MIZUHO CHINA MONTHLY · 2019. 5. 10. · mizuho china monthly みずほ チャイナ...

Transcript of MIZUHO CHINA MONTHLY · 2019. 5. 10. · mizuho china monthly みずほ チャイナ...

MIZUHO CHINA MONTHLY

みずほ チャイナ マンスリー

2019 年 5 月号

今月号の記事サマリーはこちら

産業調査 1

テック業界における中国の台頭及びスタートアップ投資環境について

産業・地域政策 6

新段階を迎えた「三農問題」の対策強化と中国農村・農業発展の課題展望

ションに向けて」

-今年の中央 1 号文書の政策主眼と農業現代化の課題-

中国戦略 12

スマートリテールを活用する(1)

~大湾区の CEO と消費者の調査~

法務 24

外商投資法時代の幕開け

—外商投資関連法令の実務における変化と課題—

税務会計 30

日本人の給与所得者課税

みずほ銀行 中国営業推進部

みずほ銀行(中国)有限公司 中国アドバイザリー部

みずほ銀行の中国情報ホームページ

~中国の経済、市場動向、規制と人民元取引に関する最新情報~

http://www.mizuhobank.co.jp/corporate/world/info/cndb/index.html

- Executive Summary -

産業調査 テック業界における中国の台頭及びスタートアップ投資環境について

グローバルなスタートアップ市場における中国の存在感の拡大を、ベンチャー投資額、スタートアップエコシステ

ムの特徴、人工知能(AI)開発、国際特許出願件数、主要三都市の特徴などの観点から多面的に解説した。

産業・地域政策 新段階を迎えた「三農問題」の対策強化と中国農村・農業発展の課題展望

サプライサイドの改革と米中貿易摩擦及び小康社会の全面的な実現などと幾多の意味において中国の農業は

重要な転換期または新段階を迎えたといえる中で中国政府は例年同様一年の最重要な取組み事業として施策

する本年の 1 号文書を、「三農」対策の深化と徹底を目指す内容で公布された。本稿は中国農業問題の重要性

を踏まえ、今年の中央 1 号文書の主旨内容を紹介したうえ、これまでの三農政策の実施成果を概観しつつ、新

情勢下における中国農業、農村発展の新たな課題を展望する。

中国戦略 スマートリテールを活用する(1)

オムニチャネルの拡大やオンラインとオフラインを複雑に組み合わせた方法での販売が増え、新たな決済方法

と配送・物流のテクノロジーの進化、サービスのカスタマイズを拡充した結果、消費者はかつてないほどの金額

をオンラインで費やしている。テクノロジーに精通したスマート消費者の利便性、価値、体験へのニーズを満たす

ことが企業の課題になっており、オンラインと実店舗で収集するデータの流れを活用する新たな方法を見つけ

て、クリックして購入する動機を拡大し、これまで以上に個々に適した商品とサービスの提供が求められている。

法務 外商投資法時代の幕開け

2019年 3月 15日、第 13期全国人民代表大会第 2回会議は「中華人民共和国外商投資法」を可決し、2020年

1 月 1 日がその施行日となる。これは、外商投資の分野における基本的、総合的な法律であり、現行の外商投

資関連法令の多数に対し改廃、補充を行う。本稿は、主に、「外商投資法」の基本的な内容、その施行後におけ

る外商投資関連法令の実務上の変化と課題等、これら 2 つの面を整理したい。

税務会計 日本人の給与所得者課税

財政部と国家税務総局は 2019 年 3 月 14 日付で「非居住者個人と住所のない居住者個人に係る個人所得

税政策に関する公告」(財政部、税務総局公告 2019年第 35号)を発布した。この公告に従って、中国に出

張または赴任する日本人の給与所得者課税について、中国国内法による税額計算と日中租税条約による

税額計算の方法を紹介する。

産業調査

1 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

$Mil

テック業界における中国の台頭及び

スタートアップ投資環境について

1.はじめに

2000 年前後のインターネット革命を好機と捉え、革新的なビジネスモデルの創造に成功した

GAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)等の米国テック企業に並び、BAT(Baidu、Alibaba、

Tencent)に代表される中国インターネット関連企業が世界の時価総額ランキング上位を席巻し

ている。上記 3 社以外にも Huawei、JD.com 等の外国メディアにも採り上げられる企業が多数存

在する等、テック業界では米中両国の存在が抜きん出ている。本稿では、グローバルなスタート

アップ市場における中国の存在感の拡大を、ベンチャー投資額、スタートアップエコシステムの

特徴、人工知能(AI)開発、国際特許出願件数、主要三都市の特徴などの観点から多面的に解説

した。

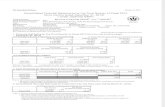

2.世界のベンチャー投資における中国の位置づけ

世界のベンチャー投資は通年ベースで 2018 年に過去 高の投資額と件数となり、とりわけ中

国は 2018 年第二四半期には米国を上回る投資金額を記録する等、米国と並ぶベンチャー投資の

成長ドライバーとなってきた。直近 2 期は中国の失速により減少傾向ではあるが、その主な要因

はフードデリバリー大手の美団点評などの大型スタートアップが第二四半期までに上場或いは買

収されたことでの一服感、主要国市場における株式相場の下落や米中貿易摩擦に端を発した中国

経済の不透明感が背景とされ、中国スタートアップのテクノロジー自体が疑問視されているわけ

ではない(【図表 1】)。

【図表 1】主要地域別ベンチャー投資額・件数推移

(出所)CB Insights よりみずほ銀行産業調査部作成

みずほ銀行

産業調査部

テレコム・メディア・テクノロジーチーム

太田 英彦

件数

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4

North America(金額) Europe(金額) China(金額)

Other Asia(金額) Others(金額) North America(件数)

Europe(件数) China(件数) Other Asia(件数)

Others(件数)

産業調査

2 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

3.中国のスタートアップエコシステム 中国のスタートアップエコシステムは主に 6 つの主体で構成されている。 も大きな役割を果

たしているのが政府であり、外資の参入規制やベンチャーキャピタルへの資金供給、スタートア

ップやテック企業が事業をしやすい環境の整備等、他国と比べて大きな存在感を発揮している。

ベンチャーキャピタルは政府系、中資系、外資系等多種多様であり、ステージや業種ごとに異な

るプレイヤーが存在する。BAT を始めとする中国テック企業も、有望なエリアのスタートアップ

の自陣営への取り込みのため、出資や買収等を通じて積極的に支援を行っている。また、創業間

もないスタートアップはアクセラレータや大学からのインフラ、人材、資金面での支援を受ける。

かように支援されたスタートアップはやがて上海や深セン等の国内市場、NY や香港等のオフショ

ア市場に上場するか、BAT 等の中国テック企業に買収されることが多い(【図表 2】)。

【図表 2】中国のスタートアップエコシステム

(出所)みずほ銀行産業調査部作成

4.中国スタートアップの特徴

中国のスタートアップは大きく二つに分類される。一つは世界 大の消費者市場を直接・間接

的に相手にする B2C 企業であり、二つ目は AI などのディープテックを開発し、B2B 向けに提供

する企業である。前者は SNS、フィンテック、ライドシェア、ゲーム等スマートフォンを通じて

サービスを提供するものが主流となっており、巨大市場を背景に企業価値拡大を実現している。

後者は画像認識、ビッグデータ解析、自動運転等の AI 技術を法人向けに提供している。一般的

な知名度では圧倒的に前者が勝っているものの、後者は近年技術面でも一部米系企業を脅かす水

準にまで台頭してきており、このことが米中摩擦の一因となり、知的財産権保護に関する問題や

中国製品に対する追加関税の実施といった対立に発展してしまっている等、世界的に耳目を集め

ている。

AI に関するスタートアップ投資は右肩上がりで推移しており、とりわけ米中両国の存在感が

抜きん出ている。17 年の投資金額では中国が米国を抜いて 1 位になる等、当該分野における中

米国テック企業 中国テック企業

大学

参入規制

資金供給

支援・管理 資金供給・買収・

成長支援・人材供給

当初はビジネスモデルを参考にし、その後独自に発展

人材供給・

資金供給

成長支援

間接支援

(規制緩和等)

参入窺う

資金供給

ベンチャー

キャピタル

(政府系、中資

系、外資系等)

中央/地方政府

アクセラレータ 大学

中国スタートアップ

上場

産業調査

3 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

国の存在感が高まっている(【図表 3】)。

【図表 4】は中国の AI 関連のスタートアップの累計資金調達額の上位 5 社を見たものである

が、日本の若年世代にも人気の TikTok を展開する Bytedance は 18 年 10 月にソフトバンクグル

ープなどから$3Bil の資金調達を行い、時価評価額で UBER を抜き、世界 大のスタートアップ

となった。その他 4 社は B2B 向けの AI ソリューションを展開するスタートアップが続いた。投

資家層では IPO 時の取引を狙う銀行勢の他、大手テック企業も名を連ね、次世代技術の開発にス

タートアップの力を頼る姿勢が窺える。

【図表 3】主要国の AI 投資金額・件数比較

(出所)CB Insights より、みずほ銀行産業調査部作成

【図表 4】中国の AI スタートアップの資金調達額 TOP5

会社名 カテゴリー 調達額 評価額 主要投資家

Bytedance モバイル $4,400M $75B 欧米大手金融、Sequoia Capital China、Sina、

Weibo、SoftBank Group

NIO 自動車 $2,200M $3.72B

(上場)

Baidu Capital Management、JD.com、 Lenovo、

Ventures Group、Temasek

SenseTime 画像認識 $1,630M $4.5B Alibaba Group 、 Qualcomm 、 Silver Lake

Partners、Suning Commerce Group、Temasek

Holdings

Horizon

Robotics

AI プラット

フォーム

$700M $3B Intel Capital、Sequoia Capital China、 SK

China、SK hynix、ZhenFund

Face++ 画像認識 $608M $3.5B Ant Financial Services 、 Foxconn

Technology、SK Group

(出所)CB Insights よりみずほ銀行産業調査部作成

01002003004005006007008009001,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

USA(金額) China(金額) Israel(金額)

United Kingdom(金額) Others(金額) USA(件数)

China(件数) Israel(件数) United Kingdom(件数)

Others(件数)

件数 $Mil

(CY)

産業調査

4 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

5.国際特許出願件数における中国の存在感

国際特許出願件数においても中国は米国を猛追しており、2020 年には米国を抜くと言われて

いる。企業別出願件数では Huawei が 2 位の三菱電機に 2 倍近い差を付けての圧倒的 1 位となっ

ている。中国の近年の台頭には、自動運転や AI 開発等のディープテック系のスタートアップの

特許申請も寄与しており、その差が日米との特許出願件数の成長率の違いに直結している(【図

表 5,6】)。

【図表 5】主要国の国際特許出願件数の推移 【図表 6】企業別出願件数

(2018 年)

(出所)WIPO よりみずほ銀行産業調査部作成

(出所)WIPO よりみずほ銀行

産業調査部作成

企業名 件数

1 Huawei 5,405

2 三菱電機 2,812

3 インテル 2,499

4 クアルコム 2,404

5 ZTE 2,080

6.主要都市の比較

起業が盛んな中国の 3 都市を比較すると、ユニコーン企業(評価額$1B 以上の未上場企業)数

や資金調達額・件数では北京が他都市を凌駕している一方で、国際特許出願件数では Huawei、

ZTE を抱える深センが他 2 都市を圧倒している。各都市のスタートアップのカテゴリーの特徴と

しては、大まかに北京がソフトウェア、上海がコンシューマーサービス、深センがハードウェア

と夫々に特色があり、多種多様なスタートアップを生む土壌となっている(【図表 7】)。

【図表 7】中国主要都市の比較

項目 北京 上海 深セン

ユニコーン企業

数

46 社 19 社 7 社

18 年資金調達額/

件数

$43.7B/1,547 件 $20.2B/908 件 $6.32B/520 件

特色 ・AI/画像認識/ビッグデ

ータ等のディープテック

が中心(中関村)

・北京大学、清華大学を

始めとした教育→起業の

・上海は中国 大の経済

都市であり、金融/EC/コ

ンシューマ向けサービス

が多い

・近隣の杭州は Alibaba

ハードウェアのサプライ

チェーン集積世界一であ

り、ハード系が中心であ

る一方で、Tencent の本

社がある南山ソフトウェ

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

China GermanyJapan Republic of KoreaUnited States of America

件数

(CY)

産業調査

5 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

人材サイクル

・政治との距離が近い

本拠地であり、Alibaba

出身者のスタートアップ

が多い

アパーク付近にソフトウ

ェア系のスタートアップ

が集中

主要テック企業/

スタートアップ

Baidu、JD.com、Didi、

ofo、 Bytedance

Alibaba、 Pingduoduo、

Xiaohongshu

Huawei、BYD、ZTE、

Tencent

国際特許出願件

数国内シェア

(17 年)

10.5% 4.3% 42%

7.おわりに

中国のスタートアップエコシステムは Alibaba や Baidu が設立された 90 年代終盤に形成され

始め、時間を掛けて独自の発展を遂げてきた。今や米国のそれに並ぶ程の規模となるとともに、

近年は技術に裏打ちされた質も劇的に向上し、世界中から注目を集めている。

その一方で、大手テック企業が陣営化を進める上で関連するコンシューマ系スタートアップを

多額の資金で買収する事例も相次いでおり、市場はやや過熱感がある状況となっている。中には

徒に企業価値が上がってしまったにも関わらず、過当競争の結果、黒字化の目処が立たずに同業

との合併(例えば、美団点評による mobike 買収)や事業破綻に至る事例もある。対照的に AI や

自動運転等のディープテック系のスタートアップは、質の高いエンジニアを多数抱え、米系に比

肩する実力を身につけている。技術のユーザー側である各国製造業や IT 企業も触手を伸ばし、オ

ープンイノベーションを進めている。日系企業も現地に R&D センターを設ける事例も少しずつ増

えているものの、事例は一部に留まる。今、モノづくり大国から技術大国への脱皮を図る中国の

スタートアップに対し、日系企業もテックスカウティングの観点からも目を向けてみる良い時機

かもしれない。

以 上

産業・地域政策

6 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

新段階を迎えた「三農問題」の対策強化と 中国農村・農業発展の課題展望 ―今年の中央 1 号文書の主眼と農業現代化の課題―

1.はじめに(16 回目を数えた中央 1 号文書の新しい「三農」政策の展開背景)

2004 年以降「三農」1政策の重視が慣例となった中央

1 号文書(通常その年の 重事業や任務がテーマにな

る)が、毎年 1 月から 2 月ごろに公布される。今年は 2

月 19 日に、16 回目の中央 1 号文書が「中国共産党中央

委員会と国務院の農業農村優先発展と「三農」取り組み

の堅持に関する若干の意見」(1 月 3 日付)という題名

で新華社通信によって公表された。

文頭で「今年と来年の 2 年は小康社会〈ややゆとり

のある社会〉全面完成の勝利を決める時期であり、“三

農”〈農業、農村、農民〉分野には必ず達成しなければ

ならない絶対的任務が少なくない。経済の下振れ圧力

が増し、外部環境に深い変化が起きている複雑な情勢

の下で、党中央の“三農”への取り組みは特別な

重要性を持つ」とし「“三農”問題の解決を全党の

取り組みの重点中の重点として揺るがぬものと

し、一段と思想を統一し、自信を固め、仕事に取

り組み、農業農村の良い情勢を固め、発展させ、

“三農”のバラストとしての役割を発揮させ、さ

まざまなリスク・挑戦に有効に対応するための主

導権を勝ち取り、経済の持続的で健全な発展と社

会の大局の安定を確実にし、1 つ目の百年の奮闘

目標〈中国共産党創立 100 年までの小康社会完成〉

を予定通り実現するための基礎を固めなければな

らない」と強調した。表 1 にみるように、これま

での1号文書でも「三農」問題には照準が当たっ

ていたが(題名には「三農」が出ない年が多くて

も)、今年取り立てて農業農村の優先発展と「三農」

取組みを強調したのは、とりもなおさず農業問題

の重要性と困難性によるものに他ならない。

一般に、経済発展に伴って農業を主とする第 1

1「三農」とは「農業、農村、農民の略」で、これらに関わる総合的、構造的な問題を指す「三農問題」が 2001 年に中国政府

文書に見られ始めた。2003 年の政府活動報告に正式にその解決への取り組みを強化する内容が盛り込まれ、翌年の中央 1 号

文書でも「三農問題」の対策が強調された。一般に「三農問題とは「農業が危機状況にあり、農村が遅れており、農民が貧

しい」という情況を言う。温鉄軍『三農問題与制度変遷』中国経済出版社、2009 年、邵永裕『中国の都市化と工業化に関す

る研究:資源環境制約下の歴史的空間的展開』多賀出版、2012 年など。

みずほ銀行

中国営業推進部

研究員 邵 永裕 Ph.D. [email protected]

図1 中国のGDP規模と産業構成比の長期的推移(1978~2017)

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1978年

1979年

1980年

1981年

1982年

1983年

1984年

1985年

1986年

1987年

1988年

1989年

1990年

1991年

1992年

1993年

1994年

1995年

1996年

1997年

1998年

1999年

2000年

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

GDP規模

(億元

)

0

10

20

30

40

50

60

産業シ

ェア

(%

)

GDP 第1次産業シェア 第2次産業シェア 第3次産業シェア

資料)『中国統計年鑑2018』より作成。

図2 中国の産業別就業者数と構成比の長期的推移(1990~2017年)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

1990年

1991年

1992年

1993年

1994年

1995年

1996年

1997年

1998年

1999年

2000年

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

産業別就業者数

(万人

)

0

10

20

30

40

50

60

70

産業別就業者シ

ェア

(%

)

第1次産業就業者数 第2次産業就業者数 第3次産業就業者数

第1次産業就業者シェア 第2次産業就業者シェア 第3次産業就業者シェア

資料)『中国統計年鑑2018』より作成。

年 次 文書題名

2004年 農民の収入増加促進の若干政策に関する中共中央・国務院の意見

2005年農村工作の更なる強化と農業総合生産能力の向上の若干政策に関する中共中央・国務院の意見

2006年 社会主義新農村の建設推進に関する中共中央・国務院の若干の意見

2007年積極的に現代農業を発展させ、着実に社会主義新農村の建設を推進することに関する中共中央・国務院の若干意見

2008年切実に農業の基盤建設を強化し、農業の発展と農民の増収をいっそう促進させることに関する中共中央・国務院の若干意見

2009年 農業の安定発展と農民の持続増収に関する中共中央・国務院の若干意見

2010年農村都市の一体発展の更なる強化と農業農村発展の一層の基礎固めに関する中共中央・国務院の若干意見

2011年 水利の改革発展の加速に関する中共中央・国務院の決定

2012年農業の科学技術の継続的革新の加速推進と農産物の供給保障力増強に関する中共中央・国務院の若干意見

2013年現代農業の発展加速と農村発展の活力の更なる増強に関する中共中央・国務院の若干意見

2014年農村改革の全面的深化と農業現代化の推進加速に関する中共中央・国務院の若干意見

2015年 改革と革新の強化と農業現代化建設の加速に関する中共中央・国務院の若干意見

2016年発展の新しい理念の貫徹と農業現代化の加速及び全面小康目標達成に関する中共中央・国務院の若干意見

2017年農業のサプライサイド構造改革の深化促進と農業農村発展の新動力の育成に関する中共中央・国務院の若干意見

2018年 農村振興戦略の実施に関する中共中央・国務院の若干意見

2019年農業・農村の優先発展を堅持し、“三農”事業をよりよくやり遂げることに関する中共中央・国務院の若干意見

表1 暦年の中国共産党中央1号文書の「三農」政策主眼

資料)中国政府WEBサイト(農業部)及び新華社報道より作成。

産業・地域政策

7 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

次産業の GDP シェアは大きく低下するため、中国

でも 2009 年に 10%を割り込んだ(図 1)。しか

し、第 1次産業の従業者比率の減り方は近年緩慢

になり、2017 年には製造業を主とする第 2次産業

とほぼ同じ 3割弱の水準にとどまっている(図

2)。更に都市農村別の就業者人口を見ると、農村

部の就業者人口は 2014 年に都市部に超されたもの

の、依然大きな割合を保っている(図 3。2010 年

のシェア 55%から 2018 年 44%に低下)。

かかる意味でも三農問題は長年非常に重要な

位置にあり、社会安定、食糧安全保障や農業の

環境資源保全の機能や景気低下時における新規

需要の創出などを考えれば、中国の三農政策の順位付けが常に高いことは当然である。また三農

政策が今でも継続的に展開されていること自体、問題が十分に解決されていないことを物語る。

本稿は中国における農業問題の重要性を踏まえ、今年の中央 1 号文書の主旨内容を紹介し、過

去の三農政策の成果を概観し、新情勢下における中国農業、農村発展の新たな課題を展望する。

2.今年の中央 1 号文書の政策主眼と特徴について

今年の 1 号文書は、計 8 項目の要目を述べる前に、次のような実施要求を出している。

「第 19 回党大会〈2017 年 10 月開催〉と 19 期 2 中総、3 中総および中央経済工作会議の精神

を全面的に貫き(中略)、安定の中で前進を求める全般的活動基調をしっかりと掴み、質の高い

発展の要請を実行に移し、農村優先発展の全般的方針を堅持し、農業郷村振興戦略の実施を全体

の足がかりとし、小康社会全面完成のための「三農」への取り組みで必ず達成しなければならな

い絶対的任務と照らし合わせ、国内外の複雑な情勢変化が農村の改革と発展に突き付けた新たな

要求に適応し、(中略)農業の供給サイド構造改革を深化させ、貧困脱却堅塁攻略戦に断固打ち

勝ち、農村末端党組織の戦いのトリデとしての役割を十分に発揮させ、郷村振興を全面的に推進

し、約束した 2020 年までの農村改革・発展目

標任務の順調な達成を確実にしなければならな

い。」

米中貿易摩擦の激化と景気の下振れ圧力が続

く中、今年の 1 号文書は特に関心が持たれてい

たが、中身を見ると新味のあるものよりも足元

の重要な事業目標達成や未だに善処または解決

されていない問題への取り組み強化の内容にな

っている。今年の 1 号文書では、計 8 の要目で

「三農」政策を強調している。また各要目に 4

~5 点ほどの詳細任務・事業を提起している。

その意味で、2018 年 1 号文書の総合的な農村

振興戦略の実施方針という内容に比べると、若

干軽くまた薄く見受けられるが、文書のタイト

政策のポイント概要

1力を集めて的確な施策を実施し、貧困脱却堅塁攻略の決戦で勝利を決める

①掛け値なしに貧困脱出任務の完遂②極度貧困地区の重点対応③際立つ問題の解決への注力④貧困脱却攻略事業の成果の定着強化。

2農業の基礎を固め、重要農産品の有効供給を保障する

①食糧生産の安定化②高規格の農地建設任務の達成③農業構造の調整と最適化実施④農業コア技術の攻略と革新駆動発展の強化⑤重要農産物の保障戦略の実施。

3郷村建設を着実に推進し、農村の居住環境と公共サービスの不足部分の補充を加速させる

①農村居住環境整備3ヵ年行動の実施②村落インフラ建設事業の実施③農村公共サービス水準の引上げ④農村汚染対策と生態環境保護の強化⑤農村の計画指導の強化。

4郷村産業を発展させ強大にし、農民の増收ルートを広げる

①農村特色産業の発展増大②現代農産品加工業の発展推進③農村新型サービス業の発展④デジタル郷村戦略の実施⑤農村労働力の移転就業⑥農村での革新・創業の支援。

5農村改革を全面的に深化させ、郷村の発展活力を喚起する

①農村基本経営制度の強化と改善②農村土地制度の改革③農村集団財産権制度改革の深化④農業支援保護制度の完備改善。

6郷村ガバナンスメカニズムを整備し、農村社会の調和と安定を守る

①農村の自治能力の増強②農村における精神文明の建設強化③平安郷村の建設持続と暴力団一掃・反社会勢力排除の強化。

7農村党支部の戦闘的トリデとしての役割を発揮し、農村末端組織の建設を全面的に強化する

①村レベルの党組織の指導的役割の強化②農村村レベルの各種類組織の役割の発揮③村レベル組織のサービス機能の強化④村レベル組織の運営経費の保障体制の整備。

8「三農」への取り組みに対する党の指導を強化し、農業農村優先発展の総合的方針を実行に移す

①5級書記*よる郷村振興取組への制度保障の強化②農業農

村優先発展の政策方向性の樹立定着③農業がわかり、農村を愛し、農民を愛する「三農」担当陣の育成④農民の主体的役割の発揮促進。

表2 今年の中国共産党中央・国務院1号文書の政策要点

資料)「農業・農村の優先発展を堅持し、“三農”事業をよりよくやり遂げることに関する中共中央・国務院の若干意見」より抜粋。*「5級書記」とは省、市、県、郷、村の5クラスの党組織書記のこと。

政策の要目

図3 近年の中国都市部・農村部別の就業者数の変化動向

41,418 40,506 39,602 38,737 37,943 37,041 36,175 35,178 34,167

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

就業者数

(万人

)

-0.10%

0.00%

0.10%

0.20%

0.30%

0.40%

0.50%前年比

(%

)

農村部 都市部 就業者総数の前年比資料)国家統計局『中国統計年鑑』、「統計公報」より作成。注)人口高齢化、少子化により中国就業者総数は2018年にマイナス増に転じた。

産業・地域政策

8 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

ルをはじめ、強調される事業内容も三農問題と

なっていることが大きな特徴である。

表 2 に今年の 1 号文書の要目と主な提起事業

任務をまとめたが、特に注目すべきは、1 番か

ら 5 番までの三農関連政策である。1 番の貧困

脱却堅塁攻略の決戦喚起と 2 番の需要農産物の

有効供給の保障強化及び 3 番の農村の居住環境

と公共サービスの充実加速が も重要で緊急性

が高い。4 番の農村産業の発展拡大による農民

増収チャネルの開拓は長年強調されてきた切実

で重要な三農政策で、5 番は農村改革の深化に

よる活力の発掘を重んじた戦略である。農業の

基本経営制度の改善と農地制度・農村集団財産

権制度の改革に関する政策で重要度が非常に高

いが、短期間にできる内容ではないことは言う

までもない。

次節では今回の 1 号文書の主旨を念頭に、これ

までの中央 1 号文書に示された「三農問題」の対

策効果を中心に取り上げ、残された課題や新たな

政策的取組みの必要性を検討する。

3.「三農」政策の実施成果と農村発展の概観

まず、三農政策の極めて大きな効果として、

図 4 に示す農村貧困人口の激減と貧困率の低下

が認められよう。これは今年の 1 号文書の 初

に強調されている事業任務で、2020 年にすべて

の農村人口が貧困状態から抜け出し小康社会の

仲間入りを実現するにはあと少しの努力が必要

なはずだが、残りの貧困層の情況がとりわけ悪

いため 終段階が も困難とも言われている。

次に、1 号文書の 2 番目で強調された主要農

産物の供給確保、つまり食糧安全保障の取組み

動向に関連した成果がある。2001 年末の中国

WTO 加盟後の 2003 年、中国の食糧生産がそれま

での長い間に無かった大きな減産に見舞われた

のをきっかけに、2015 年まで連続 12 年の生産

増加を見せた。2016 年は減産となったが 17 年

から改めて増勢を取り戻している情況(図 5)

で、中国は食糧の安全保障においても非常に安

図6 中国都市部と農村部住民の平均収入とその格差の推移

都市部

農村部

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

1978年1980年1985年1990年1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年

年間収入額

(元

)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5格差

(倍

)

資料)国家統計局『中国統計年鑑』、「統計公報」各年版より作成。格差は計算値。注)都市部は1人当たり可処分所得額、農村部は1人当たり純収入額(2017年から都市部と都同様の可処分所得)に準じている。

図5 中国の食糧生産量と輸出入量の長期的推移(1980~2018)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

1980年1981年1982年1983年1984年1985年1986年1987年1988年1989年1990年1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年

生産量

(万t

)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

輸出入量

(万t

)

生産量 輸入量 輸出量

資料)国家統計局『2017中国農村統計年鑑』及び「2018年統計公報」などより作成。

図4 中国の農村貧困人口数と貧困発生率の推移

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

1978年1980年1985年1990年1995年2000年2005年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年

貧困人口数

(万人

)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%貧困発生率

貧困人口数 貧困率

資料)国家統計局「2015年中国農村貧困観測報告」及び「2018年統計公報」より作成。

図7 中国の国家財政による農林水業への支出動向

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

金額

(億元

)

農村総合改革

貧困扶助

南水北調

水利

林業

農業

資料)『2017中国農業統計年鑑』より作成。

産業・地域政策

9 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

定的で大きな成果を勝ち取っていると言える 2。

また、長い間問題視され、今でも大きな関心を

集める都市市民と農村住民の所得格差を見ても、

国際金融危機以降から格差の度合いが改善され、

大時 2008 年の 3.3 倍から 2018 年の 2.6 倍に縮

小した(図 6)。主な要因は、三農政策の結果、農

民所得の増加幅が都市住民よりも大きかったこ

とである。それでも 2.5 倍以上の所得格差が残る

のは、真の都市化率(戸籍人口ベース)向上と同

様に、今後に及ぶ大きな課題である。

図 7 は中央財政による農林水事業への支援投資

を項目別に見たものである。農業支援が 大で、

近年拡大した貧困扶助や農村総合改革もやはり三

農支援策に他ならない。それと関連して、居住環

境や生活環境の改善を示すものとして、図 8 と図

9 に衛生トイレの普及率、太陽熱温水器とソーラー

クッカーの設置数を示す。近年これらが顕著に増

加していることも、1 号文書で重視される農民の生

活環境の改善につながった政策効果と言えよう。

前述の長年にわたる食糧増産も、2003 年の大幅

減産に対する三農重視・支援策に負うところが大

きい。その中で、農業投資による単位面積の収穫高

の増加(図 10)や農業有効灌漑面積の拡大(図 11)

などが代表例である。ここで例挙しきれないが、大

中型トラクターやコンバインなどの農業機械保有

数の増加も確認できるほか、各種肥料の投入増や

プラスチック膜などの利用拡大も続いている。加

えて、農業の産業化・集約化に伴う龍頭企業(農家

が生産する農産物の加工販売などを行う企業とし

て政府の認証を受けた企業)等の経営参入による

生産性向上も無視できない。

2004 年以降、政府が農業支援、農業保護(農業

税の全面撤廃、補助金交付 3)政策に転換し、農業

経営環境は大きく改善されてきたが、一方、財政

負担が増大しつつあることも事実である。なお、1

号文書でも多く触れられているが、農村所得の増

2 これまでも中国は比較的少ない耕地面積で世界の 5 分の 1 の人口を養っているとよく指摘されていた。 近の専門書では、1 人

当たりの耕地面積が世界平均の 40%、同水資源が世界平均の 25%の水準で世界の約 5 分の 1 の人口を養っていると強調されて

いる(韓俊主編/陳潔・羅丹副主編『14 億人的糧食安全戦略』学習出版社、海南出版社、2012 年)。 3 具体的な補助政策に食糧直接補助、優良品種補助、生産資材総合補助、農業機械購入補助の 4 項目があるが、特に農家への

直接補助が三農支援策として効果が高かったと言える。

図9 中国農村での太陽熱温水器とソーラークッカーの設置動向

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2000年 2001年 2010年 2011年 2014年 2015年 2016年

太陽熱温水器

(万㎡

)

0

50

100

150

200

250

ソー

ラー

クッ

カー

(

万台

)

太陽熱温水器

ソーラークッカー

資料)『2017中国農村統計年鑑』より作成。

図8 農村部衛生トイレ設置戸数と普及率の推移

0

5000

10000

15000

20000

25000

2000年 2001年 2010年 2011年 2014年 2015年 2016年

戸数

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90普及率

(%

)

戸数 普及率

資料)『2017中国農村統計年鑑』より作成。

図10 中国の食糧と綿花単収量の推移(1998~2017年)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年

kg/㌶

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000kg/㌶穀物の単位面積生産量 綿花単位面積生産量

資料)中国国家統計局公表データより作成。

図11 中国農業の有効灌漑面積と農村電気使用量の推移

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年

灌漑面積

(千㌶

)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

電気使用量

(kWh

)

有効灌漑面積 農村電気使用量

資料)図10に同じ。

産業・地域政策

10 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

加促進のため農業以外の就業や農村移動人口の真

の都市化による新型都市化事業も政府が真摯に取

り組んでおり、成果を挙げつつあると言えよう。

図 12 のように、政府が定めた常住人口の都市化

(通常でいう都市化)率が速いスピードで進んで

いると同時に、戸籍人口の都市化率も高まってお

り、新型都市化計画に定められた 2020 年の政府目

標は達成可能に見受けられる。人口 100 万~300

万人の「2 型大都市」への農村戸籍人口移転制限

の撤廃や、農村請負土地関連の法改正なども 4農

村人口移転で真の都市化を促進する狙いが強く、政策効果が期待される。

4.新情勢下の中国食糧安全保障と農業現代化実現の課題展望(結びに代えて)

上記で見てきたように、三農重視の政策実施が確かに大きな成果を挙げ、農村地域が大きな変

貌を遂げたことも多く伝えられている。しかし、それらが主に政策効果によるとすれば、 近の

政策環境の変化は無視できず、その意味で中国農業の発展は今後様々な課題や挑戦に直面するこ

とが予想される。

まず、 優先とされてきた自給率 90%以上(第 12次

5 ヵ年計画では 95%と設定)という食糧安全保障の政

策要求が、内外の環境変化に対応してある程度緩和さ

れることが考えられよう。中国の穀物類(米、トウモロ

コシ、小麦)は今も 90%以上の高い自給率を保ってい

るが、近年輸入が大きく拡大している大豆産物を入れ

ると自給率は大きく下がる(図 13)。WTO 加盟以降の中

国食糧の需給情況を見ると輸入拡大が一つのトレンド

となっている。中でも国内需要増と国産低迷による輸

入の顕著な拡大が続いている大豆でこの傾向が著し

く、大豆の対外依存度は 90%に迫っている(図 14)。

新情勢下における農業・農村の発展には中国内外の

要素条件と情勢変化への対応が不可欠だが、国内では

農村労働人口の減少と経済新常態局面でのサプライ

サイドの政策調整、新産業革命による ICT や IoT、AI

などによるスマート農業への取り組みと農業産業化

及び 6 次産業化への対応が求められる。対外的には、

企業の海外進出による食糧確保戦略の多角化のほか、

米中貿易摩擦による農産物輸入拡大の圧力増大は避

けられないであろう。比較優位の原理で見ると、中国

4国家発展改革委員会は今年 4 月 8 日に公布した「2019 年新型都市化建設重点任務」で、農村部からの人口流入を促し都市化

の推進を図るために、これまでの農村戸籍保有人口の「2 型都市」戸籍取得制限を廃止した。また昨年 12 月 29 日に農地の流

動化の適切対応と農地の保全、農家の権利保障、農業経営合理化等を進めるため「農村土地請負法の改正と耕地占用税法」

も制定された。

図13 WTO加盟以降の中国食糧需給動向の推移(2001~2018)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

生産

量と

輸入

量及

び需

要量

(万

t)

76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%自給率

食糧生産量 食糧輸入量 需要量 食糧自給率

資料)中国税関統計及び国家統計局発表より作成

図14 WTO加盟以降の中国大豆の需給動向(2001~2017)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

国内生産量と輸入量

(万t

)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

自給率と輸入存度

生産量 輸入量 自給率 輸入依存度

資料)中国税関統計及び国家統計局発表より作成

図12 常住人口と戸籍人口比率にみる中国人口都市化の実態

59.8% 60%

43.4%45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1990年1994年1998年2002年2006年2010年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2020年

総人

口に

占め

る常

住人

口と

戸籍

人口

の比

率

0.00

0.03

0.06

0.09

0.12

0.15

0.18

0.21

常住人口と戸籍人口総人口比のギ

ャ

ップ

都市部常住人口比率 都市戸籍人口比率

資料)『中国統計年鑑』、「統計公報」各年版より作成。2013年以降の戸籍人口の比率は推計値。常住人口比率は中国政府公式統計の都市化率に相当。 目

標

産業・地域政策

11 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

の主要食料品の価格は綿花以外みな割高であり(図

15)、中でも大豆は国際価格の約 2.5 倍(2015 年)と

突出している。今後の農業政策わけても食糧安全保障

基準を策定する際にも、こうした新たな国内外の要素

条件や環境変化が考慮される必要があろう。

中国には都市農村格差に加え、地域間格差も顕著に

存在し、両方とも環境条件や産業構造という原因が無

視できない。図 16 のように、食糧の主産地は経済的

に豊かで水資源が豊富な東南部地域(長江、珠江流域)

ではなく、水資源に乏しい東北部や中部内陸地域(黄

河、淮河流域)に偏在している。 も北部の黒龍江省

が中国 大の食糧生産地で、これに次ぐのは都市化水

準が全国平均を大きく下回り経済発展度が低く人口

が 3 番目に多い河南省である。食糧安全保障の確保に

は、食糧主産地域の工業化と都市化の促進や住民の福

祉厚生の改善を常に意識する必要がある。新型都市

化・農業現代化による農村での様々な事業や、新しい

事業(創業・革新)も強く求められる。

表 3 の中国農業現代化の目標には非常に多くの指

標が提示されているが、必達とされる「拘束性」は食

糧安全保障に関わる項目(食糧総合生産能力と耕地

の保有量)のほか農地の汚染規制や環境関連に集中

している。一方「予期性」扱いの指標も多く、計画の

実効性や時間的制限に不透明な点があることも確か

である。中国農業現代化の研究に関する近刊書 5を見

ると、目標は約 30 年後の 2049 年を照準としており、

5 月 5 日付の「党中央・国務院による都市と農村の融

合発展の体制メカニズムと政策体系の建設と整備に

関する意見」も、2035 年に基本的に農村農業の現代

化を、本世紀半ばに都市と農村の融合発展体制の完

成と定着、農村の全面振興を目指している。その点で

も、農業現代化への道程は、三農問題の対応、善処と

同様に、非常に長いものとなろう。その間に中国の総人口はピークオフ(2025~2030 年)を経過

すると見られるし、食糧の需要量や摂取嗜好・構成にも大きな変化が見られよう。

農業も他の産業と同様に第 2 の改革開放の時期に差し掛かっており、今後は「一帯一路」など

の国際協力拡大による食糧問題への対応や国際展開拡大が見込まれる。多くの先進国で農業が保

護産業となっている中、WTO 体制による自由貿易の下多様な課題を抱える中国の農業、農村の発

展を求め、農民の福祉向上を図るには、並ならぬ努力と長期的な取組みが必要であろう。 以上

5 金海年『2049 中国新型農業現代化戦略』中信出版社、2016 年など。

図15 中国主要農産物の国内価格と国際価格の格差動向

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

国内価格/国際価格

(

倍

)

米 小麦 玉蜀黍 大豆 綿花

資料)余武勝(2017.6)「中国的農業政策改革如何影響貿易与市場:聚焦糧食和綿花」、(ICTSD)https://www.ictsd.org/sites/default/files/research/china_agriculture_domestic_refom_-_chinese.pdfより作成。

2015年 2020年 年平均伸び基準値 目標値 〔累計伸び〕

食糧(穀物)総合生産能力(億t) 5 5.5 〔0.5〕 拘束性小麦・米自給率(%) 100 100 - 拘束性玉蜀黍栽培面積(億畝) 5.7 5 〔-0.7〕 予期性大豆栽培面積(億畝) 0.98 1.4 〔0.42〕 予期性綿花栽培面積(万畝) 5698 5000 〔-698〕 予期性油料作物栽培面積(億畝) 2.1 2 〔-0.1〕 予期性糖料作物栽培面積(万畝) 2610 2400 〔-210〕 予期性肉類生産量(万t) 8625 9000 0.85% 予期性乳類生産量(万t) 3870 4100 1.16% 予期性水産物生産量(万t) 6699 6600 -0.30% 予期性農業生産額に占める牧畜業の比率(%) 28 >30 〔>2〕 予期性農業生産額に占める漁業の比率(%) 10 >10 - 予期性農産物加工業と農業総生産額の比重 2.2 2.4 〔0.2〕 予期性農業労働生産性(万元/人) 3 >4.7 >9.4% 予期性

農村住民1人当たり可処分所得の伸び率(%)

- - >6.5 予期性

農産物の品質安全例行モニターリングの総合合格率(%)

97 >97 - 予期性

耕地保有量(億畝) 18.65 18.65 - 拘束性草原総合植栽被覆率(%) 54 56 〔2〕 拘束性耕地灌漑水の有効利用係数 0.532 >0.55 〔>0.018〕 予期性主要農作物の化学肥料利用率(%) 35.2 40 〔4.8〕 拘束性主要農作物の農薬利用率(%) 36.6 40 〔3.4〕 拘束性農業用プラスチック膜の回収率(%) 60 80 〔20〕 拘束性養殖廃棄物総合利用率(%) 60 75 〔15〕 拘束性耕地有効灌漑面積(億畝) 9.88 >10 〔>0.12〕 予期性農業科学技術進歩寄与率(%) 56 60 〔4〕 予期性農作物耕作収穫の総合機械化比率(%) 63 70 〔7〕 予期性多種形式土地適合規模経営の比率(%) 30 40 〔10〕 予期性家畜家禽養殖の規模化比率(%) 54 65 〔11〕 予期性水産物健康養殖示範面積割合(%) 45 65 〔20〕 予期性

全国公共財政による農林水事業支出総額(億元)

17380 >17380 - 予期性

農業保険深度(%) 0.62 0.9 〔0.28〕 予期性

表3 第13次5ヵ年計画における中国農業現代化主要目標

項 目 指 標(単位) 指標属性

資料)国務院「全国農業現代化計画(2016~2020年)」より作成。注①:小麦・稲穀自給率は小麦・稲穀の国内生産能力による需要満足の程度を指す。注②:注②:農業保険深度は農業保険費収入と農林牧漁業付加価値の割合を指す。

食糧供給保障

農業構造

質と効果

持続可能な発展

技術設備

規模の経営

支援保護

図16 中国各地域の食糧播種面積と食糧生産量比較(2017年)

黒龍江

河南

山東吉林

江蘇

河北

四川

安徽

湖南

内蒙古

湖北

雲南

江西遼寧

広西

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

播種面積(千ヘクタール)

生産量

(万t

)

資料)国家統計局「2017年糧食産量に関する公告」(2017.12.8)より作成。

中国戦略

12 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

スマートリテールを活用する(1) ~大湾区の CEO と消費者の調査~

本調査について

KPMG 中国と GS1 香港は、YouGov 社に 2つの調査の実施を依頼しました。

1 つ目の調査は、1,400 人1の消費者を対象に大湾区2の 10 都市で行われました。その狙いは、大湾

区の消費者が自らを「スマートな消費者」として認識する度合い、そして買い物で「スマート」なプ

ラットフォームと決済方法を使用することに対する意識を理解することでした。さらに「スマートリ

テール」の導入を進める上での現時点の問題と、先進テクノロジーが消費者にもたらしうる恩恵を把

握する狙いもありました。その結果をもとに、大湾区の小売業者が Eコマース事業およびオムニチャ

ネル事業を改善する機会を絞り込もうとしています。データの収集は 2018 年 10 月 22 日から 25日に

かけて行われました。

2つ目の調査は、香港の 高経営責任者(CEO)286 人を対象に、「スマートリテール」とオムニチャ

ネルのビジネスモデルを採用する上での問題と機会について、彼らの見方を明確に理解するために実

施しました。またいっそう顧客に寄り添ったアプローチの構築、企業成長戦略、 新の先進テクノロ

ジー活用トレンドについても調査しました。データの収集は 2018 年 7 月 30 日から 9 月 24 日にかけ

て行われました。

エグゼクティブサマリー

世界 大級のスマート消費市場が中国南部で形成されつつあります。香港、マカオ、広州、深圳、

その他珠江デルタの 7 都市で構成され、7,000 万人が居住する大湾区では、買い物ニーズを満たすた

めにモバイル機器を利用する消費者が増えています。オンラインではアリババや JD ドットコムなど

のプラットフォームを介して商品を購入し、オフラインではデジタルウォレットを使用して支払いを

行っています。

ブランドの比較や商品の購入にモバイル機器を利用する消費者が増える中、小売業者は自らのオン

ライン・ツー・オフライン(O2O)の存在感を評価して、顧客に到達する 善の方法を特定しようとし

ています。CEO は実店舗の費用効率だけでなく、自社のオンラインショッピングの体験を向上させる

には、どのような先進テクノロジーソリューションが 適であるかを慎重に検討しています。

このモバイル中心の世界を牽引する要素を特定するため、上述の通り KPMG と GS1 香港は YouGov 社

に 2つの調査を依頼しました。加えて、小売企業や小売業者を支援する企業ともいくつかのインタビ

ューを行いました。

その結果、大湾区全体、特に中国本土の都市で、人々は自らを他の都市よりもモバイル機器への依

存度が高いスマート消費者として認識していることが分かりました。また、中国本土で調査した消費

者の半数超(56%)が、来年はオフラインよりもオンラインの支出額の方が多くなると思うと回答し

ました。香港でさえ、5人に 1人が同様の回答をしました(18%)。

1 香港の消費者 500 人と中国本土の 9都市(深圳、広州、珠海、仏山、江門、肇慶、恵州、東莞、中山)の消費者各 100 人を含む。 2 大湾区の数字は、香港および上記の中国本土の 9都市の数字を含む。マカオの消費者のデータはサンプルの規模が不十分だったた

め利用できない。

KPMG Advisory (China)編

杢田 正和 監訳

http://kpmg.com/cn/gjp

中国戦略

13 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

CEO はデータアナリティクスに加えて、E コマースやロイヤルティプログラムで得たデータを解析

して買い手に商品やサービスを勧める人工知能(AI)を、オンラインの顧客体験を高める必要不可欠

なツールとして認識していることが分かりました。調査した CEO の 46%が、競争力を高めるために革

新的なテクノロジーを開発、利用することはビジネスにとって必要不可欠だと回答しました。

喜ばしい点として、現在、テクノロジーの価格が急速に下落し、利用もずいぶん容易になっている

ことが挙げられます。わずか 1、2年前、顔認識ソフトウェアや AI駆動型データマイニングアプリと

いったソリューションは、中小企業の多くにとって高価なものでしたが、現在は 1店舗のみを運営す

る企業でさえ利用できるものになっています。

同時に、間もなくオムニチャネルがスタンダードとなることが予想され、それが小売業者にとって

大きなプレッシャーとなるでしょう。データプライバシーとセキュリティはすでに、どの企業も対処

しなければならない問題になっています。新たなイノベーションは、加速度的に取り込まれていくに

違いありません。小売業者がオムニチャネルに舵を切る中、その転換は外部の供給業者との仕事のや

り方に影響を及ぼしています。これには実店舗の仕入れを手助けし、オンライン注文に応え、商品の

返品を管理する物流業者も含まれます。

一方、我々の調査では、オムニチャネルから受ける恩恵の 大化を手助けしてくれる優秀な人材の

獲得が、小売業者にとって大きな問題であることが分かりました。調査した CEO の半数以上(57%)

が、オムニチャネルを導入する上での 大の問題として、人材不足を挙げています。いかにしてデー

タを統合するか、そしてどのテクノロジーが 大のリターンをもたらすかの判断も大きな懸念となっ

ています。

さらに、特にミレニアル世代以降の消費者は、よりシームレスで透明性の高いショッピング体験を

求めています。今日の若い購入者は、完全に統合された決済と即時の配送を望んでいます。そして商

品が持続可能な方法で作られたかどうか、商品にまつわるストーリーが自己のイメージに合っている

かどうかなど、ブランドの由来や歴史に関する詳しい情報を知りたがる人も増えています。

我々の調査結果からは、商品の信頼性と持続可能性を保証する網羅的な取り組みが、消費者のブラ

ンドに対する信頼の構築に大いに役立つという点で、CEO と消費者の意見が一致していることが示唆

されました。ブロックチェーンなどの先進テクノロジーは、消費者にとって Eコマースの透明性向上

に向けて道を開き、企業と消費者の双方が

サプライチェーンを通じて、商品のライフ

サイクルを追跡することを可能にするで

しょう。一方、小売業者は、コストとリス

クを削減しながら、カスタマーサポートや

消費者の宅配に対する高まるニーズに応

えるために、シェアードエコノミー業者を

活用するようになっています。

利用可能なコスト効率性の高いテクノ

ロジーと新たな働き方を組み合わせるこ

とで、CEO は今日のスマート消費者の潜在

購買力を活用しつつ、混乱を避け続けるこ

とができるのです。

Anson Bailey KPMG 中国 ASPAC コンシューマー&リテール責任者、香港テクノロジー責任者

Anna Lin 高経営責任者

中国戦略

14 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

大湾区のスマートリテールを把握する

消費者はかつてないほどの金額をオンラインで費やしています。中国本土では、調査した人の半数

超が、オンラインでの支出を増やす予定であり、翌年はオンラインの支出がオフラインでの支出を上

回る見通しだと回答しました。香港では、5人中 1人が同様の予想を示しました。

こうしたトレンドを牽引しているのは、新たな決済方法と配送・物流のテクノロジーの進化、サー

ビスのカスタマイズの拡充です。とりわけ、企業がオムニチャネルでの提供の拡大に力を入れ、オン

ラインとオフラインを複雑に組み合わせた方法で顧客に販売していることが影響しています。

企業にとって、テクノロジーに精通した買い物客の利便性、価値、体験へのニーズを満たすことが

課題になっています。これによって、絶えず実験を行い、機敏に対応することが求められるでしょう。

すなわち、企業がオンラインと実店舗で収集することのできるデータの流れを活用する新たな方法を

見つけて、これまで以上に個々に適した商品とサービスを提供することが求められるのです。

よりスマートな将来に向けて

大湾区全域において、消費者は、テクノロジーによって自分たちの暮らす都市がよりスマートにな

るとの高い期待を持っています。調査した人の約半数(47%)は、省エネや持続可能といった分野で

スマート環境施策が実施されると予想しています。また、多くの消費者(47%)は、都市での暮らし

やすさを向上させるものとして、サービスロボット(人工知能<AI>、スマートセンサー、モノのイ

ンターネット<IoT>)の利用拡大を挙げました。

香港では、 も大きく期待されているのは新たな決済方法に関することです。このことは、大半の

小売取引に現金を使用するという同都市の長年の習慣が、2016 年半ばに初めて認可された E ウォレ

ットサービスの定着に伴い、ついに廃れつつあることを示唆します。中国本土の企業が運営する決済

システム、特にアリババのアリペイやテンセントのウィーチャットペイが、香港での Eウォレットシ

ステムの普及を促進し続ける中、こうしたトレンドは継続するでしょう。

調査対象となった中国本土の 9都市では、消費者はスマートシティの構築を牽引する主な要素とし

【図表 1】消費者:今後 2年でスマートシティの構築を牽引する主な要素

スマート環境 (省エネ、持続可能性…)

サービスロボット(AI、スマートセンサー、IoT機器の利用拡大)

スマート輸送 (自動運転車、ドローン)

e-ID

新たな決済方法

eヘルス

自動化店舗

テクノロジー/ 通信基盤

大湾区 香港 中国本土※

*中国本土の都市には広州、深圳、珠海、仏山、江門、肇慶、恵州、東莞、中山の 9都市が含まれる。

出所:KPMG および GS1 による調査分析、2018 年

中国戦略

15 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

て、センサーと AIの利用拡大(48%)、より環境にやさしいエネルギーとシステム(48%)を挙げま

した。また都市の発展で重要な役割を果たすものとして、ドローンや自動運転車などのスマート輸送

を挙げました(46%)。

スマート消費者とは

大湾区全域で、人々は自

分たちのデジタル機器を

使用する能力にかなりの

自信を持っています。

調査対象になった中国

本土の 9都市では、83%が

自分たちの都市が、テクノ

ロジーの利用に関して地

域内の他の都市よりもス

マートであると回答しま

した。地域内の他の都市よ

りもスマートではないと

回答した人はわずか 2%

でした。

中でもスマート消費者

としての自信が も高か

った都市は珠海(91%が大

湾区内の他の都市よりも

スマートだと回答)で、深

圳(87%)、江門、中山、肇

慶(83%)が続きました。

広州は 77%と、中国本土

の平均を下回っていまし

た。

香港での割合はかなり

低い 42%でした。20%の

人が香港は大湾区の他の

都市よりもスマートでな

いと回答し、32%が同程度

にスマートと回答しまし

た。

消費の場は引き続きオンラインに移行

中国全域で、人々はかつてないほどオンラインで買い物を行っています。2018 年 11 月 11 日の独身

者の日には、アリババはウェブサイト販売で総売上高 308 億米ドルを記録し、過去の売り上げ記録を

【図表 2】消費者:大湾区の他の都市と比較して、あなたの都市の消費者はスマートですか?

*中国本土の都市には広州、深圳、珠海、仏山、江門、肇慶、恵州、東莞、中山の 9都市が

含まれる。

出所:KPMG および GS1 による調査分析、2018 年

大湾区の他の都市よりもスマート

大湾区の他の都市と同程度にスマート 大湾区の他の都市よりスマートでない

わからない

大湾区 中国本土※

肇慶

東莞

広州

江門

恵州

香港

仏山

深圳

珠海中山

中国戦略

16 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

再び塗り替えました。2017 年は 253 億米ドルでした3。競合の JDドットコムの売上高は 230 億米ドル

で、前年対比 27%増加しました4。

こうした Eコマースの継続的な売り上げ増加の影響は、オフラインと比べてオンラインでの支出が

増え続けるとの消費者の予想に反映されています。大湾区では、中国本土における調査対象者の 56%

が、向こう 12 カ月でオンライン支出が増加し、オフラインでの購入額を上回る見通しだと回答し、

また調査対象者の 36%が、オンラインでの購入額が増加し、オフラインでの支出とほぼ同額になる見

通しだと回答しました。オンライン消費が増加しないと回答した人はわずか 3%でした。

ほとんどの家から徒歩数分以内に様々な実店舗がある香港でさえ、調査対象者の 18%が向こう 12

カ月でオンライン支出がオフライン支出を上回る見通しだと回答し、46%がオフライン支出とほぼ同

程度にまでオンライン支出が増加すると回答しました。

このことは、実店舗の便利さにもかかわらず、特に小売業者が刺激策を強化し、オンライン決済が

簡単になっている中で、香港の消費者の姿勢が変わりつつあるかもしれないことを浮き彫りにしてい

ます。

クリックして購入する動機の拡大

大湾区全域で、オンラインでの購入に対して魅力を感じる大きな理由として、E コマースの利便性

と低価格で提供する潜在力が挙げられました。

香港では低価格の魅力が大きく、調査対象者の 40%が、特別セールが携帯電話やコンピューターを

通した購入を増やすきっかけになると回答しました。さらに多くの消費者(49%)が、送料や他の配

送費の免除がオンライン通販の後押しになると回答しました。

中国本土の都市でも、低価格はオンライン支出を増やす大きな動機の1つとして挙げられましたが、

その割合は低くなっています。価格を挙げた人は調査対象者のわずか 30%と、利便性や時と場所を選

ばずに買い物できることを挙げた人の割合(35%)を下回りました。

3 アリババ・グループのプレスリリース、2018 年 11 月 12 日 https://www.alibabagroup.com/en/news/article?news=p181112 4 JD ドットコムの企業ブログ、2018 年 11 月 12 日 https://jdcorporateblog.com/shoppers-snap-up-quality-and-imported-

products-on-jd-com-for-record-breaking-singles-day-festival/

【図表 3】消費者:来年はオフライン支出や従来の支出と比べて、オンライン支出を増やすつもりですか?

はい、オフライン支出や従来の支出よりも、オ

ンラインでの支出額の方が多くなります

はい、オフライン支出や従来の支出と同じくら

い、オンラインで支出するつもりです

はい、オンラインでの支出額は増えますが、オ

フライン支出や従来の支出よりは少なくなりま

いいえ、オンラインでの支出額は増やしません

大湾区 香港 中国本土※

*中国本土の都市には広州、深圳、珠海、仏山、江門、肇慶、恵州、東莞、中山の 9都市が含まれる。

出所:KPMG および GS1 による調査分析、2018 年

中国戦略

17 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

安心感も重要な要素です。中国本土の調査対象者の 28%が、オンライン決済を安全かつ便利な方法

と見なしていると回答しました。オンラインセールなどの割引情報が電子メールや他のメッセージで

送られてくることも購入を増やす動機になると答える人は 27%で、返品や返金のプロセスがシンプ

ルであることを挙げた人は 23%でした。

CEO は、新たな決済方法が香港にとっての大きな牽引要素だと認識

香港の CEO は、同都市のテクノロジー基盤の進化が、今後 2年でスマートシティ、そして「スマー

トリテール」への野望を実現する主な要素になると見ています。

調査した CEO の 53%が、新たな決済方法が香港のスマートな発展を後押しすると回答しました。こ

れはおそらく、香港金融管理局が 16 の E ウォレットを認可し、2018 年 9 月にファスター・ペイメン

ト・システム(転数快・FPS)の運用を開始したことに関係しているでしょう。FPS は電子メールアド

レスや携帯電話番号、QRコードを使用した、銀行とストアードバリュー型電子マネー間の即時振り込

みを可能にするものです。21 の銀行と 10 の E ウォレットプラットフォームが FPS に参加し、オンラ

インとオフラインの業者が香港ドルまたは人民元での支払いをシームレスに受け取ることが可能に

なりました5。

新たな決済方法のほか、CEO にとって重要な点として、適切な通信や他のテクノロジーの基盤(47%)、

スマート環境に必要な省エネ・持続可能性のメカニズム(43%)が挙げられます。

5 香港金融管理局 ファスター・ペイメント・システム(転数快・FPS)の運用開始に関するプレスリリース、2018 年 9月 17日

https://www.hkma.gov.hk/eng/key-information/press-releases/2018/20180917-3.shtml

【図表 4】消費者:オンライン購入を増やす動機

大湾区 香港 中国本土※

*中国本土の都市には広州、深圳、珠海、仏山、江門、肇慶、恵州、東莞、中山の 9都市が含まれる。

出所:KPMG および GS1 による調査分析、2018 年

商品の限定版や特別版がオンラインで購入できる

オンライン決済はより安全で便利である

特別割引がオンラインで適用される

配送時間の見積もりがより正確である

翌日出荷・配送が可能である

海外のブランドやショップの商品が購入できる

発送・配送料が無料である

返品・返金のプロセスがシンプルである

商品追跡情報が入手できる

アフターサービスやカスタマーサポートが優れている

利便性が高く、時と場所を選ばずに買い物できる

メール等で送られる

オンラインで購入するつもりはない

中国戦略

18 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

サービスロボット、E ヘルス、自動運転車、ドローンといった具体的な牽引要素は、その次に重要

なものだと考えられています。しかしながら、自動化店舗が優先課題だと回答した CEO はわずか 4人

に 1人でした(25%)。

CEO はカスタマージャーニーとユーザー体験を重視

スマートな将来に向けて、自社が優先して準備すべきものでは、香港に拠点を置く CEO の間ではカ

スタマージャーニーの強化が 1位となり、調査対象 CEO の 45%がこの項目を選択しました。僅差で 2

位となったのは顧客ロイヤルティプログラムの深化が 43%で、3 位は 39%が選択した事業のオンラ

イン化でした。これはおそらく、香港の消費者による Eコマース導入のペースがやや遅れていること

を反映しているのでしょう。

決済選択肢の多様化は 7%で 下位となりました。ここから、新たな決済方法が香港のスマートコ

マースを牽引する重要な要素と考えられている一方で、企業はこうしたシステムの管理でほとんど困

難に直面することはないと予想していることが示唆されます。またセキュリティとデータプライバシ

ーの強化も 17%と下位にランクインしました。

この結果から、企業は顧客体験の改善が、価格に敏感で、増え続ける選択肢の中から Eコマース業

者を選ぶことのできるオンライン顧客を維持する方法だと考えていることが分かりました。

【図表 5】CEO:今後 2年でスマートシティ開発を牽引する主な要素

出所:KPMG および GS1 による調査分析、2018 年

新たな決済方法

テクノロジー・通信基盤

スマート環境(省エネ、持続可能)

サービスロボット

(AI、スマートセンサー、IoT 機器の利用拡大)

eヘルス

スマート輸送(自動運転車、ドローン)

e-ID

自動化店舗

その他

中国戦略

19 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

【図表 6】CEO:来年の 優先ビジネス課題

出所:KPMG および GS1 による調査分析、2018 年

カスタマージャーニーと顧客体験の改善

顧客ロイヤルティプログラムの深化

オンラインと Eコマースへの移行

複数のチャネルにまたがる一貫したブランド体験の創出

商品配送の選択肢の強化

デジタルプラットフォームでの広告・メディア露出への投資

モバイルコマースの確立

サイバーセキュリティとデータプライバシーの強化

決済の選択肢の多様化

その他

【図表 7】デジタルトランスフォーメーションと成長との相関関係

出所:KPMG「ノーマルでないことがニュー・ノーマル:破壊を事業に活かす」2018 年 8月

予想増収率 初級者 中級者 リーダー

今年

2020 年まで

予想増益率 初級者 中級者 リーダー

今年

2020 年まで

中国戦略

20 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

香港小売業界のオムニチャネル状況についての紹介

Simon Hui

ecHome 高経営責任者

香港の若い世代はオンラインでの購入を増やしていますが、ecHome の 高経営責任者 Simon Hui 氏

は、実店舗での小売りが同都市の小売産業で重要な役割を果たす状態がしばらく続くと考えていると

言います。

「香港は他の場所とずいぶん異なります」と Hui 氏は説明します。「人々が週に 1 度、車でメガス

トアに買い物に行き、数十年前から通信販売が存在する米国や欧州と違って、香港では外に出るだけ

で物が買えます。香港は人口密度が高く発展が進んだ都市なので、必要なものは何でも 15 分以内に

手に入れることができるのです。」

Eコマース対実店舗:香港のジレンマ

Hui 氏は会社立ち上げ直後の 2000 年に、ブランド物の家電製品と日用品をウェブサイトで実験的

に販売してみたことがあります。その試みは 1年後に中断。小売りチェーンに商品を供給するという

本来の事業を継続し、後に自社の実店舗を開設しました。2011 年に 初の 4 店舗をオープンした

ecHome は現在香港全域に約 30店舗を構えるまでになりました。Hui 氏は店舗数を来年までに 35、2020

年までに 40に増やす計画です。

小売チェーンの基盤を確立した後、Hui 氏は 2012 年に香港の E コマース市場に再び参入しました。

現在は自社のウェブサイト echome.com.hk とオンラインマーケットプレースの HKTVmall を通じて、

オンライン通販を行っています。

また ecHome は昨年、国際的な Eコマースプラットフォームを立ち上げました。現在は JDドットコ

ムと小紅書で中国本土向けに商品を販売しています。さらに東南アジアでは人気の高いラザダと

Qoo10、英国、オーストラリア、米国ではアマゾンとイーベイを通じて販売しています。

Hui 氏は、国際的な E コマース事業が好スタートを切ったと話します。全売上のうち海外のオンラ

イン販売が占める割合は昨年の 1%から 6%に上昇しました。同氏は「国際的なプラットフォームの

多くは我々の成長率の高さに感銘を受け、我々を将来の売上トップ企業と認識しています」と説明し、

「来年は 10倍に増えると予想しています」と話しました。

オンラインでの存在感を高める利点とリスク

オンライン販売が ecHome の売上全体に占める割合が増え始める中、Hui 氏はオンライン販売を押

し上げる可能性のあるテクノロジーソリューションに注目しています。

例えば同社は、買い手と売り手の両方で紙の削減を可能にするだけでなく、顧客満足度を上げるた

めに、デジタルのレシート、保証書、マニュアルを提供する方法に注目してきました。

「販売、カスタマーサービス、メンテナンスとサポートを含むすべてが電子的につながると、全体

的な体験が豊かになって、顧客に持続的な影響を及ぼす可能性が多く生まれます」と Hui 氏は語りま

した。

しかしながら、こうした投資は、特に導入がよく練られた顧客獲得計画で支えられていない場合は、

リスクを伴います。

中国戦略

21 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

「複数の機能を提供することは簡単ですが、どの企業にとっても顧客にアプリをダウンロードさせ

ること、とりわけ顧客にアプリとの関わりもたせることは困難です。」

Hui 氏は、顧客の要望が大きくなっている時期には、高い開発コストが新たなリスクになると付け

加えました。「インターネットの台頭で、商品の購入前に情報を集めることがずいぶん簡単になりま

した。同時に、ソーシャルメディアによって不満を共有することも簡単になっています。」

このような要素にもかかわらず、オムニチャネルマーケティングには国内の O2O プラットフォーム

だけでなく、国際的なオンライン販売のプラットフォームにも顧客を引き付ける大きな可能性がある

と Hui 氏は語ります。

Hui 氏は、オムニチャネルマーケティング戦略の恩恵は明確だとし、その理由として香港や中国本

土、海外のテクノロジーに精通した若い世代の消費者が、より自身に応じたブランドとの関係を求め

ていることを挙げました。

「買い物客によりカスタマイズされた体験を提供する利点は明確です。 大の利点は、そうするこ

とによってお客様と密接なつながりができることです」と Hui 氏は話しました。

テクノロジーを中国における急速な事業拡大に活かす

Kevin Orr

穏健医療グループ・全棉時代

グループバイスプレジデント兼 高投資責任者

中国の新たな小売市場に非伝統的なプレーヤーが参入していますが、彼らにとって必要なことは、

新たなビジネスラインを成長させる中で統合的な戦略を取ることです。オンラインとオフラインでテ

クノロジーソリューションを活用することは、急拡大の時期に企業が軌道を維持するのに役立ちます。

穏健医療グループは 1990 年代に貿易会社として創業し、後に包帯などの医療消耗品の製造、研究・

開発、流通、中国から世界に向けた輸出を行う総合的なサプライ・バリューチェーンになりました。

その後、独自のコットン不織布から作られた様々な製品の開発を経て、日用医療品に係る小売事業に

参入しました。2009 年には、消費者向けの日用コットン商品シリーズのブランド、全棉時代を立ち上

げました。

当初、全棉時代の売上はほとんどオンラインで発生していました。しかしながら、実店舗数の急増

に伴い(2016 年に開設した 100 店舗から現在は中国 40都市以上に 185 店舗)、オンラインとオフライ

ンの売上はほぼ同じになっています。

エンドツーエンドでテクノロジーを活用

穏健医療グループのバイスプレジデント兼 高投資責任者である Kevin Orr 氏は、ビジネスのあら

ゆる側面にテクノロジーを適用したことが、事業拡大の取り組みに大いに役立ったと話します。

大半の業務の基盤となっている、中国中央部のスマート倉庫では、同社はすでにパレットの移動に

ロボットを使用しており、効率化のために今後も自動化テクノロジーを導入することを目指していま

す。また、同社は常に、コールセンターで顧客からの質問に対処するチャットボットなど、人工知能

(AI)テクノロジーの検討と改良を必要に応じて行っています。

中国戦略

22 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

スタッフの訓練のために、同社は Eアカデミーのプラットフォームを開発しました。このオンライ

ンプラットフォーム上で、誰もが個々の体験と商品知識を学んで全社的に共有できるようになってい

ます。

実店舗でも、同社はデジタルソリューションの検討を行っています。その一例が、電子価格タグシ

ステムの検討です。このシステムによって、スタッフが手で価格タグを変える必要はなくなります。

またスマート価格設定システムのテクノロジーは、特別セールの価格や販促に合わせて、特定の店舗

または全店舗で関係する全ての商品情報を即時に更新することを可能にします。

こうしたデジタル小売ソリューションを、同社の在庫管理やサプライチェーンとつなげて、在庫を

大幅に圧縮したり、業務リスクを削減したりすることができると Orr 氏は説明します。

「今日の O2O オムニチャネル販売と在庫管理は、先進テクノロジーやビッグデータ分析に大きく依

存しています。スマートシステムを使用しなければ、正確な判断を下すことが難しくなります」と Orr

氏は話しました。

倫理的な方法で顧客データの恩恵を 大化

数百万人の会員で構成されるロイヤルティプログラムを通して、全棉時代は消費者の購入データや

その他のビッグデータを分析し、販売トレンドが地域によってどう異なるかを確認することができま

す。そして、こうして得た考察を新商品ラインの構想や、店舗のマネジャーが特定の顧客ニーズに応

えるのに用いることができます。

今後、全棉時代は顧客とのデジタルでのつながりを強化することも目指すとOrr氏は説明しました。

これまでも顧客はオンラインでの注文のほか、店舗で実際に触れて、商品がフィットし良い感触かど

うかを確認することができました。現在、同社では、デジタルクーポンやその他の個別のお得情報と

組み合わせた追加購入の提案など、買い物客と交流する方法を検討しています。

Orr 氏は、こうした取り組みの 1 つの目標が、消費者とブランドの双方が受けるデジタル化された

世界の恩恵を 大化することだと説明します。「そのために多くの資源をテクノロジー、すなわち人

工知能をデータの発掘に利用し、顧客についてより詳しく知るために拡張現実とバーチャル・リアリ

ティを調査することに投じています。」

もう 1つの目標は、顧客洞察を高機能で高品質な製品づくりに活用することです。小売業者が顧客

のデータプライバシーへのニーズと、自らの顧客洞察へのニーズとの適切なバランスを維持する場合、

より優れた的確な判断ができるようになると Orr 氏は話します。

「多くの人は個人データの共有をリスクと見ています。私は個人データの正しい共有は、状況を説

明して同意を得た場合に、物事の動きをよくする道を開くと考え、その結果人々はよりスマートに買

い物ができるようになると見ています。」

今回は、大湾区のスマートリテール、新たな決済方法、デジタル機器を普通に使いこなすスマー

ト消費者、オンライン消費、カスタマージャーニーとユーザー体験、オムニチャネル、テクノロジ

ーの活用についてご紹介しました。次回は、大湾区の消費者、ユーザーエクスペリエンス、ロイヤ

ルティプログラム、ブランドに対する期待、今後の成長戦略、タレント不足という課題についてご

紹介します。

中国戦略

23 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

杢田 正和 KPMG Advisory (China) Limited ディレクター

2000 年に朝日監査法人(現あずさ監査法人)に入所後、グローバルマーケッツ部

門で、アカウントフォーカスプログラムの ASPAC 地域全体導入 PMO を担当。

2006 年より、グローバル・ジャパニーズ・プラクティス東京にて、日系企業の海

外進出および海外事業展開支援に従事。北中南米、欧州、中東を担当、2008 年よ

り中国、韓国、台湾の東アジア地域の担当として、KPMG 海外事務所と連携し、幅

広く日系企業のビジネスをサポート。

2015 年 7 月より上海事務所のマーケッツ部門に駐在し、日系企業の中国子会社に

対して税務、関税、移転価格、M&A、持分譲渡、組織再編、中国戦略立案等の PMO

として各種プロジェクトに関与。

Tel: +86-21-2212-2247

e-mail: [email protected]

(注)KPMG(中国)のみずほチャイナマンスリーへの寄稿記事のバックナンバーは、

下記ウェブサイトでも閲覧可能。

https://home.kpmg.com/cn/zh/home/services/special-focus-groups/global-

japanese-practice/newsletter/others/mizuho.html

法務

24 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

外商投資法時代の幕開け

—外商投資関連法令の実務における変化と課題—

はじめに

2019 年 3 月 15 日、第 13 期全国人民代表大会第 2 回会議は「中華人民共和国外商投資法」を可

決し、2020 年 1 月 1 日がその施行日となる。これは、外商投資の分野における基本的、総合的な

法律であり、現行の外商投資関連法令の多数に対し改廃、補充を行う。本稿では、主に、「外商投

資法」の基本的な内容、その施行後における外商投資関連法令の実務上の変化と課題等、これら

2 つの面を整理したい。

一、 基本的な内容

「外商投資法」は、全 6 章(総則、投資の促進、投資の保護、投資の管理、法的責任、附則)

42 条からなる。実務的観点から、「外商投資法」の主要な内容と注目点は、次の 4 つの面に集中

的に体現される。

1. 三法の統一

「外商投資法」42 条は、その施行日をもって、外資三法(「中外合弁経営企業法」、「中外合

作経営企業法」、「外資企業法」)を廃止するものと定める。外資三法の廃止後、設立される外

商投資企業の組織形態、組織機構、その活動規範は、「会社法」、「合名企業法」等の法律の適

用を受ける(31 条)。三法統一後、「外商投資法」は、国の外資管理の基本法となる。

2. 外商投資の範囲の整備

外資三法は、外国投資者が中国国内において外商投資企業を設立するとの事情について定める

のみで、外国投資者が合併・買収等の方法により中国国内で投資を行うことに関しては規定して

いない。これに対し、「外商投資法」2 条は、新設、合併・買収、新規事業投資、その他の方法に

よる投資という 4 つの外商投資の範囲を明確に定め、合併・買収、新規事業投資等の外商投資の

形式を「外商投資法」による管理の範疇に含めた。

また、外資三法は、外国投資者が中国国内において外商投資企業を設立する直接的な形式の外

商投資について定めるにすぎず、間接的な投資については何ら規定を設けていない。これに対し、

「外商投資法」は、外商投資を直接投資と間接投資の 2 類型に分けているが、「間接投資」に関

しさらに進めた規定は定めていない。

金杜法律事務所 上海事務所

パートナー中国弁護士 陳青東

E-mail:[email protected] URL:http://www.kwm.com

法務

25 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

3. 「個別認可」制度の廃止

従来の外資三法の下では、商務部門が外商投資に対して個別認可制を採用し、各外商投資企業

は、商務部門の認可を得て初めて設立することができた。これに対し、「外商投資法」は、外商

投資に対して参入前内国民待遇、ネガティブリストによる管理制度を実行し(4 条、28 条)、ネ

ガティブリスト管理制度、情報報告制度、安全審査制度を柱とする外商投資管理制度を確立した。

個別認可制は、外資三法の廃止に伴い終了する。

「外商投資法」は、外国投資者及びその投資に対し、投資参入の段階において、自国の投資者

及びその投資に対するものを下回ることのない待遇を与えることを明確化した。この段階の内国

民待遇が表明されたことによって、外国投資者は、その各種投資行為について外資特有の制限を

受けることがなくなり、中国国内の投資者と同様の権利、自主権を有するものとなる。他面にお

いて、内国民待遇は、やはりネガティブリストに伴うものとされた。ネガティブリストとは、特

定の分野において外商投資に対し実施される参入特別管理措施をいい、動態管理モデルを実行す

る。これに関し、ネガティブリストの 大の意義は、これまでのポジティブリストによる管理モ

デルを中国政府が徹底的に転換することを表明した点、「法が禁止していない限り許す」という

市場経済と適合する管理監督の理念が明確に打ち立てられた点、外資参入の透明性、予見可能性

が 大限に向上された点に存する。

また、「外商投資法」34 条は、国において情報報告制度を確立し、外国投資者、外商投資企業

において登録システム及び信用情報公示システムを通じ当局に投資情報を報告するものと定める。

また、同法 35 条は、外商投資安全審査制度を確立し、国の安全に影響を与え又はそのおそれがあ

る外商投資に対し安全審査を行うことを定める。

4. 外国投資者、外商投資企業の中国国内における合法的な権利・利益に対する保護の明確化

「外商投資法」は、投資の促進と保護の双方を定め、強調している。これには、知的財産権の

保護、技術強制移転の禁止、外商投資企業の政府調達への平等な関与、基準制定業務への平等な

関与といった内容が含まれる。

二、 「外商投資法」の実務における変化と課題

「外商投資法」は、国が外商投資を管理する新時代の法律として、外商投資に多大な変化をも

たらす。また、その内容は、外商投資の基本原則に関する定めにとどまっているものであり、多

くの事項が国務院、商務部門等による運用に委ねられている。以下においては、「外商投資法」

が外商投資の実務にもたらす変化と課題につき、若干の説明と提案を行う。

法務

26 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

1. 中国の自然人は外国投資者と外商投資企業を設立しうるか

「中外合弁経営企業法」、「中外合作経営企業法」は、外国投資者に対して、中国の会社、企

業及びその他経済組織と合弁企業、合作企業を設立することを認めるにとどまり、中国の自然人

がの合弁企業、合作企業の設立を認めていなかった。

また、「外商投資法」2 条に定める「その他投資者」との文言に関し、その範囲に属する者は列

挙されず、中国の自然人が投資者となることは排除されていないが、このことは、中国の自然人

に対し外国投資者と外商投資企業を新規設立しうることを意味するのだろうか。

さらに、「中華人民共和国憲法(2018 年改正)」18 条においても、外国投資者と中国の企業及

びその他経済組織との各種形式による経済的な提携を認めている。この規定は中国自然人につい

て定めていないことから、中国自然人が外国投資者と共同して外商投資企業を新規設立しうるか

否かにつき、その明確化が待たれる。

2. 明確化が待たれる「間接」投資の解釈

「外商投資法」2 条は、「外商投資」の定義において、外国投資者の「直接」投資又は「間接」

投資がこれに含まれると定める。しかし、「間接」投資、すなわち外商投資企業が投資した企業

及びその各子会社が行う投資に関するさらなる規定が定められていない。

「間接」投資と関連するのは、主にネガティブリスト管理制度であり、監督管理の目的の 1 つ

は、外商投資が各種の間接投資の方法で行うネガティブリスト管理免脱の防止である。それゆえ、

中国政府がどこまで管理を行うか、「支配」を基準とするか、ネガティブリストが定める分野に

限定するか、管理の方法(認可制度又は届出制度)などの問題については、さらなる規定が待た

れる。

3. ネガティブリスト管理制度、情報報告制度、安全審査制度の管理弁法等の制定が待たれる

ネガティブリスト管理制度の実行後、ネガティブリストに掲げられた制限類の外商投資に対し

ては外資三法が定める個別認可制度の適用が継続され、ネガティブリストに掲げられない奨励類、

許可類の外商投資に対しては届出制度が実行される。届出制度は、商務部の「外商投資企業設立

及び変更届出管理暫定弁法」(以下、「届出管理暫定弁法」という)に基づき実行される。

外資三法の廃止後、現有の外商投資制限類事項に係る認可は、その法的根拠を失う。それゆえ、

国務院、商務部門において新たな管理弁法を制定し、これにより、ネガティブリスト管理制度下

の外商投資の具体的な管理方法を規範化することが必要となる。

また、「外商投資法」は、商務部門がネガティブリスト外の外商投資に対して行う届出管理の

方法について、何らの規定も定めていない。これと関連するのは外商投資情報報告制度であり、

これも商務部門による具体的な管理弁法の制定を待っている。信息報告管理弁法は、届出管理暫

法務

27 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

定弁法を基礎として整備されうる。この届出管理暫定弁法は、信息報告管理弁法の公布に伴い廃

止になるものと予想される。

中国外商投資国家安全審査制度の端緒を全面的に切り開くため、「外商投資法」の規定は比較

的原則的な内容を定める条文となっており、国家安全審査制度の具体的な内容・条件、申請に関

する要求、審査の要点・手続・時間等の運用は、関連する付属の細則の同時期の制定と運用に依

拠する。

4. 5 年の過渡期

三法の統一にあたり、外資三法に基づいて設立された外商投資企業の処理方法をめぐる問題に

関し、「外商投資法」は 5 年の過渡期を定め、この 5 年以内においては従来の企業組織の形態等

を継続しうるものとした。

契約、定款の効力の問題

5 年の過渡期の要求は、三資企業及び合弁・合作の各当事者において、5 年の過渡期以内に現有

の合弁/合作契約、定款等の文書を修正・変更して、関連する認可、登録、工商変更登記の手続

をしなければならないことを意味するのであろうか。各当事者において合意しやすい条項もあれ

ば、必ずしも合意に達しえない条項もあり、5 年の過渡期の満了時に当事者間の合意が達成され

ておらず、関連する認可、届出、工商登記の手続が完了してなければ、どのようになるのだろう

か。これらの点は、「外商投資法」に定められておらず、今後に残された不確定要素となる。

法人統治構造の調整

多くの三資企業が直面せざるを得ない問題として挙げられるのは、5 年の過渡期の満了後に内

外資企業に統一的に適用される「会社法」に適合するため、この 5 年以内に必要な内部調整を完

遂する必要があるという点であり、これは容易な作業ではない。

「外商投資法」の施行後、合弁企業、合作企業が「会社法」に基づいて株主会、取締役会など

の関連機関の調整を行うとき、企業の現在の権力機関における議席構成、決議制度が会社法体系

の下で完全一致の反映を得ていないことから、その調整の時点で株主間において会社統治に関す

る条項につき新たな交渉、利益の駆引きが始まることが大いに予想される。

公布後施行前の過渡期

「外商投資法」は 2020 年 1 月 1 日に施行されるが、この公布から施行までの期間においては、

理論上、外資三法の規定が依然として外商投資に適用される。しかし、外資三法の廃止後を考え

ると、外資三法に基づき策定された合弁/合作契約、定款も間もなく修正、変更の必要に直面す

ることとなるが、「外商投資法」の公布から施行までの期間において、適用しうるとの前提の下、

法務

28 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

「外商投資法」、「会社法」等の法令を直接の根拠として合弁/合作契約、定款を策定すること

はできるのだろうか。この点についても、当局による明確化が待たれる。

5. 認可を要しない契約・定款及びその変更

「外商投資法」には既に合弁/合作契約の概念が存在せず、契約・定款は認可を要するとの関

連規定もなくなり、外商投資企業の契約・定款の効力が認可により発生するという制度はその使

命を終えた。契約・定款は法律の適用に基づき各当事者が自主的に各自の権利・義務を定め、関

連する紛争は司法手続を通じて解決され、当局はもはや、外商投資企業の契約・定款の具体的な

内容に関与しない。

6. 出資比率に基づき分配されない利益、分配される残余財産

利益の分配に関し、「中外合弁経営企業法」4 条によると、各合弁当事者は、登録資本の比率に

基づいて利益の分配を受けるとともに、リスクと赤字を負担する。「中外合作経営企業法」によ

ると、中外合作者は、契約の定めに基づき利益の分配を受けることができる。それゆえ、実務上、

各当事者が登録資本の比率ではなく当事者間で合意された比率に従った利益の分配を希望すると

きは、合弁企業ではなく合作企業を設立するのが通常である。外資三法の廃止後、「会社法」の

規定に基づき、有限責任会社は全株主の合意に基づき利益の分配をすることができる。

また、残余資産の分配に関し、「中外合弁経営企業法実施条例」は、各合弁当事者において残

余財産の分配につき別途協議することを認めている。「中外合作経営企業法」は、契約の定めに

基づき残余資産の帰属を確定しうると定める。「会社法」によると、会社の残余財産は、出資比

率に基づいて分配しなければならない。

5 年の過渡期の満了後に現有の契約・定款に定める残余資産の分配方法が「会社法」の定めと

適合していない場合、「会社法」の改正がない限り、分配や資金国外送金に際して問題が発生す

る。

7. 依然としてグレーゾーンの VIE スキーム

VIE スキームは、「契約による支配」とも呼ばれ、持分を通じて中国内の運営主体を支配する

のではなく、締結した各種契約を通じてそれに対する実質的な支配と財務諸表の連結を実現する

手法をいう。中国の法律では、VIE スキームの監督管理についてこれまで空白状態にしてきた。

「外商投資法」にも、この VIE スキームに関する定めはない。しかし、「外商投資法」2 条は、

「外商投資」の形式を列挙するにあたり、「その他法律、行政法規又は国務院が定める方法によ

る投資」という受皿的な規定を定めている。このことは、VIE スキームが将来において個別の法

律により「外商投資」の監督管理の範疇に含められる可能性を意味している。

法務

29 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

おわりに

外商投資をめぐる制度改革は 1 つの系統的な工程であり、「外商投資法」の公布後、現行の外

資関連法令の整理・調整、過渡期に関する規定の明確化、その他付属的な制度の確立などがその

施行までに徐々に行われるものと考えられる。現有の外商投資企業も、「外商投資法」のほか、

間もなく制定される付属的な行政法規、官庁の規定に基づいて組織形態、組織機構、活動規範そ

の他の調整を適時に行い、新たな法体系の下、外商投資の機会を積極的に捕捉しなければならな

い。

「外商投資法」の制定は、中国における外商投資の効率を大きく向上させ、市場参入コストを

大幅に引き下げるであろう。また、ネガティブリストに掲げられた産業を除くあらゆる分野への

外商投資が事前の認可や届出を必要としないこと、内国民待遇を実行することなど十分な法律上

の保障を与えるものとしているため、中国に投資を行う外国投資者が多大な「制度上のボーナス」

を享受することは疑いなく、中国における外資監督管理がさらなる成熟、開放、自信の方向に向

かうことが顕著に示されている。

陳青東 金杜法律事務所 上海事務所 パートナー中国弁護士

華東政法大学経済法学部卒業、日本・京都大学大学院法学研究科修士(公法)。

1991 年中国弁護士登録、1999 年中国証券弁護士登録。1990 年浙江省対外経済法律

事務所、1994 年大水綜合法律事務所、1998 年上海市上正法律事務所、2001 年から上

海市通力法律事務所パートナー弁護士。2006 年 7 月に金杜法律事務所入所。

得意分野は、クロスボーダー取引、企業 M&A、企業再編、コンプライアンス助言、

金融法務、株式公開支援業務、海事事件等。

上海国際経済貿易仲裁委員会(SHIAC)仲裁人、上海交通大学法学研究科指導教官、

上海対外経貿大学法学研究科指導教官、上海財経大学法学研究科指導教官、上海市法

学会民商法・国際法研究会幹事、中国海商法協会会員、上海市長寧区弁護士会副会長、

上海市長寧区第十六期人民代表大会代表兼法制委員会委員。

使用言語:中国語、日本語、英語

税務会計

30 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

日本人の給与所得者課税

1. 非居住者個人と住所のない居住者個人

財政部と国家税務総局は 2019 年 3 月 14 日付で「非居住者個人と住所のない居住者個人に係る

個人所得税政策に関する公告」(財政部、税務総局公告 2019 年第 35 号、以下、第 35 号公告とい

う)を発布し、2019 年 1 月 1 日からの施行としました。

この第 35 号公告は、住所のない個人の個人所得税課税に適用されます。ここで住所のない個人

とは住所のない居住者個人と非居住者個人をいい、次の納税義務者を指しています。

住所のない個人

居住者区分 居住期間 課税所得 納税義務者

居住者個人 国内に累計して満 183 日居住する年度が連続

して満 6 年で、かつそのいずれかの年度で 1

回の出国が 30 日を超えない個人

全所得

無制限

納税義務者

国内に累計して満 183 日居住する年度が連続

して 6 年未満の個人、または連続して満 6 年

であるが 1 回の出国が 30 日を超える個人

国内所得と国

外所得の国内

支払部分

制限

納税義務者 非居住者個人 国内に累計して 183 日未満居住する個人また

は国内に住所も居所もない個人

国内所得

2. 賃金給与所得の所得源泉地

上記の表の国内所得とは中国の国内源泉所得であり、国外所得とは国外源泉所得です。第 35 号

公告によれば、賃金給与所得の国内源泉所得とは個人が取得する中国国内の勤務期間に属する賃

金給与所得です。国内勤務期間は個人の国内における勤務日数で計算します。

国内勤務期間には、国内における実際勤務日および国内勤務期間における国内、国外で享受す

る公休日、個人休暇、教育訓練を受ける日数を含みます。国内、国外の単位で同時に職務を担当

するかまたは国外単位においてのみ職務就任する個人は、国内において滞在する当日が 24 時間

に不足する場合は、半日として国内勤務日数を計算します。

前月号で紹介したように、居住者を判定する居住期間基準の日数を計算するときは、24 時間未

満は国内居住日数に計上しませんが、「賃金給与収入額」の計算に関係する国内勤務日数の計算で

は半日として計算します。

第 35 号公告では「賃金給与収入額」という新しい用語が重要な役割を果たしており、次のよう

近藤公認会計士事務所

公認会計士 近藤 義雄 [email protected]

http://kondo.la.coocan.jp/

税務会計

31 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

に規定しています。なお、下記の文中の「単位」とは、企業、事業単位、その他の経済組織等を

いいます。

住所のない個人が国内、国外単位で同時に職務を担当するかまたは国外単位においてのみ職務

に就任し、かつ当期に同時に国内、国外において勤務する場合は、賃金給与所得の属する国内、

国外勤務日数の当期の西暦日数に占める比率により国内、国外に源泉のある賃金給与所得の収入

額を確定する。国外勤務日数は当期の西暦日数から当期の国内勤務日数を差し引いて計算する。

このように個人が中国国内外で職務を同時に担当する場合または中国国外でのみ職務に就任し

ている場合で、国内と国外で勤務する場合には、国内勤務日数と国外勤務日数の西暦日数に占め

る割合で国内源泉所得と国外源泉所得の賃金給与収入額を計算します。

旧税法の給与所得課税では国内外の賃金給与総額から費用控除を差し引いた金額を課税所得と

してはじめに税額を計算し、その後に国内勤務日数と国外勤務日数の西暦日数に占める割合で納

付すべき税額を算出していました。

これに対して新税法では、はじめに国内外の賃金給与総額に国内勤務日数と国外勤務日数の西

暦日数に占める割合を乗じて賃金給与収入額を計算し、その賃金給与収入額から控除費用を差し

引いて課税所得額を計算して納付すべき税額を算出する方法に変更しています。

このような方法を採用することにより、旧税法に比べて新税法の賃金給与の課税所得額は比較

的に小さくなり、個人所得税の課税起算点の引き上げ、中低所得者層に対する税率の引き下げ等

の効果により、中低所得者層の税額は旧税法と比べて軽減されています。ただし、高所得者層に

対する税率は変わっていませんので、その効果は所得が上がるに従って小さくなります。

3. 新税法の賃金給与収入額の計算

前述した住所のない個人の居住期間と課税所得の関係を利用して、はじめに新税法の賃金給与

収入額の計算公式との関係を表示すれば、次のような要約になります。

居住期間と課税所得と賃金給与収入額の計算公式の要約

納税者 計算式 国内源泉所得 国外源泉所得

国内払 国外払 国内払 国外払 非

居

住

者

累計して 90日を超えない非

居住者個人

免税 公式一 課税

累計して 90 日を超え 183 日

未満である非居住者個人 公式二 課税 課税

居

住

累計して満 183 日居住する

年度が連続して 6 年未満の

居住者個人

公式三 課税 課税 課税

税務会計

32 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

者 累計して満 183 日居住する

年度が連続して満 6 年の居

住者個人

- 課税 課税 課税 課税

(1) 住所のない個人が非居住者である場合

新税法の実施条例第 5 条には、「中国国内に住所のない個人が、一納税年度内において中国国内

に累計して 90 日を超えない場合は、その中国国内に源泉のある所得は、国外の雇用主が支払いか

つ当該雇用主の中国国内における機構、場所が負担しない部分は、個人所得税の納付を免除する」

という中国の国内法による短期滞在者の免税規定があります。

この免税規定に基づいて、非居住者が取得する賃金給与収入額は、その個人が高級管理職であ

る場合を除いて、次の 2 つの状況に区分して計算することになっています。

① 国内居住期間が累計して 90 日を超えない非居住者

公式一 累計して 90 日を超えない非居住者個人

当月国内支払 当月賃金給与に属する

当月賃金 = 当月国内外 × 賃金給与金額 × 勤務期間の国内勤務日数

給与収入額 賃金給与総額 当月国内外 当月賃金給与に属する

賃金給与総額 勤務期間の西暦日数

この公式一は個人所得税法実施条例第 5 条の短期滞在者の免税規定によるもので、中国国内支

払の賃金給与金額がゼロである場合には、課税所得は発生しない計算式となっています。

国内雇用主が支払ったまたは負担した場合に、国内支払賃金給与のうち国内勤務期間に相当す

る部分が課税所得となります。この計算式を簡単に表示すれば、次のとおりです。

賃金給与収入額=国内外賃金給与総額×国内支払割合×国内源泉所得割合

国内雇用主には、被雇用者の国内の単位と個人および国外の単位と個人の国内における機構、

場所を含みます。

② 国内居住期間が累計して 90 日を超え 183 日未満である非居住者

公式二 累計して 90 日を超え 183 日未満である非居住者個人

当月賃金給与に属する

当月賃金 = 当月国内外 × 勤務期間の国内勤務日数

給与収入額 賃金給与総額 当月賃金給与に属する

勤務期間の西暦日数

税務会計

33 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

この公式二では、国内支払と国外支払に関係なく、国内勤務期間に相当する賃金給与所得が課

税所得となります。この計算式を簡単に表示すれば、次のとおりです。

賃金給与収入額=国内外賃金給与総額×国内源泉所得割合

(2) 住所のない個人が居住者である場合

一納税年内において、中国国内で累計して満 183 日居住する住所のない居住者個人が賃金給与

所得を取得した場合は、連続して 6 年未満と連続して満 6 年の場合に分けて、当月賃金給与収入

額を計算します。

① 累計して満 183 日居住する年度が連続して 6 年未満である居住者

中国国内において累計して満 183 日居住する年度が 6 年未満である住所のない個人は、実施条

例第 4 条の優遇条件に該当する場合は、次の計算公式を適用します。実施条例第 4 条の優遇条件

とは、主管税務機関に 6 年未満の居住者である届け出を行うことと、累計して満 183 日居住する

いずれかの年度において 1 回の出国が 30 日を超える場合に連続年数をあらためて起算すること

をいいます。

公式三 累計して満 183 日居住する年度が 6 年未満の居住者個人

当月国外支払 当月賃金給与に属する 当月賃金 = 当月国内外 × 1- 賃金給与金額 × 勤務期間の国外勤務日数

給与収入額 賃金給与総額 当月国内外 当月賃金給与に属する 賃金給与総額 勤務期間の西暦日数

この公式三は、国外勤務期間割合による国外源泉所得のうちの国外支払割合に相当する部分を

課税所得から除外する計算式です。この計算式を簡単に表示すれば、次のとおりです。

賃金給与収入額=国内外賃金給与総額×(1-国外支払割合×国外源泉所得割合)

② 累計して満 183 日居住する年度が連続して満 6 年である居住者

中国国内において累計して満 183 日居住する年度が満 6 年連続した後に、実施条例第 4 条の優

遇条件に該当しない住所のない個人は、その国内、国外から取得する全部の賃金給与所得はすべ

て個人所得税を計算し納付しなければなりません。

当月賃金給与収入額=当月国内外賃金給与総額

4. 高級管理職の賃金給与収入額の計算

高級管理職とは、企業の董事、監事、高級管理職務を担当する個人をいい、高級管理職務とは、

総経理、副総経理、経理、副経理、各職能長、総監、その他の類似の会社経営管理層の職務をい

います。

中国国内居住企業の高級管理職については、国内において職務を履行するかどうかに関係なく、

取得する国内居住企業が支払ったまたは負担した董事費、監事費、賃金給与またはその他の類似

税務会計

34 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

報酬は、国内源泉所得に該当します。

住所のない個人が高級管理職である場合の居住期間と課税所得と計算公式の関係をはじめに要

約すれば次のとおりです。

高級管理職の計算公式の要約

納税者 計算式国内源泉所得 国外源泉所得

国内払 国外払 国内払 国外払

非

居

住

者

累計して 90 日を超えない高級管理職 - 課税 課税

累計して 90 日を超え 183 日未満である高

級管理職 公式三 課税 課税 課税

居

住

者

累計して満 183 日居住する年度が連続し

て 6 年未満の居住者個人と高級管理職 公式三 課税 課税 課税

累計して満 183 日居住する年度が連続し

て満 6 年の居住者個人と高級管理職 - 課税 課税 課税 課税

(1) 住所のない非居住者個人

① 国内居住期間が累計して 90 日を超えない場合

一納税年度内において、国内に累計して 90 日を超えないで居住する高級管理職は、その取得し

た国内雇用主が支払ったまたは負担した賃金給与所得は個人所得税を計算し納付しなければなり

ません。

国内雇用主が賃金給与所得を支払わなかった場合または負担しなかった場合は、個人所得税を

納付しません。当月の賃金給与収入額は当月に国内で支払ったまたは負担した賃金給与収入額で

す。

② 国内居住期間が累計して 90 日を超え 183 日未満である場合

一納税年度内において、国内に累計して 90 日を超えるが 183 日未満居住する高級管理職は、

その取得した賃金給与所得は、国外勤務期間に属しかつ国内雇用主が支払わなかったまたは負担

しなかった部分を除いて、個人所得税を計算し納付します。当月の賃金給与収入額の計算は公式

三を適用します。

(2) 住所のない居住者個人

住所のない居住者個人が高級管理職である場合は、賃金給与収入額は上述した「3. 新税法の賃

金給与収入額の計算」の「(2) 住所のない個人が居住者である場合」と同様の計算を行います。

税務会計

35 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

5. 日中租税条約による賃金給与収入額の計算

新税法によれば、例えば、一納税年度内で中国国内に累計して 183 日を超えて 1 年未満居住す

る日本人は中国の居住者として課税されることになり、同時に日本の居住者として日本で所得税

が課税されますので、日中間で二重課税の問題が発生します。

このような国際的な二重課税を回避するために、第 35 号公告第 4 条「住所のない個人が適用

する租税条約について」で、国際的な二重課税を排除するための具体的な措置が採用されました。

なお、この二重課税の排除については、Mizuho China Monthly 2018 年 8 月号「個人所得税法の

公開草案-居住者区分の変更」の 4.(1)「国内法による二重課税の排除」で紹介しました。

日本と中国が締結した日中租税条約には、日本と中国の居住者が享受することのできる租税条

約上の特典条項があります。日中租税条約第 15 条には給与所得(給与所得の一般原則と短期滞在

者の免税規定)の特典、第 14 条には自由職業所得条項の特典、第 7 条には事業所得条項の特典、

第 16 条には役員報酬条項の特典があります。

ここでは新税法の賃金給与収入額の計算と直接関係する日中租税条約第 15 条 1 項の給与所得

の一般原則(第 35 号公告では国外給与所得の特典といいます)と同条 2 項の短期滞在者の免税

規定(同じく国内給与所得の特典といいます)に限定して紹介します。

(1) 日中租税条約の給与所得の一般原則の適用

日中租税条約第 15 条第 1 項では、「一方の締約国の居住者がその勤務について取得する給料、

賃金、その他これらに類する報酬に対しては、勤務が他方の締約国において行われない限り、当

該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。勤務が他方の締約国内において行われ

る場合には、当該勤務から生ずる報酬に対しては、当該他方の締約国において租税を課すること

ができる」とあり、国外勤務期間に属する賃金給与所得は個人所得税が課税されません。

日中租税条約第 15 条第 1 項の給与所得の一般原則によれば、日本の居住者はその勤務が中国

国内において行われない限り日本においてのみ所得税が課税され、勤務が中国国内において行わ

れる場合にはその中国国内勤務から生ずる給与所得について中国で個人所得税が課税されます。

第 35 号公告では、租税条約上の国外給与所得の特典(給与所得の一般原則)を適用する場合

は、賃金給与収入額の計算公式二を適用することとしています。

この公式二は、個人所得税法の国内に累計して 90 日を超え 183 日未満である非居住者個人に

適用される公式ですが、租税条約で相手国の居住者個人として取り扱われる場合には、中国の国

内法により中国国内に累計して満 183 日居住する居住者であっても非居住者として取り扱い、当

月賃金給与収入額の計算は非居住者として計算し、国外勤務期間に相当する賃金給与収入額は課

税しないとする規定です。

(2) 日中租税条約の短期滞在者の免税規定

税務会計

36 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

日中租税条約第 15 条第 2 項(短期滞在者の免税規定)では、「一方の締約国の居住者が他方の

締約国内において行う勤務について取得する報酬に対しては、次の(a)から(c)までに掲げる

ことを条件として、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる」とあり、短期滞

在者の免税要件として次の 3 つの要件を掲げています。

短期滞在者の免税要件

(a) 報酬の受領者が当該年を通じて合計 183 日を超えない期間当該他方の締約国内に滞在

すること

(b) 報酬が当該他方の締約国の居住者でない雇用者またはこれに代わるものから支払われ

るものであること

(c) 報酬が雇用者の当該他方の締約国内に有する恒久的施設または固定的施設によって負

担されものでないこと

日本の居住者がこの短期滞在者の免税要件をすべて満たす場合には、中国で個人所得税を課税

されることはありません。短期滞在者の免税要件のいずれかを満たさない場合には、第 35 公告の

計算公式一が適用されます。

このように中国の個人所得税法で中国の居住者個人とされる場合であっても、日中租税条約で

日本の居住者に該当する場合には非居住者として給与所得の一般原則と短期滞在者の免税規定が

適用されますので、この限りにおいて二重課税は発生しません。

なお、日中租税条約上で日本の居住者とされた場合でも、中国の国内法上の源泉徴収(予定控

除予定納付)と総合精算納付の手続では、中国の居住者としての手続を行うことになります。

6. 日本居住者の身分証明書

2019 年 4 月 1 日付で国家税務総局は、「『中国租税居住者身分証明書』の修正に係る事項に関す

る公告」(国家税務総局公告 2019 年第 17 号)を発布し、租税条約上の相手国居住者であることを

証する身分証明書の申請と取得について次のように規定しました。

この公告は 2019 年 5 月 1 日からの実施となっています。日本の居住者はこの身分証明書を取

得することにより、日中租税条約上の特典を受けることができるようになります。

申請人である相手国居住者個人が「租税居住者身分証明書」の発行を申請するときには、税務

機関に下記の資料を提出する必要があります。

1 「中国租税居住者身分証明書」の申請表

2 租税条約の特典を享受する予定の収入と関係する契約書、協議書、董事会または株主会

の決議書、関係する支払証憑等の証明資料

3 申人者が個人でありかつ中国国内に住所を有する場合には、戸籍、家庭、経済的利益関

係により中国国内に習慣的に居住することの証明資料、これには申請人の身分情報、住

税務会計

37 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

所の状況の説明書等の資料を含みます。

4 申人者が個人でありかつ中国国内に住所を有しないで、一納税年度内に中国国内におい

て満 183 日居住する場合には、中国国内における実際居住時間の証明資料を提供します

が、これには出入国情報等の資料を含みます。

7. 賃金給与所得額の税額計算

上述したように、新税法では、はじめに賃金給与収入額を計算してその後に課税所得額と納付

税額を計算します。

(1) 非居住者個人

非居住者が当月に賃金給与所得を取得した場合は、当月賃金給与収入額から、税法の規定する

控除費用(月 5 千元)を減額した後の残額を課税所得額とします。

課税所得額=当月賃金給与収入額-5,000 元

月換算後の総合所得税率表(月度税率表)を適用して納付税額を計算します。

納付税額=課税所得額×適用税率-速算控除額

この月度税率表は非居住者の賃金給与所得の個人所得税税率表三と同じものです。

月換算後の総合所得税率表(月度税率表)

等級 月間課税所得額 税率 速算控除額

1 3,000 元を超えない場合 3% 0

2 3,000 元を超え 12,000 元までの部分 10% 210

3 12,000 元を超え 25,000 元までの部分 20% 1,410

4 25,000 元を超え 35,000 元までの部分 25% 2,660

5 35,000 元を超え 55,000 元までの部分 30% 4,410

6 55,000 元を超え 80,000 元までの部分 35% 7,160

7 80,000 元を超える部分 45% 15,160

(2) 居住者個人

① 源泉徴収税額(予定控除予定納付)

住所のない居住者個人と住所のある居住者個人が、賃金給与所得のみを取得した場合には、累

計予定控除法に従って税額を控除します。

累計予定控除法による課税所得の計算と源泉税額の計算公式は下記のとおりです。

累計課税所得額=累計賃金給与収入額-累計免税収入-累計控除費用-累計特定控除-累計特

定付加控除-累計のその他の控除

累計賃金給与収入額は、賃金給与収入額の当月までの累計額を使用します。

累計控除費用は、月額 5,000 元×当月までの月数で計算します。

予定控除税額=(累計課税所得額×予定控除率-速算控除額)-累計減免税額-累計予定控除

済み税額

税務会計

38 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

予定控除率と速算控除額は、個人所得税予定控除率表一を適用します。

個人所得税予定控除率表一

(居住者個人の賃金・給与所得の予定控除予定納付に適用)

等級 累計予定控除予定納付課税所得額 予定控除率(%) 速算控除額

1 36,000 元を超えない部分 3 0

2 36,000 元を超え 144,000 元までの部分 10 2,520

3 144,000 元を超え 300,000 元までの部分 20 16,920

4 300,000 元を超え 420,000 元までの部分 25 31,920

5 420,000 元を超え 660,000 元までの部分 30 52,920

6 660,000 元を超え 960,000 元までの部分 35 85,920

7 960,000 元を超える部分 45 181,920

② 総合精算納付の税額計算

居住者個人が総合精算申告納付を必要とする場合には、次のように納付税額の計算を行います。

総合精算納付時には総合所得として年度賃金給与収入額、年度役務報酬収入額、年度原稿報酬収

入額、年度特許権使用料収入額の申告を行います。

居住者の総合精算納付税額の計算は次のとおりです。

年度総合所得納付税額=(年度賃金給与収入額+年度役務報酬収入額+年度原稿報酬収入額+

年度特許権使用料収入額-控除減額費用(年 6 万元)-特定控除-特定付加控除-法により確定

したその他の控除)×適用税率-速算控除額

総合精算納付時に適用される税率表は、個人所得税税率表一(総合所得適用)が適用されます。

個人所得税税率表一(総合所得適用)

等級 全年課税所得額 税率(%) 速算控除額

1 36,000 元を超えない部分 3 0

2 36,000 元を超え 144,000 元までの部分 10 2,520

3 144,000 元を超え 300,000 元までの部分 20 16,920

4 300,000 元を超え 420,000 元までの部分 25 31,920

5 420,000 元を超え 660,000 元までの部分 30 52,920

6 660,000 元を超え 960,000 元までの部分 35 85,920

7 960,000 元を超える部分 45 181,920

税務会計

39 MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

近藤 義雄 近藤公認会計士事務所 所長 公認会計士

早稲田大学大学院商学研究科の修士課程を卒業後、監査法人に勤務して公認会計士として登

録、上場会社等の監査業務に 23 年ほど従事した。1986 年から 2 年ほど北京の国際会計事務

所に日本人初の駐在員として勤務し、日系企業に幅広いコンサルティング業務を提供。帰国

後に「中国投資の実務」(東洋経済新報社 1990 年)を出版し、現在まで中国の投資、会計、

税務分野の専門書を 25 冊ほど出版。2001 年に近藤公認会計士事務所を開設して中国専門の

コンサルティング業務を提供している。

MIZUHO CHINA MONTHLY 2019年5月号

【ご注意】 1. 法律上、会計上の助言:本誌記載の情報は、法律上、会計上、税務上の助言を含むものではありません。法律上、会計上、税務

上の助言を必要とされる場合は、それぞれの専門家にご相談ください。 2. 秘密保持:本誌記載の情報の貴社への開示は貴社の守秘義務を前提とするものです。当該情報については貴社内部の利用に限定

され、その内容の第三者への開示は禁止されています。 3. 著作権:本誌記載の情報の著作権は原則として弊行に帰属します。いかなる目的であれ本資料の一部または全部について無断

で、いかなる方法においても複写、複製、引用、転載、翻訳、貸与等を行うことを禁止します。 4. 免責:

本誌記載の情報は、弊行が信頼できると考える各方面から取得しておりますが、その内容の正確性、信頼性、完全性を保証する

ものではありません。弊行は当該情報に起因して発生した損害については、その内容如何にかかわらずいっさい責任を負いませ

ん。 5.本誌は金融資産の売買に関する助言、勧誘、推奨を行うものではありません。

◎ 上海本店 ● 上海自貿試験区出張所 ● 青島支店上海市浦東新区世紀大道100号 上海市浦東新区基隆路55号 山東省青島市市南区香港中路59号

上海環球金融中心 上海国際信貿ビル7階 青島国際金融中心44階

21階(業務窓口)、23階(来賓受付) Tel:(86-21)38558888 Tel:(86-532)80970001

Tel:(86-21)38558888

○ 東京本店 中国営業推進部 ○ 香港支店 ○ 高雄支店東京都千代田区大手町1-5-5 尖沙咀梳士巴利道18号K11Atelier12楼 高雄市中正三路2号国泰中正大楼12楼

Tel:(03)5220-8734 Tel:(852)23065672 Tel:(886-7)2368768

Fax:(03)3215-7025

○ 台北支店

■ 南京駐在員事務所 台北市信義区忠考東路五段68号 国泰

江蘇省南京市広州路188号 置地広場8-9階

蘇寧環球套房飯店2220室 Tel:(886-2)87263000

Tel:(86-25)83329379

○ 台中支店■ 厦門駐在員事務所 台中市府会園道169号敬業楽群大楼

福建省厦門市思明区厦禾路189号 8階

銀行中心2102室 Tel:(886-4)23746300

Tel:(86-592)2395571

無錫科技創業園B区8階

Tel:(86-510)85223939

広東省深圳市福田区金田路皇崗商務中心1号楼30楼

● 深圳支店

みずほ銀行

Tel:(86-755)82829000

債券関連(ABSを含む)(ex.1209)

Tel:(86-22)66225588

● 天津支店 天津市和平区赤峰道136号

天津国際金融中心大厦11階

● 無錫支店 江蘇省無錫市新区長江路16号

虹橋新地中心 A棟6階(業務窓口)、

シンジケーション関連(ex.1255)

中国資本市場部

● 上海虹橋出張所上海市閔行区申濱南路1226号

紅梅小区81号ビル古耕国際商務大厦22階 旺墩路188号建屋大厦17階 CMS関連(ex.1230)

Tel:(86-411)87935670 Tel:(86-512)67336888 外為関連(ex.1277)

中国トランザクション営業部 Tel:(86-411)83602543 Tel:(86-27)83425000

Tel:(86-21)38558888● 大連経済技術開発区出張所 ● 蘇州支店 人民元国際化関連(ex.1277)遼寧省大連市大連経済技術開発区 江蘇省蘇州市蘇州工業園区

トレードファイナンス関連(ex.1273)

● 大連支店 ● 武漢支店 中国アドバイザリー部遼寧省大連市西崗区中山路147号 湖北省武漢市漢口解放大道634号

Tel:(86-21)38558888(ex.1167)森茂大厦23階、24階-A 新世界中心A座5階

環球金融中心 西楼8階 華夏路8号合景国際金融広場25階 中国営業第三部・第四部

Tel:(86-10)65251888 Tel:(86-20)38150888Tel:(86-21)38558888(ex.1857)

みずほ銀行の中国ビジネスネットワーク

みずほ銀行(中国)有限公司

中国営業第一部・第二部 ● 北京支店 ● 広州支店 Tel:(86-21)38558888(ex.2002) 北京市朝陽区東三環中路1号 広東省広州市天河区珠江新城

Tel:(86-551)63800690

● 常熟出張所江蘇省常熟高新技術産業開発区東南大道33号科創大厦701-704室

Tel:(86-512)67336888

C棟6階(郵便室)

Tel:(86-21)34118688

● 昆山出張所江蘇省昆山市昆山開発区春旭路258号

東安大厦18階D、E室

Tel:(86-512)67336888

● 合肥支店安徽省合肥市包河区馬鞍山路130号

万達広場7号写字楼19階

中国金融法人営業部

Tel:(86-21)38558888

![[Ydm china] 지피지기 백전백승 중국마케팅 monthly july](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5a650e897f8b9a0d7f8b4a49/ydm-china-monthly-july.jpg)