12 千葉県12.千葉県(2016年版) 12-1 千葉市中央区 千葉市花見川区 千葉市稲毛区 千葉市若葉区 千葉市緑区 千葉市美浜区 市川市 船橋市

記紀・万葉が伝えてきたこと記紀・万葉が伝えてきたこと...

Transcript of 記紀・万葉が伝えてきたこと記紀・万葉が伝えてきたこと...

-

記紀・万葉が伝えてきたこと

参加者募集※イベントの詳細、

聴講券のお申込方法は

裏面をご覧ください。

※要事前申し込み。

入場無料

登壇者 : 倉本 一宏 氏(国際日本文化研究センター・総合研究大学院大学教授)「蘇我氏と聖徳太子」第1部 基調講演

モデレーター : 倉本 一宏 氏 (国際日本文化研究センター・総合研究大学院大学教授) 岡島 永昌 氏 (王寺町地域交流課文化資源活用係係長・文化財学芸員)

「記紀・万葉から聖徳太子へ」第2部 トークセッション

王寺町地域交流センター リーベル王寺東館5階リーベルホール

<総合司会> 金谷 俊一郎 氏 (歴史コメンテーター・教育ジャーナリスト・東進ハイスクール日本史科講師)

<講師> 工藤 隆 氏

聖徳太子講演会 第4弾

大嘗祭(オンライン配信)講演会 第3弾

※抽選で20名様のみ

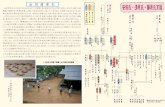

王寺駅▶西安寺跡▶達磨寺▶片岡王寺跡▶王寺駅コース

エクスカーション

解説 : 岡島 永昌 氏 解説 : 岡島 永昌 氏 20名様限定達磨寺を訪れる 参加者限定

イベント

定員130名様

11月26日 木2020年 より配信予定

集連続

2012~2020

なら記紀・万葉

大講演会成

「源流から見た大嘗祭」第1部

「天武・持統政権と伊勢神宮・大嘗祭」第2部

12月19日 土2020年 ■開場12時30分■開演13時30分/終演16時(予定)〒636-0003 奈良県北葛城郡王寺町久度2丁目2番1-501

URL : http://kikimanyo.info/online/

○アクセス : 近鉄王寺駅・新王寺駅、JR王寺駅から徒歩すぐ

(王寺町地域交流課文化資源活用係係長・ 文化財学芸員)

-

◯お申し込みはお1人様1講演1通限り有効です。FAX、インターネットとも重複してお申し込みの場合、いずれか1通を有効とさせていただきます。◯当選結果は実施の10日程度前までに郵送します。◯ご応募いただいた際の個人情報は当落結果の発送以外には使用しません。

お問い合わせ

FAX・インターネットから必要事項を明記の上、ご応募ください。当選発表は「入場用はがき」をもって代えさせていただきます。

「なら記紀・万葉集大成連続講演会」事務局(株式会社小学館集英社プロダクション内)TEL:03-3515-6794(平日10時~17時)/FAX:03-3515-6799

応募方法

12/3■木「聖徳太子」締切

FAX:03-3515-6799(株式会社小学館集英社プロダクション)へお送りください

第4回講演会のweb申込はこちらから代表者氏名(フリガナ)

参加人数(講演会、エクスカーションとも2名まで) 人

同行者のお名前

ご住所

電話番号(あればFAX番号も)

FAX申込記入欄

参加 不参加エクスカーション(どちらかに を入れてください)

感染予防対策について必ずお読みください ◯当日は感染防止対策を行い開催いたします。なお、新型コロナウイルス感染症の情勢によっては、内容変更や延期、中止の可能性もあります。最新情報はホームページで

ご確認ください。◯発熱(37.5度)や咳症状など体調に不安のある方はご来場をご遠慮ください。またご来場の際は、必ずマスクを着用してください。◯新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、ご来場のお客様の情報を保健所等の公的機関に提供することがあります。あらかじめご了承ください。

集大成連続講演会集大成連続講演会記紀・万葉が伝えてきたこと

※抽選で20名様限定※徒歩で巡るコース■集合 : 8時45分(王寺駅 南口) ■解散 : 11時30分(予定)

解説 : 岡島永昌氏 氏 (王寺町地域交流課文化資源 活用係 係長 ・文化財学芸員)解説 : 岡島永昌氏 氏 (王寺町地域交流課文化資源 活用係 係長 ・文化財学芸員)王寺駅 ▶ 西安寺跡 ▶ 達磨寺 ▶ 片岡王寺跡 ▶ 王寺駅[現地解散]コース

エクスカーション 20名様限定

土12月19日2020年 ■開場12時30分 ■開演13時30分/終演16時(予定)■王寺町地域交流センターリーベル王寺東館5階リーベルホール

達磨寺を訪れる※徒歩移動(3.5キロ程度)です。歩きやすい靴と服装でお越しください。※雨天決行/荒天中止となります。ご了承ください。※コースは止むを得ず変更になる場合がございます。※昼食のご用意はございません。また、会場内に昼食をとるスペースはございません。

聖徳太子講演会 第4弾

大嘗祭(オンライン配信)講演会 第3弾

2012~2020なら記紀・万葉2012~2020なら記紀・万葉

(王寺町地域交流課文化資源活用係 係長・文化財学芸員)岡島 永昌 氏おか じま えい しょう

1974年奈良県生まれ。天理大学文学部歴史文化学科歴史学専攻卒、大阪市立大学大学院文学研究科日本史学専攻前期博士課程修了。2000年刊行の『新訂王寺町史』の編纂に事務局として関わり、以来、王寺町の歴史文化を調査研究する。主な著書に『やさしく読める王寺町の歴史』(王寺町、2015年)、主な論文に「民家壁板による大和魚梁船の船体復元」(『研究紀要』第21集、由良大和古代文化研究協会、2017年)、「西安寺からみた大和川の古代寺院―法隆寺若草伽藍同笵瓦の検討をつうじて―」(『聖徳』第244号、聖徳宗教学部、2020年)など。

(歴史コメンテーター・教育ジャーナリスト・東進ハイスクール日本史科講師)金谷 俊一郎 氏かな や しゅん いち ろう

京都府出身。歴史コメンテーターとして、誰にでもわかりやすく日本の歴史・文化や地域の魅力を伝える活動を行っており、全国での講演会や、テレビ・ラジオに多数出演。25年以上、東進ハイスクールの日本史科トップ講師も務める。著書は学習参考書から一般書まで多数あり、『学習まんが少年少女日本の歴史』(小学館)の最新刊の解説も担当している。主なテレビ出演は、「世界一受けたい授業」(日本テレビ)、「Qさま!!」「裸の少年」(テレビ朝日)、「クギズケ!」(読売テレビ)。

総合司会 : 金谷 俊一郎 氏基調講演/トークセッション 演者

2020年は、日本で初めての勅撰正史である『日本書紀』が完成されて1300年を迎える記念イヤーです。また、平城京遷都をはじめ古代の歴史に大いなる足跡を残した藤原不比等の没後1300年とも重なります。奈良県では2012年より推進してきた、なら記紀・万葉プロジェクトの集大成として、藤原不比等や日本書紀をテーマとする連続講演会を開催いたします。 1300年前に作られた記紀・万葉が連綿と伝えてきたことに想いを馳せてみませんか。

(国際日本文化研究センター・総合研究大学院大学教授)倉本 一宏 氏くら もと かず ひろ

1958年三重県津市生まれ。東京大学大学院人文科学研究科国史学専門課程博士課程修了。現在、国際日本文化研究センター(日文研)教授。博士(文学、東京大学)。主要著書:『一条天皇』『壬申の乱』(以上、吉川弘文館)、『藤原道長の日常生活』『戦争の日本古代史』『内戦の日本古代史』(以上、講談社現代新書)、『蘇我氏』『藤原氏』『公家源氏』(以上、中公新書)、『はじめての日本古代史』(ちくまプリマー新書)など。

1942年栃木県生まれ。東京大学経済学部卒業、 68 年早稲田大学大学院文学研究科修士課程修了、 78年同博士課程単位取得退学。大東文化大学文学部日本文学科講師・助教授・教授を経て、現在同大名誉教授。専攻、日本古代文学 。1995.4 1996.3中国雲南省雲南民族学院・雲南省民族研究所客員研究員 。著書 に 『 大嘗祭の始原 』 (三一書房、1990年)、 『 古事記の生成 』 (笠間書院、1996年)、 『 古事記の起源 』 (中央公論新社、2006年)、『 大嘗祭 』 (中央公論新社、2017年)ほか。

(日本文学・演劇研究者、大東文化大学名誉教授)く どう たかし

工藤 隆 氏

「飛鳥・藤原」を世界遺産に! 「飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群」の世界遺産登録を目指しています。

木11月26日2020年 より配信予定