Quaderni di storia locale - storiedijeri.altervista.org vol1.pdf · Forse perché la mia vita nata...

Transcript of Quaderni di storia locale - storiedijeri.altervista.org vol1.pdf · Forse perché la mia vita nata...

Quadernidi storia locale

volume I

2006

Comune di Bogliasco Comune di SoriComune di Pieve Ligure

Provincia di Genova

Assessorato alla Cultura

Come uno scrigno di preziose storie

Come uno scrigno di preziose storie si apre questo piccolo magrande volume…

Storie di luoghi, di persone, di cose, di monumenti. La vita di trecittadine e del territorio del Golfo Paradiso si ricompone in un armo-nico mosaico, che cerca le sue tessere nel passato e le fa rivivere nelpresente.

Perché noi siamo fatti di memorie e la nostra stessa vita ne è tra-sparente vetrina. Ma le memorie vanno nutrite da piccoli fuochi diricerca condotta con passione e voglia di trasmettere agli altri quellacosa grande che è il frutto dello studio e quell'altra cosa grande cheè l'esperienza e che diventa quello che si sa. Come i nonni che rac-contano storie. Come un anziano che regala un oggetto che gli è caroa un bambino. Come un giovane che racconta a un altro giovane leesperienze già fatte perché gli siano utili.

Questo è lo spirito con cui i nostri ricercatori hanno esplorato laloro terra. Con voglia di lasciare una traccia dietro di sé perché altripossano conoscere quanto sia stato denso ma anche doloroso il per-corso che ci ha condotti al presente. Un presente che ci mostra lebelle cittadine del Golfo Paradiso nella loro luminosa e solare sceno-grafia ma che non può dimenticare ombre e dolore di un passatoanche recente. Basti pensare ai bombardamenti sistematici sulla lineaferroviaria per distruggere i ponti nella seconda guerra mondiale.Storie che ci raccontavano i nonni che le avevano vissute.

Storie che si ritrovano nel primo dei testi del libro che ho davantia me in bozza di stampa. Mi soffermo un po' di più su questo perchémi pare una chiave di volta per quello che segue. Forse perché la miavita nata dopo la guerra si è nutrita di quelle storie che mi hanno datoguide per il futuro.

Così il primo e gli altri testi mi hanno colpito proprio perché mipareva di essere ancora nel magico momento di comunicazione connonni e zii anziani, che avevano percorso a piedi quelle stesse stradee quella ferrovia (che ora più banalmente portano me ed altri geno-vesi al lavoro o al mare o al gelato serale). E' quella stessa bellissimacosta che vedo ora e che era oggetto di racconto e di storie di guerrache io coloravo sempre di scuro. L'immagine di un ponte che non esi-steva più e della ferrovia interrotta e del cercare spesso le case a tasto-

ni. Ma poi ricompariva il sole. E questo dovrebbe ricordarci quantoinutilmente crudeli siano le guerre…

E, con il sole, ecco riapparire nel libro l'attività umana, volta nonalla distruzione ma al benessere, ed ecco le donazioni dei capitani ele rotte dei bastimenti pievesi a ricordarci quanto la marineria siastata significativa per quelle popolazioni.

Non solo per Pieve quindi. Segue di conseguenza una riflessionedi come, al di là degli ovvi campanilismi, una stessa storia e una stes-sa identità uniscano i bei paesi del Golfo Paradiso. Perché stesse radi-ci e stessi valori li uniscono. E stessi sacrifici dalla guerra all'emigra-zione.

Dalla fatica della terra a quella del viaggio per mare. Ed eccosostituirsi alle immagini di ponti distrutti quelle dei bei bastimentiche portavano spezie, tè, sale, tessuti e tappeti e ceramiche e merciche sapevano di oriente. E i pericoli corsi e le donazioni alla lorobella chiesa per "grazia ricevuta". E quei lunghi viaggi e tanta lonta-nanza ed il pensiero della luminosa ed amata terra lasciata alle spal-le. E una pregevole scultura e un contratto ci fanno tornare ancoraindietro ed ecco apparire l'immagine di una Madonna del Rosario diquelle che ornano le nostre chiese della Riviera. Simboli di una fedeche si racconta con uno sguardo al passato (la statua ricalca tipologiesettecentesche) e che ci ha lasciato preziose tracce nel futuro. E poiecco la lapide dedicata allo sfortunato ed eroico Nazario Sauro e lasua storia che ci riporta ancora a uno scenario di guerra e a messag-gi ufficiali di occasione… che sono da sempre scritti "nella linguache non c'è".

Ma poi ecco ancora il lavoro e la storia dell'ultimo frantoio diSessarego e microstorie che ridanno i nomi in lingua genovese aglioggetti e ci ricordano quanto l'olio sia stato pianta sacra della nostraterra, anch'essa scheggia di Mediterraneo, e di come queste cittadinecome altre della nostra costa abbiano creato una civiltà che sapeva dimare e di terra. Di viaggi lontani e di cura dell'orto e della fascia vici-na. E poi ecco i Canterini di Sessarego e l'importanza della cultura edell'approccio alla musica e della coralità del vivere la cultura musi-cale… Ma mi fermo qui. Che i titoli finali mantengano il loro miste-ro!

Devo però concludere ringraziando tutti quelli che, a diverso tito-lo, hanno fatto sì che questo volume potesse vedere la luce. Li ringra-

zio perché hanno saputo raccontare non solo la storia di Bogliasco,Pieve e Sori ma la nostra storia. La storia di tutti quelli che continua-no a lasciarsi trascinare dall'entusiasmo della ricerca e che credonoche la cultura sia alla base della nostra vita.

Maria Cristina CastellaniAssessore alla CulturaProvincia di Genova

Credo che ogni stagione del tempo abbia pagine da raccontare,perché ognuno di noi interiorizzi la consapevolezza dell'evolversi deltempo stesso e della realtà che sta vivendo, sempre diversa da quellavissuta dai propri cari anche in un passato recente come quello deglianni '30 e '40.

E, a mio avviso, il grandissimo merito degli amici del CentroStudi "Storie di Jeri" è proprio quello di aver portato alla conoscenzadel lettore di come la storia di ogni tempo sia fatta sempre dagliuomini, dalle loro abitudini del momento, dal loro sapersi aggregarein forme sempre diverse e comunque considerate ideali nella lorosemplicità dagli attori dell'epoca, quasi a farci comprendere e ricor-dare come lo status considerato ottimale dei nostri giorni sia destina-to irreversibilmente ad evolversi in altre future forme inimmaginabi-li dalle nostre menti.

Quindi grazie davvero, per aver riportato alla luce racconti,momenti e emozioni da noi, e da me in particolare, vissute esclusiva-mente attraverso gli occhi dei nostri nonni e per averci appassionatoin questo viaggio alla scoperta di ricordi e tradizioni appartenenti adun passato solo recente.

Luca PastorinoSindaco di Bogliasco

La lettura del primo volume di "quaderni di storia locale" mi haportato a ricordare due precedenti opere che hanno raccolto la storiadel nostro paese. Mi riferisco a "Pieve su Pieve giù" pubblicato nel1999 ed "Antologia pievese" del 2003. Questo volume costituiscel'applicazione, in ambito più ampio, di un approccio metodologicogià collaudato e senz'altro adeguato alle nostre realtà. Appare eviden-te che le storie di Bogliasco, Pieve e Sori spesso si intrecciano e sicu-ramente sono accomunate da radici culturali, sociali ed economichedel tutto comparabili. Il Centro Studi Storie di Jeri ha saputo creareun accattivante raccolta, che unisce episodi e documenti significatividi momenti storici e di usi e costumi rilevati nella vita delle nostrecomunità.

La sapiente ricerca documentale è integrata dall'ottimo repertoriofotografico che aiuta il lettore a ripercorrere la storia dei luoghi edelle tradizioni in maniera semplice ed immediata. Leggendo i primicapitoli, mi sono ritrovato bambino ad ascoltare i racconti dei mieigenitori e dei miei nonni: ricordo che la guerra mi sembrava assurdaed irreale, come era stato possibile tanto orrore? E poi, il nonno cheda ragazzino aveva cominciato a navigare per mari lontani. Viaggiche lo portarono distante da casa per mesi e mesi. E' piacevole capi-re che, grazie a questa opera, riaffiorano nella mia memoria episodiremoti. Proseguendo la lettura, cresce in me la convinzione di quan-to sia preziosa, per le nostre comunità, l'appassionata ricerca condot-ta dagli autori. L'amore per la storia, infatti, ci consente di raccoglie-re testimonianze che, col passare del tempo, diventano sempre piùdifficili da trovare e da far emergere. La polvere si accumula nei vec-chi archivi delle parrocchie e nelle soffitte delle case, il trascorreredegli anni riduce inesorabilmente la profondità del "raccontato".

Un caloroso ringraziamento agli autori che, con la loro passione econ l'ottimo lavoro, mantengono viva la conoscenza delle tradizioni,dei personaggi e del patrimonio storico-culturale del nostro territorio,preservando così preziose testimonianze per noi, per i nostri figli eper le generazioni che verranno.

Mi piace paragonare la nostra storia ad un tesoro che noi tuttiabbiamo il dovere di custodire e condividere con chi desidera apprez-zarne il valore.

Grazie Adolfo Olcese

Sindaco Vicario di Pieve Ligure

Indice

- 1 -

Oscure pagine di storia di paese

Alessandro Siena.....................................................................44

I canterini di Sessarego

Luca Sessarego........................................................................39

Agostino Vignolo e La Madonna del Rosario della parrocchiale

di San Michele arcangelo di Pieve Ligure.

Silvia Frattini...........................................................................19

Una lapide di ottanta anni fa a Bogliasco

Pierluigi Gardella...................................................................25

Le donazioni dei capitani e le rotte dei bastimenti pievesi nei 'libri

mastri' della parrocchia di San Michele di Pieve di Sori

Marina De Franceschini........................................................12

L’ultimo frantoio di Sessarego

Valentina Penco.......................................................................31

Bogliasco nella II Guerra Mondiale: la distruzione del ponte fer-

roviario

Giorgio Casanova....................................................................5

Introduzione

...................................................................................................3

Progetto di ampliamento della chiesa di S. Bernardo

Pierino Bonifazio e Nora Marchese.......................................53

‘a carapin-na

Francesco Antola e Luigi Re..................................................58

Prescinseua

Francesco Antola ....................................................................67

Immagini di Jeri (Pieve Ligure)

a cura di Luigi Re....................................................................75

introduzione

- 3 -

Dai primi mesi del 2004, sulla scia del lavoro realizzato con lepubblicazioni "Pieve su, Pieve giù", "Antologia pievese" e"Sessarego, storia di un borgo e di una chiesa", un gruppo di ricerca-tori di Bogliasco, Pieve Ligure e Sori, ha continuato l'attività di ricer-ca e di studio sulla storia, l'arte e le tradizioni dei nostri paesi.Attualmente essi stanno preparando, grazie alla collaborazione delleParrocchie di San Bernardo e di San Michele di Pieve Ligure, unastoria della frazione di Poggio Favaro, mentre collateralmente sonoin corso altre iniziative, come il riordino degli Archivi Parrocchiali diCapreno e di Pieve Ligure, una costante ricerca di antiche e ineditefotografie e la realizzazione di questi Quaderni che ci auguriamo pos-sano essere un regolare appuntamento annuale.

Nel 2006 è stato ufficialmente costituito il "Centro Studi Storie diJeri" con lo scopo, appunto, di studiare ed approfondire la storia, letradizioni e la cultura in genere dei tre paesi del Golfo ParadisoBogliasco, Pieve Ligure e Sori.

Parlando di questi tre centri rivieraschi è facile ricondurli ad unacomune radice culturale, sia per il fatto che in passato in due occasio-ni sono stati aggregati tra loro (l'antica Pieve di Sori, e la più recenteBogliasco-Pieve) sia per i legami umani, i vincoli di parentele, lemigrazioni locali. Tanti sono i Bogliaschini con radici familiari aPieve o a Sori, come pure troviamo a Sori "radici" di Pieve e a Pieve"radici" di Bogliasco. Il tipo di economia sul quale in passato si reg-gevano, prevalentemente contadina, era comune ai tre territori, men-tre comune è stato dalla fine del Settecento e per buona partedell'Ottocento, il diffondersi della marineria tra queste popolazioni.

Popolazioni che hanno vissuto anche in maniera simile il fenome-no dell'emigrazione nelle Americhe della prima metà del Novecento,e che più recentemente hanno vissuto la tragedia della guerra con glistessi problemi e gli stessi drammi.

Certamente è esistito, e forse ancora un poco esiste, il campanili-

- 4 -

smo, ma, salvo pochi casi limite, non sfociò mai in violenze, ed èsempre rimasto un simpatico "sfottimento" tra gli abitanti, magari trai tifosi della pallanuoto.

Questo primo numero dei nostri quaderni prende in esame picco-le e grandi storie di questi paesi, per la maggior parte ricavate dadocumenti inediti degli Archivi storici locali.

Siamo grati all'Assessore alla cultura della Provincia di Genova,Maria Cristina Castellani, al Sindaco di Bogliasco, Luca Pastorino, alSindaco Vicario di Pieve Ligure Adolfo Davide Olcese, e al Sindacodi Sori Luigi Castagnola, che hanno dimostrato grande sensibilità neiconfronti del nostro Centro Studi, collaborando ai costi di stampadella presente pubblicazione ed offrendo comunque il loro importan-te supporto istituzionale.

Un doveroso ringraziamento va fatto anche al Consiglio Direttivodella Confraternita di S. Chiara di Bogliasco che ci ospita nei suoilocali nei nostri incontri settimanali.

Novembre 2006

Centro Studi "Storie di Jeri"Il Presidente

Pier Luigi Gardella

Bogliasco nella II Guerra Mondiale: la distruzione del ponte

ferroviario

Giorgio Casanova

Era lunedì 5 marzo 1945, alle 3 del pomeriggio, mancavano 40giorni alla fine del terribile conflitto. Una forte esplosione scosse ciòche restava di intero a Bogliasco, quando il polverone si diradò ilponte ferroviario non esisteva più: un cumulo di macerie comprese lecase poste sotto di esso e quelle nelle immediate vicinanze: non si eratrattato dell'ennesima incursione aerea compiuta dagli anglo-ameri-cani, a distruggere definitivamente il ponte (già seriamente danneg-giato) erano stati i tedeschi, nel disperato quanto inutile tentativo dirallentare l'avanzata degli alleati versi il Nord-Italia.

Il calvario di Bogliasco, a causa del viadotto ferroviario, duravada almeno due anni cioè dall'inizio dei massicci bombardamentianglo-americani sulle vie di comunicazione dell'Italia settentrionale,in previsione dell'offensiva. Già dal marzo del 1943, una legge comu-nale e provinciale prevedeva lo sgombero delle case vicino ai viadot-ti stradali e ferroviari, il Prefetto di Genova decretò fosse obbligato-rio “ai proprietari ed inquilini delle case site in prossimità dei viadot-ti ferroviari o carrozzabili dei comuni di Bogliasco -Pieve, Sori eRecco di sgomberare dalle proprie abitazioni entro il termine chesarà stabilito dal podestà. Per il collocamento degli sfollandi i pode-stà dei comuni predetti sono autorizzati a far occupare tutti i localidi abitazione esistenti nel Comune”1. Il podestà di Bogliasco nonperse tempo, il 13 novembre ordinò che “i proprietari ed inquilinidelle case site in prossimità del viadotto ferroviario e di quelli car-rozzabili, sgombrassero dalle proprie abitazioni entro oggi”2.

Si trattava di 1200 persone la cui nuova sistemazione si presenta-va problematica per la scarsità di locali disponibili.

A complicare ulteriormente la faccenda ci pensarono i comandigermanici che avevano preso possesso di numerosi stabili, sfrattan-1 Archivio di Stato di Genova, d'ora in poi ASG., Repubblica sociale 28, dal capo della provincia

Bigoni ai podestà di Bogliasco, Sori e Recco, Genova 11 novembre 1943.2 ASG., Repubblica sociale 28, dal commissario prefettizio di Bogliasco 19 novembre 1943. In realtà

l'ordine di sgombero avvenne dopo il primo bombardamento di Recco del 10 novembre: F. Alberico,Recco 1940-1945, autoritratto di una città in guerra, Micro'Arts, Recco 2001, p. 39.

- 5 -

done senza tanti complimenti gli inquilini. Questi avevano dovutopoi essere risistemati dal comune accentuando ulteriormente la crisidegli alloggi. Non mancavano le tensioni tra le autorità e parte dipopolazione, come nel dicembre del '43 “nel pomeriggio del 22 cor-rente 350 operai, inquadrati nell'organizzazione Todt ed addetti ailavori di fortificazione nei comuni di Bogliasco e di Sori, hannoabbandonato il lavoro in segno di protesta per la diminuzione delsalario e per la mancata corresponsione del premio natalizio”3 glioperai ripresero il lavoro il giorno 27, non si erano verificati inciden-ti.

Nel maggio del 1944 il comando del presidio germanico diGenova dispose un nuovo sgombero di case e negozi in alcune zonedi Bogliasco-Pieve, Sori, Recco e Camogli procurando ai loro pro-prietari altre abitazioni o nei detti comuni o fuori di essi questo “per-ché qualora esigenze di ordine militare lo richiedano potrà essereordinato lo sgombro effettivo entro poche ore senza la possibilità dimettere in salvo se non quello che può essere portato a mano”4 i tede-schi infatti erano preoccupati per l'avanzata degli alleati in Italia cen-trale, temendo un possibile sbarco anche in Liguria. Il commissarioCalvi, da Bogliasco, assicurò al prefetto la pronta esecuzione degliordini tedeschi; in via Aurelia a Bogliasco furono sgomberate le casedei numeri civici 20, 22, 24, 26, 26a, 26b, 26c, 26e, 26d, 26g, 28, 30,32, 33, 34, 36, 39, 54 per un totale di 135 persone. In Via Etiopiafurono sgombrate le case con numero civico 44, 46, 48, 50, 52, perun totale di 65 persone5.

I bombardamenti del 1944Dal luglio a dicembre 1944 Bogliasco subì 5 bombardamenti

aerei di cui quello rovinoso del 17 luglio. Il primo fu il 7 luglio l'al-larme durò un'ora e trenta, vennero sganciate a Bogliasco centro trebombe da Kg 500, due case furono danneggiate.

Tre giorni dopo scattò nuovamente l'allarme che durò circa due

3 ASG., Repubblica sociale 29, dalla Questura al Prefetto di Genova 29 dicembre 1943.4 ASG., Repubblica sociale 27, dal capo provincia ai commissari prefettizi di Bogliasco-Pieve-Sori-Recco e Camogli, Genova 10 maggio 1944.5 ASG., Repubblica sociale 27, dal comando tedesco di Genova al Prefetto di Genova, 7 maggio

1944.

- 6 -

ore, non si sa il numero delle bombe sganciate6.Il giorno 17 avvenne l'incursione più distruttiva per Bogliasco, ne

fu mandato un promemoria al capo della provincia “l'attacco aereo èstato effettuato in due ondate di cui una alle ore 11,30 e l'altra alle11,50. Non è stato possibile dare l'allarme con la sirena per man-canza di energia elettrica a causa dell'interruzione dei conduttori perprecedente incursione. Sono state lanciate circa 20 bombe dal pesodi circa 500 Kg e ciò si rileva dai crateri risultati dagli scoppi alcu-ni dei quali hanno il diametro di circa 20 mt. ed una profondità di 7-

8 mt.E' stato colpito il ponte

ferroviario in due punti acirca 200 mt. di distanzauno dall'altro, sono crolla-te completamente duearcate con asportazionetotale della linea aerea ditrazione e dei binari percui il transito ferroviario èinterrotto.

E' stata colpita la stra-da nazionale, che è stataprontamente riattivatadalle squadre locali. Lastrada vecchia è stata col-pita in due punti con inter-ruzioni del traffico. Sonostati danneggiati 1) il cavotelefonico nazionale (incorso di riparazione) 2) laconduttura dell'acqua

potabile 3) le linee elettriche dell'illuminazione. Sono state distrutte6 case in Via Etiopia ed 1 casa in Via Marconi; Le case danneggia-te sono 20, bombe sono pure cadute nella parte alta del comune con

6 ASG., Repubblica sociale 28, relazione bombardamenti mese di luglio, 1944.7 ASG., Repubblica sociale 29, Dal T. Colonnello Guglielmino al capo provincia, Genova, 17 luglio

1944.

Fig. 1: Il vuoto lasciato dal ponte

- 7 -

distruzione di oliveti”7 il numero delle vittime era in corso di accer-tamento, erano arrivate a Bogliasco 3 squadre di vigili del fuoco, 2squadre dell'U.N.P.A. (Unione Nazionale Protezione Antiaerea) eun'autoambulanza della C.R.I.. A seguito dell'incursione venne amancare l'acqua ma a risolvere questo problema si poteva provvede-re con la compagnia antincendi speciale, per dare il segnale di allar-me con il suono delle campane. Venne quindi fatto stampare dalcomune il seguente manifesto:

8 1997, P. Schiaffino, Storia di Bogliasco, pp. 169-171, Bogliasco. I dati riportati sul libro sono iseguenti: civili deceduti 20, civili feriti 90, senzatetto o sinistrati 1078, case inabitabili 91, edifici diculto danneggiati 3.

17 luglio 1944 - XXIIincursione aerea nemica

sul capoluogo del comunedi Bogliasco-Pievecivili deceduti 19

civili feriti 74case distrutte 25

case inabitabili 83edifici di culto danneggiati 3

civili rimasti senza casa o sinistrati 1050

Ai “liberatori” anglosassonila gratitudine riconoscente

di questa popolazione

I dati sulle vittime e danni dell'incursione sono riportati anchenella storia di Bogliasco dello Schiaffino8 leggermente maggiorati,ma questo può dipendere da una valutazione successiva dei dannisubiti e quindi più precisa. In seguito allo scompiglio seguito al bom-bardamento il commissario prefettizio Calvi fece alcune ordinanzedirette a far riprendere le attività commerciali sia stabili che ambulan-ti. Stabilì inoltre che tutti gli uomini, dai 14 ai 60 anni, nel caso cheun'incursione nemica colpisse il territorio del comune, dovevano tro-varsi, non oltre un'ora dopo il termine dell'incursione, nella sedecomunale o nelle vicinanze, possibilmente muniti di picchi e pale acompleta disposizione delle autorità locali. Tutti gli automezzi di tra-

- 8 -

sporto animale e i quadrupedi esistenti nel comune e non precettatidall'autorità militare “nel più breve tempo possibile e comunque nonoltre un'ora dal termine di un'azione nemica dovranno incolonnarsinella galleria di via Aureliadal lato della stazione diBogliasco a totale disposi-zione delle autorità”9.

Dopo l'incursione del 17luglio Bogliasco subì altridue bombardamenti aerei,uno il 6 di agosto alle 6,55del mattino. Furono sgancia-te 4 bombe da 250 kg. con ildanneggiamento di 5 case eun ufficio pubblico, ci fu unmorto ed un ferito civile10.

L'ultimo, come augurio dibuon anno nuovo, il 31dicembre alle 4,15 con duebombe. Una colpì una casa,l'altra scoppiò in un prato,questa volta fortunatamentesenza vittime11.

La distruzione del ponte ferroviarioNel novembre del 1944 la popolazione di Bogliasco osservava

inquieta le mosse tedesche riguardanti la ferrovia, già la sera del 17il ponte ferroviario e quello stradale di Sori erano stati distrutti perordine del comando germanico di Nervi “il quale non contento delladistruzione operata dal nemico con le note incursioni, ha voluto farsaltare le arcate superstiti, non solo, ma anche le pile, a mezzo di

9 ASG., Repubblica sociale 29, dal comm. prefettizio E.C. Calvi al Prefetto di Genova, Bogliasco 20luglio 1944.10 ASG., Repubblica sociale 28, rapporto sui bombardamenti, agosto 1944.11 ASG., Repubblica sociale 28, rapporto sui bombardamenti, dicembre 1944.12 ASG., Repubblica sociale 27, dal comm. prefettizio E.C. Calvi al Prefetto di Genova, Bogliasco

18 novembre 1944.

Fig. 2: Si comincia a ricostruire

- 9 -

mine apparecchiate con fornelli alla base di ogni pila”12. Circolavagià la voce che anche il ponte di Bogliasco dovesse fare la stessa fine.Prima di distruggere i ponti, i tedeschi avevano smontato ciò che gliserviva da Levante verso Genova. Già alla fine di settembre i solda-ti tedeschi del genio avevano iniziato “nel tratto di S. Ilario della fer-rovia Genova-Spezia la sbullonatura e rimozione dei binari”13. Ilmateriale era stato lasciato al momento ai margini della linea ma erachiaro che si sarebbe poi passato al trasferimento del materiale. Itedeschi caricavano i treni di macchinari e materiali prelevati dallefabbriche e li trasferivano il più vicino possibile al territorio tedesco.In novembre, ogni giorno, partivano 4 treni che rimanevano poi alnord mentre si continuava a smontare binari, linea elettrica ed adistruggere i ponti come quello sull'Entella tra Chiavari e Lavagna.14

Anche a Bogliasco i tedeschi avevano cominciato a smontarebinari e pali della linea elettrica. Il commissario Calvi scriveva preoc-cupato che se il ponte di Sori “situato ad una certa distanza dall'abi-tato, ha potuto esser fatto saltare senza conseguenza per le case, ciònon potrà avvenire a Bogliasco dove il paese (capoluogo) è tuttosituato sotto il ponte ferroviario”. Non si capiva la ragione della suadistruzione dato che già i ponti di Recco e Sori erano stati distrutti.Ma i tedeschi proseguirono nei loro piani, minarono il ponte diBogliasco non solo nelle arcate ma anche nei piloni. Lunedì 5 marzo1945 il ponte venne fatto saltare, nonostante l'intervento del commis-sario Calvi per limitarne la distruzione alle sole arcate centrali rispar-miando quelle sovrastanti alle case di abitazione. “Lo scoppio è statodi una ampiezza tale che supera ogni immaginazione e gli effetti sonostati per il paese di gran lunga superiori al bombardamento del 17luglio. Il ponte è crollato per intero creando un enorme cumulo dimassi attraverso il torrente, ed in due punti la strada comunale fra-cassando case e l'impianto dell'acquedotto, già riparato dopo ilbombardamento del 17 luglio”15. Scrisse ancora più sconsolato

13 ASG., Repubblica sociale 27, dal comando provinciale della Guardia Nazionale Repubblicana alPrefetto di Genova, 28 settembre 1944.14 1995, F. Rebagliati - M. Siri, La guerra dei ponti, 50° Anniversario della Liberazione, p. 175, ArtiGrafiche Arzani, Pinerolo - Torino.15 ASG., Repubblica sociale 27, dal comm. prefettizio E.C. Calvi al Prefetto di Genova, Bogliasco 5

marzo 1945.

- 10 -

Calvi alla fine di marzo “Non posso persuadermi che il comandogermanico possa ordinare la distruzione dell'attrezzatura ferroviariasenza alcuna necessità di carattere militare, mentre sono propenso acredere che tali operazioni siano operate da comandi inferiori aiquali si siano affiancati anche speculatori nostrani (...) non vorreiche questi ordini, apparentemente del comando germanico, nascon-dessero altri fini politici o interessi di ditte interessate al recupero dimateriali d'accordo con qualche sottoufficiale tedesco troppo inte-ressato. Il traffico della vendita delle traverse di legno avvenuto inBogliasco mi ha convinto che qualche cosa del genere purtroppo esi-ste”16. Venticinque giorni dopo terminò la guerra e cominciò la rico-struzione, molti avevano perso i beni e la vita, altri ci avevano gua-dagnato, così come accade spesso nella vita degli uomini, sia in paceche in guerra.

16 ASG., Repubblica sociale 27, dal comm. prefettizio E.C. Calvi al Prefetto di Genova, Bogliasco31 marzo 1945.

- 11 -

Le donazioni dei capitani e le rotte dei bastimenti pievesi nei

'libri mastri' della parrocchia di San Michele di Pieve di Sori

Marina De Franceschini

Durante le nostre ricerche d'archivio, abbiamo letto e trascrittoalcuni “libri mastri” della Chiesa Parrocchiale di S. Michele dellaPieve di Sori, nei quali venivano scrupolosamente annotate tutte leentrate ed uscite del bilancio della parrocchia. Le uscite riguardava-no spese correnti fra le più varie, per le candele, i mortaretti, il lavag-gio dei paramenti. Poi vi erano spese più onerose per lavori di costru-zione o di restauro, oppure per acquistare nuovi paramenti o oggettisacri per abbellire la chiesa.

Fra le entrate, oltre alle decime e alla vendita di olio, spiccavano idonativi della popolazione locale, che venivano riscossi in occasionedelle varie feste patronali. Altri introiti derivavano dall'affitto di ter-reni o di case, da lasciti testamentari, o da “limosine” di privati citta-dini, in genere indicati come “benestanti”.

I donativi più cospicui si devono però alla generosità di diversicomandanti o armatori di bastimenti o “navigli”. I “libri mastri” chefinora abbiamo letto documentano una sessantina di donazioni, effet-tuate in un periodo di tempo che va dal 1824 al 1873, circa mezzosecolo.

Le annotazioni fanno naturalmente il nome del donatore e talvol-ta citano la sua qualifica (capitano, comandante, armatore); indicanoil nome della nave e la sua tipologia (in termini piuttosto vaghi,“bastimento” o “naviglio”, raramente si parla di un tipo specifico dinave come ad esempio il brigantino). In qualche caso conosciamo l'i-tinerario del viaggio compiuto dalla nave e la meta raggiunta. Lerotte principali erano due: quella verso “il Levante” cioè la Grecia ela Turchia, che toccava importanti empori commerciali come i portidi Costantinopoli, di Salonicco e di Smirne. E poi la rotta versol'Inghilterra, che naturalmente passava da Gibilterra e Madera.

I nomi dei donatori che compaiono nei libri mastri sono in tuttosedici, ed appartenevano ad un gruppo ristretto di cinque o sei fami-glie che evidentemente dominavano e monopolizzavano l'attività delcommercio e del trasporto marittimo a Pieve, in qualità di armatori,oppure comandavano dei bastimenti appartenenti ad altri armatoridei paesi vicini.

- 12 -

I Benvenuto (Emanuele ed Ernesto), donarono parte degli utili deiviaggi del brigantino S. Giuseppe in un periodo compreso fra il 1859ed il 1862. Meta dei viaggi della loro nave era il Levante (cioè l'o-riente) e l'Inghilterra.

Poi viene nominata negli elenchi la famiglia Consigliere (Lorenzoe Pietro) le cui donazioni risalgono ad un periodo che va dal 1839fino al 1862. Loro era il brigantino Secondo Narciso, che battevasoprattutto le rotte d'Oriente fino a Costantinopoli. I proventi delprimo viaggio del Secondo Narciso vennero devoluti per intero allaparrocchia di S. Michele.

Solo una volta compare il nome del capitano Manuello Crovettodi Bogliasco, che versò alla chiesa 4 lire - evidentemente si trattavadi un dona-tivo perso-nale e nondei proventidi un viag-gio permare.

Il Cap.Giovann iD a p u e t ocomandavainvece ilbastimentoA m a b i l eCa te r ina ,che facevarotta versola Turchia o l'Inghilterra nel 1863 e 1864. Donò ben 125, 136 e 64lire, parte degli utili provenienti da tre diversi viaggi.

Il capitano Martin Fravega viaggiava fino in Inghilterra con il suobastimento Giobeterrino, e risultano a suo nome due donativi nel1838 e nel 1843, rispettivamente di 100 e 112 lire.

Particolarmente numerosi e generosi risultano esser stati gli espo-nenti della famiglia Fulle o Folle, i cui donativi sono attestati fra il1841 ed il 1871, con cifre che vanno da 34 a 160 lire. Più di un terzodelle offerte compare sotto il loro nome di Costantino Fulle (o Folle).

Fig. 1: Bombarda 'Concezione', modellino donato nel 1806 comeex-voto all'Oratorio di Pieve

- 13 -

Egli navigava con il brigantino Nostra Signora delle Grazie, o con ilMatotina (o Matutina). Ma nei libri mastri è nominato anche il basti-mento Azoff, che apparteneva agli armatori Antola di Sori e percor-reva le rotte verso l'Inghilterra.

Un altro membro di questa famiglia, Luigi Folle (o Fulle) naviga-va anch'eglicon ilN o s t r aS i g n o r ad e l l eG r a z i e ,oppure conil brigantinoF o r t u n a ;sappiamoche percor-reva le rottefino alDanubio eS m i r n e .A n g e l oFulle, sem-

pre con il Nostra Signora delle Grazie raggiungeva Salonicco, men-tre sulla stessa nave Fortunato Fulle navigava fino a Madera.

Infine i libri mastri fanno il nome della famiglia Stagno: Antonio,Domenico, Emanuele, Ermete e Mario, nominati nei libri per i lorodonativi effettuati in un periodo che va dal 1840 al 1870, con impor-ti che variano da 40 a 126 lire. Navigavano con il brigantino NostraSignora delle Grazie, con il Fortuna e con il Matotina. Evidentementele navi erano sempre le stesse, e vi si avvicendavano comandantiappartenenti a differenti famiglie pievesi.

Mediamente le donazioni erano di 40-50 lire, ma in diversicasi superarono le 100-200 lire per raggiungere il massimo storicodella generosa donazione di Giovanni Dapueto, di ben 1000 lire, chenel 1861 erano una somma non indifferente. In totale, nell'arco di cin-quant'anni, vennero donate alla chiesa di S. Michele ben 6948 lire,una cifra veramente notevole.

Fig. 2: Brigantino 'Nostra Signora delle Grazie' modellino dona-to dal Comandante Antonio Consigliere,all'Oratorio di Pieve

- 14 -

Per quanto riguarda i nomi delle navi che compaiono nei librimastri, va osservato che solo alcuni trovano riscontro negli elenchipubblicati da Gio Bono Ferrari nel suo bel libro Capitani eBastimenti di Liguria del xix secolo. Nel libro sono citate numerosenavi che portavano il nome di Nostra Signora delle Grazie, e sappia-mo che anche a Pieve ve n'era una, armata da Antonio Consigliere.Nei libri mastri parrocchiali, invece, il nome dei Consigliere è legatosolo al brigantino Secondo Narciso.

Esisteva ed è registrato anche il brigantino Azoff, i cui armatorierano i capitani Andrea e Francesco Antola di Sori. Il nome Azoffcompare accanto ai due donativi di Mario Stagno e di CostantinoFolle, entrambi risa-lenti al 1864.

Un pinco a nomeS. Giuseppe apparte-neva al capitanoConsigliere di Sori,ma nei libri mastri siparla invece di unbrigantino, con quel-lo stesso nome, lega-to al donativo diE m a n u e l eBenvenuto. Dovevatrattarsi quindi di duediversi bastimenti.

Gli altri nomi dinavi citati nei “librimastri”, AmabileCaterina, Secondo Narciso, Matotina e Fortuna, non compaionoinvece nel libro di Ferrari, quindi ci sono spazi per ulteriori ricerchestoriche su questo argomento.

Possiamo immaginare quali fossero le merci trasportate dai capi-tani pievesi nei loro viaggi da e per l'Oriente: spezie, tè, sale, tessutie tappeti, ceramiche, merci “esotiche”. A Pieve come a Sori e aBogliasco conosciamo quindi delle piccole dinastie di capitani e/o

Fig. 1: Particolare del modellino di Bombarda 'SantaTeresa' del Capitano Corsanego, il terzo conservatonell'Oratorio di Pieve

- 15 -

armatori, che per lunghi mesi abbandonavano le loro famiglie e siguadagnavano duramente la vita sul mare, affrontando i mille rischie pericoli della navigazione ottocentesca, prevalentemente a vela. Leloro generose donazioni alla chiesa di San Michele erano un modo diesprimere la loro gratitudine per essere tornati sani e salvi a casa darotte tanto lontane e pericolose.

A conferma dello stretto rapporto che intercorreva fra i coman-danti dei bastimenti pievesi e la loro Chiesa, nell'Oratorio di PieveLigure sono conservati tre bellissimi modellini di navi, curati neiminimi particolari: sono degli ex-voto dedicati da altrettanti capitanipievesi. Purtroppo i documenti dell'Oratorio, che pure ne annotano inomi, non dicono per quale scampato pericolo si rendesse grazie,anche se possiamo immaginare tempeste ed uragani.

La prima è il Brigantino Nostra Signora delle Grazie, del coman-dante Antonio Consigliere. E' citata diverse vole nell'elenco delledonazioni, nei quali risulta essere sotto il comdando di Costantinooppure di Luigi Folle. Antonio Consigliere doveva esserne l'armato-re. La seconda è una Bombarda di nome Concezione, comandata daFrancesco Consigliere e donata nel 1806, mentre la terza è un'altraBombarda chiamata Santa Teresa, al comando del capitanoCorsanego. I nomi di questi due bastimenti e dei loro proprietari noncompaiono negli elenchi dei donativi, ma va osservato che non sem-pre viene citato il nome dell'imbarcazione e che il nome del coman-dante può essere diverso da quello del proprietario o dell'armatore.

- 16 -

DONATORE ANNO ITINERARIO NAVE SOMMABenvenuto Emanuele 1859 brig. S. Giuseppe 50 Benvenuto Emanuele 1861 levante e Inghilterra 50 Benvenuto Emanuelle 1862 naviglio 19,8Benvenuto Ernesto 1862 viaggio a levante 46,17Consigliere Lorenzo 1839 1/4 utile viaggio a Trieste 36,10Consigliere Lorenzo 1845 Secondo Narciso 50Consigliere Pietro 1839 (?) Primo viaggio Secondo Narciso 52,12Consigliere Pietro 1839 secondo viaggio Secondo Narciso 34,3Consigliere Pietro 1856 vari viaggi brigantini 225 Consigliere Pietro ? viaggio di Berd Secondo Narciso 56,1Consigliere Pietro Secondo Narciso 42.3Consigliere Pietro ? Secondo Narciso 33,11Consigliere Pietro ? 1847 Costantinopoli Narciso 35Consigliere Pietro 1859 diversi viaggi Bastimenti 279,10Consigliere Pietro 1860 vari viaggi bastimenti 294,36Consigliere Pietro 1861 vari viaggi bastimenti 424,15Consigliere Pietro 1862 navigli 700 Dapueto Giovanni 1861 1000 Dapuetto Giovanni 1861 65,15Dapueto Giovanni 1862 un viaggio bastimento 145,6Dapueto Giovanni 1863 Amabile Caterina 125Dapueto Giovanni 1864 Turchia e Inghilt. S. Giovanni 136 Dapueto Giovanni 1864 viaggio in Inghilterra Amabile Caterina 64,18 Fravega capitano 1838 100Fravega Martin 1843 Gibilterra Giobeterrtino brig 112Folle Costantino 1857 2 viaggi levante N.s. Grazie 160,1Folle Costantino 1859 N.S Grazie 39 Folle Costantino? Viaggio Danubio N.S. Grazie 62,15Folle Costantino 1859 1/4 utile viaggio Levante Londra 109,13Folle Costantino 1861 Salonicco 34,13Folle Costantino 1861 viaggio a levante 59,15Folle Costantino 1861 viaggio a levante 75,06Folle Costantino 1864 viaggio Azoff Inghilt, Genova 145Fulle Costantino 1871 Matotina 47Fulle Costantino Matutina 60Folle Luigi 1858 viaggio Danubio 39,0Folle Luigi 1862 utili bastimento 32,10Folle Luigi 1862 utili brig N.S, Grazie 25Folle Luigi utili brig Fortuna 135 Fulle Luigi 1841 84,6Fulle Luigi 1842 1/2 utile viaggio Smirne 83,15Fulle Luigi 1854 N.S. delle grazie 140,9Fulle Luigi 1856 1/4 utile viagg N.S. delle grazie 135Fulle Angelo 1847 Salonicco N.S. Grazie 147,17

- 17 -

Fulle Fortunato 1837 viaggio mar d'Azov 52,10Fulle Fortunato 1839 due viaggi N.S. delle Grazie 305.10Fulle Fortunato 1840 Madera 119.14Stagno Antonio 1864 1/4 utile viaggi N.S. Grazie 56,5Stagno Antonio 1869 brig Matotina 41Stagno Antonio 1870 brig Matotina 50Stagno Domenico 1839 Fortuna 82,10Stagno Domenico 1840 Fortuna 116Stagno Domenico 1840 a Gibilterra 126,10Stagno Domenico 1845 un viaggio 66,3Stagno Emanuele 1861 a levante 40Stagno Ermete 1859 a Taganrog (?) 52,10Stagno Mario 1864 1/4 utile viaggio Azoff Fortuna 50

- 18 -

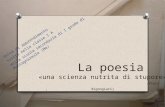

Agostino Vignolo e La Madonna del Rosario della parrocchiale

di San Michele Arcangelo di Pieve Ligure.

Silvia Frattini

Il recente ritrovamento nell'archivio par-rocchiale di San Michele di Pieve del con-tratto stipulato il 5 Marzo del 1879 tra il par-roco Nicola Pagano e lo scultore AgostinoVignolo ha permesso di puntualizzare i ter-mini della commissione della Madonna delRosario, tuttoggi visibile nella cappella ditestata destra dell'attuale parrocchia di Pieve,e di poter conoscere meglio la produzionelignea dello scultore, oggi difficilmente indi-viduabile per la scarsa documentazione finoad oggi reperita.

Agostino, nato a Genova da Angelo eRosa Travi il 25 marzo del 18231 riceve unaformazione accademica, nel 1837, all'età di14 anni, si iscrive all'Accademia di Belle artidi Genova, è allievo di Santo Varni per la scultura in marmo e delOlivari per quella in legno2. Lo scultore è noto soprattutto per leopere eseguite in marmo. Una guida del primo Novecento3 ricordaun Busto di Garibaldi eseguito nel 1863 per un caffè in via AndreaDoria, un Busto di Monsignor Giacomo Filippo Gentile, vescovo diNovara, per il monumento funebre di Avezzano. Un Busto diCristoforo Colombo, tuttoggi visibile nella Galleria di Palazzo Realedi Genova, gli fu commissionato dal Principe Oddone di Savoia, susuggerimento del Varni, nel 18644. Federico Alizeri ricorda il

Fig. 1: A. Vignolo, LaMadonna del Rosario1879, S.Michele, Pieve Lig.

1 Agostino viene battezzato nella chiesa di S. Maria Maddalena. Muore il 2 maggio 1912, a 89 anni, aGenova. Leve militari, A.S.C.G. Censimento, A.S.C.G, del 1856 c. 104 e Censimento del 1817 c. 544.2 Ingressi dell'Accademia Ligustica di Belle Arti 1828- 1840, Archivio della Accademia Ligustica diBelle Arti. Genova, La Superba, guide Marini, 1900, p.82.3 1900, Genova, La Superba…op.cit. , p.82.4 1996, C.Olcese Spingardi, Odone di Savoia e la cultura artistica genovese del suo tempo, in La col-lezione di un principe per Genova, Genova, p. 90 e fig. a p. 95. L'opera era stata esposta nel 1895 nel-l'ambito delle manifestazioni della Società promotrice di Belle Arti in Genova. Le Società promotrici diGenova (1850-1955), CD rom, Ares Multimedia. Rimandiamo alla consultazione dei cataloghi per l'in-dividuazione di altre opere scultoree del Vignolo. Lo scultore ebbe alcune commissioni pubbliche come

- 19 -

Vignolo unicamente per i monumenti eseguiti a Staglieno5 di cuisuccessivamente Resasco fornì più precise indicazioni6. I monumen-ti sepolcrali, meritano una menzione anche per la comprensione delladuplice operatività, su legno e marmo, dello scultore. A Staglienoeseguì il cippo per Enrico Riccioli (porticato inferiore a ponente,trentaduesimo arcone), per Giuseppe Tassistro (trentatreesimo arco-ne), per Giovanni Pertica(trentottesimo arcone), di Emilia WannensA m p u g n a n i(1863, quaran-tunesimo arco-ne), di DeSimoni (qua-rantaseiesimoarcone), diGiulia GentileC e n t u r i o n e(1881, sessan-tacinquesimoarcone), e

Carenzio (porticato inferiore a levante trentatreesimo arcone)7. Inqueste opere l’introspezione psicologica del defunto e la resa dei par-ticolari rivelano l’adesione ad un moderato realismo mentre la strut-tura architettonica recupera elementi della tradizione classica.

Informazioni relative alla produzione lignea si ricavano dai cata-loghi delle Società Promotrici di Genova (1850-1955) che però nonillustrano le opere dello scultore. Il Vignolo scolpì principalmentetemi devozionali, con ogni probabilità destinati a una committenzaecclesiastica: nel 1857 espose un modello per La Concezione, nel1859 una Madonnina, nel 1860 due Madonne, statuette in legno, nel1867 un'Immacolata Concezione, nel 1869 La santa infanzia di Gesù,

Fig. 2: A. Vignolo, Teste di cherubino della Madonna del rosa-rio, 1879, S.Michele, Pieve Ligure.

un busto per il Magistrato dell'Orfanotrofio di Genova esposto nel 1860, e un monumento ai pompieridestinato al sud America eseguito nel 1865. Genova, La superba …op.cit. p. 82. 5 1873, F. Alizeri, Notizie dei Professori del disegno, Genova, voll. III, p. 407. 6 1892, F. Resasco, La Necropoli di Staglieno, Genova, pp. 34-36 e pp.38,42.7 1999, F. Sborgi, Staglieno e la scultura funeraria ligure tra Ottocento e Novecento, Torino, p. 422.Le opere del Vignolo a Staglieno sono state in parte schedate dalla Soprintendenza per i Beni StoricoArtistici ed Etnoantropologici della Liguria, schede di L. Albertella e R.Stellato, P. Marica (nn. di cata-logo 00051149, 00051153,00051173, 00051185, 00051209, 00051284, 00051355).

- 20 -

nel 1873 una N. Signora del Rosario, nel 1875 un Salvator Mundi eun Gesù Bambino8.

La Madonna del Rosario (Fig.1) della parrocchiale di Pieve vennecommissionata nel 1879 in coincidenza, secondo i Remondini, a unnuovo vigore devozionale della comunità seguito al termine dellesoppressioni napoleoniche. I due fratelli la riferiscono, erroneamen-te, ad Angelo Vignolo, confondendo il nome con quello del padre9.

Con ogni probabilità la Madonna del Vignolo, oggi collocata nellacappella di testata destra, sostituì una scultura più antica, seicentesca,eseguita in coincidenza della fondazione nel 1604 della Compagniadi N.S. del Rosario e del successivo ampliamento della chiesa conl'aggiunta di due altari tra cui quello destinato ad ospitarla10. IRemondini riportano la notizia di un successivo "ristoro" della chie-sa, che presentava le misure di 13 metri di larghezza per 33 lunghez-za, avvenuto nel 1810 in cui furono portati a nove gli altari della chie-sa, di cui il quarto a destra, corrispondente all'attuale collocazionedella statua, dedicato al SS. Rosario. La chiesa venne ulteriormenteampliata in lunghezza nel 1863.

La scultura lignea presenta tutte le caratteristiche richieste dalcontratto: è alta un metro e quaranta (profonda circa 65 cm, larga57)11 poggia su una nuvola di cui sono tuttoggi conservate due delletre testine di cherubino (Fig. 2) che la adornavano. La cassa chedoveva trasportarla nelle processioni è andata invece perduta.

La Madonna, la cui iconografia ricalca tipologie settecentesche, èimpreziosita da un abito dalla duplice decorazione fitomorfa, dorataeseguita a mordente, a fitti e minuti mazzi di fiorellini nella veste,

8 (1850-1955), Le Società promotrici di Genova, CD rom, Ares Multimedia. 9 1882, A. e M. Remondini, Parrocchie dell'Arcidiocesi di Genova. Notizie storico- ecclesiastiche,Regione II, Genova, p. 162. Dai documenti emerge che Angelo Vignolo, padre di Agostino, nato aGenova il 1792, era un domestico.10 1913, G. Rollino, Memorie storiche della parrocchia di Pieve di Sori e del Santuario di Santa Croce,Genova, pp. 30-31 e pp.35-37. L'ampliamento seicentesco secondo il Rollino sarebbe documentatodagli inventari dell'Arciprete Peragollo del 1748 e dell'Arciprete Montebruno Maria Luigi del 1766.Solo la ricerca d'archivio, in corso di svolgimento sotto la direzione di Pierluigi Gardella, potrebbe daredefinitivo avvallo alle informazioni del Rollino e confutare le tesi dei Remondini (Parrocchiedell'Arcidiocesi di Genova. Regione II, op.cit., p.160) Secondo le informazioni del Rollino (Memorie…op.cit. , p. 53) la cappella del Rosario venne "indorata" nel 1846. L'attuale altare è databile all'ultimoquarto del XIX secolo.11 Scheda dei beni mobili della Diocesi di Genova n. 5AV0034 di Laura Lagomarsino.

- 21 -

fogliacea e stilizzata nel manto. I caratteri geometrici della forme e lastaticità della postura conferiscono alla scultura una ieratica severità.Questi stilemi si riscontrano in un'altra opera documentata dello scul-tore: La Madonna delle Grazie nella parrocchia di S. Ambrogio inFegino. E' una versione ottocentesca della quattrocentesca Madonnadelle Grazie del Santuario di Rovereto presso Chiavari12. Vennecommissionata nel 1871 dal Sac. Antonio Marcone, a cui si deveanche la donazione dell'altare eseguito dall'Ortelli, in occasione delprodigioso movimento degli occhi della Madonna di Chiavari13. Unrealismo di matrice sei settecentesca presenta invece un SanBartolomeo scorticato realizzato nel 1865 per l'oratorio intitolato alsanto martire in Bordighera14. Se la scultura in marmo del Vignolosipresenta aggiornata sulle tendenze realistiche di matrice romantica,pur in considerazione del succinto repertorio delle opere individuatepresenta un revival sei settecentesco in consonanza con le esigenzedidattiche e devozionali della committenza religiosa.

Desidero ringraziare Massimo Bartoletti, Grazia di Natale, Fausta FranchiniGuelfi, Pierluigi Gardella, Alessandro Giacobbe, Franco Sborgi, Caterina OlceseSpingardi, Oscar Uzzolino.

12 1970, G.Marcenaro, F.Repetto, Dizionario delle chiese di Genova, Genova, p. 67. La scultura diChiavari è descritta e illustrata in F.Ragazzi, Il santuario delle Grazie a Chiavari, Genova 1992, pp. 28-36 Scheda d'inventario dei beni mobili della Diocesi di Genova n.57C0006 di Anna Paola Arisi Rota. 13 1897, A. Marcone, Storia del Santuario di Nostra Signora della Grazie presso Chiavari celebre pelmovimento degli occhi manifestatosi in essa il 8 giugno 1871, Siena; Ricordo delle Feste centenariecelebrate nella chiesa prepositurale di Fegino ad onore di S. Ambrogio, Genova 1897, p. 8 e p. 16nota 5.14 1999, S.Giacobbe, La chiesa abbaziale di S.Maria Maddalena a Bordighera, Bordighera, pp. 39-41.

- 22 -

In virtù della presente privata scrittura da valere come atto roga-to dal pubblico notaro, i sottoscritti Rev.do Don Nicola Pagano arci-prete della Parrocchia di Pieve di Sori, e lo scultore AgostinoVignolo da Genova convengono quanto segue:

Lo Scultore Agostino Vignolo si obbliga scolpire in legno di tiglioben stagionato una Madonna col Bambino in braccio, seduta soprauna nuvola con tre teste d'angelo intorno come è indicato nel dise-gno firmato. Detta statua compresa la nuvola e zoccolo sarò altametri 1.40, essa sarà colorita a olio a colori naturali, avrà occhi dicristallo unitamente a putti, e avrà i bordi delle vesti riccamentedorati a lustro con fiori a mordente, sparsi nei manti

Detto Scultore Vignolo si obbliga pure di fare una Cassa, oBancone per portar detta Statua in Processione, la quale sarà inlegno bianco impiallacciata, sagomata in noce lustra con riportid'ornati dorati a lustro della dimensione di metri 1,12 per metri 1,25.Sopra questa cassa vi saranno 4 ornati portanti 15 candele, 4 vasiin legno dorati, più 4 mazzi di fiori finti come nel suddetto disegno,il tutto da eseguirsi con la massima diligenza.

Il tempo per la consegna di tal lavoro alla Stazione di Pieve diSori resta fissato a tutto il giorno 10 del mese di Settembre 1879.

Le spese d'incassamento saranno a carico dello Scultore, al qualperò verranno restituite le casse d'imballaggio.

Il Sullodato Rev.do Nicola Pagano si obbliga pagare per talelavoro allo Scultore Agostino Vignolo la somma convenuta di lire ita-liane millecentocinquanta in tre rate cioè lire cinquecentocinquantasubito per anticipazione, lire trecento alla consegna in Pieve, e lerimanenti lire trecento dopo sei mesi da detta consegna ritenendolecome garanzia in caso che il legno facesse del movimento per obbli-gare lo scultore a ripararne i guasti che avvenissero nel lavoro impu-tabili allo Scultore, al che sarà tenuto per un anno dall'epoca dellaconsegna. Nella predetta somma total di lire 1150 resta compreso unregalo di Cento lire che il Detto Rev.do Pagano si obbliga fare alloScultore Vignolo di sovrappiù qualora il lavoro riesca di suo gradi-mento.

Il Sig. Committente si riserva il diritto di farsi collaudare il lavo-ro dai periti dell'arte prima di far il pagamento totale. Fatto in

Trascrizione del contratto per la Madonna di Pieve di Sori

- 23 -

Genova in doppio originale firmato da ambe le parti contraenti ilgiorno cinque marzo milleottocento settantanove.

Approvo quanto sopra Agostino Vignolo Pagano Nicolò arciprete.

Io sottoscritto dichiaro avere ricevuta dal Molto Rev.do SignorNicolò Pagano la prima rata come sopra di lire cinquecentocinquan-ta per anticipazione a detto lavoro.

Dico L. it. 550Agostino Vignolo ScultoreGenova 4 Marzo 1880

Dichiaro aver ricevuto dal Rv. Sig. Arciprete Nicolò Pagano altrelire ital. Cento per ultima rata avendo già ricevute l altre cinquecen-to a saldo.

Dico L. it. 100.Agostino VignoloScultore

Ricevute con indirizzo e nome impressoAgostino Vignolo, scultore, via Carlo Alberto, N (illeggibile)

Genova Dichiaro aver ricevuto dal M. Rev.do Arciprete Nicolò Pagano

lire ital. Trecento per 2°rata più lire cinquanta acconto della 3°rataper il lavoro della Madonna di Pieve di Sori. Dico L.350

Agostino Vignolo ScultoreGenova, li 18 Sett. 1879

Io sottoscritto dichiaro aver ricevuto dal Molto Rv. Sig. ArcipreteNicolò Pagano la somma di Lire ital.. Centocinquanta acconto dipagamento per avere intagliato la Madonna del Rosario per la par-rocchia di Pieve di Sori.

Dico L. it.150Agostino Vignolo ScultoreGenova, li 6 Dicembre 1879.

- 24 -

Una lapide di ottanta anni fa a Bogliasco

Pierluigi Gardella

Una lapide posta sulla facciata di un palazzo di Piazza 26 aprile aBogliasco ricorda il martirio di Nazario Sauro. Essa recita

NAZARIO SAURODI CAPO D'ISTRIA CAPITANO PEL MARE DI EPICHE IMPRESE

CHE LA LEGGENDA GIÀ CANTAIL 18 AGOSTO DEL MCMXVI IN POLA

CONFERMÒ COL MARTIRIOLA FEDE NELL'UNITÀ ITALIANA

INFELICISSIMO EROECHE COLL'ULTIMA LUCE

PER VOLONTÀ DEL CARNEFICEANCOR TRAVIDE

LA SORELLA E LA MADREAL SUO TRAPASSO

PRESENTI

OH TANTA ALTEZZA DI ARDIMENTITANTO SCEMPIO DI UMANI CUORI

RICORDI LA STORIA

Ci siamo chiesti quando e da chi essa fu posta, ma inutili sonostate le domande fatte agli anziani del paese dei quali nessuno degliinterpellati ha saputo risponderci. Ci ha aiutato la fortuna, sotto formadi una cartolina postale ritrovata su una bancarella. Questa cartolina(Fig. 1) fu stampata, come recita l'intestazione, dal

COMITATO PRO LAPIDE A NAZARIO SAURO IN BOGLIASCOCOSTITUITO E PRESIEDUTO DAL COMM. CESARE GOTUSSOSCOPRIMENTO IV NOVEMBRE 1925GENOVA VICO DEL FIENO 1 INT. B CASELLA POSTALE 115

La cartolina porta il timbro postale del 30.1.1926 ed è indirizzataa tale Illustre dr. Luxardo, San Daniele del Friuli. Nessuna firma del

- 25 -

mittente. Sul retro della stessa cartolina è riportato il testo dell'epigra-fe con la postilla “Epigrafe dettata da Ceccardo RoccatagliataCeccardi”.

A questo punto tutto è diventato più facile ed abbiamo potutoapprofondire l'argomento con qualche ulteriore ricerca pressol ' A r c h i v i oComunale.

I n n a n z itutto, è neces-saria una brevebiografia diNazario Sauro.

La storia ciha tramandatol'eroica figuradi questo istria-no, nato aCapodistria nel1880 e fin dal-l'adolescenzanavigatore suivelieri nell'Adriatico, del quale ben presto imparò a conoscere ogniporto, ogni isola, ogni corrente. Pur cittadino austriaco, si arruola nel1915 volontario nella Regia Marina Italiana e come pilota su unitàsiluranti di superficie e subacquee porta a compimento 60 missioni diguerra in 14 mesi di attività. La notte del 30 luglio 1916 il tenente divascello Nazario Sauro riceve l'ordine di imbarcarsi sul sommergibi-le Pullino che deve uscire dal porto di Venezia per un'operazione disiluramento nella acque di Fiume. Forse ha un presentimento e lasciaad un amico due lettere, una per i figli, una per la moglie. Imbocca ilQuarnaro in una nebbia fittissima, ma le correnti lo portano ad inca-gliarsi su uno scoglio. Vani sono i tentativi per disincagliarsi ed all'al-ba l'equipaggio abbandona il sommergibile. Nazario Sauro imbarca-to su un battello a remi è scoperto da una nave austriaca. Pur condocumenti falsi, come tutti gli irredenti arruolati dall'Italia, Sauro èidentificato, incarcerato e ovviamente condannato a morte. Nega lasua identità, anche di fronte alla madre, sino al momento della con-danna. Il 10 agosto 1916 alle 17,45, Nazario Sauro è condannato

Fig. 1: Cartolina postale del comitato pro lapide a NazarioSauro

- 26 -

all'impiccagione. Due ore dopo, nel cortile del carcere di Pola sale sulpatibolo e le sue ultime parole sono: “Viva l'Italia, morte all'Austria”.La colonna romana che ricordava il luogo del suo martirio, fu tra-sportata a Venezia dagli esuligiuliani nel 1947 e collocata suun lato dell'ingresso del palaz-zo comunale1.

Nel 1925 l'Italia era appenaentrata, dopo le dubbie elezionidell'anno precedente, nell'erafascista e, pur nelle incerte pro-spettive, si respirava un climafortemente patriottico cheovviamente portava a celebrarele gesta dei combattenti dellaguerra vittoriosamente conclu-sasi sette anni prima. Gli eroiirredentisti erano ovunquecelebrati e fra questi appunto,Nazario Sauro. Soprattuttonelle città e nei paesi con tradi-zioni marinare questo corag-gioso marinaio fu, in questoperiodo, ricordato con monu-menti e lapidi. Citiamo a titolod'esempio la lapide posta nel 1926 su un lato di Palazzo San Giorgioa Genova, ma anche altri paesi liguri dedicarono all'epoca un monu-mento, una piazza o una strada al martire istriano.

Bogliasco non volle essere da meno ed il Commendator CesareGotusso si fece promotore del “Comitato pro lapide a Nazario Sauroin Bogliasco”, certamente prima del 1919. Infatti, il testo della lapi-de, come è indicato nella citata cartolina, fu dettato dal poetaCeccardo Roccatagliata Ceccardi che morì appunto nel 1919. Chi eraCesare Gotusso? Di lui ci resta una pittoresca descrizione sul volumepubblicato dal Club Nautico di Bogliasco nel 1975 in occasione del50° anniversario di fondazione. Il testo non è firmato ma lo crediamo

Fig. 2: Nazario Sauro

1 La data indicata sulla lapide di Bogliasco è in realtà il 18 agosto. Non sappiamo spiegarci la discor-danza se non supponendo un errore del compilatore stesso.

- 27 -

uscito dalla penna di Pierin Bozzo:… ritornata la pace, certo Cesare Gotusso, genovese, barbuta

figura imponente dall'abbigliamento di giolittiana memoria che sem-brava uscito da una copertina della “Domenica del Corriere” del-l'epoca venne a stabilirsi a Bogliasco suscitando nei giovani entusia-smi in ogni campo dovuti alla sua esuberante personalità e vasta cul-tura. Conferenziere, patriota e giornalista, fondò qui una sezionedella Lega Navale Italiana organizzando le prime regate del dopo-guerra con giuria dotata… di un tavolino e quattro sedie che veniva-no sistemate sulla “Ginestra”.2

Abbiamo ulteriormente potuto appurare che Cesare Gotusso eraun personaggio ben noto a Genova, quale Presidente dellaFondazione 1899, Controllo Chimico Permanente Italiano, operantea nel campo industriale, ma era altresì noto come esponente dellaLega Navale Italiana, della quale fondò una Sezione a Bogliasco nel1919, come giornalista e come storico; era stato anche il principalepromotore del Monumento ai Caduti di Bogliasco, eretto nel 1924.

Tornando alla lapide di Nazario Sauro, le cronache dell'epoca ciparlano di una solenne giornata prevista per il 4 novembre 1925 aBogliasco. Già da parecchi giorni i manifesti del Comune3, delComitato e del Partito Fascista, posti sui muri del paese pubblicizza-no l'evento che prevede sia lo scoprimento della lapide a NazarioSauro in piazza Umberto I°,4 sia di un'altra lapide posta presso ilCircolo Eolo5 e dedicata al patriota e pubblicista bolognese GiovanniVigna del Ferro.6 Il Monumento ai Caduti di piazzale Trento e Triesteè adorno di fiori e lampadine elettriche che alla sera lo colorano di

2 1975, Club Nautico Bogliasco 1925-1975, Grafica Errebi, Genova, Era, ed è ancora, chiamata "Ginestra" la passeggiata a mare, odierna via Bettolo

3 Archivio Storico del Comune di Bogliasco, Archivio di deposito, Cat.8 Leva e truppa, Cart.173(catalogazione provvisoria)4 Oggi piazza 26 Aprile5 Circolo culturale e ricreativo sorto nel 1921 posto sulla "Ginestra" presso l'odierno civ.7 di via

Bettolo.6 Giovanni Vigna del Ferro, giornalista bolognese, fu direttore del giornale bolognese "La Patria".Purtroppo a tutt'oggi le ricerche fatte per cercare di capire il legame di questo personaggio conBogliasco sono state senza esito. Nella Circolare di invito alla manifestazione, datata 29 ottobre 1925ed inviata dal Comune ad Associazioni e personalità del paese, si fa solo un generico riferimento al"patriota Giovanni Vigna del Ferro". Naturalmente mi auguro, anche con l'aiuto di questa pubblica-zione di poter chiarire prima o poi questa curiosità.

- 28 -

bianco rosso e verde, e dappertutto sventola il tricolore. Alle nove ilparroco don Andrea Dellepiane celebra nella parrocchiale la Messain suffragio ai Caduti, quindi un lungo corteo imbocca via Bettolo. Igiornali riportano un ampio elenco di autorità, personalità locali edassociazioni presenti.7 Innanzi al Circolo Eolo è scoperta la lapide aGiovanni Vigna del Ferro con deposizione di una corona d'alloro.Quindi il corteo riprende per Piazzale Trento e Trieste dove l'annoprecedente era stato inaugurato il Monumento ai Caduti. Dopo un'al-tra breve cerimonia con deposizione della corona d'alloro, il corteo sidirige in Piazza Umberto I per ilmomento culminante della mani-festazione. La lapide è posta sulpalazzo “della compianta signo-ra Samengo vedova Bozzo” oggiciv. 9, il testo già lo abbiamovisto, uno squillo di tromba pre-cede la scoprimento della lapide.Prende quindi la parola il cav.Pirola, membro del Comitato cheparla a nome del comm.Gotusso, promotore dell'iniziati-va, ma assente per una indisposi-zione, il quale consegna formalmente al sindaco, notaio Risso, lalapide marmorea.

A sua volta il sindaco prende la parola accettando il dono e por-tando il proprio compiacimento per l'iniziativa. L'orazione ufficiale ètenuta dall'avv. Felice Tavallini che in un discorso ovviamente riccodi intonazione patriottica, ma comunque ben accolto, elogia le gestadell'eroe istriano. Anche qui stranamente, non è fatto alcun accennoal patriota Vigna del Ferro.

7 Il Secolo XIX, Genova, 5 novembre 1925, Sono citati: Municipio, Partito Fascista, Marinai dellaRegia Marina comandati dal sottufficiale Ronzitti, Carabinieri, Regia Guardia di Finanza, Scuole, laBanda cittadina, le Madri dei Caduti, Enti ed Associazioni. Singolarmente il Sindaco avv. Cav. Not.G. Risso, l'assessore dott. Fravega, l'assessore Filippo Risso, i Consiglieri Comunali tutti colSegretario sig. Vaglio, il sig. Pandolfi, Segretario politico del locale Fascio, il cav. Pirola, Segretariodel Comitato Onoranze, il cav. Uff. Pollo giudice conciliatore, l'avv. Felice Tavallini, il cav. Uff. G.Razeto, il cav. Carbone, il cav. Dott. Risso, il cav. Salvagno, l'avv. Francesco Risso, il colonnelloBuffa, il pittore Ferrari, l'avv. Porrini, il dott. Orengo, il centurione Bestagno, il rev. Arciprete dott.Dellepiane, il rev. F. Fravega, il cappellano militare don Rossi.

Fig. 3: La lapide di Bogliasco

- 29 -

La giornata di festa ha una prosecuzione nel pomeriggio, presso ilocali delle associazioni cattoliche, dove alcune musiciste intrattengoun pubblico numeroso in un concerto di beneficenza a favore degliOrfani di guerra di Padre Semeria. Ricordiamo i nomi di questemusiciste come ci sono stati riportati dal Secolo XIX del giorno:Maria Risso e Maria Ratto al pianoforte, Maria Morelli al violino ela cantante Ines Palmieri. Durante lo spettacolo l'avv. Ettore RizzoPresidente della Sezione Ligure dell'Associazione Nazionale Alpini,da poco tempo allora costituita, presentato dal curato di Bogliasco eCappellano militare Bartolomeo Rossi, intrattiene un pubblico conuna conferenza ispirata ai valori della difesa della Patria.

Sul “Cittadino” del successivo 14 novembre troviamo riportato, amargine della cronaca della manifestazione, il testo del telegrammache il Presidente del Comitato, Gotusso, aveva inviato al Capo delGoverno per informarlo della cerimonia, nonché il testo della rispo-sta ricevuta da parte del Sottosegretario alla Presidenza del ConsiglioSuardo. È interessante riportarne i testi8.

Eccellenza Mussolini, Roma.

Scoprendosi con solenne rito Lapide marmorea perenne ricordomartirio Nazario Sauro pensieri palpiti volano Vostra Eccellenzameraviglioso artefice romana grandezza patria nostra dilettissima,pregandola gradire sincero commosso omaggio ammirazione infini-ta devozione religiosa - Presidente Comitato Comm. CesareGotusso.

E questa fu la risposta del Sottosegretario:

Comm. Cesare Gotusso, Presidente Comitato Pro Lapide NazarioSauro Bogliasco

A S.E. Presidente Consiglio Ministri sono giunti particolarmentegraditi sentimenti espressigli in occasione scoprimento lapide aNazario Sauro. Incaricami inviare suoi ringraziamenti per cortesemanifestazione - Sottosegretario Stato Presidenza ConsiglioMinistri, Suardo.

8 Il Cittadino, Genova, 14 novembre 1925.

- 30 -

L’ultimo frantoio di Sessarego

Valentina Penco

Ulivi e ancora ulivi nel paesaggio e nella storia di Sessarego, anti-co borgo del comprensorio bogliaschino; un binomio che risale aitempi più lontani, come fa capire un atto del 1148, che attesta il dovu-to pagamento di una decima sul raccolto di olive da parte di taleBolgarus di Cesanico, abitante di Sessarego1, a favore delle casse delVescovo di Genova, Siro2 .

Numerosi documenti d'archivio presentano riferimenti ad appez-zamenti olivati o menzioni di località dai nomi eloquenti, come“Oliveto”3, toponimo che indica la coltivazione prevalente; di essosi conoscono anche alcune varianti quali “Beu de l'Oia” o “Vallettadell'Oia”4, quest'ultima sopravvissuta nel comune parlare. Anche lastoria quotidiana della comunità sessareghina fa intendere l'impor-tanza che ebbe l'ulivo; nei documenti d’archivio compaiono, congrande frequenza, notizie di vendite di olio e di olive5 o di attrezza-ture legate alla conservazione del prodotto6.

Ma se la documentazione storico-archivistica è prodiga di richia-mi a terre “messe” ad uliveto e alla produzione locale di olio d'oliva,i riferimenti ai luoghi di produzione, i frantoi, sono, invece, allo statodelle conoscenze, inesistenti; tale lacuna rende assai difficoltoso ipo-tizzarne il numero e la localizzazione, nonché la storia.

L'indagine è stato affrontata, quindi, percorrendo la strada traccia-ta dall'interazione fra le testimonianze orali, sempre più rare, e le evi-denze materiali del ciclo produttivo individuate nel territorio diSessarego.

Sono stati individuati quattro frantoi a Sessarego attivi negli ulti-mi due secoli: in località Arbua, in località Riga, in localitàBonommu e in località Treie.

1 2004, P. L. Gardella - L. Sessarego, Storia di un borgo e di una chiesa, pag. 13, Genova. 2 1862, L.T. Belgrano, Cartario genovese ed Illustrazione del Registro Arcivescovile, Laus Consulumde olivarum decima de Nervi, Genova, ASLP, parte I, Fasc. II.3 Archivio Chiesa Parrocchiale Sessarego, R01, 17624 2004, P.L. Gardella - L. Sessarego. op. cit. pag. 156. 5 Archivio Chiesa Parrocchiale Sessarego, R01, 17676 Archivio Chiesa Parrocchiale Sessarego, R03, 1862

- 31 -

I gradi di conoscenza dei quattro frantoi rilevati sono differenti aseconda della quantità e qualità delle fonti di riferimento. Nel casodei frantoi in località Arbua e Bonommu, ci si può limitare a decre-tarne la localizzazione, resa possibile, già ad una prima ricognizione,dalla presenza di macine presso l'uscio dei due edifici, l'elevato pesodelle quali impediva che fossero allontanate dalla sede dell'opificio,e da testimonianze orali indirette, cioè tramandate di generazione ingenerazione. Sono irreperibili ulteriori informazioni, se non vaghededuzioni temporali prive di riscontri, che consentano di determina-re una plausibile epoca di inizio e fine attività. Per i frantoi in locali-tà Treie e Riga, invece, è possibile ricostruirne il funzionamento, ecollocare una plausibile data di inizio attività alla fine del XIX seco-lo, grazie ai ricordi familiari degli attuali proprietari e ad uno studiodelle attrezzature di servizio sopravvissute.

Purtroppo si deve registrare che il frantoio a Treie, è stato recen-temente smontato: solo alcune attrezzature sono state conservate, fracui le macine, "l'erbu"7 e gli ingranaggi che movimentavano le ruotein pietra della macina, di particolare interesse perché interamente inlegno.

L'ultimo frantoio ad essersi conservato nelle attrezzature, nell'ar-redo e negli utensili connessi alle varie fasi di produzione dell'oliod'oliva, è sito in località Riga, di proprietà del Sig. Carlo Sessarego.L'opificio, in uso sino agli anni 1994-1995, trova alloggio al pianter-reno di un'unità abitativa inserita in un complesso costruttivo che sisviluppa "a schiera" - da cui probabilmente il nome "a Riga" - secon-do i tradizionali canoni architettonici liguri. In tale complesso è statoidentificato il nucleo più antico del borgo di Sessarego8.

Secondo tradizione familiare, l'epoca di realizzazione del frantoio,o più probabilmente della prima attività, risalirebbe alla fine del XIXsecolo, traducendo l'espressione "al tempo del nonno di mio padre"più volte utilizzata dall'attuale proprietario9.

Infatti, a questo periodo va ricondotto l’ampliamento del vano apianterreno, aperto sulla via e funzionale ad attività di carattere pra-tico legate al contesto agricolo, per ottenere un ulteriore spazio cheospitasse un frantoio. Venne realizzato uno sbancamento a monte del

7 Supporto verticale in legno, o metallo, a cui erano fissate le macine atte alla molitura8 2004, P.L. Gardella - L. Sessarego. op. cit., pag. 1609 L’attuale proprietario è classe 1940

- 32 -

vano preesi-stente, doverimangono duemacine a testi-monianza diquesto primo, equindi più anti-co frantoio: unainserita nellapavimentazio-ne “a risseu”10

del locale, edindicata dall'at-

tuale proprieta-rio come “u leitu”, ossia la macina disposta orizzontalmente a costi-tuire il piano molitorio; un'altra abbandonata lungo il muro perime-trale nord. La denominazione del locale, “o giu du cavallu”, traman-datasi sino ad oggi, ci consente di identificare il frantoio ospitato inquesto vano, con la tipologia “a sangue”, ossia con macina azionatada forza animale. Il Sig. Sessarego racconta, attingendo alla propriamemoria familiare, che la macina “a sangue” dovette essere in fun-zione sino agli anni Venti del XX secolo, quando il frantoio iniziò abeneficiare dell'energia elettrica. Non restano invece tracce dell'anti-co torchio, probabilmente anch'esso “a sangue”, impedendoci di rico-struire l'originaria identità e disposizione del primo frantoio.

Negli anni 1948-49 il frantoio cambiò locazione: dal vano piùinterno a quello direttamente affacciato sulla via di passaggio, piùluminoso e più ampio, conservando la stessa destinazione d'uso sinoal 1994-1995, quando l'attività di produzione cessò definitivamente.

Lo spostamento dello spazio produttivo, dal vano retrostante aquello sulla via coincise con l'introduzione di una nuova macina,azionata ad elettricità, con vasca in muratura - così spiega il Sig.Sessarego - con bordo rialzato per evitare che le olive in via di fran-gitura potessero fuoriuscire "da u leitu", piano di macinatura. Sulpiano ruotava la macina mobile di pietra, probabilmente in arenaria,disposta verticalmente a “u leitu”, ed agganciata a un asse metallico“l'erbu”; questo terminava con una corona di ingranaggi ed era fis-10 Pavimentazione in elementi di pietra dalla pezzatura irregolare

Fig. 1: Pavimentazione "a risseu" con macina. Sono visibili resti di sansa

- 33 -

sato con un braccio ligneoorizzontale alle travi inlegno del soffitto, di cui ètraccia il foro a sezione ret-tangolare visibile nellospessore del muro divisoriodei due locali.

All'angolo estremo delvano, di fronte, alla macina,era disposto il torchio, cheera in legno e veniva azio-nato dall'uomo. Con lapasta delle olive, ormaifrante, venivano riempite“e sporte”, i fiscoli, cioècesti di canapa o iuta, chevenivano impilati in nume-ro di otto o nove nel torchio.Del torchio, in uso in questosecondo assetto del fran-toio, l'attuale proprietario hasolo ricordi d'infanzia: unastruttura con quattro mon-tanti su cui era poggiato un pezzo ligneo, “a cuffa”, all'interno delquale scorreva una lunga vite di ferro. La vite, azionata a mano,agiva su una tavola orizzontale “o mastellu”, che, abbassandosi sullapila di fiscoli, li pressava. Se la pila dei fiscoli non raggiungeva l'al-tezza sufficiente da essere direttamente a contatto con “u mastellu”,era integrata da un blocco di legno circolare, “u taccu”, ancora visi-bile.

La prima “stringitura”, cioè la torchiatura di una pila di fiscoli,fruttava il “primo olio”, cioè l'olio di prima qualità, che era ottenuto,se possibile, - così ricorda il Sig. Sessarego - senza la colatura diacqua calda sui fiscoli11. Man mano che si procedeva con le torchia-ture, sempre più faticose, era necessario versare un po' di acqua bol-lente sulla pila per ammorbidire la pasta di olive e favorire la fuoriu-

11 L'acqua calda non mancava mai: era a portata di mano nel "poio", forno a legna presente ancoraoggi nel frantoio.

Fig. 2: “taccu” per concludere la pila di fiscoli al tor-chio. Sullo sfondo “galocci” per il trasporto dell'olio

- 34 -

scita di olio12. Quindi, siprocedeva alla “schiumatu-ra”, cioè alla separazionedella massa d'olio dall'acquadi vegetazione o da quellaaggiunta nel corso dellalavorazione. L'olio venivadepositato nei “trogi”,apposite vasche di decanta-zione, per subire altre“schiumature”.

Seguiva una seconda“stringitura”: la pasta diolive, svuotata dai fiscoli,era rovesciata a terra peressere “ravvivata” a mano,cioè resa più morbida e mal-leabile, quindi, con essa, sipreparava una nuova caricaper il torchio. Nel frantoiodella famiglia Sessarego,sappiamo che per la secon-

da stringitura era utilizzata “a barì”, cioè una sorta di gabbia metal-lica, inserita nel torchio, nello spazio corrispondente alla pila delle“sporte”. All'interno della “barì” erano impilati i “panelli”. Si trat-ta di fiscoli in fibre naturali che non presentano alcuna apertura cen-trale; su di essi veniva spalmata la pasta di olive; incolonnati l'unosull'altro erano poi pressati senza l'uso “du mastellu”, ma diretta-mente dal cilindro del torchio. L'impiego della “barì” era riservatoalla seconda stringitura, cioè quando la torchiatura era più decisa,probabilmente perché dava sicurezza alla pila, che, altrimenti, privadi solidità, avrebbe potuto scomporsi13. Quando l'olio iniziava a“spurgare” dai fiscoli impilati, colava gradualmente nella base in pie-

12 Quando il torchio era ancora azionato "a mano", nelle torchiature più forti, si ricorreva all'uso del-l'argano , una trave verticale con appoggi orizzontali su cui facevano leva gli addetti all'operazione,essendo collegata al torchio con una robusta corda.13 Catalogo "Officine Bacigalupo. Costruzione macchine olearie - Impianti d'oleifici razionali brevet-tati."

Fig. 3: i “panelli”

- 35 -

tra del torchio, e poi nel sottostante recipiente in legno, “u galocciu",che trovava alloggio nella fossa scavata ai piedi del torchio.

Quindi, si procedeva alla schiumatura, cioè alla separazione dellamassa d’oliodall’acqua divegetazioneo da quellaaggiunta nelcorso dellalavorazione.L’olio venivadepos i ta tonei “trogi”,a p p o s i t evasche didecantazioneper subirealtre “schiu-mature”.

L 'ant icotorchio in legno di cui si parla fu sostituito da una pressa metallica,probabilmente negli anni Quaranta del secolo scorso, acquistata pres-so la nota Ditta “Luigi Bacigalupo e Figli” di Lavagna secondo unmodello che manteneva le stesse componenti di quello in legno soloche realizzato in materiale più. durevole.

Ma il frantoio della famiglia Sessarego subì ancora una rivoluzio-ne: nella stagione 1958-59, le sue attrezzature principali furono rin-novate con modelli più produttivi.

Il nuovo assetto fu definitivo. E tale rimase sino alla fine dell'atti-vità, negli anni 1994-1995, conservandosi sino ad oggi, e sopravvi-vendo all'introduzione nel mercato di tecnologie più efficienti.

La macina, luogo deputato alla frangitura delle olive, consiste divasca metallica a pareti rialzate, posta su piedistalli di sostegno, e didue ruote molitorie, “grappate” l'una all'altra, ambedue mobili, ingranito, secondo la tipologia prodotta dalla Ditta "Bacigalupo e Figli"di Lavagna, intorno agli anni 196014. 14Catalogo "Officine Bacigalupo. Costruzione macchine olearie - Impianti d'oleifici razionali brevet-tati"

Fig. 4: le ruote molitorie in granito

- 36 -

Anche la fasedella torchiatura fupotenziata, pur man-tenendo la doppia“stringitura”: al tor-chio già attivo se neaffiancò un secondo,acquistato dallaFamiglia Celle diBogliasco, che a suavolta aveva in attivitàun frantoio. Si tratta-va di un modello pro-dotto dalla Ditta“Bisso e Figli” diUscio, probabilmen-te degli anni Ventidel secolo scorso. Ifiscoli che si sonoconservati, in fibreartificiali, sono carat-terizzati da fori suentrambe le facce,ma di dimensioni dif-ferenti: l'una, piùampia consentiva dimettere la pasta d'oli-ve più comodamenteall'interno della “sporta”, l'altra, dalla circonferenza dimezzata aiu-tava l'azione dello svuotamento dei fiscoli.

Le caratteristiche aperture delle “sporte” fanno capire che nonerano impilate in un supporto verticale ma disposte l'una sopra l'altra,inframmezzate da dischi metallici, per aumentare la resa della tor-chiatura. L'operazione di carica del torchio prevedeva una serie diastuzie e passaggi fondamentali, frutto di un sapere pratico, oggi dif-ficilmente ricostruibile, perché fosse funzionale alla “stringitura”.Alla buona riuscita di una carica, incideva, oltre all'attenzione dell'ad-detto, che usava un bastone per correggere deformazioni della pila,

Fig. 5: il torchio che in origine apparteneva al frantoio della fami-glia Celle

- 37 -

anche la qualità delle olive portate a frangere: se troppo verdi, o trop-po mature, la pasta di olive “aveva un comportamento diverso”durante la torchiatura, tanto da poter esserci il rischio di dover “sca-ricare” la pila di fiscoli.

Se l'operazione filava liscia come… l'olio, si procedeva alla“schiumatura”. Anche quest'ultima fase di produzione venne modifi-cata quando fu abbandonata la sua esecuzione manuale con l’ausiliodi mestoli a base piatta per un separatore azionato meccanicamente.

L'olio, dopo essere stato filtrato, era pronto al trasporto. Si usava-no contenitori di legno o di latta, dalle varie misure, “galocci”, di cuirimangono ancora alcuni esempi nel frantoio. Molto interessante uncontenitore da trasporto in legno, con cinghie in pelle, con due fori:l'uno sul piano del contenitore, come foro per colare il “galoccio”,l'altro sul dorso, come foro d'uscita dell'olio.

Quando l'olio non era destinato ad essere immediatamente vendu-to, veniva conservato in giare; ne rimane visibile una, detta “delleanime” perché ogni cliente del frantoio, dopo aver franto le proprieolive, donava, a discrezione, una certa quantità d'olio, il ricavato dellacui vendita veniva dato in elemosina alla chiesa.

- 38 -

I Canterini di Sessarego

Luca Sessarego

Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, quando si stava anco-ra cercando di dimenticare le difficoltà della Grande Guerra, la neces-sità principale della gente era soprattutto quella di una tranquillità chepotesse durare a lungo, anche se già si gettavano le basi per lo scop-pio della Seconda Guerra Mondiale.

Erano tempi duri, in cui l'unica cosa da fare era rimboccarsi lemaniche per cercare di tirare avanti, specialmente in una realtà pre-valentemente contadina come era ancora quella di un piccolo paesecome Sessarego.

La vita nei campi era faticosa e impegnativa, e coinvolgeva tutti,dai bambini che avevano appena concluso le scuole elementari allepersone più anziane.

In particolare, intorno alla metà degli anni '30, ci fu a Sessaregoun periodo di grande abbondanza di olive, e questo spinse gli abitan-ti del paese ad avvalersi dell'aiuto di molte donne che nel periododella raccolta venivano appositamente a Sessarego dai paesi dellavicina Val Lentro, come Cisiano e Viganego. La raccolta delle olivea quel tempo era più faticosa di quanto non sia oggi, poiché non siusavano ancora le reti e le olive andavano raccolte anche per terraoltre che dagli alberi; è per questo che in quegli anni quasi ogni fami-glia aveva alle proprie dipendenze delle giovani donne che aiutava-no a degassâ (raccogliere le olive dagli alberi) e a cheugge (racco-gliere le olive cadute a terra). Queste donne molto spesso si fermava-no a Sessarego per tutta la settimana, per fare ritorno ai propri paesisolo al Sabato e alla Domenica, e a volte per il loro lavoro eranopagate anche in olio, un prezioso prodotto che dalle loro parti non siproduceva a causa dell'assenza di alberi d'ulivo.