「水と世界」を伝える映像 「国際協力」を伝える映像 · 世界につながる教室~授業で使える映像教材~ 「水と世界」を伝える映像 「国際協力」を伝える映像

「伝統と文化」を大切にし, 地域で学ぶ強みを生かす子どもの育 … ·...

Transcript of 「伝統と文化」を大切にし, 地域で学ぶ強みを生かす子どもの育 … ·...

K 0 2 1 2

報 告 5 6 8

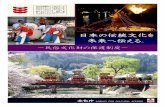

「伝統と文化」を大切にし,

地域で学ぶ強みを生かす子どもの育成(1年次)

-京都に根ざす「伝統と文化」を体感し,関心を深める学習プログラムの提示-

今井 大介(京都市総合教育センター研究課 研究員)

いま,グローバル化が急速に進展してきている。そのような中,国際社

会の一員として生きる日本人としての自覚とともに,郷土や我が国の「伝

統と文化」を大切にする心をもつことがますます重要になってきている。

これを受け,本市「学校教育の重点」においては「伝統と文化を受け継

ぎ,次代と自らの未来を切り拓く子ども」という子ども像が示されており,

「伝統と文化」を重視した教育活動を推進することが求められている。

そこで,本研究では,「京都に根ざす『伝統と文化』を体感し,関心を深

めること」に焦点を当て,第3学年の国語科及び道徳,第6学年の社会科

及び道徳の実践授業を通して,「伝統と文化」を大切にする教育活動の充

実を図った。

その結果,地域素材を教育課程に効果的に位置付けることで,過去と現

在のつながりを感じたり,地域のよさに気付いたりするなど,地域で学ぶ

強みを生かそうとする子どもたちの姿が見られた。

目 次

はじめに ···························· 1

第1章 「伝統と文化」を大切にする教育

とは

第1節 いま,なぜ「伝統と文化」を大切に

する教育が求められるのか

(1)国際社会を生きる日本人としての自覚

·································· 1

(2)教育基本法と学習指導要領から見る

動向 ······························ 2

第2節 「伝統と文化」に関する教育活動の

現状

(1)全国の小学校での取組 ·············· 4

(2)京都市内の小学校での取組 ·········· 6

第2章 「伝統と文化」を大切にする授業

づくり

第1節 京都に根ざす「伝統と文化」を体感し,

関心を深める授業づくりに向けて

(1)体感することで付けたい力や態度 ···· 8

(2)「伝統と文化」に係る学習内容 ······· 9

第2節 本市指導計画への位置付け ······· 11

第3章 「伝統と文化」を大切にする教育

実践

第1節 第3学年「道徳」‐京都や地域の

よさを感じ取るようにする取組‐

······························ 14

第2節 第3学年「国語科」‐京都や地域の

素材を生かす取組‐ ············ 15

第3節 第6学年「社会科」‐文化を点

ではなく線でとらえる取組‐ ···· 21

第4節 第6学年「道徳」‐京都の「伝統と

文化」を大切にする心を育む取組‐

······························ 25

第4章 地域で学ぶ強みを生かす子どもの

育成のために

第1節 研究の成果と課題 ··············· 27

第2節 いま,目の前にある素材を生かす

······························· 30

おわりに ···························· 30

<研 究 担 当> 今井 大介 (京都市総合教育センター研究課研究員)

<研究協力校> 京都市立室町小学校

京都市立朱雀第六小学校

<研究協力員> 坂本 亜樹 (京都市立室町小学校教諭)

廣瀬 淳一 (京都市立朱雀第六小学校教諭)

小学校 伝統文化教育 1

はじめに

「伝統と文化」という言葉を聞いたとき,どの

ような印象をもつであろう。筆者は,「何だか堅苦

しいこと」「特定の人が行っている特別なこと」「古

くからのしきたり」といった印象を抱いた。

「伝統と文化」に関わる事柄を例示すると,正

座や座礼の仕方・ふすまの開け閉めなどの和室で

の振舞を中心とした礼儀作法,食事の作法や箸の

使い方・お寿司・おせち料理・和菓子など日本の

伝統食を挙げることができる。また,百人一首・

折り紙・羽根つき・こま回し・おはじきなどの伝

承遊び,七夕・七五三・正月・ひな祭りなどの伝

統行事,漢字・ひらがな・書道・敬語の使い方,

風呂敷の使い方,和太鼓,昔話,日本の歴史,寺

社仏閣,着物,茶道,華道,武道など,数多くの

ものを思い付く。

では,我々が住む京都の「伝統と文化」につい

てはどうだろう。筆者が思い浮かべるものは,葵

祭,大文字の送り火,京野菜,京菓子,金閣・銀

閣などである。筆者は三十数年間京都で育ち,京

都で過ごしてきている。しかし,これらについて

説明を求められると,曖昧に答えてしまう自分が

いる。京都では,1,200年を超える歴史の中で,様々

な文化が発展し,今もなお,数多く存在している。

それにも関わらず,京都の「伝統と文化」のよさや

価値について,どの程度の人が自信をもって語るこ

とができるだろうか。

今回,筆者は,京都市総合教育センター研究課

の研究員として伝統文化教育について研究する機

会をいただいた。その際,ある本に書かれていた

言葉を思い出した。それは,サッカー日本代表監

督を務めたイビチャ・オシムの「私は日本の生活

を代表する多くのものを見てきたが,それらは常

に優雅であり美しく,その多くは他の国と全く異

なるように感じた。もちろん,これだけのことで

私がすべてを学んだと言うつもりは毛頭ない。な

ぜなら,ここ日本で長く生活する日本人でさえも,

まだ自分で自分を分かっていないと私は思うから

だ」(1)という言葉である。この言葉を借りると「京

都で長く生活している者でさえも,京都の『伝統

と文化』についてわかっていない」と言い換える

ことができる。

本市「平成25年度学校教育の重点」においては

「伝統と文化を受け継ぎ,次代と自らの未来を切

り拓く子ども」という目指す子ども像が示されて

おり,「伝統と文化」を重視した学校教育を推進す

ることが求められている。「伝統と文化」を重視し

た学校教育を具現化するためには,様々な教科等

で取り組んでいくことが考えられるが,本研究で

は,国語科・社会科・道徳に視点を当てた取組を

進める。京都に根ざす「伝統と文化」に関する教

材を国語科・社会科・道徳の学習活動に位置付け

ることで,子どもたちが京都や地域には素敵な「伝

統と文化」が数多くあることに気付いたり,それら

を大切にしようとしたりする気持ちをもつことが

できると考える。

一人でも多くの子どもが京都の「伝統と文化」

について学び得たことやそのよさを実感し,それ

らについて語ることができるよう,取組を検証し,

考察した上で小学校における伝統文化教育の学習

プログラムを提示する。

(1) イビチャ・オシム『日本人よ!』 新潮社 2007.6 p.16

第1章 「伝統と文化」を大切にする教育とは

第1節 いま,なぜ「伝統と文化」を大切にする

教育が求められるのか

(1)国際社会を生きる日本人としての自覚

いま,日本社会・日本人の意識は転換期にある。

グローバル化,日常生活のニーズの変化,IT技術

の発達などは,アイディアや知識,人材をめぐる

国際競争を加速させる一方で,異なる文化や文明

との共存や国際協力の必要性を増大させている。

また,日本人が外国に出かけ,異なる文化にふれ

る機会や,日本を離れて国際社会の中で暮らした

り働いたりすることが増えてきている。ヨーロッ

パで活躍するサッカー選手が,度々話題にしてい

るように「個」の力を,国際舞台で通用できるよ

うにすることも求められている。このように,国

際社会に出ていけば出ていくほど,自らを日本人

として意識する機会が増え,日本の存在について

無関心でいることはできないであろう。更に,国

際社会の中で我が国のよさを広めようとしたり,

地位を高めようと努力したりする機会も増えてく

る。これからの時代には,国際社会の一員として

生きる日本人としての自覚とともに,郷土や我が

国の「伝統と文化」を大切にする心をもつことが

ますます重要になる。そして,日本が世界で認め

られる国家であり続けるためには,日本人がもつ

能力の向上を図り,国際社会に通用する優れた人

材を育成していくことが必要である。

小学校 伝統文化教育 2

このことに関わって,中央教育審議会答申「新し

い時代にふさわしい教育基本法と教育振興計画の

在り方について」では,新たに規定する理念として,

次のようなものが挙げられた。

これは,教育活動を通して,日本人としてのア

イデンティティ(「伝統と文化」を尊重し,郷土や

我が国を愛する心)と,国際性(国際社会の一員

としての意識)をもった日本人の育成を目指すこ

とを示しているのである。

安野は,「伝統と文化」を大切にする教育が求

められている視点として,特に重要であることを

以下のように挙げている。

安野の言葉の中に不易とあるが,筆者も我が国

において古来より続いてきた「伝統と文化」には

普遍的価値があると考える。子どもの頃,父母の

実家に行くと,祖父母が子守唄を唄ってくれたり,

昔話を話してくれたりしたことを思い出す。いま,

親となった私自身も,子どもの頃の様子や昔話を

子どもに聞かせることがある。

また,だれかに何かを話したり,伝えたりする

とき,私たちは言葉を用いて思考し,思考した結

果を言葉で表現している。日本人であれば我が国

の言語は全ての思考及び情緒の基盤となっている。

それを通じて郷土や我が国の四季や情緒などを感

じている。我が国の言語も急に生まれたわけでな

く,昔からの素晴らしい「伝統と文化」として私

たちの生活に根付いてきたものであり,これから

も大切にしていきたいものである。

グローバル化が進み,社会が激しく変化する中,

教育活動を通して,国際社会で生かすことのでき

る力を育成することが求められており,その基盤

として,郷土や我が国の「伝統と文化」を正しく

理解し,大切にすることが重要だと考える。

次項では,義務教育,特に,小学校における「伝

統と文化」を大切にする教育のねらいを明らかに

していく。

(2)教育基本法と学習指導要領から見る動向

「伝統と文化」を大切にする教育が目指すもの

は何か。その手掛かりを,教育基本法及び学校教

育法,学習指導要領の記述から探る。表1-1は,教

育基本法の記述である。

表1-1 教育基本法にみられる「伝統と文化」に関する記述

(一部抜粋) (4)

新教育基本法

前文

我々日本国民は,たゆまぬ努力によって築いてき

た民主的で文化的な国家を更に発展させるととも

に,世界の平和と人類の福祉の向上に貢献すること

を願うものである。

我々は,この理想を実現するため,個人の尊厳を

重んじ,真理と正義を希求し,公共の精神を尊び,

豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期す

るとともに,伝統を継承し,新しい文化の創造を目

指す教育を推進する。

ここに我々は,日本国憲法の精神にのっとり,我

が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し,その振

興を図るため,この法律を制定する。

第二条(教育の目標)

教育は,その目的を実現するため,学問の自由を

尊重しつつ,次に掲げる目標を達成するよう行われ

るものとする。

(一~四 略)

五 伝統と文化を尊重し,それらをはぐくんでき

た我が国と郷土を愛するとともに,他国を尊重

し,国際社会の平和と発展に寄与する態度を養

うこと。

また,学校教育法には,この教育に関わって,

次のような記述がある。

教育基本法及び学校教育法の記述からは,教育

基本法の下で実施する義務教育では,我が国や郷

土の「伝統と文化」を大切にする子どもを育成す

るといった理念を読み取ることができる。

第二十一条

三 我が国と郷土の現状と歴史について,正しい理解に

導き,伝統と文化を尊重し,それらをはぐくんできた

我が国と郷土を愛する態度を養うとともに,進んで外

国の文化の理解を通じて,他国を尊重し,国際社会の

平和と発展に寄与する態度を養うこと。 (5)

日本の伝統・文化の尊重,郷土や国を愛する心と国際

社会の一員としての意識の涵養 (2)

◇「不易」への対応の視点

伝統や文化を大切にする心については,次代に伝

えていくべき価値あることであり,21世紀の教育に

おいても大切にはぐくんでいかなければならない。

◇「変化」への対応の視点

グローバル化が進展する中で,民族,宗教,文化

の違いに根ざした様々な問題が顕在化し,国家間の

友好関係を強化し信頼を醸成していく国際協調の必

要性も増大している。このため,民族,宗教,文化

の多様性を再認識し,異なる文化を理解し,尊重する

精神を涵養すること,地域社会の中で他国の人々と

共生していくことの重要性も高まっている。このこ

とは同時に,自らのアイデンティティをいかにしっ

かりもつかという課題が課せられているということ

でもある。 (3)

小学校 伝統文化教育 3

「伝統と文化」を大切にする教育が目指すもの

は,郷土や我が国に,前の世代から伝わる古きよ

き文化があることを理解し,それについて自分が

感じ得たものを大切にし,次の世代へ引き継いで

いこうとする態度を養うことと考える。

一方,現行の小学校学習指導要領は,平成20年

3月に改訂され,平成23年度から全面実施となっ

た。表1-2は,「伝統と文化」について,総則や各

教科等の小学校学習指導要領解説に記述されてい

る教育内容を,一部抜粋したものである。

「小学校学習指導要領における『伝統と文化』に関する内容の記述」総則と関わって(小学校学習指導要領解説より一部抜粋)

総則

◇道徳教育は,教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき,人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭,学校,その他社会における具体的な生活の中に生かし,豊かな心をもち, 伝統と文化を尊重し,それらをはぐくんできた我が国の郷土を愛し,個性豊かな文化の創造を図るとともに公共の精神を尊び,民主的な社会及び国家の発展に努め,他国を尊重し,国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献し未来を拓く主体性のある日本人を育成するため,その基盤としての道徳性を養うことを目標とする。(第1 教育課程編成の一般方針)

「小学校学習指導要領における『伝統と文化』に関する内容の記述」各教科等と関わって(小学校学習指導要領解説より一部抜粋)

国語科

◇伝統的な言語文化に関する事項 昔話や神話・伝承などの本や文章の読み聞かせを聞いたり,発表し合ったりすること。(第1・2学年)/易しい文語調の短

歌や俳句について,情景を思い浮かべたり,リズムを感じ取ったりしながら音読や暗唱をしたりすること。(第3・4学年)/長い間使われてきたことわざや慣用句,故事成語などの意味を知り,使うこと。(第3・4学年)/親しみやすい古文や漢文,近代以降の文語調の文章について,内容の大体を知り,音読すること。(第5・6学年)/古典について解説した文章を読み,昔の人のものの見方や感じ方を知ること。(第5・6学年)

◇伝統的な言語文化に関する指導については,各学年で行い,古典に親しめるよう配慮すること。 ◇教材は,次のような観点に配慮して取り上げること。 我が国の伝統と文化に対する理解と愛情を育てるのに役立つこと。

社会科

◇県(都,道,府)内の特色ある地域の人々の生活 伝統や文化などの地域の資源を保護・活用している地域,伝統的な工業などの地場産業の盛んな地域。 ◇我が国や諸外国には国旗があることを理解させ,それを尊重する態度を育てるように配慮すること。(第3・4学年,第5学年)◇我が国の歴史 神話・伝承/日本風の文化が起こったこと/室町文化が生まれたこと/町人の文化が栄え新しい学問が起こったこと/欧米

の文化を取り入れつつ近代化が進められたこと/科学の発展(第6学年) ◇歴史学習全体を通して,我が国は長い歴史をもち伝統や文化をはぐくんできたことに気付くようにすること。(第6学年) ◇国宝,重要文化財に指定されているものや,そのうち世界文化遺産に登録されているものなどを取り上げ,我が国の代表的

な文化遺産を通して学習できるように配慮すること。(第6学年) ◇我が国の国旗と国歌の意義を理解させ,これを尊重する態度を育てるとともに,諸外国の国旗と国歌も同様に尊重する態度

を育てるよう配慮すること。

算数科

◇数と計算 ・そろばんによる数の表し方について知り,そろばんを用いて簡単な加法及び減法の計算ができるようにする。(第3学年)

・そろばんを用いて,加法及び減法の計算ができるようにする。(第4学年)

音楽科

◇鑑賞教材 我が国及び諸外国のわらべうたやあそびうた(第1・2学年)/和楽器の音楽を含めた我が国の音楽,郷土の音楽(第3・

4学年)/和楽器の音楽を含めた我が国の音楽や諸外国の音楽など文化とのかかわりを感じ取りやすい音楽(第5・6学年)◇国歌「君が代」は,いずれの学年においても歌えるよう指導すること。 ◇各学年で取り上げる打楽器は,木琴,鉄琴,和楽器,諸外国に伝わる様々な楽器を含めて,演奏の効果,学校や児童の実態を考

慮して選択すること。

図画工作科

◇自分たちの作品や身近な美術作品や製作の過程などを鑑賞して,よさや面白さを感じ取ること。 伝統的な玩具(第3・4学年)

◇自分たちの作品,我が国や諸外国の親しみのある美術作品,暮らしの中の作品などを鑑賞して,よさや美しさを感じ取ること。(第5・6学年)

家庭科

◇米飯やみそ汁が我が国の伝統的な日常食であることにも触れること。 「配膳」については,食器の位置に配慮し,例えば,米飯及びみそ汁,はしなどを配膳する際には,我が国の伝統的な配膳

の仕方があることが分かるようにする。

体育科

◇体つくり運動 伝承遊びや集団による運動遊びを行うこと。 ◇表現運動 伝承されてきた日本の地域の踊りや外国の踊りから,踊り方の特徴をとらえ,基本的なステップや動きを身につけて,音楽

に合わせてみんなで楽しく踊って交流することができるようにする。また,踊りを通して日本のいろいろな地域や世界の文化に触れるようにする。(第5・6学年)

道徳

◇主として集団や社会とのかかわりに関すること。 郷土の文化に親しみ,愛着をもつ。(第1・2学年)/郷土の伝統と文化を大切にし,郷土を愛する心をもつ。(第3・4学

年)/我が国の伝統と文化に親しみ,国を愛する心をもつとともに,外国の人々や文化に関心をもつ。(第3・4学年)/郷土や我が国の伝統と文化を大切にし,先人の努力を知り,郷土や国を愛する心をもつ。(第5・6学年)/外国の人々や文化を大切にする心をもち,日本人としての自覚をもって世界の人々と親善に努める。(第5・6学年)

外国語活動

◇日本と外国の言語や文化について,体験的に理解を深める。 異なる文化をもつ人々との交流等を体験し,文化等に対する理解を深めること。 ◇外国語活動を通して,外国語や外国の文化のみならず,国語や我が国の文化についても併せて理解を深めることができるよ

うにすること。

総合的な学習の時間

◇学習活動については,学校の実態に応じて,例えば国際理解,情報,環境,福祉・健康などの横断的・総合的な課題についての学習活動,児童の興味・関心に基づく課題についての学習活動,地域の人々の暮らし,伝統と文化など地域や学校の特色に応じた課題についての学習活動などを行うこと。

特別活動

◇入学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚するとともに,国歌を斉唱するよう指導するものとする。

表1-2 小学校学習指導要領における「伝統と文化」に関する内容の記述(小学校学習指導要領解説より一部抜粋)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

小学校 伝統文化教育 4

表1-2からわかるように,「伝統と文化」はどの

教科等の学習内容とも関わりがある。例えば,国

語科では,伝統的な言語文化に関する事項として

全学年に関連している。社会科では第3・4学年

で学習する地域の人々の生活や,第6学年で学習

する歴史をはじめ,様々な学習内容が関連してい

る。音楽科と図画工作科では鑑賞,家庭科では米飯

やみそ汁の調理,道徳では地域の先人や取組を資料

にした学習というように,決して特別な教育活動で

はないということがわかる。

だからこそ,学校現場では,それらを「伝統と

文化」を大切にする教育であると認識して,また,

各教科等の特質や役割を確実にとらえた上で「伝

統と文化」に関する教育活動を実践していくこと

が重要だと考える。

次節では「伝統と文化」という視点から,どの

ような教育活動が行われているのか,全国や京都

市内の小学校における先行実践事例をもとに整理

する。

第2節 「伝統と文化」に関する教育活動の現状

(1)全国の小学校での取組

本項では,全国の研究指定校での「伝統と文化」

に関する教育活動の取組を概観する。

国立教育政策研究所では,教育基本法改正に向

けた審議が進められていた平成18年4月に,『我が

国の伝統文化を尊重する教育に関する実践モデル

事業』を立ち上げた。

本事業に関わって,平成18・19年度は,小学校・

中学校・高等学校・特別支援学校を合わせて全98

校の研究指定校のうち,42校の小学校が研究を

行っている。平成20・21年度は,同様に全110校の

うち,49校の小学校が研究を行っている。平成18

年度から21年度にかけての事業の概要には「児童

生徒が我が国の伝統や文化にふれる機会を充実す

るため,教育課程への位置付け,指導内容,指導

方法,外部人材との連携等について実践的な研究

を実施する」(18)と示されている。

そして,平成22・23年度は「地域等の課題に応

じた教育課程研究事業『伝統文化教育実践研究』」

という名で,同様に全41校の内,22校の小学校が

研究を行っている。平成22・23年度の事業の概要

には「各教科等における我が国の伝統や文化に関

する学習指導についての実践研究を行うことによ

り,学校教育において児童生徒が我が国の伝統や

文化にふれ,関心や理解を深め,それらを大切に

しようとする態度を育て,豊かに生きる力をはぐ

くむことに資するとともに,教育課程の基準の改

善の参考となる資料を得る」(19)と示されている。

更に,平成24・25年度は「教育課程研究指定校

事業『2 学校の教育活動全体に関する研究課題』」

の(3)伝統文化教育に関する指導とその評価方法

の工夫改善についての実践研究を全5校の研究指

定校が行っている。その校種の内訳は,小学校3

校,中学校1校,高等学校1校である。平成24・25

年度の事業の概要には「グローバルに活動,貢献

する人材の育成として,児童生徒に自らの国や郷

土の伝統や文化についての理解を深め,尊重する

態度を身に付けさせるため,伝統的な言語文化,

歌唱及び和楽器,行事食・郷土食,産業,和服の

基本的な着装その他の伝統的な事項にかかる指導

を学校全体として各教科等の連携を図り有機的に

行うことにより,各教科等での指導効果を高める

実践研究を行う」(20)と示されている。

研究指定校のうち,小学校の数をみると,平成

18・19年度は42校,平成20・21年度は49校,平成

22・23年度は22校,平成24・25年度は3校となって

いる。平成20・21年度の研究指定校数が も多い

ことから,学習指導要領の改訂に伴って,先行実

践事例を充実させたいという国立教育政策研究所

の意図がうかがえる。平成22・23年度には,2分の

1程度に減り,平成24・25年度にはその7分の1程度

になったが,学習指導要領の全面実施後も継続的

な伝統文化教育の実践研究の検証を求めていると

推測できる。更に,概要からは,子どもが「伝統

と文化」にふれる機会の充実,各教科等における

指導,評価方法の工夫改善,学校全体で指導効果

を高める研究の推進を図っていると推測できる。

そして,グローバル化が進む中で,郷土や我が国の

「伝統と文化」を尊重したうえで国際社会に貢献

する,そのような人材の育成を意図していること

がわかる。

では,全国の研究指定校における「伝統と文化」

に関する教育活動の実例にはどのようなものがあ

るのだろう。そこから研究実践の特徴を分析し,

「伝統と文化」を大切にする教育を推進するため

の授業づくりのヒントにしていきたい。

現行の小学校学習指導要領は平成23年度から

全面実施されている。その時期と重なる平成22・

23年度に国立教育政策研究所が「地域等の課題に

応じた教育課程研究事業『伝統文化教育実践研

究』」で委嘱した研究指定校が取り扱った教材・題

材は次のとおりである。

小学校 伝統文化教育 5

研究指定校が取り扱った教材・題材(抜粋)

詩,短歌,百人一首,俳句,かるた,昔話,落語,歳

時記,和太鼓,お囃子,篠笛,尺八,琴・筝,三味線,

地域の歌,郷土料理,みそづくり,和菓子,京料理,

茶の湯・茶道,生け花・華道,書道,武道,和装,箔

押し,友禅染,組紐,水引,木彫,水墨画,能楽,舞,

歴史,遺跡,伝統行事,しめ縄づくり,餅つき,昔の

遊び,凧づくり など (21)

このように,研究指定校で取り扱っている教

材・題材を列挙すると,言語,音楽,料理,作法,

産業,歴史など,そのカテゴリーは多岐にわたっ

ていることがわかる。

上記のような教材・題材を取り扱った研究指定

校の実践の中には,例えば,外部指導者の篠笛に

対する思いを聞いて伝統文化の大切さに気付くと

ともに,作業手順を理解しながらていねいに篠笛

を作ることをねらいにした取組がある。また,学

習発表会や能の発表会を設定し,保護者や地域の

人々に学んだことを発信することをねらいにした

取組がある。

そこで,平成22・23年度の研究指定校全22校が

どの学年及び教科等で「伝統と文化」に関する教

育活動を行っているのかを調べ,表1-3のようにま

とめた。

表1-3から,研究指定校においては,全22校中

21校が「伝統と文化」に関する教育活動を総合的

な学習の時間に位置付けて実践していることを読

み取ることができる。次いで,音楽科(12校),社

会科(10校),道徳(9校),国語科(8校)に位置

付けて実践している。

一方,部活動でそろばんを扱っている研究指定

校もあるが,算数科,理科,体育科において実践

している小学校はなかった。

教科等

学校 国語科 社会科 算数科 理科 生活科 音楽科

図画 工作科

家庭科 体育科 道徳 外国語

活動

総合的な学習の時間

特別 活動

生活 単元

A 校 2,6 6 1 4,5,

6 3 5 3,4 特

B 校 1~6 4~6 1~6 4,6 3~6 3~6

C 校 3~6 3~6

D 校 3~6 2 3,5 3~6 1~6

E 校 3,5,

6 1~6

3,5,

6

F 校 3,4 1,2 5,6 1~6 3~6

G 校 6

H 校 4~6 1~6 3~6 1~6

I 校 5,6

J 校 3~6 1~6

K 校 1~6 3~6

L 校 3~6

M 校 1~6 3,4,

6 1,2

1,2,4,

5,6 5,6 1~6 3~6

N 校 1~6 1~6 1~6 1~6 3~6 1~6

O 校 4~6

P 校 5,6

Q 校 1,2 1~6 3~6

R 校 1~6 3,5,

6 1,2 4 5,6 1~6 3~6

S 校 1~6 1,4,

5,6

特,3

~6 1~6

T 校 6 4,6 1~6 5,6 4,5

U 校 6 6 6

V 校 3,6 5,6 3,5

部活動(そろばん)2,3

表1-3 「伝統と文化」に関する教育を実践している学年及び教科等(数字は学年,特は特別支援学級) (22)

小学校 伝統文化教育 6

「伝統と文化」に関する教育活動の実践が,総

合的な学習の時間で取り組まれていることが多い

理由について,二つのことが考えられる。

一つめは,地域の人々の暮らしや「伝統と文化」

など,地域や学校の特色に応じた課題設定や学習

内容を定めることができるからである。このこと

は,体験活動を問題の解決や探究活動の過程に位

置付けやすくもする。

二つめは,単元を構成する際,設定された枠内

であれば,授業時数を弾力的に運用できるからで

ある。例えば,地域に伝わる祭りの面白さに関心

をもち,それについて追究していく場合には,祭

りの歴史や由来,どのような音楽が演奏されてい

るのかを調査したり,地域の人々と関わりながら,

それを支えてきたおもいや願いを聞きとったりし,

結果をまとめて報告したり,発表したり,音楽を

演奏したり,実際に祭りに参加したりする学習を

構想することができる。しかし,このような活動

を総合的な学習の時間以外の教科,例えば,国語

科・社会科・音楽科等で充実したものにしようとす

ると,本来の教科のカリキュラムを実践できなくな

る可能性も危惧される。

たしかに,課題の設定,情報の収集,整理・分

析,まとめ・表現といった問題解決的な活動が発

展的に繰り返されていく一連の探究的な学習の

流れは,総合的な学習の時間の特性であり,授業

時数も学習内容に応じて設定できるという利点

がある。しかし,表1-2(p.3)からも明らかなよ

うに,各教科等に「伝統と文化」に関する内容の

記述があることから,様々な教育活動において学

習を進めることが可能である。総合的な学習の時

間として,新たに学習活動を設定するだけではな

く,既にある各教科等の指導計画を見直し,「伝

統と文化」に関する教育活動を重要視することが

大切である。

(2)京都市内の小学校での取組

前項では,全国の研究指定校での「伝統と文化」

に関する教育活動の取組を概観した。本市小学校

では,その教育活動をどのように行っているのだ

ろうか。

本市小学校における平成24年度の「伝統と文

化」に関する教育活動の取組状況を調べたところ,

およそ8割(170校中139校)の小学校が総合的な学

習の時間において「伝統と文化」に関わる教育活

動に取り組んでいる。次に,その教育活動の内容

の一部を示す。

・○○の歴史あれこれ(第6学年)

…○○地域への愛着を深め,よりよい地域にしてい

くために自分ができることを考え,地域の一員と

してよりよく生きていこうとする。地域の歴史的

文化に触れ,親しみをもつ。

・日本の文化を知ろう(第5学年)

…○○会の方をゲストティーチャ―として招き,茶

道を体験することで,6年で学習する日本の文化

について興味・関心をもつ。

・伝統に生きる(第4学年)

…地域の伝統産業について調べたことをもとに,自

分たちの地域に誇りをもつ。

・○○はかせになろう(第3学年)

…社会科でまとめた地図から,校区には歴史を伝え

るものがあることを知り,地域で○○○(伝統産

業)をしている人が多いことに気付く。

など

(下線及びゴシック体は,筆者によるもの)

下線及びゴシック体で示したとおり,地域,伝

統産業,歴史などといった言葉が数多く見られる。

このことから,「伝統と文化」に関する教育活動を

総合的な学習の時間で実践する際には,この時間

だけで行う場合ももちろんあるが,国語科の文学

や古典,社会科の地域学習(第3・4学年)や歴

史学習(第6学年),音楽科,家庭科等との関連を

図り,学習計画を構想していくことも一つの視点

や切り口になると考える。そうすることで,「伝統

と文化」に関する教育活動がより充実したものに

なると考える。

前項では,全国の研究指定校での「伝統と文化」

に関する取組を述べたが,平成22・23年度の研究

指定校の中には,本市のT小学校も含まれている

(表1-3のT校)。

T小学校では,本事業に関わる研究テーマを

「伝統文化に関わる体験活動を通して創造力・表

現力や感謝の心を育成する」(23)としている。教

材・題材の取り扱いと実施している学年及び各教

科等は表1-4のとおりである。

表1-4 本市T小学校での伝統文化教育実践(内容抜粋)

教材・題材 学年 各教科等

茶道・生け花 第6学年 社会科

狂言 第6学年 社会科

短歌 第6学年 国語科

和菓子 第6学年 家庭科

京料理 第5・6学年 家庭科

箔押し 第5学年 総合的な学習の時間

友禅染 第4学年 社会科,総合的な学習の時間

そろばん 第2・3学年 特別活動(部活動)

陶芸 全学年 図画工作科

小学校 伝統文化教育 7

これらの教育活動を進めるねらいの一部を以下

に示す(24)。

第6学年 国語科 古典「短歌」 語感,言葉の使い方に対する感覚などに関心をも

ち,表現の効果がよりはっきりするように工夫して創作する。

第6学年 社会科 歴史学習「室町文化が生まれたこと」華道・茶道・狂言の文化が生まれた時代背景を知

るとともに,実際に体験したり生で見学したりすることを通して,わが国の歴史や伝統を大切にし,日常生活に生かしていこうとする意欲を育てる。

第5・6学年 家庭科 「日常の食事と調理の基礎」(京料理)京都に伝わる伝統的な料理(だしのとり方・おせ

ち・おばんざい・京野菜)について学習し,実際に調理することで先人の願いや知恵を知る。

上記のねらいから,T小学校では「伝統と文化」

に関する教育活動の内容とねらいを明らかにし,

例えば,国語科の古典「短歌」,社会科での歴史学

習「室町文化が生まれたこと」,家庭科においては,

京料理を「日常の食事と調理の基礎」に位置付け

るなど,教科における取扱いを明確にし,実践し

ていることがわかる。

「伝統と文化」を大切にする教育は,単に体験

活動を入れて「楽しく体験できればよい」とした

り,「古いものを取り扱えばよい」と安易に取り組

んだりするものではない。郷土や我が国の「伝統

と文化」に関する教育活動をより充実したものに

していくためには,「隗より始めよ」という言葉が

あるように,奇をてらった実践ではなく,小学校

学習指導要領における「伝統と文化」に関する内

容の記述を把握した上で,自校の地域の実態に応

じて実践していくことが大切になる。

以上の先行実践事例から,「伝統と文化」を大切

にする授業を構築していく際の重要な視点として

三つ挙げることができる。

一つめは,国立教育政策研究所の研究指定校や

本市の先行実践事例を参考にして自校に合った教

材開発を行ったり,教育活動を進めたりすること

が有効だということである。しかし,先行の実践

をそのまま真似するだけでは,「茶道の体験活動を

行ったけれど,子どもたちの感想には,『お茶がお

いしかった。』と書いてあった。」「地域の方から昔

の遊びについて教えていただいたけれど,子どもた

ちは他人事のように聞いていた。」などということ

も起こりうるので,実態に即した実践になるように

留意する必要がある。

二つめは,学習内容や実施時期に合わせて,実

践を支える外部講師や施設の協力・支援を効果的

に得られるように準備しておくことである。茶道

体験を通して,「茶道は,室町時代から続く文化で

あることがわかった。また,茶道ではお茶を飲む

ことだけが目的ではなく,お茶を点てたり,お茶

をいただいたりするときの作法を学ぶことも大切

な目的であることがわかった。」「昔の遊びは,古

いものだから自分には関係ないと思っていた。で

も,地域の方から昔の遊びについての遊び方や作

り方を教えていただいて,自分でも竹とんぼを

作って遊んでみたいと思った。」などといった子ど

もの姿を目指して取り組みたい。

三つめは,目の前にいる子どもの実態を把握

し,子どもに付けたい力や態度を明確にした上で,

単元・題材計画を見直したり加筆したりして,計

画を作成することである。「伝統と文化」に関する

教育活動において,子どもの学びが充実したもの

になるためには,その実践が各教科等に適切に位

置付いているかを確かめながら推進することが大

切である。

次章では,「伝統と文化」を大切にする授業づく

りのための具体的な方策について述べる。

(2) 中央教育審議会答申『新しい時代にふさわしい教育基本法と

教育振興計画の在り方について』答申の概要(平成15年3月

20日)2003.3 p.2

(3) 安野功「伝統・文化に関する教育を充実させるためのポイン

ト」『初等教育資料』(№866 平成22年11月号)2010.11 p.3

(4) 文部科学省『改正前後の教育基本法の比較』http://www.me

xt.go.jp/b_menu/kihon/about/06121913/002.pdf(平成18

年法律120号)2014.2.20

(5) 『学校教育法第21条第3号』http://law.e-gov.go.jp/htmld

ata/S22/S22HO026.html( 終改正:平成23年6月3日)2014.

2.20

(6) 文部科学省『小学校学習指導要領解説 総則編』2008.8

pp..20~21

(7) 文部科学省『小学校学習指導要領解説 国語編』2008.8

p.43,68,93,106,109

(8) 文部科学省『小学校学習指導要領解説 社会編』2008.8

pp..45~46,pp..73~87,pp..97~99

(9) 文部科学省『小学校学習指導要領解説 算数編』2008.8

p.102,124

(10) 文部科学省『小学校学習指導要領解説 音楽編』2008.8

p.32,47,64,68,73

(11) 文部科学省『小学校学習指導要領解説 図画工作編』2008.8

p.40,52

(12) 文部科学省『小学校学習指導要領解説 家庭編』2008.8

p.30,33

(13) 文部科学省『小学校学習指導要領解説 体育編』2008.9

p.24,40,pp..76~77

小学校 伝統文化教育 8

(14) 文部科学省『小学校学習指導要領解説 道徳編』2008.8

pp..47~48,p.53,pp..61~62

(15) 文部科学省『小学校学習指導要領解説 外国語活動編』

2008.8 p.9,20

(16) 文部科学省『小学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間

編』2008.8 p.26

(17) 文部科学省『小学校学習指導要領解説 特別活動編』2008.8

p.121

(18) 国立教育政策研究所『我が国の伝統文化を尊重する教育に

関する実践モデル事業(平成18~21年度)』 (平成18年4月)

http://www.nier.go.jp/04_kenkyu_annai/div08-katei.

html 2014.2.20

(19) 国立教育政策研究所『教育課程研究センター,生徒指導・進

路指導研究センター関係研究指定校等事業便覧(平成23年

度)』 2011.7 p.55

(20) 国立教育政策研究所『教育課程研究センター,生徒指導・進

路指導研究センター関係研究指定校等事業便覧(平成24年

度)』 2012.7 p.29

(21) 前掲(19) pp..58~66

(22) 前掲(19) pp..58~66

(23) 前掲(19) p.66

(24) 国立教育政策研究所「地域等の課題に応じた教育課程研究事

業『伝統文化教育実践研究』成果報告書 ・資料(平成22・2

3年度)」http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report

/dentou_l22-23/dentou_l22-23_rpt_38_kyotoshi.pdf 2014.

2.20

第2章 「伝統と文化」を大切にする授業

づくり

第1節 京都に根ざす「伝統と文化」を体感し,

関心を深める授業づくりに向けて

本研究での「伝統と文化」のとらえを以下に示す。

子どもたちにとって「伝統と文化」のとらえは,

抽象的なものであると考える。そこで本章では,

どのような学びの過程で子どもたちが「伝統と文

化」に対する学びを深めていくと想定しているの

かについても後述する。

(1)体感することで付けたい力や態度

国際化の進展に伴い,日本人としてのアイデン

ティティ(「伝統と文化」を尊重し,郷土を愛する

心)と,国際性(国際社会の一員としての意識)

をもった日本人を育成することが求められている

ことについては,前章で述べたとおりである。こ

れを今回の研究テーマに関連付けると,「京都の

『伝統と文化』」を大切にし,京都を愛する心をも

つこと,京都に住む一員としての自覚をもつこと,

となる。では,教育活動において,どのような力

や態度を育むのか。ここでは,それを「京都に根

ざす『伝統と文化』を体感することで付けたい力

や態度」とする。

まず,「体感する」という言葉について,ここで

は,「教育活動の中で,みたり,きいたり,よんだ

り,触れたり,感じたり,親しんだりすること」

と定義する。

そして,京都に根ざす「伝統と文化」を体感す

ることによって,次のような効果が期待できると

考えている。

また,総則及び各教科等の『小学校学習指導要

領解説』の総説に「21世紀は,新しい知識・情報・

技術が政治・経済・文化をはじめ社会のあらゆる

領域での活動の基盤として飛躍的に重要性を増

す,いわゆる『知識基盤社会』の時代である」(25)

と示されている。知識基盤社会においては,学校

で確実に習得した知識・技能を生かして,社会で

生きて働く力,生涯にわたって学び続ける力を育

成することが重要である。

以上のことを踏まえて,「京都に根ざす『伝統

と文化』を体感することで付けたい力や態度」を

図2-1のように設定した。

「京都に根ざす『伝統と文化』」についての子

どもの学びの過程について以下のように考える。

まずは子どもが文化に出会うこと,次は子どもが

出会った文化について理解すること,更に,単元

○京都の「伝統と文化」の歴史的な意味や内容,それに携わっ

てきた人のおもいや願いなどを理解できる。

○京都や地域を好きになったり,誇りをもったりできる。

伝統…ある集団社会において,歴史的に形成蓄積され,世代をこえ

て受け継がれた精神的文化遺産や慣習

文化…学問・道徳・芸術など,主として精神的活動から生み出

されたもの

図2-1 京都に根ざす「伝統と文化」を体感することで

付けたい力や態度

「文化」をみる目(理解)

「文化」が伝統であるという気付き(理解)

「伝統と文化」を大切にする心(態度)

「文化」との出会い

小学校 伝統文化教育 9

や題材における学びを通して,出会った文化に対

する理解を積み重ねていくことで深まっていく。

例えば,第6学年社会科「江戸の文化と新しい学

問」の歴史学習の中で,歌舞伎と関わりの深い人

物として近松門左衛門が挙げられている。しかし,

実は,京都と縁のある出雲の阿国も歌舞伎と関わ

りがある。出雲の阿国という人物を取り上げるこ

とで,子どもたちは歌舞伎と近松門左衛門の関連

はもちろんのこと,「歌舞伎は京都とも関わりがあ

るのだね。」「江戸時代の文化の一つである歌舞伎

は,京都でも行われていたのだね。そして,出雲

の阿国という人物が活躍していたのだね。」などと

理解を深めることができると考える。このような

学びを通して,子どもは「文化」が現在まで受け

継がれてきていること,つまり,「伝統」であるこ

とに気付くことができると考える。

図2-1からもわかるように,子どもたちも含め

て私たち大人が「伝統と文化」を認識し,それを大

切にしたり,好きになったり,自分もやってみた

いというおもいをもったりするためには,「文化」

に関わる材料との出会いが必要だということであ

る。何も材料がないところからは気付きや学びは

生まれない。材料が不足している中では,どのよ

うな活動をしても認識の深まりはみられない。教

育活動においては,その材料が教材・題材である。

つまり,各教科等の学習に適切に位置付けられた

「京都や地域に関わりのある『文化』」を体感する

ことで,子どもたちは,京都の「伝統と文化」の

歴史的な意味や内容,それに携わってきた人のお

もいや願いなどを理解したり,京都や地域を好き

になったり,誇りをもったりすることができるよ

うになると考える。

(2)「伝統と文化」に係る学習内容

「伝統と文化」に係る学習内容にはどのような

ものがあるのか,国語科・社会科・道徳を例に整

理していきたい。

<国語科>

現行の小学校学習指導要領の国語科では,〔伝

統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕が設

けられた。この事項では「我が国の歴史の中で創

造され,継承されてきた伝統的な言語文化に親し

み,継承・発展させる態度を育てることや,国語

の果たす役割や特質についてまとまった知識を身

に付け,言語感覚を養い,実際の言語活動におい

て有機的に働くような能力を育てる」ことに重点

を置くとしている。また,言語文化については,

「我が国の歴史の中で創造され,継承されてきた

文化的に高い価値をもつ言語そのもの,つまり文

化としての言語,また,それらを実際の生活で使

用することによって形成されてきた文化的な言語

生活,さらには,古代から現代までの各時代にわ

たって,表現し,受容されてきた多様な言語芸術

や芸能などを幅広く指している」としている(26)。

これらのことから,国語科において,子どもたち

が我が国や京都の言語文化について学ぶ機会をも

つことはとても大切であると考える。

そこで,現行の本市小学校指導計画国語科の中

に〔伝統的な言語文化に関する事項〕を含む単元・

教材がいくつあるか調べたところ,6年間でおよそ

25教材あることがわかった。表2-1は,その中から

六つを事例として抽出したものである。

学年単元名

領域 教材名

1年

「C読むこと」むかしばなしがいっぱい

2年 きいてたのしもう

「C読むこと」いなばの 白うさぎ

3年 声に出して楽しもう

一茶・百人一首など

4年 調べて,まとめて,読み合おう 「B書くこと」

「C読むこと」一茶・蕪村など

5年 声に出して読もう

竹取物語・枕草子・平家物語

6年

伝統文化を楽しもう

「C読むこと」伝えられてきたもの

狂言 柿山伏 柿山伏について

表2-1からわかるように,国語科の単元・教材の

中には,「B書くこと」や「C読むこと」の領域に

「伝統的な言語文化に関する事項」が含まれてい

ることがある。一方で,単元・教材の中には,時

数が1時間や2時間というものがある。特に,時数

が1時間の単元・教材においては,音読したり,暗

唱したりして1時間の学習が終わることも考えら

れる。それでは,「伝統と文化」を体感することに

はならない。だからこそ,どのようなことをねら

い,どのように学習を展開すると,「『文化』をみ

る目(理解)」や「『文化』が伝統であるという気

付き(理解)」,「『伝統と文化』を大切にする心(態

度)」を育むことができるのか,各教科等の目標や

表2-1 本市小学校指導計画国語科における「伝統的な言語文化

に関する事項」を含む単元・教材(事例)

小学校 伝統文化教育 10

学習内容を根拠にして,授業を構想する必要があ

ると考える。

<社会科>

国語科と同様に社会科においても本市小学校

指導計画の社会科から,「伝統と文化」に関する教

育活動を行うことができると考えられる単元を調

べた。その際の視点としたことは「京都に根ざす

『伝統と文化』に関する教育活動を行うことがで

きると考えられる単元」である。表2-2は,それら

をまとめたものである。

学年

実施月 単元名

3年 4~7月

わたしたちの京都市

1 わたしたちのまち

2 京都市のまちの様子

3年 8~12月

わたしたちのくらしとはたらく人びと

○ わたしたちのくらしとはたらく人びと

ガイダンス

1 商店のはたらき

2 工場でつくられるもの

農家でつくられるもの [一つを選択]

3年 1~3月

地域や生活のうつり変わり

○ 地域や生活のうつりかわりガイダンス

1 昔を伝えるもの

2 地域の人びとが受けついできたもの

4年 11~12月

きょう土をひらく

○ きょう土をひらく

1 用水のけんせつ~琵琶湖疏水~

4年 1~3月

わたしたちの京都府

1 地図を広げて

2 京都府の様子

3 古くから受けつがれてきた産業の

さかんな宇治市

4 豊かな自然に囲まれている南丹市美山町

5 京都府と各地とのつながり

6年 4~10月

日本の歴史

○ 歴史博物館へ行ってみよう

1 縄文のむらから古墳のくにへ

2 天皇中心の国づくり

4 今に伝わる室町文化

6 江戸の文化と新しい学問

7 明治の国づくりを進めた人々

8 世界に歩み出した日本

6年 3月

世界の中の日本

○ 人類共通の願い

1 日本とつながりの深い国々

表2-2にまとめたとおり,京都に根ざす「伝統と

文化」に関する教育活動は,第3・4学年の地域

学習と第6学年の歴史学習において実践すること

が可能であると考える。この表では,第5学年の

単元を挙げていない。その理由として,第5学年

では,我が国の国土や産業について学習すること

が具体的な対象になっている。第3・4学年と第

5学年の目標及び学習内容の違いをはっきりさせ

ることで,第5学年の学習が,単なる地域につい

ての学びにならないように留意したためである。

<道徳>

本市小学校指導計画道徳から,「伝統と文化」に

関する教育活動を行うことができると考えられる

主題(資料)を調べ,表2-3のようにまとめた。

学年 実施月 主題名(資料名)・内容項目

1年 3月 ぼくたちの町大すき(京のかどはき)・4‐(5)

2年

6月 すてきな京都(この町がすき)・4‐(5)

9月 すてきな京都(大文字)・4‐(5)

3年

7月 文化や伝統に親しむ(「ありがとう」の言葉)

・4‐(6)

10月 郷土を愛する心(動く はく物かん「時代祭」)

・4‐(5)

10月 外国の文化(マダン)・4‐(6)

3月 郷土を愛する(高せ川よ えい遠に)・4‐(5)

4年

7月 文化や伝統を大切に(メルヘンを二人の手で)

・4‐(6)

10月 郷土を愛する心(伏見人形)・4‐(5)

1月 郷土を愛する心(疏水をひらく)・4‐(5)

2月 日本のこころ(ふろしき)・4‐(6)

5年

6月 郷土を愛する心(京焼・清水焼の町 蛇ヶ谷)

・4‐(7)

1月 ふるさとを愛する心(ひびけ,心のハーモ

ニー)・4‐(7)

2月 文化の違いを越えて(ペルーは泣いている)

・4‐(8)

6年

10月 郷土を守る(羽束師川)・4‐(7)

1月 日本の心(目ざめよ日本)・4‐(8)

2月 隣の国の人々と(雨森芳洲と朝鮮通信使)

・4‐(8)

道徳教育は「伝統と文化」を大切にする教育活

動と深く関連している。小学校学習指導要領解説

総則編に,道徳教育の推進に関して「伝統と文化を

尊重し,それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛

し,個性豊かな文化の創造を図る」(27)とある。また,

道徳の内容は四つの視点があるが,特に,視点4

の内容項目「主として集団や社会とのかかわりに

関すること」には,郷土や我が国の「伝統と文化」

に関する事項が系統的に示されている。例えば,

第5学年及び第6学年の視点4の(7)には「郷土や

我が国の伝統と文化を大切にし,先人の努力を知

り,郷土や国を愛する心をもつ」(28)ことが掲げ

られている。そこで,実践を行う際には,道徳と

教科等との相互の関連を意識しながら取り組んで

表2-2 京都に根ざす「伝統と文化」に関する教育活動

を行うことができると考えられる単元

表2-3 京都に根ざす「伝統と文化」に関する教育活動を行う

ことができると考えられる主題(資料)

小学校 伝統文化教育 11

いきたいと考えている。なぜなら,道徳の時間が,

学校の教育活動を通じて行われる道徳教育の「要」

の時間としての役割,つまり,道徳の時間以外の

道徳教育を補充,深化,統合する役割を担ってい

るからである。

更に,図2-1(p.8)で示したとおり,「伝統と文

化」について理解したり,それを大切にしたりす

る態度は,学びの積み重ねによって身に付くもの

だと考える。そして,各教科等で意図的に関連付

けることで,よりいっそう「『文化』をみること(理

解)」や「『文化』が伝統であるという気付き(理

解)」「『伝統と文化』を大切にする心(態度)」を

育み,「伝統と文化」を大切にし,地域で学ぶ強み

を生かす子どもの育成につながると考える。

第2節 本市指導計画への位置付け

本節では,「伝統と文化」を大切にする授業を

つくる際に留意することとして,「各教科等の目標

を実現することを前提に『伝統と文化』を大切に

する教材・題材を位置付けること」と「各教科等

の目標を実現する単元・題材を構成する1時間の授

業において,『伝統と文化』の視点をどこに位置付

け,どのように指導・支援するのかということ」

について述べる。

<授業づくりの視点①-各教科等の目標の実現->

授業づくりにおいては,各教科等の目標を実現

することを前提に「伝統と文化」を大切にする教

材・題材を位置付けることが大切である。「伝統と

文化」に関する教育活動は,各教科等の時間に行

われることが多い。各教科等にはそれぞれの目標

及び内容が学習指導要領に示されており,指導者

はそれを踏まえて指導・支援している。具体的に

は,本市小学校指導計画を根拠に単元や題材,主

題のどの部分に「伝統と文化」に関する学習の教

材を盛り込むことができるのかを考えたい。つま

り,「伝統と文化」を大切にする授業をつくるため

には,「何を」「どこで」「どのように」指導・支援

するのかという,指導者の明確な授業構想が必要

になってくると考える。そこで,本市小学校指導

計画の学習活動の中に「伝統と文化」に関する教

材・題材を位置付ける方法で構想した事例【事例

①】と,本市小学校指導計画に示されている目標

を踏まえた上で,単元・題材ごと「伝統と文化」

に関する学習に差し替える方法で構想した事例

【事例②】を提示する。

【事例①】

本市小学校指導計画の学習活動の中に「伝統と

文化」に関する教材・題材を位置付ける方法につ

いて,国語科第1学年の教材「むかしばなしが

いっぱい(全5時間)」を事例にして考えてみたい。

この教材で進める学習は,学習指導要領の内容「C

読むこと」,〔伝統的な言語文化と国語の特質に関

する事項〕(1)アの「(ア) 昔話や神話・伝承など

の本や文章の読み聞かせを聞いたり,発表し合っ

たりすること」(29)に該当する。表2-4は,本市小

学校指導計画国語科において示されている目標と

学習活動に基づいて作成したものである。

目

標

・昔話や伝承の本や文章を読んだり,読み聞かせを聞い

たりし,感想を発表することができるようにする。

・昔話の本を選んで読むことができるようにする。

時 学習活動

1

○教科書の挿絵を見ながら,知っている話について話し合う。

・知っている日本の昔話や外国の昔話について発表し合

い,読んでみたい話を見つける。

2

○教科書に載っている「おはなしにっき」や「どくしょ

けいかく」の書き方を知り,読書記録をつける。

・今まで読んだ本を「おはなしにっき」に書いたり,読

んでみたいと思ったお話を「どくしょけいかく」に書

いたりする。

3

○「むかしばなし紹介」の計画を立てる。

・興味をもったお話ごとにグループを作る。

・歌,指人形,簡単な劇遊びなど既習の表現を使って紹

介の練習をする。

・これから読んでみたいお話を「どくしょけいかく」に書く。

4○「むかしばなし紹介」の発表をする。

・グループごとに発表する。

5 ・興味をもった本を読む。

例えば,第3時の学習活動「『むかしばなし紹介』

の計画を立てる」の中に「これから読んでみたい

お話を『どくしょけいかく』に書く。」とある。

このときに京都に関する民話を教材として準備し,

それを読書計画に書いてもよいことにすると,「そ

れを進んで読んでみたい」「友だちに紹介しよう

と思う」といった子どもの意欲が高まり,学びが

深まった姿を引き出すことにつながると考える。

また,京都に関する民話を学習活動に位置付ける

ことは,ただ単に子どもの興味・関心に働きかけ

るだけでなく,本教材の目標を具現化することに

もつながる。更に,京都に関する民話を教材・題

材として学習活動に位置付けることで,「伝統と

文化」を大切にし,地域で学ぶ強みを生かすこと

ができる。なぜなら,子どもの感想に自分の体験

や京都との関わりが見られたり,子ども自らが京

都に関する本を選ぶきっかけになったりすると考

えるからである。

表2-4 本市小学校指導計画国語科に示されている目標

と学習活動 (30)

小学校 伝統文化教育 12

【事例②】

学習指導要領の内容及び本市小学校指導計画か

ら,単元・題材ごと「伝統と文化」に関する学習

に差し替える方法について,次のような事例を行

うことが可能であると考える。

例えば,図画工作科第6学年の題材に「味わっ

てみよう,日本の美術(鑑賞する)」がある。表2-5

は,本市小学校指導計画図画工作科において示されて

いる目標と学習活動に基づいて作成したものである。

目標

・自分なりの感じ方をもって作品を鑑賞し,そのよさや特徴について話し合い,日本の美術への親しみを深める。

時 学習活動

1

○教科書の図版を鑑賞して,作品の特徴や作家の思い,工夫について考える。

・すてきだなと思うことを基にして,作品の特徴や作家の思い,工夫について話し合う。

○自分の好きな作品を選んで,その作品が気に入った理由を話し合う。

この題材で進める学習は,小学校学習指導要領

解説図画工作編の第5学年及び第6学年の内容

「B鑑賞」(1)「ア 自分たちの作品,我が国や諸

外国の親しみのある美術作品,暮らしの中の作品

などを鑑賞して,よさや美しさを感じ取ること」

(32)に該当する。このことを受けて,例えば,教

科書の図版を鑑賞する学習活動から,題材を校区

や京都市内にある文化財を鑑賞する学習活動に差

し替えることもできると考える。上記アの活動の

概要において,「『我が国や諸外国の親しみのある

美術作品』は,国や地域,文化,時代,風土,作者

の個性などがかかわって創造され,固有のよさや

美しさを醸し出している美術作品のことである」

(33)と示されていることから,校区や京都市内に

ある社寺や美術館等を鑑賞の対象とし,授業を構

想したり,実際に学習したりすることができると

考えるからである。その場合に考えられる目標と

学習活動は表2-6のとおりである。

目

標

・自分なりの感じ方をもって京都の社寺や美術館等を鑑

賞し,そのよさや特徴について話し合い,京都の社寺

や美術館等への親しみを深める。 時 学習活動

1

○「◇◇寺」を鑑賞して,その寺の特徴や建てた人の思

い,工夫について考える。

・すてきだなと思うことを基にして,「◇◇寺」の特徴

や建てた人の思い,工夫について話し合う。

○校区や京都市内にある自分の好きな京都の社寺や美

術館等を選んで,それが気に入った理由を話し合う。

京都市内には,「郷土を絵にする」という題材名

で校区にある社寺や京都市美術館を「A表現」の

学習に組み込み,全学年が取り組んでいる小学校

もある。このことから,各校の実態に即して,「A

表現」と「B鑑賞」の学習を関連付けることが可

能だといえる。子どもたちが校区や京都市内にあ

る社寺や美術館等を鑑賞し,そのよさや美しさを

感じ取ったり,自らそのよさや美しさを表現した

りすることは,対象となる社寺や美術館等を大切

にする気持ちを育むことにもつながると考える。

「A表現」と「B鑑賞」の学習を関連付け,題材

名を「味わい,伝えよう,京都の美術(案)」とし

たとき,全5時間で,表2-7のような目標と学習活

動を構想することができる。

目

標

・自分なりの感じ方をもって京都の社寺や美術館等を鑑

賞し,そのよさや特徴について話し合い,京都の社寺

や美術館等への親しみを深める。

・自分が大切に思う京都の社寺や美術館等の美しさを感じなが

ら,表したいことの主題に合った視点を考えようとする。

・思いがよく伝わるように,材料や用具を生かして使っ

たり,様々な表現方法を組み合わせたりして表す。

時 学習活動

1

○「◇◇寺」を鑑賞して,その寺の特徴や建てた人の思

い,工夫について考える。

・すてきだなと思うことを基にして,「◇◇寺」の特徴

や建てた人の思い,工夫について話し合う。

○校区や京都市内にある自分の好きな京都の社寺や美

術館等を選んで,それが気に入った理由を話し合う。

2・3・4

○感じたことや伝えたいことを基に視点を考えたり,表し方を構想したりする。

○材料や用具の特徴を生かしたり,思いに合った表現方法を選んだりして,イメージに合わせて作品の表し方を工夫する。

5

○自分や友達の作品について話し合い,友達の感じ方や

表現に共感したり,自分の感じ方や表現と比べたりし

て,多様な見方や感じ方をする。

このように図画工作科において,「A表現」と「B

鑑賞」の学習を関連付けて指導していくことは,

子どもが京都の社寺や美術館等のよさや美しさを

主体的に味わうことになり,それに対する関心を

高めることにもつながる。目標と学習活動の意図

を明確にした上で各教科等で「伝統と文化」に関

する授業をつくることは,子どもが京都に根ざす

「伝統と文化」を体感し,それらに関心を深める

ことにもつながると考えるからである。

<授業づくりの視点②-授業における指導・支援->

授業づくりにおいては,各教科等の目標を実現

するために,単元・題材を構成する1時間の授業に

おける指導者の指導・支援が大切である。

指導者の授業構想を整理したり,明らかに示し

たりするために必要なものが学習指導案であると

考える。図2-2は,「伝統と文化」に関する学習指

導案の形式例である。

「伝統と文化」を大切にし,地域で学ぶ強みを

表2-5 本市小学校指導計画図画工作科に示されている

目標と学習活動 (31)

表2-6 京都市内にある社寺や美術館等を鑑賞の対象に

したときの目標と学習活動

表2-7 「味わい,伝えよう,京都の美術(案)」の

目標と学習活動【第5・6学年】

小学校 伝統文化教育 13

生かす子どもの育成を目指すために,指導者は1

時間の授業において,どこで,どのような資料を

提示するのか,また,どのような指導・支援を行

うのかを明らかにする必要がある。それを意図し

て学習指導案に「○伝」を明記し,支援については○伝

及び太字ゴシックで示すこととした。【事例①】で

述べた「伝統と文化」に関する教材・題材につい

ては○伝資料(○伝教材・○伝題材)と示した。なお,

図2-2で示した学習指導案の教科は社会科である

が,この形式例は社会科以外の各教科等にも汎用

性があるものとして作成した。

<サブテーマの「学習プログラム」について>

本研究では,各教科等の授業において「京都に

根ざす『伝統と文化』を体感することで付けたい

力や態度」を意識して構成し,更に,「授業づくり

の視点① -各教科等の目標の実現-」と「授業づく

りの視点② -授業における指導・支援-」をもって

授業づくりをする。このような一連の構成を「学

習プログラム」とする。

次章では,「伝統と文化」を大切にする教育実践

の具体について述べる。

(25) 前掲(6)p.1

(26) 前掲(7)pp..23~24

(27) 前掲(6)p.20

(28) 前掲(14)p.61

(29) 前掲(7)p.43

(30) 京都市教育委員会「小学校指導計画国語科」2011.4 p.59

(31) 京都市教育委員会「小学校指導計画図画工作科」2011.4 p.40

(32) 前掲(11)p.52

(33) 前掲(11)p.52

図2-2 「伝統と文化」に関する学習指導案の形式例

伝統文化教育 社会科学習指導案

6年 組 指導者 ○○ ○○

1 日 時 平成 25 年○月○日(○)○校時

2 単元名 「天皇中心の国づくり」

3 単元の目標 大陸文化の摂取,大化の改新,大仏造営の様子,貴族の生活について遺跡や文化財,各種の資料を活用して調べ,天皇を中心とした政治が確

立されたことや日本風の文化が起こったことについて考え,表現する。

4 本時の目標 日本風の文化がおこったことについて資料を使って調べ,まとめる。 5 本時の展開 8/10時間

学習活動

主な発問(◇)主な指示(□) 予想される児童の反応(・)

「学習問題」あるいは「学習のめあて」

必要な資料など(◆)

伝統と文化に関わって必ず提示する資料(○伝)

支援(*)留意点(○)評価

【但し,「地域で学ぶ強み」となる素材をどのように

学習活動に組み込むのか,その支援については,○伝及

び太字ゴシックで示す。】

1 「貴族のく ◇「貴族のくらし」には,和歌や蹴鞠のほ *社会科教科書39ページに「(貴族のくらしの中で,)

3 学習問題に

対して,資料

をもとに調べ

る。

□学習問題に対して,資料をもとに調べよ

う。

・その代表的なものが「かな文字」だね。

・紫式部が「源氏物語」を,清少納言が「枕

草子」をかな文字で書いたのだね。

・「大和絵」には,貴族の生活ぶりなどが描

かれているのだね。

・平安時代に,美しくはなやかな日本風の

文化(国風文化)が生まれたのだね。

◆紫式部の名前と人物画

◆清少納言の名前と人物画

○伝資料「かな文字」(社会科教科書 p.40)

○伝資料「大和絵」(社会科教科書 p.40)

○伝資料「束帯」(社会科教科書 p.41)

○伝資料「十二単」(社会科教科書 p.41)

◆地図帳

する。

*第6時で用いた資料と平安時代の文化を比較する

ことで,平安時代に大陸の文化とは趣の異なった

独自の日本風の文化が興ったことを理解できるよ

うにする。その際,紫式部の源氏物語・清少納言

の枕草子・かな文字・大和絵・束帯・十二単など

は,黄色チョークで板書することで,ノートに必

ず記録するものとして示す。

平安時代の文化には,どのようなものが

あったのだろう。

○伝資料「ことば『日本風の文化』」

(社会科教科書 p.41)

○伝資料「平等院鳳凰堂」(京都府宇治市,世

界文化遺産,国宝)(社会科教科書 p.41)

○伝文化という視点は学習の柱としている。そこで,

資料「ことば『日本風の文化』」に記載されている

事柄(この時代に,これまでの大陸の文化を取り

こんで,新たに日本の風土にあった文化が生まれ

ました。そのため現在まで受けつがれているもの

も多く残されています。)について,また,京都と

のかかわりはおさえておくべき知識として,子ど

もがノートに記録するように指導する。

○伝「『平安時代』の主な舞台はどこだったのだろう。」

という補助発問を行うことで,平安時代の文化は,

平安京,つまり京都ととても深いかかわりがある

ことに気付くことができるようにする。 とに気付く とができるようにする。

【観察・資料活用の技能】

「伝統と文化」を大切にし,地域で学ぶ強みを生かす子どもの育成を目指すために,指導者はどのような資料を提示するのか,どのような支援を行うのかを明らかにする必要がある。それらのために○伝を用いる。

小学校 伝統文化教育 14

第3章 「伝統と文化」を大切にする教育

実践

第1節 第3学年「道徳」‐京都や地域のよさを

感じ取るようにする取組‐

研究協力校のA小学校の校区には上御霊神社

があり,毎年5月に祭礼が行われていることを多く

の子どもたちが知っている。そこで,子どもたち

がよりいっそう地域や京都の行事に関心をもち,

積極的に関わろうとする態度を育てるとともに,

地域や京都の「伝統と文化」に親しみ,大切にす

ることを通して京都や地域のよさを感じ,郷土に

愛着をもつ心を育んでいきたいと考えた。

<本市小学校指導計画に基づいた授業構想>

表2-3(p.10)で示したとおり,本市小学校指

導計画道徳の第3学年には,道徳の内容項目4-(5)

「4 主として集団や社会とのかかわりに関するこ

と (5) 郷土の伝統と文化を大切にし,郷土を愛す

る心をもつ」に該当する「主題『資料』」として「郷

土を愛する心『動く はく物かん(時代祭)』」と「郷

土を愛する『高せ川よ えい遠に』」がある。「郷土

を愛する心『動く はく物かん(時代祭)』」は10

月に行う教材として挙げられているが,上御霊神

社の祭礼,時代祭と同じ京都三大祭の葵祭や祇園

祭に近い時期に道徳の実践を行うことで,学習の

効果を高めることができると考え,7月上旬に実践

を行った。実際,葵祭・祇園祭・時代祭を京都三

大祭と呼ぶことや,それらがいつ行われているの

か,どのような祭なのかを知っている子どももい

れば,知らない子どももいた。資料で取り上げら

れている時代祭について知ることで,「5月に行わ

れた葵祭はどのような祭りだったのかな。」「祇園

祭は夏に行われるのだね。今年の夏に行ってみた

いな。」「家族が京都三大祭のことを知っているの

か聞いてみよう。」と京都三大祭をきっかけにして

地域や京都の「伝統と文化」に親しみ,愛着をも

つことができるようにすることを考えた。

本実践のねらいは「心がぽかぽかしてきたなお

きの心を考えることを通して,郷土の文化に親し

み,郷土を大切にしようとする心情を育てる。(京

都市立小学校指導計画道徳参考)」,評価の観点は

「時代祭に関心をもつとともに,京都三大祭をは

じめ地域の祭に愛着をもち,それらを大切にして

いこうとしている。(価値への関心・意欲・態度)」

である。主題設定の理由は次のとおりである。

【ねらいとする道徳的価値について】

時代祭はおよそ120年間行われてきている行事で,京都三大

祭の一つである。歴史と伝統の重みを感じることができる。

また,時代祭の行列が御所を通る。御所は京都市街にあり,

子どもたちにとって身近に感じることができる場所であろ

う。第3学年の子どもたちは,地域での生活が活発になって

くる。社会科における地域の学習では,郷土に関わる内容を

学習する機会も増えてくる。そこで,京都や地域の行事や活

動に関心をもち,積極的に関わろうとする態度を育てるとと

もに,京都や地域の伝統と文化に親しみ,大切にすることを

通して,郷土に愛着をもつ心を育んでいきたいと考えている。

【資料について】

本資料は,大きく四つの場面で構成されている。

①「なおき君」は,おじいさんとお父さんと共に,昔の衣装

を着て,時代祭の行列に出ることになった。

②しかし,顔を真っ白に化粧している姿を友だちに見られた

「なおき君」は恥ずかしくて下を向いてしまう。

③恥ずかしい気持ちを抱きながら時代祭に参加した「なおき

君」だが,おじいさんやお父さんの話「動く博物館」から

京都の町はずっと昔から続いていることに気付く。

④いつの間にか「なおき君」は恥ずかしさもなくなり,胸を

はって歩くようになり,心がぽかぽかすることも実感する。

【資料を扱う上で留意すること】

☆京都三大祭について知っていることを発表することで,京都

三大祭の一つ「時代祭」を身近なものとしてとらえやすくし,

資料を通しての学びにつなげることができるようにする。

☆恥ずかしさを感じながら時代祭の行列に参加した「なおき

君」であったが,いつの間にか「なおき君」の心はぽかぽか

してくる。資料にそって「なおき君」の心を中心に資料を読

み取ることで,何がきっかけで「なおき君」の心がぽかぽか

するようになったのかを考えることができるようにする。

<道徳の学習と国語科の学習の架け橋>

道徳の学習で郷土の文化について学ぶことは,

子どもたちが地域や京都の文化について関心を

もったり,意識したりすることにつながると考え

た。また,国語科「声に出して楽しもう」の学習

で,子どもたちが地域や京都にある地名・寺社仏

閣・祭・山・川などを使って短歌あるいは俳句を

つくる「表現活動」にも活用することができると

考えた。そこで,道徳と国語科の学習の架け橋と

して,図3-1のような絵地図を使うことにした。

図3-1 「京都市の絵地図」カードを使おう!【学び方を示したワークシート】

小学校 伝統文化教育 15

このワークシートを使うことで,子どもたちが

「学び方を学ぶ」ことや主体的に地域や京都の様

子に目を向けようとしたり,興味・関心をもった

りすることにつながると考えた。

◇子どもの姿から

本実践授業「動く はく物かん(時代祭)」の主

な学習活動と「地域で学ぶ強み」となる素材は表

3-1のとおりである。

主な学習活動 「地域で学ぶ強み」となる素材○伝

1 京都三大祭について知っ

ていることを発表する。 2 ビデオで「時代祭」を視

聴する。 3 本時の学習のめあてを確

かめる。 4 時代祭に出ることになっ

た「なおき君」の気持ちを

話し合う。 5 お父さんやおじいちゃん

の話を聞いた「なおき君」の

心の揺れについて話し合う。 6 「なおき君」の心がぽか

ぽかしてきた理由について

考え,話し合う。 7 校区・地域のいいところ

見つけをする。 8 指導者の説話を聞く。

○伝京都三大祭について知って

いることを発表する場を設

けることで,京都三大祭の

一つ時代祭を身近なものと

してとらえやすくし,資料

を通しての学びにつなぐこ

とができるようにする。

○伝 VHS「四季に咲く『京都三

大祭』」の「時代祭」を視聴

することで,「時代祭」の行

列の様子を把握できるよう

にする。

本実践授業の導入の工夫として,京都三大祭に

ついて知っていることを発表する場を設けた。す

ると,「葵祭です。」「祇園祭も京都三大祭です。」

と京都三大祭のうち二つの祭は子どもたちからす

ぐに出てきたのであるが,「あと,もう一つある。」

「何だったかな。」と時代祭がなかなか出なかった。

時代祭について聞くことが多そうで実は少ないこ

とや,子どもにとってイメージがわきにくいことを

推測できる。

そこで,京都三大祭を写真資料で確かめた後,

時代祭の映像資料を提示した。H児は,映像資料

「四季に咲く『京都三大祭』」で時代祭の様子を視

聴したとき,それをじっくりとみて,「子どもがい

る。」とつぶやいていた。そして,「なおき君」の

心がぽかぽかしてきた理由について考えるととも

に「なおき君」はどのような様子で歩いてみたの

かを表現する活動のとき,H児は「うたにのって」

と表現していた。これは,H児が映像資料から時

代祭の行列の様子や笛の音色が聞こえてきたこと

をとらえたからこそ,主人公の気持ちを共感的に

とらえて「うた(音楽)にのって」と表現するこ

とができたと考える。図3-2は,子どもたちが表現

したものを振り返っている場面である。

更に,本実践終末での「京都や校区は,どのよ

うなところがすてきなのだろう。」について,H児

は「金閣寺…金閣寺の池はとてもきれいだよ。」と

書いていた。これは「先生,世界遺産でもいいで

すか。」というS児の発言がH児の思考に波及した

とも考えられる。また,研究協力校のA小学校の

近くにある相国寺を挙げて,「相国寺がおすすめで

す。古くからつかわれているたてものがあるから

です。」と表現している子どもがいた。子どもたち

は生活経験から「京都には寺や自然が数多くある

こと」を知っている。それが本実践で示したよう

な道徳の学びによって,「京都のすてきな『世界遺

産』」といったように京都や地域のよさを感じ取る

子どもの姿や,「郷土の伝統と文化を大切にし,郷

土を愛する心をもつ」ことにつながった。

第2節 第3学年「国語科」‐京都や地域の素材

を生かす取組‐

小学校学習指導要領の国語科の主な内容に「伝

統的な言語文化に関する指導の重視」と示されて

いる。これに基づいて,本市小学校指導計画国語

科第3学年においては,5月に「声に出して楽しも

う『良寛・芭蕉など』」を,11月に「声に出して楽

しもう『一茶・百人一首など』」を,1月に「かる

たについて知ろう『かるた』」を学習することに

なっている。本研究では,京都や地域の素材を生

かす取組という観点から,11月の「声に出して楽

しもう『一茶・百人一首など』」に視点を当てて実

践することにした。本実践でのねらいは次のとお

りである。

本単元は1時間単元であるが,3時間設定にし,「京都の景色を

詠んだ短歌と俳句」にふれたり,子どもたち自らが京都の景色を

入れた短歌と俳句を書き表したりする活動を単元の中に取り入

れる。このことで,子どもたちが短歌と俳句は教科書に載ってい

るものだけではなく,「京都に関わりのある短歌と俳句がある。」

「社会科の学習で学んだり,行ったりした地域のことが短歌と

俳句になっている。」と実感することができるようにする。

表3-1 主な学習活動と「地域で学ぶ強み」となる素材○伝

図3-2 子どもたちが表現したものを振り返っている場面

小学校 伝統文化教育 16

図3-3 ワークシートに短冊をはる様子

前述したねらいのもと授業実践を行うことで,

子どもたちが京都に縁のある短歌と俳句といった

言語文化に親しむ態度を育んだり,それらを大切

にしようとする心の育成につながったりすると考

えた。

表3-2は,「声に出して楽しもう『一茶・百人一

首など』」の目標と学習活動である。本市小学校指

導計画国語科第3学年において本単元は1時間設

定であるが,3時間設定で構想した。

目

標

・知っている言葉を手がかりに情景を思い浮かべたり,

リズムを感じ取ったりしながら短歌と俳句を音読し,

文語の調子に親しむことができるようにする。

時 学習活動

1

◇国語 三(上)わかば 単元「声に出して楽しもう」の

学習で学んだ短歌と俳句について振り返る。

◇「天の原振りさけ見れば春日なる三笠の山に出でし月

かも」(安倍仲麿)と「さみだれや大河を前に家二軒」

(与謝蕪村)を短歌と俳句に分類する。

◇短歌と俳句の空欄部分にどのような言葉が入るのか

を考える。

◇京都に縁のある短歌があることを知る。

◇短歌と俳句を声に出して読む。

◇お気に入りの短歌や俳句を見つける。

2

◇京都に縁のある短歌3首と俳句2句を提示し,それぞ

れの空欄部分に入る地名や場所を考える。

◇それぞれの短歌と俳句にどの言葉を当てはめたのか

を確かめ,完成した短歌と俳句を声に出して読む。

◇お気に入りの短歌や俳句を見つける。

3

◇京都の地名や場所を使って,短歌や俳句をつくる。

◇短歌や俳句を短冊に書き表す。

◇表現した短歌や俳句を紹介する。

京都市小学校における一年間の授業週は44週間

である。学校教育法施行規則に示されている授業

時数は35週間で指導することを前提に示されてい

る。つまり,京都市小学校では,授業時数をおよ

そ1.25倍に増やして指導しているといえる。この

ような理由から,授業時数を意図的に1時間あるい

は2時間増やして指導することが可能であると考

えた。第2節の社会科の実践において,全9時間の

設定を全10時間で構想していることも同様の理由

である。

◇子どもの姿から

ここでは,子どもが京都と短歌・俳句のつなが

りを感じるためにどのような素材を「声に出して

楽しもう『一茶・百人一首など』」の学習活動に位

置付けたのか,また,単元を通しての学習をどの

ように進めたのか,道徳の学習後に取り組んでい

た「『京都市の絵地図』カードを使おう!」をどの

ように生かしたのかについて述べる。

<第1時‐「短歌」「俳句」についての振り返り‐>

第1時の学習課題「今日,学習する短歌と俳句の

中からお気に入りを見つけよう。」を把握した後,

まず,「天の原 振りさけ見れば 春日なる 三笠の

山に 出でし月かも」(安倍仲麿)と「さみだれや 大

河を前に 家二軒」(与謝蕪村)を短歌と俳句に分類

する活動を行った。子どもたちは「『天の原 振り

さけ見れば 春日なる 三笠の山に 出でし月かも』

は三十一音だから,短歌です。」「『さみだれや 大

河を前に 家二軒』は五・七・五だから俳句です。」

とリズムを根拠にしたり,「さみだれや 大河を前

に 家二軒(与謝蕪村)には,『さみだれ』という

季節を表す言葉が入っているから俳句です。」と季

節を表す言葉に着

目したりして,短

歌と俳句に分類す

ることができてい

た。その後,板書

と対応するように

ワークシートにも

短冊をはる活動を

行った。図3-3は,

そのときの様子である。このとき,「『天の原 振り

さけ見れば 春日なる 三笠の山に 出でし月かも』

は短歌」「『さみだれや 大河を前に 家二軒』は俳

句」と声に出して確かめながら,ワークシートに

短冊をはる子どもの姿が見られた。

次に,以下の短歌と俳句の短冊を黒板に提示した。

その際の指導者の指示(T)と子どもの反応

(C)の概要は以下のとおりである。

ゴシック体で表したように,友だちのつぶやき

を聞きながらワークシートを見渡し,黒板に提示

された短歌と俳句の空欄部分に当てはめる言葉を

早々と見つけている子どもの姿が見られた。

更に,図3-4は子どもたちが短歌と俳句の空欄

部分にどのよう言葉が入るのかを考えている場面

である。ここでは,「たぶんこれが当てはまると思

表3-2 全3時間で構想した単元「声に出して楽しもう

『一茶・百人一首など』」目標と学習活動

・久方の光のどけき 静心なく花の散るらむ(紀友則)

・ まけるな一茶これにあり(小林一茶)

・荒海や佐渡によこたふ (松尾芭蕉)

T:みんなに(短歌と・俳句に分類して,黒板に)貼ってもら

いますね。

C:短冊の には,何が入るの。

C:あっ。ワークシートに書いてあるよ。ここから選ぶんや。

小学校 伝統文化教育 17

図3-4 短歌と俳句の空欄部分に当てはま

る言葉を考えている様子

う。」と短歌と俳句

の言葉に着目し,

自問自答しながら

空欄部分に当ては

まる言葉を考えて

いる子どもの姿が

見られた。また,

空欄部分に言葉を

当てはめてから,

短歌と俳句を声に

出して読み,それらが適切かどうかを確かめてい

る子どももいた。これらは「空欄部分の前後の言

葉に着目して考えている姿」「七五調や五七調のリ

ズムになるかを考えている姿」と言い換えること

ができる。このことは本単元の目標「知っている

言葉を手がかりに情景を思い浮かべたり,リズム

を感じ取ったりしながら短歌と俳句を音読し,文

語の調子に親しむことができるようにする。」に迫

る姿であると考える。そして,隣の友だちと空欄部

分に当てはめた言葉とその理由を伝え合う場面で

は,「 まけるな一茶これにあり」(小林

一茶)に痩せ蛙を当てはめた理由を「痩せ蛙は痩

せているから,負けたらあかんと言っているのだ

と思うから。」と俳句の中の言葉から,その情景を

思い浮かべて説明している子どもの姿がみられた。

学級全体で短歌と俳句の空欄部分にどのよう

な言葉が入るのかを確かめる場面での子どもの反

応は,以下のとおりである。

上に示した反応から,子どもたちが短歌と俳句

の言葉に着目していることを見取ることができる。

また,「あっ。そうか。なるほど。」という子ども

の反応からは,友だちの発言がきっかけとなり,

新たな学びや気付きにつながったことを見取るこ

とができる。このことから,短歌と俳句に空欄部

分に当てはまる言葉を考える学習活動を行ったこ

とは,子どもたちが短歌と俳句に関心をもつ上で

効果的であったと考える。

この後,子どもたちは京都に縁のある短歌「大

江山いく野の道の遠ければまだふみも見ず天の橋

立」(小式部 内侍)があることを知る。図3-5は,

社会科副読本「わたしたち

の京都」の「京都の地図帳

『京都府の地形と交通』」

を用いて,「天の橋立」の

位置を確認している場面

である。京都に縁のある短

歌を知ったことで,お気に

入りの短歌あるいは俳句

を見つける場面では,下の

図3-6のとおり「京都の場

所の名前が入っていて,す てきだと思いました。」という理由で,「大江山 い

く野の道の 遠ければ まだふみも見ず 天の橋

立」という短歌をお気に入りにしている子どもも

いた。

第1時の学習の中で,京都に縁のある短歌と出

会った子どもたちからは,「京都の場所の名前が

入った短歌は,ほかにもあるのかな。」「あるとし

たらどんな短歌かな。」などの声が聞かれ,京都に

縁のある短歌をもっと知りたいという意欲的な姿

が見られた。

<第2時‐京都に縁のある短歌と俳句との出会い‐>

第2時の導入では,学びの連続性を意図して,

前時の学習で用いた京都に縁のある短歌「大江山

いく野の道の 遠ければ まだふみも見ず 天の橋

立」の短冊を黒板に提示し,声に出して読む活動

を行った。その後,「今日も京都に縁のある短歌と

C:私が「久方の光のどけき 静心なく花の散るらむ」

(紀友則)に当てはめた言葉は「春の日に」です。花と書い

てあって,それと「春の日に」が合っているからです。

C:「荒海や佐渡によこたふ 」(松尾芭蕉)に当ては

まる言葉は,「天の河」です。海という言葉があり,海と河

はつながっていると思ったからです。

C:付け足しで,荒海は海で,天の河も河で,水が関係してい

るからです。

C:「 まけるな一茶これにあり」(小林一茶)には

「痩せ蛙」が入ると思います。なぜなら,勝負できるもの

は「蛙」だけだからです。

C:あっ。そうか。なるほど。

図3-5 地図で「天の橋立」の

位置を確かめている場面

図3-6 京都に縁のある短歌がお気に入りと書いているワークシート

小学校 伝統文化教育 18

俳句が出てきます。」と子どもたちに伝え,ワーク

シート(図3-7)を配布した。

ワークシートを受け取ると,ワークシートの左

端に記載されている「鴨の河辺」「出町」「比叡」

「大文字」「今出川」「嵐山」を自主的に読みあげ

ている子どもの姿が見られた。子どもたちからは,

京都に縁のある短歌と俳句にはどのようなものが

あるのかを早く知りたいという意欲を感じること

ができた。そして,指導者が学習課題「京都に縁

のある短歌と俳句にはどのようなものがあるのだ

ろう。」を板書すると同時に,子どもたちもワーク

シートに学習課題を書き,それを全員で声に出し

て,確認した。その後,以下に示す短歌と俳句の短

冊,そして短歌と俳句に当てはまる言葉として「鴨

の河辺」「出町」「比叡」「大文字」「今出川」「嵐山」

のカードを黒板に提示した。

黒板に提示された短冊の中から松尾芭蕉の名

前を見つけると,「あっ。前の時間にも出てきた。」

とつぶやくS児の姿が見られた。この姿から,本

実践において,授業

時数を意図的に2時

間増やして学ぶよう

にしたことは,単元

を通して子どもの思

考をつなぐという点

から,効果的であっ

たと考える。

図3-8は,子どもた

ち一人一人が京都に

縁のある短歌と俳句の空欄部分に当てはまる京都

の地名や場所はどれかを考えている場面である。

このとき「五・七・五・七・七に当てはめたらわ

かる。」と短歌のリズムに合わせて考えている子ど

ものつぶやきが聞

かれたり,指で音

を数えながら,短

歌と俳句それぞれ

にどの言葉が当て

はまるのかを考え

ている子どもの姿

が見られたりし

た。また,図3-9

のように「先生。

京都市の地図を見

てもいいですか。」

と自主的に地図を

活用して,「鴨の河

辺」「出町」「比叡」

「大文字」「今出川」「嵐山」の位置を確かめてい

る子どもの姿が見られた。地図を用いたことは,

ただ単に言葉として京都の地名や場所を短歌と

俳句に当てはめるだけでなく,それらの位置を把

握する上でも有効であったと考える。

そして,京都に縁のある短歌と俳句の空欄部分

に当てはまる京都の地名や場所はどれか,理由を

明確にして当てはめている子どもがいる一方で,

何となく当てはめ

ている子どもがい

た。そこで,図3-10

のように,隣同士

で,空欄部分に当

てはめた言葉とそ

の理由を伝え合う

場を設けた。以下

は伝え合いの一部

である。

「どうしてわかったのですか。」という指導者

の問いかけに対して,「数えて決めた。」とこたえ

ているペアもあった。更に,「それは短歌と俳句の

決まりから,決めたのですね。」と指導者が切り返

すと「そう。」と空欄部分に言葉を当てはめた根拠

図3-7 第2時のワークシート

・「世の中に山てふ山は多かれど山とは の御山をぞいふ」(慈円)

・「のどけしな今日よりぬるむ水鳥の の春の初風」(伴蒿蹊)

・「蘭干の石のつめたさ狭霧立つ の橋に人待ち居れば」(九条武子)

・「六月や峰に雲置く 」(松尾芭蕉)

・「夜の露もえて音あり 」(正岡子規)

「声に出して楽しもう」

名前(

)

学習

がくしゅう

課題

か

だ

い

○○○○○に当あ

てはまる言こ

と

葉ば

はどれだろう。…

世よ

の中な

か

に山や

ま

てふ山や

ま

は多お

お

かれど山や

ま

とは

の御山

み

や

ま

をぞいふ

(慈じ

円えん

)

のどけしな今日

き

ょう

よりぬるむ水鳥

みずとり

の

の春は

る

の初風

はつかぜ

(伴蒿蹊

ばんこうけい

)

蘭らん

干かん

の石い

し

のつめたさ狭霧

さ

ぎ

り

立た

つ

の橋は

し

に人ひ

と

待ま

ち居い

れば

(九条

くじょう

武子

た

け

こ

)

六ろく

月がつ

や峰み

ね

に雲く

も

置お

く

(松尾

ま

つお

芭蕉

ばしょう

)

夜よる

の露つ

ゆ

もえて音お

と

あり

(正岡

まさおか

子規

し

き

)

俳句

短歌

気に入った短歌や俳句に

○気マークをつけましょう。

気に入った理由は…

鴨かも

の河辺

か

わ

べ

・

出で

町まち

比叡

ひ

え

い

・

大文字

だい

もんじ

今出川

い

まで

がわ

・

嵐

山

あらしやま

図3-10 隣同士で伝え合う様子

・俳句「夜の露もえて音あり 」(正岡子規)に大文字を入

れたのは,大文字の字が赤くもえるときがある気がしたから。

・短歌「蘭干の石のつめたさ狭霧立つ の橋に人待ち居れば」

(九条武子)に出町を入れたよ。橋をヒントにして,出町に

橋があるのかを地図で調べてわかったよ。

図3-8 空欄部分に当てはまる 言葉を考えている様子

図3-9 地図を用いて場所を確かめている様子

小学校 伝統文化教育 19

を友だち,そして指導者とともに確かめていた。

このように,子どもたちが「リズムを根拠にし

て短歌と俳句に当てはまる言葉を考えたこと」「短

歌と俳句の情景を思い浮かべて言葉を当てはめた

こと」「地図を用いて場所を確認してから言葉を当

てはめたこと」を伝え合ったことは,効果的であっ

たと考える。以下は,短歌と俳句ごとの全体交流

での子どもたちの発言の一部である。

子どもたちは,京都に縁のある短歌の五・七・

五・七・七の三十一音,俳句の五・七・五の十七

音から,季節や風情,歌や句に込められた思いな

どを思い浮かべたり,七音五音を中心としたリズ

ムを感じとったりしながら,文語の調子に親しん

だり,京都に縁のある短歌と俳句を身近に感じた

りすることができたと考える。

学級全体で京都に縁のある短歌と俳句を完成

させた後,第1時と同じように子どもたちはそれら

の中からお気に入りを見つけ,その理由をワーク

シートに書いた。「のどけしな 今日よりぬるむ 水

鳥の 鴨の河辺の 春の初風」という短歌をお気に

入りに選んだK児は「わたしは鴨がすきだから休

みの日に鴨を見て,そのときは春だったので春の

初風をかんじたことがあるから気にいりました。

鴨川でこのたんかをいいたいなぁと思います。」と

書いていた。このことからは,今後の生活の中で

も,学んだ短歌を覚えておいて表現してみたいと

いう意欲が感じられる。図3-11は,U児のワーク

シートである。

U児はお気に入りとして「夜に露もえて音あり

大文字」という俳句を選んでいた。その理由を「と

ても京都にゆかりがあって大文字を見た時にこの俳

句を思い出すと思ったからです。」と書いていた。

ほかの子どもの記述の中には「大文字は観光客が

いっぱいいくところだからです。」「嵐山は観光名

所だからです。」などもみられた。第2時の学習を

通して,京都の観光地に目を向けた子どもがいた

ことは「地域で学ぶ強み生かす子どもの育成」に

もつながると考える。

<第3時‐京都に縁のある短歌と俳句づくり‐>

第3時は,「京都の地名・場所,五七調や七五調

のリズム,季節を意識して,短歌や俳句を書き表

すことができる。」という目標を達成するために学

習を進めた。

第3時の導入において,「前の時間の 後に,今

日は何をするって言っていましたか。」という指導

者の発問に対して,「京都のすてきが伝わる短歌や

俳句をつくろう。」「やったー。」「楽しみ。」という

声が返ってきた。本時の学習に前向きに取り組も

うとしている姿,言い換えると,京都に縁のある

短歌と俳句に関心が高まっている姿を見ることが

できた。

この時間の学習のめあてを声に出して読み,確

かめた後,「京都といえば」という発問に対して,

子どもたちが学習経験や生活経験をもとに想起す

る場を設けた。そして,子どもたちから出された

「世の中に山てふ山は多かれど山とは の御山をぞいふ」(慈円)

C:比叡が入ると思います。五・七・五・七・七になるからです。

「のどけしな今日よりぬるむ水鳥の の春の初風」(伴蒿蹊)

C:鴨の河辺が入ると思います。リズムが五・七・五・七・七だ

からです。

C:付け足しで,理由があります。水鳥と合わせて,鴨の河辺だ

と思ったからです。

「蘭干の石のつめたさ狭霧立つ の橋に人待ち居れば」(九条武子)

C:橋は,出町の橋だと思います。地図を見ると出町と鴨川が

あって,橋という言葉があったからです。

C:理由が似ている。地図のところに出町があって,橋が架かっ

ているからです。

C:理由が違って,私は,(五・七・五・七・七の)リズムで考

えました。

「六月や峰に雲置く 」(松尾芭蕉)

C:嵐山が入ると思います。五・七・五のリズムになるからです。

C:当てはめた言葉は嵐山で同じだけれど,理由が違います。嵐

と雲で合わせました。なぜなら,嵐のときに雲が出るからです。

「夜の露もえて音あり 」(正岡子規)

C:(俳句の)リズムから,大文字が入ると思います。

C:(地図で大文字山を示しながら,大の字が赤く浮かび上がる

ことを説明し,)大文字を入れました。

C:五・七・五のリズムになっていたからです。

C:大文字は(送り火の)夜に(火床が)燃えるからです。

C:もえて音ありに合うのが,大文字だと思ったからです。

図3-11 U児のワークシート

小学校 伝統文化教育 20

ものを板書することで京都の地名や場所,物事を

学級全体での共通理解できるようにした。その際,

子どもたちから出

てきたものは図

3-12の板書に書い

てある言葉であっ

た。子どもたちか

ら「大文字」が出

てきた理由として

は,春の遠足で実

際に大文字山に

登った経験があっ

たからだと考えられる。また,「西陣織」が出てき

た理由としては,総合的な学習の時間に西陣織会

館を訪れたり,校内で西陣織の機織りを体験した

りしていたからだと考える。更に,「京都といえば,

御所です。」と「御所」を思い出す子どもがいた。

これは,7月上旬に行った道徳「動く はく物かん

(時代祭)」の実践で時代祭の行列が御所から出発

することや教室前の廊下に京都三大祭の掲示物を

常設していたことの効果であったと考える。図

3-13は,A小学校第3学年教室前廊下の常設掲示

の様子である。

更に, 図3-14

に示した「きせ

つの言葉」の板

書用の掲示物を

用意した。

京都に縁のあ

る短歌あるいは

俳句をつくるた

めに,短歌と俳

句のきまりを意識したり,京都市の絵地図や季節

の言葉をもとにしたりしている子どもたちの姿

が見られた。また,道徳の実践後,国語科の実践

に入るまでに活用していた「『京都市の絵地図』

カードを使おう!」(p.14図3-1参照)を振り返っ

てもよいことを指導者が伝えると,それを手掛か

りにして,京都の地名が入った短歌あるいは俳句

を考える子どもの姿が見られた。図3-15は,それ

を活用している子どもの様子である。子どもたち

の「京都市の絵地図」には,「5月ごろ 大文字山

に登ったら,景色がよく見えてすごくきれいだっ

た。京都は山に

囲まれているこ

とを見つけた。」

「9月21日 銀閣

寺 銀じゃない

けれど,すごく

静かだった。」

「秋ごろ 京都

駅 京都タワー

が高かった。」などと記録されていた。子どもた

ち自らが感じたことや実体験を,京都に縁のある

短歌あるいは俳句をつくるときに活用するとい

う点で,「京都市の絵地図」カードは効果的であっ

たと考える。

子どもたちは,短冊に清書する前に,ワーク

シートにいくつかの短歌あるいは俳句を書いてい

た。例えば,H児は次のような俳句を書いていた。

学習後,指導者からH児の作品が京都市美術館

で展示されていたことを聞いた。このことから,

H児は自分の実

体験と京都にあ

る建物を結び付

けて俳句をつ

くったことがわ

かる。図3-16は,

全3時間のまと

めとして子ども

たちが作った京

都に縁のある短

歌と俳句の一部である。子どもたちは京都に縁の

ある短歌・俳句として,世界文化遺産である金閣

寺を俳句に入れたり,A小学校の校区にある上御

霊神社で行われている祭礼を短歌に入れたりして

いた。また,図3-16内の右に示した短歌からは,

「京都三大祭」が使われていることがわかる。こ

の作品をつくったN児は,京都の地名や場所を

使って,短歌と俳句をつくる学習場面になると,

京都市の絵地図をじっくりと見たり,ワークシー

トを見つめたりしながら,どうすれば葵祭・祇園

祭・時代祭の三つの祭が,短歌の中に入りきるか

を考えていた。「京都のね 三大祭 ゆうめいだ 時

代やあおい ぎおんがね」は,N児が試行錯誤を繰

り返した末につくり上げた京都に縁のある短歌で

ある。この短歌を短冊に表現しているときのN児

の姿からは,「『京都三大祭』を使って,自分の思

いを短歌に表現することができた」という達成感

図3-14 掲示物「きせつの言葉」

図3-12 京都といえばに対する子ども

の発言を板書したときの様子

図3-13 A小学校第3学年教室前廊下の常設掲示

図3-15 「『京都市の絵地図』カード

を使おう!」を活用する様子

図3-16 子どもたちが作った短歌と俳句

わたしのえ きょうとびじゅつかんで だいにんき

小学校 伝統文化教育 21

が伝わってきた。このことからも,道徳「動く は

く物かん(時代祭)」の学習で葵祭・祇園祭・時代

祭について学んだことや図3-13で示したように教

室前廊下の常設掲示は,子どもたちが京都に縁の

ある短歌や俳句をつくる際,とても有効であるこ

とを確かめることができた。

第3節 第6学年「社会科」‐文化を点ではなく

線でとらえる取組‐

第6学年の社会科の歴史学習において,歴史的

事象と人物の働きや代表的な文化遺産を関連さ

せ,我が国の「伝統と文化」が長い歴史を経て築

かれてきたものであることに気付くことができる

ようにすることが求められている。特に,代表的

な文化遺産を通した学習が一層充実するよう,小

学校学習指導要領解説社会編の「③ 我が国の歴

史に関する学習の改善」には,以下のように示さ

れている。

また,地域の素材を生かす観点からは,学校に

置かれている地域の文化財を取り上げることも考

えられる。この趣旨を踏まえ,単元「天皇中心の

国づくり」の実践において,授業実践を行った。

<本市小学校指導計画に基づいた単元構想>

本市小学校指導計画社会科において,単元「天

皇中心の国づくり」は全9時間で実践することに

なっている。また,本単元「天皇中心の国づくり」

の学習において,子どもたちは奈良時代の大陸の

文化と平安時代の文化を比較することで,平安時

代に大陸の文化とは趣の異なった独自の日本風の

文化がおこったことを学ぶ。そこで,B小学校に

おいて,日本風の文化がおこったころの京都の様

子を実際に見に行こうという動機付けのもと,「古

典の日記念 京都市平安京創生館」(以下,創生館)

の見学学習を行うことを単元計画の中に入れ,全

10時間で実践することとした。

第9時の創生館の見学学習の際には,平安京復

元模型を概観するときに,それと自分たちが住ん

でいる位置を関連付けたり,展示資料からその時

代の衣・食・住についての様子を読み取ったりす

ることで,平安時代におこった日本風の文化が現

代にもつながっていることをとらえることができ

るようにした。更に,第10時では,「ストーリーシー

ト」を用いることで,「大陸風の文化」「日本風の

文化」「現代の文化」という文化の変遷やつながり

を3コマまんが風のストーリーでまとめることが

できるようにした。全10時間で構想した単元「天

皇中心の国づくり」の目標と学習活動は表3-3のと

おりである。

目

標

・大陸文化の摂取,大化の改新,大仏造営の様子,貴族

の生活について遺跡や文化財,各種の資料を活用して

調べ,天皇を中心とした政治が確立されたことや日本

風の文化が起こったことについて考え,表現する。

時 学習活動

1○法隆寺と聖徳太子の関連に気付き,聖徳太子の業績に

ついて調べる。

2○中大兄皇子,中臣鎌足の業績の共通点について調べ,

聖徳太子の業績と共通していることを見つける。

3

○都ははなやかににぎわったが,それを支える地方の

人々の生活はたいへん厳しいものであったことに気

付く。

4○都がたびたび移されたことや全国に国分寺や奈良に大

仏がつくられたことから学習問題をつくり,予想する。

5○予想を確かめるために資料から必要な情報を収集し,

事実をまとめる。

6○大陸文化について,資料を活用して必要な情報を読み

取る。

7○貴族の生活に関わる資料から,天皇と貴族(藤原氏)

が大きな力をもっていたことを理解する。

8○日本風の文化がおこったことについて資料を使って

調べ,まとめる。

9

○平安京の様子について,模型や展示資料を観察し,気

付いたことを観察記録カードにまとめる。【「古典の

日記念 京都市平安京創生館」見学学習】

10○天皇中心の国づくり,大陸の文化と日本風の文化につ

いてまとめる。【「ストーリーシート」】

<「古典の日記念 京都市平安京創生館」での

見学学習>

京都市中京区の京都市生涯学習総合センター

「京都アスニー」の創生館にある平安京復元模型

や展示物を見学する学習活動を行うことで,子ど

もたちは平安時代の貴族の生活の様子や文化の特

色をより一層理解できると考えた。そのためには,

何の意図もなくそこを訪れるのではなく,単元「天

皇中心の国づくり」に見学学習を位置付けること

で,単元を通しての学びや子どもの思考の流れに

沿った学習になると考えた。なお,第9時の見学学

習の際には「観察記録カード」を用いることで,

子どもたちが平安京復元模型や展示物をみて気付

いたことや既習事項と関連付けて新たに気付いた

ことを記録することができるようにした。

内容の取扱いにおいて,新たに「例えば,国宝,重要文化

財に指定されているものや,そのうち世界文化遺産に登録さ

れているものなどを取り上げ,我が国の代表的な文化遺産を

通して学習できるように配慮すること」を加えた。 (34)

表3-3 全10時間で構想した単元「天皇中心の国づくり」

目標と学習活動

小学校 伝統文化教育 22

<ストーリーシート>

「ストーリーシート」とは,我が国の歴史上の

主な「『文化』のつながり」を点ではなく,線で理

解できるようにすることを意図して作成したもの

である。単元「天皇中心の国づくり」では,表3-3

のとおり,第10時に用いた。これは本単元での言

語活動の充実と,子どもたちが「平安時代におこっ

た『日本風の文化』が現代にもつながっているこ

と」を表出している姿を見取ることを意図したも

のである。更に,第6学年社会科の単元「今に伝

わる室町文化」においても,第4時に「ストーリー

シート」を用いた書きまとめを行った。

◇子どもの姿から

ここでは,「伝統と文化」を体感するための効果

的な見学学習の単元計画への位置付けと,単元を

通しての学びの構想について,「天皇中心の国づく

り」第6時から第10時における子どもたちの学びの

姿を通して明らかにしていきたい。

<大陸文化,日本風の文化の理解>

本単元の学習内容には大陸風の文化と日本風

の文化が含まれている。このことからも,日本風の

文化だけを特化して学ぶものではないことがわか

る。図3-17は,第6時の板書の一部である。

第6時に,聖武天皇と正倉院の宝物の関係を調

べることで,子どもたちは当時の我が国が「大陸

風の文化」や「皇帝中心の政治のしくみ」を取り

入れた史実を理解することができた。

第7時からは,平安時代についての学びになる。

図3-18は,「都

の貴族のやしきの

様子」と「藤原道

長の歌」の資料か

ら必要な情報を集

め,まとめている

ノートである。

この時間におい

ては,貴族の食事

と庶民の食事を比較することで,貴族のくらしを

予想し,資料を使って調べ学習を進めた。貴族は

どのようなくらしをしていたのか,資料「貴族の

食事」からだけでなく,「都の貴族のやしきの様

子」「藤原道長の歌」などの資料も関連付けなが

ら調べることで,子どもたちは平安時代になり平

安京がますます栄えたことや天皇と藤原氏が大

きな力をもったことを理解することができた。

更に,図3-19は,第7時のまとめとして「なぜ,

貴族は豊かなく

らしができたの

だろう。」という

問いに対して,

収集した情報を

踏まえてI児が

記述したもので

ある。ここから,

I児は,問いに

対する答えを記

述した上で,「藤

原氏が権力をふるっていたこと」「貴族が華やかに

暮らしていたこと」をまとめていることがわかる。

このように,調べたり,考えたりしたことを自分の

言葉でまとめる学習活動は,社会科での言語活動

の充実を図る上でも大切にしていきたいと考える。

第8時は「日本風の文化がおこったことについ

て資料を使って調べ,まとめる」学習を行った。

本市小学校指導計画に準ずると,日本風の文化に

ついて学ぶ時間は,この1時間だけである。第8時

で特に留意したことは,本単元の第6時で用いた大

陸風の文化に関する資料と平安時代の文化に関す

る資料を比較することで,平安時代に大陸風の文

化とは趣の異なった独自の日本風の文化がおこっ

たことを理解できるようにしたことである。

図3-20は,子ど

もが記述した第8

時のまとめのワー

クシートである。

「平安時代にこれ

までの大陸文化を

取り込んで,新た

に日本の風土に

あった日本風の文

化が生まれたこと」

「その中には,源

氏物語や枕草子な

どがあること」に

ついては,多くの子どもたちが理解し,空欄部分

に本時でおさえるべき社会科用語として記述する

図3-17 第6時の板書の一部

図3-18 第7時の子どものノート(一部)

図3-19 I児の書きまとめ

図3-20 第8時のワークシート

小学校 伝統文化教育 23

ことができていた。しかし,「平安時代

の文化は,平安京,つまり今の」の後

に続く言葉については,誤答や無記入

がみられた。つまり,平安時代の貴族

のくらしや文化については理解できた

ものの,平安時代の主な舞台は自分た

ちが住んでいる「『京都』である」とい

う認識や関連付けまでには至らない子

どももいたということである。要因と

しては,学習と実生活が結び付いてい

ないことが考えられる。実感を伴った

理解につなげるためには,単元を通し

ての学びの中で得た知識を比べたり,

見学学習での気付きを関連付けたりし

て,自分の言葉でまとめるという学習

活動が有効であると考えた。本研究で

取り組む「ストーリーシート」はそれ

を具現化するものの一つになると考えた。

<平安京についての学びを深める見学学習>

第9時は,「平安京の様子について,模型や展示

資料を観察し,気付いたことを観察カードにまと

めることができるようにする。」を目標とし,見学

学習を進めた。この時間において,有効であると

感じたことは次の三点である。

図3-21は平安京復元模型を観察している様子

である。前時までの学習では,「平安時代の主な舞

台は,ここ,京

都であった。」

「平安京の場所

は今の京都であ

る。」という理解

にまでは十分に

至っていなかっ

た。しかし,創

生館での見学学

習を行ったことで,子どもたちは教科書や資料集

だけでは学べないことを「体感」し,更に,平安

京の中に自分たちの学校が建っているという確

かな理解につながったととらえることができる。

図3-22はH児が書いた「観察記録カード」である。

H児の記述から,創生館で平安京復元模型を観

察することで,平安時代と現代の京都市内の通り

を比較したり,平安京や平安宮の位置と自分が住

んでいる場所や学校の位置を関連付けたりするこ

とができたということがわかる。H児以外の子ど

もたちが書いた記述の一部を以下に示す。

H児やM児・S児・T児が書いた内容から,創

生館での見学学習を位置付けたことは効果的で

あったと考える。紹介した記述以外にも「学校は

平安京があったところに建っている。」「平安時代

と現代はつながっている。」「着物を実際に着てみ

て,十二単は重いことがわかった。」といった記述

があり,子どもたちが見学学習を通して平安時代

の様子や文化を体感し,理解を深めたことがみて

取れた。

図3-21 平安京復元模型を観察している様子

○平安京復元模型から,自分たちの学校や家が平安京の中に位

置していることに気付くことができた。

○展示されている資料と既習事項を関連付けることで平安時代

の「衣・食・住」について,理解を深めることができた。

○十二単を着る体験から「実際に着ると重い。」「夏に着ると暑

かっただろう。」などと実感を伴う感想をもつことができた。

図3-22 H児の「観察記録カード」(吹き出しは,筆者によるもの)

(M児)

平安京創生館へ行って,平安時代のせいかつのやりかたや

学校は平安宮というところにあることがわかった。平安宮に

あることがすごいと思いました。

(S児)

平安京の真ん中には幅84mもある朱雀大路があり,羅城門

という玄関から入ることができる。また,朱雀大路のつき当

たりには平安宮があり,自分たちがそこにいることがわか

り,すごいと思った。また,平安京は唐の長安をまねて造ら

れた。この土地はごばんの目なので,昔からうけつがれてい

ると考えた。

(T児)

平安京のことを学んで,昔の服(着物)を実際着てみたり,

食事を見たりし,昔の生活や平安京の場所など分かりまし

た。中でも,平安京の中に自分が住んでいる,ということが,

特に心に残っています。このことをしっかりと覚えておきた

いです。

小学校 伝統文化教育 24

<ストーリーシートの実際-単元「天皇中心の国づくり」->

本単元の 後の時間に当たる第10時には,「ス

トーリーシート」を用いてまとめの学習を行った。

既述のとおり,「ストーリーシート」とは,我が国

の歴史上の主な「『文化』のつながり」を理解でき

るようにすることを意図して用いたものである。

単元「天皇中心の国づくり」において,子どもた

ちは大陸風の文化と日本風の文化について学ぶ。

「ストーリーシート」から,「我が国の歴史におい

て,文化が時代ごとの点ではなく,線としてつな

がっていること」「昔の文化を大切にしながらも,

新たな文化が生まれていること」を理解している

子どもの姿を見取ることができると考えた。図

3-23は,I児の「ストーリーシート」である。

このI児の記述から,大陸文化の摂取によって,

どのような物が当時の日本に入ってきたのかにつ

いて,かな文字と紫式部や清少納言の関わりにつ

いて,そして,「かな文字」が現代においても生か

されていることについて理解していることがわか

る。更に,「ストーリーシート」の「3コマまんが

風にまとめたことをふりかえると」の部分には,

「日本風の文化は現代につながっている」と書か

れている。I児以外の子どもが書いたものには「平

安時代の文化は今も受けつがれている」「昔から今

まで受けつがれてきた技術や文化もあるが,新た

な技術や進歩をとげて,新しい文化がある」といっ

た記述があった。これらのように子どもたちが過

去と現代のつながりをとらえていることから,本

単元において「ストーリーシート」での書きまとめ

は時間軸をつなぐ上で効果的であったと考える。

<ストーリーシートの実際-単元「今に伝わる室町文化」->

単元「今に伝わる室町文化」の第4時においても,

「ストーリーシート」を用いての書きまとめを

行った。全4時間で構想した単元「今に伝わる室町

文化」の目標と学習活動は表3-4のとおりである。

目

標

・京都の室町に幕府が置かれたころの代表的な建造物や

絵画について各種の資料を活用したり,体験したりし

て調べ,今につながる室町文化が生まれたことの意味

ついて考え,表現する。

時 学習活動

1 ○室町時代に生まれた書院造について調べる。

2○室町時代に生まれた文化について,資料から必要な情

報を読み取り,まとめる。

3 ○「銀閣」の庭造りについて調べる。

4○今に伝わる文化と京都の関わりについて考える。

【「ストーリーシート」】

第4時に「ストーリーシート」での書きまとめを

行った意図は二つある。一つは,本単元の目標を

達成すること,もう一つは,子どもが既習事項と

関連付けて,今に伝わる文化と京都の関わりを考

えることができるようにすることである。図3-24

は,I児の「ストーリーシート」である。

I児の「ストーリーシート」からは,I児が「平

安時代に日本風の文化が生まれ,その中に源氏物

語,枕草子があったことを理解していること」「室

町時代に書院造がみられたり,生け花や茶の湯が

生まれたりしたことを理解していること」「今に伝

わる『文化』と京都との関わりについて,かな文

字や生け花や茶の湯が今に伝わっていることを理

解していること」を見取ることができる。更に,

「これからの時代にも今に伝わる『文化』が伝わっ

ていくためには,だれがどのようなことをすれば

よいのだろう。」については,「『文化』を現代風に

変えていく。そうしたら今の人たちにも伝えられ

る。」と自分の考えを記述していた。この記述を読

んだとき,「温故『創』新」という造語を思い出し

図3-23 単元「天皇中心の国づくり」におけるI児の

「ストーリーシート」

図3-24 単元「今に伝わる室町文化」におけるI児の

「ストーリーシート」

表3-4 全4時間で構想した単元「今に伝わる室町文化」

目標と学習活動

小学校 伝統文化教育 25

た。I児の記述からは,文化を大切にすることを

意識しつつ,時代に合わせてよりよいものにして

いくという意図が感じられる。I児以外の子ども

が書いた内容(一部)を以下に示す。

これらの記述からは,子どもたちが学習してい

る時代の文化のみに視点を当てるのではなく「文

化や人がつながっていることを理解している姿」

や「学んだことを伝えていくという気持ち」がみ

られる。子どもが「文化」は,人から人へと昔か

ら伝わってきているものがあること,更に,それ

を未来へとつないでいくという視点をもっている

ことから,「ストーリーシート」は効果があったと

考える。

第4節 第6学年「道徳」‐京都の「伝統と文化」

を大切にする心を育む取組‐

研究協力校のB小学校の子どもたちは,創生館

の見学学習で,自分たちの家や学校と平安京の位

置がつながっていることを体感した。更に,「ふれ

あいお茶会」で茶道を体験している子どももいる。

これらの実態から,京都に関する学習を積み重ね

ていくことで,子どもたちが京都の「伝統と文化」

のよさを再確認したり,自己とのかかわりについ

てより一層考えを深化したりすることができるよ

うになると考えた。そこで,道徳の学習において

は,「京都は,約1200年間,都があった都市である

ことを知り,京都に住む一員として大切にしてい

きたいことを考えることを通して,京都を愛そう

とする心情を育てる。」をねらいとし,これに迫る

ために「主題:京都を大切にする『資料:美しき

ふるさと京都』」での実践を行った。

<内容項目4-(7)を意識した授業構想>

資料「美しきふるさと京都」(「京の子ども『明

日へのとびら』」京都府教育委員会「心の教育」学

習資料集)において,筆者の崔善今氏は,外国人

から見た京都のすばらしさについて町並みや茶道

を事例に挙げ,具体的に説明している。また「(京

都は)歴史の街だけでなく先端技術の発信の地で

もあります。しかし,これらを大切に守りながら

継続し,発展させていく担い手は,あなたたちし

かいませんね。」と述べている。これらを手がかり

に,「子どもたちが京都の『伝統と文化』のよさを

再確認したり,自己との関わりについてより一層

考えを深化したりすること」につなげたいと考え

た。学習の導入では,子どもたちに「日本の文化

について,どのように思っているのか。」を問う。

子どもたちは,これまでの経験や社会科の歴史学

習で学んだことを思い浮かべながら,自分の思い

を述べるであろう。展開後段では,筆者の崔善今

氏がいう京都について,自分との関わりに着眼し,

自分の考えを書きまとめる場を設けた。 なお,本市の道徳指導資料集には,同内容項目

に関わる読み物として資料「羽束師川」が掲載さ

れている。これを用いる際には,そのねらいが「度

重なる危機を乗り越え工事を完成させた為猛(た

めたけ)の粘り強さを考えることを通して,郷土

を守る先人の努力を知り,郷土を愛する心情を育

てる。」ことから,導入部分や指導者による説話で

「琵琶湖疏水」の話題を取り上げることも考えら

れる。「琵琶湖疏水」は,子どもたちにとって既習

の内容であり,「地域で学ぶ強み」にもつながると

考える。

◇子どもの姿から

本実践の主な学習活動は以下のとおりである。

①日本の文化について,自分の思いを話す。

②学習のめあて「崔善今さんが,みんなに伝えたいことは,ど

んなことだろう。」を知る。

③資料「美しきふるさと京都」にそって,筆者の崔善今氏が伝

えたいことを知り,以下の3点について自分はどのように考

えるのかを述べる。

・京都に住んでいるみなさんは京都をどう思っていますか。

・自分の国のよさを深く知って国際的な場で活躍できる人こそ

がほんとうの国際人だと思います。

・歴史の街だけではなく先端技術の発信の地でもあります。

しかし,これらを大切に守りながら継続し,発展させてい

く担い手は,あなたたちしかいませんね。

④筆者の崔善今さんが伝えたいことを振り返る。

⑤筆者の崔善今さんがいう京都について,自分とのかかわりと

してとらえ,自分の考えを書きまとめる。

⑥指導者の説話を聞く。(京都創生PRポスター「日本に,京

都があってよかった。」を紹介し,指導者の京都に対する思

いを話す。)

(F児)

一人一人が勉強した文化をわすれず,後の世代にも伝えて

いく。実際に家でやってみたり,展示されている所に行った

りして,ずっと人の心の中に残していく。

(I児)

「文化」というものは昔から伝わっているのなら,昔の人

も今の人,未来の人のものであり,今の文化は,今の人,未

来の人のものであり,昔と今,今と昔をつなぐものでもある

が,人と人をつなぐものでもあるので,そのことを意識して

伝えていく。

(M児)

人が文化を大切にする。昔からあるものを大切にする。

小学校 伝統文化教育 26

ここからは,学習活動における指導者の発問・

指示と子どもの反応について,授業記録(一部)

をもとに振り返る。まず,導入の概要については,

以下のとおりである。

道徳の時間においては,補充(具体的に考える

場面)・深化(道徳的価値を深めること)・統合(道

徳的価値を深めることから,新たな感じ方・考え

方を生み出すこと)を意識して指導していくこと

が求められている。ゴシック体で示した子どもた

ちの発言からは,社会科(単元「天皇中心の国づ

くり」・単元「今に伝わる室町文化」)での学びを

想起していることがわかる。このことから,子ど

もたちが,社会科での学びや道徳的価値を道徳の

時間において「補充」している場面であるととら

えることができる。

次に示したものは,展開前段「京都に住んでい

るみなさんは京都をどう思っていますか。」につい

て,自分の考えを述べる場面の一部である。

子どもから,「京都はよいところ」「京都はすて

きなところ」という考えだけでなく,「古い。大人

の人は楽しいかもしれないけれど,子どもにとっ

てその楽しさを理解することが難しい。(Y児)」

といった率直な考えが出た。Y児の言葉には,感

覚的なものではなく,歴史学習の中で,我が国や

京都の文化についての学びを重ねたり,それらの

良さを感じたりしながらも,深く理解することは

簡単なことではないという意味が含まれていると

推測できる。

展開前段から展開後段にかけての話合いの概要

は,次のとおりである。

ここからは,子どもたちが京都のよさに気付い

たり,大切にしなくてはいけないものがあるとい

う意識をもったりしていることがわかる。上のよ

うな話合いの後,

子どもたちは筆者

の崔善今氏がとら

える京都を,自分

との関わりに着

眼し,自分の考え

を書きまとめた。

図3-25はN児が

書き表したワー

クシートの実際で

ある。

また,前述のY

児は,次のように

書きまとめていた。

○「日本の文化について,自分の思いを話す」場面において

T:日本の文化といえば。

(略)

C:お茶,和食,…(略)…,華道,生け花

T:華道や生け花は何時代の文化でしたか。

C:室町時代。

C:金閣寺・銀閣寺,書院造,庭園

T:平安時代だったら。

C:かな文字,大和絵,源氏物語,十二単,束帯

T:歴史学習で学んできたことが出ていますね。

T:日本人にとって,大事な文化なのですが,外国人の人から見

てどうなのだろう。

C:めずらしい。きれい。歴史がある。

(略)

T:京都に住んでいるみなさんは京都のことをどう思っていま

すか。

C:きれい。古い町並みはめずらしいし,東京にはない京都独特

のものだと思う。昔ながらのことにふれることができて,い

い町だと思う。

(略)

C:古い。大人の人は楽しいかもしれないけれど,子どもにとっ

てはその楽しさを理解することが難しい。(Y児)

T:では,「京都の歴史や先端技術を大切に守りながら継続し,発

展させていく担い手は,あなたたちしかいませんね。」の「発

展させていく担い手は,あなたたちしかいませんね。」と崔

さんが述べていることについては,どうですか。

C:プレッシャーを感じる。

T:なぜ。

C:継承できなかったら「何やっているの。」ということになる

から。おじちゃんやおばあちゃんからしたらそのように見え

ることもあると思うから。

(略)

T:崔善今さんが,みんなに伝えたいことはどんなことだったの

だろう。

C:京都ってすごいんや。

C:京都のよさは,継続して発展させていくもの。

C:京都はすばらしいところ。

C:京都を大切にしていってください。

C:僕たちに守っていってほしい。

C:大人になっていた人が受けついでいかなくてはいけない。つ

まり,その役目が自分たちにあるんだ。

図3-25 N児のワークシート

古いものもあり, 先端技術もあり,すばらしいし,京都が文

化の中心にもなっているので,京都に「こんな歴史があったんだ」

と改めて思いました。 (一部抜粋)

小学校 伝統文化教育 27

N児やY児の書きまとめからわかるように,

「ふだんはあまり意識していないけれど,意識す

るようになった。」「京都の文化を守り伝える。」「京

都が文化の中心になっている。」など,子どもたち

は京都と自分との関わりを考え,記述することが

できた。

図 3-26 は , 23

ページで前述し

たH児が書いた

ワークシートで

ある。「京都の町

が好きだし,ほこ

りに思う。」には,

社会科において,

平安時代や室町

時代の文化が今

に伝わっている

ことや平安京と

自分の家や学校

の位置との関わ

りを理解してい

たことを想起したものと推測できる。このことか

ら,H児は社会科での学びや道徳的価値を道徳の

時間において「深化」させていることがわかる。

本実践では,学習活動の中に「伝統と文化」に

関する教材・題材を位置付けて取組を進めた。こ

のような「伝統と文化」に視点を当てた取組が,

H児のように「京都に対して愛着や誇りをもとう

とする態度」につながった。

(34) 前掲(8)pp..8~9

第4章 地域で学ぶ強みを生かす子どもの

育成のために

第1節 研究の成果と課題

本研究において,実践授業の前(6月)と後(11月)

に子どもたちが「京都や地域について」どのよう

に思っているのかを把握するためのアンケートを

行った。学級全体に視点を当てた結果と個に視点を

当てた結果から,本研究の成果と課題を整理する。

<実践授業前後のアンケートから-A小学校第3

学年->

表4-1はA小学校第3学年1組22名を対象

に行った実践授業前後のアンケート結果である。

表4-1から,設問①「京都や地域のことをくわ

しく知りたい」において,「思う」を選択する子ど

もが実践授業後に4名増えていることがわかる。一

方,設問①において「思わない」を選択している

子どもも1名増えた。その子どもは設問②において

「やや思う」を選択し,「一度だけさんかしてして

みたいから。」という理由を記述していた。このこ

とから,地域や京都のことに関心をもっていない

わけではないことを推測できる。設問②について

は,「あまり思わない」「思わない」が増えている。

それらを選択した子どもたちのうち,U児とA児

の②~④の選択肢とその理由の記述は以下のとお

りである。

これらのことから,道徳や国語科での学びを通

して,U児とA児は京都や地域のよさを理解でき

ていることがわかる。特に,A児の「京都や地い

きがだいなしになる」という理由は,京都や地域

図3-26 H児のワークシート

表4-1 実践授業前後のアンケート(○J は後述のJ児が記入した欄)

(U児)

設問②:「あまり思わない」なぜならいそがしいし,あまりすき

じゃないからです。

設問③:「思う」短歌や俳句を作って,京都はゆう名なお寺があ

ることがわかったからです。

設問④:「やや思う」京都がすきだけど,ほかの地いきもすきだ

からです。

(A児)

設問②:「思わない」そんなに楽しくないからです。

設問③:「思う」寺や神社がやすきな店がいっぱいあるからです。

設問④:「思う」そうじゃないと京都や地いきがだいなしになる

からです。

「京都や地域について」アンケート(実践授業前)【対象:A小学校第3学年1組 22 名】

「京都や地域について」アンケート(実践授業後)

設問① 京都や地域のことをくわしく知りたいですか。

設問② 京都や地域の行事に参加しようと思いますか。(学習後の記述欄あり)

設問③ 京都や地域が好きですか。(学習前後の記述欄あり)

設問④ 京都や地域にあるものを守っていこうと思いますか。(学習後の記述欄あり)

思う やや思う あまり思わない 思わない

設問① ○J 11 名 10 名 1 名 0 名

設問② 8 名 ○J 11 名 3 名 0 名

設問③ ○J 19 名 3 名 0 名 0 名

設問④ 20 名 1 名 0 名 ○J 1 名

思う やや思う あまり思わない 思わない

設問① 15 名 6 名 0 名 1 名

設問② 11 名 6 名 4 名 1 名

設問③ 21 名 1 名 0 名 0 名

設問④ 19 名 3 名 0 名 0 名

小学校 伝統文化教育 28

を素材にした学習で京都や地域のよさを実感した

からこそ,表出されたものだと考える。設問③に

ついては,「思う」が増えたこと,設問④について

は「思う」あるいは「やや思う」を選択している

ことがわかる。更に,「思う」の理由には「世界の

文化いさんがあるから,自分の子どもにも見せて

あげたい。」「京都にはむかしから大切にしてある

ものがあって,わたしたちも大切にしていなきゃ

だめだなと思ったから。」といった記述(抜粋)が

あった。このことからもわかるように,実践授業

を通して,子どもたちが京都や地域には世界文化

遺産や昔から大切にされてきたものがあることを

理解したことがうかがえる。

ここからは,実践授業前のアンケートの設問④

において,「思わない」を選択していたJ児の実践

授業後のアンケート結果(表4-2)をみていきたい。

表4-2のとおり,J児は,実践授業後のアンケー

トの設問④において「思う」を選択していた。「京

都は神社が多いから,人がいっぱい来るから。」と

いう記述から,道徳「動く はく物かん(時代祭)」

において,時代祭の映像資料から数多くの観光客

がいることをとらえていたことがうかがえる。ま

た,「京都や校区は,どのようなところがすてきな

のだろう。」に対して,J児は「大文字がすてきだ。」

と書いていた。このことは,

図4-1のとおり,国語科「声

に出して楽しもう」の第3

時で京都に縁のある俳句

を作ったことにも表れて

いる。J児の変容から,道

徳と国語科で京都の「文化」

を具体的な資料・教材にし

て授業に取り入れたこと

は,「伝統と文化」を大切

にする心(態度)を育む点

で効果的であったといえる。

<実践授業前後のアンケートから-B小学校第6

学年->

表4-3はB小学校第6学年24名を対象に行った

実践授業前後のアンケート結果である。

表4-3から,設問②と④で「あまり思わない」「思

わない」を選択している子どもが実践授業後に増

えていることがわかる。

ここで,N児の②~④の選択肢とその理由を以

下に示す。

N児は,道徳の学習の書きまとめにおいて「自

分がふだん住んでいるからあたりまえになって京

都のすばらしさがわからない」「文化を守っていく

のは自分たち」など(p.26図3-25参照)と記述し

ていた子どもである。これらのことから,N児は社

会科と道徳での学びを通して,京都や地域に愛着

をもちつつも,行事に参加するためには都合をつ

ける大変さがあることに気付いたり,歴史学習で

の「日本風の文化」「今に伝わる室町文化」などに

関する学びや自分の考えを「ストーリーシート」

にまとめたことから,古いものを大切にしながら

新しいものを創造したりしていくといったおもい

をもつに至ったことが推測できる。

表4-3 実践授業前後のアンケート(○Kは後述のK児が記入した欄)

表4-2 実践授業後のJ児のアンケート

図4-1 J児の俳句

(N児)

設問②:「あまり思わない」地域の行事に参加する時間がないか

ら,知らない間に参加したいとあまり思わないように

なった。

設問③:「思う」京都にはいなかも都会もあるから好き。

設問④:「思わない」ぼくは京都のことは好きだけれど,そこま

でいまのままがいいとは思わないし,そこまでこだわら

ない。

「京都や地域について」アンケート(実践授業後)【対象:J児】

設問① 京都や地域のことをくわしく知りたいですか。

設問② 京都や地域の行事に参加しようと思いますか。(記述欄あり)

設問③ 京都や地域が好きですか。(記述欄あり)

設問④ 京都や地域にあるものを守っていこうと思いますか。(記述欄あり)

思う やや思う あまり思わない 思わない

設問① ○

設問② ○

設問③ ○

設問④ ○

むかし,どんなことがあったかを知りたいから。

京都にいなかったら,今の友だちに会えていないから。

京都は神社が多いから,人がいっぱい来るから。

「京都や地域について」アンケート(実践授業前) 【対象:B小学校第6学年24名】

「京都や地域について」アンケート(実践授業後)

設問① 京都や地域のことをくわしく知りたいですか。

設問② 京都や地域の行事に参加しようと思いますか。(学習後の記述欄あり)

設問③ 京都や地域が好きですか。(学習前後の記述欄あり)

設問④ 京都や地域にあるものを守っていこうと思いますか。(学習後の記述欄あり)

思う やや思う あまり思わない 思わない

設問① 11 名 11 名 ○K 2名 0名

設問② 9名 11 名 3名 ○K 1名

設問③ ○K 19 名 4 名 1名 0名

設問④ ○K 16 名 8 名 0名 0名

思う やや思う あまり思わない 思わない

設問① 11 名 ○K 12 名 0 名 1 名

設問② 12 名 6 名 4 名 ○K 2 名

設問③ ○K 15 名 8 名 1 名 0 名

設問④ ○K 16 名 6 名 1 名 1 名

小学校 伝統文化教育 29

表4-4は,実践授業前後の設問②で「思わない」

を選択していたK児のアンケート結果である。

実践授業前後のK児のアンケート結果から,設

問①については「あまり思わない」から「やや思

う」になった。設問③と④については実践授業前

後ともに「思う」を選択していた。更に,社会科

「今に伝わる室町文化」の「ストーリーシート」

の記述内容は図4-2のとおりである。また,道徳「美

しきふるさと京都」の書きまとめにおいては右上

枠内のように記述していた。

実践授業前後のアンケート結果や上記のこと

から,K児は,京都や地域の行事に積極的に参加

しようという気持ちは抱いていないが,京都や地

域のことを詳しく知りたいと前向きなおもいに

なってきていることをとらえることができる。ま

た,実践授業での学びを通して,京都の文化の大

切さを体感したり,京都の文化を自分たちがまわ

りの人や次の世代に伝えていくというおもいを

もったりしていることをとらえることができる。

実践授業後のアンケート結果を振り返ったと

き,京都や地域の行事に参加しようといった実践

的な態度にまで至っていない子どもがいたことは

事実である。「伝統と文化」について,「守ること」

「伝え続けること」など,言葉には出すことがで

きたとしても,今すぐに,子どもたちが実践する

ことは難しい。しかし,人から言われてから実践し

ようとする子どもの姿と,自分の理解,気持ちや

判断から実践しようとする子どもの姿を考えたと

き,目指す子どもの姿は,後者である。子どもた

ち自らが「京都には世界文化遺産があるから,自分

の子どもにも見せてあげたい」「京都を知りたい」

「京都のことが好き」「京都のことをほこりに思う」

「京都のことを意識するようになった」といった

姿を実践授業の中で見せたように,京都に対する

理解や興味・関心を深めていくことが,「地域や京

都の文化に対する理解」「地域や京都の文化に愛着

をもったり,伝えたりする態度」に,そして,「『伝

統と文化』を大切にし,地域で学ぶ強みを生かす子

どもの育成」の具現化に

つながると考える。

次年度は,低学年国語

科や生活科での取組も

視野に入れたいと考え

る。なぜなら,低学年の

国語科や生活科で「伝統

と文化」に関する教育活

動に取り組むことは,

子どもたちが「京都に根

ざす『伝統と文化』を体

感し,関心を深めるこ

と」の経験知を高めるこ

とにつながったり,例え

ば,中学年以降の社会科

の地域学習や歴史学習」

への円滑な移行や,それ

らの学びの基盤になっ

たりすることが期待で

きるからである。

崔善今さんの文章には,「歴史の街だけではなくせんたん技術

の発信の地でもあります。しかし,これらを大切に守りながら

けいぞくし,発展させていく担い手は,あなたたちしかいませ

んね。」とかかれていました。だから私は,大人になって,京都

に生まれたことをほこりに思い,次のせだいへ文化をつなげて

いくことが大切だと思いました。 (K児の記述から抜粋)

図4-2 K児の「ストーリーシート」(吹き出しは,筆者によるもの)

表4-4 実践授業後のK児のアンケート

「京都や地域について」アンケート(実践授業後)【対象:K児】

設問① 京都や地域のことをくわしく知りたいですか。

設問② 京都や地域の行事に参加しようと思いますか。(記述欄あり)

設問③ 京都や地域が好きですか。(記述欄あり)

設問④ 京都や地域にあるものを守っていこうと思いますか。(記述欄あり)

思う やや思う あまり思わない 思わない

設問① ○

設問② ○

設問③ ○

設問④ ○

参加してもつまらないから。

日本の歴史がたくさんあるから。

ずっと受けつがれてきたから。

小学校 伝統文化教育 30

第2節 いま,目の前にある素材を生かす

第3章第2節では,第6学年社会科の単元「天

皇中心の国づくり」において,創生館での見学学

習を単元計画に入れた実践について述べたが,目

の前にある素材を生かすことで,子どもの学びの

充実を図ることができるのではないかと考える。

本単元の平安時代の学びについては,10円硬貨や

京都市の地図,世界文化遺産の一覧などを参考に

して「伝統と文化」に関する素材を考えていくと

よい。

以上のことを踏まえ,単元「天皇中心の国づく

り」の第9時で「目の前にある素材を生かす」とし

たとき,表4-5のような授業を構想することができ

ると考える。なお,第9時に至るまでの学習の流れ

は,第3章第2節で述べたとおりである。

目

標 ・平安京の位置や京都と平安時代の関わりについて調べ,まとめる。

主な学習活動 支援・留意点

1 「貴族のく

らし」につい

て振り返る。

2 京都市の

地図から,平

安京の位置

を確かめる。

・京都市の地図を提示し,自分たちの学校の

位置と平安京の位置を確かめることで,平

安京はどのような様子であったのか問題

意識をもつことができるようにする。

3 学習問題

をつくる。

4 学習問題

に対して,資

料をもとに

調べる。

・「古典の日記念 京都市平安京創生館」の

ホームページを活用することで,平安京の

様子に気付いたり,調べたりすることがで

きるようにする。

5 調べたこと

を交流する。

・10円硬貨を提示し,「平等院鳳凰堂」も

平安時代の(建物)であり,世界文化遺

産であることを理解することができる

ようにする。その際に,「平等院鳳凰堂」

の位置を地図上で確かめる。

・藤原道長と「平等院鳳凰堂」とのつながりに

ついても理解することができるようにする。

6 学習問題

に対して理

解したこと

や新たに気

付いたこと

をまとめる。

・学習問題に対して理解したことをまとめる

ワークシートには「学習問題に対して理解

したこと」について書く部分と「自分たち

の学校と平安京の位置,平等院鳳凰堂の位

置を関連付けて気付いたこと」について書

く部分を設ける。

【評価の観点】

(評価方法)

【観察・資料活用の技能】

平安京の位置や京都と平安時代の関わりについて資料を使って調べ,まとめている。

(発言・ノート)

上記の学習活動を行うことで,学習問題に対し

て理解したことや新たに気付いたことをまとめる

際,期待する子どもの反応は次のとおりである。

構想した学習では,見学学習を位置付けていな

い。しかし,先述のように目の前の素材を生かす

ことで,子どもの学びが充実したものになると考

える。このことを踏まえて,「伝統と文化」を大切

にする教育活動の構造を図4-3のように考えた。

指導者は,まず「伝統と文化」に関する教育活

動を構想し,実践すること,次に単元や題材を通

しての指導・支援・評価を行うことが必要である

と考える。一方,子どもの学びは,まずは子ども

が文化に出会うこと,次は子どもがその文化につ

いて理解すること,更に,単元・題材における学

びを通して,それに対する理解を積み重ねていく

ことである。これらのことを踏まえた上で,目の

前にある素材を生かした取組,つまり,「伝統と文

化」を大切にする教育活動の具現化を図っていく

ことができると考える。

おわりに

本研究での子どもたちの姿から,「伝統と文化」

は初めからみえているものではなく,「文化」に対

する学びを深めることで,それが「伝統」である

ことに気付くということを筆者自身が学んだ。本

研究は,京都市立室町小学校と京都市立朱雀第六

小学校の研究協力員の先生方,教職員の皆様,子

どもたちの学びに支えられ,また,「京都アスニー」

の職員の方々の御助言をいただき,進めることが

できた。この場を借りて感謝の意を表するととも

に,今後もどのような「文化」を教材・題材とし

て扱うことが子どもたちの学びにつながるのかを

追究していきたいと考える。

表4-5 単元「天皇中心の国づくり」第9時の目標と主な学習活動と

支援・留意点,評価の観点と評価方法(案)

私は,京都市は平安時代の中心であったことに気付きました。

また,私たちの学校から南に行くと宇治市になりますが,宇治市

にも,平安時代と関わりの深い平等院鳳凰堂があることも知りま

した。今日の学習で,平安時代と今の京都のつながりがわかりま

した。

図4-3 「伝統と文化」を大切にする教育活動の構造

平安京は,どのような様子だったのだろう。