01 WSP 1033.外面塗覆装(プラスチック被覆) 外面塗装に関する当協会の規格を以下に記載します。⑧ JWWA K151-2014 ポリウレタン 従来形1.5mm,2.5mm

機能性断熱塗料による省エネ - Nishimura ReportsGAINA 塗布時の、表面温度...

Transcript of 機能性断熱塗料による省エネ - Nishimura ReportsGAINA 塗布時の、表面温度...

-

1

機能性断熱塗料による省エネ

2016年 7月 27日(7月 31日改訂) SCE・Net(エネルギー研究会)西村 二郎

1.まえがき

ロケットの先端部に塗布される断熱塗料がある。

宇宙航空研究開発機構(JAXA)が開発したと言われ

ている。ところが、JAXAとは独立に日進産業㈱の石

子達次郎(代表取締役)氏も開発していた。しかし、

無名の中小企業なので、世間に認知されず、ビジネ

スとしては苦戦を強いられていたようだ。

該社は現在、JAXAから技術供与を受けてこの塗料

を製造・販売している。技術供与を受けたのは該社

だけではないが、開発を含めて実績を持つ該社に一

日の長がある。他にも断熱塗料と称する商品は存在

している。類似のコンセプトに基づいているのであ

ろう。なお、日進産業の商品名を GAINAという。石

子氏の出身地である島根県出雲地方の方言に因ん

だネーミングである。 図 1 ロケット先端部

2.機能性断熱塗料 GAINAの性質

GAINAは図 2A、Bのような構造をしている。その遮熱効果の素晴らしさについては報

告がある 1)-4)。筆者自身も自宅で検証すべく 6月 13日契約をした。施工は順番待ちの

ため 8月中旬になる。

図 2A イメージ図 図 2B 側面および断面図

GAINAの機能性断熱効果が何に起因しているか、筆者の見解を紹介する。カタログ記

載の説明とは必ずしも一致していない。

ロッケットの先端部は大気圏外(昼間)においては太陽からの放射熱に直接曝される。

大気圏内では、太陽からの放射熱の他、大気との摩擦熱の影響を受ける。この場合は塗

-

2

布物質の分解熱や気化熱による Ablation Coolingが対策となる。もちろん軽量である

ことは必須の要件である。機能性断熱塗料という言葉には幻惑されるが、伝熱現象なの

で、熱伝達の基本(放射、対流、熱伝導)によって説明されなければならない。

GAINA塗布面(厳密に言えば、N-95:マンセル値 N9.4→白色を使用した場合)の放射率

は、遠赤外領域で 0.95、近赤外で 0.105、可視光で 0.135とのことである。後の二つの

領域が持っているエネルギー量がほぼ同じなので、平均すれば 0.12となる(図 3a参照)。

一口に GAINAと言っても色が濃くなれば、放射率も波長帯域依存性も変わってくる。

N-60の場合、0.397(可視光以短)-(遷移領域)-0.95(遠赤外)となる。近赤外領域は遷

移領域となる。セラミック一般の放射率から言えば、N-95の放射率特性は"特異"であ

る。そしてこのことが、GAINAの優れた遮熱効果の根源なのだ!

日中、屋根や壁面に直射日光が当るときの熱エネルギーは強烈である。曇天や雨天の

ときも散乱光や雲からの放射光が建物に当る。何がしかの可視光を反射しているから眼

に見えるのである。屋根や外壁からの放射は遠赤外領域の放射率が適用になる。そして

人間の居住スペースである屋内でも、熱源が概ね低温なので、これも遠赤外領域の放射

率を適用すべき帯域となる(図 3b参照)。

図 3a N-95の放射率の波長依存性のイメージ 図 3b Plankの法則

GAINAの特長として、①厚さ 0.6mmの塗膜が 10cm厚の発泡ポリスチレンに匹敵する

断熱効果をもっている、②球体セラミックスのプリズム効果・反射・屈折効果により高

い遮熱効果が得られる、と言われている。①は固体の熱伝導からは説明がつかない。外

壁(または屋根)の表面温度が下がることによる”等価”断熱効果と考えれば説明がつく。

②について、図 2(右下)から明らかなように塗膜内部でこのような現象が起きていると

は考え難い。球体内部では静止空気の伝導熱伝達の他、放射熱伝達が起きている。その

-

3

大きさは、放射率を 1としても 6W/m2 K程度である。これに対して、静止空気の熱伝達

は球体の大きさを 20μとして 1100W/m2 K程度となる。球体内における熱移動は静止空

気の伝導熱伝達が支配的なのだ。

塗膜の比熱が小さいので、塗膜温度は短時間で立上る。温度自体も周囲の温度に近く

なるだろう。したがって、室内壁に塗布すれば、そこからの遠赤外線照射効果により冷

暖房はより効果的になる。外壁に塗布された GAINAは太陽熱の侵入を減じるので、冬季

の日中はマイナスである。内壁に塗布された場合の効果は、遠赤外線領域における放射

率の高さ、熱浸透率の低さを考慮に入れたより定量的な検討が必要である。

3.1次元伝熱モデル(夏炎天下の屋根の場合)

簡単のため、図 4のような建物をイメージする。熱は屋根や外壁を通して1次元的に

流れるものし最後に全体の熱収支を考えることにする。

図 4 直方体モデル

各面の 1次元伝熱モデルは図 5aのようになっていて、図 5bのように簡略化される。

因みに建材(コンクリート 10cm、グラスウール 5cm+石膏ボード→旧式の大成パルコンの

場合に近い?)の熱抵抗を 1とすると、GAINA塗膜(計 2mm)の熱抵抗は 0.058程度である。

ここで、室内における放射伝熱は対壁などの存在で相殺されるものとした。

図 5a 1次元伝熱モデル

-

4

図 5b 簡略化表示

このモデルは、真夏の日中、屋根を通して移動する熱流をイメージしているが、側壁

にも適用可能である。

( ) ( ) )2('')'()(' 44 ・・・ RSSSASAS TThTTdTThTTQq −=−=−−−−=λ

σε

( ) ( ) ( )

( )

),5('1

),4('111;11

),3(';}{1

'

44

・・・

・・・

・・・

qh

TT

dhhH

qH

Tfh

TT

TTQTfqTfh

TT

RS

Ck

CCR

ASSSC

CS

+=

++=−+=

−−=−+=

λ

σε

上述の(3)式には右辺にも ST が含まれているが、適当な初期値を用いて ST を計算し、さらにその値を用いて繰り返し ST を計算することにより必要な精度を得ることができる。太陽エネルギーは大気圏外では 1.37kw/m2である。大気中での散乱、雲による吸収・

反射などにより地表面では 1kw/m2になると言われている。この値は平均的なものであり、

直射日光のエネルギーはもう少し大きいはずである。図 5a、bはこの点に関するデータで

あるが、一見、矛盾しているように思われる・・・

出典:文科省

出典:地球科学の基礎(浅野)

図 5a、b 地上に到達する太陽エネルギー

また対流熱伝達(水平面)については、次のグラフを参考にする。

-

5

図 6 水平屋根の対流熱伝達 5)

4. GAINA塗布時の省エネ効果(水平屋根:夏季正午)

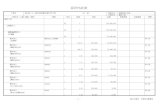

計算の基礎となる伝熱諸元は表 1のとおりである。

表 1 伝熱諸元

項目 値 単位 項目 値 単位

TA 気温 35/0 ℃ λ1 GAINA(断熱層) ※2

TR 室温 27/23 ℃ λ2 GAINA(接着層) ※2

TW 露点 23 ℃ d1+d2 GAINA厚み 0.001 m

ε 放射率(可視光) 0.12/0.4/0.6 - λ3 コンクリート ※2

ε' 〃(遠赤外) 0.95/0.9 - d 3 同上厚み 0.1 m

h 熱伝達率(屋外) 13 ※1 λ4 グラスウール ※2

h' 〃(室内) 6 ※1 d 4 同上厚み 0.05 m

※1)kcal/hr/m2/deg ※2)kcal/hr/m/deg

GAINA塗布時の、表面温度(屋根面、天井面)および貫通熱流量は表 2のようになる。

ただし、在来塗料の方射率については、樹脂や金属酸化物のデータを参考にして可視光

領域で 0.6、遠赤外線領域で 0.9とした。

表 2 GAINA塗布時の省エネ効果

屋根表面の放射率 屋根の表面温度 天井の表面温度 貫通熱流量

0.121(N-95) 40.0 ℃ 28.7 ℃ 9.92 kcal/hr/m2

0.397(N-60) 51.7 ℃ 30.2 ℃ 18.91 〃

0.6(在来塗料) 60.5 ℃ 31.3 ℃ 25.64 〃

室温を 27℃に保つには、上記貫通熱流量を除去することの他、生活空間の空気を

27℃に保ちながら換気をする必要がある。

参考のため、断熱構造を強化した場合(グラスウール 5cm→10cm)、除去した場合およ

び標準の断熱構造において強風(風速 10 m)の場合の計算結果を紹介しておく。

-

6

表 3 保温条件の影響(d 4=0.05→0.1/0)

屋根表面の放射率 屋根の表面温度 天井の表面温度 貫通熱流量(q)

保

温

増

0.121(N-95) 40.2 28.0 5.72

0.397(N-60) 52.1 28.8 10.9

0.6(在来塗料) 61.0 29.5 14.8

保

温

減

0.121(N-95) 38.5 33.3 37.6

0.397(N-60) 48.9 39.0 71.9

0.6(在来塗料) 56.8 43.3 97.5

表 2、3を比較してみれば明らかなように、省エネには保温+GAINAが効く。既存の

建物の保温強化工事は困難であるが、再塗装は可能である。次の塗り替え時はチャンス

である。なお、工事費は在来塗料での工事対比三割り増しとのことである。

表 4 対流条件の影響(h=13→30)

逆に貫通熱流量を変えて室温を定めれば図 7のようになる。貫通熱量を増やすという

ことは、その分、熱を奪うことになるので、室温は下がる。

図 7 貫通熱流量による室温の変化

5. GAINA塗布および水冷効果

水冷による水の蒸発熱によるクーリング効果は、露点を WT として、図 4bにおける対流熱伝達の項: ( )AS TTh − に ( )WS TTh − を付け加えればよい。つまり、

( ) ( ) ( ) CSCWSAS TThTThTTh −=−+− ・・・(4)、となる。

ただし、 CWA

C TTThh =+=

2;2 ・・・(5) とおいた。

屋根表面の放射率 屋根の表面温度 天井の表面温度 貫通熱流量(q)

強

風

0.121(N-95) 37.6 28.4 8.15

0.397(N-60) 44.0 29.2 13.0

0.6(在来塗料) 48.8 29.8 16.7

-

7

図 8 GAINA塗布+水冷効果

相対湿度を 50%とすれば、気温 35℃に対する露点は 23℃である。これらのことより、

GAINA塗布効果+水冷効果を推算すれば図 8のようになる。期待が持てそうな結果だ。

6. 建物全体としての熱収支

建物は屋根、東西南北面の外壁・窓などで構成されている。各構成部を区別する必要

がある場合は Suffix( k )をつける。単純化のため床面は断熱、建物の中の空気は完全混合とする。そして、熱流が貫流する内壁面に番号を付け夫々の面積を kA とする。室温を一定に保つには、冷却のためのエネルギーEを投入する必要がある。ただし、建物の内容積をV 、空気の比熱および密度を ρ,c とした。ここで、毎時建物の内容積の半分を換気するものとすれば、投入されるべき冷却用のエネルギーは

0)(5.0 EETTVc RA −=−ρ ・・・(6) だけ余分に必要となる。さて、いよいよ建物全体の熱収支を考える。

( ) ( ){ }∑ ∑ −−==k k

kASkkSkkk ATThTfAqE ・・・(7)、となる。

次のような逐次近似を行うことで ( )',; SkSkR TTT などを定めることができる。

SkT (出発値)⇒ ( ) ( )44' CSkkSk TTQTf −−= σε ⇒( )

∑∑ −

+=kk

k

Skkk

CR AH

EhTfAH

TT ⇒

( ) ( )Skk

kACkk Tfh

HTTHq +−= ⇒ ( ) ''1;k

RSkk

kSkCSk h

TTh

qTfTT +=−+= ・・・(8).

このサイクルを値が収斂するまで繰り返すのである。

7.具体例=サンルーム(空調なし)

拙宅には南側に図 10のようなサンルームがある。屋根は中空ポリカ、3方の壁面は

8mmのアクリル板で構成されている。冬季の昼間は概ね暖房不要だが、夏季の昼間は

-

8

屋根をトラックシートで蔽っても暑くてやりきれない。この屋根に①GAINAを塗布した

場合、②GAINAを塗布しさらに少量の水をトロトロと供給し、その蒸発熱によるクーリ

ング効果について検討してみた。簡単のため、母屋に面している部分および床面は断熱

とした。また、東西、南側の壁面からは直射日光は入らないものとし、さらに換気は無

視した。つまり、(8)式において、 0=E とし、 1=k を屋根、 2=k を側壁面(南面+東

面+西面)とし、対流熱伝達率は屋根・外壁では deg///13 2mhrkcalhhk == ;室内では

天井面、内壁面を問わず 6'' == hhk 〃と仮定した。(8)の逐次近似法により計算すれば、

次のような結果が得られる。トータルでは熱の出入りはないが、屋根からは流入、側壁

面では流出となっている。水冷の効果は魅力的ではあるが、大樹の下のような爽やかさ

にはなっていないようだ。

表 5 サンルーム屋根への塗布効果と水冷効果

室温 屋根上 屋根裏 外壁面 内壁面

GAINA塗布のみ 38.1℃ 39.9 39.7 35.6 36.0

GAINA+水冷 32.1 33.1 32.9 31.0 31.2

在来塗料塗布 50.2 59.1 58.1 38.2 40.0

在来塗料+水冷 39.1 45.2 44.0 32.5 33.8

※)外気温:35℃;空調なし;在来塗料の放射率=0.9(遠赤外領域)-0.6(それ以外)

図 10 冬季は快適だが夏季は暑過ぎるサンルーム

8. GAINA塗布(内装)時の省エネ効果

表 2によれば、室温を 27℃に保ったとき、天井表面の温度は在来塗料対比 2.6deg低

い(側壁についても同様と思われる)。これは、天井や壁面からの放射を浴びる居住者に

-

9

とってより快適度が高い。

外壁に塗布された GAINAは太陽熱の侵入を減じるので、省エネ効果は冬季の日中はマ

イナスである。夜間の伝熱条件は在来塗料塗布の場合とほぼ同じである。夜間の室内は、

夏冬を問わず内壁の放射率が高い GAINAに分がある。

屋根や外壁に塗布された GAINAは太陽熱の侵入を減じるので、冬季の日中は省エネに

関してマイナスである。しかし、比熱が小さいので、塗膜温度は短時間で立上る。温度

自体も周囲の温度に近くなるだろう。内壁に塗布された場合の効果は、遠赤外線領域に

おける放射率の高さ、熱浸透率の低さを考慮に入れた体感温度等の議論が必要であるが、

別の機会に譲る。

9. あとがき

上述の内容はいささか乱暴な論理展開であると思われるかもしれない。しかし、GAINA

の素晴らしさを、伝熱の基本に基づいて説明しようとする試みはある程度成功している

ものと自画自賛している。実証データについては、参考文献を参照されたい。さらに拙

宅におけるデータも、取れれば、紹介したいと思っている。

解析をより現実に近付けるには、窓の存在も考慮に入れるべきである。大して労力を

要することではないが別の機会に譲る。

地球温暖化の脅威は、異常気象として実感されるこの頃である。一方、再生可能エネ

ルギーの利用は必ずしも順調に進んでいない。太陽光発電は早くも持続可能性を失った

かにみえる。地産地消のアイデアが不足している。不良電力で水電解を行い(何処で?)、

水素を貯蔵し、発電に利用する場合の FSを行ってみる必要がある。

地味ではあるが、GAINAのような省エネ努力に対しても、注意が向けられて然るべき

である。

文献)

①Takashi Oda et al.:Int. J. of Environmental Protection and Policy Oct.20,2014

"Case study of the relationship between heat-resistant paint and comfortable

indoor temperatures"

②Takashi Oda et al.:Sci.J. of Energy Engineering Oct.20,2014 "Evaluation of heat

-resistant paint"

③小田貴志他:Symposium on Human-Environment System Dec.6-7,2014 ”住環境にお

ける内装仕上げ材と室内空気温度の関係”

④ Takashi Oda et al.:6th Int. Conference on Applied Human Factors and

Ergonomics(AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015 "Measurement of

Amenity in Buildings Interiors Coated with Ceramic Insulating Paint"

⑤萩島他:J. Japan Soc. Hydrol. & Water Resour.17(5),2004