理想的な子牛のつくり方(基本編) -...

Transcript of 理想的な子牛のつくり方(基本編) -...

連 載

理想的な子牛のつくり方(基本編)十勝農業改良普及センター 十勝北部支所 出雲将之

1 枝肉成績から肥育素牛を考えてみましょう

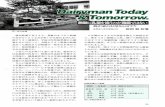

表1(分析:十勝農業改良普及センター 北部支所)は、北海道十勝枝肉市場における平成21年1 〜 12月ま

での1,461頭の枝肉成績を格付けごとに集計したものです。出荷月令は平均28.4カ月令で、格付け間で大きな差はありませんが、A5格付けの肥育牛は枝肉重量が489kgで、格付けが上位になるほど枝肉重量が重く

【はじめに】 景気の低迷により、高級食材である和牛肉は国内需要が低迷し、枝肉価格は安値で推移しています。A4格付けで1,650円/ kgでは、大変厳しいと言えます。単価が低い分、枝肉重量をしっかり確保し1頭当たりの価格を確保する必要があります。そのためには、腹のできた素牛が重要となります。その素牛の基礎は生後3 ヶ月令までに形づくられると、私は考えています。 配合飼料を打ち込んでも途中で食い止まらずに、元気に食い続けることが出来る胃袋の基礎は、10 ヶ月令頃の育成期までに形作られます。子牛が理想どおり育てば、肥育してからも無理なく食い続け、自然に大きくなってくれるのです(余談ですが、肥育後食べ続けることでビタミンAを消耗し、自然にコントロールされることにもつながります)。10 ヶ月令までに無駄な脂肪をつけずに、腹づくりと良好な発育に成功すれば写真1のような良いつくりの枝肉ができます。 では、「誰が肥育しても自然に大きくなってくれる理想の子牛」は、どういう風に育成すれば良いのでしょうか。この誌面でお話ししたいと思います。 ポイントは「哺育期の育成技術」にあります。 写真1 BMS No.9の枝肉

格付

等級

割 合

(㌫)

月 齢

(カ月齢)

枝肉重量

(kg)

ロース芯面積

(cm2)

バラ厚

(cm)

皮下脂肪厚

(cm)

BMS

No

A5 20.7 28.6 489 64.1 8.2 2.2 9.3

A4 35.9 28.3 475 58.8 7.9 2.2 6.4

A3 30.9 28.4 459 55.0 7.5 2.1 4.4

A2 12.9 28.1 430 52.1 7.0 1.9 3.0

平均 100 28.4 467 57.9 7.7 2.1 6.0

表1 平成21年十勝枝肉市場成績(去勢牛1,461頭 データ提供:十勝農協連)

13

なっています。ロース芯面積、バラの厚さともに格付け上位ほど大きく厚い傾向にあります。A4格付けも同様に、下位の枝肉より重量があります。増体良く順調に肥育が進んだ牛ほど、ボリューム感のある枝肉になり、サシも入り肉質が良くなっているのです。 写真2は平成18年に、私が新ひだか町静内を担当していた時の素牛市場出荷前の去勢牛です。その当時、JA、役場、共済組合、生産者代表、普及センターで構成していた指導部会のアドバイス(写真3)どおりに飼育した結果、287日令で324kgとなり、腹容があり無駄な脂肪がつかない理想的な体型になりました。この牛の肥育結果を追跡調査したところ、出荷月令30.2 ヶ月令でA4格付け、枝肉重量570kg、ロース芯面積64cm2、バラの厚さ9.4cmとなっており、無駄のない枝肉に仕上がりました。 肥育で良い結果を出すためには、子牛段階でしっかり腹をつくり消化力のある胃袋にしておくことが大切です。また、子牛を出荷するまでの間に下痢や肺炎にかからないで、順調に大きくなっていることも重要です。どんな管理をすれば、そういう子牛を作ることができるのでしょうか。述べてみたいと思います。

2 スターターでルーメンに絨毛を形成させる

生後3 〜 7日頃から、高品質なスターターと新鮮できれいな水を与えることが重要です。出生時の第一胃絨毛は小さくてほとんど機能していません。この絨毛発達を促すのは、VFA(プロピオン酸・酪酸・酢酸

といった揮発性脂肪酸)です。穀物が発酵してVFAが生産されます。スターターには消化吸収し易い穀物が豊富に含まれています。スターターを給与すると第一胃内で発酵がおこり、VFAが生産されます。これが微生物相の発達を促進し、第一胃の絨毛が増加するとともに絨毛が長くなって、エサを消化吸収しやすくします。この変化を促すために、生後早くからスターターを給与することが重要なのです。 哺育中はスターターで第一胃の吸収能力を高め、離乳後からは良質な粗飼料で大きく丈夫な胃袋を作るという感覚で、飼料給与しましょう。 第一胃の吸収能力は、絨毛がどれだけ発達しているかで大きく変わります。絨毛が発達していればいるほど、消化吸収が良い胃袋と言えます。消化吸収が良いと肥育に入って、アシドーシスから来る食滞になりにくく、スムーズな肥育が可能となります。そういう胃袋の基礎は哺育期で作られるのです。 北海道立畜産試験場の研究によると、ミルクとスターターで栄養を充足させていると、乾草を飽食させても食べる量はほんの数十gで、痕跡程度しか食べなかったそうです。こういうことからも、哺育中はミルクとスターターで十分栄養を満たすことが重要となります。 スターターは慣れないと食べてくれないことが多いので、写真4のような道具を使いながら、手やりで慣れさせる努力も必要です。また、子牛は甘い物が好きなので、糖蜜が添加されたものなどを選んで給与しましょう。乾いたものを食べてもらうためには、

写真2 腹容の出た肥育素牛(去勢牛) 写真3 指導部会で農家へアドバイス

14 − LIAJ News No.124 −

清潔な飲料水が重要です。水を切らさず給与します。ミルクだけでは水分は不足し、スターターの摂取に影響します。 和牛の離乳は、ホルスタインのようにあまり早い

(50 〜 60日令)と、子牛へのダメージが大きくその後の発育にプラスになりません。3 〜 4 ヶ月令を離乳の目安とします。その時点で2〜3kg程度のスターターが食い込めることを目標に、制限哺育などを取り入れながら管理しましょう。※「スターター」とは家畜に最初に与え始める飼料のことで、

牛の世界では消化良く設計された穀物を含む飼料のことを

指します。

3 �哺育期に胃袋ができれば離乳後の食い込みが良くなります

スターター給与で哺育期に消化能力の高い胃袋を作っていれば、離乳後の発育にも好影響します。後ほど詳しく述べますが、筆者がこれまで取り組んだ地域の事例では、スターターを十分食べた子牛は、離乳後は乾草など飼料の食い込みが良くなりました。また、消化能力が高くなっていたからでしょうか、少々食い過ぎても食餌性の下痢が少なくなるように感じました。 良質で栄養価の高い粗飼料が確保できれば、8 〜10 ヶ月令の市場出荷時で、3 〜 4kg程度の配合飼料で良好発育(日増体重1kg以上)は可能だと感じています。

4 �筆者が取り組んだ子牛育成の事例を紹介します

以前勤務していた新ひだか町静内で、軽種馬農家さんに黒毛和牛の導入が盛んに行われ、筆者らは初めて和牛を飼育する農家さんを技術指導しました。なんせ初めての方ばかりなので、指導機関で協議しながら飼育マニュアルを作成し、それに忠実に従って飼養管理してもらいました。

「子牛発育は順調か?」「飼養管理に問題はないか?」を確認するため、月に1回、牛用の体重計をトラックに積んで(写真5)、JA、共済獣医師、普及センター、役場で全戸巡回しながら子牛の体重、体高、胸囲、腹囲を測尺しました(写真6)。その結果を見ながら、発育が不足している場合には、飼料給与や管理方法を聞いてその原因を突き止め、対策を打つようにアドバイスしました。

哺育中の子牛管理には特に注意してもらい、腹が冷えないよう敷きわらが十分入る別飼い施設を用意するよう徹底し、子牛だけが摂取できるスターターと飲料水を常時置いて、好きなだけ摂取できるように管理してもらいました。厳寒期対策として、保温用のヒーターや投光器なども用意するように指導しました。和牛の子牛は、寒さや汚い空気、栄養不足など色んなストレスに弱いので、そういうことが無いよう管理を徹底しました。 その結果子牛発育は良好で、体高、体重ともに発

写真5 軽トラックに積んだ体重計

写真4 塩ビパイプでスターターの訓致

15

育基準値を上回り、胸囲と腹囲の差が離乳時で20cmを超え、市場出荷時の九ヶ月令での差は平均30cm近くにまでなりました。腹囲が大きいことは胃袋の発達が進んだことを物語っており、肥育時の飼料摂取が期待できる牛に仕上がりました。 市場での評価は高く、出荷先の肥育農家からも「肥育成績が良かったよ」という声が聞かれるようになり、子牛育成が正しかったことを物語っています。

5 �身近にいる技術者と相談しながら取り組みましょう

和牛子牛は、下痢や肺炎などの病気にかかりやすい(悪い環境に対して反応しやすい、と言ったほうが良いでしょうか?)生き物です。哺育期間中は特に抵抗力が低いために、病気にかかりやすいと言えます。飼料給与の改善だけではなく、駆虫薬やワクチン、生菌剤などをうまく利用しながら子牛の抵抗力を高め、健康に育てることが大切です(初乳が大事なことは当然です)。 冬に雪が多い少ないなど気象条件の違いや、放牧が可能かどうか、使える粗飼料はどういうものか、施設はどんなのかなど農家さんによって飼育環境が違うので、それに合わせた飼養管理が必要となります。哺育期飼養管理方法などの基本技術は普遍的なものですが、それを実践するためのテクニックは、農家さんの応用力が問われます。 身近にいる獣医さんや普及員さんなどの技術者と相談しながら、取り組んでみてください。

写真6 体測で発育を確認

16 − LIAJ News No.124 −