福建博物院 厦门大学历史系 武夷山市博物馆...

Transcript of 福建博物院 厦门大学历史系 武夷山市博物馆...

DNWH

《东南文化》2016年第2期总第250期

收稿日期 2015-07-30

内容提要2014年对葫芦山遗址的再次发掘初步揭露出一处新石器时代晚期至商周时期的聚

落址第一期遗存的陶窑(Y1)形制保存较为完整年代距今约 5000年是我国东南地区大致同时期的

考古学文化中罕见的完整陶窑第二期遗存发现了大量的灰坑灰沟与柱洞存在较为复杂的打破关

系还发现了较为丰富的炭化植物遗存本次发掘为研究闽北地区崇阳溪流域古代文化与古代生业

提供了一批重要资料

关键词福建武夷山 葫芦山遗址 新石器时代 青铜时代

中图分类号K8713 文献标识码A

一 前言

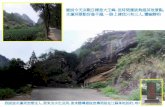

葫芦山遗址位于福建省武夷山市兴田镇西郊

村东南约1公里处东北距城村汉城遗址直线距离

约 5公里遗址基点地理坐标北纬 27deg31 3 东经

118deg1 44 海拔高度 1961米相对高度约 20米

(图一)葫芦山地处崇阳溪右岸山间盆地的中部

四面环田该山由南北两座椭圆形的低矮山丘组

成形似葫芦故得此名南北部山丘分别被当地

人称作ldquo南岗rdquo和ldquo北岗rdquo20世纪90年代福建省博

物馆等单位曾对葫芦山北岗进行过多次发掘发

现有年代相当于中原地区西周时期的建筑基址

商代居址与窑址以及龙山时代至夏代的文化遗

存[1]2014年 9月至 12月为配合厦门大学考古专

业师生进行田野考古实习经国家文物局批准福

建博物院厦门大学历史系考古专业武夷山市博

物馆等单位对这处遗址进行再次发掘本年度发

掘区位于葫芦山遗址北岗南坡半山腰的缓坡处

发掘面积 365平方米(图二)发现了一批灰坑灰

沟柱洞以及建筑台基窑址等遗迹初步揭露出

一处新石器时代晚期至商周时期的聚落遗址现

将本年度工作的主要收获简报如下

二 地层堆积

由于发掘区位处山坡具有较大倾斜度加

之长期受到自然力侵蚀地表早年种植果树发

掘前又被辟为茶园文化层受到不同程度的破

坏因而保存下来的文化层是不连贯的第 123层在发掘区内均有分布第 4层在位处上坡面的

TS1E1TS1E2TS2E1TS2E2TS2E3内缺失现以

TS4E4东壁剖面为例对地层堆积情况加以介绍

(图三)

第 1层灰黑色表土含沙量较高土质疏松

厚 01~022米此层夹杂大量植物根茎腐殖质

少量石块和红烧土块并包含较多细碎的陶片

考古探索

福建武夷山市葫芦山遗址 2014年发掘简报

福建博物院 厦门大学历史系 武夷山市博物馆

图一 葫芦山遗址地理位置图

19

DNWH

福建武夷山市葫芦山遗址2014年发掘简报

青白瓷片原始瓷片和少量石器

第 2层浅黄色砂质土土质较为疏松距地

表深 01~022厚 004~017米此层包含大量印

纹硬陶少量原始瓷片泥质陶和夹砂陶片以及

黑衣陶片另出少量石器本层下有发现一定数

量的柱洞和灰坑

第 3层灰褐色砂质土土质较为致密距地

表深 02~036厚 014~024米本层包含大量黑

衣陶碎片及少量泥质陶和夹砂陶片另见大量石

器本次清理的大多数灰坑均开口于此层下另

在发掘区北端本层下发现窑址 2座建筑台基 1座以及柱洞数处

第 4层仅见于发掘区中部以南红褐色砂质

土土质致密距地表深 043~057厚 0~027米

本层包含物较少仅含少量黑衣陶片和泥质陶

片发现少量开口于本层下的灰坑

第 4层下为红色砂质生土含大量结晶状石

块

依据上述地层堆积和遗迹层位关系并综合

典型单位出土遗物特征可将本次发掘的地层堆

积和文化遗存分为三期即以H149和 Y1Y2等

单位为代表的第一期遗存以遗址第 34层和第 3层下开口的H46H79等单位为代表的第二期遗

存以遗址第 2层及第 2层下开口的H24H132等单位为代表的第三期遗存(表一)

三 第一期遗存

(一)遗迹

包括陶窑台基柱洞灰坑等

1陶窑

2座位于发掘区北端编号Y1和Y2两座陶

窑在大致相当的等高线上相邻分布层位关系相

同规模形制构造与窑口方向也颇为一致

Y1 半地穴式窑位于TS1E2北部开口于第3层下打破生土Y1上部遭到不同程度破坏下部

保存基本完整全长 227米由窑室火道和火膛

组成在火膛以南偏西处存窑前坑 1座亦开口于

第 3层下并打破生土(图四)Y1顶部已坍塌未

发现烟囱遗迹西火道分焰柱保存状况较好东

火道有部分坍塌窑室中心至火膛中心连线的方

向为北偏西 12deg由北到南整体呈缓坡状坡度约

15deg窑室平面近椭圆形上部残存窑壁长径 111短径 102米窑室底部长径 13短径 116米窑壁

弧形向上逐渐内收壁残高 021~04米窑壁厚

002~004米烧结程度较高大部分呈黑色或青

灰色小部分呈红色壁面平整略粗糙窑底大部

分存烧土硬面经局部解剖厚约 0015米大部

分呈青灰色小部分呈红色窑底总体呈西低东

高势北部窑底较为平整南部窑底因靠近火道

而呈现出中间高两边低的形态

火道位于窑室以南为双火道中间被分焰

柱隔开分焰柱长 045宽 02高 023米表面为

坚硬的黑色烧土硬面西侧火道保存较好横断

面呈圆角方形宽 028~039高 027进深 04

图二 葫芦山遗址2014年发掘布方图

图三 TS4E4东壁剖面图

20

DNWH

《东南文化》2016年第2期总第250期

编号

Y1Y2TJ1ZD9ZD15ZD21ZD22ZD31ZD33ZD42ZD43ZD44ZD45ZD46ZD47ZD48ZD49ZD50ZD51ZD52ZD53ZD54H149H46H79H85H107ZD20ZD25ZD26ZD27ZD32ZD35ZD37ZD38ZD39H15H24H132ZD1ZD2ZD3ZD4ZD5ZD7ZD8ZD10ZD11ZD12ZD13ZD14ZD17ZD18ZD34ZD40

开口层位

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

4层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

平面形状

亚腰葫芦形

不规则形

不规则形

近圆形

椭圆形

近圆形

椭圆形

近圆形

椭圆形

椭圆形

近圆形

椭圆形

近圆形

近圆形

椭圆形

椭圆形

近圆形

近圆形

椭圆形

椭圆形

椭圆形

不规则形

椭圆形

近圆角长方形

不规则形

不规则形

近圆角长方形

椭圆形

近圆形

椭圆形

近圆形

椭圆形

近圆形

近圆形

椭圆形

近圆形

近椭圆形

近圆角长方形

不规则形

近圆形

椭圆形

椭圆形

椭圆形

椭圆形

近圆形

近圆形

椭圆形

椭圆形

椭圆形

近圆形

椭圆形

近圆形

椭圆形

近圆形

近圆形

规格(米)

通长227长15宽122

长17宽1027最厚078直径036深034长径027深013直径025深015长径03深022直径022深016长径05深035长径04深034直径042深036长径033深024直径03深012直径025深035长径045深041长径036深042直径03深018直径03深012长径036深033长径034深037长径05深025

长089宽069深065长径254深066

长176宽138深044长152宽132深054长19宽088深068长138宽115深056

长径026深01直径022深014长径025深028直径025深032长径03深01直径03深016直径026深016长径02深007直径026深014长径08深043

长16宽082深05长074宽04深014

直径026深03长径024深025长径02深02长径028深01长径028深016直径037深023直径018深02长径034深044长径05深039长径03深013直径024深039长径035深013直径028深026长径05深04

直径038深044直径055深036

期别

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第二期

第二期

第二期

第二期

第二期

第二期

第二期

第二期

第二期

第二期

第二期

第二期

第二期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

表一 葫芦山遗址相关遗迹开口层位及所属期别统计表

21

DNWH

福建武夷山市葫芦山遗址2014年发掘简报

米顶部为厚 001~002米的烧土硬面底部烧土

硬面只在两侧残存东侧火道有部分坍塌

火膛位于火道以南平面近梯形火膛上部

南北最宽 072东西最长 082米底部南北最宽

054东西最长 076米残高 017~03米火膛两

侧有厚 001~0015米的青灰色烧土硬面东侧烧

土 硬 面 长 043残 高

025米斜壁由下到上

逐渐向火膛外侧倾斜

倾斜角约 25deg疑似受

挤压而致西侧烧土硬

面长 027残高 025米

呈折线形弧壁内收火

膛底部未见烧土硬面

为红色较致密的土壤

夹杂较多小块砾石并

存少量烧土

窑前坑位于火膛

以南偏西处平面呈圆

角 长 方 形 长 099~116宽 057~069深

004~014米斜壁底

近平

窑室内堆积分为

两层第①层为较疏松

的黄褐色土厚 01~02米内含较多红烧土

块 烧 土 块 大 多 厚

002~004 米应为窑

顶坍塌后的堆积另见

少量陶片第②层为较

致密的灰黑色土厚

01~02 米内含较多

体积较大的石块和大

量红烧土块烧土块大

多厚 002~004 米在

近底部含有较多炭粒

该层内包含一定数量

的泥质陶和夹砂陶片

器表以素面为主饰绳

纹篮纹者也占一定比

例近底部出土鼎足

陶罐及陶釜口沿残片

若干火膛内堆积为致

密的红色偏黑土壤东

北部见有大量的红烧土块堆积近底部存较多炭

粒窑前坑坑内堆积为夹杂有红烧土块和炭粒的

较致密灰黑色土在靠近火膛处见部分红烧土

块与窑室火膛内烧土硬面坍塌堆积相同

Y2 位于 TS1E1中部偏北第 3层下由于后期

破坏较为严重窑室和火膛基本无存现仅残存

图四 Y1平剖面图

22

DNWH

《东南文化》2016年第2期总第250期

一平面呈近椭圆形的灰烬面和部分红烧土块南

北残长 15东西残宽 122米底部见有一定量的

红烧土块和炭粒

2台基

1座位于Y1Y2以南编号TJ1TJ1位于TS1E1TS1E2TS2E1TS2E2TS2E3

TS3E1TS3E2TS3E3TS3E4九个探方内建于生

土之上现被第 3层所叠压TJ1的北端边界基本

贴近于Y1窑前坑西南角的水平一线东西两端范

围未发掘不明南部边界被晚期的 H57H13H59H130和H127所打破原貌遭到一定破坏

发掘区内 TJ1东西长 9~17南北宽 064~1027厚 0~078米本次发掘实际清理 TJ1的面积约

125平方米(图五)TJ1垫土土质致密土色为红

色比较纯净基本不见包含物垫土北薄南厚

另于TJ1表面发现开口于第 3层下的柱洞 19处

3柱洞

19 处编号 ZD9ZD15ZD21ZD22ZD31ZD33ZD42mdashZD54集中分布于 TS2E3TS2E2和TS1E2内开口于第 3层下打破 TJ1洞口平面大

多呈椭圆形或近圆形长径在 022~05米之间

洞壁较直底部平缓极少数洞口呈不规则形如

ZD54洞口平面东西最长处 089南北最宽处 069米西北角洞壁陡直其余部分缓收至距洞口深

约 04米处急收成近圆形洞底上述柱洞深度均

在 012~065米之间洞内均为灰黑色填土并包

含一定量的烧土和炭粒部分柱洞内还见有少量

泥质或夹砂陶片以及小石块洞底均未见柱础

图五 Y1Y2TJ1与第一期柱洞总平面图

23

DNWH

福建武夷山市葫芦山遗址2014年发掘简报

石从柱洞分布及排列方位观察东北mdash西南走

向的主要有三列或存联系分别为 ZD33ZD15ZD31ZD9一列ZD45ZD42ZD43ZD21一列

ZD46ZD47ZD49ZD48一列西北mdash东南走向

的主要有二列或存联系即 ZD54ZD22ZD43ZD44一列和ZD33ZD47ZD53一列(图五)目前

仅就 TJ1上现存的柱洞分析尚难以连成形制规

整明确的一座或几座房址不过考虑到Y1Y2TJ1与上述成列柱洞的相对位置以及柱洞形制

和洞内填土的较高相似度我们推测在第一期窑

址南面的台基上存在过不止一座东南朝向的形

制简易的木构建筑

4灰坑

3座分布无规律平面形状均为近圆形或椭

圆形大小不一长径最大者 25米左右最小者

仅约 03米坑壁通常不甚规整未见明显的加工

痕迹坑底近平或呈浅弧状坑内堆积以黑灰土

居多包含一些炭粒红烧土陶片和少量石器

等陶片较为细碎可修复器物极少现以H149为例说明

H149 位于 TS4E4东部部分延伸出探方外

开口于第 4层下打破生土上部被H147局部打

破已发掘部分平面略呈半圆形南北最长处

254东西最宽处 152米坑壁陡直坑底不甚平

整坑深 018~066米(图六)坑内填土包含大量

石块炭粒和红烧土块并见数量较多的夹粗砂

陶片和少量泥质陶片坑底存两块较大的风化

岩

(二)遗物

本期遗存原生堆积保存有限出土陶片十分

细碎仅在Y1的废弃堆积和H149内出土部分可

辨器形者以鼎釜钵豆和罐类器为主陶质比

较松软陶胎较厚以夹砂陶为大宗尤其是夹粗

石英砂者占一定比例泥质陶数量较少陶色以

灰陶和灰黑陶为主红陶黄陶次之从断面观

察存在器表内外与胎芯颜色不一的夹心陶陶

器制作手制与轮制并用泥质陶多为轮制装饰

风格以素面为主也见部分器表施篮纹粗绳纹

曲折纹者部分鼎足上装饰有椭圆形或条形的戳

印凹窝

罐 2件均残甚Y1②1夹粗石英灰陶芯

部呈黄色口部微侈圆唇束颈肩饰绳纹口径

18残高 6厘米(图七1)Y1①13夹砂黄陶芯

部呈灰黑色直口平沿圆唇素面口径 148残高3厘米(图七2)

釜 2件均残甚Y1②2夹粗石英灰陶芯

部呈黄色侈口沿面存一周凹槽束颈腹饰粗

绳纹口径 212残高 55厘米(图七3)H14912夹细砂黄陶直口宽沿圆唇斜收腹沿面

见二周凸棱腹饰绳纹口径 17残高 36厘米(图

七4)

豆盘 1件Y1①12泥质灰陶直口圆唇

折腹素面口径16残高35厘米(图七5)

钵 1件H14911夹砂灰黑陶口部微敛

平沿圆唇弧腹下腹及底残腹饰方格纹口径

57残高22厘米(图七6)

罐类器残片 4件均为夹砂灰陶折沿腹

饰粗绳纹Y1②10残高 37厘米(图七7)Y1①14残高46厘米(图七8)

器鋬 1件Y1①15泥质灰陶残存部分宽

鋬耳素面残高57残宽72厘米(图七9)

圆锥形鼎足 9件Y1②4夹粗砂灰陶足

根残器表存数个椭圆形和条形凹窝装饰残高

111厘米(图七10)Y1②5夹砂灰陶足根残

素面残高 78厘米(图七11)Y1②3夹粗砂黄

陶器表存 2个椭圆形凹窝残高 73厘米(图七

12)Y1②6夹砂灰陶残甚器表残存一椭圆形

凹窝残高73厘米(图七13)

圆柱形鼎足 3件均为夹砂黄陶素面Y1②7残高 53厘米(图七14)Y1②9残高 43厘米(图七15)

鸭嘴形鼎足 1件Y1②8夹砂红陶横截

图六 H149平剖面图

24

DNWH

《东南文化》2016年第2期总第250期

面呈扁条形素面残高43厘米(图七16)

四 第二期遗存

(一)遗迹

包括烧坑灰坑灰沟柱洞等(图一〇)

1烧坑

1座(H46)位于 TS6E4西北部部分延伸入

隔梁内开口于第 3层下打破H133第 4层和生

土坑口平面略呈不甚规整的圆角长方形东西

最长约 176南北最宽约 138米坑壁陡直底部

近平坑深 035~044米坑壁及坑底均存在因长

期用火而形成的烧结面系一层非常致密的青黑

色砂质土经解剖烧结面厚度大致在 001~008米之间(图八)坑内堆积以黑色粘土为主包含

大量炭粒红烧土和陶片陶片以黑衣陶为大宗

本次发现的这处烧坑与 1990年代在葫芦山遗址

清理的部分ldquo陶窑rdquo在形制与内部堆积方面十分

相似其用途也当相近

2灰坑

105座分布没有规律散布在发掘区各个探

方内平面形状以近圆形和椭圆形居多也有部

分呈圆角长方形或不规则形者灰坑规模大小不

一直径或长径最大者约 19米最小者仅 03米

坑壁通常并不规整坑底多呈浅弧状个别底部

略平坑内堆积以黑灰土居多部分出土炭粒红

烧土和少量陶片石器等陶片较为细碎可修复

的器物极少现以H79为例说明

H79 位于 TS3E2北部近中开口于第 3层下

打破 TJ1坑口平面形状不规整南北最长处约

图七 出土一期陶器

12罐(Y1②1Y1①13) 34釜(Y1②2H14912) 5豆盘(Y1①12) 6钵(H14911)78罐类器残片(Y1②10Y1①14) 9器鋬(Y1①15)

10-16鼎足(Y1②4Y1②5Y1②3Y1②6Y1②7Y1②9Y1②8)

25

DNWH

福建武夷山市葫芦山遗址2014年发掘简报

152东西最宽处约 132米坑壁弧收坑底近平

坑深 042~054米(图九)坑内填土土色黄褐偏

黑土质较为疏松并夹杂较多红烧土块少量炭

粒和小石子出土大量残碎的黑衣陶片和少量赭

衣陶片

3柱洞

9处编号 ZD20ZD25mdashZD27ZD32ZD35ZD37mdashZD39散布于发掘区南部多个探方内开

口于第 3层下打破第 4层排列组合未见明显规

律(图一〇)洞口平面大多呈椭圆形或近圆形

长径在 02~03米之间洞壁较直底部平缓未

见柱础石深度在 007~032米之间洞内堆积多

为黑灰土部分柱洞内包含一定量的烧土炭粒

和少量黑衣陶片

(二)遗物

1陶器

有泥质陶夹砂陶硬陶等其中以泥质陶居

多硬陶和夹砂陶较少陶色以灰色为主其余红

色红褐色灰黄色者较少陶器以轮制为主辅

以手制大部分器物器形较为规整可辨器类主

要有罐尊甗形器鼎钵盆盘纺轮网坠等

施纹以拍印为主另见少量戳印纹与刻划纹纹

样种类繁多以方格纹席纹云雷纹为大宗另

见弦纹条纹绳纹叶脉纹回纹篮纹大菱形

填线纹和少量的刻划复线三角纹等(图一二)也

见先施条纹等纹饰后再行抹去的现象在器表施

衣是本期陶器的一大特征主要以黑衣为主少

量赭衣有一些施衣较厚烧成温度较高者可见

闪亮的光泽犹如黑釉一般

尊 7件均素面H1122夹砂灰陶外施黑

衣仅存领部敞口平沿尖圆唇内外壁存数周

凸棱口径 244残高 76厘米(图一一1)H544夹砂红陶器表施黑衣仅存领部敞口方唇

唇面存一周凹槽内外壁存数周凸棱口径 23残高 62厘米(图一一2)H333泥质灰陶器表施

黑衣残甚敞口尖圆唇唇面存一周凹槽高

领折肩领部存数周凸棱口径 168残高 73厘

米(图一一3)H542泥质灰硬陶器表施黑衣

仅存领部敞口方唇存三周凸棱口径 176残高 4厘米(图一一4)H371泥质红陶器表施

黑衣仅存领部敞口平折沿尖圆唇存数周凸

棱口径248残高66厘米(图一一5)

罐 6件H71①4夹细砂红陶器表施黑

衣残存领部侈口方唇沿面微内凹领部弧

收微束颈素面器表可见清晰的轮制痕迹口

径 166残高 4厘米(图一一6)H71①6夹砂灰

硬陶器表施黑衣敞口折沿方唇弧腹下腹

及底残腹饰曲折纹口径 16残高 53厘米(图一

图八 H46平剖面图 图九 H79平剖面图

26

DNWH

《东南文化》2016年第2期总第250期

一7)H71①5夹细砂灰陶器表施黑衣侈口

圆唇颈部微束溜肩鼓腹口内侧见六周轮旋

纹器身素面口径 20残高 119厘米(图一一

8)H102夹细砂灰硬陶内表施黑衣残存领

部侈口圆唇内壁存数周凸棱素面口径 22残高 6厘米(图一一9)TS1E2③6夹砂灰硬陶

残甚敞口尖唇外翻高领束颈溜肩颈部饰

数周弦纹肩部饰绳纹口径 18残高 5厘米(图一

一10)

小罐 2件均素面TS5E4③26夹细砂灰

硬陶侈口尖圆唇斜肩折

腹平底微内凹口径 6底径

66高 38厘米(图一一11)

H543泥质灰硬陶火候很

高器表施黑衣残甚口微

侈圆唇直领溜肩领部轮

制痕迹明显口径 92残高

36厘米(图一一12)

罐类器残片 4 件H8②4夹砂灰硬陶器表施黑

衣残存腹片鼓腹外壁残存

一道宽凸棱凸棱以上饰方格

纹以下饰叶脉纹残高 68厘米(图一一13)H7910夹砂红陶器表施黑衣残存腹

片拍印条纹残长 85残高

65厘米(图一一14)

甗形器 5件器表均施

黑衣H561夹砂红陶残

甚甑部微弧内出一周箅承

甑腹残存四周弦纹残高 65厘米(图一一15)H851夹砂红陶残存甑部侈口圆

唇甑腹弧收近直沿面及甑

腹饰数周凹旋纹口径 17残高 10厘米(图一一16)H792夹砂灰陶残甚甑部微弧

内出一周箅承甑腹内壁存数

周凸棱残高 74 厘米(图一

一17)

鼎足 1件TS3E4③1夹粗砂红陶扁三角形高

52厚约 18 厘米(图一一

18)

钵 3 件G29泥质灰

陶器表施黑衣敞口方唇斜弧腹小平底腹

内壁存数周凸棱口径 112底径 46高 4 厘米

(图一一19)G211泥质红褐色硬陶侈口尖

圆唇直腹微弧平底内凹素面器腹轮制痕迹

明显器底存明显手制痕迹口径 114高 57厘米

(图一一20)H332泥质红陶器表施黑衣直

口圆唇斜弧腹上腹存数周凸棱平底内凹素

面口径143底径108高45厘米(图一一21)

盘 1件G21泥质灰陶内施赭衣敞口

方唇沿面见一周凹槽斜腹近直底部残甚素

图一〇 发掘区南部探方内第二期遗迹分布平面图

27

DNWH

福建武夷山市葫芦山遗址2014年发掘简报

图一一 出土二期陶器

1-5尊(H1122H544H333H542H371) 6-10罐(H71①4H71①6H71①5H102TS1E2③6)1112小罐(TS5E4③26H543) 1314罐类器残片(H8②4H7910) 15-17甗形器(H561H851H792)

18鼎足(TS3E4③1) 19-21钵(G29G211H332) 22盘(G21) 23盆(TS2E3③2) 24盆类残片(TS6E3③7)

28

DNWH

《东南文化》2016年第2期总第250期

面口径 144底径约 101高约 36厘米(图一一

22)

盆 1件TS2E3③2泥质红陶敞口折沿

尖圆唇折腹下腹斜收底残腹部饰数周弦纹

口径226残高85厘米(图一一23)

盆类残片 1件TS6E3③7泥质灰陶器表

施黑衣侈口折沿圆唇束颈斜肩折腹底

残残高7厘米(图一一24)

纺轮 9件TS3E3③5泥质红陶平面呈圆

形底面平整顶面微内凹直径约 25孔径约

06厚 085~1厘米(图一三15)TS5E3③17泥质红陶器表施黑衣残存一半底面平整顶面

微圆凸复原底径 39厚 08厘米(图一三18)

H1331泥质红陶器表施黑衣残存一半复原

顶径 36底径 44厚 1厘米(图一三19)TS5E3③2泥质灰陶器表施黑衣残存一半底部轮

孔周围刻划有纹饰复原顶径 21底径 4厚 14

厘米(图一三20)TS5E4③3泥质红陶器表施黑

衣残存一半顶面近平底

面微内凹复原底径约 42厚08厘米(图一三21)

网坠 1 件TS5E4③

12夹 砂 灰 陶 平 面 略 呈

ldquo王rdquo字形器身存 2周明显

的凹槽横截面略呈圆形

截面直径约 08长 15厘米

(图一三22)

2石器

以磨制石器为主见少

量打制和琢制石器选材多

青灰色页岩和灰黄色砂岩

也见少量质地十分细腻近

玉质者常见器类有锛镞

刀砺石另见少量装饰品

和石器半成品

锛 17 件均为磨制

平面呈长方形或梯形单面

刃 TS3E3③ 2有 段 长

69宽 28厚 07~1 厘 米

(图一三1)TS6E3③3无段长 45宽 37厚 17厘米

(图一三2)TS6E3③1无段背面隆起长 36宽 25厚08厘米(图一三3)

镞 11件均为磨制有铤TS3E3③3三角

形锋铤残残长 29宽 19厚 03厘米(图一三

4)TS5E3③1三角形锋残长 31宽 16厚 04厘米(图一三5)H551整体呈柳叶形长 36宽 13厚 035厘米(图一三6)TS6E3③5柳叶

形残长 39宽 16厚 05厘米(图一三7)H711柳叶形锋铤残残长 45宽 19厚 05厘米(图

一三8)H126三角形锋长 455宽 225厚 04厘米(图一三9)H128整体呈柳叶形长 545宽 165厚 05 厘米(图一三10)G25三角形

锋残长59宽25厚04厘米(图一三11)

镞半成品 1件TS4E3③2琢制未进一步

磨制加工平面呈柳叶形长 74宽 275厚 06厘米(图一三12)

刀 4件均为磨制单面刃TS6E4③6残断仅余一端部平面和截面略呈平行四边形存

双面对钻的单孔残长 38宽 3厚 05孔径 05厘

图一二 二期陶器纹饰

1叶脉纹(TS5E3③26) 2席纹(TS5E4③34) 3条纹(TS4E3③13)49方格纹(TS5E4③37TS4E4③19) 5云雷纹(TS5E4③42) 6篮纹(TS6E3③38)

7绳纹(TS5E4③36) 8回纹(TS4E4③22) 10大菱形填线纹(TS2E2③13)11弦纹(TS6E3③37)

29

DNWH

福建武夷山市葫芦山遗址2014年发掘简报

米(图一三13)TS3E3③4平面略呈半月形一

端残断中部近刀背处对钻双孔残长 67宽 34

厚 02~03厘米孔内径 04孔外径 08 厘米(图一三

14)

砺石 10件TS5E3③

8残断磨制平面略呈三角

形截面呈长方形使用面非

常平整残长 47残宽 42厚1厘米(图一三16)

环 玦 1 件 G26残

断仅余一半半环状中心

单面钻孔一处直径 35孔径 06~09厚 04厘米(图一

三17)

耳珰形器 1件TS4E4③3残断仅存一半质地

细腻形制规整器表平整光

滑中部磨制一周凹槽形成

亚 腰 复 原 外 径 46内 径

44腰径 42厚 15厘米(图

一三23)

五 第三期遗存

(一)遗迹

包括灰坑柱洞等(图一

五)

1灰坑

51座分布没有规律散

布在发掘区各个探方内平

面形状以近圆形和椭圆形居

多也有部分呈圆角长方形

或不规则形者规模大小不

一最大者直径或长径约 25米小者仅约 03米深度均

不足 1米坑壁大多不规整

坑底多呈浅弧状个别底部

略平坑内堆积以黑灰土居

多部分出土炭粒红烧土

另出土有一定数量的陶片

原始瓷片和石器等陶片较

为细碎可修复器数量极少

现以H15为例说明

H15 位于 TS6E3中部偏

西开口于第 2层下打破第

3层和第 4层坑口平面略呈

不规则的椭圆形长径约 08米西侧坑壁偏陡

东侧坑壁不甚平整坑深 043米(图一四)坑内

图一三 出土二期陶器石器

1-3石锛(TS3E3③2TS6E3③3TS6E3③1)4-11石镞(TS3E3③3TS5E3③1H551TS6E3③5H711H126H128G25)

12石镞半成品(TS4E3③2) 1314石刀(TS6E4③6TS3E3③4)1518-21陶纺轮(TS3E3③5TS5E3③17H1331TS5E3③2TS5E4③3)

16砺石(TS5E3③8) 17石环玦(G26) 22陶网坠(TS5E4③12)23石耳珰形器(TS4E4③3)

30

DNWH

《东南文化》2016年第2期总第250期

堆积为深黑色细沙土夹杂较多红烧土块炭粒

和小石块出土打制石片磨制石块等石器坯料

共计 16件以及少量残碎的黑衣陶片和印纹硬陶

片

2柱洞

16 处 编 号 ZD1mdashZD5ZD7ZD8ZD10mdashZD14ZD17ZD18ZD34ZD40集中分布于发掘

区中部偏北多个探方内均开口于第 2层下打破

第 3层少数除打破第 3层外也打破了 TG1其中

ZD2mdashZD5ZD12和ZD14大致呈东西走向约等距

排列余者未见明显的排列组合规律(图一五)

柱洞平面形状均为近圆形或椭圆形长径在

018~055米之间洞壁较直底部平缓未见存

柱础石者深度在 01~044米之间洞内堆积主

要为灰黑土部分夹杂有一定量的烧土块和炭

粒少数柱洞内出有极为细碎的陶片

(二)遗物

1原始瓷器

数量不多瓷胎呈浅灰色灰白色灰黄色

等胎质致密火候较高釉色有青绿色青黄色

等釉胎结合程度较差常见脱釉现象可辨器类

目前仅见原始瓷豆一种部分豆盘内壁或外壁饰

有弦纹篦划纹少量豆把内见刻划符号

豆 1件TS6E3②16豆盘口部微残灰白

色胎含砂度较高青釉局部脱釉侈口圆唇

折腹喇叭状矮圈足肩饰一周篦划纹其上下另

饰两组弦纹并堆贴两组对称的三角形小泥饼装

饰口径14足径88高88厘米(图一六1)

图一四 H15平剖面图

(1-1316-18石器坯料 1415烧土块)

图一五 发掘区中北部探方内第三期遗迹分布平面图

31

DNWH

福建武夷山市葫芦山遗址2014年发掘简报

豆盘类残片 3件TS1E2②3灰胎青釉泛

绿局部脱釉口微侈尖唇折腹豆盘内壁饰数

周凹旋纹肩部残存一组堆贴的双泥饼耳饰口

径186厘米(图一六2)

豆把 4件均为灰胎青绿色釉局部脱釉

喇叭状圈足H242足径 7残高 31厘米(图一

六3)TS1E2②9足径 8残高 29厘米(图一六

4)TS4E4②6底残足内见一刻划符号残足径

5残高27厘米(图一六5)

2陶器

有泥质陶夹砂陶硬陶等其中硬陶与泥质

陶居多夹砂陶较少泥质陶呈灰黄色灰色红

色等大部分火候不高以轮制为主辅以手制

在一些泥质陶内壁可见明显凹凸不平的现象可

辨器类有罐瓮钵盆盘圈足杯甗形器纺轮

等印纹硬陶多为残片灰陶火候较高可辨器

图一六 出土三期原始瓷器陶器

1原始青瓷豆(TS6E3②16) 2原始青瓷豆盘(TS1E2②3) 3-5原始青瓷豆把(H242TS1E2②9TS4E4②6)6-8甗形器(H2411H2418TS4E4②2) 9-11罐(H248H944TS3E4②5) 12瓮(TS1E2②3)

1314罐类器残片(TS6E3②3TS2E3②22) 15-1720陶钵(H1361TS2E3②4TS4E3②12TS5E4②13)18盘(TS5E4②11) 19圈足(TS1E2②4) 21盆(TS2E1②3)

32

DNWH

《东南文化》2016年第2期总第250期

类以罐类器为主施纹方法以拍印为主另见部

分堆贴刻划镂孔等装饰方法纹样种类繁多

常见云雷纹方格纹绳纹弦纹篮纹席纹菱

形填线纹刻划纹和圆圈纹由两种及两种以上

纹样组合而成的复合纹饰亦占据一定比例如弦

纹配绳纹或配水波纹等(图一七)

甗形器 4件均为夹砂灰硬陶H2411仅存甑部腹壁微弧内出一周箅承甑腹下部饰数

周弦纹残高 75厘米(图一六6)H2418残甚

甑部微弧内出一周箅承甑腹下部饰数周弦纹

釜部饰细绳纹残高 85厘米(图一六7)TS4E4②2残甚甑部微弧内出一周箅承甑部饰数

周弦纹釜部饰绳纹残高12厘米(图一六8)

罐 7件H248夹细砂红陶残甚侈口圆

唇束颈溜肩弧腹肩腹交界处饰一周弦纹肩

部残存一枚刻划的云雷纹口径 212残高 84厘

米(图一六9)H944灰色

硬陶直口圆唇外翻弧

腹底残腹饰圆圈纹与方

格纹组合的复合纹饰口径

20残高 86 厘米(图一六

10)TS3E4②5灰色硬陶

残甚侈口平沿圆唇束

颈溜肩素面口径 18残高53厘米(图一六11)

瓮 1 件TS1E2②3夹砂灰硬陶残甚侈口方

唇颈部微束溜肩颈部饰

数周弦纹肩部饰细绳纹与

席纹组成的复合纹饰口径

272残高 76厘米(图一六

12)

罐类器残片 3 件均

为灰色硬陶TS6E3②3侈口圆唇颈部微束弧腹

颈部饰弦纹腹部饰绳纹

口径 136残高 6厘米(图一

六13)TS2E3②22敞口

高领束颈溜肩领与肩上

部饰弦纹其下饰方格纹

肩部残存一宽带状环形耳

残高72厘米(图一六14)

钵 4件H1361夹砂

灰硬陶敛口口一侧出单

条形鋬垂腹底残腹饰绳

纹口径 9残高 4厘米(图一

六15)TS2E3②4夹砂灰硬陶敛口圆唇垂

腹平底微内凹仅唇外侧饰一周轮旋纹器身素

面口径 12最大腹径 145高约 44 厘米(图一

六16)TS4E3②12夹砂灰硬陶敛口圆唇垂

腹上腹部贴塑一条形单鋬已残断平底唇外

存一周凹旋纹器身素面口径 6底径 57器身

高 45厘米(图一六17)TS5E4②13泥质灰褐

色硬陶侈口尖圆唇斜弧腹平底内凹腹饰方

格纹口径132底径69高5厘米(图一六20)

盘 1件TS5E4②11泥质灰陶火候较高

敞口圆唇浅弧腹腹壁存 3周凸棱底残口径

16残高28厘米(图一六18)

圈足 1件TS1E2②4泥质红陶喇叭状矮

圈足底呈台状内壁残存 2枚刻划的叶脉纹底

径78残高27厘米(图一六19)

图一七 三期陶器纹饰

15云雷纹(TS2E2②25TS2E2②24) 24席纹(TS5E4②17TS4E3②17)3菱形填线纹(TS6E3②22) 611刻划纹(TS5E4②23TS2E1②11)

7弦纹(TS4E4②14) 812弦纹绳纹(TS3E4②2TS5E3②2)9方格纹(TS2E2②23) 10篮纹(TS3E2②14) 13弦纹水波纹(TS5E4②19)

33

DNWH

福建武夷山市葫芦山遗址2014年发掘简报

盆 1件TS2E1②3泥质灰陶火候较高

侈口尖圆唇弧腹平底内凹器底存手指按压

痕迹腹饰方格纹口径 16底径 103高 4厘米

(图一六21)

纺轮 7件TS1E2②2泥质褐陶微残横

截面呈梯形底面与顶面存不同程度的内凹顶

面径25底面径39厚16厘米(图一八8)

3石器

以磨制石器为大宗选材常见青灰色页岩和

灰黄色砂岩其中工具类常见石锛砺石武器类

以石镞为主

锛 3件均为磨制形制与第二期遗存所见

之无段石锛基本无异

镞 8件均为磨制三角形锋或柳叶形锋

大多有铤TS5E3②1铤部不显残长 6宽 17厚 05厘米(图一八1)TS1E2②1残长 55宽25厚 05厘米(图一八2)TS3E3②1残长 51厚 03厘米(图一八3)TS2E2②1残长 3残宽

18厚 03厘米(图一八4)TS4E4②1残长 28宽2厚019厘米(图一八5)

砺石 2件H315磨制平面与截面均略呈

长方形使用面平整磨痕明显两端残断残长

73宽6厚16厘米(图一八6)

4玉器

仅环玦 1件H1321残青绿色磨制精细

器表平整光滑内外缘较钝外径约 3内径约

15厚06厘米(图一八7)

六 结语

葫芦山遗址第一期遗存的文化面貌与福建

省武夷山市梅溪岗遗址下层文化遗存[2]1992至

1993年度葫芦山遗址北岗山顶探沟内清理的三

座残墓[3]基本相同以往在福建省光泽县池湖后

山遗址也调查采集过形制与本期遗存基本相同

的陶鼎足[4]此前学者多将这类遗存归入牛鼻山

类型两者在陶器质地制法和部分器类的形制

方面确实存在密切联系年代相当或相近应无问

题约略处于距今 5000~4000年之间[5]从本次

对Y1底部炭化树皮的碳十四测年结果来看为距

今 5000年前后(表二)据此葫芦山遗址第一期

遗存的绝对年代范围应当大致处于距今 5000~4000年之间其年代上限或存进一步提早的可

能值得注意的是从目前所见的陶器组合和装

饰风格来看葫芦山遗址第一期遗存与牛鼻山类

型仍存一定差异葫芦山遗址第一期遗存中不见

牛鼻山类型常见的圈足陶壶镂孔圈足豆出现的

比例极低而所见鼎足的数量及形制较之牛鼻山

类型更为丰富另外本期遗存少见牛鼻山类型

流行的各种形态的器耳施篮纹绳纹曲折纹样

者占有一定比例这也同牛鼻山类型最流行的素

图一八 出土三期陶器石器玉器

1-5石镞(TS5E3②1TS1E2②1TS3E3②1TS2E2②1TS4E4②1) 6砺石(H315) 7玉环玦(H1321)

8陶纺轮(TS1E2②2)

样本号

15HLS_0115HLS_0215HLS_06

样本来源

炭化乌桕种子(灰坑H85)炭化水稻种子(灰坑H107)

炭化树皮 (窑Y1)

碳十四年代

3580plusmn303490plusmn304390plusmn30

树轮较正年代

BC1965~18891893~17413092~2918

BP3915~38393843~36915087~4913

置信度

685093409540

BETA实验室号

Beta-411758Beta-411759Beta-411760

表二 葫芦山遗址炭样加速器质谱(AMS)碳十四测试结果

34

DNWH

《东南文化》2016年第2期总第250期

面风格形成一定反差在目前相关资料尚未丰富

的情况下对于葫芦山遗址第一期遗存文化性质

的确认仍待新的发现与进一步研究但已有迹

象显示出本期遗存可能是新石器时代晚期分布

于崇阳溪流域的有别于牛鼻山类型的一类新遗

存

葫芦山遗址第二期遗存的文化面貌及典型

陶器形制均与福建省邵武市斗米山遗址上层早

段遗存[6]基本相同类似遗存以往在福建省光泽

县马岭墓葬[7]和汉坪山墓葬[8]中也有发现可以

归入马岭类型的范畴从属于本期灰坑内出土炭

化植物种子的测年数据来看(表二)也与学者对

于马岭类型的年代认识基本相符现可将本期遗

存的绝对年代推定为距今约 4000~3500年大致

相当于中原地区的夏至早商时期

葫芦山遗址第三期遗存的文化面貌以及典

型陶器形制与以福建省光泽县白主段墓葬[9]和池

湖墓葬[10]为代表的白主段类型基本相同而所见

部分原始瓷豆在武夷山市竹林坑窑址发现的西

周遗物中也有形制相近者如原始瓷豆TS6E3②

16(图一六1)豆盘上腹内敛下腹折收的深盘形

态与竹林坑窑址出土豆盘ⅠT1010②07接近豆

盘 TS1E2②3(图一六2)则与竹林坑窑址Ⅰ区

采03号原始瓷豆的盘部特征相似[11]本期遗存

的绝对年代虽未经碳十四测年不过依据遗物比

较将之推定为约当中原地区的晚商至西周时期

应当是合理的

本年度的发掘选址于 20世纪 90年代发掘区

域附近的山腰缓坡地带通过本次发掘与整理

发现并明确了属于新石器时代晚期的葫芦山遗

址第一期遗存这为研究本地区新石器时代晚期

文化提供了重要的遗址类资料发现并清理了一

座属于第一期遗存的形制保存较为完整的陶窑

(Y1)年代距今约 5000年这座目前在我国东南

地区大致同时期的考古学文化如良渚文化樊城

堆文化和石峡文化中均属罕见的完整陶窑对于

探讨本区窑业发展和窑业交流问题均具有重要

意义葫芦山Y1以及窑前的台基遗迹(TJ1)不仅

在选址上更为靠近遗址北岗的上坡面形制上也

与 1990年代在发掘区南部清理的 20余座烧制黑

衣陶的ldquo窑址rdquo以及本次清理的属于葫芦山遗址

第二期遗存的烧坑H46差别明显显示出了本地

区不同时期窑业发展的重要变化今后针对葫芦

山Y1与闽江下游昙石山文化所见陶窑[12]的比较

研究也将为探研闽江上下游地区新石器时代

晚期文化的交流问题提供新的线索

葫芦山遗址第二期遗存发现了大量的灰坑

灰沟与柱洞并存在较为复杂的打破关系当为

本期内人群在此长期居住生活并且持续从事相

关生产活动所致另外我们对属于第二期遗存

的灰坑土样进行了系统的浮选发现了较为丰富

的炭化植物遗存包括木炭炭化根茎类和炭化

植物种子等初步鉴定出的植物种类包括禾本科

的稻(Oryza sativa)粟(Setaria italica)等作物以及

大戟科乌桕属(Sapium sp)等植物和其他杂草的

种子等这些植物遗存的发现对于研究古人生业

和复原古代环境具有较大意义

限于本年度发掘区面积较小对于葫芦山遗

址功能分区的明确仍待后续工作的进一步开展

不过依据现有资料已可证明葫芦山遗址北岗南

坡应当是一处沿用时间较长人类活动十分频繁

的区域

(附记参加此次发掘工作的有福建博物院

文物考古研究所黄运明厦门大学历史系考古教

研室教师王新天付琳和厦门大学2012级考古专

业本科生 9人2013级考古及博物馆学硕士研究

生和文物与博物馆专业硕士10人福建闽越王城

博物馆林繁德赵福凤魏超张涛武夷山市博

物馆杨颢本文所用照片由方方陈震拍摄方

方陈震林叶辉南新荣绘制了插图植物遗存

由葛威董诗华鉴定发掘期间得到了福建闽越

王城博物馆的大力支持特此致谢)

执 笔付 琳 黄运明 杨 颢 王新天

[1]杨琮陈子文《武夷山市西郊村商周遗址》《中国考古

学年鉴1991》文物出版社1992年陈子文杨棕《武夷

山市葫芦山古遗址》《中国考古学年鉴 1992》文物出

版社 1994年陈子文《武夷山市葫芦山新石器时代和

青铜时代遗址》《中国考古学年鉴 1993》文物出版社

1995年

[2]福建省博物馆《武夷山梅溪岗遗址发掘简报》《福建

文博》1998年增刊

[3]陈子文《武夷山市葫芦山新石器时代和青铜时代遗

址》《中国考古学年鉴 1993》文物出版社 1995年第

159页

[4]福建闽越王城博物馆《南平市闽越遗存调查》《福建

文博》2004年第1期

[5]福建博物院《福建考古的回顾与思考》《考古》2003年第12期

[6]福建省博物馆《邵武斗米山遗址发掘报告》《福建文

35

DNWH

福建武夷山市葫芦山遗址2014年发掘简报

博》2001年第2期

[7][9]福建省博物馆光泽县文化局文化馆《福建省光

泽县古遗址古墓葬的调查和清理》《考古》1985年第 12期

[8]黄富莲《光泽县汉坪山古墓葬清理简报》《福建文博》

1990年第2期

[10]福建博物院《福建光泽池湖商周遗址及墓葬》《东南

考古研究》第三辑厦门大学出版社2003年

[11]福建博物院福建闽越王城博物馆武夷山市博物馆

《武夷山市竹林坑一号原始瓷窑址发掘简报》《福建

文博》2012年第3期福建博物院武夷山市博物馆福

建闽越王城博物馆《武夷山市竹林坑一号原始青瓷

窑址 2014年度考古发掘收获》《福建文博》2015年第

1期

[12]福建省博物馆《福建闽侯县昙石山遗址发掘新收

获》《考古》1983年第12期

(责任编辑朱国平校对毛 颖)

Brief Excavation Report of the Hulushan Site in Wuyishan Fujian Province 2014Fujian Museum History Department of Xiamen University Wuyishan City Museum

Abstract The 2014 excavation conducted at Hulushan Site unveiled the deposit of a settlement datingback to the late Neolithic Age to the Western Zhou Period The kiln Y1 revealed from the first period of thesite dating to 5000 years ago was well preserved with complete structure rarely seen in the excavations onthe sites of the close archaeological cultures in the Eastern and Southern areas of China The second periodof remains include large number of ash pits pitches and pillar holes revealing a comprehensive intrusion relationship between A decent amount of carbonized plants remains were also discovered This excavation provides important materials for the study of the ancient culture and industries in the Chongyangxi area inNorthern Fujian

Key words Fujian WuyishanHulushan Site the Neolithic Age the Bronze Age

为了更好地服务广大专家学者提高本刊的学术质量和编校水平减少差错本刊已从 2011年

第 5期始增加作者自校清样的流程即稿件经审稿编辑排版一至三校后在互校的同时将清样

以PDF格式发作者本人自校以纠正专业表述等方面的错误或不妥之处(请勿删改或另增内容以免

影响版面延误刊期)请各位专家学者在赐稿的同时提供快捷有效的联系方式(如手机号码和邮箱

地址)以便及时联系

感谢您的支持与配合

《东南文化》编辑部

《东南文化》启事

1050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904

36

DNWH

福建武夷山市葫芦山遗址2014年发掘简报

青白瓷片原始瓷片和少量石器

第 2层浅黄色砂质土土质较为疏松距地

表深 01~022厚 004~017米此层包含大量印

纹硬陶少量原始瓷片泥质陶和夹砂陶片以及

黑衣陶片另出少量石器本层下有发现一定数

量的柱洞和灰坑

第 3层灰褐色砂质土土质较为致密距地

表深 02~036厚 014~024米本层包含大量黑

衣陶碎片及少量泥质陶和夹砂陶片另见大量石

器本次清理的大多数灰坑均开口于此层下另

在发掘区北端本层下发现窑址 2座建筑台基 1座以及柱洞数处

第 4层仅见于发掘区中部以南红褐色砂质

土土质致密距地表深 043~057厚 0~027米

本层包含物较少仅含少量黑衣陶片和泥质陶

片发现少量开口于本层下的灰坑

第 4层下为红色砂质生土含大量结晶状石

块

依据上述地层堆积和遗迹层位关系并综合

典型单位出土遗物特征可将本次发掘的地层堆

积和文化遗存分为三期即以H149和 Y1Y2等

单位为代表的第一期遗存以遗址第 34层和第 3层下开口的H46H79等单位为代表的第二期遗

存以遗址第 2层及第 2层下开口的H24H132等单位为代表的第三期遗存(表一)

三 第一期遗存

(一)遗迹

包括陶窑台基柱洞灰坑等

1陶窑

2座位于发掘区北端编号Y1和Y2两座陶

窑在大致相当的等高线上相邻分布层位关系相

同规模形制构造与窑口方向也颇为一致

Y1 半地穴式窑位于TS1E2北部开口于第3层下打破生土Y1上部遭到不同程度破坏下部

保存基本完整全长 227米由窑室火道和火膛

组成在火膛以南偏西处存窑前坑 1座亦开口于

第 3层下并打破生土(图四)Y1顶部已坍塌未

发现烟囱遗迹西火道分焰柱保存状况较好东

火道有部分坍塌窑室中心至火膛中心连线的方

向为北偏西 12deg由北到南整体呈缓坡状坡度约

15deg窑室平面近椭圆形上部残存窑壁长径 111短径 102米窑室底部长径 13短径 116米窑壁

弧形向上逐渐内收壁残高 021~04米窑壁厚

002~004米烧结程度较高大部分呈黑色或青

灰色小部分呈红色壁面平整略粗糙窑底大部

分存烧土硬面经局部解剖厚约 0015米大部

分呈青灰色小部分呈红色窑底总体呈西低东

高势北部窑底较为平整南部窑底因靠近火道

而呈现出中间高两边低的形态

火道位于窑室以南为双火道中间被分焰

柱隔开分焰柱长 045宽 02高 023米表面为

坚硬的黑色烧土硬面西侧火道保存较好横断

面呈圆角方形宽 028~039高 027进深 04

图二 葫芦山遗址2014年发掘布方图

图三 TS4E4东壁剖面图

20

DNWH

《东南文化》2016年第2期总第250期

编号

Y1Y2TJ1ZD9ZD15ZD21ZD22ZD31ZD33ZD42ZD43ZD44ZD45ZD46ZD47ZD48ZD49ZD50ZD51ZD52ZD53ZD54H149H46H79H85H107ZD20ZD25ZD26ZD27ZD32ZD35ZD37ZD38ZD39H15H24H132ZD1ZD2ZD3ZD4ZD5ZD7ZD8ZD10ZD11ZD12ZD13ZD14ZD17ZD18ZD34ZD40

开口层位

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

4层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

平面形状

亚腰葫芦形

不规则形

不规则形

近圆形

椭圆形

近圆形

椭圆形

近圆形

椭圆形

椭圆形

近圆形

椭圆形

近圆形

近圆形

椭圆形

椭圆形

近圆形

近圆形

椭圆形

椭圆形

椭圆形

不规则形

椭圆形

近圆角长方形

不规则形

不规则形

近圆角长方形

椭圆形

近圆形

椭圆形

近圆形

椭圆形

近圆形

近圆形

椭圆形

近圆形

近椭圆形

近圆角长方形

不规则形

近圆形

椭圆形

椭圆形

椭圆形

椭圆形

近圆形

近圆形

椭圆形

椭圆形

椭圆形

近圆形

椭圆形

近圆形

椭圆形

近圆形

近圆形

规格(米)

通长227长15宽122

长17宽1027最厚078直径036深034长径027深013直径025深015长径03深022直径022深016长径05深035长径04深034直径042深036长径033深024直径03深012直径025深035长径045深041长径036深042直径03深018直径03深012长径036深033长径034深037长径05深025

长089宽069深065长径254深066

长176宽138深044长152宽132深054长19宽088深068长138宽115深056

长径026深01直径022深014长径025深028直径025深032长径03深01直径03深016直径026深016长径02深007直径026深014长径08深043

长16宽082深05长074宽04深014

直径026深03长径024深025长径02深02长径028深01长径028深016直径037深023直径018深02长径034深044长径05深039长径03深013直径024深039长径035深013直径028深026长径05深04

直径038深044直径055深036

期别

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第二期

第二期

第二期

第二期

第二期

第二期

第二期

第二期

第二期

第二期

第二期

第二期

第二期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

表一 葫芦山遗址相关遗迹开口层位及所属期别统计表

21

DNWH

福建武夷山市葫芦山遗址2014年发掘简报

米顶部为厚 001~002米的烧土硬面底部烧土

硬面只在两侧残存东侧火道有部分坍塌

火膛位于火道以南平面近梯形火膛上部

南北最宽 072东西最长 082米底部南北最宽

054东西最长 076米残高 017~03米火膛两

侧有厚 001~0015米的青灰色烧土硬面东侧烧

土 硬 面 长 043残 高

025米斜壁由下到上

逐渐向火膛外侧倾斜

倾斜角约 25deg疑似受

挤压而致西侧烧土硬

面长 027残高 025米

呈折线形弧壁内收火

膛底部未见烧土硬面

为红色较致密的土壤

夹杂较多小块砾石并

存少量烧土

窑前坑位于火膛

以南偏西处平面呈圆

角 长 方 形 长 099~116宽 057~069深

004~014米斜壁底

近平

窑室内堆积分为

两层第①层为较疏松

的黄褐色土厚 01~02米内含较多红烧土

块 烧 土 块 大 多 厚

002~004 米应为窑

顶坍塌后的堆积另见

少量陶片第②层为较

致密的灰黑色土厚

01~02 米内含较多

体积较大的石块和大

量红烧土块烧土块大

多厚 002~004 米在

近底部含有较多炭粒

该层内包含一定数量

的泥质陶和夹砂陶片

器表以素面为主饰绳

纹篮纹者也占一定比

例近底部出土鼎足

陶罐及陶釜口沿残片

若干火膛内堆积为致

密的红色偏黑土壤东

北部见有大量的红烧土块堆积近底部存较多炭

粒窑前坑坑内堆积为夹杂有红烧土块和炭粒的

较致密灰黑色土在靠近火膛处见部分红烧土

块与窑室火膛内烧土硬面坍塌堆积相同

Y2 位于 TS1E1中部偏北第 3层下由于后期

破坏较为严重窑室和火膛基本无存现仅残存

图四 Y1平剖面图

22

DNWH

《东南文化》2016年第2期总第250期

一平面呈近椭圆形的灰烬面和部分红烧土块南

北残长 15东西残宽 122米底部见有一定量的

红烧土块和炭粒

2台基

1座位于Y1Y2以南编号TJ1TJ1位于TS1E1TS1E2TS2E1TS2E2TS2E3

TS3E1TS3E2TS3E3TS3E4九个探方内建于生

土之上现被第 3层所叠压TJ1的北端边界基本

贴近于Y1窑前坑西南角的水平一线东西两端范

围未发掘不明南部边界被晚期的 H57H13H59H130和H127所打破原貌遭到一定破坏

发掘区内 TJ1东西长 9~17南北宽 064~1027厚 0~078米本次发掘实际清理 TJ1的面积约

125平方米(图五)TJ1垫土土质致密土色为红

色比较纯净基本不见包含物垫土北薄南厚

另于TJ1表面发现开口于第 3层下的柱洞 19处

3柱洞

19 处编号 ZD9ZD15ZD21ZD22ZD31ZD33ZD42mdashZD54集中分布于 TS2E3TS2E2和TS1E2内开口于第 3层下打破 TJ1洞口平面大

多呈椭圆形或近圆形长径在 022~05米之间

洞壁较直底部平缓极少数洞口呈不规则形如

ZD54洞口平面东西最长处 089南北最宽处 069米西北角洞壁陡直其余部分缓收至距洞口深

约 04米处急收成近圆形洞底上述柱洞深度均

在 012~065米之间洞内均为灰黑色填土并包

含一定量的烧土和炭粒部分柱洞内还见有少量

泥质或夹砂陶片以及小石块洞底均未见柱础

图五 Y1Y2TJ1与第一期柱洞总平面图

23

DNWH

福建武夷山市葫芦山遗址2014年发掘简报

石从柱洞分布及排列方位观察东北mdash西南走

向的主要有三列或存联系分别为 ZD33ZD15ZD31ZD9一列ZD45ZD42ZD43ZD21一列

ZD46ZD47ZD49ZD48一列西北mdash东南走向

的主要有二列或存联系即 ZD54ZD22ZD43ZD44一列和ZD33ZD47ZD53一列(图五)目前

仅就 TJ1上现存的柱洞分析尚难以连成形制规

整明确的一座或几座房址不过考虑到Y1Y2TJ1与上述成列柱洞的相对位置以及柱洞形制

和洞内填土的较高相似度我们推测在第一期窑

址南面的台基上存在过不止一座东南朝向的形

制简易的木构建筑

4灰坑

3座分布无规律平面形状均为近圆形或椭

圆形大小不一长径最大者 25米左右最小者

仅约 03米坑壁通常不甚规整未见明显的加工

痕迹坑底近平或呈浅弧状坑内堆积以黑灰土

居多包含一些炭粒红烧土陶片和少量石器

等陶片较为细碎可修复器物极少现以H149为例说明

H149 位于 TS4E4东部部分延伸出探方外

开口于第 4层下打破生土上部被H147局部打

破已发掘部分平面略呈半圆形南北最长处

254东西最宽处 152米坑壁陡直坑底不甚平

整坑深 018~066米(图六)坑内填土包含大量

石块炭粒和红烧土块并见数量较多的夹粗砂

陶片和少量泥质陶片坑底存两块较大的风化

岩

(二)遗物

本期遗存原生堆积保存有限出土陶片十分

细碎仅在Y1的废弃堆积和H149内出土部分可

辨器形者以鼎釜钵豆和罐类器为主陶质比

较松软陶胎较厚以夹砂陶为大宗尤其是夹粗

石英砂者占一定比例泥质陶数量较少陶色以

灰陶和灰黑陶为主红陶黄陶次之从断面观

察存在器表内外与胎芯颜色不一的夹心陶陶

器制作手制与轮制并用泥质陶多为轮制装饰

风格以素面为主也见部分器表施篮纹粗绳纹

曲折纹者部分鼎足上装饰有椭圆形或条形的戳

印凹窝

罐 2件均残甚Y1②1夹粗石英灰陶芯

部呈黄色口部微侈圆唇束颈肩饰绳纹口径

18残高 6厘米(图七1)Y1①13夹砂黄陶芯

部呈灰黑色直口平沿圆唇素面口径 148残高3厘米(图七2)

釜 2件均残甚Y1②2夹粗石英灰陶芯

部呈黄色侈口沿面存一周凹槽束颈腹饰粗

绳纹口径 212残高 55厘米(图七3)H14912夹细砂黄陶直口宽沿圆唇斜收腹沿面

见二周凸棱腹饰绳纹口径 17残高 36厘米(图

七4)

豆盘 1件Y1①12泥质灰陶直口圆唇

折腹素面口径16残高35厘米(图七5)

钵 1件H14911夹砂灰黑陶口部微敛

平沿圆唇弧腹下腹及底残腹饰方格纹口径

57残高22厘米(图七6)

罐类器残片 4件均为夹砂灰陶折沿腹

饰粗绳纹Y1②10残高 37厘米(图七7)Y1①14残高46厘米(图七8)

器鋬 1件Y1①15泥质灰陶残存部分宽

鋬耳素面残高57残宽72厘米(图七9)

圆锥形鼎足 9件Y1②4夹粗砂灰陶足

根残器表存数个椭圆形和条形凹窝装饰残高

111厘米(图七10)Y1②5夹砂灰陶足根残

素面残高 78厘米(图七11)Y1②3夹粗砂黄

陶器表存 2个椭圆形凹窝残高 73厘米(图七

12)Y1②6夹砂灰陶残甚器表残存一椭圆形

凹窝残高73厘米(图七13)

圆柱形鼎足 3件均为夹砂黄陶素面Y1②7残高 53厘米(图七14)Y1②9残高 43厘米(图七15)

鸭嘴形鼎足 1件Y1②8夹砂红陶横截

图六 H149平剖面图

24

DNWH

《东南文化》2016年第2期总第250期

面呈扁条形素面残高43厘米(图七16)

四 第二期遗存

(一)遗迹

包括烧坑灰坑灰沟柱洞等(图一〇)

1烧坑

1座(H46)位于 TS6E4西北部部分延伸入

隔梁内开口于第 3层下打破H133第 4层和生

土坑口平面略呈不甚规整的圆角长方形东西

最长约 176南北最宽约 138米坑壁陡直底部

近平坑深 035~044米坑壁及坑底均存在因长

期用火而形成的烧结面系一层非常致密的青黑

色砂质土经解剖烧结面厚度大致在 001~008米之间(图八)坑内堆积以黑色粘土为主包含

大量炭粒红烧土和陶片陶片以黑衣陶为大宗

本次发现的这处烧坑与 1990年代在葫芦山遗址

清理的部分ldquo陶窑rdquo在形制与内部堆积方面十分

相似其用途也当相近

2灰坑

105座分布没有规律散布在发掘区各个探

方内平面形状以近圆形和椭圆形居多也有部

分呈圆角长方形或不规则形者灰坑规模大小不

一直径或长径最大者约 19米最小者仅 03米

坑壁通常并不规整坑底多呈浅弧状个别底部

略平坑内堆积以黑灰土居多部分出土炭粒红

烧土和少量陶片石器等陶片较为细碎可修复

的器物极少现以H79为例说明

H79 位于 TS3E2北部近中开口于第 3层下

打破 TJ1坑口平面形状不规整南北最长处约

图七 出土一期陶器

12罐(Y1②1Y1①13) 34釜(Y1②2H14912) 5豆盘(Y1①12) 6钵(H14911)78罐类器残片(Y1②10Y1①14) 9器鋬(Y1①15)

10-16鼎足(Y1②4Y1②5Y1②3Y1②6Y1②7Y1②9Y1②8)

25

DNWH

福建武夷山市葫芦山遗址2014年发掘简报

152东西最宽处约 132米坑壁弧收坑底近平

坑深 042~054米(图九)坑内填土土色黄褐偏

黑土质较为疏松并夹杂较多红烧土块少量炭

粒和小石子出土大量残碎的黑衣陶片和少量赭

衣陶片

3柱洞

9处编号 ZD20ZD25mdashZD27ZD32ZD35ZD37mdashZD39散布于发掘区南部多个探方内开

口于第 3层下打破第 4层排列组合未见明显规

律(图一〇)洞口平面大多呈椭圆形或近圆形

长径在 02~03米之间洞壁较直底部平缓未

见柱础石深度在 007~032米之间洞内堆积多

为黑灰土部分柱洞内包含一定量的烧土炭粒

和少量黑衣陶片

(二)遗物

1陶器

有泥质陶夹砂陶硬陶等其中以泥质陶居

多硬陶和夹砂陶较少陶色以灰色为主其余红

色红褐色灰黄色者较少陶器以轮制为主辅

以手制大部分器物器形较为规整可辨器类主

要有罐尊甗形器鼎钵盆盘纺轮网坠等

施纹以拍印为主另见少量戳印纹与刻划纹纹

样种类繁多以方格纹席纹云雷纹为大宗另

见弦纹条纹绳纹叶脉纹回纹篮纹大菱形

填线纹和少量的刻划复线三角纹等(图一二)也

见先施条纹等纹饰后再行抹去的现象在器表施

衣是本期陶器的一大特征主要以黑衣为主少

量赭衣有一些施衣较厚烧成温度较高者可见

闪亮的光泽犹如黑釉一般

尊 7件均素面H1122夹砂灰陶外施黑

衣仅存领部敞口平沿尖圆唇内外壁存数周

凸棱口径 244残高 76厘米(图一一1)H544夹砂红陶器表施黑衣仅存领部敞口方唇

唇面存一周凹槽内外壁存数周凸棱口径 23残高 62厘米(图一一2)H333泥质灰陶器表施

黑衣残甚敞口尖圆唇唇面存一周凹槽高

领折肩领部存数周凸棱口径 168残高 73厘

米(图一一3)H542泥质灰硬陶器表施黑衣

仅存领部敞口方唇存三周凸棱口径 176残高 4厘米(图一一4)H371泥质红陶器表施

黑衣仅存领部敞口平折沿尖圆唇存数周凸

棱口径248残高66厘米(图一一5)

罐 6件H71①4夹细砂红陶器表施黑

衣残存领部侈口方唇沿面微内凹领部弧

收微束颈素面器表可见清晰的轮制痕迹口

径 166残高 4厘米(图一一6)H71①6夹砂灰

硬陶器表施黑衣敞口折沿方唇弧腹下腹

及底残腹饰曲折纹口径 16残高 53厘米(图一

图八 H46平剖面图 图九 H79平剖面图

26

DNWH

《东南文化》2016年第2期总第250期

一7)H71①5夹细砂灰陶器表施黑衣侈口

圆唇颈部微束溜肩鼓腹口内侧见六周轮旋

纹器身素面口径 20残高 119厘米(图一一

8)H102夹细砂灰硬陶内表施黑衣残存领

部侈口圆唇内壁存数周凸棱素面口径 22残高 6厘米(图一一9)TS1E2③6夹砂灰硬陶

残甚敞口尖唇外翻高领束颈溜肩颈部饰

数周弦纹肩部饰绳纹口径 18残高 5厘米(图一

一10)

小罐 2件均素面TS5E4③26夹细砂灰

硬陶侈口尖圆唇斜肩折

腹平底微内凹口径 6底径

66高 38厘米(图一一11)

H543泥质灰硬陶火候很

高器表施黑衣残甚口微

侈圆唇直领溜肩领部轮

制痕迹明显口径 92残高

36厘米(图一一12)

罐类器残片 4 件H8②4夹砂灰硬陶器表施黑

衣残存腹片鼓腹外壁残存

一道宽凸棱凸棱以上饰方格

纹以下饰叶脉纹残高 68厘米(图一一13)H7910夹砂红陶器表施黑衣残存腹

片拍印条纹残长 85残高

65厘米(图一一14)

甗形器 5件器表均施

黑衣H561夹砂红陶残

甚甑部微弧内出一周箅承

甑腹残存四周弦纹残高 65厘米(图一一15)H851夹砂红陶残存甑部侈口圆

唇甑腹弧收近直沿面及甑

腹饰数周凹旋纹口径 17残高 10厘米(图一一16)H792夹砂灰陶残甚甑部微弧

内出一周箅承甑腹内壁存数

周凸棱残高 74 厘米(图一

一17)

鼎足 1件TS3E4③1夹粗砂红陶扁三角形高

52厚约 18 厘米(图一一

18)

钵 3 件G29泥质灰

陶器表施黑衣敞口方唇斜弧腹小平底腹

内壁存数周凸棱口径 112底径 46高 4 厘米

(图一一19)G211泥质红褐色硬陶侈口尖

圆唇直腹微弧平底内凹素面器腹轮制痕迹

明显器底存明显手制痕迹口径 114高 57厘米

(图一一20)H332泥质红陶器表施黑衣直

口圆唇斜弧腹上腹存数周凸棱平底内凹素

面口径143底径108高45厘米(图一一21)

盘 1件G21泥质灰陶内施赭衣敞口

方唇沿面见一周凹槽斜腹近直底部残甚素

图一〇 发掘区南部探方内第二期遗迹分布平面图

27

DNWH

福建武夷山市葫芦山遗址2014年发掘简报

图一一 出土二期陶器

1-5尊(H1122H544H333H542H371) 6-10罐(H71①4H71①6H71①5H102TS1E2③6)1112小罐(TS5E4③26H543) 1314罐类器残片(H8②4H7910) 15-17甗形器(H561H851H792)

18鼎足(TS3E4③1) 19-21钵(G29G211H332) 22盘(G21) 23盆(TS2E3③2) 24盆类残片(TS6E3③7)

28

DNWH

《东南文化》2016年第2期总第250期

面口径 144底径约 101高约 36厘米(图一一

22)

盆 1件TS2E3③2泥质红陶敞口折沿

尖圆唇折腹下腹斜收底残腹部饰数周弦纹

口径226残高85厘米(图一一23)

盆类残片 1件TS6E3③7泥质灰陶器表

施黑衣侈口折沿圆唇束颈斜肩折腹底

残残高7厘米(图一一24)

纺轮 9件TS3E3③5泥质红陶平面呈圆

形底面平整顶面微内凹直径约 25孔径约

06厚 085~1厘米(图一三15)TS5E3③17泥质红陶器表施黑衣残存一半底面平整顶面

微圆凸复原底径 39厚 08厘米(图一三18)

H1331泥质红陶器表施黑衣残存一半复原

顶径 36底径 44厚 1厘米(图一三19)TS5E3③2泥质灰陶器表施黑衣残存一半底部轮

孔周围刻划有纹饰复原顶径 21底径 4厚 14

厘米(图一三20)TS5E4③3泥质红陶器表施黑

衣残存一半顶面近平底

面微内凹复原底径约 42厚08厘米(图一三21)

网坠 1 件TS5E4③

12夹 砂 灰 陶 平 面 略 呈

ldquo王rdquo字形器身存 2周明显

的凹槽横截面略呈圆形

截面直径约 08长 15厘米

(图一三22)

2石器

以磨制石器为主见少

量打制和琢制石器选材多

青灰色页岩和灰黄色砂岩

也见少量质地十分细腻近

玉质者常见器类有锛镞

刀砺石另见少量装饰品

和石器半成品

锛 17 件均为磨制

平面呈长方形或梯形单面

刃 TS3E3③ 2有 段 长

69宽 28厚 07~1 厘 米

(图一三1)TS6E3③3无段长 45宽 37厚 17厘米

(图一三2)TS6E3③1无段背面隆起长 36宽 25厚08厘米(图一三3)

镞 11件均为磨制有铤TS3E3③3三角

形锋铤残残长 29宽 19厚 03厘米(图一三

4)TS5E3③1三角形锋残长 31宽 16厚 04厘米(图一三5)H551整体呈柳叶形长 36宽 13厚 035厘米(图一三6)TS6E3③5柳叶

形残长 39宽 16厚 05厘米(图一三7)H711柳叶形锋铤残残长 45宽 19厚 05厘米(图

一三8)H126三角形锋长 455宽 225厚 04厘米(图一三9)H128整体呈柳叶形长 545宽 165厚 05 厘米(图一三10)G25三角形

锋残长59宽25厚04厘米(图一三11)

镞半成品 1件TS4E3③2琢制未进一步

磨制加工平面呈柳叶形长 74宽 275厚 06厘米(图一三12)

刀 4件均为磨制单面刃TS6E4③6残断仅余一端部平面和截面略呈平行四边形存

双面对钻的单孔残长 38宽 3厚 05孔径 05厘

图一二 二期陶器纹饰

1叶脉纹(TS5E3③26) 2席纹(TS5E4③34) 3条纹(TS4E3③13)49方格纹(TS5E4③37TS4E4③19) 5云雷纹(TS5E4③42) 6篮纹(TS6E3③38)

7绳纹(TS5E4③36) 8回纹(TS4E4③22) 10大菱形填线纹(TS2E2③13)11弦纹(TS6E3③37)

29

DNWH

福建武夷山市葫芦山遗址2014年发掘简报

米(图一三13)TS3E3③4平面略呈半月形一

端残断中部近刀背处对钻双孔残长 67宽 34

厚 02~03厘米孔内径 04孔外径 08 厘米(图一三

14)

砺石 10件TS5E3③

8残断磨制平面略呈三角

形截面呈长方形使用面非

常平整残长 47残宽 42厚1厘米(图一三16)

环 玦 1 件 G26残

断仅余一半半环状中心

单面钻孔一处直径 35孔径 06~09厚 04厘米(图一

三17)

耳珰形器 1件TS4E4③3残断仅存一半质地

细腻形制规整器表平整光

滑中部磨制一周凹槽形成

亚 腰 复 原 外 径 46内 径

44腰径 42厚 15厘米(图

一三23)

五 第三期遗存

(一)遗迹

包括灰坑柱洞等(图一

五)

1灰坑

51座分布没有规律散

布在发掘区各个探方内平

面形状以近圆形和椭圆形居

多也有部分呈圆角长方形

或不规则形者规模大小不

一最大者直径或长径约 25米小者仅约 03米深度均

不足 1米坑壁大多不规整

坑底多呈浅弧状个别底部

略平坑内堆积以黑灰土居

多部分出土炭粒红烧土

另出土有一定数量的陶片

原始瓷片和石器等陶片较

为细碎可修复器数量极少

现以H15为例说明

H15 位于 TS6E3中部偏

西开口于第 2层下打破第

3层和第 4层坑口平面略呈

不规则的椭圆形长径约 08米西侧坑壁偏陡

东侧坑壁不甚平整坑深 043米(图一四)坑内

图一三 出土二期陶器石器

1-3石锛(TS3E3③2TS6E3③3TS6E3③1)4-11石镞(TS3E3③3TS5E3③1H551TS6E3③5H711H126H128G25)

12石镞半成品(TS4E3③2) 1314石刀(TS6E4③6TS3E3③4)1518-21陶纺轮(TS3E3③5TS5E3③17H1331TS5E3③2TS5E4③3)

16砺石(TS5E3③8) 17石环玦(G26) 22陶网坠(TS5E4③12)23石耳珰形器(TS4E4③3)

30

DNWH

《东南文化》2016年第2期总第250期

堆积为深黑色细沙土夹杂较多红烧土块炭粒

和小石块出土打制石片磨制石块等石器坯料

共计 16件以及少量残碎的黑衣陶片和印纹硬陶

片

2柱洞

16 处 编 号 ZD1mdashZD5ZD7ZD8ZD10mdashZD14ZD17ZD18ZD34ZD40集中分布于发掘

区中部偏北多个探方内均开口于第 2层下打破

第 3层少数除打破第 3层外也打破了 TG1其中

ZD2mdashZD5ZD12和ZD14大致呈东西走向约等距

排列余者未见明显的排列组合规律(图一五)

柱洞平面形状均为近圆形或椭圆形长径在

018~055米之间洞壁较直底部平缓未见存

柱础石者深度在 01~044米之间洞内堆积主

要为灰黑土部分夹杂有一定量的烧土块和炭

粒少数柱洞内出有极为细碎的陶片

(二)遗物

1原始瓷器

数量不多瓷胎呈浅灰色灰白色灰黄色

等胎质致密火候较高釉色有青绿色青黄色

等釉胎结合程度较差常见脱釉现象可辨器类

目前仅见原始瓷豆一种部分豆盘内壁或外壁饰

有弦纹篦划纹少量豆把内见刻划符号

豆 1件TS6E3②16豆盘口部微残灰白

色胎含砂度较高青釉局部脱釉侈口圆唇

折腹喇叭状矮圈足肩饰一周篦划纹其上下另

饰两组弦纹并堆贴两组对称的三角形小泥饼装

饰口径14足径88高88厘米(图一六1)

图一四 H15平剖面图

(1-1316-18石器坯料 1415烧土块)

图一五 发掘区中北部探方内第三期遗迹分布平面图

31

DNWH

福建武夷山市葫芦山遗址2014年发掘简报

豆盘类残片 3件TS1E2②3灰胎青釉泛

绿局部脱釉口微侈尖唇折腹豆盘内壁饰数

周凹旋纹肩部残存一组堆贴的双泥饼耳饰口

径186厘米(图一六2)

豆把 4件均为灰胎青绿色釉局部脱釉

喇叭状圈足H242足径 7残高 31厘米(图一

六3)TS1E2②9足径 8残高 29厘米(图一六

4)TS4E4②6底残足内见一刻划符号残足径

5残高27厘米(图一六5)

2陶器

有泥质陶夹砂陶硬陶等其中硬陶与泥质

陶居多夹砂陶较少泥质陶呈灰黄色灰色红

色等大部分火候不高以轮制为主辅以手制

在一些泥质陶内壁可见明显凹凸不平的现象可

辨器类有罐瓮钵盆盘圈足杯甗形器纺轮

等印纹硬陶多为残片灰陶火候较高可辨器

图一六 出土三期原始瓷器陶器

1原始青瓷豆(TS6E3②16) 2原始青瓷豆盘(TS1E2②3) 3-5原始青瓷豆把(H242TS1E2②9TS4E4②6)6-8甗形器(H2411H2418TS4E4②2) 9-11罐(H248H944TS3E4②5) 12瓮(TS1E2②3)

1314罐类器残片(TS6E3②3TS2E3②22) 15-1720陶钵(H1361TS2E3②4TS4E3②12TS5E4②13)18盘(TS5E4②11) 19圈足(TS1E2②4) 21盆(TS2E1②3)

32

DNWH

《东南文化》2016年第2期总第250期

类以罐类器为主施纹方法以拍印为主另见部

分堆贴刻划镂孔等装饰方法纹样种类繁多

常见云雷纹方格纹绳纹弦纹篮纹席纹菱

形填线纹刻划纹和圆圈纹由两种及两种以上

纹样组合而成的复合纹饰亦占据一定比例如弦

纹配绳纹或配水波纹等(图一七)

甗形器 4件均为夹砂灰硬陶H2411仅存甑部腹壁微弧内出一周箅承甑腹下部饰数

周弦纹残高 75厘米(图一六6)H2418残甚

甑部微弧内出一周箅承甑腹下部饰数周弦纹

釜部饰细绳纹残高 85厘米(图一六7)TS4E4②2残甚甑部微弧内出一周箅承甑部饰数

周弦纹釜部饰绳纹残高12厘米(图一六8)

罐 7件H248夹细砂红陶残甚侈口圆

唇束颈溜肩弧腹肩腹交界处饰一周弦纹肩

部残存一枚刻划的云雷纹口径 212残高 84厘

米(图一六9)H944灰色

硬陶直口圆唇外翻弧

腹底残腹饰圆圈纹与方

格纹组合的复合纹饰口径

20残高 86 厘米(图一六

10)TS3E4②5灰色硬陶

残甚侈口平沿圆唇束

颈溜肩素面口径 18残高53厘米(图一六11)

瓮 1 件TS1E2②3夹砂灰硬陶残甚侈口方

唇颈部微束溜肩颈部饰

数周弦纹肩部饰细绳纹与

席纹组成的复合纹饰口径

272残高 76厘米(图一六

12)

罐类器残片 3 件均

为灰色硬陶TS6E3②3侈口圆唇颈部微束弧腹

颈部饰弦纹腹部饰绳纹

口径 136残高 6厘米(图一

六13)TS2E3②22敞口

高领束颈溜肩领与肩上

部饰弦纹其下饰方格纹

肩部残存一宽带状环形耳

残高72厘米(图一六14)

钵 4件H1361夹砂

灰硬陶敛口口一侧出单

条形鋬垂腹底残腹饰绳

纹口径 9残高 4厘米(图一

六15)TS2E3②4夹砂灰硬陶敛口圆唇垂

腹平底微内凹仅唇外侧饰一周轮旋纹器身素

面口径 12最大腹径 145高约 44 厘米(图一

六16)TS4E3②12夹砂灰硬陶敛口圆唇垂

腹上腹部贴塑一条形单鋬已残断平底唇外

存一周凹旋纹器身素面口径 6底径 57器身

高 45厘米(图一六17)TS5E4②13泥质灰褐

色硬陶侈口尖圆唇斜弧腹平底内凹腹饰方

格纹口径132底径69高5厘米(图一六20)

盘 1件TS5E4②11泥质灰陶火候较高

敞口圆唇浅弧腹腹壁存 3周凸棱底残口径

16残高28厘米(图一六18)

圈足 1件TS1E2②4泥质红陶喇叭状矮

圈足底呈台状内壁残存 2枚刻划的叶脉纹底

径78残高27厘米(图一六19)

图一七 三期陶器纹饰

15云雷纹(TS2E2②25TS2E2②24) 24席纹(TS5E4②17TS4E3②17)3菱形填线纹(TS6E3②22) 611刻划纹(TS5E4②23TS2E1②11)

7弦纹(TS4E4②14) 812弦纹绳纹(TS3E4②2TS5E3②2)9方格纹(TS2E2②23) 10篮纹(TS3E2②14) 13弦纹水波纹(TS5E4②19)

33

DNWH

福建武夷山市葫芦山遗址2014年发掘简报

盆 1件TS2E1②3泥质灰陶火候较高

侈口尖圆唇弧腹平底内凹器底存手指按压

痕迹腹饰方格纹口径 16底径 103高 4厘米

(图一六21)

纺轮 7件TS1E2②2泥质褐陶微残横

截面呈梯形底面与顶面存不同程度的内凹顶

面径25底面径39厚16厘米(图一八8)

3石器

以磨制石器为大宗选材常见青灰色页岩和

灰黄色砂岩其中工具类常见石锛砺石武器类

以石镞为主

锛 3件均为磨制形制与第二期遗存所见

之无段石锛基本无异

镞 8件均为磨制三角形锋或柳叶形锋

大多有铤TS5E3②1铤部不显残长 6宽 17厚 05厘米(图一八1)TS1E2②1残长 55宽25厚 05厘米(图一八2)TS3E3②1残长 51厚 03厘米(图一八3)TS2E2②1残长 3残宽

18厚 03厘米(图一八4)TS4E4②1残长 28宽2厚019厘米(图一八5)

砺石 2件H315磨制平面与截面均略呈

长方形使用面平整磨痕明显两端残断残长

73宽6厚16厘米(图一八6)

4玉器

仅环玦 1件H1321残青绿色磨制精细

器表平整光滑内外缘较钝外径约 3内径约

15厚06厘米(图一八7)

六 结语

葫芦山遗址第一期遗存的文化面貌与福建

省武夷山市梅溪岗遗址下层文化遗存[2]1992至

1993年度葫芦山遗址北岗山顶探沟内清理的三

座残墓[3]基本相同以往在福建省光泽县池湖后

山遗址也调查采集过形制与本期遗存基本相同

的陶鼎足[4]此前学者多将这类遗存归入牛鼻山

类型两者在陶器质地制法和部分器类的形制

方面确实存在密切联系年代相当或相近应无问

题约略处于距今 5000~4000年之间[5]从本次

对Y1底部炭化树皮的碳十四测年结果来看为距

今 5000年前后(表二)据此葫芦山遗址第一期

遗存的绝对年代范围应当大致处于距今 5000~4000年之间其年代上限或存进一步提早的可

能值得注意的是从目前所见的陶器组合和装

饰风格来看葫芦山遗址第一期遗存与牛鼻山类

型仍存一定差异葫芦山遗址第一期遗存中不见

牛鼻山类型常见的圈足陶壶镂孔圈足豆出现的

比例极低而所见鼎足的数量及形制较之牛鼻山

类型更为丰富另外本期遗存少见牛鼻山类型

流行的各种形态的器耳施篮纹绳纹曲折纹样

者占有一定比例这也同牛鼻山类型最流行的素

图一八 出土三期陶器石器玉器

1-5石镞(TS5E3②1TS1E2②1TS3E3②1TS2E2②1TS4E4②1) 6砺石(H315) 7玉环玦(H1321)

8陶纺轮(TS1E2②2)

样本号

15HLS_0115HLS_0215HLS_06

样本来源

炭化乌桕种子(灰坑H85)炭化水稻种子(灰坑H107)

炭化树皮 (窑Y1)

碳十四年代

3580plusmn303490plusmn304390plusmn30

树轮较正年代

BC1965~18891893~17413092~2918

BP3915~38393843~36915087~4913

置信度

685093409540

BETA实验室号

Beta-411758Beta-411759Beta-411760

表二 葫芦山遗址炭样加速器质谱(AMS)碳十四测试结果

34

DNWH

《东南文化》2016年第2期总第250期

面风格形成一定反差在目前相关资料尚未丰富

的情况下对于葫芦山遗址第一期遗存文化性质

的确认仍待新的发现与进一步研究但已有迹

象显示出本期遗存可能是新石器时代晚期分布

于崇阳溪流域的有别于牛鼻山类型的一类新遗

存

葫芦山遗址第二期遗存的文化面貌及典型

陶器形制均与福建省邵武市斗米山遗址上层早

段遗存[6]基本相同类似遗存以往在福建省光泽

县马岭墓葬[7]和汉坪山墓葬[8]中也有发现可以

归入马岭类型的范畴从属于本期灰坑内出土炭

化植物种子的测年数据来看(表二)也与学者对

于马岭类型的年代认识基本相符现可将本期遗

存的绝对年代推定为距今约 4000~3500年大致

相当于中原地区的夏至早商时期

葫芦山遗址第三期遗存的文化面貌以及典

型陶器形制与以福建省光泽县白主段墓葬[9]和池

湖墓葬[10]为代表的白主段类型基本相同而所见

部分原始瓷豆在武夷山市竹林坑窑址发现的西

周遗物中也有形制相近者如原始瓷豆TS6E3②

16(图一六1)豆盘上腹内敛下腹折收的深盘形

态与竹林坑窑址出土豆盘ⅠT1010②07接近豆

盘 TS1E2②3(图一六2)则与竹林坑窑址Ⅰ区

采03号原始瓷豆的盘部特征相似[11]本期遗存

的绝对年代虽未经碳十四测年不过依据遗物比

较将之推定为约当中原地区的晚商至西周时期

应当是合理的

本年度的发掘选址于 20世纪 90年代发掘区

域附近的山腰缓坡地带通过本次发掘与整理

发现并明确了属于新石器时代晚期的葫芦山遗

址第一期遗存这为研究本地区新石器时代晚期

文化提供了重要的遗址类资料发现并清理了一

座属于第一期遗存的形制保存较为完整的陶窑

(Y1)年代距今约 5000年这座目前在我国东南

地区大致同时期的考古学文化如良渚文化樊城

堆文化和石峡文化中均属罕见的完整陶窑对于

探讨本区窑业发展和窑业交流问题均具有重要

意义葫芦山Y1以及窑前的台基遗迹(TJ1)不仅

在选址上更为靠近遗址北岗的上坡面形制上也

与 1990年代在发掘区南部清理的 20余座烧制黑

衣陶的ldquo窑址rdquo以及本次清理的属于葫芦山遗址

第二期遗存的烧坑H46差别明显显示出了本地

区不同时期窑业发展的重要变化今后针对葫芦

山Y1与闽江下游昙石山文化所见陶窑[12]的比较

研究也将为探研闽江上下游地区新石器时代

晚期文化的交流问题提供新的线索

葫芦山遗址第二期遗存发现了大量的灰坑

灰沟与柱洞并存在较为复杂的打破关系当为

本期内人群在此长期居住生活并且持续从事相

关生产活动所致另外我们对属于第二期遗存

的灰坑土样进行了系统的浮选发现了较为丰富

的炭化植物遗存包括木炭炭化根茎类和炭化

植物种子等初步鉴定出的植物种类包括禾本科

的稻(Oryza sativa)粟(Setaria italica)等作物以及

大戟科乌桕属(Sapium sp)等植物和其他杂草的

种子等这些植物遗存的发现对于研究古人生业

和复原古代环境具有较大意义

限于本年度发掘区面积较小对于葫芦山遗

址功能分区的明确仍待后续工作的进一步开展

不过依据现有资料已可证明葫芦山遗址北岗南

坡应当是一处沿用时间较长人类活动十分频繁

的区域

(附记参加此次发掘工作的有福建博物院

文物考古研究所黄运明厦门大学历史系考古教

研室教师王新天付琳和厦门大学2012级考古专

业本科生 9人2013级考古及博物馆学硕士研究

生和文物与博物馆专业硕士10人福建闽越王城

博物馆林繁德赵福凤魏超张涛武夷山市博

物馆杨颢本文所用照片由方方陈震拍摄方

方陈震林叶辉南新荣绘制了插图植物遗存

由葛威董诗华鉴定发掘期间得到了福建闽越

王城博物馆的大力支持特此致谢)

执 笔付 琳 黄运明 杨 颢 王新天

[1]杨琮陈子文《武夷山市西郊村商周遗址》《中国考古

学年鉴1991》文物出版社1992年陈子文杨棕《武夷

山市葫芦山古遗址》《中国考古学年鉴 1992》文物出

版社 1994年陈子文《武夷山市葫芦山新石器时代和

青铜时代遗址》《中国考古学年鉴 1993》文物出版社

1995年

[2]福建省博物馆《武夷山梅溪岗遗址发掘简报》《福建

文博》1998年增刊

[3]陈子文《武夷山市葫芦山新石器时代和青铜时代遗

址》《中国考古学年鉴 1993》文物出版社 1995年第

159页

[4]福建闽越王城博物馆《南平市闽越遗存调查》《福建

文博》2004年第1期

[5]福建博物院《福建考古的回顾与思考》《考古》2003年第12期

[6]福建省博物馆《邵武斗米山遗址发掘报告》《福建文

35

DNWH

福建武夷山市葫芦山遗址2014年发掘简报

博》2001年第2期

[7][9]福建省博物馆光泽县文化局文化馆《福建省光

泽县古遗址古墓葬的调查和清理》《考古》1985年第 12期

[8]黄富莲《光泽县汉坪山古墓葬清理简报》《福建文博》

1990年第2期

[10]福建博物院《福建光泽池湖商周遗址及墓葬》《东南

考古研究》第三辑厦门大学出版社2003年

[11]福建博物院福建闽越王城博物馆武夷山市博物馆

《武夷山市竹林坑一号原始瓷窑址发掘简报》《福建

文博》2012年第3期福建博物院武夷山市博物馆福

建闽越王城博物馆《武夷山市竹林坑一号原始青瓷

窑址 2014年度考古发掘收获》《福建文博》2015年第

1期

[12]福建省博物馆《福建闽侯县昙石山遗址发掘新收

获》《考古》1983年第12期

(责任编辑朱国平校对毛 颖)

Brief Excavation Report of the Hulushan Site in Wuyishan Fujian Province 2014Fujian Museum History Department of Xiamen University Wuyishan City Museum

Abstract The 2014 excavation conducted at Hulushan Site unveiled the deposit of a settlement datingback to the late Neolithic Age to the Western Zhou Period The kiln Y1 revealed from the first period of thesite dating to 5000 years ago was well preserved with complete structure rarely seen in the excavations onthe sites of the close archaeological cultures in the Eastern and Southern areas of China The second periodof remains include large number of ash pits pitches and pillar holes revealing a comprehensive intrusion relationship between A decent amount of carbonized plants remains were also discovered This excavation provides important materials for the study of the ancient culture and industries in the Chongyangxi area inNorthern Fujian

Key words Fujian WuyishanHulushan Site the Neolithic Age the Bronze Age

为了更好地服务广大专家学者提高本刊的学术质量和编校水平减少差错本刊已从 2011年

第 5期始增加作者自校清样的流程即稿件经审稿编辑排版一至三校后在互校的同时将清样

以PDF格式发作者本人自校以纠正专业表述等方面的错误或不妥之处(请勿删改或另增内容以免

影响版面延误刊期)请各位专家学者在赐稿的同时提供快捷有效的联系方式(如手机号码和邮箱

地址)以便及时联系

感谢您的支持与配合

《东南文化》编辑部

《东南文化》启事

1050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904

36

DNWH

《东南文化》2016年第2期总第250期

编号

Y1Y2TJ1ZD9ZD15ZD21ZD22ZD31ZD33ZD42ZD43ZD44ZD45ZD46ZD47ZD48ZD49ZD50ZD51ZD52ZD53ZD54H149H46H79H85H107ZD20ZD25ZD26ZD27ZD32ZD35ZD37ZD38ZD39H15H24H132ZD1ZD2ZD3ZD4ZD5ZD7ZD8ZD10ZD11ZD12ZD13ZD14ZD17ZD18ZD34ZD40

开口层位

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

4层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

3层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

2层下

平面形状

亚腰葫芦形

不规则形

不规则形

近圆形

椭圆形

近圆形

椭圆形

近圆形

椭圆形

椭圆形

近圆形

椭圆形

近圆形

近圆形

椭圆形

椭圆形

近圆形

近圆形

椭圆形

椭圆形

椭圆形

不规则形

椭圆形

近圆角长方形

不规则形

不规则形

近圆角长方形

椭圆形

近圆形

椭圆形

近圆形

椭圆形

近圆形

近圆形

椭圆形

近圆形

近椭圆形

近圆角长方形

不规则形

近圆形

椭圆形

椭圆形

椭圆形

椭圆形

近圆形

近圆形

椭圆形

椭圆形

椭圆形

近圆形

椭圆形

近圆形

椭圆形

近圆形

近圆形

规格(米)

通长227长15宽122

长17宽1027最厚078直径036深034长径027深013直径025深015长径03深022直径022深016长径05深035长径04深034直径042深036长径033深024直径03深012直径025深035长径045深041长径036深042直径03深018直径03深012长径036深033长径034深037长径05深025

长089宽069深065长径254深066

长176宽138深044长152宽132深054长19宽088深068长138宽115深056

长径026深01直径022深014长径025深028直径025深032长径03深01直径03深016直径026深016长径02深007直径026深014长径08深043

长16宽082深05长074宽04深014

直径026深03长径024深025长径02深02长径028深01长径028深016直径037深023直径018深02长径034深044长径05深039长径03深013直径024深039长径035深013直径028深026长径05深04

直径038深044直径055深036

期别

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第一期

第二期

第二期

第二期

第二期

第二期

第二期

第二期

第二期

第二期

第二期

第二期

第二期

第二期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

第三期

表一 葫芦山遗址相关遗迹开口层位及所属期别统计表

21

DNWH

福建武夷山市葫芦山遗址2014年发掘简报

米顶部为厚 001~002米的烧土硬面底部烧土

硬面只在两侧残存东侧火道有部分坍塌

火膛位于火道以南平面近梯形火膛上部

南北最宽 072东西最长 082米底部南北最宽

054东西最长 076米残高 017~03米火膛两

侧有厚 001~0015米的青灰色烧土硬面东侧烧

土 硬 面 长 043残 高

025米斜壁由下到上

逐渐向火膛外侧倾斜

倾斜角约 25deg疑似受

挤压而致西侧烧土硬

面长 027残高 025米

呈折线形弧壁内收火

膛底部未见烧土硬面

为红色较致密的土壤

夹杂较多小块砾石并

存少量烧土

窑前坑位于火膛

以南偏西处平面呈圆

角 长 方 形 长 099~116宽 057~069深

004~014米斜壁底

近平

窑室内堆积分为

两层第①层为较疏松

的黄褐色土厚 01~02米内含较多红烧土

块 烧 土 块 大 多 厚

002~004 米应为窑

顶坍塌后的堆积另见

少量陶片第②层为较

致密的灰黑色土厚

01~02 米内含较多

体积较大的石块和大

量红烧土块烧土块大

多厚 002~004 米在

近底部含有较多炭粒

该层内包含一定数量

的泥质陶和夹砂陶片

器表以素面为主饰绳

纹篮纹者也占一定比

例近底部出土鼎足

陶罐及陶釜口沿残片

若干火膛内堆积为致

密的红色偏黑土壤东

北部见有大量的红烧土块堆积近底部存较多炭

粒窑前坑坑内堆积为夹杂有红烧土块和炭粒的

较致密灰黑色土在靠近火膛处见部分红烧土

块与窑室火膛内烧土硬面坍塌堆积相同

Y2 位于 TS1E1中部偏北第 3层下由于后期

破坏较为严重窑室和火膛基本无存现仅残存

图四 Y1平剖面图

22

DNWH

《东南文化》2016年第2期总第250期

一平面呈近椭圆形的灰烬面和部分红烧土块南

北残长 15东西残宽 122米底部见有一定量的

红烧土块和炭粒

2台基

1座位于Y1Y2以南编号TJ1TJ1位于TS1E1TS1E2TS2E1TS2E2TS2E3

TS3E1TS3E2TS3E3TS3E4九个探方内建于生

土之上现被第 3层所叠压TJ1的北端边界基本

贴近于Y1窑前坑西南角的水平一线东西两端范

围未发掘不明南部边界被晚期的 H57H13H59H130和H127所打破原貌遭到一定破坏

发掘区内 TJ1东西长 9~17南北宽 064~1027厚 0~078米本次发掘实际清理 TJ1的面积约

125平方米(图五)TJ1垫土土质致密土色为红

色比较纯净基本不见包含物垫土北薄南厚

另于TJ1表面发现开口于第 3层下的柱洞 19处

3柱洞

19 处编号 ZD9ZD15ZD21ZD22ZD31ZD33ZD42mdashZD54集中分布于 TS2E3TS2E2和TS1E2内开口于第 3层下打破 TJ1洞口平面大

多呈椭圆形或近圆形长径在 022~05米之间

洞壁较直底部平缓极少数洞口呈不规则形如

ZD54洞口平面东西最长处 089南北最宽处 069米西北角洞壁陡直其余部分缓收至距洞口深

约 04米处急收成近圆形洞底上述柱洞深度均

在 012~065米之间洞内均为灰黑色填土并包

含一定量的烧土和炭粒部分柱洞内还见有少量

泥质或夹砂陶片以及小石块洞底均未见柱础

图五 Y1Y2TJ1与第一期柱洞总平面图

23

DNWH

福建武夷山市葫芦山遗址2014年发掘简报

石从柱洞分布及排列方位观察东北mdash西南走

向的主要有三列或存联系分别为 ZD33ZD15ZD31ZD9一列ZD45ZD42ZD43ZD21一列

ZD46ZD47ZD49ZD48一列西北mdash东南走向

的主要有二列或存联系即 ZD54ZD22ZD43ZD44一列和ZD33ZD47ZD53一列(图五)目前

仅就 TJ1上现存的柱洞分析尚难以连成形制规

整明确的一座或几座房址不过考虑到Y1Y2TJ1与上述成列柱洞的相对位置以及柱洞形制

和洞内填土的较高相似度我们推测在第一期窑

址南面的台基上存在过不止一座东南朝向的形

制简易的木构建筑

4灰坑

3座分布无规律平面形状均为近圆形或椭

圆形大小不一长径最大者 25米左右最小者

仅约 03米坑壁通常不甚规整未见明显的加工

痕迹坑底近平或呈浅弧状坑内堆积以黑灰土

居多包含一些炭粒红烧土陶片和少量石器

等陶片较为细碎可修复器物极少现以H149为例说明

H149 位于 TS4E4东部部分延伸出探方外

开口于第 4层下打破生土上部被H147局部打

破已发掘部分平面略呈半圆形南北最长处

254东西最宽处 152米坑壁陡直坑底不甚平

整坑深 018~066米(图六)坑内填土包含大量

石块炭粒和红烧土块并见数量较多的夹粗砂

陶片和少量泥质陶片坑底存两块较大的风化

岩

(二)遗物

本期遗存原生堆积保存有限出土陶片十分

细碎仅在Y1的废弃堆积和H149内出土部分可

辨器形者以鼎釜钵豆和罐类器为主陶质比

较松软陶胎较厚以夹砂陶为大宗尤其是夹粗

石英砂者占一定比例泥质陶数量较少陶色以

灰陶和灰黑陶为主红陶黄陶次之从断面观

察存在器表内外与胎芯颜色不一的夹心陶陶

器制作手制与轮制并用泥质陶多为轮制装饰

风格以素面为主也见部分器表施篮纹粗绳纹

曲折纹者部分鼎足上装饰有椭圆形或条形的戳

印凹窝

罐 2件均残甚Y1②1夹粗石英灰陶芯

部呈黄色口部微侈圆唇束颈肩饰绳纹口径

18残高 6厘米(图七1)Y1①13夹砂黄陶芯

部呈灰黑色直口平沿圆唇素面口径 148残高3厘米(图七2)

釜 2件均残甚Y1②2夹粗石英灰陶芯

部呈黄色侈口沿面存一周凹槽束颈腹饰粗

绳纹口径 212残高 55厘米(图七3)H14912夹细砂黄陶直口宽沿圆唇斜收腹沿面

见二周凸棱腹饰绳纹口径 17残高 36厘米(图

七4)

豆盘 1件Y1①12泥质灰陶直口圆唇

折腹素面口径16残高35厘米(图七5)

钵 1件H14911夹砂灰黑陶口部微敛

平沿圆唇弧腹下腹及底残腹饰方格纹口径

57残高22厘米(图七6)

罐类器残片 4件均为夹砂灰陶折沿腹

饰粗绳纹Y1②10残高 37厘米(图七7)Y1①14残高46厘米(图七8)

器鋬 1件Y1①15泥质灰陶残存部分宽

鋬耳素面残高57残宽72厘米(图七9)

圆锥形鼎足 9件Y1②4夹粗砂灰陶足

根残器表存数个椭圆形和条形凹窝装饰残高

111厘米(图七10)Y1②5夹砂灰陶足根残

素面残高 78厘米(图七11)Y1②3夹粗砂黄

陶器表存 2个椭圆形凹窝残高 73厘米(图七

12)Y1②6夹砂灰陶残甚器表残存一椭圆形

凹窝残高73厘米(图七13)

圆柱形鼎足 3件均为夹砂黄陶素面Y1②7残高 53厘米(图七14)Y1②9残高 43厘米(图七15)

鸭嘴形鼎足 1件Y1②8夹砂红陶横截

图六 H149平剖面图

24

DNWH

《东南文化》2016年第2期总第250期

面呈扁条形素面残高43厘米(图七16)

四 第二期遗存

(一)遗迹

包括烧坑灰坑灰沟柱洞等(图一〇)

1烧坑

1座(H46)位于 TS6E4西北部部分延伸入

隔梁内开口于第 3层下打破H133第 4层和生

土坑口平面略呈不甚规整的圆角长方形东西

最长约 176南北最宽约 138米坑壁陡直底部

近平坑深 035~044米坑壁及坑底均存在因长

期用火而形成的烧结面系一层非常致密的青黑

色砂质土经解剖烧结面厚度大致在 001~008米之间(图八)坑内堆积以黑色粘土为主包含

大量炭粒红烧土和陶片陶片以黑衣陶为大宗

本次发现的这处烧坑与 1990年代在葫芦山遗址

清理的部分ldquo陶窑rdquo在形制与内部堆积方面十分

相似其用途也当相近

2灰坑

105座分布没有规律散布在发掘区各个探

方内平面形状以近圆形和椭圆形居多也有部

分呈圆角长方形或不规则形者灰坑规模大小不

一直径或长径最大者约 19米最小者仅 03米

坑壁通常并不规整坑底多呈浅弧状个别底部

略平坑内堆积以黑灰土居多部分出土炭粒红

烧土和少量陶片石器等陶片较为细碎可修复

的器物极少现以H79为例说明

H79 位于 TS3E2北部近中开口于第 3层下

打破 TJ1坑口平面形状不规整南北最长处约

图七 出土一期陶器

12罐(Y1②1Y1①13) 34釜(Y1②2H14912) 5豆盘(Y1①12) 6钵(H14911)78罐类器残片(Y1②10Y1①14) 9器鋬(Y1①15)

10-16鼎足(Y1②4Y1②5Y1②3Y1②6Y1②7Y1②9Y1②8)

25

DNWH

福建武夷山市葫芦山遗址2014年发掘简报

152东西最宽处约 132米坑壁弧收坑底近平

坑深 042~054米(图九)坑内填土土色黄褐偏

黑土质较为疏松并夹杂较多红烧土块少量炭

粒和小石子出土大量残碎的黑衣陶片和少量赭

衣陶片

3柱洞

9处编号 ZD20ZD25mdashZD27ZD32ZD35ZD37mdashZD39散布于发掘区南部多个探方内开

口于第 3层下打破第 4层排列组合未见明显规

律(图一〇)洞口平面大多呈椭圆形或近圆形

长径在 02~03米之间洞壁较直底部平缓未

见柱础石深度在 007~032米之间洞内堆积多

为黑灰土部分柱洞内包含一定量的烧土炭粒

和少量黑衣陶片

(二)遗物

1陶器

有泥质陶夹砂陶硬陶等其中以泥质陶居

多硬陶和夹砂陶较少陶色以灰色为主其余红

色红褐色灰黄色者较少陶器以轮制为主辅

以手制大部分器物器形较为规整可辨器类主

要有罐尊甗形器鼎钵盆盘纺轮网坠等

施纹以拍印为主另见少量戳印纹与刻划纹纹

样种类繁多以方格纹席纹云雷纹为大宗另

见弦纹条纹绳纹叶脉纹回纹篮纹大菱形

填线纹和少量的刻划复线三角纹等(图一二)也

见先施条纹等纹饰后再行抹去的现象在器表施

衣是本期陶器的一大特征主要以黑衣为主少

量赭衣有一些施衣较厚烧成温度较高者可见

闪亮的光泽犹如黑釉一般

尊 7件均素面H1122夹砂灰陶外施黑

衣仅存领部敞口平沿尖圆唇内外壁存数周

凸棱口径 244残高 76厘米(图一一1)H544夹砂红陶器表施黑衣仅存领部敞口方唇

唇面存一周凹槽内外壁存数周凸棱口径 23残高 62厘米(图一一2)H333泥质灰陶器表施

黑衣残甚敞口尖圆唇唇面存一周凹槽高

领折肩领部存数周凸棱口径 168残高 73厘

米(图一一3)H542泥质灰硬陶器表施黑衣

仅存领部敞口方唇存三周凸棱口径 176残高 4厘米(图一一4)H371泥质红陶器表施

黑衣仅存领部敞口平折沿尖圆唇存数周凸

棱口径248残高66厘米(图一一5)

罐 6件H71①4夹细砂红陶器表施黑

衣残存领部侈口方唇沿面微内凹领部弧

收微束颈素面器表可见清晰的轮制痕迹口

径 166残高 4厘米(图一一6)H71①6夹砂灰

硬陶器表施黑衣敞口折沿方唇弧腹下腹

及底残腹饰曲折纹口径 16残高 53厘米(图一

图八 H46平剖面图 图九 H79平剖面图

26

DNWH

《东南文化》2016年第2期总第250期

一7)H71①5夹细砂灰陶器表施黑衣侈口

圆唇颈部微束溜肩鼓腹口内侧见六周轮旋

纹器身素面口径 20残高 119厘米(图一一

8)H102夹细砂灰硬陶内表施黑衣残存领

部侈口圆唇内壁存数周凸棱素面口径 22残高 6厘米(图一一9)TS1E2③6夹砂灰硬陶

残甚敞口尖唇外翻高领束颈溜肩颈部饰

数周弦纹肩部饰绳纹口径 18残高 5厘米(图一

一10)

小罐 2件均素面TS5E4③26夹细砂灰

硬陶侈口尖圆唇斜肩折

腹平底微内凹口径 6底径

66高 38厘米(图一一11)

H543泥质灰硬陶火候很

高器表施黑衣残甚口微

侈圆唇直领溜肩领部轮

制痕迹明显口径 92残高

36厘米(图一一12)

罐类器残片 4 件H8②4夹砂灰硬陶器表施黑

衣残存腹片鼓腹外壁残存

一道宽凸棱凸棱以上饰方格

纹以下饰叶脉纹残高 68厘米(图一一13)H7910夹砂红陶器表施黑衣残存腹

片拍印条纹残长 85残高

65厘米(图一一14)

甗形器 5件器表均施

黑衣H561夹砂红陶残

甚甑部微弧内出一周箅承

甑腹残存四周弦纹残高 65厘米(图一一15)H851夹砂红陶残存甑部侈口圆

唇甑腹弧收近直沿面及甑

腹饰数周凹旋纹口径 17残高 10厘米(图一一16)H792夹砂灰陶残甚甑部微弧

内出一周箅承甑腹内壁存数

周凸棱残高 74 厘米(图一

一17)

鼎足 1件TS3E4③1夹粗砂红陶扁三角形高

52厚约 18 厘米(图一一

18)

钵 3 件G29泥质灰

陶器表施黑衣敞口方唇斜弧腹小平底腹

内壁存数周凸棱口径 112底径 46高 4 厘米

(图一一19)G211泥质红褐色硬陶侈口尖

圆唇直腹微弧平底内凹素面器腹轮制痕迹

明显器底存明显手制痕迹口径 114高 57厘米

(图一一20)H332泥质红陶器表施黑衣直

口圆唇斜弧腹上腹存数周凸棱平底内凹素

面口径143底径108高45厘米(图一一21)

盘 1件G21泥质灰陶内施赭衣敞口

方唇沿面见一周凹槽斜腹近直底部残甚素

图一〇 发掘区南部探方内第二期遗迹分布平面图

27

DNWH

福建武夷山市葫芦山遗址2014年发掘简报

图一一 出土二期陶器

1-5尊(H1122H544H333H542H371) 6-10罐(H71①4H71①6H71①5H102TS1E2③6)1112小罐(TS5E4③26H543) 1314罐类器残片(H8②4H7910) 15-17甗形器(H561H851H792)

18鼎足(TS3E4③1) 19-21钵(G29G211H332) 22盘(G21) 23盆(TS2E3③2) 24盆类残片(TS6E3③7)

28

DNWH

《东南文化》2016年第2期总第250期

面口径 144底径约 101高约 36厘米(图一一

22)

盆 1件TS2E3③2泥质红陶敞口折沿

尖圆唇折腹下腹斜收底残腹部饰数周弦纹

口径226残高85厘米(图一一23)

盆类残片 1件TS6E3③7泥质灰陶器表

施黑衣侈口折沿圆唇束颈斜肩折腹底

残残高7厘米(图一一24)

纺轮 9件TS3E3③5泥质红陶平面呈圆

形底面平整顶面微内凹直径约 25孔径约

06厚 085~1厘米(图一三15)TS5E3③17泥质红陶器表施黑衣残存一半底面平整顶面

微圆凸复原底径 39厚 08厘米(图一三18)

H1331泥质红陶器表施黑衣残存一半复原

顶径 36底径 44厚 1厘米(图一三19)TS5E3③2泥质灰陶器表施黑衣残存一半底部轮

孔周围刻划有纹饰复原顶径 21底径 4厚 14

厘米(图一三20)TS5E4③3泥质红陶器表施黑

衣残存一半顶面近平底

面微内凹复原底径约 42厚08厘米(图一三21)

网坠 1 件TS5E4③

12夹 砂 灰 陶 平 面 略 呈

ldquo王rdquo字形器身存 2周明显

的凹槽横截面略呈圆形

截面直径约 08长 15厘米

(图一三22)

2石器

以磨制石器为主见少

量打制和琢制石器选材多

青灰色页岩和灰黄色砂岩

也见少量质地十分细腻近

玉质者常见器类有锛镞

刀砺石另见少量装饰品

和石器半成品

锛 17 件均为磨制

平面呈长方形或梯形单面

刃 TS3E3③ 2有 段 长

69宽 28厚 07~1 厘 米

(图一三1)TS6E3③3无段长 45宽 37厚 17厘米

(图一三2)TS6E3③1无段背面隆起长 36宽 25厚08厘米(图一三3)

镞 11件均为磨制有铤TS3E3③3三角

形锋铤残残长 29宽 19厚 03厘米(图一三

4)TS5E3③1三角形锋残长 31宽 16厚 04厘米(图一三5)H551整体呈柳叶形长 36宽 13厚 035厘米(图一三6)TS6E3③5柳叶

形残长 39宽 16厚 05厘米(图一三7)H711柳叶形锋铤残残长 45宽 19厚 05厘米(图

一三8)H126三角形锋长 455宽 225厚 04厘米(图一三9)H128整体呈柳叶形长 545宽 165厚 05 厘米(图一三10)G25三角形

锋残长59宽25厚04厘米(图一三11)

镞半成品 1件TS4E3③2琢制未进一步

磨制加工平面呈柳叶形长 74宽 275厚 06厘米(图一三12)

刀 4件均为磨制单面刃TS6E4③6残断仅余一端部平面和截面略呈平行四边形存

双面对钻的单孔残长 38宽 3厚 05孔径 05厘

图一二 二期陶器纹饰

1叶脉纹(TS5E3③26) 2席纹(TS5E4③34) 3条纹(TS4E3③13)49方格纹(TS5E4③37TS4E4③19) 5云雷纹(TS5E4③42) 6篮纹(TS6E3③38)

7绳纹(TS5E4③36) 8回纹(TS4E4③22) 10大菱形填线纹(TS2E2③13)11弦纹(TS6E3③37)

29

DNWH

福建武夷山市葫芦山遗址2014年发掘简报

米(图一三13)TS3E3③4平面略呈半月形一

端残断中部近刀背处对钻双孔残长 67宽 34

厚 02~03厘米孔内径 04孔外径 08 厘米(图一三

14)

砺石 10件TS5E3③

8残断磨制平面略呈三角

形截面呈长方形使用面非

常平整残长 47残宽 42厚1厘米(图一三16)

环 玦 1 件 G26残

断仅余一半半环状中心

单面钻孔一处直径 35孔径 06~09厚 04厘米(图一

三17)

耳珰形器 1件TS4E4③3残断仅存一半质地

细腻形制规整器表平整光

滑中部磨制一周凹槽形成

亚 腰 复 原 外 径 46内 径

44腰径 42厚 15厘米(图

一三23)

五 第三期遗存

(一)遗迹

包括灰坑柱洞等(图一

五)

1灰坑

51座分布没有规律散

布在发掘区各个探方内平

面形状以近圆形和椭圆形居

多也有部分呈圆角长方形

或不规则形者规模大小不

一最大者直径或长径约 25米小者仅约 03米深度均

不足 1米坑壁大多不规整

坑底多呈浅弧状个别底部

略平坑内堆积以黑灰土居

多部分出土炭粒红烧土

另出土有一定数量的陶片

原始瓷片和石器等陶片较

为细碎可修复器数量极少

现以H15为例说明

H15 位于 TS6E3中部偏

西开口于第 2层下打破第

3层和第 4层坑口平面略呈

不规则的椭圆形长径约 08米西侧坑壁偏陡

东侧坑壁不甚平整坑深 043米(图一四)坑内

图一三 出土二期陶器石器

1-3石锛(TS3E3③2TS6E3③3TS6E3③1)4-11石镞(TS3E3③3TS5E3③1H551TS6E3③5H711H126H128G25)

12石镞半成品(TS4E3③2) 1314石刀(TS6E4③6TS3E3③4)1518-21陶纺轮(TS3E3③5TS5E3③17H1331TS5E3③2TS5E4③3)

16砺石(TS5E3③8) 17石环玦(G26) 22陶网坠(TS5E4③12)23石耳珰形器(TS4E4③3)

30

DNWH

《东南文化》2016年第2期总第250期

堆积为深黑色细沙土夹杂较多红烧土块炭粒

和小石块出土打制石片磨制石块等石器坯料

共计 16件以及少量残碎的黑衣陶片和印纹硬陶

片

2柱洞

16 处 编 号 ZD1mdashZD5ZD7ZD8ZD10mdashZD14ZD17ZD18ZD34ZD40集中分布于发掘

区中部偏北多个探方内均开口于第 2层下打破

第 3层少数除打破第 3层外也打破了 TG1其中

ZD2mdashZD5ZD12和ZD14大致呈东西走向约等距

排列余者未见明显的排列组合规律(图一五)

柱洞平面形状均为近圆形或椭圆形长径在

018~055米之间洞壁较直底部平缓未见存

柱础石者深度在 01~044米之间洞内堆积主

要为灰黑土部分夹杂有一定量的烧土块和炭

粒少数柱洞内出有极为细碎的陶片

(二)遗物

1原始瓷器

数量不多瓷胎呈浅灰色灰白色灰黄色

等胎质致密火候较高釉色有青绿色青黄色

等釉胎结合程度较差常见脱釉现象可辨器类

目前仅见原始瓷豆一种部分豆盘内壁或外壁饰

有弦纹篦划纹少量豆把内见刻划符号

豆 1件TS6E3②16豆盘口部微残灰白

色胎含砂度较高青釉局部脱釉侈口圆唇

折腹喇叭状矮圈足肩饰一周篦划纹其上下另

饰两组弦纹并堆贴两组对称的三角形小泥饼装

饰口径14足径88高88厘米(图一六1)

图一四 H15平剖面图

(1-1316-18石器坯料 1415烧土块)

图一五 发掘区中北部探方内第三期遗迹分布平面图

31

DNWH

福建武夷山市葫芦山遗址2014年发掘简报

豆盘类残片 3件TS1E2②3灰胎青釉泛

绿局部脱釉口微侈尖唇折腹豆盘内壁饰数

周凹旋纹肩部残存一组堆贴的双泥饼耳饰口

径186厘米(图一六2)

豆把 4件均为灰胎青绿色釉局部脱釉

喇叭状圈足H242足径 7残高 31厘米(图一

六3)TS1E2②9足径 8残高 29厘米(图一六

4)TS4E4②6底残足内见一刻划符号残足径

5残高27厘米(图一六5)

2陶器

有泥质陶夹砂陶硬陶等其中硬陶与泥质

陶居多夹砂陶较少泥质陶呈灰黄色灰色红

色等大部分火候不高以轮制为主辅以手制

在一些泥质陶内壁可见明显凹凸不平的现象可

辨器类有罐瓮钵盆盘圈足杯甗形器纺轮

等印纹硬陶多为残片灰陶火候较高可辨器

图一六 出土三期原始瓷器陶器

1原始青瓷豆(TS6E3②16) 2原始青瓷豆盘(TS1E2②3) 3-5原始青瓷豆把(H242TS1E2②9TS4E4②6)6-8甗形器(H2411H2418TS4E4②2) 9-11罐(H248H944TS3E4②5) 12瓮(TS1E2②3)

1314罐类器残片(TS6E3②3TS2E3②22) 15-1720陶钵(H1361TS2E3②4TS4E3②12TS5E4②13)18盘(TS5E4②11) 19圈足(TS1E2②4) 21盆(TS2E1②3)

32

DNWH

《东南文化》2016年第2期总第250期

类以罐类器为主施纹方法以拍印为主另见部

分堆贴刻划镂孔等装饰方法纹样种类繁多

常见云雷纹方格纹绳纹弦纹篮纹席纹菱

形填线纹刻划纹和圆圈纹由两种及两种以上

纹样组合而成的复合纹饰亦占据一定比例如弦

纹配绳纹或配水波纹等(图一七)

甗形器 4件均为夹砂灰硬陶H2411仅存甑部腹壁微弧内出一周箅承甑腹下部饰数

周弦纹残高 75厘米(图一六6)H2418残甚

甑部微弧内出一周箅承甑腹下部饰数周弦纹

釜部饰细绳纹残高 85厘米(图一六7)TS4E4②2残甚甑部微弧内出一周箅承甑部饰数

周弦纹釜部饰绳纹残高12厘米(图一六8)

罐 7件H248夹细砂红陶残甚侈口圆

唇束颈溜肩弧腹肩腹交界处饰一周弦纹肩

部残存一枚刻划的云雷纹口径 212残高 84厘

米(图一六9)H944灰色

硬陶直口圆唇外翻弧

腹底残腹饰圆圈纹与方

格纹组合的复合纹饰口径

20残高 86 厘米(图一六

10)TS3E4②5灰色硬陶

残甚侈口平沿圆唇束

颈溜肩素面口径 18残高53厘米(图一六11)

瓮 1 件TS1E2②3夹砂灰硬陶残甚侈口方

唇颈部微束溜肩颈部饰

数周弦纹肩部饰细绳纹与

席纹组成的复合纹饰口径

272残高 76厘米(图一六

12)

罐类器残片 3 件均

为灰色硬陶TS6E3②3侈口圆唇颈部微束弧腹

颈部饰弦纹腹部饰绳纹

口径 136残高 6厘米(图一

六13)TS2E3②22敞口

高领束颈溜肩领与肩上

部饰弦纹其下饰方格纹

肩部残存一宽带状环形耳

残高72厘米(图一六14)

钵 4件H1361夹砂

灰硬陶敛口口一侧出单

条形鋬垂腹底残腹饰绳

纹口径 9残高 4厘米(图一

六15)TS2E3②4夹砂灰硬陶敛口圆唇垂

腹平底微内凹仅唇外侧饰一周轮旋纹器身素

面口径 12最大腹径 145高约 44 厘米(图一

六16)TS4E3②12夹砂灰硬陶敛口圆唇垂

腹上腹部贴塑一条形单鋬已残断平底唇外

存一周凹旋纹器身素面口径 6底径 57器身

高 45厘米(图一六17)TS5E4②13泥质灰褐

色硬陶侈口尖圆唇斜弧腹平底内凹腹饰方

格纹口径132底径69高5厘米(图一六20)

盘 1件TS5E4②11泥质灰陶火候较高

敞口圆唇浅弧腹腹壁存 3周凸棱底残口径

16残高28厘米(图一六18)

圈足 1件TS1E2②4泥质红陶喇叭状矮

圈足底呈台状内壁残存 2枚刻划的叶脉纹底

径78残高27厘米(图一六19)

图一七 三期陶器纹饰

15云雷纹(TS2E2②25TS2E2②24) 24席纹(TS5E4②17TS4E3②17)3菱形填线纹(TS6E3②22) 611刻划纹(TS5E4②23TS2E1②11)

7弦纹(TS4E4②14) 812弦纹绳纹(TS3E4②2TS5E3②2)9方格纹(TS2E2②23) 10篮纹(TS3E2②14) 13弦纹水波纹(TS5E4②19)

33

DNWH

福建武夷山市葫芦山遗址2014年发掘简报

盆 1件TS2E1②3泥质灰陶火候较高

侈口尖圆唇弧腹平底内凹器底存手指按压

痕迹腹饰方格纹口径 16底径 103高 4厘米

(图一六21)

纺轮 7件TS1E2②2泥质褐陶微残横

截面呈梯形底面与顶面存不同程度的内凹顶

面径25底面径39厚16厘米(图一八8)

3石器

以磨制石器为大宗选材常见青灰色页岩和

灰黄色砂岩其中工具类常见石锛砺石武器类

以石镞为主

锛 3件均为磨制形制与第二期遗存所见

之无段石锛基本无异

镞 8件均为磨制三角形锋或柳叶形锋

大多有铤TS5E3②1铤部不显残长 6宽 17厚 05厘米(图一八1)TS1E2②1残长 55宽25厚 05厘米(图一八2)TS3E3②1残长 51厚 03厘米(图一八3)TS2E2②1残长 3残宽

18厚 03厘米(图一八4)TS4E4②1残长 28宽2厚019厘米(图一八5)

砺石 2件H315磨制平面与截面均略呈

长方形使用面平整磨痕明显两端残断残长

73宽6厚16厘米(图一八6)

4玉器

仅环玦 1件H1321残青绿色磨制精细

器表平整光滑内外缘较钝外径约 3内径约

15厚06厘米(图一八7)

六 结语

葫芦山遗址第一期遗存的文化面貌与福建

省武夷山市梅溪岗遗址下层文化遗存[2]1992至

1993年度葫芦山遗址北岗山顶探沟内清理的三

座残墓[3]基本相同以往在福建省光泽县池湖后

山遗址也调查采集过形制与本期遗存基本相同

的陶鼎足[4]此前学者多将这类遗存归入牛鼻山

类型两者在陶器质地制法和部分器类的形制

方面确实存在密切联系年代相当或相近应无问

题约略处于距今 5000~4000年之间[5]从本次

对Y1底部炭化树皮的碳十四测年结果来看为距

今 5000年前后(表二)据此葫芦山遗址第一期

遗存的绝对年代范围应当大致处于距今 5000~4000年之间其年代上限或存进一步提早的可

能值得注意的是从目前所见的陶器组合和装

饰风格来看葫芦山遗址第一期遗存与牛鼻山类

型仍存一定差异葫芦山遗址第一期遗存中不见

牛鼻山类型常见的圈足陶壶镂孔圈足豆出现的

比例极低而所见鼎足的数量及形制较之牛鼻山

类型更为丰富另外本期遗存少见牛鼻山类型

流行的各种形态的器耳施篮纹绳纹曲折纹样

者占有一定比例这也同牛鼻山类型最流行的素

图一八 出土三期陶器石器玉器

1-5石镞(TS5E3②1TS1E2②1TS3E3②1TS2E2②1TS4E4②1) 6砺石(H315) 7玉环玦(H1321)

8陶纺轮(TS1E2②2)

样本号

15HLS_0115HLS_0215HLS_06

样本来源

炭化乌桕种子(灰坑H85)炭化水稻种子(灰坑H107)

炭化树皮 (窑Y1)

碳十四年代

3580plusmn303490plusmn304390plusmn30

树轮较正年代

BC1965~18891893~17413092~2918

BP3915~38393843~36915087~4913

置信度

685093409540

BETA实验室号

Beta-411758Beta-411759Beta-411760

表二 葫芦山遗址炭样加速器质谱(AMS)碳十四测试结果

34

DNWH

《东南文化》2016年第2期总第250期

面风格形成一定反差在目前相关资料尚未丰富

的情况下对于葫芦山遗址第一期遗存文化性质

的确认仍待新的发现与进一步研究但已有迹

象显示出本期遗存可能是新石器时代晚期分布

于崇阳溪流域的有别于牛鼻山类型的一类新遗

存

葫芦山遗址第二期遗存的文化面貌及典型

陶器形制均与福建省邵武市斗米山遗址上层早

段遗存[6]基本相同类似遗存以往在福建省光泽

县马岭墓葬[7]和汉坪山墓葬[8]中也有发现可以

归入马岭类型的范畴从属于本期灰坑内出土炭

化植物种子的测年数据来看(表二)也与学者对

于马岭类型的年代认识基本相符现可将本期遗

存的绝对年代推定为距今约 4000~3500年大致

相当于中原地区的夏至早商时期

葫芦山遗址第三期遗存的文化面貌以及典

型陶器形制与以福建省光泽县白主段墓葬[9]和池

湖墓葬[10]为代表的白主段类型基本相同而所见

部分原始瓷豆在武夷山市竹林坑窑址发现的西

周遗物中也有形制相近者如原始瓷豆TS6E3②

16(图一六1)豆盘上腹内敛下腹折收的深盘形

态与竹林坑窑址出土豆盘ⅠT1010②07接近豆

盘 TS1E2②3(图一六2)则与竹林坑窑址Ⅰ区

采03号原始瓷豆的盘部特征相似[11]本期遗存

的绝对年代虽未经碳十四测年不过依据遗物比

较将之推定为约当中原地区的晚商至西周时期

应当是合理的

本年度的发掘选址于 20世纪 90年代发掘区

域附近的山腰缓坡地带通过本次发掘与整理

发现并明确了属于新石器时代晚期的葫芦山遗

址第一期遗存这为研究本地区新石器时代晚期

文化提供了重要的遗址类资料发现并清理了一

座属于第一期遗存的形制保存较为完整的陶窑

(Y1)年代距今约 5000年这座目前在我国东南

地区大致同时期的考古学文化如良渚文化樊城

堆文化和石峡文化中均属罕见的完整陶窑对于

探讨本区窑业发展和窑业交流问题均具有重要

意义葫芦山Y1以及窑前的台基遗迹(TJ1)不仅

在选址上更为靠近遗址北岗的上坡面形制上也

与 1990年代在发掘区南部清理的 20余座烧制黑

衣陶的ldquo窑址rdquo以及本次清理的属于葫芦山遗址

第二期遗存的烧坑H46差别明显显示出了本地

区不同时期窑业发展的重要变化今后针对葫芦

山Y1与闽江下游昙石山文化所见陶窑[12]的比较

研究也将为探研闽江上下游地区新石器时代

晚期文化的交流问题提供新的线索

葫芦山遗址第二期遗存发现了大量的灰坑

灰沟与柱洞并存在较为复杂的打破关系当为

本期内人群在此长期居住生活并且持续从事相

关生产活动所致另外我们对属于第二期遗存

的灰坑土样进行了系统的浮选发现了较为丰富

的炭化植物遗存包括木炭炭化根茎类和炭化

植物种子等初步鉴定出的植物种类包括禾本科

的稻(Oryza sativa)粟(Setaria italica)等作物以及

大戟科乌桕属(Sapium sp)等植物和其他杂草的

种子等这些植物遗存的发现对于研究古人生业

和复原古代环境具有较大意义

限于本年度发掘区面积较小对于葫芦山遗

址功能分区的明确仍待后续工作的进一步开展

不过依据现有资料已可证明葫芦山遗址北岗南

坡应当是一处沿用时间较长人类活动十分频繁

的区域

(附记参加此次发掘工作的有福建博物院

文物考古研究所黄运明厦门大学历史系考古教

研室教师王新天付琳和厦门大学2012级考古专

业本科生 9人2013级考古及博物馆学硕士研究

生和文物与博物馆专业硕士10人福建闽越王城

博物馆林繁德赵福凤魏超张涛武夷山市博

物馆杨颢本文所用照片由方方陈震拍摄方

方陈震林叶辉南新荣绘制了插图植物遗存

由葛威董诗华鉴定发掘期间得到了福建闽越

王城博物馆的大力支持特此致谢)

执 笔付 琳 黄运明 杨 颢 王新天

[1]杨琮陈子文《武夷山市西郊村商周遗址》《中国考古

学年鉴1991》文物出版社1992年陈子文杨棕《武夷

山市葫芦山古遗址》《中国考古学年鉴 1992》文物出

版社 1994年陈子文《武夷山市葫芦山新石器时代和

青铜时代遗址》《中国考古学年鉴 1993》文物出版社

1995年

[2]福建省博物馆《武夷山梅溪岗遗址发掘简报》《福建

文博》1998年增刊

[3]陈子文《武夷山市葫芦山新石器时代和青铜时代遗

址》《中国考古学年鉴 1993》文物出版社 1995年第

159页

[4]福建闽越王城博物馆《南平市闽越遗存调查》《福建

文博》2004年第1期

[5]福建博物院《福建考古的回顾与思考》《考古》2003年第12期

[6]福建省博物馆《邵武斗米山遗址发掘报告》《福建文

35

DNWH

福建武夷山市葫芦山遗址2014年发掘简报

博》2001年第2期

[7][9]福建省博物馆光泽县文化局文化馆《福建省光

泽县古遗址古墓葬的调查和清理》《考古》1985年第 12期

[8]黄富莲《光泽县汉坪山古墓葬清理简报》《福建文博》

1990年第2期

[10]福建博物院《福建光泽池湖商周遗址及墓葬》《东南

考古研究》第三辑厦门大学出版社2003年

[11]福建博物院福建闽越王城博物馆武夷山市博物馆

《武夷山市竹林坑一号原始瓷窑址发掘简报》《福建

文博》2012年第3期福建博物院武夷山市博物馆福

建闽越王城博物馆《武夷山市竹林坑一号原始青瓷

窑址 2014年度考古发掘收获》《福建文博》2015年第

1期

[12]福建省博物馆《福建闽侯县昙石山遗址发掘新收

获》《考古》1983年第12期

(责任编辑朱国平校对毛 颖)

Brief Excavation Report of the Hulushan Site in Wuyishan Fujian Province 2014Fujian Museum History Department of Xiamen University Wuyishan City Museum

Abstract The 2014 excavation conducted at Hulushan Site unveiled the deposit of a settlement datingback to the late Neolithic Age to the Western Zhou Period The kiln Y1 revealed from the first period of thesite dating to 5000 years ago was well preserved with complete structure rarely seen in the excavations onthe sites of the close archaeological cultures in the Eastern and Southern areas of China The second periodof remains include large number of ash pits pitches and pillar holes revealing a comprehensive intrusion relationship between A decent amount of carbonized plants remains were also discovered This excavation provides important materials for the study of the ancient culture and industries in the Chongyangxi area inNorthern Fujian

Key words Fujian WuyishanHulushan Site the Neolithic Age the Bronze Age

为了更好地服务广大专家学者提高本刊的学术质量和编校水平减少差错本刊已从 2011年

第 5期始增加作者自校清样的流程即稿件经审稿编辑排版一至三校后在互校的同时将清样

以PDF格式发作者本人自校以纠正专业表述等方面的错误或不妥之处(请勿删改或另增内容以免

影响版面延误刊期)请各位专家学者在赐稿的同时提供快捷有效的联系方式(如手机号码和邮箱

地址)以便及时联系

感谢您的支持与配合

《东南文化》编辑部

《东南文化》启事

1050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904105090410509041050904

36

DNWH

福建武夷山市葫芦山遗址2014年发掘简报

米顶部为厚 001~002米的烧土硬面底部烧土

硬面只在两侧残存东侧火道有部分坍塌

火膛位于火道以南平面近梯形火膛上部

南北最宽 072东西最长 082米底部南北最宽

054东西最长 076米残高 017~03米火膛两

侧有厚 001~0015米的青灰色烧土硬面东侧烧

土 硬 面 长 043残 高

025米斜壁由下到上

逐渐向火膛外侧倾斜

倾斜角约 25deg疑似受

挤压而致西侧烧土硬

面长 027残高 025米

呈折线形弧壁内收火

膛底部未见烧土硬面

为红色较致密的土壤

夹杂较多小块砾石并

存少量烧土

窑前坑位于火膛

以南偏西处平面呈圆

角 长 方 形 长 099~116宽 057~069深

004~014米斜壁底

近平

窑室内堆积分为

两层第①层为较疏松

的黄褐色土厚 01~02米内含较多红烧土

块 烧 土 块 大 多 厚

002~004 米应为窑

顶坍塌后的堆积另见

少量陶片第②层为较

致密的灰黑色土厚

01~02 米内含较多

体积较大的石块和大

量红烧土块烧土块大

多厚 002~004 米在

近底部含有较多炭粒

该层内包含一定数量

的泥质陶和夹砂陶片

器表以素面为主饰绳

纹篮纹者也占一定比

例近底部出土鼎足

陶罐及陶釜口沿残片

若干火膛内堆积为致

密的红色偏黑土壤东

北部见有大量的红烧土块堆积近底部存较多炭

粒窑前坑坑内堆积为夹杂有红烧土块和炭粒的

较致密灰黑色土在靠近火膛处见部分红烧土

块与窑室火膛内烧土硬面坍塌堆积相同

Y2 位于 TS1E1中部偏北第 3层下由于后期

破坏较为严重窑室和火膛基本无存现仅残存

图四 Y1平剖面图

22

DNWH

《东南文化》2016年第2期总第250期

一平面呈近椭圆形的灰烬面和部分红烧土块南

北残长 15东西残宽 122米底部见有一定量的

红烧土块和炭粒

2台基

1座位于Y1Y2以南编号TJ1TJ1位于TS1E1TS1E2TS2E1TS2E2TS2E3

TS3E1TS3E2TS3E3TS3E4九个探方内建于生

土之上现被第 3层所叠压TJ1的北端边界基本

贴近于Y1窑前坑西南角的水平一线东西两端范

围未发掘不明南部边界被晚期的 H57H13H59H130和H127所打破原貌遭到一定破坏

发掘区内 TJ1东西长 9~17南北宽 064~1027厚 0~078米本次发掘实际清理 TJ1的面积约

125平方米(图五)TJ1垫土土质致密土色为红

色比较纯净基本不见包含物垫土北薄南厚

另于TJ1表面发现开口于第 3层下的柱洞 19处

3柱洞

19 处编号 ZD9ZD15ZD21ZD22ZD31ZD33ZD42mdashZD54集中分布于 TS2E3TS2E2和TS1E2内开口于第 3层下打破 TJ1洞口平面大

多呈椭圆形或近圆形长径在 022~05米之间

洞壁较直底部平缓极少数洞口呈不规则形如

ZD54洞口平面东西最长处 089南北最宽处 069米西北角洞壁陡直其余部分缓收至距洞口深

约 04米处急收成近圆形洞底上述柱洞深度均

在 012~065米之间洞内均为灰黑色填土并包

含一定量的烧土和炭粒部分柱洞内还见有少量

泥质或夹砂陶片以及小石块洞底均未见柱础

图五 Y1Y2TJ1与第一期柱洞总平面图

23

DNWH

福建武夷山市葫芦山遗址2014年发掘简报

石从柱洞分布及排列方位观察东北mdash西南走

向的主要有三列或存联系分别为 ZD33ZD15ZD31ZD9一列ZD45ZD42ZD43ZD21一列

ZD46ZD47ZD49ZD48一列西北mdash东南走向

的主要有二列或存联系即 ZD54ZD22ZD43ZD44一列和ZD33ZD47ZD53一列(图五)目前

仅就 TJ1上现存的柱洞分析尚难以连成形制规

整明确的一座或几座房址不过考虑到Y1Y2TJ1与上述成列柱洞的相对位置以及柱洞形制

和洞内填土的较高相似度我们推测在第一期窑

址南面的台基上存在过不止一座东南朝向的形

制简易的木构建筑

4灰坑

3座分布无规律平面形状均为近圆形或椭

圆形大小不一长径最大者 25米左右最小者

仅约 03米坑壁通常不甚规整未见明显的加工

痕迹坑底近平或呈浅弧状坑内堆积以黑灰土

居多包含一些炭粒红烧土陶片和少量石器

等陶片较为细碎可修复器物极少现以H149为例说明

H149 位于 TS4E4东部部分延伸出探方外

开口于第 4层下打破生土上部被H147局部打

破已发掘部分平面略呈半圆形南北最长处

254东西最宽处 152米坑壁陡直坑底不甚平

整坑深 018~066米(图六)坑内填土包含大量

石块炭粒和红烧土块并见数量较多的夹粗砂

陶片和少量泥质陶片坑底存两块较大的风化

岩

(二)遗物

本期遗存原生堆积保存有限出土陶片十分

细碎仅在Y1的废弃堆积和H149内出土部分可

辨器形者以鼎釜钵豆和罐类器为主陶质比

较松软陶胎较厚以夹砂陶为大宗尤其是夹粗

石英砂者占一定比例泥质陶数量较少陶色以

灰陶和灰黑陶为主红陶黄陶次之从断面观

察存在器表内外与胎芯颜色不一的夹心陶陶

器制作手制与轮制并用泥质陶多为轮制装饰

风格以素面为主也见部分器表施篮纹粗绳纹

曲折纹者部分鼎足上装饰有椭圆形或条形的戳

印凹窝

罐 2件均残甚Y1②1夹粗石英灰陶芯

部呈黄色口部微侈圆唇束颈肩饰绳纹口径

18残高 6厘米(图七1)Y1①13夹砂黄陶芯

部呈灰黑色直口平沿圆唇素面口径 148残高3厘米(图七2)

釜 2件均残甚Y1②2夹粗石英灰陶芯

部呈黄色侈口沿面存一周凹槽束颈腹饰粗

绳纹口径 212残高 55厘米(图七3)H14912夹细砂黄陶直口宽沿圆唇斜收腹沿面

见二周凸棱腹饰绳纹口径 17残高 36厘米(图

七4)

豆盘 1件Y1①12泥质灰陶直口圆唇

折腹素面口径16残高35厘米(图七5)

钵 1件H14911夹砂灰黑陶口部微敛

平沿圆唇弧腹下腹及底残腹饰方格纹口径

57残高22厘米(图七6)

罐类器残片 4件均为夹砂灰陶折沿腹

饰粗绳纹Y1②10残高 37厘米(图七7)Y1①14残高46厘米(图七8)

器鋬 1件Y1①15泥质灰陶残存部分宽

鋬耳素面残高57残宽72厘米(图七9)

圆锥形鼎足 9件Y1②4夹粗砂灰陶足

根残器表存数个椭圆形和条形凹窝装饰残高

111厘米(图七10)Y1②5夹砂灰陶足根残

素面残高 78厘米(图七11)Y1②3夹粗砂黄

陶器表存 2个椭圆形凹窝残高 73厘米(图七

12)Y1②6夹砂灰陶残甚器表残存一椭圆形

凹窝残高73厘米(图七13)

圆柱形鼎足 3件均为夹砂黄陶素面Y1②7残高 53厘米(图七14)Y1②9残高 43厘米(图七15)

鸭嘴形鼎足 1件Y1②8夹砂红陶横截

图六 H149平剖面图

24

DNWH

《东南文化》2016年第2期总第250期

面呈扁条形素面残高43厘米(图七16)

四 第二期遗存

(一)遗迹

包括烧坑灰坑灰沟柱洞等(图一〇)

1烧坑

1座(H46)位于 TS6E4西北部部分延伸入

隔梁内开口于第 3层下打破H133第 4层和生

土坑口平面略呈不甚规整的圆角长方形东西

最长约 176南北最宽约 138米坑壁陡直底部

近平坑深 035~044米坑壁及坑底均存在因长

期用火而形成的烧结面系一层非常致密的青黑

色砂质土经解剖烧结面厚度大致在 001~008米之间(图八)坑内堆积以黑色粘土为主包含

大量炭粒红烧土和陶片陶片以黑衣陶为大宗

本次发现的这处烧坑与 1990年代在葫芦山遗址

清理的部分ldquo陶窑rdquo在形制与内部堆积方面十分

相似其用途也当相近

2灰坑

105座分布没有规律散布在发掘区各个探

方内平面形状以近圆形和椭圆形居多也有部

分呈圆角长方形或不规则形者灰坑规模大小不

一直径或长径最大者约 19米最小者仅 03米

坑壁通常并不规整坑底多呈浅弧状个别底部

略平坑内堆积以黑灰土居多部分出土炭粒红

烧土和少量陶片石器等陶片较为细碎可修复

的器物极少现以H79为例说明

H79 位于 TS3E2北部近中开口于第 3层下

打破 TJ1坑口平面形状不规整南北最长处约

图七 出土一期陶器

12罐(Y1②1Y1①13) 34釜(Y1②2H14912) 5豆盘(Y1①12) 6钵(H14911)78罐类器残片(Y1②10Y1①14) 9器鋬(Y1①15)

10-16鼎足(Y1②4Y1②5Y1②3Y1②6Y1②7Y1②9Y1②8)

25

DNWH

福建武夷山市葫芦山遗址2014年发掘简报

152东西最宽处约 132米坑壁弧收坑底近平

坑深 042~054米(图九)坑内填土土色黄褐偏

黑土质较为疏松并夹杂较多红烧土块少量炭

粒和小石子出土大量残碎的黑衣陶片和少量赭

衣陶片

3柱洞

9处编号 ZD20ZD25mdashZD27ZD32ZD35ZD37mdashZD39散布于发掘区南部多个探方内开

口于第 3层下打破第 4层排列组合未见明显规

律(图一〇)洞口平面大多呈椭圆形或近圆形

长径在 02~03米之间洞壁较直底部平缓未

见柱础石深度在 007~032米之间洞内堆积多

为黑灰土部分柱洞内包含一定量的烧土炭粒

和少量黑衣陶片

(二)遗物

1陶器

有泥质陶夹砂陶硬陶等其中以泥质陶居

多硬陶和夹砂陶较少陶色以灰色为主其余红

色红褐色灰黄色者较少陶器以轮制为主辅

以手制大部分器物器形较为规整可辨器类主

要有罐尊甗形器鼎钵盆盘纺轮网坠等

施纹以拍印为主另见少量戳印纹与刻划纹纹

样种类繁多以方格纹席纹云雷纹为大宗另

见弦纹条纹绳纹叶脉纹回纹篮纹大菱形

填线纹和少量的刻划复线三角纹等(图一二)也

见先施条纹等纹饰后再行抹去的现象在器表施

衣是本期陶器的一大特征主要以黑衣为主少

量赭衣有一些施衣较厚烧成温度较高者可见

闪亮的光泽犹如黑釉一般

尊 7件均素面H1122夹砂灰陶外施黑

衣仅存领部敞口平沿尖圆唇内外壁存数周

凸棱口径 244残高 76厘米(图一一1)H544夹砂红陶器表施黑衣仅存领部敞口方唇

唇面存一周凹槽内外壁存数周凸棱口径 23残高 62厘米(图一一2)H333泥质灰陶器表施

黑衣残甚敞口尖圆唇唇面存一周凹槽高

领折肩领部存数周凸棱口径 168残高 73厘

米(图一一3)H542泥质灰硬陶器表施黑衣

仅存领部敞口方唇存三周凸棱口径 176残高 4厘米(图一一4)H371泥质红陶器表施

黑衣仅存领部敞口平折沿尖圆唇存数周凸

棱口径248残高66厘米(图一一5)

罐 6件H71①4夹细砂红陶器表施黑

衣残存领部侈口方唇沿面微内凹领部弧

收微束颈素面器表可见清晰的轮制痕迹口

径 166残高 4厘米(图一一6)H71①6夹砂灰

硬陶器表施黑衣敞口折沿方唇弧腹下腹

及底残腹饰曲折纹口径 16残高 53厘米(图一

图八 H46平剖面图 图九 H79平剖面图

26

DNWH

《东南文化》2016年第2期总第250期

一7)H71①5夹细砂灰陶器表施黑衣侈口

圆唇颈部微束溜肩鼓腹口内侧见六周轮旋

纹器身素面口径 20残高 119厘米(图一一

8)H102夹细砂灰硬陶内表施黑衣残存领

部侈口圆唇内壁存数周凸棱素面口径 22残高 6厘米(图一一9)TS1E2③6夹砂灰硬陶

残甚敞口尖唇外翻高领束颈溜肩颈部饰

数周弦纹肩部饰绳纹口径 18残高 5厘米(图一

一10)

小罐 2件均素面TS5E4③26夹细砂灰

硬陶侈口尖圆唇斜肩折

腹平底微内凹口径 6底径

66高 38厘米(图一一11)

H543泥质灰硬陶火候很

高器表施黑衣残甚口微

侈圆唇直领溜肩领部轮

制痕迹明显口径 92残高

36厘米(图一一12)

罐类器残片 4 件H8②4夹砂灰硬陶器表施黑

衣残存腹片鼓腹外壁残存

一道宽凸棱凸棱以上饰方格

纹以下饰叶脉纹残高 68厘米(图一一13)H7910夹砂红陶器表施黑衣残存腹

片拍印条纹残长 85残高

65厘米(图一一14)

甗形器 5件器表均施

黑衣H561夹砂红陶残

甚甑部微弧内出一周箅承

甑腹残存四周弦纹残高 65厘米(图一一15)H851夹砂红陶残存甑部侈口圆

唇甑腹弧收近直沿面及甑

腹饰数周凹旋纹口径 17残高 10厘米(图一一16)H792夹砂灰陶残甚甑部微弧

内出一周箅承甑腹内壁存数

周凸棱残高 74 厘米(图一

一17)

鼎足 1件TS3E4③1夹粗砂红陶扁三角形高

52厚约 18 厘米(图一一

18)

钵 3 件G29泥质灰

陶器表施黑衣敞口方唇斜弧腹小平底腹

内壁存数周凸棱口径 112底径 46高 4 厘米

(图一一19)G211泥质红褐色硬陶侈口尖

圆唇直腹微弧平底内凹素面器腹轮制痕迹

明显器底存明显手制痕迹口径 114高 57厘米

(图一一20)H332泥质红陶器表施黑衣直

口圆唇斜弧腹上腹存数周凸棱平底内凹素

面口径143底径108高45厘米(图一一21)

盘 1件G21泥质灰陶内施赭衣敞口

方唇沿面见一周凹槽斜腹近直底部残甚素

图一〇 发掘区南部探方内第二期遗迹分布平面图

27

DNWH

福建武夷山市葫芦山遗址2014年发掘简报

图一一 出土二期陶器

1-5尊(H1122H544H333H542H371) 6-10罐(H71①4H71①6H71①5H102TS1E2③6)1112小罐(TS5E4③26H543) 1314罐类器残片(H8②4H7910) 15-17甗形器(H561H851H792)

18鼎足(TS3E4③1) 19-21钵(G29G211H332) 22盘(G21) 23盆(TS2E3③2) 24盆类残片(TS6E3③7)

28

DNWH

《东南文化》2016年第2期总第250期

面口径 144底径约 101高约 36厘米(图一一

22)

盆 1件TS2E3③2泥质红陶敞口折沿

尖圆唇折腹下腹斜收底残腹部饰数周弦纹

口径226残高85厘米(图一一23)

盆类残片 1件TS6E3③7泥质灰陶器表

施黑衣侈口折沿圆唇束颈斜肩折腹底

残残高7厘米(图一一24)

纺轮 9件TS3E3③5泥质红陶平面呈圆

形底面平整顶面微内凹直径约 25孔径约

06厚 085~1厘米(图一三15)TS5E3③17泥质红陶器表施黑衣残存一半底面平整顶面

微圆凸复原底径 39厚 08厘米(图一三18)

H1331泥质红陶器表施黑衣残存一半复原

顶径 36底径 44厚 1厘米(图一三19)TS5E3③2泥质灰陶器表施黑衣残存一半底部轮

孔周围刻划有纹饰复原顶径 21底径 4厚 14

厘米(图一三20)TS5E4③3泥质红陶器表施黑

衣残存一半顶面近平底

面微内凹复原底径约 42厚08厘米(图一三21)

网坠 1 件TS5E4③

12夹 砂 灰 陶 平 面 略 呈

ldquo王rdquo字形器身存 2周明显

的凹槽横截面略呈圆形

截面直径约 08长 15厘米

(图一三22)

2石器

以磨制石器为主见少

量打制和琢制石器选材多

青灰色页岩和灰黄色砂岩

也见少量质地十分细腻近

玉质者常见器类有锛镞

刀砺石另见少量装饰品

和石器半成品

锛 17 件均为磨制

平面呈长方形或梯形单面

刃 TS3E3③ 2有 段 长

69宽 28厚 07~1 厘 米