潮汐・津波・高潮

-

Upload

abel-abbott -

Category

Documents

-

view

28 -

download

0

description

Transcript of 潮汐・津波・高潮

潮汐・津波・高潮

酒井哲郎:海岸工学入門,森北出版

第 8 章( pp.99-108 )高潮: http://www.mlit.go.jp/river/kaigandukuri/takashio/Index0.htm

津波: http://www.pref.shizuoka.jp/bousai/chosa/sonae/tunami01.htm

潮汐・高潮: http://www.kobe-jma.go.jp/Enganbousai/Enganbousai_index.html

潮汐の現象海面は一日に一回または二回の昇降を繰り返す。この現象は潮汐と呼ばれる。

高潮(こうちょう):満潮ともいい、海面が最も上りつめた状態低潮:干潮ともいい、海面が最も下りつめた状態

上げ潮:低潮から高潮までの海面が上昇する期間下げ潮:高潮から低潮までの海面が下降する期間

一日二回潮:一日に高潮と低潮が二回ずつある場合一日一回潮:一日に高潮と低潮が一回しかない場合

日潮不等: 1日 2回潮で 2回ずつの高潮と低潮の高さが異なる現象

起潮力:潮汐現象は月・太陽の万有引力および地球公転(月と地球間の回転)による遠心力のベクトル和によって生じる。これを起潮力という。

天文潮:月と太陽によって起こる海面の変化を天文潮という。気象が原因で起こる高潮(たかしお)を気象潮といい、これと区別する。天文潮は予測可能である。

分潮:実際の潮汐変化は複雑な変化をしているが、月・太陽の運行に基づく規則正しい水位変化の和として考えることができる。(これは複雑な波を規則的な三角関数の和で表すフーリエ級数に相当する。)それぞれの規則的な潮汐成分を分潮という。

調和分解:ある地点で得られた潮位記録から分潮を求めることを調和分解という。(フーリエ級数の各項を求めることに相当する。)

主要4分潮:実際の分潮は非常に多いが、実用的には次の4個の分潮が支配的である。日潮不等や大潮、小潮はこの4分潮で説明できる。1)主太陰半日周潮(M2):月の天球上の日周運動に起因する潮汐。 周期 12時間 25分2)主太陽半日周潮( S2):太陽の天球上の日周運動に起因する潮汐。 周期 12時間 00分3)日月合成日周潮( K1):太陽の黄道上の平均的運行に対する月および太陽の相対的位置に関連して生ずる潮汐。周期 23時間 56分4)主太陰日周潮( O1):月の天球上の日周運動によって生じる潮汐のひとつ。 周期 25時間 49分

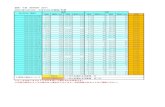

2003 年 6 月 24 日(長潮) 2003 年 6 月 28 日(大潮)

宇部港の推算潮位

0 01

( ) cosj

i i i iii

t S f a V u n t

宇部港の主要 4 分潮

a M2 : 105.0(cm) 255.7(°)

S2 : 45.2(cm) 285.6(°)

K1 : 29.4(cm) 208.9(°)

O1 : 22.2(cm) 187.3(°)

平均水面:ある期間の潮位の平均として求められる。陸上の高さ(標高)は東京湾の平均海面(東京湾平均水面( T.P.))を基準としている。近年は「東京湾中等潮位」という言い方は使用されなくなった.

朔望平均満潮(干潮)面:朔(新月)および望(満月)の日から 5日以内に観測された各月の満潮位(干潮位)を 1年以上にわたって平均した水面高。

大潮平均高潮(低潮)面:大潮における高潮(低潮)の潮位を長年にわたって平均した高さの水面。あるいはM2 および S2 分潮の振幅の和だけ上方にとった高さを大潮平均高潮面とし、同じ量を下方にとった水面を大潮平均低潮とする。

小潮平均高潮(低潮)面:小潮における高潮(低潮)の潮位を長年にわたって平均した高さの水面。あるいはM2 および S2 分潮の振幅の差だけ上方にとった高さを小潮平均高潮面とし、同じ量を下方にとった水面を小潮平均低潮とする。

平均水面

小潮平均高潮面

小潮平均低潮面

大潮平均高潮面

大潮平均低潮面

朔望平均満潮面

朔望平均干潮面

基本水準面

大潮昇

小潮昇

津波( tsunami ):ある突発的な原因で起こされた周期が数分から 1時間程度までの水の波突発的な原因:地震や火山による海底の急激な変化,陸岸の地滑り,火山の大爆発,津波発生の 90% は地震によるもの.

明治 29 年( 1896 ):明治三陸沖地震津波 波高は綾里で 38.2m [4]大正 12 年( 1923 ):関東大震災 関東沿岸に津波来襲 波高は熱海で 12m [2]昭和 8 年( 1933 ):三陸沖地震津波 震害は少なかった 波高は綾里で 28.7m [3]昭和 19 年( 1944 ):東南海地震 波高は熊野灘沿岸で 6 ~ 8m [3]昭和 21 年( 1946 ):南海地震 津波が静岡県から九州にいたる沿岸に来襲 波高は高知・三重・徳島沿岸で 4 ~ 6m [3]昭和 27 年( 1947 ):十勝沖地震 波高は北海道で 3m 前後[2]昭和 35 年( 1960 ):チリ地震津波 津波が日本各地に襲来 三陸沿岸で 5 ~ 6m の波高[4]昭和 39 年( 1964 ):新潟地震 津波が日本海沿岸を襲来 波高は新潟県沿岸で 4m 以上[2]昭和 43 年( 1968 ): 1968 十勝沖地震 三陸沿岸で 3 ~ 5m の波高 襟裳岬で 3m の波高[2]昭和 58 年( 1983 ):昭和 58 年日本海中部地震 秋田県沖 津波は早いところで津波警戒警報のまえに到達 石川・京都・島根などにも津波被害が発生[2~3]平成 5 年( 1993 ):平成 5 年北海道南西沖地震 青苗の市街地で波高 10m を越える[3]

理科年表より

[]の中の数字は今村・飯田による津波の規模

規模階級m 津波の高さ H 被害程度 -1 50cm 以下 なし 0 1m 程度 非常にわずかの被害 1 2 m 程度 海岸および船の被害 2 4~6m 程度 若干の内陸までの被害や人的損失 3 10~20m 程度 400km 以上の海岸線に顕著な被害 4 30m 以上 500km 以上海岸線に顕著な被害

津波の規模階級と地震のマグニチュードM との関係

m=2.6M-18.4

震源の深さが深いと津波は起こりにくくなり, 50km 以上深くなると大地震でも津波が発生しなくなる.

http://www.pa.thr.mlit.go.jp/kamaishi/top.html

津波の発生

地盤の隆起や陥没は局所的には 10m 以上になるが平均すると2m まではいかないといわれている.津波は四方へ長波として伝播する.

http://www.pa.thr.mlit.go.jp/kamaishi/top.html

( 1 )長周期のタイプ チリ地震津波( 1960 年)のように震源が遠い地震では,じわじわ水位が上昇する.(波長が長い)

( 2 )短周期のタイプ 東海地震のように震源が近い地震では,段波状(砕波)に襲ってくる場合がある.

http://www.pa.thr.mlit.go.jp/kamaishi/top.html

津波の種類

津波の伝播速度

津波は海洋では長波( 1/25 ≧ 水深 / 波長 )として伝播する.長波の波速 C は

C=(gh)1/2

太平洋を例にとりあげてみる.太平洋の平均水深は 4028m であるので波速は

C=(gh)1/2=(9.8×4028) 1/2=198.7m/sec=715.3km/hr

1960 年のチリ地震では津波は一日かかって太平洋を横断し日本に到達した.

津波の波高

津波の波高は水深が浅くなると浅水変形によりその波高を増大する.また V字状の入り江などでは共振(副振動)により波高が増大する(三陸海岸で記録される波高 10m を越える津波など).

湾奥で津波が反射し入射する津波と干渉して波高が大きくなる.(湾内水の固有周期と津波の周期が一致すると波高が大きくなる)

湾内水の固有周期 T0

0

4lT

gh

l

l :湾の軸線に沿っての湾の長さh :湾内の平均水深

高潮( storm surge ):台風や低気圧による気象上の原因で海面の高さ(潮位)が異常に上昇する現象.気象潮とも呼ぶ.

海面(天文潮位)

海面(高潮位・気象潮位)

高浪

防波堤が破壊され海水が押し寄せる

高潮と高浪が防波堤に異常な外力を与える

通常時

高潮時

潮位偏差

越波

背後地の冠水

高潮発生のメカニズム

気圧低下による吸い上げ

風による吹き寄せ( wind set-up )

砕波による平均海面の上昇( wave set-up )

00.991p p p

pは気圧( hpa), p0は基準気圧( 1010hpa), pは吸い上げによる海面上昇量( cm)

風のせん断力によって水面が傾く

2w

Fk U

h wは吹き寄せによる水位上昇量( c

m), Fは吹送距離( km), hは水深(m), Uは風速(m/sec), kは係数( 4.8×10-2)である.

1945 年:枕崎台風 鹿児島( 2.0m )1950 年:ジェーン台風 大阪( 2.4m )1959 年:伊勢湾台風 名古屋( 3.5m )1961 年:第 2室戸台風 名古屋( 2.0m ),和歌山( 2.2m ),大阪( 2.6m )1964 年:台風 6420号 尼崎( 2.1m )1970 年:台風 7010号 高知( 2.4m )1972 年:台風 7220号 名古屋( 2.0m )1991 年:台風 9119号 大牟田( 2.66m )1995 年:台風 9512号 八重根(八丈島)( 3.35m )1996 年:台風 9617号 八重根( 2.85m )

最大潮位偏差 2m 以上の高潮(1945年-1999 年)

気象庁(平成 13 年潮位表より)

1991 年:台風 9119号 小野田( 3.1m )運輸省第 4 港湾建設局1999 年:台風 9918号 宇部( 2.0m )山口県,八代海( 3.9m )

50 年代から 70 年代初頭まで大きな高潮が発生.80 年代は大きな高潮は発生していない.90 年代には再び大きな高潮が発生している.

東京湾 6 回

伊勢湾 13 回

大阪湾 13 回

瀬戸内海 13 回

有明海 8 回

鹿児島湾 3 回

1945 年- 1999 年の最大潮位偏差 1m 以上の高潮発生回数

湾口が南側に面し,湾の軸が台風の進路と一致する場合に高潮が生じやすくなる.東京湾,伊勢湾,大阪湾,周防灘,有明海,八代海,九州南部

湾

台風の進路

高潮の推算式

2max cosh a p b U c

潮位偏差( cm )

1010hpaと最低気圧との差( hpa)

最大風速(m/s) 主風向きと最大風速の風向となす角

係数 a, b, cは地域ごとに与えられている.

最近はコンピュータを使用した数値計算で高潮の潮位偏差を求めることが主流となっている.