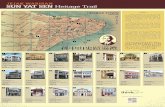

Sun Yat-Sen

description

Transcript of Sun Yat-Sen

孫中山孫中山,創國國父

編制者:孫薇薇 資料提供: http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%AB%E4%B8%AD%E5%B1%B1

內容生平..............................................................................................................................4籌組興中會..................................................................................................................6廣州起義......................................................................................................................7倡導革命......................................................................................................................9創立民國....................................................................................................................10討袁護法....................................................................................................................11逝世............................................................................................................................13

名字與尊稱........................................................................................................14尊稱....................................................................................................................15

2

孫中山孫中山(1866年 11月 12日-1925年 3月 12日)本名孫文,譜名德明,字載之,號日新,又號逸仙,幼名帝象,化名中山。廣東香山翠亨村(今廣東中山)人,為醫師、中國的革命家、政治家、中華民族主義者、中國國民黨總理、第一任中華民國臨時大總統、亦為中華民國國父。孫文在流亡日本時,曾有一個廣為人知的化名「中山樵」,其後以此稱謂對孫文的慣稱為「孫中山」。孫中山早年曾受中國傳統教育和西方近代教育,認識歐美世界較深,通曉粵語、英文、官話,曾經在香港華人西醫學院學習,曾經上書李鴻章要求滿清政府改革後因滿清政府積弱不振,於中日甲午戰爭時,在檀香山創立中國第一個革命團體--興中會,後在東京合併改組為中國同盟會,擔任總理。倫敦蒙難後引發政治風波,使其在中外享有知名度,被多數外國人視為中國的革命領袖。而 1911年的辛亥革命,孫中山革命爆發前曾在美國收到黃興的匯款電報,而辛亥革命主要是由中國同盟會中部機關部湖北負責人居正主導下,由受革命思想啟發的新軍團體「文學社」社長蔣翊武與同盟會會員組成的「共進會」孫葆仁主導發動起義起義爆發後黃興由香港北上武漢相助指揮,而孫中山在起義爆發隔日於報上閱得辛亥革命之消息,並未立刻歸國而是繞遠路抵達歐洲,遊說英、美、法、德政府與四國銀行團,要求列強保持中立與終止對滿清的貸款,並且支持中國革命,雖未取得列強真正的支持,歸國後被多數革命者認為他的聲望與能力足以成為革命組織的代表人物,因此,其後被選為臨時大總統。孫中山是最早提倡以革命推翻滿清統治,為建立中華民國的革命發起者之一,由他所提出的《三民主義》等政治綱領亦影響深遠。他是一位在海峽兩岸都受到敬重的革命家,中華民國和中國國民黨尊其為國父,毛澤東和中國共產黨稱其為「中國近代民主革命的偉大先行者」。

3

生平

求學生涯(1866-1893)九歲時,孫中山進入私塾,接受國學啟蒙教育,閒暇之餘常聽太平軍老兵講述太平天國故事,心生佩服嚮往。1878年 5月,12歲的孫中山受長兄孫眉接濟,隨母乘輪船赴夏威夷,「始見輪舟之奇,滄海之闊」。在當地,孫中山於英國聖公會主教韋禮士(Alfred Willis)主持、採全英語授課的意奧蘭尼書院(英語:Iolani School) 內修讀英語、英國歷史、數學、化學、物理、聖經等科目,正式認識基督教。1882年 7月,孫中山畢業,並獲夏威夷王國國王卡拉卡瓦親頒英文文法優勝獎。1883年春,進入夏威夷最高學府——美國公理會教會學校奧阿厚書院(英語:Punahou School)(相當於中學)繼續學業。然而入學不過三月,由於孫中山對加入基督教意向不減,又經常勸說工人不要膜拜關帝君神像,兄長憂其觸犯眾怒,二怕雙親斥責,遂斷絕支助,將 18歲的孫中山送回家鄉。不久與同鄉友人陸皓東一起「搗毀偶像」,破壞村中北帝廟神像,不為鄉人所容同年冬天,孫中山來到香港,與陸皓東一同到基督教綱紀慎會由美國公理會傳教士喜嘉理博士(Charles Hager)主持洗禮加入基督教,並就讀於拔萃書室(今拔萃男書院)。1884年,孫中山進入中央書院(今皇仁書院)。同年 5月,奉父命返鄉娶盧慕貞為妻。孫眉獲知弟弟成為基督徒的消息後,將其召回夏威夷試圖切斷孫中山與教會之間的關係,可惜徒勞無功,幾個月後在基督教友人的幫助下返回香港,由於中途輟學的關係,孫中山並未取得中央書院的畢業文憑。1886年孫中山持喜嘉理博士的介紹信,到廣州博濟醫院附設醫學堂習醫學,結識日後的革命夥伴鄭士良。隔年 1887年轉學進入香港西醫書院(香港西醫書院和及香港官立技術專科學校後來合併進香港大學, 但是嚴格來說孫中山不應該認為是香港大學的畢業生,因為香港大學成立於 1911年。)。孫中山曾回憶:「予在廣州學醫甫一年,聞香港有英文醫校開設,予以其學課較優,而地方較自由,可以鼓吹革命,故投香港學校肄業。」 而當中提到的這所「英文醫校」便是香港西醫書院。1923年 2月 20日,孫中山在香港大學發表演講。有問到孫中山於

4

何時及如何而得革命思想及新思想,他說:「我之此等思想發源地即為香港,至於如何得之,則我於三十年前在香港讀書,暇時則散步市街,見其秩序整齊,建築宏美,工作進步不斷,腦海中留有深刻之印象。…香港政府官員皆潔己奉公貪贓納賄之事絕無僅有,此與中國情形正相反。」孫中山與其三位暢談革命的友人,清末時被稱為四大寇。前排左起為:楊鶴齡、孫中山、陳少白、尢列;後立者為關景良。攝於香港華人西醫書院。就讀香港西醫書院的五年期間,孫中山結識許多日後對其革命襄助甚多的友人,包括恩師康德黎、陳少白與楊鶴齡,並經楊鶴齡介紹認識尢列。1892年 7月,孫中山以首屆成績第一名畢業(但是該班只有孫中山和江英華兩名學生),並獲時任香港總督威廉·羅便臣親自頒獎。其後,孫中山於澳門、廣州等地行醫;不管是就學或在廣州行醫期間,孫中山都常與尢列、陳少白、楊鶴齡、陸皓東等人暢談批評國事,也常談革命,故當地人將此四人名為「四大寇」。孫中山早年的生活有兩個特色:一是出身平凡農家,生活樸實而活潑,受傳統名教的束縛少,因為敢於做『洪秀全第二』;二是受西方新式教育,得科學文化洗禮,思想切實而具開創性,故不惜為「四大寇」之一。

5

籌組興中會

孫中山最初未言革命,嘗於 1894年 6月《上李鴻章萬言書》中,提出「人能盡其才,地能盡其利,物能盡其用,貨能暢其流」的改革主張,惟李鴻章拒絕面會,請願書後來刊載於上海《萬國公報》。失望之餘,孫中山 11月 24日赴夏威夷檀香山歐胡島募款組織興中會,提出「驅除韃虜,恢復中華,創立民國,平均地權」為誓言,圖以排滿思想為其革命事業鋪路。1895年孫中山到香港,於 2月 18日召集舊友陸皓東、鄭士良、陳少白、楊鶴齡等討論籌備「香港興中會總會」。時楊衢雲、謝纘泰等先以「開通民智、改造中國」為宗旨創立「輔仁文社」,孫中山以志業相近,與其接洽同操大業,然兩派人馬在領導權上相持不下,香港總會 2月 21日成立,卻直到 10月 10日始以楊衢雲任會長,孫中山獲起義指揮權,底定香港興中會總會與輔仁文社的合併案。租定總會所位於中環士丹頓街 13號,外懸「乾亨行」商號招牌作掩護。從 1895年香港興中會建立至 1911年辛亥革命成功的十六年間,孫中山發動的十次武裝起義中,有六次是香港興中會和同盟會香港分會,以香港為基地秘密發動的。香港既是指揮和策劃中心,又是經費籌集與轉匯中心、軍火購製與轉運中心,海內外革命同志的聯絡與招募中心,也是每次起義失敗後革命黨人的避難場所。

6

廣州起義

1895年 2月 21日,興中會總會在香港成立,與會者皆以「驅除韃虜,恢復中華,創立合眾政府,倘有貳心,神明鑒察。」利用傳統宗教信仰為誓,興中會選出楊衢雲為會辦(時稱「伯理璽天德」,音譯自英文「President」),孫中山為秘書 。同年 3月 16日,首次幹部會議決定先攻取廣州為根據地,並採用陸皓東所設計之青天白日旗為起義軍旗,即分工展開各種活動,孫中山主持前方發難任務,衢雲主持後方支援工作。孫中山進入廣州,創農學會為機關,並廣徵同志,定重陽節(10月 26日)為起義之日。可是因為事先洩密,這次起義失敗作收,以陸皓東為首的多數成員被捕處刑,孫中山則被清廷通緝,在清政府的壓迫下,港府頒發放逐令,不准孫中山進入香港,為期五年。孫於 11月避往日本,並於此時起剪掉辮子,改穿西服。1896年初與其妻兒抵達夏威夷,再轉往美國希望在旅美華僑中發展興中會及籌款,獲得踴躍捐輸,佛洋、光緒龍洋、鷹洋各若干。1896年秋天,孫中山轉往英國倫敦,被清廷捕快暗中非法拘留,擬祕密押送回國處決,消息曝光後成為國際事件。經他的老師英國人康德黎營救脫險,孫中山並被邀出書描述其遭遇,孫中山亦因此事而名聲大噪,事件後來被稱為「倫敦蒙難記」(Kidnapped in London)。1897年,孫中山經加拿大,轉往日本。先結識宮崎寅藏、平山周,二人後來成為孫中山的長期支持者;透過宮崎寅藏及平山周,孫中山再結識日本軍政、幫會中人,包括犬養毅、大隈重信、山田良政等人;並一度接觸梁啟超等。1900年由於庚子拳亂引來八國聯軍入侵中國,孫中山藉此機會聯繫時任兩廣總督的李鴻章,希望能籌劃南方諸省獨立,成立類似美國的合眾國政府,李鴻章也答應與其會見。但在日本友人協助下卻發覺不過是清廷的陷阱。而後李鴻章赴北京協調庚子條約之事,此會面也無疾而終。同年 9月,孫中山與日本友人及原香港興中會核心人物先赴香港,但被禁入境後轉往台灣,得台灣日治時期日本臺灣總督府官員答允支持在廣東惠州三洲田(今深圳市鹽田區三洲田村一帶)發動起義(稱惠州起義)。後因日本官員臨時改變態度而失敗,孫亦返回日本。

7

1903年夏,孫中山在日本青山開辦革命軍事學校起,改革命誓詞為「驅除韃虜,恢復中華,創立民國,平均地權」。同年 9月,孫中山離日再赴檀香山,希望再次在華僑中發展革命。1904年初,孫中山在檀香山加入洪門致公堂,成為致公堂「紅棍」。同年赴美國,一度被美國移民局扣留在舊金山。後得舊金山洪門致公堂保釋及代聘律師方才免被遣送回中國。孫中山之後到東岸尋求華僑支持革命,並於紐約首度發表對外宣言,希望博得外國人士對革命的支持與好感,但並未取得甚大成果。年底收到中國旅歐學生資助,轉往歐洲活動,在倫敦、巴黎、布魯塞爾等地中國留學生中活動宣傳革命,並從留學生中籌得款項,於 1905年中再赴遠東,7月抵達日本橫濱。在宮崎寅藏介紹下與黃興見面,並開始籌劃聯合各革命組織。

8

倡導革命

1905年 8月,在日本人內田良平的牽線下,結合孫中山的興中會、黃興與宋教仁等人的華興會、上海蔡元培、章炳麟與吳敬恆等人的愛國學社、張繼的青年會等組織,在日本東京成立了中國同盟會。孫中山被推為同盟會總理,確定了「驅除韃虜,恢復中華,建立民國,平均地權」的革命政綱,並以華興會機關刊物《二十世紀之支那》改組成為《民報》,在發刊詞首次提出「三民主義」學說,與梁啟超、康有為等改良派激烈論戰。正式宣示所進行者為國民革命與編定「同盟會革命方略」,並將創立者為「中華民國」;並舉所誓之四綱,制定「軍法之治,約法之治、憲法之治」三道程序。孫中山在辛亥革命前共領導了 10次武裝起義。1907年,日本政府受清廷壓力,以 15,000元請孫中山離開日本。孫中山收款後於 3月離開日本。由於此事未經同盟會內部商議,於是引起會內分裂。孫中山先抵越南河內,繼續策劃革命起義,5月命余丑舉行潮州黃岡起義,歷 6日而敗,是第三次起義。6月孫中山命鄧子瑜起義於惠州七女湖,歷 10餘日而敗,是第四次起義。7月 6日徐錫麟起義於安慶,失敗殉難。同年 7月,孫中山赴廣西主持鎮南關起義,再告失敗。12月,孫中山被越南法國殖民當局驅逐出境,南下南洋之後,在胡漢民、汪精衛等支持下,在新加坡另成立同盟會總部,後搬遷到檳城。1908年 3月 27日黃興由安南率革命軍進攻欽州,是第七次起義。4月,黃明堂起義於雲南河口,是第八次起義。1910年 2月倪映典發動新軍起義於廣州,是第九次起義。1909年至 1911年期間,孫中山大部分時間在旅途之上,曾環繞地球多次,在各國華僑、留學生中籌劃革命經費及外國政府支持,然而所得極為有限。另一方面,同盟會及其週邊組織快速擴張規模,並於 1910年一月成立同盟會美洲地區總會,期望能吸收更多海外華僑參與革命。此外又先後發動包括 1911年4月 27日(農曆三月二十九日)黃興領導的黃花崗起義在內的多次起義,直至1911年 10月 10日(農曆八月十九日)的武昌起義成功擊退,掌控武漢,成立湖北軍政府,各省的革命黨咸起響應,終推翻清朝。據統計,自 1894年到 1911年之間發動的革命起義事件計有 29次之多。1911年的武昌起義是共進會與湖北

9

新軍革命團體文學社共同策劃的,甚至只是一次偶然的擦槍走火事件。當時孫中山在美國科羅拉多州「典華」(今翻譯為丹佛)的朋友的餐廳打工度日,對革命事並不知情,所以孫中山說:「武昌之功,乃成於意外」。

創立民國

受到清朝政府全力追緝的影響,自 1907年起孫中山便長期居留歐美各國。武昌起義時,孫中山人在美國丹佛而不在中國。初聞革命成功時,孫中山還有些訝異但隨即在海外華人與美國的同情者間籌集資金。11月 2日孫中山從紐約出發,前往倫敦、巴黎遊說西方政府與銀行團終止貸款給滿清政府與支持中國革命。11月 24日從法國馬賽啟程,乘「狄凡哈」號郵輪,經停檳城、新加坡,香港,於 12月 25日抵達上海,並於 29日被推選為中華民國臨時大總統,於 1912年 1月 1日(辛亥十一月十三日)在南京宣誓就任,並循革命軍與袁世凱的秘密協議,特申「顛覆滿洲專制政府,鞏固中華民國,圖謀民生幸福……至專制政府既倒,民國卓立於世界,即當解臨時大總統之職」。月底組成臨時參議院。孫中山上海故居當時孫中山領導的臨時政府實力有限;雖然大部分的省份已脫離清政府的控制,可主要的軍事憑藉卻是各地的團練與新軍,或是混入部分華僑以及洪門與旗下哥老會的成員,無論在裝備與士兵素質上,皆無法與清朝主力北洋軍抗衡。此外由於孫並未實際投入革命戰事,故各省的革命勢力紛紛推出自己的領導,使革命勢力呈現多頭馬車的情形。革命軍被北洋軍接連擊敗後,孫中山決定與北洋軍的統帥袁世凱和談,希望通過給予袁臨時大總統的職位,讓袁成為清朝垮臺的最後關鍵。最後孫與袁達成協議:孫中山的臨時大總統由袁接任,袁則以實際行動迫使清朝皇帝退位。1912年 2月 12日,清帝溥儀發佈《退位詔書》,中華民國的成立取代中國過去的帝國體制,孫中山即於 13日向參議院請辭並舉薦袁世凱以自代。茲後苦心孤詣協助袁氏依民主程序選任、就職、組職內閣,尤特重其向國民宣誓一事,引導袁氏步入民主程階。4月 1日親自去參議院宣布正式解除臨時大總統一職。

10

1912年 8月 24日,孫中山應袁世凱之邀到北京會見,向袁表示,退出政界,建設中國鐵道。8月,經宋教仁從中斡旋,同盟會與統一共和黨、國民共進會、國民公黨合併,改組為國民黨。25日,孫中山在北京舉行的國民黨成立大會中被選為理事長,但孫中山以「決不願居政界,惟願作自由國民」,即委宋教仁為代理理事長。孫中山自己出任中國鐵路總公司總理,設總部於上海。他曾打算出賣鐵路經營權換取外國借款以完成其鐵路建設計劃。

討袁護法

1913年 3月,宋教仁被暗殺,多項證據指向袁世凱認為他是元兇。孫中山力主南方各省起兵反袁,稱為二次革命。由於實力不足,二次革命旋即失敗。孫中山1913年 8月 2日由上海乘德國船舶潛逃至福州,之後轉往台灣的基隆,隨即再乘日本船舶信濃丸赴日本尋求援助。袁世凱對孫的中國鐵路總公司查賬,發現修建鐵路的視察公帑開支巨大,與未有建成任何鐵路不成比例,於是以貪污罪名通緝孫中山。在日本政府的默許下,孫中山經門司、神戶,最後從橫濱進入東京[註 6]。1914年,孫中山在日本建立中華革命黨,並兩次發表討袁宣言[31]。中華革命黨要求黨員向孫中山個人絕對效忠,要按手模宣誓;並且將黨員按入黨時間分成等級,享有不同待遇。部分同時流亡日本的國民黨員對此反對,原同盟會中重要人物如黃興、李烈鈞、柏文蔚、譚人鳳、陳炯明等俱未有加入。1915年 10月 25日孫中山與宋慶齡在日本結婚。1915年 12月 12日,袁世凱在北京稱帝。1916年 5月 1日,孫中山回到中國,住於上海租界區。5月 9日,孫中山發表《討袁宣言》,號召推翻袁世凱。1917年 7月張勛復辟,孫中山號召護法,時任廣東省長朱慶瀾邀孫赴粵,並派程璧光之獨立海軍載孫中山、唐紹儀、汪兆銘、伍廷芳等人和部分國會會員南下廣州。抵達廣州之時,段祺瑞「保護共和」已經成功驅逐張勳,但是拒絕恢復被

11

張勳廢止的 1913年選出之國會。孫中山號召國會議員南下,召開國會非常會議,展開護法運動(亦稱三次革命),組織護法政府並就職爲大元帥,誓師北伐[31]。但廣州護法政府逐漸由舊桂、滇系軍人控制,孫中山實力有限,甚至出現「政令不出士敏土廠(大元帥府)」的情況。孫中山曾嘗試發動兵變而未果。1918年桂、滇各系控制國會改組護法政府,以七總裁取代大元帥,孫中山被架空,被迫去職。1919年 10月,改中華革命黨為中國國民黨。1920年 8月,陳炯明成功擊退盤踞廣州一帶的桂、滇系,請孫中山重回廣州,11月 28日孫中山從上海回到廣州 。1921年 4月 2日,廣州非常國會取消軍政府,改總裁制為總統制,4月 7日選孫中山為大總統(習慣上稱為非常大總統),孫中山宣誓就職,開始第二次護法運動,又稱作三次革命。1922年 5月,直奉戰爭直系獲勝,恢復約法和國會。在粵國會議員紛紛北上。陳炯明主張停戰,實行聯省自治,而孫主張繼續軍事北伐,最終產生激烈衝突,於 1922年 6月爆發炮擊總統府事件,孫中山離粵退居上海。

12

13

逝世

孫中山 1925年 1月 1日抵北京後即開始病發,住進協和醫院治療,1月 20日以後,病勢嚴重,不能進飲食,經西醫診斷為肝癌末期,全肝已堅硬如木,癌細胞四處蔓延,無法割治。2月 18日出院,自協和醫院移居鐵獅子胡同行轅,改以中醫治療,先後經由著名中醫陸仲安、唐堯欽、周樹芬三人共同診視,情況有所好轉。2月 26日,停止服用中藥,繼續用西醫治療。此期間湯爾和與汪精衛對中西醫治療爆發爭論,湯爾和在《晨報》上發表〈關於孫中山病狀的疑問〉,對中醫治療加以指責。3月 11日,孫中山在汪兆銘執筆的《政治遺囑》和《家事遺囑》上簽字。12日上午,孫中山病逝,享壽 60歲。有關孫中山的確實死因,外界普遍認為是肝癌,而近年根據協和醫院存檔的病理檢查報告則認為孫中山原發膽囊癌,癌細胞轉移到肝部並救治無效。孫中山彌留之際提到國事的遺言是「和平……奮鬥……救中國!」 。4月 2日,孫中山安厝於北京西山碧雲寺內石塔中。北伐成功後,孫中山靈柩於 1929年 6月 1日永久遷葬於南京紫金山中山陵。

14

名字與尊稱

1.名號:孫中山除了本名與下表所使用的名字外,亦用過大量的中文、英文、日文化名與筆名 ,多是為了擺脫通緝或隱蔽身份而取的,部分則在於宣揚革命或是表達人生期望。1912年以後,孫氏不再面臨滿清的追捕,其本人之所有公私檔案均以本名「孫文」署名,他本人從來不以「孫中山」自稱。在歐美,孫氏以其號「逸仙」或全稱「孫逸仙」(即廣州話拼音「Sun Yat-sen」)而聞名於世。性質 名字 釋義譜名 德明 族譜上的名字。幼名 帝象 「帝」字,乃親人為其請求「北帝」神,護佑之意。此外,孫文曾自稱為洪秀全第二,並認為洪氏為「反清英雄第一人」。有人認為這是由於孫氏接受西式教育,不受傳統忠君觀念束縛,才敢於如此自稱;中華民國歷史教科書亦採用此說。孫中山後又曾批洪秀全不知民權、民主。在粵語中,「大砲」一詞亦有「吹牛皮」的意思,常被用來隱喻「不切實際之人」。辛亥革命之前,當時的政治對手為了揶揄孫文,便給他起了一個「孫大砲」的外號,以暗諷孫文某些言辭的誇大不實。另外,孫文在香港西醫書院中讀書時,常當眾倡言反清,聞者多膽怯走避,惟陳少白、尢列、楊鶴齡附和之,乃得四大寇之諢名。清政府公文中,皆在其名字「文」上作文章,加上三點水部首,貶稱其為「孫汶」「汶汶」一詞,出自《史記·屈原列傳》:「安能以身之察察,受物之汶汶者乎?」註解此文的人,或說「汶汶,猶昏暗不明也」,或說「蒙垢塵也」,或說「玷污也」

15

2.尊稱

孫中山於 1925年 3月 12日病逝後,當時於北京中央公園社稷壇舉行公祭時,豫軍總司令樊鍾秀特致送巨型素花橫額(闊丈餘,高四、五尺),當中大書「國父」二字,他的唁電輓幛,均稱「國父」,這是孫中山在公開場合被尊稱為「國父」之始。抗日戰爭中期的 1940年 3月 21日,中國國民黨中央常務委員會第 143次會議決議:尊稱本黨總理為國父,以表尊崇。根據中常會的決議,國民政府以孫中山先生倡導國民革命,手創中華民國,更新政體,永奠邦基,謀世界之大同,求國際之平等,光被四表,功高萬世,於同年 4月 1日明令全國自是日起,尊稱總理孫中山為中華民國國父。同年 5月 29日,國民政府又發布明令,規定在政府公家機關、民眾團體應一律改稱國父,在國民黨黨內稱國父或總理均可,民間已印就之圖書文字,不必強令改易。自此之後,孫中山即在中國歷史上確立了其「國父」的地位。金陵汪精衛建立的親日政權也尊崇孫中山,並作出了一系列規定。1941年 5月29日,在汪政府的中央政治委員會第 49次會議通過的,由陳公博提出的「手創中華民國之中國國民黨總理孫中山先生應尊稱為中華民國國父」的議案,即屬一例,同時規定有關「公牘、教科書籍、報紙、刊物及一切文字稱述總理或孫先生時均應改稱國父」。中華人民共和國時期,則未以官方名義規定中華人民共和國或中國的國父為孫中山或其他任何人。中華人民共和國政府或中國共產黨在正式的場合或文書上提及孫中山時,通常使用的稱號是「革命的先行者」,從未稱孫中山為國父。不過中國共產黨無論在建政前或後,都尊稱孫氏是「中共的老師」和「革命的旗幟」,民間則有人沿襲民國時代稱孫中山先生為「國父」的這一做法。另外孫中山先生之夫人宋慶齡女士,因為在中華人民共和國時期享有較中華民國時期更崇高的地位,有時也被人進而尊稱為「國母」。中共「20024」號文件 2002年 11月修訂的《關於正確使用涉台宣傳用語的意見》中,規定「對台北「國立國父紀念館」不直接稱謂,可稱台北中山紀念館。」

16

(參考資料)

17