RAPP 2007.pdf · 3 COFI RAPPORTS ANNUELS 2007 SOMMAIRE Organes de la Société ...

Sommaire de 21 rapports nationaux

Transcript of Sommaire de 21 rapports nationaux

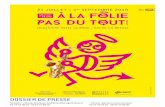

FORMATION SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ETPROFESSIONNELLE

DES JEUNES FILLES EN AFRIQUE

Expériences scientifiques

ParJulie Ladel et Jérôme Thibault

Section de l’enseignement des sciences et de la technologieSection de l’enseignement technique et professionnel

Document de travail 1999SOMMAIRE

Préface

Conseils de réalisationPrésentation des activités.Organisation des séquences au sein d'une thématiqueObjectif des activités proposéesRecommandations pour le développement d'autres activités.Préparation des activités par l'éducateurAdaptation préalable du matérielAdaptation et conditionnement préalables des produits

Activités d'éducation scientifiqueL'eau ne suffit pas pour laverL1. l'eau mouille-t-elle ?L2. l'eau déborde-t-elle?L3. l'eau se mélange-t-elle ?L4. l'intérêt des détergentsL5. le lavage du lingeFabriquer des cosmétiquesC1. la fabrication d'un fardC2. la fabrication d'un rouge à lèvresC3. la fabrication d'un dentifriceC4. la fabrication d'un savon

Observer avec un film de savonS1. la fabrication d'un liquide à bullesS2. un film de savonS3. l'élasticité du film de savonS4. les surfaces minimales en film de savonS5. l'auto-cicatrisation du film de savonS6. les irisations du film et des bulles de savonUtiliser l'énergie solaireE1. l'énergie solaireE2. la fabrication d'un four solaireE3. la fabrication d'un chauffe-eau solaireE4. le dessalement de l'eau de merFabriquer ou recycler des matériauxM1. la fabrication de boutons à partir du laitM2. la fabrication d'une broche en résineM3. la fabrication d'un film plastiqueM4. la fabrication d'une mousse de polyuréthaneM5. le recyclage du papier

Littérature33PREFACE

L'actuelle Stratégie à moyen terme de l'UNESCO (1996-2001) désignait lesfemmes et l'Afrique comme groupes cibles prioritaires. Dans ce contexte, unProjet spécial de six ans sur la formation scientifique, technique etprofessionnelle des jeunes filles en Afrique a été lancé en 1996 en vue de réduireles disparités entre les sexes dans ce domaine. Il s'agit d'un projet conjoint de laSection de l'enseignement des sciences et de la technologie et de la Section del'enseignement technique et professionnel réalisé en étroite coopération avec lesbureaux hors Siège de la région et avec des organisations internationales,régionales et nationales gouvernementales et non-gouvernementales.

Les objectifs globaux de ce projet sont les suivants :1. assurer aux jeunes filles un meilleur accès à l'enseignement scientifique,

technique et professionnel ;2. supprimer les obstacles que rencontrent les jeunes filles dans

l'enseignement secondaire, notamment en améliorant la qualité et enrenforçant l'efficacité de l'enseignement scientifique, technique etprofessionnel ;

3. influer sur les mentalités et les préjugés des enseignants qui empêchent lesjeunes filles de tirer parti des possibilités actuellement offertes dans lesdomaines de la science et de la technologie ;

4. promouvoir une image positive de la femme scientifique ou technicienne ;5. sensibiliser les responsables des politiques, les parents, les employeurs et le

grand public aux possibles effets positifs d'une pleine participation desfemmes aux activités scientifiques et technologiques pour les générations

- 10 -

actuelles et futures.

Ce document traite plus particulièrement de l’enseignement des sciences et de latechnologie, et propose des exemples d’expériences scientifiques préparés etsélectionnés pour motiver les filles à s’intéresser aux sciences et, à long terme,d’opter pour l’enseignement des sciences et les carrières scientifiques.

La place faite aux sciences et à la technologie dans notre société nécessite uneculture scientifique et technologique pour tous. Les activités d'éducationscientifique et technologique doivent donc être l'occasion pour tous : enfants,jeunes et adultes, filles et garçons, de découvrir ou revoir des notions de basepermettant de mieux appréhender le monde. Cependant, le contenu ainsi queles exemples et les illustrations des programmes et matériel pédagogique dansles domaines des sciences sont souvent élaborés selon les expériences et lesintérêts des garçons en ignorant ceux des filles.

Les concepts et les principes de l’enseignement scientifique et technologiquesont universels. Cependant, la manière de les présenter et de les illustrerdoivent se faire dans un contexte qui prenne en compte le genre. Cecifaciliterait la compréhension aussi bien des filles que des garçons et permettraitl’enseignement «du connu à l’inconnu» pour tous.

Malgré le fait que les sciences sont présentes dans la maison, et particulièrementdans la cuisine, ceci n’est presque jamais pris en compte dans l’enseignementdes sciences en ce qui concerne la chaleur et la température, la solubilité et lessolutions, la conservation de la nourriture et la gestion des ordures, etc. De lamême façon, la technologie de base peut être apprise en se basant sur lesoccupations et expériences aussi bien des filles que des garçons. Par exemple,on peut apprendre le concept de technologie appropriée en utilisant desexemples d’appareils qui font gagner du temps et de l’énérgie, tels que lesfours qui consomment moins d’énergie, des pompes à l’eau et des chauffe-eaux, etc., exemples qui sont d'une utilité directe, et donc d’un intérêtparticulière pour les filles.

Ce document propose quelques activités expérimentales à faible coût sur dessujets actuels et liés à la vie quotidienne. Les éducateurs peuvent les adapter àleur contexte local et développer eux-mêmes d'autres activités basées sur leurpropre expérience. Des conseils de réalisation et de développement setrouvent dans le chapitre suivant.

La plupart de ces activités ont été élaborées à partir des travaux et desexpériences menés par l'Association Graine de Chimiste (Université Pierre etMarie Curie de Paris) en milieux formels et non formels en France, en Belgiqueet au Portugal permettant à plus de 50 000 personnes, enfants dès l’âge de 5

- 11 -

ans, adolescents et adultes, d'acquérir des gestes et des connaissancescientifique.

A moyen terme, l'objectif est l'enrichissement de ce document afin de conduireà la publication d'un manuel d'activités plus complet. Envoyez-nous lesexpériences que vous souhaiteriez ajouter à ce manuel:

Section de l'enseignement scientifique et technique (ED/SVE/STE)UNESCO7, place Fontenoy75352 Paris 07 SPFrance

- 12 -

CONSEILS DE REALISATION

Présentation des activités

Les activités, proposées sous forme de fiches à reproduire, peuvent êtreréalisées telles qu'indiquées dans les cadres formels et non formels avec unpublic âgé de 10 à 16 ans. Pour un public plus jeune, dès 5 ans, une adaptationde la plupart des fiches est possible. Le choix des thèmes favorise l'implicationdes jeunes filles.

Toutes les fiches, présentées selon la même structure, comportent :

• le titre de l'activité, sa durée, sa réalisation individuelle ou en groupe

• le protocole expérimental détaillé pour réaliser l'activité (liste des produitset du matériel nécessaires, éventuellement précautions à prendre, modeopératoire à suivre scrupuleusement)

• la synthèse des observations

• quelques remarques qui définissent les notions importantes ou élargissentle cadre de l'activité

Les activités sont divisées en cinq parties qui peuvent être traitées séparémentet adaptées au niveau des participants et aux conditions matérielles :

• 5 activités (de L1 à L5) pour "laver avec de l'eau",

• 3 activités (de C1 à C4) pour "fabriquer des cosmétiques",

• 6 activités (de S1 à S6) pour "observer un film de savon",

• 3 activités (de E1 à E3) pour "utiliser l'énergie solaire",

• 3 activités (de M1 à M5) pour "fabriquer ou recycler des matériaux".

Certaines activités sont plus adaptées à une réalisation unique pour la classe etd'autres à une réalisation individuelle. Pour chaque activité, les mentions"durée" et "individuelle" ou "en groupe" permettent à l'éducateur d'organiser sesséances.

Organisation des séquences au sein d'une thématique

La séquence proposée pour chacune des cinq parties correspond à uneprogression dans les notions scientifiques transdisciplinaires abordées ou àune approche partant de la vie courante pour expliquer des phénomènes pluscomplexes. Dans un souci pédagogique, elle peut cependant être réorganiséeselon l'objectif de l'éducateur.

- 13 -

Objectifs des activités proposées

Chaque participant réalise individuellement l'activité sous la responsabilité del'éducateur qui organise les échanges de résultats, les apports théoriques oupratiques et les discussions.

La mise en scène des activités effectuées dans l'hygiène et la sécurité, ainsique la présentation des fiches d'activité instaurent un climat de rigueur et deconfiance indispensable à toute expérimentation scientifique.

L'éducateur peut favoriser les initiatives du développement d'activités par lesparticipants et inciter à la rédaction d'un protocole expérimental sur un thèmeconcernant les participants avant réalisation et discussion de l'expérience(sécurité, difficultés opératoires, difficultés théoriques…).

Selon les objectifs pédagogiques, l'évaluation des activités peut considérer lesacquis gestuels, conceptuels ou méthodologiques.

Recommandations pour le développement d'autres activités

Une éducation scientifique et technique complète ne peut consister en la seuletransmission d'informations ou de solutions existantes. Elle doit donc se donnerpour mission la transmission de valeurs, de savoir et de savoir-faire, mais aussid'un esprit critique, tous mobilisables dans la vie courante.

Les activités les plus pertinentes concernent donc l'environnement affectif desparticipants. Elles leur permettent d'appréhender le monde différemment. Lesconcepts et les principes, les méthodes expérimentales et la maîtrisetechnologique ne sont que des outils qui contribuent à la compréhension dephénomènes naturels, de procédés généraux et d'actualité ou de pratiquescourantes.

Comme exemples de thèmes d'activités, on peut citer parmi d'autres, laperception de l'univers et des lois naturelles, de l'environnement dans saglobalité, le fonctionnement des êtres vivants et leur appartenance à desécosystèmes, la santé, la découverte de l'infiniment petit, les mécanismesimpliqués dans la cuisine, le lavage, le bricolage, la génétique, la bionique, lamécanique, les énergies renouvelables, la connaissance des matériaux, lesnouvelles technologies.

Préparation des activités par l'éducateur

Il est conseillé de réaliser les activités expérimentales avant de les proposerpour pouvoir anticiper les difficultés matérielles, trouver des solutions aux

- 14 -

problèmes rencontrés et préparer l'organisation et le prolongement de laséance.

Pour indication, la préparation comporte les étapes suivantes:

• l'adaptation matérielle de l'activité par l'éducateur (fourniture de matérielet de produits selon les conditions locales); si possible, chaque participantréalise individuellement l'activité, il faut donc prévoir du matériel et desproduits pour tous

• la réalisation de l'activité par l'éducateur

• la recherche d'information par l'éducateur pour anticiper les questions oules difficultés à expliquer aux participants

• la préparation du discours et de l'organisation de l'activité(aménagement de périodes expérimentales, de discussion et de réflexion)

• la préparation de prolongements de l'activité (préparation d'uneexposition ou d'une enquête, visite de sites industriels, rédaction d'unarticle, rencontre avec des professionnels, etc.)

Pour des raisons d'hygiène, de sécurité et de pédagogie, il est recommandéque chaque participant :

• dispose de son matériel et de ses produits

• porte un vêtement en coton propre et réservé à la manipulation

• se lave les mains avant et après la manipulation

• aie les cheveux longs attachés par un élastique

• porte des gants et des lunettes pour l'activité M2 qui comporte desproduits à manipuler avec précaution.

Le respect de ces quelques précautions garantira le bon déroulement desactivités expérimentales.

Adaptation préalable du matériel

Le matériel de manipulation est constitué, dans la mesure du possible, d'objetsde la vie courante offrant le minimum de risque et adaptés (objets en bois ou enplastique au lieu de verre). Le matériel indiqué dans les protocolesexpérimentaux des fiches d'activité sous les termes généraux suivants, peutêtre, selon les conditions matérielles et les activités :

• un bac, une coupelle, un cristallisoir, une plaque : un cristallisoir, uneboîte de Pétri, une assiette résistant à la chaleur (en verre Pyrex)

• un bâton : un cure-dents, une baguette à brochette• une boîte : en plastique, en carton

- 15 -

• un bouchon : de liège, de bouteille d'eau• un entonnoir : un entonnoir en plastique, une boîte avec des petits trous

plus petits que le filtre, le col d'une bouteille d'eau• une éprouvette : une éprouvette en plastique, un flacon de volume connu

(une petite bouteille d'eau, un tube ou tout autre récipient que l'on étalonneauparavant)

• une feuille de plastique : du film alimentaire étirable, un sac plastique, dupapier sulfurisé

• un fil à linge, des pinces à linge• un filtre : un filtre en papier de taille correspondant à l'entonnoir, un rond

démaquillant en coton hydrophile, un morceau de coton hydrophile• un flacon : un flacon compte-gouttes (compte-gouttes en pharmacie et un

flacon ou un pot de yaourt), un pot en verre (à défaut) avec une pipettenon graduée ou une paille (dont on se sert seulement avec le doigt sansaspirer par la bouche)

• une grille : un système constitué de grillage, une grille de four• une mesure : une mesure de lait en poudre, etc., une cuillère, un pot (que

l'on étalonne auparavant avec le solide à prélever)• un miroir : un miroir de poche, surface réfléchissant la lumière• des mouchoirs en papier : des chiffons en coton• une pissette : une pissette en plastique, une bouteille d'eau• une planche en bois, des tasseaux en bois• un pot : un gobelet en plastique translucide, un pot de yaourt ou de petit

suisse bien nettoyé, plutôt translucide, une bouteille d'eau coupée, un poten verre (à défaut), un emballage de pellicule photographique

• un réchaud : un réchaud, une plaque chauffante• un réflecteur de phare de voiture• un rouleau : un rouleau à pâtisserie, une bouteille• une spatule : un abaisse-langue vendu en pharmacie, une queue de

cuillère, un bâton d'esquimau nettoyé• un thermomètre à alcool : un thermomètre à mercure (à défaut car le

mercure est toxique)• un tissu fin : morceau de drap en coton ou de mousseline• un trapèze : un système fabriqué avec des tiges métalliques soudées et

du fil de couture• un tuyau en plastique• un tube de verre• des vieux papiers• des vis, des rondelles• une vitre

- 16 -

Adaptation et conditionnement préalables des produits

Tous les produits sont conditionnés dans des flacons fermés et étiquetés avecle nom du produit. Par hygiène et/ou sécurité, ne jamais toucher, sentir ougoûter un produit (sauf dans des cas précis comme l'étude du goût des eaux deboisson). La plupart des produits nécessaires pour les activités sont desproduits courants. Les solides sont stockés dans des flacons bouchés étiquetéset les liquides dans des bouteilles ou des flacons compte-gouttes étiquetés.

Les produits suivants peuvent être trouvés dans les magasins alimentaires :• eau (eau du robinet) stockée dans une pissette• eau déminéralisée (eau pour batterie) stockée dans une pissette• sel, poivre, colorant stockés dans des pots• huile, arôme, parfum, lait, jus de citron, vinaigre stockés dans un flacon• glace stockés dans un bac

Les produits suivants peuvent être trouvés dans les magasins de bricolage:• détergent liquide (savon liquide) stocké dans un flaconpeinture noirecolleMDI : diisocyanate de 4-4' diphénylméthane stocké dans son emballagemélange de polyol et d'agent d'expansion stocké dans son emballage

Les produits suivants peuvent être trouvés en pharmacie ou chez lesfournisseurs de laboratoire:

Liquides stockés dans un flacon: myristate d'isopropyle, glycérine, éthanol,fluorure de sodium (solution à 40g.l-1), hydroxyde de sodium (10 cm3 desolution 3 mol.l-1) chlorure de sodium (pour le savon : solution saturée de seldans l'eau déminéralisée), formaldéhyde, acide chlorhydrique concentré.Solides stockés dans des pots: cire d'abeille, lanoline, talc, conservateur(parahydroxybenzoate de propyle, facultatif), cellulose, gel de silice, dodécylesulfate de sodium, urée, alcool polyvinylique (PVA).

- 17 -

Laver avec de l'eau

L1. L'eau mouille-t-elle ? (durée : environ 15 minutes - individuelle)produits• eau• détergent liquidematériel• 1 feuille de

plastiqueou 1 morceau detissu sec

mode opératoire

1 - déposer 2 gouttes d'eau distantes sur lesupport choisi

2 - observer la forme des gouttes d'eau3 - ajouter 5 gouttes d'eau pour former une grosse

goutte d'eau4 - ajouter 4 gouttes d'eau et 1 goutte de détergent

liquide5 - observer

observations• Dessine ce que tu obtiens en fin d'expérience.

eau eau et détergent

• Essaie de mouiller ta main avec quelques gouttes d'eau. Qu'observes-tu?……………………………………………………..…………………………………………………………………………….

remarques

• Raye ce qui est faux :Le pouvoir mouillant d'un liquide est sa capacité à mouiller une surface.L'eau a un bon/mauvais pouvoir mouillant.Un détergent augmente/abaisse le pouvoir mouillant de l'eau.

• Qu'est-ce qu'un produit détergent?…………………………………….………….……..…………………………

• Quels détergents connais-tu?………………………………………………….…………..…………………………

- 18 -

• Quels détergents utilises-tu à la maison?……………………………………………………..…………………

• Dans quel but utilises-tu des détergents?…………………………………………………………………….……

- 19 -

L'eau ne suffit pas pour laver

L2. L'eau déborde-t-elle ? (durée : environ 15 minutes – individuelle)produits• eau• détergent liquidematériel• 2 pots• 2 coupelles

mode opératoire

1 - remplir à ras bord 2 pots d'eau placés au-dessus d'une coupelle

2 - ajouter dans chaque pot 40 gouttes d'eausupplémentaires pour former un ménisque

3 - ajouter 1 goutte d'eau supplémentaire dans lepot n°1

4 - ajouter 1 goutte de détergent liquide dans lepot n°2

5 - observer

observations• Dessine ce que tu obtiens en fin d'expérience.

eau eau et détergent• Que se passe-t-il dans le verre d'eau

?……………………………………………………..………………….….…

………………………………………………..…..………………………………………………..………………….…• Que se passe-t-il dans le verre d'eau auquel on ajoute du détergent ?

…………………………………….…………………………………………………..…..…………………………………

…………………..…………………

remarques

• L'eau semble retenue par une "peau" tendue qui l'empêche de déborder duverre. Elle est soumise à une tension superficielle, c'est-à-dire à uneforce qui a tendance à tirer sa surface vers l'intérieur : finalement, l'eaupréfère être entourée d'eau plutôt qu'être au contact de l'air.

Pot n°1 Pot n°2

- 20 -

• Raye ce qui est faux : Un détergent augmente/abaisse la tensionsuperficielle de l'eau puisqu'il a augmenté/abaissé la surface de l'eau etdonc son élasticité.

• L'eau est le liquide qui possède la plus grande tension superficielle, àl'exception des métaux liquides tels que le mercure.

• On qualifie un détergent de tensio-actif puisqu'il modifie la tensionsuperficielle d'un liquide.

• Les produits tensio-actifs tels que les détergents schématisés par laforme ont une partie qui se lie à l'eau (ou hydrophile ) et uneautre qui fuit l'eau (ou hydrophobe ). Ils permettent ainsi d'associerun produit hydrophobe à de l'eau. Dessine avec ces références commentse place le détergent à la surface de l'eau et au contact de l'air.

air

eau et détergent

Pot n°2

- 21 -

L'eau ne suffit pas pour laver

L3. l'eau se mélange-t-elle ? (durée : environ 45 minutes - individuelle)produits• eau• huile• colorant• sel• poivre (ou talc)

matériel• 4 pots• 4 spatules• 2 éprouvettes de

10 cm3

• 1 éprouvette de 50cm3

• 2 mesures (équivalente à3g de chacun des solides)

mode opératoire

1 - prélever 10 cm3 d'huile avec l'éprouvette de 10cm3

2 - verser l'huile dans un pot propre3 - prélever 50 cm3 d'eau avec l'éprouvette de 50

cm3

4 - verser l'eau dans le pot5 - mélanger à l'aide de la spatule et observer6 - recommencer cette expérience avec 10 cm3 de

colorant et du matériel propre7 - ajouter 1 mesure rase de sel dans un pot

propre8 - prélever 50 cm3 d'eau avec l'éprouvette de 50

cm3

9 - verser l'eau dans le pot10 - mélanger à l'aide de la spatule et observer11 - recommencer cette expérience avec 1 mesure

rase de poivre et du matériel propreobservations• Quand on ne peut distinguer les produits qui constituent un mélange, le

mélange est homogène.• Quand on peut distinguer les produits qui constituent un mélange, le

mélange est hétérogène.• Deux liquides qui forment un mélange homogène sont miscibles.• Deux liquides qui forment un mélange hétérogène sont non miscibles.

• Un solide qui forme un mélange homogène avec un liquide est solubledans ce liquide.

• Un solide qui forme un mélange hétérogène avec un liquide est insoluble dans ce liquide

• Dessine ce que tu observes dans chacun des pots après mélange et rayece qui est faux :

Mélange: eau et huile eau et colorant eau et sel eau et poivre

ce mélange est homogène homogène homogènehomogènehétérogène hétérogène hétérogène hétérogène

Pot n°1 Pot n°2 Pot n°3 Pot n°4

- 22 -

l'huile est : le colorant est : le sel est : le poivre est :miscible à l'eau miscible à l'eau miscible à l'eau miscible à l'eaunon miscible à l'eau non miscible à l'eaunon miscible à l'eausoluble dans l'eau soluble dans l'eau soluble dans

l'eau soluble dans l'eauinsoluble dans l'eau insoluble dans l'eauinsoluble dans l'eau

remarques

• L'eau (naturelle, déminéralisée, distillée) n'est pas un corps pur : au contact de l’atmosphère,l’eau dissout les gaz présents dans l'air (diazote, dioxygène, dioxyde de carbone,…). Pardissolution des roches, elle peut aussi se charger de substances minérales diverses (carbonatede calcium (calcaire), sulfate de calcium (gypse)). On ne peut donc pas parler d'eau pure.

• La pollution de l'eau résulte de l'introduction de substances qui étaient soit absentes (produitsde synthèse), soit présentes en moindre quantité (nitrates, phosphates, …) dans les eauxnaturelles.

- 23 -

L'eau ne suffit pas pour laver

L4. l'intérêt des détergents (durée : environ 30 minutes - individuelle)produits• eau• détergent liquide• huile• poivre (ou talc)matériel• 4 pots• 1 éprouvette de 10

cm3

• 1 éprouvette de 20cm3

• 5 spatules• 2 flacons compte-

gouttes

mode opératoiredispersion de liquides non miscibles dans l'eau1 - mesurer 20 cm3 d'eau mesurés avec

l'éprouvette2 - transvaser dans le pot n°13 - mesurer 10 cm3 d'huile avec une éprouvette

propre4 - transvaser dans le pot n°1 et observer5 - préparer comme ci-dessus un autre mélange

dans le pot n°26 - ajouter 20 gouttes d'eau dans le pot n°17 - mélanger le contenu du pot n°1 avec une

spatule et observer8 - ajouter 20 gouttes de détergent liquide dans le

pot n°29 - mélanger le contenu du pot n°2 avec une

spatule et observerdispersion de solides insolubles dans l'eau6 - remplir les pots n°3 et 4 d'eau7 - ajouter 1 pointe de spatule de poivre dans

chacun des pots8 - observer10 - ajouter 1 goutte d'eau dans le pot n°311 - mélanger le contenu du pot n°3 avec une

spatule et observer12 - ajouter 1 goutte de détergent liquide dans le

pot n°413 - mélanger le contenu du pot n°4 avec une

spatule et observerobservations• Dessine ce que tu observes dans chacun des pots en fin d'expérience.

eau et huile eau, huile et détergent eau et poivreeau, poivre et détergent

Pot n°1 Pot n°2 Pot n°3 Pot n°4

- 24 -

remarques• Quel est le rôle du détergent dans cette expérience ?

……………………………………………………………………………………..………………..…………………

• La dispersion des produits insolubles ou non miscibles dans l'eau estaugmentée lorsque le linge est battu.

• Indique tes couleurs de référence ( ) et schématise comment tuimagines les produits les uns par rapport aux autres au sein de chaquemélange :

eaudétergenthuilepoivre

eau, huile et détergent eau, poivre et détergent

- 25 -

L'eau ne suffit pas pour laver

L5. le lavage du linge (durée : environ 30 minutes - individuelle)

questionnaire• Le linge peut être sali par plusieurs formes de saleté.

Indique quelques exemples de saleté :……………………………………………………………………………..

• Indique, pour chaque exemple, les propriétés du type de saleté(solide/liquide ; soluble/insoluble dans l'eau ou miscible/non miscible àl'eau ; hydrophile/hydrophobe):- sucre :

…………………………………………………..…………………………………………………….…..

- poussières (voir expérience avec le poivre) :……………….....……………...………………………….…..

- sang :……………………………………….………………...…………………………………..………….…..

- sel :…………………………………………………………...………………………………….………….…..

- huile (ou autres corps gras) :……………………...……………………...……………………………….…..

- colorant :…………………………..……………………...………………………………………………………..

• Lors du lavage, des produits solubles et insolubles dans l'eau, miscibles etnon miscibles à l'eau sont éliminés. Indique le(s) cas où l'utilisation d'undétergent est nécessaire.- un produit soluble dans l'eau est éliminé

avec/sans détergent (exemple : ………………………)- un produit insoluble dans l'eau est éliminé

avec/sans détergent (exemple : ………………………)- un produit miscible à l'eau est éliminé

avec/sans détergent (exemple : ………………………)- un produit non miscible à l'eau est éliminé

avec/sans détergent (exemple : ………………………)

- 26 -

• Le lavage du linge peut se décomposer en cinq étapes (rinçage, mouillage,essorage, lavage proprement dit (usage de détergent), battage). Indique lenom des étapes du lavage du linge dans l'ordre chronologique :- première étape :

…………………………..…………..…………………………………...……………………..

- deuxième étape :…………………………..…………..……………………………………….………………...

- troisième étape :…………………………..…………...……………………………………..…………………..

- quatrième étape :…………………………..…………...…………………………………..…………………….

- cinquième étape :…………………………..…………...……………………….…………..…………….……..

remarques

• Le sang est un liquide rouge composé de plasma et de corps ensuspension dans le plasma (les globules rouges, les globules blancs, lesplaquettes). Le plasma véhicule de nombreuses substances dissoutesdont des sels minéraux, des protéines (comme l'albumine), des lipides (ou"corps gras"), des sucres et des déchets du fonctionnement desorganismes vivants.

• Les substances comme le sang qui contiennent des protéines,substances organiques présentes dans tous les êtres vivants, sont trèslourdes et difficilement entraînées par un détergent. Les lessivesmodernes contiennent des enzymes, substances biologiques de la classedes protéines, qui ont la propriété de décomposer rapidement certainesprotéines en fragments plus petits. Ces fragments de protéines sontensuite plus faciles à éliminer à l'aide d'un détergent.

- 27 -

Fabriquer des cosmétiques

C1. la fabrication d'un fard (durée : environ 1 heure - individuelle)produits• cire d'abeilles• lanoline• talc• conservateur

(facultatif)• colorant (facultatif)matériel• 1 bac pour bain-

marie• 1 réchaud• 2 spatules• 1 pot• 1 cuillère à soupe

(lanoline)• 1 pot bouché• 1 étiquette

mode opératoire

1 - préparer un bain-marie en mettant un peud'eau à chauffer dans un bac résistant posé surle réchaud

2 - mettre le réchaud en route3 - mettre 12 grains de cire d'abeilles avec une

spatule dans le pot4 - araser 1 cuillère à soupe de lanoline avec une

spatule propre5 - placer la cuillère à soupe dans le pot6 - placer le pot dans le bain-marie7 - attendre que le contenu du pot ait totalement

fondu8 - retirer le pot du bain-marie9 - ajouter 1 pointe de spatule de conservateur

(facultatif)10 - ajouter 2 mesures rases de talc arasée avec la

spatule propremélanger

11 - ajouter 40 gouttes de colorant (facultatif)12 - placer à nouveau le pot dans le bain-marie

(environ 1 minute)13 - retirer le pot du bain-marie14 - arrêter le réchaud15 - mélanger le contenu du pot16 - transvaser le contenu du pot dans un flacon17 - boucher et étiqueter ce flacon

remarques

• Les produits cosmétiques sont des substances ou préparations nonmédicamenteuses destinées aux soins du corps, à la toilette, à la beauté.Ils sont mis en contact avec les dents, les muqueuses et des partiessuperficielles du corps humain et servent à nettoyer (détergents), protéger,maintenir en bon état, modifier l'aspect, parfumer.

- 28 -

• Le fard est un mélange homogène de plusieurs produits. Selon lecolorant choisi, on peut fabriquer des fards de couleurs différentes.

• La cire d'abeilles (1 grain=1g) et la lanoline sont les produits gras quiconstituent la base du fard.

• Le talc permet de masquer les imperfections lors de l'étalement du fard surla peau et donne un aspect mat au fard.

• Le colorant détermine la couleur et le conservateur permet d'éviter ledéveloppement de moisissures.

- 29 -

Fabriquer des cosmétiques

C2. la fabrication d'un rouge à lèvres(durée : environ 1 heure - individuelle)produits• huile de ricin• cire d'abeilles (5

grains=5 g)• myristate

d'isopropyle• lanoline• conservateur

(facultatif)• colorant (facultatif)matériel• 1 bac pour bain-

marie• 1 réchaud• 1 éprouvette de 25

cm3

• 2 spatules• 1 pot• 1 éprouvette de 10

cm3

• 1 mesure de 10 gde lanoline

• 1 mesure d'1g decolorant

• 1 pot bouché• 1 étiquette

mode opératoire

1 - préparer un bain-marie en mettant un peud'eau à chauffer dans un bac résistant posé surle réchaud

2 - mettre le réchaud en route3 - mesurer 11 cm3 d'huile de ricin avec

l'éprouvette de 25 cm3

4 - transvaser dans le pot5 - ajouter 5 grains de cire d'abeilles avec une

spatule dans le pot6 - mesurer 2 cm3 de myristate d'isopropyle avec

l'éprouvettede 10 cm3

7 - transvaser dans le pot8 - ajouter 1 mesure de lanoline arasée avec la

deuxième spatule9 - ajouter 1 pointe de spatule de conservateur

(facultatif)10 - placer le pot dans le bain-marie11 - attendre que les cires soient fondues12 - retirer le pot du bain-marie13 - ajouter 1 mesure colorant arasée avec la

spatule propre (facultatif)14 - mélanger délicatement avec la spatule jusqu'à

obtenir unmélange homogène

15 - placer à nouveau le pot dans le bain-marie(environ 1 minute)

16 - arrêter le réchaud17 - retirer le pot du bain-marie18 - mélanger délicatement le contenu du pot19 - transvaser le contenu du pot dans un flacon20 - boucher et étiqueter ce flacon

remarques

- 30 -

• Le rouge à lèvres fabriqué est un mélange homogène de plusieursproduits.

• L'huile de ricin, la cire d'abeilles et la lanoline sont les produits gras quiconstituent la base du rouge à lèvres.

• Le myristate d'isopropyle donne l'aspect brillant au rouge à lèvres, lecolorant détermine la couleur et le conservateur permet d'éviter ledéveloppement de moisissures.

- 31 -

Fabriquer des cosmétiques

C3. la fabrication d'un dentifrice (durée : environ 1 heure - individuelle)produits• glycérine• cellulose• eau déminéralisée• gel de silice• dodécyle sulfate

de sodium• fluorure de sodium• conservateur

(facultatif)• colorant (facultatif)• arôme (facultatif)matériel• 1 éprouvette de 10

cm3

• 1 pot• 1 mesure (0,5 g de

cellulose, dodécylesulfate de sodium)

• 1 mouchoir enpapier

• 2 spatules• 1 éprouvette de 25

cm3

• 1 mesure(3g degel de silice)

• 1 pot bouché• 1 étiquette

mode opératoire

1 - mesurer 10 cm3 de glycérine avec l'éprouvettede 10 cm3

2 - transvaser dans le pot3 - ajouter 1 mesure de cellulose arasée avec une

spatule4 - essuyer la mesure avec le mouchoir5 - mélanger délicatement avec la même spatule

jusqu'à obtenir un liquide translucide6 - laisser cette spatule dans le pot jusqu'à la fin7 - mesurer 20 cm3 d'eau déminéralisée avec

l'éprouvette de 25 cm3

8 - ajouter 1 mesure de gel de silice arasée avecla spatule propre

9 - mélanger délicatement avec la spatuleréservée à cet effet

10 - recommencer les étapes 8 et 9 avec 1 mesurede gel de silice

9 - ajouter 2 mesures de dodécyle sulfate desodium arasées avec la spatule propre

10 - ajouter 5 gouttes de fluorure de sodium11 - ajouter 1 pointe de spatule de conservateur

(facultatif)11 - ajouter 5 gouttes de colorant (facultatif)12 - ajouter 5 gouttes d'arôme (facultatif)13 - mélanger délicatement le contenu du pot14 - transvaser le contenu du pot dans un flacon15 - boucher et étiqueter ce flacon

remarques

• Le dentifrice fabriqué est un mélange homogène de plusieurs produitsaux propriétés différentes. Sans conservateur, il est préférable de stockerle dentifrice à l'abri de la lumière et au frais et de la jeter dèsqu'apparaissent des moisissures.

- 32 -

• La glycérine est un agent humectant c'est-à-dire un produit qui maintientl'humidité d'un mélange en évitant à l'eau de s'évaporer. Elle évite ainsique le dentifrice sèche trop rapidement et ne puisse plus être utilisé.

• La cellulose permet de lier les constituants du mélange.

• Le gel de silice est une poudre légèrement abrasive : elle polit les dentspar frottement.Quel matériau abrasif utilise-t-on pour polir le bois par exemple?……………………………………………

• Le détergent contenu dans ce dentifrice est le dodécyle sulfate de sodium.

• Le fluorure de sodium apporte du fluor qui empêche le développementde bactéries dans la bouche et protège ainsi les dents des caries.

• Le brossage des dents à l'aide d'une brosse à dents permet de lesnettoyer par polissage et de disperser la saleté à l'aide du détergent. Lerinçage à l'eau permet d'entraîner le dentifrice et les saletés. Il estrecommandé de se brosser les dents après chaque repas.

- 33 -

Fabriquer des cosmétiques

C4. la fabrication d'un savon (durée : environ 1 heure - individuelle)produits• huile• éthanol• hydroxyde de

sodium• chlorure de sodium• parfum (facultatif)• glacematériel• 2 éprouvettes de

25 cm3

• 1 pot (résistant auchauffage)

• 1 flacon étiqueté• 1 réchaud• 1 spatule• 1 éprouvette de 50

cm3

• 1 entonnoir• 1 filtre• 1 pot (adapté à

l'entonnoir)• 1 moule percé de

trousmatériel commun• 1 bain de glace• 1 récipient pour

chauffer l'eau• 1 réchaud pour

chauffer l'eau• 1 mesure de

40cm3 pour l'eaubouillante

mode opératoirePendant que l'enseignant chauffe de l'eau jusqu'àébullition :1 - mesurer 20 cm3 d'huile avec l'éprouvette de 25

cm3

2 - transvaser dans le pot3 - mesurer 20 cm3 d'éthanol avec l'autre

éprouvette de 25 cm3

4 - transvaser dans le pot5 - ajouter toute la solution d'hydroxyde de sodium

conditionnée6 - mettre le réchaud en route7 - placer le pot résistant au chauffage sur le

réchaud8 - mélanger sans arrêt avec la spatule jusqu'à

obtenir une pâte épaisse9 - arrêter le réchaud10 - placer le pot dans un bain de glace jusqu'à

refroidir le mélange11 - sortir le pot du bain de glace12 - faire ajouter dans le pot par l'enseignant 40

cm3 d'eau bouillante13 - mélanger délicatement avec la spatule14 - refroidir le mélange dans le bain de glace15 - ajouter 50 cm3 de solution de chlorure de

sodium mesurés avec l'éprouvette de 50 cm3

16 - ajouter 20 gouttes de parfum (facultatif)17 - mélanger délicatement le contenu du pot18 - placer le filtre dans l'entonnoir19 - mettre l'entonnoir sur le flacon20 - verser doucement, le long de la spatule, le

contenu du pot dans le filtre21 - attendre que le liquide s'écoule22 - placer dans le moule avec la spatule la pâte

restée dans le filtre23 - laisser sécher cette pâte dans le moule

plusieurs jours

- 34 -

24 - démouler le savonlorsqu'il est assez

dur

remarques

• Le savon fabriqué est un détergent.

• Contrairement au fard, au rouge à lèvres et au dentifrice, le savon n'estpas un mélange de plusieurs produits inchangés en fin de fabrication. Il aété obtenu par réaction chimique, c'est-à-dire que les produits de départont été transformés en d'autres produits dont le savon. Cette réactionchimique se nomme la saponification.

• La transformation nécessite de l'énergie apportée par le chauffage : laréaction de saponification est dite endothermique.

- 35 -

Observer un film de savon

S1. la fabrication d'un liquide à bulles(durée : environ 30 minutes - individuelle)produits• eau• détergent liquide• glycérinematériel• 1 éprouvette de 10

cm3

• 1 pot• 1 spatule• 1 éprouvette de 50

cm3

• 1 pot bouché• 1 étiquette

mode opératoire

1 - mesurer 4 cm3 de détergent liquide avecl'éprouvette de 10 cm3

2 - transvaser dans le pot3 - ajouter 45 gouttes de glycérine4 - mesurer 40 cm3 d'eau avec l'éprouvette de 50

cm3

5 - transvaser dans le pot6 - mélanger avec la spatule jusqu'à obtenir une

solution homogène7 - transvaser le liquide à bulles dans un flacon8 - boucher et étiqueter ce flacon9 - laisser reposer quelques jours avant de

l'utiliser pour faire des bulles

toutes proportions gardées

• Pour réaliser les expériences suivantes, on a besoin d'une grande quantitéde liquide à bulles. Calculer les quantités nécessaires de produits pour enfabriquer 270 cm3. Remplir le tableau suivant :

ProduitVolume utilisé dans

cette expérience(cm3)

Volume utilisé pourl'expérience suivante

(cm3) eau 40 détergent liquide 4 glycérine 1 Total: liquide àbulles

45 270

Remarques

• La glycérine est un agent humectant c'est-à-dire un produit qui maintientl'humidité d'un mélange en évitant à l'eau de s'évaporer. Un liquide à bullesqui contient de la glycérine permet de réaliser des bulles plus résistantes,plus élastiques et plus grosses.

- 36 -

• Un liquide à bulles peut être préparé seulement avec de l'eau et dudétergent liquide : c'est de l'eau savonneuse. Sa résistance seracependant moins grande qu'un liquide à bulles additionné de glycérine.

• On peut réaliser un souffle-bulles à l'aide de fil électrique gainé que l'onenroulera sur lui-même.

souffle-bulles

- 37 -

Observer un film de savon

S2. un film de savon (durée : environ 30 minutes - individuelle)produits• eau• liquide à bullesmatériel• 2 bacs• 1 trapèze

mode opératoire

1 - tremper entièrement le trapèze dans le bacd'eau

2 - sortir doucement le trapèze du bac d'eau3 - observer et compléter le dessin4 - recommencer avec le trapèze dans le bac de

liquide à bulles5 - observer et compléter le dessin

observations• Dessine les fils du trapèze et les liquides dans les situations suivantes :

trapèze sec trapèze hors de l'eau trapèze hors du liquide à bulles (eau

savonneuse)

• Dessine le détergent( ) qui s'insère entre dans le film de savon grossiet l'air environnant:

film de savon film de savon air air air

eau eau

de face de profil

remarques

• Il est souhaitable de réaliser la manipulation "l'eau a une "peau" " avantcelle-ci pour l'introduction aux propriétés des détergents.

armaturesmétalliques

fil de couture

- 38 -

• Un film de savon se forme entre les côtés du trapèze avec le liquide àbulles. Il est formé d'une membrane fine d'eau entourée de détergent quilie l'eau par sa partie hydrophile à l'air par sa partie hydrophobe. Sonépaisseur est plus importante vers le bas à cause de la gravité.

• Le liquide à bulles contient du détergent liquide qui abaisse l'énergie desurface ou tension superficielle de l'eau. C'est pourquoi la surface dufilm de savon est plus petite que la surface occupée par le trapèzemaintenu dans l'air.

- 39 -

Observer un film de savon

S3. l'élasticité du film de savon (durée : environ 5 minutes - individuelle)produits• liquide à bullesmatériel• 1 bac• 1 trapèze• 1 paille

mode opératoire

1 - tremper entièrement le trapèze dans le bac deliquide à bulles

2 - tremper deux doigts dans le liquide à bulles3 - tirer avec ces deux doigts la tige inférieure du

trapèze pour rétablir la surface maximale dutrapèze (comme sans le film de savon)

4 - pousser avec ces deux doigts la tige inférieuredu trapèze pour réduire encore la surface dutrapèze

remarques

• Quand on tire la tige inférieure du trapèze pour rétablir la surface initiale, ilfaut fournir un travail pour compenser l'énergie de surface du film desavon : c'est un travail positif, au sens physique du terme.

• Quand on pousse la tige inférieure du trapèze pour réduire encore lasurface du film de savon, il faut fournir un travail pour accentuer l'énergiede surface du film de savon : c'est un travail négatif.

4. les surfaces minimales en film de savon (durée : 5 minutes - individuelle)produits• liquide à bullesmatériel• 1 bac• 1 trapèze• 1 paille

mode opératoire

1 - tremper entièrement le trapèze dans le bac deliquide à bulles

2 - tremper une extrémité de la paille dans leliquide à bulles

3 - souffler délicatement dans la paille posée surle film de savon

4 - observer la forme obtenue

observations

• Quelle est la forme géométrique obtenue quand on souffle sur le film desavon ?

…………………………………………..………………………………………………..………..………………..….…

………………………………………………..…..………………………………………..………..………………….…

- 40 -

• Comment appelle-t-on la forme obtenue couramment ?

………………………………………………..…..………………………………………..………..………………….…

………………………………………………..…..………………………………………..………..………………….…• Pourquoi n'obtient-on pas la même forme que le trapèze ?

………………………………………………..…..………………………………………..………..………………….…

………………………………………………..…..………………………………………..………..………………….…• Justifie la forme obtenue, sachant que le film de savon adopte la forme

ayant une surface minimale pour un volume d'air insufflé maximal.

………………………………………………..…..………………………………………………..………..…….….……

…….……………………………………..…..………………………………………………..………..….………..….…

remarques

• Le film de savon adopte toujours la forme la plus stable ayant une surfaceminimale.

• Les ingénieurs et les architectes utilisent cette propriété du film de savonpour déterminer quelle structure va être optimale, c'est-à-dire offrant lemaximum de stabilité et utilisant le minimum de matériau. Le film de savonleur donne la solution tout comme les modèles mathématiques nécessitantun ordinateur.

• Il est possible de fabriquer des structures en fil de fer pour en déterminerleur surface minimale à l'aide du liquide à bulles, par exemple un cube, untétraèdre, un octaèdre, une spirale, ou n'importe qu'elle forme.

- 41 -

Observer un film de savon

S5. l'auto-cicatrisation du film de savon (durée : produits• eau• liquide à bullesmatériel• 1 bac• 1 trapèze• 1 paille

mode opératoire

1 - tremper le trapèze dans le liquide à bulles2 - essayer de percer le film de savon formé avec

la paille sèche3 - observer et noter vos remarques4 - tremper le trapèze dans le liquide à bulles5 - tremper une extrémité de la paille dans le

liquide à bulles6 - essayer de percer le film de savon formé avec

la paille sèche7 - observer et noter vos remarques

observations• La paille sèche perce-t-elle le film de savon ?

…………………………………………….………………………………………………..………..………………….…• La paille recouverte de liquide à bulles perce-t-elle le film de savon ?

………………………………………………..…..………………………………………..………..………………….…

remarques

• Le film de savon est percé par la paille sèche. Avec la paille trempéedans le liquide à bulles, le film est percé mais se répare tout de suite avecla liquide à bulles apporté par la paille : on parle d'autocicatrisation dufilm de savon.

S6. les irisations du film et des bulles de savon(durée: 5 minutes – individuelle)produits• liquide à bullesmatériel• 1 bac• 1 trapèze• 1 paille• 1 souffle-bulles

mode opératoire

1 - tremper entièrement le trapèze dans le bac deliquide à bulles

2 - observer attentivement le film de savon jusqu'àce qu'il éclate

3 - tremper entièrement le souffle-bulles dans leliquide à bulles

4 - tremper une extrémité de la paille dans leliquide à bulles

5 - réaliser une grosse bulle

- 42 -

6 - observer attentivement la bulle jusqu'à ce qu'elle éclateobservations• Quelles couleurs peux-tu observer sur le film et la bulle de

savon?……………………………………..……

………………………………………………..…..………………………………………..………..………………….…

………………………………………………..…..………………………………………..………..………………….…• Quelle est la couleur observée juste avant que le film et la bulle de savon

ne se cassent ?

…………………………………………..…..………………………………………………..……………….……….…

remarques

• Le film de savon a une épaisseur comprise entre 0,01µm et 1µm (1micromètre (µm) est égal à 10-6 m) ce qui correspond à une épaisseurentre 10 000 et 100 fois moins grande qu'une feuille de papier.

• L'épaisseur du film de savon est plus importante vers le bas à cause de lagravité.

• La lumière naturelle est composée de rayonnements de couleursdifférentes qui, s'ils sont tous dans la même direction, forment la lumièreblanche. Celle-ci est réfléchie sur le mince film de savon qui ladécompose en fonction de son épaisseur. Des irisations de différentescouleurs apparaissent comme résultat de certaines interférences entreles divers rayonnements. L'épaisseur irrégulière du film de savon provoquedes tourbillons de couleur. Quand la partie supérieure du film ou de la bulledevient très fine, les interférences entraînent l'annulation de la lumièredonc l'apparition de zones noires dans le film de savon, juste avant qu'il necraque.

- 43 -

Utiliser l'énergie solaire

E1. l'énergie solaire (durée : environ 30 minutes - individuelle)produits• eaumatériel• 2 pots bouchés

noirs• 1 éprouvette de 25

cm3

• 2 thermomètres àalcool

• plusieurs miroirs (5ou plus)

mode opératoire

1 - mesurer 20 cm3 d'eau avec l'éprouvette de 25cm3

2 - transvaser dans un des flacons3 - ajouter la même quantité d'eau dans l'autre

flacon4 - percer un trou pour le thermomètre dans

chacun des bouchons5 - boucher les deux flacons6 - exposer les deux flacons remplis d'eau au soleil7 - placer un thermomètre dans chaque flacon8 - attendre que la température se stabilise9 - noter la température de l'eau10 - placer les miroirs en arc autour du flacon n°211 - laisser au soleil 10 minutes12 - noter la température de l'eau dans chacun des

flacons

observations• Remplis le tableau de résultats. Quel est le rôle des miroirs?

………………………………………..…..………………………………………………..………..………………….…

Flacon n°1 n°2

Température initiale (°C)

Température finale (°C)

• Indique le niveau du liquide dans le thermomètre et la température en find'expérience :

- 44 -

remarques

• Les étoiles, comme le Soleil, produisent une énergie que l'on qualifie de"renouvelable" contrairement aux énergies fossiles (charbon, pétrole,gaz) basées sur des ressources limitées par rapport au rythme de leurexploitation.

• Cite des exemples d'énergies renouvelables :

………………………………………………..…..………………………………………..………..………………….…• L'énergie solaire est notamment transmise par la lumière et peut se

transformer en énergie calorifique c'est-à-dire en chaleur.

MiroirThermomètre

Flacon n°1

Flacon n°2

- 45 -

Utiliser l'énergie solaire

E2. la fabrication d'un four solaire(durée : environ 30 minutes - individuelle)produits• eaumatériel• 1 réflecteur de

phare• 1 planche en bois• 2 tasseaux (1cm

d'épaisseur)• 4 épingles• bouchon• tube de verre en

Pyrex• 6 vis• 2 rondelles

mode opératoire

1 - percer deux trous diamétralement opposés surle bord du réflecteur

2 - passer une vis à bois dans chacun des trous,puis une rondelle de métal

3 - fixer les vis dans les tasseaux4 - fixer les tasseaux à la planche5 - adapter un bouchon dans le trou du phare

réservé à l'ampoule6 - placer les épingles dans le bouchon pour

maintenir le tube7 - faire passer l'autre extrémité dans un des trous

de la boîte8 - orienter le réflecteur vers le Soleil9 - placer la base du tube au point où convergent

les rayons solaires

montage du four solaire

vérification du bon fonctionnement de ton four solaire

• Comment peux-tu vérifier le bon fonctionnement de ton four solaire ?Rédige un mode opératoire et effectue l'expérience sans oublier decomparer à un témoin et remplis le tableau de résultats, par exemple.

Dans le tube début fin

Volume d'eau (cm3)

Température de l'eau (°C)

Temps (min)

Réflecteur

Tasseau

Planche

Tube

- 46 -

remarque

• Des fours solaires utilisant la lumière solaire réfléchie et concentrée pardes miroirs fournissent de hautes températures nécessaires pour fondrecertains matériaux.

- 47 -

Utiliser l'énergie solaire

E3. la fabrication d'un chauffe-eau solaire(durée : 30 minutes - individuelle)produits• eau• peinture noire• collematériel• 2 pots• 1 boîte• 1 morceau de

polystyrène• des bouchons• 1 vitre• 1 tuyau fin, souple

et noir• 1 pince• (1 thermomètre à

alcool)

mode opératoire

1 - peindre en noir le fond d'une boîte2 - percer deux trous de la largeur du tuyau

souple, bien espacés, sur un côté de la boîte3 - coller quelques bouchons au fond de la boîte

sur ce côté et sur le côté opposé4 - percer le récipient d'un trou de la largeur du

tuyau souple5 - enfoncer une extrémité du tuyau dans ce trou6 - faire passer l'autre extrémité dans un des trous

de la boîte7 - placer le tuyau en l'enroulant autour des

bouchons8 - faire passer l'extrémité dans le deuxième trou

de la boîte9 - placer la pince sur le tuyau en sortie de la boîte10 - placer l'extrémité du tuyau dans le pot11 - placer le polystyrène sur la boîte12 - placer la pince sur le tuyau en sortie de la boîte13 - fixer la vitre dans le polystyrène14 - placer le polystyrène sur la boîte15 - remplir d'eau le pot n°116 - laisser au soleil pendant 1 heure17 - ôter la pince du tuyau18 - faire couler un peu d'eau dans le pot n°219 - replacer la pince sur le tuyau

montage du chauffe-eau solaire

Pince

Potn°1

Potn°2

Polystyrène

Vitre

Bouchon

Boîte

Tube fin, soupleet noir

- 48 -

vérification du bon fonctionnement de ton chauffe-eau solaire

• Comment peux-tu vérifier le bon fonctionnement de ton chauffe-eau solaire? Rédige un mode opératoire et effectue l'expérience sans oublier decomparer à un témoin.

remarque

• L'énergie solaire est utilisée par des capteurs solaires qui permettent destocker la chaleur et de la transmettre à de l'eau, par exemple.

Utiliser l'énergie solaire

E4. le dessalement de l'eau de mer(durée : environ 30 minutes - individuelle)produits• eau déminéralisée• chlorure de sodiummatériel• 1 éprouvette de 50

cm3

• 3 pots• 1 mesure (1,5 g de

chlorure desodium)

• 1 spatule• 1 cristallisoir• 1 feuille plastique• 1 bouchon

mode opératoire

1 - mesurer 50 cm3 d'eau avec l'éprouvette2 - transvaser dans le pot n°03 - ajouter une mesure de chlorure de sodium4 - mélanger avec la spatule jusqu'à obtenir une

solution homogène5 - transvaser l'eau salée dans le cristallisoir6 - recommencer les étapes 1 à 4 dans le pot n°17 - réserver ce mélange comme témoin8 - poser le pot n°2 au centre du cristallisoir9 - placer une feuille de plastique sur le cristallisoir10 - placer un bouchon sur la feuille plastique au-

dessus du pot n°211 - placer le cristallisoir au soleil jusqu'à évaporer

son contenu12 - goûter le contenu du pot n°213 - goûter le contenu du pot n°1

observations

Pot n°1

Bouchon

Feuilleplastique

Cristallisoir

- 49 -

• Remplis le tableau de résultats suivant :

Pot n°1 n°2

Goût

• Que s'est-il passé ?………………………………………..…..……………………………..………..………………

………………………………………………..…..………………………………………………………..…..………………

• Où est le chlorure de sodium ?………………………………………………………………..……..………………

remarque

• Le chlorure de sodium est le nom scientifique du sel de cuisine. L'eau demer est salée. Elle contient entre 30 et 35 grammes de chlorure de sodiumpar litre, soit entre 1,50 et 1,75 grammes pour 50 cm3 d'eau de mer.

• Le dessalement d'eau de mer permet d'obtenir de l'eau douce. Ilnécessite cependant beaucoup d'énergie.

Pot n°2

- 50 -

Fabriquer ou recycler des matériaux

M1. la fabrication de boutons à partir du lait(durée : 1 heure - individuelle)produits• eau• lait entier• jus de citron (ou

vinaigre)• colorant (facultatif)matériel• 1 bac pour bain-

marie• 1 réchaud• 1 éprouvette de 25

cm3

• 2 pots• 1 spatule• 1 tissu fin

(20cmx20cm)• 1 bâton (pour des

boutons)• 1 feuille de

plastique

mode opératoire

1 - préparer un bain-marie en mettant un peud'eau à chaufferdans un bac résistant posé sur le réchaud

2 - mettre le réchaud en route3 - mesurer 25 cm3 de lait avec l'éprouvette4 - les transvaser dans le pot n°15 - placer le pot dans le bain-marie6 - agiter le contenu du pot jusqu'à ce qu'il soit

tiède (environ 5 minutes)

7 - arrêter le réchaud8 - retirer le pot n°1du bain-marie9 - ajouter 5 gouttes de colorant10 - mélanger avec la spatule jusqu'à obtenir une

solution homogène11 - agiter constamment avec la spatule pendant

l'étape suivante12 - verser très doucement, sous agitation,

quelques gouttes de jus de citron dans le laittiède jusqu'à ce que des flocons se forment etse regroupent et que le liquide deviennebrutalement translucide (entre 10 et 20 gouttes)

13 - placer le tissu fin sur un pot n°2 propre14 - transvaser tout le contenu du pot n°1 dans le

pot n°215 - retirer le tissu contenant une pâte formée par la

caséine16 - presser la pâte obtenue en tordant doucement

le tissu17 - former une boule avec la pâte obtenue18 - pétrir la pâte avec les mains en formant des

boules19 - étaler 1 ou 2 boules sur une feuille de plastique20 - former des boutons en faisant deux trous avec

le bâton21 - laisser sécher jusqu'à durcissement des objets

(une nuit)

- 51 -

remarques

• Le lait est constitué d'eau (90% en masse), de sucres (essentiellement dulactose), de protéines (voir "L5. le lavage du linge"), de matières grasses,de minéraux (calcium, phosphore) et de vitamines.

• Environ 85% des protéines du lait sont de la caséine, une substancelourde ou "macromolécule" tensio-active (voir "L2. l'eau a une peau"). Aquoi sert la caséine dans le lait (voir "L4. l'intérêt des détergents")?……..………………………………………………………………………………….……………….………..

• Le lait coagule quand on ajoute du sel ou un acide, tel le jus de citron ou levinaigre : le lait caille quand la caséine se sépare du lait. Les protéines decaséine ont été dénaturées par l'ajout de jus de citron (acide citrique) oude vinaigre (acide acétique). Le milieu acide de l'estomac fait coaguler lesprotéines et ralentit ainsi leur digestion car elles sont moins accessiblesaux enzymes (voir "L5. le lavage du linge").

• Le lait de vache contenant plus de protéines que le lait humain, lacoagulation est plus facile avec du lait de vache, mais il est moins digesteque le lait humain.

• La coagulation du lait est la première étape de la préparation desfromages, avant l'égouttage, le salage et l'affinage. En libérant de l'acidelactique en utilisant le sucre du lait (lactose), les bactéries lactiquesacidifient peu à peu le milieu et coagulent le lait : les protéiness'agglomèrent pour former le caillé qui devient des yaourts.

• Une des premières matières plastiques fabriquées était obtenue à partirde caséine et de formaldéhyde (pour rendre le matériau plastique etinsoluble) : on la nommait "pierre de lait" (caséine-formol ou "Galalithe").La Galalithe sert toujours à fabriquer des boutons et des stylos de luxe.

- 52 -

Fabriquer ou recycler des matériaux

M2. la fabrication d'une broche en résine(durée : 30 minutes - individuelle)produits• formaldéhyde• urée• acide concentré chlorhydrique

• colorant (facultatif)matériel• 1 éprouvette de 25

cm3

• 1 pot• 1 spatule• 1 épingle à

nourrice (pour unebroche)

• 1 feuille deplastique

précautions• porter une blouse,

des gants, deslunettes

• manipuler dans unendroit ventilé

• utiliser unepropipette pourl'acide concentré

mode opératoire

1 - mesurer 15 cm3 de formaldéhyde avecl'éprouvette

2 - les transvaser dans le pot3 - ajouter 5 gouttes de colorant4 - dissoudre de l'urée jusqu'à saturation à froid5 - agiter le contenu du pot jusque l'urée ne se

dissolve plus (environ 5 minutes)

6 - ajouter goutte à goutte, sous agitation,quelques gouttes d'acide chlorhydriqueconcentré, jusqu'à ce que le contenu du potforme un solide (environ 5 minutes)

7 - agiter avec la spatule jusqu'à ce que la résineprenne en masse et refroidisse

8 - placer la résine, avec la spatule, sur une feuillede plastique

9 - former une broche en plaçant l'épingle sur larésine

10 - laisser sécher jusqu'à durcissement de l'objet(une nuit)

remarques

• La préparation de résines urée-formol par condensation de l'urée avec leformaldéhyde date de 1920.

• Les matières plastiques obtenues très brillantes font partie des résinesaminoplastes, et sont notamment utilisées comme colles, vernis, apprêtstextiles.

- 53 -

Fabriquer ou recycler des matériaux

M3. la fabrication d'un film plastique(durée : environ 30 minutes - individuelle)produits• eau déminéralisée• alcool

polyvinylique(PVA)

matériel• 1 éprouvette de 25

cm3

• 1 mesure (1,3g dePVA)

• 1 pot• 1 spatule• 1 réchaud• 1 plaque (20cm x

20cm)

mode opératoire

1 - mesurer 25 cm3 d'eau avec l'éprouvette2 - les transvaser dans le pot3 - ajouter 1 mesure de PVA arasée avec une

spatule4 - mettre le réchaud en route5 - placer le pot résistant au chauffage sur le

réchaud6 - mélanger délicatement jusqu'à obtenir une

solution translucide7 - retirer le pot du réchaud8 - arrêter le réchaud9 - étaler le contenu du pot en couche très mince

sur la plaque10 - laisser sécher ce film à l'air pendant une

journée(ou : placer à l'étuve à 175°C pendant 15

minutes environet laisser sécher jusqu'à durcissement du film)

remarques

• L'alcool polyvinylique (PVA ou Elvanol) est un polymère qui a été préparéà partir d'un produit issu du pétrole, l'acétate de polyvinyle. Il sert àfabriquer des objets en matière plastique.

• Les matières plastiques peuvent être obtenues :• à partir de substances naturelles (Galalithe, Celluloïd, Cellophane, etc.)• à partir de substances synthétiques (résines de condensation (Bakélite,

Nylon, polyuréthane), résines de polymérisation (Plexiglas, Araldite),silicones, etc.)

• Les matières fabriquées par l'homme sont des produits de synthèse, paropposition aux matériaux naturels (os, corne, ivoire, écaille, gélatine,résines naturelles, etc.). La Galalithe a été préparée pour imiternotamment la corne et l'ivoire.

• Les matières plastiques synthétiques ont tendance à remplacer tous lesproduits naturels dans les applications quotidiennes et industrielles, du fait

- 54 -

de leurs propriétés avantageuses. Leur principal inconvénient est leurrecyclage qui pose souvent des problèmes.

• Le PVA est soluble dans l'eau. C'est pourquoi il est utilisé pour fabriquerdes emballages qui se dissolvent dans l'eau. Il permet, par exemple, deplacer directement des sacs de linge sale dans les machines à laver car ilest dissous dans l'eau chaude lors du lavage : on évite ainsi lacontamination du personnel d'entretien dans les hôpitaux. En agriculture,pour éviter le contact entre la peau et des produits pesticides toxiques, ilest possible de déposer au pied des cultures des doses de pesticides dansdes sacs en PVA qui se dissolvent dans l'eau et libèrent le produit.

• Que se passe-t-il si le film plastique fabriqué est au contact de l'eau ?………………………………………………..…..…………………………………………..………..……..……………

• Rédige un mode opératoire et effectue une expérience pour vérifier tonhypothèse.

- 55 -

Fabriquer ou recycler des matériaux

M4. la fabrication d'une mousse de polyuréthane(durée :

produits• diisocyanate de 4-

4'-di-phénylméthane(MDI)

• mélange de polyolet d'agentd'expansion

matériel• 1 feuille de papier

filtre• 2 pots• 1 spatuleprécautions• porter une blouse,

des gants, deslunettes

• manipuler dans unendroit ventilé

mode opératoire

1 - placer les deux pots sur la feuille de papier filtre2 - verser environ 1 cm de hauteur de

polyisocyanate dans le pot n°13 - verser environ 1 cm de hauteur de mélange de

polyol et d'agent d'expansion dans le pot n°24 - transvaser le contenu du pot n°2 dans le pot

n°15 - mélanger avec la spatule jusqu'à obtenir un

mélange homogène6 - attendre une minute et observer sans toucher

pendant 3 minutes7 - toucher ensuite la mousse produite

observations

• Que se passe-t-il ?………………………………………..………………………………………..……..………….…

………………………………………..…..………………………………………………..………..………………….…

………………………………………..…..………………………………………………..………..………………….…• Comment est la mousse

?……………………………………..………….…………………..…………………….…

• Le pot est-il chaud en fin d'expérience?…………………………….……………………..…………………….…

remarques

- 56 -

• La formation de polyuréthane est obtenue par mélange de polyisocyanateet polyol, polymères d'isocyanates et d'alcools. L'expansion sous formede mousse est provoquée par un agent d'expansion qui est vaporisé dansl'atmosphère lors de la réaction chimique.

• Selon le polyol utilisé, on obtient soit une mousse souple, soit unemousse rigide.

• Les polyuréthanes sont des polymères très courants. Ils serventnotamment à l'isolation des habitations et au rembourrage des sièges dansl'industrie automobile.

• La mousse de polyuréthane ne doit pas être brûlée car elle produit ducyanure d'hydrogène, un gaz mortel.

- 57 -

Fabriquer ou recycler des matériaux

M5. le recyclage du papier (durée : environ 30 minutes - individuelle)produits• eau• vieux papiers

journauxmatériel• 1 cristallisoir• 1 spatule• 1 mesure• 1 grille• 1 bac• 2 chiffons

absorbants• 1 rouleau• 1 fil à linge• 2 pinces à linge

mode opératoire

1 - déchirer le papier journal en petits morceauxdans le cristallisoir

2 - ajouter de l'eau3 - mélanger* la pâte à papier avec la spatule4 - laisser reposer la pâte à papier pendant une

nuit5 - prélever une mesure de pâte à papier6 - placer la grille sur le bac7 - étaler avec la spatule la pâte à papier en

couche très mince sur la grille8 - placer la grille entre deux chiffons9 - presser la grille avec le rouleau10 - faire sécher le papier en le suspendant à un fil

- 1 -

*Si l'on dispose d'un mixeur pour mixer la pâte à papier, la qualité du papierobtenu sera meilleure.

remarques

• Le papier est un matériau préparé à partir de fibres végétalesnaturelles, en particulier de fibres de bois.

• Combien de papier est produit annuellement dans ton pays?………………...…..………..……………….…

• Pour produire une tonne de papier, il faut en moyenne environ 17 arbres.Combien d'arbres a nécessité approximativement la production annuellede papier dans ton pays ?

……………………………………………..…..…………………………………………..………..……………….….…

• Le recyclage du papier permet de limiter les quantités d'arbres abattuset d'éviter une déforestation excessive.

- 2 -

EFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Education scientifique et technique et les jeunes filles:• Bots

wana Government (1990) Women in science and technology.Science and Technology Roadshow in Botswana, 12-18 August1990. Ed. Botswana Governement Printer, Gaborone, 36p.

• Erinosho, Stella (1997) Participation des femmes aux sciences : uneanalyse des matières au programme des sciences del'enseignement secondaire. Ed. Academy Science Publishers,Nairobi, Rapport Abrégé de Recherche, 29, 23p.

• Rajabu, A. R.M.S. & Chediel, R.W. (1997) Femmes et filles descommunautés locales tanzaniennes : connaissances, attitudes etpratiques sur l'environnement. Ed. Academy Science Publishers,Nairobi, Rapport Abrégé de Recherche, 35, 9p.

• Unesco (1997) Innovations in Science and Technology Education. (eds:)Jenkins, Edgar W. & Layton, David. Ed.Unesco Publishing, Paris,Vol. VI, 286p.

• Unesco (1992) Formation scientifique des filles. Un enseignement au-dessus de tout soupçon? (ed.) Renée Clair. Ed. Unesco Publishing,Paris.

• Zietman, Aletta (1997) Les cours de mathématiques et de sciences pourles filles : une étude menée au Malawi et en Afrique du Sud. Ed.Academy Science Publishers, Nairobi, Rapport Abrégé deRecherche, 28, 19p.

Thèmes scientifiques du document :

• Groupe de Recherche en Didactique de la Chimie et quelquesenseignants (1990) Pour une approche méthodologique dessciences expérimentales à l'école primaire : les matières plastiques.Ed. Centre Régional de Documentation Pédagogique de Poitou-Charentes, 31p.

• Groupe de Recherche en Didactique de la Chimie et quelquesenseignants (1989) Comment fabriquer quelques produits courants? Ed.Centre Régional de Documentation Pédagogique de Poitou-Charentes, 84p.

- 3 -

• Groupe de Recherche en Didactique de la Chimie et quelquesenseignants (1987) Manipulations à la portée de tous. Ed. CentreRégional de Documentation Pédagogique de Poitou-Charentes,198p.

• Maury, Jean-Pierre (1987) Les bulles, qu'est-ce que c'est ? Ed. Ophrys,Collection du Palais de la Découverte, Paris, 93p.

• Katz, David (1991) Soap bubbles 1: solutions and basic tools (March1991). Soap bubbles 2: why bubbles bounce (May 1991). Soapbubbles 3: the chemistry of a soap bubble (July 1991). Soapbubbles 4: why soap bubbles break and why they are spherical(September 1991). Soap bubbles 5: shapes and colours (November1991). Education on chemistry. 5p.

• Nachtigall, W. (1987) La nature réinventée. Ed. Plon.

• This, Hervé (1993) Les secrets de la casserole. Ed. Belin. 222p.

• Wick, Walter (1998) Gouttes d'eau. Ed. Millepages, 40p.

Autres références liées à la vie quotidienne:

• Azar Khalatbari avec Graine de Chimiste (1994) La chimie desfarces et attrapes, Science et Vie Junior, avril 1994, 58, pp.18-21.

• De Gennes, Pierre-Gilles & Badoz, Jacques (1994) Les objetsfragiles. Ed. Librairie Plon. 262p.

• Graine de Chimiste (1995) Dis… pourquoi, Sciences et Avenir, avril-mai 1995, hors série, 100, pp.50-51 (Les secrets de l'encreinvisible), 64-65 (La formule du "Slime") et 72-75 (Sous ladouche…).

• Groupe de Recherche en Didactique de la Chimie, Graine deChimiste et quelques enseignants (1997) Pour une approcheexpérimentale de l’eau. Ed. Centre Régional de DocumentationPédagogique de Poitou-Charentes, 129p.

• Groupe de Recherche en Didactique de la Chimie et quelquesenseignants (1990) Comment faire un spectacle de chimie ?Ed.Centre Régional de Documentation Pédagogique de Poitou-Charentes, 65p.

• Groupe de Recherche en Didactique de la Chimie et quelquesenseignants (1985) Introduction des sciences expérimentales àtravers la chimie dans l'enseignement primaire : étude de la notion

- 4 -

d'acidité. Ed. Centre Régional de Documentation Pédagogique dePoitou-Charentes, 67p.

• Lutfi, Mansur (1988) Cotidiano e educação em química. Ed. LivrariaUnijuí Editora, Ijuí, Brésil, 224p.

• Matricon, Jean & Palais de la Découverte (1990) Cuisine etmolécules. Ed. Hachette Jeunesse, 78, 77p.

• Les petits débrouillards (1989) 40 expériences faciles à réaliser. Ed.Belin, 3, 77p.

• Thibault, Janine, Davous, Dominique & Masson, Arlette (1993) Uneapproche interactive de la chimie. Didaskalia. 2, pp.121-130.

• Unesco (1974) Nouveau manuel de l'Unesco pour l'enseignement dessciences. Ed.Unesco Publishing, Paris, 281p.