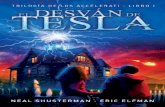

Shusterman

description

Transcript of Shusterman

-

217Cognitio, So Paulo, v. 7, n. 2, p. 217-227, jul./dez. 2006

Vivendo a Arte O Pragmatismo e a Estetizao da VidaLiving Art Pragmatism and Aestheticalisation of Life

Ricardo Nascimento Fabbrini Departamento de Filosofia PUC-SP

Resumo: O objetivo de Pragmatist aesthetics, de 1992, de Richard Shusterman, mostrar que o livro Art as experience, de 1934, de John Dewey, umaobra-chave para a esttica contempornea, pois permite analisar a conti-nuidade entre a experincia esttica e os processos normais da vida, nointerior da dita sociedade ps-moderna. Shusterman contrape a estticapragmatista esttica analtica, pois essa privilegia a anlise do objeto dearte em detrimento da experincia esttica; e, esttica continental, emparticular ao marxismo austero, sombrio e elitista, atribudo a Theodor W.Adorno. Nosso objetivo, neste ensaio mostrar que a autonomia da obrade arte autntica, defendida por Adorno, foi interpretada por Shustermancomo o isolamento da arte do mundo material e real da prxis, o queimplicaria a neutralizao de seu potencial de crtica social. Esse juzo deShusterman decorre de sua identificao entre a autonomia da obra dearte e o esoterismo artstico, desconsiderando que a defesa da autonomiada arte moderna inseparvel do programa vanguardista do incio dosculo, de estetizao da vida. Diferentemente desse iderio vanguardista,Shusterman pensa, entretanto, a estetizao do real no plano da socieda-de de consumo, ou seja, a partir dos meios de comunicao de massa. a cultura popular (pop) como o rap, que, assumindo um carter eminen-temente poltico, pode, segundo o autor, violar os ideais de pureza eintegridade de certos formalismos artsticos. Destacamos, por fim, que ointento de Pragmatist aesthetics reagir s crticas da esttica analtica econtinental, afirmando a realidade esttica, e a dimenso poltica, da artepopular; e que a consolidao da esttica pragmatista no interior da filoso-fia americana depende, desde sua publicao, da produo de ensaios queinterpretem obras singulares da arte popular situando-as em contextos his-tricos cuidadosamente constitudos; se isso ocorrer, esse livro de Shustermanter cumprido sua funo: a de programa para outros trabalhos.

Palavras-chave: Esttica. Arte popular. Pragmatismo. Experincia da ps-modernidade. Rap.

Abstract: The objective of Richard Shustermans Pragmatist Aesthetics (1992)is to show that the book Art as Experience (1934) by John Dewey is a keyreference for contemporary aesthetics, due to the fact that the latter allows forthe analysis of the continuity between the aesthetic experience and the normalprocesses of life in the core of the so-called post-modern society. Shustermanopposes pragmatic aesthetics to analytical aesthetics, since the latter privilegesthe analysis of the art object in detriment of the aesthetic experience. He alsoopposes it to continental aesthetics, in particular to the austere, shady andelitist Marxism, attributed to Theodor W. Adorno. Our objective in this essay

-

218 Cognitio, So Paulo, v. 7, n. 2, p. 217-227, jul./dez. 2006

Cognitio Revista de FilosofiaCognitio Revista de FilosofiaCognitio Revista de FilosofiaCognitio Revista de FilosofiaCognitio Revista de Filosofia

is to show that the autonomy of the authentic work of art, defended by Adornowas interpreted by Shusterman as the isolation of art from the material worldand the real praxis, what would imply the neutralization of its potentialsocial criticism. Shustermans judgment derives from his identification withthe work of arts autonomy and the artistic esoterism, disregarding the factthat the defense of the autonomy of modern art is non-separable from thevanguardist blueprint of the beginning of the century aestheticalisation oflife. In contrast to this vanguardist body of ideas, Shusterman thinks theaestheticalisation of reality at the level of the consumption society, that is, atthe level of mass media. According to the author it is the popular culture(pop) such as rap that, assuming an eminently political character, canviolate the ideals of purity and integrity of certain artistic formalisms. Wefinally remark that the intention of Pragmatist Aesthetics is to react to thecriticism of the analytical and the continental aesthetics asserting the aestheticreality of popular art, as well as its political dimension. In addition, we alsohighlight that the consolidation of the pragmatic aesthetic in the core ofAmerican philosophy, since its publication, depends on the production ofessays that interpret singular popular art works placing them in carefullyconstituted historical contexts. If this occurs, this book of Shusterman willhave performed its duty: a blueprint for further works.

Key-words: Aesthetics. Popular Art. Pragmatism. Post Modernity Experience.Rap.

A reflexo esttica de Richard Shusterman, baseada na filosofia pragmatista de JohnDewey, examina as artes populares da mdia, ou seja, o mundo mass-miditico. Seuintento em Pragmatist aesthetics, de 1992, mostrar que o livro Art as experience, deDewey (1934), uma obra chave para a esttica contempornea, pois permite analisara continuidade entre a experincia esttica e os processos normais da vida, no interiorda dita sociedade ps-moderna (SHUSTERMAN 1998, p. 233). A esttica pragmatistano uma reflexo datada, uma vez que permitiria reorientar e revigorar a filosofia daarte contempornea, combinando a clareza crtica da esttica analtica e o reconhe-cimento do poder cognitivo e experimental da arte, prprio esttica continental (id.,p. 9, 15 e 231).

Shusterman contrape a esttica pragmatista esttica analtica, pois essa privile-gia a anlise do objeto de arte em detrimento da experincia esttica (id., p. 260).Avessa ao psicologismo, a esttica analtica reduziria a experincia esttica experin-cia cognitiva, reproduzindo um preconceito filosfico tradicional a favor do conheci-mento (id., p. 264). A esttica pragmatista, ao contrrio numa crtica limitao daexperincia esttica pura contemplao desinteressada das propriedades formais daobras de arte acentuaria, segundo o autor, a satisfao sensorial de natureza corporalda experincia esttica, e a dimenso histrica e sociocultural da obra de arte. Essaltima caracterstica indiciaria, inclusive, a presena de um hegelianismo historicista nopensamento de Dewey, e, por conseguinte em sua prpria concepo esttica, o que aaproximaria, nesse aspecto, da tradio marxista da esttica continental (id., p. 253).Reconhece Shusterman, contudo, que autores como George Dickie e Arthur Danto tmincorporado esttica analtica a anlise do contexto social em que a obra foi produzida.Esse intento, porm, tem-se mostrado tmido, haja vista a teoria institucional de Dickie

-

219Cognitio, So Paulo, v. 7, n. 2, p. 217-227, jul./dez. 2006

Vivendo a ArteVivendo a ArteVivendo a ArteVivendo a ArteVivendo a Arte

identificar o contexto social ao sentido tradicional do meio artstico: galerias e museus.Essa viso restritiva do contexto social seria visvel tambm em Danto, embora esseautor adote uma concepo mais ampla do meio artstico; pois, para ele, integrariam omundo artstico sem o qual no h arte (id., p. 30) no s o circuito de arte emsentido estrito, mas tambm uma complexa prtica discursiva, composta de textos decrtica, de teoria da arte e historiografia da arte, como mostram seus ensaios sobre osready-mades de Marcel Duchamp (DANTO 2005, p. 29-73). Em Danto e Dickie tera-mos, assim, apesar dessa diferena, uma limitao do contexto histrico ao meio artsti-co, de modo que suas tentativas de abrir a esttica analtica incontestvel dimensohistrica e social da arte mostraram-se, segundo Shusterman, muito restritas e poucodensas (id., p. 254) se comparadas s anlises de Dewey ou mesmo de certos marxis-tas. Shusterman tambm critica, por fim, a identificao operada pela esttica analticaentre o conceito de arte e o conceito de artes maiores arte erudita, high-brown oude alto repertrio, como a arte de vanguarda do sculo XX. Reagindo a essa tradiomoderna, herdeira das idias romnticas de sublime e de gnio dos sculos XVIII e XIX,deplora, sem meias-tintas como acentuaremos a seguir essa tradio elitista, to-mando-a por uma concepo meramente museolgica, pois fundada numa idiaesotrica de belas artes (id., p. 249).

Shusterman tambm se distancia da dita esttica continental contrapondo, porexemplo, o pragmatismo encarnado, vivaz e democrtico oriundo de Dewey, ao mar-xismo austero, sombrio e elitista de Theodor W. Adorno (id., p. 17). Ao contrrio deDewey e, nesse aspecto, em sintonia com a esttica analtica , Adorno concebeu aarte como um campo isolado e separado da vida, ou ainda como algo funcional emrelao a si mesmo (id., p. 131). A autonomia da obra de arte autntica, defendida porAdorno, interpretada por Shusterman como o isolamento da arte do mundo materiale real da prxis (id., p. 63), ou seja, como seu confinamento ao mundo institucional,o que implicaria a neutralizao de seu potencial de crtica social (id., p. 259). Noconsidera, assim, que a autonomia da forma artstica seja a condio necessria para quea obra de arte efetue uma crtica dita realidade existente, no sentido de Adorno.Shusterman no atribui arte, em outros termos, nenhuma fora de emancipao social,pois associa a ideologia dominante da arte autnoma separao entre arte e vida (id.,p. 72). Pensar a arte a partir da lgica imanente da forma artstica no sentido da TeoriaEsttica de Adorno seria regressivo, uma vez que afastaria a arte dos modos de enten-dimento e da experincia comum (id., p. 65).

Esse juzo de Shusterman, contudo, decorre de sua identificao entre a autono-mia da obra de arte e o formalismo ou esoterismo artsticos, desconsiderando que adefesa de Adorno da autonomia da arte inseparvel do programa vanguardista doincio do sculo, de estetizao da vida. Destaquemos dois exemplos, preservando adialtica interna modernidade artstica: o carter afirmativo de certas vanguardas e onegativo, de outras. O primeiro o das vanguardas construtivas, positivas, afirmativas,compromissadas com o capitalismo industrial do ocidente, como o futurismo, e a escolada Bauhaus ou, como no caso da Rssia, dependentes do desenvolvimento das forasprodutivas que levariam o pas, na f dos construtivistas, do czarismo ao socialismo. Osegundo exemplo o das vanguardas lricas, ou pulsionais, como no caso do sortilgioanarco-dadastas, que, desde o incio do sculo, fizeram a crtica desse compromissocom a racionalidade tcnica ou instrumental. Essas vanguardas, embora de sinais con-trrios, compartilharam o mesmo objetivo de embaralhar arte e vida no sentido da

-

220 Cognitio, So Paulo, v. 7, n. 2, p. 217-227, jul./dez. 2006

Cognitio Revista de FilosofiaCognitio Revista de FilosofiaCognitio Revista de FilosofiaCognitio Revista de FilosofiaCognitio Revista de Filosofia

estetizao do real. As vanguardas positivas, com sua ode mquina, visavam pelaestandardizao dos prottipos formais criados pelos artistas a disseminar a arte no coti-diano: pela via da arquitetura e do design se desenharia, segundo esses artistas constru-tivos, a vida do dia-a-dia. As vanguardas negativas, por sua vez, que apostavam noenguiamento da mquina, buscavam esse baralhamento entre arte e vida na poetizaodo gesto; para esses artistas, tratava-se de reagir ao sex-apeal do inorgnico ou aofetichismo da mercadoria fazendo aflorar pela beleza do gesto, em meio ao ramerroda vida diria, a poesia: a vida como arte.

Caracterizando a autonomia da arte como uma especializao prpria ao eruditismodas vanguardas (id., p. 78), Shusterman acabou, contudo, por dissoci-la do projeto deestetizao da vida, como dizamos. A defesa da autonomia da arte pelas vanguardasseria, nele, o desdobramento do princpio da arte pela arte do romantismo tardio que,visando purificao da forma artstica, teria separado a arte dos interesses e emo-es da vida ordinria (ed., p. 90). Sua convico que o experimentalismo formal dasvanguardas, que afastou a obra do repertrio mdio do pblico, produziu incompreenso,reforando o sentimento de inferioridade e a aparente justia de dominao cultural(ed., p. 66). desse elitismo que teria decorrido, segundo o autor, o prprio fracasso dasvanguardas, ou seja, sua incapacidade de, desafiando a situao cultural da burguesia,embaralhar arte e vida (id., p. 65); desconsiderando, assim, que, segundo o ideriovanguardista, a reconstruo da realidade emprica segundo as leis da forma artstica associada por ele ao elitismo a condio necessria para a modificao do mundo,entendida como estetizao do real.

Diferentemente do programa vanguardista, Shusterman pensa a estetizao doreal no plano da sociedade de consumo, ou seja, a partir dos meios de comunicao demassa. a cultura popular que pode, segundo o autor, desafiar a autonomia esttica essa conveno artstica fundamental da modernidade mesclando arte e vida (id.,p. 159); pois, assumindo um carter eminentemente poltico, essa cultura violaria osideais de pureza e integridade que caracterizam a obra de arte autnoma. A culturapopular, em suma, pode disseminar-se na vida cotidiana operando como um estmuloa uma reforma construtiva do homem em vez de permanecer como um simplesornamento ou uma alternativa imaginria para o real, como teria ocorrido com a artede vanguarda (id., p. 252). Essa questo que remonta, como se sabe, ao conceito romn-tico de obra de arte total (Gesamtkunstwerk) pensada por Shusterman, portanto, naperspectiva da cultura pop, no sentido que a crtica norte-americana atribui ao termo,distinguindo-a do folk-lore (id., p. 99) A cultura popular corresponderia assim a mid-cultou mass-cult; termos, contudo, recusados pelo autor, uma vez que sugeririam um agre-gado indiferenciado e caracteristicamente desumano a massa (id., p. 103). Seu obje-tivo, inclusive vale acentuar no examinar essa disseminao da arte na vida apartir das relaes de apropriao recproca de signos entre os trs nveis da cultura high, middle e lowbrown , no sentido de outros tericos da cultura de massa, masdefender a arte popular do monoplio da cultura elevada, retomando, agora emchave pragmtica, antiga polmica o conflito entre nveis da cultura (id., p. 104).

Shusterman no caracteriza, portanto, a cultura contempornea pelo esbatimentodas fronteiras entre os nveis culturais, como Umberto Eco ou Fredric Jameson, poissegundo o autor, a fragmentao sociocultural encontra ainda viva expresso na sepa-rao entre artes maiores e formas populares de cultura (id., p. 93). No considera,tampouco, que a produo artstica da modernidade tenha provocado um baralhamento

-

221Cognitio, So Paulo, v. 7, n. 2, p. 217-227, jul./dez. 2006

Vivendo a ArteVivendo a ArteVivendo a ArteVivendo a ArteVivendo a Arte

entre os nveis culturais, motivo pelo qual atribui a arte de vanguarda, enquanto artemaior, um carter antipopular (id., p. 153). Recordemos, entretanto, que a fora dasvanguardas adveio tanto das outras culturas, quanto da cultura de massas. Destaque-mos, como exemplos dessa contaminao recproca entre nveis da cultura, a apropria-o do Ukiyo-e as xilogravuras japonesas de Hokusai, Utamaro e Hiroshigue dos scu-los XVII e XVIII pela pintura impressionista francesa nas duas ltimas dcadas dosculo XIX; a apropriao da escultura da frica negra e dos entalhes totmicos daOceania por Ernst Kirchner, Erich Heckel ou Schmidt Rottluf, do grupo expressionistaDie Brcke, nos anos 10, na Alemanha; ou, s remisses de Henri Matisse aos arabescosmarroquinos, mouriscos ou persas, entre tantos exemplos possveis.

ntida, alm disso, a incorporao pelas vanguardas de signos da cultura mass-miditica, como reconhece o prprio Shusterman ao mencionar a predileo de certapintura impressionista ou ps-impressionista pelo divertimento popular: cabars, carna-vais, danas etc.; ou ainda, ao recordar que mesmo um modernista austero como PietMondrian nutriu-se da cultura popular em obras como Broadway Boogie Woogie, de1939 a 1944 (id., 172-8); pode-se ainda acrescentar a esses exemplos do autor avan-ando-se ao perodo das vanguardas tardias dos anos 60 e 70 as apropriaes designos da mass-cult pela pop art de Andy Warhol e Roy Lichtenstein; ou ainda, asapropriaes das pinceladas largas do expressionismo abstrato americano e da imagerieda mass-cult (como HQ ou TV) pela graffitti painting de Keith Hring ou Jean-MichelBasquiat que, na dcada de 80, espalhou-se pelos muros das metrpoles do mundo.

Mesmo aceitando que o modernismo de vanguarda associou-se, por vezes, forte-mente cultura popular com o intuito de distanciar-se do academismo (id., p. 106),Shusterman considera que essas apropriaes de signos da mass-cult foram uma formade populismo democrtico da arte erudita que explorou a cultura popular (id., p. 107);porque tais apropriaes no facilitaram, segundo ele, o acesso do pblico s artesmaiores, como se poderia de incio esperar, mas, ao contrrio, implicaram a submissoda arte popular lgica vertiginosa do novo, acarretando a desestabilizao nos padresdo gosto; ou, em seus prprios termos, promovendo um doce conformismo ao mantero consumidor num delrio confuso de modas, inseguro sobre seus gestos (id., p. 67).

Diferentemente dos crticos da cultura de massa da esttica continental, Shustermanno distingue, portanto, a experimentao formal da arte erudita sintetizada, noperodo das vanguardas hericas no lema make it new do poeta e crtico americanoEzra Pound da busca da novidade prpria lgica da mercadoria na sociedade deconsumo. Para esses crticos, o novo, motor da arte erudita estaria associado invenode novas estruturas da forma artstica, enquanto a novidade consistiria na alterao dasvariveis de um mesmo esquema, ou esteretipo, de eficcia provada. Se no primeirocaso teramos uma mensagem esttica, como diziam Umberto Eco ou Max Bense nosanos 60; no segundo caso, teramos mensagem persuasiva, como nos discursos dapublicidade. De modo que para esses tericos da cultura assim como para Adorno ouBourdieu a ameaa estaria justamente na substituio cada vez mais acelerada desdeo fim do sculo XIX, da obra de arte (que visa ao novo) pela frmula (que repe anovidade). Shusterman, ao contrrio, ignorando essa distino entre novo e novidadeinterpreta a porosidade entre os nveis da cultura como sujeio da arte popular esttica vanguardista da originalidade e da dificuldade; ou, numa palavra, como sub-misso dos padres de gosto novidade que moveria, segundo ele, a arte erudita (id., p.122).

-

222 Cognitio, So Paulo, v. 7, n. 2, p. 217-227, jul./dez. 2006

Cognitio Revista de FilosofiaCognitio Revista de FilosofiaCognitio Revista de FilosofiaCognitio Revista de FilosofiaCognitio Revista de Filosofia

certo, contudo, como afirma Shusterman, que se considerarmos a histria dasartes maiores anterior ao perodo romntico ou moderno, veremos que a novidadeexperimental e a dificuldade de compreenso no constituam condies necessriaspara a legitimidade esttica (id., p. 123; grifo do autor). Reforando, aqui, seu argumen-to, lembre-se que foi s a partir da crise da retrica no sculo XVIII que deve sersituada no contexto da constituio de uma concepo teleolgica de temporalidade: ocontnuo iluminista que critrios como o novo, a originalidade ou a ruptura seimpuseram tanto reflexo esttica quanto prtica artstica (HANSEN 1994, p. 42-3). seguro tambm, ainda na direo do autor, que no curso do sculo XX essa buscaincessante do novo, ou seja, de ruptura com a tradio constituiu paradoxalmente, naexpresso de Octavio Paz, uma tradio da ruptura: a rebeldia converteu-se, ento, emprocedimento; a crtica se fez retrica; e a transgresso mudou-se em cerimnia (PAZ1980, p. 60-80). No se pode, contudo, baseando-se na constatao da institucionalizaodas vanguardas aps a 2a Guerra Mundial, identificar a pesquisa formal da arte eruditas frmulas da mass-cult, dissolvendo como quer Shusterman a distino entre onovo e a novidade. inegvel, de todo modo, que a dicotomia entre o novo e ovelho, no sentido das vanguardas hericas do incio do sculo, envelheceu. O novo,como se sabe, foi arquivado como um fetiche conceitual, historicamente motivado,inseparvel do conceito geral de progresso. Seria nostalgia, portanto, ou velha veleidadeintentar novamente o velho choc do novo moderno no sentido das collages dadastas,cubistas, ou futuristas. No se deve, porm a nosso ver decretar, como Shusterman,a morte do novo, ou seja, sua substituio por padronizaes montonas em que aatividade criativa diminui e os mesmos temas so mecanicamente modulados numacentena de obras diferentes (SHUSTERMAN 1998, p. 126); mas se trata de redefinir osentido do termo novo no presente, como o crtico Ronaldo Brito, por exemplo, quetem empregado a expresso o outro novo para caracterizar a especificidade dasefetuaes artsticas contemporneas: outro, evidentemente, em relao ao velho novovanguardista (BRITO 2005, p. 74-88). O objetivo de Shusterman no apenas mostrarque, assim como as artes maiores no constituem uma coleo impecvel de obrasprimas, a arte popular no pode ser vinculada produo de objetos padronizados demau gosto, alheios a todo critrio esttico (id., p. 103). De fato, ele admite que osprodutos da cultura popular so muitas vezes pouco interessantes do ponto de vistaesttico, e que, portanto, seus efeitos sociais so muito nocivos, especialmente quan-do consumidos de forma passiva e sem crtica (id., p. 109); seu objetivo, porm, no assinalar, no sentido da tradio da esttica continental, que muitos produtos da mdiaso superficiais e unidimensionais; mas enfatizar que o poder de negatividade que seatribui arte erudita encontra-se, em tempos ps-vanguardistas, na cultura popular ape-sar das ressalvas que se possam fazer a produtos dessa cultura. nas formas maissomticas, de esforo, resistncia e satisfao da arte popular que, segundo Shusterman,encontram-se as crticas mais contundentes dita realidade existente (id., p. 118; grifodo autor); pois a esttica popular legtima estaria desvinculada dos privilgios declasse, inrcia poltico-social e negao asctica da vida caracterstica que o autoratribui cultura erudita como se evidenciaria em certo rock e mais particularmente nognero rap (id., p. 104).

Esses ensaios de Shusterman que defendem a legitimidade esttica da culturapopular em particular do rap tornaram-se, no curso da ltima dcada, uma refernciaindispensvel sobre o tema. O rap para o autor uma arte popular ps-moderna que

-

223Cognitio, So Paulo, v. 7, n. 2, p. 217-227, jul./dez. 2006

Vivendo a ArteVivendo a ArteVivendo a ArteVivendo a ArteVivendo a Arte

desafia algumas das convenes estticas mais incutidas, que pertencem no somenteao modernismo como estilo artstico e como ideologia, mas doutrina filosfica damodernidade e diferenciao aguda entre as esferas culturais (id., p. 144). Essa formapopular efetuaria, portanto, uma crtica da modernidade tanto filosfica quanto artstica;filosfica porque o rap suscitaria pensar a arte no como um valor cognitivo, no senti-do de uma filosofia essencialista, mas como uma experincia que produziria um pra-zer totalmente corporal uma vitalidade unificada e rica em satisfaes sensoriais eemocionais nas expresses apropriadas de John Dewey. A forma mais adequada parajulgar essa esttica africana de engajamento vigoroso e comunitrio no seria certa-mente, como mostra Shusterman, uma reflexo baseada no dualismo cartesiano ou nanoo kantiana de desinteresse (id., p.118-9); seria antes uma esttica plenamentecorporalizada tal como prope o pragmatismo de Dewey, prximo, aqui, das fisiolo-gias estticas de Nietzsche que permitiria apreender a experincia intensamentegratificante vivida nessa arte popular: a beleza vvida atravs da modulao da vidacomo arte (id., p. 239).

No rap teramos, assim, uma crtica modernidade nas artes ideologia artsticado individualismo romntico e da vanguarda modernista (id., p. 221); pois suas formasexpressivas evidenciariam que o papel da arte no promover a pura contemplaodesinteressada das propriedades formais de uma obra, mas a efetiva integrao dasdimenses corporais e intelectuais do fruidor (id., p. 159). Caberia assim arte popularrealizar, segundo Shusterman, o ideal schilleriano de integrao entre arte e vida, queembora tenha colonizado o imaginrio da modernidade artstica, acabou convertido pe-las vanguardas segundo o autor num reino etreo de puro esteticismo (id., p. 84).Enquanto a arte erudita entendida como hermetismo ftil ou gracejo fcil, no sentidoda novidade, o rap se mostraria criativo sem recuperar a noo romntica de puraoriginalidade pois investe na apropriao transformadora do antigo, seja dos velhosdiscos ou dos velhos provrbios, dotando-os de nova significao (id., p. 186); ou seja,o rap seria uma nova msica, resultado, muita vez, da seleo e combinao de partesde faixas j gravadas. Sua inovao formal no consistiria assim na criao de uma formaoriginria ou auroral, no sentido vanguardista, mas na criao de uma nova forma apartir, sobretudo, da tcnica do sampling: da apropriao de elementos da tradio; por isso que as canes de rap celebrariam simultaneamente, segundo o autor, suaoriginalidade e seu emprstimo (id., p. 150).1

1 Diferentes tericos caracterizaram a cultura ps-moderna no s popular, como emShusterman, mas tambm erudita a partir dessa tenso entre inovao e tradio.Andras Huyssen, por exemplo, mostrou que a arte depois das vanguardas, ou seja, apartir dos anos 70, no mais compartilhou do ethos de progresso cultural e vanguardista(HUYSSEN 1996, p. 74): O sentimento de que no estamos destinados a completar oprojeto da modernidade, e de que nem por isso necessitamos cair na irracionalidade ouno frenesi apocalptico, a ponto de afirmarmos a morte da arte, tm aberto um lequede possibilidades para os esforos criativos atuais (id., p. 75). Essa percepo de que aarte no persegue exclusivamente um tlos, ou ainda, de que ela no resulta de umdesdobramento lgico-formal em direo a um objetivo imaginrio seja ele o subli-me ou a utopia permitiu aos artistas, segundo Huyssen, operarem num campo detenso entre tradio (moderna, ou no) e inovao (id., p. 79). Essa tenso, entretanto,no seria para Shusterman uma caracterstica da cultura erudita, como supe Huyssen,

-

224 Cognitio, So Paulo, v. 7, n. 2, p. 217-227, jul./dez. 2006

Cognitio Revista de FilosofiaCognitio Revista de FilosofiaCognitio Revista de FilosofiaCognitio Revista de FilosofiaCognitio Revista de Filosofia

Em sua caracterizao do rap como um texto novo e nico, feito de ecos efragmentos de textos anteriores (id., p. 190), Shusterman refere-se aos conceitos depastiche e esquizofrenia de Jameson (cf. JAMESON 1985, p. 16-26). Em contrastecom a esttica da unidade orgnica, o sampling do rap figura ressalta o prprioShusterman a a fragmentao esquizofrnica e o efeito de colagem, caractersticosda esttica ps-moderna (id., p. 151). Embora afirme sua dvida em relao a Jameson, ntida, contudo, a diferena entre suas concepes (id., p. 145), pois enquantoShusterman concebe o ecletismo selvagem como transformao do familiar em algodiferente e estimulante (id., p. 149), Jameson caracteriza-o como mera mascarada deestilos que fala em lngua morta (JAMESON 1985, p. 18); ou ainda, se para Shustermano resultado do desmembramento de obras antigas para criar outras novas uma be-leza vibrante (SHUSTERMAN 1998, p. 18); para Jameson, de tal mimetismo de estilosresulta to-somente pardia lacunar, sem graa, sem impulso satrico, destituda desenso de humor (JAMESON 1985, p. 18-9). Shusterman, por fim, interpreta a variedadede formas de apropriao de signos do passado como a de sons pr-gravados umsinal de vitalidade artstica; por conseguinte, atribui habilidade criativa ao DJ quecorta e mixa um disco noutro, igualando os tempos para fazer uma transio suave,sem interrupo violenta da fluncia da dana (id., p. 147); enquanto, em sentidocontrrio, para Jameson, obras como o rap, feita de uma mescla agressiva de estilos,indiciaria ausncia de vitalidade, fruto da impossibilidade de se ter na contemporaneidadeexperincias de continuidade temporal; uma vez que essas formas produziriam no p-blico, segundo ele, uma experincia de tempo anloga vivida pelo esquizofrnico (aomenos na caracterizao de Lacan): uma experincia da materialidade significante iso-lada, desconectada e descontnua, que no consegue encadear-se em uma experinciacoerente: o esquizofrnico [diz Jameson, via Lacan] no consegue reconhecer suaidentidade pessoal no referido sentido, visto que o sentimento de identidade dependede nossa sensao da persistncia do eu e de mim, atravs do tempo (JAMESON1985, p. 21-2).

Essa tcnica do rapper e DJ de igualar os tempos implicaria, alm disso aindana perspectiva de Jameson o apagamento do sentido histrico de cada signo apropri-ado do material gravado; e, portanto, essa volta sampleada ao passado teria comoefeito paradoxal mant-lo fora de alcance; de forma que, aquilo que a princpio seriahistoricismo ou boom da memria, se revelaria, ento, como amnsia histrica. Encon-traramos assim no rap um exemplo a mais da reduo da forma artstica a um jogoannimo e auto-referente de signos, trao caracterstico, segundo esse autor, da culturatanto erudita quanto mass-miditica na ps-modernidade. Sem o poder de nomear arealidade, ou seja, de apontar para o referente, entendido como o mundo histrico,essa msica mix de sons contribuiria, sem meias-palavras, para uma prtica homici-da: o assassinato do mundo (id., p. 24). Desse modo, embora Shusterman e Jameson

mas da cultura popular, em particular do rap; porque a forma nessa msica seria toinovadora quanto assimilvel por nossa sensibilidade: uma msica feita de apropria-es de sons, de deslocamentos, fragmentao e rupturas de sons pr-gravados que norenuncia coerncia formal que sempre foi requerida, inclusive, pela tradio artstica(id., p. 191; grifo nosso).

-

225Cognitio, So Paulo, v. 7, n. 2, p. 217-227, jul./dez. 2006

Vivendo a ArteVivendo a ArteVivendo a ArteVivendo a ArteVivendo a Arte

destaquem um mesmo trao formal na produo artstica contempornea pastiche ouecletismo , suas anlises da lgica cultural no capitalismo tardio ou ps-industrial so,do ponto de vista poltico ou ideolgico, distintas, seno antagnicas.

Shusterman tambm destaca a virtuosidade criativa com que os artistas de rap seapropriam das novas tecnologias: mesas de gravao mltiplas, baterias eletrnicas,computadores, sintetizadores, sons produzidos por calculadoras, telefones digitais, vdeo,rdio, ou TV (SHUSTERMAN 1998, p. 155 e 180). O rap seria, assim, um produto denossa tecnologia eletrnica global, mas que procura, dialeticamente, afront-la ouhumaniz-la (id., p. 127): seria uma arena expressiva na sntese do autor para anegociao entre o tecnolgico e o humano (id., p. 128). No scratching, ou seja, natcnica em que se arranham os discos ao deslocar a agulha do toca-disco durante arotao, produzindo com isso um som sujo ou spero, teramos uma crtica imagem deque toda tcnica soft ou cirrgica. O rapper, chamado MC, exerceria, segundo essejuzo, a funo de master of ceremony das crticas imanentes dita racionalidadeinstrumental; efetuando, em outros termos, no plano da cultura popular, uma crticaanloga a de John Dewey que, num mundo cada vez mais tecnolgico, privilegiou aarte em relao cincia; antecipando assim na arqueologia de Shusterman aanlise mais elaborada de Foucault sobre o poder disciplinar, assim como a crtica aindamais amarga que Adorno fez da desintegrao social e pessoal produzida por uma soci-edade administrada que governa pela diviso e homogeneizao de suas formas buro-crticas (id., p. 242).

evidente que o poder de negatividade de tcnicas como as do sampling ouscratching, destacadas ruidosamente por Shusterman, depende do modo como elas soempregadas em cada obra singular, seja na cultura erudita, seja na cultura popular. Re-cordemos, inclusive, que na msica de vanguarda dos anos 50 compositores como PierreSchaeffer ou Karl-Heins Stockhausen utilizaram-se dos meios tecnolgicos ento dispo-nveis como fazem, hoje, os rappers na cultura popular para ento elev-los aoplano de uma potica tecnolgica; efetuando assim uma crtica s conseqncias dopredomnio do desenvolvimento tecnolgico enquanto racionalidade formalizada ouoperacional que relaciona meios e fins no dito mundo da vida, ao modo da tradiodad-surreal. inegvel que a arte tecnolgica atual, salvo excees tediosa, repetepadres, replica virtuosismo, arrisca-se no vazio, pois a simples multimidiao dos pro-cedimentos artsticos no uma garantia de inveno ou originalidade (MACHADO1993, p. 87). Temos que diferenciar uma arte (tecnolgica) meramente decorativa,ilustrativa, utilitria, digestiva, pirotcnica e de eletroentretenimento de uma arte quetenta criar honestamente uma experincia esttica (CAMPOS 1993). Sendo assim,

...no o caso de fetichizar as novas mdias no interior da sociedade de mas-sas, pois o simples domnio de suas tcnicas, s por si, no transforma nin-gum em grande artista [...] mas certo que a sua presena inspiradora e oseu conhecimento extraordinariamente relevante para a definio dos rumosda arte. (id., p. 8)

Desse modo, a questo saber se os DJ e os artistas de rap, enquanto MC, limitam-se afazer acrobacias com a tecnologia comercial da mdia, e com a prpria msica comercialou se elevam essa tecnologia condio de uma potica: ou seja, se obtm com oscratching, por exemplo, enquanto rasura dos meios tcnicos, resultados artsticos indispensveis efetuao poltica da arte.

-

226 Cognitio, So Paulo, v. 7, n. 2, p. 217-227, jul./dez. 2006

Cognitio Revista de FilosofiaCognitio Revista de FilosofiaCognitio Revista de FilosofiaCognitio Revista de FilosofiaCognitio Revista de Filosofia

A funo poltica do rap, tambm visvel segundo Shusterman, na forma como frudo pelo pblico; pois sua fruio contrastaria com a recepo erudita por estarmais prxima da experincia e menos estruturada por normas (SHUSTERMAN 1998,p. 100). Na fruio da grande cultura, teramos mais razes para falar de sensaesdissimuladas e de satisfaes ilusrias do que no divertimento da arte popular (id., p.113); uma vez que a fruio de certo hip-hop (incluindo-se a o rap) e de algum rock(no apenas dos anos 60 ou 70 como tambm da atualidade) , por vezes, to intensa-mente arrebatadora que mesmo as crticas mais severas acabam por reconhecer opotencial passional e os prazeres exaltados por essa experincia (id., p. 112). Essamsica atinge diretamente o pblico com seu imediatismo sensorial continuaShusterman levando-o a mover-se, a danar, a cantar junto num esforo to vigorosoque acarretaria a superao de resistncias, como embarao, medo, falta de jeito, faltade vitalidade (id., p. 118). Os crticos da cultura, portanto, reproduziriam um mal-entendido ao caracterizarem essa fruio como apatia ou passividade (id., p. 119);porque esses crticos equivocadamente consideram o pblico de arte popular prosse-gue o autor como um pblico de massa, unidimensional, recusando-se a reconhecerque ele uma constelao oscilante de vrios grupos sociais; e que, portanto cadasegmento sociocultural interpreta essa arte a partir de sua experincia social particu-lar (id., p. 128). Mesmo reconhecendo que no se pode desconsiderar as capacidadesde resistncia do pblico, autores como Pierre Bourdieu alertam, contudo, para o fatode que no se pode subestimar os efeitos que os meios de massa exercem na constitui-o dessa experincia social (BOURDIEU 1997, p. 51). Em sentido anlogo, JeanBaudrillard argumenta que as diferenas na recepo, tais como as destacadas porShusterman, so ilusrias, uma vez que remetem a um modelo abstrato que dissolvetoda relao concreta ou conflitual; o que significa dizer que a lgica da produoindustrial das diferenas caracterstica da sociedade de consumo esconde, segundoBaudrillard, a mais rigorosa discriminao social (BAUDRILLARD 1980, p. 153).

verdade que a experincia vanguardista hoje encerrada mostrou e, aqui, odiagnstico de Shusterman certeiro que a introduo da arte na prxis cotidiana nopode ser realizada intentando-se a revoluo no sentido de certa modernidade artstica;o que no significa dizer, segundo o autor, que a esttica do rap, de profundoenvolvimento corporal e participante tanto em relao ao contedo como forma seja destituda de fora poltica (SHUSTERMAN 1998, p. 163) preciso, porm, nessaavaliao de seu potencial crtico que no implica a revitalizao do iderio transfor-mador das vanguardas , verificar, a nosso ver, como o rap se inscreve na sociedade deconsumo e de mercado; ou seja, analisar em que medida no imediatismo sensorial quecaracteriza a fruio do rap h a abolio do distanciamento crtico, impossibilitandosua efetuao poltica. Pois quando a arte popular se integra na prxis, o que se tem,segundo Bourdieu, por exemplo, a sua submisso ao jogo das foras do mercado, e,portanto, sua converso em objeto de consumo (BOURDIEU 1997, p. 38). Tendo destrudoa autonomia artstica e adotado com entusiasmo o contedo da vida comercial e ordin-ria, o rap teria, na direo de Bourdieu, eliminado a distncia esttica mnima necessriapara que se mantivesse fora do ser massivo do capital, no podendo assim operarcomo alternativa realidade; enquanto, para Shusterman, ao contrrio, as implicaeslucrativas do rap com alguns dos aspectos do sistema [...] supondo que esse sistemaexista [...] no anularia seu poder de crtica social (SHUSTERMAN 1998, p. 162). Em suacrtica imanente, o rap evitaria tanto o abuso depreciativo do sistema cultural, como a

-

227Cognitio, So Paulo, v. 7, n. 2, p. 217-227, jul./dez. 2006

Vivendo a ArteVivendo a ArteVivendo a ArteVivendo a ArteVivendo a Arte

compulso de vender-se s presses imediatas e comerciais do mercado (id., p. 191):Ns devemos, afinal, estar completamente de fora para criticar esse sistema cultural, defato?; ou ainda: a crtica descentralizada que o ps-modernismo e o ps-estruturalismofranceses fizeram s fronteiras definitivas, fundadas ontologicamente no colocou seri-amente em questo, h tempos, a prpria noo de se estar totalmente fora (id., p.162)?

O poder de negatividade da arte popular como o rap estaria, assim, na perspec-tiva de Shusterman, no fato de ela manter estreita relao com seu pblico no interiorde uma sociedade mercantilizada e, simultaneamente, efetuar uma crtica impessoalidadedo mercado mundial (id., p. 116). No se pode ignorar, contudo, que bandeiras dosrappers, como a afirmao da honra negra e o desafio dominao cultural e polticabranca referidas pelo autor tm sido acolhidas, sobretudo, por organizaes nogovernamentais voltadas para aes sociais em favor de causas humanitrias e polticas(id., p. 121). possvel argumentar, com Jean Galard, que essas parcerias entre a artepopular e o terceiro setor pois estamos deixando de lado as ditas polticas afirmati-vas de governo uma forma de reparao de um Estado degradado (GALARD 1998,p. 639-51); seria uma racionalizao, uma atividade compensatria, uma ideologiada reparao que prospera sobre um fundo de sentimento de culpa inseparvel doluto, ainda em curso, pelo fim da modernidade que evidentemente no ataca, doponto de vista poltico, as causas verdadeiras (id., p 19). A constituio tpica de ummundo sensvel comum, na expresso de Jacques Rancire anloga, aqui, concep-o de cultura popular em Shusterman , seria, assim, na interpretao de Jean Galard,um arremedo de reconciliao social, como se o estado do mundo precisasse apenasser retificado com um pouco de boa vontade e alguns louvveis exemplos (id., p. 12).Radicalizando essa crtica podemos indagar, finalmente, se o voluntarismo das vanguar-das fundado no artista-inventor, herdeiro do gnio romntico, segundo o imaginrio damodernidade artstica, no foi substitudo, no presente, pelo voluntariado de um artis-ta-manager enquanto excepcional organizador: como o rapper MC na msica; ou ografiteiro; ou ainda o agenciador de um coletivo nas artes plsticas; uma vez que ahabilidade para a gesto passa a ser, agora retomando Galard a primeira qualidade doartista relacional, gerente de eventos conviviais, atilado e autoritrio empresrio de ope-raes simblicas: de eventos que s produziro efeitos, ou ainda, s se transformaroem efetuaes artsticas, se forem veiculados pela mdia, como a MTV, isto , converti-dos em elementos de espetculo para grande nmero de pessoas e em produtos deconsumo cultural (id., p. 15). Fica decerto um problema em aberto, porque recente: ode saber se possvel, no quadro de generalizao esttica do presente, uma estticano compartimentada que evidencie a funo social e o processo da experincia corpo-ral, como quer Shusterman, mas que questione a glamourizao da cultura e aespetacularizao do social (SHUSTERMAN 1998, p. 160).

Shusterman situa sua reflexo entre o pessimismo reprovador que atribui selites culturais reacionrias e o otimismo celebrador que toma a cultura popularcomo livre expresso daquilo que h de melhor na vida e na ideologia americana (id.,p. 109):

Minha posio intermediria a de um meliorismo que reconhece os abusos eos defeitos da arte popular, mas tambm seus mritos e seu potencial. Sustentoque a arte popular deveria ser melhorada, porque ainda deixa muito a desejar,

-

228 Cognitio, So Paulo, v. 7, n. 2, p. 217-227, jul./dez. 2006

Cognitio Revista de FilosofiaCognitio Revista de FilosofiaCognitio Revista de FilosofiaCognitio Revista de FilosofiaCognitio Revista de Filosofia

e ela pode ser melhorada, porque pode alcanar, e tem alcanado, um mritoesttico real servindo a fins sociais de valor. (id., p. 126; grifo do autor)

Como considerava que as condenaes gerais da teoria continental arte popu-lar, que aqui reconstitumos parcialmente, eram ainda muito influentes, o intento dePragmatist aesthetics foi afirmar a realidade esttica, e a dimenso poltica, dessa arte(id., p. 220). A consolidao, todavia, da esttica pragmatista no interior da filosofiaamericana depende, desde ento, da produo de ensaios que examinem problemasespecficos da arte popular. imprescindvel a multiplicao de estudos que a partirdesses ensaios matrizes, em chave pragmtica, interpretem obras singulares situando-asem contextos histricos cuidadosamente constitudos.2 Depende tambm, no caso doBrasil, de uma maior difuso do pensamento de John Dewey, o que pressupe a tradu-o integral de seu texto Art as experience, suprindo grave lacuna em portugus3 ;evitando-se, inclusive, que se reduza, tambm entre ns, a esttica anglo-americana filosofia analtica da arte (id., p. 230). Se isso ocorrer, esse livro de Shusterman tercumprido a funo de programa para outros trabalhos, encorajando estudos maisempricos da cultura popular (id., p.227).

2 essa anlise detida do contexto que permitir a compreenso do sentido da generaliza-o do esttico na contemporaneidade que consideramos distinta, nesse texto, da estetizaoda vida intentada pelo projeto moderno. Projeto esse que se teria, inclusive, realizadodepois das vanguardas segundo alguns crticos da cultura porm com sentido inver-tido, pois enquanto generalizao do esttico. Entendemos por esse termo, cabe ressal-tar, o que alguns autores denominam abuso esttico ou disseminao do cultural:um estado no qual a forma artstica renuncia s suas leis internas, no sentido da autono-mia da obra historicamente conquistada no perodo das vanguardas, tornando-se, porisso, aderente dita realidade existente; de modo que a arte seria fruda, ou consumida sem mediaes como dado natural.

3 Destaque-se, no pas, os textos sobre arte e educao de Ana Mae Barbosa, como JohnDewey e o ensino da arte no Brasil (2002).

-

229Cognitio, So Paulo, v. 7, n. 2, p. 217-227, jul./dez. 2006

Vivendo a ArteVivendo a ArteVivendo a ArteVivendo a ArteVivendo a Arte

Bibliografia

ADORNO, Theodor W. (1982). Teoria Esttica. Lisboa: Edies 70.

BARBOSA, Ana Mae (2002). John Dewey e o ensino da arte no Brasil. 5. ed. SoPaulo: Cortez.

BAUDRILLARD, Jean (1971). A sociedade de consumo. Lisboa: Edies 70.

BOURDIEU, Pierre (1997). Sobre a televiso. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.

BRITO, Ronaldo (2005). O moderno e o contemporneo: o novo e o outro novo.In: Experincia crtica. So Paulo: Cosac Naify.

CAMPOS, Augusto de (1993). Inveno potica escapa de morte precoce. O Estadode So Paulo, So Paulo, 4/9/93.

DANTO, Arthur C. (2005). A transfigurao do lugar comum. So Paulo: Cosac Naify.

DEWEY, John (1958). Art as Experience. 18. ed. New York: G. P. Ams Sons.

ECO, Umberto (1979). Apocalpticos e integrados. So Paulo: Perspectiva.

GALARD, Jean (1998). Estetizacin de la vida: abolicin o generalizacin del arte?In: ALLAL, Alberto (org.). La abolicin de la arte. Mxico: UNAM. p. 639-51.

HANSEN, Joo A. (1994). Ps-modernismo & cultura. In: CHALUB, S. (org.). Ps-moderno & semitica, cultura, psicanlise, literatura, artes plsticas. Rio de Janeiro:Imago. p. 37-83.

HUYSSEN, Andreas (1991). Mapeando o ps-moderno. In: HOLANDA, HeloisaBuarque de (org.). Rio de Janeiro: Rocco.

JAMESON, Fredric (1985). Ps-modernidade e sociedade de consumo. Novos EstudosCEBRAP, So Paulo, n. 12, p. 16-26, jun. 85.

MACHADO, Arlindo (1993). Mquina e imaginrio. So Paulo: Edusp.

RANCIRE, Jacques (2005). A partilha do sensvel: esttica e poltica. So Paulo:Editora 34.

SHUSTERMAN, Richard (1998). Vivendo a arte: o pensamento pragmatista e aesttica popular. So Paulo: Editora 34.