SA~AMC.E vof.. 2.(3)11~fb · quichuay aimoro,de variosprovincias delanti-guo Perú, 01 menos desde...

Transcript of SA~AMC.E vof.. 2.(3)11~fb · quichuay aimoro,de variosprovincias delanti-guo Perú, 01 menos desde...

SA~AMC.Evof.. 2.(3)11~fb

La Vilea o Parieá

¿Purga oestimulanteindígena?

-Algunas referencias

etnohistóric8s-

Este breve trabajo tiene por objeto dis-cutir, sobre lo base del análisis de algunos tex-tos etnohistóricos tempranos, los antecedentesque arqueólogos y etnógrafos nos hon entre·godo acerco de lo utilización ritual del polvode la vil c o por parte de grupos indígenasdel área ondina meridionol. En él, se examinanalgunas referencias que arrojan luz acerco delempleo de esta substancio, los implementos conque se inholaba, el contexto médico-rituol enel que se operaba y su relación con lo que seha denominado el "complejo del rapé" o"complejo del alucinógeflÓ" en la literaturaarqueológica. En particular, se discute el origenquichua del instrumental utilizado, y su rela-ción con el universo religioso del incorio. (T)

Por los antecedentes que iremos exami-nando, creemO!r que en el seno del contextocultural, de carácter eminentemente religioso,en el que se inserta, ha de concederse particu-lar importancia 01 factor medicinal, máximede tipo profiláctico, expresado por la 'purga'oLos implemen~os utilizados en lo absorción deAnadenanthera sp., descritos con cierto °deta-

(T) El empleo de polvos medicinales o aluci-nantes parece" ser muy antiguo "enAméri-

ca. Lathrap (1976: 47) cree ver representacio-nes de tabletas (snuff toblets) en figuril/os dela cultura Valdivio, Costa del Ecuador, (2.500-1.500 A.C.). Tal cosa no BS segura. Sin embar·go, aparecen ya tubos de inhalación, en arci-lla cocida (snufflng tubes) en lo cultura Cho-rrera (T.OOO • 300 A.C.). Lo formo de estostubos, sin embargo, difiere notablemente de lostubos de hueso tallado, propios del área andlnameridional.

l/e en los relatos, deben ser, a nuestro juicio,considerados como parte importante de lam a ter i o m e d i c o de grupos de habloquichua y aimoro, de variosprovincias del anti-guo Perú, 01 menos desde jauja, por el norte,hasta lo provincia de Tucumán (República Ar-gentino) y el Norte de Chile.

2.1. El moyor acoplo de Informaciónque nos presento Cooper, en su trabajo sobreeste temo, proviene de los tribus norocciden-tales de América, de suerte que sitúo en estaregión, el centro donde se dio un uso más in"tensivo o este elemento cultural. En su análisisde lo distribución geográficade lo absorción dePiptadenia sp., (Anodenanthera sp.) (2) señalaque también es empleado, aunque en menorescola, entre los Q u i c h u o s del altiplanoperuano, los 'M o t o c o y los tribus delrío Guaporé superior; entre los L u le enelsiglo XVIII así como entre los indios de losalrededores de Córdoba (Argentino), en el sigloXVI (Cooper, 1963: 536).

Al ana/lzar el modo de elaboración delpolvo y su forma de empleo (o través de lonariz), no cita referencias del área ondina me-ridional, o no ser una breve e incidental refe-rencio a los L u I e s del siglo XVIII. Tam-poco ilustro con figuras los Implementos utili-zados en lo inhalación, de Piptadenio sp., si

(2) El antiguo género Piptodenlo, con el quefue conocida lo vII e o hasta hacepo-

co, ha pasodo yo a lo sinonimio, denominándo-se ahora el género, Anadenanthero.

bien trae, con cierta abundancia, dibujos de loselementos uti/lzados para fumar el taboro (Ni-f2.1i!!!!gJ.!l.tLacumy otros especies), cuyo absor-ción presenta no poca similitud ron la inha-lación del polvo de vil c a.

2.2. La relación existente entre la ros-tumbre, establecido etnogróficamente, de ab-sorber el par I c Ó o vii c o Anadenon-thero sp. y los implementos arqueológicos tra-dicionales existentes en el área ondina paraelmismo efecto, (''tabletas y tubos de rapr, co-mo hon sido denominados), no aparece en suobro, pero ha sido señalado, por otros investi-gadores posteriores (3). Las referencias ~tno-históricos que presentamos aqU/: aportan nue-vos datos sobre esto relación.

Los arqueólogos han señalado, desde elaño 1898, por lo menos, la existencia de estosimplementos desti~dos o obsorber un polvoestimulante. Los trabojos de Boman (1908),Ambrosettl(T907-1908), Lotchom (T91O),Uhle(T913), Oyorzún, (1931), Mostny (1958), No-vilJe (T959), Le Paige (1961), Núñez, (1963),Spahni (1967), para no citar sino algunos, handejado 01 descubIerto lo existencio de un 'lIQrio-do instrumental, hermosomente tallado, en re-lación estrecha con algún ritual, no Identifica-do, y conectado con la rica tradición culturalde Tiwonoku, en los proximIdades del LagoTitlcaca. Varios trrIbojoshan destacado esto in-fluencia (4). Según diversospruebas, este Influ-jo cultural tlwanocota, reflejado poderosamen-te en el complejo médico-re/~ioso de obsor-

(3) Cfr. l+'ossén,1965,1967¡WassényHolms-tedt,I963.

ción del rapé, parece haberse iniciado hacialos siglos 1/1ó IV de nuestra era, y perduradono solo hasta la llegadade los españoles, sino,en forma de un Tiwonacu epígonal o terminal,hasta los tiempos coloniales tempranos (5).Aunque nada POdamosdecir aquf sobre el esti-lo propio del instrumental desuito por lo¡ cro-nistas, es Indudable que la tradición culturalde la absorción de la vil c a o par I c Ó

-seguramente tomada por la cultura Tiwanakude otros pueblos- imprimió un sello particulora ésta, el que quedó marcado en la típicofactura de los tabletas, tubos de aspiración,ca-jitas para el polvo, espátulas y otros elementosculturales con los que estaba relacionado.

2.3. De acuerdo al registro arqueológico,se sabe que la distribución de los implementosdel llamado "complejo del rapé", en el, áreaondina meridional, conforme un amplio circu-fo que incluye varias focalidades del sur delPerú (aproximadamente desde la fatitud de Are-quipa), el occidente de BolivIa (móxime Tiwa-naku y aledaños), .el Noroeste de Argentina(provincias de jujuy, Catamarca, Tucumón),y norte de Chile, hasta aproximadamente los27· ó 2[[0 de lot. S. En este vasto circuito,

.resalta poderosamente la zona del Salar de A ta-

(4) Sobre ef pOniculor, entre la rica biblio-grafía existente, consúltese, sobre todo,

Núñez, 1964 y Berenguer y Plaza, MS., 1973.

(5) Núñez (1969: 89-90) señala que lasprác-ticas insuflatorias (o inhalatorias) han de

situarse -<11 menos para el Norte de Chile-en unhorizonte cultural de Tiwanaku (a partir delsiglo VII D.C.) y que su empleo decrece duran-te el pertodo de influencia incaico.

cama, en Chile, con su centro en el pobladode San Pedro' de Atacama. Esta región ataca-meña, con sus ~dos pivotes máximos Calama-Chfuchfu y San Pedro de Atacama y sus ail/os,presenta más del 80,., de todas las tabletasy tubos de insuflación existentes, de los cualesuna porción considerable se expone en él Mu-seo arqueológico de San Pedro de Atocoma(11Región, Chile).

No nos detendremos aquf a analizar elpor qué de esta superabundancia de materialde este complejo cultural en esta áreaecológica,caracterizada por un ambiente desértico deoasis y de valles muy pequeños, intensamenteregados, ni tampoco el rasgo cultural en sícomo caractenstlcDpropia de conjuntos cul-turales mós amplios.

2.4. El uso de Anadenanthera sp. inho-lado en forma de polvos (no fumado) a travésde la nariz, era fenómeno ampliamente cono-cido en /o costa y en /o sierra tanto ecuato-riana, como peruana. Hora Alvear (1971: 18)señala que tal uso fue frecuente en la costa de laprovincia ecuatoriana de Esmeraldas, y tam-bIén en la Provincia serranade Imbabura (Nor-te del Ecuador); La planto conocida como "co-hoba" (que no se debe confundir con la caoba)era utilizada en Santo Domingo (de los Colo-rados), Guayaquil y Esmeraldas. Pero la dife-rencio fundamental con el área ondina meri-dional, que ahora estudiamos, radica en que enel Ecuador -y seguramente en Colombia entrelos antiguos chibchas- fue la pipa, el sistemaempleado para inhalar -no fumar- el polvo alu-cinógeno. Estas pipas, al decir del mismo HoraA lvear, eran de pIedra o de arcilla cocida.

casi todos, los autores han afirmado que

el objetivo perseguido con esto inhalación, fuelograr un estado de intoxicación transitoria.caracterizodo por uno excitación suave o vio-lento, que, en el caso de los shomanes o bru-jos, podría traer visiones o contactos con losfuerzas espirituales. Entre 10$ usos descritos porCooper (1963: 538) se señalan: "Como unestimulante de uso diario, pOr ejemplo entrelos G u o h iba, y como excitante en pa-rrandas de bebido o antes de expediciones gue-rreros; por los cozadores para hacer les más aler-tas y darles uno visión mós ~~tra'!1fl.Jy, entrelos P ira y C o t o w i s h i, dado o losperros de cazo, con el mismo propósito); co-mo profilaxis contra los fiebres, entre losM o u é; por los curanderos paro inducir eltrance, visiones y comunicoción de los espíritusY4S! servir de ayudo en la clarividencia, profe.da y/o adivinación, como entre los C h I b-e h o, los an.tiguos peruanos, los U o u p é sy los pueblos del Orinoco superior y los M a·t a c o; o para atraer lo JIuvio, como entre losL u I e del siglo XVIII" (Cooper, 1963: 538).

3.1. En 1614, el Anobispo de Limo,don &rtolomé" Lobo Guerrero, se quejabaamargamente de la ido/atrio e infidelidad delos indígenas de su Arzoblspodo. Decía textual-mente:

••... Se ha visto por experiencia probadacon relación de nuestros jueces vis/todo-res, que han entendido en las COU5(lS deIdolatría, y de las personas religiosos fide-dignas, que cosl los mós de los indiosque hasta hoy se han visitado despuésque empezamos o gobernar este arzobis-pado, son iooJatros y af)Óstatas de nuestro

Santo Fe Colólico, y que guardan los ri-tos y ceremonias .de su gentilidad, ho-ciendo culto y adoración al demonio, enpiedras, cumbres de cerros, cuerpos muer-tos, fuentes, lagunas, árboles y otros mu-chas cosos, Lo cual causo d debido 1erIt/-miento ... " &1..DUtliols, 7966: 50).

Esto cito está tomodo de la obro 'Consti-tuciones SynodoJes del Arzobispado de 105 Re-yes en el Perú', en su copítulo VI intitulado:"Del orden que ha de haber para la extirpo-ción de lo ldolamo de los Indios".

Si eso era /o realidad del resultado de laevangelización para 1614 -lo que provocano,entre otras, lo visito del jesulta Pablo josephde Arriogo en los años 1676-1617 (6), podemosbien imaginor cuol sería lo situación en fechosanteriores.

3.2. En uno relación de Cristóbal deA lbornoz escrita hacia 7580 y publ icoda porDuviols en 1967 se hace referencia a un géne-ro de huocos" en lo que los predica:JQteS yreligiosos, aparentemente no habían reparadotal vez por su pequeñez y carácter artístico

(6) Arriogo publicó en Limo, en 1621, su fa-moso obra "La extirpación de los here-

¡'os en el Perú", resultado de las ex~rlencjaspropios y de otros religiosos de su Orden enlos numerosos V~ ordenados por el Arzobis-po de Limo. A través del tifán iconoclasta, pro-pio de lo mentalidad teológico de lo époaJ, nosllegan vol/asís/mas noticias relativas a los for-mas que adquiría lo religión indígena entrelos shamones o a nivel familiar, así como de loporaphernalJa que era utilizado en el ritual yel culto.

pero que el documento considera altamentepeligroso y que, por tanto, "se ha de procurarbuscar y destruir". Después de describir, entreotras guacas, unos, ""7SOS antiguos que tienencon figuras" (7) el documento consigna:

"Tienen otro género de guacasque llamanvilcas,que aunque la vi/caes un génerodefruta ponzoñoso que nace y se da en losAndes (de) tierra caliente, de hechura deuna blanca de cobre de Castillo, cúransey púrganse con ella y se entIerran conella en las mós provincias de este reino,háse de advertir que unas figuras comode carneros de madera y piedra y tienenun hueco como tintero (que es donde semuele esta vilea) se ha de procurar bus-car y destruir. L1ómaseel tintero vileanay los adoran y reverencian. Es esta vi/ca-na hecha de muchas diferencias de pie-dras hermosos y de maderas fuertes. Tie-nen, fuera de esta vi/ca,otros muchos gé-neros de medicinas que las llaman vilcas,en especial de purgas. Hay muchos géne·ros de médicos que todos son hechicerosque usan de curar e invocan al demonioprimero que comiencen a curar, y estoes cierto... " (in Duviols, 1967: 22; gra-ffa modernizaCh por nosotros).

Este extraordinario texto descrIbe, sinsombra de duda, a las tabletas que los arqueólo-gas han denominado "tabletas de rapé" alu-

(7) Seguramente se trataba~de k e r o sdestinados al consumo de la chicha, con

ocasión de las fiestas.Ya antes en 1611, Francisco de A vilohace unarelación sobre los resultados de su visita a lospueblos del Arzobispado de Lima. A vi/a fue,probablemente, el más sagaz descubridor y des-tructor de las w a k a s indfgenas en todoel Perú, (4 vi/a, 1966).

diendo con ello a lo absorción de un polvo através de las narices, al modo como era absor-bido el rapé en Europa. Sobre lo base de estetexto, iremos consultando otras fuentes etno-históricas tempranas, tratando de obtener uncuadro de conjunto de carricter coherente.

3.3. En la descripción de la provinciade jauja, contenido en las Relaciones Geográfi-cos de Indios, y correspondiente al año 1582, yen respuesta a un expreso cuestionario retII, ~

estampa lo siguiente declaración:

"... e que no sob/on fJntlguamente curar-se, más de que después que el lneo losseñoreó, hubo algunos que sob/ansongrorcon puntas de pedernal, y se purgabancon unos frisolllJosque.1JDman v , I e ay tomaban el polvo de taboco por lasnarices" (l881: 86; respuesta a /Q inte-rrogación 17).

Ya expondremos, en detalle, los elemen-tos que nos suministra este texto. jauja erauna de las provincias más importantes del im-perio incalco, como que allí se veneraba elcuerpo embalsamado de Huayna Cópac,y deallí fueron extraídas por los españoles enormesplanchas de oro de sus templos, según nos re-fiere el cronista Cristóbal de Mena (l968:157).

3.4. El cronista indígena Guamán PofT1(J

de Ayala, nacido hacia 1525, en su obra "Nue-"7 Crónica y Buen Gobierno ", terminada haciael año 1614, nos ofrece la siguiente descripciónque dice en la parte pertinente:

••...de como tenlán costumbre de purgar-se cada mes con su purgo que ellos lla-man bi/ca taurl con tres pares de granopelado con maca y lo ajunta(n) y mue-

le(n) y se la beben por la boca y seechan luego con la mitad por debajo conuna medicino y jeringa que ellos llamanui/cachina con ello tenían mucha fuerzaporo pelear y aumentaban su salud y du-raban sus vidas tiempo de doscientos añosy comían con mucho gusto y había otrosmuchar purgas de indios y no se san-graban de enfermedades sino de caídaso porrazos y así tenían tanta fuerza ybravos hombres tomaban un león con lasmonos y los despedazaban a los dichosanimales les mataban a armas los indios..."(1969: 39).

3.5. Finalmente, tenemos, poro una zo-na marginal del imperio incoico, el habito! deIw ind/genas Comechingones y Sanavirones dela Provinciade Tucumón (Argentina) la siguien-te referencia que nos do Pedro Sotelo NafVÓez,el año 1583:

"Comen maíz, fr/soles, qu/noa y pocaalgarroboy chañar que alcanzan y otrasra/ces... No hacen tonto caudal de lao z u o (chicho) como los indios del -Pirú. Toman por las narices el sebil, quesuna fruta como vi/co; hácenla polvo ybébenla por las narices (1885, 152).

Estas referenciaS, cotejadas entre SI; ono·lizodosy complementados con otros informacio-nes, nos darán pie a algunas re!!exiones, queapuntamos o continuación.

4. EL CONTEXTO CULTURAL DE LA unLlZACION DE Anodenanthera sp. (8)

4.1. El contexto rellgioso.- Lo primeroque l/amo la otenclón, al onolizor con cuidadolas referencias citados, es que los implementospara lo obsorción o insuflación de lo semillade lo vil c a, son l/amados "guaco". Wo k a,

en quichua, designa, según Loro: "Dios, divini-dad, deidad, cosa sagroda... todo lo singularysobrenatural" (1971: 306). Es decir,se trotaaqu/ de un elemento sagrado, utilizado en uncontexto religioso, y por ello, a juicio de lospredicodores, se hace necesario destruir/o. Sunombre es vil c a. Wi II k a, en quidwa,designo varias cosos. Tanto significa el órbolde la familia de ·las Mimosóceas como a lo se-millo del mismo. También significo "dios menoren la teogonía Inkaico" (Cfr. Lera, 1971: 321-322). De esta último IIOZ, deriva el términow i II k o como equivalente a sagrado. W i 11·k a n i n a, por ejemplo, es el "fuego sagradode los sacrificios incoicos" (Loro. ibid., 322).

No nos puede sorprender, pues, lo asimi-lación de w i I I k ° con w o k o, tal comolo hace Cristóbal de A lbornoz, quedando pa-tente el contexto religioso en el que se U$Q

la semilla de la planta.

4.2. Descrlpclón de la planta de lo que

se obtiene.- De acuerdo a Cristóbal de Albor-noz, lo vil c o es "un ginero de fruto pon-zoñosa que nace y se do en Los Andes, tierracoliente, de hechura de uno blanca de cobrede Castillo". Se alude oqu! 01 habltat de Ano-denanthera, que prefiere las zonas cálidas y

(8) Hay variosespecies del género Anodenan-thero: A. Peregrina,A. macrocarpo, y~.

culebrina. Todas producen un efecto slmilor,Los nombres con que son conocidos estas plon-tos son, según Cooper (1963: 536): porlcó,curupa, cohobo (? ), yupa, yapa, nJopo, vil-c a, huIHG9,sebl/, jataj. Al porecer, en eláreo ondino merldionol, kJs más frecuente fueA. moaOCOfP!!.

secas. No hemos obtenido información sobreel área de dispersión de Anade'19!!.r!Jera.Se da.en todo caso, en el centro y sur del Perú,en Bo-liviay al parecer, también en el norte de Chile,donde existe una especie que alcanzogrande-sarrollo arbóreo, y que hemos podIdo ver cre-ciendo en el volle de Lluta, (Haciendo Boca,'Vegra),.no estamos ciertos, sin embargode quese trote de lo mismo especie, aunque seo de-nominado vil c a en la zona (9). Por lavertiente oriental de los Andes, se extendenáhasta laprovincia de Tucumán,donde, de acuer·do a Sotelo Narváez, era llamadaya en 1583con el nombre de s e b i l. (Cfr. Fig. 1,Cuadro de distribución del uso de ~-rf1g~ I2DJJLden~sp.) Cooper, 1963, señaloelárea de influencia de este elemento cultural,pero esto no quiere decir que tal distribuciónhaya de coincidir exactamente con el habitatde la planta. En Chile, concretamente, elemen-tos del "complejo del rapé" (tabletas y tubosde inhalación) han sido encontrados por el surhasta Caldero, en la franja costero, y han sidohollados con frecuencia en lugares costerossituados más 01 norte (Arica, Pisagua, Iqui·que, Antofagasta, Taltal), la mayor abundanciase da en el áreade San Pedrode A tacama,perono tenemos pruebas de que la vil c a hayacrecido en esos lugares.

4.3. Característicasde lasemilla.- La se-milla de la vil c a o w i II k a es descritacomo "fruta ponzoñoso" por Cristóbal de Al-bornoz, y como "unos frisolí/los" por la Des-

(9) No hemos podido consultar o Towle. ensu obra The Ethnobotany of Pre-Colum·

bian Peru (T 961).

;:.:~~:~''. .

Guamán Poma de Ayala hablo de "B i l·c a t a u r i". Es posible que esta denomina-ción signifique que lo purga se realizaba me-diante una mezcla de semillas de \1 i I c o~nadenant!J!J11sp.) con semillas de t a u r i.T a u r i sería, según Horkheimer (T960: 80,Tabelle 11) la denominación aimara de la plan-ta !:..upinusmutrlbilis, cuyo nombre quichua,según el mismo autor, sería t a r w i (TO)La frase de Guamán Poma:

" Consu purga queeHos llaman bilcatauricon tres pares de grano pelado con macoy lo ajunta(n) y lo muele(n) y se lobeben..."

(Jludeclaramente d la mezcla de las se-millas de vil c a ("tres pares de grano pe-lado") (11) con t o u r i en formo de m oca.¿Qué es esto m o c a? Tal vez se trote delo voz m a c h c a, también conocido hoygeneralmente en lo sie"a ecuatoriana como

(lO) El t o r w i es conocido en la.sie"aecuatoriana (Provincia de Imbabura) co-

mo t a u r l. Pertenece esta planta, de her·mosos flores azuladas, y de semilla blanco, oi-go aplastada,o la familia de lasPapilionáceasyen su estado natural es amarga. 5010 despuésde 3 días de ser puesta 01 agua corriente, pue·de ser consumida. En el Perú es conocida tam-bién como C h u c h u s m u t'i (o "motede chochos") (Lora 1971: 275) En el Ecuadores llamado c h o c h o por los mestizos yblancos y t a u r i por. los indígenas.

(11) Tal vea ese corto número era suficientepara provocar los efectos, de los que luego sehace mención.

m á e h i c a y que es, según Cordero (1968:

39) una "harina de cebada, de trigo, etc., tosta·do' '. Se tratada pues, de acuerdo a esto, de unopurga consistente en uno mezclo de unos pocosgranos de vil c a, molidos, mezclados conm ó c h i c a de t a u r i o c h o e h o (12)

4.4. Y.tl!.kación de J!Lyjjs..q,: Llegamosyo al aspecto más sugestivo del empleo de estasemi/lode -1fJS1.!!enontherasp.: la comblnadónde un uso estrictamente religioso y ceremonialcon un uso claramente medicinal, 01 parecer,enuna forma de unión indisoluble de ambas rea-lidades.

En efecto, de acuerdo o Cristóbal deAlbornoz, comisionado e x pro f es s oporo dejar al descubierto todas los "idolatrías",es decir todas "las guacas del Pirú, y sus ca-mayos y haciendas", la vil c a tiene dosempleos simultáneos: a) la curación, por mediode una purga ("Cúranse y.párgonse con ello")y b) la veneración de un objeto religioso ("y seentieffan con ella (i.e. tableta para inhalar la" I I c a) en lasmás provincias de este reino"..."y la adoran y reverencian". La tableta demha/ación, llamada, e¿omoveremos, vil c o-n a, os! como el tubo destinado o lo absor-l.Íón llamado vil c a c h i ñ a, son claramen·te objetos religiosos,sujetos a veneración,y por

(12) Lo presencia de harina de c h o c h oen forma de m a c h <: a, en un contex·

to médico-religioso, no nos ha de llamar dema·siado la atención. En efecto, en la costa perua-no. en el volle de Moche, el c h o c h o esaun usado en un contexto curativo realizadopor brujos locales. (Cfr. Gil/In, 1947: 140).

tanto. a los ojos del visitador de idolatrlos."guocas" que era necesario "descubrir y des-truir", No es la semilla de lo vil c a en SI~

ni el molido de la misma lo que atrae la santaindignación del predicador cristiano.Son los ob-jetos mediante los cuales se realizo un actoconsiderado religIoso. El caso sena compara·ble, . en el ritual cristiano, 01 descubrimientode un cóliz o un copón, objetos "s o c r o s "porque mediante -ellosse realiza un acto sagra·do: lo transformación del pan y del vino (com-parable, en este caso, o los granos de vil c ay de t a u r i molidos) en el cuerpo y sangrede jesucristo. La vil con a y vil c 0-

c h i n o pasan a ser objetos sagradosy, portanto, dignos de veneración, porque·a travésde ellos se realiza un acto cúltico que la fe cris-tiana considera de carócter idolátrico. En el co-so que analizamos, lo unión entre elementofísico utilizado (semillas,objetos de inhalación)y divinidad o ser superior, al cual se dirigela acción, es aun mayor que en el caso delrito cristiano, por cuanto el objeto mismo ele·gido: vil c a significoyo lo divinidad, auncuando ésto no sea uno divinidad mayor delpanteón incaico. Además, los implementos delrito, poseen nombres derivadosy relacionadosdirectamente con el nombre de lo deidad.

Volviendo o la doble utilización de lavil c a, creemos 9ue por el hecho de que seobtiene, por su intermedio, uno curación (quese supone obra de lo deidad), los implementosque sirven de intermediarios ("agentes de cura-ción'~ pasan a ser venerados. Lo deidad quecura: w i I I k a, pasaa quedar de algúnmo-do personificada, objet/Vizada, en el objeto otravés del cual cura: vil can a y vil c a-

L h I n a. En este sentido, es perfectamentecomprensible la vehemencia con Que Cristóbalde Albornoz persigue estos "instrumentos deIdolatría". Si por un momento nos sitúaramosen una perspectiva al revés, en la que los ind¡:genos persiguieran objetos del culto católico:L'. gr. "incensarios" y "navetas", indispensablesporo la adoración al Santísimo Sacramento,.estos, por más que sus poseedores invocasensu valor estético o sentimental, serian destrui-dos sin más trámites. Estos implementos del!.Ulto católico pasan o ser "sagrados" tan solopor la función que realizan en el contexto deadoración al Sacramento, aunque de por si seanmeros instrumentos.

Las otras fuentes que estamos utilizan-do, insisten, tan solo en la utilización medici-nal de la vII c a. Así, por ejemplo, la Des-cripción de Jauja nos dice:

.... que no sabian antiguamente curarsemás después de Que el Inca los señoreóhubo algunos que..: se purgaban con unosfrlsolillos que llamq{n) vil c a"

Guamán Poma de Ayala, anota a esteproposito:

"Teman la costumbre de purgarsecadames con su purga que ellos la llamanbilca tauri..... "con ellos teman muchafuerza para pelear y aumentaban su saludy duraban sus vidas tiempo de 200 añosy comian con mucho gusto y habia otrasmuchas purgas de indios y no se sangra·ban de enfermedades sino de caldas oporrazos...

ConViene, en este punto, recordar cuálera el sentido exacto del verbo 'purgar' quelos autore$ !.!tilizanen el contexto de la inha-

loción de la viI c a. El "Novfsimo Diccio-nario de la Lengua Castellano"(Ochoa, 1920)nos trae las siguientes acepciones del verbo'purgar'y del sustantivo 'purga':

"purga: medicina interiormente operado-ra, o del género de las que se tomanpor la boca, para descargar el vientre".

"purgar: //1 limpiar, purificar algún ob-jeto, alguno cosa, quitándole todo cuan·to la pueda hacer imperfecta, o no leconviene, o le es más o menOJ extraña1/2 Expiar //3 Fig. purificar, acendrar,acrisolar //4 Satisfacer o pagor el todoo parte de lo que uno mereda por suculpa o delito .. 1/ Padecer las penas delpurgatorio.. 1/5 Dar o suministrar al en-fermo, o al que se siente algoincomodadocon indicios o SI'ntomas de indigestión,lamedicina conveniente, denominada pur-ga, para que le haga expeler los maloshumores... //6 Evacuar algún mal humor,ya seo naturalmente, o mediante lo me·dicina aplicado o este fin.. 1/7 Desvane·cer los indicios o sospechos que hoy con-tra uno persona...•• (1920: 1162)

De todos los sentidos aqui señalados, to-mando en cuenta el contexto en cada caso,solo caben los expresados en los números 5 y 6,íntimamente relacionados. En la descripción deJauja y en Guamán Poma de Ayala, la purgava siempre anexa a la práctica de la sangna,siendo ambas expresiones concretas de un prác-tica médica tradicional. ASI'pues, queda claroque purgarse era tomar o inhalar, en este coso,unos polvos que teman la virtud de hacer expe·ler los malos humores, purificando el tractodigestivo.

No nos queda claro, a través de los testi-monios aportados, si la 'purga' era porte de un

rito sacrificiai más complejo, de carácter socialfío Quepodriomos llamar "culto público ") (13)o era practicado ~n presenciao no del shamán-('fl un contexto particular y familiar. SegúnAckerknecht (1963: 637) la sangda realizadacon cuchl/losde obsidiano o de silex era prac-ticada tonto para tratamiento de enfermedades,como por finalidades sacriflcioles. Según Gor·ciloso. lo sangria y la purgo teman más frecuen·temente un propósito profilóctico Que estric-tamente terapéutico (Ackerknecht, ibid). Yes·la explicación nos satisface, por cuanto, 01de·c Ir de Guamán Pomo de Ayala "tenían la cosotumbre de purgarse cado mes". Por otro parte,:;egún el mismo cronista, el objetivo Que conlal purgo se consegula, consistla en adquirir"mucho fuerzo paro pelear y aumentaban susalud.., Y comlan con mucho gusto". (1969:39). (14)

Tonto Cristóbal de Albornoz como Gua-mcin Poma de Ayala nos indican que los in·dio~ tenían "otros muchos géneros de medic/~na~. en especial de purgas, que llaman vilcas",b probable que se trate de diversas ocasi,0nes

(J 3) Como el que describe Betonzos. con oca-sión de la inauguración de lo Casa del

:::'01 o Coricancha, por el/nca Tupac Yupanqui(Betanzos. 1968: 247-249).

(14) Yocovleff y Herrero (1935: 4243) citanel capítulo VIII de lo obra de Polo de

Ondegardo: "Los errores y Supersticiones delos Indios" (Limo, 1585) donde se dice que:"les hechiceros... (poro emborracharse)... usande una yerba /Jamada •• i I c a, echandoel zumo de ello en lo chicho, ° tomándola por.)[ra vía" (citado por Wassén,1963: 25).

en que tal purga era realizado, más que de diver-sos tipos de purgas, a no ser que la purga, se-gún lo ocasión, adoptara fonnas diferentes, coningredientes también distintos.

Queda, pues, insinuado, que junto al em-pleo religioso, se daba un empleo de tipo pro-filáctico general.

Seno atroctillO poder sOIalar, como enel caso del español, lo relación existente entrela ocepción más concreta de "purgar ", en elsentido de expeler malos humores, con el máselevado de "purificar': "ocrisolar", Si talcosapudiera probarse, tenddamos que lo purgaque el indígena realizo mediante el empleo deAnadenonthera sp. produciendo, en un primerténnino, su rYSU/tadopurificador en el tractodigestivo, seno uno expresión y símbolo exteriorde uno purificación interior, necesariapara po.nerse en contacto íntimo con la divinidad(w i I I k o), equivalente o lo privación delcontacto sexual con lo mujer, o o la privaciónde ciertos alimentos, en los ayunos que ellncorecomendaba con ocasión de ciertas festivida-des (Cfr. Betanzos, 1968: 247) (15). Pero laexégesis de nuestros textos no nos permiteaventuramos ton olió.

(75) ••...0 los cualéSles era mandado. Quedes-de aquello horo hasta que el bulto de/sol

fuese hecho de oro, todos estuviesenen ayuno,y que no comiesen carne ni pescado ni aunguisallo, ni llegasena mujer, no comiesen verdu-ra ninguno, y que solamente comiesen maízcrudo y bebiesenchicho, so peno Que el quea/ayuno quebrantase, fuese sacrificado 01 sol yquemado en el mismo fuego" (Betanzos, 1968:247).

nal, ha revelado que, efectivamente, los imple-mentos básicos del "complejo del rapé" acom-pañaban al difunto a la otra vida. Cabe sospe·char, dada la relativo escasez de estas piezassi se compara con el número total de tumbasque han sido estudiadas en el área, que la po.sesión de estos implementos no se daba a nive,de coda familia, sino, tal vez, dedo relacióncon la misión especifica del bruio o shamán(Cfr. Wassén, 1973: 36-38) Llegamos a estaconclusión analizando el hecho de que los VI'sitadores de Idolatrias, buscaron, antes que no·da,(í los shamanes que ejercitaban su brujertay arte, y es, máxime a través de el/os, que lo·gran enterarse de las múltiples guacas que sonveneradas en una región o provincia (T6). Porotra parte, tal cosa parecerfa quedar sugeridapor Cristóbal de Albornoz, cuando dice:

"hoy muchos géneros de médicos que to·dos son hechiceros que usan de curar eimbocan al demonio primero que comien-cen a curar... " (in Duviols, 1967:22).

Esta frase sigue, a renglón seguido, a lamención de la existencia "de otros muchos ge·neros de medicinas que Iloman vilcas, en espe-Cialde purgas"

Si nuestras reflexiones tuviesen un ma-yor asidero documental, podríamos, tal vez,concluir que los elementos del complejo del

(] 6) Los hechiceros o shamanes, de los cualeshabla gran cantidad, fueron llamados por

los españoles "dogmatizadores" o "dogmatistas"por predIcar la contra-evongelización. Por esofueron perseguidos con particular zaña y paraellos se erigió en Lima, una prisión especial(Cf~Du00~, 1966:498)

rapé, fueron implementos básicos del "boti-quin" del shamón de cada provincia, II(II/e,oal1lo. (Cfr. Wassén, 1972).

-+.5. Los nombres de los implementos deinh'llC!iión_ª! Anadenanthera sp.- Ya hemosadelantado, en un pdrrafo anterior, que las re-laciones que estrzmos estudiando nos aportanlos nombres con que se conoc/a a los implemen-tos llamados "tabletas de rapé" y "tubos de as-pirar rapé", Con4ue han sido denomlnodos enla literatura arqueológica tradicional ondina. .

4.5.1. /J!._VJ..!..f..r!...!!~· Cristóbal de Al-bornoz, es explícito en la descripción de lotableta de rapé. Veamos el texto, en la partepertinente:

••..cúranse y púrganse con el/a (la vil-c a) y se entierran con ella en /as másprovincias de este reino, háse de adver-tir que unas figuras como de carneros demadera y piedra y tienen un hueco comotintero (ques donde se muele esta vi/calse ha de procurar buscar y destruir. Lió-mase este tintero vilcanay los adoran yreverencian. Es esta vi/conohecha de mu-chas diferencias de piedras hermosasy demaderas fuertes... "(In Duvlols 1967:22).

De esta descripción, podemos desprenderlos siguientes elementos:

a) el objeto destinado a curar y purgar, es unelemento que presenta figuras de carnero. Enefecto, entre los muchos motivos que exornanel mango de las tabletas (que rara vez carecende el/os) existen diversos animales y aves. Sonfrecuentes las representaciones de felinos (pu-mas), (Cfr. Fig. Ty 2) serpientes, cóndor, arma-dillo; el autor alude aqu¡ a larepresentación deauquémdos (llamas o alpocas). De hecho, lo

mas llamativo en estos instrumentos, es lo ta/lamuy cuidado. realizado en el mango, de repn-sentantes varios de /o fauno local (J 7)

b) "se entierran con ella". Ya hemos aludido01hallazgo, en tumbas, de todos los elementosdel "complejo del rapé". (Cfr. entre otros,.f:pahni, 1967: 171, 238-239). Sabemos por laarqueología, que el "complejo del rapé" estabaformodo, además de la tableta y el tubo deaspirar,por otroS elementos mós, que no soncitados en las crónicos, como, por ejemplo, losespátulas, y posiblemente varios otros más.

c) la tableta recibe el nombre de vil e a n oy presento, además de las representaciones deanimales, yo citados, un hueco (casi siemP'f?!rectangular), semejante, según el cronistrJ,o 'Intintero.

d) en el hueco o tintero de la tableta, es don·de se muele lo semilla de lo vileo (T 8).

e) la vII can o es confeccionado en voriostipos de piedras hermosas o en maderas fuertes.En efecto, en lo cultura de Tiwanaku se hanencontrado vorios tabletas labrados en piedrasduros, hermosamente tallados.No es éste el lu-gar paro indicar las referenc/os respectivos. Enmodero, ha sido sobre todo el algarrobo(ProsQ:eJ~chile~ y el tamorugo(ProsopiH!!.mofJ!.!E.},los especies preferidos. Es posible que tambiénel chañar (GeQffroea d«fJ~ hoyo sido'aprovechado con este fin. Lo descripción deCristóbal de Albornoz es notablemente certero,

(J 7) Probablemente, lo representación de de-terminados animales diga relación con el

efecto que se pretendía obtener de la purga.

en lo que hace o los materiales con que hoaanestos tabletas. No existen, que recordemos, to-bletos confeccionados en orci/lococido.

Sotelo NONÓez no se refiere explicita-mente o lo vil e o n o, aunque insinúo iaexistencia de un implemento cuando dice.' "to-man por los narices el s e b i 1... hócenlopolvo y bébenlo por los narices". Es evidenteque el polvo molido tenia que ser colocado enalgún depósito o d h o e paropoder absor-ber el polvo. Y esto era, 01parecer, el mismoen que era molido lo semilla de la vil c o.

(l8) En conversación sostenido con el arqueó-logo Fernando Plazo, me insinuaba éste

la posibilidad de que la referencia o la forma deun 'tintero' pudiera aludir,más que a la tableta,a los cajitas que contenion el polvo. Si no fue-ra por la indicación de Cristóbal de Albornozde que los tabletas portan representaciones deanimoles, en relieve, como casi siempre ocurrecon los tabletas, su sugerenciahobria sido vá-lido. Creemos que el texto alude o lo tableta.En efecto, nunca las cajitas llevan tallados, enbulto, representaciones de animales. ni tienenespacio físico paro ello. Las tabletas, en cambio,por disponer de un mango para tomar/os, per-miten lo tolla delicada de figuras de bellísimoacabado, lonto en /o madero, como en la pie-dra. El colega aludido señalaba también sucreencia de que el polvo no hobrio sido molidoen /o mismo tableta, sino en los cajitas. Es pro-bable, creemos, que lo moliendo se hubiera efec-tuado antes, y que el polvo hoyo sido transpor-tado en los cajltos a d h o c. Pero, al serdepositados sobre el hueco de lo toblelo, sindudo debió ser nuevomente desmenuzado, porencontrarse aglutinado al salir de /o cajita. Aesto "molienda" parece referirse el cronista.Paroesto último operación, pudo emplearse loespátula.

4.5.2. hL!!_.i.J c a c!:J..i.n0.- El térmi-no w i I k a c h in a apareceen el Diccionarioqúechua de Jesús Lara, con el significado deuna "especie de 'jeringa" (1971: 321J. Entrelos cronistas, el único <¡uesepamos hasta ahora-que se refiere a esta 'ierihgo'es Guamán Pomade Ayala. Su texto, muy oscuro, reza así:

"Y se la beben por la boca (la bi/ca tauri)y se echan luego con la mitad por debo·jo con una medicina y jeringa que elloslI(!man w i I c a c h I n a".

Esta jeringa es, a no dudar/o, el tubo deaspirar ("snuffing tube" para Max Uhle), me-diante el cual absorbe, del hueco de la vil ..can a, el polvo molido de la vil c a. Laje-ringa, por el hecho de servir de intermediariode la medicina (vilca), es llamada, ella misma,'medicina'.

4.5.3. QtroU!!J.2lementos de!....f..c!!!!pMocLt;l!!1.ll~-~n lasnarracionesaquí estudiadas, nose hace alusión alguna a la existencia de otrosImplementos para la absorción de la vil c a.La arqueología casi invariablemente, presenta,cuando aparecen estas tabletas y tubos, otroselementos que casi seguramente son parte delinstrumental a d h o c. Son, como hemosseñalado, las cajitas de madera (generalmentecon tapita de cuero) y las espátulas. En nopocos ejemplares de vil c a c h in a (tubos)se han encontrado espinas de cac..tus,cuya fun-ción, evidentemente, fue la de limpiar interior-mente el tubo (Cfr. Spahni, 1967: 171) (19)

4.5.4. Contexto sagrado o de los nom-bres del instrumental para inhalación,- Resultasumamente ilustrativo penetrar, siquiera un po-co, en el trasfondo espirItual contenido en la

denominación de los implementos para absor-ber la vil c a. Ya hemos dicho (Cfr. párrafo4.1.) que w i II k a era una deidad menorde la teogonía ineoico,y significa también "so-grado", por extensión,' la terminación -nodel quichua es indicadora del verbo, el q~designa una acción determinado. As/ como encastellano del sustantivo 'parte' procede del ver-bo 'partir' (hacerpartes), también en el quichuasucede otro tanto. Por ejemplo del sustantivoc h i n i; ortiga, deriva el verbo c h i n in a:ortigar, Del sustantivo h u a y r o: viento,deriva el verbo h u ay ron a: ventear, aireary del sustantivo h u a r a c a: hondo, derivaelverbo h u a r a can a: disparar con honda(piedras u otras cosos). (Cfr. Cordero, 1968,p a s s i m).

As/ pues, el verbo quichua pasa a des-cribir una acción propia que activa una poten-cialidad del sustantivo concreto. Vil can a,pues, siguiendo el mismo sistema de reflexIón,seda una acción que derivadel sustantivo v i 1-c a: deidad. Vendna a equivaler a deificar, di-vinizar, o consagrar.

La desinencia - c h i- en quichiJaescausatlva, instrumental. Es "una partkula queinterpuesta entre las radicalesy la desinenciade un verbo, Indico que la aa:íón de éste se

(19) Ambrosetti y otros siguiéndolo a él, equi-vocaron la interpretación de estas espi-

nas halladas dentro de los tubos de aspiración,creyéndolas instrumentos destinados al tatuajede la piel. Por eso los llamaron 'escariflcadores'.Hoy no puede ya caber dudo acerca de su ver·d~era función.

ejecuto por medio de otro persono: v. gr.r i m o c h i n o: hacer hablar" (Cordero,

1968:24). As/lo voz vil c o c h in o ven-drio a equivaler o 'hacer deificar, hacer divini-zar, hacer consagror", 01 iguol Que en los ejem-plos dados anteriormente: h u a y r o e h in aes hacer correr viento o aventar, y h u o r a c 0-

e: h i n a hacer disparar piedras. Se ve, pues,con claridad, que lo voz vil c a e h in a de-signo o un instrumento de uno acción, es la 'ter-cero persona', el causante de que algo (la dei-ficación o lo divinización) se lleve a efecto.

Analizados asi estos nombres, adquierenuna significación 'del todo singular, mucho másallá de lo frío y desleida denominación espa-ñola de 'tobleta de rapé' o 'tubo de aspiracióndel rapé', que ninguno luz arroja acerco delsignificado más intimo (diriamos "esencia/'1 deun objeto, contemplado en su unión último conel resto del cosmos.

En este contexto, entendemos la profun-didad Que debió adquirir paro un qulchua laacción de absorber un polvo que representabao una deidad, mediante el empleo de instru-mentos divinizados por su contacto y en uncontexto, seo de un ritual familiar y casero,en presencio de un shamán, seo en un sacrifi-cio de carácter colectivo, ordenado por ellncao el k u r o k o (20)

4.6. El modo de absorción.- Tonto larelación de Jauja como Sotelo Narváez, sonexplicltos 01 decir que lo viI c a o s e b i Iera inhalada o través de /o nariz. Lo primero nosdice: "tomaban el polvo M tabato por los na-rices" (27); el segundo, "tomtlf1 por las naricesde s e b i I que es una fruto como viI c a

hácenla polvo y bébenla por las narices ". HoroAlvear (1971: 19) dice que en el Ecuador, lavil c o, generalmente conocida como 'cahobo',era inhalada de una pipa, por lo nariz.

El texto de Guomán Pomo de Ayala, sinembargo, bastante oscuro y enigmótico, pore-ceria, a primero visto, contradecir el modo deabsorción descrito. Veamos el texto:

"tenian costumbre de purgarse cado mescon su purgo que ellos llaman b i I c at a u r i con tres pares de grano peladocon m a c o y lo ajunta(n) y muele(n)y se la beben por la boca y se echanJuego con /o mitad por debajo con unamedicina y jeringa que ellos le llamabanwilcachina ... "

El texto afirmo explicltamente que unovez extraidos los granos de vil c o y t o u-r i (según nuestra interpretación), se mexda-ban ambos ("ajuntan '1, se molian ("lo mue-len'1, y lo bebian por /o boco. "Beber" tieneaqu,; evidentemente, por tratarse de un polvo,

(20) Serio muy K'/loso poder profundizar mása fondo en el ClJlTÍctercultural que entro-

ña el modo de construIr substantivos en /o len-gua quichua, mediante el empleo de formas quedenotan uno acción verbal espedflco. Pareceobservarse aquí uno manero de expresión, to-talmente distinto Q lo nuestro castellano, de unmodo concreto y dinámico de concebir y ex-presar el contacto con el mundo cósmico quenos rodea.

(21) Se dice aquí 'taboco' no porque /o fueroen realidad, sino porque el español, paro

poder darse o entender, tkne que usor un tér·mino que seo familiar 01 /«ror.

el sentido de absorber. Una posible interpreta-ción de este dificil texto es la que sigue: (22)

"Y lo ajunta(n) y lo muele(n) y se la be·ben po v iI c a t a u r;j por la boca yse echan luego (por la nariz) con la mitad(dé la materia molida que queda) por de·bajo, con una medicIna y jeringa queel/os le l/aman uilcachina .....

Creemos que en un primer momento, laspartes más gruesas del molido pudieron habersido absorbidas por la boca (la parte superiordepositada en la tableta o v; I can a),mientras que el polvillo más fino, ·10 que queda-ba por debajo, era absorbido o inhalado a con-tinuación, por las narices.

Si bien es posible que la absorción, conayuda de la vil c a c h i n a haya podidohacerse solo por la boca, las otras liJentes, másnumerosas nos hablan de la absorción por lanariz. Sin embargo, desde el momento en queera considerado una 'purga', o sea, con efectospretendidos de eliminación de materias del trac·to digestivo, creemos lógico pensar que t a m-b i é n se verificaba una absorción por vio di·gestiva, la que sena, en realidad, la verdadera

(22) Hemos discutIdo con varias personas elposible significado de est! texto enig-

mático. Sin dejar totalmente de lado la posibi·lidad de interpretar la frase: "con la mitad pordebajo ", como un posible uso rectal de la medi-cina (según testifica Martlus, 1867:441 de losindios M u r ó; citado por Wassén, 1963:20),aceptamos, por ahora, aunque con varias dudas,el texto que proponemos, que nos ha sidosugerido por nuestro ayudante, el Sr. EduardoMontesdeoca.

causante de la purgación. No resulta fácil supo-ner tal efecto purgante solo con una inhalaciónpor el aparato respiratorio (nariz). Resulta, pues,al parecer más CDITIpletoimaginar una dobleabsorción; por vio respiratoria y digestiva, ope-rándose entonces el doble efecto: en el primercaso, el efecto estimulante (que otros han lla-mado alucinante) y el efecto propiamente pur-gante. Y tal efecto purgante parece frecuenteen esta especie (Anad~f!!J.nthera sp.) y por el/o,tal vez, Cristóbal de A Ibornoz la llama "unaplanta ponzoñosa").

4. 7. Los efec1..osde 'ª--º-bsor.f,!Q!LS!ela'LJ..L'-ª,: Cooper (1963: 538) dice que entrelos quichuas, P i 1l. t a den i a sp. (i.e. ~fl.ª=.@.!.!Q!I.1her<Lsp.)era usado por "los curanderospara inducir el trance, visiones y comunicacióncon los espirit'us y asi servir de ayuda en la cla-rividencia, profecfa y/o adivinación ".

Por las referencias que hemos analizadohasta aqUl; queda insinuado un triple uso deesta planta, los tres asignables a un contextomédico-religioso Inseparable:

a) Un efecto profiláctico general, como 'purga',que se realizaba con cierta periodicidad: "cadames ", dice Guamán Poma de Ayala.

b) Un efecto estImulante, señalado por el mis-mo cronista cuando dice que "con ello temanmucha fuerza pora pelear y aumentaban su sa-lud y duraban sus vidas tiempo de 200 años ycomian con mucho gusto ... " (1969: 39);

c) Un efecto psico-religioso, desde el momentoen que se absorbe w i 1 1 k a, forma de dei-dad inkaica, produciéndose una cierta forma deidentificación con la divinidad. Ya hemos expli·

cado cómo los términos vil con o yv i l-e O e h i n o, sugieren y objetivizon este trun-ceoEs posible que según fuero /o cantidad Inho-lada, se produjeron, además, visiones y aluci-naciones.

. En ningún momento hemos encontradola menor referencJo o un efecto narcotlzante(adormecedor) de /o viI c o. Todo lo con-trario: altamente estimulante del sistema ner-vioso. Cooper tampoco oiude o ninguno clasede efectos norcotizantes. Sin embargo, muchosarqueólogos del área ondina meridional han so-lido hablar de lo viI c o o por i c á co-mo de un narcótico (Cfr. Spohni, 1967: 171,citando a Oyorzún, (1931), Uhle, (7913),Most-'!y, (1958) Naville (1959); Cfr. Núñez (1967·68).

En este sentido, el nombre de "oludni>-geno" como se le llamo en /o actualidad, esto-"'0 mucho más indicado, sin llenar, o nuestro,uicio, ni mucho menos, el verdadero rol -mu-cho más completo- que creemos fe asignan losfuentes aquí est~diodos.

5.1. De lo a"iba expuesto, quedo e/aroque la vil c o o por I c ti (Anodenontherosp.) era empleado en un contexto ritual, peroindisolublemente asociodoo uno forma de curo-ción (purga), diferente o lo sangría. Operaciónrealizada, 01parecer, por shomones y que esto-ba en uso en IIf1riasprovlncíos del antiguo Pe-rú (01menos desde la provincia de jauja, hastala provincia de Tucumán, en Argentina).

5.2. Este USO perseguía los siguientes fi-nalidades principales: o) profilaxis, mediante

purgas periódicos; b) estimulante del sistemanervioso (en términos muy generoJes:alucinó-geno) y e) empleo psico-religioso:absorción reo-lizodo en un contexto claramente religioso,don·de lo asociacióncon w i II k o, deidad incai-ca, y los Implementos de divinización (v I1 c a-no>, vil e o e h i no), Illeganun papel de-cisivo. Los tres objetivos están íntimamente li-godos entre SI, se don simultáneamente, si bien/o finalidad religiosoparece ser preponderante,o juzgor por el impoeto lingüístico en los im-plementos del ritual.

5.3. Se reseñan oqui los nombres qui-chuos de los dos Instrumentos básicos indisolu-blemente unidos, en /o zona aludido, a /o ab-sorción de /o viI e a. Estos son /o vil c ti-

no y/o vi/cochina, designandQe/primero o /o llamodoantiguamente "tableta deofrendas" (Bennett, 1963:612) o "tableta derapé", y el segundo, o los "tubos pora aspirarel rapé" {''Jnutt'lnftube'' de M. Uhle). Ambos -nombres qulchuas, ligodos 01 concepto de dei-dad (w i I1 k a), muestran una total asimi-loción lingüística. /o función religioso «titIOque desempeñan en el transcurso del ritUtlI.Deposo, obse1WmOS/o curiosa estructura lingüí~tleo del qulchua, que rotulo a objetos determi-nados, por la acción que ellos reo/Izan NI uncontexto dtJdoj de esta suerte, llPI1rt!Ceesteidioma bajo UM luz mucho más dinámica quela lengua castellano.Los sustantivos aludidos.son concretizacJonesde acciones que persiguenun objetillo cloro y preciso: obtener una asi-milación (por delfJcoclón)a /o deidad a ltI quese aproximan por su intermedio.

5.4. Se obsmto que el consumo de laviI e a se extendía por uno zona amplia en

el área andina meridional, superior a la marea·da por la distribución geográfica de las tabletasy tubos de aspiración. Estos elementos, unidosa otros más de los que no hemos encontradomención en las fuentes, son considerados porlos arqueólogos como típicos de la culturaTi'tVOnaltuoriginal (Lago Tltlcoca, BoliYia)o desu influencia epigoMl en todo el norte de Chile(hasta aproximadamente los 2'" 28- de lat. S.)pero más en ptrticular del área del Salar deAtacoma, extendJéndo~ su uso hasta el NWargentino (provlncios de Jujuy, Catamarco yparte de Tucumán). De estrJsuerte elementosculturales de origen tiwanocota habrían sobre-vivido hosta, por lo menos, las fechas de Intensaactividad de los sacerdom perseguidores de laidolatria ·sobre todo a ¡JQrtirdel " concilioLimeño de 1582 (23)- entre los años 1580 y1620, y, probabkmente, hasta mucho más tar·de.

5.5. Hay Indicios -aunque no pruebasdefinitivas--de que la abSOl'CJónde la vil C Q

era realizada como parte de un rito dirigidopor shamanes y no como un culto faml/lor,al estilo de las conopas (It u n u p a) odiosecl/los protectores del hogar.

5.6. Tal..u la conclusión más importo

(23) "El Concilio de 1582.•. mandó, con re-ferencia a los huaazs, que los curas las

derriba~n juntamente con los ídolos; que losindios monifestaS'en las huoc:os e ídolos públl.cos y par tic u lar e S, debiendo dlsi·parse totalmente; aver/gWrse si eran objetosde adoroclón o se les ofn!áan sacrificios o seles hacían ritos y superstk/ones ... " (Medlno,(1952: 384).

tante que hayamos obtenido, es la pruebo con-cluyente de que la etnohistoria, aporta un opa-yo insustituible a las investigaciones arqueoló.glcasy etnográf/~, 01 suministrar pruebas feha-cientes de la supervivencia, en época colonial,de rasgos culturales propios de culturas prece-dentes. Mediante el/a se puede trazar el puen-te de unión entre /o prehistoria y la historiacolonial y, más que eso, dar asidero sólido alos lucubraciones de los arqueólogos, basadasúnicamente en el examen interno de los mate-rialesencontrados, y en su contexto.

ACKERKNECHT, ERWIN H.1963 "Medicol Proctlces':!!JHandboolt of

South American Indians, julion H.Steward, editor, Vol. V, 621-643. Coo-per Squore Publishers Ine., New York(SmithsDnion Institutlon, Bureau ofAmericon Ethnology. Bul/. No. 143).

AMBROSETTI, ¡UAN BAUTISTA1907-1908 Exploraciones Arqueológicas en

la Ciudad Prehistórico de "La Paya",Focultad de Filosofía y Letras, Public.Secc. Alltrop. No. 3. La Plata, Argen·tina.

ANONIMO1881 "Relación de Jauja': .!!l.. Relaciones

Geográficas de Indias, Perú, (Morrosj Iménez de la Espoda, editor), Vol 1,Madrid, publícalas el Ministerio de Fo-mento, Tipografía de Manuel G. Her·nández, 79·94.

4RRIAGA, PABLO jOSEPH DE1968 (ong. 1621, Limo). The Extirpation

of Idolatry in Peru (tronsloted andedited by L. Clark Keating), Univer·sity of Kentucky Press.

-4 VILA, FRANCISCO DE1966 (orig. 1611) "Re/acIón que yo elDr.-

Presbitero cura y beneficiado de /ociudad de Guonuco, hizo por mandatodel Sr. ArzobIspo de Los Reyes acer-co de los pueblos de indios de este Ar·zobispado donde se ha descubierto laidolatría y hallado gran cantidad deídolos que los dIchos indios adorabany tenían por sus dIoses", in Franciscode A vIIa y la narración q~echua deHuarochirí, Separata de Diosesy Hom-bres de Huarochlrí, Lima, 1966,'3842.

BOMAN, ERIC1908 Antiquités de lo Región Andlne de lo

République Argentlne et du Désert d'Atocamo, 2 1I01s./mprimerie Nationa-le, Paris.

BENNETT, WENDELL C.1963 "The A tacameño", In Hondbook of

South Amerk:on Indians, ¡ulian H.Steword editor, Vol. 1/: The AndeonCivillzatlons, 599~18, Cooper SquarePublishers,'-Inc. New York (Smlthso-nian Instltution, Bureou of AmericanEthnology, Bu/l. No. 143).

BERENGUER, joSE, PLAZA FERNANDO1973 (MS) "Contrlbucl6n al estudio de la

Influencia de TJwanakuen Chile", S<1n-tlago de Chile, 97 pógs. (en poder desu autor, Otavolo, Ecuador).

BETANZoS, ¡UAN DE

1968 (orlg. 1551) Suma y Narración de los

Incas que los indios l/amaron CAPA-CCUNA, que fueron Señores en /o Ciu-dad del Cuzco... agoranuevomente tra·ducido o recopilado de lengua de losindios de los naturales del Perú, POr

---, vecino de la gran Ciudad delCuzco...•• in Biblioteca Peruana, la.Se·rie (3 vo/s.), Tomo 1//: 197-294 Edi-tores Técnicos Asociados, S.A., 'Limo.

COOPER, jOHN M.1963 "Stimulants and Narcotia", in Hand-

book of South American Indians, ju-lian H. Steward, editor, Vol. V: 525-558, Cooper Square Publishers, Inc.New York, (Smithsonian Institution,Bureau of American Ethnology, Bull.No. 143').

CORDERO, LUIS1968 Diccionario quichua-español, español-

quichua. Anales de la Universidad deCuenca, Tomo XXI/I, Oct-Dic., 1968,No. 4 (¿Cuenco?), Ecuador.

DUVIOLS, PIERRE1966 "La Visite des Idolatries de Concep-

ción de Chupas (Pérou, 1614)" injoumal de lo Societé des Américanis-teso Tome L V-2: 497-510, Musee deI'Homme, París.

DUVIOLS, PIERRE1967 "Un inédlt de Cristóbal de Albornoz:

'Lo Instrucción para descubrir todaslas GuaOtJSdel PiTú y sus camayos yHaziendas': in Journol de /o Societédes Amérlcanlstr!s, Tome L V/-I, 7-39,Musée dt I'Homme, Poris.

G/LLlN, ¡OHN1947 Moche a Peruvlan CoastiJ/Communi-

(y. SmithsonJan Institutlon, Instltuteo( Socio/ Anthlopology, Pub/ic No. 3.

HARO ALVEAR, SIL VIO LUIS1971 Shamanismo y Farmacopea en el Rei-

no de Quito. Instituto Ecuatoriano deCiencias Naturales, Contribución No.75, Noviembre 1971, Quito.

HORKHEIMER, HANS

1960 Nahrung and Nahrungsgewinung imvorspanischen Peru. Colloquium Verlag, Ber/ln (Bib/lotheca lbero-Amen-cana, Bond").

LARA, JESUS1971 Dlccionorio QheSl7wo-Castellano,Cas-

tellano-Qh€shwo, Editorial "Los Ami-gos del Libro ", La Pr:1z,Cochabambo,Bolivia.

L 4 TCHAM, RICARDO E.,

1910 ¿"Quiénes eran los Changos"? Ana·les de la Universidad de Chile, tomoCXXVI, Enero-Junio 1910, 377439.Santiago de Chile.

LATHRAP, DONALD W.

1976 Ancient Ecuador, Culture, Clay and. Creativity 3000-300 B.e. El Ecuador

Antiguo, Cultura, Cerámica y Creati·vldad 3000-300 A.e. (Text by D. W.Lathrap, Catalogue by D. ColI/er & HChandra). Fleld Museum of NaturalHlstory, Chicago, "'Irtois, Second Prin-ting.

lf PAIGE, GUSTA VO

1961 "Cultura de Tiahuanaco en San Pedrode A tacama",.J.o..Anales de la Univer-sidad del Norte, No. 1, Antofagasta ,Chile.

"-1ARTlUS, CARL FRIEDRICH PHIL. VON1867 Zur Ethnographie Amerika's zumal

Brasiliens, Beitriige zur Ethnogrrtphieund Sprachenkunde Amerika's zumalBrasiliens, 1, Leipzig.

MEDINA, fOSE TORIBIO1952 (orig. 1882) Los Aborígenes de Chile,

Imprenta Universitaria, (Introducciónde Carlos Keller), Santiago de Chile.

,MENA. CRISTOBAL DE

1968 (Orig. 1534) "La Conquista del Perúllamada /Q Nueva Castillo. La cual tie-rra por divina valuntad fue maravillo-samente conquistada en la felicissimaventura del Emperador y Rey NuestroSeñor: y por la prudencia y esfuerzodel muy magniflco y valeroso caballe-ro el Capitón Francisco Pizarra Gober-nador y adelantado de la Nueva Cas-tillo y de su hermano Hernando Piza-rro, y de sus animosos compañerosque con él se halloron",!!J ~Peruano, la. Serie, (3 vals.) Ed/tonl$Técnicos Asociados, S.A., Lima, 135-169.

MOSTNY. GRETE

1958 "Móscaras, tubos y tabletas para rapey cabezas-trofeos entre los A tDC!'"'e·ños", in MlscelóneaPaul Rlvet. México.

NA VILLE, RENE1959 "Tablettes et tubes a asplrer du rapé"

Bulletln Sulsse des Américanistes, No.17.

NUIVEZ, LAUTARO

1963 "Problemas en torno a la tableta derapé", j¡J Actas del Congreso Interna-cional de Arqueolagia de San Pedro deA tacama, Anales de la Universidad delNorte, No. 2, 149-168, Antofagasta,Chile.

NUfJEZ, LAUTARO1964 "Influencia de Tiohuonaco en la tallo

de la madera", Boletin de la Universi-dad de Chile, No. 50, 51-56, Santiagode Chile.

NUfJEZ, LAUTARO1969 "Informe arqueológico sobre una mues-

tra de posible narcótico, del sitio Pa-tillos-I {provincia de Tarapacó, Nortede Chile)", in Etnografiska Museet G6-teborg Arstryck 1969-1918, 83-95,Goteborg.

OCHOA, CARLOS DE1920 Novísimo Diccionario de la Lengua Cas-

tellana. Librería de la Vda. de Ch.Bouret, Paris.

OYARZUN, ARELlANO1931 "Las tabletas y los tubos paro prepa·

rar la poricá en Atacoma", ÍfJ. RevistaChilena de Historia y Geografía, Vol.68, No. 72, 68-76, Santiago de Chile.

t'OMA DE A YALA, FELIPE GUAMAN

1969 Nueva Crónico y Buen Gobierno. Ver·sión Paleográfico y Prólogo de Fran-k/ilJ Pease G. Y., Coso de la Culturadel Perú, Lima.~

SOTELO NAR VAEZ, PEDRO1885 {orig. 1583} "Relación de las Provin·

cias de Tucumán que dio --, veci-no de aquellas provincias, al muy /lus-tre Sr. Lic. Cepeda, Presidente de estoReal Audiencia de /o Plata ", !!! Rela-ciones GeogrófiCIJSde Indias, Perú, to-mo 11,publícolas ef Ministerio de Fo-mento, Madrid, Tipografía de ManuelG. Hernández, 143-153.

SPAHNI, lEAN CHRISTIAN

1967 "Recherchesarchéologiqueso J'embou-chure du Rio Loa {Cóte du Pacifi-

.que-Chili)", !!! loumal de la Societésdes Américani.stes, tome L VI-I: 179-252, Musée de I'Homme. Poris.

UHLE, MAX

1913 'Tabletas de madera de Chiuchíu", i!!Bevista Chilena de Historia y Geogra-fía, tomo VIII, Año 111,4 Trimestre,No. 12, 454458, Santiago de Chile.

WASSEN, S. HENRY

1965 "The Use of some specific klnd ofSouth American Indian Snuff and re-loted Paraphernalio", iD Etno!ogiskaStudier, XXVIII, 1-116. Goteborg_Goteborg Etnografiska Museum.

WASSEN, S. HENRY

1967 "Anthropologicol Survey of the Useof South Americon Snuffs", !!! EfronD.H., editor, Ethnopharmacologic Se-arch for Psychooctive Drugs (Procee-dings of Symposium held in San Fran-cisco, Colif., Jan. 28-30, 1967, NIMH.,No. 2, 233-289). Health Service Pu·blicotion No. 1645, Washington,.D.C.

WASSEN, S. HENRY1972 "A Medicinunan's Implement5 and

Plants in a Tiahuanacoid tomb In High-lánd Bolivia", iD Etnologiska Studler,32: 7-114, Goteborg, GOteborgsEtno-grafiska Museum.

WASSEN, S. HENR y1973 HEthnobotanical Follow-up of Volivian

Tiahuanacold tomb material and ofPeruvian Shamanism, PsychotToplC-

plont Constituents, and EspingoSeeds"Appendlx by Wolmar E. 8ondeson(pp. 48-52), !!l GOteborgs Etnogro-fisRa Museum Arstryck 1972 (AnnualRepon for 1972),35-52, Kungsbacka.Sweden.

WASSEN,S. HENRY & 80 HOLMSTEDT1963 "The Use of Paricá, an Ethnological

and I'harmacological Review", !!l Eth-nos, " 545, The EthnographicaJMu-seum of Sweden, Stockholm.

YACOVLEFF. E., HERRERA , F.L.1935 "El Mundo Vegetal de los antiguos

Peruanos "(Continuoción), !!l Revistadel Museo Nacional, 1101. IV, 31.100,Lima.

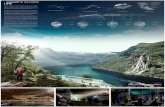

fig. 1

f~.2

FIg. 1 r"tr1 para aspirar el polllO de /o 11 I le., hol/QdQnt la tunf.bfI No. 13, desembocadura del do LOQ, Norte de C/Hk (dlbu;o lO-

mtIdo de Untl fotograf1'a ""bOcado por S~, 1961, foto S).

Fig. 2 r.bktll paro aspirr el polvo de. la •••¡lo ti, ltalltlda ni ltI tum-,. No. 3. desembocadUfll del no Loo, N~ d~ Chile (dJbuio f(r/J'HIdQ de una fotOflTJf/Q publiclIdo por 5pahtJi, 1967, foto 4)

·1¡

o o11,t1

11511

F~.3Mapa de distribución de l3!J.qQenqn(f!!JJIJP.2. en Sudomérica (enMgrQ) y de H~1f spp. (mote) (en ochurodo); SeglÍn Cooper,

1963:537, con modiflc«iones.

![Vof ;DaGwL bL3 {sfnLg of ]hgf @)^&–@)*&](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/629a64b84e728d43975dd1d7/vof-dagwl-bl3-sfnlg-of-hgf-ampamp.jpg)