R 人民眼 古城保护 丽江古城...

Transcript of R 人民眼 古城保护 丽江古城...

记者调查记者调查 2016年 9月 2日 星期五1616

过度商业化,挤走了文化?

近 20 年来,游客蜂拥而至的同时,丽江古城

的原住民却在悄然隐退。

宣科,丽江文化人的代表之一,如今已是耄

耋老人。他毕生挖掘整理纳西古乐,并成功将其

推向世界,曾登上牛津大学的讲坛。

寻找宣科,费了一番周折。这位纳西古乐队

召集人搬离古城,在半小时车程远的山上建了房

子,“我不大喜欢热闹,就躲到山里来咯。”

搬离古城的不止宣科这样的文化“大腕”。

“古城的许多生活服务功能弱化了,比如你要看

个病,得从古城挤出来。半夜三更也会被各种噪

声吵得睡不着觉。”几年前从古城搬出来的丽江

市博物院党委书记李共久告诉记者。

大研古镇九成以上的房屋原本为私人所有,

去留随意。搬出古城,除了因为生活上的不便和

烦恼,更有经济上的盘算:一年房租好几万元,出

租几年便可以在城外买套宽敞舒适的新房。随

着古城原住民的不断减少,外来经商者的大幅增

加,纳西族的特色文化也渐渐淡出。

2002 年,当游客随手将垃圾扔进旁边的小河

时,刚当导游的纳西族姑娘和育苗心里一沉。从

这 年 开 始 ,和 育 苗 做 了 3 年 导 游 ,钱 好 赚 却 不

舒心。

“那时不是你找钱,而是钱往你口袋里钻。

我介绍当地的火腿,游客就说要买火腿;我介绍

野生菌,游客就问哪有野生菌卖。”和育苗说,“推

荐游客去商店、饭店,老板会给导游塞钱。”

可每天收工回家,看着摊在沙发上的钞票,

和育苗感受到的是纠结。纠结来自于越来越多

的游客口中挂着的“走婚”“艳遇”,“我觉得难受,

他们寻找、欣赏的并不是真正的丽江文化。”和育

苗说。

并非所有人都像和育苗这么敏感,不少人认

为这是丽江成长必然付出的代价。“要发展,要挣

钱,还想保持‘原汁原味’的丽江,这种想法不现

实。”同为导游的小李认为,“文化又不是不变的,

现在的丽江也没像网上说的那么糟吧。”

其实丽江本与“艳遇”“一夜情”毫不沾边。绝

大多数游客并不了解,那是纳西族古老的“殉情”

风俗被异化使然。相爱的恋人因世俗原因不能相

托此生,便找一处美丽的山水,憧憬着“玉龙第三

国”,双双殉情,那是一种凄美的象征。云南大学

旅游文化学院教师董鸣鹤认为,丽江从“殉情之

都”到“情都”再到“艳遇之都”,是本土文化被不断

解构,再被商业营销噱头化、标签化的结果。

在古城随便走走,鲜花饼、手鼓、银器、玉石、

披肩、中草药、饮食店,各式各样来自省内、省外

乃至异域的特色商品,占据大小铺面,叫卖声此

起彼伏。

文化学者范建华说:“来丽江第一印象便是

游客普遍感受到的旅游商品和服务同质化,特色

少、抄袭多。但这不仅是丽江的问题,也是许多

旅游景区共同的问题。”

云南省社会科学院研究员杨福泉坦言,商业

化犹如一把双刃剑,推动丽江旅游发展的同时,

当地的民俗文化也有流失之虞。

仲夏之夜,游人如织。“全世界比这里热闹的

地方也不多”,声名在外的丽江也让古城的管理

者如履薄冰,丽江市委书记罗杰说,“我们家就这

么大,怎样招待好这么多来自全世界的客人,如

何满足不同层次的消费需求,走好旅游转型升级

之路,丽江正在艰苦探索。”

没有商业化,就没有丽江的过去和现在

“商业和文化并非此消彼长的‘敌人’。绝大

多数古城原住民也并不排斥商业化,在古城旅游

开发的初期,他们正是商业化的最大受益者。”宣

科说。

宣科同他的伙伴们都记得十多年前的“黄金

时代”——纳西古乐演奏会一票难求。剧场里座

无虚席、掌声不断;门口站满了等待看下一场的

游客。时间等不起又非看不可的游客,只得找倒

票的“黄牛”。

在古城,宣科创办的大研纳西古乐会,“最早

用本土文化产品挣到了钱”。从最初的凑钱自娱

自乐,到售票演出渐获成功,就是因为在独特的

音乐资源与市场运作之间找到了“最好的呈现方

式”,忆及当年,宣科不无感慨。

起初,乐队演奏不久,就有听众开始退场。

后来,宣科每演奏一首乐曲后就来一段汉语、纳

西语、英语三管齐下的“脱口秀”,设法留住观

众。因此当年就有人抱怨宣科弄丢了纳西古乐

“本来的样子”。

灵活的演出形式和古乐内在的价值,让纳西

古乐赢得了国际声誉。“不到丽江就不算到云南,

不听纳西古乐就不算到丽江,不听宣科讲演就不

算听过纳西古乐。”这样的美誉不胫而走。

几乎与此同期,在游客的口耳相传中,丽江

文化的知名度和美誉度也与日俱增。

“商业经济是基础,文化是上层建筑;没有茶

马古道和商业繁荣,就不会有丽江古城和多民族

融合的独特文化。”身为丽江旅游发展的亲历者

和见证人,说起历史,宣科如数家珍。

茶马古道作为汉藏地区物资交易的重要线

路,深刻影响了丽江古城的发展。明清时期,丽

江 经 济 繁 盛 一 时 ,也 是 在 这 一 时 期 ,古 城 渐 成

规模。

“演奏古乐既是当地文化人自娱自乐的方

式,也是往来客商消遣的一种形式。”宣科说,尽

管商业相对发达,但丽江毕竟离中原较远,当中

原地区古乐因长期演化流变难寻唐宋踪影时,丽

江却因偏处一隅让古乐“停”了下来。

不止纳西古乐和丽江古城,商业源流深刻塑

造了整个丽江的经济社会、风土民情。

以丽江历史上盛行的“藏客制”为例。藏区

马帮经过两三个月时间到达丽江,通常会在此休

整一段时间。马帮抵达客栈的第一顿饭由客栈

老板请,算作欢迎远道而来的朋友;之后的吃住

才会正式算钱。到达客栈后,马帮会将运来的货

物及采购清单交给客栈,客栈帮助马帮卖货、采

购,也帮助养马。

随着近现代交通发展,茶马古道逐渐衰落,

丽江随之沉寂。藏在滇西北的古城少了侵扰,反

倒相对完整地保留了古城等有形的物质遗产和

丰富多样的非物质文化遗产。

然而,商业开发的浪潮难免会席卷每一个可

以逐利的角落。1996 年 2 月,一场 7.0 级地震在

不幸之中揭开了丽江的面纱。当一座保存比较

完好的古城展现在世人面前,丽江的旅游开发价

值令人眼热。而古城内逐渐“长”起来的砖混房

也让当地政府担忧,但保护是需要投入的,当时

年财政收入仅 1 亿多元的丽江,拿什么来保住这

座稀世古城?

“ 申 遗 ”,后 来 被 证 明 是 丽 江 极 富 远 见 的

选择。

1997 年,丽江古城以其“保存浓郁的地方民

族特色与自然美妙结合的典型,具有特殊价值;

历经 1996 年 7 级大地震,基本格局不变,核心建

筑依存,恢复重建如旧,保存了历史的真实性”,

成功列入世界遗产名录。茶马古道、东巴文化、

纳西古乐,以及古城的小桥流水美丽乡愁,一同

编织起游客心目中的理想图景,吸引境内外一批

批背包客、“文青”前来丽江。

越来越旺的人气,不仅改变了古城人的生

活,也复活了许多传统手艺。

“ 我 汉 话 讲 得 不 怎 么 好 ,要 不 要 找 个 人 翻

译?”这是东巴造纸传承人和秀军见到记者时说

的头一句话。东巴纸原先用于抄写经书,采用当

地特有的高山野生稀有植物丽江荛花制作,经数

十道手工工艺,抗虫、抗蛀,保存时间可长达数

百年。

“原来的时候一个月赚一两千就不错了,丫

头来了之后,最多一天卖了四五百块。”和秀军口

中的丫头,是个名叫钟雅琴的大学生,今年暑期

来丽江旅游期间,决定暂留和秀军的纸店学习东

巴造纸。

1996 年出生的钟雅琴来自湖南,从小就对民

族文化感兴趣。她的到来,带来了微信营销等新

手段,让原本勉强维持的小店开始赚钱。

和秀军说:“传统不能丢,商业也要做,吃饱

饭才能传承文化。”不过很长一段时期以来,和秀

军和哥哥却不得不中断造纸,一人外出打工来补

贴这门手艺传承,“赚钱了就买原料造纸,没钱了

再出去打工。”

如今,让和秀军最高兴的不是可以赚更多

钱,而是“有更多人来了解纳西文化,知道我们纳

西族的传统,这是我们坚持下来的支撑”。

2015 年,以旅游为龙头的第三产业对丽江经

济 增 长 贡 献 率 达 36.25% ,全 市 旅 游 总 收 入 483亿元,比上年增长 27.64%,旅游开发对丽江的重

要性可见一斑。

赚快钱时代已过,文化成为内生动力

古城内的纳西古乐会,展现的是与酒吧街完

全不同的场景:舞台上,即便年事已高,老人们仍

在努力演出;舞台下,观众却有些稀稀拉拉。

没有永不谢幕的演出,也没有一成不变的文

化。同样本土文化气息浓郁的东巴婚礼表演,却

在商业化的淘洗中逐步站稳了脚跟。

雄鸡三鸣,悠扬的东巴古调响起,备上寓意

甜甜蜜蜜的喜饼、蜜饯,穿过古城,新郎骑着马去

迎娶新娘。每周二和周六,和育苗开办的纳西人

家 婚 俗 体 验 馆 就 会 组 织 一 场 仪 式 完 整 的 东 巴

婚礼。

今年 5 月 29 日挂牌那天,和育苗不禁喜极而

泣。从 2007 年开始,她的婚俗体验项目跌跌撞

撞备尝艰辛,很多时候她不得不通过承接其他业

务补贴婚俗体验项目的投入。

纳西人的传统婚礼由东巴主持。东巴意译

为“智者”,是纳西族的知识分子,也是东巴文化

的主要传承者,皆为男性。最初和育苗开展传统

婚俗表演时,不少人嘲弄她为“女东巴”。如今在

和育苗自己看来,这一称谓是对她最大的褒奖。

“坚持其实很艰难,尤其是传承民俗文化,它是烧

钱的。”

和育苗的体验项目起步后,不少鲜花饼的卖

家找上门来,希望合作。“但我还是想要我们传统

的东西。”和育苗看着桌上摆放的喜饼、蜜饯,“地

地道道,甜甜蜜蜜。”

“门一关避世,门一开出世,这样的感觉哪里

找去?”2008 年,途经丽江的李东翰“梦想绽放”,

决定在当地买个院落经营客栈。4 年后,他将户

口从原籍迁到丽江。

最早来丽江旅游的多是徒步、休闲的年轻

人;之后很长一段时间旅游团居多,客栈只是睡

觉的地方;如今“家庭游”多了起来,逛两天歇一

天,休闲度假。在李东翰看来,同质化竞争,可以

说是对观光游、团队游形态的适应;但现在度假

的散客越来越多,多元化、个性化的需求快速增

长,必然会反过来影响古城旅游和服务业态。“没

有文化,失去特色,就难有吸引力。”李东翰说。

没有商业化,难以满足游客需求;只剩商业

化,就无法留住游客。文化和商业,需要找到平

衡点。

今年 6 月 1 日,在大研古镇一些路段,部分经

营户采取关店停业的方式,抵制管理部门在古城

入口设置关卡、向游客收取查验古城维护费,后

逐渐恢复正常营业。这一“事件”折射出过度商

业化的困境:租金居高不下,游客消费意愿减弱,

商户经营艰难,坐等游客送钱上门的好日子已一

去不复返了。

罗杰告诉记者,丽江旅游转型升级迫在眉

睫,概括起来有两个发展方向:一是业态创新、文

化注入、公司化正规管理;二是“腾笼换鸟”,把拥

挤、过剩的古城商业扩散移植到周边地区。

演艺项目仍处良好状态,似乎印证着丽江的

新思路。《丽水金沙》《印象丽江》长演不衰,《丽江

千古情》《云南的响声》等新的项目仍在入驻,保

持每天两到四场、每场六七成上座率,收益状况

良好。

公司化专业运作在丽江旅游转型升级中发

挥着主体作用。以《印象丽江》为例,绝大多数演

员是丽江本地农民,起初他们领到工资后便成群

结队去古城通宵畅饮,以至于影响次日演出。后

来公司采取半军事化管理,同时通过录像回放的

方式对演员的舞台表现进行考核。

正是暑期旅游旺季,大研古镇客满为患,束

河古镇却渴盼游客。“游客在束河古镇的停留时

间,平均不到两小时;有的大巴车路过这里,游客

只有半小时游览时间。”负责束河古镇开发的鼎

业集团丽江公司副总经理李文春坦承尴尬现状。

令人欣慰的是,束河古镇正在谋划实施“文化

注入”,而非重复大研古镇的商业化。这里即将登

场的哈里谷文化体验区,将本土的木雕、造纸等传

统手工艺一一展示,同时严格控制客栈酒吧数

量。束河茶马古道博物馆馆长白志远指着一片农

作物和树林说:“公司把地买下来返租给农民种,

就是为了保留田园风貌,绝不能盖房子!”

“赚快钱的时代过去了,要想长久挣钱还得

靠文化。”李文春想让束河古镇“弯道超车”的路

径已有点眉目。

包括一些古村落,丽江尚未开发的文化旅游

资源不在少数。丽江市一手保护好这些资源,一

手借助目前全域旅游的发展契机,“以空间换取

丽江旅游转型升级的时间”。

去往玉龙雪山的路边,丽江市的重点招商引

资项目“金茂谷镇”正在建设。这个文化地产项

目专门配套了创意文化产业园,并辟有丽江民族

文化研习体验中心。

重拾初心,留住古城的文化之根

即便举步维艰,宣科和他的纳西古乐会仍在

坚守。

坚守背后,离不开钱。古乐队在多年的商业

化演出中积累了数千万元存款,如今每位演出者

每月 1000 多元的工资,就来自这笔存款的利息。

那些没有资金积累的文化项目,咋办?

在高歌猛进的商业化面前,要留住古城的文

化之根,最大的问题还是钱。

拆除保护区域内不协调建筑,消除不协调设

施对整体环境风貌的影响;改善区域环境,增加

环卫、消防、绿化、文化等公共基础设施,降低古

城人口密度、建筑密度,改善古城环境质量;做好

物质和非物质文化遗产保护工作——丽江古城

申遗之时,当地政府作出的不少承诺,也正是申

遗“初心”。

和丽萍告诉记者,申遗成功之初,在遗产区

主要组成部分大研古镇范围内,需要直接拆除

的钢混结构建筑及需要修缮整改恢复传统风貌

的建筑面积近 25 万平方米,占大研保护区域面

积的 42.7%。“拆迁、重建、修旧如旧仅仅是第一

步 ,后 续 的 基 础 服 务 设 施 建 设 也 需 要 巨 额 投

入。”

丽江全市 4 县 1 区,其中 1 个是国定贫困县,

两个省定贫困县。丽江市 2015 年的财政收入不

足 68 亿元,比不上东部发达地区的一个乡镇。

钱从哪里来?

丽江的一大办法是征收古城维护费。2000年,云南省政府正式批准丽江古城收费,对前来

旅游住宿的游客收取每人每天 20 元古城维护

费,每人次最高 40 元。2007 年 7 月起,调整为每

人次 80 元。“作为世界文化遗产地,古城不仅是

丽江的,也是中国乃至世界的,所有游客都有责

任、有义务来保护它。”范建华说。

截至 2015 年底,维护费累计征收入库 27.7亿元,而实施基础设施建设、遗产风貌整治、不协

调建筑拆除等古城保护管理工程,累计投入 66.2亿元,仍有 15.68 亿元的债务余额。

目前和未来很长一段时间,古城的基本维护

仍有赖于维护费。

丽江古城虽然商业化气息很浓,但市场化程

度并不高。此前丽江曾长期不再新批旅行社,形

成“6 大旅游集团+1 个旅行社”的市场格局,但却

出现“挂牌当部门,收钱当管理”的乱象。现如

今,丽江旅游部门放开审批,一大批旅行社直接

注册,激发起市场主体竞争活力。

李东翰拿出靠近古城北门路口的临街铺面,

新开了东巴文字展厅,自家店里客人可以优先学

写东巴文,也向其他游客开放。“原来一年房租

35 万元,现在和原租户置换后只能收到 18 万元

的房租。”一年少了 17 万元收入,可李东翰还是

加入了“文化院落”计划。“虽说房租收入少了,但

随着文化的注入,顾客入住体验的提升,家庭休

闲游的这部分客源也得以拓展。”

“文化院落”是古城管理局以政府购买服务

方式开展公共文化注入的重要项目。“目前大规

模实施还有困难,那就一家一家地谈,现在不少

商户本身也有意愿做文化注入。”和丽萍介绍。

如今,缴纳古城维护费的游客都会领到一份

丽江古城游览手册,上面标有古城内现已建成的

10 个“文化院落”,全部免费开放。在丽江古城

保护管理局的规划中,今后将会有更多“文化院

落”建成,让古城焕发文化气息。

留住原住民的工作也在悄然进行。从 2003年开始,政府每年安排 300 余万元用于古城居

民生活补助发放,并将清查收回的部分直管公

房以公租房形式出租给无住房或住房困难的纳

西族群众,既保障民生,又保护了丽江古城的原

真性。

去年 10 月被国家旅游局通报后,丽江古城

剑指旅游乱象,打响了一场“5A 保卫战”。针对

被通报的 10 个问题及媒体反映的“酒托”、揽客

现象,丽江成立揽客“酒托”等 6 个专项整改工作

组,投入上亿元的整改资金,力度空前。

就在上周,云南省政府向丽江派出了副省级

干部带队的旅游文化产业发展督导组。检查之

后,督导组要求丽江针对旅游投诉的热点问题研

究治本之策,并提出明确要求:在古城、古镇等核

心景区景点加大对民族优秀传统文化的保护、传

承和展示力度,提高主体民族在核心景区的就业

比 例 ,更 加 重 视 对 遗 产 地 活 态 文 化 的 保 护 与

传承。

寻 求 商 业 化 与 文 化 的 平 衡 点 ,丽 江 还 在

探索的路上。

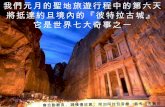

上图:丽江古城,演奏纳西古乐的老人。

谢 勇摄

丽江古城 商业化与文化的角力本报记者 张 帆 徐元锋 杨文明 李茂颖

“不是在丽江,就是在去丽江的路上”,这座茶马古道上的僻远小

城,去年竟涌入境内外游客 3055 万人次,比上年增长 14.72%。自从一

年多前担任云南省丽江市古城保护管理局局长,和丽萍坦言“整天提心

吊胆、睡不好觉,随时准备被推到舆论的风口浪尖”。

知名度越来越大,美誉度却时有隐忧。前车之鉴就在眼前:“艳遇”

“酒托”“宰客”……去年 10 月,丽江古城景区被国家旅游局严重警告。

当时有媒体报道说,“这个 10 月,丽江特烦恼”。

与“短痛”相比,更让丽江纠结的还有旅游转型升级的“长痛”。

1997 年,丽江古城被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录,

包括大研古镇、束河古镇和白沙古镇 3 个相对独立的城建单元,其中最

为出名的是大研古镇。

依托古城,丽江文化旅游产业长足发展。“文化在旅游中找到了钱,

旅游在文化中找到了路”,丽江成为不少后来者学习的榜样,也引发长

盛不衰的申遗热潮。

然而,“商业味过浓,文化味趋淡”的惋惜、质疑乃至诟病之声也没

有停息过,爱之深、责之切?

寻找商业化与文化的平衡点,丽江有其“说不清、道不明”的困惑。

怎么看待围绕世界文化遗产进行的商业开发?旅游消费升级换

代,丽江面临怎样的转折点和突破口?面对商业开发的高歌猛进和传

统文化的退守萎缩,政府如何作为?这一串问号的背后,是一段复杂、

多棱的“丽江故事”。

■人民眼·古城保护R