PowerPoint...

Transcript of PowerPoint...

第3回目4月23日

講義HP(今井担当):http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/

~imai/kankyojouka/kankyojouka.html

平成31年度

環境浄化技術Ⅰ&衛生工学Ⅰ

水源と貯水・取水

貯水施設の必要性

日本の降水は梅雨と台風の時期に集中していることから、河川流量は豊水期と渇水期で大きな差が生じる。そのため、豊水期に水を貯留し、渇水期に放流することで年間を通して安定した水量を確保する必要がある。

貯水施設の形態

ダム、湖沼、遊水池、河口堰、ため池、地下ダムなど

ダムの使用用途による分類

専用ダム:水道用に用いられる水を貯水するダム

多目的ダム:水道以外にも用いられる水を貯水するダム

(洪水調節、発電、灌漑(農業用水)、工業用水道など)

※地下ダムは、水を通さない壁を地下に造って、今まで利用されずに海に流れ出ていた地下水をせき止め、地下水を貯める施設(沖縄県など)

(b)貯水施設

水源と貯水・取水

(c)必要貯水容量の決定必要貯水量(有効貯水量)は補給水を貯めておくための容量で、ダム建設予定地点における、基準渇水年の河川流量と下流放流に必要な流量との差し引きによって求められる。

水量に対して考慮する点として漁業、観光、塩害の防止、動植物の保存、流水の清潔保持などを考える必要がある

流量図表による方法

両者間に囲まれた最大面積(a)が有効貯水量となる

流量累加曲線図表による方法(リップルの方法)

FGが有効貯水量となる

水源と貯水・取水

(c)必要貯水容量の決定リップル法(マスカーブ法)

(1)毎月の月間流量から流入量累加水量を求め、曲線AEを描く

(2)毎月の水量から取水累加水量を求め、直線AJを描く

(3)曲線AEの1つの凸部B点から直線AJに平行な直線を引き、DGとの交点をCとすると、最大不足量は最大縦距FGとして示される。これが必要貯水量となる

※もしCのような交点が得られなければ、その期間における供給量が需要量を満たさないことになる。

その場合は計画取水量がその河川では得られないことになる!

テキストp.69図3.1

取水施設

水源地で取水し、浄水場に水を送る施設

計画取水量について

計画取水量は計画一日最大給水量を基準にして、浄水過程や導水時の漏水などを見込んで計画一日最大給水量の10%程度多くすることを標準としている

取水施設の設置要件(1)水源の状況に対応し、所要水量の確保が可能なこと(2)将来とも水質が確保され、水質汚濁の恐れがないこと(3)取水施設の維持管理が容易で、将来の施設拡張にもある程度の対応が可能であること

(4)取水施設の建設費、維持費があまりかからないこと

水源と貯水・取水

(d)取水施設

取水施設の種類

地表水の取水施設

取水塔、取水門、取水枠、取水管渠、取水堰

地下水の取水施設

集水埋渠、浅井戸、深井戸など

水源と貯水・取水

(d)取水施設

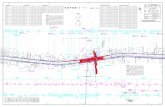

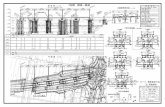

取水堰(秋ヶ瀬取水堰:埼玉県)

取水堰

河川の水位が低い場合にゲートなどで河川をせき止めて、取水を安定に行なう施設

取水堰は大規模構造物になることが多い。また魚の遡上の妨げにならないように魚道を設ける必要がある

水源と貯水・取水

(d)取水施設

取水門(十六橋取水門:福山市)

取水門

河川や湖沼での水位・河床が安定した場所での取水を行なう施設

比較的中小量の取水に適している

水源と貯水・取水

(d)取水施設

取水塔(宇部丸山ダム)

取水塔(内日(うつい)貯水池:下関市)

取水塔

水位の変動が大きい河川や湖沼などで取水を行なう塔状の施設

取水口が多段に設けているため水位の変動に対応することができる

水源と貯水・取水

(d)取水施設

取水枠(頭佐沢ダム:東京都)

取水枠

河川や湖沼の水中に設置された取水を行なう箱状、円筒状の施設

変化の激しい場所を避けて、取水口が土砂などで塞がることを防ぐ必要がある

水源と貯水・取水

(d)取水施設

水源と貯水・取水

(h)地下水

地層水:地層を構成する粒子の間隙にある地下水

裂か水:固結した,または水が容易に流動できない地層中

の割れ目にある地下水

伏流水:河川の流水が河床の地質や土質に応じて河床の

下へ浸透し、水脈を保っている極めて浅い地下水

地下水 裂か水

地層水

伏流水

自由地下水

被圧地下水(深層水)

地層水

裂か水

存在形態の区分

上下を難透水層で挟まれ、常に圧力を受け続けている地下水

層の上に難透水層が存在しない地下水

水源と貯水・取水

(j)地下水の取水取水方法

自由地下水 → 浅井戸

被圧地下水 → 深井戸

伏流水 → 浅井戸、集水埋渠

地下水の取水における注意点

・地下水は涵養(かんよう)速度(雨水などが地下に浸み込んで地下水となる速

度)が極めて小さいため、過剰にくみ上げると地盤沈下の危険性がある

・地下水は汚染すると回復が困難である

・沿岸部の地下水は海水が混入する場合がある

(i)地下水の水質の特徴・地表水よりも溶解性の無機質を含有する

・水温は年間を通してほぼ一定である

・地下水は汚染すると回復が困難である

不透水層

被圧地下水

不透水層

自由地下水河川

深井戸集水管渠

浅井戸(完全貫入井戸)

浅井戸(部分貫入井戸)

水源と貯水・取水

(j)地下水の取水地下水の取水方法

地下水の取水方法についての概略図

浅井戸

自由地下水、伏流水を帯水層から取水する比較的浅い井戸

井戸の深さは8~10m程度で、多孔集水管を井筒の側壁から水平放射状に設置することにより集水する

水源と貯水・取水

(k)取水施設

深井戸

被圧地下水を被圧帯水層から取水する深い井戸

井戸の深さは30m以上で、深いものは400mになるものもある。深井戸の安定した取水にはストレーナ(水と砂を分離するための濾過装置)が重要になってくる

水源と貯水・取水

(k)取水施設

集水埋渠

伏流水や自由地下水を集水するために地下水層内に透水性構造の管渠を設置した施設

水源と貯水・取水

(k)取水施設

汲み上げすぎると海水が上昇してきて井戸水に海水が混入するようになる

※海面から水頭(淡水の地下水の盛り上がった表面)までの高さの40倍の深さのと

ころに淡水と海水の境界があるとされている.

ガイベンヘルツベルグの法則

沿岸部での海水の影響に関して、海から地中に侵入する海水の層と陸から海へ流出

する淡水の層のつりあいについての法則

水源と貯水・取水

水を汲み上げる

淡水・海水の境界面

海水を含んだ土壌or海水

真水

海水

ガイベンヘルツベルグの法則

水源と貯水・取水

地表水:(l)河川水

河川水は地下水よりも多量の取水が可能で

あるが、河川流量は流域内の降水状況など

の自然条件によって大きく変化する

河川流量の定義

洪水流量、洪水位:各年の最大流量とその水位

豊水流量、豊水位:1年を通じて95日はこれを下らない水量と水位

平水流量、平水位:1年を通じて185日はこれを下らない水量と水位

低水流量、低水位:1年を通じて275日はこれを下らない水量と水位

渇水流量、渇水位:1年を通じて355日はこれを下らない水量と水位

※これらのデータは取水施設の取水位を決定するときに必要となってくる

淀川(大阪府)

水源と貯水・取水

地表水:(m)湖沼・ダム湖水湖沼・ダム湖の特徴

・基本的には河川水に比べて水の動きが

小さい

・湖沼・ダム湖も河川同様、季節的に水温

は変化し、水質も影響を受ける

ダム湖は大きく分けて「ながれダム湖」と「とまりダム湖」に分けられる

ながれダム湖

水の平均滞留時間が短く、流速が比較的速いため、夏季においても水温躍

層が形成されることはなく、一般に湖底に至るまで酸素が豊富である

とまりダム湖

水の平均滞留時間が長く、流速が遅いため、夏季に水温躍層が形成される

場合が多く、有機分の流入などにより湖底が無酸素状態になる場合がある

(富栄養化)

宇部丸山ダム:多目的ダム湖

閉鎖性水域における温度成層と富栄養化

水源と貯水・取水

地表水:(n)ダム湖の水質保全富栄養化した湖沼・ダム湖を水道水源にする場合の水への影響

塩素要求量の増加、臭味の発生、ろ過池の閉塞、赤水の障害、凝集沈殿処理へ

の障害

対策法

・生物増殖の抑制

(硫酸銅、塩素剤などの薬剤を散布)

・空気を送り込むことによる水の循環

(エアリフト、ポンプによる曝気)

・底泥の浚渫

・ホテイアオイ など

間欠式空気揚水筒

ホテイアオイ

揚水量の式(3.1)、式(3.3)、式

(3.6)を導く(p.72-74)

テキスト図3-6、図3-8、図3-

11(a)

:次から3枚のスライドを参照

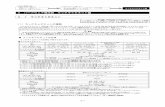

第3回目宿題

(A4用紙に記入し、次回講義時に提出)

揚水量の式(3.1)を導く(p.72:宿題)

テキスト図3-6

揚水量の式(3.2)を導く(p.73:宿題)

テキスト図3-8

揚水量の式(3.6)を導く(p.74:宿題)

テキスト図3-11(a)

ただし、集水埋きょの長さは単位長さ1mとする。