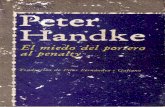

Peter Handke

-

Upload

mica-brljotina -

Category

Documents

-

view

212 -

download

0

description

Transcript of Peter Handke

Peter Handke zählt zu den herausragenden und erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren der Nachkriegsgeneration. Typisch ist aber jedesmal seine bewußte Abgrenzung gegen den gerade herrschenden Trend. Das schreibinteresse Hankes richtete sich in den Anfängen auf Probleme sprachliche Wirklichkeitskonstitution, auf die Analyse von Mechanismen der Wahrnehmung u. Kommunikation. P.H. formuliert als sein Motto Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms. H. bemühte sich mit provozierenden Texten, radikal mit literarische Traditionen zu brechen. Die Literatur der Zeit verwendete für Handke zu politisch eindeutige Wörter. wendet sich gegen Sartre und Brecht. Er wirft Brecht unter anderem vor, seine Stücke zeigten „zwar die Wiedersprüche“ aber auch „die einfache Lösungen dafür“. er bevorzugt die „Verstörung“ gegenüber die Klarheit des Begriffs. 1966 beschimpfte der 23jährige H. die Autoren der „Gruppe 47“ bei ihrer Tagung in Princeton und kritisierte die „Beschreibungsliteratur“ der Gruppe. Er wendete sich gegen den überhöhten Realismus in Böll, Andersch Werk. Er will zeigen, dass „ die Literatur mit der Sprache gemacht wird, und nicht mit den Dingen, die mit der Sprache beschrieben werden“. Ziele sind einerseits die Funktion der Sprache klar zu stellen und andererseits das Problem einer Begründung von Identität im Schreiben (insbesondere im Erzählen als eine Verknüpfung von authentische Erinnerung und dichterischer Phantasie) Die Erzählungen Der Hausierer (1967) und Die Angst des Tormanns beim Elfmeter (1970, Film v. Wim Wenders 1972) parodieren das Genre Kriminalroman. Die Idee der Verwirrung wird in dem Hausierer umgesetzt. Handke läßt dort kein zusammenhängenden Text entstehen. Die Angst des Tormanns beim Elfmeter (1970) geht es Handke allein um die Demonstration einer Verstörtheit, eines „schizophrenen“ Bewußtseinstands. In diesem Bestseller ist jedoch nicht die Fabel, sondern der innere Prozeß wichtig. (Das Thema ist Blochs Schwierigkeit, die „Signale“ seiner Umgebung richtig zu deuten). Die Theaterstücke PHs wurden Ende der 60 Jahre als Nachfolge des „Literarischen Cabarets“ der „Wiener Gruppe“ angesehen. P.H. versuchte damit herrschende Dramaturgien und Verhaltensnormen zu kritisieren. Als Theaterautor trat H. mit der 1966 Publikumsbeschimpfung hervor, eine Sprechpartitur, die das Bühnengeschehen die Theatersituation umkehrte. „Sie werden beschimpft werden, weil auch das Beschimpfen eine Art ist, mit Ihnen zu reden. Indem wir beschimpfen können wir unmittelbar (directos) werden(...)“ „Die Publikumsbeschimpfung ist kein Stück gegen das Theater. Es ist ein Stück gegen das Theater, wie es ist. Es ist nicht einmal ein Stück gegen das Theater, wie es ist, sondern ein Stück für sich“ Die Publikumsbeschimpfung wird als Antitheater begriffen. Die Grenze zwischen Bühne und Zuschauerraum wird aufgehoben. Das Konventionelle Theater wird ironisiert. Inhalt seines Anti-Theaters ist die Sprache, die nach Klangelementen der Beat-Musik aufgebaut ist.Die Protagonisten „spielen“ nicht mehr, sondern beobachten und genießen in vollkommener Umkehrung der Konventionen den eigentlichen „Helden“, nämlich das Publikum, das nicht mehr Zaungast, sondern das Thema ist. . Das Finale ausgehend von der Charakterisierung der Zuschauer als Schauspieler:“Ihr wart lebensecht. Ihr wart wirklichkeitsnah. Ihr zeugtet von hoher Spielkultur, ihr Gauner, ihr Schrumpfgermanen, ihr Ohrfeigengesichter

1968 schrieb Handke das Sprechstück Kaspar. Es handelt sich um ein Drama. Der Titel bezieht sich auf die Gestalt des Kaspar Hauser, der als etwa 16jähriger Knabe aufgegriffen worden ist und offensichtlich unter den Folgen einer Gefangenschaft leidend, kaum sprechen konnte. Das Thema ist die Funktion der Sprache bzw. ihrer Verwendung als Instrument der sozialen Einordnung und Anpassung. Er will zeigen „wie jemand durch

Sprechen zum Sprechen gebracht werden“, d.h. den Sprach- und Verhaltensnormen der Gesellschaft angepaßt werden kann.“ zweite Phase .Handke setzt sich mit den „Klassikern“ der Literatur und philosophischen Tradition auseinander, mit Stifter, Kafka oder Goethe, mit Heidegger oder Nietzsche. In der Literaturkritik wurde diese Wendung als „neue Innerlichkeit“ bezeichnet und zugleich kritisiert. Wunschloses Unglück . Diese Geschichte führt ihm in die eigene Vergangenheit zurück. Handke rekonstruiert, die Lebensgeschichte seiner Mutter, die sich aus den Zwängen einer bäuerlichen Gesellschaft nicht befreien konnte und sich das Leben nahm. Der letzte Satz: „Später werde ich über das alles Genaueres schreiben“ ist Programm eines zukünftigen Erzählens: die Vermittlung von Erinnerung und poetischer Phantasie. Handke bleibt beim Thema Innerlichkeit und Selbstfindung auch im Bestseller Die linkshändige Frau.Der Widerstand einer „Frau“, wie Marianne genannt wird, gegen ein von männlichen Wünschen bestimmtes Spiel von Verführung und Liebe wird szenisch, bildhaft und distanziert dargestellt. Für Handkes Schreiben in dieser Zeit wird der Doppelblick auf den eigenen Körper und die Natur nach innen und nach außen zur Metapher. Dritte Phase . Handke versucht jetzt die „fixen Ideen einzelner als den Mythos vieler“ zu übersetzen. Erzählung Die langsame Heimkehr bezeichnet die er mit den 3 nachfolgenden Werken zu einer Tetralogie zusammenfaßte. Thematisch stellt das Werk eine Fortschreibung der Selbstfindungsgeschichten dar. In Die langsame Heimkehr wird durch Naturbilder auf psychische Prozesse und Projektionen verwiesen. Die Lehre der Sainte-Victoire ist die autobiographisch geprägte Mythisierung von Autorschaft. Stellt gleichermaßen Erzählung wie poetologische Reflexion dar. Kindergeschichte ist eine poetische Erinnerungsarbeit. Handke rekonstruiert beim Blick auf seine Tochter Amina Entwicklungsstufen der eigenen Sozialisation. Handke sucht hinter an sich bedeutungslosen Dingen und Vorgängen die mythologische Bilder des Inneren zu finden und neue Formen des Schauens und Beschreibens zu entwickeln. Zugleich führt er die Beschäftigung mit den „Klassikern“ weiter. Diese beiden Romane werden schon zu vierter Phase gezählt. Sie sind der Versuch einer Wiederfindung der Identitätsstiftenden Kraft von Sprache und von Dichtung. Dieser Versuch wird mit Blick auf Heidegger Handkes „Kehre“ genannt. Loser, der Protagonist des Chinesen des Schmerzens, versucht (wie der Philosoph) Orte des „Wohnens“ und „Bauens“ zu finden um von Ursprung des Menschen reden zu können. Die Ontologische Dimension bestimmt das Werk. Am Ende des Werkes wird Loser ein Meister der Wiederholung, d.h. es gibt eine dem Menschen vorausgehende Sprache des Seins. Die Wiederholung der Titel bezieht sich auf Heideggers Einführung in die Metaphysik Existential-ontologische Orientierung (wie der Chinese) - weist auf die Aufnahme von Themen und Motiven ältere Texte Hs. - der Text folgt deren autobiographischer Spur. Dabei kommt den Medien der Sozialisation, Schrift und Sprache jetzt eine größere Bedeutung zu. - Der Protagonist Kobal muss feststellen, dass jeder Schritt in die Sprache notwendig ein Aneignen von Vorgegebenen ist. Die Savanne der Freiheit und das neunte Land ist der dritte Teil des Romans. Die Hauptfigur, Kobal, erleidet eines Ichverlust dieser erzeugt in ihm Traumbilder eines Doppelgängers und endet in der Phantasie vom Krieg. Die Katastrophe wird einen Neuanfang vorausgesetzt.

In den 80er hat Handke einige Essays geschrieben. Die Gesammelten Verzettelungen sind unter dem Titel Langsam im Schatten erschienen. Sie sind mit den fiktionalen Texten strukturell und inhaltlich vergleichbar.

Gerechtigkeit für Serbien Mit dieser Reisendarstellung löste Peter H. eine große politische und philosophische Diskussion aus. In dem Werk demonstriert P.H. eine freundliche Haltung gegenüber Serbien. Der schweizer Schrifsteller Jürg Laederach trat nach der Veröffentlichung von H´s Text bei Surkamp aus Protest aus dem Verlag aus. Er plädiert mit dem Text gegen die gängigen Schwarz-weiß-Darstellungen des Krieges in Jugoslawien und für eine differenziertere Betrachtung des Geschehenen. Diese äußerst provokanten Darstellungen erinnern an frühere provozierende Auftritte & Stücke z.B. Beleidigung der Gruppe 47 od. Publikumsbeschimpfung.