Parks

-

Upload

mario-clara -

Category

Documents

-

view

217 -

download

2

description

Transcript of Parks

Primo piano I cambiamenti climatici e l’area alpina

Dai parchi naturaliCentro visite Puez-Odle«Piazza pulita» per l’altopiano di Senes

HabitatTerra magica – l’area dello Sciliar

Giu

gno

20

08

N

. 1

Parchi naturali in Alto Adige

Anno

20

08 –

nr.

1 p

erio

dici

tà –

Pos

te Ita

liane

– S

pedi

zion

e in

abb

. po

stal

e –

70

% D

CB

/BZ

Provinciaautonoma di Bolzano-Alto Adige

Ripartizionenaturae paesaggio

3 Editoriale

4 Primo piano Il cambiamento del clima – ha provato ad

affrontare questo «scottante» tema in maniera obiet-tiva, presentandone la diversa percezione di un geologo e di una biologa.

8 Dai parchi naturali Qui troverete informazioni su esperienze nell’ambien-

te naturale ed educazione ambientale, gestione delle aree protette, interventi di miglioramento ambientale, sulla natura come «ambito sportivo» e su un progetto di ricerca internazionale.

15 Plata ladina

16 Habitat L’area dello Sciliar – Terra magica. Una breve rela-

zione su un progetto biennale, che ha consentito di scoprire qui una gran varietà di piante ed animali.

17 A spasso Il top per gli appassionati: l’Alta via delle Dolomiti

numero 1.

18 Fritz l’escursionista

19 A colloquio Il direttore dell’Ufficio parchi naturali della provincia

ci parla di centri visite e di punti informativi.

20 Uomo e natura Come si rapportano i giovani con la natura?

Il sociologo Rainer Brämer riferisce dello studio «Natura oscura – come i giovani vivono oggi la natura», condotto in Nord Renania – Westfalia nel 2006, nell’ambito dell’annuale Report Giovani.

23 Dall’interno 24 Fuori campo

Arn

old

Karb

ach

er

Georg

Tasc

hle

r

Renato

Sasc

or

I N D I C E

Ufficio parchi naturaliVia Renon, 439100 Bolzanotel. 0039 0471 417 771fax 0039 0471 417 [email protected]/parchi.naturali

Sede distaccata Merano »Esplanade«Piazza della Rena, 1039012 Meranotel. 0039 0473 252 255fax 0039 0473 252 [email protected]

Sede distaccata BrunicoPiazza Municipio, 1039031 Brunicotel. 0039 0474 582 330 – 331fax 0039 0474 582 [email protected]

Sede di servizio MonguelfoVia Santa Maria, 10/A39035 Monguelfotel. 0039 0474 947 360fax 0039 0474 947 369

Sede di servizio Val BadiaVia Catarina Lanz, 9639030 Marebbetel. 0039 0474 506 120fax 0039 0474 506 585

Editore: Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige – Dipartimento all’urbanistica, ambiente ed energiaDirettore responsabile: Jörg Christian RainerCoordinamento e redazione finale: Ulrike Lanthaler, Renato SascorAbbonamento postale: Silke StauderFoto: copertina: Josef Hackhofer, se non indicato Archivio Ufficio parchi naturaliVignette: Armin BarducciTraduzione: Franco DucatiGrafica: Hermann BattistiPrestampa: TypoplusStampa: Athesia Druck

3

E D I T O R I A L E

Care lettrici, cari lettori,anche voi aspettavate con impa-

zienza la nuova stagione per ripren-dere le vostre passeggiate? Con l’au-mento delle temperature e la scom-parsa della neve dalle montagne si aprono nuovamente infinite pos-sibilità di stare in mezzo alla natura e di godere del nostro straordi-nario paesaggio. Ogni anno non vedo l’ora di ritornare a muovermi all’aria aperta con la mia famiglia e i miei amici. Per tutti noi questo si-gnifica potersi rilassare e ristabilire l’equilibrio, sentendo che ciò fa bene al corpo ed alla salute.Nelle nostre escursioni ci capita poi di incontrare le persone più diver-se – dal malgaro, all’appassionato sportivo – e con ognuna di esse ci sono sempre tante esperienze nuo-ve e interessanti da vivere. Se tenia-mo gli occhi bene aperti possiamo notare i molteplici aspetti collegati all’utilizzo ed alla tutela del nostro paesaggio, confrontarci con i diver-

PER UN BUON CLIMA IN ALTO ADIGE

ATTIVO PER L’AMBIENTEALTO ADIGE

Siamo tutti responsabili per il nostro ambiente. Dateci una mano!Attraverso l’iniziativa „Alto Adige - Attivo per l’Ambiente“ vogliamo invitare i

cittadini a dare dei consigli utili per migliorare l’ambiente. Le proposte migliori

verranno premiate e pubblicate su questa cartolina, ogni settimana tutto l‘anno.

Non esitate. Scriveteci!

Mandateci i vostri consigli a: [email protected]

si punti di vista al riguardo ed ac-quisire in tal modo una visione mi-gliore delle varie situazioni, acuen-do la nostra consapevolezza sulle particolarità e sull’identità della no-stra regione montana.Anche questa nuova edizione della nostra rivista sui parchi naturali si propone di stimolare l’interesse per tutta una serie di temi d’attualità e di aiutare voi lettori ad avvicinarvi alla natura. Essa vuole inoltre ren-dere facilmente comprensibili con-tenuti altrimenti difficili e comples-si, affinché i più ampi strati della popolazione abbiano modo di oc-cuparsene. Ma in primo luogo essa vuole trasmettere l’amore per la na-tura e in tal modo favorire la sua salvaguardia.Nel nostro mondo tecnologicizzato l’esperienza diretta della natura è diventata sempre più importante. Essa ha effetti positivi oltre che sot-to il profilo del benessere personale anche sotto il profilo sociale: chi impara a conoscere e ad amare la natura si preoccuperà anche di sal-vaguardarla e di rapportarsi in modo rispettoso con essa.Con l’augurio di tante giornate ric-che di belle esperienze,un saluto dal vostro

Michl LaimerA S S E S S O R E A L L ’ U R B A N I S T I C A , A M B I E N T E E D E N E R G I A

4

---

-

--

I ghiacci e l’acqua modellano il paesaggioLe grandi strutture delle Alpi – le valli e le catene

montuose – erano state già modellate a lungo dall’ero-sione prima che, circa 2 milioni d’anni fa, il clima cam-biasse o, per essere più precisi, peggiorasse in tutto il mondo. Da allora l’Europa venne ricoperta per un’estensione circa quattro volte maggiore da una co-razza di ghiaccio di spessore fino a due chilometri. Cir-ca 25.000 anni fa, durante l’ultima glaciazione, quella del periodo glaciale würmiano, i ghiacciai raggiunsero il loro ultimo massimo livello: l’intero arco alpino ven-

ne completamente rivestito da un possente, compatto strato di ghiaccio che lasciava emergere solo le cime più alte. Circa 20.000 anni fa i ghiacci cominciarono a ritirarsi, ma prima che essi sparissero completamente dalle grandi valli alpine passarono altri 7.000 anni.Dopo il ritiro dei ghiacciai le enormi masse detritiche ai margini delle valli furono trasportate a valle anche solo per forza di gravità, come confermano numerosi crolli di montagne e smottamenti di pendii; ma l’azio-ne maggiore riguardo al trasporto del materiale la svol-sero il ghiaccio e soprattutto l’acqua. I torrenti e i fiu-mi furono i più efficaci modellatori del paesaggio. Itorrenti scavarono profondi solchi nei depositi d’epoca glaciale, trasportando il materiale a valle e depositan-dolo nuovamente in altri luoghi. Intere morene e ter-razze detritiche furono rimosse e trasferite altrove. Al-cuni laghi furono completamente riempiti di materiali di sedimentazione, mentre se ne formarono di nuovi dietro conoidi di detriti morenici. Un po’ alla volta si creò un nuovo equilibrio che permise anche la coloniz-zazione stabile dei fondovalle.

Le oscillazioni climatiche sono normaliDopo il periodo glaciale würmiano si sono succedu-

te altre grandi oscillazioni climatiche, con fasi di avan-zamento dei ghiacciai nei periodi più freddi e fasi di ritiro in quelli più caldi, come risulta dalla curva del clima degli ultimi 100.000 anni (fig. 1, pag. 6). Da essa emerge che vi sono già stati dei periodi molto più caldi rispetto ad oggi: ai tempi di «Ötzi», circa 5.300 anni fa, il clima era ad esempio molto più caldo come anche ai tempi dei Romani e durante l’alto medioevo. Al con-trario, durante la cosiddetta «piccola epoca glaciale», circa 200 anni fa, era notevolmente più freddo, come pure ca. 2.500 anni fa. Questi periodi freddi sono testi-

I cambiamenti climaticie l’area alpina Testo | Volkmar Mair, Margareth Pallhuber

5

P R I M O P I A N O

moniati da avanzamenti dei ghiac-ciai nell’area alpina.

Sensori per le variazioni climatiche

L’equilibrio tra la formazione del ghiaccio e lo scioglimento in un ghiacciaio dipende da piccole flut-tuazioni climatiche. Già una diffe-renza di 1 °C nella temperatura me-dia annua determina sul lungo periodo una reazione nella velocità d’avanzamento o di ritiro del ghiac-ciaio, come si può facilmente osser-vare dalla posizione della sua lin-gua.Questa velocità risulta evidente se si analizza l’ultimo avanzamento dei ghiacciai durante la «piccola epoca glaciale». Dopo un lungo periodo caldo durato per l’intero medioevo, il clima in Europa divenne sempre più rigido, con prolungate fasi di maltempo e abbondanti piogge, come risulta da diverse cronache del tempo. Attorno al 1600 circa i ghiacciai alpini ricominciarono a crescere lentamente per raggiunge-re dal 1850 al 1890 (nella zona dell’Ortles come nel resto delle Alpi) la loro massima estensione. Da allora i ghiacciai alpini hanno iniziato a ritirarsi costantemente.Sul ghiacciaio del Madaccio in Val Trafoi è possibile osservare questo

ritiro anno dopo anno. Il ghiaccia-io, che oggi è quasi invisibile, giun-geva attorno al 1870 fino ai boschi di larici, a circa 1.975 metri di quo-ta. Di esso è rimasta solo una lunga lingua grigia di materiale detritico, contornata da ripidi argini di mate-riale morenico; questa profonda va-sca rocciosa, scavata dalla forza del ghiaccio e ancora quasi priva di ve-getazione, mostra l’estensione origi-naria del ghiacciaio. Oggi, nel 2008, la sottile lingua di ghiaccio arriva fino alla base della parete della ve-dretta anteriore del Madaccio. Ighiacciai in Val di Solda hanno avu-to un comportamento analogo, come dimostrano i documenti foto-grafici (fig. 2, 3).Da uno sguardo alla carta e da un breve calcolo risulta che negli ulti-mi 130 anni il ghiacciaio si è ritirato di circa 1.200 metri, corrispondenti a un calo medio di buoni nove me-

tri all’anno. Il ritiro del ghiacciaio però non si è svolto in modo rego-lare, come non è difficile riconosce-re dalla foto aerea di fig. 4. Nel pe-riodo tra il 1870 e il 1985 si è ritira-to solo di circa un terzo rispetto al periodo tra il 1985 e 2000. Negli ul-timi 20-30 anni si è dunque sciolta circa la stessa quantità di ghiaccio che nei 100 anni precedenti!Il ritiro del ghiacciaio procede evi-dentemente in modo sempre più rapido e finora non vi sono segnali di una fine del fenomeno. Sulla base dei dati a disposizione si può assumere che il clima si stia riscal-dando. Ma ciò non è ancora qual-cosa di spaventoso, bensì del tutto normale. Se possiamo credere ai

documenti medievali, i ghiacciai a quel tempo erano un po’ più picco-li rispetto ad oggi. Va inoltre ricor-dato che prima dell’attuale fase di scioglimento vi è stata una «piccola epoca glaciale», durante la quale i ghiacciai per circa 250 anni sono stati in crescita. Dunque queste flut-tuazioni non sono l’eccezione bensì la regola.

Il permafrost come indicatore del clima

Il permafrost è tutta l’acqua con-gelata al di sopra dei 2.300 metri di quota circa, che riempie pori, fessu-re e cavità nelle rocce, nei ghiaioni e nel terreno. Mentre i ghiacciai sono degli indicatori particolarmen-te sensibili per le variazioni climati-che, il permafrost reagisce più lenta-mente e tuttavia in modo evidente ad esse. Le temperature molto ele-vate degli ultimi venti anni hanno

fatto sì che il limite dello zero du-rante l’estate, per alcune settimane, salga fino oltre i 4.000 metri di quo-ta. Il permafrost reagisce a queste si-tuazioni con un continuo alternarsi di gelo e disgelo che dà luogo a fe-nomeni esplosivi. Ciò ha un ruolo fondamentale riguardo alla disgre-gazione delle rocce in alta monta-gna: quando l’acqua congela il suo volume aumenta di ca. il 9% e ge-nera perciò – se costretta entro stret-te fessure – un’enorme pressione. Così blocchi grandi come una casa esplodono letteralmente, mentre le pietre vengono sbriciolate in picco-lissimi frammenti. Dell’efficacia di questo processo sono testimoni le ri-pidissime creste, gli estesi campi di

6

blocchi e gli enormi conoidi detriti-ci presenti in alta montagna e, non ultimi, gli spettacolari crolli verifica-tisi negli ultimi tempi, ad esempio sul Cervino o sul Thurwieser. Anche la grossa frana (100.000 m3) del Klammbach, in Valle d’Anterselva, nell’agosto 2005 è da ricondurre allo scioglimento del permafrost. Se questa tendenza si manterrà anche in futuro saranno indispensabili in tutta l’area alpina idonee misure di sistemazione, con la costruzione di argini di sicurezza, in modo da di-fendere le valli e le infrastrutture. In Alto Adige, a dire il vero, non vi sono insediamenti o infrastrutture nelle vicinanze di aree di perma-frost, ciononostante bisogna consi-derare che determinate evoluzioni in alta montagna possono avere an-che effetti notevoli sui fondovalle.

Riscaldamento del clima e acqua potabile

Nelle Alpi ci sono circa 5.000 ghiacciai. Essi rappresentano i più evidenti serbatoi d’acqua, anche se non i soli e forse nemmeno i più importanti: se si considera l’Alto Adige, ad esempio, si rileva che tut-ti i ghiacciai assieme coprono solo ca. l’1 % del territorio provinciale,

mentre le aree di potenziale perma-frost ne occupano circa il 12 %. Solo da ciò risulta evidente quale ruolo importante abbia in alta mon-tagna l’acqua accumulata negli oriz-zonti del suolo prossimi alla superfi-cie. Attualmente mancano ancora delle indagini sufficientemente este-se sul contributo del permafrost all’approvvigionamento di acqua potabile: il progetto interregionale «PermaNet», al quale collaborano tutte le regioni dell’arco alpino sot-to la guida della Provincia di Bol-zano ha l’obiettivo di chiarire pro-prio questa problematica.Se i ghiacciai si sciolgono più ve-locemente cedendo grandissime quantità d’acqua, cresce a breve ter-mine il rischio di piene e di inonda-zioni. Ma per quanto riguarda le ri-serve d’acqua potabile questo de-flusso più rapido delle acque superficiali non ha un ruolo così importante. Il permafrost, infatti, si scioglie molto più lentamente e quindi può rimanere ancora per lungo tempo come serbatoio d’ac-cumulo, cosicché in tutte le zone alimentate direttamente o indiretta-mente dal ghiaccio del permafrost, non si dovrebbero presentare diffi-coltà d’approvvigionamento.

Riscaldamento del clima eflora alpina

Gruppi di ricercatori dell’intera area alpina stanno attualmente stu-diando intensamente gli effetti del cambiamento del clima sugli ecosi-stemi alpini. A tale riguardo gli scienziati sono concordi sul fatto che il riscaldamento del clima com-porta delle conseguenze sia positive che negative per gli habitat alpini.Degli evidenti effetti positivi sulla flora si possono ad esempio riscon-trare nel caso del ghiacciaio del Ma-daccio: le aree detritiche lasciate dal ghiacciaio nel suo rapido ritiro sono già state colonizzate da nume-rose piante pioniere. Il camedrio al-pino e diverse specie di salici hanno già formato dei grandi tappeti vege-tali. Anche numerose altre specie delle associazioni tipiche dei detriti calcarei si stanno affermando, anzi di più, stanno seguendo il ghiaccia-io che si scioglie a quote sempre più alte. Qui possiamo osservare con che velocità le piante occupino i nuovi habitat ed espandano quelli originari. Nel ritiro dei grandi ghiacciai dell’era glaciale non deve essere avvenuto qualcosa di molto diverso. È facilmente immaginabile che sui versanti crescessero già ce-

Cambiamenti climatici nel primo Pleistocene e nell’Olocene

media t in K rispetto a 15 C° = tm globale degli ultimi 10.000 anni(utilizzo di differenti scale per Olocene e periodi glaciali)

Tem

po in

mill

enni

BP

(at

tual

e = 1

950)

«Piccola era glaciale»ca. 1350-1850

-2

–10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12,5

15

20

30

50

75

100

125

–1

–5

15

15

+1

+5

«Ottimo»medioevale

«Ottimo»dell’Olocene

Ipotetico trend di raffreddamento (da DKRZ 1998)

Oscillazioni della temperatura media fino a 15 K nell’arco di pochi decenni in Eem

OH

-98

/4-4

HK, TU-Berlin, FB 07, Inst. f. Ökologie

Hol

ozän

Gla

zial

Eem

circa 12.800-14.500

circa 11.500-12.800Jüngere Dryas

Bölling/Alleröd

Denekamp

OdderadeBrörup

7

P R I M O P I A N O

spugli o alberi, mentre nelle valli c’erano ancora i ghiacciai.Per alcune specie, invece, il riscalda-mento del clima costituisce un vero problema. Si tratta in particolare delle specie vegetali altamente spe-cializzate delle regioni d’alta monta-gna e dei ghiacciai che si sono adat-tate con strategie di sopravvivenza assai raffinate alle condizioni am-bientali estreme di quei luoghi (freddo, vento, estati brevi, difficili condizioni del suolo…) e che non si possono trasferire in altre regioni a loro favorevoli, ossia più fredde. Attraverso speciali ricerche è stato dimostrato che se il riscaldamento climatico proseguirà, per determi-nate specie vegetali quali ad esem-pio la soldanella alpina, la sassifraga a foglie opposte o la silene acaule esisterebbe, a partire dal 2040, a li-vello locale, il rischio di estinzione.

Fauna e corridoi ecologiciNaturalmente anche gli animali

dovranno adattarsi o si sono già adattati alla nuova situazione. Così potrebbero ad esempio anticipare i periodi di riproduzione delle rane e dei rospi, gli uccelli migratori ri-tornare prima dai loro siti di sverna-mento o addirittura non andare più via. Le specie che vivono tra le roc-ce quali ad esempio lo stambecco, il gracchio alpino, il picchio muraiolo o la coturnice potrebbero espande-re il loro areale verso l’alto, sempre-chè le montagne siano abbastanza alte da permetterlo.Altre specie alpine quali ad esem-pio il fringuello alpino, lo spioncel-lo o la pernice bianca potrebbero, a causa della riduzione dei loro habi-tat, estinguersi in alcune zone, men-tre nei luoghi più bassi, a causa dell’espansione di specie quali il ra-marro o della mantide religiosa, si potrebbe determinare una forma di «mediterraneizzazione».Gli animali selvatici di maggiore stazza, invece, sono di norma assai mobili e potrebbero spostarsi verso territori anche molto lontani. Per questi animali è quindi particolar-mente importante il garantire il col-legamento di aree naturali, tramite «corridoi ecologici», ovvero di sicu-re possibilità di migrazione. La Rete Alpina delle Aree Protette Alparc ha perciò lanciato assieme ad altri partner un progetto riguardante il territorio alpino per assicurare que-sto «continuum ecologico». In que-sto progetto le zone protette alpine e quindi anche i parchi naturali

dell’Alto Adige, in quanto aree di tutela e di tranquillità di dimensio-ni abbastanza grandi, svolgono un’importante funzione.

Le prospettiveNon vi è alcun dubbio che il cli-

ma stia cambiando e che in Europa farà decisamente più caldo. Se si esamina la curva dell’evoluzione del clima negli ultimi 100.000 anni, non si nota nulla di particolarmen-te nuovo. Anche l’entità del riscal-damento rientra in un campo di va-lori raggiunti già diverse volte in questo lasso di tempo.

Ma se si analizza la curva zigzagante della temperatura (dell’Europa), si deve ammettere che i dati attuali non sono sufficienti per poter fare una previsione affidabile dell’evolu-zione del clima. Ancora meno essi sono sufficienti a delineare uno svi-luppo globale, che dipende da un’infinita somma di fattori, anche a livello locale. Ad esempio nell’Afri-ca meridionale e sud-occidentale si sono avute negli ultimi anni estati piovose che hanno determinato già dei primi cambiamenti delle zone desertiche. D’altro canto è un fatto che il Sahara 7.000 anni fa era una grande savana e che ai tempi dei Romani l’Egitto e la Cirenaica (ter-ritorio della Libia orientale) erano il granaio dell’impero.

Cos’è dunque cambiato veramente?

Ciò che è cambiato è che l’uomo si è insediato in tutte le zone clima-tiche fino all’alta montagna. Ma oggi non è meno dipendente dalla natura rispetto al passato, anche se spesso lo dimentica. Considerate le molte insicurezze e le fosche previ-sioni, c’è bisogno di grande lungi-miranza e di impegno se si vuole rendere i nostri boschi, corsi d’ac-

qua e paesaggi alpini in grado di reggere a lungo termine ai cambia-menti climatici. A tale riguardo una maggiore diversità naturale e un utilizzo sostenibile degli ecosistemi sono l’imperativo assoluto. Le zone protette sono perciò quanto mai in linea con questa necessità e il loro ruolo nella discussione sul cambia-mento del clima non deve essere sottovalutato.

Gioia per gli uni, tormento per gli altri: il camedrio alpino (sopra) può conquistare, in seguito al ritiro dei ghiacciai, nuovi ambienti di vita; per la pernice bian-ca (a destra) invece, in molte zone la sopravvi-venza potrebbe farsi difficile.

Jose

f H

ack

hofe

rJo

sef

Hack

hofe

r R

enato

Sasc

or

8

Parco Naturale Sciliar-Catinaccio

Il «Sentiero Oswald von Wolkenstein»…per bambini, ma non soloTesto | Enrico Brutti

Dopo la realizzazione di un percorso tematico dedicato alla geologia del parco (Sentiero dei geologi, giugno 2006), che si sviluppa nella Gola del Rio Freddo per un dislivello di ca. 500 m tra Bagni di Razzes e Malga Pross-

liner, è ora la volta di un nuovo percorso, che porta il nome del noto poeta/cantore Oswald von Wolkenstein.

Il tracciatoTrattasi di un sentiero ad anello,

che si diparte o dall’Hotel Salego (presso Siusi) o da Bagni di Razzes e che si snoda per ca. 3,5 km all’in-terno del Parco Naturale Sciliar-Ca-tinaccio, nella «magica» Foresta di Castelvecchio, rinomata proprio grazie alla presenza di due manieri, i Ruderi di Castel Salego e di Castel-vecchio.L’obiettivo del percorso è duplice: se da un lato vuol fare avvicinare il visitatore alla storia ed alle vicissitu-dini locali, dall’altro intende sottoli-neare come uno degli obiettivi pri-mari di un parco altoatesino sia in-sito nella tutela del paesaggio culturale quale prodotto dell’inte-razione secolare tra uomo e natura. Quale migliore esempio quindi, se non quello della presenza dei due castelli nel parco per ribadire que-sto concetto?

Tra cavalieri e damigellePrendendo spunto dallo stile di

vita di cavalieri e damigelle, spazian-do dalle gesta e dai viaggi di Oswald von Wolkenstein per giungere sino alla descrizione della fauna mitolo-gica dell’epoca (unicorno, drago), si vuole porre l’accento sul come il nostro «modus vivendi», nell’arco di uno spazio temporale, se voglia-mo, relativamente breve (special-mente se rapportato ai fenomeni naturali che hanno plasmato l’area in questione), abbia prodotto pro-fondi mutamenti in noi e di conse-guenza sull’ambiente che ci circon-da. Il compito, come ente preposto

anche alla sensibilizzazione per una corretta fruizione e rispetto della natura, ci porta quindi – oggi più che mai – a sottolineare l’importan-za di questo genere di riflessioni.

Le persone/istituzioni alla base del progetto

Il sentiero tematico è nato dalla collaborazione tra l’amministrazio-ne dell’area protetta ed Arnold Kar-bacher di Merano, il quale, a sua volta, si è avvalso del contributo del Gruppo Ars & Vita di Merano per quanto concerne l’aspetto pedago-gico del percorso. Le squadre del parco, su specifico progetto del re-sponsabile dell’area, hanno realiz-zato e/o modificato la rete sentieri-stica così come le svariate strutture in legno installate in prossimità del-le stazioni.Lungo il percorso sono state, infat-ti, realizzate ben 15 stazioni che in modo interattivo, con giochi, sago-me e tabelle, possano attirare l’at-tenzione dei più giovani coinvol-gendo di conseguenza genitori e/o accompagnatori.Per divulgare al meglio il sentiero con i relativi contenuti, soprattutto in ambito scolastico, è stato realiz-zato anche un apposito prospetto che oltre ad illustrare obiettivi e fi-nalità dell’iniziativa, accompagne-rà i visitatori lungo il percorso te-matico.

Enri

co B

rutt

iA

rnold

Karb

ach

er

Arn

old

Karb

ach

er

9

D A I P A R C H I N A T U R A L I

Parco Naturale Gruppo di Tessa

Punto d’informazione del parco naturale per la Val PassiriaTesto | Anton Egger

Da qualche tempo, a Moso in Passi-ria si sta costruendo a pieno ritmo: già quest’estate è prevista l’inaugu-razione del «Bunkermooseum». In questo nuovo edificio sono previste diverse aree di informazione ed espositive riguardo a molteplici aspetti della Val Passiria, tra cui an-che immagini delle particolarità del Parco Naturale Gruppo di Tessa.Il parco naturale si estende dalla Val Passiria fino alla Val Venosta e sino ad oggi poteva offrire un solo punto di informazione: il Centro vi-site a Naturno. L’Ufficio provinciale parchi naturali ha quindi accolto con favore la proposta del Comune di Moso in Passiria relativa all’alle-stimento del «Bunkermooseum» come ulteriore Punto d’informazio-ne per il parco naturale.

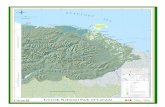

Paesaggi naturali e culturali al centro

Il tema centrale del punto di in-formazione è l’origine dei paesaggi naturali e culturali in Val Passiria: formazione delle montagne, clima, flora e fauna e, naturalmente, l’uo-mo, che con le sue attività ha tra-sformato il paesaggio naturale in paesaggio culturale.Il parco naturale non è visibile solo dalla torre e dalla piattaforma pa-noramica: un grande plastico per-mette di avere una visione completa della zona protetta, mentre diverse unità informative dislocate sia nel bunker che all’esterno mostrano i suoi diversi habitat, la sua flora e la sua fauna.

La storia dell’alta Val Passiria Nel nuovo Punto d’informazione

sono presentati anche i più recenti reperti e risultati delle ricerche su-gli insediamenti storici dell’area. Periodo mesolitico, neolitico, età del bronzo e del ferro, periodo ro-manico e Medioevo sono alcune delle principali sezioni attraverso le quali il visitatore può seguire in modo ininterrotto 10.000 anni di storia degli insediamenti a Moso in Passiria dall’età della pietra fino ad oggi. Oltre a ciò vengono presentati eventi, leggende e saghe, fatti stori-ci e racconti peculiari dell’alta Val Passiria.

Una sezione a parte è riservata alla storia dell’alta Val Passiria dalla pri-ma guerra mondiale fino alla fine della seconda guerra mondiale, os-sia ai periodi del fascismo e del na-zismo, della guerra partigiana e del contrabbando.

Uno sguardo anche al Centro visi-te di Naturno

Contemporaneamente alla rea-lizzazione del Punto d’informazio-ne di Moso in Passiria procede an-che il progetto di spostamento del Centro visite del parco naturale dall’attuale edificio della scuola me-dia all’areale dell’ex distributore di carburante di Naturno. L’ammini-strazione comunale e l’Ufficio par-chi naturali stanno infatti cercando già da lungo tempo una nuova loca-lizzazione, dato che la scuola media necessita di più spazio e il Centro visite ha bisogno di una sede mi-gliore, cioè più centrale, rispetto a quella attuale. L’areale dell’ex di-stributore di carburante lungo la strada principale rappresenta una buona soluzione, anche perché è si-tuato direttamente a fianco del grande bacino di ritenzione dei tor-renti montani – un polmone verde e al tempo stesso un pezzo di natu-ra nel mezzo del paese.Tuttavia, il Comune di Naturno deve ancora prendere alcune deci-sioni di fondo riguardo all’intera sistemazione dell’areale attorno al distributore ed al bacino di riten-zione; per cui, nell’ipotesi più favo-revole i lavori potrebbero iniziare nel 2010.

-

-

Anto

n E

gger

Anto

n E

gger

10

D A I P A R C H I N A T U R A L I

Parco Naturale Puez-Odle

Il Centro visite del parco naturale cresceTesto | Valentin Schroffenegger

Si sta lavorando con grande alacri-tà: la struttura esterna del Centro visite del Parco Naturale Puez-Odle a Funes sarà pronta già entro quest’anno ed anche i lavori di pro-gettazione della parte espositiva marciano a pieni giri: il centro do-vrebbe essere inaugurato già nell’estate 2009.

Un’esposizione di qualitàL’energia del luogo, la forte ve-

ste architettonica scelta dagli archi-tetti Burger&Rudacs di Monaco di Baviera ed il fatto che per il mo-mento si tratta dell’ultimo centro visite di un parco naturale per l’Al-to Adige, hanno determinato un alto livello di aspettative riguardo ai contenuti dell’esposizione. Un gruppo d’esperti guidato dalla cura-trice Petra Paolazzi di Innsbruck e composto dagli altoatesini Christian Aspmair, Andreas Declara, Walther Dorfmann, Lorenz Keim, Ingrid Runggaldier-Moroder, Valentin Schroffenegger e Thomas Wilhalm, lavora già da un anno al progetto, con l’obiettivo di stimolare al massi-mo l’attenzione e la presa di co-scienza dei visitatori sulle diverse manifestazioni del paesaggio natu-rale e culturale, quali elementi fon-damentali della nostra qualità di vita.

Quanta più natura incontaminata possibile

La presentazione d’oggetti esclu-sivamente originali punta da un lato a mettere in luce le complesse rela-zioni esistenti nel contesto naturale, ma dall’altro lato anche la qualità estetica degli oggetti stessi: le pen-ne o le piume di un’aquila reale, ad esempio, esprimono capacità e agi-lità nel volo, isolamento termico e calore, ma anche bellezza ed ele-ganza. I visitatori del centro sono invitati ad avvicinarsi agli elementi esposti: alcuni di essi si possono ad-dirittura toccare (pelli di animali, piume, pietre, ecc.), annusare (piante curative essiccate) o ascolta-re (versi di animali, interviste).

Geologia come elemento centraleIl Parco Naturale Puez-Odle è co-

nosciuto soprattutto per il suo pae-saggio alpino unico e per le stratifi-cazioni geologiche osservabili in di-verse zone del parco. L’esposizione affronta queste particolarità con un suo settore intitolato «Avviciniamo-ci alle pietre», dove vengono espo-ste le varietà di rocce e di stratifica-zioni della zona nelle loro tipiche manifestazioni (blocchi, detriti, sab-bia, ecc.). Degli stereoscopi installa-ti lungo il percorso permettono uno sguardo sul corrispondente paesag-gio reale, ad esempio sulla Seceda, con i suoi strati d’arenaria rossa del-la Val Gardena, ben riconoscibili anche da un non esperto.

Attraverso il parco con estrema facilità

Una visita ad un museo svizzero effettuata all’inizio dello studio pro-gettuale ha ispirato il gruppo di coordinamento del Centro visite ad allestire nella zona d’entrata un percorso attraverso immagini aeree dell’intero territorio del parco, con visioni di paesaggi particolari (ad es. l’altopiano del Puez), plastici delle montagne e un gioco di ricer-ca di paesaggio. Il tutto ha lo scopo di far entrare il visitatore in rappor-to diretto con la realtà del parco na-turale.Una sala video offre un programma giornaliero e settimanale di filmati di carattere naturalistico; al di fuori degli orari di apertura del Centro visite il cinema può essere utilizzato anche per proiezioni serali, in un’ottica di coinvolgimento del cen-tro nella vita culturale della comu-nità del paese.

-

Vale

nti

n S

chro

ffenegg

er

Arm

in G

ludere

rB

irgi

tR

udacs

, S

tefa

n B

urg

er

11

Parco Naturale Fanes-Senes-Braies

«Piazza pulita» per l’altopiano di SenesTesto | Renato Sascor

L’area di Senes-Munt de Senes, un vasto altopiano nel cuore del Parco Naturale di Fanes-Senes-Braies, è carat-terizzata da praterie alternate a macereti. Su questo al-peggio le mucche al pascolo si alternano alle numerose marmotte, che tradiscono la loro presenza con i carat-teristici fischi. L’altopiano appare agli escursionisti come un’oasi di tranquillità, un ambiente apparente-mente immutato da anni, in realtà, come spesso acca-de, l’apparenza può risultare ingannevole.

Un passato «esplosivo»Agli escursionisti più attenti, che percorrono il sen-

tiero 23, dal Rifugio Biella verso la Forcella Riociogogn o il sentiero attraverso la Val Faciara, può capitare di notare sul terreno oggetti metallici arrugginiti o curiosi piccoli crateri. La presenza di questo materiale è un re-taggio di cosa avveniva in quest’area circa 30-40 anni fa, allorché vi si conducevano esercitazioni di tiro. I re-sidui metallici non sono altro che ciò che rimane dell’esplosione di granate e proiettili da mortaio e i crateri sono il frutto delle loro esplosioni. In qualche caso si rinvengono anche resti di reticolato in filo spi-nato e di razzi illuminanti. Le esercitazioni avvenivano con notevole dispiego di uomini e mezzi, come mortai, obici, jeep ed elicotteri. In prossimità del Rifugio Senes venne addirittura realizzata una piccola pista d’atter-raggio, ancora oggi visibile. Solo con l’istituzione del

parco naturale terminarono le esercitazioni e l’area è potuta tornare alla sua più importante destinazione ov-vero la conservazione della natura e l’alpicoltura.

L’intervento di bonificaPer migliorare questa situazione, che, con la presen-

za di residui ferrosi, altera da un lato il quadro paesag-gistico e dall’altro può costituire un pericolo per il bestiame, come dimostrato in qualche caso dalle ferite subite alle zampe dagli animali al pascolo, l’Ufficio pro-vinciale parchi naturali, in accordo con l’Associazione turistica Al Plan e l’Ispettorato forestale di Brunico, ha avviato nell’anno 2007 contatti con il 6° Corpo d’Arma-

ta Alpino per condurre un progetto di bonifica. L’ini-ziativa ha trovato la pronta disponibilità delle autorità militari che, nel mese di settembre, hanno messo a di-sposizione, per una settimana, un plotone di una venti-na di uomini, da impiegarsi per un intervento di ripuli-tura che prevedesse l’asporto di tutti i residuati. Ad essi è stato affiancato un artificiere, nel caso che in loco si potesse reperire qualche ordigno inesploso. A settem-bre i militari, supportati da personale dell’Ufficio par-chi e dell’Ispettorato forestale hanno suddiviso l’area in quadranti, battendoli poi palmo a palmo. Nel corso di questa ricerca sono stati raccolti oltre una tonnellata di reperti arrugginiti, accumulati in mucchi segnalati da bandierine rosse e trasportati poi verso valle, per es-sere smaltiti in appositi impianti.

Ulteriori lavori nel 2008?Purtroppo precoci nevicate hanno costretto ad inter-rompere le attività prima del termine della bonifica. Nell’anno in corso si cercherà, se possibile, di ripropor-re questa fruttuosa collaborazione con le autorità mili-tari, cercando di terminare le operazioni di pulizia e provvedendo anche a cura degli operai del parco na-turale, coordinati dall’Ispettorato forestale, a rivedere la segnaletica e la manutenzione della sentieristica lo-cale. In tal modo si spera di migliorare sensibilmente l’immagine e la qualità ambientale di questo magnifico altopiano.

Renato

Sasc

or

Renato

Sasc

or

Gott

frie

dN

agl

er

12

D A I P A R C H I N A T U R A L I

Parco Naturale Monte Corno

Curare per conservareTesto | Daniela Oberlechner

Lo scorso gennaio, la Giunta Pro-vinciale ha approvato il Piano di gestione Natura 2000 per il Parco Naturale Monte Corno. ha in-formato costantemente sullo svi-luppo della rete delle aree protet-te dell’Unione Europea «Natura 2000», l’ultima volta nell’edizione 1-2007. Lo scopo della rete è la «Conservazione degli habitat natu-rali e seminaturali nonché delle spe-cie faunistiche e floristiche selvati-che» mediante provvedimenti mira-ti di tutela e di conservazione. Tali provvedimenti si fondano sul Piano di gestione Natura 2000, attraverso il quale sono stati rilevati e delimita-ti cartograficamente gli habitat Natura 2000; inoltre, all’interno del territorio di indagine, si è valutato il loro stato di conservazione e si sono stabiliti gli obiettivi e i provvedimen-ti necessari per la loro tutela.

Coinvolgimento degli interessati«Senza consenso da parte degli

interessati nell’amministrazione del-le aree protette non può succedere (praticamente) nulla», è una verità ormai nota da tempo all’Ufficio parchi naturali. Si è perciò deciso di organizzare tre incontri d’infor-mazione con le amministrazioni pubbliche e con i gruppi privati in-teressati dal Piano di gestione, i quali erano stati invitati a partecipa-re attivamente, avanzando proposte per l’elaborazione del piano. In considerazione delle ampie zone boschive presenti nell’area di inda-gine, si sono tenuti anche degli in-contri con l’Ispettorato forestale Bolzano I.

Risultati delle indagini e obiettivi di sviluppo

Circa il 65% del Parco naturale Monte Corno rientra negli habitat appartenenti a Natura 2000 – il che non significa che il restante 35%della superficie sia paesaggistica-mente meno pregiato. Le formazioni a pino silvestre o gli orno-ostrieti con orniello occupano ad esempio una parte considerevo-le della superficie del parco ed han-no una grande importanza per la biodiversità a livello provinciale. Ciononostante, essi non possono es-sere classificati come habitat Natura 2000 in quanto non figurano nell’elenco degli habitat dell’Alle-gato I della Direttiva Habitat. Ciò si-gnifica, che a livello europeo dette formazioni non sono per ora, né rare, né minacciate. Degli habitat Natura 2000 quasi il 70% si trova at-tualmente in un buono stato di con-servazione; oltre il 24% in uno sta-to molto buono, mentre solo il 6%può considerarsi in uno stato di conservazione «medio/scarso». Lamaggior parte delle aree di habitat Natura 2000 – pari a circa l’86% – rientra nella Categoria «conservare con interventi», un ulteriore 3 %nella categoria «conservare senza interventi», mentre circa l’11% del-le aree è stata associata alla catego-ria «sviluppare»; ciò significa che è necessario adottare dei provvedi-menti concreti per migliorare la si-tuazione dell’habitat.

Dove bisogna intervenire?Tra i problemi principali, ricor-

diamo quello della «ricolonizzazio-

ne» di vecchi prati e pascoli a causa dell’abbandono delle relative attivi-tà alpestri, con l’invasione di dette superfici da parte di specie arboree spesso non autoctone, quali la robi-nia e l’ailanto. Anche le attività di utilizzazione dei soprassuoli e la cura del sottobosco sono molto di-minuite negli ultimi anni, cosicché la vegetazione risulta particolar-mente invecchiata. Ora, con la col-laborazione ed il sostegno degli in-teressati, è opportuno mettere in atto le previsioni del piano. È stato quindi un grande impegno per l’Uf-ficio parchi naturali, discutere e concordare con i proprietari dei terreni i provvedimenti proposti, la cui attuazione dovrà essere sostenu-ta finanziariamente dall’Unione Eu-ropea.

Il Piano di gestione è reperibile in internet all’indirizzo http://www.provinz.bz.it/natur/Natura2000/i/default.htm, il materiale cartografi-co nel browser della Provincia sotto http://www.provincia.bz.it/natura/landdati/default.htm.

--

-

--

Danie

laO

berl

ech

ner

Mauri

zio

Azz

olini

13

Parco Naturale Dolomiti di Sesto, nei Comuni di Sesto, Dobbiaco e San Candido

Arrampicare? Si, ma in modo eco-sostenibile!Testo | Markus Kantioler

Dai primi, pochi «matti» che ca. 200 anni fa si avvicina-vano alle cime lungo vie letteralmente vertiginose, si è sviluppato negli ultimi cinquant’anni un vero e proprio boom: quello dell’arrampicata sportiva. Per sfuggire allo stress quotidiano, alla frenesia e agli eccessivi im-pegni della vita in città, ma spinto anche dal bisogno d’esperienze fuori dal comune vissute in libertà, un nu-mero sempre maggiore di persone cerca la natura aper-ta per staccare la spina e lasciare l’anima libera di pen-zolare nel vuoto: un modo per ricaricare le energie da un lato, ma anche per sperimentare l’avventura e il bri-vido dell’adrenalina nel sangue dall’altro.

Il divertimento delle scalate in Val di LandroLa Valle di Landro, presso Dobbiaco, è un luogo

d’incontro degli amanti dell’arrampicata sportiva, an-che per la presenza di palestre di roccia molto frequen-tate. Nel corso degli ultimi anni un numero sempre maggiore d’arrampicatori sportivi ha voluto aprire sem-pre nuove vie. Tutto ciò, anche per un insufficiente scambio d’informazioni tra gli interessati e gli orga-nismi di tutela della natura, ha creato sempre più pro-blemi, che forse un dialogo preventivo avrebbe potuto evitare.

Impatti diretti e indirettiQuello dell’arrampicata va considerato uno sport

naturale a tutti gli effetti, in quanto si svolge all’aperto e può sviluppare la comprensione per la natura e gli es-seri che ci vivono. Il problema è che le palestre e le vie di roccia attraversano spesso habitat molto delicati, nei quali anche piccoli disturbi possono avere delle gravi conseguenze. Particolarmente sensibili sono ad esem-pio le zone di nidificazione del gufo reale, del falco pellegrino o dell’aquila reale. Questi uccelli hanno bi-sogno durante la ricerca del nido, la cova e l’alleva-mento dei piccoli, di vaste zone tranquille. Se si vuole che la nidificazione abbia successo, le pareti rocciose

interessate non dovrebbero essere scalate in questi pe-riodi. Soprattutto nelle zone boschive le pareti rocciose rappresentano degli habitat ideali per insetti, ragni e rettili. Anche questi possono subire a causa degli ar-rampicatori sportivi danni non irrilevanti ai loro siste-mi di vita altrimenti indisturbati.I danni «visibili» sulle pareti rocciose sono in confron-to abbastanza ridotti; ciononostante la «pulizia» delle vie, ma anche il loro utilizzo intenso e incontrollato da parte degli scalatori può comportare la scomparsa di rare specie vegetali o la loro sostituzione da parte di specie non autoctone.Ma anche una disposizione sbagliata dei parcheggi o dei sentieri d’accesso alle pareti, o errori nell’allesti-mento delle vie attrezzate possono disturbare sensibil-mente la fauna e la flora locale.

Arrampicata sportiva contro tutela della natura?Bene o male le zone d’arrampicata si trovano anche

all’interno delle aree protette. Ma questo non va consi-derato come un’incongruenza e quindi un motivo per esigere un divieto generalizzato di scalare. Certamente però bisogna riflettere molto attentamente su qualsiasi ampliamento e soprattutto sull’apertura di nuove pale-stre di roccia, sottoponendo ogni progetto di questo tipo ad una valutazione d’impatto. Nelle zone più sen-sibili devono rimanere delle aree incontaminate di tu-tela naturale prioritaria.È assolutamente necessaria cooperazione e fiducia reci-proca tra gli arrampicatori e i responsabili della tutela della natura. Solo così si può garantire agli animali sel-vatici e alle piante la tranquillità ed al tempo stesso agli amanti della roccia la possibilità di coltivare la loro pas-sione.

Walt

er

Nic

olu

ssi

14

D A I P A R C H I N A T U R A L I

Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina

Sulle tracce dei nostri galliformiTesto | Artur Kammerer

Vivono nei boschi, ma anche nelle aree aperte sopra il limite del bo-sco, fino alle regioni più alte delle nostre montagne. Hanno particola-ri esigenze riguardo al loro habitat, reagiscono sensibilmente ai cambia-menti ambientali e per questo sono dei particolari «indicatori» dello sta-to di integrità della natura e del pa-esaggio. Si tratta dei galliformi, rap-presentati nei nostri parchi da cin-que specie diverse. Di queste, il gallo cedrone, il francolino di mon-te, il fagiano di monte e la pernice bianca appartengono ai tetraonidi (con zampe piumate), mentre la coturnice è un fasianide (con zam-pe senza piume).A causa delle loro abitudini riserva-te i galliformi alpini sono poco co-nosciuti. Ma anche a livello speciali-stico le conoscenze riguardo ad am-bienti utilizzati ed alla loro diffusione sono ancora abbastanza lacunose. Per tale motivo nel Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina e nel Parco Nazionale Alti Tauri si è deciso di svolgere, attraverso un progetto Interreg, finanziato dall’Unione Europea, una serie di rilievi a riguardo.

Particolare responsabilità Tutte le cinque specie di gallifor-

mi alpini sono diffuse sulle Alpi. Essi sono tuttavia piuttosto rari e minacciati dalla crescente «invasio-ne» dei loro habitat. Dall’introdu-zione della Direttiva sulla protezio-ne degli uccelli anch’essi sono tra le specie protette su tutto il territorio europeo. Ambienti vocati per i galli-formi alpini si trovano in vaste zone del Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina e nel Parco Nazionale Alti Tauri e altrettanto ampia è quindi la responsabilità di queste due aree protette riguardo alla tutela di que-ste specie. Non per niente queste aree sono state designate come zone Natura 2000. Ma affinché la tutela possa essere veramente effica-ce e si possano attuare le necessarie misure, è necessario conoscere bene le specie in oggetto: come e dove vivono, cosa le disturba o le danneggia.

Dettagliati rilieviData la notevole estensione d’en-

trambe le aree protette non era pensabile, per motivi finanziari e di tempo, effettuare rilievi sull’intero territorio. Ci si è quindi dovuti limi-tare ad alcune zone di riferimento selezionate, uniformemente distri-buite e che comprendessero gli ha-bitat delle cinque specie in oggetto. Complessivamente undici biologi hanno raccolto nelle aree prescelte ogni genere di dati sulle specie, ma anche sui loro habitat, quali vegeta-zione, fascia altimetrica, esposizio-ne e microrilievo, registrando il tut-to in una banca dati assieme alle co-noscenze di esperti, cacciatori e guardiacaccia. Attraverso tutta que-sta serie d’informazioni i ricercatori hanno potuto delineare un quadro dettagliato degli habitat delle spe-cie e delle loro specifiche esigenze. Queste informazioni hanno costitu-ito la base per l’elaborazione di mo-delli di habitat computerizzati, con i quali è stato possibile definire nell’intero territorio dei parchi l’idoneità ambientale e i potenziali habitat per le cinque specie di galli-formi. Ciò potrà consentire di effet-tuare ulteriori ricerche proprio in queste zone e di trarre delle conclu-sioni sulla presenza o non presenza di una specie.

I galliformi richiedono protezioneI primi risultati delle indagini in-

dicano chiaramente che svariati fat-tori, quali il turismo, gli sport all’aria aperta, l’apertura di nuovi sentieri o di vie attrezzate, l’intensi-ficazione o l’abbandono delle attivi-tà di malga, la caccia, i predatori naturali, ma anche il cambiamento del clima rendono molto difficile la vita ai galliformi. Perciò è necessa-rio innanzitutto salvaguardare in modo adeguato i loro habitat, l’am-pliare le conoscenze e, ove necessa-rio, l’adottare ulteriori misure. Mol-to importante è anche la sensibiliz-zazione del pubblico – un opuscolo sul progetto e sulle singole specie servirà certamente a questo scopo, aumentando il numero degli amici dei nostri galliformi.

-

Marc

o S

imonin

iJo

sef

Hack

hofe

r R

enato

Sasc

or

15

P L A T A L A D I N A

Sant Ujöp da Oies, pinsiers de fede y natöraTest | Siur Pire Irsara

La porsona reconësc tres deplö, tan important che al é le respet por la natöra y por nosta bela contrada. L’esistënza vëgn tignida adöm te na unité de raporc de n gran amur, y nos messun ti orëi bun ala creaziun te dötes sües picolëzes, sc’i orun mantignì nosc dagnì.

N ejëmpl da nosc santDan avisa 100 agn él mort Sant Ujöp Freinademetz. Al ê nasciü te na ciasa da paur y amesa i ciampoprà, le bosch, les munts y i crëp avel imparè da aprijé la natöra sciöche scincunda de Chël Bel Dî. Vigni picia cossa dla natöra ti fajô recordè les operes de morvëia de Chël Bel Dî y Ujöp odô tles cosses dla natöra ejëmpli concrec por se eserzité tles virtùs y por ester insciö reconescënt dan da Chël Bel Dî.Por ël él la natöra – sciöche döta la creaziun – n liber demorvëia, scrit dala man de Chël Bel Dî instës. Ujöp vëiga che vigni picera y te nösc ödli insignificanta opera dla crea-ziun po nes ispiré ai plü bi pinsiers y nes trasportè sciöche sön ares de-vers de Chël Bel Dî che é fondamën-ta de döt.Vigni picia cossa po ester por nos la plü bela pordica, sc’i ne ti stlujun nia le cör. La natöra é n liber da-vert, che vigni porsona é bona de lì y de capì, sce ara ó.Sides le rü, sides l’ega o na pera, si-des n lëgn, n crëp o les stëres sö al cil, döt po me portè a me mëte en oraziun, a contemplè Chël Bel Dî y a me perié jö val’ grazia.N valgügn ejëmpi, tuc fora dal pin-sier de Sant Ujöp:

Le rüLe rü rogor dé y nöt zënza palsa. L’ega va en direziun de so travert, le mer.Pinsier: oressi pö ince iö tan, zënza lascè do, ti jì adincuntra a mi travert etern, a mi Dî sö al cil, zënza palsè, zënza me archité söl tru dla virtù. Y Ujöp prëia por chësta grazia.

L’egaL’ega chir i posc plü soc. Ara ne va nia söpert.Pinsier: oressi pö ince iö tan, da-gnëra to ite i ultimi posc, y crësce tl’umilté.

La peraLa pera sön chëra che nos pestun ne se alza nia sö cuntra nos, ne se dessëna nia.Oraziun: O mi Signur, por tüa gran buntè, dame na te buntè sciöche chësta pera. Ch’i ne me dessënes nia por vigni parora o por vigni pi-cia ofenüda de mi proscim.

Le cil plëgn de stëresContemplan le cil plëgn de stëres, nes fej ponsè che le bun Pere ciara jö sön sü mituns.

Oraziun: Pere tl Cil, i te rengraziëii por to amur cun chël che tö ciares tres de nos. Oh, tan bun che tö es cun nos, y nos nes cruziun tan püch de tè!

Les stëresSorëdl, löna y stëres va bel milesc y milesc de agn fedeles do süa orbita,

zënza desvié, deache insciö él la orentè de Chël Bel Dî.Pinsier: Co él pa poscibl, che nos po-dun nes mëte cuntra la orentè de n Dî che nes ô tan bun, canch’i un ciafè n intelet y tan tröpes scincun-des naturales.

Insciö, dij le Sant te na pordica: ciarede, sciöche i podëis contemplè la natöra, os che i sëis tres en contat cun ëra. Chësta é na bela oraziun y n meso saurì da coltivé cun de gran vari les virtus desvalies. Ciarede, os podëis unì chësta forma de oraziun cun osc laûr. Insciö, vigni cossa ch’i fajëis, devënta oraziun. Porvede y odarëis, al é saurì, ves fajárà plajëi y podarëise sperimentè bel sëgn n gran tesur por le paraîsc.

Jose

f H

ack

hofe

rA

rchiv

Oie

s

Freddy

Pla

nin

schek

16

Terra magicaTesto | Klaus Hartig

H A B I T A T

popolazione delle farfalle: nel Par-co Naturale Sciliar-Catinaccio sono state riscontrate ben 1.030 specie, un terzo delle specie finora docu-mentate in Alto Adige. Complessi-vamente sono state rilevate 3.000 specie d’animali – circa il 20 per cento della fauna documentata nel catalogo scientifico «La Fauna in Alto Adige», pubblicato nel 1997. «L’esito di quest’unico ed esteso censimento è molto positivo e par-ticolarmente importante, anche a livello internazionale», afferma il coordinatore del progetto, Willigis Gallmetzer. Le zone di ricerca par-ticolarmente ricche di specie sono risultate un’area percorsa dal fuoco ed un pascolo alberato a larice a Tires, nonché i dintorni del Laghet-to di Fiè.

Tutto sotto controllo quindi?Tuttavia, il pascolo intensivo nuo-

ce alla biodiversità; anche nella zona sommitale dello Sciliar, nono-stante sia stata riscontrata una note-vole quantità di specie di farfalle, le densità delle popolazioni, sono risultate molto limitate. Questo è anche il motivo per cui alcune spe-cie, generalmente presenti in am-bienti analoghi, sono risultate as-senti. Anche le zone umide in alta quota denotano delle alterazioni.Alcuni funghi, tipici per questi ha-bitat, non sono stati più riscontrati, mentre sono state rilevate specie solitamente presenti in aree con sostanza organica in decomposizio-ne – un panorama completamente atipico per un’area d’alta monta-gna.

Ricerca anche per i «non addetti»Il progetto «Habitat Sciliar» non

era rivolto soltanto a scienziati ed esperti: visite guidate ed escursioni a tema facevano parte del program-ma di ricerca. Sempre nell’ambito di «Habitat Sciliar», nel periodo 2006-2007, si sono svolte le giornate della biodiversità in Alto Adige. L’8 giugno scorso 160 alunni delle scuo-le medie di Siusi, Castelrotto e Fiè hanno presentato alla scuola media di lingua tedesca «Leo Santifaller», a Castelrotto, i lavori realizzati nell’ambito del progetto. Accompa-gnati da ricercatori coinvolti nel

Uno scenario naturale grandioso ed un incomparabile patrimonio vege-tale e faunistico. Oggi, come 150 anni fa, quando gli stessi territori furono esplorati da scienziati come Vinzenz Maria Gredler, il Parco Na-turale Sciliar-Catinaccio si conferma come un sito estremamente ricco di specie. Questo è il risultato più im-portante del progetto di ricerca «Habitat Sciliar».

Rilevare…Nel 2006 e nel 2007 ricercatori

provenienti dall’Italia, dall’Austria e dalla Germania hanno rilevato 5.115 specie di piante ed animali nell’area del parco, di cui 444 docu-mentate per la prima volta in Alto Adige e 128 mai rilevate prima d’ora in Italia.È la prima volta che in Alto Adige è stata condotta una ricerca così ap-profondita in una zona ben circo-scritta. Gli scienziati hanno indaga-to la biodiversità presente in 16 aree di ricerca, caratterizzate dalla presenza di differenti habitat. Come aree di studio sono state scelte, tra l’altro, la sponda del Rio Freddo, il Laghetto di Fiè, un pascolo albe-rato a larice e l’altopiano dello Sci-liar. La zona da esplorare si è estesa dai boschi sopra Fiè, Tires e Castel-rotto (1300 m), fino al Monte Pez (2500 m).

Una biodiversità incredibileNei mesi primaverili ed estivi gli

esperti hanno esaminato 23 gruppi di piante ed animali: felci e angi-soperme (piante da fiori), muschi e licheni, funghi, api, formicidi, carai-bidi, stafilinidi, acari, ragni e scor-pioni, libellule, farfalle, ditteri (mo-sche), cavallette e cicale, molluschi, anfibi e rettili, uccelli, pipistrelli, pesci, invertebrati acquatici, non-ché la selvaggina.Gli scienziati hanno rilevato 224 specie d’api, 350 specie di ragni e 36 specie di cavallette, ogni volta più del 50 per cento delle specie conosciute in Alto Adige. Negli ha-bitat presi in esame sono state iden-tificate 834 specie di funghi, 796 specie di felci e angiosperme, 250 specie di muschi, 102 specie d’uc-celli e 532 specie di formicidi. Numerosa e variegata è anche la

Enri

co B

rutt

i

Aufn

ahm

eA

rchiv

Natu

rmuse

um

Südti

rol

Aufn

ahm

eA

rchiv

Natu

rmuse

um

Südti

rol

17

A S P A S S O

Da rifugio a rifugio – Alta via delle Dolomiti n. 1Testo | Markus Kantioler

Per chi ama le lunghe escursioni le «alte vie delle Dolomiti» sono tra i percorsi d’alta quota più splendidi delle Alpi. Nel caso della «Alta via n. 1» si tratta di un percorso a tap-pe, in gran parte abbastanza facili, che si sviluppa attraverso paesaggi continuamente mutevoli, con gran-diosi scenari di alta montagna.

Dal Lago di Braies fino a BellunoL’alta via inizia presso il Lago di

Braies e conduce lungo sentieri fa-cilmente praticabili attraverso i leg-gendari altopiani di Senes e Fanes. Dopo aver aggirato le maestose To-fane, l’escursionista giunge alla con-ca di Cortina d’Ampezzo. Il percor-so si snoda ai piedi delle caratteristi-che strutture rocciose delle Cinque Torri, del Nuvolau e della Croda da Lago e attraverso facili sentieri avvi-cina sempre più al colossale Monte Pelmo. Presto si raggiunge il pos-sente gruppo del Civetta e, attraver-so l’omonima valle, si prosegue per entrare nel mondo solitario e ro-mantico del gruppo delle Moiazze. Questo non è famoso quanto altri, ma non meno attraente. I gruppi Tàmer – San Sebastiano, Talvenà e Schiara riservano all’escursionista, infatti, delle vere e proprie gioie pionieristiche. Nel caso che le vie ferrate dello Schiara fossero troppo impegnative, si possono tranquilla-mente evitare. Il fantastico attraver-samento delle Dolomiti termina nell’ampia e verde Val Belluna e poi a Belluno.

La durata del tragitto è variabile date le diverse lunghezze delle tap-pe, ma anche date le molteplici va-rianti di percorso. Per chi non si vuole limitare a singoli tratti dell’al-ta via, ma desidera percorrere l’in-tero tragitto, sono necessari almeno dieci giorni – senza contare even-tuali ascensioni di cime lungo il percorso.Soprattutto in piena estate i rifugi lungo il tragitto sono molto fre-quentati e si consiglia quindi di pre-notare per tempo e per iscritto i pernottamenti.Come punto di partenza si consiglia il paese di Dobbiaco, da dove con il bus di linea si può raggiungere il Lago di Braies; anche per il ritorno

progetto, gli scolari hanno esamina-to il mondo delle piante e degli ani-mali attorno al Laghetto di Fiè, al Rio Freddo ed a Bagni di Razzes.

E i dati raccolti?I dati raccolti verranno pubblica-

ti sulla rivista «Gredleriana» del Mu-seo di Scienze Naturali dell’Alto Adige. A Bolzano e nei comuni del-la zona dello Sciliar verrà allestita una mostra sui risultati ottenuti. Un riassunto dei dati è disponibile sul sito web del Museo di Scienze Natu-rali dell’Alto Adige (www.museona-tura.it). L’Ufficio parchi naturali pubblicherà a breve un resoconto del progetto con una specifica pub-blicazione e soprattutto farà uso di tutte le informazioni emerse dal progetto per gestire al meglio que-sto immenso patrimonio.

I sostenitori del progettoIl progetto «Habitat Sciliar» è

stato organizzato dal Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige, dall’Ufficio parchi naturali della Ri-partizione Natura e paesaggio e dal-la Ripartizione Foreste dell’ammini-strazione provinciale, sponsorizzato dalla Fondazione Hans und Paula Steger, dai Comuni di Castelrotto, Fiè allo Sciliar e Tires, dalle Casse Rurali Raiffeisen dell’Alto Adige e in particolare da quelle di Castelrot-to, Fiè allo Sciliar e Tires, dal Con-sorzio Turistico Alpe di Siusi, dall’Associazione Turistica di Tires al Catinaccio e dalla Cooperativa Kuratorium Schloss Prösels.

-

-

Enri

co B

rutt

iA

ufn

ahm

eA

rchiv

Natu

rmuse

um

Südti

rol

18

A S P A S S O

da Belluno a Cortina e di qui a Dob-biaco ci sono buoni collegamenti con treno e bus.

Informazioni sul tracciato:Lunghezza: ca. 150 km (in linea d’aria 60 km)Stagione consigliata: da ca. metà giu-gno a fine settembreDirezione consigliata: nord-sudPernottamento: soprattutto rifugi (fare attenzione a periodi d’apertura)Durata: da 10 a 15 tappe giornaliere (possibilità di molteplici varianti e ascensioni di cime)Materiale cartografico: Tabacco n. 3, 24, 25 und 31; scala 1:25.000

19

Punti d’incontro frequentati sempre più volentieriIntervista | Ulrike Lanthaler

Per i sette parchi naturali dell’Alto Adige sono stati allestiti al momen-to sei centri visite (a Naturno, Tro-dena, Tires, S. Vigilio di Marebbe, Dobbiaco e Campo Tures) e due punti informativi (a Casere/Predoi e presso il laghetto di Fiè). A Funes è in fase di realizzazione un ulterio-re centro visite (vedi pag. 10) e a Moso in Passiria un punto informa-tivo (vedi pag. 9). Nel 2007 i centri visite hanno registrato complessiva-mente oltre 123.000 visitatori. Cifre di tutto rispetto che sottolineano l’importanza di queste strutture, aperte solo stagionalmente, per i comuni dei parchi naturali. Su que-sto argomento ha intervistato il direttore dell’Ufficio parchi natura-li della Provincia autonoma di Bol-zano, Artur Kammerer.

: Sig. Direttore, qual’è la differenza tra un centro visite di un parco naturale e un punto informativo?

Artur Kammerer: I centri visite sono le piattaforme base della no-stra attività d’informazione e d’edu-cazione ambientale e costituiscono dei punti di riferimento centralizza-ti. Essi ospitano esposizioni perma-nenti abbastanza grandi e sviluppa-no iniziative dal notevole impegno. I punti informativi sono invece del-le strutture più piccole, situate pres-so i principali punti d’accesso ai parchi, in cui vengono fornite in-formazioni di base.

Che ruolo svolgono i centri visite rispetto ai compiti d’educazione ambientale del suo ufficio?Essi consentono, sia agli adulti che ai bambini, un approccio ideale al tema «parco naturale» nei suoi mol-teplici aspetti. Consentono di sensi-bilizzare il pubblico riguardo ad un rapporto sostenibile con il paesag-gio naturale, arricchendolo d’infor-mazioni e rendendolo consapevole rispetto a ciò che si potrà vedere nelle escursioni attraverso il parco. L’opportunità di entrare in contat-to personale con migliaia di perso-ne rappresenta un enorme poten-ziale ed un grande effetto moltipli-catore, riguardo alla conservazione dei nostri paesaggi naturali e cultu-rali.

A C O L L O Q U I O

A cosa è dovuto il successo dei centri vi-site dei parchi naturali?Fondamentalmente all’impegno dei responsabili dei centri visite, alla creatività dei programmi ed alle nu-merose manifestazioni, che portano vivacità e varietà nei centri. Va ag-giunto inoltre che si è riusciti a coinvolgere sempre più nelle attivi-tà, anche con una collaborazione diretta, la popolazione locale. Così i centri visite sono divenuti punti d’incontro, frequentati sempre più volentieri e dove si possono trovare le persone più diverse.

Come si svilupperanno ulteriormente i centri visite dei parchi naturali?È giunto il momento di integrare o di sostituire le vecchie esposizioni permanenti, in modo da dare un nuovo impulso. Per alcuni centri vi-site sarebbe opportuno un amplia-mento onde poter ospitare anche mostre itineranti di una certa di-mensione. Vorremmo inoltre am-pliare ulteriormente la collabora-zione con le popolazioni locali nell’organizzazione di manifestazio-ni comuni. Bisognerà cercare siner-gie con i produttori di prodotti tipi-ci locali, per favorire lo sviluppo di un’identità regionale. Grande im-portanza va attribuita alla professio-nalità dell’offerta e all’ulteriore svi-luppo del personale. La salvaguar-dia della nostra diversità di paesaggi, habitat e specie può riuscire solo se saremo capaci di trasmettere l’im-portanza di questi valori e di con-vincere un numero sempre maggio-re di persone a sentire questo impe-gno come il loro.

Grazie per la conversazione.

Che i centri visite siano interessanti per i turisti è ovvio. Ma quanto sono apprez-zati dagli abitanti locali?In misura sempre maggiore, poiché sempre più persone sentono il par-co come «il loro parco naturale». Iresponsabili dei centri visite si sono inoltre conquistati una buona fama come competenti interlocutori in materia di natura e paesaggio. Mol-te scuole e asili, ma anche anziani ed associazioni approfittano delle diverse offerte e delle manifestazio-ni per confrontarsi con queste te-matiche, per sapere di più della loro terra e per viverla in prima per-sona.

20

U O M O E N A T U R A

Natura estranea nel mondo dell’alta tecnologiaCome i giovani vivono oggi la natura

Testo | Rainer Brämer

Con l’accelerato cambiamento dei nostri rapporti di vita, conseguenti alle rapidissime rivoluzioni tecnico-economiche, cambia anche il nostro rapporto con la natura. Ormai da lungo tempo non più nostro biotopo quotidiano, la natura viene relegata sempre più ai mar-gini del nostro mondo vitale. Il cercarla da parte dell’uomo è molto più l’eccezione che non la regola. Nella natura ci sentiamo più come degli ospiti che non a casa nostra.

Rapporto su giovani e naturaQuesta estraneità con la natura è particolarmente

evidente nelle nuove generazioni, come documentato in modo esemplare da due approfonditi studi, basati su rilevazioni empiriche, il «Rapporto su giovani e natura ’97» e il suo seguito del 2003, che nei rispettivi titoli «La sindrome di bambi» e «Estraneità persistente» han-no cercato di afferrare i termini del problema. Dai dati acquisiti è emerso un quadro dei rapporti tra giovani e natura in parte molto diverso da quello presentato dal-la pedagogia in materia.

Diversamente dai bambini, i giovani non affrontano la natura in modo semplice e aperto, ma con un atteggia-mento caratterizzato da vistose incoerenze. Semplifi-cando notevolmente, lo si può descrivere con le se-guenti formule:

Distanza dalla natura: la conoscenza da parte dei gio-vani dei fenomeni naturali più comuni è in gran misu-ra lacunosa ed errata. Il loro interesse verso la natura e le sue relazioni diminuisce continuamente. Il loro biso-gno di contatto con la natura e di vita naturale è molto più debole che non negli adulti; a molti di loro tutto ciò che ha a che fare con la natura appare semplice-mente noioso.

Sindrome di bambi: tuttavia, interrogati esplicita-mente sul tema, i giovani attribuiscono alla natura un alto valore. Essa appare loro estremamente importante, buona, bella e armoniosa, ma anche vulnerabile, mi-nacciata e bisognosa di aiuto. Perciò essa va protetta e mantenuta pulita, gli animali e le piante vanno tutelati. Secondo i giovani la caccia e l’abbattimento delle pian-te danneggiano la natura.

Tabù dell’economia: la maggior parte dei giovani non è sufficientemente consapevole della necessità di un utilizzo massiccio della natura per garantire il no-stro standard di vita. Essi sanno poco sulla provenienza dei prodotti di consumo, non hanno quasi nessun inte-resse per animali e piante utili e ignorano ampiamente il fatto che tutto ciò che consumiamo in fin dei conti viene dalla natura. Invece il consumo individuale della natura, e in particolare il proprio, non crea loro alcun problema.

La trappola della sostenibilità: il postulato della so-stenibilità, che è stato coniato proprio in relazione al tipo di utilizzo economico della natura, è sotto questo aspetto pressoché incomprensibile ai giovani. La neces-sità di un rapporto sostenibile con la natura è da loro recepita invece come dovere morale di cura e tutela, sulla falsariga della sindrome di bambi.

Visione del mondo parcellizzata: l’immagine che i giovani hanno della natura è frammentata in parti tra loro incoerenti. Le relazioni reciproche tra conoscenze e consapevolezza, esperienze della natura e atteggia-mento nei suoi confronti, norme e comportamenti, morale naturale e predilezioni di svago sono poco svi-luppate. Ciò in particolare per quanto riguarda l’oriz-zonte dei valori che nei giovani è molto alto, ma che sembra non aver quasi nessun riferimento con il loro effettivo rapporto con la natura.

Il «Terzo rapporto su giovani e natura» del 2006 con-densa questi aspetti contradditori nel titolo «Natura oscura» e cerca di approfondirli sulla base di ulteriori indagini empiriche. Al centro di questi approfondi-menti vi sono il tipo e le dimensioni delle esperienze

naturali nonché la loro relazione con il soverchiante consumo di media da un lato e le altrettanto eccessive richieste di comportamenti morali da parte degli adul-ti. Sono stati intervistati oltre 2200 giovani delle classi 6 e 9 in 26 scuole di tutti i gradi, situate per lo più in Re-nania del Nord-Westfalia, metà delle quali in grandi cit-tà e in zone rurali.

Buone e cattive notizieL’ipotesi ovvia, che i giovani non abbiano ormai

quasi più nessuna possibilità di contatto con la natura, è stata in buona parte confutata. Il 61% di essi può in-fatti raggiungere il bosco più vicino in cinque minuti a piedi, il 38% afferma di andare in un bosco più volte in settimana, «solo» l’11% non lo fa mai. Il 47% va più volte in settimana in prati e campi, il 68% in giardini. Il 66% si è arrampicato «già spesso» su un albero, il 53% si è bilanciato su un tronco d’albero, il 45% è an-dato da solo in un bosco. Anche se la parola «spesso» fosse sostituita da «talvolta», ai nostri giovani non man-cherebbero comunque in linea di principio esperienze con la natura.

Aufn

ahm

eA

rchiv

Natu

rmuse

um

Südti

rol

21

D’alta parte il 23% dei giovani non ha «ancora mai» visto un capriolo in libertà, il 33% catturato una farfalla o un coleottero e oltre il 60% aiuta-to a svolgere lavori agricoli o fore-stali. Se questo si può anche com-prendere, considerate le moderne condizioni quotidiane di vita, preoc-cupa però molto il diffuso disinte-resse verso un contatto più quotidia-no con la natura. La propensione a fare qualcosa nel verde è ulterior-mente diminuita negli ultimi anni (tab. 1). Fanno limitatamente ecce-zione le attività in cui la natura fa praticamente solo da sfondo. Si ha

la sensazione che per loro l’ambien-te naturale appaia poco interessan-te. In effetti, oltre i due terzi dei gio-vani spiegano la loro poca voglia di fare delle escursioni, con il motivo che i percorsi sono «noiosi».

Sfondo: media e moraleUno dei motivi per cui la natura

non incontra molto il favore dei gio-vani è rappresentato dall’onnipre-senza dei media. Gli studenti passa-no davanti allo schermo della televi-sione o del computer almeno 20 ore alla settimana e quindi media-mente in un anno lo stesso tempo che trascorrono a scuola per le le-zioni. Già nella 6. classe circa il 70% dei giovani dispone di un televisore o di un PC proprio; il possesso di un proprio apparecchio fa crescere il consumo della metà nel caso del

televisore e di tre volte nel caso del PC. Ciò non è privo di conseguenze per quanto riguarda i contatti con la natura, che appaiono tanto meno attraenti quanti più apparecchi elet-tronici (come TV o PC) si possiedo-no o si utilizzano (tab. 2).Un secondo motivo potrebbe essere la propensione ad una pedagogia eccessivamente bacchettona da par-te degli adulti. L’80% dei giovani sono già stati istruiti sul corretto comportamento da tenere nel bo-sco. A tale riguardo i protezionisti e i cacciatori si distinguono in modo particolare per i loro richiami volti a limitare la libertà di movimento dei giovani: la raccomandazione di non fare rumore e di rimanere sui sentieri sembra fatta apposta per frenare la loro voglia di scoperta. Per molti questo tono catechizzante

è solamente fastidioso, tanto più che personalmente considerano il girovagare e il pernottare nei bo-schi assolutamente non dannoso per animali e piante.

La trappola della sostenibilitàL’utilizzo a fini produttivi della

natura viene giudicato tanto più cri-ticamente quando riguarda il bo-sco. La stragrande maggioranza ad esempio – in misura ancora supe-riore rispetto agli studi precedenti – considera la caccia ai caprioli e l’abbattimento degli alberi dannosi per la natura. Lo sfruttamento delle risorse naturali continua a rimane-re estraneo alla concezione del mondo dei giovani. Sulle materie prime naturali utilizzate per i pro-dotti gastronomici, ad esempio, san-no dire qualcosa solo se questi sono

Rapporto giovani natura ’06 – tab. 1Attività nella natura

Volentieri attivi 2005 2002

bicicletta 52% 71%

arrampicata 32% 46%

camminata 11% 28%

Volentieri all’aperto 2005 2002

svago 76% 60%

sport 72% 64%

passeggiata con amici 88% 90%

Rapporto su giovani e natura ’06 – tab. 2Schermo contro natura

senza conVolentieri proprio TV/PC

canottaggio 47 % 27 %

cavallo 30 % 16 %

passeggiata 24 % 14 %

Più volte alla settimana

senza conproprio TV/PC

nel bosco 38 % 24 %

in giardino 77 % 65 %

in campagna 77 % 65 %

Arm

in G

ludere

r

Mauri

zio

Azz

olini

22

U O M O E N A T U R A

buoni e di produzione locale (pan-na, budino). Solo meno della metà conoscono l’origine dell’uva sulta-nina e dell’olio da cucina. Solo uno su dieci sa con quale materia prima sono fabbricate le scodelle di por-cellana o di plastica che stanno nell’armadietto della cucina.Chi è maggiormente impegnato per la difesa della natura e dell’ambien-te, invece, sa di più sulle materie prime naturali dei prodotti quoti-diani, ha lavorato più spesso come aiutante in attività agricole o fore-stali ed utilizza la natura non come semplice luogo di svago. In questo caso utilità e protezione, contraria-mente ai clichee dominanti, sono in un rapporto reciproco positivo. Riguardo invece al concetto di so-stenibilità anche i più impegnati in campo ambientale non hanno dato l’impressione di averlo ancora affer-rato. Sebbene questa volta fossero confrontati con risposte preformu-late, le crocette sono state messe per lo più a caso.Un’eccezione è stata solo quella re-lativa al comandamento di non get-tare rifiuti nella natura, il quale è stato erroneamente considerato dal-la maggior parte (54%) degli inter-rogati come criterio di sostenibilità, mentre la separazione dei rifiuti (questa sì da considerarsi tale) è sta-ta giudicata correttamente solo nel 24% dei casi. Ancor oggi un’accen-tuata estetica della pulizia e una vi-sione riduttiva della natura, da sin-drome di bambi (non disturbare gli animali, non danneggiare le pian-te), continua a sostituire una co-scienza profonda della sostenibilità. Rispetto a questo la maggiore età, un’istruzione più evoluta e la vici-nanza del paese alla natura non fan-no praticamente alcuna differenza.

Barlumi di speranzaÈ soprattutto una maggiore vo-

glia d’esperienze che distingue i membri di gruppi protezionistici e i partecipanti ad iniziative ambientali rispetto ai loro coetanei. Inoltre i primi dispongono di contatti ed esperienze con la natura in misura molto superiore. Al tempo stesso essi sono però spesso soggetti all’in-terno dei loro gruppi a processi d’indottrinamento morale, da cui risulta un’accentuata tendenza alla «sindrome di bambi». Un contenu-to fondamentale del loro impegno sembra consistere nell’eliminazione dei rifiuti – chiaramente un rito d’iniziazione ambientalistico, che

non ha nulla a che fare con la tute-la della natura o con la sostenibilità, ma piuttosto con l’estetica della na-tura.Un rapporto particolarmente stret-to con la natura hanno invece quel-li che hanno modo di stare spesso in mezzo ad essa, vuoi per una loro particolare vicinanza al bosco, vuoi per una loro più accentuata spinta al gioco, al movimento ed alla sco-perta. Anche senza assistenza peda-gogica questi giovani acquisiscono autonomamente una ricca esperien-za della natura ed al tempo stesso hanno con essa un rapporto più ra-zionale, meno condizionato dalla «sindrome di bambi». Inoltre essi trascorrono quasi due ore al giorno in meno con apparecchi elettronici rispetto agli inesperti di boschi. An-che se questo fosse solo per metà ri-conducibile alla maggiore frequen-tazione del bosco, si potrebbe in ciò riconoscere un’indicazione, di ca-rattere non pedagogico, sulla pre-senza di forze in un certo qual modo naturali, in grado di contra-stare il processo apparentemente inarrestabile di fissazione mediatica, di scarsità di movimento e di estra-niamento dalla natura dei giovani.

Il Dott. Rainer Brämer è sociologo della natura e del viaggiare, con un incarico d’insegnamento presso l’Università di Marburg. Estratti dal Rapporto giovani-natura ’06 e da altri studi sono reperibi-li in Internet all’indirizzo www.staff.uni-marburg.de/~braemer. L’intero rapporto giovani-natura ’06 è stato pubblicato nel 2006 con il titolo «Natur obskur – Wie Jugendliche heute Natur erfahren» (Na-tura oscura – Come i giovani vivono oggi la natura) presso la casa editrice Oekom-Verlag – Monaco di Baviera (di-sponibile solo in lingua tedesca).

Arn

old

Karb

ach

er

23

D A L L ’ I N T E R N O

Una nuova homepage in arrivoTesto | Ulrike Lanthaler

Alcuni lo avranno forse già notato: il sito internet dell’amministrazione provinciale di Bolzano è in comple-ta rielaborazione. Una specie di grande «lifting», che farà bene an-che alla homepage della Ripartizio-ne Natura e paesaggio e quindi an-che all’Ufficio parchi naturali, dato che l’attuale presentazione non è più così «giovane». Se tutto funzio-na come previsto il nuovo sito sarà online questa estate.

Maggiore comodità per l’utenteLa principale novità è sicuramen-

te il fatto che i precedenti quindici temi sono stati raggruppati in soli cinque grandi temi: tutela della na-tura, pianificazione paesaggistica, parchi naturali, edilizia e interventi sul paesaggio ed infine misure di finanziamento. In conformità con la nuova linea grafica valida per tut-ta l’amministrazione provinciale, i

Un indubbio miglioramento è che nella rubrica «Vivere i parchi natu-rali» sarà possibile trovare tutte le offerte nella natura: centri visite e punti d’informazione, sentieri natu-ra, escursioni guidate, proposte d’escursioni ed escursioni virtuali, servizio protezione natura, calenda-rio delle manifestazioni, le malghe dei parchi naturali e prodotti di qualità regionali.Un’interessante novità riguarda le proposte d’escursioni per i singoli parchi naturali. Queste proposte, fi-nora presentate in maniera statica, saranno ora impostate in modo in-terattivo e conterranno complessi-vamente più informazioni. Così sarà possibile vedere il percorso sia sulla carta che come foto aerea e appro-fondire i dettagli con l’aiuto di uno zoom; un profilo altimetrico del tracciato fornirà ulteriori dettagli utili.

Altre novitàNotevolmente ristrutturato e am-

pliato sarà anche il tema «Edilizia e interventi sul paesaggio». Questo argomento, complesso ed impor-tante, sarà organizzato con un’arti-colazione più dettagliata in modo da permettere una visione più com-pleta e informativa. Saranno ag-giunte ad esempio informazioni ri-guardo al Comitato provinciale per la cultura edilizia ed il paesaggio, nonché riguardo gli esperti provin-ciali in materia di tutela del paesag-gio e di urbanistica nelle commis-sioni edilizie comunali.Anche il settore «misure di finanzia-mento» sarà completamente ristrut-turato e unificato. Ai contributi per la cura del paesaggio, ai premi in-centivanti per la cura del paesaggio, ai contributi per iniziative di tutela ambientale si aggiungerà ora il nuo-vo fondo per il paesaggio istituito dalla Giunta provinciale.Mantenere le cose positive e collau-date, integrare il nuovo, agevolare l’orientamento e la navigazione – questi erano i compiti assegnati alla Ripartizione Natura e paesaggio nella rielaborazione della sua ho-mepage. Ci auguriamo di esserci ri-usciti e che l’accesso al sito registri in futuro un numero di visitatori sempre maggiore.

temi sono posizionati al centro del-lo schermo. Altre novità sono l’elen-co di parole chiave e l’elenco delle pubblicazioni della ripartizione or-dinate in relazione al loro contenu-to e non più, come prima, in rela-zione al tipo di mezzo di stampa.

Le nuove pagine sui parchiI parchi naturali si presentano