p

-

Upload

aninda-wulan-pradani -

Category

Documents

-

view

65 -

download

3

description

Transcript of p

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak kasus kematian yang terjadi akibat keadaan emergency/gawat

darurat. Penderita gawat darurat adalah penderita yang oleh karena suatu

penyebab (penyakit, trauma, kecelakaan, tindakan anestesi) yang bila tidak

segera ditolong akan mengalami cacat, kehilangan organ tubuh atau

meninggal (Sudjito, 2003). Berdasarkan KODEKI pasal 13, setiap dokter

wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan,

kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bersedia dan lebih mampu

memberikan (MKEK, 2002). Dalam penanganan penderita gawat darurat

yang terpenting bagi tenaga kesehatan adalah mempertahankan jiwa

penderita, mengurangi penyulit yang mungkin timbul, meringankan

penderitaan korban, dan melindungi diri dari kemungkinan penularan

penyakit menular dari penderita (Sudjito, 2003).

Pertolongan Pertama Pada Gawat Darurat (PPGD) adalah serangkaian

usaha-usaha pertama yang dapat dilakukan pada kondisi gawat darurat dalam

rangka menyelamatkan pasien dari kematian. Prinsip Utama PPGD adalah

menyelamatkan pasien dari kematian pada kondisi gawat darurat, kemudian

filosofi dalam PPGD adalah “Time Saving is Life Saving”, dalam artian

bahwa seluruh tindakan yang dilakukan pada saat kondisi gawat darurat

haruslah benar-benar efektif dan efisien, karena pada kondisi tersebut pasien

dapat kehilangan nyawa dalam hitungan menit saja ( henti nafas selama 2-3

menit dapat mengakibatkan kematian). Pertolongan ini harus diberikan secara

tepat, sebab penanganan yang salah justru dapat berakibat kematian atau

kecacatan bagi penderita (Purwadianto dan Sampurna, 2000). Oleh karena itu,

sebagai dokter gigi kita harus mengetahui cara-cara pertolongan pertama pada

kegawatdaruratan sebab kasus emergency dapat terjadi di ruang praktik

ataupun saat menemukan seseorang yang membutuhkan bantuan tersebut

dimanapun kita berada.

1

.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka laporan ini akan membahas

mengenai contoh kasus kegawatdaruratan, hal-hal yang perlu diperhatikan

dalam kasus kegawatdaruratan, pengkajian pasien dalam kondisi kegawat

daruratan, langkah-langkah penanganannya, serta kasus kegawatdaruratan

dental.

C. Tujuan

Tujuan dari Problem Based Learning (PBL) kali ini adalah mengetahui

contoh kasus kegawatdaruratan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam

penyelamatan kasus kegawatdaruratan, langkah-langkah penanganannya,

serta kasus kegawatdaruratan dental.

D. Manfaat

Sebagai sarana belajar bagi mahasiswa untuk menggali pengetahuan

lebih dalam tentang kasus kegawatdaruratan secara umum dan

kegawatdaruratan dental, serta mampu memberikan pertolongan pertama

pada kasus kegawatdaruratan tersebut.

2

BAB II

PEMBAHASAN

A. Landasan Teori

1. Gawat Darurat

Kasus Gawat Darurat adalah keadaan yang menimpa seseorang yang dapat

menyebabkan sesuatu yang mengancam jiwanya dalam arti memerlukan

pertolongan tepat, cermat dan cepat bila tidak maka seseorang tersebut

dapat mati atau menderita cacat. Situasi gawat darurat disebabkan oleh

banyak hal dan dapat berakibat kematian atau cacat dalam waktu singkat,

baik sebab bidang medik ataupun trauma (Adam, 2010).

Yang mengakibatkan kegawatan menyangkut:

a. Jalan napas dan fungsi napas

b. Fungsi peredaran darah

c. Fungsi otak dan kesadaran

2. Initial Assestment

Initial assessment adalah untuk memprioritaskan pasien dan menberikan

penanganan segera. Informasi digunakan untuk membuat keputusan

tentang intervensi kritis dan waktu yang dicapai. Saat melakukan

pengkajian, pasien harus aman dan dilakukan secara cepat dan tepat

dengan mengkaji tingkat kesadaran (Level Of Consciousness) dan

pengkajian ABC (Airway, Breathing, Circulation), pengkajian ini

dilakukan pada pasien memerlukan tindakan penanganan segera dan pada

pasien yang terancam nyawanya (Campbell, 2004).

Penilaian awal ini intinya adalah :

a. Primery survey, yaitu penanganan ABCDE dan resusitasi. Disini

digolongkan keadaan yang mengancam nyawa, dan apabila menemukan

harus dilakukan resusitasi.

b. Secondary survey, yaitu head to toe / pemeriksaan yang teliti dari ujung

kepala sampai kaki

c. Penanganan definitive atau menetap

3

3. Basic Life Support

Usaha yang dilakukakan untuk mempertahankan kehidupan pada saat

pasien atau korban mengalami keadaan yang mengancam jiwa dikenal

dengan Bantuan Hidup Dasar (BHD) / Basic Life Support (BLS).

Sedangkan bantuan yang diberikan pada pasien /korban yang dilakukan

dirumah sakit sebagai kelanjutan dari BHD disebut Bantuan Hidup

Lanjut/Advance Cardiac Life Support (ACLS) (Lasprita, 2012).

BHD sangat bermanfaat bagi penyelamatan kehidupan mengingat dengan

pemberian sirkulasi dan napas buatan secara sederhana, BHD memberikan

asupan oksigen dan sirkulasi darah ke sistem tubuh terutama organ yang

sangat vital dan sensitif terhadap kekurangan oksigen seperti otak dan

jantung. Berhentinya sirkulasi beberapa detik sampai beberapa menit,

asupan oksigen ke dalam otak terhenti, terjadi hipoksia otak yang yang

mengakibatkan kemampuan koordinasi otak untuk menggerakkan organ

otonom menjadi terganggu, seperti gerakan denyut jantung dan pernapasan

(Adam, 2010).

Tujuan dilakukan BHD dengan segera adalah (Adam, 2010):

a. Mencegah berhentinya sirkulasi darah atau berhentinya pernapasan

b. Memberikan bantuan eksternal terhadap sirkulasi (melalui kompresi

dada) dan ventilasi (melalui bantuan napas penolong) dari pasien yang

mengalami henti jantung atau henti napas melalui rangkaian kegiatan

Resusitasi Jantung Paru (RJP).

4

B. Pembahasan

1. Skenario

Gambar 2.1 Medical Emergency

2. Metode Seven Jumps

a. Step 1 Klarifikasi Istilah

1) Emergensi

Suatu keadaan gawat darurat yang memerlukan tindakan yang cepat

dan tepat untuk menghindari kecacatan dan kematian.

2) Kegawatan

Keadaan yang menimpa seseorang yang dapat menyebabkan jiwanya

terancam sehingga memerlukan pertolongan secara cepat, tepat dan

cermat (Dinkes, 2004).

3) Kedaruratan

5

Keadaan yang memerlukan tindakan mendesak dan tepat untuk

menyelamatkan nyawa, menjamin perlindungan dan memulihkan

kesehatan individu atau masyarakat (Dinkes, 2004).

4) Kegawatdaruratan

Suatu keadaaan dimana seseorang mengalami ancaman kehidupan

dan apabila tidak dilakukan pertolongan/ tindakan dgn cepat dan

tepat dapat menyebabkan cacat atau meninggal (Dinkes, 2004).

5) Urgensi / Akut

Serangan mendadak yang tiba-tiba yang dapat berakibat fatal apabila

tidak ditangani dengan benar.

b. Step 2 Perumusan Masalah

1) Basic life support

2) Kondisi emergensi secara umum, tanda dan gejala pasien, serta

penanganan pasien

3) Kondisi emergensi kedokteran gigi, tanda dan gejala pasien, serta

penanganan pasien

c. Step 3 Brain Storm

1) Basic life support

Basic life support (BLS) adalah pertolongan dasar untuk menunjang

kehidupan yang terdiri dari Airway, Breathing, Circulation (ABC).

Airway yaitu usaha untuk membebaskan jalan nafas dengan cara dahi

ditarik ke belakan dan dagu ditarik ke depan untuk menghindari

tertutupnya jalan nafas. Breathing diawali dengan melihat kondisi

nafas pasien, apabila nafas tidak adekuat maka dapat diberikan nafas

buatan secara langsung mouth to mouth, atau tidak langsung mouth

to mask. Circulation diawali dengan melihat ada tidaknya detak

jantung, apabila jantung berhenti berdetak maka dilakukan tindakan

kompresi untuk memicu detak jatung kembali. Cara untuk

melakukan kompresi yaitu dengan meletakkan dua jari diatas ulu hati

lalu menekan telapak tangan pada bagian tersebut.

6

Sebelum melakukan tindakan BLS, perlu dipastikan situasi dan

kondisi aman bagi penolong untuk melakukan tindakan ABC.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan

pertolongan adalah:

1. Jauhkan pasien dari hal bahaya lainnya.

2. Posisikan pasien di tempat kering, keras, aman

3. Perhatikan keselamatan diri dan gunakan alat proteksi diri (APD)

4. Pasien jangan digerakkan terlalu banyak, untuk menghindari

adanya fraktur

5. Kontrol breathing dan circulation

2) Kondisi emergensi secara umum, tanda dan gejala pasien, serta

penanganan pasien

1. Syok

Syok merupakan suatu kegagalan hemodinamik pada tubuh yang

mengakibatkan kegagalan perfusi pada organ vital. Syok

dibedakan menjadi syok neurogenik (suhu tubuh hangat), syok

anafilaktik (pucat, suhu tubuh dingin, penurunan denyut nadi),

syok hipovolemik (pucat, suhu tubuh dingin, penurunan denyut

nadi).

2. Sinkop

Adanya penurunan ventilasi yang ditandai dengan muka pucat,

untuk penanganannya sebaiknya diberikan bau-bauan yang

merangsang kesadaran misalnya alkohol atau minyak angin

3. Asma

Asma ditandai dengan bunyi mengi atau wheezing, pucat

berkeringat, telapak tangan dan kaki dingin, serta bagian tubuh

yang lainnya hangat. Penanganan asma sebaiknya diberikan

inhaler, oksigen aliran tinggi, suntuik adrenalin intramuskular.

4. Gagal nafas

Kondisi gagal nafas dapat terjadi akibat tenggelam, maupun

kebakaran. Pertolongan pertama yang dapat diberikan pada

7

korban tenggelam adalah mengeluarkan air dari jalan nafas dan

diberikan oksigen aliran tinggi, begitu juga halnya dengan korban

kebakaran yaitu dengan memberikan oksigen aliran tinggi pada

pasien.

5. Luka bakar

Pasien yang menderita luka bakar dapat diberikan pertolongan

dengan membersihkan luka bakar, dan pemberian air sebanyak

mungkin jika pasien telah sadar, atau infus jika pasien tidak sadar.

6. Trauma kepala

Trauma kepala dapat dicurigai dengan melihat adanya tanda-tanda

luka lebam maupun perdarahan pada wajah dan kepala pasien.

Pertolongan pertama yang dapat diberikan yaitu diberi penyangga

kepala dan leher, serta selalu meminimalkan guncangan pada

daerah leher ke atas.

7. Overdosis obat

Keracunan akibat overdosis obat dapat ditandai dengan adanya

busa dari mulut, mual muntah, dan kemerahan pada mukosa

mulut. Hal yang dapat dilakukan pada pasien tersebut yaitu

dengan memosisikan kepala lebih rendah dari bagian tubuh yang

lain. Pasien juga dapat diberikan air kelapa, susu, maupun

antidotum dan adrenalin, lalu pastikan jalan nafas pasien normal.

8. Patah tulang

Adanya fraktur pada tulang dapat terjadi secara open fraktur

maupun close fraktur. Pertolongan pada pasien yang fraktur yaitu

harus memperhatikan cara mengangkat pasien dengan

mengangkat bagian yang sehat atau tidak dicurigai ada patah

tulang. Saat pasien dipindahkan memerlukan 2-3 orang penolong.

Diperlukan adanya imobilisasi dan fiksasi diatas bagian yang

dicurigai fraktur.

9. Keracunan bisa binatang (ular/kalajengking)

Pertolongan pertama yang dapat dilakukan adalah dengan

membebat bagian yang terkena gigitan binatang tersebut.

8

Pemberian obat antibisa dapat menjadi terapi awal pada pasien.

Pasien yang telah digigit binatang berbisa memiliki critical time

selama 15 menit.

10. Kesetrum

Pasien yang kesetrum memiliki tanda luka bakar pada bagian

tubuhnya, apabila tegangan listrik tinggi maka jantung dapat

berhenti berdetak.pertolongan yang pertama adalah hentikan

aliran listrik yang masih menyala, jauhkan pasien dari air karena

kemungkinan aliran listrik masih terdapat dalam tubuh.

Posisikan pasien dengan benar dan perawatan luka bakar.

11. Serangan jantung

Adanya serangan jantung biasanya mengakibatkan kesulitan

bernafas sampai dengan pingsan. Apabila pasien mulai sulit

bernafas dapat berikan aliran oksigen maupun pasien disuruh

untuk batuk kuat-kuat. Apabila serangan mengakibatkan detak

jantung berhenti maka perlu dilakukan kompresi.

12. Persalinan

Pada kondisi persalinan terdapat kondisi emergensi apabila

ketuban telah pecah selama <24 jam, maka perlu dibawa ke

rumah sakit untuk menghindari keracunan pada bayi.

13. Epilepsi

Pasien epilepsi ditandai dengan kejang, dengan rahang atas dan

rahang bawah mengatup. Pertolongan yang dapat diberikan pada

pasien yaitu memberi penahan diantara rahang untuk mencegah

tergigitnya lidah, dan juga obat antikonvulsan seperti

carbamazepine dan phenytoin. Posisi pasien ditegakkan, dan

pembebasan jalan nafas apabilan tersumbat oleh air liur.

3) Kondisi emergensi kedokteran gigi, tanda dan gejala pasien, serta

penanganan pasien

1. Syok anafilaktik

2. Fraktur

9

3. Avulsi

4. Tertelannya benda-benda kecil

5. Perdarahan dan luka karena intrumen dan pencabutan

6. Dislokasi TMJ

7. Dry soket

8. Abses akut

9. Iatrogenik dalam endodontik (file patah saat PSA)

10. Pulpitis akut

d. Step 4 Analisis masalah

1) Bagian manakah yang mengalami kematian sel dahulu, otak atau

jantung?

Jantung merupakan organ vital yang berfungsi memompa darah yang

mengandung oksigen dan makanan untuk seluruh sel dalam tubuh

termasuk sel-sel otak. Sehingga dalam proses kematiannya dalam

dunia kedokteran dikenal dengan istilah mati klinis yaitu tidak

ditemukan adanya pernafasan dan denyut nadi. Mati klinis dapat

reversible. Pasien mempunyai kesempatan waktu selama 4-6 menit

untuk dilakukan resusitasi, sehingga memberikan kesempatan kedua

sistem tersebut berfungsi kembali. Sedangkan istilah lainnya yaitu

mati biologis yaitu terjadi kematian sel dalam tubuh, dimana

kematian sel dimulai terutama sel otak dan bersifat irreversible, biasa

terjadi dalam waktu 8 – 10 menit dari henti jantung. Dari penjelasan

tersebut dapat disimpulkan bahwa sel jantung akan mengalami

kematian terlebih dahulu baru setelahnya sel tubuh lain tidak dapat

mengkompensasi kekurangan oksigen akibat jantung berhenti

memompa sehingga organ vital lainnya juga akan mengalami

kerusakan. Otak adalah organ yang paling cepat mengalami

kerusakan, karena otak hanya akan mampu bertahan jika ada asupan

glukosa dan oksigen. Jika dalam waktu lebih dari 10 menit otak tidak

mendapat asupan oksigen dan glukosa maka otak akan mengalami

kematian secara permanen (Ashar, 2011).

10

e. Step 5 Sasaran belajar

1) BLS dan RJP terbaru

2) Kondisi emergensi kedokteran gigi, tanda dan gejala pasien, serta

penanganan pasien

f. Step 6 Belajar Mandiri

Tidak ada

g. Step 7 Reporting

1) BLS dan RJP terbaru

Resusitasi jantung paru (RJP) adalah usaha untuk mengembalikan

fungsi pernafasan dan atau sirkulasi pada henti nafas (respiratory

arrest) dan atau henti jantung (cardiac arrest). Resusitasi jantung paru

otak dibagi dalam tiga fase : bantuan hidup dasar, bantuan hidup lanjut,

bantuan hidup jangka lama. Namun pembahasan kali ini lebih

difokuskan pada Bantuan Hidup Dasar (Lasprita, 2012).

American Heart Assocation (AHA) menetapkan pedoman resusitasi

yang pertama kali pada tahun 1966, resusitasi jantung paru (RJP)

awalnya ABC yaitu membuka jalan nafas korban (Airway),

memberikan bantuan napas (Breathing) dan kemudian memberikan

kompresi dinding dada (Circulation). Namun, konsekuensinya

berdampak pada penundaan bermakna (kira-kira 30 detik) untuk

memberikan kompresi dinding dada yang dibutuhkan untuk

mempertahankan sirkulasi darah yang kaya oksigen. Sehingga pada

tahun 2010 tindakan BLS diubah menjadi CAB (circulation,

breathing, airway). Tujuan utama dari BLS adalah untuk melindungi

otak dari kerusakan yang irreversibel akibat hipoksia, karena

peredaran darah akan berhenti selama 3-4 menit (Adam, 2010).

Tata laksana RJP (Ashar, 2010):

11

1. Memeriksa keadaan pasien, respon pasien, termasuk mengkaji

ada / tidak adanya nafas secara visual tanpa teknik Look Listen and

Feel.

2. Melakukan panggilan darurat.

3. Circulation

· Meraba dan menetukan denyut nadi karotis. Jika ada denyut nadi

maka dilanjutkan dengan memberikan bantuan pernafasan, tetapi

jika tidak ditemukan denyut nadi, maka dilanjutkan dengan

melakukan kompresi dada. Untuk penolong non petugas kesehatan

tidak dianjurkan untuk memeriksa denyut nadi korban.

· Pemeriksaan denyut nadi ini tidak boleh lebih dari 10 detik.

· Lokasi kompresi berada pada tengah dada korban (setengah bawah

sternum). Penentuan lokasi ini dapat dilakukan dengan cara tumit

dari tangan yang pertama diletakkan di atas sternum, kemudian

tangan yang satunya diletakkan di atas tangan yang sudah berada di

tengah sternum. Jari-jari tangan dirapatkan dan diangkat pada

waktu penolong melakukan tiupan nafas agar tidak menekan dada.

· Petugas berlutut jika korban terbaring di bawah, atau berdiri

disamping korban jika korban berada di tempat tidur

Gambar 2.2 Chest compression

· Kompresi dada dilakukan sebanyak satu siklus (30 kompresi,

sekitar 18 detik)

· AHA Guideline 2010 merekomendasikan (Adam, 2010) :

12

Kompresi dada dilakukan cepat dan dalam (push and hard)

Kecepatan adekuat setidaknya 100 kali/menit

Kedalaman adekuat

Dewasa : 2 inchi (5 cm), rasio 30 : 2 (1 atau 2 penolong)

Anak : 1/3 AP (± 5 cm), rasio 30 : 2 (1 penolong) dan 15 : 2

(2 penolong)

Bayi : 1/3 AP (± 4 cm), rasio 30 : 2 (1 penolong) dan 15 : 2

(2 penolong)

Memungkinkan terjadinya complete chest recoil atau

pengembangan dada seperti semula setelah kompresi,

sehingga chest compression time sama dengan waktu

relaxation/recoil time.

4. Airway.

Korban dengan tidak ada/tidak dicurgai cedera tulang belakang

maka bebaskan jalan nafas melalui head tilt– chin lift. Caranya

dengan meletakkan satu tangan pada dahi korban, lalu mendorong

dahi korban ke belakang agar kepala menengadah dan mulut sedikit

terbuka (Head Tilt) Pertolongan ini dapat ditambah dengan

mengangkat dagu (Chin Lift). Namun jika korban dicurigai cedera

tulang belakang maka bebaskan jalan nafas melalui jaw thrust yaitu

dengan mengangkat dagu sehingga deretan gigi rahang bawah

berada lebih ke depan daripada deretan gigi rahang atas.

Gambar 2.3 Head Tilt & Chin Lift

13

Gambar 2.4 Jaw Thrust

AHA Guideline 2010 merekomendasikan langkah-langkah (Adam,

2010):

1) Gunakan head tilt-chin lift untuk membuka jalan napas pada

pasien tanpa ada trauma kepala dan leher. Sekitar 0,12-3,7%

mengalami cedera spinal dan risiko cedera spinal meningkat

jika pasien mengalami cedera kraniofasial dan/atau GCS <8

2) Gunakan jaw thrust jika suspek cedera servikal

3) Pasien suspek cedera spinal lebih diutamakan dilakukan

restriksi manual (menempatkan 1 tangan di ditiap sisi kepala

pasien) daripada menggunakan spinal immobilization devices

karena dapat mengganggu jalan napas tapi alat ini bermanfaat

mempertahankan kesejajaran spinal selama transportasi

5. Breathing.

Berikan ventilasi sebanyak 2 kali. Pemberian ventilasi dengan jarak

1 detik diantara ventilasi. Perhatikan kenaikan dada korban untuk

memastikan volume tidal yang masuk adekuat.

Pemberian nafan dapat dilakukan pada mulut ke mulut, mulut ke

hidung, dan mulut dari big valve mask.

1) Untuk pemberian mulut ke mulut langkahnya sebagai berikut :

· Pastikan hidung korban terpencet rapat

· Ambil nafas seperti biasa (jangan terelalu dalam)

14

· Buat keadaan mulut ke mulut yang serapat mungkin

· Berikan satu ventilasi tiap satu detik

· Kembali ke langkah ambil nafas hingga berikan nafas kedua

selama satu detik.

Gambar 2.5 Pernafasan mulut ke mulut

· Jika tidak memungkinkan untuk memberikan pernafasan melalui

mulut korban dapat dilakukan pernafasan mulut ke hidung korban.

2) Untuk pemberian oksigen melalui bag mask langkahnya

sebagai berikut :

1. Pastikan menggunakan bag mask dewasa dengan volume

1-2L agar dapat memberikan ventilasi yang memenuhi

volume tidal sekitar 600 ml.

2. Menghubungkan bag dengan mask, jika belum tersambung

3. Meletakkan bagian yang menyempit (apeks) dari masker di

atas batang hidung pasien dan bagian yang melebar (basis)

diantara bibir bawah dan dagu

4. Menstabilkan masker pada tempatnya dengan ibu jari dan

jari teluntuk membentuk huruf “C”. Menggunakan jari yang

lainnya pada tangan yang sama untuk mempertahankan

ketepatan posisi kepala dengan mengangkat dagu sepanjang

mandibula dengan jari membentuk huruf “E”

5. Memberikan ventilasi dengan mengempiskan bag dengan

menggunakan tangan lainnya

15

6.Mengobservasi pengembangan dada pasien selama

melakukan ventilasi

Gambar 2.6 Bag valve mask

AHA Guideline 2010 merekomendasikan untuk pemberian rescue

breathing sama dengan rekomendasi AHA 2005, yaitu (Adam,

2010) :

a. Pemberian dilakukan sesuai tidal volume

b. Rasio kompresi dan ventilasi 30:2

c. Setelah alat intubasi terpasang pada 2 orang penolong : selama

pemberian RJP, ventilasi diberikan tiap 8-10 x/menit tanpa usaha

sinkronisasi antara kompresi dan ventilasi. Kompresi dada tidak

dihentikan untuk pemberian ventilasi

Menurut AHA, kondisi yang mungkin terjadi pada pasien yang

telah dilakukan pertolongan breathing adalah (Adam, 2010):

· Tidak menekankan pemeriksaan breathing karena penolong baik

profesional maupun awam mungkin tidak dapat menentukan

secara akurat ada atau tidaknya napas pada pasien tidak sadar

karena jalan napas tidak terbuka atau karena pasien occasional

gasping dapat terjadi pada beberapa menit pertama setelah henti

jantung.

· Kembali tangan dan jari secapatnya ke tengah dada dan beri

kompresi dan ventilasi berikutnya, lanjutkan 30 kompresi dan 2

16

siklus napas .

· Sesudah 5 siklus kompresi dan ventilasi kemudian pasien

dievaluasi kembali. Jika tidak ada nadi karotis, dilakukan kembali

kompresi dan bantuan nafas dengan rasio 30 : 2.

· Jika ada nafas dan denyut nadi teraba letakkan pasien pada posisi

mantap (recovery position).

· Jika tidak ada nafas tetapi nadi teraba, berikan bantuan nafas

sebanyak 10- 12 x/menit dan monitor nadi setiap 2 menit.

· Jika sudah terdapat pernafasan spontan dan adekuat serta nadi

teraba, jaga agar alan nafas tetap terbuka.

· Jika mengalami kesulitan untuk memberikan nafas buatan yang

efektif, periksa apakah masih ada sumbatan di mulut pasien serta

perbaiki posisi tengadah kepala dan angkat dagu yang belum

adekuat.

· Bila pasien kembali bernafas spontan dan normal tetapi tetap

belum sadar, ubah posisi pasien ke recovery position, bila pasien

muntah tidak terjadi aspirasi.

· Waspada terhadap kemungkinan pasien mengalami henti nafas

kembali, jika terjadi segera terlentangkan pasien dan lakukan

nafas buatan kembali.

6. RJP terus dilakukan hingga alat defibrilasi otomatis datang, pasien

bangun, atau petugas ahli datang. Bila harus terjadi interupsi,

petugas kesehatan sebaiknya tidak memakan lebih dari 10 detik,

kecuali untuk pemasangan alat defirbilasi otomatis atau

pemasangan advance airway.

7. Alat defibrilasi otomatis (Automatic External Defibrilation).

Penggunaanya sebaiknya segera dilakukan setelah alat

tersedia/datang ke tempat kejadian. Pergunakan program/panduan

yang telah ada, kenali apakah ritme tersebut dapat diterapi kejut

atau tidak, jika iya lakukan terapi kejut sebanyak 1 kali dan

lanjutkan RJP selama 2 menit dan periksa ritme kembali. Namun

17

jika ritme tidak dapat diterapi kejut lanjutkan RJP selama 2 menit

dan periksa kembali ritme. Lakukan terus langkah tersebut hingga

petugas ACLS (Advanced Cardiac Life Support ) datang, atau

korban mulai bergerak.

Perbedaaan Langkah BLS Sistem ABC dan CAB (Lasprita, 2012):No ABC CAB1 Memeriksa respon pasien Memeriksa respon pasien termasuk

ada/tidaknya nafas secara visual.2 Melakukan panggilan darurat

dan mengambil AEDMelakukan panggilan darurat

3 Airway (Head Tilt, Chin Lift) Circulation (Kompresi dada dilakukan sebanyak satu siklus 30

kompresi, sekitar 18 detik)4 Breathing (Look, Listen, Feel,

dilanjutkan memberi 2x ventilasi dalam-dalam)

Airway (Head Tilt, Chin Lift)

5 Circulation (Kompresi jantung + nafas buatan (30 : 2))

Breathing ( memberikan ventilasi sebanyak 2 kali, Kompresi jantung

+ nafas buatan (30 : 2))6 Defribilasi

2) Kondisi emergensi kedokteran gigi

Kegawatdaruratan di kedokteran gigi adalah suatu keadaan dimana terdapat trauma terhadap mulut yang melibatkan gigi yang tercabut, rahang yang bergeser dan trauma wajah atau fraktur. Kegawatdaruratan ini menyangkut rasa sakit, perdarahan, infeksi dan estetika dimana ada keadaan-keadan tertentu yang irreversible bila tidak ditangani dengan cepat.

Berikut merupakan contoh kasus kegawadaruratan dalam bidang

kedokteran gigi:

a) Nyeri pada gigi

1. Abses dentoalveolar

Tanda dan Gejala klinis:

18

Nyeri yang spontan dan hebat, berlangsung selama beberapa jam terlokalisir dengan baik dan ditimbulkan oleh proses pengunyahan. Gusi dari gigi yang bersangkutan sering teraba lunak dan terdapat fluktuasi cairan. Absesnya dapat berbentuk (“gumboil” atau abses subperiosteal pada gusi) kadang dengan pembengkakan wajah, demam dan sakit. Pada kondisi akut umumnya belum terbentuk jalan keluar untuk pusTreatment:

Terapi utama adalah untuk mengeluarkan abses dari gigi yang bersangkutan, dengan cara insisi dan drainase pus, open bur pada gigi. Situasi yang akut ini biasanya menyembuh tetapi absesnya dapat timbul lagi apabila pulpa yang nekrotik tersebut terinfeksi kembali, kecuali dilakukan perawatan endodontik atau pencabutan gigi.Untuk obat yang dapat diberikan adalah antibiotik (metronidazol/amoksisilin) dan analgesik (ibuprofen).

2. Pulpitis akut

Tanda dan Gejala klinis:

Nyeri spontan, intermiten, tajam, dan sensitif terhadap

perubahan suhu panas dan dingin. Terdapat pada gigi yang

bermasalah yaitu berupa karies, fraktur, tumpatan yang besar.

Treatment:

Terapi segera yang dapat dilakukan yaitu dengan memberi

Zoe pada gigi bermasalah yang telah dipreparasi, lalu ditutup

sementara menggunakan GIC. Pasien diberikan obat

analgesik. Untuk terapi lanjutan dapat dilakukan pilihan

perawatan saluran akar seperti pulpcapping, pulpotomi,

pulpektomi

b) Trauma

1. Avulsi

19

Tanda dan Gejala klinis:

Lepasnya gigi dari soketnya, umunya dapat disertai dengan

adanya trauma

Treatment:

Gigi yang avulsi harus langsung di replantasi dalam soket. Gigi yang kotor dibersihkan tanpa menghilangkan serabut periodontal pada bagian servik gigi. Rendam dengan larutan air garam steril, dan apabila soket terisi bekuan darah, hilangkan dengan irigasi larutan garam. Tanam kembali gigi dengan benar sesuai permukaannya secara manual tekan soketnya dan balut giginya. Jika penanaman kembali tidak dapat dilakukan segera, taruh gigi pada larutan isotonik seperti susu segar dingin yang terpasteurisasi, larutan garam Nacl atau larutan lensa kontak (Weine, 2002). Tindakan yang harus dilakukan dokter gigi adalah mengirigasi soket dengan larutan saline, dan memeriksa soket apakah terdapat sisa akar atau tulang yang fraktur. Gigi direplantasi dalam soket secepatnya saat golden time yaitu selama 2 jam paska avulsi dengan harapan prognosisnya akan baik menggunakan soft arch wiring. Teknik splinting yangdirekomendasikan adalah fiksasi semi rigid selama 7-10 hari (Trope, 2002). Setelahnya pasien diberi obat analgesik. Satu minggu setelah replantasi, pasien diharap datang untuk melakukan perawatan lanjutan yaitu perawatan endodontik

2. Dislokasi mandibula

Tanda dan Gejala klinis:

Pembukaan rahang yang terlalu lebar dapat

menyebabkan condylus bergeser ke depan atas,

anterior dari eminensia sehingga mulut pasien

terbuka terus tidak dapat menutup.

Treatment:

Proses pengembalian posisi dapat dilakukan dengan menghadap wajah pasien dan meletakkan ibu jari tangan kanan dan kiri yang sudah dibalut perban pada gigi molar

20

bawah dan lakukan tekanan ke arah bawah secara bersaman dengan jari lainnya dibawah dagu, dorong dari bawah ke atas. Apabila otot-otot mengalami spasme, dapat diberikan midazolam i.v. Apabila posisi rahang sudah kembali, hindari pembukaan rahang yang lebar.

3. Fraktur gigi

Tanda dan Gejala klinis:

Treatment:

4. Fraktur Mandibula

Tanda dan Gejala klinis:

Fraktur yang berat pada sympysis yang mengalami remuk, lidah dapat terdorong ke belakang dan menyumbat jalan nafas, dan ini perlu dicegah. Fraktur sederhana yang tidak bergeser dapat dirawat secarakonservatif dengan diet lunak apabila gigi tidak rusak. Jika fragmen bergeser, nyeri cenderung terjadi

Klasifikasi dan Treatment:

a. Berdasarkan lokasi terjadinya fraktur

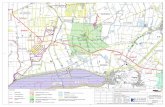

Gambar 2.6 Regio trauma mandibula

b. Berdasarkan ada tidaknya gigi menurut Kazanjian dan Converse, lasifikasi berdasarkan gigi pasien penting diketahui karena akan menentukan jenis terapi yang akan kita ambil. Dengan adanya gigi, penyatuan fraktur dapat

21

dilakukan dengan jalan pengikatan gigi dengan menggunakan kawat:Fraktur kelas 1: gigi terdapat di 2 sisi fraktur,

penanganan pada fraktur kelas 1 ini dapat melalui interdental wiring (memasang kawat pada gigi)

Fraktur kelas 2: gigi hanya terdapat di salah satu fraktur

Fraktur kelas 3: tidak terdapat gigi di kedua sisi fraktur, pada keadaan ini dilakukan melalui open reduction, kemudian dipasangkan plate and screw, atau bisa juga dengan cara intermaxillary fixation.

5. Fraktur rahang

Tanda dan Gejala klinis:

Diagnosa frakturnya dari anamnesa yaitu nyeri, bengkak, memar, pendarahan (biasanya dalam mulut), adanya fragmen yang bergeser (adanya krepitasi), oklusi yang tidak rata, paresthesia dan anesthesia dari saraf yang bersangkutan dan tanda-tanda fraktur pada radiografi.Treatment:

Penatalaksanaan fraktur, walaupun terjadi kerusakan wajah yang parah, bukan merupakan prioritas yang utama. Namun serpihan seperti gigi yang patah, darah, atau air liur harus dibersihkan dari mulut. Dan diperlukan pembebasan jalan nafas orofaringeal. Tindakan yang terutama adalah membebaskan jalan nafas. Bebaskan semua trauma pada pasien sepanjang jalan nafas dengan pedoman ATLS. Pendarahan dari pecahnya arteri inferior gigi biasanya berhenti dengan sendirinya. Tetapi timbul kembali pada traksi mandibula. Pendarahan maxillofacial yang hebat dapat ditamponade dengan fiksasi craniofacial,. Pendarahan dapat timbul dari fraktur tulanghidung, dimana dibutuhkan fiksasi pada hidung. Jika pendarahan berulang, pembuluh darah yang rusak harus dijahit.Masalah lain yang mengancam kehidupan seperti pendarahan intracranial, pendarahan hebat dari organ lain dan kerusakan tulang leher harus segera ditangani.

22

6. Fraktur midfacialKlasifikasi dan Tanda Gejala klinis:

Klasifikasi Fraktur Le Fort :

Gambar 2.7 fraktur Le Fort

Le Fort I : bagian bawah dasar hidung segmentasi / horizontal dari processus alveolaris (pembengkakan bibir bagian bawah)

Le Fort II : unilateral atau bilateral maksila (subzygomaticus),menyebabkan bengkak pada wajah yang masif (ballooning) dan (Panda Facies)

Le Fort III : Seluruh maksila (suprazygomatic) dan satu atau lebih tulang wajah terpisah dari kerangka craniofacial (terjadi pembengkakan wajah masif dan kebocoran cairan serebrospinal melalui hidung). Mungkin terdapat pula penyumbatan jalan nafas, cedera kepala, cedera dada, robekan organ visceralis, fraktur tulang belakang dan tulang panjang.

Treatment:Sebagian besar fraktur sepertiga tengah dirawat dengan pembedahan dan fiksasi dengan mini plate.

b) Inflamasi

1. Dry socket

Tanda dan Gejala klinis:

Alveolar osteitis atau dry socket terjadi akibat soket bekas pencabutan kehilangan pembentukan bekuan darah. Kondisi ini terjadi setelah 2 - 4 hari

23

post ekstraksi, dapat terjadi nyeri yang meningkat, halitosis,rasa tidak enak, rongga gigi yang kosong (empty socket), dan terasa lunak.Treatment:

Irigasi dengan air garam hangat (50°C) atau cairan chlorhexidine, kemudian menutup socket dengan sedative dressing seperti eugenol atau alvolgyl. Berikan analgesik dan antibiotik (amoksisilin atau metronidazol). Perawatan ini tidak dapat dilakukan bila ada akar yang tertinggal, benda asing, fraktur rahang, osteomielitis, atau penyebab lain khususnya bila ada demam, nyeri yang menetap atau gangguan neurologis lain seperti rasa baal pada bibir.

2. Periodontal Abses

Tanda dan Gejala klinis:

Treatment:

3. Acute Necrotizing Ulcerative Gingivitis (ANUG)

Tanda dan Gejala klinis:

Treatment:

c) Komplikasi pasca pencabutan

1. Terbukanya sinus maksilaris

Tanda dan Gejala klinis:

Masuknya gigi ke dalam antrum, sehingga

menyebabkan

sinus robek. Terdapat gelembung udara pada

bekas soket

pencabutan

Treatment:

Pasien dapat diberi terapi antimikroba dan dekongestan hidung dan cari gigi tersebut dengan radiografi. Terapi selanjutnya memerlukan tindakan bedah

24

2. Perdarahan

Tanda dan Gejala klinis:

Treatment:

d) Kondisi lainnya

1. Overdosis anestesi

Tanda dan Gejala klinis:

Treatment:

2. Synkop

Tanda dan Gejala klinis:

Treatment:

3. Tertelan instrumen kedokteran gigi

Tanda dan Gejala klinis:

Treatment:

25

BAB III

KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

Dinkes, 2004, Definisi OperasionalStandar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Propinsi Jawa Timur

Andrew H, Travers. Thomas D, Rea. Bentley J, Bobrow et al. CPR Overview: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation 2010;122;S676-S684

26

Diana M, Cave. Raul J, Gazmuri. Charles W, Otto et al. CPR Techniques and Devices: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation 2010;122;S720-S728

Robert A, Berg. Robin, Hemphill. Benjamin S, Abella. Tom et al. Adult Basic Life Support: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation 2010;122;S685-S705

Muhammad Ashar. Maret 2011. Planning cardiac emergency medical service with Mobile

application in aceh rural. http://www.acehpublication.com/adic2011/ADIC2011-039.pdf.

diakses Kamis, 20 September 2012 pukul 08:30 WIB.

Lasprita, L., 2012, Bantuan Hidup Dasar (BLS). http://www.scribd.com/doc/84871056/Bantuan-

Hidup-Dasar. diakses Kamis, 20 September 2012 pukul 08:30 WIB.

Adam, M., 2010, Resusitasi Jantung Paru Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia, dalam http://www.scribd.com/doc/95942220/Resusitasi-Jantung-dan-Paru-Bahasa-Indonesia-Versi-AHA-2010, diakses 01 Mei 2013

27