Neuraltherapie 2.0 – Aufbruch zu neuen Ufern

Transcript of Neuraltherapie 2.0 – Aufbruch zu neuen Ufern

Editorial AkupunkturG e r m a n J o u r n a l o f A c u p u n c t u r e & R e l a t e d T e c h n i q u e s

D e u t s c h e Z e i t s c h r i f t f ü r

DZA

F. J. Saha

Neuraltherapie 2.0 – Aufbruch zu neuen UfernKonsensus-Konferenz zur Erforschung der Neuraltherapie

Immer wieder machen versierte Ärzte die Erfahrung, dass Pati-enten trotz optimal geplanter und durchgeführter Therapie nicht oder nur kurzfristig darauf ansprechen. Manchmal kommt es zu deutlichen Besserungen beispielsweise nach einer Akupunktur, innerhalb von wenigen Tagen jedoch zu einem Rückfall in den Ausgangszustand. Dazu ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis: Eine 52-jährige Patientin wurde stationär in unserer Abteilung aufgenommen, da sie seit Jahren unter Gelenkschmerzen wech-selnder Lokalisation litt. Die Schmerzen sprangen täglich auf ein anderes Gelenk über, es waren im Verlauf der Jahre alle Fachärzte konsultiert und diverse pharmakologische Therapien durchgeführt worden. Bei Vorstellung drohte nach monatelanger Arbeitsunfä-higkeit die Frühberentung. Bereits nach der ersten Akupunktur berichtete die Patientin über eine wesentliche Beschwerdebesse-rung am nächsten Tag. Am übernächsten Tag klagte sie über die gleichen Schmerzen wie vor der Behandlung. Die Wiederholung des gleichen Akupunkturkonzepts brachte die gleiche Reaktion: erst wesentliche Linderung, dann Rückfall in den Ausgangszu-stand. Bei der dritten Sitzung wurden andere Punkte gestochen, wieder mit dem gleichen Ergebnis – erst Besserung, dann Rück-fall. Diese wiederholte Reaktion sprach eindeutig für das Vorlie-gen einer Regulationsblockade. Wenn ein therapeutischer Reiz zu einer Auslenkung des Gleichgewichts in Richtung Gesundheit führt, diese Zustandsänderung aber nicht von Dauer ist, muss irgend etwas in der Patientin die Fähigkeit zur adäquaten Regu-lation (mit dauerhafter Besserung ihres Zustandes) blockieren. Daraufhin wurde die Anamnese erneut erhoben und es stellte sich heraus, dass die Beschwerden nach der Tonsillektomie begonnen hatten. Die Injektion von 1%igem Procain an die Tonsillennarben führte bei der Patientin zu sofortiger Beschwerdefreiheit, die über einen Nachbeobachtungszeitraum von einem halben Jahr anhielt – ohne erneute Therapie! Wie lässt sich dieser Eff ekt der Neuraltherapie erklären? Was versteht man eigentlich unter Neuraltherapie? Wie lassen sich Regulationsblockaden und wie deren Beseitigung durch Procain erklären? Was ist das morphologische Korrelat einer Regulations-blockade? Dazu ein paar knappe Defi nitionen und Bemerkungen.

Denkmodelle zur NeuraltherapieNeuraltherapie ist der Einsatz von Lokalanästhetika zur Diag-nostik und Therapie akuter und chronischer Erkrankungen. Man macht sich dabei 1. die schmerzhemmende Wirkung des Lokal-anästhetikums am Locus dolendi, 2. die Beeinfl ussung des somatischen und vegetativen Nervensystems über Refl exver-schaltungen auf spinaler Ebene, 3. die Beeinfl ussung des vegetativen Nervensystems über Infi ltration übergeordneter sympathischer und parasympathischer Ganglien sowie Umfl u-tung periarterieller sympathischer Nervengefl echte und 4. die Löschung neuromodulativer Trigger (sog. „Störfelder“) zunutze. Die Durchführung der Neuraltherapie verlangt sichere anatomi-sche Kenntnisse, das Wissen um die segmentalen Verschaltun-gen und Organprojektionen, die sich in der Peripherie des Körpers manifestieren und ein Verständis der physiologischen und biochemischen Prozesse, die einen neuromodulativen Trigger generieren und aufrechterhalten können. Bei fundierter Ausbildung, wie sie beispielsweise von der DGfAN angeboten wird, und entsprechender Ausführung lege artis, stellt die Neuraltherapie ein Therapieverfahren dar, mit dem auch bei schwierigen Fällen eine schnelle und dauerhafte Besserung zu erzielen ist.Das mag erklären, warum sich diese Behandlung bei den niedergelassenen Allgemeinärzten, die komplementäre Verfah-ren einsetzen, so großer Beliebtheit erfreut. Eine Umfrage bei Allgemeinärzten in Deutschland erbrachte das Ergebnis, dass von allen komplementärmedizinischen Therapieverfahren die Neuraltherapie am häufi gsten angewendet wird [1]. Hört man sich die Fallberichte von versierten Neuraltherapeuten an, zeigen sich häufi g ausgeprägt positive Eff ekte. Wirft man dann einen Blick auf die Studienlage, ist das Ergebnis desolat. Es existieren keine qualitativ hochwertigen Studien, kontrollierte und randomisierte schon gar nicht. Es existiert weder ein wissen-schaftlicher Nachweis für die beeindruckenden Wirkungen, die der Anwender täglich erlebt, noch wurde jemals eine systema-tische Dokumentation von eventuellen unerwünschten Wirkun-gen vorgenommen.

Der Weg zur ForschungDer Herausforderung, die Lücke zwischen den hervorragenden Erfahrungen und der mangelhaften Studienlage zu schließen, stellt sich die DGfAN, indem sie eine Forschungskooperation mit dem Lehrstuhl für Naturheilverfahren und integrative Medizin an der Universität Duisburg-Essen (Prof. Dobos) initiiert hat. Um zunächst auszuloten, welche Fragestellungen sinnvoll sind, wie sich die Wirkmechanismen erklären lassen, wie Studien zur Neuraltherapie überhaupt generiert und durchgeführt werden können, wurde am 19. Juni 2012 ein Konsensusworkshop durchgeführt. Diese Art von Workshops wurde bereits mehrfach am Lehrstuhl für Naturheilkunde mit Erfolg durchgeführt, bisher zu den Themen TCM, Refl extherapien (Schröpfen, Gua Sha, Akupunktur etc.) und integrative onkologische Therapie beim

Dr. med. Felix Joyonto SahaOberarzt, Vizepräsident Neuraltherapie der DGfANKliniken Essen-Mitte GmbHInnere Medizin V Naturheilkunde und Integrative Medizin

Am Deimelsberg 34 aD-45276 EssenTel.: +49 201 174-25001Fax: +49 201 174-25000

[email protected]/naturheilkundewww.kliniken-essen-mitte.de

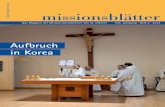

Abb. 1: Dr. Saha, MR Dr. R. Wander, Dr. Ch. Wander, SR Dr. Emrich, Prof. Dr. Witt, Prof. Dr. Schaible, Prof. Dr. Dobos, Prof. Dr. Neuhuber, Dr. Weinschenk, PD Dr. Irnich, PD Dr. Joos, Dr. Rampp, Dr. Choi (von links nach rechts).

DZA_01_2013.indb 4 01.03.2013 12:07:14

Editorial

Dt Z tschr f Akup. 56, 1 / 20 13 5 DZA

Mammakarzinom. Zur aktuellen Thematik trafen sich in Essen neben Vertretern des Lehrstuhls (Prof. Dobos, Dr. Rampp, Dr. Choi, Dr. Saha) und der DGfAN (MR Dr. Wander, Dr. Saha) weitere Praktiker und Anwender der Neuraltherapie von der In-ternationalen medizinischen Gesellschaft für Neuraltherapie nach Huneke (IGNH, Dr. Weinschenk), DÄGfA (PD Dr. Irnich), Methodiker (Prof. Witt), Schmerztherapeuten der DGS (SR Dr. Emrich), Versorgungsforscher (PD Dr. Joos), Ordinarien für Anatomie (Prof. Neuhuber) und Physiologie (Prof. Schaible). Von Dr. Gleditsch sowie Dr. Krah, die verhindert waren, wurde ein schriftliches Statement vorab eingeholt. Moderiert wurde die Veranstaltung von der Wissenschaftsjournalistin Dr. Petra Thorbrietz.Die Vorträge wurden von Prof. Dobos eröff net, der auf die Thematik hinführte. In der Essener Klinik für Naturheilkunde und integrative Medizin werden Patienten mit jahrelanger, oft auch jahrzehntelanger Krankheitsgeschichte, die schon bei vie-len auch komplementärmedizinisch tätigen Kollegen behandelt worden sind, vorstellig. Im klinischen Alltag nimmt die Neu-raltherapie einen immer größer werdenden Stellenwert ein, da oftmals mit Anwendung dieser Methode die entscheidende Wendung hin zur Besserung der Beschwerdesymptomatik erzielt werden kann. Für Prof. Dobos ergeben sich daraus folgende Fragestellungen:• Was kann man aus der klinischen Erfahrung extrahieren, um

es in der Grundlagenforschung systematisch-wissenschaftlich zu untersuchen?

• Welche Ansätze sind dafür geeignet? • Worauf beruht die Wirksamkeit der Neuraltherapie?• Welche Art von Studienprotokollen muss entwickelt werden,

und wie werden diese umgesetzt?Anschließend wurde von MR Dr. Wander über die Grundlagen der Neuraltherapie referiert und vor allem das Störfeld, das korrekter als neuromodulativer Trigger bezeichnet werden sollte, mit den möglichen nervalen, biomechanischen und humoralen Ausbreitungswegen sowie seinen Auswirkungen auf die Regu-lationsfähigkeit dargestellt.Dr. Weinschenk und Frau PD Dr. Joos stellten dar, wie Neural-therapie an der Universität Heidelberg gelehrt und beforscht wird. Hier existieren schon seit 2003 rege Aktivitäten mit Etablierung des Faches Neuraltherapie für Studenten und der Initiierung von Studien im Sinne der Grundlagenforschung und der oben schon zitierten Versorgungsforschung.Prof. Schaible stellte heraus, dass es Verbindungen zwischen Nerven- und Immunsystem gibt, die auf allen Ebenen zu fi nden sind. Viele Nervenfasern haben Rezeptoren für Immunfaktoren und setzen selbst Zytokine wie Interleukin 6 frei, was z. B. zur Einwanderung von Makrophagen in Spinalganglien führt. Untersuchungen zeigen, dass Zytokine am Gelenk, im Rücken-mark und Cortex völlig unterschiedliche Eff ekte auslösen. Sympathische Impulse sind meistens proinfl ammatorisch, gele-gentlich aber auch antiinfl ammatorisch. Im Tiermodell führt die Ausschaltung von Rezeptoren wie für TNF alpha oder IL 6 zu einer Entzündungshemmung in der Peripherie. Es gäbe hier also verschiedene Ansätze, die eine Fernwirkung von Procain erklä-ren könnten, allerdings sind auch in der Grundlagenforschung hier noch viele Fragen off en.Von Prof. Neuhuber wurde auf die Anatomie des vegetativen Nervensystems fokussiert und die Wechselwirkungen am Beispiel

des Verdauungssystems dargestellt. In den Lehrbüchern wird meist die eff erente Wirkung beschrieben. Meist wird dabei ver-nachlässigt, dass ebenso Aff erenzen bestehen. Diese viszeralen Aff erenzen setzen Mediatoren frei und sind im Tierexperiment Voraussetzung für die Entstehung von Entzündungen. Durch die experimentelle Ausschaltung der vegetativen Aff erenzen lassen sich so beim Versuchstier Entzündungen wie Colitis und Hepa-titis verhindern. Hier zeigt sich eine mögliche Erklärung für die Hypothese der Neuraltherapie, nach der die Störung – und damit die Erkrankung – im vegetativen Nervensystem beginnt und sich in der Folge am Organ äußert. Aus der Sicht des in der Praxis tätigen Schmerztherapeuten stellt SR Dr. Emrich fest, dass viele Patienten angeben, schon neural-therapeutisch behandelt worden zu sein. Bei genauerem Nachfragen lässt sich allerdings keine einheitliche Methodik und auch keine einheitliche Pharmakotherapie erkennen. Er warnt vor der Verwendung von langwirksamen, myotoxischen Lokalanästhetika (wie auch Lidocain), da Myonekrosen ausge-löst werden. PD. Dr. Irnich diskutierte die Durchführung der Quantitativen Sensorischen Testung (QST) als Forschungs- und Messmethodik, um therapeutische Eff ekte der Neuraltherapie abbilden zu können.Frau Prof. Witt diskutierte unterschiedliche Forschungsansätze und Methoden, stellte die Unterschiede zwischen Effi cacy- und Eff ectiveness-Studien heraus, mit denen unterschiedliche Fragestellungen beantwortet werden können. Eine Schwierigkeit bei der Planung von Studien stellt das fehlende Placebo dar, da die Wirkung nicht allein auf das Lokalanästhetikum zurück-zuführen ist, sondern die Invasivität der Maßnahme schon Reaktionen des Organismus herbeiführen mag.Vom Autor wurde eine Beobachtungsstudie aus der klinischen Versorgung vorgestellt, bei der die Sicherheit und Verträg-lichkeit der Neuraltherapie im Rahmen von 135 Behandlungen dokumentiert wurde. Im Ergebnis zeigte sich, dass keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse aufgetreten sind und von Patienten und Ärzten die Wirksamkeit positiv beur-teilt wurde.

Die weiteren SchritteAbschließend wurde der Workshop von den Teilnehmern sehr positiv beurteilt. Vor allem die Zusammenführung von Prakti-kern und Grundlagenwissenschaftlern erwies sich als notwendig und sinnvoll, da sowohl die Entwicklung geeigneter Fragestel-lungen als auch die Wahl der relevanten Messparameter bei der Untersuchung der Neuraltherapie komplex ist. Aus dem Konsensusworkshop wird aktuell eine Synopsis erstellt, auf deren Grundlage dann die Planung von Studien erfolgen wird. Nach Fertigstellung der Synopsis wird diese im Internet ein-gestellt und für jeden Interessierten zugänglich sein.In den nächsten Ausgaben der DZA werden wir weiter über die Ergebnisse des Konsensustreff ens und den Fortgang der Studien berichten. Ferner werden in loser Folge die Grundlagen und das Curriculum der Neuraltherapie genauer dargestellt, mit den ent-sprechenden Grundlagen aus Anatomie und Physiologie, welche die Rationale der Therapie begründen.

Literatur1. Joos S, Musselmann B, Szecsenyi J. Integration of complementary and

alternative medicine into family practices in Germany: results of a national survey. Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011:495813

DZA_01_2013.indb 5 01.03.2013 12:07:14