L’encéphalopathie de Hashimoto, le diagnostic énigmatique : étude à propos de 5 cas

Transcript of L’encéphalopathie de Hashimoto, le diagnostic énigmatique : étude à propos de 5 cas

1 6

nlCgLp

d

S

LéMMa

b

MIuliOplMdcér(c4RpcfisdérrDddntcdaCpg

d

S

PdeSPFa

Vb

F

r e v u e n e u r o l o g i q u e

otre patiente présentant une polyneuropathie axonale d’oùa particularité de notre observation.onclusion.– L’atteinte périphérique due à l’intoxication auxraines de ricin est rare. Le traitement reste symptomatique.’intoxication, plus fréquente et accidentelle chez l’enfant,eut entraîner des séquelles lourdes, voire le décès.

oi:10.1016/j.neurol.2012.01.358

14

’encéphalopathie de Hashimoto, le diagnosticnigmatique : étude à propos de 5 casalek Lahmar a, Najiba Fekih-Mrissa b, Hajer Derbali a,alek Mansour a, Jamel Zaouali a, Ridha Mrissa a

Neurologie, hôpital Militaire, 1008, Tunis, TunisieHématologie, hôpital Militaire, 1008, Tunis, Tunisie

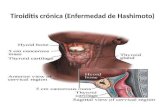

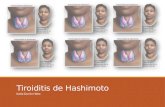

ots clés : Hashimoto ; Antithyroïdiens ; Corticoïdesntroduction.– L’encéphalopathie de Hashimoto (EH) estne pathologie rare, d’étiologie inconnue, caractérisée par

’association de signes neuropsychiatriques et une auto-mmunité antithyroïdienne.bjectifs.– On se propose de décrire le profil clinique,araclinique, radiologique et pronostique au cours de

’encéphalopathie de Hashimoto.éthodes.– On rapporte 5 cas d’EH chez 4 femmes et 1 hommeont la moyenne d’âge est de 50 ans, présentant des tableauxliniques différents. Le diagnostic a été retenu après avoirliminé les autres diagnostics différentiels. La fonction thy-oïdienne a été testée. Les anticorps anti-thyroperoxydaseanti-TPO) et anti-thyroglobuline (anti-TG) ont été recher-hés. Une IRM cérébrale et médullaire a été pratiquée chezpatients. La corticothérapie a été utilisée chez 4 patients.ésultats.– Le tableau était dominé par des signes encé-haliques, cérébelleux, mais aussi médullaires. L’imagerieérébrale et médullaire a montré des signes non spéci-ques sauf dans un cas ou elle était en faveur de laclérose en plaques. On a noté 3 cas d’hypothyroïdie, 1 cas’hyperthyroïdie et 1 cas d’euthyroïdie. Les anti-TPO étaientlevés dans tous les cas. L’élévation des anticorps antithy-oïdiens était corrélée à la sévérité du tableau clinique. Laéponse à la corticothérapie était spectaculaire dans 4 cas.iscussion.– L’EH associe des signes neuro-psychiatriques etes taux élevés d’anticorps antithyroïdiens. La dysthyroï-ie n’est pas constante et l’imagerie cérébrale est souventormale. Le diagnostic différentiel dépend de la présenta-ion particulière de l’encéphalopathie. Le pronostic après laorticothérapie est généralement bon. Cette réponse est consi-érée comme critère diagnostique. À présent, le rôle desnticorps antithyroïdiens n’est pas encore clair.onclusion.– L’EH est considérée un terrain de recherche fertileour une meilleure compréhension des mécanismes patholo-iques des encéphalopathies corticosensibles.

oi:10.1016/j.neurol.2012.01.359

15

ronostic fonctionnel du syndrome’encéphalopathie postérieure réversible (PRES)n réanimationtephane Legriel a, Olivier Schraub a, Elie Azoulay b,hilippe Hantson c, Eric Magalhaes d, Jean-Pierre Bedos a,ernando Pico d

Service de réanimation medico-chirurgicale, centre hospitalier deersailles, site André-Mignot, 78150 Le Chesnay, FranceService de réanimation médicale, CHU Saint-Louis, 75010 Paris,rance

8 ( 2 0 1 2 ) A1–A39 A35

c Service de réanimation médicale, cliniques universitairesSaint-Luc, 1200 Bruxelles, Belgiqued Service de neurologie et urgences neuro-vasculaires, centrehospitalier de Versailles, site André-Mignot, 78150 Le Chesnay,France

Mots clés : Encéphalopathie ; Imagerie par résonancemagnétique ; COMAIntroduction.– Décrit depuis 1996, le syndromed’encéphalopathie postérieure réversible (PRES) n’a jamaisfait l’objet d’étude chez les patients justifiant l’admission enréanimation.Objectifs.– L’objectif de cette étude est de décrire ces patientset d’étudier les facteurs conditionnant leur pronostic vital etfonctionnel.Méthodes.– Étude rétrospective, observationnelle, multicen-trique, portant sur 70 patients admis dans 24 services deréanimation adulte (France, Belgique, Luxembourg) avec unPRES entre mai 2001 et mai 2010. Tous les patients inclus ontfait l’objet d’une relecture des imageries cérébrales, par unbinôme de neurologues, en aveugle des données cliniques. Lesassociations entre les caractéristiques des patients et le scoreGOS = 5 (évolution favorable) à 3 mois ont été étudiées à l’aided’un modèle de régression logistique multivarié.Résultats.– À 3 mois, 37 (53 %) patients avaient un GOS < 5. Onze(16 %) patients étaient décédés. Les facteurs indépendammentassociés à un GOS < 5 à 3 mois étaient : une hyperglycémie àj1 [OR, 1,21 ; 95 % IC 1,02–1,45 ; p 0,03], la correction de lacause du PRES > 29 heures [OR, 3,3 ; 95 % IC 1,04–10,45 ; p 0,04],l’étiologie pré/éclampsie [OR, 0,59 ; 95 % IC 0,01–0,38 ; p 0,003].La présence d’un état de mal épileptique n’était pas signifi-cativement associée au pronostic fonctionnel de ces patients[OR, 1,33 ; 95 % CI 0,52–5,29 ; p 0,39].Discussion.– Les études précédentes apportaient des informa-tions partielles sur les modalités de prise en charge et lepronostic du PRES. La mortalité habituellement rapportée estde 15 %. Une étude seulement rapportait une évaluation pro-nostique avec un score de Ranking modifié médian de 2,5 àla sortie de l’hôpital. Aucune de ces études ne s’est intéres-sée aux formes graves de PRES, et les facteurs associés aupronostic du PRES restaient indéterminés.Conclusion.– Le caractère parfaitement réversible n’est pas larègle dans le PRES grave. L’hyperglycémie à j1 et le retard deretard de correction de la cause du PRES sont 2 cibles théra-peutiques potentielles.

doi:10.1016/j.neurol.2012.01.360

S16

Étude observationnelle des troublessomatomorphes en neurologieLucie Metzger a, Catherine Bossu-Van Nieuwenhuyse b,Franck Deviere b, Frederique Etcharry-Bouyx b,Catherine Thomas-Anterion c, Corinne Moreau b,Frederic Dubas b

a Neurologie, centre hospitalier, 44600 Saint-Nazaire, Franceb Neurologie, centre hospitalier universitaire, 49000 Angers, Francec Neurologie, centre hospitalier universitaire, 42000 Saint-Étienne,France

Mots clés : Troubles somatomorphes ; Fréquence ;DiagnosticIntroduction.– Les troubles somatomorphes sont un motif fré-quent de consultation en neurologie, tendant à se chroniciser

et pouvant être de mauvais pronostic sur le plan fonctionnel.Objectifs.– Le but de cette étude est de préciser les caracté-ristiques épidémiologiques des patients présentant de tels