La Romanización

-

Upload

javier-michi -

Category

Documents

-

view

213 -

download

0

description

Transcript of La Romanización

FACTORES DE LA ROMANIZACIÓN EN EL TERRITORIO DE LA ACTUAL ANDALUCÍA

DEFINICIÓN DE ROMANIZACIÓN

La romanización es un lento proceso por el cual la cultura, el derecho, las instituciones y la lengua romana, en suma, su civilización, se difunde por los territorios conquistados.

FASES DE LA ROMANIZACIÓN

La romanización, como cualquier proceso de culturización de un territorio, se desarrolla en dos fases:

1. La conquista militar. En el caso de los territorios que actualmente corresponden a Andalucía, el desembarco romano y la conquista se produjo como consecuencia de la Segunda Guerra Púnica (finales del siglo III a.C. – siglo II a.C.)

2. Tras la conquista se inicia un proceso de extensión de la cultura romana por Andalucía. En nuestra región, la adopción de las costumbres de Roma fue muy intensa y relativamente rápida, de forma que podríamos decir que, en el siglo I d.C., la adaptación era ya completa.

FACTORES QUE POSIBILITAN LA ROMANIZACIÓN

1. El derecho romano

De forma progresiva e irregular, es decir, manteniendo privilegios y acuerdos distintos con las diferentes poblaciones conquistadas, Roma fue extendiendo por todo el territorio conquistado su organización administrativa y legal. Así, el corpus jurídico romano sobrevivió a la caída del Imperio Romano, de forma que podríamos decir que una gran parte de Europa mantiene, aún hoy día, las pautas jurídicas de Roma.

Dentro del código jurídico, mención aparte tendría el derecho de ciudadanía. Sirvió como factor de asimilación importante, en un principio, de las élites de los pueblos conquistados, posteriormente, del resto de los ciudadanos. Debido a los beneficios que se obtenían con la ciudadanía, este derecho era una aspiración de los ciudadanos de la provincia. La concesión fue muy irregular y lenta: Vespasiano (emperador entre 69/79 a.C.) concedió el ius Latii minus que permitía a los gobernantes de los municipios indígenas obtener la ciudadanía para ellos y sus descendientes; Caracalla en el año 212 d.C. lo extendió a todos los ciudadanos del Imperio.

2. El ejército

En un principio el ejército y, con posterioridad, su estancia en los campamentos permanentes (hiberna) dio lugar a la formación de núcleos de población indígena en sus alrededores que adquirieron rápidamente las costumbres romanas. El

contacto de los soldados romanos con la población indígena sirvió para difundir la lengua y la civilización romanas.

3. El latín

El idioma común, el latín, fue el vehículo común que facilitó las relaciones comerciales y el progreso individual de la población indígena. Fue un factor esencial en la expansión de la cultura latina. En parte del Imperio (zona oriental) convivió con el griego, de tal forma que su población era bilingüe en estas dos lenguas. En los territorios pertenecientes a Andalucía, el latín era la lengua comúnmente hablada.

4. Las vías de comunicación

En un primer momento, fueron construidas por el propio ejército, para facilitar su traslado rápido por la zona conquistada. Estas vías facilitaron el desarrollo y la comunicación entre los diferentes territorios. Crearon una extensa red de comunicaciones que enlazaba los principales núcleos urbanos por interés comercial o de otra índole. Así, en Andalucía, las principales vías comunicaban Cádiz (Gades), ciudad principal de la que partía una ruta comercia por mar hacia Roma, con Sevilla (Hispalis), con Córdoba (Corduba), capital de la Bética, y con el levante español, para, de aquí, por la costa, dirigirse a la capital del Imperio de Occidente (Roma). Por tanto, las principales vías en Andalucía son:

• Vía del Atlántico. Comunicaba La Coruña (Betanzos en La Coruña) con Huelva (Onuba) y discurría por toda la costa.

• Vía de la Plata. Se extendía desde Cádiz, pasando por Sevilla y Mérida hasta Astorga. Era elemento de comunicación importante para transportar los productos mineros del norte (León y Asturias) hacia el puerto de Cádiz.

• Vía Hercúlea o Augusta. Era la más extensa en la península Ibérica. Desde Ampurias, costeando por la costa del Mediterráneo, llegaba hasta Valencia y, desde aquí, se dirigía a Cástulo (Jaén), Córdoba, Sevilla (Hispalis) y Cádiz (Gades).

Por distintas zonas de Andalucía hay restos de vías principales o secundarias romanas. Como vestigios de ellas, podemos encontrarnos también los miliaria, que marcaban la distancia y la vía en la que se encontraba.

5. La fundación de colonias y la organización administrativa

Una colonia era una comunidad autónoma pero dependiente del poder central situada en un territorio conquistado por Roma, en el que se asentaban ciudadanos romanos. Teóricamente, era más dependiente de Roma que el municipium, no obstante, sus ciudadanos (colonos) disfrutaban del beneficio propio del derecho de ciudadanía.

La primera colonia fuera de la península itálica se fundó en Andalucía, Itálica, en el año 205 a.C., para acoger a los soldados romanos veteranos que lucharon en la Segunda Guerra Púnica. Posteriormente, en 169 a.C. se fundó Corduba, colonia en la que se instalaron patricios y caballeros romanos.

En realidad, las colonias eran centros administrativos del dominio romano. Sirvió como elemento difusor del conocimiento de la cultura romana en general y de la lengua latina en particular.

En la primera distribución administrativa que hizo Roma de la península Ibérica, el actual territorio de Andalucía quedó incluido en la provincia de Hispania Ulterior. Esto se mantuvo hasta la llegada al poder de Augusto en el 27 d.C. A partir de este momento, la península se subdividió en tres provincias en principio (Lusitania, Bética y Tarraconense), cuatro en el siglo III d.C. (Lusitania, Bética, Tarraconense y Gaelica), cinco con Diocleciano al añadirse la Tingitania (Norte de África) y siete con Constantino II (Lusitania, Bética, Tarraconense, Cartaginense, Balearia, Gaelica, Tingitana). Por lo que respecta a Andalucía, casi todo el territorio perteneció a la Bética, mientras que parte de las provincias de Almería, Jaén y Granada correspondían a la Tarraconense.

División administrativa de la Península Ibérica hasta Augusto

División administrativa de la Península a partir de Augusto

Vestigios de las ciudades romanas en Andalucía tenemos en:

Los gentilicios y los nombres de las ciudades actuales. Onubense, hispalense, astigitano, etc.

Restos arqueológicos.

1 . En la provincia de Almería: Hay algunos vestigios romanos correspondientes a la industria de la salazón, que se desarrolló por toda la costa andaluza, en Adra y en las proximidades de Torre de García. En Pechina hay restos de unos baños romanos.

2. En la provincia de Cádiz:

Gades. Los restos que tenemos actualmente de época romana en la ciudad de Cádiz corresponden a un teatro romano del siglo I a.C. y a un acueducto (situado en la Plaza de Asdrúbal)

Carissa Aurelia. Se sitúa cerca de Espera. Esta ciudad tuvo su apogeo entre los siglos II-IV d.C. A esta época corresponden las dos necrópolis excavadas en la roca, el núcleo amurallado, el mausoleo y los restos del sistema hidráulico de abastecimiento.

Iptuci. Cerca de Prado del Rey se ubica esta ciudad de la que se conservan restos de murallas, torreones y pavimentos.

Ocuris. Es la ciudad romana de Ubrique. Hay restos de sus murallas y de la infraestructura de abastecimiento.

Carteia. Situada en San Roque, en la Bahía de Algeciras. Fundada por los cartagineses, cuenta con un foro, en el que se encuentra un templo,

del que se conserva el podio, y, además, un edificio termal, una casa señorial y la scaena y graderío del teatro.

Baelo Claudia. Situada en la ensenada de Bolonia, en la Punta de Tarifa. Es una ciudad de origen púnico, que tiene la época de mayor esplendor en los siglos I y II a.C., para controlar los territorios del norte de África. Parece que un terremoto originó la decadencia económica de la ciudad, hasta que, en el siglo VII d.C., es abandonada, sufriendo ataques del norte de África y de los pueblos germanos. Llegó a ser un centro económico de primer orden, dedicándose, preferentemente, a la pesca, la salazón y el garum. El trazado urbano de la ciudad sigue los modelos urbanísticos de Roma, con dos vías principales que se cruzan en un amplio espacio, el foro, en el que se desarrolla la vida administrativa, religiosa y comercial de la ciudad. Los restos arqueológicos de esta ciudad corresponden a:

• Foro: Es uno de los mejor conservados de Hispania. En él podemos encontrar:

1. Templo. Se han excavado cinco, tres de ellos destinados al culto de la Tríada Capitolina, uno a Isis y otro al culto imperial. Se situaban en la zona más elevada, que permitía una mejor visión desde el mar.

2. Basílica. Su dimensión hace pensar que Baelo era un núcleo jurídico de cierta importancia con jurisdicción sobre el norte de África.

3. Tiendas.

• Factorías de salazón. Se encuentran en la zona sur, cerca de la playa. Los peces descuartizados se introducían en piletas (en diferentes capas de pescado y sal), que tenían un agujero para el desagüe, con el suelo inclinado hacia el mar.

• Termas. Se situaban en la zona occidental de la ciudad, lugar más apropiado para la traída de las aguas. Tenían la estructura usual de este tipo de edificios en Roma. No obstante, sus proporciones son modestas.

• Teatro. Se sitúa al noroeste de la ciudad, aprovechando la pendiente natural del terreno.

• Necrópolis. Fuera del recinto amurallado. Se han descubierto dos en las vías de comunicación con Malaka y Gades. En sus tumbas se han encontrado esculturas pequeñas, muy toscas, con una gran influencia púnica.

3. En la provincia de Córdoba:

Corduba. Aunque, como ocurre con las grandes ciudades de la actualidad, gran parte de la Córdoba romana se encuentra bajo la actual, se pueden ver diversos restos de la época en la que era capital de la Bética. Así, podemos citar:

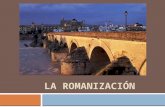

• Puente romano sobre el Guadalquivir, construido, al menos en su primera estructura de piedra en época de Augusto. Ha sido reconstruido en diversas ocasiones, perdiendo quizás su aspecto original.

• Restos de la muralla. Se encuentran en la calle Ronda de los Tejares.

• Restos de un templo pseudoperíptero, hexastilo y corintio, con una línea muy similar a la de la “Maison Carrée” de Nimes (Francia), aunque de mayores dimensiones. Su situación lindaba con las murallas de la ciudad y parece que se dedicaba al culto imperial.

• En el Museo Arqueológico Provincial, se encuentran colecciones procedentes de diferentes yacimientos de la provincia de Córdoba. En él hay piezas escultóricas de gran valor, como la “Afrodita agachada” o “Mithras”, mosaicos, como “El Cortejo Báquico” y “Las Cuatro Estaciones”, documentos epigráficos, etc. Destaca un sarcófago paleocristiano y esculturas de togados. Uno de los patios del Museo se sitúa sobre una parte de los restos de la escalinata que se considera que pertenecen al teatro romano de Córdoba. Los restos del teatro encontrados en un solar aledaño al Museo se pretende que se integren dentro de sus instalaciones.

• Mosaicos, como los dos ya citados, o los que se encuentran en el Alcázar de los Reyes Cristianos, destacando el que muestra cómo Polifemo declara su amor a la ninfa Galatea.

• Tumbas romanas. Una de ellas se ha identificado también como restos de depósitos de agua destinados a abastecer a esta zona de expansión en época imperial. Otra, por su grandiosidad, parece que perteneció a una familia patricia, habiéndose desplazado a una zona ajardinada para permitir su visita. Una tercera, también importante, de base circular, ha sido reconstruida y puede ser contemplada por los visitantes.

• Restos de un posible “Palatium” del siglo III d.C., época en la que Corduba parece que empezó a entrar en decadencia, pero cuyos vestigios parecen corresponder a una grandiosa construcción que se ha considerado sede del emperador Maximiano Hercúleo o se ha relacionado con el Obispo Osio, Consejero de Constantino, que residió en Córdoba en diversos momentos.

4. En la provincia de Granada:

Acci. Parece corresponder con Guadix. De ella tenemos restos de una necrópolis hispano-romana y de una villa rústica.

Firmum Lulium. En Almuñécar. Hay restos de un acueducto, conducción de agua que, probablemente, abastecería la industria de salazón.

5. En la provincia de Huelva: De la ciudad romana de Onuba se conservan un acueducto subterráneo, que atravesaba la ciudad, edificios industriales dedicados a la salazón y funerarios.

6. En la provincia de Jaén: La actual ciudad de Jaén parece que correspondió a Aurigi. Su etimología quizá esté relacionada con la actividad minera, aunque no debió ser un núcleo urbano demasiado grande. En esta provincia la ciudad más destacada fue:

Cástulo. Situada a siete km de Linares, sobre una meseta. Su auge comienza en la Segunda Guerra Púnica, cuando Cástulo, tras una alianza inicial con los cartagineses, se alía con los romanos, colaborando en la derrota de aquéllos. Los privilegios obtenidos tras este hecho hacen que florezca la ciudad, por lo que de esta época son los restos más importantes conservados: un depósito de agua principal, restos de muralla y un conjunto de instalaciones termales. En el siglo III d.C. Se inicia un declive, probablemente debido a la paralización de la explotación de los metales de Sierra Morena. En el Museo Arqueológico de Linares hay una sala dedicada a la época imperial romana, con piezas de numismática, ungüentarios, lucernas, anillos, fíbulas, etc.

7. En la provincia de Málaga:

Acinipo. A veinte km de Ronda. Su mayor esplendor fue en el siglo I d.C. Se ha identificado con Ronda, aunque esta ciudad, con el nombre de Arunda, y Acinipo coexistieron en el tiempo. Se conservan la escena y parte del graderío del teatro, así como restos de las termas.

Malaka. Se conserva el teatro romano, del siglo I d.C., ubicado al pie de la Alcazaba. Utilizado hasta el siglo III de.C., se usó como cantera por los árabes para la construcción de la Alcazaba.

8. En la provincia de Sevilla:

Hispalis. Hay pocos restos de la ciudad de Híspalis en su emplazamiento original. En la calle Mármoles se encuentran tres enormes columnas que debieron pertenecer a la portada de un templo. De ese lugar procedían también dos columnas actualmente en la Alameda de Hércules. La Giralda posee en sus cimientos piedras e inscripiciones procedentes de monumentos romanos. Por otras zonas de la ciudad se han ido encontrando restos, como pueden ser los que se sitúan en la Plaza de la Encarnación, que parece corresponder a actividades comerciales e industriales, y lienzos de muralla en la Avenida San Fernando. Numerosas piezas procedentes de Itálica se encuentran actualmente en casas palacios de la capital sevillana, como

el Palacio de Lebrija, donde destacan los numerosos mosaicos, y la Casa de Pilatos, con interesantes piezas escultóricas.

En Sevilla se encuentra el Museo Arqueológico. Se ubica en la plaza de América. Dentro de su especialidad es de los más importantes a nivel nacional. En él se hallan piezas de toda la provincia, con una mención especial a las procedentes de Itálica. Podemos destacar la estatua de Trajano, un busto de Adriano, un buen número de mosaicos, como “Baco y las Estaciones” y “El Triunfo de Baco”, diversos retratos romanos, piezas de la vida cotidiana, como ungüentarios, bullae, peines, fíbulas, etc.

Ilipa Magna. Es la actual Alcalá del Río. Conserva restos de la muralla y un ancla romana en la casa de la cultura.

Mulva-Muniga. A 8 km de Villanueva del Río y Minas. La ciudad parece que se dedicaba a la fundición del hierro y debió poseer grandes riquezas. Hay restos de una muralla, abierta por la zona oeste, una plaza poticada, con un templo sobre podio en su centro y una basílica en la terraza inferior.

Carmo. Carmona alcanza en época romana su máximo esplendor. Hay restos del anfiteatro, de la muralla y de las puertas de la ciudad (Puerta de Sevilla) y de la necrópolis. Es esta última la que centra el mayor interés, con tumbas como la “Del Elefante”, que era un santuario de culto a Attis y a Cibeles, la tumba de “Servilia”, que reproduce una lujosa mansión de dos plantas al estilo helenístico y diversos mausoleos colectivos con nichos para ubicar las cenizas, pues se seguía con normalidad el rito de la incineración.

Itálica. Fundada en el 206 a.C. Para dar cobijo a los licenciados en la Segunda Guerra Púnica, se sitúa bajo la actual población de Santiponce. El recinto arqueológico actual corresponde a una nueva barriada (Nova Urbs) edificada en época de Adriano en el siglo II d. C., probablemente para potenciar el culto su antecesor el emperador Trajano. De ella se conservan:

• Vías y cloacas, así como los cimientos de los pilares que sostenían los corredores cubiertos.

• Restos de las murallas.

• Restos de las termas mayores.

• Los cimientos de las viviendas. Eran casa unifamiliares. En ellas destacaban los mosaicos.

• Templo Traianeum. Es un templo octostilo, situado en la cima de la colina en la que se sitúa esta nueva barriada. Probablemente dedicado al culto imperial.

• Anfiteatro. Con capacidad para unas 25.000 personas, aforo muy superior a la población de Itálica en esos momentos, y que hace pensar en el protagonismo que se pretendía que obtuviera Itálica en la comarca. Aunque se ha utilizado como cantera para la construcción de la antigua carretera de Mérida, se conserva parte del graderío, los vomitorios, etc.

De la vetus urbs hay restos de las termas menores y del teatro, con capacidad para unas 3000 personas.

A P É N D I C E D E I M Á G E N E S

C Á D I Z

A c u e d u c t o e n C á d i z

B a s í l i c a e n B a e l o C l a u d i a

F o r o e n B a e l o C l a u d i a

F a c t o r í a d e S a l a z ó n e n B a e l o C l a u d i a

V i s t a c e n i t a l d e B a e l o C l a u d i a

R e c o n s t r u c c i ó n d e B a e l o C l a u d i a

C Ó R D O B A

M a u s o l e o r o m a n o e n C ó r d o b a . E x c a v a c i ó n

M a u s o l e o r o m a n o e n C ó r d o b a . R e s t a u r a d o

P u e n t e r o m a n o e n C ó r d o b a

T e a t r o r o m a n o e n C ó r d o b a

T u m b a r o m a n a e n P u e r t a d e S e v i l l a , C ó r d o b a

T e m p l o r o m a n o e n C ó r d o b a

T e m p l o r o m a n o e n C ó r d o b a

M i t h r a s . M u s e o A r q u e o l ó g i c o d e C ó r d o b a

A f r o d i t a . M u s e o A r q u e o l ó g i c o d e C ó r d o b a

M o s a i c o d e l a s C u a t r o E s t a c i o n e s . M u s e o A r q u e o l ó g i c o d e C ó r d o b a

M Á L A G A

T e a t r o r o m a n o d e A c i n i p o

T e a t r o r o m a n o e n M á l a g a

S E V I L L A

P u e r t a d e S e v i l l a e n C a r m o n a

A n f i t e a t r o e n C a r m o n a

N e c r ó p o l i s e n C a r m o n a

N e c r ó p o l i s e n C a r m o n a

N e c r ó p o l i s e n C a r m o n a

M u l v a-M u n i g u a e n V i l l a n u e v a d e l R í o y M i n a s

I t á l i c a

M o s a i c o d e l a M e d u s a e n I t á l i c a

M o s a i c o d e N e p t u n o e n I t á l i c a

T e a t r o e n I t á l i c a

V i s t a a é r e a d e I t á l i c a

B u s t o d e A d r i a n o . M u s e o A r q u e o l ó g i c o d e S e v i l l a

M o s a i c o d e B a c o y l a s E s t a c i o n e s . M u s e o A r q u e o l ó g i c o d e S e v i l l a

E s t a t u a d e M e r c u r i o . M u s e o A r q u e o l ó g i c o d e S e v i l l a

M o s a i c o d e l T r i u n f o d e B a c o . M u s e o A r q u e o l ó g i c o d e S e v i l l a

E s t a t u a d e T r a j a n o . M u s e o A r q u e o l ó g i c o d e S e v i l l a

M o s a i c o . M u s e o A r q u e o l ó g i c o d e S e v i l l a

C a s a P i l a t o s e n S e v i l l a

C a s a P i l a t o s e n S e v i l l a

P a l a c i o d e L e b r i j a e n S e v i l l a

P a l a c i o d e L e b r i j a e n S e v i l l a