La Participacion del Estado Brasileno en la Sociedad · 2 INTRODUCCIÓN La idea de la...

Transcript of La Participacion del Estado Brasileno en la Sociedad · 2 INTRODUCCIÓN La idea de la...

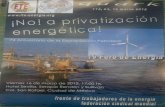

LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO BRASILEÑO EN

LA SOCIEDAD

Percepciones de la población en relación al proceso de privatización

2007

Hélio Gastaldi, IBOPE Inteligência

Mauricio Garcia, IBOPE Inteligência

2

INTRODUCCIÓN La idea de la privatización de empresas estatales surge más claramente a mediados del siglo pasado y deja marcas importantes en la historia económica de diferentes países, tanto en los desarrollados como en aquellos en desarrollo. En Brasil tuvo su punto culminante a finales de los 80, con la redemocratización, cuando la economía dejada por los militares se mostró extremadamente grande e ineficaz para el direccionamiento de las demandas de la sociedad. En este período de transición la privatización fue apuntada como uno de los remedios para solucionar el gran problema económico del período: la inflación. El objetivo de nuestro trabajo es mostrar cuánto este tema fue aceptado por la opinión pública brasileña en el período económico más turbulento de Brasil y cómo hoy la población brasileña se posiciona ante el mismo. Básicamente, queremos mostrar que la opinión pública cambió. Es posible que hoy la población no tenga los conocimientos técnico - económicos sólidos sobre el tema, pero sí tiene una postura muy clara y definida sobre lo que representó en su vida cotidiana la privatización de empresas en lo que se refiere a la provisión de servicios básicos. Para cumplimentar este objetivo, presentaremos datos de encuestas nacionales, todas ellas realizadas por IBOPE, que abordaron el tema desde finales de los 80 hasta hoy1. (1) Por otro lado, y especialmente para este estudio, fue realizada una encuesta nacional cuyos datos serán presentados aquí. La encuesta se basó en 2002 entrevistas personales y el trabajo de campo fue realizado entre el 14 y el 22 de marzo de 2007.

1 Muestra probabilística por conglomerado, con selección de las ciudades por sorteo

PPT (probabilidad proporcional al tamaño) y sorteo de unidades censales dentro de

las ciudades, utilizando el mismo método PPT. Selección de los entrevistados

dentro de las unidades a través de cuotas de sexo, edad, grado de instrucción y

ramo de actividad. Base de datos: Censo IBGE 2000, actualizados con datos de la

PNAD (Pesquisa Nacional por Muestra de Domicilios – IBGE). Esta es la

metodología básica utilizada para las pesquisas electorales en IBOPE.

3

BREVE HISTÓRICO DEL TEMA: EL CASO BRASILEÑO

En Brasil, el desarrollo dirigido por el Estado a comienzos del siglo pasado e iniciado prácticamente por Getúlio Vargas, fue un éxito: permitió la industrialización nacional, un largo período de crecimiento sustentado, y la modernización de la sociedad, trayendo una gran movilidad social pese a haber generado grandes desigualdades sociales. Las empresas públicas, durante la primera mitad del siglo pasado, fueron decisivas para las estrategias de cambio y de crecimiento económico a largo plazo. Por ello, fueron altamente valoradas, tanto por las elites, como por la población más necesitada. Se convirtieron en símbolos nacionales (y Petrobrás es el mayor de todos): eran la prueba material de la aptitud de Brasil, país agrario que, en algunas generaciones, estaba logrando transformarse en una sociedad altamente urbanizada y moderna. Durante su segundo mandato, Getúlio Vargas creó también, en 1952, un importante órgano con la finalidad de financiar emprendimientos privados, el entonces BNDE, hoy BNDES, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, con capital totalmente suscripto por el estado nacional. Al término de la Era Vargas, surge en el país una nueva era “desarrollista”, esta vez liderada

por Juscelino Kubitschek. Fue él quien al final de la década de los 50 e inicio de los 60,

personificó ostensiblemente una tendencia que supo captar con maestría: la idea de un país

desarrollándose a un ritmo acelerado (50 años en 5), impulsado por la optimización de la

utilización de sus reservas naturales y la creación de un parque industrial fuerte, buscando

estratégicamente estar presente en todos los sectores relevantes e intentando colocarse

próximo de las naciones mejor estructuradas.

Durante el período militar, el Estado brasileño creció aún más al hacerse cargo de empresas

privadas que estaban quebradas, pero que el Estado consideraba de uso “estratégico”, lo que

aumentó aún más su participación en la economía.

Pasó a ser muy difícil para el Estado controlar el presupuesto de cada empresa, así como

dimensionar correctamente la participación de las empresas en su presupuesto. Una forma de

interferencia que persistió, acentuada hasta la exacerbación, fue la prerrogativa de

nombramiento de personas para ocupar puestos en las empresas estatales, e incluso en las

de economía mixta. En este aspecto el gobierno no actuaba de manera uniforme,

produciéndose nombramientos y presiones de diferentes origen, que generaban un gran

aumento de cargos y de personal en las empresas, contribuyendo así en gran medida a la

disminución de su eficiencia.

4

La ruptura del consenso estatista, que prevaleció durante mucho tiempo, fue un proceso de

cambio en dos niveles: en la manera como la opinión pública y los grupos organizados

percibían al sector público, y en las ideas económicas de las elites gubernamentales sobre el

papel del Estado y de sus empresas. La ruptura de este consenso fue un proceso largo y

gradual que acompañó a la crisis del autoritarismo y a la transición hacia la democracia,

durante toda la década de los 80.

La primera señal de descontento con las empresas estatales fue la “Campaña de Desestatización”, promovida por empresarios privados, alrededor de 1976/1977. Así, la campaña dio el puntapié inicial, no sólo a la discusión sobre la fuerza del Estado en la economía, sino, sobre todo, a su relevancia en la sociedad como un todo, y también ayudó a dar inicio, dentro de un segmento hasta entonces favorable políticamente al gobierno militar, a una discusión sobre el fin del régimen autoritario en el país. A pesar de esto, desde el comienzo de su gobierno, Figueiredo (el último Presidente militar) crea la SEST – Secretaría de control de las empresas Estatales, subordinada a la Secretaría Extraordinaria de Planificación de la Presidencia de la República- e inicia un embate contra las empresas intentando conocer y controlar sus gastos, e interfiriendo incluso en los criterios y límites de los sueldos de sus dirigentes. Al principio, sin embargo, se escogieron empresas pequeñas, con resultados económicos poco ilustrativos. Durante el período se recaudaron US$ 700 millones a partir de la privatización de 38 empresas, siendo el principal objetivo evitar que el gobierno ampliase aún más su presencia en el sector productivo, mas que generar rentas para el Tesoro. La privatización entró en la agenda de los diseñadores de política económica, primero como instrumento de la deuda pública - inclusive con el uso de títulos de esa deuda como moneda - y, en segundo lugar, como medio para posibilitar nuevas inversiones en las empresas estatales, inversiones que el gobierno ya no podía hacer. Se sabía claramente que, aún cuando el sector productivo estatal no fuese el mayor responsable del desequilibrio financiero del sector público, su transferencia al sector privado podría tener un impacto modesto, aunque no despreciable, en la reducción del déficit público. En los años 80, y a medida que las empresas eran sometidas a crecientes controles burocráticos y enfrentaban dificultades para conseguir nuevos recursos, parte de los dirigentes de estas empresas estatales pasaba a aceptar la idea de la privatización.

5

Por otro lado, la idea de que los dirigentes de las empresas estatales perseguían sus propias metas -lo que requería la expansión de esas empresas- constituyó el núcleo del argumento acerca de la existencia de una tecnoburocracia de las empresas de propiedad del Estado, o una “burguesía estatal”. Este término fue acuñado por el economista y diplomático Roberto Campos, ex ministro de Planificación del gobierno militar de Castelo Branco y el principal defensor de las ideas ultraliberales en Brasil. El presidente José Sarney, primer presidente civil desde el golpe militar de 1964, heredó este escenario, conjuntamente con la percepción, que comenzaba a difundirse, que debería cambiarlo. Entre sus intentos más visibles debe ser citado, inclusive como marco, la creación del Programa de Privatización, en 1985 (decreto 91.991, de 28 de noviembre de 1985) para sustituir a la Comisión Especial por el Consejo Interministerial de Privatización. Casi al final de su gobierno, en 1989, Sarney envió al Congreso una medida provisoria que autorizó la privatización de todas las empresas del Estado, con excepción de las protegidas por la Constitución. La propuesta fue rechazada por amplia mayoría, desde el momento en que no había sido debidamente negociada con el Legislativo, o con cualquier otro segmento de la sociedad. Sea por falta de empeño o de condiciones, Sarney logró pocos cambios en el escenario descripto. Por otro lado, quedaba caracterizada con más fuerza, y tal vez ya predominaba, la faz negativa de este sistema, haciendo a las empresas estatales blanco de críticas que se constituirían en alguna de las frases hechas de aquel período: ineficientes, corruptas, mastodónticas, atrasadas, monopolistas, etc. LA OPINIÓN PÚBLICA Y LAS PRIVATIZACIONES Esta imagen de las empresas estatales pasó a ser captada por las encuestas de opinión pública sobre un tema que, aunque poco conocido por la sociedad en general, comenzaba a ganar espacio en las discusiones. Las encuestas indicaban que el tema privatización constituía, en aquel momento, una novedad para la inmensa mayoría de los brasileños, y el abordaje de la época describía la cuestión como acciones de desestatización de la economía. Lentamente el término privatización se popularizó y pasó a ser utilizado corrientemente para describir dicho proceso.

6

A continuación presentamos el resultado de dos encuestas realizadas en el último año del gobierno José Sarney y que muestran el alto nivel de desconocimiento del tema y hasta qué punto la población estaba dividida acerca de los beneficios que podría traer al país. En el balance general, a pesar de la gran desinformación sobre lo que de hecho significaban y, principalmente, sobre sus consecuencias, se percibe una mayor receptividad hacia la idea de privatización (33%) que hacia la de estatización (20%). Tabla 1 - SENTIMIENTO EN RELACIÓN A CADA TÉRMINO (%)

Estatización Privatización

Le gusta la idea 20 33

No le gusta la idea 28 27

Indiferente 16 12

No sabe/ No opinó 36 29

IBOPE – Muestra Nacional – 2750 entrevistas – 21 a 26 de abril de 1989

Dado que la inflación constituía el problema más crítico para la sociedad en aquella época, fue principalmente a través de ella que la idea de la privatización pasó a ser difundida. En aquel momento, la inflación era el fin y la privatización el medio. Más adelante, a medida que se creó algún control sobre la inflación, otros factores fueron agregados como justificaciones - sobredimensionamiento de las empresas estatales, baja productividad, corrupción, altos sueldos, falta de inversión, atraso tecnológico, etc. – dando lugar a que la privatización pasase a ser tratada casi como un fin en si misma. Los datos muestran que para esta cuestión más específica es importante el porcentaje de los que no saben o no emiten una opinión al respecto.

7

Tabla 2 - FAVORABILIDAD HACIA LA PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA INFLACIÓN (%)

La privatización de las empresas estatales sería suficiente para disminuir la inflación 10

La privatización ayudaría a disminuir la inflación, si fuera adoptada junto con otras medidas 32

La privatización de las empresas estatales no ayudaría en nada para disminuir la inflación 29

No sabe/ No opinó 30 IBOPE – Muestra Nacional – 2750 entrevistas – 6 a 12 de julho de 1989

Fernando Collor de Melo asumió el gobierno em 1990 sacudiendo al país con medidas de gran

impacto. Brasil vivía un momento de fuerte inflación y descontrol de la economía que

castigaban tremendamente a la población y la hacía receptiva a medidas drásticas, y

presentadas de manera convincentes. La privatización era parte integrante y fundamental de

las reformas estructurales a ser implementadas en su gestión, iniciando la segunda fase del

programa con la creación del Programa Nacional de Desestatización (PND).

Así, en el discurso de asunción de Fernando Collor de Mello, escrito por el diplomático

liberal José Guilherme Merquior, quedan claras sus intenciones: el Estado brasileño de

entonces es tildado de forma extremamente negativa y los casi 500 años de nuestra historia

son tratados como una sucesión de desastres, en contraposición a las concepciones que

valoran la dimensión nacional, la historia y la cultura brasileña.

En síntesis, esta propuesta de modernización económica con la privatización

y apertura es la esperanza de completar la libertad política reconquistada

con la transición democrática, con la más amplia y efectiva libertad

económica.

(...)

La privatización debe ser completada por la menor reglamentación de la

actividad económica. Esto incentiva a la economía de mercado, genera

beneficios y alivia el déficit gubernamental, sustentando mejor la lucha

antiinflacionaria. Esto hace que la corrupción ceda lugar a la competencia.

Inmediatamente después de su toma, Fernando Collor promovió la edición de una serie de medidas provisorias, para encaminar su plan económico (denominado Plan Brasil pero llamado por la población Plan Collor), que implicó entre otras numerosas acciones, la confiscación de los depósitos en caja de ahorros y limitaciones para los retiros de las cuentas corrientes de personas físicas o jurídicas. Contenía también definiciones para la privatización de empresas estatales, factor considerado fundamental para

8

establecer un nuevo programa económico, como bien ejemplifican los extractos del discurso citado. El tratamiento de estas medidas por el Congreso redundó en la Ley número 8.031, del 4 de abril de 1990, que creó el Programa Nacional de Desestatización. Esta ley trajo efectivamente algunas definiciones cruciales para el inicio del proceso de privatización en Brasil:

- Instituyó una lista de empresas a ser privatizadas. - Concedió al Poder Ejecutivo la prerrogativa de promover alteraciones

en esta lista, agregando o excluyendo empresas. - Definió las reglas básicas para los remates de empresas. - Transfirió al BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y

Social) la administración del programa. - Permitió la utilización de títulos públicos como moneda para la

compra de empresas. El tamaño y el ámbito del Programa fueron de mayor alcance si lo comparamos con el período anterior: preveía la privatización de 34 empresas del sector productivo estatal y 32 participaciones minoritarias. Solo la venta de Usiminas, en octubre de 1991, permitió la recaudación de más del doble de lo obtenido hasta entonces en todos los demás procesos. Así, entre 1991 y 1993, el Programa Nacional de Desestatización concentró los esfuerzos en la venta de las empresas estatales consideradas estratégicas por el antiguo modelo nacional-desarrollista de los años 70, lo que explica la gran participación de los sectores siderúrgico, petroquímico y de fertilizantes. En este periodo, los títulos de la deuda pública federal fueron utilizados como la moneda casi exclusiva en la privatización. El gobierno Collor consiguió recaudar, al privatizar 15 empresas, US$ 3,5 billones siendo apenas US$ 16 millones en moneda corriente. El inicio del gobierno Collor se caracterizó por el auge favorable hacia la privatización de las empresas en Brasil. Al final de su gobierno, apenas dos años después, este indicador se mostraba mucho menos positivo (ver gráfico 1), manteniendo esta tendencia hasta los días de hoy, como se observará a lo largo del trabajo.

9

Gráfico 1 - FAVORABILIDAD A LA PRIVATIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ESTATALES DURANTE EL GOBIERNO COLLOR (%).

1990 – IBOPE – Muestra Nacional – 3643 entrevistas – 17 a 30 de agosto

1992 – IBOPE – Muestra Nacional – 3650 entrevistas – 17 a 21 de abril

El gráfico 2 muestra claramente la disparidad entre la imagen percibida en relación a las empresas estatales y las privadas (más adelante veremos un dato reciente que demuestra una evolución positiva en la imagen de las empresas estatales). La corrupción en las empresas públicas es citada por más de la mitad de los entrevistados y prácticamente 4 de cada diez consideran que este tipo de empresa funciona de forma abusiva en la contratación de empleos. Al mismo tiempo en las empresas privadas se destacan ítems como: Modernización, Eficiencia, Productividad y Productos de buena calidad. Fernando Collor, por lo tanto, encontró un escenario bastante favorable a las medidas que pretendía implementar, buscando acentuar en sus acciones de comunicación y de posicionamiento los aspectos peor evaluados de las empresas estatales y del poder público en general y presentándose como el personaje que resolvería los problemas de la inflación y de la corrupción con acciones moralizantes y saneadoras.

24

49

2727

39

34

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Contra la privatización de

empresas estatales

Favorable a la

privatización de

empresas estatales

No tiene opinión formada

1990 1992

10

Gráfico 2 -IMAGEN DE LAS EMPRESAS ESTATALES Y PRIVADAS

(1990) (%)

12

2

12

14

14

16

16

25

31

37

3

51

16

4

30

34

34

14

34

28

25

21

8

14

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

No sabe/ No opina

Ninguna

Buena productividad

Modernización

Eficiencia

Productos a precios bajos

Productos de buena calidad

Buenas condiciones de trabajo

Buenos sueldos

Seguridad en el empleo

Nepotismo/ exceso de funcionarios

Corrupción

Del Gobierno Particulares

1990 – IBOPE – Muestra Nacional – 3643 entrevistas – 17 a 30 de agosto

Como sabemos, el Gobierno Collor sucumbió antes de su mandato y a finales de 1992 el Presidente renunció, un poco antes de que el congreso votara su impeachment. Así, el vicepresidente, Itamar Franco, a pesar de estar en contra de algunas privatizaciones del Gobierno Collor, no dejó de dar continuidad (o no consiguió evitar), el proceso iniciado por su antecesor. Así y todo dejando que el programa continuase de forma básicamente inercial, el saldo final de empresas privatizadas durante su gobierno acabó siendo mayor que durante el de Collor, por el hecho de que algunas industrias siderúrgicas fueron privatizadas en su gobierno (ver tabla 3). El Gobierno de Itamar Franco inició, por lo tanto, una tercera fase del Programa Nacional de Desestatización buscando dar más énfasis a aspectos como la utilización de moneda corriente en un porcentaje mayor, el impacto social de la privatización, la amplitud de la distribución de acciones y formas innovadoras de ofertas públicas de acciones, entre otros. Con el objetivo de ampliar y democratizar el Programa, fueron introducidos cambios en la legislación, tales como la ampliación del uso de créditos

11

contra el Tesoro Nacional como moneda para la privatización, la venta de participaciones minoritarias retenidas directa o indirectamente por el Estado y la eliminación de la discriminación contra inversores extranjeros. Como resumen del período iniciado por Fernando Collor, el Programa Nacional de Desestatización recaudó, en 1994, cerca de US$ 2 billones - 72% en moneda corriente-, siendo eficiente en el objetivo de reducción del endeudamiento del sector público, en la medida que los recursos recaudados fueron usados para rescatar deuda pública a corto plazo. Cabe resaltar, además, que el 89% de lo recibido en moneda corriente por el Programa Nacional de Desestatización tuvo lugar en 1994, elevando la participación de los recursos en moneda corriente de prácticamente cero en 1991-92 a 18,6% en el período 1991-94. El Gobierno ltamar Franco promovió la desestatización de 18 empresas, recaudando US$ 5,1 billones.

Tabla 3 - BALANCE DEL PND (a Diciembre de 1994)

Gobierno Número de empresas

desestatizadas

Valores obtenidos en moneda corriente (US$ millones)

Total obtenido (US$ millones)

COLLOR 15 16 3,494

ITAMAR 18 1,589 5,113

TOTAL 33 1,605 8,607 Fuente: BNDES

En 1995, con el inicio del Gobierno de Fernando Enrique Cardoso, el proceso neoliberal vuelve a acentuarse, esta vez de forma más sólida y contundente. Las privatizaciones fueron mantenidas, así como la estructura de administración del dinero recaudado por el gobierno nacional y su distribución entre los gobiernos de los Estados, haciendo que éstos quedaran cada vez más sometidos al gobierno nacional (se advierte que la intención es sacar atribuciones y empresas a los estados y transferirlos a la iniciativa privada). A pesar de esta postura proneoliberal, el Presidente Fernando Henrique Cardoso no menciona el tema de la privatización durante su discurso de asunción (diferente de Fernando Collor), y habla muy poco sobre la

12

necesidad de cambio de postura del Estado frente a la sociedad. Así y todo, en contactos con la prensa deja claro su simpatía con el neoliberalismo:

“Otra área vital en el proceso de reformas en curso es el de las

privatizaciones (...). En el primer trimestre de este año, contamos

con privatizar la compañía Vale do Rio Doce (CVRD), una de las

mayores empresas mineras del mundo, y la segunda empresa

estatal brasileña más importante. (...) Hasta el final de 1998,

habremos encaminado la venta de las grandes empresas del sector

energético y de telecomunicaciones, cuyo valor patrimonial es

incomparablemente superior al que ya obtuvimos con el Programa

Nacional de Desestatización. Esta modalidad se extiende también a

los gobiernos estaduales, que tienen sus propios e importantes

proyectos de privatización” (Discurso del Presidente de la

República, Fernando Henrique Cardoso, en ocasión del seminario

organizado por la CONFINDUSTRIA. Roma, Italia – 11/02/1997)

Al comienzo de su gobierno, Fernando Henrique encuentra un clima todavía positivo en relación a la privatización de empresas, pero la tendencia desfavorable iniciada en el gobierno Collor permanece y, al final de su primer mandato, en 1998, encontramos una proporción mayor de personas en contra de la privatización de empresas en el país.

Tabla 4 -FAVORABILIDAD A LA PRIVATIZACIÓN (%)

Gobierno Collor FHC

Año 1990 1992 1995 1998

Contra 24 27 34 51

A favor 49 39 43 31

No sabe/ No opinó 27 34 24 18 1990 – IBOPE – Muestra Nacional – 3643 entrevistas – 17 a 30 de agosto 1992 – IBOPE – Muestra Nacional – 3650 entrevistas – 17 a 21 de abril

1995 – IBOPE – Muestra Nacional – 2000 entrevistas – 27 de marzo a 01 de abril 1998 – IBOPE – Muestra Nacional – 3000 entrevistas – 04 a 08 de agosto

En una encuesta nacional realizada en diciembre de 1994, casi tres cuartos de la población (72%) declaraban no poseer informaciones suficientes sobre lo que significa privatizar. Durante el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso los remates de las privatizaciones pasaron a ser públicos y tuvieron lugar en la Bolsa de Valores de Río de Janeiro, con algunas manifestaciones sociales bastante contundentes y violentas. A pesar de esta áurea democrática y abierta del proceso, algunas ventas ocurrieron de forma bastante controvertida y

13

cuestionable, como fue el caso de Eletropaulo, empresa de distribución de energía del Estado de São Paulo, que fue vendida integralmente a la norteamericana AES, que en aquel momento ya estaba en situación de prequiebra (quebró pocos años después) y recibió un financiamiento de 100% del BNDES. Durante sus dos mandatos -8 años de gobierno-, la administración de Fernando Henrique recaudó, a través de las privatizaciones, US$ 78,61 billones, siendo el 95% en moneda corriente y el 53% de inversores extranjeros. De este total, 38% correspondieron al sector de telecomunicaciones y 28% al sector eléctrico, es decir que las 2/3 partes del total privatizado se concentró en apenas dos sectores. Otro sector que se destacó durante las privatizaciones del gobierno de Fernando Henrique Cardoso fue el de los bancos estatales. Durante el proceso, en un primer momento, los bancos fueron “federalizados”, esto es, pasaron al estado nacional y “saneados” por administradores relacionados al Ministerio de Hacienda y recién entonces fueron a remate. Durante los remates, los bancos Itaú y Bradesco, los dos mayores bancos privados brasileños, fueron los grandes compradores de los ex bancos estatales. La opinión pública, como muestra la tabla 5, aceptaba positivamente la idea.

Tabla 5 - FAVORABILIDAD A LA PRIVATIZACIÓN DE LOS BANCOS ESTATALES (%)

A favor de la privatización de todos 14

A favor de la privatización de los que están en déficit 43

Contra la privatización de cualquier banco estatal 31

No sabe/ No opinó 13 IBOPE – Muestra Nacional – 2000 entrevistas – 15 a 20 de diciembre de 1994

La gran excepción fue el Banespa, el mayor de todos los bancos estatales, relacionado al Gobierno del Estado de São Paulo, y que terminó siendo adquirido por el Banco Santander, de origen español que hacía poco tiempo se había instalado en Brasil y que aprovechó la compra de Banespa para aumentar su participación en el mercado financiero brasileño. A pesar de esta aceptación parcial de las privatizaciones de los bancos en general, la población también tenía conciencia de las consecuencias negativas de esta transferencia de bienes públicos al control privado, y la principal de ellas, en la visión de la opinión pública, era el aumento del desempleo, consecuencia que, no puede negarse, alcanzaba directamente a toda la sociedad.

14

Se observa claramente en la Tabla 6 que la población no estaba muy preocuparada con la cuestión de la desnacionalización de la economía o de una amenaza a la soberanía nacional (enfáticamente, el discurso de la izquierda en aquel momento), sino que estaba pensando de forma totalmente racional en las ganancias y pérdidas de su día a día o en su “bolsillo”.

Tabla 6 - PRINCIPALES DESVENTAJAS PERCIBIDAS CON LA PRIVATIZACIÓN (%)

Aumento del desempleo 38

Aumento del precio de los productos y servicios privatizados 28

Debilitamiento del poder público 24

Menor eficiencia y productividad en los servicios prestados a la sociedad 14

Desnacionalización o amenaza a la soberanía nacional 14

Ninguna 6

No sabe/ No opinó 27 IBOPE – Muestra Nacional – 2000 entrevistas – 13 a 18 de septiembre de 1995

La opinión pública identificaba claramente quién era el beneficiario de este programa: el gobierno, los empresarios de una manera general, y los compradores de las empresas (tabla 7). Al apuntar al gobierno como principal beneficiado y a la población en general en cuarto lugar, era obvio que la sociedad estaba disociando claramente al gobierno de la población, mostrando que para una cantidad significativa de personas ambos tenían intereses distintos. Inversamente, la población en general y los trabajadores (una vez más ellos) de las empresas privatizadas serían los más perjudicados.

15

Tabla 7 - GRUPOS MÁS y MENOS BENEFICIADOS CON LAS PRIVATIZACIONES (%)

MÁS MENOS

El gobierno 24 9

Los empresarios 18 5

Los compradores de las empresas 18 2

La población en general 14 30

Los trabajadores de las empresas privatizadas 8 27

Los sindicatos 4 8

Nadie / Todos 1 3

No sabe/No opinó 14 17 IBOPE – Muestra Nacional – 2000 entrevistas – 13 a 18 de septiembre de 1995

Sin embargo la esperanza de mejores servicios enturbiaba el índice de aprobación que las privatizaciones tenían hasta entonces: de acuerdo con una encuesta nacional realizada en septiembre de 1995, dos de cada tres encuestados creían que los servicios mejorarían después del proceso (40%) o por lo menos mantendrían los niveles existentes hasta aquel período (27%). Tan sólo el 14% de los entrevistados brasileños creían que los servicios empeorarían después de la privatización. Esta esperanza de mejora se basaba en la expectativa de que el sector privado tendría condiciones de administrar mejor las empresas, disminuir la corrupción y aumentar la competitividad, dos de estos motivos claramente consecuencia de la imagen, consolidada en aquel momento sobre que el Estado brasileño era incompetente como gestor de empresas, además de ser vulnerable a la corrupción.

Tabla 8 - PERCEPCIÓN DE CAMBIOS EN LAS EMPRESAS POS PRIVATIZACIÓN (%)

Las empresas serán mejor administradas 32

Habrá menos corrupción 26

Habrá más competitividad 22

Habrá más inversión en el sector 16

No sabe/No opinó 3 IBOPE – Muestra Nacional – 2000 entrevistas – 13 a 18 de septiembre 1995

16

Específicamente en relación al sector de telefonía, uno de los más relacionados directamente al día a día de la población y de los más necesitados de inversiones, la expectativa de mejoras en la eficiencia y en la oferta de líneas era mayoritaria, como muestra la tabla 9:

Tabla 9 - PERCEPCIÓN DEL IMPACTO DE LA PRIVATIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES (%)

(encuesta realizada un mes antes de la privatización del sector)

Cree No cree No sabe

Disminución en los precios y tarifas 40 50 11

Mayor eficiencia en la prestación de servicios 55 32 14

Fin de la espera por líneas telefónicas 52 36 12 IBOPE – Muestra Nacional – 2000 entrevistas – 17 a 23 de julio de 1998

Sin embargo se observa un temor mayor en relación al precio de estos beneficios, lo que muestra una vez más que la población sabía evaluar con sabiduría los beneficios que el proceso podía traerle pero temía que un conjunto de desventajas específicas pudiesen transformar lo que aparentemente sería positivo, en algo negativo en su totalidad. El período del Presidente Fernando Henrique también quedó marcado por la creación de las agencias reguladoras -órganos, en teoría, totalmente independientes del gobierno Federal (aunque sus principales representantes eran designados por el Presidente de la República) -, que tiene el papel de fiscalizar la prestación de servicios esenciales de las empresas privatizadas. Así, se crea ANA - Agencia Nacional de Aguas, ANATEL - Agencia Nacional de Telecomunicaciones, ANEEL - Agencia Nacional de Energía Eléctrica, ANP - Agencia Nacional de Petróleo, ANS - Agencia Nacional de Salud, ANTAQ - Agencia Nacional de Transportes Marítimos, ANTT - Agencia Nacional de Transportes Terrestres, ANVISA - Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, además de una serie de otras agencias reguladoras en los Estados. También durante su gobierno, Fernando Henrique Cardoso consiguió flexibilizar el monopolio estatal del petróleo a través de una enmienda constitucional. Las privatizaciones se sucedieron hasta el último año del gobierno de Fernando Enrique; el último remate ocurrió el 15 de agosto de 2002. En

17

muchos casos la venta de servicios públicos se convirtió en un problema cuando los servicios ofrecidos, por lo menos en un primer momento, en vez de mejorar, resultaron peores, contradiciendo la expectativa creada por la sociedad. Varios años después de iniciado este proceso, en 1999, una encuesta nacional realizada en el mes de junio, muestra en qué medida el precio de los servicios contribuía negativamente a la evaluación general del proceso, y cual fue su impacto en la formación de la opinión pública brasileña sobre el tema. Más de la mitad (52%) de los encuestados creía que los precios aumentaron más de lo que se esperaba, y apenas un cuarto (23%) tenían la impresión de que los reajustes habían sido normales. Además de los efectos directos sobre el consumidor, la privatización también contribuyó fuertemente al desempleo en Brasil, temor que la población ya había expresado en una encuesta de 1995, y desde el momento en que las empresas recién privatizadas empezaron a despedir empleados. Según datos oficiales, el número de trabajadores despedidos de las empresas estatales en la década del 90 superó la marca de los 100 mil. El aspecto positivo fue que las industrias privatizadas aumentaron rápidamente su eficiencia y sus márgenes de lucro, y los recursos recaudados con la venta de las empresas estatales fueron usados para reducir parte del enorme déficit público. A partir de 2003, con primer año del gobierno de Lula, el tema de la privatización de empresas fue absolutamente eliminado del discurso y de las acciones gubernamentales, no recibiendo durante todo su primer mandato ningún tipo de mención. Este tipo de actitud, además de perfectamente congruente con el perfil histórico de este gobierno (de origen socialista, de izquierda), probablemente también se basaba en una percepción o conocimiento, de que el tema no encontraba respaldo y aceptación del electorado en aquel momento. Vale también recordar que el gran debate de la elección de 2002 fue la fragilidad de los 8 años del gobierno de Cardoso y de su partido, el PSDB. José Serra, ex ministro de Planificación del primer mandato de Fernando Henrique y ministro de la Salud del segundo (es decir, un ministro con una enorme proyección en la sociedad por diversas medidas valientes y con una excelente evaluación) fue escogido como candidato del partido y apoyado por Fernando Enrique. Durante todo el período electoral, Serra intentó convencer a la población de que él no era un candidato del continuismo,

18

que era diferente de Fernando Henrique Cardoso, que tenía ideas propias, y que no haría un gobierno igual al de su antecesor.

En este escenario, y a fin de tener hoy un cuadro mejor definido sobre

cómo el tema de las privatizaciones está en la mente de las personas,

IBOPE Opinión Pública realizó una encuesta nacional, en marzo de 2007

cuyos resultados se presentan a continuación.

Preguntar hoy, en 2007, a los electores si están a favor o en contra de la

privatización de empresas, como había sido hecho hace algunos años, no

corresponde, dado que la cantidad de empresas estatales es bastante

reducida y además, estas pocas empresas estatales están en una situación

administrativa y financiera muy buenas. Por esto, cuando relevamos la

opinión de los electores sobre el tema en general, preferimos evaluar las

acciones pasadas.

Tabla 10 – EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA

PRIVATIZACIÓN EN BRASIL (%)

Aprueba 24

Desaprueba 60

No sabe/No opinó 17 IBOPE – Muestra Nacional – 2002 entrevistas – 14 a 22 de marzo de 2007

El resultado de esta encuesta no deja dudas respecto de lo que la población piensa sobre el proceso de privatización de las empresas públicas en Brasil: Además del resultado total, que evidencia que sólo un cuarto de la muestra aprueba y casi dos tercios desaprueban; la homogeneidad observada en las respuestas de los diferentes segmentos sociodemográficos vienen a confirmar de manera inequívoca el rechazo de este tipo de propuesta en el país hoy. Según el nivel educativo, y como lo muestra la tabla 11, la aprobación permanece bastante baja en todos los segmentos y la desaprobación inclusive aumenta entre los encuestados más instruidos.

19

Tabla 11 – EVALUACIÓN LOS RESULTADOS DE LA PRIVATIZACIÓN

EN BRASIL, POR NIVEL EDUCATIVO (%)

Hasta 4 años de educación básica

De 5 a 8 años de educación básica

Secundario completo

Eucación Superior

Aprueba 20 25 26 27

Desaprueba 55 59 63 66

No sabe/No opinó 25 16 11 7 IBOPE – Muestra Nacional – 2002 entrevistas – 14 a 22 de marzo de 2007

Este mismo patrón se observa en la lectura de los resultados según región del país, (capital, periferia, interior), según tamaño de la ciudad (pequeña, mediana, grande), y entre personas de ingresos bajos, medios o altos. Estas percepciones generales prácticamente no se alteran cuando se trata de la aprobación según segmentos específicos de empresas (Tabla 12). En efecto, la repetición de este abordaje por sector específico o tipo de empresa, presenta un resultado similar al observado en los totales. Hay una aprobación ligeramente mayor en relación a las empresas de telefonía y energía eléctrica, pero la magnitud de los resultados permanece igual.

Tabla 12 - APROBACIÓN DE LA PRIVATIZACIÓN EN SEGMENTOS ESPECÍFICOS (%)

Empresas

telefónicas

Energía

eléctrica

Empresas

siderúrgicas

Empresas de

minería

Bancos

estatales

Rutas/

Carreteras

Ferrocarriles

Aprueba 30 30 26 24 27 27 27

Desaprueba 56 56 53 54 57 55 53

No sabe/No opinó 14 15 21 22 16 18 20

IBOPE – Muestra Nacional – 2002 entrevistas – 14 a 22 de março de 2007

Esta evaluación de cada segmento está evidentemente contaminada por la percepción general sobre los efectos del programa en tu totalidad, en la medida que el nivel de conocimiento de la población sobre lo que puede haber ocurrido en cada sector de actividades es bastante limitado, inclusive

20

por el tipo de contacto que el ciudadano/usuario puede tener cotidianamente con estos servicios o actividades. En el caso de la siderurgia y la minería, por ejemplo, el ciudadano común dispone de pocos elementos para juzgar correctamente los beneficios y los perjuicios de la privatización. En el caso del sector eléctrico, que está presente 24 horas por día en la vida de cada uno, no hay indicios de cambios significativos: salvo alguna excepción, en la gran mayoría de los casos no hay cambios significativos en las tarifas, el alcance o la calidad de los servicios. En la primera situación, entonces, el ciudadano desaprueba aún sin mayores informaciones; en la segunda también desaprueba sin que hayan ocurrido cambios significativos, sean negativos o positivos. En relación a la telefonía se verifica mucha discusión y controversia y de hecho ocurrió un cambio bastante acentuado en el perfil de este sector. Antes de la privatización, los servicios eran de acceso bastante restringido y claramente insuficiente para la demanda existente. El costo y la espera para las líneas telefónicas eran bastante altos, propiciando en aquel momento incluso el surgimiento de un mercado paralelo para la comercialización de líneas. Con la privatización se produjeron inversiones significativas, que propiciaron el establecimiento de una infraestructura a la altura de las necesidades y el país se colocó al día tecnológicamente. Sin embargo, a pesar de los avances, hay una continua insatisfacción con la calidad de los servicios prestados y, principalmente, con su costo. Actualmente las principales empresas de telefonía ocupan frecuentemente las primeras posiciones entre las más criticadas frente a los órganos de defensa del consumidor. En esta encuesta, cotejamos también en qué medida la población se ubica como favorable a la privatización de las cuatro mayores empresas estatales brasileñas de la actualidad: Petrobrás, Banco do Brasil, Correos y Caixa Econômica Federal. Los datos son bastantes claros (Tabla 13).

21

Tabla 13 - FAVORABILIDAD A LA PRIVATIZACIÓN DE ESTATALES ESPECÍFICAS (%)

Caixa Econômica

Fed.

Banco do Brasil

Correos Petrobrás

A favor 19 19 20 18

En contra 70 69 68 70

Indiferente 4 4 4 4

No sabe/No opinó 7 7 8 8 IBOPE – Muestra Nacional – 2002 entrevistas – 14 a 22 de marzo de 2007

La comparación de los efectos y consecuencias del programa para cada uno de los principales implicados trae un resultado muy interesante al demostrar que, en la opinión de la población, no siempre lo que es bueno para el gobierno es bueno para el pueblo: El antiguo y los nuevos propietarios de las empresas aparecen como los grandes ganadores en este proceso, mientras que la población y ,principalmente, los empleados de las empresas vendidas son vistos como perjudicados (Tabla 14) Hasta el concepto de modernidad en términos tecnológicos o económicos, implícitos en el ítem “desarrollo del país”, no encuentra respaldo en la población, dado que solamente un cuarto de la misma considera que el resultado es positivo para el desarrollo del país.

Tabla 14 – EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DEL PROGRAMA DE PRIVATIZACIÓN (%)

Quien compra

El gobierno Desarrollo del País

La población

Los trabajadores

de las empresas vendidas

Bueno 77 62 26 23 14

Malo 7 21 51 56 65

Ni Bueno, Ni Malo 5 6 12 12 8

No sabe/No opinó 10 11 11 9 12 IBOPE – Muestra Nacional – 2002 entrevistas – 14 a 22 de marzo de 2007

Dos tercios creen que el resultado fue bueno para el gobierno brasileño y un número todavía mayor (más de tres cuartos) creen que fue bueno para

22

los compradores de las empresas estatales rematadas y menos de un cuarto de los entrevistados, en cambio, cree que la población también se ha beneficiado con este proceso. Estos resultados permiten suponer que la población tiene mayor conocimiento y claridad sobre el proceso de privatización de lo que pueda parecer en un primer momento, al diferenciar radicalmente los efectos económicos de los sociales y mostrarse mucho más preocupada con los resultados efectivos y prácticos del proceso.

23

CONCLUSIÓN Los datos muestran claramente que en los últimos 20 años el tema de las privatizaciones dejó de ser desconocido, fue aceptado y entendido por una parte significativa de la opinión pública brasileña (primero como la cura de un mal mayor: la inflación), y es hoy absolutamente rechazado por la mayoría de la población. Esta trayectoria puede ser observada por los datos presentados. Prueba contundente de ello fue su utilización durante la campaña de reelección del presidente Lula en el 2006. El tema, que estaba adormecido desde el final de los gobiernos del Presidente Fernando Henrique Cardoso, fue sabiamente utilizado por el equipo de Lula como estrategia de comunicación en esa campaña electoral. A fin de impedir el crecimiento durante la campaña de su adversario Geraldo Alckmin, - candidato del PSDB, -el partido del ex presidente Fernando Enrique, que había llegado a la segunda vuelta-, el Presidente Lula “pegó” la figura del candidato adversario (y también la de su partido) a su favorabilidad a la privatización de empresas estatales, incluyendo a las cuatro mayores de la actualidad (Ver Tabla 13). El resultado fue un éxito para Lula, quien logró aumentar el número de votos en el segundo turno e hizo disminuir los de su oponente en cerca de 2 millones y medio (39.968.369 en la primera vuelta y 37.543.178 en la segunda, esto es, una diferencia de 2.425.191 votos). Hemos podido ver, entonces, a través de los datos de las encuestas nacionales de IBOPE, que el tema de las privatizaciones no debe ser abordado por los administradores públicos de Brasil, ya que su rechazo es extremamente elevado. Pese a haber sido aceptado en un período de nuestra historia como uno de los remedios para resolver el problema de la inflación, sus consecuencias, principalmente para el bolsillo de los brasileños, hace que sea hoy uno de los temas más rechazados por la opinión pública del país.

24

BIBLIOGRAFIA

ALMEIDA, M. H. T. (1999). Negociando a reforma: a privatização de

empresas públicas no Brasil. Dados – Revista de Ciências Sociais, v. 42,

n. 3, p. 421-452.

ARRETCHE, M. (2002). Federalismo e relações inter-governamentais no

Brasil: a reforma de programas sociais. Dados – Revista de Ciências

Sociais, v. 45, n. 3, p. 431-458.

ASSIS, J. Carlos de . (1997). Sobre a nêmesis da privatização. Monitor

Público. Rio de Janeiro, IUPERJ, n. 12.

BAKER, A. (2002). Reformas liberalizantes e aprovação presidencial: a

politização dos debates da política econômica no Brasil. Dados –

Revista de Ciências Sociais, v. 45, n. 1, p. 77-98.

CAMPOS, Roberto de Oliveira, (2001). A lanterna na popa, memórias, 2

volumes, Topbooks, 4ºedição revista e ampliada, 1460 p.

CANO, Wilson. (1998). Políticas econômicas e de ajuste na América Latina.

OLIVEIRA, Marco Antônio (Org.). Economia & trabalho: textos básicos.

Campinas: UNICAMP/IE, p. 35-59.

DINIZ, E. (1991). Empresariado e projeto neoliberal na América Latina:

uma avaliação dos anos 80. Dados - Revista de Ciências Sociais, v. 34,

n. 3, p. 349-378.

______. (2002). Empresariado, Estado e desenvolvimento: novas

tendências no limiar do novo milênio. Texto apresentado no 3.º

Encontro da Associação Brasileira de Ciência Política, Niterói:

Associação Brasileira de Ciência Política.

DUTRA, Pedro. (1997). O novo Estado Regulador brasileiro. Monitor Público.

Rio de Janeiro, IUPERJ, n. 12.

GROS, Denise Barbosa. (2002) Institutos Liberais e neoliberalismo no Brasil

da Nova República, Tese de Doutorado em Ciências Sociais -

Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil – Orientador:

Sebastião Carlos Velasco e Cruz

NASCIMENTO, R. (2003) A mudança de papel do Estado brasileiro: uma

análise dos anos 50 aos anos 90. BENECKE, D. W.; NASCIMENTO, R.

25

(ed.). Opções de política econômica para o Brasil. Rio de Janeiro:

Fundação Konrad Adenauer, p. 187-206.

PEREZ, Reginaldo Teixeira, (1999). Pensamento político de Roberto

Campos, Editora FGV.

SPRAOS, Jonh. (1993). Falsas dicotomias sobre linhas paralelas: mercado

versus Estado e orientação para dentro versus orientação para fora.

In.: ZINI Jr. (Org), Álvaro Antônio. O mercado e o Estado no

Desenvolvimento Econômico nos anos 90. Brasília, IPEA.