La Gualdra 223

-

Upload

la-jornada-zacatecas -

Category

Documents

-

view

220 -

download

0

description

Transcript of La Gualdra 223

SUPLEMENTO CULTURAL No. 223 - 23 DE NOVIEMBRE DE 2015 - AÑO 5 DIR. JÁNEA ESTRADA LAZARÍN

Leo Rodríguez en su estudio. Foto cortesía del grabador.

Leo Rodríguez (Guanajuato, 1986). Artista plástico autodidacta, comenzó su formación como grabador en el Centro de las Artes de Salamanca. For-ma parte de la Sociedad Internacional de Mezzotinta. Actualmente se dedica a la docencia en centros universitarios del suroeste de Guanajuato y es director de la Casa de la Cultura de Pénjamo, Guanajuato, al tiempo que realiza su producción gráfica en el Taller de Grabado “Semilla Negra” donde difunde el oficio gráfico entre los jóvenes de su pueblo. En páginas centrales, en la sección El taller, el estudio, el espacio del artista, Leo Rodríguez nos comparte algo de su obra más reciente.

2LA GUALDRA NO. 223 / 23 DE NOVIEMBRE DE 2015 / AÑO 5

. 223

La Gualdra es una coproducción de Ediciones Culturales y La Jornada Zacatecas. Publicación semanal, distribuída e impresa por Información para la Democracia S.A. de C.V. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio sin permiso de los editores.

Carmen Lira SaadeDir. General

Raymundo Cárdenas VargasDir. La Jornada de [email protected]

Jánea Estrada LazarínDir. La Gualdra

Roberto Castruita y Enrique MartínezDiseño Editorial

Juan Carlos VillegasIlustraciones

Esta semana da inicio el II Festi-val de Música Manuel M. Ponce en Zacatecas, se llevará a cabo del 25 al 29 de noviembre en las ciudades de Zacatecas, Guadalupe y Fresni-llo. Fue en Fresnillo precisamente la ciudad en la que nació el 8 de diciembre de 1886; sin embargo, sus padres, originarios de Aguascalien-tes, se mudaron a su lugar de origen cuando Manuel María tenía muy po-cos meses de edad; quizá sea por eso que muchos historiadores lo ubican como un músico hidrocálido, pero lo cierto es que nació en el estado de Zacatecas. Es en esta ciudad ca-pital donde se creó, por iniciativa del Instituto Zacatecano de Cultura, este festival que el día de hoy lleva su nombre y que celebrará este año apenas su segunda edición.

Este año, el Gobierno del Estado de Zacatecas en coordinación con el CONACULTA y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), otorgarán la Presea Manuel M. Ponce al zaca-tecano Jorge Barrón Corvera y el Premio Nacional de Composición al potosino Arturo Villela Vega; este último producto de la convocatoria emitida el año pasado y que consta de un reconocimiento y 250 mil pesos en efectivo.

El festival tendrá la participación de varias agrupaciones musicales y solistas destacados en el ámbito musi-cal. Destaca la participación de la Or-questa Sinfónica de San Luis Potosí, la Orquesta Filarmónica de Zacatecas, la Orquesta de Cámara del Estado de Zacatecas, la Banda Sinfónica del Es-tado de Zacatecas, la Orquesta Típica de Zacatecas y la Camerata de la Ciu-dad. Participarán también el Cuarteto Aurora y el Trío de Jazz de Abraham Barrera y los pianistas Rodolfo Ritter, Alexander Pashkow, Antonio Manzo, Luis Herrera, Felipe Marcial, Alfonso Vazquez y José Cruz García

Está programada también la parti-cipación de sopranos como Alejandra Sandoval, Sheila López, Guadalupe Revilla y Violeta Pérez; así como los guitarristas de Ensamble Kanari, Julio César Jiménez, Carlos Candelario y Francisco Vallejo. En cuanto a las actividades académicas se imparti-rán clases magistrales, conferencias, y un evento literario. Seguramente en

próximos días saldrá la programación en diversos medios de comunicación, le sugiero que esté al pendiente de ella porque seguramente habrá con-ciertos a los que quiera asistir.

A propósito de festivales, la pri-mera semana de diciembre se llevará a cabo también el Festival de Poe-sía Ramón López Velarde en el que se entregará el Premio que lleva el nombre de nuestro poeta zacatecano nacido en Jerez, Zacatecas el 15 de ju-nio de 1888. Ramón López Velarde es contemporáneo de Manuel M. Ponce y ambos, como dato coincidente, vi-vieron en Aguascalientes –lugar en donde el poeta continuó con sus es-tudios en el seminario de esa ciudad después de haber estudiado en el de Zacatecas-.

La siguiente semana le presentare-mos un especial de poesía, a propósito del festival que durante años ha coor-dinado José de Jesús Sampedro. En la próxima Gualdra usted podrá ver una muestra del trabajo de los poetas que nos visitarán este año; la idea es que usted conozca la labor de estos artistas provenientes de diferentes partes del mundo y que estarán aquí, en Zacatecas, para celebrar la vida a través de la poesía. Mientras tanto, le comparto un poema de Ramón López Velarde, para irnos poniendo a tono:

Domingos de provinciaEn los claros domingos de mi pueblo es costumbre que en la plaza descubran las gentiles cabezas las mozas, y sus ojos reflejan dulcemente y la banda del kiosco toca lánguidas piezas.

Y al caer sobre el pueblo la noche ensoñadora, los amantes se miran con la mejor mirada y la orquesta en sus flautas y violín atesora mil sonidos románticos en la noche enfiestada.

Los días de guardar en los pueblos provincianos regalan al viandante gratos amaneceres en que frescos los rostros, el Lavalle en las manos,

camino de la iglesia van las mozas aprisa; que en los días festivos, entre aquellas mujeres no hay una cara hermosa que se quede sin misa.

Jánea Estrada Lazarí[email protected]

Un vistazo a la Vanguardia RusaPor Violeta Tavizón

Cuatro fragmentos sobre la Educación Media SuperiorPor Leobardo Villegas Mariscal

Perdóneseme la arrogancia: el diagnóstico, la cura y el trapitoPor Eduardo Campech MirandaEl abismo entre Paulo Coehlo y la literaturaCarlos Flores Cortés

Desayuno en Tiffany’s, mon ku Por Carlos Belmonte Grey

Castillo de sal si puedesPor Ester Cárdenas

RehiletesPor Alberto HuertaActo de humanidad hacia los solitarios Por Roberto GalavizPiedras Por Pilar Alba

3

9

8

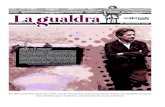

El taller, el estudio, el espacio del artista Leo Rodríguez

Para (mejor) mirar ZacatecasPor Mauricio Flores

Laguna de salPor Descortés Hernández

Poeta en el DFPor Javier Márquez Álvaro 11

23 de NOVIEMBRE DE 2015 3

Los albores del siglo XX trajeron a Rusia una serie de movimientos políticos y sociales que desencadenaron las revolu-ciones de 1905 y 1917, lo cual conllevó a un nuevo régimen llamado Unión So-viética. Para entonces, un gran número de campesinos se mudó a las ciudades para convertirse en obreros; Rusia veía hacia el futuro, no se pretendía repetir el pasado. Por tanto, el arte quedó a partir de ese momento al servicio de la sociedad y los artistas, tal como ellos mismos lo manifestaron, se convirtieron en creadores de la no-objetividad.

El pasado 22 de octubre el Museo del Palacio de Bellas Artes inauguró la exposición Vanguardia Rusa. El vértigo del futuro, y estará en exhibición hasta el 31 de enero de 2016. La puesta en es-cena de connotados artistas rusos como Kazimir Malevich o Vasili Kandinsky, está envuelta en une excelente discurso curatorial elaborado por Sergio Raúl Arroyo quien seleccionó obra del Cen-tro Pompidou en Francia, del Museo de Hermitage y de la Biblioteca Nacional de San Petersburgo, entre otros espacios museísticos rusos.

El discurso narrativo de la exhibición versa en el marco de un movimiento cultural que surgió en una época de vanguardias, en la Europa de la Primera Guerra Mundial. El suprematismo tenía por objetivo plasmar de forma alegórica a partir de colores y figuras geométricas mensajes que no resultaban fáciles de transmitir con palabras; y por otro lado el cubismo fusionado con el futurismo, transformó radicalmente el arte.

Conforme se avanza en la visita por

esta exposición, podemos descifrar varias propuestas que el curador y los museógrafos nos han decidido com-partir. Tales como la importancia del cartel como objeto de propaganda de las ideas dictadas por el futurismo. En este mismo sentido, para ese entonces se anunciaban a través de los carteles, tanto objetos de consumo, como ideales socio políticos. De ahí que el cartel fue conocido como “el auténtico arte del proletariado”.

Por otra parte, los principios del abs-traccionismo serán otro paradigma para la vanguardia rusa. En el núcleo dedi-cado a la pintura, se muestran tres obras que son base medular de la plástica rusa de aquella época. Rojo puro, amarillo puro y azul puro del pintor Aleksandr Ródchenko, que en conjunto muestran la consumación de la pintura atenida simplemente a sus propios elementos: bastidor, forma, color y superficie.

Cabe mencionar que la propuesta museológica es integral. El visitante desde que ingresa a la sala se encuentra con una agradable sorpresa. Una gran mampara en forma semicircular y móvil, que hace a la vez de umbral y a la vez de repertorio de citas y biografías de los protagonistas de la vanguardia rusa, con frases como ésta: “Nuestro arte se volverá una necesidad estética”. La exhibición se divide en varios núcleos temáticos, entre ellos: Arquitectura, Cartel, Pintura, Cine y Música. De igual forma, museo-gráficamente, los colores primarios y el blanco, predominan en el mobiliario museográfico, que dialoga a la par con las obras en exhibición.

El Templo de las Musas

Un vistazo a la Vanguardia RusaPor Violeta Tavizón* Arte

Umbral de la exposición.

Como visitante, es claro que el Museo del Palacio de Bellas Artes tiene una clara preocupación por captar la atención de los públicos más jóvenes, al proporcionarles distintas herramientas interactivas, lúdicas y reflexivas. En este sentido me refiero por ejemplo a una sencilla encuesta que se va hilvanando a lo largo de la muestra, con módulos que llevan por título sencillamente “Opina”. Un mueble con dos tubos de acrílico en los que se puede echar una ficha de color esperan a que el visitante re-suelva a preguntas concretas como: ¿El arte cambia la vida o la vida cambia al arte?, las opciones para contestar con una ficha son: la vida al arte / el arte a la vida. Por otra parte al final del recorrido, en el último módulo, se han colocado unas interesantes pantallas con cortometra-jes de la época sobre propaganda a favor del futurismo. Finalmente, cierra la exposición un mueble con partitu-ras y audífonos para escuchar la música de la vanguardia rusa, en la que un simple claxon puede convertirse en música.

Es interesante añadir, que además la exposición tiene una amplia propuesta de social media, ya que el público puede seguirla por Facebook, Twitter, Pinterest o Instagram, e incluso descargar en Spotyfi (#vanguardiarusa) una serie de intervenciones que explican más puntos curatoriales sobre la exposición.

No perdamos de vista las innovadoras propuestas mu-seológicas que nuestro país ofrece. Disfrutemos del arte.

*Curadora.

Módulo con propuestas de músicos de la vanguardia rusa.

LA GUALDRA NO. 2234

Cuatro fragmentos sobre la Educación Media Superior1

Por Leobardo Villegas Mariscal*

“Nunca, en la historia de la humanidad, como en el tiempo presente, se habían sabido tantas cosas, se habían tenido tantos datos sobre el mundo. Pero nunca, también, el hombre había estado tan alejado de la experiencia del pensar”

Martín Heidegger: Serenidad, 1955.

Educ

ació

n

I A principios del siglo XX el positivismo lógico afirmaba que la ciencia debería estar conformada únicamente por enunciados parti-culares que cumplieran con el criterio de verificación, es decir, que fueran constatados en la experiencia empírica. Décadas después teó-ricos neo positivistas, como el filósofo norteamericano Quine, sostu-vieron que las teorías científicas eran construcciones humanas que no estaban conformadas por enunciados particulares aislados sino que, más bien, estos mismos enunciados estaban interconectados a la manera de una especie de red diseñada para descifrar el mundo.

El camino de la Educación Media Superior en México sigue una trayectoria parecida a la de la ciencia en los términos antes expues-tos. Va de la existencia de subsistemas separados a la conformación de una gran estructura, un vasto entramado que será el Marco Curricular Común fundamentado en las competencias. El modelo pedagógico que sirve como sustento teórico a esa transformación del bachillerato nacional es el constructivismo.

La postulación de particularidades irreductibles es cuestionada, de igual modo, en otros ámbitos. Pienso, por ejemplo, en la incli-nación de las naciones del mundo a formar bloques, a ser parte de comunidades internacionales que les permitan afrontar los retos del mundo global.

Lo anterior nos deja claro una cosa: el aislamiento es una sen-tencia de muerte, implica un deslizamiento hacia el espacio de la desaparición. Un ser, una institución, un axioma instalados en la soledad están destinados a llevar una existencia fantasmal. De otro modo: el romanticismo alemán exaltaba los espíritus solitarios, las almas extraviadas en bosques silenciosos, en medio de la no-che, bajo la tenue luz de la luna. Nosotros, situados en el extremo opuesto, estamos condenados a estar juntos, a formar parte de tota-lidades, de conjuntos de cosas, en espacios públicos, ya sean reales o virtuales. Los saberes y las instituciones obedecen a esa misma lógica. Se es algo solamente si se forma parte de un todo. ¿Acaso el planeta se encamina hacia una situación donde todo pasará a for-mar parte de un único gran sistema? Vislumbro un genio maligno empeñado en el aniquilamiento de todas las singularidades, de todas las cosas solas.

Dirijo ahora la atención a la Reforma Integral de la Educación Media Superior en México (RIEMS). No ahondaré en el tema de las competencias, del Marco Curricular Común o en la necesidad de transformar el bachillerato nacional en una gran unidad articulada que privilegie la educación de calidad, que oferte conocimientos significativos y relevantes para el entorno social de los alumnos. Mi perspectiva, al respecto, es que tal reforma, en el caso de ser algo inevitable (no lo creo) implica que los profesores tengamos que adaptarnos a ella de una forma crítica. Y es que, debo confesarlo, en ocasiones me asalta una sospecha. Se trata de una visión que entreveo en el horizonte. Ignoro si es un espejismo o tiene algo de realidad. La planteo en forma de una pregunta: ¿Se avecina en el porvenir un bachillerato mundial, planetario? En el siglo XVIII Kant postulaba, para el futuro, un Estado internacional que reuniría a todas las naciones en una convivencia armoniosa, lo cual sería un re-sultado necesario de la ley del progreso que caracteriza a la historia, según los parámetros de la Ilustración. ¿A principios del siglo XXI podremos esperar, en el tiempo venidero, un gran Marco Curricular Común internacional del cual formarán parte los alumnos de la Educación Media Superior de todos los países? Teóricamente esto es posible. Los alumnos de las diversas regiones del mundo educados en un mismo modelo educativo. Todos compartiendo una identidad

a partir de sus propias diferencias, de sus tradiciones particulares y de sus específicas procedencias geográficas. Sospecho que no falta mucho para que esto suceda.

La posibilidad de esa homogeneidad planetaria me inquieta. La veo como una gran casa que, a primera vista, es muy bonita pero que, no obstante, en su interior habita un ser monstruoso. Ese ser es el amo del mundo y parece invencible. Se llama: capitalismo.

IISegún Friedrich Nietzsche:

En la juventud tomamos nuestros maestros y guías del tiempo presente, de los círculos en los que nos desempeñamos en el instante del ahora. Tenemos la disparatada confianza de que el presente tiene que tener maestros más idóneos para nosotros que para cualquier otro, y de que tenemos que encontrarlos sin buscar demasiado. Por esta niñería después tenemos que pagar un fuerte rescate: tenemos que desaparecer en nosotros a nuestros maestros. Después salimos a recorrer el mundo, incluido el mundo pasado, en busca de los guías correctos. (Aurora)

Yo creo que hay grandes maestros que no hemos conocido físicamente: en Atenas, en Alejandría, en Damasco, en el México an-tiguo. Observo los libros de mi biblioteca y ahí está su voz, entre sus páginas. Ellos enseñaron a las generaciones de los hombres la magia de los números, el secreto de los astros, los mapas, el tiempo cíclico y los enigmas de los dioses, entre muchas otras cosas.

Nietzsche añade:Generalizándose cada vez más la educación particular y la edu-cación por pequeños grupos, puede casi pasarse sin el educador, tal como ya sucede hoy. Amigos ávidos de saber que quieren apropiarse juntos un conocimiento, encuentran, en la época de los libros, un camino más simple y más natural que la “escuela” y el “maestro”. (El viajero y su sombra).

Cien años después de que fueran escritas estas palabras noso-tros podríamos preguntar: ¿Qué pasará con los maestros y la escuela en la época de la muerte o, para no ser tan radicales, del “afantasma-miento” de los libros? Nosotros entramos en ese tiempo.

IIILas mitologías, los imperios, incluso los dioses, poseen una exis-tencia histórica. Y en el tiempo histórico, lo sabemos, todo tiene un principio y un fin. El poder de la antigua Roma claudicó bajo la mirada de los bárbaros: Alarico y sus hordas la entregaron, sin

miramientos, al demonio de la destrucción. En su caso, las remotas divinidades egipcias o persas son apenas una curiosidad teológica: un tenue rastro de devociones muertas.

Todo bajo la luna tiene su momento: todo es para luego ya no ser. Los modelos pedagógicos no escapan a esa lógica de la fugaci-dad. Para los antiguos sofistas la educación era un negocio al igual que un arte: el de enseñar la virtud; para los espartanos, un ejercicio para la guerra, para los hombres medievales, el conocimiento de Dios y su creación.

Entre los aztecas, por ejemplo, la escuela era un lugar de llanto y penitencia, un recinto para educar a guerreros donde se celebra-ban danzas, se interpretaban sueños, se aprendían cantos, se leían códices, se estudiaba a los astros y las clasificaciones del tiempo. Para nosotros, moradores del mundo de las apariencias, de las reali-dades virtuales: ¿qué es la escuela? ¿Cómo concebimos la educación? Preferimos el conocimiento eficaz y práctico, nos gusta relacionar todo, ordenar todo.

Respecto de los alumnos somos indudablemente optimistas: afirmamos su capacidad de trazar sus caminos intelectuales, de ejercer sus propias determinaciones. Todo bajo una idea central: ser competentes. Y me pregunto: ¿Haríamos bien en creer que somos el modelo final de la educación en la historia de las culturas? ¿De-bemos pensar que somos un caso más? ¿Hay algún futuro para la ideología de las competencias? Ese futuro: ¿es largo o es corto? ¿Qué viene después? ¿Acaso el fin de la escuela de la misma manera en que se avecina el fin de los animales y el de las bibliotecas?

Una cosa me parece casi segura: llegará el momento en que el maestro será un ejemplar en extinción. Será suplantado por robots que, con mentes artificiales más vastas que Wikipedia, afrontarán tras las pantallas de las computadoras todas las dudas de sus alum-nos virtuales sin problema alguno. Ventajas de ello: esos robots no tendrán derechos laborales, no harán huelgas, no defenderán ningún contrato colectivo. Para ese entonces el maestro que usaba gis y que escribía en un pizarrón verde será visto como una antigualla pedagó-gica del tiempo de las cavernas de la educación.

IVComo profesor, yo me acuso:

A). De desconfiar de la idea conforme a la cual únicamente es deseable saber aquello que sirve para hacer algo. Asumo que hay conocimientos que no sirven para casi nada en la realidad práctica pero que, a pesar de ello, son sumamente valiosos.

B). De pensar que hay maestros a los cuales es importante escu-char en silencio, seguir atentamente sus palabras. Esos maestros son aquéllos que producen revelaciones en sus oyentes, que nos impulsan a decir: “Antes de haberlo escuchado, no sospechaba que existieran tantas cosas”. Es cuestionable que se quiera desaparecer dentro de las aulas a esos maestros para dar todo el protagonismo a los estudiantes. Ello puede incluso ser perjudicial para la calidad de la educación.

C). De creer que un buen maestro debe ser capaz de dar una clase admirable sin ningún medio tecnológico. Le bastan el pizarrón, el gis y los libros. Le es posible incluso prescindir de ellos. Su memo-ria y su capacidad reflexiva le son suficientes para transmitir a los estudiantes cosas fundamentales para su aprendizaje.

* Profesor de la Unidad Académica Preparatoria de la UAZ.

1Trabajo dedicado a los estudiantes y a mis compañeros profesores de la preparatoria semiescolarizada, Plantel II, de la UAPUAZ.

Adriaen van Ostade. El maestro de escuela. 1662.

23 de NOVIEMBRE DE 2015 5Libros

Las celebraciones vacías, cuño de los poderosos de todo tiempo, caminan pronto al olvido. Tanto como en su mo-mento producen risa, y hasta lástima. No así la palabra escrita, mecanismo para ejercitar memoria y permanencia. Otra manera del estar aquí. Quién ahora recuerda los fuegos conmemorativos de un centenario: el de la batalla militar de 1914 en Zacatecas. Permanece ésta, sangrienta escaramuza que delineó los derroteros de la gesta revolucionaria, no ya en la historia oral (a cualquiera de sus sobrevivientes habría que sumarle a las evocaciones de la experiencia una centu-ria más) sí en la memoria escrita. Para fortuna de todos, de entre aquellos fuegos permanece un fruto imperecedero. El rescate editorial de una pequeña obra, autoría de Eugenio del Hoyo, La ciudad en estampas. Zacatecas 1920-1940, y que como anota su título se integra por imágenes instantá-neas de la geografía urbana zacatecana luego del apacigua-miento de los temblores revolucionarios.

Una obra, catorce estampas costumbristas de fina re-dacción, surgida de al menos dos momentos. Pues como cuenta Eugenio del Hoyo Briones en su presentación, los antecedentes del quehacer histórico de su padre pueden identificarse hacia 1948, en el marco del Congreso Mexi-cano de Historia celebrado en la capital de Zacatecas, al que se presentó con un texto llamado “El ambiente intelectual, artístico y social de Jerez en la época de López Velarde”. Y junto a ello lo que el presentador define como “el segundo

exilio” de Del Hoyo, resultado de la decisión caciquil del poderoso político de la región, Leobardo Reynoso, quien le arrebató su cátedra en el entonces Instituto de Ciencias, obligándolo a trasladarse a la ciudad de Monterrey “sin tra-bajo, con dos hijos pequeños y uno por nacer”.

La gestación de La ciudad en estampas… no fue inme-diata, recuerda también Del Hoyo hijo. Fue una obra perge-ñada en años hasta que Artes de México la incluyó en su ca-tálogo (1973). ¿Cuándo la escribió…? ¿Cuándo la empezó…?

“No lo sé”, contesta Del Hoyo hijo. “Tal vez la inició desde el primer momento al encontrarse solo en Monterrey en septiembre de 1950, como profesor de planta del Tecno-lógico y como prefecto del internado. A nosotros [sus hijos y esposa] nos había dejado en Zacatecas mientras conocía la nueva ciudad, mientras se aclimataba, mientras descubría las nuevas costumbres y forma de hablar y de comer; nunca se acostumbraría del todo: añoraba su ciudad, Zacatecas”.

A La ciudad en estampas…, prosigue Del Hoyo hijo, [mi padre] “indudablemente le habrá dedicado sus momentos de reposo, entre múltiples deberes, tareas, pasatiempos y respon-sabilidades. Debe de haberle tomado mucho tiempo integrar, revisar, depurar la obra para describir la ciudad en la que vivió y disfruto desde su más tierna infancia. Probablemente dejó el ma-nuscrito listo para imprenta en un cajón, en espera de un editor”.

Editor que ahora se personifica producto del tino, no del festejo hueco, de la Crónica del estado de Zacatecas.

La ciudad en estampas

Para (mejor) mirar ZacatecasPor Mauricio Flores *

Vivir cotidianoLos nombres del pan (chamuco, centenario, semita, cocol), los oficios mineros (colero, destajero, barretero, achichin-que), la nomenclatura urbana (Del Ángel, Del Basilisco, Del Deseo, Del Pedregoso), la variedad de las tunas (cambuja, chamacuera, joconoxtle, manzanita), las celebraciones más añejas y hasta las maneras del cortejo de la época son elementos que integran las estampas de Eugenio del Hoyo. Registros, una especie de selfies perecederas, diríamos ahora, que “surgen del deseo y el ímpetu de avivar la llama de la memoria, un tributo, como si dijéramos, sin más, a la deidad griega Mnemósyme, madre de las musas, para que como los antiguos aedas, dejasen en letra y voces los sucesos dignos de ser contados y resguardados”, anota el cronista zacatecano Manuel González.

Estampas que Del Hoyo enmarca en los años 20-40 del siglo pasado, sin duda un periodo bien recibido por las socie-dades zacatecana y nacional luego de los años de Revolución. “¡La Toma de Zacatecas! ¿Quién no ha oído hablar de ella?”, escribe en su primera estampa el autor. “Por fortuna no es necesario insistir en la efusión de sangre, en las escenas de saqueo, en todos los horrores de que fueron víctimas o testigos sus empavorecidos habitantes. La fecha, 24 de junio de 1914, marca para la ciudad el clímax revolucionario, el fin de una época bonancible y el principio de una etapa muy uniforme y muy bien definida de vivir cotidiano. Ese día, hórrido y terrorífico, es uno de los hitos más bien señalados en la historia de la ciudad”.

“Queremos insistir en que”, subraya Del Hoyo en un discreto plural, “a lo largo de estas dos décadas, la ciudad va vivir una etapa de su historia —o a lo mejor, de su intrahisto-ria— muy estable y muy bien definida y que fue, por razones complejas, un claro fenómeno de inercia decadente de la etapa anterior; es decir, en Zacatecas se advierte como una prolongación de fin de siécle por más de un cuarto de siglo; fe-nómeno interesantísimo que bien valdría la pena investigar”.

Es en ese vivir cotidiano donde Del Hoyo despliega las finezas de su fraseo, perfectas construcciones gramaticales, que a su vez contiene un cúmulo de riquezas. La ciudad será siempre la gran retratada. Zacatecas, recuenta el autor: ciudad ensimismada y sedienta. Ciudad callada y tranquila, llena de silencio (evocación casi rulfiana). Ciudad recoleta y antañona y hasta un tanto mojigata, muy reacia a toda influencia exte-rior que tratase de cambiarla. Encallada en sus costumbres.

La ciudad en estampas. Zacatecas 1920-1940, un bello libro tan indispensable para mejor mirar la ciudad de Zacate-cas y sus habitantes.

000

Eugenio del Hoyo, La ciudad en estampas. Zacatecas 1920-1940, Crónica del estado de Zacatecas, México, 2014, 212 pp.

6 LA GUALDRA NO. 223

Gráfi

caEl taller, el estudio, el espacio del artista

Leo RodríguezLa mezzotinta como lenguaje propio

Por Leo Rodríguez1

La mezzotinta es una técnica única dentro del oficio del grabado tradi-cional; se emplean herramientas únicas y el proceso que se emplea en cada lámina es de paciencia y dedicación. Así como la xilografía tiene una profunda significación expresiva, o el aguafuerte tiene una esté-tica única, la mezzotinta tiene un lenguaje muy particular, que le con-fiere una sobriedad difícil de encontrar en otras técnicas. La ausencia de línea en el grabado en mezzotinta, el negro profundo, la luz tenue que se puede lograr con cada obra y las transiciones de tonos entre luz y sombra, hacen que la mezzotinta tenga un código estético único; es una técnica donde se pueden emplear composiciones pictóricas por sus cualidades sin dejar de lado la expresión y las fórmulas de la gráfica, es una técnica que procura cuidadosamente cada detalle en su elaboración y eso le da un estilo único.

El utilizar la mezzotinta como fundamento para mi propuesta gráfica, me da la libertar de poder utilizar los recursos propios de la gráfica y sus contenidos visuales, y a la vez utilizar un lenguaje y composiciones propias de la creación pictórica, este vínculo en sí mismo, para mí, forma un lenguaje muy particular dentro del grabado, que comunica y transmite pero a la vez intriga y asombra. Tomar ele-mentos desde lo simbólico, es un recurso frecuente en la producción gráfica que sale de la prensa de mi taller, asomarse de vez en cuando a las estructuras del inconsciente y tomar recursos sin preguntar… es una manera sincera de utilizar una herramienta tan importante como la imaginación.

La interpretación entre líneas, de las visiones entre el sueño y la vigilia, las imágenes que se materializan a través de la reflexión entre uno mismo y el entorno, la eterna fuerza reflexiva y creativa que fomenta la alegría de los cambios, son el proceso y el lenguaje que me ha dado la mezzotinta para mi propuesta gráfica que ejerzo desde el oficio de grabador, con un profundo compromiso que me lleva a inda-gar y buscar cada vez más en los recursos gráficos para depurar cada día más mi trabajo como artista.

1 Leo Rodríguez. Guanajuato, 1986. Artista plástico autodidacta, comenzó su formación como grabador en el Centro de las Artes de Salamanca. Ha expuesto en galerías y museos nacionales e interna-cionales de manera individual y colectiva. Especializado en grabado; enfocado en la producción de obra gráfica con técnica de mezzotinta a la vieja usanza que desde hace casi 5 años viene desarrollando. Forma parte de la Sociedad Internacional de Mezzotinta. Coordinó la primera carpeta de gráfica de mezzotinta a nivel nacional y proyecta una car-peta internacional próximamente. Actualmente se dedica a la docen-cia en centros universitarios del suroeste de Guanajuato y es director de la Casa de la Cultura de Pénjamo, Guanajuato, al tiempo que realiza su producción gráfica en el Taller de Grabado “Semilla Negra” donde difunde el oficio gráfico entre los jóvenes de su pueblo.

www.facebook.com/LeoRodriguezPrintmaker/leokese.tumblr.com

723 de NOVIEMBRE DE 2015

Gráfica

LA GUALDRA NO. 2238

Perdóneseme la arrogancia: el diagnóstico, la cura y el trapito

Está bien simple, carajo.Daniel Mondragón

Por Eduardo Campech Miranda

La semana pasada se dieron a conocer los resultados de la prueba PLANEA. De acuerdo a una nota periodística publicada en este diario, Zacatecas ocupa el quinto peor desempeño en área de Comunicación y Lenguaje en el nivel Primaria, en tanto es el octavo pero, en la misma área, pero del nivel Secundaria. Tengo dudas en torno a la evaluación cuantitativa de la comprensión lectora en particular, y de los conocimientos en general. Sin embargo, las evaluaciones estandarizadas son la herramienta más utilizadas con la finali-dad de homogeneizar los criterios a ponderar, pero sin tomar en consideración los contextos.

En varias colaboraciones he aludido a ello. En algunas compartiendo experiencias personales, en otras dando esbo-zos de cómo se podrían resolver. El método que planteo, muy artesanal si se quiere, es seguir la lógica. Creo que es a lo que apuestan estas evaluaciones. Lo puse en práctica en toda mi vida estudiantil, aún en aquellas circunstancias en que nadie daba un quinto por mí. Pero también la usé con un grupo de niños que iban a presentar examen de admisión a secundaria y más recientemente con una institución de Educación Media Superior.

Ya he compartido la anécdota de la Olimpiada Nacional de Biología en su fase estatal, a ella se suman mis exámenes para ingresar a la secundaria, el Instituto Politécnico Nacional y un sinfín de evaluaciones en el mismo sentido. En todas,

lo digo con humildad, alcancé los puntajes más altos. Sé que no soy un superdotado intelectualmente, pero los resultados mostraban yo poseía el conocimiento en el área en cuestión. Años después, ya estando en este ámbito de la formación de lectores, reflexioné todos esos episodios. De ahí mi interés por poner en práctica las deducciones obtenidas. La primera ocasión fueron los niños.

Con ellos trabajé de noviembre de 2011 a mayo de 2012, todos los lunes y jueves dos horas. De dieciséis chicos, de asistencia regular, catorce aprobaron.

Un par de años después, una institución de Educación Media Superior me solicitó que diseñara una capacitación a partir de un simulador. Me parecía que el software no cumplía con los objetivos que exponía, así que les planteé mi teoría y metodología y aceptaron. Fueron, aproxima-damente, tres o cuatro sesiones de cinco o seis horas cada una. Pero el resultado (y aquí aclaro y menciono otros factores fundamentales: la disposición, interés, puesta en práctica, reflexión y autocrítica de los docentes) mostró que valió la pena. Una de las modalidades (cuenta con dos), ascendió del octavo al séptimo lugar, la otra del décimo al cuarto.

Después llevé el proyecto a sindicatos, funcionarios de educación, diputados, profesores… pero lo guardaron, no han creído. Desde luego que tiene un precio económico, y ahí es donde “la cochina tuerce el rabo”. Pero tan seguro estoy de los resultados que se pueden obtener implemen-tando mi metodología, que en caso de no conseguirlo, estoy dispuesto a reintegrar el pago. Perdóneseme la arrogancia, sólo es reflejo que conozco el diagnóstico, la cura y el trapito. Los dejo con una frase de Sabina: “Si quieres encontrarme, ya sabes dónde estoy”.

Prom

oció

n de

la le

ctur

a

El demonio y la señorita Prym era un título in-teresante. Cogí el libro y vi la sinopsis que no resultaba tanto: un hombre atormentado por su pasado y un joven en busca de la felicidad y la pregunta ¿el ser humano es bueno o malo? Las ganas de leerlo se me esfumaron de inmediato. Aún así, lo leí. Oraciones como “sus ropas estaban gastadas por el uso o tenía el cabello más largo de lo normal e iba sin afeitar, o bien cuando me dirigí a la cabina indicada o un ver-dadero ejército de técnicos ya había conectado el cable telefónico subterráneo con los aparatos más modernos existentes y una energía dife-rente se desparramó por la plaza como si, de un momento a otro, toda aquella historia hubiera perdido su cariz trágico y se hubiese convertido en la búsqueda de un tesoro escondido”, me hi-cieron ver el por qué del desprestigio que sufre este autor.

Tan baja estima reside en que la literatura es arte, y la base de su artificio es el discurso, el uso

de la lengua, el dominio de la misma, aunado a la imaginación y la creatividad. Probablemente la historia sea el pretexto para la construcción de una obra de arte literaria. El escritor, o mejor dicho, el artista, busca construir por medio de las palabras una historia arropada y matizada por signos lingüísticos, los cuales se encaminan por los caminos de la poética y la estética.

Por eso algo como “La imagen que tenemos de la ciudad siempre es algo anacrónica. El café ha degenerado en bar; el zaguán que nos dejaba entre-ver los patios y la parra es ahora un borroso corre-dor con un ascensor en el fondo” es un ejemplo de lo que es una buena construcción literaria. Para comprenderlo mejor habrá que desmenuzar las frases de arriba y ésta misma. “Ropas gastadas por el uso” es una oración muy común, fácil de construir, usada por la gente incluso en el habla cotidiana; “el cabello más largo de lo normal” no es algo que quede muy claro pues ¿qué es lo normal? La respuesta depende de la época,

la cultura y el grupo social al que se refiera; “un verdadero ejército de técnicos” es otro lugar común, es decir, otra frase fácil de uso habitual y “una energía diferente se desparramó” también suele ser usada por la gente.

En cambio la imagen anacrónica de la ciudad encierra una implicación que va más allá que la simple oración: se tiene una idea subjetiva de la ciudad que no corresponde a la realidad, sino al recuerdo, a la memoria, por ello el café que se frecuentaba es ahora un bar y “el zaguán que nos dejaba entrever los patios y la parra” ya no es tal, en su lugar queda un corredor borroso y un ascensor al fondo.

El arte en la literatura consiste en hacer que las palabras nos evoquen ideas a través de un sentimiento estético, que los signos lingüísticos llamen la atención de nuestro espíritu, que el libro que acabamos de leer no sólo sea una historia atractiva e ingeniosa, sino que al estar leyendo las páginas de un libro pueda el lector

sentir cómo las palabras impregnan vitalidad en su subjetividad, cómo se puede gozar la lectura de una descripción o una narración, cómo “oíanse, en sordina, los rumores de la calle mientras, arriba, las poleas concertaban, sobre ritmos de hierro con piedra, sus gorjeos de aves desagradables y pechugonas”.

El abismo entre Paulo Coehlo y la literaturaCarlos Flores Cortés

Libr

os

23 de NOVIEMBRE DE 2015 9

El cuatro y cinco de noviembre pasados se organizó en la Universidad Sorbonne un pequeño festival, o mejor dicho una mues-tra cinematográfica del País Vasco coordi-nada por la profesora Maitane Ostolaza. El objetivo era celebrar la inclusión de la len-gua vasca dentro de la currícula de lenguas ofertadas en la universidad y difundir la nueva materia entre los estudiantes (es un curso opcional de segunda lengua).

Para ello hubo un taller para estudian-tes destinado a presentar los cortometrajes seleccionados por la estructura Kimuak de la Filmoteca Vasca, luego una proyección abierta al público, y el segundo día la pro-yección del largometraje 80 Egunean, reali-zado por Jon Garaño y Jose Mari Goenaga (este último presente en la sala).

Lo que me lleva a comentar esto es presentarles la susodicha estructura Ki-muak (Brote es su traducción al castellano) dirigida por el muy afable y profesional Txema Muñoz.

Creada con 1998 con el apoyo del De-partamento de Cultura del Gobierno Vasco a través de Etxepare Euskal Institutua-Instituto Vasco y de Euskadiko Filmategia-Filmoteca Vasca, Kimuak se ha puesto la misión de coproducir, difundir y divulgar

la creación cinemato-gráfica de cortos del País Vasco (tanto del español como del francés).

Txema Muñoz se ocupa, por tanto, de recibir a los entre 55 o 70 cortos anuales y de inscribir y difundir, en una larga lista de fes-tivales inter-nacionales (calculan haberlo hecho en ya casi 1,000), a los siete cortometrajes se-leccionados por el grupo de colaboradores de Kimuak. Pero no sólo en festivales, sino

también de montar retros-pectivas o viajar con ellos en actos públicos (como este uni-versitario) para alar-gar la vida de estos documen-tos.

Al inicio Kimuak aprovechó el impulso del cine español que da-ban en los años

90 las figuras de algunos directores como Alex de la Iglesia, Julio Medem y Montxo Armendáriz. Querían no sólo afianzar un

objetivo documentalista centrado en lo político y folclórico de Euzkadi, sino que se abrieron a la ficción de tono cómico, a la parodia identitaria, a lo musical y a lo romántico.

Pero el reconocimiento mundial llega-ría en el año 2003 cuando el cortometraje 7,35 am, de Nacho Vigalondo, quedó seleccionado para el Oscar en la categoría de Mejor Cortometraje. Este escaparate abrió a Kimuak al reconocimiento inter-nacional. Situación que se confirmó dos años más tarde, en el 2005, con la misma nominación para Éramos pocos, de Borja Cobeaga. Y ahora, diez años después, un nuevo cortometraje, Minerita, de Raúl de la Fuente, aparece en la preselección de los óscares en la categoría de Mejor Do-cumental.

Actualmente, el trabajo de Kimuak tiene mayor reconocimiento fuera de España que dentro de ella, es por lo que, para equilibrar el asunto, han comenzado a entablar redes locales, como es el caso del Festival de San Sebastián. La eficiencia de esta estructura es evidente cuando se tiene en cuenta que en Euskadi no existen escuelas profesionales de cine. Quizás para reflexionar las excusas de otras latitudes.

Desayuno en Tiffany’s, mon ku Kimuak estructura de cortometrajes vascosPor Carlos Belmonte Grey

De vez en vez me gusta ver un programa de TVE: Saber y Ganar. Hoy una de las trivias se titulaba Productores, inmediatamente pensé en cine y la pregunta tenía que ver con uno de los productores más emblemáticos de Hollywood: David O. Selznick. No pude menos que re-cordar que él había sido el productor de Lo que el viento se llevó, Duelo al sol, Adiós a las armas, Rebeca y mu-chas más. Recapitulando me acordé de que el gran Alfred Hitchcock luego de leer la novela Rebeca de Daphne Du Maurier quiso comprar los derechos para llevarla al cine; sin embargo el precio que pedía el

agente era demasiado alto y tuvo que renunciar. Selznick no tenía los mismos problemas económicos y los adquirió. Posteriormente comenzó a negociar con Hitchcock para que él la dirigiera.

La producción, cuyo rodaje comenzó justo cuando iniciaba la Segunda Guerra Mundial, se vio afec-tada por la lucha de personalidades dentro y fuera del plató. Hitchcock tenía un estilo creativo muy personal y Selznick pertenecía a la vieja es-cuela de productores de Hollywood que querían que sus películas se atuvieran a lo programado, el guión, y los deseos del productor. Selz-

nick estaba decidido a imponerse a Hitchcock, para el que se trataba de su primera película estadounidense. Joan Fontaine (la protagonista cuyo nombre nunca se sabe), que para en-tonces tenía veintiún años, recuerda que Hitchcock creó problemas deli-beradamente durante el rodaje: “Para ser sincera, Hitchcock quería tener control total sobre mí, era divisivo y no le agradaba que los miembros del rodaje no se gustasen entre sí. Esto ayudó en mi interpretación, ya que se suponía que me asustaba todo el mundo y dio mucha tensión a mis escenas. Él mantuvo el mando y pro-dujo el trastorno que deseaba.”

Rebeca fue un éxito. Le gustó tanto a la crítica como al público y ganó dos Oscars: Mejor película y mejor fotografía. Al año siguiente Joan Fontaine obtuvo el Oscar como mejor actriz por Sospecha, dirigida por Hitchcock.

Por cierto ¿por qué ya no ree-ditarán las novelas de Daphne Du Maurier?

Castillo de sal si puedesPor Ester Cárdenas

Rebeca

Cine

LA GUALDRA NO. 22310

23 de NOVIEMBRE DE 2015 11Río de Palabras

Sal, sabe a sal, el sudor siempre sabe a sal y sabía a lo mismo en esta ocasión como todas las veces. Había pasado casi toda la tarde. Ya empezaba a os-curecer. Mientras caía el día, seguía corriendo pensando cómo huir o si volver era una opción.

Al final subió al monte. Iba corriendo sin parar en ningún

momento, cuidando no ser visto. Dicen que cuando corres demasiado te duelen las piernas y hasta se aca-lambran, ahora no había tiempo para eso. Antes de llegar a donde se dirigía, se detuvo en uno de los arboles. En la espalda sintió su corteza, el árbol estaba frío y le refrescaba la espalda que también sudaba. Debajo de ese ár-bol donde por primera vez se detuvo, pasó su lengua por debajo de su nariz, el sudor sabía a sal y recordó que su abuela decía que las lágrimas también saben igual.

Trató de pensar en su mamá, en lo que su papá pensaría de él… en todas esas cosas que le hacían sentir vergüenza y también pensaba en su cuerpo como una laguna salada.

Lo único que importaba ahora es que él había decidido correr. Sólo él, la

naturaleza, la vergüenza y la sal que se escurría por su rostro.

Cuando estuvo al fin en la cima de aquel monte lleno de obstáculos, comenzó a alentar su paso y ahora no corría si no caminaba. Mientras, el sudor se confundía con las lágri-mas para corroborar lo que decía su abuela, que el sudor y la desolación saben igual.

Axayácatl se quitó lo poco que tenía encima y llorando sacó un pie-dra de obsidiana con la que después de tomar aire, se rasgó el vientre. Y mientras veía la sangre que salía por su abdomen, corroboró lo que temía, y mirando hacia abajo lloró, observando cómo los mentirosos, aquéllos que decían ser la Serpiente Emplumada los habían engañado… y él por miedo, cobardía, impotencia, decidió no ver lo que ahora contemplaban sus ojos. Llorando de desplomó colina abajo.

La ciudad en llamas, mujeres pro-fanadas, las calles llenas de sangre, niños muertos a las orillas y unos guerreros que, queriendo defender lo que era suyo, tenían el mismo miedo que él.

Y en aquella colina solitaria; ver-güenza, sangre, tierra y sal.

Laguna de salPor Descortés Hernández

I. VerdeSomnoliento, aún rezuma en mis pupilas la savia ingente de la curia mexicana

los soles que me arrullan,las lluvias que adolecen de nopales en terrazas

que no cesan de enamorarse;transito taquerías henchidas de verdades, colores que se mezclan fieles con el olor que

como lengua mueve conciencias.Me tumban bicicletas rayadas en asfalto, mas el

ruido que no cesa y la alfombra de las pieles no dejan de inculcarme la voz verde de la tierra.Meditome alargome escondo entre las sombras de unos árboles alados.De pronto una nieve, un flan, el pollo incandescente;los viajes de la vida resumidos en vidrio mexicano...No sé si duermo o me vence el sueño, de un

rincón nace el sonido de trompeta de esqueleto, acordeones de cajeta y tambor desvencijado.

No sé si bebo o me vence el duelo, paredes de tequila y cuadros de cerveza, las luces de afuera me toman por dios o por la bestia pero en el fondo creo que en el quicio de la cama me esperan las estrellas…

No sé si como o me vence la gula, pero pastores de pizza me persiguen por ríos de

aguacate y jitomate.Al final es sólo el verde de mis ojos,al final es sólo vicio derretido,las batallas que se libran hacia adentro son más

fuertes que el latir de los venados, los escollos que nacen como auroras se reprenden en camiones atestados de humildades...

II. BlancoGuadalupe buena virgen del amor y de los fieles...encomienda la vida a tus ojos soles,las verdades que nos duelen y se filtran por los

poros, como fuentes que se brotan de nuevo en el invierno...

la purezay las raíces que me arranco desde adentrorequiebrosdunaspendones de silencio...miro los montes, aquéllos que nos vieron nacer de entre terronessueño con el oroentrego mis corcelesy espero,ansiosomisteriosodulce a la vez que extraño...bebo los tequilas de la paz desmesuradatrago y te veo colgando de la luz de tus iglesias, esperando la dicha que blanca y tierna te puebla...

III. RojoDe la sangre y los perdones, de batallas y aventones,del amor de las mujeres tomado como droga,así transcurre la vida en su colapso, así se tienen las manos como cuerdas...finosuaveseda para un cuerpo que le pecó de vanidades,graveestentóreofusiles para una sangre que se tiñe de ilusiones...me acerco a tu pistolame suena cierto ecome apuntasme disparas...las balas de un país que te atrapa como cebo...

* Poeta nacido en Madrid. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid.

Obtuvo el 3er. Premio (concurso Coslada-Madrid) y una señal de Mérito en “Il Convivio” (Italia). Mail: [email protected]

Poeta en el DFPor Javier Márquez Álvaro*

12 LA GUALDRA NO. 223 / 23 DE NOVIEMBRE 2015

Río d

e pal

abra

s

Una apariencia que engañaes una apariencia perfecta

algunas caricias,en desbordadas nochesde estrellas, traicionan

sofistiquemos el benévolo artede decir y hacer en merced directa de los solitarios, de aquéllos que hicieron de la soledad su fantasíasu moradasu hospiciosu castillo.

Pensemos en ellos como náufragosde su propia isla portátil pensemos en ellos, mejor aún, como casos terminales,pensemos en ellos

como cuando debatimos la eutanasiapensemos en ellos, por humanidadcomo candidatos a un tiro de gracia

fundemos una asociación de beneficencia,hagamos un padrón e incluyamos a quienes precisen un abrazo, un beso salvajeuna tarde de cariño

nada cuesta hacer feliz a alguienpara al final del día, dejarlo más triste, de lo que creía podría estar

eso es, necesitan un tiro de graciaantes de que vuelvan a creer en el amory no resistanpor humanidad, ¿alguien?

Acto de humanidad hacia los solitarios

Por Roberto Galaviz

En el comedor, me subo a la silla, y desde ahí me pongo a dejar caer flores blancas, ésas, que parecen margaritas, pero que no lo son, éstas son más pequeñas y livianas, y que crecen junto a la cerca de piedra y yo las voy recogiendo cuando voy todos los días al molino a moler el nixtamal todas las mañanas. Me gusta el comedor porque huele bonito. Huele a frutas… A pan… Alrededor de la silla queda una tupida alfombra blanca. Me iba a subir arriba del ropero de mis papás, que es el más alto y sólido. Pero me dio miedo, qué tal si me caigo y me rompo la boca o me quedo cucha. Y si me rompo la boca no voy a poder besar al Pascual ora que se vaya pa’l norte. De por sí anda todo alborotado con el viaje. Que dizque se va a trabajar, a ganar mucho dinero. Y a regresar a poner un negocio, todavía no sabía bien de qué. A casarse con-migo, y a tener dos o tres chamacos, y hacernos grandes, mayorcitos. Y hacer familia. Me gusta subirme a la silla y dejar caer las flores blancas como si fueran rehiletes, de ésos que uno hace con papel y los deja caer desde la azotea o desde las peñas altas del cerro de Las Güilotas. Y caen girando, dando vueltas,

despacito. Disfruto mucho ir cortando las florecitas en la cerca de piedra. Me voy impregnando con su aroma. Me gusta subirme a la silla del comedor y dejar caer las flores como rehiletes, aunque después tenga que ponerme a barrerlas, porque si no, si dejo el tiradero, mi mamá se va a encorajinar y me va a jalar el cabello y a darme coscorrones, una cachetada o nalgada bien dada, de ésas que dejan ardiendo la piel. O a retorcerme un pellizco en el brazo: ¡Muchacha traviesa! ¿Qué no te puedes quedar quieta cinco minutos? Y no me va a dar permiso para ir al baile de despedida de los muchachos que se van al norte. Me gusta subirme a la silla y aventar pa’ arriba el manojo de flores, y que se vengan cayendo como lluvia, que imagino, de estrellas. El cielo se desmorona sobre mí. Bañándome. Y a mí me da mucha risa. Mucho contento. Me lleno de felicidad. Pero luego me pongo triste. Y no se bien por qué… Y ya de por si ando bien triste y sin ánimo porque se va el Pascual, y entablo una endiablada lucha por no ponerme a chi-llar en el rincón más oscuro de la casa, entre polvo y telarañas… ¿Qué tal que ya no regresa?

Rehiletes“La vida no merece arriba de quinientas palabras”.

Lorenzo Silva.

Para Juan Carlos Villegas.

Por Alberto Huerta

Guarda uno piedras, no sólo en el riñón dentro del cuerpo, sino sim-ples piedras que se va encontrando en el camino, en los miles de caminos que va uno recorriendo. Piedras que si estuvieran vivas contarían historias, pero que como son inertes ni hablan ni expresan nada. Están ahí nada más, estáticas, ocupando el espacio. De repente, cuando me gana el fastidio o cuando ya su número es tanto que no encuentro ni dónde ponerlas; las aviento por la ventana. Las piedras parece que volaran, que de repente animadas, se volvieran vivas; y me entra un gusto de pensar que por un acto de magia se ha producido un milagro y se pueden convertir en pájaros, en mariposas o al me-nos en sapos… pero no; la gravedad les gana y otra vez terminan tiradas

en el suelo. A veces me llega la des-memoria y las vuelvo a levantar, a traerlas y recuperarles otra vez su espacio en la casa. No voy a negar que a pesar de su nulidad, algunas de ellas se han vuelto utilitarias: sostienen papeles para evitar que los vuele el aire, detienen alguna puerta, sirven para poner sobre la mesa cazuelas calientes; algunas me sirven para conciliar el sueño al contarlas como si fueran borregos; otras se vuelven problemas que escondo enterrándolas en el patio o en las macetas, unas más me sir-ven para matar el tiempo entre una hora y la otra. Hasta que encuentre la piedra precisa, que no preciosa. Aquélla que me pueda amarrar al cuello, para dirigirme con ella hasta el río; y entonces sumergirnos jun-tos hasta el fondo.

Piedras

Por Pilar Alba

Juan Carlos Villegas. Margarita en Ultramar. De la Serie Mundanal (que puede usted visitar en el Museo Zacatecano). Foto Magdalena Okhuysen, Texere/MeDeaPrint.