ETAT DES LIEUX TERRITOIRES EN TRANSITIONdraaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Etat... ·...

Transcript of ETAT DES LIEUX TERRITOIRES EN TRANSITIONdraaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Etat... ·...

ETAT DES LIEUX TERRITOIRES EN TRANSITION Fiches de synthèse d’actions par Département Agir vers une transition alimentaire dans la Région Grand Est

INTRODUCTION

Dans le cadre d’une mission confiée à l’association IUFN (International Urban Food Network) par la DRAAF Grand Est de Mars 2017 à Mars 2018, 24 entretiens ont été menés avec des acteurs des Projets Alimentaires Territoriaux de la région ainsi qu’une fiche synthétisant, pour chacun des 10 départements, les actions participant à la dynamique des PAT.

Sans aller jusqu’à l’exhaustivité, les entretiens et synthèses de ce document présentent une photographie à un instant T de ces dynamiques dans la région et donnent des exemples concrets de démarches et d’actions. La finalité est de partager l’existant entre les acteurs concernés et de diffuser des sources d’inspiration et de concrétisation des PAT.

Chaque synthèse présente des chiffres clefs sur le territoire, un résumé des actions par les principaux porteurs de projet puis des éléments plus détaillés ainsi que l’ensemble des partenaires et des liens vers des sources d’informations supplémentaires. Lorsque le territoire présentait des initiatives ayant un intérêt complémentaire aux PAT, elles ont été également résumées sous l’intitulé « hors PAT ». Ces fiches sont complétées par des entretiens avec des acteurs porteurs ou partenaires de ces initiatives. Les entretiens retranscrivent les propos des acteurs le plus fidèlement possible afin de garder vivant leur caractère de témoignage. Les personnes interrogées font état de leur travail, leur avancement, leurs questionnements et leurs difficultés. Elles présentent également, explicitement et en filigrane, leur vision des PAT et leur contribution à une transition alimentaire.

L’ensemble de ces documents sont en ligne sur le site de la DRAAF et seront mis à disposition sur la plateforme numérique du réseau La main à la PAT.

2

SOMMAIRE

Ardennes : 5 o Fiche :

PAT en cours de la Chambre d’Agriculture Initiatives hors PAT : Pays des Crêtes Pré-ardennaises, Festival Sème la culture,

« ateliers vergers » du PNR des Ardennes. o Entretiens :

Chambre d’Agriculture des Ardennes le Pays des Crêtes Pré-ardennaises

Aube : 14 o Fiche :

PNR de la Forêt d’Orient, projet PNA Initiatives hors PAT : les actions du Grand Troyes

o Entretiens : le Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient la Ville de Troyes

Bas-Rhin : 21 o Fiche :

PAT de l’Eurométropole de Strasbourg Initiative : PAT en démarrage à Sélestat

o Entretiens : Strasbourg Eurométropole, volet agricole Strasbourg Eurométropole, volet social

Haute-Marne : 31 o Fiche :

PAT en cours de la Chambre d’Agriculture de la Haute Marne Initiatives hors PAT : dive fermier de Saint-Dizier, association Adama pour la diversification,

expérimentation en collège, Pays de Langres o Entretiens :

La Chambre d’Agriculture de la Haute-Marne Le lycée agricole Fayl Billot La Communauté de Communes Vingeanne Auberive Montsaugeonnais

Haut-Rhin : 42 o Fiche :

PAT de Mulhouse Alsace Agglomération Initiative hors PAT : Dannemarie

o Entretiens l’Agglomération de Mulhouse (M2A) la Fondation MACIF l’association SALSA L’entreprise d’insertion par le maraîchage et la restauration, l’Insef

Marne : 53

o Fiche : Initiatives hors PAT : dynamique autour de Reims,

lutte contre le gaspillage alimentaire par le Département, plateforme des producteurs biologiques (MBCA), approvisionnement local dans les collèges.

o Entretiens : Manger Bio en Champagne Ardenne Communauté Urbaine du Grand Reims

3

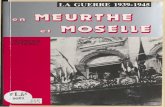

Meurthe et Moselle : 60 o Fiche :

PAT du Département Initiatives hors PAT : réseau d’agriculteurs bio, mesure contre le gaspillage dans les collèges, compostage.

o Entretiens : Conseil Départemental de Meurthe et Moselle Grand Nancy

Meuse : 69 o Fiche :

PAT du Pays Barrois Initiatives hors PAT : Centre des Agrobiologistes Lorrains (CGA),

CPIE, Grand Verdun o Entretiens

Pays Barrois Centre des Agrobiologistes Lorrains (CGA)

Moselle : 78 o Fiche :

Initiatives hors PAT : Observatoire Départemental de la restauration collective Ferme collective à Metz

o Entretiens : Direction Départementale des Territoires Ferme collective de Metz

Vosges : 86 o Fiche :

PAT en cours de Mirecourt : le café Utopic Initiatives Hors PNA : le PNR des Vosges, Conseil Départemental, Chambre d’Agriculture

o Entretiens : EcOOparc, co-porté par le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges Café associatif Utopic à Mirecourt Pays d’Epinal

4

ARDENNES

5

Département des Ardennes

Emploi agricole et circuits courts

AXE PRINCIPAL

Le projet des Ardennes démarré en juillet 2016 et engagé jusqu’en 2019 est centré sur le lien entre agriculture et distribution. Il met en cohérence les initiatives existantes afin de maintenir et développer la consommation locale et se développe selon 5 axes :

La formation des agriculteurs (coût de production et coût de revient). Depuis 2013, 100 agriculteurs ont été formés.

La création de dynamiques de groupe (Drive fermier : depuis 2016, 140 paniers par semaine…).

La préservation et la création d’outils (Abattoirs, légumerie, production fromagère …) en lien avec de nouveaux débouchés (GMS, cantines).

La professionnalisation des filières courtes (Filière porc : des producteurs aux IGP : relocaliser l’approvisionnement en viande du boudin blanc de Rethel par exemple).

Explorer des nouveaux circuits de commercialisation (restauration hors domicile, restaurants, grandes et moyennes surfaces…).

2 ACTIONS CIBLEES POUR L’APPEL A PROJET

Intégration de produits ardennais dans les établissements scolaires. Commercialisation de produits laitiers locaux dans les GMS.

Le Projet est coordonné par la Chambre d’Agriculture. La demande de financement concerne 2 actions cibles de distribution pour les produits bio et locaux : les cantines et les grandes et moyennes surfaces.

Département des Ardennes: 457 communes 291 000 hab (2013) 54 hab/km² Secteurs concernés : agriculture 4660 emplois commerce de bouche 4000 transformation 2500 Au total 11 160 emplois concernés

Responsable du PAT : Claire Pignon, Chambre d’agriculture des Ardennes Contact : [email protected] Référente projet : Aurélie Renard 03 24 33 71 29 06 89 58 34 11 [email protected]

Carte d’identité

6

Liste des acteurs impliqués dans le PAT

Conseil Départemental Chambre d’Agriculture Communautés de

communes du Pays Rethélois et de l’Ardenne Thiérache

Ville de Charleville-Mézières Manger Bio en Champagne

Ardennes (MBCA) FRAB Fed. Départ. Groupes Etudes

Dév. Agricole des Ardennes France Agrimer Chevilles ardennaises 4 enseignes GMS,

commerces de détails, abattoirs

INITIATIVES HORS PAT

Les « ateliers-vergers » du PNR des Ardennes : préserver le patrimoine fruitier local et sensibiliser le public au maintien des vergers et aux techniques de greffe et de taille. Développement d’un réseau de vergers conservatoires.

« Sème la culture » soutenu par la Chambre d’agriculture et 10 partenaires: festival de spectacles accueillis par des fermes, repas bio et local pour le public. Rencontres entre les urbains et les agriculteurs.

Initiatives dans le pays des crêtes pré-ardennaises : dans ce territoire plusieurs initiatives : produits locaux dans les cantines, rassemblement de producteurs pour créer un atelier de découpe etc (voir entretien).

DETAIL ET AVANCEE DES ACTIONS

1/ Intégration de produits ardennais dans les cantines scolaires

Des groupes de travail vont être mis en place : sur les marchés publics, sur les coûts (matière première et repas), pour la sensibilisation et la formation des gestionnaires et cuisiniers, pour la mise en place d’une plateforme commune.

2/ Commercialisation de produits laitiers ardennais dans la GMS

Les partenaires constatent l’absence de contractualisation entre les producteurs ardennais et la GMS alors que la demande en produit local existe. Le département étant un producteur important de lait, les participants souhaitent démarrer par ce secteur en créant une brique de lait made in Ardennes.

Le projet se développera par une phase d’étude (recenser les producteurs intéressés), puis par une phase technique (marque et packaging), puis l’organisation de la mise en brique et enfin la mise en marché et la communication.

Pour en savoir plus :

http://www.mangerbiochampagneardenne.org/

http://www.drive-fermier.fr/charleville/

http://www.laireagrange.fr/pages/contact.html

http://www.ardennes-de-france.com/ardennes-de-france-assiette-ardennaise

7

Chambre d’Agriculture des Ardennes

Produits locaux dans les grandes et moyennes surfaces et la restauration collective

L’objectif du projet

Le PAT est pour nous un élément structurant de nos initiatives, un levier pour favoriser la consommation locale. A l’intérieur de notre PAT nous avons plusieurs groupes qui correspondent à plusieurs projets.

Nous avons un groupe sur la restauration collective avec le Conseil Départemental pour les collèges et avec la Région pour les lycées. Nous avons mené un état des lieux par accolement de données puis nous avons travaillé sur les appels d’offre, les tonnages et les volumes. La production n’est pas organisée donc nous travaillons là-dessus. Nous avons entre autre été visiter la cuisine centrale de Toul pour voir un exemple de ce que l’on peut faire.

Nous avons également un groupe qui travaille sur les outils, mené par les élus. Dans ce groupe nous avons un projet de légumerie avec un acteur de l’ESS. Il y a des ateliers de réinsertion qui ont également un jardin de cocagne. Nous avons décidé d’établir un pont avec eux, au lieu de faire un investissement supplémentaire. Il y a également un projet de fromagerie collective. Pour cela, nous sommes partis du constat que nous avons des fromages locaux mais qu’ils ne sont pas connus. Nous avons donc décidé de travailler sur un produit qui serait très identifié. Il y a un groupe de producteurs sur la mise en bouteille de lait. Nous allons mettre en place l’organisation de la collecte sur le territoire pour faire de la vente en grande et moyenne surface.

Enfin nous avons un autre groupe qui est sur la dynamique de l’action « les Ardennes dans votre assiette ». Cette action est un temps fort pour mettre nos dynamiques en lien avec la GMS et plus spécifiquement la distribution de viandes et de fruits et légumes. En 2017 nous voulons installer 4 nouvelles filières dans la GMS. C’est une action qui est davantage un enjeu de communication pour que le consommateur identifie ces produits. Nous avons mené une opération fruits rouges qui a très bien marché. Le produit saute aux yeux et de notre côté nous avons pu identifier quel était le volume de production possible par la seule production locale. Le produit existait déjà mais là il avait une place plus importante, plus clairement identifiée avec une dimension d’identité du territoire.

En revanche, nous ne savons pas si suite à ces opérations des produits locaux ont été intégrés dans la GMS. Pour cette opération, nous travaillons avec 10 hypermarchés et bientôt 15. Il y a certaines enseignes qui sont ouvertes et d’autres qui ne le sont pas. Nous savons par exemple que nous ne pourrons pas travailler avec Lidl. Nous voyons bien que la GMS c’est une autre culture, c’est un monde différent. Leur approche est centrée sur le chiffrage mais si nous allons vers eux, les liens vont se construire. Nous avons été aidés pour ces opérations par les producteurs de fruits et légumes qui travaillaient déjà avec eux. Ces producteurs étaient soit en conventionnel soit aussi en vente directe et en magasin de vente directe. Ils nous ont ouvert leurs contacts avec la GMS. Pour ces producteurs il n’y a pas de réelle concurrence car eux aussi ont leurs habitudes de vente dans ce circuit alors que là il ne s’agissait que d’une opération ponctuelle. Par ailleurs la demande excède largement l’offre potentielle si on regarde la production maraîchère du département.

« Le PAT est pour nous un élément structurant de nos initiatives, un levier pour favoriser la consommation locale »

Activité : Accompagnement de la vente de produits locaux dans la GMS et RHD Territoire : 457 communes 9 intercommunalités 291 000 habitants 54 hab/km² 55 480 à Charleville-Mézières 5% Conversion bio Responsable : Aurélie SATTEZI Contact : 03 24 33 71 29 [email protected]

Carte d’identité

8

Nous avons également un groupe de travail sur la viande et les abattoirs car nous avons 2 abattoirs sur notre territoire : un à Charleville-Mézières et un à Réthel. Ils travaillent sur de petits volumes (entre 5 et 8 000 tonnes). En 2016, l’abattoir de Réthel était en liquidation mais les producteurs se sont organisés pour le reprendre. La collectivité, la Chambre d’Agriculture et une coopérative ont travaillé sur cette reprise. Les élus de la Chambre d’Agriculture ont eu la volonté de préserver l’outil. J’ai coordonné et animé la démarche et les producteurs ont construit le projet. Cette démarche a abouti à maintenir l’outil et sur le plan juridique, l’abattoir est repris depuis un mois. L’objectif est maintenant de travailler sur l’approvisionnement de la restauration collective pour le pérenniser. La première étape, celle du sauvetage de l’outil, est bouclée, maintenant nous travaillons avec les producteurs sur la suite.

Pour ce qui est de la restauration collective nous démarrons le travail de recherche bibliographique. Le Conseil Départemental a un service dédié sur les marchés publics et nous avons prévu d’échanger avec eux prochainement. Notre finalité est d’aboutir à une plateforme web ou physique. Nous collaborons avec les outils déjà existants comme Manger Bio en Champagne Ardenne et j’utilise également pour cela mon expérience antérieure de conseillère en production biologique.

Nous menons enfin, des formations et avons créé un forum des opportunités pour les producteurs. Ce sont les outils de la chambre pour avancer vers la diversification de la production.

Il faut aussi travailler sur la concurrence : nous savons qu’il y a de la place pour les autres produits et aujourd’hui nous avançons, autant que faire se peut, pour faire entrer de nouvelles personnes dans le drive fermier. Pour cela, il faut être attentif aux enjeux de concurrence ou ressenti/ crainte de concurrence. Nous savons qu’un magasin de producteurs, comme il y en a un en projet actuellement, ne viendra pas concurrencer le drive existant mais augmenter la part de marché globale du local, sa visibilité également. Le drive et le marché de producteurs capte un public plus urbain. Nous ne touchons les consommateurs ruraux que si ils viennent consommer en ville. 36% des consommateurs du drive viennent de zone rurale. Les ruraux vont plutôt sur les marchés de producteurs de février à octobre. C’est un nouveau marché qui s’ouvre et non une concurrence et il faut que chacun s’approprie cette logique. Il y a une attente locale pour consommer des produits proches mais la plupart des gens continuent d’aller dans les GMS. Nous observons aussi qu’il y a une réelle complémentarité des différents modes de distribution : sur les marchés de producteurs nous voyons davantage de personnes âgées qui souhaitent aussi passer du temps à discuter avec les producteurs tandis que sur le drive c’est un public plus jeune qui cherche des produits de qualité. Le drive de Charleville est proche de la place où se tient un marché mais il n’y a pas eu de baisse de fréquentation du marché. La part de marché prise par le drive est au détriment de la GMS, même si il s’agit d’une faible part pour cette dernière.

Lorsque nous avons travaillé avec la GMS, notre intervention sur les produits locaux était ponctuelle, ce sont des producteurs qui ont l’habitude de partager leur marché et qui ont de grandes échelles de production. Ils ne sont pas dans les mêmes logiques que ceux qui sont d’autres circuits.

Le drive a aussi l’avantage d’être un espace de communication direct entre producteurs et consommateurs via le produit : suite à l’une de nos formations, nous avons fait l’expérience suivante avec une productrice de beurre qui a calculé que son prix de revient se situait 50 centimes au-dessus de son prix initial de vente ce qui revenait à vendre à plus de 3 euros la pièce. Nous avons travaillé avec la productrice pour inclure une explication avec son produit sur cette augmentation pour expliquer que ce prix est nécessaire pour rémunérer son travail. Depuis ce changement, elle en vend trois fois plus et est régulièrement en rupture de stock. Cette augmentation de prix n’est pas possible auprès de tous les consommateurs ni sur tous les produits mais cela montre que les consommateurs sont prêts à comprendre. D’ailleurs notre drive marche très bien, son chiffre d’affaires est juste derrière celui de Bordeaux.

Le plus précieux pour notre démarche ce sont les liens entre les acteurs, le fait de s’ouvrir aux autres progressivement plutôt que de travailler chacun dans son coin. C’est là, la richesse de notre démarche.

« Nous voyons bien que la GMS c’est une autre culture, c’est un monde différent. Leur approche est centrée sur le chiffrage mais si nous allons vers eux, les liens vont se construire»

« Egalement il faut être attentif aux enjeux de concurrence ou ressentie, la crainte de la concurrence »

« C’est un nouveau marché qui s’ouvre et non une concurrence et il faut que chacun s’approprie cette logique ».

9

“Vivamus porta est sed est.”

D’où vient la démarche

La Chambre d’Agriculture est engagée depuis plus de 10 ans sur les circuits courts. Elle en a été initiatrice et coordonne la dynamique. Cette thématique a été bien travaillée avec les élus qui accompagnent plusieurs groupes de travail. Ils souhaitent voir un projet sortir de terre et être identifiés comme acteur porteur. Quand le PAT est arrivé, nous avions les outils pour faire un focus sur ce point mais cela nous aide à mieux structurer et coordonner nos actions. Les partenaires ont tout de suite adhéré.

LES DIFFICULTES RENCONTREES ET BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN

Concernant l’évolution de la démarche, nous ne pouvons que constater sa lenteur. Nous avons des magasins de producteurs, de nombreux outils, nous avons développé un drive, en quelques années 200 agriculteurs se sont diversifiés mais nous constatons que nous avons touché les producteurs potentiellement intéressés. Au-delà de ce cercle, comment toucher le public que nous ne connaissons pas encore ? Notre cible, ce sont les 2800 producteurs restants. Pour cela nous devons être plus prospectifs. Il faut aller les chercher en allant sur le terrain, par téléphone. Le forum des opportunités permet de toucher de nouveaux producteurs. En février dernier nous avons eu 80 personnes à ce forum. A l’heure actuelle, il est annuel et nous devrions en faire plus souvent. Le prochain est prévu dans un an dans différents lieux.

Il faut aussi tenir compte du niveau de vie moyen sur notre territoire car le pouvoir d’achat est ici plus faible qu’à Reims ou Paris. Certains producteurs préfèrent vendre là-bas car ils y font une marge plus importante mais nous souhaitons montrer que si l’on tient compte du temps de préparation et de trajet la rentabilité de ce débouché extérieur au territoire n’est pas si importante que cela ramené au temps de travail. La difficulté est que les agriculteurs calculent rarement leur rentabilité en tenant compte du temps réel de leur travail, incluant tout ce qui est lié à la vente, même les à-côtés. Nous travaillons dans nos formations sur le prix de vente justement. Dans un drive tout est déjà vendu donc le temps de travail sur la vente s’en trouve diminué.

Si nous pouvions recommencer depuis le début, nous prendrions davantage le temps de réfléchir au chemin à emprunter et surtout à définir nos priorités. Aujourd’hui nous avons plusieurs groupes de travail, beaucoup de choses ouvertes et l’enjeu est de ne pas se disperser. Nous devons tout mener de front pour que les différents projets aboutissent et lorsqu’il s’agit d’une production de lait qui cherche son débouché, on ne peut pas leur demander d’attendre. Chaque projet démarré crée une attente et des besoins auxquels il faut ensuite répondre. Nous avons augmenté nos effectifs mais nous ne sommes pas sûrs que cela suffise. Nous avons un rôle de coordinateur à assurer, les participants des groupes nous attendent. Nous devons définir des chefs de fil par groupe pour qu’ils avancent davantage en autonomie. Sur la légumerie le groupe avance plus vite mais cette question d’autonomie dépend aussi de l’urgence de la question posée. Enfin cela dépend aussi de l’appui d’un élu qui donne une « caution » au groupe.

Par rapport à l’action de la DRAAF, nous nous alimentons les uns les autres donc nous devons nous rencontrer au moins 1 à 2 fois par an. C’est différent de diffuser une brochure ou d’organiser des rencontres.

« Comment toucher le public que nous ne connaissons pas encore ? ».

« Si nous pouvions recommencer depuis le début, nous prendrions davantage le temps de réfléchir au chemin à emprunter et surtout à définir nos priorités. Aujourd’hui nous avons plusieurs groupes de travail, beaucoup de choses ouvertes et l’enjeu est de ne pas se disperser ».

Pour en savoir plus :

http://www.ardennes.chambre-agriculture.fr/techniques-et-innovations/strategie-de-developpement/

10

Communauté de Communes des Crêtes Pré-ardennaises

Relier les ressources locales

L’objectif du projet

Notre action phare est le développement de produits locaux dans la restauration collective.

Dans le cadre du plan climat du Pays mis en place en 2013, nous avons plusieurs champs d’action dont l’alimentation. Dans ce cadre, nous avons signé une convention pour 1an à partir de 2016 avec un collège (58800 repas) qui permet de développer l’approvisionnement local. La Communauté de Communes apporte une participation pour le surcoût d’achat des produits locaux conventionnels et AB.

Nous avons le bilan sur cette convention et nous avons potentiellement 2 nouveaux partenariats avec d’autres restaurants scolaires. Les collèges sont plus libres que les écoles car ils ont leurs propres cuisines. Le gestionnaire s’occupe de faire son marché et voit en direct avec les producteurs. Il y a un potentiel de développement dans la restauration collective car nous avons 2 collèges, 3 écoles primaires qui ont leurs cuisines, 1 Maison Familiale Rurale (MFR) et 1 maison spécialisée pour personnes handicapées. Pour le moment il y a 1 collège qui a répondu favorablement. 1 des écoles et la MFR sont susceptibles d’entrer également dans la démarche.

Dans le collège participant, 8 producteurs locaux sont impliqués. Cela représente 4% du budget annuel des denrées alimentaires. Le surcoût sur ces produits est de 15% sur les produits conventionnels et 30% pour le bio (Pomme, pommes de terre, steak frais, fraises de qualité, boudin blanc confectionné par une charcuterie, yaourt AB). Cette démarche a amené de nouveaux produits dans l’assiette des enfants comme le steak frais qui n’existait pas avant dans les menus.

Ce produit peut être d’origine locale grâce à notre abattoir : ce sont les producteurs qui se sont rassemblés, il y a 13 ans, pour faire cet atelier de découpe (l’atelier des éleveurs). Ils ont embauché un boucher. Cela a créé une dynamique des producteurs en circuits courts.

On observe aussi que les collégiens gaspillent plus que les primaires et maternelles puisque cette cantine sert aussi les repas d’écoles. Il y a une différence de goût avec les produits bio et cela se remarque dans le gaspillage final par les collégiens qui n’y sont pas habitués tandis que les plus jeunes s’adaptent apparemment mieux. Le Département propose d’ailleurs de travailler sur les produits locaux dans le cadre de la semaine du goût pour mener des actions pédagogiques notamment auprès des élèves.

Le gestionnaire est dans une bonne dynamique et continuera même si on ne finance plus le surcoût.

« La collectivité soutient la transition écologique et climatique : l’alimentation est incluse dans cette politique transversale. Notre Vice-Président qui en a la charge est là depuis longtemps. La dynamique politique est faite. »

Territoire : Communauté de Communes des Crêtes Pré-ardennaises 94 communes 22508 hab 21,3 hab/km² Responsable : Nadia Djemouai Directrice Adjointe et Marine Lantenois Référente du dossier Contact : [email protected] [email protected]

Carte d’identité

11

Il lui faudrait mettre en place une station de compostage dans l’établissement pour limiter le coût de la gestion des déchets. C’est un autre versant, complémentaire du travail sur le goût. Il y a encore d’autres aspects sur lesquels ils travaillent comme la prise de conscience des volumes jetés (travail de pesée du pain restant). Enfin ils ont travaillé sur le service et les quantités en proposant différentes tailles d’assiette.

Nous avons aussi sur le territoire, l’école du bio : entreprise d’insertion professionnelle. En 2005 l'atelier d'insertion Pain et Chocolat, un groupement d'économie solidaire, a été créé et suite à cela, Ardennes Gourmandes a lancé il y a bientôt 2 ans l'Ecole du Bio. Elle emploie des personnes en insertion pour les former aux métiers de bouche. Elle a un marché pour les repas de 3 crèches (Fédération Familles Rurales), les centres aérés et enfin les apéritifs de la Communauté de Communes. Ils confectionnent jusqu’à 250 repas par jour (centres aérés). Ils ont une majorité de produits bio et lorsque c’est possible ils privilégient les produits locaux. Pour cela ils travaillent avec MBCA.

Nous avons aussi le Comptoir bio des Ardennes avec un lieu de retrait sur le territoire (Attigny, où se trouve aussi l’école du bio) et un à Charleville. En revanche nous n’avons pas d’Amap ni de ruches et cela est peut être lié aux caractéristiques de notre territoire très rural.

Concernant le volet social et formation, la MFR de Lucquy propose un enseignement des services à la personne. Leur idée est que les élèves travaillent directement les produits locaux. Dans ce cadre, les élèves préparent à manger pour les plus jeunes. Cela représente 250 repas par jour. Cette action va se mettre en place et est inscrite dans le Contrat Local de Santé signé en 2016 pour 5 ans.

Enfin la Communauté de Communes va mettre au format numérique le guide des producteurs. Il s’agit de mettre leurs informations en ligne via un onglet sur le site web de la Communauté de Communes et du Plan Climat.

Nous avons un déficit en maraîchage donc la Communauté de Communes a l’idée de porter un projet de maraîchage : nous avons ciblé des parcelles dont nous sommes propriétaires pour les mettre à disposition à travers un bail environnemental. Nous sommes actuellement en phase d’étude sur l’analyse de sol et le potentiel envisageable pour des débouchés commerciaux ensuite nous rechercherons des candidats. Cette démarche a été Initiée par la Communauté de Communes dans le cadre du TEPCV avec une enveloppe financière de soutien.

Pour cette démarche nous avons surmonté plusieurs difficultés : tout d’abord, une parcelle dédiée à l’horticulture pose des difficultés pour une réorientation vers le maraîchage, ensuite le travail avec la Safer n’a pas permis d’identifier des exploitations en voie de transmission car le territoire de l’étude est fait de plaines de céréaliculture plus intensive.

Nous avons ensuite passé convention avec la Frab qui est intervenue via le CGA et Terre de liens pour rechercher des candidats. 2 communes ont répondu favorablement. Sur les 2 parcelles nous sommes en phase d’étude technico commerciale et juridique avec la Frab.

« Cette démarche a amené de nouveaux produits dans l’assiette des enfants »

« L’idée est d’aller vers des réunions collectives pour faire système. »

12

D’où vient la démarche

Sur notre territoire, le travail sur l’évolution dans la production et l’alimentation remonte à loin. Nous avons commencé par développer les marchés de producteurs de pays. Ils sont aujourd’hui sur 2 lieux. C’est la première forme de circuit court organisé soutenue sur notre territoire. Nous avons ensuite développé cette dynamique dans la restauration collective.

D’une façon générale, la collectivité soutient la transition écologique et climatique : l’alimentation est incluse dans cette politique transversale. Notre Vice-Président en charge de cela est là depuis longtemps. La dynamique politique est faite. Les personnes entrées récemment par le renouvellement dans le bureau y sont sensibles également. Jean Marie Oudart, Vice-Président chargé de la transition énergétique dont l’agriculture, est lui-même agriculteur. Il est également Président de l’ALE Agence Locale de l’Energie.

BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN

Nous travaillons actuellement sur un outil de l’ADEME pour mener un diagnostic énergie climat sur l’agriculture et la forêt. Cela aboutira à un plan d’action. A partir de là nous réaliserons un programme d’aide qui sera soumis au conseil de communauté. L’alimentation a été notée par le Conseil de Développement comme un volet à développer sous différentes approches : l’aménagement rural pour soutenir les exploitations agricoles, agir sur les nouveaux circuits courts, sensibiliser les enfants et parents et enfin généraliser la protection des aires de captage par l’installation en bio.

Nous sommes au début de pas mal de choses. Les évènements décentralisés prévus par la DRAAF nous aideront beaucoup.

« Nous sommes au début de pas mal de choses. Les évènements décentralisés prévus par la DRAAF nous aideront beaucoup ».

Pour en savoir plus :

https://collectifs.bio/charleville http://locavores.fr/decouvrir-le-mouvement-locavore/

http://www.cretespreardennaises.fr/

13

AUBE

14

Département de l’Aube

Toucher les parties prenantes de la restauration collective

AXE PRINCIPAL

Pour le PNRFO, il s’agit de développer l’approvisionnement de la restauration collective en circuits courts en mobilisant les élus sur cet enjeu mais aussi de toucher le grand public et la GMS. Pour le Grand Troyes, il s’agit de soutenir les initiatives existantes notamment les jardins urbains, également de développer des méthodes et actions pour intégrer les communes rurales dans le Grand Troyes.

3 THEMES D’ACTION

Pour le PNR

Mener un diagnostic des producteurs et de la restauration collective ; Créer un catalogue de produits locaux. Créer des animations, de la sensibilisation et une éducation au territoire

de façon pédagogique.

Pour le Grand Troyes

Soutenir les jardins collectifs. Créer des réserves foncières et tester les activités agricoles. Développer une plateforme de produits locaux pour la restauration

collective.

Initiée par le Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient, la démarche consiste à mobiliser les élus sur le développement de l’approvisionnement local dans la restauration collective et établir un plan d’action concret.

La ville de Troyes développe également de nombreuses initiatives.

Département de l’Aube : 433 communes 308 094 hab (2013) 51 hab/km² Service porteur : PNR de la Forêt d’Orient 80 000 ha 57 communes 23 400 habitants 370 exploitations agricoles qui représentent 8,5% de l’emploi du parc Responsable du projet : Meissa Diallo, chargée de mission David Laplanche, chargé de mission développement et circuits courts Contact : [email protected] Responsable du projet Troyes : [email protected]

Carte d’identité

15

Liste des acteurs impliqués

pour le PNR Chambre d’Agriculture PNRFO Regroupement de

producteurs Professionnels des cantines

Pour le Grand Troyes Chambre d’Agriculture Jardins de cocagne Amap Regroupement de producteurs

dans un drive fermier Centre social

DETAIL ET AVANCEE DES ACTIONS

1/ PNRFO

Le projet a pour titre « offre de produits locaux ». Il s’agit d’un projet expérimental : initier, faire émerger des projets, créer des outils méthodologiques transférables. Un poste est entièrement dédié à l’animation. Les producteurs motivés sont déjà engagés dans cette dynamique (drive, point de vente). Un point fort de la démarche est la réalisation d’un catalogue de produits pour montrer qu’il y a une diversité d’offre et que se fournir localement dans une gamme assez large, est possible.

2/ Troyes

Le pôle développement durable soutient les actions dans les jardins collectifs (3 jardins de cocagne, potagers intégrés à un parc, ruche, vergers). Dans le cadre du PCET de l’agglomération et via la Chambre d’Agriculture, la promotion est faite du maraîchage biologique et il y a une dynamique pour créer des réserves foncières. Egalement la création d’un drive fermier est à l’étude, la possibilité de développer une plateforme pour tester les activités agricoles et essaimer le maraîchage à l’image des pépinières d’entreprise.

Au niveau de la restauration collective le Grand Troyes est en délégation de service public avec 20% de produits locaux et 20% en bio inscrit dans le marché public

Pour en savoir plus :

http://www.aube.fr/3-le-conseil-departemental.htm

http://troyes-champagne-metropole.fr/

16

Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient

Doter la production d’outils pour favoriser sa visibilité et ses débouchés

L’objectif du projet

Le projet a pour titre « offre de produits locaux » et il s’agit d’un projet expérimental : initier et faire émerger des projets, créer des outils méthodologiques transférables.

Il y a 3 points clefs :

animation, sensibilisation, éducation au territoire de façon pédagogique. Structurer l’offre locale donc établir un catalogue de produits locaux pour la

restauration collective. (il n’y a pas à l’heure actuelle de centrale d’achat). Restituer les travaux

Nous avons établi une grille d’entretien pour faire un diagnostic des producteurs et auprès de la restauration collective. Nous avons également établi un catalogue de produits. La chambre d’agriculture a participé au groupe de travail pour mettre au point ce catalogue.

Le projet est bien accueilli car les gens étaient déjà préparés. On observe qu’il y a de plus en plus de personnes à chaque réunion.

Le plus précieux c’est l’engagement d’un socle d’acteurs qui est déjà mobilisé. Grâce au travail souterrain d’animation et de mise en réseau, nous avons une base stabilisée.

D’où vient la démarche

Le PNR avait déjà répondu à l’appel à projet de 2015. Mon poste a été ouvert en juin 2016 pour la première phase du projet. Il est entièrement dédié. Il y avait avant, un poste sur les circuits courts, les marchés et la route des saveurs. Mon budget est dédié à l’animation (séminaire, évènement, restitution).

Les producteurs motivés étaient déjà engagés dans cette dynamique (drive, point de vente). Les plus moteurs sont ceux qui travaillent sur la restauration collective. Il y a 2 collèges particulièrement motivés. En revanche c’est une agriculture de petits volumes, sauf pour la viande mais celle-ci est déjà dans les réseaux courts. Un exemple type est un agriculteur qui va produire 75% de céréales et qui décide de produire à côté des asperges et lentilles pour se diversifier et se détacher un peu des structures céréalières. Le maraîchage biologique est assez présent sur notre territoire. Ces producteurs ont une philosophie de protection de l’environnement donc ils sont assez ouverts aux circuits courts.

Pour les agents des collèges, c’est intéressant de faire évoluer la manière dont les autres perçoivent leur métier grâce à cette démarche. C’est aussi intéressant pour eux-mêmes. Pour les cuisiniers, c’est un plaisir de travailler des produits de qualité plutôt que d’ouvrir un sachet tout prêt.

« Un des résultats importants de la démarche est d’avoir établi un catalogue de produits pour montrer qu’il y a une diversité d’offre et que se fournir localement dans une gamme assez large, est possible »

Activité : Développer l’offre en produits locaux et les moyens de son écoulement Responsable du projet : David Laplanche Chargé de mission développement - circuits courts Contact : [email protected]

Carte d’identité

17

« Le projet est bien accueilli car les gens étaient déjà préparés »

« Si je devais recommencer la démarche du début, je prendrais davantage le temps de connaitre le territoire »

LES DIFFICULTES RENCONTREES ET BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN

Un frein pour nous est de travailler avec 57 élus différents, qui n’ont pas forcément des intérêts convergents. Sur la restauration, 3 Communautés de Communes ont la compétence et sont dans le Parc. Nous travaillons avec le chef du service collège qui les épaule dans leurs décisions.

Notre principale difficulté c’est le fonctionnement en gestion concédée qui livre des plateaux. Ce mode de gestion est présent à 90% sur notre territoire et il est établi par des contrats d’une durée de 3 ans. En effet le passage à la gestion directe suppose de l’investissement, de la gestion, du management. Donc à court terme il n’y a rien de possible. Donc nous menons un travail de sensibilisation auprès des Communautés de Communes et nous avons plutôt investi le travail auprès des collèges.

Un des résultats important de la démarche est d’avoir établi un catalogue de produits pour montrer qu’il y a une diversité d’offre et que se fournir localement dans une gamme assez large, est possible.

Aujourd’hui, le bilan est positif, nous arrivons à la phase du concret : nous allons faire les premiers approvisionnements tests. C’est un virage important pour le projet. Il faut articuler deux logiques : les producteurs qui raisonnent à la saison et les restaurateurs qui raisonnent à la semaine.

Si je devais recommencer la démarche du début, je prendrais davantage le temps de connaitre le territoire avant de démarrer la démarche. Par exemple, mener un travail de plateforme d’approvisionnement à l’échelle du PNR n’est pas forcément pertinent si on connait le territoire. L’offre n’est pas assez large. En revanche, ce serait pertinent à l’échelle du Département.

Nous serions preneurs d’un appui régulier de la Draaf pour recadrer régulièrement le projet. Un comité à l’échelle régionale sur les PAT et se voir tous les trois mois pour un bilan serait utile. Nous pourrions aussi comme cela mutualiser les outils et grilles d’entretien, nous pourrions éviter les doublons et partager nos expériences.

Un PAT consiste à re-territorialiser la consommation, rediriger la production vers la demande, pousser la diversification et toucher également à la question de l’identité.

Pour en savoir plus :

http://www.pnr-foret-orient.fr/fr/content/pnrfo

18

Ville de Troyes

L’objectif du projet

La ville a plusieurs projets sur le thème de la nature en ville. Nous soutenons le développement de jardins via les associations pour la création de jardins de cocagne dès 2012. Ce jardin a un volet insertion sociale et réalise des paniers bio pour les habitants. Nos agents apportent également des conseils aux jardins partagés tenus par des associations.

Dans le Parc des Moulins sur 12ha, nous avons une gestion différenciée avec des ruches et des vergers restaurés. Nous travaillons avec les croqueurs de pommes sur ces vergers. Nous avons également des parcelles de jardins potagers en création avec un paysagiste et enfin un local qu’une Amap nous loue et que nous faisons intervenir pour faire connaître les circuits courts lorsqu’il y a des évènements en ce sens. Nous avons également une démarche des incroyables comestibles (10 dans l’agglomération et 3 dans la ville) en cours de pérennisation. Nous n’avons pas encore de coordination mais à l’échelle de la Ville et de l’Agglomération, nous avons beaucoup d’initiatives émergentes, notamment autour du jardin. Nous avons également un développement des points de vente en circuits courts, ruches, biocoop etc. cette évolution a commencé dès 2010. Il y a de plus en plus de participants aux évènements que nous organisons.

Dans le cadre du PCET de l’Agglomération et via la Chambre d’Agriculture, nous faisons la promotion du maraîchage biologique et avons une dynamique pour créer des réserves foncières. Ainsi, récemment nous avons participé aux échanges concernant la mise en place de 2 maraîchers dans une commune de l’Agglomération qui commencent à vendre leurs produits dans la biocoop et sur leur exploitation. Terre de liens nous a aidé pour cette action.

Avec le passage de notre territoire de 19 à 81 communes, nous sommes devenus un territoire plus rural et nous avons démarré un travail avec la Chambre d’Agriculture. Nous étudions les différentes possibilités pour intégrer au mieux le volet agricole dans les nouveaux enjeux de l’intercommunalité. A l’initiative de la Chambre d’Agriculture, un regroupement de producteurs a été créé pour ouvrir un drive fermier avec des producteurs locaux, pas nécessairement en bio.

Au niveau de la restauration collective nous sommes en délégation de service public avec 20% de local et 20% en bio inscrit dans le marché public. La question de retour en régie ou non se pose actuellement.

Ensuite, dans le cadre de notre Agenda 21 sur 2012-2016 qui sera reconduit à l’échelle intercommunale, les élus souhaitent que les volets santé et alimentation se développent.

« A l’échelle de la ville et de l’agglomération, nous avons beaucoup d’initiatives qui émergent »

Territoire : Agglomération de Troyes 130 588 hab1 005 hab./km2 Responsable : Caroline Lannou Cheffe du service développement durable de l’agglomération et de la ville de Troyes Simon Schraen Chargé de mission au pôle environnement et développement durable ville de Troyes Contact : [email protected]

Carte d’identité

19

Sur le volet social, nous avons des Centres Sociaux qui développent des ateliers pour apprendre à bien manger, reconnaître les plantes et les introduire dans les plats avec une utilisation complète du produit jusqu’aux feuilles.

BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN

Nous ne savons pas ce qui se passe ailleurs et cela nous intéresse. Cela nous aiderait aussi à trouver comment intégrer davantage nos communes rurales dans notre nouveau territoire. Nous travaillons avec la Chambre d’Agriculture sur ce sujet.

Par ailleurs, nous avons répondu à un appel à projets qui fait partie du laboratoire péri-urbain du CGET (Commissariat Général à l’égalité des territoires) dans le cadre de notre action : « savoure ta campagne » : Nous avons fait le constat d’une faible proportion d’agriculteurs diversifiés ce qui limite fortement l’offre en produits locaux (incapacité actuelle à fournir quantitativement et régulièrement la restauration collective). Le différentiel entre l’offre et la demande via une étude de la Chambre d’Agriculture a permis de cibler des actions de sensibilisation et d’accompagnement des producteurs. L’objectif de l’action « Savoure ta Campagne » est d’aller au-delà de cet état des lieux et d’inciter au maintien et au développement de la consommation locale dans les années à venir en : sensibilisant les publics (agriculteurs, collectivités, écoles, consommateurs…), en accompagnant les producteurs à des changements de pratiques, à la mise en place de nouvelles productions, en favorisant l’installation de jeunes maraîchers au sein du Grand Troyes, en facilitant l’organisation logistique de cet approvisionnement, en facilitant l’accès des consommateurs aux produits locaux par l’émergence de nouveaux circuits de distribution, en facilitant l’achat de produits fermiers et locaux par les collectivités. Tous ces éléments sont au stade de la proposition.

« Avec le passage de 19 à 81 communes, nous sommes devenus un territoire rural »

« Nous ne savons pas ce qui se passe ailleurs et cela nous intéresse »

Pour en savoir plus :

http://periurbain.cget.gouv.fr/content/Savoure-ta-campagne-0

20

BAS-RHIN

21

THEMES D’ACTION DE SELESTAT

Fédérer des actions existantes côté producteurs (points de vente directe, coopérative fruits et légumes d’Alsace etc) et accompagner des initiatives émergentes (création d’une marque et d’une laiterie coopérative), évolution des marchés publics de la restauration scolaire, etc.

Démarche de diagnostic et pistes d’action. Création d’un plan d’action abouti à horizon 2019

THEMES D’ACTION DE STRASBOURG

Ensemble d’actions transversales existantes (agriculture urbaine de

production, levier de la restauration scolaire, déchets traités par méthanisation, labels etc) confortées par 4 actions spécifiques intégrées à l’appel à projet. Pour chaque action des indicateurs de suivi sont définis.

2 actions en faveur de l’agriculture biologique : favoriser la reprise d’exploitation en bio, créer une filière pain bio pour les cantines scolaires.

2 actions pour diffuser des pratiques alimentaires équilibrées et lutter contre l’obésité : panier de légumes et jardin santé à destination des familles accompagnées pour des problèmes d’obésité.

Sélestat et Strasbourg : deux projets systémiques. Le premier au stade du démarrage, le second complète une large gamme d’actions développées depuis plusieurs années. Département du Bas-Rhin :

527 communes 1 112 815 hab (2013) 232 hab/km² Service porteur Strasbourg : Ville de Strasbourg 480 000 hab Responsable du projet : Roland Ries, maire de Strasbourg Contact : Anne Frankhauser 03 68 98 65 61 [email protected] Service porteur Sélestat: Communauté de communes de Sélestat (futur PETR pays d’Alsace centrale) 37 200 hab dont 19 300 à Sélestat 12 communes Responsable du projet : Marcel BAUER. Président de la communauté de communes de Sélestat Contact : Daniel Millius 03 88 58 01 60 [email protected]

Département du Bas-Rhin

Transversalité thématique

Carte d’identité

22

“Vivamus porta est sed est.”

Pour en savoir plus :

Sélestat http://www.maisonnaturemutt.org/

Strasbourg http://www.strasbourgcapousse.eu/

DETAIL ET AVANCEE DES ACTIONS A SELESTAT

Des ateliers d’échanges menés et des instances de décision définies

La communauté de communes a mené des ateliers d’échanges au long de l’année 2016 pour définir sa démarche. La gouvernance du PAT a été définie :

Instance de décision : le conseil communautaire de la Communauté de communes étudie les propositions, valide la mise en œuvre et les étapes.

Instance de consultation : comité de pilotage avec des partenaires techniques (chambre d’agriculture, département, OPABA, ADEME, mission locale etc) : émet des avis sur les propositions et peut participer par un avis technique et financier.

Instance de co-construction : groupes de concertation (acteurs concernés par chaque thématique) qui partagent le diagnostic et proposent des actions.

DETAIL ET AVANCEE DES ACTIONS DE STRASBOURG

Action 1/ Favoriser la reprise d’exploitations en bio

Suite à une démarche de sensibilisation menée par l’OPABA et la Chambre d’Agriculture, la collectivité souhaite anticiper sur la reprise de 15 exploitations situées sur des parcelles de la collectivité. Une série de rendez-vous avec ces agriculteurs a été menée pour faciliter la transition.

Action 2 / identifier puis créer une filière de pain bio pour la restauration scolaire

L’OPABA va réaliser une étude pour décrire la situation actuelle et étudier les besoins et le potentiel de développement en pain bio. Une fois tous ces éléments identifiés les acteurs ont prévu la suite et son financement : le montage opérationnel sera assuré par l’OPABA avec les financements de l’Agence de l’eau et Eurométropole.

Action 3/ Panier de légumes et apprentissage d’une alimentation équilibrée

L’action consiste en la mise à disposition de paniers de fruits et légumes pour 10 familles tous les mois associée à une prise en charge coordonnée des enfants obèses et en surpoids à Strasbourg. Cette initiative a été lancée en avril 2014 sur 3 quartiers prioritaires en partenariat avec l’ARS et en lien avec d’autres acteurs de la santé. Il consiste en une coordination entre personnels soignants pour amener des familles identifiées comme en difficulté à découvrir les produits locaux et de qualité. La démarche se base sur des ateliers de cuisine dont les ingrédients proviennent de paniers de produits locaux. La diététicienne travaille alors avec la conseillère en économie familiale et sociale et proposent ensemble ces ateliers cuisine. L’objectif est aussi de montrer que se nourrir de produits frais et de qualité ne coûte pas plus cher.

Action 4 / Jardin de réapprentissage et d’échange pour les familles PRECCOSS

Création et animation d’un jardin partagé dans l’enceinte du centre médico-social, du quartier Neuhof. Ce jardin permettrait à 10 familles du dispositif PRECCOSS d’apprendre le jardinage, la saisonnalité, le goût des légumes frais. Il sera animé par un intervenant spécialisé.

Partenaires du PAT de Selestat Maison de la nature du RIED Partenaires techniques thématiques : Chambre d’Agriculture, Ademe, mission locale, etc

Partenaires du PAT de Strasbourg Action 1: Pilotage : Eurométropole de Strasbourg. Partenaire : Chambre d’Agriculture et OPABA

Action 2 : Pilotage : OPABA Partenaire : Eurométropole et ville de Strasbourg, Chambre d’Agriculture

Action 3 : Pilotage : Ville de Strasbourg. Partenaire : personnel PRECCOSS et Amap à identifier

Action 4 : Pilotage : Ville de Strasbourg Partenaire : Eco conseil et prestataire d’animation des jardins.

23

Ville de Strasbourg

Mission agriculture péri-urbaine

L’objectif du projet

Un projet alimentaire territorial ce sont toutes les actions qui concourent à faire le lien sur un territoire, entre les acteurs. De mon point de vue, nous faisons en réalité un PAT depuis 2010 puisque notre entrée est l’agriculture, ce qui est la belle colonne vertébrale d’un Projet Alimentaire Territorial. Par le prisme de l’alimentation, nous avons également travaillé sur les circuits courts et l’approvisionnement des cantines. Notre usager est l’agriculteur et avec le PAT nous intégrons aussi l’approche par les consommateurs. Nous déportons notre regard et nous voyons les deux points de vue pour qu’ils se rencontrent mieux.

Au début notre entrée n’était pas précisément sur l’alimentation mais les circuits-courts. Les élus avaient la volonté de faire un Plan Climat où il y avait plusieurs champs de réflexion, dont le transport pour diminuer le bilan carbone. Les élus sont donc partis du principe qu’il fallait un approvisionnement local de la ville pour réduire cette pollution. Nous avons ensuite établi un échange sur cette base avec la Chambre d’Agriculture qui a fait un diagnostic. Nous avons vu qu’il y avait essentiellement des grandes cultures céréalières donc comment faire un approvisionnement local ? Nous avons donc souhaité favoriser la diversification et la conversion à l’agriculture bio.

Dans le cadre du PAT, une collègue a travaillé sur la santé. Une action s’est ainsi montée avec l’Agence Régionale de Santé mais c’est l’appel à projet du Ministère qui a créé la transversalité entre nos deux démarches. L’agriculture est structurante d’un projet alimentaire mais elle ne couvre pas la totalité de la question. Mon travail est d’amener des débouchés aux producteurs, qu’ils puissent amener leurs produits à tout le monde. C’est comme cela que j’aborde les habitants, mais le consommateur je ne le caractérise pas. Tous les habitants sont des consommateurs. Pour mes collègues du service social et de la santé c’est différent, ils ciblent des actions en fonction de publics circonscrits.

D’où vient la démarche

Notre élue référente est Mme Buffet. En 2008 elle était en charge des espaces verts, de la réserve naturelle et de l’agriculture. En 2014 l’équipe est reconduite aux élections. Mme Buffet est toujours en charge de l’agriculture mais aussi de l’éducation. Dès l’origine elle a mobilisé la Chambre d’Agriculture au sein de laquelle nous avons ensuite trouvé des interlocuteurs volontaires. Il y a une volonté politique forte, constante.

Nos 4 axes de travail sont le foncier, la production, les circuits de distribution, la communication. L’ambition est de recréer un lien ville-campagne. Notre programme d’actions a été signé lors du premier évènement « ferme en ville » en 2010.

« Notre politique repose sur la pérennisation du foncier, le développement d’une agriculture durable, les circuits courts, le lien citadins-producteurs »

Activité : Mise en œuvre de la stratégie de développement d’une agriculture durable et de proximité sur le territoire de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg. Ville : 263 941 habitants 3 529 hab/km² Chef-lieu du Bas-Rhin et capitale régionale 1ère ville de la région par le nombre d’habitants intra-muros et 7ème de France Responsable : Anne Frankhauser Contact : 03 68 98 65 61 [email protected]

Carte d’identité

24

L’Eurométropole et la Ville n’ont pas de compétence en matière agricole mais s’appuient sur des compétences qui leur sont propres pour légitimer leur partenariat avec la Chambre d’Agriculture et l’OPABA. Ainsi, la ville s’est appuyée sur sa compétence de gestion et d’organisation des marchés alimentaires pour valoriser les producteurs et les revendeurs. Ainsi elle a pu établir la charte des producteurs de la ville. Le procédé est le même pour toutes les actions. Pour le magasin d’agriculteurs, comme la ville est propriétaire du local, elle a pu réaliser les travaux de mise aux normes. Elle a, parallèlement, établi un cahier des charges et lancé un appel à candidature pour constituer le collectif d’agriculteurs qui sera son locataire et approvisionnera le magasin. Enfin, la ville a utilisé le levier des marchés publics pour orienter progressivement l’approvisionnement des cantines scolaires vers les produits bio locaux.

De son côté, l’Eurométropole, en tant qu’autorité de planification et d’aménagement du territoire, élabore le PLU et accompagne les communes dans son application via l’instruction des demandes de permis de construire. On a donc une entrée pour intégrer les questions agricoles dans le PLU et utiliser la force réglementaire de celui-ci pour servir la protection des terres agricoles et le développement des projets de diversification. Nous avons ainsi pérennisé 850 ha de terrains agricoles ou naturels. De plus, la Chambre d’Agriculture a recensé les différents projets des entreprises agricoles et les besoins de construction, suite à quoi nous avons défini des paliers de constructibilité : la zone A est en principe non constructible mais si un agriculteur veut mettre des serres, son terrain sera classé en A2. Pour l’élevage les besoins sont différents. Il y a une règle de réciprocité. Il ne peut pas y avoir d’élevage à moins de 100 mètres de zones urbanisées sinon il y a des nuisances, des plaintes, des conflits. Donc nous classons en A5 les zones de constructibilité pour l’élevage en prenant soin de les mettre suffisamment à distance des zones habitables.

Ville et Eurométropole, en tant que propriétaires de foncier agricole, peuvent envisager d’introduire des clauses environnementales dans leurs contrats pour amener l’agriculture à progresser vers plus de biodiversité, établir des liens avec la trame verte et bleue. Sur les 500 ha dont nous sommes propriétaire, nous l’avons fait sur plus de 100 ha. Ces clauses visent la création de haies, le maintien de prairies, la réduction des intrants, la pratique de l’AB etc. Nous avons trouvé un point d’équilibre là-dessus. Le propriétaire peut imposer des clauses au moment de la conclusion du contrat et à l’occasion de son renouvellement (tous les 9 ans). Mais, il nous faut rester pragmatiques : les objectifs sont discutés avec les locataires et co-portés au sein du comité de pilotage.

Ce comité de pilotage intègre des représentants des maires de l’Eurométropole, des représentants du monde agricole et il est présidé par une élue, Mme Buffet. Les financeurs : Agence de l’Eau, DRAAF et la DDT sont là également. Au début du comité de pilotage tout le monde était à la fois curieux et peut-être un peu inquiet. Au fil des échanges, chacun apprend qu’il est possible de faire état des problèmes et différents points de vue. C’est un lieu où l’on apprend à se connaître entre ville et campagne. A chaque réunion, nous voyons l’intérêt de ce lieu d’échange. Les agriculteurs découvrent ce que les élus ont à gérer, les comptes qu’ils doivent rendre aux habitants, les questions auxquelles ils doivent répondre sur les activités agricoles et leur impact sur l’environnement, les nuisances etc. Les élus comprennent que les agriculteurs gèrent une entreprise, sont leur propre patron, quels sont leurs besoins de fonctionnement etc.

Depuis 2010, la Chambre d’Agriculture et l’OPABA passent une convention de financement avec Eurométropole qui leur permet de dégager des ressources humaines pour la mise en œuvre de chaque programme d’actions sur 2 ans. Par ces conventions, des ressources humaines sont dédiées au sein de ces organismes.

Le budget de l’Eurométropole est appuyé de manière significative d’une subvention de l’Agence de l’Eau. Cela permet de financer en interne 2 postes : un au développement économique, le mien, le second à l’environnement. Par ces deux postes, nous traitons de l’agriculture professionnelle. L’agriculture urbaine, envisagée sous l’ange du jardinage amateur, est prise en charge par le service espace vert.

« Le PLU est un outil essentiel pour servir la politique agricole. »

« Nous sommes devenus pragmatiques : les objectifs sont discutés et co-portés au sein du comité de pilotage. »

« Le comité de pilotage est un lieu où on apprend à se connaître entre ville et campagne. A chaque réunion, on voit qu’on a besoin de ce lieu d’échange ».

25

Au cours de la période de démarrage (2010/2014) nous avons posé les principes de fonctionnement, la méthode de travail. S’agissant des projets urbains, nous procédons d’abord à un diagnostic agricole. Nous informons ensuite les agriculteurs du projet envisagé, de son périmètre et de son calendrier. Nous attribuons une indemnisation à l’agriculteur en fonction d’un protocole d’accord établi avec la profession en 2016, ce qui leur donne de la lisibilité. Enfin, nous intégrons dans la mesure du possible une dimension agricole dans le projet par exemple le volet agro-parc (magasin d’agriculteurs, restaurant de produits locaux et surface maraîchère bio) à l’occasion des travaux de modernisation de la zone commerciale nord. Les procédures que nous avons mises en place doivent permettre de tenir compte des besoins des agriculteurs et de les aider à redéployer leur activité alors même qu’ils perdent des terres. La Chambre d’Agriculture nous aide à trouver des solutions acceptables et opérationnelles.

En 2014, plusieurs projets ont abouti comme le magasin de la Nouvelle Douane. Le PLU est amorcé et sera finalisé en 2016. A la Meinau, proche du centre-ville, nous avons installé un jeune agriculteur sur un îlot urbain de 10 ha. En 2012, il y avait là 2 familles d’agriculteurs céréaliers. Par échange de terrains, l’une des familles est sortie du périmètre, laissant l’autre (deux frères) libres d’envisager une diversification des cultures sur le site. Ils ont développé leur projet avec le concours d’un jeune maraîcher, sous couvert d’une société commune. Ce parrainage inédit a facilité l’installation du jeune maraîcher notamment en lui ouvrant les portes des banques. Les parrains, toujours céréaliers, continuent de développer leur activité cœur de métier sur leurs autres surfaces.

Il est important de ne pas monter une agriculture contre une autre. Avec la Chambre d’Agriculture nous avons pris conscience des limites d’une approche clivée. De toute façon, le code rural protège les agriculteurs, et en quelque sorte fige les choses. Donc, plutôt que de fixer un objectif trop élevé et radicalement différent de l’agriculture existante, nous avons pris le parti de travailler avec tous les agriculteurs (céréaliers, maraichers, éleveurs – doubles actifs ou non) pour leur faire monter à tous une ou plusieurs marches, selon leurs capacité et volonté.

LES DIFFICULTES RENCONTREES ET BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN

Notre principale limite est le temps. Nous aimerions doubler la surface de maraîchage : arriver à 400 ha de plus grappillés sur les 8000 de céréales mais nous n’y sommes pas encore. Il faut du temps pour que les agriculteurs se positionnent et développent leur projet. Nous comptons sur le changement générationnel. De plus, les opportunités foncières sont peu nombreuses. Enfin, d’après le code rural lorsqu’il y a un contrat avec un agriculteur, la ville propriétaire ne peut pas reprendre le terrain pour lui substituer un maraîcher bio. L’éviction de l’agriculteur n’est en effet possible que s’il y a un projet urbain (qu’il déclenche ou non une Déclaration d’Utilité Publique). En cas d’éviction, des indemnités sont dues à l’agriculteur (voir protocole d’accord 2016). On pourrait imaginer qu’en dehors des hypothèses de projets urbains, la collectivité négocie le départ volontaire d’agriculteurs mais cela aurait nécessairement une incidence sur les finances publiques ; s’il est difficile de généraliser, il faut compter une indemnité proche de 100 €/are. Or, le revenu généré par la location de terres agricoles est relativement faible (en moyenne 1€ pour 1 are/an alors qu’un appartement de 50 m² doit rapporter plus de 500 € par mois).

« On aimerait doubler la surface de maraichage mais il faut du temps pour que les agriculteurs se positionnent et développent leur projet. Nous comptons avec le changement générationnel ».

26

Cette situation s’est néanmoins présentée pour un terrain sur lequel allait peser une contrainte environnementale nouvelle du fait du classement du site en réserve naturelle. Pour le locataire céréalier, ce classement allait générer de nouvelles contraintes sur son exploitation. Il a préféré entrer avec nous dans une démarche de collaboration et envisager un arrangement conduisant à la libération du terrain. Celui-ci est aujourd’hui occupé par un troupeau de Highland Cattle.

Il y a aussi une évolution dans les sujets traités. Durant les 4 premières années nous avons parlé de questions économiques, c’est-à-dire de l’agriculture sous l’angle de l’entreprise, sa rentabilité. Nous avons compris qu’il ne fallait pas la contraindre mais l’accompagner dans ses projets. C’est pourquoi le premier poste créé l’a été sur la question du développement économique. Cela a été un signal pour la profession et a facilité la compréhension entre les participants. Les agriculteurs connaissent nos orientations, ils nous font part de leurs projets pour trouver l’appui nécessaire pour les mettre sereinement en œuvre.

Aujourd’hui nous abordons une nouvelle dimension : la qualité de l’air, de l’eau, la biodiversité, et ces sujets semblent plus difficiles. Avec le thème économique, on touche au foncier et le foncier est l’outil de travail des agriculteurs. La question du foncier a été débattue et ça n’a pas été facile. Aujourd’hui sur le thème de l’environnement, il est peut-être plus difficile de rassembler les gens. Il y a par exemple l’enjeu des compensations environnementales : un aménagement urbain consomme du terrain agricole et, parfois, nécessite de mettre en place des compensations environnementales ; il faudra les négocier avec les agriculteurs. Mais, comment mettre ceux-ci autour de la table pour leur faire accepter une contrainte supplémentaire ? Quels sont les leviers ?

En 2010 nous avons fait faire une étude sur l’importance des circuits courts dans les habitudes de consommation. Le résultat était que 90% des ménages de l’Eurométropole achètent leurs produits alimentaires en grande surface et 10% autrement : sur internet, les marchés, les magasins spécialisés. On ne l’a pas refait récemment mais aujourd’hui ce serait peut-être 80 % en GMS au lieu de 90% ? Je pense que la tendance est vers le bio et le local. Entre 2012 et 2014 le nombre de paniers distribués a doublé. Entre 2014 et 2016, il est constant. Mais comment dépasser ces 10% ?

Pour ce qui est de la sensibilisation des consommateurs nous n’aurons jamais fini. Tous les 2 ans il y a de nouveaux scolaires à la ferme en ville. Le travail sur les mentalités est à faire en permanence. La question alimentaire est un travail sans fin alors que le travail sur le foncier a une fin (de manière temporaire du moins) : c’est le basculement dans un zonage à urbaniser ou pas.

Agriculteurs et consommateurs, les deux sont liés. Si les habitants consomment des produits locaux, les producteurs auront des débouchés.

« Le travail sur les mentalités est à faire en permanence ».

« Agriculteurs et consommateurs, les deux sont liés. Si le consommateur est incité à consommer local, le producteur aura des débouchés.»

27

“Vivamus porta est sed est.”

« Il faut aussi un financement pour l’animation qui est plus souvent oubliée. Pour les investissements, on trouve toujours un banquier ».

« Il ne faut pas oublier que la conversion au bio n’est pas dominante dans le système actuel »

Pour en savoir plus :

Exemple d’agroquartier :

http://www.adirobertsau.fr/la-creation-de-notre-projet-agro-quartier-est-en-bonne-voie/

Apparemment, la région va abandonner toutes les aides à la certification en bio pour ne garder que les aides à l’investissement. C’est un parti pris qui évidemment peut se justifier, mais la formation et la certification sont nécessaires. Le financement de l’animation est plus difficile à obtenir que le financement d’un investissement. Or, ces aides à la certification pouvaient nous aider dans nos démarches d’animation et de sensibilisation pour mobiliser des producteurs et les amener à la conversion de leur entreprise à l’AB, même si ce travail reste aléatoire, car l’agriculteur est un chef d’entreprise, libre de ses décisions.

Il ne faut pas oublier que la conversion au bio n’est pas dominante dans le système actuel donc les institutions qui souhaitent œuvrer dans ce sens doivent développer des outils d’incitations forts. Les financements pour accompagner la conversion étaient significatifs dans la région Alsace.

Le fait que la DRAAF ait porté notre projet à l’échelon national est précieux. Ce financement PNA va relancer notre dynamique.

Notre méthodologie est acquise. Nous savons comment faire, les agriculteurs savent qu’ils peuvent compter sur nous et qu’ils doivent compter avec nous. Mais plus globalement, il y a peut-être des acteurs que nous n’associons pas à la démarche et ce serait peut-être une clef pour que la démarche avance plus vite.

28

Ville de Strasbourg Approche sociale et santé

L’objectif du projet

Le Projet Alimentaire Territorial de Strasbourg intègre désormais un volet santé touchant des publics en difficulté sur le plan socio-économique. C’est le sens du programme Preccoss, piloté par la ville de Strasbourg, qui prend en charge les enfants obèses sur la base d’une prescription du médecin traitant. Il s’agit d’une démarche à la fois individuelle et collective avec un suivi adapté (psychologique ou nutritionnel) en fonction du besoin de l’enfant.

Ce programme a démarré en septembre 2017 et est nouveau pour nous : le principe sera de sélectionner des familles par quartier dans 6 quartiers en politique de la ville. La diététicienne qui connaît bien les familles et s’appuie sur une grille d’identification, en sélectionne 10 par quartier puis nous organisons un atelier avec un panier de présentation. Ce n’est pas un projet nourricier. Nous voulions que ce soit à but pédagogique donc nous distribuons les paniers à l’occasion d’un atelier. Ensuite, avec les parents on cuisine, on explique comment cuisiner un potiron et d’autres légumes, et à la fin de l’atelier chacun repart avec son panier. Voilà pour le déroulé prévu.

Nous sommes actuellement en phase de recherche d’une diététicienne et d’un prestataire pour faire le panier, le stocker, le livrer. Nous recherchons un prestataire en circuit court et en bio si possible. Idéalement, nous aimerions passer par un prestataire qui soit aussi une entreprise d’insertion.

D’où vient la démarche

Nous travaillons déjà avec la DRAAF dans le Contrat Local de Santé qui est le document cadre de la politique de santé de la ville et qui entre dans le cadre de la politique de santé de la ville où est développé le Preccoss. L’Agence Régionale de Santé est tête de pont et la DRAAF en est partenaire.

C’est la première fois que nous répondons à l’appel à projet PNA. Nous avons fait une réponse commune avec le service agriculture urbaine pour proposer cette distribution de paniers de fruits et légumes.

Le panier est gratuit pour les familles tout comme le reste du programme Preccoss. Des paniers sont financés par le PNA et nous finançons la diététicienne. Le PNA finance 8000 euros sur les 11600 euros du coût total.

« Le service santé publique et environnementale de la Ville de Strasbourg porte chaque année des actions de prévention et de promotion de la santé en cohérence avec les besoins et les demandes identifiées par les habitants et les relais territoriaux sur les quartiers ».

Activité : Volet social lié à l’approche alimentaire Responsable : Elodie Signorini, responsable du dispositif Precoss Céclia Jagou, chargée de mission santé Contact : 03 68 98 64 88 [email protected] 03 68 98 64 36 [email protected]

Carte d’identité

29

Pour en savoir plus :

http://www.strasbourg.eu/fr/vie-quotidienne/solidarites-sante/sante/prevention-promotion-sante

Autres initiatives hors PAT

Au niveau du service santé, nous menons un travail sur le goûter matinal : la ville depuis les années 50 distribuait des briquettes de lait entier puis est passée au demi-écrémé et pour les écoles volontaires aux fruits et légumes une fois par semaine. Nous avons monté un dossier auprès de France Agrimer pour obtenir un co-financement à 76% de l’union européenne. Il y a 26 écoles concernées en quartier prioritaire ou non. Ces distributions sont inscrites dans des projets pédagogiques qui peuvent prendre différentes formes : jardin pédagogique, centre de sensibilisation à l’environnement avec atelier sur la pollinisation, découverte des goûts etc. Actuellement, nous passons par un nouveau prestataire, une entreprise d’insertion, pour nous fournir.

Mais nous avons arrêté la distribution de fruits à partir de la rentrée 2017 car après un bilan, nous avons réorienté l’action vers l’incitation pour accentuer la prise d’un petit déjeuner avant l’école. En effet, en supprimant la collation de 10h, les enfants ont plus d’appétit donc il y a moins de gaspillage sur le midi.

Nous allons financer des associations comme un centre socio-culturel qui propose d’organiser 3 à 8 petits déjeuners pédagogiques dans certaines écoles. Avec l’entreprise d’insertion le travail continue. A chaque occasion pertinente nous proposons de faire appel à eux. Sur les paniers Preccoss nous préconiserons de faire appel à eux.

Au niveau du service insertion, un travail a été envisagé sur les bons alimentaires : pour permettre aux personnes dans le besoin d’acheter des choses dans les grandes surfaces et avec l’idée qu’ils puissent s’approvisionner sur d’autres types de produits. Peut-être que cela existe dans certains quartiers. Certains centres médico-sociaux proposent des ateliers spécifiques avec paniers fruits et légumes.

« Ce n’est pas un projet nourricier.

Nous voulions que ce soit à but pédagogique donc les paniers sont distribués à l’occasion d’un atelier ».

30

HAUTE-MARNE

31

Département de la Haute-Marne

Circuits courts et demande des consommateurs

AXE PRINCIPAL

La démarche initiée par la Chambre d’Agriculture de juillet 2016 à janvier 2017 visait à développer de nouvelles formes collectives fermières à Saint-Dizier. L’objectif des élus qui supportent la démarche est le soutien à l’emploi local et le développement d’une identité de territoire. Le projet financé consiste en une mobilisation des producteurs et une rencontre avec les consommateurs à travers une série d’évènements. A moyen ou long terme l’objectif est de développer les produits locaux dans la restauration collective.

5 PHASES

Témoignages d’acteurs à proximité (magasin de producteurs à Chaumont, commerce de bouche en Haute-Marne) et voyage d’étude dans les Ardennes et à Dijon.

Analyse des ressources locales et du potentiel de développement par une enquête auprès des producteurs.

Consolidation du groupe projet par 4 jours de formation par VIVEA Ecoute des besoins par une rencontre consommateurs/producteurs lors

de soirées « rencontre du terroir ». Formaliser les projets et actions à prévoir (mise à disposition de foncier

ou immobilier, communication, restauration collective, etc).

D’autres initiatives sur la Communauté de communes de Vingeanne Auberive Montsaugennais émergent et le pays de Langres démarre une réflexion sur un Projet Alimentaire Territorial.

Plusieurs démarches, essentiellement dans le domaine agricole, montrent une volonté de faire émerger de nouvelles démarches et rendre visibles les actions existantes.

Département de la Haute-Marne 437 communes 180 673 hab (2013) 29 hab/km² Secteurs concernés : 23 300ha agricoles (agriculture et élevage) de la communauté d’agglomération Saint Dizier-Der&Blaise Service porteur : Chambre d’Agriculture Responsable du projet : Gratienne Edme-Conil. Contact : 03 25 35 00 60 [email protected]

Carte d’identité

32

Liste des acteurs impliqués

Chambre d’Agriculture de la Haute Marne

producteurs Communauté

d’agglomération de Saint-Dizier

Associations du réseau de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Marne : ADMA (pour la diversification agricole), Frab, Gab52 (Groupement AgroBio), APVA (association de production végétale et agronomie), HMCE (Haute Marne Conseil Elevage), syndicalisme agricole,

Chambre d’Agriculture de la Marne et de la Meuse

Autres Projets Le drive fermier de Saint-Dizier :

Ouvert en 2015, il rassemble 15 producteurs de la Haute-Marne et de la Meuse qui adhèrent au réseau Bienvenue à la ferme et/ou sont labéllisés AB.

http://www.drivefermiersaintdizier.fr/qui-sommes-nous

Dynamiques individuelles :

Renouveau d’activité comme la Brasserie artisanale du Der, l’élevage d’écrevisse, la culture du safran ainsi que des producteurs en diversification : confiture et gîte à la ferme etc.

Pour en savoir plus :

ADAMA : http://www.terroir-hautemarne.com/

Relais terroir haute marne :

http://terroir-hautemarne.com/relais-terroir-haute-marne.html

AOP Langres : http://fromagedelangres.com/filiere.html

“Vivamus porta est sed est.”

L’essentiel des initiatives se trouvent dans la partie Sud du département : autour de Chaumont et Langres. En dehors de la dynamique autour de l’association ADMA et des démarches de la Chambre d’Agriculture, les actions sont atomisées et sporadiques, sans dynamique collective.

1/ ADMA : association pour la diversification de l’agriculture

créée en 1993. Visant à encourager les projets innovants, elle accueille des agriculteurs ou futurs agriculteurs pratiquant l'accueil à la ferme, la production ou la transformation de produits fermiers mais aussi des entreprises artisanales en lien étroit avec le terroir.

Elle fédère ses adhérents autour de projets communs de développement des filières locales et de promotions des produits locaux. Elle travaille avec la Chambre d'Agriculture et divers partenaires locaux (Collectivités territoriales, Etablissements scolaires, Maison Départementale du Tourisme, Gîtes de France, Chambre de Commerce et d'Industrie, Chambre de Métier et de l'Artisanat, Grandes et Moyennes Surfaces ...).

2/ Marque relais terroir Haut Marne

Créée par l’ADMA et la Chambre d’Agriculture, la marque "Relais Terroir Haute-Marne" s'adresse aux restaurateurs, traiteurs, petits commerçants ou artisans. Elle renforce la visibilité des produits locaux et encourage les distributeurs et professionnels de la restauration à les proposer. Les professionnels qui y participent adhèrent à une charte.

3/ AOP de Langres

en 1991, différents acteurs de la filière décidèrent de se réunir au sein d'un Syndicat Interprofessionnel. Créé en décembre 1981, ce Syndicat s’est donné pour mission de défendre et promouvoir le fromage de Langres. En 2014, 19 éleveurs ont produit du lait destiné à la fabrication de l'AOP Langres, assurée par 3 fromagers (dont un producteur fermier) employant 50 personnes.

En Haute-Marne se trouve aussi l’IGP emmental, gruyère, l’appellation époisse.

4/ Expérimentation dans 2 collèges

Une action de lutte contre le gaspillage alimentaire au collège de Bourbonne les bains et approvisionnement local au collège de Châteauvillain notamment, ont été intégré à une démarche d’éducation alimentaire.

33

Mobiliser les agriculteurs

« L’appel à projet de la DRAAF a été très précieux pour nous, cela légitime le travail sur ces thématiques auprès de nos élus et cela remotive pour continuer. Cela crée aussi un fléchage de financement directement et clairement là-dessus. »

Chambre d’Agriculture de la Haute-Marne

L’objectif du projet

Notre objectif est de mobiliser des agriculteurs pour créer des circuits courts. En effet, nous sommes de plus en plus sollicités par faire de l’approvisionnement local auprès des écoles, EHPAD, GMS. Nous avons répondu à l’appel à projet PNA car d’un côté nous faisions l’accompagnement du drive de Saint-Dizier et de l’autre nous menions une réflexion sur la création d’une AMAP à Saint-Dizier. La Chambre d’Agriculture s’est fait le relai auprès des agriculteurs pour qu’ils s’y intéressent.

Mais il n’y a pas de mobilisation du côté des producteurs qui ont déjà leur organisation avec leur circuit d’écoulement et ceux qui sont en circuits courts se tournent vers Bar le Duc. Dans le Nord de la Haute-Marne c’est une agriculture de céréales/élevage de grande dimension. Comment faire dans ce cas ? Nous sommes preneurs d’idée d’action.