诗歌地理学的反思 -...

Transcript of 诗歌地理学的反思 -...

-

■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

A08

诗路花语

1

海南岛的嬗变,是古典女性的

一场旷日已久的温存弥漫,更是现

代版

爱情典故里,那只美丽的花鹿

顺从神的旨意,在南中国海的人间天堂

向着中原大地脉脉回头

其实,海水滋润的海南岛

有女性般水灵的特质。海南岛的每

一棵

树木,都是我的姐姐或妹妹

大海从不忘记——

公元527年的天空下,海南岛依然荒昧

和野性,而威镇天海的冼夫人

从马背上洒下的盈盈秋波,让一座海岛

安静而多情。时到宋末元初

黄道婆沦落天涯转身蝶变

被戴上“衣被天下”的光环

承蒙黎族姐妹的滴水之恩,和海南岛

女性家园的深情和睦

在天涯海角,猛然回头的仙鹿少女

嫣然一笑,那是时光定格给一座海岛的

温存一笑,并且柔情如水

2

海南的山,清秀,从大地的胸脯

隆起,像母亲丰满的乳房

三月的木棉花开了,绽放着时光的

火红

和热烈。这时,你忘记山外流年

而山那边姑娘们甜美的山歌,已带

着你

去感受一场春天的浪漫

海南的绿水,乳汁一样甘甜

南渡江穿越岩石、山岳、森林,和平原

三百多公里的曲折迂回,哺育圣贤

滋养两岸苍生

海南的山水和每一个海南人都互相

牵挂

海南的男人,像山一样粗犷、豪爽

让亲爱的女人,把日子过得像水一

样的

滋润。而海南的女人,柔情、温婉

荡漾着水的清波

海南岛的初冬,天空安谧

我们品赏阳光的味道,北方少女的

泳装

点啜天涯春意。这时,我想送她

一枚椰果,让一泓清泉润过妹妹的

心田

但我怕,怕她只陶醉于椰风海韵

忘记今夕何夕,和回家的路

海南岛:女性柔情的温存家园

地址:海口市金盘路30号 邮编:570216 总值班:66810666 广告许可证:琼工商广字015号 广告部:66810888 发行部:66810999 海报集团新闻热线:966123 邮发代号:83—1 报费:每月45元 零售每份1.5元 昨天开印时间2时10分 印完:4时35分 海南日报印刷厂印刷

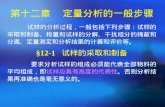

诗歌地理学的反思

■张伟栋

文艺随笔

阳江三题

■邓小雄

岁月山河

2019年3月31日 星期日值班主任:张一强 主编:杨道 美编:杨薇文化周刊

3月12日,我找到石匠老王

请他为母亲刻碑

递烟,喝茶,谈

母亲以母性,想抹平

而抹不平的岁月疤痕

石匠老王,狠揉一把涩眼睛

哑声问起母亲的名讳

我自言自语:

自从大姐出生之日

母亲,就已经更换了姓名

3月15日,当我目睹石匠老王

将“马氏宗芳”刻上碑石

情不自禁地轻轻叫了一声:妈

我清晰地听见,每一道笔划的回答

都和母亲在世时的回答

一样,弥漫温暖

3月16日,将刻着母亲的石碑

安放于母亲的宅前

跪在一道高耸的门槛边

赫然发现,石碑已经成为

我身上最脆弱的一块骨头

一碰,就痛得泪流满面

■方世国

将母亲刻上碑石

■刘晓林

2010年,我突然被迫面对独自谋生的紧迫感,虽然奥登曾告诫诗人,不要选择牵涉到语言运用的职业,比如翻译、教书、文学记者或是广告撰写人,这些“都会直接损害他的诗歌”,但现实只留给我一份在海南教书的工作,我也就心安理得地接受了。两年过后,我发现这里的气候要比工作教给我更多,就像沃尔科特所说,它身陷于热与湿、晴与雨、光与影、日与夜的两个重音,而无法自拔。初来乍到,视线被满街的椰子树胀满,使我来不及观察本地理想的文学生活,但时间一久,我才觉悟,本地并不在文学的经典地图册上。

我开始困惑,地理何以能禁锢诗人的才华和抱负?天气何以能诅咒诗人言语的命运?几年前,我读阿兰·布鲁姆的一段文字还颇有信赖感,因为他有法国情结,他说:一个人“必须居住在某个地方,沉溺于其中,以便由它来设定他的日常时间表,安排生活的节奏。”对布鲁姆来说,这个地方的首选就是巴黎,我对哲学家的“绝对”有成见,但今天看来,布鲁姆没有错,只是这种日常生活的时间表放在诗歌里面,不够合适,也不能解释我的疑惑。我想要说的是,在海口的生活,使我对沃尔科特好感倍增,因为他笔下的景物和我眼前所见,非常相似,不由得将他的特立尼达和海南在诗歌中对照来看。它们都粘稠、湿热,在酷烈的海滩上,有破败的棕榈,以及

“被太阳晒得脱皮仍然挣扎着逃避海洋的桉树”。但当沃尔科特的文字触及到热带文学独特的一

面时,我似乎对自己的问题有了答案。

“冬季给文学和生活增加了深度和阴郁,而在四季常青的热带,连贫穷或诗歌似乎都不能深沉,因为周围的自然界和它的音乐一样,是如此欣欣向荣、兴高采烈。以欢乐为基础的文化注定是浅薄的。可悲的是,加勒比地区为了推销自己,鼓励无所用心的欢乐和灿烂辉煌的空虚,非但成了避寒的去处,而且也成了逃避只有四季分明的文化才能产生凝重感的地方。”

这是沃尔科特1992年诺贝尔文学奖演讲词中的一段文字,它确定而自信,我几乎无法去辩驳或反对。当我第一次读到沃尔科特的

这段批评时,立即想到了波德莱尔在1861年作出了同样的判断,虽然这两段文字跨度近一百年,但却是惊人的一致。

“我常常自问而不能解答的一个问题是,为什么克里奥尔人一般地说并没有在文学创作上表现出任何独创性和任何构思力或表现力,似乎他们有一颗女人的灵魂,仅适于沉思和享乐。……倦怠、优雅、一种与黑人共享的几乎总是使一个克里奥尔诗人(不管他是多么地出众)具有某种外省气的天生的模仿能力,一般地说,我们能够在他们之中最优秀者身上看到的东西就是这些。”

波德莱尔笔下的“克里奥尔人”,就是沃尔科特的同胞,是来自安地列斯群岛的白种人。在波德莱尔看来,他们当中的诗人,像是被诅咒了,缺少必须的独创,而只停留于自我陶醉的模仿,当然只有极少数偶尔能获得一种例外。两段文字,一个提出问题,一个给出了答案,那么,结论似乎相当明显了,只有四季分明的地方才会有经典的文学,而炎热、四季常青的热带,注定很难产生一流的文学,在热带地区,压根不会有所谓的理想文学生活,诗人们只有逃到文化的中心地带,才有可能。这个问题,在我们的时代,看似不成问题,但实际上有着各种根深蒂固的变形。我们的诗歌批评当中,有着各种借用“地理”的名义来确证诗歌的做法,比如“江南诗歌”的提法,即是一例。我对此无法赞同,我所想到的是,当我们用地方文化的特殊性,来思考诗歌的时候,我们一定丢失了什么。

年轻时的李清照,大家闺秀,生活富足、自由,有闲时,更有闲情,故尔,喜欢荡秋千,更喜欢写荡秋千——可谓有一种“秋千情结”。

第一首写荡秋千的词,应该是她的《点绛唇》:

“蹴罢秋千,起来慵整纤纤手。露浓花瘦,薄汗轻衣透。见有人来,袜刬金钗溜,和羞走。倚门回首,却把青梅嗅。”

据说,这首词是李清照“婚前相亲时之作”。若然果真如此,那位“来人”,就是她未来的夫婿赵明诚了。

荡过秋千的李清照,香汗湿薄衫,正在专心整理自己;蓦然回首,却发现“有人来”了,于是,一阵狼狈,竟然只是穿着袜子就羞答答地跑开了。不过,终是有情人,终是知情人,不忍离开,只好装模作样地“倚门回首,却把青梅嗅”。羞答答的李清照,小儿女情态,栩栩然,真真是叫人爱煞。

哎,一副秋千架,一曲“婉约情”,让人低徊不已,情事流芳千古。

那副秋千架,也就成为了李清照的一枚爱情的印章。

寒食节,要荡秋千,李清照也不例外,或者说,更喜欢。她的一首《浣溪沙》,就是写寒食节荡秋千的。词曰:

“淡荡春光寒食天,玉炉沉水袅残烟,梦回山枕隐花钿。海燕未来人斗草,江梅已过柳生烟,黄昏疏雨湿秋千。”

这首词,是李清照寒食日的即

景之作。上阙,写室内生活情景:香炉中,燃烧着名贵的沉水香,香烟袅袅,氤氲一室;人,却慵懒地躺在床上,以至于枕头掩埋了头上的花钿。何以会如此慵懒、惫殆?下阙,写室外的环境,就交代了其中的原因:原来,天气由晴转阴,虽是玩过了斗草游戏,虽是依然柳絮飘飘,但却时已黄昏,春雨打湿了秋千,也就不得荡秋千了——一种疏落感,一种百无聊赖的情绪,油然而生。

最是“黄昏疏雨湿秋千”一句,写尽了作者的寂寥和落寞。何以会如此?也许,少女心事,也只好赋予这疏雨中的秋千了。

等到再次写寒食节荡秋千的时候,李清照已是嫁为人妇。但夫妇俩,聚少离多,于是,一首《怨王孙·春暮》,就表达了自己独居

汴京的一番离愁别绪,一份孤独落寞。

词曰:“帝里春晚,重门深院。草绿阶前,暮天雁断。楼上远信谁传?恨绵绵。多情自是多沾惹,难拼舍,又是寒食也。秋千巷陌人静,皎月初斜,浸梨花。”

此时,赵明诚在外做官,李清照独居都城汴京(帝里),她朝思暮想的就是盼望着赵明诚有书信到来。但却“暮天雁断”“远信谁传?”,书信迟迟不到。庭院深深,李清照徒然愁肠百结,眼望着台阶上的春草,真有一种“离恨恰如春草,更行更远还生”的无奈和怅惘,于是,只好“恨绵绵”了。

又是恰逢寒食日,李清照正站在她的闺楼上,于是,就看到了“秋千巷陌人静,皎月初斜,浸梨花”的景象。

巷陌人静,秋千亦静,这是何等幽静的环境啊?此时,明月斜照,皎洁的月光,浸透了梨花,梨花白,月光下的梨花,更白,这又是何等优美的景象啊?

这样的一种美好景象,本来是应该与自己所爱的人共享的,怎奈天人相隔,各据一方,真真是辜负了这般大好时光。静静的秋千,谁人去荡?

以乐景写哀情,风景美好之下的李清照,恐怕此时,愈加愁绪万端,哀哀伤伤了。

若然当下,再来一句“黄昏疏雨湿秋千”,反倒是“应景”有加,

“情景”相融了。

◇阳江是吾乡阳江不是江,是一片红色热土。有四百多年历史的阳江,如何得

名未见坊间传说,也鲜有文字记载。大概在上世纪七十年代吧,有好事者将琼海所辖公社名字编成顺口溜,其中“阳江龙江九曲江,乐会上埇共烟塘”我一直记得,里面三个带“江”字的公社,龙江有河,九曲有江,一点都不与江、河或水沾边就独有阳江了。

无江无河的阳江,东部平原丘陵,南北西三面环山,深山密林险要天成,远离县城的山区腹地,又居周边去往县城的必经之处,素有琼海“西南门户”之谓。得天独厚的地理禀赋,成就了可歌可泣的红色过往:琼崖革命先驱杨善集、王文明(阳江益良村人)选择这里点燃革命火种;琼崖革命史上多个第一(琼崖第一块中心革命根据地、琼崖第一届特委、琼崖特委第一次扩大会议、琼崖第一所红军医院、第一所红军军械厂、第一所琼崖高级列宁学校等等)在此产生;1928年8月12日,全琼第一次工农兵代表大会在阳江(时称乐四区,即乐会县第四区,1958年乐会县和琼东县合并为琼海县,今琼海市)高朗村举行,成立了琼崖苏维埃政府,选举王文明为主席;被毛泽东、周恩来高度评价为“世界革命的典范”的红色娘子军,经报告文学到故事片,从中国第一部现代芭蕾舞剧到革命现代京剧,早已是家喻户晓扬名海内外了,诞生地也是阳江,大革命时代,阳江俨然革命圣地。

身为阳江传人,生长于和平年代,饱受红色耳濡,对革命先驱肃然起敬,对故乡存留深厚的热爱,每每与人谈起阳江,我都情不自禁地强调我的故乡就是红色娘子军的故乡。

◇市非市在琼海,墟镇不论大小,人们总爱

将之平起平坐,一视同仁,嘉积、中原、龙江……,这些地方以前充其量都只是镇或墟,但世居于此的人们不知是托大还是祈愿,习惯叫做“市”。到镇上就是“去市”,逛街则是“行市”。

阳江自清代顺治年建“市”,从“有汉、苗族聚居”的记述来看,其时规模应不小,至少包括现在的会山乡。也许百姓口中的“阳江市”,就是从那个时候叫起的?

打我有记忆开始,阳江“市”就是巴掌大的小不点。就着一块大致平坦的地势,一样高矮一样大小一溜的一层砖瓦民居,整齐码起,鳞次栉比伸展开去,就成了街,临街处辟做生意处所,就成了铺

面。两排民居对过之间的余地,盖之以砖,行走久了,街道的模样就出来了,街道东边叫阳东,西边自然就叫阳西。

从嘉积有一条公路蜿蜒而来,在阳江“市”上稍作停顿,再穿“市”而过向西挺进,入“市”又出“市”这段,也是建起一些房子的,大多用做食店(堂)、商店、书店、邮政所、信用社、供销社、缝纫社、农械厂等等“公家”专营的场所。

改革开放后,阳江“市”慢慢“长大”“长高”了,过去的那些“公家”场所大多换了主人,不少先富起来的农人甩掉两脚泥,纷纷入“市”做“市丁”,沿路置地,盖楼开铺,做起各种各样的营生,阳江就越来越有“市”的品相。

得益于发展红色旅游和红色风情镇的打造,故乡阳江的规模已然铺陈得很大了,样貌也在不断变化中,漫步

“市”上,新街一水新饰,老街更像老街,吃住行游娱乐等城市功能一应俱全,平日里,不管是白天黑夜,街上总像“交流”般人来人往。

◇阳江“交流”阳江“市”虽小,但阳江“交流”不

小——规模、声名、影响都够大。“交流”就是农贸产品贸易的集

市,因而到镇上“交流”又叫“发市”,与北方人的“赶集上会做买卖”差不多意思。将集市叫做“交流”,是不是阳江先人的独创呢?我不好说,有待论证。可在阳江,说“去市交流”或“去交流”,童叟皆晓,无人不明。阳江以外,我是难得听到这般说法的。这一颇有地域特色的表达,既生动传神,又贴切精准,在我看来简直妙不可言——做买卖,不就是交流的一种吗?

自明末清初起,阳江就有了“交流”。新中国成立后,不知是政府决定还是老百姓自发俗成,每月的1日和15日,就成了阳江的“交流日”。

“交流日”自是过节般“闹热”。县里县外远远近近的买卖人或闲逛的看客肩挑手提,乘车步行,翻山涉水,早早就云集阳江。这四面八方三教九流成千上万的来客,潮水般翩然而降,平日寂静冷落车马稀的区区小镇,顷刻间人满为患人声鼎沸起来。

“交流日”的买卖一改往常,以席地练摊为主,店铺经营大为收敛。货物都是寻常农家居家过日子之所需,林林总总,不一而足,像“欧村畚箕岭下桶”等“传统名牌”是一定粉墨登场的,卖主和买客交流多了,俨然熟人,你卖我买客客气气,讨价还价轻声细语,不显山不露水,来来去去间买卖就做成了。

天刚放亮开市,中午时分收摊,不消半天的光景,“交流”就圆满完成了,人们像“鸡过庭”般,从哪来回哪去,来得快,散得也快。孩提时代我是很喜欢随母亲捎上家里的一些劳动果实

“去交流”的,我总会央求母亲赏几角毛票,去书店买中意的“公仔册”,或者到公家食堂去打打牙祭。

方便的话,我真想回故乡,“去交流”。

海南的冬日,就像我们家乡的深秋,天空湛蓝,白云飘荡,阳光暖融融地照在心头上。附近有一片很大的橡胶林,这树本属落叶乔木,但在这冬日,橡胶林仍是一片郁郁葱葱,在静谧的树林中,时常有熟透了的橡果脆响一声从枝头上掉下来。我常常在林间徘徊,从枝叶的缝隙间透视蔚蓝的天空,那种忽远忽近的感觉,令人恍然若失。有时林子里没有一丝风,树叶的蓊郁,它的深沉的暗绿,则像是一团凝固的阴云。风过时,枝叶呼应着,左右摇摆,发出一阵索索的响声,有如沟渠中激流的吟唱。此时,置身林中,被风,被林,挟裹着,顿生一种飘渺之感。风好像是涌动的海水,树枝像海水中飘拂的海藻,我睁着一双吃惊的眼睛,忽然忘记了自己是什么,是林中飞翔的一只小鸟?还是海藻间小心翼翼游动的一条小鱼?等风声渐远,我才回过神来,我什么也不是,尽管我很想是,我只是一个很怯懦、很安于现状的人。

还有一片椰子树也常常进入我的视野,这片椰树还处于童年时期,高不过一米,单薄细弱,成年椰树高大伟岸的风貌还藏在稀疏的枝叶中。我是在

我居住的五楼上朝它们眺望的,这群椰树儿童在阳光下露出朝气蓬勃的面容。因为我的心中总是弥漫着一股伤感的气息,所以我想,我等不到它们长大,我就要离去。冬天的早晨,乳白色的薄雾在更高一点的植物间缭绕,却完全覆盖了这片小椰子树,当我匆匆地下楼上班去了,这些东西们还在浸润着露滴酣眠。它们肯定梦见了自己日后挺拔的风姿。这种结论在它们的根须开始扎入泥土时就已经有了。而我呢,匆匆的脚步声又一次提醒我,属于我的那朵花是否永远错过了花期?

海南的冬日一如家乡的深秋,真的很美。但海南美丽的冬日依然不能阻止我对此时完全被寒冷俘获的家乡的想念。

当我踌躇在得与失之间时,我的心情变得芜杂、烦忧,我常焦虑地感到我失去了什么,那缕如风一般的情愫曾经那么真切地拂过我的心头,如今却飘然而逝。在一个午后,人们纷纷隐匿在慵懒安闲的时光里,我无处可以逃逸,便捧起一本书,读到了史铁生的《我与地坛》。这是一篇了不起的文章,像这样的文章只有极少极少的人才能写得出,史铁生成了这样的幸运者。文中充满了对生与死、得与失的思考,他把这样一个玄思禅机参悟得如此超然透彻,简直是上帝假他手中的笔,布告芸芸众生生死的秘密。谁能得到这样的青睐呢?曾经有十五个年头,也许现在还是这样,史铁生每天都摇着轮椅车来到地坛,就在那里等待着他心灵的上帝,等着上帝对他的耳语。他会心地笑了,又把他知道的告诉了我们。

史铁生的文字像一只温柔的手,拔除了我心头上生出的乱草,这只手像海南的冬日,暖融融的。

海南的冬日

■严敬

海天片羽 黄

昏疏雨湿秋千

■路来森

文史笔记

《海蓝天》(版画) 周杰 作