AO入学試験AO入学試験 事前エントリー方式 当日体験方式 「セルフディベロップメント入学試験」 AO入学試験 入学検定料 20,000円 (手数料+900円)

試験実施計画書...試験実施計画書...

Transcript of 試験実施計画書...試験実施計画書...

試験実施計画書

遠隔モニタリングシステムによる慢性心不全在宅管理研究

HOME telemonitoring Study for patient with Heart Failure

― HOMES-HF -

佐賀大学医学部循環器内科

第1版 平成 23 年 8 月 10 日

第 2 版 平成 23 年 10 月 6 日

第 3 版 平成 23 年 12 月 1 日

第 4 版 平成 24 年 8 月 1 日

臨床研究登録番号:UMIN000006839

1

目次目次目次目次

1111.試験の背景.試験の背景.試験の背景.試験の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2222

2222.試験の目的.試験の目的.試験の目的.試験の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2222

3333.被験機器(遠隔モニタリングシステム).被験機器(遠隔モニタリングシステム).被験機器(遠隔モニタリングシステム).被験機器(遠隔モニタリングシステム)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2222

4444.対象患者.対象患者.対象患者.対象患者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3333

5555.患者に説明し同意を得る方法.患者に説明し同意を得る方法.患者に説明し同意を得る方法.患者に説明し同意を得る方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4444

6666.試験の方法.試験の方法.試験の方法.試験の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5555

7777.評価項目.評価項目.評価項目.評価項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7777

8888.観.観.観.観察察察察およびおよびおよびおよび検査項目検査項目検査項目検査項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10101010

9999.脱落、中止の規定.脱落、中止の規定.脱落、中止の規定.脱落、中止の規定およびおよびおよびおよびその取扱いその取扱いその取扱いその取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13131313

11110000....有害事象発生時の取扱い有害事象発生時の取扱い有害事象発生時の取扱い有害事象発生時の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13131313

11111111.試験実施期間.試験実施期間.試験実施期間.試験実施期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15151515

11112222....統計学的事項統計学的事項統計学的事項統計学的事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15151515

11113333....症例報告書症例報告書症例報告書症例報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18181818

11114444.モニタリング.モニタリング.モニタリング.モニタリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18181818

11115555.実施計画書からの逸脱の報告数.実施計画書からの逸脱の報告数.実施計画書からの逸脱の報告数.実施計画書からの逸脱の報告数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18181818

11116666.患者の人権・個人情報.患者の人権・個人情報.患者の人権・個人情報.患者の人権・個人情報およびおよびおよびおよび安全性安全性安全性安全性・不利益に対する配慮・不利益に対する配慮・不利益に対する配慮・不利益に対する配慮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19191919

11117777.患者の費用負担.患者の費用負担.患者の費用負担.患者の費用負担および謝礼および謝礼および謝礼および謝礼・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21212121

11118888.健康被害の補償.健康被害の補償.健康被害の補償.健康被害の補償および保険への加入および保険への加入および保険への加入および保険への加入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21212121

19191919.ヘルシンキ宣言および臨床研究に関する倫理指針への対応.ヘルシンキ宣言および臨床研究に関する倫理指針への対応.ヘルシンキ宣言および臨床研究に関する倫理指針への対応.ヘルシンキ宣言および臨床研究に関する倫理指針への対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21212121

22220000.記録の保存.記録の保存.記録の保存.記録の保存・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21212121

22221111.研究結果の公表.研究結果の公表.研究結果の公表.研究結果の公表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22222222

22222222.研究組織.研究組織.研究組織.研究組織・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22222222

22223333.研究資金および利益相反.研究資金および利益相反.研究資金および利益相反.研究資金および利益相反・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24242424

22224444.実施計画書などの変更.実施計画書などの変更.実施計画書などの変更.実施計画書などの変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22224444

2

1. 試験の背景

米国では慢性心不全の有病者数は 500 万人以上にのぼり、2007 年の一年間で 302 億ドル

が診療に費やされた。このうち 60~70%を入院診療のコストが占めており、心不全による入院

は 1979 年から 2006 年の間に 175%増加している。我が国では慢性心不全の有病者数は 100

万人以上と推定され、人口の高齢化と共に今後も増加し続けることが予想されている。心不全

による入院の特徴として再入院率の高さが挙げられる。心不全による入院患者の 44%が退院

後6ヶ月以内の再入院であるという報告もある。高齢者では特に再入院率が高く、家族、医療・

介護現場、行政にとって大きな負担となっており、心不全による再入院率を低下させるための

方策は先進国に共通した喫緊の課題である。心不全診療においては、医師、看護師、薬剤師、

栄養士、理学療法士、ソーシャルワーカーなど多職種によるチーム医療により、生命予後や生

活の質が改善されることが示されている。また、高齢心不全患者における再入院の誘因として、

塩分や水分制限の不徹底、治療薬服用の不徹底など自己管理に問題があった場合が約半数

に及ぶことが報告されており、心不全診療チームによる在宅管理を行うことで再入院を予防で

きる可能性があると考えられる。すでに米国では、看護師による訪問診療や電話などによって

在宅疾病管理を行う民間企業が存在する。近年では、より効率的に在宅疾病管理を行う方法

として、インターネットなどを利用した遠隔モニタリングが注目されている。これまでのメタ解析で

は、慢性心不全の在宅管理に遠隔モニタリングを用いることによって死亡率や再入院率の低

下が認められていたが、最近の大規模無作為化比較試験では効果が認められないなど評価

は定まっていない。

2. 試験の目的

急性心不全や慢性心不全の急性増悪にて入院した患者に対して、退院後の在宅における

ICT を利用した体重および血圧の遠隔モニタリングが総死亡率、再入院率を低下させるか否か

を通常外来群と比較検討することを目的とする。

ICT:information and communication(s) technologies 情報・通信に関する活用技術の総称

3. 被験機器(遠隔モニタリングシステム)

(1) 商品名および製造元

からだカルテ® (株式会社タニタ)

体組成計 BC-503 (株式会社タニタ)

上腕式デジタル血圧計 BP-301 (株式会社タニタ)

ワイヤレス通信レシーバー MY-101 (株式会社タニタ)

Wi-Fi ルーター DCR-G54/U (株式会社アイ・オー・データ機器)

携帯型無線機 D26HW (イー・モバイル株式会社)

(ただし、携帯無線機については、上記機種にて対応エリア外の場合、他社の無線機

を使用する。)

(2) 性能

別紙参照

3

(3) 本試験での機器の導入及び使用方法

遠隔モニタリング群では、各患者の外来担当医師(以下外来担当医)は佐賀大学医

学部遠隔モニタリングセンターに対し、遠隔モニタリング依頼書を用いて各患者の身長、

体重、血圧、脈拍変化の際、外来担当医へ連絡する基準値の希望、連絡方法を申告

する。連絡方法は電子メール、電話、Fax のいずれか、またはこれらの併用とする。試験

開始時に決定した基準値は、患者の状態の変化に応じて随時変更可能とする。

(4) 管理方法

遠隔モニタリング群の患者は、自宅に設置された体重計および血圧計を使用して、

体重および血圧測定を原則的に毎日行う。測定する時間は患者に委ねられるが、でき

る限り一定の時間帯に測定することが推奨される。遠隔モニタリングセンターでは、体重、

血圧、脈拍を毎日遠隔モニタリングし、あらかじめ設定した基準値に抵触する変化が生

じた場合には、個別に設定した方法により外来担当医へ連絡する。外来担当医は自己

の判断により、個々の患者に応じた対応を行うことができ、いかなる制約も受けないが、

行った対応と、その後のモニタリング方針の変更の有無について、遠隔モニタリングセ

ンターに報告する。

※ 遠隔モニタリングセンターが外来担当医への報告を行う場合

① 1週間で2㎏以上の体重の増減がみられた場合

② 3日以上測定がなされなかった場合

③ あらかじめ外来担当医が遠隔モニタリング依頼書によって指定した基準に抵触

した場合

④ 遠隔モニタリングセンターの医師が、外来担当医へ連絡することが望ましいと判

断した場合

担当医は通常外来群に対しても心不全管理における体重および血圧測定の重要性

について教育を行い、実施を奨励する。

4. 対象患者

(1) 選択基準

担当医師が、以下の基準をすべて満たすと判断した患者を本試験の対象とする。

① 急性心不全または慢性心不全の急性増悪のために入院後、治療により改善し退院

予定となった者または退院後30日以内の者。

② NYHA 心機能分類がⅡあるいはⅢの患者

③ 年齢 20 歳以上

[選択基準の設定根拠]

①および②試験の評価に適切な対象患者を設定するため

③有効性評価への影響および安全性の配慮のため

4

(2) 除外基準

担当医師が、以下のいずれかの条件に抵触すると判断した患者は本試験の対象から除

外する。

① ペースメーカー、ICD、CRT(D)などの医療機器を装着している患者または装着の予

定のある患者(試験で使用する体重計に体組成計機能があり、測定の際に微弱な

交流電気信号が体内を通過するため)

② 高度の腎障害(血清クレアチニン値≧3.0mg/dl 以上が持続するなど)

③ 重篤な肝障害

④ PCI,CABG が予定されている患者

⑤ 悪性腫瘍など不可逆的な要因により、予後が限定されている患者

⑥ コントロール不良の精神疾患(うつ病のスクリーニング Patient Health Questionnaire

(PHQ-9)質問票にてスコアが 20 点以上の患者を含む)、重度の認知機能障害

⑦ 妊娠中あるいは試験期間中に妊娠を希望する患者

⑧ 四肢の障害等により、体重計に乗ることが困難あるいは危険であると判断される患

者

⑨ 電話による連絡が不可能な患者

⑩ 文書による同意の得られない患者

⑪ その他、担当医師が本試験の対象として不適当と判断した患者

[除外基準の設定根拠]

① 使用機器の添付文書に準拠して設定した

②~⑥ 試験の有効性評価への影響を考慮したため

⑦・⑧ 安全性への配慮のため

⑨~⑪ 試験の実施に困難であるため

5. 患者に説明し同意を得る方法

倫理審査委員会等で承認を得られた同意説明文書を患者に渡し、文書および口頭による

十分な説明を行い、患者の自由意思による同意を文書で得る。また、患者の同意に影響を及

ぼすと考えられる有効性や安全性などの情報が得られたときや、患者の同意に影響を及ぼす

ような実施計画などの変更が行われるときは、速やかに患者に情報提供し、試験に参加するか

否かについて患者の意思を予め確認するとともに、事前に倫理審査委員会等の承認を得て同

意説明文書などの改訂を行い、患者の再同意を得る。

5

6. 試験の方法

(1) 試験の種類・デザイン

多施設共同/非盲検/無作為化/並行群間比較試験

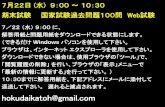

(2) 試験のアウトライン

28 日以内

(3) 観察期間

登録時から試験終了(2014 年 8 月 31 日)まで

(4) 心不全在宅管理の方法

無作為化に先立ち、全例に Patient Health Questionnaire (PHQ-9)質問票によるうつ病

のスクリーニングを実施する。スクリーニングによりうつ病が疑われる患者(PHQ-9 スコア

が 10 点以上)には、精神科医または臨床心理士による診察および適切な治療を検討

する。

A 群:通常外来治療群:

慢性心不全に対する通常の薬物療法と自己管理を行うための教育をうけた後、通

常の外来治療をうける。

B 群:遠隔モニタリング群:

慢性心不全に対する通常の薬物療法と自己管理を行うための教育を行ったうえで、

体重計、血圧計、インターネットへの接続装置を自宅に設置する。患者と家族に対

して、これらの装置の使用法を説明し、佐賀大学医学部の遠隔モニタリングセンタ

ーにおいて毎日モニタリングする。患者および家族に対しては、ペースメーカー等

を使用中の者が同装置を使用しないよう、重ねて注意喚起を行う。モニタリング中

に心不全の増悪が疑われるような変化(体重の急激な増加または減少、脈拍の増

加など)がみられた場合には、直ちに患者の外来担当医に連絡される。その後の対

応は外来担当医の判断で行う。

観察期間

試験終了(2014 年 8 月 31 日)まで

同意

取得

A 群:通常外来治療群 (210 例)

B 群:遠隔モニタリング群 (210 例)

適格性の

確認

登録

割付

6

(5) 症例登録、割付

① 手順

施設登録、症例登録は、症例登録センターにおける中央登録方式とする。症例登

録センターは、佐賀大学医学部 循環器内科におく。

② 施設登録

試験責任医師は、当該施設の倫理審査委員会等での承認が得られた後、以下の

書類をそれぞれ FAX を用いて症例登録センターへ送付する。

A) 倫理審査委員会等の承認書の写し

B) 施設登録依頼書

症例登録センターは、倫理審査委員会等の承認書の写し、および施設登録依頼

書を受領後、施設登録を行い、施設登録完了通知書を試験責任医師へ送付す

る。

③ 症例登録

症例登録センターは、施設登録完了通知書が発行されている施設について症例

登録を行う。

症例登録は、原則として以下の手順で行う。

A) 試験責任医師または試験分担医師は、患者本人から文書による同意を得る。

B) 試験責任医師または試験分担医師は、指定された URL にアクセスし、症例登

録に必要な情報を入力する。適格性判定および割付結果を Web 画面上で確

認し、適格と判断された場合に限り、割付結果に従い、試験を開始する。

C) 入力方法等に関して質問がある場合は、症例登録センターに問い合わせる。

ただし、上記による手順が実施困難(WEB 入力の環境が整っていないなど)の

場合は、FAX による登録も可とする。

症例登録センター

佐賀大学医学部 循環器内科

症例登録責任者 琴岡 憲彦

〒849-8501 佐賀県佐賀市鍋島 5 丁目 1-1

(お問合せ)施設登録、Web システム、症例登録について

TEL:0952-34-2169、FAX:0952-34-2089

④ 割付方法と割付調整因子

遠隔モニタリング群、通常外来治療群への割付は、割付システムによる中央登録方式

により、年齢(65 歳以上、65 歳未満)、左室駆出率(30%以上、30%未満)、基礎心疾

患(虚血の有無)を割付調整因子とした動的割付とする。各被験者は、遠隔モニタリン

グ群、通常外来治療群のいずれかに、1:1 の割付比でランダムに割付ける。症例登録

センターは、適切なコンピュータアルゴリズムに基づいて作成されたプログラムを用い

て割付を行う。

7

7. 評価項目

(1) 主要評価項目(プライマリー・エンドポイント)

全死亡または心不全の増悪による再入院のイベント発生までの期間

(2) 二次的評価項目(セカンダリー・エンドポイント)

① 全死亡

② 心血管系の原因による死亡

③ 全ての原因による再入院

④ 心血管系の原因による再入院

⑤ 心不全増悪による再入院

⑥ 自覚症状(NYHA)の悪化

⑦ 医療費(入院および外来)

⑧ EF の変化率

⑨ NT-proBNP,高感度 CRP,PTX3,高感度トロポニン T,RAGE,高分子アディポネクチンの

変化率

⑩ 認知機能(Mini Mental State Examination ;MMSE)

⑪ 自己効力感(General Self Efficacy Scale ;GSES)

⑫ 心不全 QOL(Minnesota Living With Heart Failure ;MLWHF)

⑬ 治療アドヒアランス

⑭ PHQ-9 スコア

(3) エンドポイントの定義

評価項目となるイベント発生時には必要な検査を可能な限り実施し、その内容をイベン

ト調査票にて報告を行う。また、評価項目で規定している心血管系とは以下をいう。

・心イベント:心筋梗塞、予定されていない入院を要する不安定狭心症、冠動脈血行再

建術(経皮的冠動脈形成術、冠動脈バイパス術)、心不全の増悪

・脳イベント:脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳血行再建術

・腎イベント:永続的な透析導入、血清クレアチニン値 2 倍以上の上昇

(かつ≧3.0mg/dL)

・血管イベント:大動脈・末梢動脈疾患(大動脈解離、腸間膜動脈血栓症、閉塞性動脈

硬化症による重症下肢虚血(潰瘍)の発現、血行再建術または指切断・

下肢切断)

① 心筋梗塞

心バイオマーカー(トロポニンが望ましい,トロポニン未測定の場合はCK-MB)の上

昇がみられ、かつ以下のいずれかが認められるもの。

・ 胸痛症状

・ 新規の虚血性心電図変化

・ 画像イメージによる新規の心筋生存能消失または壁運動異常

発症後30 日を超える場合は、以下のいずれかが認められるもの

8

・ 新規病的Q 波の出現

・ 画像イメージによる新規の心筋菲薄化、心筋生存能消失および収縮不全

また、病理所見により新たに心筋梗塞の発現が確認された場合も心筋梗塞とする。

② 予定されていない入院を要する不安定狭心症

典型的な胸痛症状,または新規の虚血性心電図変化のいずれかが認められ、かつ

冠動脈造影による有意狭窄病変が認められるもの(冠動脈造影検査が実施できな

い場合はシンチグラフィーによる陰影欠損が認められるもの)。Braunwald の分類

(1989)では重症度ではClassIIまたはClassIII、かつ臨床状況ではClassB に該当す

るもの。

(付表)不安定狭心症の分類(Braunwald,1989)

〈重症度〉 ClassⅠ:新規発症の重症または増悪型狭心症

・最近2 カ月以内に発症した狭心症

・1 日に3 回以上発作が頻発するか、軽労作にても発作が起きる増悪

型労作狭心症。安静狭心症は認めない。

ClassⅡ:亜急性安静狭心症

・最近1 カ月以内に1 回以上の安静狭心症があるが、48 時間以内に

発作を認めない。

ClassⅢ:急性安静狭心症

・48 時間以内に1 回以上の安静時発作を認める。

〈臨床状況〉 Class A:

二次性不安定狭心症(貧血,発熱,低血圧,頻脈などの心外因子により

出現)

Class B:

一次性不安定狭心症(Class A に示すような心外因子のないもの)

Class C:

梗塞後不安定狭心症(心筋梗塞発症後2 週間以内の不安定狭心症)

〈治療状況〉 1)未治療もしくは最小限の狭心症治療中

2)一般的な安定狭心症の治療中(通常量のβ遮断薬,長時間持続硝

酸薬,Ca 拮抗薬)

3)ニトログリセリン静注を含む最大限の抗狭心症薬による治療中

③ 冠動脈血行再建術

経皮的冠動脈形成術(PCI)あるいは冠動脈バイパス術(CABG)による全ての血行

再建とする。同意取得時に予定されていたものは除く。

④ 心不全の増悪

心疾患以外の原因が考えられない左室および右室機能障害による明らかな症状お

よび徴候が存在し、下記の症状と徴候より総合的に判断し、心不全の増悪が認めら

れるもの。

9

(症状)

・発作性夜間呼吸困難

・通常以下の身体活動での呼吸困難・疲労・動悸

・起座呼吸

(徴候)

・ラ音

・足首の浮腫

・頻脈

・胸部X線上の心肥大あるいは特徴的な肺野所見

・S3ギャロップ

・頸静脈怒張

⑤ 脳梗塞

臨床的に新たな局所神経症状を示し、その裏付けとなる病変がCT または

MRI(MRA)で確認されたもの。

⑥ 脳出血

臨床的に局所神経症状を新たに発症し、頭部MRI/CT 上、大脳、小脳、脳幹部に

新鮮な血腫を認めるもの。出血性梗塞は本病型に含めない。

⑦ くも膜下出血

突発する頭痛、意識障害によって発症し、頭部MRI/CT にて、くも膜下腔に出血、

血腫を認めるもの、もしくは血性髄液を認めるもの。

⑧ 脳血行再建術

頸動脈内膜剥離術、経皮的血管形成術、ステント留置術、バイパス術。

同意取得時に予定されていたものは除く。

⑨ 永続的な透析導入

永続的な透析導入に至るもの。明らかに他疾患(慢性糸球体腎炎等)による透析導

入は除く。

⑩ 大動脈・末梢動脈疾患(大動脈解離、腸間膜動脈血栓症、閉塞性動脈硬化症によ

る重症下肢虚血(潰瘍)の発現、血行再建術または指切断・下肢切断)

大動脈解離: 画像検査 (経食道心エコー、CT、MRI/MRA など) により大動脈に

解離所見を認めるもの。

腸間膜動脈血栓症: 腹部超音波検査、CT、血管造影により上腸間膜動脈 (主とし

て起始部)に虚血所見を認めるもの。

閉塞性動脈硬化症による重症下肢虚血(潰瘍)の発現、血行再建術または

指切断・下肢切断:閉塞性動脈硬化症による潰瘍を伴う重症下肢虚血(Fontaine 分

類IV 度)の発現、血行再建術(経皮的血管形成術、バイパス術)、もし

くは指切断・下肢切断のいずれかに該当するもの。

⑪ 死亡:死亡診断書にて確認されることが望ましい。

イベントによる死亡:研究実施計画書における評価項目で規定するイベントによる死

亡とする。死亡とイベントの関連性について明らかな他の原因が特定された場合は

除外する。

10

総死亡:すべての死亡とする。なお、イベントによる死亡以外の死亡についても可能

な限り死因を特定する。

(4)アウトカムの規定およびその取扱い

アウトカムとは、担当医師によりイベントとして報告された事象のうち、効果安全性評価

委員会にてアウトカムとして判断されたものをいう。

アウトカムとして判断された場合も、試験期間終了まで可能な限りイベント・有害事象の

観察を行う。また、死亡を除く症例については、表 1.検査スケジュールに定められた時

期の検査を継続して行う。

8. 観察および検査項目

(1) 患者背景

登録番号、生年月日、性別、同意取得日、心不全の原疾患 既往歴・合併症

(2) 体重、血圧、脈拍

担当医師は、表1.検査スケジュールに定められた時期に、身長、体重、血圧、脈拍を測

定し調査票に記載する。

(3) NYHA 心機能分類

担当医師は、表1.検査スケジュールに定められた時期に、NYHA 心機能分類(Ⅰ~Ⅳ

度)を判定し調査票に記載する。

(4) 心不全治療薬の使用状況

心不全の治療に用いている薬剤を調査票に記入する。

(5) 心不全の原疾患

心不全の原疾患として考えられる疾患を調査票に記入する。

(6) 臨床検査

臨床検査は、表 1.検査スケジュールに定められた時期に実施する。採血は原則として

空腹時とする。得られた値は調査票に記入する。

臨床検査項目:赤血球、ヘモグロビン、血小板、白血球、AST、ALT、γ-GTP、総ビリ

ルビン値、LDH、総蛋白、Ch-E、Cr、アルブミン、Na、K、Cl、TC、

HDL-C、TG、FBS、NT-proBNP(または BNP)、HbA1c(糖尿病の場合)

※特殊採血:一部実施可能施設では、患者の同意を得たうえで約 10mLの追加採血を

実施する。バイオマーカーの測定を行う。

(高感度 CRP、PTX3、高感度トロポニン T、RAGE、高分子アディポネクチン、

ATGL)

11

(7) 胸部 X 線

胸部 X 線は、表 1.検査スケジュールに定められた時期に実施する。調査項目は心胸郭

比(CTR)とする。

(8) 安静時 12 誘導心電図

安静時 12 誘導心電図は、表1.検査スケジュールに定められた時期に実施する。

洞調律の評価を行い異常があった場合には所見を記入する。

(9) 心臓超音波

心臓超音波は、表1.検査スケジュールに定められた時期に実施する。

左室機能(LVDd、LVDs、LVEF、E/A、DcT、E/e’)について評価を行う。

LVEF は、原則として米国心エコー図学会の推奨する断層心エコー法(心尖部左室二

腔像と四腔像の2断面を用いた modified Simpson 法)を用いた容積計測に基づき算出

する。

(10) アンケート調査

下記アンケートは、表 1.検査スケジュールに定められた時期に実施する。

認知機能調査:Mini Mental State Examination (MMSE)

※

一般的自己効力感尺度:General Self Efficacy Scale (GSES)

心不全 QOL:Minnesota Living With Heart Failure(MLWHF)

うつ病スクリーニング:PHQ-9

※

※

MMSE、PHQ-9(1 年後)は任意調査とし、実施可能施設にて行う。

(11) イベント(評価項目)の報告

イベントについては、登録時から試験終了時までイベント調査票にて報告を行う。なお、

イベントとは担当医師によりアウトカムとして判断されたものをいう。

(12) 有害事象の観察

有害事象は、登録時から試験終了まで観察を行う。有害事象調査票に記載する。必要

があれば追跡調査を行う。

(13) 遠隔モニタリング結果に対するアクション

遠隔モニタリングの結果をもとに主治医へ連絡した回数と、それに伴う介入の結果を遠

隔モニタリングセンターで集計し、データセンターへ送付する。

(14) 遠隔モニタリングによって得られたデータ

遠隔モニタリング群では、測定した体重、血圧、脈拍、インピーダンス等のデータを遠隔

モニタリングセンターに集積する。遠隔モニタリングセンターではこれらのデータを千葉

大学に設置するデータセンターへ送付し、解析を行う。

12

(15) 医療費

患者の同意の上で、可能な施設に限り試験期間中の外来医療費、入院医療費の総額

および内訳を調査する。

表1 検査スケジュール

調査項目

適格性

確認

登録時

(基準日)

6ヵ月

(外来)

1 年後

(外来)

試験

終了時

(2014.8.31)

イベント

・中止時

検査・観察の

許容範囲

-28~0 ±28

±28 ±28 -28~0 ±28

同意取得 〇

症例登録 〇

患者背景 ○

遠隔モニタリング ○ ○ ○ ○

身長 ○

体重、血圧、脈拍 ○ ○ ○ ○

○

NYHA 分類 ○ ○ ○ ○

心不全治療薬の使用状況 ○ ○ ○ ○

心不全の原疾患 ○

臨床検査 ○ ○ ○

特殊採血検査(任意項目) △ △ △

胸部 X 線 ○ ○ ○

安静時12誘導心電図 ○ ○ ○

心臓超音波 ○ ○ ○

アンケート ○ ○

医療費 △

イベントの報告 ○

有害事象の観察 ○

○:必須項目 △:任意項目

注1)原則、空腹時採血とする。

注2)検査・観察の調査報告データは、基準日および観察時期の直近に実施された検査値と

する。

注3)特殊採血検査は実施可能施設のみとする。

13

9. 脱落、中止の規定およびその取扱い

(1) 脱落

登録以降一度も来院しない患者を脱落とする。ただし担当医師は、電話、手紙などによ

って来院中止の理由を尋ね、試験参加を継続できるかどうか確認する。脱落の場合、

最終外来受診日および脱落の理由について脱落・中止時調査票に記載し速やかに事

務局に提出する。

(2) 中止

次に該当する場合を中止とし、該当患者に対する介入を取りやめる。

① 患者から同意の撤回があった場合

② 有害事象により、介入の継続が困難な場合

③ ペースメーカー、ICD、CRT(D)などの医療機器を装着した場合

④ その他の理由により、医師が試験を中止することが適当と判断した場合

なお、中止時には調査票スケジュール(表 1.検査スケジュール)に定められた必要な検

査を可能な限り実施し、その内容を脱落・中止時調査票に記載する。また、中止後も試

験期間終了まで可能な限りイベント・有害事象の観察を行う。

10.有害事象発生時の取扱い

(1) 有害事象の定義

有害事象とは、遠隔モニタリングシステムとの因果関係が明らかなもののみを示すもの

ではなく、患者に生じたあらゆる好ましくない徴候(臨床検査値の異常を含む)、症状ま

たは病気のことである。遠隔モニタリングシステムとの因果関係の有無は問わない。

(2) 有害事象発生時の患者の対応

担当医師は、遠隔モニタリングを中止した場合や有害事象に対する治療が必要となっ

た場合には、患者にその旨を伝える。研究事務局には、有害事象時調査票にて報告

を行う。本研究で使用する遠隔モニタリングシステムの不具合を確認し、有害事象との

因果関係の有無を調査票に記載する。

(3) 重篤な有害事象の報告

① 重篤な有害事象の定義

a. 死亡または死亡につながる恐れ

b. 障害または障害につながる恐れ

c. 治療のための入院・入院期間の延長

d. 後世代における先天性の疾病・異常

② 重篤な有害事象が発生した場合の取扱い

試験期間中に重篤な有害事象が発生した場合、担当医師は、直ちに必要かつ適

切な処置を施し、患者の安全確保に努める。

14

③ 担当医師は、速やかに医療機関の長及び研究代表者に報告する。本研究で使用

する遠隔モニタリングシステムの不具合を確認し、有害事象との因果関係の有無を

調査票に記載する。

(4) 有害事象の調査

担当医師は、有害事象について、有害事象の名称、発現日、重症度、重篤区分、処置、

転帰および転帰確認日、薬剤との関連、モニタリングシステムとの因果関係を調査す

る。

〔重症度の判定基準〕

当該有害事象が認められる期間中、最も重い重症度とし、以下の定義を参照し3 段階

で評価する。

区分 判定基準

軽度 徴候または症状が認められるが、日常的活動が妨げられず処置を要さないもの

中等度 不快感のため日常的活動が妨げられる、または臨床状態に影響が認められるも

ので、処置を要するもの

高度 日常的活動が不能となる、または臨床上重大な影響が認められるもの

〔遠隔モニタリングの処置〕

1.継続 2.中止

〔転帰の判断基準〕

以下の5 段階で記入する。また転帰確認日は、回復、軽快または死亡の場合は実際に

その転帰が認められた日とする。なお、転帰が未回復または不明で追跡調査を終了す

る場合は、担当医師がその転帰を確認した日を転帰確認日とし、追跡調査を終了した

理由または不明の理由をコメント欄に記入する。

1. 回復 2. 軽快 3. 未回復 4. 回復したが後遺症あり 5. 死亡 6. 不明

〔因果関係の判定基準〕

因果関係については「関連ある」「関連なし」で判定する。判定基準は下記の表に準ず

る。

判定 区分 判定基準

関連あり

明らかに関連あり

遠隔モニタリングシステムとその有害事象の発生まで

の時間的関連性に妥当性があり、遠隔モニタリングシ

ステム以外の原因から説明できないもの

おそらく関連あり

遠隔モニタリングシステム以外のことが原因で発現した

可能性が低いもの

関連あるかもしれ

ない

遠隔モニタリングシステム以外のことが原因で発現した

と考えられるが,遠隔モニタリングシステムとの因果関

係も否定できないもの

15

関連なし 関連なし

遠隔モニタリングシステム以外の原因により明瞭に説

明できるもの、または遠隔モニタリングシステムとその有

害事象の間の時間的関連性に妥当性のないもの

11.試験実施期間

倫理審査承認日から 2014 年 8 月 31 日まで(登録締め切り 2013 年 8 月 31 日)

12.統計学的事項

(1) 目標症例数

遠隔モニタリング群 210 例

対照群(通常外来治療群)210 例

〔設定根拠〕

本試験の主たる目的は、通常外来治療(対照群)に対して遠隔モニタリング群が全死

亡又は心不全増悪による再入院率(観察期間12ヶ月)を減少させることを検証することで

ある。これまでの報告及びメタ解析等の結果から、対照群(通常外来治療群)の心不全

増悪による再入院率を年間 30%、遠隔モニタリング群の心不全増悪による再入院率は

18%程度である。

遠隔モニタリングによって期待される通常外来治療に対するす相対ハザードの減少

を 40%、通常外来治療の年間累積イベント発生率を 30%と仮定し、検出力 80%、有意水

準両側 5%、観察期間 2 年、追跡期間 1 年の条件のもとで Shoenfeld & Richter の方法を

用いたログランク検定の必要症例数は、各群197例となる。更に脱落および解析不能例

を 5%と仮定し、目標症例数を 1 群 210 例、合計 420 例とした。

ただし、試験期間中に期待イベント数(両群で 95 件)に到達しないと判断した場合、研

究事務局は観察期間の改定を行う場合がある。

(2) 解析対象集団

FAS (Full Analysis Set)

本試験に登録され無作為割付された患者で、割付後のデータを有し、主要評価項目

について、0 週時と 0 週時以後の測定値を有する患者とする。 ただし、重大な試験実

施計画書違反の患者については除外する。本集団に対しては、有効性の主要評価お

よび副次的評価の解析を実施する。本集団を本試験の主たる解析対象集団とし、本集

団に対しては全ての有効性の解析を実施する。

PPS (Per Protocol Set)

FAS から、試験方法や併用療法などの試験実施計画書の規定に対して、以下の重

大な違反があった症例を除いた患者とする。

選択規準違反

16

除外基準違反

併用禁止薬違反

併用禁止療法違反

コンプライアンス 75%未満

安全性対象集団

無作為割付された患者で、割付後のデータを有する患者とする。本集団に対して全

ての安全性の解析を実施する。

(3) 解析の評価項目

1) 有効性の主要評価項目は、全死亡又は心不全の増悪による再入院までの期間と

する。

2) 副次評価項目は、下記のイベントが発生するまでの期間とする。

① 全死亡

② 心血管系の原因による死亡

③ 全ての原因による再入院

④ 心血管系の原因による再入院

⑤ 心不全増悪による再入院

⑥ 自覚症状(NYHA)の悪化

上記に記載するイベント発現期間の定義は、ランダム化の時点(遠隔モニタリング割

付時)からの最初のイベントの発現までの期間とする。ただし、イベントが起きなかっ

た症例のうち生存例では最終生存確認日、追跡不能例では追跡不能となる以前で

生存が確認されていた最終日をもって打切りとする。患者の観察は、たとえ副次評価

項目のイベントが 1 件以上発現した場合も、試験終了時点に達するまで継続する。

3) イベント以外の副次評価項目は、下記の通りである。

① 医療費(入院および外来)

② EF の変化率

③ NT-proBNP,高感度 CRP,PTX3,高感度トロポニン T,RAGE,高分子アディポネ

クチンの変化率

④ 認知機能(MMSE)

⑤ 自己効力感(GSES)

⑥ 心不全QOL(MLWHF)

⑦ 治療アドヒアランス

⑧ PHQ-9 スコア

17

4) 安全性評価項目

安全性評価項目は、有害事象の評価を参照する。ベースラインの臨床検査・バイタ

ルサイン及び各種検査のパラメータの測定などは割付の際に実施する。

(4) 統計解析の方法

統計解析の詳細な計画については、最終患者の調査終了日までに、別途統計解析

計画書を作成する。

主要評価項目である、全死亡又は心不全の増悪による再入院の累積発症件数は、

Kaplan-Meier 法により推定し、群毎に生存曲線を作成する。遠隔モニタリング群は、通

常外来治療群に比べると全死亡又は心不全増悪による再入院を減少させるという仮説

の証明は、層別ログランク検定にて検討する。また、割付調整因子(年齢、左室駆出率、

基礎心疾患)を考慮した層別ログランク検定を実施する。エフェクトサイズの推定には、

割付調整因子を共変量とした Cox の比例ハザードモデルを用いて、ハザード比及びそ

の信頼区間を推定する(必要に応じて、時間依存性共変量を用いる)。副次評価項目

の各種イベントに関する解析は、上記と同様の方法で実施する。

副次評価項目の各種検査項目については、割付群毎および VISIT 毎に要約統計量

を算出し、群間比較を実施する。群間比較には、2 標本 t 検定を用いる。また、ベースラ

インから各時点の変化率を群間比較するために、共分散分析を行う。共変量は、ベース

ライン値とする。さらに、各群の経時推移を示し、相関構造は複合対称性(CS)を用いて、

線型混合効果モデルによる経時測定データ解析を行う。ただし、2 値データの場合は、

一般化推定方程式(GEE)法を用いる。

安全性の解析については、安全性の評価項目に対して集計・解析を実施する。割合

の区間推定には2項分布の正確な両側 95%信頼区間を群ごとに算出する。必要に応じ

て Fisher の直接確率計算法を用いて群間比較を行う。

(5) 中間解析と試験の終了、早期中止・変更

① 中間解析

本試験では、中間解析は実施しない。

② 試験の終了

試験の終了時には、試験責任医師は、速やかに試験終了報告書を病院長に提出

する。研究代表者にもその旨を連絡する。

③ 試験の早期中止・変更

新たに得られた情報により、安全性において試験継続に問題がある場合又は試験

治療の有効性が期待できないことが明らかとなった場合は、試験の早期中止を検

討する。また、効果安全性評価委員会にて本試験の継続に関して安全性あるいは

有効性の観点から問題があると勧告があり、試験責任医師が試験中止の判断をし

た場合は本試験を早期に中止し、速やかに試験結果を公表する。ただし、早期に

登録を中止した場合も追跡調査は継続する。

18

13. 症例報告書

(1) 症例報告書の内容の試験責任医師への確認及び作成上の注意

① 試験責任医師又は試験分担医師は、速やかに症例報告書を作成する。

② 症例報告書の記載は別途作成する「症例報告書の変更又は修正の手引書」、「症

例報告書の記入の手引書」に従う。

(2) 症例報告書の記載内容の変更又は修正

① 症例報告書をデータセンターに提出する前

試験責任医師又は分担医師は、症例報告書の記載内容の変更、修正又は追記に

当たっては、別途作成する「症例報告書の変更又は修正の手引書」、「症例報告書

の記入の手引書」に従って行うものとする。

② 症例報告書をデータセンターに提出した後

試験責任医師又は分担医師は、症例報告書の記載内容の変更、修正又は追記に

当たっては、データセンターから提出される症例報告書の変更及び修正記録(Data

Clarification Form)を用いて行う。試験責任医師は、当該記録をデータセンターに

提出し、その写しを保存する。

14.モニタリング

(1) 進捗管理

データセンターは、症例報告書回収の状況をまとめた試験進捗報告を12ヵ月毎に作成

し、研究代表者および研究実施責任者に報告する。

(2) 試験モニタリング

本試験では、データセンターで収集される、症例報告書などの記録に基づく中央モニタ

リングによって、プロトコル遵守を確認する。データセンターは、CRF 内容確認において

認められたプロトコル不遵守に関する問題点の一覧をまとめ、研究代表者および研究

実施責任者に送付する。

15.実施計画書からの逸脱の報告

(1) 試験責任医師または試験分担医師は、研究代表者の事前の合意を得る前に、試験実

施計画書からの逸脱あるいは変更を行ってはならない。

(2) 試験責任医師または試験分担医師は、緊急回避等のやむを得ない理由により、研究代

表者との事前の合意を得る前に、試験実施計画書からの逸脱あるいは変更を行うことが

できる。その際には、試験担当医師は、逸脱または変更の内容および理由ならびに試

験実施計画書等の改訂が必要であればその案を速やかに、研究代表者に提出し、承

認を得るものとする。

19

(3) 試験責任医師または試験分担医師は、試験実施計画書からの逸脱があった場合は、

逸脱事項をその理由とともに全て記録し、試験担当医師は、医療機関で定めた所定の

様式により所属する参画施設の長および研究代表者に報告しなければならない。試験

責任医師または試験分担医師は、これらの写しを保存しなければならない。

16.患者の人権・個人情報および安全性・不利益に対する配慮

(1) 遠隔モニタリングセンターにおける個人情報の取扱い

① 遠隔モニタリングセンターでは、患者への被験機器(遠隔モニタリングシステム)の

送付・回収および被験機器に関する患者からの問い合わせ(フリーダイアル)に対

応するため、患者の特定ができる個人情報(氏名、住所、電話番号)を取り扱う。

② 個人情報は被験機器の送付・回収および患者問合せ以外には使用しない。

通信の不具合が発生し、情報通信企業(NTT ドコモ、イー・アクセス等)の社員を現

地に派遣する必要がある場合には、これらの企業に個人情報を提供する。この場

合の個人情報は、氏名、住所、電話番号に限定され、通信の不具合への対応以

外の目的でこれらの個人情報が使用されることを禁止する。

③ 遠隔モニタリングセンターで取り扱う個人情報は、研究実施責任者の監督のもと漏

えいのないよう厳重に管理する。

④ 遠隔モニタリングセンターは個人情報保護の観点より、事務局から分離された独立

した組織とする。

(2) 人権への配慮(プライバシーの保護)

① 試験実施に係るデータおよび同意書などを取り扱う際は、患者の機密保護に十分

配慮する。

② 病院外提出する調査票などでは、患者識別コード等を用いて行う。

③ 試験の結果を公表する際は、患者を特定できる情報を含まないようにする。

④ 試験の目的以外に、試験で得られた患者のデータを使用しない。

(3) 個人情報への配慮

研究代表者・実施責任者の個人情報の保護に係る責務は次のとおりとする。

① 本試験に関わる個人情報の安全管理が図られるように、その個人情報を取り扱う研

究者などに対し必要かつ適切な監督を行う。

② 保有する個人情報に関し、次に掲げる事項について、患者の知り得る状態(患者の

求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む)に置く。

a. 本試験に関わる研究者等の氏名

b. すべての個人情報の利用目的

c. 開示などの求めに応じる手続き

d. 苦情の申出先および問合せ先

③ 患者または代理人から、当該患者が識別される保有する個人情報の開示を求めら

れたときは、原則として患者に対し、遅滞なく、書面の交付または開示の求めを行っ

20

たものが同意した方法により保有する当該個人情報を開示しなければならない。ま

た、当該患者が識別される保有する個人情報が存在しないときには、その旨を知ら

せる。ただし開示することにより、次のいずれかに該当する場合は、その全部または

一部を開示しないことができる。

a. 患者または第三者の生命、身体、財産その他の権利・利益を害する

b. 本試験に係る研究者などの業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがあ

る場合

c. 他の法令に違反することとなる場合

また、開示を求められた保有する個人情報の全部または一部について開示しない

旨を決定したときは、原則として患者に対し、遅滞なく、その旨を説明しなければな

らない。その際、原則として患者に対し、その理由を説明するよう努めなければなら

ない。

なお、他の法令の規定により、保有する個人情報の開示について定めがある場合

には、該当法令の規定によるものとする。

④ 保有する個人情報のうち、診療情報を含むものを開示する場合には、原則として別

途厚生労働省医政局長が示す指針に従って行う。

※「別途厚生労働省医政局長が示す指針」とあるのは、「診療情報の提供等に関する指針

の策定について」(平成 15 年9月 12 日医政発第 0912001 号厚生労働省医政局長通知)

で示す「診療情報の提供等に関する指針」のことをいう。

⑤ 患者または代理人から、保有する個人情報の訂正、利用停止、第三者への提供の

停止などを求められた場合で、それらの求めが適正であると認められるときは、これ

らの措置を行わなければならない。ただし、利用停止および第三者への提供の停止

については、多額の費用を要する場合など当該措置を行うことが困難な場合であっ

て、患者の権利・利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、こ

の限りではない。

⑥ 患者またはその代理人からの開示などの求めの全部または一部について、その措

置をとらない旨またはその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、原則として

患者に対し、その理由を説明するよう努める。

⑦ 患者または代理人に対し、開示などの求めに関して、その対象となる保有する個人

情報を特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、患者

または代理人が容易かつ的確に開示などの求めをすることができるよう、当該保有

する個人情報の特定に関する情報の提供その他患者または代理人の利便を考慮

した措置をとる。

(4) 安全性・不利益への配慮

標準的な心不全診療に加えて、本試験の目的のために特別に追加される検査や薬物

はなく、本試験に参加することによって新たな危険性が生じる可能性は低いと考えられ

るが、本試験期間中は、患者の安全に対して十分なモニタリング体制をとり、患者の安

全を確認する。本試験実施期間中、患者に有害事象が発生した場合には、実施責任

者および担当医師は速やかに患者の安全を確保する。

21

17.患者の費用負担および協力金

本試験において通常の心不全診療の範囲を超える部分(遠隔モニタリングのために使用す

る体重計、血圧計、インターネットへの接続装置、これらの機器の電池、インターネット接続の

ための通信料、一部の炎症マーカー等の特殊検査)については研究事務局が負担するものと

する。遠隔モニタリング機器の使用法、不具合発生時など遠隔モニタリングセンターへの問い

合わせに使用する電話番号にはフリーダイアルを設定し、課金が発生しないようにする。それ

以外は通常の保険診療の範囲で行われ、患者の加入する健康保険の適応範囲に応じて自己

負担するものとする。

インターネット接続機器の使用に際し、少額ではあるが電気料金が発生する。これを正確に

算出することが困難であるため、原則として患者負担となる。このことは、患者説明文書に記載

しており、説明の際にこの点の確認を充分行ったうえで、同意が得られた患者のみが試験に参

加することとする。

アンケート調査の協力金としてアンケート実施ごとにクオカード 1,000 円を支給する。

18.健康被害の補償および保険への加入

(1) 本試験に参加することによって追加される治療薬や検査はない。従って、本試験が直接

の原因となる健康被害は想定していない。また、本試験で行う遠隔モニタリングの効果

については、現時点では一定の結論は得られておらず、本試験参加中に心不全の悪化

による再入院等のイベントが発生した場合でも、それらを防止できなかったことについて

の責任は負わない。

(2) 慢性心不全患者が家庭において毎日体重を測定することは、通常の心不全診療にお

いて推奨されており、本試験に参加することによって特別に追加される行為とは考えら

れない。従って、体重測定時の転倒などによって負った外傷等については、それらを補

償する責を負わない。

(3) 試験責任医師および試験分担医師は賠償責任保険に加入していること。

19.ヘルシンキ宣言および臨床研究に関する倫理指針への対応

本試験では全般にわたり、世界医師会による「ヘルシンキ宣言」および厚生労働省により、

平成 17 年 4 月 1 日に施行された「臨床研究に関する倫理指針(平成 16 年厚生労働省告示第

459 号)」を遵守する。

20.記録の保存

実施責任者は、試験などの実施に係る必須文書(申請書類の控え、病院長からの通知文書、

各種申請書・報告書の控え、患者識別コードリスト、同意書、調査票等の控え、その他データ

の信頼性を保証するのに必要な書類または記録など)を保存し、研究発表から 5 年経過後に廃

22

棄する。

21.研究結果の公表

試験終了後速やかに多施設共同で投稿論文や学会発表でデータの公表を行う。なお、公表

に際しては、患者が特定されないよう個人情報の保護に十分配慮する。また、得られたデータ

は研究組織のいずれの者でも使用できるものとする。

22.研究組織

(1) 研究代表者

佐賀大学医学部 循環器内科 教授 野出 孝一

(2) 主任研究者

佐賀大学医学部 循環器内科 教授 野出 孝一

兵庫医科大学 循環器内科 教授 増山 理

国立循環器病研究センター 臨床研究部 部長 北風 政史

北海道大学医学部 循環器内科 教授 筒井 裕之

(3) 研究実施責任者

佐賀大学医学部非常災害医療学(循環器内科) 准教授 琴岡 憲彦

(4) 運営委員

試験の実施計画書・各種報告書・同意文書等の作成・変更、試験の運営・管理、解

析結果の評価、公表の検討を行う。以下の委員で構成する。

佐賀大学医学部 循環器内科 教授 野出 孝一

兵庫医科大学 循環器内科 教授 増山 理

国立循環器病研究センター 臨床研究部 部長 北風 政史

北海道大学医学部 循環器内科 教授 筒井 裕之

獨協医科大学 心臓・血管内科 教授 井上 晃男

日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 教授 清野 精彦

自治医科大学さいたま医療センター 循環器科 教授 百村 伸一

北里大学医学部 循環器内科 講師 猪又 孝元

佐賀大学医学部非常災害医療学(循環器内科) 准教授 琴岡 憲彦

千葉大学医学部附属病院 臨床試験部 部長 花岡 英紀

東北大学医学部 循環器内科 教授 下川 宏明

(敬称略、順不同)

(5) 統計解析責任者

千葉大学医学部附属病院 臨床試験部 講師 佐藤 泰憲

23

(6) 効果安全性評価委員会

本試験が定めた有害事象の定義に基づき、本試験で発生した重篤な有害事象の評

価(安全性評価)を行う。以下の委員で構成する。

自治医科大学 学長 永井 良三

東京女子医科大学付属青山病院 病院長 川名 正敏

国際医療福祉大学三田病院 病院長 小川 聡

(7) イベント評価委員会

本試験が定めたイベントの定義に基づき、本試験で発生したイベントの評価を行う。

以下の委員で構成する。

北里大学医学部 循環器内科 教授 和泉 徹

奈良県立医科大学 循環器内科 教授 斎藤 能彦

兵庫県立尼崎病院 循環器内科 部長 佐藤 幸人

(8) 共同研究施設

別紙 1 参照

(9) 症例登録センターおよびデータセンター

症例登録センター

佐賀大学医学部 循環器内科

担当者 廣瀧 智子

〒849-8501 佐賀県佐賀市鍋島 5 丁目1-1

TEL:0952-34-2169、FAX:0952-34-2089

データセンター

研究事務局とは独立したデータセンターにてデータマネジメント業務を実施する。

千葉大学医学部附属病院 臨床試験部

データマネジメント責任者 花岡 英紀

データマネジメント担当者 鵜澤 哲、種村 菜奈枝、中根 由布子

〒260-0856 千葉県千葉市中央区亥鼻 1-8-15

千葉大学亥鼻イノベーション 410 号室

TEL:043-222-1206、FAX:043-222-1207

(10) 遠隔モニタリングセンター

遠隔モニタリングは、佐賀大学医学部循環器内科に遠隔モニタリングセンターを設置

し、専任の看護師が全参加施設の患者のモニタリングを毎日行う。試験モニタリング、

データセンター等との混同を避けるため、遠隔モニタリングセンターの名称を「佐賀大

学在宅ハートステーション」とする。

佐賀大学在宅ハートステーション

佐賀大学医学部 循環器内科

担当者 森田 喜久美、西山 愛

24

(11) 研究事務局

佐賀大学医学部 循環器内科

責任者 野出 孝一

担当者 廣瀧 智子

〒849-8501 佐賀県佐賀市鍋島 5 丁目1-1

TEL:0952-34-2364 FAX:0952-34-2089

(12) 協力施設

株式会社タニタ

アリーアメディカル株式会社

23.研究資金および利益相反

(1) 研究資金

本試験は、厚生労働科学研究費補助金の助成を得て実施する。

(2) 利益相反

本試験の計画・実施・報告において、試験の結果および結果の解釈に影響を及ぼすよ

うな「起こりえる利益相反」は存在しないこと、および試験の実施が患者の権利・利益を

損ねることがないことを確認する。

(3) 研究への後援

本試験は社団法人日本循環器学会の後援試験である。ただし、後援にあたり経済的助

成は一切受けていない。

24.実施計画書などの変更

実施計画書や同意説明文書の変更(改訂)を行う場合は、研究事務局は実施医療機関へ文

書による改訂の連絡と共に試験実施計画書改訂版を配布する。実施医療機関では、各機関の

規定に従い、改訂版を運用する。

25

(第 4 版 平成 24 年 8 月 1 日)

別紙1 共同研究施設

北海道大学病院

東北大学病院

自治医科大学さいたま医療センター

自治医科大学附属病院

獨協医科大学病院

日本医科大学千葉北総病院

北里大学病院

聖路加国際病院

東邦大学医療センター大橋病院

国立循環器病研究センター病院

兵庫医科大学病院

鳥取大学医学部附属病院

済生会福岡総合病院

古賀病院 21

佐賀県立病院好生館

済生会唐津病院

伊万里有田共立病院

大分大学医学部附属病院

垂水市立医療センター垂水中央病院

島根大学医学部附属病院

兵庫県立尼崎病院

医療法人社団 勝谷医院

九州厚生年金病院

ひさのう循環器科内科

医療法人 えとう内科・循環器内科

医療法人 ひらまつ病院