運賃・料金の額の範囲について - Kintetsu Bus運賃・料金の額の範囲について 上限額 下限額 大型車 中型車 小型車 大型車 中型車 小型車

自動車便覧平成24年8月現在 禁無断転載・複製 平成24年8月現在...

Transcript of 自動車便覧平成24年8月現在 禁無断転載・複製 平成24年8月現在...

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

びんらん

一般財団法人 関東陸運振興センター

自動車便覧

平成24年版

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

は し が き

この「自動車便覧」は、関東運輸局(旧東京陸運局)監修による「陸運要覧」の付録「自動車関係各

種申請早わかり」を引きついで、昭和47年に、当振興センター独自に編集スタートしたものであります。

また昭和54年には、当時の東京陸運局管内自動車標板協議会から一般ユーザー用として「自動車のしお

り」(後に「車の手続きガイド」に改訂)を刊行したのを機会に、内容、装幀ともに一新し、以後、毎

年改訂・増補を重ねてきております。

わが国の自動車保有台数は、平成24年3月末現在7,911万台になっております。

成熟度合を深めつつある「くるま社会」が今後、健全に、秩序ある発展をとげるためには、多くの自

動車に関する諸規定が正しく理解され、また法令に基づく諸手続が正確且つ迅速に行なわれることが必

要であります。

本書は、自動車関係に携わる各方面の方々に必携の手引書として、ご利用いただけるよう、複雑多岐

に亘る諸規定、諸手続をできるだけ平易に又具体的に解説してあります。

幸い発刊以来、各方面で広くご利用いただいておりますが、今後共当振興センターの事業の一環とし

て、常に内容を充実し、皆様にご満足いただけるよう努力する所存でございます。

当振興センターの自動車登録番号標交付事業をはじめ、各種の自動車ユーザーサービス業務ともども、

一層のご指導、ご協力をお願いする次第であります。

平成24年4月

一般財団法人 関東陸運振興センター

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

目 次 は じ め に………………………………………………………………………………………………………………………1

1 道路運送車両法…………………………………………………………………………………………………………………1

2 道路運送法………………………………………………………………………………………………………………………1

3 貨物自動車運送事業法…………………………………………………………………………………………………………2

4 貨物利用運送事業法……………………………………………………………………………………………………………2

5 自動車抵当法……………………………………………………………………………………………………………………2

6 自動車損害賠償保障法…………………………………………………………………………………………………………3

7 自動車の保管場所の確保等に関する法律……………………………………………………………………………………3

8 使用済自動車の再資源化に関する法律………………………………………………………………………………………3

Ⅰ 自動車の登録・検査申請・届出早わかり

1 登録自動車

1 新規登録申請・新規検査申請(新たに自動車を登録・検査する場合)………………………………………………9

2 変更登録申請・自動車検査証記入申請(登録自動車の所有者の住所等を変更した場合)…………………………14

3 移転登録申請・自動車検査証記入申請(登録自動車の所有者名義を他の者に変更する場合)……………………18

《相続(所有者の死亡)による登録》……………………………………………………………………………………21

4 更正登録申請・自動車検査証記入申請(登録した内容について錯誤、又は脱落がある場合)……………………24

5 抹消登録申請(登録自動車の使用を一時中止する場合、又は登録自動車を一時抹消輸出する場合、又は登録

自動車を滅失、解体、自動車の用途を廃止した場合)…………………………………………………………………25

6 登録事項等証明書の交付請求

(登録されている現在の内容の証明を受ける場合及び過去の履歴の証明を受ける場合)……………………………34

7 自動車登録番号の変更申請(ナンバープレートをき損、汚損、紛失等をした場合)………………………………35

8 自動車抵当権の設定、変更、移転、更正、抹消登録……………………………………………………………………36

9 諸再交付申請

(ナンバープレートの封印、自動車検査証、検査標章を紛失、破損、脱落等により再交付を受ける場合)………38

� 字光式自動車登録番号標の交付申請(光るナンバープレートを取りつける場合)…………………………………39

� 希望番号制について(関東運輸局管内のケース)………………………………………………………………………40

� 継続検査申請(自動車検査証の有効期間満了後も引続き当該自動車を使用する場合)……………………………44

� 自動車検査証記入申請・構造等変更検査(自動車の構造等に変更があった場合)…………………………………45

� 自動車検査証の記入申請

(自動車検査証の記載事項について変更があった場合で変更登録等を伴わない場合)………………………………47

� 保安基準関係…………………………………………………………………………………………………………………49

2 二輪の小型自動車

1 新規検査申請(250㏄を超えるオートバイを新たに検査を受けて使用する場合) …………………………………79

2 自動車検査証の記入申請(自動車検査証に記載されている事項に変更があった場合)……………………………81

3 自動車検査証の返納(自動車を廃車又は使用を中止する場合)………………………………………………………83

4 車両番号の変更(ナンバープレートをき損、汚損、紛失等をした場合)……………………………………………84

5 諸再交付申請(自動車検査証、検査標章を紛失、破損、脱落等により再交付を受ける場合)……………………86

6 継続検査申請(自動車検査証の有効期間満了後も引続き当該自動車を使用する場合)……………………………87

7 検査記録事項等証明書の交付請求(届出されている現在の内容の証明を受ける場合)……………………………88

3 軽自動車

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

A 検査対象軽自動車………………………………………………………………………………………………………………89

1 新規検査(検査対象軽自動車を新たに使用する場合)…………………………………………………………………89

2 検査証記入申請(検査証の記載事項に変更があった場合)……………………………………………………………91

3 自動車検査証又は限定自動車検査証の返納届(軽自動車を廃車又は使用を中止する場合)………………………93

4 自動車検査証又は限定自動車検査証及び検査標章の再交付申請

(検査証又は検査標章をき損、紛失等により再交付を受ける場合)……………………………………………………95

5 継続検査申請(自動車検査証の有効期間満了後も引続き当該自動車を使用する場合)……………………………96

B 検査対象外軽自動車……………………………………………………………………………………………………………97

1 使用の届出……………………………………………………………………………………………………………………97

2 軽自動車届出済証の記入申請(届出済証の記載事項に変更があった場合)…………………………………………99

3 他の都道府県から転入又は転出する場合 ………………………………………………………………………………100

4 軽自動車届出済証の返納(廃車又は使用を中止する場合) …………………………………………………………101

5 軽自動車届出済証の再交付申請 …………………………………………………………………………………………102

4 その他

1 OCRシート(申請書)の使用区分 ……………………………………………………………………………………103

2 軽OCRシート(申請書)の使用区分 …………………………………………………………………………………104

3 手数料一覧 …………………………………………………………………………………………………………………105

4 自動車登録番号標及び車両番号標の交付手数料及び頒布価格表 ……………………………………………………108

Ⅱ 自動車運送事業の免許等申請早わかり

1 定 義 ……………………………………………………………………………………………………………………111

2 許可基準 ……………………………………………………………………………………………………………………112

3 欠格事由 ……………………………………………………………………………………………………………………113

4 処理方針について …………………………………………………………………………………………………………114

5 許可申請書 …………………………………………………………………………………………………………………161

6 旅客自動車関係の運行管理者 ……………………………………………………………………………………………194

7 貨物自動車関係の運行管理者 ……………………………………………………………………………………………199

8 整備管理者 …………………………………………………………………………………………………………………203

9 重大事故の報告 ……………………………………………………………………………………………………………205

� 貨物利用運送事業法 ………………………………………………………………………………………………………207

� 貨物軽自動車運送事業 ……………………………………………………………………………………………………209

� 自家用自動車の貸渡の許可申請 …………………………………………………………………………………………210

Ⅲ 自動車の諸税早わかり

1 自動車重量税 …………………………………………………………………………………………………………………229

1 納税義務者 …………………………………………………………………………………………………………………229

2 課税対象車 …………………………………………………………………………………………………………………229

3 非課税及び車両総重量のないものとされている自動車 ………………………………………………………………229

4 納付時期及びその他 ………………………………………………………………………………………………………229

5 税 率 表 …………………………………………………………………………………………………………………231

2 自動車税 ………………………………………………………………………………………………………………………232

1 納税義務者 …………………………………………………………………………………………………………………232

2 課税対象車 …………………………………………………………………………………………………………………232

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

3 非課税の範囲 ………………………………………………………………………………………………………………232

4 賦課期日 ……………………………………………………………………………………………………………………232

5 自動車税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課及び還付 ……………………………………………………………232

6 納 期 ……………………………………………………………………………………………………………………232

7 月割税額表 …………………………………………………………………………………………………………………232

3 自動車取得税 …………………………………………………………………………………………………………………235

1 納税義務者 …………………………………………………………………………………………………………………235

2 課税対象車 …………………………………………………………………………………………………………………235

3 課税対象 ……………………………………………………………………………………………………………………235

4 非課税の範囲及び納税義務の免除 ………………………………………………………………………………………235

5 課税標準 ……………………………………………………………………………………………………………………235

6 税 率 ……………………………………………………………………………………………………………………236

7 免 税 点 ……………………………………………………………………………………………………………………236

8 納 期 ……………………………………………………………………………………………………………………236

9 納付方法 ……………………………………………………………………………………………………………………236

4 軽自動車税 ……………………………………………………………………………………………………………………237

1 納税義務者及び課税対象車 ………………………………………………………………………………………………237

2 非課税の範囲 ………………………………………………………………………………………………………………237

3 賦課期日等 …………………………………………………………………………………………………………………237

4 標準税率 ……………………………………………………………………………………………………………………237

5 身体障害者に対する減免 ……………………………………………………………………………………………………238

6 商品中古自動車に係る自動車税の軽減 ……………………………………………………………………………………239

7 平成24年度の税制改正の概要について ……………………………………………………………………………………240

Ⅳ 自動車損害賠償責任保険早わかり

1 契約締結の強制と保険会社の引受義務 …………………………………………………………………………………257

2 自賠責保険契約を締結しなくともよい自動車 …………………………………………………………………………257

3 自賠責保険契約を締結できない自動車 …………………………………………………………………………………257

4 自賠責保険証明書の備付義務 ……………………………………………………………………………………………257

5 車検期間と保険期間のリンク ……………………………………………………………………………………………257

6 保険標章(保険ステッカー)表示制度 …………………………………………………………………………………257

7 契約解除の制限 ……………………………………………………………………………………………………………257

8 政府の保障事業 ……………………………………………………………………………………………………………258

9 保険金の支払い ……………………………………………………………………………………………………………258

� 保険金の請求 ………………………………………………………………………………………………………………260

� 自動車損害賠償責任保険料表 ……………………………………………………………………………………………263

⑴ 営業用乗用自動車以外の保険料表

⑵ 営業用乗用自動車保険料表

Ⅴ 自動車の保管場所早わかり

1 証明書交付の申請手続き …………………………………………………………………………………………………267

2 法律適用地域一覧表 ………………………………………………………………………………………………………267

3 認定条件 ……………………………………………………………………………………………………………………268

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

附 録

1 運輸支局及び自動車検査登録事務所の管轄区域一覧(関東運輸局管内) …………………………………………271

2 全国運輸局、運輸支局の所在地及び支局等コード一覧 ………………………………………………………………272

3 サービスコードの見方 ……………………………………………………………………………………………………276

4 軽自動車検査協会事務所及び所在地一覧 ………………………………………………………………………………282

5 関東運輸局、及び管内運輸支局並びに軽自動車検査場案内図 ………………………………………………………285

6 自動車の種別 ………………………………………………………………………………………………………………293

7 自動車のナンバープレートの見方 ………………………………………………………………………………………294

1

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

は じ め に

この本は、道路運送車両法、道路運送法、貨物自動車運送事業法、貨物運送取扱事業法、自動車抵当法、並びに関連す

る諸法律の申請手続き等を収録して運輸支局、又は自動車検査登録事務所に申請書を提出するための利便をはかるととも

に、自動車関係条文等を記載して、より高度の知識を必要とする方々の参考書的役割をはたし、側面より運輸行政事務の

スピード化、合理化に資することを目的として発刊致しました。

自動車の数は日に日に増加しつつあり、これに伴い生ずる種々の問題は社会福祉の上にも重大な影響を与えることにな

るので、「くるま社会」の秩序ある規制は今後ますます強められることになるでしょう。自動車の運行に際しては、自動

車の運転者に対して交通の安全とその円滑化を求めて規制をしている道路交通法があり、自動車そのものについては道路

運送車両法、自動車損害賠償保障法の規制が基幹となり、これに付随して自動車の保管場所の確保等に関する法律、自動

車重量税法、自動車抵当法、地方税法(自動車税関係)が適用されていますが、以下主要法律の大要について記載しました。

1.道路運送車両法(昭和26年法律第185号)

この法律の主な目的は、⑴自動車について所有権の公証を行う、⑵自動車の安全性の確保及び公害の防止、並びに整備

技術の向上をはかり整備事業の健全な発達に資する、⑶自動車の流通社会を発展させ延いては公共の福祉に寄与すること

である。

⑴の自動車の所有権の公証については、自動車を一台毎に検査・登録する制度を採用した結果、道路運送車両法第4条

の行政登録として下記の効果を得られる。

ア.自動車使用の実態の把握ができること。

イ.自動車盗難の予防に役立つこと。

ウ.車両保安確保の手段となること。

又、これらの行政上必要とする登録制度を整備し、公示方法を採用することにより、車両法第5条の民事登録制度を同

時に活用して、動産である自動車を不動産的扱いとし、登記的な法律上次のような効果を得られる。

エ.所有権の得喪について第三者対抗力の付与

オ.自動車抵当法の利用

カ.所有権留保契約付譲渡が可能

以上が自動車の検査・整備とともに重要な柱となっている。

なお、自動車の登録は全国統一のコンピューターシステムでオンライン・リアルタイム方式で処理され、自動車に関す

る情報をOCRシートに記入して入力し、磁気ディスクに記憶させた後、自動車検査証を出力させて完了するものである。

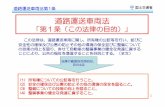

2.道路運送法(昭和26年法律第183号)

この法律は道路運送事業の適正な運営及び公正な競争を確保するとともに、道路運送に関する秩序を確立することによ

り、道路運送の総合的な発達を図り、それによって公共の福祉を増進することを目的としており、昭和26年6月に制定さ

れ、その後社会経済、その他諸情勢の著しい変化により、幾多の改正を経て現在に至っている。

旅客自動車運送事業は、一般旅客自動車運送事業と特定旅客自動車運送事業及び無償旅客自動車運送事業等に大別され、

さらにそれぞれの運送形態により、次のように分類されている。

一般旅客自動車運送事業

イ.一般乗合旅客自動車運送事業

路線を定めて定期に運行する自動車により、乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業

(乗合バス事業)

2

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

ロ.一般貸切旅客自動車運送事業

イ及びハの旅客自動車運送事業以外の一般旅客自動車運送事業

(貸切バス事業)

ハ.一般乗用旅客自動車運送事業

1個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業

(ハイヤー、タクシー事業)

特定旅客自動車運送事業

(道路運送法の改正により昭和46年12月1日法律第96号から許可扱いとなる。)

特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業

3.貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)

この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及

びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、貨物自動車運送事

業の健全な発展を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的として平成元年12月制定され、平成2年12月1日か

ら施行された。

貨物自動車運送事業は、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業に分類されている。

一般貨物自動車運送事業

従来の一般路線と一般区域を一本化したものです。このうち、特別積合せ貨物運送を行う事業者は、事業計画で、

その旨を明らかにすることになっています。

特定貨物自動車運送事業

従来の特定事業に対応したものです。

貨物軽自動車運送事業

従来の軽車両等運送事業に対応したものです。

4.貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)

この法律は、貨物利用運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、貨物利用運送事業の健全な発達を図

るとともに、貨物の流通の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応した貨物の運送サービスの円滑な提供を

確保し、もって利用者の利益の保護及びその利便の増進に寄与することを目的としており、平成元年12月19日(法律第82

号)に制定され、平成2年12月1日から施行された。

貨物利用運送事業は、利用者と運送事業者との間に立って両者を接続する業務を担うものであり、輸送のニーズが高度

化・多様化し、サービスの専門化が進むなかで、その果す役割も一段と高まってきていることから、従来の輸送機関別規

制から各種輸送機関の有機的な結合等により利用運送事業者の創意工夫を生かした事業活動が迅速かつ的確に行えるよう

横断的規制に見直しを行ったものである。

5.自動車抵当法(昭和26年法律第187号)

この法律は、道路運送車両法により民事的効力を付与された自動車の登録制度を利用して、自動車にも抵当権の公示制

度がこの法律により確立されることとなり、自動車を使用目的とした諸事業、特に道路運送法にもとづく自動車運送事業

の健全な発展と輸送の振興を期待し、金融の円滑の確保、自動車の割賦販売の促進に寄与することになる。即ち、この制

度は債務者、又は物上保証人が債務の担保に供した自動車を、そのまま使用しながら利益をあげて債務の弁済を続けるこ

とができ、債権者は債務者が弁済不能になった場合には、債権の優先的弁済を受けることができる制度である。

3

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

6.自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)

昭和29年3月末における我が国の自動車の保有台数は100万台を突破し、車両数の増加に伴い、自動車事故も急速に増

加した。事故による被害者のなかには、満足な補償も受けられずに悲惨な状態に置かれる人もあって社会上重大問題とな

りつつあった。自動車損害賠償保障法は、これら被害者の保護救済を目的とし、併せて自動車運送の健全な発達に資する

ために制定された。

この法律に規定されている主な保障制度は下記のとおりである。

⑴ 自動車損害賠償責任保険 (略称、自賠責保険)

⑵ 自動車損害賠償責任共済 ( 〃 責任共済)

⑶ 政府の自動車損害賠償保障事業 ( 〃 保障事業)

⑴の保険は、自動車(法第2条第1項)の運行に当り一台毎に保険会社(法第6条)と保険を締結して被害者の保護救

済をはかるものである。

⑵の保険は、農業協同組合、農業協同組合連合会(法第54条の3)と責任共済として保険を締結して、⑴と同一制度で

実施するものである。

⑶の事業は主に下記の三つに分けられる。

ア.ひき逃げの場合(法第72条第1項)

加害者が不明で法第3条の損害賠償の請求ができない場合、請求により定められた金額を保障する制度である。

イ.無保険の場合(法第72条第1項)

強制保険対象車でありながら保険を締結していなかった自動車の事故か、あるいは保険は締結してあったが自動

車が盗難にあったか、又は無断使用運転等での事故に対しては、被保険者の保有者責任が発生しないので、加害者

が被害者に直接損害賠償をしないときは、無保険と同様に取扱い、政府が保障事業から、てん補金を支払って加害

者から回収することになる。

ウ.法第10条(適用除外)のうちで、道路以外の場所のみで運行の用に供する自動車による事故も該当する。

自賠責保険では一定限度額までの補償であり、相手の財物や自車の損害は補償されないため、多くは自賠責保険の他に、

いわゆる自動車保険(⑴対人賠償保険、⑵対物賠償保険、⑶車両保険、⑷搭乗者傷害保険)に締結している。

7.自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)

この法律は、自動車の保有者等に保管場所を確保させ、道路を自動車の保管場所として使用しないように義務づけると

ともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化及び道路交通の円滑化を図ることを目的と

しており、法律適用地域に使用の本拠の位置を有する自動車の新規、移転等の登録申請には、保管場所を確保しているこ

とを証する書面を添付しなければならないこととなっている。

又、関連法律として道路運送車両法第56条(自動車車庫に関する勧告)で自動車の点検、整備の環境条件の向上を図り、

自動車を常時保管するための施設を客観的に認識を付与したものである。

現在本条に基づき、乗車定員11人以上の自動車及び自動車運送事業用自動車の車庫について一般的勧告が行われている。

又、「国土交通省令」で定める技術上の基準は自動車点検基準第7条に定められており、車両の面積、洗車設備、検車

設備を備えて置くべき点検整備用工具について規定している。

8.使用済自動車の再資源化に関する法律(平成14年7月12日法律第87号)

年間400万台(中古車輸出を含めれば、約500万台)排出される使用済自動車は、有用金属・部品を含み資源として価値

が高いものであるため、従来は解体業者や破砕業者において売買を通じて流通し、リサイクル等の処理が行われてきまし

4

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

た。他方、産業廃棄物最終処分場のひっ迫により、使用済自動車から生じるシュレッダーダストを低減する必要性が高まっ

ています。また、最終処分費の高騰、鉄スクラップ価格の低下・不安定な変動により、近年、従来のリサイクルシステム

は機能不全に陥りつつあり、不法投棄・不適正処理の懸念も生じている状況にあります。

このため、自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割分担を義務付けることにより使用済自動車のリサイクル等

の適正処理を図るため、自動車リサイクル法が成立し、平成14年7月に公布されました。同法は、平成17年1月1日に本

格施行されました。

自動車リサイクル法では拡大生産者責任の考え方に基づき、使用済自動車の処理行程で発生するフロン類、エアバック

類及びシュレッダーダストについて、自動車製造業者及び輸入業者(以下「製造業者等」という。)に対して引取り及び

リサイクル(フロン類については破壊)を義務付けます。それとともに、引取業者、解体業者等の関係者による使用済自

動車の引取り・引渡しのルールを定め、シュレッダーダスト等が製造業者等に確実に引き渡されるようリサイクルルート

を整備します。

製造業者等のリサイクルに充てる費用は、リサイクル料金として新車販売時(制度施行時の既販車は最初の車検時まで)

に自動車の所有者があらかじめ預託することとします。製造業者等の倒産・解散による減失を防ぐため、リサイクル料金

は資金管理法人が管理し、製造業者等はシュレッダーダスト等のリサイクルにあたりその払渡しを請求できることとしま

す。なおリサイクル料金はあらかじめ製造業者等が定めて公表し、不適切な料金設定に対しては国が是正を勧告する仕組

みとしています。

なお、この『自動車便覧』に関連する法律、規則等の略語は下記の通りであります。

5

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

〔略 語〕

車 両 法 道路運送車両法

車 両 法 施 規 道路運送車両法施行規則

登 規 自動車登録規則

登 令 自動車登録令

車 庫 法 自動車の保管場所の確保等に関する法律

実 施 要 領 自動車の検査等実施要領

重 量 税 法 自動車重量税法

自 賠 法 自動車損害賠償保障法

運 送 法 道路運送法

運 送 法 施 規 道路運送法施行規則

貨 物 運 送 法 貨物自動車運送事業法

利 用 事 業 法 貨物利用運送事業法

貨物運送法施規 貨物自動車運送事業法施行規則

利用事業法施規 貨物利用運送事業法施行規則

ダ ン プ 法 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法

ダンプ法施規 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則

保 安 基 準 道路運送車両の保安基準

様 式 省 令 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令

登 免 税 法 登録免許税法

割 賦 法 割賦販売法

経 過 省 令 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令

経 過 政 令 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

事 務 規 程 検査事務規程(検査対象軽自動車)

取 扱 細 則 検査事務取扱細則(検査対象軽自動車)

印 税 法 印紙税法

手 数 料 令 道路運送車両法関係手数料令

返 証 規 程 軽自動車検査協会自動車検査証返納証明書交付事務規程

自動車リサイクル法 使用済自動車の再資源化等に関する法律

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

Ⅰ 自動車の登録・検査申請・届出早わかり

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

�

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

1 登録自動車

1 新規登録申請・新規検査申請(車両法第7条、第59条)

(新たに自動車を登録・検査する場合)

使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請する。

第7条(新規登録の申請) 登録を受けていない自動車の登録(以下「新規登録」という。)を受けようとする場合には、

その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条

に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は当該自動車の所有権を証明するに足るその他の書面を添えて提

出し、かつ、当該自動車を提示しなければならない。

⑴ 車名及び型式

⑵ 車台番号(車台の型式についての表示を含む。以下同じ。)

⑶ 原動機の型式

⑷ 所有者の氏名又は名称及び住所

⑸ 使用の本拠の位置

⑹ 取得の原因

2 国土交通大臣は、前項の申請をする者に対し、同項に規定するもののほか、車台番号又は原動機の型式の打刻に関す

る証明書その他必要な書面の提出を求めることができる。

3 第1項の申請をする場合において、次の各号に掲げる自動車にあっては、それぞれ当該各号に掲げる書面の提出をもっ

て当該自動車の掲示に代えることができる。

⑴ 第71条第2項の規定による有効な自動車予備検査証の交付を受けている自動車 自動車予備検査証

⑵ 第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車 同条第4項の規定による完成検査終了証(発行

後国土交通省令で定める期間を経過しないものに限る。次項第2号において同じ。)

⑶ 第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録を受けた後に第�4条の5第1項の規定による有効な保安基準適合証の交

付を受けている乗用自動車(人の運送の用に供する自動車のうち、国土交通省令で定めるもの以外のものをいう。同

条第7項において同じ。)保安基準適合証

⑷ 第71条の2第1項の規定による有効な限定自動車検査証の交付を受けた後に第�4条の5の2第1項の規定による有

効な限定保安基準適合証の交付を受けている自動車 限定自動車検査証及び限定保安基準適合証

4 第1項の申請をする者は、次の各号に掲げる規定によりそれぞれ当該各号に掲げる規定に規定する事項が第�6条の2

から第�6条の4までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録情報処理機関」という。)に提供された

ときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の申請書にその旨を記載することをもってそれぞれ当該各号に掲げ

る書面の提出に代えることができる。

⑴ 第33条第4項 譲渡証明書

⑵ 第75条第5項 完成検査終了証

⑶ 第�4条の5第2項 保安基準適合証

⑷ 第�4条の5の2第2項において準用する第�4条の5第2項 限定保安基準適合証

5 前項の規定により同項各号に掲げる規定に規定する事項が登録情報処理機関に提供されたことが第1項の申請書に記

載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会

するものとする。

6 第1項の申請は、新規検査の申請又は第71条第4項の交付の申請と同時にしなければならない。

第5�条(新規検査) 登録を受けていない第4条に規定する自動車又は次条第1項の規定による車両番号の指定を受けて

いない検査対象外軽自動車以外の軽自動車(以下「検査対象軽自動車」という。)若しくは二輪の小型自動車を運行の

10

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう新規検査を受けな

ければならない。

2 新規検査(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車に係るものを除く。)の申請は、新規登録の申請と同時にしなけ

ればならない。

3 国土交通大臣は、新規検査を受けようとする者に対し、当該自動車に係る点検及び整備に関する記録の提示を求める

ことができる。

4 第7条第3項(第2号に係る部分に限る)、第4項(第2号に係る部分に限る。)及び第5項の規定は、第1項の場合

に準用する。

OCRシート第1号様式 ○ ○ ○ ○※△は諸元に変更があるものは必要。登録申請人(所有者)本人が直接申請する場合は実印を押印。検査申請人(使用者)は、記名及び押印があるか、若しくは署名する。代理人により申請するときは、代理人は記名でよい。

登令第15条

様式省令第2条第1項 第2号様式 △ △ ○

手数料納付書 ○ ○ ○ ○ 所定の手数料印紙(105頁参照)を貼付 車両法施規第6�条

完成検査終了証 ○

発行されてから9か月以内のもの。※完成検査終了証の有効期限切れの場合は完成検査終了証に加えて合格印のある自動車検査票又は有効な自動車予備検査証※預託済証明印の押印を受けること

車両法第7条第3項2号第75条第4項

登録識別情報等通知書 ○一時抹消登録申請時に交付されたもの 車両法施規第36条第3項

車両法第18条の3登規第6条の1�

◦自動車通関証明書◦完成検査終了証◦排出ガス検査終了証◦輸入車特別取扱自動車届出済書

○輸入の事実を証明する書面(輸入の自動車の場合に限り必要)※預託済証明印の押印等を受けること

関税法第67条、自管第1�号の1 H7.3.16 (通達)車両法第7条、登規第6条

譲渡証明書 ○ ○ ○ ○ 譲渡人は実印を押印。譲渡人が支配人・清算人等であっても資格証明書は不要

車両法第7条、第33条登規第6条

印鑑(登録)証明書 注1 ○ ○ ○ ○ 発行されてから3ヶ月以内のもの(所有者) 登令第16条

委任状 ○ ○ ○ ○

所有者の委任状(代理人による申請の場合に限り必要)実印を押印。使用者の委任状(申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要)記名及び押印があるか、若しくは署名が必要

登令第14条第1項第3号

自動車保管場所証明書 ○ ○ ○ ○自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置が自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要)①使用者のもの ②証明の日から概ね1ヶ月以内のもの

車庫法第4条

必 要 書 類

新車中古車新規

輸入車新規

説 明 欄 参 考 条 文型式指定新規

持込新規

11

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

必 要 書 類

新車中古車新規

輸入車新規

説 明 欄 参 考 条 文型式指定新規

持込新規

使用の本拠の位置を証するに足りる書面

(使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要)

○ ○ ○ ○

①使用者が個人の場合・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの) ②使用者が法人の場合・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか)

(発行されてから3ヶ月以内のもの)③各書面は写しで可とする

車両法施規第36条第1項、「自動車登録業務等実施要領の制定について」国自管第166号国自技第232号(18.1.30)

使用者の住所を証するに足りる書面(国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は所有者と使用者が同一である自動車の場合には不要)

○ ○ ○ ○

①個人・住民票、印鑑(登録)証明書、外国人登録原票記載事項証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)②法人・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)③各書面は写しで可とする

車両法施規第36条第1項、「自動車登録業務等実施要領の制定について」国自管第166号国自技第232号(18.1.30)

自動車予備検査証 ○ ○ ○保安基準に適合していることが確認できる書面 有効な自動車予備検査証(交付を受けた自動車の場合に限り必要)

車両法第71条

自動車検査票 ○ ○ ○保安基準に適合していることが確認できる書面 合格印のある自動車検査票(持込み検査を受ける場合に必要)

実施要領 3−3−1

点検整備記録簿 ○ 提示する。 車両法第5�条第3項

保安基準適合証 ○乗用車で保安基準適合証の交付を受けた自動車にあっては有効な保安基準適合証(保安基準適合証は指定整備を行ったものについてのみ必要)

車両法第�4条の5 〃 5の二

自動車重量税納付書 ○ ○ ○ ○ 所定の重量税印紙(22�頁参照)を添付 重量税法第8条、第10条

自動車損害賠償責任保険証明書 ○ ○ ○ ○ 提示する。(257頁参照) 自賠法第9条

自動車税・自動車取得税申告書 ○ ○ ○ ○ 使用者、所有者の押印が必要。(232・235頁参照)

地方税法第152条 第6��条の11

自動車登録番号標交付通知書 ○ ○ ○ ○登録手続き終了後、登録事項等通知書とともにナンバー交付所に提示してナンバープレートの交付を受け、それを当該自動車に取りつけ、封印の取りつけを受ける。

車両法施規第4条74東陸整登資第4号 (4�.2.8)

注1 印鑑証明書の取扱について①申請人(所有者)が支配人による申請の場合は本社の所在証明として商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付②申請人(所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合は、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので

氏名及び住所が記載されたサイン証明書であれば印鑑(登録)証明書とみなす③申請人(所有者)が未成年の場合、親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書及び親権者全員が実

印を押印した同意書並びに親権者のうち1名の発行されてから3ヶ月以内の印鑑(登録)証明書を添付。なお、未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証明書に代えて住民票を添付

④登録令第14条第1項第2号にかかる許可、同意又は承諾を証する書面(民法108条等、自己契約・双方代理にあっては取締役会等の議事録等の写し。なお、利益相反行為禁止の適用除外を受けるのに登記が必要であれば商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書及び許可又は同意を得たことを証する書面)

12

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

項 目 必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文

所有者と使用者が異なる場合

使用者の住所を証するに足りる書面

(国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は所有者と使用者が同一である自動車の場合には不要)

①個人・住民票、印鑑(登録)証明書、外国人登録原票記載事項証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)②法人・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)③各書面は写しで可とする

車両法施規第36条第1項、「自動車登録業務等実施要領の制定について」国自管第166号国自技第232号(18.1.30)

土砂等運搬大型自動車使用届出書

申請者は使用者。輸送課に提出する。

ダンプ法第3条第1項ダンプ法施規第1条

大型自動車(大型ダンプ)の場合 事業証明書

経営する事業の種類 呈示を求める書類等

建設業砂利採取業採石業砕石業

砂利販売業

その他

建設業法による許可書の写し砂利採取法による登録の写し採石法による登録の写し大気汚染防止法による粉じん発生施設の設置等の届出書の写し、又は、砕石のための設備に係る登記簿謄本等砂利の山元、又は買主との売買契約書又は仮契約書の写し、又は商工会議所、市町村等による事業内容証明書、若しくは納税証明書(事業税)廃棄物処理業については、廃棄物処理法による許可書の写し、又は生コンクリート製造業については、当該設備に係る登記簿謄本等

「ダンプカー使用事業者の協業化の促進及びダンプカーの使用の届出の取扱等について」(依命通達)自貨第163号(54.11.27)

事業用自動車又は貸渡自動車の場合

事業用自動車等連絡書 事業用自動車等連絡書及び手数料納付書にそれぞれ輸送担当部署の経由印が必要。

自家用バスの場合 整備管理者選任届及び使用上の誓約書

整備管理者の略歴書を添付して整備課に提出する。

車両法第52条車両法施規第33条

改造自動車の場合

改造自動車等審査結果通知書

あらかじめ改造自動車等届出書を運輸局又は自動車検査独立行政法人に提出して審査を受け、「改造自動車等審査結果通知書」の交付を受けて検査を受けるときに添付する。

「改造自動車等の取扱いについて」(依命通達)自技第23�号(7.11.21)

爆発性液体を運搬するため、車台にタンクを固定した自動車の場合

タンク証明書又はその写し 市町村長等の行う完成検査に合格したことを証する書面(タンク証明書)を提示する。

消防法第11条第5項実施要領3−2−2

・道路運送車両の保安基準の緩和又は緩和制限を受けた自動車

・危険物を運搬する自動車 ・付属装置付自動車 ・トラック・トラクタ ・タンク自動車

OCRシート第7号様式 検査証備考欄に記載を要する申請の場合に必要

様式省令第2条「道路運送車両の保安基準の緩和認定の取扱要領について」関整車第1812号(平成9年9月26日)

*上記書類のほか、下記の場合にはそれぞれの書類が必要となります。

⑤申請人(所有者)が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受けることができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイン証明書」を添付し、所在地は外国の住所で登録する。なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳した者が氏名及び住所を記載し、押印した訳文を添付

13

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

項 目 必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文

・被けん引車 OCRシート第8号様式 検査証備考欄にけん引車の車名・型式を記載する場合に必要

様式省令第2条

保安基準第31条第2項の自動車(排出ガス規制)

排出ガス検査終了証又は排出ガス試験成績表

排出ガス規制に適合しているかどうか判定する。

施行規則第36条

保安基準第30条第2項又は第31条第5項、第7項若しくは第14項の規定により国土交通大臣の指定を受けた自動車

適合することを証する書面 諸規定に適合しているかどうか判定する。 施行規則第36条

臨時乗車定員 臨時乗車定員を定めた旨の書面

実施要領3−2−3

土砂等運搬車以外のダンプ車

比重証明書物品積載装置の仕様届出書

比重証明書は官公署等の発行した証明書が必要である。

高圧ガス運搬車容器証明書 高圧ガス(LPガスを含む。)を運搬す

るタンク車は、容器証明書の提示が必要である。

高圧ガス取締法第44条実施要領4−11−3

高圧ガスを燃料とする自動車

⒈LPガス改造自動車完成検査表(改造車)

⒉LP改造車ガス燃料装置点検整備記録簿(中古車)

高圧ガスを燃料とする自動車には、LPガス自動車完成検査表又は点検整備記録簿のいずれかが必要である。

「液化石油ガス(LPガス)を燃料とする自動車の構造取扱基準について」関整車第1118号関整整第108号関整事公第110号 (63.4.20)

緊急自動車

緊急自動車の指定申請済証明書又は届出済証明書等

⒈緊急自動車は、すべて公安委員会による指定又は公安委員会への届出が必要である。

⒉緊急自動車指定申請済証明書又は届出済証明書等とは使用者等が公安委員会に指定又は届出申請中である旨の書面で差支えない。

⒊前記証明書等の提出があった場合には、保安基準第1条第1項第13号の緊急自動車として検査する。

道路交通法施行令第13条「緊急自動車及び道路維持作業用自動車の取扱いの変更について」自車第1113号(53.11.27)78東陸整車乙第506号 (53.11.30)

道路維持作業用自動車

道路維持作業用自動車の指定申請済証明書又は届出済証明書等

⒈道路維持作業用自動車は、すべて公安委員会による指定又は公安委員会への届出が必要である。

⒉道路維持作業用自動車指定申請済証明書又は届出済証明書等とは、使用者等が公安委員会に指定又は届出申請中である旨の書面で差支えない。

⒊前記証明書等の提出があった場合には、保安基準第1条第1項第13号の2の道路維持作業用自動車として検査する。

道路交通法施行令第14条の2

「緊急自動車及び道路維持作業用自動車の取扱いの変更について」自車第1113号(53.11.27)78東陸整車乙第506号 (53..11.30)

希望番号を事前に予約している場合

希望番号予約済証 希望番号を事前に予約している場合に必要(40頁参照)

字光式番号標を希望する場合

字光式番号標交付願簿 字光式番号標を希望する場合に必要(3�頁参照)

局通達72東陸整登資第63号72東陸整車第627号72東陸整整第204号

14

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

2 変更登録申請・自動車検査証記入申請(車両法第12条、第67条)

(登録自動車の所有者の住所等を変更した場合)

変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請する。

第12条(変更登録) 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若

しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由のあった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変

更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第15条の規定による永久抹消登録の申請

をすべき場合は、この限りでない。

2 前項の申請をすべき事由により第67条第1項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべきときは、これらの申請

は、同時にしなければならない。

3 第1項の変更登録のうち、車台番号又は原動機の型式の変更に係るものについては、第8条(第3号及び第4号に係

る部分に限る。)の規定を、その他の変更に係るものについては、同条(第4号に係る部分に限る。)の規定を準用する。

4 第10条の規定は、変更登録をした場合について準用する。

第67条(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査) 自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変

更があったときは、その事由があった日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証

の記入を受けなければならない。ただし、その効力を失っている自動車検査証については、これに記入を受けるべき時

期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。

2 前項の規定は、行政区画又は土地の名称の変更により、自動車の使用者若しくは所有者の住所又は自動車の使用の本

拠の位置についての自動車検査証の記載事項の変更があった場合については、適用しない。

3 国土交通大臣は、第1項の変更が運輸省令で定める事由に該当する場合において、保安基準に適合しなくなるおそれ

があると認めるときは、当該自動車が保安基準に適合するかどうかについて、これを提示して構造等変更検査を受ける

べきことを命じなければならない。

4 第5�条第3項及び第62条第2項の規定は、構造等変更検査について準用する。

必 要 書 類

所有者 (使用の本拠の位置の変更)

使用者の住所を変更した場合

(使用の本拠の位置の変更)

使用者を変更した場合

た場合

使用の本拠の位置のみを変更し

(フレーム交換した場合)

車台番号を変更した場合

乗せ換えた場合

場合及び型式の違った原動機を

自動車を改造して型式が変った

説 明 欄 参 考 条 文

氏名・名称を変更した場合

住所を変更した場合

OCRシート 第1号様式 ○ ○ ○ ○ ○

型式、若しくは原動機の型式又は自動車の諸元(構造)関係の変更を伴う申請の場合は第2号様式を使用し、その他の場合は第1号様式を使用する。登録申請人

(所有者)本人が直接申請する場合は押印。検査申請人(使用者)は、記名及び押印があるか、若しくは署名する。代理人により申請するときは、代理人は記名でよい。

登令第15条

様式省令 第2条第1項又は 第2号様式 ○ ○

手数料納付書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 所定の手数料印紙(105頁参照)を貼付 車両法施規第6�条

変更事項が確認できる書面 ○ ○ ○

下記参照 注1 国自管第166号国自技第232号

(H18.1.30)登録令第14条

15

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

必 要 書 類

所有者 (使用の本拠の位置の変更)

使用者の住所を変更した場合

(使用の本拠の位置の変更)

使用者を変更した場合

た場合

使用の本拠の位置のみを変更し

(フレーム交換した場合)

車台番号を変更した場合

乗せ換えた場合

場合及び型式の違った原動機を

自動車を改造して型式が変った

説 明 欄 参 考 条 文

氏名・名称を変更した場合

住所を変更した場合

使用者の住所を証するに足りる書面

(国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合は不要)

○

①個人・住民票、印鑑(登録)証明書、外国人登録原票記載事項証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)②法人 ⒜商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書⒝本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)③各書面は写しで可とする

車両法施規第38条、「自動車登録業務等実施要領の制定について」国自管第166号国自技第232号 (18.1.30)

自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要。なお、抹消登録の同時申請の場合は不要)

○※

○ ○ ○

①新使用者のもの ②概ね1ヶ月以内 ③使用者変更の場合は、使用の本拠の位置が変わるものと考えられることから変更登録は必要であるが、新旧使用者の使用の本拠の位置の表示に変更がない場合は、自動車保管場所証明書の添付を要しない。 ④変更の原因が住居表示の変更のみの場合は不要 ※所有者、使用者が異なるときは不要

車庫法第4条

使用の本拠の位置を証するに足りる書面

(使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要)

○

①使用者が個人の場合・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)②使用者が法人の場合・商業登記簿謄

(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか)(発行されてから3ヶ月以内のもの)③各書面は写しで可とする

車両法施規第36条第1項、「自動車登録業務等実施要領の制定について」国自管第166号国自技第232号 (18.1.30)自管第73号 (45.5.22)

フレーム販売証明書フレーム交換(打刻塗まつ)許可書、理由書、顛末書等

○フレーム販売証明書は販売店で発行。申請者は所有者で押印が必要。車台番号のき損等により提出を求められる場合がある。

車両法 第31条、第32条登令第40条

点検整備記録簿 ○ 提示する。 車両法第67条第4項

改造自動車等審査結果通知書 ○

改造自動車等届出書を提出し、運輸局又は自動車検査独立行政法人より通知の交付を受け検査を受けるときに添付する。

自車第256号 (42.4.4)

委任状 注2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

所有者の委任状(代理人による申請の場合に限り必要)が押印。使用者の委任状

(申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要)記名及び押印があるか、若しくは署名が必要

登令第14条 第1項第3号

16

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

必 要 書 類

所有者 (使用の本拠の位置の変更)

使用者の住所を変更した場合

(使用の本拠の位置の変更)

使用者を変更した場合

た場合

使用の本拠の位置のみを変更し

(フレーム交換した場合)

車台番号を変更した場合

乗せ換えた場合

場合及び型式の違った原動機を

自動車を改造して型式が変った

説 明 欄 参 考 条 文

氏名・名称を変更した場合

住所を変更した場合

自動車検査証 注2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 提出する。限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証

車両法 第67条第1項

自動車予備検査証 ○ ○ ○保安基準に適合していることが確認できる書面 有効な自動車予備検査証(交付を受けた自動車の場合に限り必要)

車両法第71条

自動車損害賠償責任保険証明書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 提示する。(257頁参照) 自賠法第9条

自動車税・自動車取得税申告書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 使用者、所有者の押印が必要。(232・

235頁参照)地方税法第152条

登録識別情報 注3 ○ ○ 電子的に提供するか、OCRシートへの記載が必要

車両法第18条の3登規第6条の1�

注1 変更事項が確認できる書面の取扱について①所有者又は使用者が個人の場合で住所の変更の場合・発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる

住民票又は外国人登録原票記載事項証明書。なお、住民票のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる「住民票の除票」、「戸籍の附票」も必要

②所有者が個人の場合で氏名の変更の場合・発行されてから3ヶ月以内のものであって、氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票又は外国人登録原票記載事項証明書

③所有者又は使用者が法人の場合で住所の変更の場合・発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書。なお、登記簿謄(抄)本のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる閉鎖謄本又は登記事項証明書も必要

④所有者が法人の場合で名称の変更の場合(合併・分割を除く)・発行されてから3ヶ月以内のものであって、名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書

⑤住所の変更の原因が住居表示の変更の場合 ・個人…市区町村の発行した住居表示の変更の証明書 ・法人…商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を基本とし、市区町村の発行した住居表示の変更の証明書の添付で申請があっ た場合、登記の変更を促した上で受理する。⑥使用者の住所を証するに足りる書面(国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の

場合は不要) ○個人 ・住民票、印鑑(登録)証明書、外国人登録原票記載事項証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び

住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの) ○法人 ・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの) ・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続

的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)

⑦上記の各書面は、所有者にかかるものは原本を提出、使用者にかかるものは写しで可とする。市区町村の発行した住居表示の 変更の証明書は写しで可とする

(注)所有者と使用者が異なる場合はそれぞれの書類が必要となります。

注2 登録識別情報の通知を受けている所有者の氏名又は名称若しくは住所の変更を行う場合であって、引き続き登録識別情報の通知を希望する場合は、使用者の委任状、自動車検査証は不要。

注3 登録識別情報の通知を受けているものに限り必要。

17

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

項 目 必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文

届出事項変更届出書 使用者の氏名・名称及び住所等を変更した場合、又は使用者変更した場合に必要。使用者変更の場合には、旧使用者の使用廃止届出書も添付する。

ダンプ法第3条第3項ダンプ法施規第2条

土砂等運搬大型自動車使用届出書

ダンプ法第3条第1項 第5条ダンプ法施規第1条 第7条

大型自動車(大型ダンプ)の場合 事業証明書

経営する事業の種類 呈示を求める書類等

建設業砂利採取業採石業砕石業

砂利販売業

その他

建設業法による許可書の写し砂利採取法による登録の写し採石法による登録の写し大気汚染防止法による粉じん発生施設の設置等の届出書の写し、又は砕石のための設備に係る登記簿謄本等砂利の山元、又は買主との売買契約書、又は仮契約書の写し、又は商工会議所、市町村等による事業内容証明書、若しくは納税証明書(事業税)廃棄物処理業については、廃棄物処理法による許可書の写し、又は生コンクリート製造業については、当該設備に係る登記簿謄本等

「ダンプカー使用事業者の協業化の促進及びダンプカーの使用の届出の取扱等について」(依命通達)自貨第163号(54.11.27)

事業用自動車又は貸渡自動車の場合

事業用自動車等連絡書 事業用自動車等連絡書及び手数料納付書にそれぞれ輸送担当部署の経由印が必要

ナンバー変更を伴う場合

自動車登録番号標交付通知書

登録手続き終了後、登録事項等通知書とともにナンバー交付所に提示してナンバープレートの交付を受け、それを当該自動車に取りつけ、封印の取りつけを受ける。

車両法施規第4条74東陸整登資第4号 (4�.2.8)

◦道路運送車両の保安基準の緩和又は緩和制限を受けた自動車

◦危険物を運搬する自動車◦付属装置付自動車◦トラック・トラクタ◦タンク自動車

OCRシート第7号様式 検査証備考欄に記載を要する申請の場合に必要

様式省令第2条「道路運送車両の保安基準の緩和認定の取扱要領について」関整車第1812号

(平成9年9月26日)

◦被けん引車 OCRシート第8号様式 検査証備考欄にけん引車の車名・型式を記載する場合に必要

様式省令第2条

*前項の書類のほか、下記の場合にはそれぞれの書類が必要となります。

18

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

必 要 書 類

売買による移転

(所有権解除)

割賦完済による移転

相続による移転

会社合併による移転

分割による移転

判決による移転

説 明 欄 参 考 条 文

OCRシート 第1号様式 (専用2号様式)

○ ○ ○ ○ ○ ○登録申請人(新所有者・旧所有者)本人が直接申請する場合は実印を押印。記入申請人(使用者)は、記名及び押印があるか、若しくは署名する。代理人により申請するときは、代理人は記名でよい。

登令第15条様式省令 第2条第1項

手数料納付書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 所定の手数料印紙(105頁参照)を貼付 車両法施規第6�条

譲渡証明書 ○ ○ ○新旧所有者を記入し、旧所有者は実印を押印する。(分割の場合は、事実が確認できる商業登記簿謄(抄)本及び分割計画書又は分割契約書の写しで当該自動車が特定できる場合は不要)

車両法第33条

印鑑(登録)証明書注1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 発行されてから3ヶ月以内のもの(新旧所有者の印鑑

(登録)証明書)登令第16条

①相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書

②遺言書(公正証書による遺言以外は家庭裁判所による検認済みのもの)

③遺産分割に関する調停調書④遺産分割に関する審判書(確定証明書付)

⑤判決謄本(確定証明書付)⑥申請人である相続人の実印

を押印した遺産分割協議成立申立書(申請人である相続人が、相続する自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証又は査定価格を確認できる資料の写し等を添付した場合に限る) ・民法の規定に基づく遺産分割協議が成立したこと及びその年月日を記載 ・申立書による申請の同意を得ていること及びその年月日を記載

○ ○

必要書類のうちいずれかの書面(判決による場合は、判決正本(確定証明書付き、場合によっては執行文 ①原本提示の上、写しを添付))

民法第�07条登令第14条

戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書 ○

〔上記のうち①を添付した申請にあっては被相続人の死亡が確認でき、且つ被相続人と相続人全員の関係が全て証明できるもの。②③④⑤を添付した申請にあっては被相続人の死亡が確認できるもの。⑥を添付した申請にあっては被相続人の死亡が確認でき、且つ被相続人と申請人である相続人の関係が証明できるもの〕

民法第�07条登令第18条

3 移転登録申請・自動車検査証記入申請(車両法第13条、第67条)

(登録自動車の所有者名義を他の者に変更する場合)

変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請する。

第13条(移転登録)新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があったときは、新

所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

2 国土交通大臣は、前項の申請を受理したときは、第8条第1号若しくは第4号に該当する場合又は当該自動車に係る

自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければらならない。

3 前条第2項の規定は、第1項の申請について準用する。

4 第10条の規定は、移転登録をした場合について準用する。

第67条(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査) 1登録自動車の2(14頁)を参照。

1�

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

必 要 書 類

売買による移転

(所有権解除)

割賦完済による移転

相続による移転

会社合併による移転

分割による移転

判決による移転

説 明 欄 参 考 条 文

商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書 ○ 合併の事実が証明できる書面 商法第101条

第102条

委任状 ○ ○ ○ ○ ○ ○所有者の委任状(代理人による申請の場合に限り必要)実印を押印。使用者の委任状(申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要)記名及び押印があるか、若しくは署名が必要

登令第14条 第1項第3号

自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要。なお、抹消登録の同時申請の場合は不要)

○ ○ ○ ○

①新使用者のもの ②概ね1ヶ月以内 ③使用者変更の場合は、使用の本拠の位置が変わるものと考えられることから変更登録は必要であるが、新旧使用者の使用の本拠の位置の表示に変更がない場合は、自動車保管場所証明書の添付を要しない。

車庫法第4条

使用の本拠の位置を証するに足りる書面

(使用の本拠の位置が変更になり使用者の住所と異なる場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要)

○ ○ ○

①使用者が個人の場合・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)②使用者が法人の場合・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか)

(発行されてから3ヶ月以内のもの)③各書面は写しで可とする

車 両 法 施 規 第36条第1項、「自動車登録業務等実施要領の制定について」国自管第166号国自技第232号 (18.1.30)自管第73号 (45.5.22)

自動車検査証 注2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有効期間内のものを(抹消登録と同時申請の場合を除く)提示する。

車両法 第67条第1項

自動車損害賠償責任保険証明書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 提示する。(257頁参照) 自賠法第9条

自動車税・自動車取得税申告書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 使用者、所有者の押印が必要。(232・235頁参照) 地方税法第152条

第6��条の11

登録識別情報 注3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 電子的に提供するか、OCRシートへの記載が必要 車両法第18条の3登規第6条の1�

注1 印鑑証明書の取扱について①申請人(新旧所有者)が支配人による申請の場合は本社の所在証明として商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付②旧所有者が海外へ転出し印鑑(登録)証明書が発行されない場合は、自動車検査証住所から海外転出までの住所のつながりが証

明できる「住民票の除票」、「戸籍の附票」及び在外日本大使館、領事館及び外国官憲が証明したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明、拇印証明書等であれば印鑑証明書と見なす

③申請人(新旧所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合は、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書であれば印鑑(登録)証明書とみなす

④申請人(新旧所有者)が未成年の場合、親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書及び親権者全員が実印を押印した同意書並びに親権者のうち1名の発行されてから3ヶ月以内の印鑑(登録)証明書を添付。なお、未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証明書に代えて住民票を添付

⑤登録令第14条第1項第2号にかかる許可、同意又は承諾を証する書面(民法108条等、自己契約・双方代理にあっては取締役会等の議事録又はその写し。なお、利益相反行為禁止の適用除外を受けるのに登記が必要であれば商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書及び許可又は同意を得たことを証する書面)

⑥申請者(旧所有者)が破産管財人による場合は裁判所の許可証(写しでも可)、車両価格100万円以下である場合は当該価格が確認できる査定証又は査定価格を確認できる資料の写し等若しくは破産管財人の申立書(申請した自動車は破産法第78条第2項に規定する裁判所の許可を受けている旨又は破産法第78条第3項に該当し裁判所の許可が必要ない旨を記載)を添付

⑦新所有者が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受けることができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した書面」又は、

「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイン証明書」を添付し、所在地は外国の住所で登録する。なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳した者が氏名及び住所を記載し、押印した訳文を添付

⑧旧所有者が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受けることができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した書面」又は、

「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイン証明書」を添付する。なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳した者が氏名及び住所を記載し、押印した訳文を添付

注2 登録識別情報の通知を受けている所有者が変更となり、使用者に変更がない場合であって、新所有者が登録識別情報の通知を希望し、且つ使用者と同一でない場合は、使用者の委任状、自動車検査証は不要

注3 登録識別情報の通知を受けているものに限り必要

20

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

項 目 必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文

新所有者と使用者が異なる場合

使用者の住所を証するに足りる書面

(国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合は不要)

①個人・住民票、印鑑(登録)証明書、外国人登録原票記載事項証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)②法人・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか)(発行されてから3ヶ月以内のもの)③各書面は写しで可とする

車両法施規第38条、「自動車登録業務等実施要領の制定について」国自管第166号国自技第232号(18.1.30)

所有者が未成年者の場合 親権者又は後見人の同意書若しくは承諾書

戸籍簿謄抄本及び印鑑証明書の添付が必要。

民法第818条、第838条登令第14条第1項第2号

旧所有者の氏名、若しくは名称、又は住所の変更を伴う場合

戸籍簿謄抄本、住民票、又は登記簿謄抄本等

変更事項が確認できるもの。 登令第18条 第24条

譲渡人と譲受人との代表者(取締役も含む)が同一人である場合

取締役会議事録等 法人(代表者)から個人、個人から法人(代表者)も同様。

会社法第356条、第365条

土砂等運搬大型自動車使用届出書

使用者が変更した場合に必要。旧使用車の使用廃止届出書も添付する。

ダンプ法第3条第1項・第5条、ダンプ法施規第1条・第7条

大型自動車(大型ダンプ)の場合 事業証明書

経営する事業の種類 呈示を求める書類等

建設業砂利採取業採石業砕石業

砂利販売業

その他

建設業法による許可書の写し砂利採取法による登録の写し採石法による登録の写し大気汚染防止法による粉じん発生施設の設置等の届出書の写し、又は砕石のための設備に係る登記簿謄本等砂利の山元、又は買主との売買契約書又は仮契約書の写し、又は商工会議所、市町村等による事業内容証明書、若しくは納税証明書(事業税)廃棄物処理業については、廃棄物処理法による許可書の写し、又は生コンクリート製造業については、当該設備に係る登記簿謄本等

自貨第163号(54.11.27)「ダンプカー使用事業者の協業化の促進及びダンプカーの使用の届出の取扱等について」(依命通達)

事業用自動車又は貸渡自動車の場合

事業用自動車等連絡書 事業用自動車等連絡書及び手数料納付書にそれぞれ輸送担当部署の経由印が必要。

自家用バスの場合 整備管理者選任届及び使用上の誓約書

整備管理者の略歴書を添付して整備課に提出する。

車両法第52条車両法施規第33条

ナンバー変更を伴う場合自動車登録番号標交付通知書

登録手続き終了後、登録事項等通知書とともにナンバー交付所に提示してナンバープレートの交付を受け、それを当該自動車に取りつけ、封印の取りつけを受ける。

車両法施規第4条74東陸整登資第4号 (4�.2.8)

・道路運送車両の保安基準の緩和又は緩和制限を受けた自動車

・危険物を運搬する自動車・付属装置付自動車・トラック・トラクタ・タンク自動車

OCRシート第7号様式 検査証備考欄に記載を要する申請の場合に必要

様式省令第2条「道路運送車両の保安基準の緩和認定の取扱要領について」関整車第1812号(平成9年9月26日)

・被けん引車 OCRシート第8号様式 検査証備考欄にけん引車の車名・型式を記載する場合に必要

様式省令第2条

*前項の書類のほか、下記の場合にはそれぞれの書類が必要となります。

21

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

1 相続の開始

相続は、車の所有者の死亡によって開始する(民法第

882条)。相続開始の効力は相続開始の時から発生し、この

時点で相続人の資格範囲および順位が決定する。

2 相続の開始場所

相続は被相続人の住所において開始する(民法883条)。

3 相続の順位

相続の順位は次の順位による。

第1順位 子及びその代襲者

第2順位 直系尊属

第3順位 兄弟姉妹及びその代襲者

配偶者は常に相続人になる(民法第887条、第8�0条)。

代襲相続とは、相続人になるべき子が相続開始以前に

死亡、欠格、又は廃除によって相続権を失った場合には、

その者の子が同順位で相続人となる。兄弟姉妹が相続人

である場合も同様に認められる。これを代襲相続という。

4 申請書作成上の注意事項

⑴ 共同相続による申請をするか、単独相続による申請

をするか決めること。

⑵ 相続の順位により、相続人をたしかめること。

⑶ 相続人に未成年者が含まれているか否をたしかめる

こと(親権者が代理行為をする)。

⑷ 親権を行使するさい利益相反行為となるときは特別

代理人を選任すること(家庭裁判所に申立請求をする)。

《相続(所有者の死亡)による登録》

〔相続による自動車の各種登録の具体例及び申請に必要な主な書類〕

父死亡 被

相続人

父()甲

()甲()乙

()乙

相続人

配偶者

長男A

長女B

次男C

(被相続人)

長男A

配偶者

長女B

次男C

(未成年者)

父死亡 被

相続人

父()甲

()甲()乙

()甲()乙

相続人

配偶者

長女B

次男C

(長男Aの代襲者)

孫E孫F孫G

(被相続人)

長男A

父

の死亡前に

に死亡した。

配偶者

孫E

孫F

孫G

配偶者

長女B

次男C

⎝⎛

⎠⎞

⎭⎬⎫未成年者

相 続 例 1 相 続 例 2

⒜共同相続の場合

イ主な申請書類

ア)戸籍謄本

被相続人の死亡、被相続人と申請人の関係が全て証

明できるもの

注:被相続人父�甲及び長男Aに対するもの

イ)印鑑証明書(相続人全員)

ただし、未成年者の相続人について、印鑑証明書の

交付を受けられない場合には住民票及び親権者の印

鑑証明書

ロその他の必要書類

移転登録申請(18頁参照)

⒜共同相続の場合

イ主な申請書類

ア)戸籍謄本

被相続人の死亡、被相続人と申請人の関係が全て証

明できるもの

イ)印鑑証明書(相続人全員)

ただし、未成年者の相続人について、

印鑑証明書の交付を受けられない場合には住民票及

び親権者の印鑑証明書

ロその他の必要書類

移転登録申請(18頁参照)

22

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

⒝共同相続後即第三者へ譲渡する場合

イ主な申請書類

ア)相続例1のb項参照

ロその他の必要書類

移転登録申請(18頁参照)

⒞共同相続後即抹消登録(廃車)する場合

イ主な申請書類

ア)b項に同じ

ロその他の必要書類

抹消登録申請(25頁参照)

⒟単独相続の場合

イ主な申請書類

ア)戸籍謄本

被相続人の死亡、被相続人と相続人全員の関係が全

て証明できるもの

〔注〕:被相続人父�甲及び長男Aに対するもの

イ)印鑑証明書(相続人)

ウ)遺産分割協議書

注:他の相続人が相続を放棄した場合は相続放棄申述書

ロその他の必要書類

移転登録申請(18頁参照)

ハ相続する自動車の価格が100万円以下であることを確

認できる査定証又は査定価格を確認できる資料の写し

等を添付した場合

ア)戸籍謄本

被相続人の死亡、被相続人と申請人である相続人の

関係が証明できるもの

イ)印鑑証明書(相続人)

ウ)遺産分割協議成立申立書

・民法の規定に基づく遺産分割協議が成立したこと

及びその年月日を記載

・申請書による申請の同意を得ていること及びその

年月日を記載

エ)その他の必要書類

移転登録申請(18頁参照)

⒠単独相続後即第三者へ譲渡する場合

イ主な申請書類

ア)相続例1のe項参照

ロその他の必要書類

⒝共同相続後即第三者へ譲渡する場合

イ主な申請書類

ア)a項(共同相続)の申請書類に、さらに、相続人

全員の印鑑証明書

ロその他の必要書類

移転登録申請(18頁参照)

⒞共同相続後即抹消登録(廃車)する場合

イ主な申請書類

ア)b項に同じ

ロその他の必要書類

抹消登録申請(25頁参照)

⒟単独相続の場合

イ主な申請書類

ア)戸籍謄本

被相続人の死亡、被相続人と相続人全員の関係が全

て証明できるもの

イ)印鑑証明書(相続人)

ウ)遺産分割協議書

注:他の相続人が相続を放棄した場合は相続放棄申述書

ロその他の必要書類

移転登録申請(18頁参照)

ハ相続する自動車の価格が100万円以下であることを確

認できる査定証又は査定価格を確認できる資料の写し

等を添付した場合

ア)戸籍謄本

被相続人の死亡、被相続人と申請人である相続人の

関係が証明できるもの

イ)印鑑証明書(相続人)

ウ)遺産分割協議成立申立書

・民法の規定に基づく遺産分割協議が成立したこと

及びその年月日を記載

・申請書による申請の同意を得ていること及びその

年月日を記載

エ)その他の必要書類

移転登録申請(18頁参照)

⒠単独相続後即第三者へ譲渡する場合

イ主な申請書類

ア)d項(単独相続)の申請書類に、さらに、相続人

の印鑑証明書

23

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

移転登録申請(18頁参照)

⒡単独相続後即抹消登録(廃車)する場合

イ主な申請書類

ア)e項に同じ

ロその他の必要書類

抹消登録申請(25頁参照)

【注】親権を行使するさい、利益相反行為となるときは特別代理人を選任すること。(家庭裁判所に申立請求する)

ロその他の必要書類

移転登録申請(18頁参照)

⒡単独相続後即抹消登録(廃車)する場合

イ主な申請書類

ア)e項に同じ

ロその他の必要書類

抹消登録申請(25頁参照)

24

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

必 要 書 類

及び住所の更正

氏名または名称

車台番号の更正

説 明 欄 参 考 条 文

OCRシート第1号様式 又は 第2号様式 ○ ○

登録申請人(現所有者)及び記入申請人(使用者)は記名、押印又は署名する。(103頁参照)代理人により申請するときは、代理人は記名でよい。

様式省令 第2条第1項登令第15条

手数料納付書 ○ ○ 手数料不要。 車両法施規第6�条

登録事項が誤りであることを明らかにできる書面

○ 戸籍簿謄抄本、登記簿謄抄本、住民票等 登令第14条 第1項第1号

○ 車台番号の拓本(石ずり)

理 由 書 ○ ○ 更正に係る理由を明記すること。

委 任 状 ○ ○ 代理人が申請する場合に必要。申請人(委任者)は押印する。

登令第14条 第1項第3号

自動車検査証 ○ ○ 提出する。 車両法第67条第1項

自動車税・自動車取得税申告書 ○ ○ 使用者、所有者の押印が必要。(232・235頁参照) 地方税法第152条

4 更正登録申請・自動車検査証記入申請(車両法第67条、登令第25条、第28条)

(登録した内容について錯誤、又は脱落がある場合)

管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請する。

第67条(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査) 登録自動車2(14頁)を参照。

第25条(更正登録) 運輸監理部長又は運輸支局長は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを

発見した場合において、錯誤又は脱落が運輸監理部長又は運輸支局長の錯誤に基づくものであるときは、更正の登録を

し、その旨を登録権利者及び登録義務者又は登録名義人に通知しなければならない。ただし、登録上利害関係を有する

第三者がある場合は、この限りではない。

2 運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の更正の登録(道路運送車両法第7条第1項第1号、第2号、第3号若しくは

第5号に掲げる事項又は自動車登録番号に係るものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、地方運輸局長の許

可を受けなければならない。

第28条 登録について錯誤又は脱落がある場合には、当該登録の申請人は、運輸監理部長又は運輸支局長に対し、更正の

登録を申請することができる。

項 目 必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文

大型ダンプ車の場合 届出事項変更届出書 使用者の氏名、又は名称及び住所を更正する場合に必要。

ダンプ法第3条第3項ダンプ法施規第2条

事業用自動車又は貸渡自動車の場合

事業用自動車等連絡書

*上記書類のほか、下記の場合にはそれぞれの書類が必要となります。

25

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

5 抹消登録申請(車両法第15条、第15条の2、第16条、第69条、第69条の2、第69条の3)

(登録自動車の使用を一時中止する場合、又は登録自動車を一時抹消輸出する場合、又は登録自動車を滅失、

解体、自動車の用途を廃止した場合)

第15条(永久抹消登録) 登録自動車の所有者は、次に掲げる場合には、その事由のあった日(当該事由が使用済自動車

の解体である場合にあっては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター(以下単に「情報管理

センター」という。)に当該自動車が同法の規定に基づき適正に解体された旨の報告がされたことを証する記録として

政令で定める記録(以下「解体報告記録」という。)がなされたことを知った日)から15日以内に、永久抹消登録の申

請をしなければならない。

⑴ 登録自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。

⑵ 当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなったとき。

2 引取業者(使用済自動車の再資源化等に関する法律による引取業者をいう。第100条第1項第3号において同じ。)は、

同法の規定に基づきその取扱いに係る登録自動車の解体報告記録がなされたことを確認し、これを確認したときは、自

らが当該自動車の所有者である場合を除き、その旨を当該自動車の所有者に通知するものとする。

3 登録自動車の所有者は、使用済自動車の解体に係る第1項の申請をするときは、同項の解体報告記録がなされた日及

び車台番号その他の当該解体報告記録が当該自動車に係るものであることを特定するために必要な事項として国土交通

省令で定める事項を明らかにしなければならない。

4 第1項の場合において、登録自動車の所有者が永久抹消登録の申請をしないときは、国土交通大臣は、その定める7

日以上の期間内において、これをなすべきことを催告しなければならない。

5 国土交通大臣は、前項の催告をした場合において、登録自動車の所有者が正当な理由がないのに永久抹消登録の申請

をしないときは、永久抹消登録をし、その旨を所有者に通知しなければならない。

第15条の2(輸出抹消登録) 登録自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しよう

とするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼった日から当該輸出をする時までの間に、輸

出抹消仮登録の申請をし、かつ、次項の規定による輸出抹消仮登録証明書の交付を受けなければならない。ただし、そ

の自動車を一時的に輸出した後に本邦に再輸入することが見込まれる場合であって輸出抹消仮登録を受けさせる必要性

に乏しいものとして国土交通省令で定めるものに該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、

その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2 国土交通大臣は、前項の申請に基づき輸出抹消仮登録をしたときは、申請者に対し、当該自動車について輸出が予定

されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出抹消仮登録証明書を交付するものとする。

3 国土交通大臣は、第1項の申請に基づき輸出抹消仮登録をしたときは、税関長に対し、当該自動車の輸出の予定日が

経過した後速やかに、前項に規定する輸出抹消仮登録証明書の具備について関税法(昭和2�年法律第61号)第70条第2

項の確認をしたことその他当該自動車の輸出の事実を確認するために必要な照会をしなければならない。この場合にお

いて、国土交通大臣は、当該自動車の輸出の事実を確認したときは、輸出抹消登録をするものとする。

4 第2項の規定により交付を受けた輸出抹消仮登録証明書に係る自動車が輸出されることなく当該輸出抹消仮登録証明

書の有効期間が満了したときは、当該自動車の所有者は、当該有効期間が満了した日から15日以内に、国土交通大臣に

当該輸出抹消仮登録証明書を返納しなければならない。

5 国土交通大臣は、前項の規定その他の事由により輸出抹消仮登録証明書の返納を受けたときは、次条第1項の規定に

よる一時抹消登録の申請があったものとみなして一時抹消登録をするものとする。

第16条(一時抹消登録) 登録自動車の所有者は、前2条に規定する場合を除くほか、その自動車を運行の用に供するこ

とをやめたときは、一時抹消登録の申請をすることができる。

2 一時抹消登録を受けた自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があっ

た日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあっては、解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内

26

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

⑴ 当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。

⑵ 当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなったとき。

3 第15条第2項及び第3項の規定は、使用済自動車の解体に係る前項の規定による届出をする場合について準用する。

この場合において、これらの規定中「登録自動車」とあるのは、「一時抹消登録を受けた自動車」と読み替えるものとする。

4 一時抹消登録を受けた自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しようとすると

きは、当該輸出の予定日から国土交通省令定める期間さかのぼった日から当該輸出をする時までの間に、国土交通省令

で定めるところにより、国土交通大臣にその旨の届出をし、かつ、次項の規定による輸出予定届出証明書の交付を受け

なければならない。

5 国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出をした者に対し、当該自動車について輸出が予定

されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出予定届出証明書を交付するものとする。

6 前条第3項及び第4項の規定は、一時抹消登録を受けた自動車の輸出に係る第4項の規定による届出があった場合に

ついて準用する。この場合において、同条第3項中「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と、「輸

出抹消登録を」とあるのは「その旨を自動車登録ファイルに記録」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「次条第5

項」と、「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と読み替えるものとする。

7 国土交通大臣は、前項において準用する前条第4項の規定その他の事由により輸出予定届出証明書の返納を受けたと

きは、その旨を自動車登録ファイルに記録するものとする。

第18条(自動車登録ファイルの正確な記録を確保するための措置) 国土交通大臣は、一時抹消登録をした自動車について、

国土交通省令で定める期間が経過してもなお第16条第3項又は第5項の規定による届出がなされないことその他の事情

から判断して、当該自動車の所有者が正当な理由がなくてこれらの規定に違反しており、又は違反するおそれがあると

認めるときは、これらの規定による届出をなすべき旨の催告その他の当該自動車に係る自動車登録ファイルの正確な記

録を確保するために必要と認められる措置を講ずることができる。

2 一時抹消登録を受けた自動車について所有者の変更があったときは、旧所有者は、次項の規定により当該所有者の変

更について自動車登録ファイルに記録がなされた場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、当該所有者の変更が

あった旨を証明することができる契約書その他の資料を作成し、又は取得して、これを国土交通省令で定める期間保存

し、国土交通大臣から求められたときは、これを提示し、又は提出しなければならない。

3 一時抹消登録を受けた自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、政令で定めるところにより、当該

所有者の変更について自動車登録ファイルに記録を受けることができる。

第18条の3(登録識別情報の提供) 新規登録(一時抹消登録があった自動車に係るものに限る。)、変更登録、移転登録、

永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請をする場合には、申請者は、国土交通省令で定めるところによ

り、登録識別情報を提供しなければならない。ただし、申請者が登録識別情報を提供できないことにつき正当な理由が

ある場合その他国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

2 一時抹消登録があった自動車を譲渡する者は、国土交通省令で定めるところにより、登録識別情報を譲受人に提供し

なければならない。

第6�条(自動車検査証の返納等) 自動車の使用者は、当該自動車について次に掲げる事由があったときは、その事由があっ

た日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあっては、解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内

に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。

⑴ 当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。

⑵ 当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては、車両番号の

指定の際)存したものでなくなったとき。

⑶ 当該自動車について第15条の2第1項の申請に基づく輸出抹消仮登録又は第16条第1項の申請に基づく一時抹消登

録があったとき。

⑷ 当該自動車について次条第3項の規定による届出に基づく輸出予定届出証明書の交付がされたとき。

27

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

2 第54条第2項又は第54条の2第6項の規定により自動車の使用の停止を命ぜられた者は、遅滞なく、当該自動車検査

証を国土交通大臣に返納しなければならない。

3 国土交通大臣は、第54条第3項の規定により使用の停止の取消をしたとき又は第54条の2第6項の規定による自動車

の使用の停止の期間が満了し、かつ、当該自動車が保安基準に適合するに至ったときは、返納を受けた自動車検査証を

返付しなければならない。

4 車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の使用者は、当該自動車を運行の用に供することを

やめたときは、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納して自動車検査証返納証明書の交付を受けることができる。

第6�条の2(解体等又は輸出に係る届出) 検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)

の所有者は、当該自動車について前条第1項第1号又は第2号に掲げる事由があったときは、その事由があった日(当

該事由が使用済自動車の解体である場合にあっては、解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内に、国土

交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2 第15条第2項及び第3項の規定は、使用済自動車の解体に係る前項の規定による届出をする場合について準用する。

この場合において、これらの規定中「登録自動車」とあるのは、「検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車」と読み替

えるものとする。

3 検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しよ

うとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼった日から当該輸出をする時までの間に、

国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨の届出をし、かつ、次項の規定による輸出予定届出証明書

の交付を受けなければならない。ただし、その自動車を一時的に輸出した後に本邦に再輸入することが見込まれる場合

であって当該届出をさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定めるものに該当する場合には、国土交通省令で

定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4 国土交通大臣は、前項本文の規定による届出があったときは、当該届出をした者に対し、当該自動車について輸出が

予定されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出予定届出証明書を交付するものとする。

5 第15条の2第3項及び第4項の規定は、検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の輸出に係る第3項本文の規定によ

る届出があった場合について準用する。この場合において、同条第3項中「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出

予定届出証明書」と、「輸出抹消登録を」とあるのは「その旨を第72条第1項に規定する軽自動車検査ファイル又は二

輪自動車検査ファイルに記録」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「第6�条の2第4項」と、「輸出抹消仮登録証

明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と読み替えるものとする。

6 国土交通大臣は、前項において準用する第15条の2第4項の規定その他の事由により輸出予定届出証明書の返納を受

けたときは、その旨を第72条第1項に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイルに記録するものとす

る。

第6�条の3(準用規定) 第18条の規定は、自動車検査証が返納された検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車について

準用する。この場合において、同条中「自動車登録ファイル」とあるのは「第72条第1項に規定する軽自動車検査ファ

イル又は二輪自動車検査ファイル」と、同条第1項中「第16条第3項又は第5項」とあるのは「第6�条の2第1項又は

第3項」と、同条第2項中「次項」とあるのは「第6�条の3において準用する第18条第3項」と読み替えるものとする。

28

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

必 要 書 類

永久抹消登録 輸出抹消仮登録

一時抹消登録

説 明 欄 参 考 条 文

重量税還付対象

(重量税還付対象外)

リサイクル対象

滅失・用途廃止永久抹消

OCRシート 第3号の2様式 ○ ○ ○ 登録申請人(所有者)は記名して実印を押印する。代

理人により申請するときは、代理人は記名でよい。登令第15条様式省令第2条第1項

第3号の3様式 ○ ○登録申請人(所有者)は記名して実印を押印する。代理人により申請するときは、代理人は記名でよい。重量税還付申請欄には①金融機関名・支店名・口座番号・口座種類を記載する。

登令第15条様式省令第2条第1項

手数料納付書 ○ ○ 手数料(105項参照) 車両法施規第6�条

印鑑証明書 注1 ○ ○ ○ ○ ○ 発行されてから3ヶ月以内のもの(所有者) 登令第16条

委任状 ○ ○ ○ ○ ○ 代理人が申請する場合に必要。申請人(所有者)は実印を押印する。

登令第14条 第1項第3号

自動車検査証 ○ ○ ○ ○ ○ 返納する。 車両法第6�条

ナンバープレート ○ ○ ○ ○ ○ 申請の際にナンバープレート交付所に返納する。 車両法第20条第1項車両法施規第10条

解体報告記録がなされた日 ○ ○「使用済自動車を引き取ったことが引取業者から㈶自動車リサイクル促進センターに報告された」ことを国土交通大臣が同センターから報告を受けた日

登令第46条

移動報告番号 ○ ○ 解体がされた時に引取業者から通知される番号 登規第6条の2

重量税還付申請の委任状 ○申請書代理人欄に代理人の押印が必要。重量税還付金受領権限を委任する場合、所有者本人の自署・押印又は記名の場合は実印を押印した委任状

国税通則法第124条租税措置法第�0条12

重量税還付申請書付表2 ○ OCRシート第3号様式の3重量税還付申請欄の氏名・名称等のオーバーフローの場合

租税措置法第�0条12

重量税還付申請書付表3 ○ OCRシート第3号様式の3重量税還付申請欄が共同所有の場合

租税措置法第�0条12

滅失(罹災証明書) ○ 罹災を証明する書面

用途廃止(写真及び申立書) ○ 用途廃止の写真及び申立書

解体(マニフェストB2票・解体証明) ○

大型特殊・被牽引自動車を解体したとき 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条自動車リサイクル法第2条

輸出予定日 ○ 輸出予定日 車両法第15条の2

登録識別情報 注2 ○ ○ ○ ○ ○ 電子的に提出するか、OCRシートへの記載が必要 車両法第18条の3登規第6条の1�

注1 印鑑証明書の取扱について①申請人(所有者)が支配人による申請の場合は本社の所在証明として商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付②申請人(所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合は、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので

氏名及び住所が記載されたサイン証明書であれば印鑑(登録)証明書とみなす③申請人(所有者)が未成年の場合、親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書及び親権者全員が実印

を押印した同意書並びに親権者のうち1名の発行されてから3ヶ月以内の印鑑(登録)証明書を添付。なお、未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証明書に代えて住民票を添付

④申請人(所有者)が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受けることができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイン証明書」を添付し、所在地は外国の住所で登録する。なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳した者が氏名及び住所を記載し、押印した訳文を添付

注2 登録識別情報の通知を受けているものに限り必要

永久抹消・輸出抹消仮登録・一時抹消登録

2�

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

必 要 書 類

なかった時

輸出抹消仮登録後輸出され

一時抹消登録後

説 明 欄 参 考 条 文

出(重量税還付)

使用済自動車の解体届

出(重量税還付対象外)

使用済自動車の解体届

滅失・用途廃止

輸出しようとするとき

輸出されなかった時

所有者を変更する時

自動車検査証返納後の

OCRシート 第1号様式 ○

登録申請人(所有者)は記名及び押印する。代理人により申請するときは、代理人は記名でよい。

登令第15条様式省令第2条第1項

第3号の2様式 ○ ○ ○ ○登録申請人(所有者)は記名及び押印若しくは署名する。代理人により申請するときは、代理人は記名でよい。

登令第15条様式省令第2条第1項

第3号の3様式 ○ ○

登録申請人(所有者)は記名及び押印若しくは署名する。代理人により申請するときは、代理人は記名でよい。重量税還付対象の場合には、重量税還付申請欄には金融機関名・支店名・口座番号・口座種類を記載する。

登令第15条様式省令第2条第1項

車両法施規第6�条

手数料納付書 ○ ○ ○ 手数料(105項参照)

委任状 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○※

代理人が申請する場合に必要。申請人(所有者)は記名及び押印若しくは署名する。※署名不可

登令第14条 第1項第3号

解体報告記録がなされた日 ○ ○

「使用済自動車を引き取ったことが引取業者から㈶自動車リサイクル促進センターに報告された」ことを国土交通大臣が同センターから報告を受けた日

登令第46条

移動報告番号 ○ ○ 解体がされた時に引取業者から通知される番号

登規第6条の2

重量税還付申請の委任状 ○申請書代理人欄に代理人の押印が必要。重量税還付金受領権限を委任する場合、所有者本人の自署・押印又は記名の場合は実印を押印した委任状

租税措置法第�0条12

重量税還付申請書付表2 ○OCRシート第3号様式の3重量税還付申請欄の氏名・名称等のオーバーフローの場合

租税措置法第�0条12

重量税還付申請書付表3 ○ OCRシート第3号様式の3重量税還付申請欄が共同所有の場合

租税措置法第�0条12

滅失(罹災証明書) ○ 罹災を証明する書面

用途廃止(写真及び申立書) ○ 用途廃止の写真及び申立書

解体(マニフェストB2票・解体証明)

大型特殊・被牽引自動車を解体したとき 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条自動車リサイクル法第2条

輸出予定日 ○ 輸出予定日 車両法第15条の2

輸出抹消仮登録証明書 ○ 輸出予定日から遡って6ヶ月前から輸出する間に申請した時に交付される証明書

車両法第15条の2第4項

譲渡証明書 ○※

○※

○※

○※

○ 譲渡人のみ押印が必要。譲受人は所有者のみを記入する。※所有者に変更があった場合

車両法第7条・第33条登規第6条の8・第6条の11・第6条の13

輸出予定届出証明書 ○ 輸出予定日から遡って6ヶ月前から輸出する間に申請した時に交付される証明書

車両法第16条第6項・第7項

輸出抹消仮登録後及び一時抹消登録後の申請

30

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

必 要 書 類

なかった時

輸出抹消仮登録後輸出され

一時使用中止後

説 明 欄 参 考 条 文

出(重量税還付)

使用済自動車の解体届

出(重量税還付対象外)

使用済自動車の解体届

滅失・用途廃止

輸出しようとするとき

輸出されなかった時

所有者を変更する時

自動車検査証返納後の

登録識別情報等通知書 ○ ○ ○ ○ ○一時抹消登録をした自動車を輸出する場合及び解体等をする場合

車両法第16条第2項・第4項・第5項第18条第3項

新所有者の住所を証する書面

○※

○※

○※

○※ ○

住民票、印鑑(登録)証明書、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(写し可)(発行されてから3ヶ月以内)※所有者に変更があった場合

登規第6条の8・第6条の11・第6条の13

〔永久抹消登録申請の流れ〕

【永久抹消登録申請】①重量税還付対象永久抹消登録 確定日の翌日から有効期間満了 までの期間が1ヶ月以上のもの (大型特殊・被牽引自動車を除く)

●申請書…3号の3○手数料…無料○所有者の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)○所有者本人申請の場合…実印○代理人申請の場合 …所有者の実印で作成した委任状○自動車検査証○ナンバープレート○氏名・住所等に変更がある場合 …関連のある住民票・謄本等 ◎重量税還付関係●解体報告記録がなされた日●移動報告番号●代理人申請の場合 ◇重量税還付申請の委任状 (申請書代理人欄に代理人の押印が必要) ◇重量税還付金受領権限を委任する場合 所有者本人の自署・押印又は、記名の場 合は実印を押印した委任状●重量税還付申請書…付表2 氏名・名称等のオーバーフローの場合●重量税還付申請書…付表3 共同所有の場合●登録識別情報の通知を受けている場合は登録 識別情報 ※登録ファイルの所有者と申請者が異なる場合、 最終所有者が還付対象になることから、登録 ファイルの所有者と申請者が一致することが 必要であり、移転登録を同時処理とする。

②リサイクル対象永久抹消登録 (還付対象外) (大型特殊・被牽引自動車を除く)○手数料…無料●申請書…3号の3●解体報告記録がなされた日●移動報告番号○所有者の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)○所有者本人申請の場合…実印○代理人申請の場合 …所有者の実印で作成した委任状○自動車検査証○ナンバープレート○氏名・住所等に変更があるの場合 …関連のある住民票・謄本等○登録識別情報の通知を受けている場合は登録 識別情報

③滅失・用途廃止永久抹消登録○手数料…無料○申請書…3号の2○所有者の印鑑証明書 (発行日から3ヶ月以内)○所有者本人申請の場合…実印○代理人申請の場合 …所有者の実印で作成した委任状○滅失…罹災証明等○用途廃止…写真及び申立書(使用目的を記載)○自動車検査証○ナンバープレート○氏名・住所等に変更があるの場合 …関連のある住民票・謄本等○解体…マニフェストB2票・解体証明 (大型特殊・被牽引自動車を解体した時)○登録識別情報の通知を受けている場合は登録 識別情報

●銀行等・郵便局への振込 税務署より「国税還付金振込通知書」 が送付され、指定口座に振込 ※郵便局は郵便貯金総合通帳 「ぱるる」の口座のみ

●郵便局窓口での受取 税務署より「国税還付金送金通知書」 が送付され、申請書に記載した郵便局 の窓口にて受領

重量税還付申請書付表1(申請者用)の交付

○記載内容 登録番号・車台番号 還付金額・ 申請者 氏名・住所 代理受領者 氏名 住所 振込口座 金融名・口座番号等

〔重量税還付について〕

※受取りに約3ヶ月 かかります

31

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

〔輸出抹消仮登録申請の流れ〕

【輸出抹消仮登録申請】◎輸出予定日からさかのぼって「6ヶ月前」から 輸出する間に申請 ●申請書 第3号の2○手数料納付書 350円○輸出予定日○印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)○所有者本人申請の場合…実印○代理人申請の場合 …所有者の実印で作成した委任状○氏名・住所等に変更がある場合 …関連のある住民票・謄本等 (変更登録申請が必要)○車検証・ナンバープレート○登録識別情報の通知を受けている場合は登録識 別情報 ※輸出抹消登録を要しない自動車 ○大型特殊車両 ○被牽引自動車 ○登録証書の交付を受けた自動車 (一時抹消登録時は対象車両)

※本邦に再輸入することが見込まれる登録自動 車の届出 ●活魚運搬車 ●申請書 第3号の2 ●車検証 ●再輸入の見込まれる書面 運搬に係る契約書・事業計画書 ●申請書に届出人(所有者)の署名又は、記 名・押印 (代理人の場合、委任状でも可)

【輸出がされなかった時】◎輸出抹消仮登録証明書の返納届出

●輸出抹消仮登録証明書●申請書 第3号の2○手数料納付書 350円○申請書に届出人(所有者)の署名又は、 記名・押印 (代理人の場合、委任状でも可)

※届出先 最寄りの運輸支局等

【輸出が確認された時】関税法に基づき、輸出の照会・確認の後、輸出抹消登録で完了

◎輸出抹消仮登録証明書の返納を受けた 時は、一時抹消登録の申請があったも のとみなし、登録識別情報等通知書を 交付する。

輸

出

抹

消

仮

登

録

証

明

書

交

付

〔一時抹消登録申請の流れ〕 ②-1

〔解体をしたとき〕

【一時抹消登録申請】●申請書 3号の2○手数料納付書 350円○印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)○所有者本人申請の場合…実印○代理人申請の場合 …所有者の実印で作成した委任状○氏名・住所等に変更がある場合 …関連のある住民票・謄本等 (変更登録が必要)○車検証・ナンバープレート○登録識別情報の通知を受けている場合は登録識 別情報

①使用済自動車の解体届出(重量税還付含む) (大型特殊・被牽引自動車を除く)●登録識別情報等通知書●申請書 第3号の3(手数料 無料)●申請書に届出人(所有者)の押印 (代理人の場合、解体届出・還付申請の委任状 でも可)●解体報告記録がなされた日●移動報告番号●代理人申請の場合 ◇申請書の代理人欄に代理人の押印が必要 ※重量税還付金の受領権限を委任する場合 所有者本人の自署・押印した委任状又は、 記名の場合は印鑑証明書とその実印で作成 した委任状●所有者の変更があった場合 ◇譲渡証明書、合併(登記簿謄本)・相続(戸籍 謄本) ◇新所有者の住所を証する書面…住民票・謄本 等(写しでも可・発行日から3ヶ月以内)○氏名・住所等に変更があった場合、届出者の住 所を証する書面…住民票・謄本等(写しでも可 ・発行日から3ヶ月以内)

②使用済自動車の解体届出(還付対象外) (大型特殊・被牽引自動車を除く)●登録識別情報等通知書●申請書 第3号の3(手数料 無料)●申請書に届出人(所有者)の署名又は記名・ 押印(代理人の場合、委任状でも可)●解体報告記録がなされた日●移動報告番号●所有者の変更があった場合 ◇譲渡証明書、合併(登記簿謄本)・相続 (戸籍謄本) ◇新所有者の住所を証する書面…住民票・ 謄本等(写しでも可・発行日から3ヶ月 以内)○氏名・住所等に変更があった場合、届出者 の住所を証する書面…住民票・謄本等(写 しでも可・発行日から3ヶ月以内)

③滅失・用途の廃止 (大型特殊・被牽引自動車を除く)●登録識別情報等通知書●申請書 第3号の2(手数料 無料)●申請書に届出人(所有者)の署名又は記名・ 押印(代理人の場合、委任状でも可)○滅失…罹災証明等○用途廃止…写真・申立書(使用目的を記載)○氏名・住所等に変更があった場合、届出者 の住所を証する書面…住民票・謄本等(写 しでも可・発行日から3ヶ月以内)●所有者の変更があった場合 ◇譲渡証明書、合併(登記簿謄本)・相続 (戸籍謄本) ◇新所有者の住所を証する書面…住民票・ 謄本等(写しでも可・発行日から3ヶ月 以内)

※届出先 最寄りの運輸支局等

登録識別情報等通知書の交付

【運行しようとするとき】 新規登録で終了

【輸出しようとするとき】 輸出の届出 次ページ ②-2へ

32

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

輸出をしようとするとき 【輸出の届出】

(大型特殊・被牽引自動車を除く)◎輸出予定日からさかのぼって「6ヶ月前」から 輸出する間に申請

①輸出予定日②登録識別情報等通知書③申請書 第3号の2④手数料納付書 350円⑤申請書に届出人(所有者)の署名又は、記名・ 押印(代理人の場合、委任状でも可)⑥氏名・住所等に変更があった場合、届出者の住 所を証する書面…住民票・謄本等 (写しでも可・発行日から3ヶ月以内)⑦所有者の変更があった場合 ◇譲渡証明書、合併(登記簿謄本)・相続(戸籍 謄本) ◇新所有者の住所を証する書面 …住民票・謄本等(写しでも可・発行日から 3ヶ月以内)

※⑥⑦の場合、届出者に1号シートを購入して もらい、記入の上申請※届出があった場合であって、登録ファイルに 記録されている所有者の氏名若しくは名称又 は住所に変更があったときは、当該変更につ いて登録ファイルに記録するものとする。

※届出先 最寄りの運輸支局等

【輸出がされなかった時】◎輸出予定届出証明書の返納届出

●輸出予定届出証明書●申請書 第3号の2○手数料納付書 無料●申請書に届出人(所有者)の署名又は、 記名・押印 (代理人の場合、委任状でも可)

※届出先 最寄りの運輸支局等

【輸出が確認された時】関税法に基づき、輸出の照会・確認の後、その旨、自動車登録ファイルに記録するものとする。

◎輸出予定届出証明書の返納を受けた時 は、その旨、自動車登録ファイルに記 録するとともに、登録識別情報等通知 書を返付する。

輸

出

予

定

届

出

証

明

書

の

交

付

〔一時抹消登録申請の流れ〕 ②-2

【輸出をしようとするとき】

前ページ

②ー1から

●申請書 1号様式●登録識別情報等通知書・自動車検査証返納証明書●申請書に新所有者の記名・押印(署名は不可) (代理人の場合、委任状でも可)●譲渡証明書・その他所有権を証明するに足りる書面 合併…登記簿謄本 相続…戸籍謄本●新所有者の住所を証する書面 …住民票・謄本等 (写しでも可・発行日から3ヶ月以内)

※届出先 最寄りの運輸支局等

※登録ファイル・二輪自動車検査ファイルに記録 した後、登録識別情報等通知書・自動車検査証 返納証明書を新所有者に返付する。

〔一時抹消登録・自動車検査証返納後の所有者変更に係る記録の申請〕

33

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

項 目 必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文

ナンバープレートを紛失した場合

理由書 返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある理由書

局通達77東陸整登資乙第23号

所有者の氏名、若しくは名称、又は住所等の変更を伴う場合

OCRシート第1号様式 (103頁参照) 様式省令第2条第1項

手数料納付書 手数料(105頁参照) 車両法施規第68条

変更事項が確認できる書面 戸籍簿謄抄本、又は住民票、若しくは登記簿謄抄本等。

登令第18条 第24条

委任状 代理人が申請する場合に必要。一時抹消登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録の場合には、各々の委任項目を併合できる。

登令第14条 第1項第3号

大型自動車(大型ダンプ)の場合

土砂等運搬大型自動車使用廃止届出書

申請者は使用者。 ダンプ法第5条ダンプ法施規第7条

事業用自動車、又は貸渡自動車の場合

事業用自動車等連絡書 事業用自動車等連絡書及び手数料納付書にそれぞれ輸送担当部署の経由印が必要。

所有者が死亡して使用を一時中止する場合

移転登録の相続の欄(18頁参照)

一度相続移転をしてから抹消登録手続をすることになるので両方の書類が必要となる。

移転登録相続の欄(25頁参照)

所有者の死亡前に滅失・解体等された場合

戸籍簿の謄本及び代表相続人の印鑑証明書

相続手続をする必要がないので相続人の代表が抹消登録を行う。

*下記の場合にはそれぞれの書類が必要となります。

(注)登録識別情報等通知書は再交付できないので大切に保管すること。

34

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文

OCRシート第3号様式 第4号様式

①自動車登録番号及び車台番号の記載が必要 但し、以下の場合は、自動車登録番号又は車台番号のいずれか一方の

記載で可能。 ・私有地における放置車両で、車両が放置されている場所、見取図、

放置期間、放置車両の写真を記載した書類を提出した場合、自動車登録番号のみで請求できる。

・裁判手続きの書類として登録事項等証明書が必要不可欠な場合であって、債務名義等の書類の提出又は提示によって裁判手続きに利用することが確認できる場合、自動車登録番号のみで請求できる。

・自動車登録番号が明らかにできないことがやむを得ないと確認できる場合は、車台番号のみで請求できる。

②請求者個人の氏名及び住所の記載が必要③「請求の事由」欄に具体的な請求理由の記載が必要 但し、自動車登録ファイル上の現在の所有者(一時抹消中及び一時抹

消後の所有者変更記録がされている所有者含む)本人からの請求の場合は不要

様式省令 第2条第1項登録規則第26条 第27条

手数料納付書 手数料(105頁参照) 車両法施規第6�条

身分証明書

提示する。 ・運転免許証 ・健康保険の被保険者証 ・外国人登録証明書 ・住民基本台帳カード ・その他法令の規定により交付された書類であって、本

人確認ができる書類 ・上記に掲げる書類をやむを得ない理由により提示でき

ない場合は、交付請求する者が本人であることを確認するため国土交通大臣が適当と認める書類

登録規則第2条

6 登録事項等証明書の交付請求(車両法第22条)

(登録されている現在の内容の証明を受ける場合及び過去の履歴の証明を受ける場合)

最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請する。

第22条(登録事項等証明書) 何人も、国土交通大臣に対し、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている事

項を証明した書面(以下「登録事項等証明書」という。)の交付を請求することができる。

2 前項の規定により登録事項等証明書の交付を請求する者は、国土交通省令で定めるところにより、第102条第1項の

規定による手数料のほか送付に要する費用を納付して、その送付を請求することができる。

3 第�6条の15から第�6条の17までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録情報提供機関」という。)は、

登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている情報(以下「登録情報」という。)の電気通信回線による提供

を受けようとする者の委託を受けて、その者に対し、国土交通大臣から提供を受けた登録情報を電気通信回線を使用し

て送信する業務(以下「情報提供業務」という。)を行うため、国土交通大臣に対し、当該委託に係る登録情報の提供

を電気通信回線を使用して請求することができる。

4 国土交通大臣又は登録情報提供機関は、第1項の規定による請求をする者又は前項の委託をする者について、国土交

通省令で定める方法により本人であることの確認を行うものとする。

5 第1項及び第3項の規定による請求は、請求の事由又は請求に係る委託の事由その他国土交通省令で定める事項を明

らかにしてしなければならない。ただし、自動車の所有者が当該自動車について第1項の規定による請求をする場合そ

の他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

6 国土交通大臣は、第1項の規定による請求若しくは第3項の委託が不当な目的によることが明らかなとき又は第1項

の登録事項等証明書の交付若しくは第3項の登録情報の提供により知り得た事項が不当な目的に使用されるおそれがあ

ることその他の第1項又は第3項の規定による請求を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該請求を拒む

ことができる。

35

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文

OCRシート第1号様式 又は 第3号様式

第1号様式は変更登録、移転登録と同時に申請する場合に使用する。第3号様式は上記以外の場合に使用する。(103頁参照)登録申請人(所有者)本人が直接申請する場合は押印する。代理人により申請するときは代理人は記名でよい。「交付を受ける理由」欄に記載が必要。

登令第15条様式省令 第2条第1項

手数料納付書 手数料不要。 車両法施規第6�条

委 任 状 代理人が申請する場合に必要。申請人(委任者)は押印する。 登令第14号 第1項第3号

自動車検査証 提出する。 車両法第67条第1項

理 由 書ナンバープレートを紛失、滅失等の場合に必要。※返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある理由書

局通達77東陸整登資乙第23号

自動車登録番号標交付通知書登録手続き終了後、登録事項等通知書とともにナンバー交付所に提示してナンバープレートの交付を受け、それを当該自動車に取りつけ、封印の取りつけを受ける。

車両法施規第4条局通達74東陸整登資第4号

事業用自動車等連絡書 事業用自動車、又は貸渡自動車の場合に必要。

自動車税・自動車取得税申告書 使用者、所有者の押印が必要。(232・235頁参照) 地方税法第152条

7 自動車登録番号の変更申請(登令第43条)

(ナンバープレートをき損、汚損、紛失等をした場合)

管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請する。

第43条(自動車登録番号の変更) 運輸監理部長又は運輸支局長は、道路運送車両法第11条第2項において準用する同条

第1項の規定により自動車登録番号標の交付を受けようとする自動車の所有者から申請があったときは、自動車登録番

号を変更することができる。

2 道路運送車両法第9条及び第10条の規定は、前項の規定により自動車登録番号を変更する場合について準用する。

36

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

8 自動車抵当権の設定、変更、移転、更正、抹消登録 (登令第49条、第50条、第51条、第52条、第55条、第58条)

担保とする登録自動車を管轄する運輸支局、又は自動車検査登録事務所に申請する。

第4�条(設定の登録) 抵当権の設定の登録の申請をする場合には、申請書にその債権の額を記載し、且つ、登録の原因

に利息に関する定があるとき、その債権に条件を附したとき、又は自動車抵当法第6条但書の定があるときは、これを

記載しなければならない。

2 自動車抵当法第1�条の2第1項の抵当権(以下「根抵当権」という。)の設定の登録の申請をする場合には、前項の

規定にかかわらず、申請書に、担保すべき債権の範囲及び極度額を記載し、かつ、同法第6条ただし書の定めがあると

き、又は担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、これを記載しなければならない。

第50条 抵当権の設定の登録の申請をする場合において、抵当権の設定者が債務者でないときは、申請書にその債務者の

氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

第51条 一定の金額を目的としない債権の担保たる抵当権の設定登録の申請をする場合には、申請書にその債権の価格を

記載しなければならない。

第52条(共同抵当) 同一の債権を担保するため2両以上の自動車を目的とする抵当権の設定の登録の申請をする場合に

は、それぞれの自動車に係る申請書に他の自動車についての国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

第55条(移転の登録)抵当権(元本の確定前の根抵当権を除く。)の移転の登録の申請をする場合には、申請書に添えて

債権の移転を証する書面を提出しなければならない。

第58条(登録の抹消)登録権利者は、登録義務者の所在が不分明であるため抵当権の登録の抹消の申請をすることができ

ないときは、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第141条に規定する公示催告の申立てをすることができる。

2 前項の場合において、非訟事件手続法第148条第1項に規定する除権決定があったときは、申請書にその謄本を添付

して、登録権利者だけで抵当権の登録の抹消の申請をすることができる。

3 登録義務者の所在が不分明であるため根抵当権以外の抵当権について登録の抹消の申請をすることができない場合に

おいて、申請書に添付して、債権証書、債権の受取証書並びに自動車抵当法第12条の規定により抵当権を行使すること

ができる定期金及び損害賠償の受取証書を提出したときは、登録権利者だけで抵当権の登録の抹消の申請をすることが

できる。

37

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

必 要 書 類

設定登録

変更登録

移転登録

更正登録

まっ消登録

説 明 欄 参 考 条 文

OCRシート第5号様式及びワンライティング用紙の抵当権登録申請書

○ ○ ○ ○ ○

申請人(登録義務者)は記名して実印を押印する。代理人により申請するときは申請人(委任者)の押印は省略できる。(103頁参照)登録免許税(106頁参照)設定、変更、移転、更正登録の登録権利者は債権者、登録義務者は債務者。まっ消登録の登録権利者は債務者、登録義務者は債権者。

登令第16条経過省令第35条税率は、登免税法第9条 別表1様式省令第2条第1項

債務者の印鑑証明書 ○ ○ ○ ○ 発行されてから3か月以内のもの。 登令第16条

債権者の印鑑証明書 ○

債権者の資格証明書 ○ ○ ○ ○ 登記簿謄抄本、又は住民票等で発行されてから3か月以内のもの。

登令第14条

金銭消費貸借契約書若しくは自動車割賦販売契約書及び抵当権設定契約書の写し

○原本持参の必要あり。 民法第521条以下

割賦法第4条登令第14条

変更に係る契約書の写し又は登記簿謄抄本 ○ 更改契約書、債務引受契約書等。 民法第513条

登令第14条

抵当権付債権の譲渡契約書等の写し ○ 原本持参の必要あり。 民法第375条

更正に係る契約書の写し又は登記簿謄抄本 ○ 原本持参の必要あり。 登令第14条

債務者に対する通知書又は債務者の承諾書 ○

承諾書の場合はそれぞれ押印した印鑑証明書の添付が必要。 登令第14条民法第376条

(抵当権の処分の対抗要件)

抵当権の変更について登録上利害関係をもつ第三者がある場合はその第三者の承諾書

○ ○ ○ ○利害関係をもつ第三者とは、例えば利息の場合後順位の抵当権者等。

登令第14条

債務弁済証明書、又は抵当権放棄書 ○

抵当権者(債権者)は実印を押印する。 登令第14条

委 任 状 ○ ○ ○ ○ ○ 代理人が申請する場合に必要。申請人(登録義務者)は実印を押印する。

登令第14条 第1項第3号

38

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

9 諸再交付申請 (車両法第11条(封印)、第70条(検査証、検査標章)、車両法施規第41条、第41条の2)

(ナンバープレートの封印、自動車検査証、検査標章を紛失、破損、脱落等により再交付を受ける場合)

管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請する。

※検査標章及び封印の場合は最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請してもよい。

第11条(自動車登録番号標の封印等) 自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当

該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交

通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣(政令で定める離島にあっては、国土交

通大臣又は政令で定める市町村の長。以下この条において同じ。)又は第28条の3第1項の規定による委託を受けた者(以

下この条において「封印取付受託者」という。)の行う封印の取付けを受けなければならない。

2 前項の規定は、自動車登録番号標が滅失し、き損し、若しくは第3�条第2項の規定に基づく国土交通省令で定める様

式に適合しなくなり、又はこれに記載された自動車登録番号の識別が困難となった場合について準用する。この場合に

おいて必要となる自動車登録番号標又は封印の取り外しは、国土交通大臣又は封印取付受託者が行うものとする。

3 自動車の所有者は、当該自動車に係る自動車登録番号標に取り付けられた封印が滅失し、又はき損したとき(次項た

だし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当して取り外したときを除く。)は、国土交通大臣又は封印取付

受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。

4 何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録

番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむ

を得ない事由に該当するときは、この限りでない。

5 前項ただし書の場合において、当該自動車の所有者は、同項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該

当しなくなったときは、封印のみを取り外した場合にあっては国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを

受け、封印の取付けをした自動車登録番号標を取り外した場合にあっては国土交通省令で定めるところにより当該自動

車登録番号標を当該自動車に取り付けた上で国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければなら

ない。

第70条(再交付) 自動車又は検査対象外軽自動車の使用者は、自動車検査証若しくは検査標章又は臨時検査合格標章が

滅失し、き損し、又はその識別が困難となった場合その他国土交通省令で定める場合には、その再交付を受けることが

できる。

第41条(臨時検査合格標章の再交付の申請書) 法第70条の臨時検査合格標章の再交付の申請書は、第10号様式による。

第41の条2(検査標章の再交付) 検査標章の再交付の申請をする者は、自動車検査証又は限定自動車検査証の再交付の

申請と同時にする場合を除き、当該自動車検査証又は限定自動車検査証を提示しなければならない。

2 検査標章の再交付を受けることができる場合は、検査標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難となった場合のほ

か、次の各号に掲げる場合とする。

⑴ 検査標章をはりつけた前面ガラスを使用することができなくなった場合

⑵ 検査標章をはりつけた自動車登録番号標又は車両番号標を表示することができなくなった場合(当該自動車を引き

続き運行の用に供する場合に限る。)

⑶ その他再交付を受けることについて正当な理由があると認められる場合

第41の条3(臨時検査合格標章の再交付) 前条第2項の規定は、臨時検査合格標章の再交付について準用する。

3�

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

必 要 書 類

封印再交付

検査証再交付

検査標章再交付

説 明 欄 参 考 条 文

再封印申請書 ○ 申請人は所有者。再交付を受ける理由を記入する。

OCRシート第3号様式 ○ ○ 申請人は使用者。再交付を受ける理由を記入する。(103頁参照)

様式省令 第2条第1項

手数料納付書 ○ ○ 手数料(105頁参照) 車両法施規第6�条

自動車検査証 ○ ○ ○ 提示する。検査証再交付の場合はき損等で提出できる場合に限る。

車両法施規第41条の2

本人を確認できる書面 ○

使用者又は代理人本人の次に掲げる書面を提示する。①運転免許証②被用者保険証、国民健康保険被保険者証③パスポート、外国人登録証明書④顔写真付き又は氏名及び住所を確認できる身分証明書

� 字光式自動車登録番号標の交付申請 (光るナンバープレートを取りつける場合)

使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請する。

登 録 別 そ の 他 必 要 書 類 参 考 条 文

新規登録申請の際に交付申請する場合

登録自動車の1(9頁)の必要書類の他に字光式登録番号標交付願が必要。

局通達72東陸整登資第63号72東陸整車第627号72東陸整整第204号

変更登録の際に交付申請する場合

登録自動車の2(14頁)の必要書類の他に字光式登録番号標交付願が必要。

同 上

移転登録の際に交付申請する場合

登録自動車の3(18頁)の必要書類の他に同上が必要。 同 上

登録番号の変更を申請する場合

登録自動車の7(35頁)の必要書類の他に同上が必要。 同 上

(注)番号標の取りつけ装置(照明器具)は、保安基準に適合するよう取りつけること。

40

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

� 希望番号制について(関東運輸局管内のケース)1 希望できる番号の区分

⑴ 4桁以下のアラビア数字の部分のみが自由に選べます。

なお、申し込むことができるのは、「登録自動車」と「自家用の軽自動車」の場合です。(「二輪車」は対象外)

但し、軽自動車でレンタカー・駐留軍人・軍属の私有車、および昭和50年3月31日以前に指定を受けた車両番号標

(33・66・88・00)は除きます。

⑵ 特に人気が高いと考えられる番号については、コンピューターによる抽選制とします。(毎週月曜日に前週に受付

けたものについて抽選を行います。)

【全ての運輸支局等、軽自動車検査協会事務所等において抽選希望ナンバーとなっている番号】

※登録自動車については、1回の抽選における当選個数は4個、ただし小型乗用車、小型貨物車は8個となっています。

※軽四輪自動車については、1回の抽選における当選個数は1個となっています。

注1 関東運輸局管内において、登録自動車【88】の1回の抽選における当選個数は2個

ただし小型乗用車、小型貨物車は4個となっています。

注2 東京運輸支局において、普通乗用車【8】・【88】の1回の抽選における当選個数は1個となっています。

神奈川運輸支局において、普通乗用車【8】の1回の抽選における当選個数は2個となっています。

平成17年より抽選希望ナンバーの一部見直しが毎年行われております。

平成24年5月現在、関東運輸局管内における特定運輸支局等で抽選希望ナンバーに移行された番号は下記の通りです。

【抽選希望ナンバーに移行された番号(登録自動車)】

※1回の抽選における当選個数は2個、ただし小型乗用車、小型貨物車は4個となっています。

注3 東京運輸支局において、普通乗用車【55】の1回の抽選における当選個数は1個となっています。

神奈川運輸支局において、普通乗用車【1188】の1回の抽選における当選個数は1個となっています。

1 7 8 (注2)

88 (注1)(注2) 333 555 777

888 1111 3333 5555 7777 8888

地域名表示 抽選対象になっている番号 交付を受ける運輸支局等

品 川 3・5・9・11・33・55・77・111・1122・1188 (注3) 東 京 運 輸 支 局

足 立 3 足立自動車検査登録事務所

練 馬 3・5・55 練馬自動車検査登録事務所

多 摩 3 多摩自動車検査登録事務所

横 浜3・5・9・11・33・55・77・111・1000・1001・1122・1188・2525・8008 (注3)

神 奈 川 運 輸 支 局

大 宮 3・1122 埼 玉 運 輸 支 局

41

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

【抽選希望ナンバーに移行された番号(軽四輪自動車)】

※1回の抽選における当選個数は1個となっています。

※登録自動車については、事業用・レンタカー・駐留軍人・軍属の私有車を除く

⑶ その他の一般希望ナンバーについては、番号がなくならない限り申し込みに応じて払い出します。

2 申し込み方法

⑴ 下記の申し込み方法があります。

① 登録車については、運輸支局等に隣接して設置されている「希望ナンバー予約センター」または軽自動車につい

ては、軽自動車検査協会に隣接されている「軽希望ナンバー予約センター」の窓口に直接お申し込み下さい。抽選

希望ナンバーについては当選後に、その他の一般希望ナンバーについては申し込み時に予約することとなります。

② 登録車の場合は、「希望ナンバー予約センター」に軽自動車の場合は、「軽希望ナンバー予約センター」に郵送や

FAXでお申し込み下さい。

※FAXや郵送による取扱いについては、郵送事務手数料(500円)及び郵送料(実費)を支払うことになります。

③ 下記のホームページからお申し込み下さい。

www.kibou-number.jp

⑵ 希望ナンバープレートは、注文製作となるため、予約済証交付日より起算して4営業日から交付可能となります。

但し、軽自動車の字光式番号標につきましては、予約済証交付日より起算して5営業日から交付可能となります。

⑶ 自動車の登録または軽自動車の届出は、ナンバープレートの交付可能日を待って行うことになります。

3 交付手数料および頒布価格(軽自動車の場合)

⑴ 希望ナンバープレートは、通常のナンバープレートと異なり、注文製作となるなどの理由から下記の手数料(軽自

動車の場合は頒布価格)となります。

⑵ 交付手数料(軽自動車の場合は頒布価格)は予約の際に支払うことになります。

東京・神奈川地域

登録車 大型番号標 2,420円 大型字光式番号標 3,130円

中型番号標 2,050円 中型字光式番号標 2,650円

軽自動車 中型番号標 2,050円 中型字光式番号標 3,250円

埼玉・千葉地域

登録車 大型番号標 2,470円 大型字光式番号標 3,180円

中型番号標 2,100円 中型字光式番号標 2,700円

軽自動車 中型番号標 2,100円 中型字光式番号標 3,280円

群馬・茨城・栃木・山梨地域

登録車 大型番号標 2,520円 大型字光式番号標 3,230円

中型番号標 2,150円 中型字光式番号標 2,750円

軽自動車 中型番号標 2,150円 中型字光式番号標 3,310円

※前後2枚を取り付ける場合には、上記価格の2倍額となります。

地域名表示 抽選対象になっている番号 頒布を受ける事務所等

大 宮 2525 埼 玉 事 務 所

熊 谷 1122・2525 埼 玉 事 務 所 熊 谷 支 所

所 沢 2525 埼 玉 事 務 所 所 沢 支 所

富士山 3776 山 梨 事 務 所

42

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

希望ナンバー予約手続方法

[一般希望ナンバー] [抽選希望ナンバー]抽選希望ナンバー以外 13通り

予 約 申 込 抽 選 申 込

登 録 申 請

当選後抽選対象希望番号受付証と引き換えに予約申込

抽選対象希望番号受付証の交付

抽 選

予約成立(希望番号予約済証の交付)

⬇

⬇

登 録⬇

プ レ ー ト 交 付⬇

⬇

⬇

⬇

⬇⬇

(プレート製作・納入)

※インターネットによる手続方法については、下記のアドレスで参照して下さい。

www.kibou-number.jp

○希望ナンバーで登録や届出するためには、その登録申請や届出の前に予約手続きが必要となります。

○抽選希望ナンバーの場合は、先ず抽選に当選する必要があります。

○当選された方は、抽選対象希望番号受付証に記載されている有効期間内(抽選日から起算して6営業日以内)に抽選対

象希望番号受付証を持参のうえ、希望番号予約済証の交付を受けて下さい。

○希望番号予約済証が交付された後に申込者の都合により解約した場合、希望番号による登録手続や届出ができなかった

場合、希望番号予約済証の有効期間が経過し効力が失われた場合などは、交付手数料または頒布価格は返還しません。

43

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

ナンバー表示文字 予 約 セ ン タ ー 所 在 地 電話番号

品 川 (一財)関東陸運振興センター 品川支部 東京都品川区東大井1−12−14 03−3474−2649足 立 〃 足立支部 東京都足立区南花畑5−12−1 03−3850−3881練 馬 〃 練馬支部 東京都練馬区北町2−8−6 03−3934−3070多 摩 〃 多摩支部 東京都国立市北3−30−3 042−527−5454八王子 〃 八王子支部 東京都八王子市滝山町1−270−4 042−691−5891横 浜 (一社)神奈川県自動車会議所 横浜事業所 神奈川県横浜市都筑区池辺町3575 045−932−3245川 崎 〃 川崎事業所 神奈川県川崎市川崎区塩浜3−24−1 044−288−2250相 模 〃 相模事業所 神奈川県愛甲郡愛川町大字中津字桜台4074−1 046−285−0194湘 南 〃 湘南事業所 神奈川県平塚市東豊田字道下36�−14 0463−51−1144大 宮 (一財)関東陸運振興センター 埼玉支部 埼玉県さいたま市西区中釘2084−2 048−624−9255熊 谷 〃 熊谷支部 埼玉県熊谷市御稜威ヶ原701−3 048−532−8125

所沢・川越 〃 所沢支部 埼玉県所沢市牛沼700−3 04−2998−2011春日部 〃 春日部支部 埼玉県春日部市増戸738−3 048−752−6221

群馬・高崎 〃 群馬支部 群馬県前橋市上泉町3�7−6 027−261−0341千葉・成田 〃 千葉支部 千葉県千葉市美浜区新港200 043−242−4627野田・柏 〃 野田支部 千葉県野田市上三ヶ尾207−25 04−7121−2511習志野 〃 習志野支部 千葉県船橋市習志野台8−57−1 047−466−0726袖ヶ浦 〃 袖ヶ浦支部 千葉県袖ヶ浦市長浦580−221 0438−63−5516水 戸 〃 茨城支部 茨城県水戸市住吉町2�2−10 029−247−5854

土浦・つくば 〃 土浦支部 茨城県土浦市卸町2−1−5 029−842−7901宇都宮・那須 (一社)栃木県自動車整備振興会 宇都宮事務所 栃木県宇都宮市八千代1−4−11 028−658−3311

とちぎ 〃 佐野事務所 栃木県佐野市下羽田町2001−3 0283−20−6100山梨・富士山 (一財)関東陸運振興センター 山梨支部 山梨県笛吹市石和町唐柏1000−6 055−262−4777

希望ナンバー予約センター

ナンバー表示文字 予 約 セ ン タ ー 所 在 地 電話番号

品 川 (一財)関東陸運振興センター 品川支部軽出張所 東京都港区港南3−3−10 03−3472−5334足 立 〃 足立支部軽出張所 東京都足立区入谷8−10−8 03−3853−1084練 馬 〃 練馬支部軽出張所 東京都板橋区新河岸1−12−26 03−5922−6178多 摩 〃 多摩支部軽出張所 東京都府中市朝日町3−16−22 042−358−6381八王子 〃 八王子支部軽出張所 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3−6−1 042−557−2881

横浜・川崎 (一社)神奈川県自動車会議所 神奈川事業所 神奈川県横浜市都筑区池辺町3�14−3 045−931−2560相 模 〃 軽相模事業所 神奈川県愛甲郡愛川町大字中津字桜台4071−33 046−284−2500湘 南 〃 湘南事業所 神奈川県平塚市東豊田字道下36�−14 0463−51−1144大 宮 (一財)関東陸運振興センター 埼玉支部軽出張所 埼玉県上尾市平方領々家字前511−3 048−726−0916熊 谷 〃 熊谷支部軽出張所 埼玉県深谷市折之口1��0−6 048−574−1860

所沢・川越 〃 所沢支部軽出張所 埼玉県入間郡三芳町北永井360−14 049−274−3051春日部 〃 春日部支部軽出張所 埼玉県春日部市下大増新田131−1 048−731−1178

群馬・高崎 〃 群馬支部軽出張所 群馬県前橋市中町322−1 027−261−5633千葉・成田 〃 千葉支部軽出張所 千葉県千葉市美浜区新港223−17 043−242−5684

習志野 〃 習志野支部軽出張所 千葉県船橋市習志野台8−56−1 047−402−5666野田・柏 〃 野田支部 千葉県野田市上三ヶ尾207−25 04−7121−2511袖ヶ浦 〃 袖ヶ浦支部軽出張所 千葉県袖ヶ浦市長浦580−25� 0438−63−4962水 戸 〃 茨城支部軽出張所 茨城県東茨城郡茨城町若宮887−67 029−293−9669

土浦・つくば 〃 土浦支部軽出張所 茨城県土浦市卸町2−2−8 029−843−3366宇都宮・那須 (一社)栃木県自動車整備振興会 西川田支所 栃木県宇都宮市西川田本町1−2−37 028−645−5485

とちぎ 〃 佐野事務所 栃木県佐野市下羽田町字新田2001−3 0283−20−6100山梨・富士山 (一財)関東陸運振興センター 山梨支部軽出張所 山梨県笛吹市石和町唐柏7�1−1 055−262−7549

軽希望ナンバー予約センター

44

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文

OCRシート第3号様式 (専用3号様式)

申請者は使用者で記名、押印又は署名が必要。(103頁参照) 登令第15条様式省令第2条第1項

手 数 料 手数料は自動車検査票、又は保安基準適合証に貼付する。(105頁参照)

70東陸整車乙第146号70東陸整登資乙第28号

自動車検査証 提出する。 車両法第62条第1項

自動車検査票 提出する。 実施要領3−3−1

点検整備記録簿 提示する。 車両法第62条第3項車両法施規第3�条

保安基準適合証 保安基準適合証は指定整備を行ったものについてのみ必要。 車両法第�4条の5

限定自動車検査証 提出する。(限定自動車検査証を交付されたものに限る) 車両法第71条の2

限定保安基準適合証 限定自動車検査証に記載された保安基準に適合していない部分を指定整備を行ったものについてのみ必要

車両法第�4条の5の2

自動車税の滞納がないことを証する書面

納税証明書を提示する。 車両法第�7条の2

自動車重量税納付書 重量税(22�頁参照) 重量税法第8条、第10条

自動車損害賠償責任保険証明書 提示する。自動車検査証の新たな有効期間をカバーするだけの期間が必要。(257頁参照)

自賠法第9条

� 継続検査申請(車両法第62条)

(自動車検査証の有効期間満了後も引続き当該自動車を使用する場合)

最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請する。

第62条(継続検査) 登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、

自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行

なう継続検査を受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者は、当該自動車検査証を国土交通大臣

に提出しなければならない。

2 国土交通大臣は、継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、当該自動車検査証に有効期間

を記入して、これを当該自動車の使用者に返付し、当該自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検

査証を当該自動車の使用者に返付しないものとする。

3 第5�条第3項の規定は、継続検査について準用する。

4 次条第2項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、継続検査を受ける

ことができない。

5 自動車の使用者は、継続検査を申請しようとする場合において、第67条第1項の規定による自動車検査証の記入の申

請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。

※前記書類のほか、下記の場合にはそれぞれの書面が必要となります。 土砂等運搬大型自動車…自重計技術基準適合証 LPG車…LPガス燃料装置点検整備記録簿 CNG車…CNG自動車燃料装置点検整備記録簿

45

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文

OCRシート第1号様式 自動車の諸元(構造)関係の変更を伴う申請の場合は第2号様式を使用し、その他の場合は第1号様式を使用する。検査申請人(使用者)は、記名及び押印があるか、若しくは署名する。代理人により申請するときは、代理人は記名でよい。

登令第15条

様式省令第2条第1項 第2号様式

手数料納付書 所定の手数料印紙(105項参照)を貼付 車両法施規第6�条

点検整備記録簿 検査を受ける場合に必要。 車両法第67条第4項

改造自動車等審査結果通知書 改造自動車等届出書を提出し、運輸局又は自動車検査独立行政法人より通知の交付を受け検査を受けるときに添付する。

自車第256号(42. 4. 4)

委任状 使用者の委任状(申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要)記名及び押印があるか、若しくは署名が必要

登令第14条第1項第3号

自動車検査証 提出する。限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証

車両法第67条第1項

自動車検査票 合格印のあるものを提出 実施要領 3– 3– 1

自動車重量税納付書 所定の重量税印紙(22�頁参照)を貼付 重量税法第8条、第10条

自動車損害賠償責任保険証明書 提示する。(257頁参照) 自賠法第9条

自動車税・自動車取得税申告書 使用者、所有者の押印が必要。(232・235頁参照) 地方税法第152条

自動車税の滞納がないことを証する書面

納税証明書を提示する。 車両法第�7条の2

� 自動車検査証記入申請・構造等変更検査(車両法第67条)

(自動車の構造等に変更があった場合)

管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請する。

第67条(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査) 1登録自動車の2(14頁)を参照

項 目 必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文

土砂等運搬車のダンプ車

⒈自重計技術基準適合証⒉貨物担当課の経由印

⒈ダンプ規制法でいう、砂利、土砂、石灰石又はけい砂等を運搬する車両に適用する。

⒉車両総重量8トン又は最大積載量5トン以上の車両に適用する。

⒊土砂等運搬車の表示番号等の指定は貨物担当課の経由印等で判定する。

ダンプ規制法「土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計の技術上の基準を定める省令の取り扱い等について」(依命通達)自車第1�6号(43.3.11)

高圧ガス運搬車 容器証明書 高圧ガス(LPガスを含む。)を運搬するタンク車は、容器証明書が必要である。

高圧ガス取締法第45条実施要領4−11−2

タンク車

⒈爆発性液体(危険物)を運送するタンク車はタンク証明書(完成検査済証又は設置許可申請書及びタンク検査済証)

⒉比重証明書

⒈危険物を運搬するタンク車には、市町村長等の行う完成検査(タンク証明書)が必要である。

⒉危険物以外の物品を運搬するタンク車には、積載物品の比重証明書が必要である。

実施要領3−2−3

高圧ガスを燃料とする自動車

⒈LPガス改造自動車完成検査表(改造車)

⒉LP改造車ガス燃料装置点検整備記録簿 (中古車)

高圧ガスを燃料とする自動車には、LPガス自動車完成検査表又は点検整備記録簿のいずれかが必要である。

「液化石油ガス(LPガス)を燃料とする自動車の構造取扱基準について」 関整車第1118号 関整整第108号 関整事公第110号 (63.4.20)

その他添付書類等

46

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

項 目 必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文

緊急車

緊急自動車の指定申請済証明書又は届出済証明書等

⒈緊急自動車は、すべて公安委員会による指定又は公安委員会への届出が必要である。

⒉緊急自動車指定申請済証明書又は届出済証明書等とは使用者等が公安委員会に指定又は届出申請中である旨の書面で差支えない。

⒊前記証明書等の提出があった場合には、保安基準第1条第1項等13号の緊急自動車として検査する。

道路交通法施行令第13条「緊急自動車及び道路維持作業用自動車の取扱いの変更について」 自車第1113号(53.11.27) 78東陸整車乙第506号 (53.11.30)

道路維持作業用自動車

道路維持作業用自動車の指定申請済証明書又は届出済証明書等

⒈道路維持作業用自動車は、すべて公安委員会による指定又は公安委員会への届出が必要である。

⒉道路維持作業用自動車指定申請済証明書又は届出済証明書等とは、使用者等が公安委員会に指定又は届出申請中である旨の書面で差支えない。

⒊前記証明書等の提出があった場合には、保安基準第1条第1項第13号の2の道路維持作業用自動車として検査する。

道路交通法施行令第14条の2「緊急自動車及び道路維持作業用自動車の取扱いの変更について」 自車第1113号(53.11.27) 78東陸整車乙第506号 (53.11.30)

改造自動車

改造自動車等審査結果通知書(写)及び関係書類

改造自動車の検査申請の場合には、通知書(写)のほか、改造概要説明書、改造部分詳細図、外観図及び強度計算書等を添付すること。

改造自動車等の取扱いについて 自車23�号(7.11.21) 関整車第4563号 (7.11.21)

47

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

� 自動車検査証の記入申請(車両法第67条)

(自動車検査証の記載事項について変更があった場合で変更登録等を伴わない場合)

管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請する。

第67条(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査) 1登録自動車の2(14頁)を参照。

必 要 書 類

名称が変った場合

使用者の氏名または

使用者の住所が変った場合

変更した場合

事業用から自家用に用途を

説 明 欄 参 考 条 文

OCRシート第1号様式又は 第2号様式 ○ ○ ○ 検査申請人(使用者)は、記名及び押印があるか、若しくは署

名する。代理人により申請するときは、代理人は記名でよい。様式省令 第2条第1項

手数料納付書 ○ ○ ○ 所定の手数料印紙(105項参照)を貼付 車両法施規第6�条

事由を証する書面等 ○ ○

①使用者が個人の場合で住所の変更の場合・発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる住民票又は外国人登録原票記載事項証明書。住民票のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる

「住民票の除票」、「戸籍の附票」も必要。なお、この場合使用の本拠の位置に変更がないとする挙証書面(公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの))が必要。ただし、現に使用者住所と使用の本拠の位置が異なる場合にあっては不要とする。②使用者が個人の場合で氏名の変更の場合・発行されてから3ヶ月以内のものであって、氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票又は外国人登録原票記載事項証明書③使用者が法人の場合で住所の変更の場合・発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書。登記簿謄(抄)本のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる閉鎖謄本又は登記事項証明書も必要。なお、この場合使用の本拠の位置に変更がないとする挙証書面が必要。挙証書面としては(公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの))が必要。ただし、現に使用者住所と使用の本拠の位置が異なる場合にあっては不要とする。④使用者が法人の場合で名称の変更の場合・発行されてから3ヶ月以内のものであって、名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書⑤使用者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合・個人…市区町村の発行した住居表示の変更の証明書・法人…商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を基本とし、市区町村の発行した住居表示の変更の証明書の添付で申請があった場合、登記の変更を促した上で受理する・ただし、現に使用者住所と使用の本拠の位置が異なる場合に限る。・上記①〜⑤の各書面は写しで可とする。⑥事業用自動車等連絡書(自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要)⑦構造変更を伴わない諸元等の変更の場合・自動車検査票等

車両法第7条第3項2号第75条第4項

委任状 ○ ○ ○ 使用者の委任状(申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要)記名及び押印があるか、若しくは署名が必要

登令第14条 第1項第3号

自動車検査証 ○ ○ ○ 提出する。限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証

車両法第67条第1項

48

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

平成24年8月現在 禁無断転載・複製

必 要 書 類

名称が変った場合

使用者の氏名または

使用者の住所が変った場合

変更した場合

事業用から自家用に用途を

説 明 欄 参 考 条 文

自動車損害賠償責任保険証明書 ○ ○ ○ 提示する。(257頁参照) 自賠法第9条

自動車税・自動車取得税申告書 ○ ○ ○ 使用者、所有者の押印が必要。(232・235頁参照) 地方税法第152条

項 目 必 要 書 類 説 明 欄 参 考 条 文

届出事項変更届出書 使用者の氏名・名称及び住所等を変更した場合、又は使用者変更、並びに事業用から自家用に用途を変更した場合に必要。使用者変更の場合には、旧使用者の使用廃止届出書も添付する。

ダンプ法第3条第3項ダンプ法施規第2条

土砂等運搬大型自動車使用届出書