国土交通大臣に係る建設業許可の基準及び標準処理期間につ …...国土交通大臣に係る建設業許可の基準及び標準処理期間について (平成13年4月3日国総建第99号

建設業許可と経営事項審査の手引き -...

Transcript of 建設業許可と経営事項審査の手引き -...

目 次

Ⅰ 建設業許可

1 建設業許可の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

2 大臣許可の申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

3 許可後の諸届出等について ・・・・・・・・・・・・ 11

別表1 建設工事の種類と業種 ・・・・・・・・・・・ 14

別表2 指定学科一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・ 17

別表3 専任技術者資格一覧 ・・・・・・・・・・・・ 18

別表4 許可の申請書類と添付書類一覧 ・・・・・・・ 20

別表5 確認資料一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・ 21

別表6 変更等の届出事項と提出書類 ・・・・・・・・ 25

様式1 建設業許可証明願 ・・・・・・・・・・・・・ 27

様式2 許可申請確認資料送付書類(本店用) ・・・・ 28

様式3 許可申請確認資料送付書類(営業所用) ・・・ 29

様式4 変更届出書 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 30

Ⅱ 経営事項審査

1 経営事項審査の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・ 31

2 大臣許可における経営規模等評価 ・・・・・・・・・ 35

別表7 登録経営状況分析機関一覧 ・・・・・・・・・ 39

別表8 技術職員資格区分コード一覧 ・・・・・・・・ 40

別表9 経営規模等評価の申請および総合評定値の請求に

係る手数料一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・ 43

別表10 経営規模等評価の確認資料 ・・・・・・・・ 44

参考 関係法令 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47

1

Ⅰ 建設業許可 1 建設業許可の概要 (1)建設業許可が必要な範囲 建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合を除い

て、建設業の許可を受けなければなりません。ここでいう「軽微な建設工事」とは、

工事1件の請負代金の額が、建築一式工事にあっては1,500万円未満または延べ

面積が150m2 未満の木造住宅の工事、建築一式工事以外の工事にあっては500

万円未満の工事をいいます。 〔軽微な建設工事の区分〕

建築一式工事1件の工事代金額が、1,500万円未満の工事 または延べ面積150m2未満の木造住宅の工事

その他の工事 500万円未満の工事 (2)許可業種 建設業の許可には、2つの一式工事と26の専門工事の計28業種があり、営業し

ようとする建設工事に応じた業種ごとに許可が必要となります。許可業種の詳細につ

いては、P14の別表1を参照してください。 〔許可業種の一覧〕

土木工事業

建築工事業

大工工事業

左官工事業

とび・土工工事業

石工事業

屋根工事業

電気工事業

管工事業

タイル・れんが・ブロック工事業

鋼構造物工事業

鉄筋工事業

ほ装工事業

しゅんせつ工事業

板金工事業

ガラス工事業

塗装工事業

防水工事業

内装仕上工事業

機械器具設置工事業

熱絶縁工事業

電気通信工事業

造園工事業

さく井工事業

建具工事業

水道施設工事業

消防施設工事業

清掃施設工事業

(3)大臣許可と知事許可 2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合には国土交通

大臣の許可を、1の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合に

は当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。 〔大臣許可と知事許可の区分〕

大臣許可 2以上の都道府県の区域内に営業所を有するもの 知事許可 1の都道府県の区域内に営業所を有するもの

【区分の例】 宮城県に本店、岩手県に営業所を有する場合 → 大臣許可 宮城県内のみに本店、支店および営業所を有する場合 →(宮城県)知事許可

2

【営業所に関する留意点】 ○ 「営業所」とは、本店または支店もしくは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」をい

います。 ○ 「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積、入札、契約の締結に係

る実体的な行為を行う事務所(主たる営業所から建設工事の請負契約に関する事務等の委任を受

け、その行為を行う場合を含む)をいい、特定の目的のため臨時に置かれる工事事務所、作業所

等または単なる事務の連絡のために置かれる事務所は該当しません。 また、建設業にはまったく無関係な支店や営業所、および単に登記上の本店に過ぎないものは、

ここでいう営業所には該当しません。 ○ 大臣許可と知事許可の区分は、営業所の所在地のみによって区分けされるものであり、営業が

できる区域または建設工事の施工ができる区域には制限はありません。

(4)特定建設業許可と一般建設業許可 建設業の許可においては、営業しようとする業種ごとに、特定建設業または一般建

設業の許可を受けなければなりません。どちらの許可も、請け負うことができる工事

の金額には制限がありませんが、発注者から直接請け負った1件の建設工事について、

その工事で発注するすべての下請工事の合計金額が3,000万円以上(建築工事業

については4,500万円以上)となる下請契約を締結するには、特定建設業許可を

受ける必要があります。 特定建設業許可と一般建設業許可の区分

特定建設業許可 発注者から直接請け負った1件の建設工事について、総額3,000万円以上

(建築工事業については4,500万円以上)の下請発注が可能

一般建設業許可 発注者から直接請け負った1件の建設工事について、総額3,000万円未満

(建築工事業については4,500万円未満)までしか下請発注できない 【区分の留意点】

上記の下請負代金の制限は、元請業者として発注者から直接請け負った建設工事においてかかる

ものであり、下請業者として工事を受注し、再下請を発注する場合には、このような制限はかかり

ません。

(5)許可区分と営業所 建設業の許可は、営業所を置く都道府県の範囲にあわせて大臣許可または知事許可

を受ける必要があり、その中で、営業しようとする業種ごとに、下請工事を発注しよ

うとする額にあわせて特定建設業許可または一般建設業許可を選ぶこととなります。

3

〔許可区分の関係〕

知事許可

(1つ)

大臣許可

(2つ以上)

特定許可

一般許可

3,000万円未満建築4,500万円未満

( )

(3,000万円以上

建築4,500万円以上

同上

土木工事業

建築工事業 同上

~ 同上

)

営業所を置こう

とする都道府県

の範囲

清掃施設工事業 同上

営業しようとする

業種

(複数可

)

下請の発注を

しようとする額

〔許可区分と営業所の例〕

・取得している建設業許可 → 特定:土木、建築 一般:管

特定 一般 特定 一般 特定 一般

土木建築

管 土木建築

建築 管

※B営業所の建築を担当する専任技術者(特定建設業の要件を満たす技術者)

が退職し、後任者が確保できない場合

→ ○ 全ての営業所の建築を特定から一般に換える

○ B営業所での建築の営業をやめる

× B営業所だけ建築を一般とする

本店(主たる営業所)

A営業所 B営業所

(6)許可の有効期間 建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き建設業を営業しようとする場合には、

有効期間が満了する30日前までに許可更新の手続きをしなければなりません。 なお、業種追加の申請とあわせて、すでに許可を受けている業種の更新申請を行う

場合には、更新しようとする許可の有効期間が満了する6ヶ月前までに申請してくだ

さい。 (7)許可の要件 建設業の許可を受けるためには、次の4つの要件を満たしていることが必要です。 ①経営業務の管理責任者としての経験者を有していること 許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうち1人が、個人で

ある場合には本人または支配人のうち1人が、次のいずれかに該当することが必要

です。 ○ 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を

有する者であること。

4

○ 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、7年以上経営業務の管理責任者と

しての経験を有する者であること。 ○ 許可を受けようとする建設業に関して、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位

(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合に

おいては本人に次ぐ地位をいう。)にあって、経営業務を補佐した経験を有する者である

こと。 ※「経営業務の管理責任者としての経験」とは、法人の役員、個人の事業主または支配

人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業

務の執行等建設業の経営全般について総合的に管理した経験をいう。

②専任の技術者を有していること

許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所ごとに、次のいずれかに該当

する者を専任の技術者として置くことが必要です。 指定学科および資格の詳細については、P17の別表2、P18の別表3を参照

してください。

【一般建設業許可を受ける場合】

○ 許可を受けようとする建設業の工事に関して、高等学校の指定学科を卒業後5年以上

の実務経験を有する者、または大学の指定学科を卒業後3年以上の実務経験を有する者 ○ 許可を受けようとする建設業の工事に関して、10年以上の実務経験を有する者 ○ 許可を受けようとする建設業に応じた技術検定、技能検定等の合格者

【特定建設業許可を受ける場合】

○ 許可を受けようとする建設業に応じた1級相当の国家資格者 ○ 一般建設業許可を受けるための要件のいずれかに該当し、かつ、許可を受けようとす

る建設業の工事で発注者から直接請け負った4,500万円以上のものに関して、2年

以上の指導監督的な実務経験を有する者 ○ 上記2つと同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認定した者

※指定建設業

土木、建築、電気、管、鋼構造物、ほ装、造園の7業種については、施工技術

の総合性、施工技術の普及状況等から、特定建設業許可を受けようとする場合に

は、その建設業に応じた1級相当の国家資格者または大臣認定者でなければなり

ません。この7業種のことを指定建設業といいます。

③請負契約に関して誠実性を有していること

許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員、支店または営業

所の代表者が、個人である場合は、本人または支配人が、請負契約に関して不正ま

たは不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

5

【要件の留意点】 ○ 許可の申請者やその役員(非常勤を含む)、営業所の代表者等が暴力団の構成員である

場合には、建設業の許可を受けることができません。

④請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること

許可申請時において次に掲げる要件を備えていることが必要です。 【一般建設業許可を受ける場合、次のいずれかに該当すること】

○ 自己資本の額が500万円以上であること ○ 500万円以上の資金を調達する能力を有すること ○ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

【特定建設業許可を受ける場合、次のすべてに該当すること】

○ 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと ○ 流動比率が75%以上であること ○ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上

であること ※特に特定建設業の更新申請にあたり、直前の決算期における財務諸表の内容が上記の

基準を満たしていない場合、許可更新はできません。更新にあたって財務諸表の内容

に問題がある場合は、申請手続等について事前にご相談ください。

【用語の説明】 この判断基準は、原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表によるものとする。

○ 「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっ

ては期首資本金、事業主借勘定および事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除し

た額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金および準備金の額を加えた額をいう。 ○ 「500万円以上の資金の調達能力」とは、担保とすべき不動産等を有していること等

により、500万円以上の資金について取引金融機関の預金残高証明書または融資証明書

等を得られることをいう。 ○ 「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその

額が資本剰余金、利益準備金およびその他の利益剰余金の合計額を上回る額を、個人にあ

っては事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計

上されている利益留保性の引当金および準備金の額を加えた額を上回る額をいう。 ○ 「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た数値に100を乗じた数をいう。 ○ 「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額を、個

人にあっては期首資本金をいう。 (8)欠格要件 許可の要件をすべて満たす場合でも、許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記

載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やそ

の役員若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場

6

合、許可は行われません。

【要件の留意点】 ○ 成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの

○ 不正の手段により許可を受けたこと、または営業停止処分に違反したこと等によりその許可

を取り消されて5年を経過しない者

○ 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しないもの

○ 上記の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の

役員等または個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

○ 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

○ 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

○ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなく

なつた日から5年を経過しない者

○ 建設業法、または一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、

またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

○ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記8つのいずれか

に該当するもの

(9)問合せ先 建設業許可に関して疑義が生じた場合には、以下までお問い合わせ下さい。

◎大臣許可に係るもの 〒980-8602 仙台市青葉区二日町9-15 東北地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業係 電話 022-225-2171(内線 6145、6146)

◎知事許可に係るもの

都道府県名 担当課 郵便番号 所在地 電話番号

青森県 県土整備部監理課 030-8570 青森市長島1-1-1 017(734)9640

岩手県 県土整備部 建設技術振興課 020-8570 盛岡市内丸10-1 019(629)5954

宮城県 土木部事業管理課 980-8570仙台市青葉区本町 3-8-1

022(211)3116

秋田県 建設交通部 建設管理課 010-8570 秋田市山王4-1-1 018(860)2425

山形県 土木部建設企画課 990-8570 山形市松波2-8-1 023(630)2572

福島県 土木部土木総務領域 建設行政グループ 960-8670 福島市杉妻町2-16 024(521)7452

7

2 大臣許可の申請

(1)許可申請書類の入手 許可申請に必要な書類の様式は、各都道府県の建設業協会などで購入できるものの

ほか、パソコンで許可申請書作成ソフト等を使用して作成したもの、国土交通省等の

ホームページからダウンロードしたものなど、いずれでも使用することができます。 申請書類の詳細については、P20の別表4を参照してください。

(2)許可申請に係る登録免許税および許可手数料 大臣許可申請には、次のとおりの登録免許税、許可手数料が必要です。 【許可申請種別ごとの手数料一覧】

①…特定または一般のいずれか一方を申請 ②…特定と一般の両方を同時に申請 申請区分 申請内容 免許税又は手数料の額

新 規 全く許可を受けていない時の 初の申請 ①登録免許税15万円

②登録免許税30万円

許可換え新規 知事許可から大臣許可に換える申請 ①登録免許税15万円

②登録免許税30万円

般・特新規

一般建設業許可のみを受けている者が新たに特

定建設業許可を申請、または特定建設業許可の

みを受けている者が一般建設業許可を申請

登録免許税15万円

業種追加 業種を追加する申請 ①許可手数料5万円

②許可手数料10万円

更 新 許可を継続する申請 ①許可手数料5万円

②許可手数料10万円

般・特新規+

業種追加 般・特新規と業種追加を同時にする申請

登録免許税15万円

許可手数料5万円

般・特新規+更新 般・特新規と更新を同時にする申請 登録免許税15万円

許可手数料5万円

業種追加+更新 業種追加と更新を同時にする申請

業追①+更新①

許可手数料10万円 業追①+更新②または 業追②+更新① 許可手数料15万円 業追②+更新② 許可手数料20万円

般・特新規+

業種追加+更新 般・特新規、業種追加、更新を同時にする申請

登録免許税15万円

許可手数料10万円

8

【許可申請区分と手数料の例】 ○ 宮城県知事許可の者が、一般または特定のどちらか一方の大臣許可を受けようとする場合

(許可換え新規)→ 15万円の登録免許税 ○ 一般の「土木」を受けている者が、一般の「建築」と「とび・土工」を追加しようとする場合

(業種追加)→ 5万円の許可手数料 ○ 一般の「土木」と「とび・土工」を受けている者が、許可を更新しようとすると同時に、一般

の「建築」を追加しようとする場合 (業種追加+更新)→ 5万円+5万円=10万円の許可手数料

○ 一般の「土木」と「とび・土工」を受けている者が、「土木」を特定許可に換えると同時に「と

び・土工」を更新し、さらに一般の「建築」と「大工」を追加しようとする場合 (般特新規+業種追加+更新)→ 15万円の登録免許税と10万円の許可手数料

東北地方整備局管内における登録免許税の納入先は、以下のとおりです。この場合、

直接納入するか、日本銀行、 寄りの国税の収納を行う日本銀行歳入代理店および郵

便局をとおして納入することができます。 また、許可手数料は、申請書への収入印紙の貼付により納入することになります。 〒980-8402 仙台市青葉区上杉1-1-1 仙台国税局 仙台北税務署 電話 022-222-8121

(3) 許可申請の手順 〔建設業許可申請の流れ〕

④ ①

②

⑧ ⑤

③

①許可申請書の提出 ⑤確認資料の送付②許可申請書の写しの返却③許可申請書の送付 ⑧許可通知書の送付④許可申請書の写しの提出

-----------

主たる営業所以外の営業所の所在地を管轄する都道府県庁

許 可 申 請 者

主たる営業所の所在地を管轄する県の行政庁(経由庁)

東北地方整備局

⑦許可 ⑥審査

9

①許可申請書の提出

東北地方整備局管内における大臣許可申請は、主たる営業所の所在地を所管する

県(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島の6県)の知事を経由して東北地方整備

局長へ申請することとなります。 許可申請書、および規則により定まっている添付書類(法定書類)は、主たる営

業所の所在地を所管する県の申請窓口へ持参してください。 申請書(添付書類を含む)を提出するのに必要な部数は、正本が1部と、その写

しが本店、支店および営業所がある都道府県と同じ数の部数となります。

【提出の例】 本店が宮城県に、支店および営業所が青森県、福島県にある場合

→ 正本1部、写し3部(宮城、青森、福島の各県庁提出分)の計4部が必要

なお、大臣許可の申請窓口は次のとおりです。 青森県 岩手県 宮城県 秋田県

県庁建設業担当課 (P6 1の(9)参照)

山形県 山形県内の各総合支庁建設部 福島県 福島県内の各建設事務所

②許可申請書の写しの返却

各県の申請窓口で形式的な審査を行った後、申請が受理されると、申請書に受付

印が押印され、正本と写しのうちの1部を窓口で受け取り、それらを除いたものが

申請者に返却されます。 必要に応じて、申請者控えとして、受理された申請書の写しを作成しておいてく

ださい。

③許可申請書の送付

許可申請書の正本は、窓口となった各県庁から東北地方整備局に送付されます。 ④許可申請書の写しの提出

返却された申請書の写しを、支店および営業所のある都道府県庁の建設業許可担

当部署にそれぞれ1部ずつ提出してください。

⑤確認資料の送付

「確認資料」とは、許可申請書およびその添付書類として法で定められている提

出書類とは別に、その申請等の内容を審査するために必要な資料(書類)のことで

す。 従前は、許可申請書の提出後、各々営業所所在の都道府県に対して申請者が営業

所調査を依頼していましたが、平成16年4月以降、各都道府県庁への営業所調査

依頼が不要になり、営業所調査報告書も廃止になりました。それに替わって、東北

10

地方整備局で経管者や技術者などの常勤性や営業所の実在性の審査、確認をします。

県庁窓口に申請したら、2週間以内に「確認資料」を、東北地方整備局建政部計画・

建設産業課建設業係あてに、直接郵送してください。また、その際には許可申請書

の控えの写し(頭の1枚目のみ)を同封してください。「確認資料」を送っていた

だかないと審査が開始されません。

「確認資料」の詳細については、P21の別表5を参照してください。なお、送

付していただいた「確認資料」は返却しませんので、あらかじめご了承下さい。

⑥審査

各県から送られてきた許可申請書と、申請者から送られてきた確認資料により、

許可要件を満たしているか等について審査します。なお、審査において何らかの疑

義が生じた場合、追加の資料を提出していただくことがあります。 ⑦許可

許可要件を全て満たしていると判断されれば、許可されます。 ⑧許可通知書の送付

申請が許可されると、許可通知書が申請者あてに送付されます。 従前は、窓口となった県庁を経由して通知書を発送していましたが、平成16年

4月以降は、東北地方整備局から郵便にて直接発送します。なお、申請者側の事情

等により東北地方整備局の窓口にて直接手渡しを希望する場合には、事前に当職ま

でご連絡下さい。 (6)標準処理期間 大臣許可における標準的な処理期間は、おおむね120日程度(都道府県の事務所

等に到達してから地方整備局等の事務所に到達するまで30日程度、東北地方整備局

に到達してから申請に対する処分をするまで90日程度)としています。 なお、この期間には、形式上の不備の是正等を求める補正に要する期間や、行政庁

が審査のために必要な資料の提供を求めてから、申請者がその求めに応答するまでの

期間は含みません。

11

3 許可後の諸届出等について

(1)変更届出書等 許可の申請だけでなく、各種変更届出書(所在地等の会社情報、所属技術者、決算

等の変更)についても、主たる営業所の所在地を所管する県の県知事を経由して東北

地方整備局へ提出することとなります。許可申請書と同じ部数を、主たる営業所の存

する県庁窓口へ持参してくだい。なお、届出を必要とする事項の一覧と添付書類につ

いては、P25の別表6を参照してください。 また、変更届出書受付後に返却された変更届出書の写しは、許可申請書の場合と同

様に支店および営業所のある都道府県庁の建設業許可担当部署に、それぞれ1部ずつ

提出して下さい。

交代等に伴う経営業務の管理責任者証明書、および営業所の新設や移転、営業所の

専任技術者の交代に係る変更届出書を提出した場合は、許可申請時と同様にその「確

認資料」の送付が必要となります。

東北地方整備局建政部計画・建設産業課建設業係あてに、直接郵送して下さい。ま

た、その際には変更届出書の控えの写し(頭の1枚目のみ)を同封していただきます。 変更届出書等の提出にあたっては、以下のことに注意のうえ、書類の作成をしてく

ださい。 ①許可申請書別表の添付

役員の変更、営業所の所在地や営業する業種の変更、営業所の新設・廃止をする

場合の変更届出書(様式第二十二号の二)を提出する場合には、許可申請書の別表

に変更後の状態を記載したうえ、添付するようにしてください。 ②工事経歴書の様式

許可申請書や決算を終了したときの変更届出書(決算届)に添付する工事経歴書

の様式には、「様式第二号」と「様式第二号の二」の2種類があります。「様式第二

号」は、注文者、元請下請の別、工事名、工事現場の都道府県及び市区町村名、請

負代金額、着工と完成年月日を記載することとなっていますが、「様式第二号の二」

はこれらに加え、配置技術者氏名と、請負代金の額のうち専門工事分(土木一式工

事のうちPC工事、とび・土工・コンクリート工事のうち法面工事、鋼構造物工事

のうち鋼橋上部工事)」を記載する欄が追加されています。経営事項審査を受ける

場合には、後者の様式第二号の二を使用してください。

③専任技術者と国家資格者の交代

専任技術者A氏と国家資格者B氏との間で交代を行う場合には、以下の届出書が

必要です。 ○【専任技術者 A氏】 → 「専任技術者の削除」及び「国家資格者の追加」

12

○【国家資格者 B氏】 → 「国家資格者の削除」及び「専任技術者の追加」 なお、専任技術者の資格コードは、担当する業種に関するもののみ記載することになります。

【記載の具体例】

1級土木と1級建築士を持つ技術者を、土木一式を担当する専任技術者として登録する場合(国

家資格者登録時 13 37 ) → 届出書に記載する資格コードは 13 のみ

④国家資格者等における有資格区分の変更

届出書に記載された資格コードは常に上書きされるので、以下のルールにより記

載してください。

【記載ルール】 ○ 過去に取得した資格の資格コードを含めて、すべて記載すること ○ ただし、より上位の同種資格を取得した場合には、上位の資格コードを記載し、下位の資格

コードは記載しないこと(2級土木に対する1級土木、2種電気工事士に対する1種電気工事

士など) ○ 建築士と建築施工管理技士は、別種資格として扱うこと

【記載の具体例】 2級土木と2級建築士を持つ技術者が、1級土木と1級建築施工管理を取得した場合

届出前 14 38 → 届出書に記載する資格コード 13 20 38

⑤納税証明書の種類

決算終了後に提出しなければならない決算の変更届出書には納税証明書を添付

することとなっていますが、大臣許可の場合は、税務署で発行する法人税の納税証

明書を添付してください。また、税務署で発行する納税証明書にはいくつかの種類

がありますので、「その1」(納付税額が記載されているもの)を添付してください。 提出する際には、変更届出書の正本に納税証明書の原本を、変更届出書の写しに

納税証明書の写しをそれぞれ添付してください。 なお、納税証明書の請求のしかたの詳細については、 寄りの税務署にお問い合

わせ下さい。

⑥確認資料の別途提出

営業所の新設や移転、経営業務管理責任者や専任技術者などの交代・追加にとも

なう届出書を提出する際には、営業所、資格の確認資料の提出が必要になります。 このうち、技術者における資格の確認資料については、届出する書類に綴じ込む

ことになりますが、その他の確認資料については、東北地方整備局あてに直接送付

していただきます。そのため、各県庁窓口に提出する届出書に綴じ込む必要はあり

ません。

また、国家資格者等・監理技術者一覧表においては、常勤の確認資料の提出は不

13

要です。

届出対象者 資格確認資料 常勤確認資料 経営業務管理責任者 別途送付 別途送付 専任技術者 届出書に添付 別途送付 国家資格者等・監理技術者 届出書に添付 不 要

(2)廃業届 建設業を廃業する場合(許可を受けたものの一部を廃業する場合を含む)は、廃業

届の提出が必要です。廃業届は、許可申請書と同様、主たる営業所の所在地を所管す

る県の県知事を経由して東北地方整備局へ提出することとなります。

許可を受けた業種の一部を廃業する場合は、廃業する業種における専任技術者の削

除の届出書も必要となるので注意してください。

また、特定建設業許可を持つものが、同業種の許可を一般建設業許可に切り換える

場合は、許可申請書と同時に前許可の廃業届の提出が必要です。この場合で、持って

いる許可がすべて特定であって、なおかつすべてを一般に切り換える場合は、新規の

許可申請という扱いになり、許可番号は全く新しいものとなります。 (3)許可証明書 入札参加資格等において現に建設業の許可を有していることを証明する必要があ

る場合等のため、許可証明書を発行しています。 東北地方整備局管内における大臣許可については、以下のものをお送りいただくこ

とにより、許可証明書を発行しています。なお、手数料は不要です。

○許可証明願(P27様式1) ○郵送での交付を希望する場合は、返信用封筒(切手貼付、送り先記載)

14

別表1 建設工事の種類と業種 建設工事の種類

(業 種) 建設工事の内容 建設工事の例示

土木一式工事

(土木工事業)

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補

修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)

建築一式工事

(建築工事業)

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

大工工事

(大工工事業)

木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設

備を取付ける工事

大工工事、型枠工事、造作工事

左官工事

(左官工事業)

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、

吹付け、又ははり付ける工事

左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事

とび・土工・コンクリ

ート工事

(とび・土工工事業)

(1)足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨

等の組立て、工作物の解体等を行う工事

(2)くい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいを行う工事

(3)土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事

(4)コンクリートにより工作物を築造する工事

(5)その他基礎的ないしは準備的工事

(1)とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリ

ートブロック据付け工事、工作物解体工事

(2)くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事

(3)土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事

(4)コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリー

ト工事

(5)地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付

け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事

石工事

(石工事業)

石材(石材に類似のコンクリートブロックおよび擬石を含む。)の加

工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事

石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事

屋根工事

(屋根工事業)

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事

電気工事

(電気工事業)

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)

工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事

15

管工事

(管工事業)

冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金

属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備

を設置する工事

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛

生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事

タイル・れんが・ブロ

ック工事

(タイル・れんが・ブ

ロック工事業)

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作

物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付

ける工事

コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石

綿スレート張り工事

鋼構造物工事

(鋼構造物工事業)

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門

等の門扉設置工事

鉄筋工事

(鉄筋工事業)

棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事

ほ装工事

(ほ装工事業)

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等

によりほ装する工事

アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事

しゅんせつ工事

(しゅんせつ工事業)

河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 しゅんせつ工事

板金工事

(板金工事業)

金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付

属物を取付ける工事

板金加工取付け工事、建築板金工事

ガラス工事

(ガラス工事業)

工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事

塗装工事

(塗装工事業)

塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事

防水工事

(防水工事業)

アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入

防水工事

内装仕上工事

(内装仕上工事業)

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カ

ーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま

工事、家具工事、防音工事

16

機械器具設置工事

(機械器具設置工事

業)

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具

を取付ける工事

プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工

事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、

立体駐車設備工事

熱絶縁工事

(熱絶縁工事業)

工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事

電気通信工事

(電気通信工事業)

有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信

設備等の電気通信設備を設置する工事

電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設

備工事、情報制御設備工事、TV 電波障害防除設備工事

造園工事

(造園工事業)

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の

苑地を築造する工事

植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事

さく井工事

(さく井工事業)

さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事

に伴う揚水設備設置等を行う工事

さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、

天然ガス掘削工事、揚水設備工事

建具工事

(建具工事業)

工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け

工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事

水道施設工事

(水道施設工事業)

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造す

る工事又は公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事

取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事

消防施設工事

(消防施設工事業)

火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備

を設置し、又は工作物に取付ける工事

屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末によ

る消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器

設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事

清掃施設工事

(清掃施設工事業)

し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

17

別表2 指定学科一覧

許可を受けようとす

る建設業の種類 学 科

土木工事業 舗装工事業

土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地

又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都

市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科

建築工事業

大工工事業

ガラス工事業

内装仕上工事業

建築学又は都市工学に関する学科

左官工事業

とび・土工工事業

石工事業

屋根工事業

タイル・れんが・ブロ

ック工事業

塗装工事業

土木工学又は建築学に関する学科

電気工事業

電気通信工事業 電気工学又は電気通信工学に関する学科

管工事業

水道施設工事業

清掃施設工事業

土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する

学科

鋼構造物工事業

鉄筋工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科

しゅんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科

板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科

防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科

機械器具設置工事業

消防施設工事業 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科

熱絶縁工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科

造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科

さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科

建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科

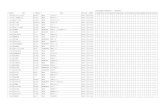

別表3 専任技術者資格一覧

般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特

法第7条第2号イ該当 01 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 01

法第7条第2号ロ該当 02 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 02

法第15条第2号ハ該当(同号イと同等以上) 03 3 3 3 3 3 3 3 03

法第15条第2号ハ該当(同号ロと同等以上) 04 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 04

1級 建設機械施工技士 11 7 9 7 9 7 9 11

2級 建設機械施工技士 (第1種~第6種) 12 7 7 8 7 12

1級 土木施工管理技士 13 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 13

2級 土木施工管理技士(土木) 14 7 7 8 7 8 7 7 7 8 7 8 14

2級 土木施工管理技士 (鋼構造物塗装) 15 7 8 15

2級 土木施工管理技士 (薬液注入) 16 7 8 16

1級 建築施工管理技士 20 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 20

2級 建築施工管理技士 (建築) 21 7 21

2級 建築施工管理技士 (軀体) 22 7 8 7 8 7 8 7 7 8 22

2級 建築施工管理技士 (仕上げ) 23 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 23

1級 電気工事施工管理技士 27 7 9 27

2級 電気工事施工管理技士 28 7 28

1級 管工事施工管理技士 29 7 9 29

2級 管工事施工管理技士 30 7 30

1級 造園施工管理技士 33 7 9 33

2級 造園施工管理技士 34 7 34

1級 建築士 37 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 37

2級 建築士 38 7 7 8 7 8 7 8 7 8 38

木造建築士 39 7 8 39

建設・総合技術監理(建設) 41 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 41

建設「鋼構造およびコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物およびコンクリート」) 42 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 42

農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」) 43 7 9 7 9 43

電気電子・総合技術監理(電気・電子) 44 7 9 7 9 44

機械・総合技術監理(機械) 45 7 9 45

機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」) 46 7 9 7 9 46

上下水道・総合技術監理(上下水道) 47 7 9 7 9 47

上下水道「上水道および工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道および工業用水道」)

48 7 9 7 9 7 9 48

水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」) 49 7 9 7 9 7 9 49

林業「林業」・総合技術監理(林業「林業」) 50 7 9 50

林業「森林土木」・総合技術監理(林業「森林土木」) 51 7 9 7 9 7 9 51

衛生工学・総合技術監理(衛生工学) 52 7 9 52

衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」) 53 7 9 7 9 53

衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」) 54 7 9 7 9 7 9 54

第1種電気工事士 55 7 55

第2種電気工事士 +3年 56 7 56

電気主任技術者(第1種~第3種) +5年 58 7 58

電気通信事業法

電気通信主任技術者 +5年 59 7 8 59

水 道 法 給水装置工事主任技術者 +1年 65 7 65

電気工事士法

電気事業法

根拠法令

建 設 業 法

建築士法

技 術 士 法

資 格 区 分 コード土 建 大 左 と 石 ほ し屋 電 管 タ 鋼 筋 水内 機 絶 通 園 井 具板 ガ 塗 防 消 清

コード

18

般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特 般 特

甲種消防設備士 68 7 8 68

乙種消防設備士 69 7 8 69

建築大工(1級)、又は(2級)+1年 71 7 8 71

左官(1級)、又は(2級)+1年 72 7 8 72

とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工(1級)、又は(2級)+1年 73 7 8 73

ウェルポイント施工(1級)、又は(2級)+1年 66 7 8 66

空気調和設備配管(1級)、又は(2級)+1年 74 7 74

給排水衛生設備配管(1級)、又は(2級)+1年 75 7 75

配管・配管工(1級)、又は(2級)+1年 76 7 76

タイル張り・タイル張り工(1級)、又は(2級)+1年 77 7 8 77

築炉・築炉工・レンガ積み(1級)、又は(2級)+1年 78 7 8 78

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工(1級)、又は(2級)+1年 79 7 8 7 8 79

石工石材施工・石積み(1級)、又は(2級)+1年 80 7 8 80

鉄工・製罐 (1級)、又は(2級)+1年 81 7 81

鉄筋組立て・鉄筋施工(1級)、又は(2級)+1年 82 7 8 82

工場板金(1級)、又は(2級)+1年 83 7 8 83

板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」(1級)、又は(2級)+1年 84 7 8 7 8 84

板金・板金工・打出し板金(1級)、又は(2級)+1年 85 7 8 85

かわらぶき・スレート施工(1級)、又は(2級)+1年 86 7 8 86

ガラス施工(1級)、又は(2級)+1年 87 7 8 87

塗装・木工塗装・木工塗装工(1級)、又は(2級)+1年 88 7 8 88

建築塗装・建築塗装工(1級)、又は(2級)+1年 89 7 8 89

金属塗装・金属塗装工(1級)、又は(2級)+1年 90 7 8 90

噴霧塗装(1級)、又は(2級)+1年 91 7 8 91

路面標示施工 67 7 8 67

畳製作・畳工(1級)、又は(2級)+1年 92 7 8 92

内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工(1級)、又は(2級)+1年

93 7 8 93

熱絶縁施工(1級)、又は(2級)+1年 94 7 8 94

建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工(1級)、又は(2級)+1年 95 7 8 95

造園(1級)、又は(2級)+1年 96 7 96

防水施工(1級)、又は(2級)+1年 97 7 8 97

さく井(1級)、又は(2級)+1年 98 7 8 98

地すべり防止工事 +1年 61 7 8 7 8 61

建築設備士 +1年 62 7 7 62

計装 +1年 63 7 7 63

その他 99 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 99

一般建設業許可 特定建設業許可 1 … 法第7条第2号イ該当 2 … 法第7条第2号イ及び法第15条第2号ロ該当

3 … 法第15条第2号ハ該当(同号イと同等以上) 4 … 法第7条第2号ロ該当 5 … 法第7条第2号ロ及び法第15条第2号ロ該当

6 … 法第15条第2号ハ該当(同号ロと同等以上) 7 … 法第7条第2号ハ該当 8 … 法第7条第2号ハ及び法第15条第2号ロ該当

9 … 法第15条第2号イ該当

※資格名の右に記載された年数は、資格取得後に必要な実務経験年数である。

※職業能力開発促進法に基づく2級の技能検定については、平成16年度以降の合格者は、必要な実務経験年数が3年となる。

消 防 法

職 業 能 力 開 発 促 進 法

根拠法令 資 格 区 分清

コードコード土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 ほ し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消

19

20

別表4 許可の申請書類と添付書類一覧

法人の場合

個人の場合

新規

許可換え新規

般特新規

業種追加

更新

般特新規+業種追加

般特新規+更新

業種追加+更新

般特新規+業追+更新

第1号 建設業許可申請書 ◎ ◎

別表 ◎ ◎

第2号 工事経歴書 ◎ ◎ ○ ○

第2号の2 工事経歴書 ◎ ◎ ○ ○

第3号直前3年の各事業年度における工事施工金額

◎ ◎ ○ ○

第4号 使用人数 ◎ ◎ ○ ○

第6号 誓約書 ◎ ◎

第7号 経営業務の管理責任者証明書 ◎ ◎

第8号(1) 専任技術者証明書(新規・変更) ◎ ◎ -

第8号(2) (更新) ◎ ◎ - - -

技術検定合格証明書等の資格証明書

卒業証明書

第9号 実務経験証明書 ◎ ◎ ○

第10号 指導監督的実務経験証明書 ◎ ◎ ○

第11号 令第3条に規定する使用人の一覧表 ◎ ◎

第11号の2国家資格者・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)

◎ ◎ □ □

第12号許可申請者(法人の役員・本人・法定代理人)の略歴書

◎ ◎

第13号 令第3条に規定する使用人の略歴書 ◎ ◎

- 定款 ◎ × △ ○

第14号 株主(出資者)調書 ◎ × △ ○

第15号 貸借対照表 ◎ × ○ ○

第16号 損益計算書 完成工事原価報告書 ◎ × ○ ○

第17号 株主資本等変動計算書 ◎ × ○ ○

第17号の2 注記表 ◎ × ○ ○

第17号の3 附属明細書(注2) ◎ × ○ ○

第18号 貸借対照表 × ◎ ○ ○

第19号 損益計算書 × ◎ ○ ○

- 登記事項証明書 ◎ ◎ △ ○

第20号 営業の沿革 ◎ ◎ ○

第20号の2 所属建設業者団体 ◎ ◎ △ ○

- 納税証明書(納税すべき額及び納付税額) ◎ ◎ ○ ○

第20号の3 主要取引金融機関名 ◎ ◎ △ ○

様式番号 書類の名称

要◎否×

省略可能な書類(注1)

◇

◇

◇

-

◇

◇

○ △

○ △

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ △

○

○ △

□ □

○ ○

○ △

○ ○

○ ○

- ◎ ◎ ○

(注1)記号について ○…省略可能

△…変更がなければ省略可能 □…特定建設業の新規、業種追加の申請の場合は省略不可能 ◇…更新する業種については省略可能

(注2)資本の額が1億円超又は 終の貸借対照表の負債合計が200億円以上の株式会社が対象 ※省略可能な書類についても、審査の内容等により提出していただくことがあります。

21

別表5 確認資料一覧 1.必要となる確認資料

○許可申請書の場合

(1)「経営業務の管理責任者」の確認資料・・・・・ Ⅰ

(2)「専任技術者」の確認資料・・・・・・・・・・ Ⅱ

(3)「令第3条に規定する使用人」の確認資料・・・ Ⅲ

(4)営業所の確認資料 ・・・・・・・・・・・・・ Ⅳ

※(2)~(4)は、新規、許可換え新規、更新については全営業所分、

般・特新規、業種追加については該当する営業所分が必要です。

○「経営業務の管理責任者の変更」の届出書の場合

(1)「経営業務の管理責任者」の確認資料・・・・・ Ⅰ

○「営業所の専任技術者の変更」の届出書の場合

(1)「専任技術者」の確認資料・・・・・・・・・・ Ⅱ

○「令第3条の使用人の変更」の届出書の場合

(1)「令第3条に規定する使用人」の確認資料・・・ Ⅲ

○「営業所の新設」に係る変更届出書の場合

(1)「専任技術者」の確認資料・・・・・・・・・・ Ⅱ

(2)「令第3条に規定する使用人」の確認資料・・・ Ⅲ

(3)営業所の確認資料 ・・・・・・・・・・・・・ Ⅳ

※新設する営業所分のみ必要

○「営業所所在地の移転」に係る変更届出書の場合

(1)営業所の確認資料 ・・・・・・・・・・・・・ Ⅳ

※移転する営業所分のみ必要

2.確認資料のまとめかた

各営業所毎に確認資料をとりまとめのうえ、様式2「建設業許可申請書に係る確

認資料の送付について」と、様式3を各々営業所毎に添付して送付してください。

Ⅰ 経営業務の管理責任者の確認資料

1 住民票

現住所が住民票と異なる場合は、現住所が確認できる資料も必要です。

(アパートの賃貸借契約書の写し、公共料金の納入通知書等の写し)

※住民基本台帳ネットワークシステムで本人確認ができる場合は、省略でき

ることがあります。

2 健康保険被保険者証、または国民健康保険被保険者証の写し

ただし、国民健康保険など、申請会社で保険の適用を受けていない場合は、

以下の順で更にいずれかの資料が必要です。

ア)健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知の写し、または健康保険・

厚生年金被保険者資格取得確認および報酬決定通知書の写し

イ)住民税特別徴収税額通知書の写し

ウ)法人税の確定申告書

法人においては表紙と役員報酬明細の写し(受付印押印のもの)

22

エ)その他、常勤が確認できるもの

なお、役員が他社役員と兼務(出向後役員となる場合も含む)する場合は事

前に相談してください。

3 役員名および経験年数を証明するもの

ア)法人の役員にあっては商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書、または閉鎖

登記簿謄本(期間分)

イ)建設業者の令3条の使用人にあっては、期間分の建設業許可申請書および

変更届出書の写し

4 法第7条第1号イ、またはロの期間を証明するものとして次のいずれか

ア)建設業許可通知書の写し

イ)工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し(期間通年分)

※更新、業種追加の申請の場合は、上記3、4の確認資料が省略できる場合

もあります。

Ⅱ 専任技術者の確認資料

1 住民票

現住所が住民票と異なる場合は、現住所が確認できる資料も必要です。

(アパートの賃貸借契約書の写し、公共料金の納入通知書等の写し)

※住民基本台帳ネットワークシステムで本人確認ができる場合は、省略でき

ることがあります。

2 健康保険被保険者証、または国民健康保険被保険者証の写し

ただし、国民健康保険など、申請会社で保険の適用を受けていない場合は、

以下の順で更にいずれかの資料が必要です。

ア)健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知の写し、または健康保険・

厚生年金被保険者資格取得確認および報酬決定通知書の写し

イ)住民税特別徴収税額通知書の写し

ウ)法人税の確定申告書(当該者が役員の場合)

法人においては表紙と役員報酬明細の写し(受付印押印のもの)

エ)その他、常勤が確認できるもの

なお、出向の場合は別途確認資料が必要です。事前に相談してください。

3 法7条、または法15条の第2号イ、ロ、またはハの要件を証明するもの

技術者の要件が実務経験の場合は、

①実務経験を証明できるものとして次のいずれか

・証明者が建設業許可を有している(いた)場合……建設業許可申請書および

変更届出書の写し

・証明者が建設業許可を有していない場合……工事請負契約書、工事請書、注

文書、請求書等の写し(期間通年分)

②実務経験証明期間の常勤(または営業)を確認できるものとして次のいずれ

か

・健康保険被保険者証の写し(事業所名と資格取得年月日の記載されているも

ので、引き続き在職している場合に限る。)

・厚生年金加入期間証明書

23

・住民税特別徴収税額通知書の写し(期間分)

・確定申告書(役員に限る……表紙と役員報酬明細の写し(期間分))(受付印

押印のもの)

・その他(出向等の場合は個別に相談してください。)

※更新、業種追加の申請の場合は、上記3の確認資料が省略できる場合もあ

ります。

Ⅱ-2 指導監督的実務経験の確認資料

1 実務経験証明期間を確認できるもの(上記Ⅱ3①②参照)

2 実務経験の内容欄に記入した工事についての契約書の写し

Ⅲ 令3条の使用人の確認資料

1 住民票

現住所が住民票と異なる場合は、現住所が確認できる資料も必要です。

(アパートの賃貸借契約書の写し、公共料金の納入通知書等の写し)

※住民基本台帳ネットワークシステムで本人確認ができる場合は、省略でき

ることがあります。

2 健康保険被保険者証、または国民健康保険被保険者証の写し

3 本人に代表権のない場合は、委任状の写し(見積・入札・契約締結等の権限

を有していることを確認できるもの)

Ⅳ 営業所の確認資料

1 営業所所在地付近の案内図

2 営業所等の写真(外観・営業所内など以下のすべて)

ア)営業所の外部写真(全景が分かるもの)で営業所の案内板および営業所の

入口部分が一体となったもの

イ)営業所内部(数室にわたる場合は中枢部)の状況が確認できる程度のもの

ウ)建設業法施行規則第25条第2項前段に規定する標識が確認できるもの

エ)営業所がビル内に所在する場合は、建物の入口、またはエレベータホール

等にある営業所の案内板並びに申請者の名称、営業所の名称を明記した営業

所の入口部分を写したもの

3 建物の所有状況が確認できるもの

①自社所有の場合 … 次のうちいずれか

ア)当該建物の登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)

イ)当該建物の固定資産物件証明書、または固定資産評価額証明書

②賃借している場合

ア)当該建物の賃貸借契約書

※賃貸借契約書に記載されている賃貸借期間が、自動継続等で確認できない

場合は、直近3ヶ月分の賃借料の支払いを確認できるもの(領収書等)が

必要です。

※更新の場合も、本店を含む全ての営業所について確認資料が必要です。

24

【建設業許可申請に係る個人情報の利用目的等】

国土交通大臣が、建設業法第3条の規定に基づき提出される建設業の許可の申請書(同法第6条に

基づく許可申請書の添付書類及び第11条(第17条で準用するものを含む。)に基づく変更等の届出

書を含む。以下「許可申請書等」という。)により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に

提供します。

なお、許可申請書類等の内容を確認するために提出していただく許可申請書等以外の資料により取

得する個人情報については、許可申請の審査事務のみに利用し、他の目的で利用又は提供することは

ありません。

1.許可申請の審査事務(国土交通大臣及び都道府県知事が行う許可審査事務において相互に利用

する場合を含みます。)

2.建設業の許可を受けた者に対する指導監督等の事務

3.許可申請書等の閲覧

4.国、地方公共団体及び建設業法施行令第27条の2に規定する法人が行う建設工事の発注業務

について必要となる情報の提供(公共工事発注支援データベースシステムにより提供するもの

を含みます。)

5.行政機関が保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項に規定による次の利用又は提供

①本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき

②国土交通大臣が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度で利用するとき

③他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の定める事務

又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき

④専ら統計の作成又は学術研究の目的のための提供するとき

⑤本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき

⑥その他提供することについて特別の理由があるときの提供

25

別表6 変更等の届出事項と提出書類

要 否

○ × 変更等の事項

法人 個人

届出

様式

添 付 書 類 (カッコ中の番号は様式番号)

提出期限

1.商号又は名称を変更したとき ○ ○ 第 22号

の 2

商業登記簿の抄本 ※1 30 日

2.既存の営業所の名称、所在地

又は業種を変更したとき

○ ○ 〃 商業登記簿の抄本 ※1

許可申請書〈第1号〉の別表

〃

3.資本金額(又は出資総額)に

変更があったとき

○ × 〃 商業登記簿の抄本 ※1

株主〈出資者〉調書〈第 14 号〉

〃

4.役員の氏名に変更があったと

き

○ × 〃 商業登記簿の抄本 ※1

誓約書〈第6号〉

略歴書(第 12 号)

許可申請書(第1号)の別表

〃

5.個人の事業主又は支配人の氏

名に変更があったとき

× ○ 〃

〃

6.経営業務の管理責任者に変更

があったとき

○ ○ 第7号 (該当者が新しく役員となる場合、

「4.」の届出も必要)

2週間

7.経営業務の管理責任者が氏名

を変更したとき

○ ○ 〃 戸籍抄本又は住民票の抄本 〃

8.専任の技術者に変更があった

とき

○ ○ 第8号

(1)

実務経験証明書〈第9号〉

指導監督的実務経験証明書

〈第 10 号〉 ※2

卒業証明書、資格証明書

〃

9.専任の技術者が氏名を変更し

たとき

○

○ 〃 戸籍抄本又は住民票の抄本 〃

10.営業所を新設したとき ○ ○ 第 22号

の 2

許可申請書(第1号)の別表

誓約書(第6号)

専任技術者証明書(第8号(1))

実務経験証明書(第9号)

指導監督的実務経験証明書

(第 10 号) ※2

卒業証明書、資格証明書

令第3条に規定する使用人の略歴書

(第 13 号)

30 日

11.新たに営業所の代表者になっ

た者があるとき

○ ○ 〃 誓約書(第6号)

令第3条に規定する使用人の略歴書

(第 13 号)

2週間

12.経営業務の管理責任者又は専

任の技術者の要件を欠いたと

き

○ ○ 第 22号

の 3

〃

13.建設業法第8条1号及び7号

から 11 号までに該当するとき

(経管者や専任技術者が、上記

の条項に掲げる欠格要件に該

当するに至ったとき)

○ ○ 〃 〃

26

要 否

○ × 変更等の事項

法人 個人

届出

様式

添 付 書 類 (カッコ中の番号は様式番号)

提出期限

14.毎営業年度(決算期)を経過

したとき

○以下、変更があった場合は、14

と併せて提出

○ ○ P30

様式4

工事経歴書(第2号又は第2号の2)

直前3年の各事業年度における工事

施工金額(第3号)

※法人の場合

貸借対照表(第 15 号)

損益計算書・完成工事原価報告書(第

16 号)

株主資本等変動計算書(第 17 号)

注記表(第 17 号の 2)

附属明細表(第 17 号の 3)※3

事業報告書(任意様式)

納税証明書(法人税「その1」)

※個人の場合

貸借対照表(第 18 号)

損益計算書(第 19 号)

納税証明書(法人税「その1」)

4ヶ月

15.使用人数に変更があったとき ○ ○ 〃 使用人数を記載した書面(第4号) 〃 16.令第3条に規定する使用人の

一覧表に変更のあったとき

○ ○ 〃 令第3条に規定する使用人の一覧表

(第 11 号)

〃

17.国家資格者・監理技術者一覧

表に記載した技術者に変更が

あったとき

○ ○ 第 11号

の 2

実務経験証明書(第9号)

指導監督的実務経験証明書

(第 10 号) ※2

卒業証明書

〃

18.定款に変更があったとき ○ × 定款

〃

※1 変更事項のうち、商業登記の変更を必要とする場合に限り、変更後の商業登記簿抄本を添付 ※2 該当者の有する資格に応じて添付 ※3 資本の額が1億円超又は 終の貸借対照表の負債合計が200億円以上の株式会社の場合に限り添付

27

様式1 平成 年 月 日

国土交通省 東北地方整備局 建政部

計画・建設産業課長 あて

住 所 商 号 代表者名 印

建 設 業 許 可 証 明 願

下記のとおり建設業法第3条の規定により許可を受けていることを 証明してください。

記

許 可 番 号 許可年月日 建設業の種類

28

様式2

平成 年 月 日 東北地方整備局長 殿 所 在 地 申請者 商号、又は名称 代表者氏名 ,

建設業許可申請書に係る確認資料の送付について 今般建設業法に基づく国土交通大臣の許可申請を行ったので、別紙営業所、経営業務の管

理責任者、令第3条に規定する使用人および当該営業所に置いている専任技術者に係る確認

資料を送付します。

記 既に許可を受けている 場合はその許可番号

主 た る 営 業 所 の 所 在 す る 県 名

県 受 付 年 月 日

許 可 の 区 分 建設業

名 称

所 在 地 主たる営業所

電話番号

特 定 営業しようと する建設業 一 般

経営業務の 管理責任者

氏 名

氏 名 (担当する建設業の種類)

氏 名 (担当する建設業の種類)専 任 技 術 者

氏 名 (担当する建設業の種類)

29

様式3 (商号、又は名称 許可番号 )

名 称

所 在 地 そ の 他 の 営 業 所

電話番号

特 定 営業しようと する建設業 一 般

令第3条に規 定する使用人

氏 名

氏 名 (担当する建設業の種類)

氏 名 (担当する建設業の種類)専 任 技 術 者

氏 名 (担当する建設業の種類)

注 各営業所毎に確認資料をとりまとめのうえ、この様式を添付してください。 用紙サイズはA4とします。

30

様式4 (用紙A4)

変 更 届 出 書

平成 年 月 日

許 可 番 号 国土交通大臣許可( - )第 号

届 出 者 印 東北地方整備局長 殿 営業年度(第 期 平成 年 月 日から平成 年 月 日

まで)が終了したので、別紙のとおり、下記の書類を提出します。

記

(1)工事経歴書 (2)工事施工金額 (3) 貸借対照表、損益計算書 (4)株主資本等変動計算書及び注記表 (5)事業報告書 (6)附属明細表 (7)法人税納付済額証明書 (8)所得税納付済額証明書 (9)使用人数 (10)令第3条に規定する使用人の一覧表 (11)国家資格者等・監理技術者 一覧表 (12)定款 記載要領 1 (1)から(12)までの事項については、該当するものの番号を○でかこむこと。

31

Ⅱ 経営事項審査

1 経営事項審査の概要

(1)経営事項審査とは 経営事項審査とは、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負

おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。 経営事項審査は、建設業者の施工能力や経営状況等を客観的な指標で評価す

るものです。 公共工事の各発注機関では、入札参加資格審査を行うにあたって客観的事項

と主観的事項により審査を行い、建設業者の順位付け、格付け等を行っていま

すが、その際の客観的事項の審査対象数値(客観点数)として経営事項審査の

結果が利用されています。 〔経営事項審査の位置付〕

建設業を営む者

建設業許可を受けた者

客観的事項の審査(経営事項審査)

主観的事項の審査

公共工事入札参加希望者

建設業許可を受けない者

希望しない者

点数等による順位付け、等級格付け

(2)経営事項審査のしくみ

経営事項審査は、経営状況分析(Y点を算出)と経営規模等評価(X1、X2、

Z、Wの各点を算出)から成り立っています。 この両方を受けなければ、経営事項審査を受けたことにはなりません。

①経営状況分析(Y)

経営状況分析では、収益性、流動性、安定性、健全性の各点数により、経

営状況についての評点を算出します。 この経営状況分析は、国土交通大臣の登録を受けた登録機関が行うことと

なっています。以前は、唯一の指定機関として(財)建設業情報管理センターの

みが行っていましたが、平成16年3月の改正により、登録を受けた他の機

関でも分析を受けることができるようになりました。平成19年1月20日

現在、前述の(財)建設業情報管理センターを含め18の機関(P39の別

表7を参照)が登録されています。経営状況分析の申請に必要な書類や手数

32

料等、詳細な申請方法については、直接、各登録機関にお問い合わせ下さい。

②経営規模等評価(X1、X2、Z、W)

経営規模等評価では、完成工事高(X1)、自己資本額及び建設業従事職員数 (X2)、技術職員数(Z)、その他(社会性等)(W)の各項目ついて、評点を

算出します。 また、経営規模等評価は、公共工事を請け負おうとする建設業許可の業種

について申請することになります。そのため、X1とZについては申請業種別

に評点が算出されます。 この経営規模等評価は、建設業の許可をした国土交通大臣または都道府県

知事が行うこととなっています。

〔経営事項審査の構成〕

a 経営状況分析の申請 c 経営規模等評価の申請

b 経営状況分析の結果通知書の送付 d 経営規模等評価の結果通知書の送付

a経営状況分析(Y)

c

許可行政庁b登 録 経 営 状 況分 析 機 関

経審申請者

経営規模等評価(X1、X2、Z、W)

経営事項審査

d

③総合評定値(P)

この数値は、登録機関が行った経営状況分析の結果の数値「Y」と、許可

行政庁が行った経営規模等評価の結果の数値「X1、X2、Z、W」を、申請業

種別に次の式に当てはめて算出された数値をいいます。

P=0.35X1+0.10X2+0.20Y+0.20Z+0.15W

総合評定値は、申請者からの請求に基づき、建設業の許可をした国土交通

大臣または都道府県知事が通知を行うこととなっています。 総合評定値の通知の請求をするためには、事前に「Y」の通知を受けてい

なければなりませんが、「X1、X2、Z、W」については、その申請を「P」

の通知の請求と同時に行うことができます。

この「P」の名称は、平成16年3月の改正によって「総合評点」から「総

合評定値」に変わりました。

同時に総合評定値の通知の請求を行うことは任意となり、経営事項審査に

は含まれなくなりました。そのため、経営状況分析「Y」と経営規模等評価

「X1、X2、Z、W」の通知を受けていれば、経営事項審査を受けたことにな

33

ります。

ただし、国土交通省および一部の地方公共団体では、「P」を請求して通知

を受けていることを入札参加資格審査の申請条件としていますので注意が必

要です。

〔経営事項審査の審査項目〕

審査項目 項目ごとの点数 ウエイト

経

営

状

況

分

析

Y 経営状況分析の評点

収益性

売上高営業利益率

総資本経常利益率

キャッシュ・フロー対売上高比率

流動性

必要運転資金月商倍率

立替工事高比率

受取勘定月商倍率

安定性

自己資本比率

有利子負債月商倍率

純支払利息比率

健全性

自己資本対固定資産比率

長期固定適合比率

付加価値対固定資産比率

1,430 ~ 0 20%

X1 完成工事高の評点

工事種類別年間平均完成工事高 2,616 ~ 580 35%

X2 自己資本額および職員数の評点 954 ~ 118 10%

Z 技術力の評点

建設業の種類別技術職員数 2,402 ~ 590 20%

経営規模等評価

W その他の審査項目(社会性等)の評点

労働福祉の状況

工事の安全成績

営業年数

公認会計士等の数

防災活動への貢献の状況

987 ~ 0 15%

P 総合評定値(経営事項審査には含まれない)

=0.35X1+0.10X2+0.20Y+0.20Z+0.15W 1,926 ~ 333

34

(3)経営事項審査の有効期間

経審の有効期間は、審査基準日(経営事項審査を申請しようとする日の

直前の営業年度の終了日)から1年7ヶ月です。

そのため、継続的に入札に参加して公共工事を請け負うためには、決算の終

了後7ヶ月以内に審査を受けなければなりません。7ヶ月を越えてしまうと、

公共工事の契約ができない期間が生じることになるので注意してください。

また、決算が終了した後、その次の決算を迎えた場合(1年以上経過し

た場合や、決算期を変更した場合など)は、以前の決算日を審査基準日と

して経営事項審査を受けることはできません。

〔審査基準日と有効期間の関係〕

○決算終了後7ヶ月以内に経営事項審査を受けている場合

→ 経審の有効性に空白が生じない

この7ヶ月間に審査を受ける必要あり

○決算終了後7ヶ月を経過してから経営事項審査を受けている場合

→ 経審の有効性に空白が生じ、その間入札に参加できない

結果通知

1年7ヶ月

申請

H17.12.31 結果通知

経審の有効期間

H18.12.31

H19.7.31H18.7.31H16.12.31(前年度決算)

H19.7.31

経審の有効期間

結果通知

1年7ヶ月

経審の有効期間

経審の有効期間

H17.12.31 申請

H16.12.31(前年度決算)

1年7ヶ月

1年7ヶ月

H18.12.31

空白期間

H18.7.31

結果通知

(4)審査結果の閲覧

経営事項審査の審査結果は、各許可部局で閲覧ができるほか、インターネッ

ト上でも公表しています。

(財)建設業情報管理センターURL → http://www.ciic.or.jp/

35

2 大臣許可における経営規模等評価

(1)経営規模等評価申請書・総合評定値請求書等の入手 経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求に必要な書類の様式は、各都道

府県の建設業協会などで購入できるもののほか、パソコンで申請書作成ソフト

等を使用して作成したものなど、いずれでも使用することができます。

(2)手数料

経営規模等評価の審査と、総合評定値の通知に係る手数料は、以下により算

定できます。なお、P43の別表9も参考にして下さい。

①経営規模等評価の申請に係る手数料

8,100 円+2,300 円×審査を受けようとする許可業種数

②総合評定値の請求に係る手数料

400 円+200 円×通知を受けようとする許可業種数

手数料は、申請書への収入印紙の貼付により納入することになります。

(3)経営規模等評価の手順

〔経審事項審査の流れ〕

①経営状況分析の申請

②経営状況分析結果通知書の送付

④申請書の写し返却 ⑨結果通知書の送付

⑤申請書及び確認資料の送付

①

経審申請者

⑨ ⑦

⑦追加資料の提出(指示があった場合)

③経営規模等評価申請及び確認資料の提出

⑧経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の作成

③ 主たる営業所の所在地を管轄する県の行政庁(経由庁)

② ④分析機関

東北地方整備局

⑤⑧ ⑥審査

ここでは、経営規模等評価の申請と、総合評定値「P」の通知の請求を同時

に行う場合の手順について説明します。この手順で得られる結果通知書は、平

成16年3月の改正以前の経営事項審査の結果通知書と同じ内容のものです。

36

①経営状況分析の申請

②経営状況分析結果通知書の受領

事前に、経営状況分析を受ける必要があります。

③経営規模等評価申請書及び確認資料の提出

東北地方整備局管内における経審申請は、主たる営業所の所在地を所管す

る県(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島の6県)の県知事を経由して東

北地方整備局長へ申請することとなります。 申請には、所定の申請様式の他、経営状況分析結果通知書の正本、手数料

の収入印紙を貼付した用紙が必要です。 〔必要な申請書及び添付書類〕

書 類 の 名 称 摘 要 ①経営規模等評価申請書(様式第二十五号の十一) 帳票番号20001 ②工事種類別完成工事高(別紙一) 〃 20002 ③技術職員名簿(別紙二) 〃 20005 ④その他の審査項目(別紙三) 〃 20004 ⑤経営状況分析結果通知書 正本に限る ⑥収入印紙を貼付した用紙

また、これらとは別に、申請内容を審査するための確認資料も必要です。 確認資料とは、申請の内容を審査するために必要な資料(書類)のことで

す。確認資料の詳細については、P44の別表10を参照してください。

経営規模等評価申請書、添付書類および確認資料は、主たる営業所の所在

地を所管する県の申請窓口へ持参してください。 申請書を提出するのに必要な部数は、正本が1部と、その写しが2部(県

庁分1部、申請者控え1部)となります。

なお、大臣許可の申請窓口は次のとおりです。 青森県 岩手県 宮城県 秋田県

県庁建設業担当課 (P6 1の(9)参照)

山形県 山形県内の各総合支庁建設部 福島県 福島県内の各建設事務所

各県の申請窓口では、形式的な審査を行います。

従前は、各県庁窓口において経審の審査をしていましたが、平成16年4

月以降、東北地方整備局で直接審査をします。

審査終了後、確認資料の返送を希望する場合は、その旨申請時に申告して

下さい。整備局から着払いで返送するか、返信用封筒を添付いただくか、引

き取りのため来庁していただくかのいずれかによりお返しします。

37

なお、経営規模等評価申請書及び確認資料の送付については、各県庁の担

当部署を経由して頂きますが、所属技術者が200人を超える場合など、確

認資料が大量となる場合は、各県庁担当部署と相談の上、直接東北地方整備

局に送付しても構いません。

また、原則として対面での審査は行いませんが、同様の理由で写しを作成

しなければならない書類の量が膨大で、なおかつ持ち込みできる場合には、

例外的に対面により審査を行う場合もありますので、事前にご相談下さい。

④申請書の写しの返却

各県の申請窓口で申請が受理されると、申請書に受付印が押印され、正本

と写しのうちの1部および確認資料を受け取り、もう1部の写しが申請者に

返却されます。 ⑤申請書及び確認資料の送付

申請書の正本と確認資料は、窓口となった各県庁から東北地方整備局に送

付されます。 ⑥審査

各県から送られてきた経営規模等評価申請書と確認資料により、審査をし

ます。 ⑦追加資料の提出

審査において何らかの疑義が生じた場合、追加の資料を提出していただく

ことがあります。追加資料は、郵送またはFAXにより、東北地方整備局あ

てに直接提出していただきます。 ⑧経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の作成

審査が終了すると、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を作成

します。 ⑨結果通知書の送付

結果通知書を申請者あてに東北地方整備局から郵便にて直接発送します。

なお、申請者側の事情等により東北地方整備局の窓口にて直接手渡しを希望

する場合には、事前に当職までご連絡下さい。 (4)再審査の申し立て 経営規模等評価の結果について異議がある場合は、結果の通知を受けた日か

ら30日以内であれば、再審査の申し立てをすることができます。 また、審査の基準など、評価方法の改正があった場合は、改正前の評価方法

による結果の通知を受けた申請者は、その改正の日から120日以内であれば、

再審査の申し立てをすることができます。

38

なお、再審査の申し立てに係る手数料は無料です。ただし、総合評定値の通

知を請求していなかった方が、再審査の申し立ての際に総合評定値の通知の請

求も併せて行う場合は、手数料が必要となります。 再審査で必要な書類は次のとおりです。

〔必要な申請書及び添付書類〕

書 類 の 名 称 摘 要 ①経営規模等評価再審査申立書(様式第二十五号の

十一) 帳票番号20001

②その他の審査項目(別紙三) 〃 20004

③すでに受けている経営規模等評価結果通知書およ

び同通知書に係る経営規模等評価申請書の写し

(6)その他の特例措置 経営事項審査では、合併(建設業者同士の合併に限る)、譲渡、会社分割また

は経営再建(会社更生手続、民事再生手続等)を行った場合、特例的な審査を

受けることができます。 これらの特例的な審査を受ける場合には、事前にご相談願います。

39

別表7 登録経営状況分析機関一覧 登録 番号

名 称 主たる事務所の所在地 電話番号

1 (財)建設業情報管理センター 東京都中央区新川1-4-1 03-3552-0631

2 (株)マネージメント・データ・

リサーチ 熊本県熊本市大窪2-9-1 096-278-8330

3 廃業

4 ワイズ公共データシステム(株) 長野県長野市田町2120-1 026-232-1145

5 (有)九州経営情報分析センター 長崎県長崎市今博多町22 095-811-1477

6 (株)日本建設業分析センター 宮崎県宮崎市川原町4-15 0985-60-7717

7 (有)北海道経営情報センター 北海道札幌市白石区東札幌一条4-8-1 011-820-6111

8 (株)ネットコア 栃木県宇都宮市鶴田町931-1 028-649-0111

9 (株)経営状況分析センター 東京都大田区大森北1-6-8 03-5753-1588

10 経営状況分析センター西日本(株) 山口県宇部市北琴芝1-6-10 0836-38-3781

11 (株)日本建設業経営分析センター福岡県北九州市小倉南区葛原本町6-8-

27 093-474-1561

12 廃業

13 (有)アイランド建設業経営状況

分析センター

東京都新宿区西新宿6-5-1

新宿アイランドタワー22101-2 03-5339-3294

14 (株)経理代行 長野県松本市中条2-20 0263-38-7335

15 (株)フジコンサルティング 静岡県静岡市中田3-1-5

松永ビル2F 054-283-4478

16 饒波清利 沖縄県浦添市牧港1-64-3-2 098-879-6729

17 (株)経営分析センター 北海道札幌市東区北六条東2丁目3-1 011-704-5882

18 (株)経営管理ナカチ 東京都千代田区内神田1-15-11

千代田西井ビル7F 03-5280-8413

19 (有)経営情報分析システム 北海道札幌市豊平区美園5番4-1-17 011-817-1115

20 太田直之 北海道札幌市東区北27条東12丁目2-

2 011-733-8011

別表8 技術職員資格区分コード一覧 ◎ … 技術職員区分が「1級」 ○ … 技術職員区分が「2級」 △ … 技術職員区分が「その他」根拠法令 資 格 区 分 コード 土 PC 建 大 左 と 法 石 屋 電 管 タ 鋼 橋 筋 ほ し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清

法第7条第2号イ該当 001 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

法第7条第2号ロ該当 002 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

法第15条第2号ハ該当 (同号イと同等以上) 003 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

法第15条第2号ハ該当 (同号ロと同等以上) 004 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

1級 建設機械施工技士 111 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

2級 建設機械施工技士 (第1種~第6種) 212 ○ ○ ○ ○ ○

1級 土木施工管理技士 113 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

2級 土木施工管理技士 (土木) 214 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2級 土木施工管理技士 (鋼構造物塗装) 215 ○

2級 土木施工管理技士 (薬液注入) 216 ○ ○

1級 建築施工管理技士 120 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

2級 建築施工管理技士 (建築) 221 ○

2級 建築施工管理技士 (軀体) 222 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2級 建築施工管理技士 (仕上げ) 223 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1級 電気工事施工管理技士 127 ◎

2級 電気工事施工管理技士 228 ○

1級 管工事施工管理技士 129 ◎

2級 管工事施工管理技士 230 ○

1級 造園施工管理技士 133 ◎

2級 造園施工管理技士 234 ○

1級 建築士 137 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

2級 建築士 238 ○ ○ ○ ○ ○

木造建築士 239 ○

建設・総合技術監理 (建設) 141 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

建設「鋼構造およびコンクリート」・総合技術監理 (建設「鋼構造物およびコンクリート」) 142 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

農業「農業土木」・総合技術監理 (農業「農業土木」) 143 ◎ ◎ ◎ ◎

電気電子・総合技術監理 (電気・電子) 144 ◎ ◎

機械・総合技術監理 (機械) 145 ◎

機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理 (機械「流体工学」又は「熱工学」) 146 ◎ ◎

上下水道・総合技術監理 (上下水道) 147 ◎ ◎

上下水道「上水道および工業用水道」・総合技術監理 (上下水道「上水道および工業用水道」) 148 ◎ ◎ ◎

水産「水産土木」・総合技術監理 (水産「水産土木」) 149 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

林業「林業」・総合技術監理 (林業「林業」) 150 ◎

林業「森林土木」・総合技術監理 (林業「森林土木」) 151 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

衛生工学・総合技術監理 (衛生工学) 152 ◎

衛生工学「水質管理」・総合技術監理 (衛生工学「水質管理」) 153 ◎ ◎

衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理 (衛生工学「廃棄物管理」) 154 ◎ ◎ ◎

第1種電気工事士 155 ○

第2種電気工事士 +3年 256 △

電気主任技術者 (第1種~第3種) +5年 258 △

電気通信事業法 電気通信主任技術者 +5年 259 △

水 道 法 給水装置工事主任技術者 +1年 265 △

甲種消防設備士 168 ○

乙種消防設備士 169 ○

電気工事士法電気事業法

消 防 法

建 設 業 法

建築士法

技 術 士 法

40

根拠法令 資 格 区 分 コード 土 PC 建 大 左 と 法 石 屋 電 管 タ 鋼 橋 筋 ほ し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清

建築大工 (1級) 171 ○

建築大工 (2級)+1年 271 △

左官 (1級) 172 ○

左官 (2級)+1年 272 △

とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工 (1級) 173 ○ ○

とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工 (2級)+1年 273 △ △

ウェルポイント施工 (1級) 166 ○ ○

ウェルポイント施工 (2級)+1年 266 △ △

空気調和設備配管 (1級) 174 ○

空気調和設備配管 (2級)+1年 274 △

給排水衛生設備配管 (1級) 175 ○

給排水衛生設備配管 (2級)+1年 275 △

配管・配管工 (1級) 176 ○

配管・配管工 (2級)+1年 276 △

タイル張り・タイル張り工 (1級) 177 ○

タイル張り・タイル張り工 (2級)+1年 277 △

築炉・築炉工・レンガ積み (1級) 178 ○

築炉・築炉工・レンガ積み (2級)+1年 278 △

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工 (1級) 179 ○ ○

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工 (2級)+1年 279 △ △

石工石材施工・石積み (1級) 180 ○

石工石材施工・石積み (2級)+1年 280 △

鉄工・製罐 (1級) 181 ○ ○

鉄工・製罐 (2級)+1年 281 △ △

鉄筋組立て・鉄筋施工 (1級) 182 ○

鉄筋組立て・鉄筋施工 (2級)+1年 282 △

工場板金 (1級) 183 ○

工場板金 (2級)+1年 283 △

板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」 (1級) 184 ○ ○

板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」 (2級)+1年 284 △ △

板金・板金工・打出し板金 (1級) 185 ○

板金・板金工・打出し板金 (2級)+1年 285 △

かわらぶき・スレート施工 (1級) 186 ○

かわらぶき・スレート施工 (2級)+1年 286 △

ガラス施工 (1級) 187 ○

ガラス施工 (2級)+1年 287 △

塗装・木工塗装・木工塗装工 (1級) 188 ○

塗装・木工塗装・木工塗装工 (2級)+1年 288 △

建築塗装・建築塗装工 (1級) 189 ○

建築塗装・建築塗装工 (2級)+1年 289 △

金属塗装・金属塗装工 (1級) 190 ○

金属塗装・金属塗装工 (2級)+1年 290 △

噴霧塗装 (1級) 191 ○

噴霧塗装 (2級)+1年 291 △

路面標示施工 167 ○

職 業 能 力 開 発 促 進 法

41

根拠法令 資 格 区 分 コード 土 PC 建 大 左 と 法 石 屋 電 管 タ 鋼 橋 筋 ほ し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清

畳製作・畳工 (1級) 192 ○

畳製作・畳工 (2級)+1年 292 △

内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工 (1級) 193 ○

内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工 (2級)+1年 293 △

熱絶縁施工 (1級) 194 ○

熱絶縁施工 (2級)+1年 294 △

建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工 (1級) 195 ○

建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工 (2級)+1年 295 △

造園 (1級) 196 ○

造園 (2級)+1年 296 △

防水施工 (1級) 197 ○

防水施工 (2級)+1年 297 △

さく井 (1級) 198 ○

さく井 (2級)+1年 298 △

地すべり防止工事 +1年 061 △ △ △

建築設備士 +1年 062 △ △

計装 +1年 063 △ △

その他 099 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

※資格名の右に記載された年数は、資格取得後に必要な実務経験年数である。

※職業能力開発促進法に基づく2級の技能検定については、平成16年度以降の合格者は、必要な実務経験年数が3年となる。

※コード001~004、および099の技術者については、2業種以内に限って加点される。

職 業 能 力 開 発 促 進 法

42

43

別表9 経営規模等評価の申請および総合評定値の請求に係る手数料一覧表

手数料(円) 対 象

業種数 ①経営規模等評価 ②総合評定値 合計金額

1 10,400 600 11,000

2 12,700 800 13,500

3 15,000 1,000 16,000

4 17,300 1,200 18,500

5 19,600 1,400 21,000

6 21,900 1,600 23,500

7 24,200 1,800 26,000

8 26,500 2,000 28,500

9 28,800 2,200 31,000

10 31,100 2,400 33,500

11 33,400 2,600 36,000

12 35,700 2,800 38,500

13 38,000 3,000 41,000

14 40,300 3,200 43,500

15 42,600 3,400 46,000

16 44,900 3,600 48,500

17 47,200 3,800 51,000

18 49,500 4,000 53,500

19 51,800 4,200 56,000

20 54,100 4,400 58,500

21 56,400 4,600 61,000

22 58,700 4,800 63,500

23 61,000 5,000 66,000

24 63,300 5,200 68,500

25 65,600 5,400 71,000

26 67,900 5,600 73,500

27 70,200 5,800 76,000

28 72,500 6,000 78,500

44

別表10 経営規模等評価の確認資料 ①完成工事高の確認-1(以下の両方)

○審査対象営業年度の消費税確定申告書の控えおよび付表2の写し

○消費税納税証明書(その1)の写し ②完成工事高の確認-2

○工事経歴書に記載されている工事のうち、各審査対象許可業種の種類毎に

契約金額の高い方からそれぞれ10件(記載されている工事の件数が10

件に満たない場合はすべて)の工事に係る工事請負契約書の写し、または

注文書および請書の写し ※次の場合、実績として認めないことがあります。

○工事経歴書に記載されている金額と、契約書、または注文書及び請書の金額があわない場合

○請求書、見積書の写しのみが提出されている場合 ○工事経歴書に記載された工事の契約関係書類がまったく無い場合

上記の場合は、該当する工事代金の入金状況(入金された口座の預金通帳、金融機関からの

入金内訳通知、注文者からの入金通知書等の写し)等で確認できれば、実績として認める場合

があります。 ③建設業に従事する職員の常勤性の確認(以下のうちいずれか)

○健康保険および厚生年金保険に係る標準報酬の決定を通知する書面、また

は住民税特別徴収税額を通知する書面の写し

○その他、職員の常勤性を確認できる書類 ④技術職員の資格の有無の確認(以下のうち該当するもの)

○資格検定もしくは資格試験の合格証

○その他の資格を証明する書面等の写し(実務経験証明書等) ⑤雇用保険加入の有無の確認(以下の両方) ○労働保険概算・確定保険料申告書の控え ○申告した保険料の納入に係る領収済通知書の写し 「雇用保険の加入の有無」を「無」として申請する場合は、提出は不要。

⑥健康保険及び厚生年金保険の加入の有無の確認

○健康保険および厚生年金保険の保険料の納入に係る領収証書の写し、また

は納入証明書の写し 「健康保険および厚生年金保険の加入の有無」を「無」として申請する場合は、提出は不要。

⑦建設業退職金共済制度加入の有無の確認

○建設業退職金共済事業加入・履行証明書(経営事項審査用)の写し 「建設業退職金共済制度加入の有無」を「無」として申請する場合は、提出は不要。

⑧退職一時金制度導入の有無の確認(以下のうちいずれか) ○中小企業退職金共済制度もしくは特定退職金共済団体制度への加入を証明

する書面 ○労働基準監督署長の印のある就業規則、または労働協約の写し 「退職一時金制度導入の有無」を「無」として申請する場合は、提出は不要。

⑨企業年金制度導入の有無の確認(以下のうちいずれか) ○厚生年金基金への加入を証明する書面

45

○適格退職年金契約書 ○確定拠出年金運営管理機関の発行する確定拠出年金への加入を証明する書

面 ○確定給付企業年金の企業年金基金の発行する企業年金基金への加入を証明

する書面 ○資産管理運用機関との間の契約書の写し 「企業年金制度導入の有無」を「無」として申請する場合は、提出は不要。

⑩法定外労働災害補償制度加入の有無の確認(以下のうちいずれか) ○(財)建設業福祉共済団、(社)全国建設業労災互助会、全国中小企業共

済協同組合連合会、または(社)全国労働保険事務組合連合会の労働災害

補償制度への加入を証明する書面 ○労働災害総合保険もしくは準記名式の普通傷害保険の保険証券の写し 「法定外労働災害補償制度加入の有無」を「無」として申請される場合は、提出は不要。

⑪公認会計士等の資格の有無の確認

○公認会計士、会計士補および税理士ならびにこれらとなる資格を有するこ

とを証する書類の写し ○建設業1級登録経理試験、または2級試験の合格証の写し 該当者がいない場合は、提出は不要。

⑫防災協定の締結の有無の確認

○国、特殊法人等、又は地方公共団体と締結している防災協定の写し ○社団法人等の団体が国、特殊法人等又は地方公共団体との間に防災協定を

締結している場合は、当該団体に加入していることを証する書類および申

請者が防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる書類(当該団体の

活動計画書や証明書等) 該当しない場合は、提出は不要。

【経営事項審査(経営規模等評価及び総合評定値)申請に係る個人情報の利用目的等】

国土交通大臣が、建設業法第27条の26の規定に基づき提出される経営規模等評価の申請書

及び第27条の29の規定に基づき提出される総合評定値の請求(以下「経営規模等評価申請等」

という。)により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。

なお、経営規模等評価申請等の内容を確認するために提出していただく経営規模等評価等申請

書以外の資料により取得する個人情報については、経営規模等評価申請等の審査事務のみに利用

し、他の目的で利用又は提供することはありません。

1.経営規模等評価申請等の審査事務

2.経営規模等評価申請等を行った者に対する指導監督等の事務

【経営事項審査(経営規模等評価及び総合評定値)の審査結果に係る個人情報の利用目的等】

国土交通大臣が、建設業法第27条の26の規定に基づき提出された経営規模等評価の申請及

び第27条の29の規定に基づき提出される総合評定値の請求により提出された申請等の審査

結果(以下「経営規模等評価審査結果」という。)に作成する個人情報は、次のとおり利用し、

第三者に提供します。

46

1.国、地方公共団体及び建設業法施行令第27条の2に規定する法人に対する経営規模等評

価審査結果の通知(公共工事発注支援データベースシステムにより提供するものを含みま

す。)

2.経営規模等評価審査結果の公表及び閲覧(公表及び閲覧は、財団法人建設業情報管理セン

ターに委任しており、同センターにおいて行っております。)

3.経営規模等評価審査結果を受けた者に対する指導監督等の事務

4.行政機関が保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項に規定による次の利用又は

提供

①本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき

②国土交通大臣が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度での利用するとき

③他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の定める

事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき

④専ら統計の作成又は学術研究の目的のために提供するとき

⑤本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき ⑥その他提供することについて特別の理由があるときの提供