(別添2) 教育訓練内容別・都道府県別 専門実践教 …(別添2) 教育訓練内容別 指定状況 令和2年7月31日付 新規指定 講座数 指定期間満了・講座廃

他職種共同・個別対応が生きる 個別機能訓練 Ⅰ・Ⅱ …...株式会社...

Transcript of 他職種共同・個別対応が生きる 個別機能訓練 Ⅰ・Ⅱ …...株式会社...

株式会社 ジェネラス 梅田 典宏

他職種共同・個別対応が生きる個別機能訓練 Ⅰ・Ⅱの取り組み他職種共同・個別対応が生きる個別機能訓練 Ⅰ・Ⅱの取り組み

1

56 月刊デイ Vol.153

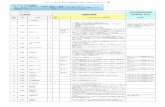

今回の制度改定において、個別機能訓練加算の扱いに変更がありました。簡単に制度変更のポイントを表1に示します。 新制度においても、他職種が共同して利用者ごとに計画を作成し、計画的な機能訓練の実施が必要なことは言うまでもありませんが、個別機能訓練加算Ⅰ(以下、加算Ⅰ)と個別機能訓練加算Ⅱ(以下、加算Ⅱ)の違いについて、まだ十分に理解できていない方もいらっしゃるかと思います。まず、加算Ⅰにおいては表1に示したとお

り、常勤専従の機能訓練指導員の配置が必要となります。その上で複数の機能訓練の項目を用意し、利用者が主体的に選択し、活動することによって、生活意欲の増進を図ることが目的となります。加算Ⅱにおいては、生活機能向上のために利用者ごとの心身の状況を重視し、機能訓練指導員が適した機能訓練を行っていることを条件とするものです。 今回は、弊社デイサービスの入浴、整容、更衣に関する個別機能訓練の取り組みを紹介します。

平成 24年 3月まで 平成 24年 4月から 内容(キーワード)

個別機能訓練Ⅰ 基本報酬に包括化 他職種共同で利用者ごとに、計画作成・実施。(機能訓練指導員を120分以上配置 ※新制度に配置義務は無い)

個別機能訓練Ⅱ 個別機能訓練Ⅰ 常勤専従の機能訓練指導員を配置。主体的選択的なグループ活動

新規 個別機能訓練Ⅱ 機能訓練指導員の「個別的」なかかわり。共通の目的を持った 5 名以下の小グループ体操

表1

生活意欲・機能向上を支援する 個別機能訓練Ⅰ・Ⅱの取り組み特集1

株式会社 ジェネラス 梅田 典宏

他職種共同・個別対応が生きる個別機能訓練 Ⅰ・Ⅱの取り組み他職種共同・個別対応が生きる個別機能訓練 Ⅰ・Ⅱの取り組み

1

Vol.153 月刊デイ 57

脳梗塞による左片麻痺のAさんは、現在、リフトによる入浴を行っていますが、ご本人、ご家族から「できたら家でもお風呂に入りたい」という要望があります。住み慣れた自宅での入浴は、ご本人のQOL向上につながると思われます。デイサービスで取り組めることとして、リフト浴を一般浴に切り替えて実施することで、ご自宅での入浴に一歩近づくことが可能と考えました。そのため、「一般浴での入浴ができる」ことをAさんの目標にしました。

Aさんの一般浴における入浴動作の課題として、以下の4点が挙げられます。

浴槽をまたぐときに、左下肢(麻痺側)の支持が不十分で介助量が大きい装具を外すと、足関節の底屈緊張のため歩行が不安定になる。入浴動作の手順が覚えられない。

個別機能訓練Ⅰの算定対象は基本的には利用者全員ですが、施設規模に制限はありません。個別に機能訓練指導員が毎日かかわることは、利用者数の増大に伴い困難になりますので、いかに自主トレーニングとグループトレーニングを効果的に組むかがポイントになります。

シャワーチェアに座っている際、仙骨座りになり、洗髪・洗体介助が行いにくい

これらの課題点を加味して、介助があれば一般浴での入浴が可能であり、在宅においても奥様かホームヘルパーの介助があれば可能になると考えました。 このように、はじめはリフトを使用して入浴していた方でも“こうなりたい”という希望に合わせて評価を行い、出てきた課題に対してデイサービスで何を行うか、どうすれば希望を実現できるかといった検討が可能です。これらを実行していくためには、相談員がご本人から「自宅でも入浴をしたい」という情報を収集し、機能訓練指導員が身体機能評価を行い、実際に入浴介助に入っているケアスタッフからも情報を収集し、共同して計画を立てることが重要です。各スタッフが利用者に対してどのようにかかわっていくかという共通目標を理解していることは、入浴サービス以外でも非常に大切です。

〜自主トレーニング〜 弊社デイサービスでは、自主トレーニングの立案は機能訓練指導員が行いますが、マシンの利用を促しているのは運動指導員やケアスタッフです。また、Aさんは訓練に意欲的であるため、自宅のベッド上でできる自主トレーニングも行ってもらっています。

個別機能訓練Ⅰの取り組み

課題点① 浴槽をまたぐときに、左下肢 ( 麻痺側 ) の支持が不十分で介助量が大きい→ 自主トレーニングとグループトレーニング、生活リハを行う

ケース1

①

②

③

④

〈Aさん〉女性 脳梗塞左片麻痺

課題

58 月刊デイ Vol.153

Aさんは普段、杖を使用し、麻痺側下肢に装具をつけて歩行していますが、入浴時には装具を外す必要があるため、浴槽への出入り、浴槽内での立ち座りの際に転倒のリスクが高まります。 恐怖心から、筋緊張がより高まることもあるので、装具なしの状態に慣れていただくために、装具

Aさんは注意障害があり、集中力が続かない場面もみられます。そこで、机上課題で塗り絵や計

〜グループトレーニング〜 自主トレーニングだけでは、目標に向けた訓練はなかなか長続きしませんが、グループトレーニングで他の利用者と競ったり、楽しんだり、励まし合ったりすることが継続の秘訣となります。個々のトレーニングをストイックに行ったほうが効果は高いかもしれませんが、楽しくなくては継続できません。Aさんは、グループトレーニングに参加し、数人の利用者と一緒に平行棒での立位

を外した状態で平行棒内の歩行や立ち上がり動作を練習しています。実際の入浴場面で様子を把握するため、定期的にAさん、入浴スタッフ、機能訓練指導員の3人で動作確認を行っています。普段の状況は、その日の終了時にカンファレンスで入浴スタッフと共有することが重要です。

算問題、パズルなどを行ってもらっています。このときの工夫点は、あまり難しくなく、集中が続

課題点② 装具を外すと、足関節の底屈緊張のため歩行が不安定になる

課題点③ 入浴動作の手順が覚えられない

→ 装具を外しての動作練習

→ 高次脳機能障害(注意障害)に対するアプローチと入浴手順統一の徹底

平行棒でのグループトレーニング

一番身近なケアスタッフが立ち上がり動作を介助

〜生活リハビリ〜 デイサービス内の生活では、ケアスタッフが一番身近に利用者に接しています。そのため、日常の動作の中で筋力トレーニングの効果が出るように、「椅子から立ち上がる動作では麻痺側下肢にも体重をかけてもらう」などの情報をケアスタッフとも共有して取り組んでいます。 薬の量や種類が変わることによる筋緊張異常の変化もあるため、ご本人やご家族から聞くこと、

の運動などを行い、集団での楽しみを持ちながら継続しています。

医師、ケアマネジャーから情報を収集することも重要です。

生活意欲・機能向上を支援する 個別機能訓練Ⅰ・Ⅱの取り組み特集1

Vol.153 月刊デイ 59

入浴時、洗体・先髪のためにシャワーチェアに座る必要があります。Aさんは、座位姿勢が仙骨座りになりやすく、右に傾いていることが多いためシャワーチェアから落ちてしまう心配があります。普段の食事姿勢や机上課題を行う際に、座布団を背もたれと背中の間に入れることや、足を載せる台を使用し、両足底をしっかり台に着いてもらい、良姿勢を保つように促しています。また、仙骨座りの改善のため、運動指導員が行う15人程度のグループトレーニングで、座位のスリングエ

訓練Ⅰでのかかわり方としては、機能訓練指導員が直接行うことだけではなく、各生活場面でそれぞれのスタッフがどのようにかかわるのか、情報を共有し計画を作成することが重要です。また、自主トレーニングやグループ活動においては、「やらされている」

クササイズに参加してもらい、座位で重心移動を行ったり、骨盤の前・後傾運動をすることで骨盤周囲の筋力強化に努めています。 当デイサービスでは、連絡帳を用いてご家族と情報交換を行っていますが、連絡帳以外にも、電話や担当者会議で生活相談員や看護師からご家族に自宅での姿勢に気を付けてもらうよう伝えています。このとき、文章での説明より写真を1枚撮ってお見せしたほうが伝わりやすいので、写真でお伝えするようにしています。

「してもらっている」ではなく、その活動の目的・効果などを利用者に理解してもらい、

「自分で選択して行っている」ということが、その活動の継続を促し、効果を増大させる要因となります。

課題点④ シャワーチェアに座っている際、仙骨座りになり、洗髪・洗体介助が行いにくい

→ 座位姿勢へのアプローチ

くくらいの難易度の課題をこなしていただくことです。同程度の課題を何分でこなしているのかを記録することで、集中の程度を把握できますし、ご本人にフィードバックすることでモチベーションを上げることもできます。 また、かかわるスタッフによって手順が異なれば動作が定着しにくいため、入浴動作の手順表を作り、入浴スタッフで統一できるようにしています。

入浴動作の手順表

個別機能訓練Ⅰのポイント

60 月刊デイ Vol.153

今回の加算Ⅱは、機能訓練指導員の「個別的なかかわり」を評価するものとして新設されました。昨年度までの個別機能訓練加算においては、計画加算の要素が大きく、機能訓練指導員が機能訓練を行っても、行わなくても、同じ加算点数

整容動作とは、FIM(Functional Independent Measure:機能的自立度評価)の評価項目によると、洗顔、歯磨き、整髪、手洗い、化粧・髭

ひげ

剃そ

りの5項目です。この中でも今回は、手洗い、整髪の

整容動作において、片手でも道具をうまく利用することで完結できることは多いですが、両手を使う習慣を身に付けることで、麻痺側の廃用を防ぎ、痛みの改善・予防を図り、さまざまな日常生

右手を他動的に動かすときに痛みを訴える痛みを伴うことから、日常生活のあらゆる場面で右手の参加がなく、使わないことで筋力低下を起こし、肩に痛みが出てしまうこともあります。

右手を動かすように促すと動くが、日常的な使用場面は少なく、左手のみで完結している右手の運動性の麻痺の程度は軽いものの、感覚に問題があります。

言葉かけの動作指示に対して、動作を実施することが困難である失語症により、言葉の理解が不十分なため、動作指示をする際は単語程度の口頭指示か、実際にスタッフが動作をすることで理解していただく必要があります。

だったものが、今回、より個別的なかかわりを実施した際に算定できる実施加算が加算Ⅱとして新しく創設された形です。以下に、個別的なかかわりの具体的な取り組みを紹介します。

自立を目指したBさんの取り組みをご紹介します。 Bさんは、デイサービス利用中に以下のことが観察されます。

活動作の場面においても両手での活動につなげることができます。その第一ステップとして、整容動作のうち、両手での動作が必要な手洗い、整髪の自立を目指しました。

個別機能訓練Ⅱの取り組みケース2

〈B さん〉 60 歳代 女性 脳梗塞右片麻痺 失語症あり(理解・表出ともに中等度)

1.

2.

➡

➡

➡

3.

日常では左手を使われていました

生活意欲・機能向上を支援する 個別機能訓練Ⅰ・Ⅱの取り組み特集1

Vol.153 月刊デイ 61

Bさんの様子を見ていると、痛みのため麻痺側上肢を使わないようにしている様子が見受けられました。使わないでいることで、肩周辺の筋力の低下や筋肉の短縮により、さらに動作時に痛みを出してしまうという悪循環に陥っていました。他動的な可動域運動よりも、痛みの無い範囲での自動運動を促すことで、筋力をつけながら柔軟性を保つことができます。Bさんは、肩の痛みがある方や軽度の麻痺のある方など、5名程度を対象としたボール体操に参加し、ポイントの助言を受けながら、麻痺側の手でボールを転がしたり、両手で持ち上げるなどの訓練を行いました。これにより、非麻痺側の軽い介助がある中での自動運動を実施することができます。

両手を使わないとやりにくい作業活動を提供し、麻痺側の手の参加を促すことにしました。意識的に手を参加させる動作は、そのときは使おう

こうした体操を実施することで、Bさんは右手に意識を向けるようになり、普段も右手を意識的に動かそうという気持ちになり、デイルームで肩を回したりする姿が見られるようになりました。

1. ボールを使ったグループ体操で麻痺側上肢の痛みを緩和する

2. アクティビティの中で、麻痺側の手を活動に参加させる

グループでのボール体操に参加し、自動運動を実施

最初は、麻痺側の手は紙を押さえる程度の参加とし、角を合わせたり、折り目をつけるのは非麻痺側で行えるように動作の練習をしました。動作指示が必要ですが、やることがパターン化すると、自然に麻痺側と非麻痺側の役割分担ができてきます。無意識に麻痺側を使うようになったら、今度は麻痺側で折り目をつけるように指示をし、麻痺側の分担範囲を広げました。

① 広告でのゴミ箱作り

とするものの、普段の生活場面では結局使わないということになりかねないので、無意識に参加してしまう難易度が一番有効です。

62 月刊デイ Vol.153

Bさんは失語症があることから、こちらの口頭での指示がなかなかうまく伝わらず、どういった動きをしたら痛みが出るのかなどを詳細に聴き取ることも難しいです。実際の場面でそのときの表情などから痛みの程度を伺い、微調整を行っていく必要がありました。

手洗い動作は、両手で行うという意味ではうってつけで、水(温水)や石けんを使うことで、感覚入力をすることができ、視覚、触覚、温冷覚によるフィードバックができるため、麻痺側への意識付けをより効果的に行えます。手洗い動作は、肩からの挙上動作があまり無いため、肩に痛みを出すことなく取り組むことができます。

整髪動作の目標の一つを、「ご自身でドライヤーを使って、髪を乾かしブラシで整える」こととしています。まず、両手を使うことを習慣付けてもらうため、麻痺側で手鏡を持ち、非麻痺側で髪の毛をとく練習をしています。動作の難度としては簡単ですが、普段の生活の中で、いかに麻痺側も使っていくかを重視しています。

3. 実際の生活場面での動作練習

① 手洗い動作

② 整髪動作

難易度を上げた作業活動として、折り鶴に挑戦します。折り方の後半の細かいところは難度が高いため、まずは、前半の比較的簡単なところをB さんに担当してもらい、仕上げを他の利用者にお願いしました(余談ですが、失語症の方は、言葉でのコミュニケーションにストレスを感じることが多いので、作業活動を通じて、他者とコミュニケーションを取れる場所を提供するのもデイサー

ビスの重要なかかわりです)。この時点で、ゴミ箱作りのときの麻痺側で押さえる、折り目をつける(一部)といった役割が、指示をしなくてもできているかを確認します。できていないようであればゴミ箱作りに戻るか、その場でやり方を指示してみます。これらの繰り返しから、日常的に右手を参加させることを習慣づけていきます。

② 折り鶴

生活意欲・機能向上を支援する 個別機能訓練Ⅰ・Ⅱの取り組み特集1

Vol.153 月刊デイ 63

Bさんの場合、運動性の麻痺が少ないものの、日常的に麻痺側上肢があまり使えていないという点が一番の問題と考えていました。使いにくいことで使用頻度が減り、廃用性の機能低下を起こしてしまっている状態でした。Bさんに対しての個別機能訓練計画において、特に気をつけたのは、無理なく無意識のうちに麻痺側を使っていくという点でした。そのためには、肩に力が入っていな

いか、姿勢が悪くなっていないかなどの動作観察を行い、無理があるようであれば、動作の難易度を下げるという対応をする必要があります。 Bさんの整容における最終目標は、「ご自分で化粧をする」ということを考えています。女性にとっては日常であるお化粧の行為を取り戻すことで、BさんのQOLは大きく改善すると考えています。

4. B さんの目標設定

目 標 プログラム期 間

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月

STEP1 両手を使って手洗いができる

● 広告でのゴミ箱作り● ボール体操● 手洗い動作練習

STEP2 両手を使って髪をとかす

● 鶴を折る● 手鏡を持ち、髪をとかす

STEP3 ドライヤーを使って髪を乾かす

● スリング体操で肩を動かす● 自分で髪を乾かす

STEP4 化粧をすることに意欲的になる

スタッフやボランティアによる化粧の実施

STEP5 自分で化粧をする

表2

今(平成 24 年 5 月)の段階

必ずしも、マンツーマンで動作練習をすることが加算Ⅱの対象ではありません。グループ活動やポイントを絞ったかかわりなどもう

まく組み合わせた計画を立て、実施していくことが重要です。

個別機能訓練Ⅱのポイント

64 月刊デイ Vol.153

他のケアスタッフに自主トレーニングの様子を見守ってもらい、継続して実施してもらえるように促していきます。写真などを利用し、注意点を書き込んだ自主トレーニング表の用意をしておくと、他スタッフも状態の確認がしやすく、リスクが少なくて、より効果的なトレーニングが可能となるでしょう。

● 自主トレーニング実施状況のチェック

機能訓練指導員によって、肩関節のストレッチを行います。個別対応によって問題を明確にでき、ご本人に適したトレーニングの提案が可能になり、スピーディーな問題解決を図れます。また、効果を持続させるため、自主トレーニング表を作成するとよいでしょう。

● 肩の状態の評価および関節可動域練習、 自主トレーニングの助言

加算ⅠとⅡの両方を算定する場合の内容の分け方について、更衣動作に関する具体的な事例を紹介します。 更衣動作に必要なことは、一体何でしょうか?「手が上がり、肩がよく動くこと」が真っ先に思い浮かぶかもしれませんが、ほかにも、衣服を着脱する手順を正しく行えること、また自分の身体や周りの物に注意を払う能力も必要です。そのため、更衣動作においては、多角的に利用者を見る視点が重要です。 脳梗塞後遺症(左片麻痺・高次脳機能障害あり)を持つCさんは『更衣動作の自立』という目標を立てた際、右記のような課題が挙げられました。

左側の麻痺により自分の意思で手が上がらない。肩の拘縮もある

衣服の裏表や上下・左右をうまく理解できず混乱する場面がある

左にある物に気付かない、ドアを通りぬけるとき左側にぶつかってしまう

これらに対するプログラム例を紹介します。更衣という課題を克服するには、機能訓練指導員による専門的なアプローチが欠かせないのですが、一方で、更衣はデイや家で毎日実施する生活動作であり、これを日常の習慣(自立して行う)として取り入れるためには、利用者とスタッフ(関係事業所を含む)、家族との連携が不可欠です。

個別機能訓練ⅠとⅡの両方の算定ケース3

加算Ⅱ 加算Ⅰ

課題点① 麻痺により自分の意思で手が上がらない→ 肩関節の可動域を拡大する

課題

①

②

③

生活意欲・機能向上を支援する 個別機能訓練Ⅰ・Ⅱの取り組み特集1

Vol.153 月刊デイ 65

座位で行うストレッチを中心としたスリング体操に参加していただいています。対象者は、肩に痛みのある方や片麻痺の方、パーキンソン病の方などで、体操では、肩を前後・左右にゆっくり、大きく動かしていきます。肩の重さがかからず手軽に行えるので、筋群の過度な緊張を抑え、自発的な運動を促せます。両手を使う運動を取り入れることで、麻痺側にもしっかり刺激を入れることができます。

● 小集団スリング体操に参加

機能訓練指導員と着脱の手順を確認し、反復練習を行います。参考書で正しい更衣方法を勉強できますが個人差もあるため、正しい手順をただ押し付けるだけにならないよう留意する必要があります。また、動作の中で得意・不得意がありますが、不得意なことについては、初めはスタッフと一緒に行いながら練習をしていくことで、ご本人のモチベーションを保つことができます。Cさんの場合は、先に麻痺側の手に袖を通せば、その後、時間はかかるものの着衣が可能になりました。同様に脱衣では、右手を抜く介助を行えば、後は助言で可能になりました。 少しのヒントで、できる範囲を自分で行う習慣づけをしていくことを優先課題としました。上着を着脱する際は、最初だけ手伝うことを共通ルールとし、スタッフ間で共有できるように更衣方法の手順表を作成しました。

● 正しい更衣方法の確立 加算Ⅱ

加算Ⅰ

スリング体操で麻痺側上肢をしっかり伸ばします

課題点② 衣服の裏表などが理解できず混乱する場面がある→ 更衣の手順を理解する

C さんは衣服の裏表や左右の袖の区別に苦労していたため、目印を伝えつつポイントを確認しました

更衣のような身の回りの動作で手順の理解が難しい場合、反復練習が有効で、いろいろな場面で更衣動作練習を取り入れることが大切です。デイサービスの利用時間内には、トイレ動作、入浴、来所・帰りの際の着替えなどの場面で、練習に取り組めるチャンスが豊富にあります。 このときの更衣方法、目的を各スタッフが共有し、同等の方法・介助量で対応することが大切です。これにより、同じ介助でも「本人の能力を生

● 各場面において更衣練習を実施 加算Ⅰ

66 月刊デイ Vol.153

集中力が切れやすい方の場合は、ときに個別対応が必要になります。注意散漫な状態になってしまうと、課題に集中できず、満足できる結果に繋がらないことがあります。Cさんに関しては、ある課題を実施する際に、最初は個室で最初から最後まで集中して取り組む練習を行い、慣れてきたところで小集団グループへの参加を促しました。

塗り絵や貼り絵といった作業活動や計算問題、書字といった課題を提供します。原則、簡単な内容のものから始め、作業時間中に完結できる活動

● 個別の注意課題トレーニング

● 作業活動グループに参加

加算Ⅱ

加算Ⅰ

作業活動グループに参加し、衣服をたたむ練習を行います

課題点③ 左側の注意が難しい→ 左側や身体に対する注意を促す

が望ましく、完成した作品をご本人と一緒に確認する作業が大切です。作業中には必要に応じて助言を行い、失敗をさせないよう留意する必要があります。慣れや上達に応じて難易度を上げたり、ある作業が完成するまでの時間を測ったりするなど、集中して取り組める環境をつくっていきましょう。

表を用いてご本人とスタッフで更衣方法を統一し、練習しています

かした質の高い介助」が可能となります。質の高い介助は、利用者の能力を最大限に引き出し、次のステップへの足掛かりとなります。デイサービ

スのように他職種・多人数でかかわる場合には、介助の質により利用者の能力や予後が大きく変化することを強調したいと思います。

生活意欲・機能向上を支援する 個別機能訓練Ⅰ・Ⅱの取り組み特集1

Vol.153 月刊デイ 67

プログラム実施において、個別対応ももちろん重要ですが、他職種共同での視点とその対応も欠かせません。個別(1対1)でかかわれる時間はある程度限られていますが、グループでの活動であれば時間を長く取ることができ、目標達成に向けた取り組みをしっかりと行うことができます。また、複数のスタッフでかかわることで、さまざまな視点から利用者を評価することが可能になり、可能性や目標について、きめ細かく対応することができます。そのためには、日常からミーティングを行い、スタッフ間で意見交換をするこ

とが大切なポイントです。 個別対応が生きる加算Ⅱや他職種共同が生きる加算Ⅰの両者で利用者をバランスよく支えていけると、より効果的な機能訓練が可能となるでしょう。 最後に、当たり前にやっていた更衣動作などで失敗する・なかなか着られない思いを味わうことは、自己の障がいの存在を痛烈に感じさせることだと思います。無理に押し付けず、こだわらず、利用者の反応や状態をしっかり見ながら取り組んでいただきたいと思います。

上記の加算Ⅰ・Ⅱの取り組みを整理すると、以下のようになります。

より効果的な機能訓練にむけて

個別機能訓練加算Ⅰ 個別機能訓練加算Ⅱ

肩関節の可動域を拡大する ● 自主トレーニング実施状況のチェック● 小集団スリング体操に参加

● 肩の状態評価● 関節可動域運動● 自主トレーニング表の作成

更衣の手順を理解する 各場面において更衣練習を実施 正しい更衣方法の評価、実施

左側や身体に対する注意を促す 作業活動グループに参加 個別の注意課題トレーニング

個別機能訓練Ⅰ・Ⅱの取り組みで活用している評価表と計画書

書類の紹介

● 書類も含め、弊社に興味のある方はお問い合わせください (株式会社 ジェネラス 電話:052-238-5496)