事業所数 従業者数 総数 廃業事業所 (存続・新設) 存続事業所 …産業大分類 及び 経営組織 事業所数 従業者数 総数 (存続・新設) 存続事業所

衛生管理基準書 - unit.aist.go.jp ·...

Transcript of 衛生管理基準書 - unit.aist.go.jp ·...

目 次

1.目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

2.適用範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

3.責任体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

4.衛生管理基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

4.1衛生管理対象区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

4.2衛生管理区域立ち入り条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

5.衛生管理に従事する要員に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

6.作業員の服装基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

6.1清浄区域の服装 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

6.2一般作業区域の服装・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

6.3検査室の服装 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

7. 手洗い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

7.1手洗いの実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

7.2各区域での手洗い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

8.物品の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

9. 衛生管理対象区域の清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

9.1衛生管理区域の清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

9.2検査室の清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

9.3廃棄物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

10.衛生管理のための試験 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

10.1付着菌試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

10.2浮遊菌試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

10.3清浄度測定試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

10.4落下菌試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

11.チェンジオーバー時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

12.血液汚染への対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

12.1血液汚染に対する衛生管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

12.2血液汚染の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

12.3血液汚染発生時の対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

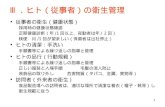

13.作業員の健康管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

13.1健康管理の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

13.2健康管理の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

14.衛生管理設備及び器具の点検事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

15.稼働状況の一元的管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

16.記録とその様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

1. 目的 この衛生管理基準書(以下、本基準書とする)は産業技術総合研究所 健康工学

研究部門 組織・再生工学研究グループ(以下、CPC とする)における製品の製造

に当たり、作業の過失防止、相互汚染の防止を図り、製造する製品の品質を確保

するために衛生管理の基準を定めるものである。 2. 適用範囲

衛生環境に影響を及ぼす構造設備、作業員の教育訓練等全てのものに適用する。 3. 責任体制

製造管理責任者が CPC における衛生管理に関する責任と権限を有する。 4. 衛生管理基準

4.1. 衛生管理対象区域 4.1.1. 衛生管理を的確に行うため、細胞の調製・保存作業を行う C 棟 1103~1105

号室を衛生管理区域に指定し、作業内容に基づき清浄区域と一般作業区域に

分ける。清浄区域は、さらに無菌区域、清浄管理区域、清浄支援区域に分け

る。衛生管理区域とは別に、各種試験、検査を行う場所として E 棟 1012 号

室を検査室と定める。

衛生管理区域 清浄度*及び作業内容

無菌区域 バイオハザードキャビネットワークエリア

清浄度:グレード A ・ 開放系調製作業(培養操作、試薬調製など)

清浄管理区域 ・ 細胞調製室(1) ・ 細胞調製室(2) ・ サプライ室 ・ 2 次ガウニング室

清浄度:グレード B ・ 閉鎖系調製作業(細胞培養、観察など) ・ 試薬・消耗品等の保管管理 ・ 2 次更衣(無塵衣、滅菌手袋、ゴーグル)

清浄支援区域 ・ 1 次ガウニング室 ・ デガウニング室 ・ オートクレーブ室 ・ 細胞保存室 ・ モニタリング室 ・ エントランス

清浄度:グレード C ・ オーバーシューの着用 ・ 2 次更衣(試薬調製時:無塵衣、滅菌手袋、ゴーグ

ル) ・ 無塵衣の脱衣 ・ 廃棄物の滅菌 ・ 参考品の保管管理

清浄度:グレード D ・ 環境・機器の作動状況を連続的監視 ・ 手洗い、手袋の着用

一般作業区域 ・ 前室 ・ 更衣室

・ 試薬・消耗品の受入、清拭 ・ 器具の洗浄・滅菌 ・ 1次更衣(インナー、ヘアキャップ、マスク)

*規格:JP 参考情報

ゾーニング図面(色付のエリアは清浄区域を示す)

4.1.2. 本基準書における開放系調製作業、閉鎖系調製作業は次のように定める。 1)開放系調製作業:細胞または細胞と直接触れる試薬、用具が作業区域内の空気

と接触する場合。 2)閉鎖系調製作業:細胞または細胞と直接触れる試薬、用具が作業区域内の空気

と接触しない場合。同径のチューブを無菌接合器で接続する

場合も含む。

4.1.3. 衛生管理区域内では産業技術総合研究所の医工学応用実験倫理委員会により

承認された研究以外を行ってはならない。

4.2. 衛生管理区域立ち入り条件

上記の条件を満たした場合に限り、汚染防止、無菌操作に適したガウニング技術を

用いて入室することができる。 更衣手順についての詳細は入退室管理に関する手順書に定める。

4.2.1. 部外者の入室について

(1) 見学者は、グレード D 以上の区域(清浄区域)には立ち入ることができない。 (2) 設備・機器類の点検及び保守の技術者は、事前に教育訓練を受け製造管理責任

者の許可を得る。清浄管理区域及び清浄支援区域は、作業員と同じ服装基準を

遵守し、入室すること。細胞培養を行っている細胞調製室に入室する場合、必

ず製造管理責任者が指名した者が立ち会うこと。 (3) 修理・点検用に CPC 専用の工具を常備する。特殊工具・機器を持ち込む際は、

消毒用エタノールを噴霧し、ふき取りを行い、パスボックスを通じて内部に入

れること。大型工具は、作業員が持ち込む。 (4) 機器を搬入・搬出する場合は、製造管理責任者が日時、経路及び消毒方法を事

前に設定し、遵守する。

4.2.2. 入退室管理 清浄区域への立ち入り状況を管理するため、入退室管理に関する手順書に基づ

き入退室状況を記録し、記録の保管を行う。

衛生管理区域 立入許容人数 (最大人数) 立ち入り条件

無菌区域:A

バイオハザードキャビネットワークエリア

清浄管理区域:B ・CPC の教育訓練を受けた者 ・清浄度を低下させる恐れのない場合 (作業者の手指の創傷、化膿等も含む) ・細胞を汚染させる恐れのない場合 ・製造管理責任者が立ち入りを認めた場合

細胞調製室 4 サプライ室 4 2 次ガウニング室 2

清浄支援区域:C ・CPC の教育訓練を受けた者 ・清浄度を低下させる恐れのない場合 (作業者の手指の創傷、化膿等も含む) ・製造管理責任者が立ち入りを認めた場合

1 次ガウニング室 2

デガウニング室 2

オートクレーブ室 5

細胞保存室 5

清浄支援区域:D ・製造管理責任者が立ち入りを認めた場合

モニタリング室 5

エントランス 5

一般作業区域

前室 更衣室

5. 衛生管理に従事する要員に関する事項 各部門責任者が要員認定を行い部門員登録が修了した者で、作業員力量表「一般項目」

が LEVEL2 以上であれば「衛生管理対象区域の清掃」作業に従事する事が出来る。ただし、

LEVEL2 従事者は、LEVEL4 従事者の監視のもと作業しなくてはならない。「環境検査」お

よび「症例搬入前検査」を行う要員は「教育訓練基準書」に基づき資格の認定を受けた

者でなければならない。認定の有無は作業員力量表に示す。

6. 作業員の服装基準 細胞の調製・保存における衛生管理を的確に行うため、衛生管理区域ごとに作業員の服

装基準を定める。更衣に関しては、入退室管理に関する手順書に定める。

6.1. 清浄区域の服装 清浄管理区域および清浄支援区域においては、その衣服は清浄度を低下させるもの

であってはならない。

6.2. 一般作業区域の服装 一般作業区域においては試料、消耗品等の受け入れ保管等に支障のない服装とする。

6.3. 検査室の服装

検査室においては白衣を着用し、試料、試薬を扱う際には手袋を着用する。

7. 手洗い 7.1. 手洗いの実施

作業員は衛生管理区域に立ち入る際、作業前に手洗い消毒を実施しなくてはならな

い。作業前の手洗いは、調製・保存する細胞の汚染防止のみならず、衛生管理区域

の汚染防止にも有効な手段となる。また、作業後の手洗いも実施する。これは作業

員への感染防止に有効である。

7.2. 各区域での手洗い 各区域での手洗いの詳細は、手洗いに関する手順書に定める。

8. 物品の管理

清浄区域に持ち込む物品は、消毒用エタノールで清拭を行い、パスボックスを通して持

ち込む。パスボックスに入らないものは作業員が持ち込む。 ゴーグル・廃液用耐熱容器等繰り返し用いるものについては、オートクレーブ滅菌を行

ったものを使用する。

9. 衛生管理対象区域の清掃 9.1. 衛生管理区域の清掃

9.1.1 衛生管理区域における衛生環境を維持するため、清掃場所および機械・器具、

清掃間隔、清掃作業の手順、清掃後の検査方法など清掃作業全般について定

める。

9.1.2. 清掃は以下の要領で行う。 (1) 清掃すべき場所と清掃間隔

*1 日常:作業終了直後 *2 定期:1ヵ月に 1 回実施 *3 委託:1年に1回実施 *4 臨時:環境検査で不適となった場合や作業環境の衛生度が著しく低下した場

合、清掃の必要な区域について臨時に実施する清掃 (2) 清掃作業の方法

手順の詳細は、清掃に関する手順書に規定する。 各症例に用いる CO2 インキュベータおよび薬用保冷庫の清掃については「11. チェンジオーバー時の対応」の項で定める。

(3) 清掃作業の記録 定期清掃の記録は定期清掃作業記録(様式 CPC-B2-03-1)に記載し、委託清掃

の記録は委託先が提出した計画書、報告書等を記録とする。インキュベータ使

用状況シート(様式 CPC-B2-3)に清掃をおこなった日付を記載する。

9.2. 検査室の清掃 検査室は 1 ヶ月に 1 度清掃を行う。モップに専用クロスをつけ床を拭き、テーブル、

機器類はエタノールで清拭する。不要なゴミは廃棄物に関する手順書に従い処分す

る。 9.3. 廃棄物

血液・細胞等が付着したものはバイオハザードとして取り扱うこと。詳細は廃棄物

に関する手順書に定める。

衛生管理区域 日常*1 定期*2 委託*3 臨時*4 無菌区域:A バイオハザードキャビネットワークエリア ○ ○ ○ ○

清浄管理区域:B 細胞調製室 サプライ室

○ 使用した作業 箇所のみ ○ ○ ○

清浄管理区域:B 2 次ガウニング室 清浄支援区域:C、D

○ ○ ○

一般作業区域 ○ ○

10. 衛生管理のための試験 衛生管理区域における衛生環境が適切に維持されていることを確認するため、定期的に

環境検査を行う。環境検査における試験項目および場所、時期、試験の手順など環境検

査全般について定める。

定期環境検査の記録は、定期清掃作業記録(様式 CPC-B2-03-1)、環境検査作業記録

(様式 CPC-B2-2)及び全ての環境検査記録(委託の場合、業者が提出した報告書)を

取りまとめ、表紙として環境検査報告書(様式 CPC-B2-1)を付けたものとし、管理責

任者の承認を得る。インキュベータ使用状況シート(様式 CPC-B2-3)に環境検査をお

こなった日付を記載する。

10.1. 付着菌試験 10.1.1. 清浄区域の付着菌を測定し、衛生状態を点検する。

10.1.2. 付着菌試験は以下の要領で行う。

(1) 付着菌試験を行う場所と時期

場 所 時 期

無菌区域:A ・ バイオハザードキャビネットワークエリア 定期清掃後

・ 細胞培養用無菌手袋 5 指 完全清潔操作後

・ CO2インキュベータ、細胞調製室薬用保冷庫* 症例搬入前

清浄管理区域:B ・ 細胞調製室 ・ サプライ室 ・ 2 次ガウニング室

定期清掃後

清浄支援区域:C ・ 1 次ガウニング室 ・ デガウニング室 ・ オートクレーブ室 ・ 細胞保存室

清浄支援区域:D ・ エントランス室 ・ モニタリング室

一般作業区域 -

*清浄管理区域内の機器であるが、無菌区域として扱う。

実施項目 定期環境検査 症例搬入前検査 手指付着菌試験

付着菌試験 ○ ○ ○

浮遊菌試験 ○

清浄度測定試験 ○

落下菌試験 ○

(2) 使用培地および容器 一般細菌および真菌を検出するもの。

(3) 付着菌試験の方法 手順の詳細は付着菌試験に関する手順書に定める。

10.1.3. 付着菌試験の判定および不合格時の措置

区 域 合格基準*(cfu/plate(24~30cm2)) 不合格時の措置

無菌区域:A <1

再試験実施 清浄管理区域:B <5

清浄支援区域:C <25

清浄支援区域:D <50 *JP16 参考情報「無菌医薬品製造区域の微生物評価試験法」より

但し、手指付着菌試験については不合格時の再試験が不可能なため、不適合品

管理に関する手順書に従い処理する。

10.1.4. 作業担当者は、付着菌試験の培地を培養し、菌のコロニー数を(手指)付着

菌試験結果記録に記入し、製造管理責任者へ報告する。

10.1.5. 再試験は、不合格になったポイントのみ実施する。

10.1.6. 再試験も不合格となった場合は、関係者と協議を行い、原因を究明する。必

要に応じ、設備の点検、清掃方法の確認、細胞培養・保管工程見直し等の予

防処置計画を立て実施する。詳細は是正処置管理基準書に定める。

10.1.7. 試験を行う詳細なポイントは必要に応じて見直すものとする。また判定の基

準は検査実績を踏まえて合格基準より厳しい基準を設定するなど、清浄度の

適切なモニタリングに努める。

10.2. 浮遊菌試験 10.2.1. 清浄区域の浮遊菌を測定し、衛生状態を点検する。

10.2.2. 浮遊菌試験は以下の要領で行う。

(1) 浮遊菌試験を行う場所と時期

場 所 時 期

無菌区域:A ・ バイオハザードキャビネットワークエリア

定期清掃後

清浄管理区域:B ・ 細胞調製室 ・ サプライ室 ・ 2 次ガウニング室

清浄支援区域:C ・ 1 次ガウニング室 ・ デガウニング室 ・ オートクレーブ室 ・ 細胞保存室

清浄支援区域:D ・ エントランス室 ・ モニタリング室

一般作業区域 -

(2) 使用培地および容器 エアサンプラーに適合し、一般細菌および真菌を検出するもの。

(3) 浮遊菌試験の方法 手順の詳細は浮遊菌試験に関する手順書に定める。

10.2.3. 浮遊菌試験の判定および不合格時の措置

区 域 合格基準*(cfu/m3) 不合格時の措置

無菌区域:A <1

再試験実施 清浄管理区域:B <10

清浄支援区域:C <100

清浄支援区域:D <200 *JP16 参考情報「無菌医薬品製造区域の微生物評価試験法」より

10.2.4. 作業担当者は、浮遊菌試験の培地を培養し、菌のコロニー数を浮遊菌試験結

果記録に記入し、製造管理責任者へ報告する。

10.2.5. 再試験は、不合格になったポイントのみ実施する。

10.2.6. 再試験も不合格となった場合は、関係者と協議を行い、原因を究明する。必

要に応じ、設備の点検、清掃方法の確認、細胞培養・保管工程見直し等の予

防処置計画を立て実施する。詳細は是正処置管理基準書に定める。

10.2.7. 試験を行う詳細なポイントは必要に応じて見直すものとする。また判定の基

準は検査実績を踏まえて合格基準より厳しい基準を設定するなど、清浄度の

適切なモニタリングに努める。

10.3. 清浄度測定試験 10.3.1. 清浄区域の清浄度を測定し、衛生状態を点検する。

10.3.2. 清浄度測定試験は以下の要領で行う。

(1) 清浄度測定試験を行う場所と時期

場 所 時 期

無菌区域:A ・ バイオハザードキャビネットワークエリア

作業時連続測定 非作業時定期間隔

清浄管理区域:B ・ 細胞調製室 ・ サプライ室 ・ 2 次ガウニング室

清浄支援区域:C ・ 1 次ガウニング室 ・ デガウニング室 ・ オートクレーブ室 ・ 細胞保存室 定期清掃後

清浄支援区域:D ・ エントランス室 ・ モニタリング室

一般作業区域 -

(2) 清浄度測定試験の方法 手順の詳細は清浄度測定試験に関する手順書に定める。

10.3.3. 清浄度測定試験の判定および不合格時の措置

場 所 合格基準*(0.5μm以上の微粒子数/m3)

不合格時の措置 作業時 非作業時

無菌区域:A 3,530 3,530

再試験実施 清浄管理区域:B 353,000 3,530

清浄支援区域:C 3,530,000 353,000

清浄支援区域:D - 3,530,000

*JP16 参考情報「無菌医薬品製造区域の微生物評価試験法」より

10.3.4. 作業担当者は、清浄度測定試験の結果を清浄度測定試験結果記録に記入し、

製造管理責任者へ報告する。

10.3.5. 再試験は、不合格になったポイントのみ実施する。

10.3.6. 再試験も不合格となった場合は、関係者と協議を行い、原因を究明する。必

要に応じ、設備の点検、清掃方法の確認、細胞培養・保管工程見直し等の予

防処置計画を立て実施する。詳細は是正処置管理基準書に定める。

10.4. 落下菌試験 10.4.1. 落下菌試験は以下の要領で行う。

(1) 落下菌試験を行う場所と時期

場 所 時 期

CO2インキュベータ内(最下段) 症例搬入前 症例搬入前検査については、チェンジオーバー時の対応に関する手順書参照

(2) 落下菌試験の方法

・ 測定ポイントにソイビーン・カゼイン・ダイジェスト (SCD) 寒天培地に準じ

た培地(90 mm 平板培地 一般細菌、真菌用)を3枚セットする。 ・ 寒天培地の上に手をかざさないように注意しながらフタを開け、インキュベ

ータの扉を静かに閉める。 ・ 静かに部屋を退出し、1時間放置する。 ・ ポジティブコントロールとして前室でも同様に採取する。 ・ 寒天培地のフタを静かに閉めて回収し、日付、測定場所を裏側に記入する。 ・ 測定ポイント周辺を 70%エタノールで清拭する。 ・ 寒天培地をアルミ箔に包んで退出する。 ・ 検査室に持ち込み、フタを下にして 30℃のインキュベータで培養する。 ・ 5 日間培養後、判定を行う。

10.4.2. 落下菌試験の判定及び不合格時の措置

区 域 合格基準(cfu/3 plates) 不合格時の措置

CO2インキュベータ内 <1 再試験実施

10.4.3. 作業担当者は、落下菌試験の結果を症例搬入前検査結果記録に記入し、製造

管理責任者へ報告する。

10.4.4. 再試験も不合格となった場合は、関係者と協議を行い、原因を究明する。必

要に応じ、設備の点検、清掃方法の確認、細胞培養・保管工程見直し等の予

防処置計画を立て実施する。詳細は是正処置管理基準書に定める。 11. チェンジオーバー時の対応

製品の品質を確保するため、細胞培養に用いるインキュベータおよび細胞調整室内薬用

保冷庫は、CPC における定期清掃および定期環境検査とは別に、各症例のチェンジオー

バー時に個別に清掃および検査を行うこととする。 各症例搬入前に、使用する予定の機器のセットアップを行い、CO2 インキュベータと薬

用保冷庫について環境検査を実施する。各症例における全ての培養作業終了後、使用し

た機器のクリーンアップを行う。詳細はチェンジオーバー時の対応に関する手順書に定

める。

12. 血液汚染への対応

12.1 血液汚染に対する衛生管理 作業員の衛生管理を遂行し、細胞調製を衛生的に行うために、血液の漏出等が発

生した場合に備えなければならない。

12.2 血液汚染の定義 (1) 細胞調製時の血液・培養液の飛散、漏出 (2) 品質試験、清浄区域作業時等の針刺し事故 (3) 廃棄血液・培養液処理等の血液・培養液の飛散、漏出 (4) その他の業務における血液・培養液の漏出や付着等

12.3 血液汚染発生時の対応 暴露部位の処置、汚染された設備、機器等の消毒を行い、部門責任者に報告する。

部門責任者は管理責任者およびグループ長に報告する。詳細は感染防止に関する

手順書に定める。

13. 作業員の健康管理 13.1. 健康管理の目的

作業員が罹患している感染症は、CPC 内への感染源の持ち込みを招く恐れがある。

また、作業員の疾病や体調不良は、作業工程のミス、作業効率の低下、その他重

大な事故につながる可能性がある。そのため、グループ長は作業管理に関する責

任と義務を有するとともに、作業員自身も日頃から健康管理・維持に努めなくて

はならない。

13.2. 健康管理の実施 13.2.1. 就業規則、労働安全衛生法の保健管理項目を遵守する。

13.2.2. 作業員は組織が定める健康診断、または外部医療機関が行う健康診断を受診

しなければならない。健康診断の項目には、年一回は感染症に関する検査を

含むものとする。

13.2.3. 作業員は作業前に自身の健康状態を「CPC 管理区域内入退室記録」に記入す

る。異常がある場合、作業前に製造管理責任者に自己申告する。製造管理責

任者は必要に応じ、当該作業員の衛生管理区域への立ち入りや細胞の調製・

保存作業について制限することができる。 13.2.4. グループ長は CPC の特別な作業環境に留意し、労働衛生に配慮を行うこと。

14. 衛生管理設備及び器具の点検事項 衛生管理設備及び器具は、定期的に校正を行い、適切に作動していることを確認して

おく。不適切な場合は修理を行い、適切な作動を確保する。詳細は製造・衛生管理に

使用する機器の点検整備および校正に関する手順書に定める。

15. 稼働状況の一元的管理 インキュベータの使用状況(製造状況、チェンジオーバー作業状況)及び清掃、環境

検査の状況を一元的に管理するため、インキュベータ使用状況シート(様式 CPC-B2-3)に経時的に記録し、環境検査ファイルにて保管する。

16. 記録とその様式 様式 CPC-B2-1 環境検査報告書 様式 CPC-B2-2 環境検査作業記録 様式 CPC-B2-3 インキュベータ使用状況シート

1. 目的 衛生管理区域への入退室管理に関する手順を定めることにより、衛生管理区域の環

境維持および製品の品質を確保することを目的とするものである。

2. 適用範囲 衛生管理区域に入室する全ての者に適用する。

3. 責任体制 製造管理責任者が CPC における入退室管理に関する責任と権限を有する。 本手順書は作業担当者が作成し、管理責任者が承認するものとする。

4. 遵守事項 衛生管理基準書に基づき下記の手順を遵守する。

5. 手順 5-1. 入室制限 清浄区域(グレード D 以上の区域:下図色付エリア)への入室は許可を受けた者に

限定する。(衛生管理基準書に規定)

5-2. C 棟衛生管理区域への入室

1)廊下途中の扉の開錠を行う。 2)ドアを開き、廊下でスリッパを履き替える。 3)前室へ入室する。

5-3. 前室での事前作業

1)グレード B 以上で作業予定の者は化粧等を洗い流す。また、身に着けているアク

セサリー類は外しておく。

2)グレード D 以上で作業する者は更衣室にて、専用着衣(インナー)に着替え、ヘ

アキャップ、マスクを着用する。この着衣で C 棟外に出てはならない。 3)制御盤にて空調設備の運転状況に問題がないことを確認する。 4)持ち込む試薬、消耗品類がある場合、70%エタノールで清拭し、エントランスの

パスボックスから搬入する。試薬及び試料類はパスボックスで UV 照射は行わない。 5-4. 前室からエントランスへの入室

1)入退室記録に必要事項を記入する。 2)認証カードキーを認識させ電子錠を開錠する。 3)入室後に扉を閉め、電子錠が閉錠されるのを確認する。 4)専用の上履きに履き替え、エントランスの電灯を点ける。

5-5. エントランスからモニタリング室への入室

1)エントランスの流しで手を洗い、消毒液で手を消毒する。 2)乾燥機で両手を乾燥させ手袋を着用する。 3)搬入品がある場合は、パスボックスから搬入品を取り出す。 4)サプライ室又は細胞調製室に持ち込む試薬、消耗品類がある場合、70%エタノー

ルで清拭し、パスボックスから搬入する。試薬及び試料類はパスボックスで UV 照

射は行わない。 5)エントランスからモニタリング室の扉を開け入室し扉を閉める。 6)モニタリング室の環境モニタリングシステムにより機器の運転状況を確認する。

必要に応じて微粒子の測定間隔を変更する。 5-6. モニタリング室からサプライ室への入退室

5-6-1.サプライ室への入室 1)モニタリング室から 1 次ガウニング室の扉を開けて中に入り扉を閉める。 2)オーバーシューを装着する。 3)オーバーシューは空中で装着し部屋内の清潔区域に着地する。 両手の手袋に 70%エタノールを噴霧して消毒する。 4)1 次ガウニング室からサプライ室の扉を開け入室し扉を閉める。 (サプライ室で試薬調製をする場合) 1)モニタリング室から 1 次ガウニング室の扉を開けて中に入り扉を閉める。 2)オーバーシューを装着する。 3)滅菌手袋を着用する。 4)滅菌無塵衣を着る。 5)1 次ガウニング室からサプライ室の扉を開け入室し扉を閉める。

5-6-2.サプライ室からの退室

注意:消耗品類の補充、廃棄物の回収等、サプライ室から 1 次ガウニング室を経

てモニタリング室に順路とは逆に退室する場合がある。 1)1 次ガウニング室の扉を開け退室し扉を閉める。 2)モニタリング室の扉を開け退室し扉を閉める。 (サプライ室で試薬調製をした場合) 1)1 次ガウニング室の扉を開け退室し扉を閉める。 2)無塵衣を脱ぎ、退室時に持ち出す。 3)モニタリング室の扉を開け退室し扉を閉める。

5-7.サプライ室から細胞調製室への入室 注意:細胞調製室への入室には 2 次ガウニング室で滅菌無塵衣を着用することが必

須である。 5-7-1.サプライ室での準備

1)細胞調製室に持ち込む試薬、試料、消耗品類を 70%エタノールで清拭しパス

ボックスに搬入する。試料又は試薬をパスボックスに搬入する際は UV ランプを

切る。 2)サプライ室の棚より滅菌無塵衣、オーバーソックス、滅菌手袋、ゴーグルを準

備する。 5-7-2.2 次ガウニング室での更衣

1)滅菌無塵衣等を持って 2 次ガウニング室に入室し、扉を閉める。 2)70%エタノールで清拭したハサミを用いて滅菌無塵衣、オーバーソックスを滅

菌包装から取出せる状態にする。(この時、ハサミが無塵衣やオーバーソックス

に接触しないように注意する。) 3)滅菌手袋とゴーグルは包装を剥がし、開いた状態にしておく。 4)着用していた手袋を脱ぎ廃棄し、自動手指消毒器にて両手を消毒洗浄する。 5)滅菌手袋を着用する。 6)滅菌無塵衣のフードを取出して、頭にかぶり紐を後頭部で結ぶ。 7)滅菌無塵衣のつなぎの肩付近を持ち、裾が床に接触しない様に注意して取出し

胸部のファスナーを開ける。 8)襟、袖が床に接触しないように注意しながら足を入れ、袖に腕を通してつなぎ

を着る。この時、インナーがつなぎの外側及び滅菌手袋に接触しないように注意

する。 9)フードをつなぎの中に収め胸部のファスナーを閉じ頸部のホックを留める。 10)オーバーシューが滅菌無塵衣のオーバーソックスの外側に接触しないように

注意しながらオーバーソックスを履く。(オーバーソックスは空中で装着し清潔

エリアに着地するようにする。) 11)ゴーグルのベルト部分を調節し、着用する。 12)滅菌無塵衣の着用が終了したら、異常が無いか、フードの襟が出てないか、

手袋に穴は無いか等チェックを行なう。 13)着衣で発生するゴミは 2 次ガウニング室に設置してあるゴミ箱に入れる。着

衣が最後になる者はそのまま放置する。 5-7-3.2 次ガウニング室から細胞調製室への入室

滅菌無塵衣を着用後に扉を開けて入室する。2 室ある細胞調製室のどちらか一方

にしか入室することはできないので間違わないようにする。(2 次ガウニング室

を介して細胞調製室間の往来は出来ないが、清掃・検査時は例外的に許可され

る。) 5-8.細胞調製室からデガウニング室への退室

5-8-1.退室の準備 1)必要に応じて細胞調製室の清掃を行う。 2)通常廃棄物及び感染性廃棄物を分離しパスボックスで搬出する。パスボックス

に入りきらない場合はデガウニング室へ退室する際に持ち出してもよい。品質管

理用サンプルを搬出するときはパスボックスの UV ランプを OFFにする。 5-8-2.デガウニング

1)デガウニング室へ退室し、無塵衣、フード、オーバーソックスを脱ぐ。 2)無塵衣の胸部ファスナーは運搬時にからまない様に閉じておく。 3)ゴーグルは外して脱いだ着衣と共に持ち出す。

5-9.デガウニング室からオートクレーブ室への退室

1)扉を開きオートクレーブ室へ退室する。 2)無塵衣、フード、オーバーソックスを使用済み無塵衣専用ボックスに入れる。 3)ゴーグルは再使用するため、70%エタノールで清拭し、前室の専用のカゴまで持

ち出す。 4)パスボックスから廃棄物、品質管理用サンプル等を取り出す。 5)感染性廃棄物はオートクレーブ処理を行なう。その他廃棄物は所定のゴミ箱に廃

棄する。 6)培養操作をおこなった場合は手袋を廃棄し、新しい手袋を着用する。

5-10.オートクレーブ室から細胞保存室への退室 扉を開き細胞保存室へ退室する。

5-11.細胞保存室からモニタリング室への退室

1)扉を開きモニタリング室に退室する。 2)環境モニタリングシステムで作業中の状況を確認し、変更した微粒子の測定間隔

を元に戻す。 5-12.モニタリング室から細胞保存室及びオートクレーブ室への入退室 注意:凍結細胞の取出し、廃棄物や使用済無塵衣の回収等、モニタリング室から細

胞保存室及びオートクレーブ室に順路とは逆に入室する場合がある。 5-12-1.細胞保存室及びオートクレーブ室への入室

1)モニタリング室までは通常通り入室する。 2)細胞保存室の扉を開き入室する。 3)オートクレーブ室の扉を開き入室する。

5-12-2.細胞保存室及びオートクレーブ室からの退室

5-10 及び 5-11 と同様に退室する。 5-13.モニタリング室から前室への退室

1)モニタリング室に異常がないか確認し、エントランスへ退室する。 2)エントランスの電灯を消す。 3)認証カードキーを認識させ電子錠を開錠する。 4)退室後に扉を閉め、電子錠が閉錠されるのを確認する。 5)専用の上履きを脱ぎ、スリッパに履き替える。 6)入退室記録に必要事項を記録する。

5-14.前室から衛生管理区域外への退出

1)更衣室にてインナーを着替える。ヘアキャップ、マスクを廃棄する。 2)スリッパを履きかえる。 3)廊下途中の扉を開け退出し、鍵を閉める。

5-15. E 棟検査室(1012)の入退室

5-15-1. 入室 1)検査室に入室する前には必ず白衣を着用する。

2)認証カードをカードリーダーに挿入し、電気錠を開錠する。 3)ドアを開き、入室する。 4)入室したら入口にて外履きから専用スリッパに履き替える。 5)試験を行う場合は手袋を着用し、エタノールで消毒する。事務系作業(コンピ

ューター操作、物品管理簿記録等)のみを行う場合は省略してもよい。 5-15-2. 退室

1)退室時に手袋を着用している場合は廃棄してから退室する。 2)入口で専用スリッパから外履きに履き替える。 3)ドアを開き、退室する。 4)扉の電気錠を閉錠する。

6.入退室管理の記録 様式 CPC-B2-01-1 CPC 管理区域内入退室記録

清浄区域へ入室する者は、エントランス入室時に「CPC 管理区域内入退室記録」に

作業日時、氏名、場所、作業内容を記入する。その際、各人の健康状態及び各部屋

の立ち入り許容人数を確認する。作業終了後、退室時間を記入する。製造管理責任

者は、記録用紙毎に記入漏れや健康状態・許容人数に問題がなかったことを確認し、

所定の欄に確認印を押して保管する。 7.関連する標準

製品標準書、衛生管理基準書、廃棄物に関する手順書、手洗いに関する手順書

1. 目的

作業区域の清浄度維持および作業員の安全管理のため、衛生管理区域での手洗いに

関する手順を定める。

2. 適応範囲

衛生管理区域に入室する者全てに適用する。

3. 責任体制

製造管理責任者が CPC における手洗いに関する責任と権限を有する。

4. 遵守事項

衛生管理基準書に基づき下記の手順書を遵守する。

5. 手順

5-1 グレード B 以上へ入室する者は、前室にて化粧等を洗い流す。

5-2 清浄区域への入室前、必ず下記に示す手洗いを行う。

1. 流しで肘から先を十分濡らす。

2. 薬用液体石鹸を手のひらに取る。

3. 始めに、手のひらを洗う。手のひらで、手の甲を包み込むように洗い、反対

側の手も同様に行う。指の間、指、親指の周りもよく洗う。

4. 指先、爪、手首から肘の順によく洗う。

5. 流水でよく洗い流し、ペーパータオルで水分を拭き取る。

5-3 清浄区域へ入室後、エントランスにて必ず下記に示す消毒を行う。

1. 流しで肘から先を十分濡らす。

2. 薬用液体石鹸を手のひらに取る。

3. 始めに、手のひらを洗う。手のひらで、手の甲を包み込むように洗い、反対

側の手も同様に行う。指の間、指、親指の周りもよく洗う。

4. 指先、爪、手首から肘の順によく洗う。

5. 流水でよく洗い流し、ペーパータオルで水分を拭き取る。

6. 手洗い後、両手の指先に消毒薬を塗り、手のひらに良く擦り込む。

7. 手の甲にも擦り込み、反対の手も同様にする。

1. 目的 本手順書は、CPC 施設の清掃作業に関する手順を示す。

2. 適応範囲

CPC 施設内の全ての設備、機器類に適応する。

3. 責任体制 製造管理責任者が CPC における清掃に関する責任と権限を有する。

4. 遵守事項 衛生管理基準書に基づき下記の手順を遵守する。

5. 手順 5-1. 日常清掃(作業時毎の清掃:作業に使用した部屋及び機器類の清掃を行う)

培養作業を終えた培養担当者は、細胞調製室退出前に毎回清掃を行う。 1) 作業が終了したら、ゴミを除去する(廃棄物に関する手順書参照)。 2) 使用した機器類は消毒用エタノール(70%)を染み込ませたクリーンルーム専用クロス

(小)で機器の上方から下方へ清拭する。 3) 床に消毒用エタノールを散布し、クリーンルーム専用クロス(大)を取り付けたモップで

清拭する。モップは交差汚染防止の為、各部屋専用に備え付けてあるものを使用する。 4) 床を拭き終わったら清掃で使用したクリーンルーム専用クロスを捨て、ゴミ類を持って、

入退室管理に関する手順書に従い退出する。 5-2. 定期清掃(月 1 回:全ての部屋及び機器類の清掃を行う。ただし、インキュベータ内及び

冷蔵庫内は衛生管理基準書内「チェンジオーバー時の対応」に従い清掃を行う) この清掃は清掃担当者が行う。作業は入退室管理に関する手順書に従い、定められたガウ

ニングで、清浄度の高い部屋から順に行う。 1) エントランスにて消毒液(0.05%塩化ベンザルコニウム液)を約 2L調製する。調製する水

は滅菌精製水とする。 ・ 塩化ベンザルコニウム液(0.2%) :原液(10%) 10mLを 50 倍希釈し 500mL調製する ・ 塩化ベンザルコニウム液(0.05%) :0.2%希釈液を 4 倍希釈しスプレーに詰める *消毒液は原則として調製日に使い切り、余った場合でも 1 週間以内には使いきる。

2) 環境モニタリングシステムの自動メール通報システムを無効にする。 3) 肩の高さまでの壁と機器類を、消毒液を染み込ませたクリーンルーム専用クロスで上方

から下方へ、横方向には清浄度の高い方から低い方へ清拭する。 4) クリーンルーム専用クロスが目視で汚れたら、新たな面に換えるか交換する。 5) 床に消毒液を吹き付け、クリーンルーム専用クロスを取り付けたモップで清拭する。モ

ップは交差汚染防止の為、各部屋専用に備え付けてあるものを使用する。 6) 床を拭き終わったら、清掃で使用したクリーンルーム専用クロスを捨て、ゴミ類を持っ

て、入退室管理に関する手順書に従い退出する。 7) 清浄度の低い部屋に移動し、手順 5-2 4) ~ 7)と同様に清掃する。 8) 自動メール通報システムを有効にする。 9) ゴミ類を持って退出する。 10) 前室、更衣室、廊下は棚、機器類を消毒用エタノール(70%)で清拭し、床は掃除機で清掃

後、不織布を取り付けたモップで清拭する(消毒液は使用しない)。 11) 前室のオートクレーブの水交換を行う。使用する水は精製水もしくはそれに準ずるもの

とする。

12) 定期清掃後、一晩以上経過してから衛生管理のための試験(環境検査)を行う。 5-3. 委託清掃(年 1 回:天井を含めた室内、機器全体の清掃を行う)

この清掃は専門業者に委託して行う。 1) 委託先候補へ清掃を委託したい旨を伝え、当施設の見取り図等を渡し、清掃計画書を

作成してもらう。 2) 必要なときは製造管理責任者が中心となって委託先候補と直接打ち合わせを行い、手

順の詳細や清掃を行う上での注意事項も伝える。 3) 製造管理責任者が委託先を選定し、管理責任者が承認する。 4) 購買管理基準書に従い、ディーラー及び清掃委託先の評価が行われていることを購買

先リストで確認する。 5) 居室 PC の物品購入台帳に必要事項を入力し、発注する。 6) 全てのインキュベータのバットと水を持ち出す。 7) 室内の器具・消耗品を持ち出す。 8) 自動メール通報システムを無効にする。 9) 委託先に清掃を行わせる。 10) 清掃完了の報告を受け、製造管理責任者もしくは製造管理責任者の指名した者が CPC

に入り、委託先立ち会いのもと仕上がりを点検する。 11) 自動メール通報システムを有効にする。 12) 委託先より清掃報告書を受け取り、製造管理責任者が確認し、管理責任者が承認する。 13) 清掃完了後に環境検査を行う。この作業は委託先もしくは検査担当者が行う。 14) 委託先もしくは検査担当者より環境検査報告書を受け取り、製造管理責任者が確認し、

管理責任者が承認する。 15) 持ち出した器具や未開封の消耗品等を再度培養室内に持ち込む場合、滅菌あるいは消

毒を行う。開封済みの消耗品は、再度培養室に持ち込まない。 5-4. 臨時清掃(必要に応じて随時)

環境検査で不適となった場合や作業環境の衛生度が著しく低下した場合、清掃の必要な区域

について清掃を実施する。手順は定期清掃または委託清掃に準ずるものとする。 5-5. 記録 ・ 定期清掃の内容は定期清掃作業記録(様式 CPC-B2-03-1)に記録し、定期環境検査記録と共

に「環境検査ファイル」に綴る。 ・ 委託清掃の場合は、委託先が提出した計画書、報告書等を記録とする。 ・ 臨時清掃は定期清掃または委託清掃と同様の記録とする。 ・ インキュベータ使用状況シート(様式 CPC-B2-3)に清掃をおこなった日付を記載する。

1. 目的 CPC から発生する廃棄物による交叉汚染や作業員への感染防止等、製品の品質なら

びに作業員の安全を確保することを目的に、廃棄物の処理に関する手順を記す。

2. 適応範囲 CPC から発生する廃棄物の処理全般に適用する。

3. 責任体制 製造管理責任者が CPC における廃棄物の処理に関する責任と権限を有する。

4. 処理手順 4-1 清浄管理区域(細胞調製室・サプライ室・2 次ガウニング室)

4-1-1 分別収集 1) 各作業場にて下記区分に従い廃棄物を分別収集する。

感染性廃棄物

可燃物・・・・・・・オートクレーブバッグに回収 不燃物・・・・・・・オートクレーブバッグに回収 鋭利なもの・・・・・アルミ箔・ビニールテープ・樹脂チューブの

いずれかで包装 液状なもの・・・・・CPC 専用の滅菌済み廃液用耐熱容器に回収後、

オートクレーブバッグで包装 非感染性廃棄物

可燃物・・・・・・・ゴミ袋に回収 不燃物・・・・・・・感染性廃棄物と同様 鋭利なもの・・・・・感染性廃棄物と同様 液状なもの・・・・・感染性廃棄物と同様

2) 作業終了後、それぞれの廃棄物をまとめて、清浄管理区域外に持ち出す(入退室管

理に関する手順書参照)。

4-1-2 廃棄処理 1) ゴミ袋に収集した非感染性廃棄物は、オートクレーブ室のゴミ箱に廃棄する。 2) オートクレーブバッグおよび CPC 専用の滅菌済み廃液用耐熱容器(オートクレ

ーブバッグで包装)に収集した感染性廃棄物は、オートクレーブ室のオートク

レーブで滅菌を行う。 3) 滅菌が終了した廃棄物は前室に持ち出し、感染性廃棄物専用ダンボール製回収

箱に廃棄する。滅菌済み液状廃棄物は前室の流しに廃棄する。 4) 包装した鋭利な感染性廃棄物は前室に持ち出し、感染性廃棄物専用プラスチッ

ク製回収箱に廃棄する。 *オートクレーブの使用は、オートクレーブ使用マニュアル(取扱説明書)に従う。

4-2 その他区域 1) 各作業場にて下記区分に従い廃棄物を分別収集する。

感染性廃棄物

可燃物・・・・・・・オートクレーブバッグに回収 不燃物・・・・・・・オートクレーブバッグに回収 鋭利なもの・・・・・アルミ箔・ビニールテープ・樹脂チューブの

いずれかで包装 液状なもの・・・・・CPC 専用の滅菌済み廃液用耐熱容器に回収後、

オートクレーブバッグで包装

非感染性廃棄物 可燃物・・・・・・・可燃物廃棄用ゴミ箱 不燃物・・・・・・・不燃物廃棄用ゴミ箱 鋭利なもの・・・・・感染性廃棄物と同様 液状なもの・・・・・エントランスの流しに廃棄

2) 感染性廃棄物は清浄管理区域と同様に処理する。 3) ゴミ箱に収集したゴミは適宜回収して、前室に持ち出す。 4) 前室にて収集した非感染性廃棄物は適宜、尼崎支所のゴミ集積場所へ運ぶ。 5) 前室にて収集した感染性廃棄物は適宜、尼崎支所の感染性廃棄物保管専用の鍵付き

倉庫に運ぶ。 5.廃棄物の管理

感染性廃棄物を入れた感染性廃棄物専用ダンボール製回収箱と鋭利なものを入れた感

染性廃棄物専用プラスチック製回収箱は、回収業者が回収に来るまで感染性廃棄物保

管専用の鍵付き倉庫で保管する。

6. 記録様式 なし

1. 目的 衛生管理区域における衛生環境が適切に維持されていることを付着菌試験により確認するた

めの手順を記す。

2. 適用範囲 CPC で付着菌試験を行う作業担当者に適用する。

3. 責任体制 製造管理責任者が CPC の付着菌試験に関する責任と権限を有する。

4. 遵守事項 衛生管理基準書に基づき下記の手順を遵守する。

5. 手順 定期環境検査(月 1 回)、症例搬入前検査(症例毎)及び培養担当者の手指付着菌試験(基

材播種時、Heparin/PBS 調製時)で付着菌試験を行う。 5-1. 定期環境検査(環境検査担当者が行う)

5-1-1. 使用培地 ソイビーン・カゼイン・ダイジェスト (SCD) 寒天培地に準じた培地(スタンプタイプ 一

般細菌、真菌用) *未開封の培地、または清浄管理区域内で開封後に密封しておいた培地を用いる。開封後

の保管場所はサプライ室冷蔵庫とする。

5-1-2. 準備 ・使用培地の在庫数と使用期限を確認する。在庫が足りない場合、至急発注する。 ・当該 Lot についてポジティブコントロールの採取が行われていることを確認する。もし

行われていない場合は、採取する。

5-1-3. 測定 *定期清掃後、換気のため 1 晩以上経過後、サンプリングを行う。

1) 環境検査作業記録(様式 CPC-B2-2)、付着菌試験結果記録(様式 CPC-B2-05-1)、培

地、カウントタクトアプリケーターを用意する。 2) 入退室管理に関する手順書 に従い、清浄区域に入る。 3) カウントタクトアプリケーターにセットしたスタンプ培地表面をサンプリングポイン

トに 20 g/c ㎡の負荷状態で押し付け、表面付着菌を採取する。 4) 採取箇所に残存した培地滲出液は 70% エタノールを含むベンコットで拭き上げ除去す

る。 5) 環境検査作業記録に必要事項を記入する。

5-1-4. サンプリングポイントの設定 基準

グレードAのエリアでは 3 ㎡に 1 点とする。 グレードBのエリアでは 9 ㎡に 1 点とする。

グレードC以下のエリアでは 20 ㎡に 1 点とする。

グレード A: ・ バイオハザードキャビネット(1 点)/ワークエリア内作業面中央

グレード B: ・ 細胞調製室(2 点)/ワゴン上、実験台上 ・ サプライ室(2 点)/ワゴン上、天秤台上 ・ 2 次ガウニング室(1 点)/中央付近床 ・ 清浄管理区域につながるパスボックス(1 点)/ボックス内底面中央

グレード C: ・ 1 次ガウニング室(1 点)/中央付近床 ・ デガウニング室(1 点)/中央付近床 ・ オートクレーブ室(2 点)/デガウニング室出口床、オートクレーブ付近床 ・ 細胞保存室(1 点)/机上

グレード D: ・ モニタリング室(1 点)/机上 ・ エントランス(1 点)/ワゴン上 ・ パスボックス(1 点)/ボックス内底面中央

その他: ・ モニタリング室薬用保冷庫(1 点)/内壁側面《判定基準はグレード B》 ・ 前室 (1 点)/ 床 (ポジティブコントロール)

5-1-5. 培養

1) 全てのサンプリングが終了したら、寒天培地を検査室(E 棟 1012)に運び、フタを上

にして 30℃のインキュベータで培養する。 2) 5 日間培養後、判定を行う。

5-1-6. 判定

判定は、以下の基準に従う。

区域 判定基準 (cfu / 24~30cm2 )

判定基準* 合格基準

無菌区域 :A 0 <1

清浄管理区域: B 0 <5

清浄支援区域 :C 5 <25

清浄支援区域 :D 5 <50 *数値は許容上限値を示す

5-1-7. 判定基準を満たさない場合の措置

1) 判定基準を満たさない場合、当該ポイントについて再測定を行う。 2) 再試験でも判定基準を満たさない時は、衛生管理基準書に従い、製造管理責任者は適

切に対応する。

5-1-8. 試験結果の記録 様式 CPC-B2-05-1:付着菌試験結果記録

1) 「付着菌試験結果記録」に必要事項(測定日、判定日、菌数、判定結果)を記入し、

試験担当者は記録用紙にサインをする。 2) 判定基準に従って判定を行い、判定者は記録用紙にサインをする。 3) 製造管理責任者に結果を報告し、承認を得たのち環境検査ファイルに綴る。

4) 再試験の記録は同様のフォーマットを用いた上、再試験であることを明記する。記録

には陽性の判定が出たこと、再試験の経緯も記載する。 5-2. 症例搬入前検査(チェンジオーバー時の対応に関する手順書も参照)

5-2-1. 使用培地 ソイビーン・カゼイン・ダイジェスト (SCD) 寒天培地に準じた培地(スタンプタイプ 一

般細菌、真菌用) *必ず未開封の培地を用いること。

5-2-2. 準備

・使用培地の在庫数と使用期限を確認する。在庫が足りない場合、至急発注する。 ・当該 Lot についてポジティブコントロールの採取が行われていることを確認する。もし

行われていない場合は、採取する。

5-2-3. 測定 *インキュベータセットアップ後、1 晩以上経過した後、サンプリングを行う。

1) セットアップ作業記録(様式 CPC-B2-08-1)、症例搬入前検査結果記録(様式 CPC-B2-08-2)、培地、カウントタクトアプリケーターを用意する。

2) 入退室管理に関する手順書 に従い、細胞調製室に入る。 3) カウントタクトアプリケーターにセットしたスタンプ培地表面をサンプリングポイント

に 20 g/c ㎡の負荷状態で押し付け、表面付着菌を採取する。 4) 採取箇所に残存した培地滲出液は 70% エタノールを含むベンコットで拭き上げ除去す

る。 5) セットアップ作業記録に必要事項を記入する。

5-2-4. サンプリングポイントの設定 サンプリングポイントはインキュベータ最上段と最下段の棚上面及び薬用保冷庫内右側面

とする。ポジティブコントロールのサンプリングポイントは前室床面とする。

5-2-5. 培養 1) 全てのサンプリングが終了したら、寒天培地を検査室(E 棟 1012)に運び、フタを上

にして 30℃のインキュベータで培養する。 2) 5 日間培養後、判定を行う。

5-2-6. 判定

判定は、以下の基準に従う。

区域 判定基準 (cfu / 24~30cm2 )

判定基準 合格基準

無菌区域 :A* 0 <1 *清浄管理区域内の機器であり、本来無菌区域ではないが、無菌区域と同等に扱う。

5-2-7. 判定基準を満たさない場合の措置 判定基準を満たさない場合、当該ポイントについて再測定を行うと共にチェンジオーバー

時の対応に関する手順書に従い対応する。

5-2-8. 試験結果の記録 様式 CPC-B2-08-2:症例搬入前検査結果記録

「症例搬入前検査結果記録」に必要事項を記入し、チェンジオーバー時の対応に関す

る手順書に従い処理する。 5-3. 手指の付着菌試験(製品標準書、試液の調製と管理に関する手順書も参照)

5-3-1. 使用培地 ソイビーン・カゼイン・ダイジェスト (SCD) 寒天培地に準じた培地(スタンプタイプ 一

般細菌、真菌用) *必ず未開封の培地を用いること。

5-3-2. 準備

・使用培地の在庫数と使用期限を確認する。在庫が足りない場合、至急発注する。 ・当該 Lot についてポジティブコントロールの採取が行われていることを確認する。もし

行われていない場合は、採取する。

5-3-3. 測定 *完全清潔操作を行った直後にサンプリングを行う。

1) 各手順書 に従い、完全清潔操作を行う。 2) バイオハザードキャビネットワークエリア内で、完全清潔操作者の片手(二重手袋装

着状態)3 ヶ所にもう一人の作業者がスタンプ培地を押し付ける。 3) 同じ培地を用いて逆の手も同様に行う。 4) 測定後は、外側の手袋を廃棄し、作業を続ける。

5-3-4. サンプリングポイントの設定 サンプリングポイントは完全清潔操作者の両手 6 ヶ所(片手 3 ヶ所ずつ)とする。ポジテ

ィブコントロールのサンプリングポイントは前室床面とする。

5-3-5. 培養 1) 作業が終了したら、測定後の培地を持ち出し、試験担当者に渡す。 2) 試験担当者は検査室(E 棟 1012)に運び、フタを上にして 30℃のインキュベータで培

養する。 3) 5 日間培養後、判定を行う。

5-3-6. 判定

判定は、以下の基準に従う。

区域 判定基準 (cfu / 24~30cm2 )

判定基準 合格基準

無菌区域 :A 0 <1

5-3-7. 判定基準を満たさない場合の措置 判定基準を満たさない場合、再測定が不可能であるため、不適合品管理に関する手順書に

従い処理する。

5-3-8. 試験結果の記録 様式 CPC-B2-05-2:付着菌試験(手指)結果記録

1) 「付着菌試験(手指)結果記録」に必要事項(測定日、判定日、菌数、判定結果、培

地ロット、使用期限等)を記入する。 2) 判定基準に従って判定を行い、判定者は記録用紙にサインをする。 3) 製造管理責任者に結果を報告し、承認を得たのち、採取した症例の「症例ファイル」

に綴る。また、試薬調製時の試験結果は「試薬・物品管理ファイル」に綴る。

6. 関連する標準 衛生管理基準書、製品標準書、チェンジオーバー時の対応に関する手順書

1. 目的 衛生管理区域における衛生環境が適切に維持されていることを浮遊菌試験により確認するた

めの手順を記す。

2. 適用範囲 CPC で浮遊菌試験を行う作業担当者に適用する。

3. 責任体制 製造管理責任者が CPC の浮遊菌試験に関する責任と権限を有する。

4. 遵守事項 衛生管理基準書に基づき下記の手順書を遵守する。

5. 手順 定期環境検査(月 1 回)時に環境検査担当者(教育訓練基準書参照)が浮遊菌試験を行う。

試験のサンプリングポイントは図 1 のように定める。エアーサンプラーの吸引量は 500 Lと

する(1 回の測定時間:約 5 分)。

5-1. 使用培地 ソイビーン・カゼイン・ダイジェスト (SCD) 寒天培地に準じた培地(90 mm 平板培地 一般

細菌、真菌用)

5-2. 準備 ・ 試験を行うまでにエアーサンプラーのサンプリンググリッドを 2 重包装しオートクレーブ

滅菌し(グリッド滅菌作業記録:様式 CPC-B2-06-2 に記録する)、乾燥させておく。 ・ 前日にエアーサンプラーを充電しておく(14 時間:バッテリー残量表示に関わらず必須) ・ 使用培地の在庫数、使用期限を確認しておく。

5-3. 測定 *定期清掃後、換気のため 1 晩以上放置後、サンプリングを行う 1) 環境検査作業記録(様式 CPC-B2-2)、浮遊菌試験結果記録(様式 CPC-B2-06-1)および

エアーサンプラー、グリッド、平板培地を必要数用意する。 2) 入退室管理に関する手順書 に従い、清浄区域に入る。 3) サンプリングを行う順序は、清浄度の高い順から細胞調製室、サプライ室と進めていく。

室内の各ポイントについても清浄度の高低差に注意する。*まず各部屋の安全キャビネ

ット内のサンプリングを行う。 4) 培地、グリッドおよびエアーサンプラーを持って浮遊菌試験を行う部屋に入室する。 5) 所定の位置にエアーサンプラーを設置する。設置場所は適切な台(ワゴン、椅子等)の

上とし、直接床に置かない。 6) 培地に日付、サンプリングポイントを明記する。 7) エアーサンプラーに蓋をしたままの培地をセットする。 8) 培地の蓋を取り外して、清潔な面上に置く。 9) グリッドを滅菌バックから取り出し、グリット面上に手をかざさないように注意しなが

らエアーサンプラーにしっかり捩じ込む。 10) ON/OFF ボタンを押し設定表示 (500 L) 確認後、START ボタンを押す。 11) 実際の吸引開始まで 10 秒のインターバルがあるので、その間に部屋から退出する。 12) 吸引終了後、再度入室し、グリッドを清潔にはずして、培地に蓋をする。

13) 安全キャビネット内でのサンプリングが終わった部屋から室内の他のポイントのサンプ

リングを行う。原則として使用したグリッドは再使用しない。 14) 作業記録用紙に必要事項を記入する。

5-4. 培養

1) 全てのポイントのサンプリングが終了したら、寒天培地を検査室 (E 棟 1012)に運び、

フタを下にして 30℃ のインキュベーターで培養する。 2) 5 日間培養後、判定を行う。

5-5. 判定 判定は、以下の基準に従う。

区域 判定基準 合格基準 (cfu/plate)*1 ( cfu/m3 )*2 ( cfu/m3 )

無菌区域 :グレード A 0 <1 <1

清浄管理区域: グレード B 0 <1 <10

清浄支援区域 :グレード C 5 10 <100

清浄支援区域 :グレード D 5 10 <200 *1:数値は許容上限値を示す

*2:1m3(1000ℓ)中の菌数=培地上のコロニー数 × 2

5-6. 判定基準を満たさない場合の措置 1) 判定基準を満たさない場合、当該ポイントについて再測定を行う。 2) 再試験でも判定基準を満たさない時は、衛生管理基準書に従い、製造管理責任者は適切

に対応する。

5-7. 試験結果の記録 様式 CPC-B2-06-1:浮遊菌試験結果記録

1) 「浮遊菌試験結果記録」に必要事項(測定日、判定日、菌数、判定結果)を記入し、試

験担当者は記録用紙にサインをする。 2) 判定基準に従って判定を行い、判定者は記録用紙にサインをする。 3) 製造管理責任者に結果を報告し、承認を得たのち環境検査ファイルに綴る。 4) 再試験の記録は同様のフォーマットを用いた上、再試験であることを明記する。記録に

は陽性の判定が出たこと、再試験の経緯も記載する。

6. 関連する標準書

衛生管理基準書、製品標準書

1. 目的 衛生管理区域における衛生環境が適切に維持されていることを清浄度測定試験により確認す

るための手順を記す。

2. 適用範囲 清浄区域内の清浄支援区域について適用する。無菌区域および清浄管理区域については別途、

環境モニタリングシステムで管理する。

3. 責任体制 製造管理責任者が CPC での清浄度測定試験に関する責任と権限を有する。

4. 遵守事項 衛生管理基準書に基づき下記の手順を遵守する。

5. 手順 ・ 清浄度測定試験は空中微粒子数の測定を行うものとする。 ・ 環境検査担当者(教育訓練基準書)が試験を行う。 ・ サンプリングポイントは図1のように定める。 ・ 流量は 0.1 cft/min (2.83 L/min)で 10 分間測定し、3 回連続測定を行った平均値をとる。(測

定時間:約 30 分) ・ パーティクルカウンターは、製造・衛生管理に使用する機器の点検校正に関する手順書に

従い校正を行っているものを使用する。

5-1. 準備 ・ パーティクルカウンターを充電しておく (16 時間)。

5-2. 測定 *定期清掃後、換気のため 1 晩以上経過後、清浄度試験を行う。

1) 環境検査作業記録、清浄度測定試験結果記録、パーティクルカウンターを用意する。 2) 入退室管理に関する手順書 に従い、サプライ室に入る。

以下 3)~5)の作業はサプライ室にて行う。 3) パーティクルカウンターを準備し、本体下部のスイッチを ON にする。 4) 設定を確認する<Count Mode = Average (#cycles = 003)、Period = 00:10:00 >。 5) 吸入口にフィルターを取り付け 10 分以上測定し、数値が 0 になることを確認する(ゼロ

カウント)。 6) 元のチューブに付け替え、パーティクルカウンターを持ってサンプリングを行う部屋へ

移動する。 7) パーティクルカウンターをセットする。 8) 1 ボタンを押すと測定が始まるので静かに部屋から退出する。 9) 約 30 分後、清浄度測定試験結果記録を持って部屋に入る。 10) 1 ボタンを押して 3 回測定の Average 値を表示させて、記録用紙に記入する。 11) 2 ボタンを押して 3 回測定の Minimum値を表示させて、記録用紙に記入する。 12) 3 ボタンを押して 3 回測定の Maximum 値を表示させて、記録用紙に記入する。 13) 4 ボタンを押してメモリを消去する。 14) 作業箇所を 70%エタノールで清拭する。 15) 記録用紙とパーティクルカウンターを持って次のポイントに移動し、同様に測定と記録

を行う。

16) すべてのポイントについて測定が終わったら、記録用紙とパーティクルカウンターを持

って退出する。

5-3. 判定 判定は、以下の基準に従う。

区域 判定基準 (0.5μm)

不合格時の措置 ( 個/ft3 ) ※1) ( 個/m3 )

清浄支援区域: グレード C <9,990 <353,000 再試験実施

清浄支援区域: グレード D <99,900 <3,530,000 再試験実施 ※1) 0.1 cfm (2.83lpm)×10min=28.3L=1ft3、1m3=1000L として計算した概算値

5-4. 再試験

1) 不合格の場合、当該ポイントについて再測定を行う。 2) 再度不合格の時は、状況を製造管理責任者に報告する。

5-5. 記録 様式 CPC-B2-07-1:清浄度測定試験結果記録 1) 「清浄度測定試験結果記録」に必要事項(測定日、判定日、測定値、判定結果)を記入

し、試験担当者は記録用紙にサインをする。 2) 判定基準に従って判定を行い、判定者は記録用紙にサインをする。 3) 製造管理責任者に結果を報告し、承認を得たのち環境検査ファイルに綴る。 4) 再試験の記録は同様のフォーマットを用いた上、再試験であることを明記する。記録に

は基準値を超えたこと、再試験の経緯も記載する。

6. 関連する標準書

衛生管理基準書、製品標準書

1. 目的 製品の品質を確保するため、CPC において細胞培養に用いるインキュベータおよび薬用保

冷庫は、CPC における定期清掃および定期環境試験とは別に、各症例のチェンジオーバー

時に個別に清掃および検査を行う。本手順書はこれらチェンジオーバー時における対応に

関する手順を定めるものである。

2. 適用範囲 CPC で症例に使用するインキュベータ及び薬用保冷庫に適用する。

3. 責任体制 製造管理責任者が CPC でのチェンジオーバー時の対応に関する責任と権限を有する。 製造管理責任者は各作業の実施時期を計画し、作業担当者を指名する。症例搬入前検査は

症例搬入前検査担当者(教育訓練手順書参照)に認定されている者を指名する。

4. 遵守事項 衛生管理基準書に基づき下記の手順を遵守する。

5. 手順 ・ 症例搬入予定日の 10 日前までに使用予定のインキュベータのセットアップを行う。 ・ セットアップ後、症例搬入前検査を行う。 ・ 搬出(培養終了)後、使用したインキュベータと薬用保冷庫のクリーンアップを行う。

5-1. セットアップ

準備 ・ インキュベータ用バットをアルミホイルで包装し、乾熱滅菌する(180℃・1 時間※) ・ 滅菌精製水の在庫と使用期限を確認する ※ 乾熱滅菌は機器運転時間ではなく、設定温度保持時間を指定するモードを使用すること。

そうでない場合、運転時間を 5 時間に指定する。

1) 以下のものを用意する。 ・ セットアップ作業記録(様式 CPC-B2-08-1) ・ 安息香酸メチル(CPC内専用) ・ スパーチュラ ・ 滅菌済みバット(アルミホイル包装) ・ 滅菌精製水 2L / 1 症例 ・70%エタノール

2) 入退室管理に関する手順書 に従い、使用予定の細胞調製室に入る。 *以下 3)~7)の作業は庫内環境保持のため、出来るだけ素早く行うこと 3) 使用予定のインキュベータ内にアルミホイル包装を外したバットを仮設置する。出来る

だけバット及び庫内を触らない様に、包装を外しながらセットすること 4) バットに安息香酸メチル 0.6g (スパーチュラに約 10 杯分)を入れ、滅菌精製水 2Lで奥へ

流し入れる。 5) バットが確実に奥まで当たるように再セットする。 6) 作業時に触れた部分を 70%エタノールで清拭し、扉を閉める。 7) インキュベータの CO2濃度を 5%に設定する。 8) テープに日付と作業内容(セットアップ)を記入し、扉前面に貼る。 9) インキュベータ取り違え防止のため、扉にテープ(上段:赤、下段:白)で封をする。 10) 薬用保冷庫の扉の上段又は下段部(インキュベータに合わせる)にテープを貼る。

11) 症例 ID が決定している場合はインキュベータおよび薬用保冷庫に貼ったテープに ID を

記載する。 12) ゴミを持って退出する。 13) 自動異常メール通報システムのインキュベータ CO2 濃度を「通報する」に変更する。 ・多点環境モニタリングシステム画面を確認する ・PC の横にある CPU changer の中央ボタンを押し、通報システム画面に切り替える。ソフト

左上のステータス表示が稼動中であることを確認する。 ・操作したい機器の”通報”設定を「通報する」に変える ・一度、通報システムを停止する(稼動停止ボタンを押し、user ID, password を入力→OK) ・再度システムを開始する(稼動開始ボタンを押し、user ID, password を入力→OK) *停止→再開を行わないと変更した設定が反映されないので注意 ・設定を再確認し、測定が再開した事を確認する(ステータス表示が稼動中になる)。 ・CPU changer の中央ボタンを押し、環境モニタリングシステム画面に復帰する。

作業の記録

・ 環境検査ファイルのインキュベータ使用状況シート(様式 CPC-B2-3)に日付と作業内

容(セットアップ)を記入する。 ・ セットアップ作業記録に必要事項(作業日、作業担当者名、作業場所、試薬ロット、使

用期限等)を記録し、「環境検査ファイル」に綴る。

5-2. 症例搬入前検査 セットアップ後一晩以上経過し、十分インキュベータ内の湿度、CO2濃度が安定してから

セットアップを行ったインキュベータおよび薬用保冷庫の検査(症例搬入前検査)を行う。 症例搬入前検査は症例搬入前検査担当者がインキュベータ CO2 濃度確認試験、付着菌試験、

落下菌試験をこの順で実施する。

5-2.1. 検査の実施 準備 ・付着菌試験と落下菌試験用の培地の在庫数と使用期限を確認する。 ・炭酸ガス測定器を充電し、5%CO2標準ガスを用いて校正しておく。

1) 以下のものを用意する。

・使用予定インキュベータの セットアップ作業記録 ・付着菌試験用培地 3 枚 / 1 症例 ・落下菌試験用培地 3 枚 / 1 症例 ・炭酸ガス測定器 ・70%エタノール

2) 入退室管理に関する手順書 に従い、細胞調製室に入る。 3) CO2濃度確認試験

セットアップしたインキュベータの CO2濃度を炭酸ガス測定器を使用してチェックす

る。必ず扉を開ける前に実施すること。 ・ インキュベータの CO2濃度表示を見て、5%と表示されていることを確認する。 ・ 炭酸ガス測定器をインキュベータのサンプルポートに接続し、スイッチを ON にする。

表示される数値が安定したら、その値を CO2濃度として記録する。 ・ 計測した CO2濃度が 5%(±1%)の時、合格とする(試験続行、付着菌試験へ)。この

範囲を逸脱した場合は、以降の試験は行わず、直ちに製造管理責任者に連絡する。 *以下 4)~6)の作業は庫内環境保持のため、出来るだけ素早く行うこと 4) 付着菌試験

・ セットアップ済みのインキュベータおよび薬用保冷庫について付着菌試験を行う。

(付着菌試験に関する手順書参照) ・ 付着菌試験のサンプリングポイントはインキュベータ内最上段と最下段の棚上面およ

び薬用保冷庫内右側面とする。また、ポジティブコントロールとして前室床面にてサ

ンプリングを行う。 5) 落下菌試験 ・ セットアップ済みのインキュベータについて、落下菌試験を行う。(衛生管理基準書

参照) ・ 落下菌試験のサンプリングポイントはインキュベータ内棚最下段とする。また、ポジ

ティブコントロールとして前室にて同様にサンプリングを行う。 6) 作業時に触れた部分を 70%エタノールで清拭し、扉を閉める。 7) 扉前面のシールに日付と作業内容(検査)を記入する。 8) 培地を持って退出する。 作業の記録

・ 環境検査ファイルのインキュベータ使用状況シート(様式 CPC-B2-3)に日付と作業内

容(症例搬入前検査)を記入する。 ・ セットアップ作業記録に必要事項(作業日、作業担当者名、作業場所)を記録し、環境

検査ファイルに綴る。

5-2.2. 検査結果の判定 衛生管理基準書および付着菌試験に関する手順書に従い、落下菌試験および付着菌試験の

培養と判定を行う。 ・CO2濃度確認試験、付着菌試験および落下菌試験の判定がいずれも合格の場合、症例搬

入前検査は合格とする。 ・ いずれかの判定が不合格の場合、症例搬入前検査は不合格とし、再試験を行う。

5-2.3. 再試験 不合格と判定された試験について、5-2.1 に従い当該ポイントの再サンプリングを行う。ま

た、他に空いているインキュベータがあればセットアップおよび症例搬入前検査を実施し、

培養予定場所の変更に備える。 ・ 再試験で合格の場合、当該の症例搬入前検査は合格とする。 ・ 再試験の結果も不合格の場合、是正処置管理基準書(予防処置の項)に従い状況を製造

管理責任者に報告する。

5-2.4. 検査結果の記録 1) 症例搬入前検査結果記録(様式 CPC-B2-08-2)に必要事項(測定日、判定日、菌数、

判定結果、培地ロット、使用期限等)を記入し、担当者は記録用紙にサインをする。 2) 判定基準に従って判定を行い、判定者は記録用紙にサインをする。 3) 製造管理責任者に結果を報告し、承認を得たのち環境検査ファイルに綴る。 4) 前室のホワイトボードに検査 OKと記載する。 ■ 再試験の記録は同様のフォーマットを用いた上、再試験であることを明記する。記録

には再試験の経緯も記載する。

* 症例の延期等により、症例搬入前検査後 2 週間以上使用しなかった場合は、搬入前

に改めて症例搬入前検査(2 回目)を行う。 2 回目の検査後も 2 週間以上使用しなかった場合はクリーンアップを行う。

5-3. クリーンアップ 培養終了後、使用したインキュベータおよび薬用保冷庫のクリーンアップを行う。

1) 以下のものを用意する。 ・ クリーンアップ作業記録(様式 CPC-B2-08-3) ・ ゴミ袋 ・70%エタノール

2) 自動異常メール通報システムのインキュベータ CO2 濃度を「通報しない」に変更する

(5-1. 13)参照) 3) 入退室管理に関する手順書 に従い、細胞調製室に入る。 *以下 4)~6)の作業は庫内環境保持のため、出来るだけ素早く行うこと 4) インキュベータ内のバットを引き出し、バット内に残った水ごと 2 重にした黒ビニー

ル袋に入れる。 5) 70%エタノールを含ませたベンコットで、インキュベータ内壁、仕切り、内ガラス扉

を拭きあげる。 6) 扉を閉め、CO2 濃度を 0%にする。 7) 扉前面のシールに日付と作業内容(クリーンアップ)を記入する。 8) 薬用保冷庫内も同様に 70%エタノールで拭きあげる。

(他の症例が入っている場合、クリーンアップは行わない。) 9) 症例 ID シールを剥がし、ゴミとバットを持って退出する。

作業の記録 ・ 環境検査ファイルのインキュベータ使用状況シート(様式 CPC-B2-3)に日付と作業

内容(クリーンアップ)を記入する。 ・ クリーンアップ作業記録に必要事項(作業日、作業担当者名、作業場所)を記録し、

環境検査ファイルに綴る。

6. 記録様式 CPC-B2-08-1 セットアップ作業記録 CPC-B2-08-2 症例搬入前検査結果記録 CPC-B2-08-3 クリーンアップ作業記録

1. 目的 血液を介して伝播する代表的なウイルスとして、B 型肝炎ウイルス(HBV)、C 型

肝炎ウイルス(HCV)、ヒト免疫不全症ウイルス(HIV)等が挙げられる。当 CPCで

はこれらウイルスに対する検査で陰性を証明された細胞のみが搬入されているが、

感染直後で検出不可能な期間、いわゆる空白期間(ウィンドウピリオド)である可

能性は否定できない。以上を考慮し、ヒト試料の作業従事者への曝露や試料を扱っ

た針やメスによる傷害事故といった感染経路の遮断を目的とし、CPC における作業

中の血液及び培養液の飛散・漏出時に的確な処理ができるよう対応手順を定める。 加えて、事故発生時の対応も示す。

2. 適応範囲 CPC 内での作業中における血液及び培養液の飛散・漏出時に適応する。

3. 責任体制 グループ長が CPC での感染防止に関する責任と権限を有する。

4. 遵守事項 衛生管理基準書に基づき下記の手順を遵守する。

5. 手順 5-1. 予防対策

(1) ヒト試料に付随する情報 グループ長は、取り扱うヒト試料がB 型肝炎ウイルス(HBV)、C 型肝炎ウ

イルス(HCV)、ヒト免疫不全症ウイルス(HIV)、成人T細胞白血病ウイル

ス(HTLV)について陰性であることを感染症検査結果により確認する。 (2) 保護用具の使用

ヒト試料を取り扱う場合、以下の保護用具を使用する。 〈培養室内〉 手袋、ゴーグル、サージカルマスク、滅菌衣 〈上記以外〉 手袋、白衣

(3) 保護用具の管理 使用済みの手袋、サージカルマスクは廃棄する(廃棄物に関する手順書参

照)。使用後のゴーグル、滅菌衣は滅菌を行い、白衣は洗浄を行う。

(4) 器具類の取り扱い ヒト試料に直接触れる器具類は可能な限りディスポーザブル製品を使用する。 ディスポーザブルでない器具にヒト試料が付着した場合、消毒もしくは滅菌

をする。注射針の扱いに関しては特に細心の注意を払い、使用後は針をキャ

ップからはずして再度もどす操作(リキャップ)は行わずに廃棄する。

(5) 器具類の廃棄 使用済みのディスポーザブル器具類は滅菌の上、感染性廃棄物として処理す

る(廃棄物に関する手順書参照)。

(6)ヒト試料を含んだ培地などの廃棄 廃液用耐熱容器に回収した培地などは滅菌して廃棄する(廃棄物に関する手

順書参照)。

5-2. 事故時の対応 (1)暴露部位の治療

ヒト試料に曝露された皮膚や創部は流水や石鹸で良く洗い流す。粘膜面は流

水洗浄する。針等による損傷部は消毒剤で消毒し、治療する。 ・床や壁に血液及び培養液が飛散・漏出した場合 1. 床に飛散・漏出した場合、該当箇所にクリーンルーム用の不織布を掛け血液

及び培養液を染込ませる。 2. 染込ませた不織布を取り、消毒用エタノールで清拭する。

・床に血液及び培養液が飛散・漏出し、割れ物が混入している場合 1. 床に飛散・漏出した場合、該当箇所にクリーンルーム用不織布を掛けて液体

を染込ませる。 2. U 字の入れ物にバイオハザード用のビニル袋をかけておく。 3. スクイージ様のものを使用し、不織布と割れ物をすくい取り 2.のビニル袋

に入れる。 4. 消毒用エタノールで清拭する。

・人または作業衣に血液及び培養液が飛散した場合 1.可及的速やかに後室に移動し汚染された衣料を脱衣する。脱衣した物はオー

トクレーブバックに入れ、滅菌処理の措置を行い所定場所に廃棄する。 再度 70%消毒用アルコール(後室などに常備している)で体に汚染物が付着

している可能性のある場所を十分に清拭する。 2.消毒用エタノール(70%)を不織布に十分滲みこませ飛散・汚染した箇所を清

拭する。また、汚染された者が接触した箇所は、事故処理後再度十分に消毒

剤で清拭する。

(2)事故発生後の対応 事故が発生した場合は(1)の処置ののち、直ちに製造管理責任者に報告する。製

造管理責任者はその内容を管理責任者およびグループ長に報告する。 (1)の処置では不十分なほど作業員への被害が大きい場合(例えば出血を伴うと

き)、尼崎支所緊急連絡網にある病院(表 1)を受診する。病院の医師が必要と

判断した場合は、受傷した作業員自身の感染症検査も行う。

表1 病院連絡先

6. 記録および報告 ・血液及び培養液の飛散・漏出の場合

血液及び培養液の飛散・漏出報告書(様式 CPC-B2-09-1)に発生の概略を記し、

製造管理責任者に報告する。 ・針刺し・切創事故の場合

速やかにグループ長に報告し、針刺し・切創事故報告書(様式 CPC-B2-09-2)に災害発生の概略を記す。

7. 関連する標準書

製造衛生管理基準書、製品標準書

県立尼崎病院 06-6482-1521 尼崎中央病院 06-6499-3045