中級日本語学習者学習過程 に見られるパッシブ 定着 に関する 考察...

Transcript of 中級日本語学習者学習過程 に見られるパッシブ 定着 に関する 考察...

1

愛知教育大学大學院 平成 22 年度修士論文抄録

中級日本語学習者学習過程に見られるパッシブ定着に関する考察

―比較表現の習得実態を例として―

日本語教育領域 王娟

1.はじめに

近年、日本語教育における中級教育に関心が集まっている。これは初級教育向けの研究

がかなり進んでおり、相関教材もある程度整備されているという理由もあるが、上級への

発達につながる一環としての重要性や、中級教育における様々な難題そのものも関心が集

まる一因である。特に中級教育の本質と中級学習者の日本語習得に見られる諸問題につい

ての議論が多い。

もともと中級という言葉の定義が曖昧であり、日本語教育に携わるもののなかに共通の

理解があるのか問われているが、その場合、日本国際教育協会と国際交流基金で行ってい

る日本語能力検定試験の認定基準を参照することが多い。この認定基準によれば、日本語

能力検定試験2級(やや高度の文法・漢字(1000 字程度)・語彙(6000 語程度)を習得し、

一般的な事柄について、会話ができ、読み書きができる能力(600 時間程度))レベルを

中級と考えるのが一般的であった。しかし、1級や 2級に合格した者であっても、実際の

言語生活において必ず十分な日本語運用能力を発揮できるとは言えない場合があるという

ことも指摘されてきた。

そこで、2004 年から日本語能力検定試験の改訂作業が開始され、新しい検定試験では、

「コミュニケーション能力」を測定することが目標として示された。

この大規模で公的な日本語テストの改定は日本語教育の現場に波及効果をおよぼすに違

いない。初級段階の教育では共通の内容が多く、学習者の習得特徴も共通の経験としてか

なり認識されているということもあり、順調に転向できるだろう。しかし、今までのいわ

ゆる中級教育の内容や方法は必ずしも明確ではないため、新しい内容と目標に合わせて新

たな視点でどのように中級教育を行っていくのか、考え直さなければならない。特に、い

わゆる中級学習者の習得実態、習得特徴を把握した上での実践が大切になるだろう。

そこで、本稿では比較表現の習得実態を例に、中国人中級学習者学習過程に見られる定

着の特徴について考察し、その定着の特徴につながる原因を探り、中上級の文法項目の構

築や中級指導の方向について考えてみたい。

2

2.先行研究

中級学習者の習得に見られる諸問題について、吉田(2007:258)は指示詞を例に、中級

学習者の問題を指摘し、以下の三つの提言を行った:

a 理解語彙と使用語彙の区別があるように、文法項目についても、理解文法項目と使

用文法項目の区別をしていくべきである。

b 初級において文法項目の学習を簡略化したのなら、どこかの段階でその整理や修正

を必ずすべきである。

c 習得が困難な学習項目に関しては、段階を踏んで、巧みに操れるように徐々に使い

慣らして行く言語使用者のための規則を提示すべきである。

また、趙・呉・笠原(2004)は、中国人留学生を対象に、中・上級日本語学習者にとっ

て誤りやすいと考えられる「助詞・形容詞・自動詞・他動詞・待遇表現」などの項目に焦

点を絞って誤用分析を行い、中・上級学習者へのよりよい日本語教育のための示唆と対策

について述べた。

以上のように、中級学習者の学習過程に見られる問題を取り扱う研究は少なくないが、

大まかに分類すれば、以下の三つの方向が提示されている。

a 語彙力をいかに増やすかという観点を持ったもの

b 上級到達後も習得されない基本文法項目について分析を行ったもの

c 日本語らしさの不足を指摘したもの

これらの研究によって、中級学習者の学習実態がある程度はっきりさせられたが、実際

の学習効果に関する考察が少ない。吉田(2007)では文法項目に対して「理解文法項目」

と「使用文法項目」の概念を用いている。本稿ではこの概念を認めた上で、「使用文法項

目」は使用に至らず、学習した際理解項目として吸収したが、直ちに記憶では死語となっ

てしまい、使用項目として定着できず、表現力の向上が実現できないという状態を「パッ

シブ定着項目」と呼び、目標レベルに到達しやすい項目を「アクティブ定着項目」と呼ぶ。

アクティブ定着とパッシブ定着は学習者の学習定着過程に並存し、交替で現れるものだが、

本稿はパッシブ定着という特徴だけに注目し、パッシブ定着項目を考察の対象とする。

また、比較表現に関しては、その定義ははっきりしてはいないが、本稿では、話し手が

二つあるいは二つ以上の人・事物に関して、ある共通の性質を設定し、それを基準として

優劣関係、大小関係あるいは同等関係を述べたり、またある基準・標準に照らして評価し

たりする表現を比較表現とする。

3

3.比較表現のデータ

比較表現に関して、中級学習者向けの教材では実際どのようなものが取り入れられて

いるのだろうか。ここではいくつかの教材(『中上級日本語ニューアプローチ』など)か

らデータを集めてみた。

集めたデータを見ると、実際教材から取り出したデータは日本語能力検定試験出題基準

(改訂版)にあげられたデータより遥かに多いことがわかる。もちろん、中級の中に初級

の内容が含まれることは当然である。日本語能力検定試験出題基準は、現在日本の国内外

において広く使用されている数種の初級用日本語教科書を基礎資料として作成したもので

あり、ある意味で日本語教育現場の方向舵でもあるため、取り上げられた文法項目はその

レベルに対応した基本的なもので、習得されるべきものだと言ってもよかろう。

しかし、実際の教科書では中級という枠を超えたものもかなり取り上げられている。中

級と上級の間にはっきりとした境目がないのもその原因のひとつである。中級と上級をき

れいに切り分けることが困難であるため、中級だけの文法項目の特定は不可能である。だ

から、本稿では最初から考察の対象となる文法項目を特定することではなく、典型的な文

法項目を中心にし、そのほかの文法項目にも目を配りながら、実際の考察から中級学習者

の傾向を見るという逆のアプローチを取る。

そして、以上の方針に基づいて、集めてきた比較表現のデータの整理を行った。

4.調査の概要

第 3章では、比較表現および学習者が間違いやすいところについて説明した。ただ、本

稿では日本語の比較表現のごく一部だけを取り上げたに過ぎない。このように豊富な表現

方法が存在している一方、学習者がどこまで理解ができていて、どこまで使用項目として

マスターするだろう。もちろん、表現方法の選択は使用環境(文体など)や学習者個人の

好みなど、分析不可能な要素もあるだろうが、学習者の使用傾向から、ある程度のことが

分からないことでもないと考えられる。その使用傾向、使用実態を明らかにするため、以

下の三つの調査を行った。

1)学習実態調査とイラスト作文調査: 2010 年 10 月から 11 月にかけて、中国南京

師範大学に在籍し、日本語を専攻とする中国人日本語学習者 60 名に対して、筆記での産

出テストを用いて調査を行った。学習実態調査は以下のような選択式問題である。

(36)兄_弟のほうが背が高い。

Aから Bまで Cより D ほど

(37)富士山に登る___軽装ですね。

Aにしては Bわりには

4

調査の 28 項目のうち、「より」、「ほど」に関する問題はそれぞれ 5問で、「くら

い」の文型を考察する問題は 3問である。また、「にもまして」、「以上に」、「と比べ

て」の使い分けを考察するためのものは 2問、「にしては」、「わりには」、「わりに」

に関するものは 9 問あり、一番多く取り入れた項目である。そのほか、「~このうえな

い」「~に劣らない」「~の極まり」「~極まりない」など上級レベルと言ってもいいも

のも1問ずつ取り入れた。副詞に関するものは、「もっと」「さらに」「ずっと」「ま

だ」についての問題 2問だけ設けた。問題をランダムに並べて出題し、回答をそれぞれの

項目ごとにまとめて、調査対象者の正解率を 2年生、3 年生で集計し分析を進めた。

2)次のイラストを用いた作文調査。

3)補助の作文調査:調査対象者は愛知教育大学の中国人留学生の Aさんと B さんである。

Aさんは来日して1年半たっている。日本に来る前に 1 年間の日本語教育を受けていたた

め、合計 2年半日本語の勉強をしていた。日本語能力検定試験を受けていないが、大学院

の試験に受かった。Bさんは来日して 2年経っている。日本に来る前に一年日本語を勉強

していたため、合計 3年間日本語の学習をしてきた。合格しなかったが、A さんと同じく

日本語能力試験 1 級を受けており、中級学習者と見てもいいと思われる。A さんと Bさん

5

に対して、2010 年 7 月後半から、月に 2回ほどの作文調査を行った。2010 年 12 月上旬ま

で、それぞれ 10編、合計 20 編の作文データを集めた。

5.調査の結果と考察

学習実態調査の結果の一部を示すと以下のとおりである(「より」の習得を例にとる)。

1.兄_弟のほうが背が高い。Aから B まで C より Dほど

5.この経験はしないよりは__です。 Aするべき B したほうがいい C したらいい D するはず

8.それは冗談__いたずらだよ。 A というより Bといったら Cから言って Dからして

9.子供をほめることは大事だと言われています。しかる___はましだと思います。

A ほう Bこと Cもの D より

25.結果は期待した__すばらしかった。 A ほど Bより Cことで D おかげで

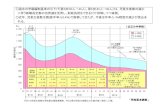

「~より」問題の正解者数

イラスト作文調査から集計したデータは以下のとおりである。2 年生(30

名)

3年生

(30 名)

合計

(60名)

有効文 誤用 有効文 誤用 有効文 誤用

~は~より〈形容詞/ナ形容詞〉 36 1 17 0 53 1

(~より)~のほうが〈形容詞/ナ形容詞〉 19 0 18 0 37 0

~は~より〈具体的な数字〉 29 0 20 0 49 0

6

(~より)~のほうが〈具体的な数字〉 17 0 26 0 43 0

~は~より〈程度副詞〉 14 0 18 0 32 0

(~より)~のほうが〈程度副詞〉 13 0 19 0 32 0

~は~ほど~ない 2 0 10 1 12 1

~と比べ物にならないほど 0 0 2 0 2 0

と/に比べて/比べると 1 0 7 1 8 1

~にもまして 0 0 3 3 3 3

一番 27 1 28 0 55 1

もっと/さらに/ずっと 8 2 10 1 18 3

極めて/最も 1 0 4 0 5 0

調査の結果から、次のことが明らかになった:

(1)学習が進むにつれて、理解項目は確実に増えていくが、使用項目は期待したほど

増えていない。

(2)中級学習者の日本語産出に関しては、ひとつの事柄を表す表現に選択余地がある

場合、初級文法項目を使う傾向が強い。

(3)省略、語順の調整などに慣れていないため、文法的に間違いはないが、不自然さ

が残っているものが多い。

(4)類似した語彙や文型の場合、ニュアンスの違いが使い分けられるようになるまで

の定着がより難しく感じられている。

(5)比較表現の文型では、肯定形は否定形より定着度が高い。

(6)優劣関係、大小関係を表す典型的な比較表現の定着度はやや高いが、同等関係、

基準に照らして評価したりする比較表現の定着度は低い。

6.中級文法指導の現状及び現場への提案

以上の考察をもとに、いくつかの提案を試みる。

(1)中級段階の新出文型、語彙の提出は初級段階と同じ方法では結果的に思うとおりに

行かないことが多い。中級段階の教育では、ただひとつひとつの文法項目そのもの

を教えるより、いかに学んだことの整理や関連付けを通して、新しい項目の運用ま

で到達させるかということを考えなければならない。

(2)多くの中級学習者が、初級文法を用いて文法的にも間違いがない作文を書いている。

教える側も間違いがなければいいという程度で満足していることが多いが、その程

7

度の満足にとどまったら、新しい項目の定着も遅れてしまうに違いない。なんらか

の工夫をしなければならない。

(3)中級学習者の学習の特徴を考慮し、常に学習者と同じ目線で考える必要がある。あ

る程度の基礎知識ができた中級学習者にとって、「整理する」「区別する」ことがさ

らに重要になってきた段階で、教える側もそれなりに応える必要がある。

(4)それぞれの言語にそれぞれの使用習慣がある。その使用習慣を知らないと、自然な

言語使用に上達するのは難しい。日本語は中国語と違い、聞き手への配慮を考える

傾向が強い言語である。こういった習慣的なものを理解できていないことも言葉遣

いの改善に消極的な姿勢を示す原因のひとつと考えられる。

7.まとめと今後の課題

この論文では中国人日本語学習者の比較表現の習得を例に、中級日本語学習者学習過程

に見られるパッシブ定着を考察し、中級日本語学習者の習得特徴を分析した。その特徴を

考えたうえで、現在の中級日本語教科書の文法構築への反省と日本語教育現場への提案を

試みた。

しかし、調査対象や調査対象者が限られていることもあり、結果的には完全に望んでい

たデータを手に入れたわけではない。この点に関しては、さらに調査の方法を改善する必

要があると自覚している。また、調査の結果を如何に中級日本語の教育現場に応用できる

かということも、これから実際の教育実践で試していく必要がある。

主要参考文献

安達太郎(2001)「比較構文の全体像」『広島女子大学国際文化学部紀要』第 9 号

庵功雄・高橋信乃・中西久美子・山田敏弘(2000)『初級を教える人のための日本語文法

ハンドブック』スリーエーネットワーク

庵功雄・高橋信乃・中西久美子・山田敏弘(2001)『中上級を教える人のための日本語文

法ハンドブック』スリーエーネットワーク

宇佐美洋(2009)「生活場面における日本語を評価、測定の場面から考える」『日本語学習

者による言語運用とその評価をめぐる調査研究:「日本語能力の評価基準・項目の開

発」成果報告書』独立行政法人 国立国語研究所

奥田寛(1992)「日中両国の比較文」大河内屋康憲編『日本語と中国語の対照研究論文集

上』くろしお出版

国際交流基金・日本聞く際教育協会(2002)『日本語能力試験出題基準 改訂版』

小林ミナ(2009)「基本的な文法項目とは何か」小林ミナ・日比谷潤子編『日本語教育の

過去・現在・未来 第 5巻文法』凡人社

8

趙嫦虹・呉珺・笠原祥士郎(2004)「日本語中・上級中国人学習者を困らせる日本語の問

題点に関する一考察」『北陸大學紀要』第 28 号

中村妙子(1991)「中級日本語について」『ICU 日本語教育研究センター紀要』第 1号

野瀬昌彦(2008)「比較と類似を表す構文に関する対照研究:日本語、英語とトクピンシ

ン」『東北大学言語学論集』第 17号

吉田一彦(2007)「日本語中級・上級文法構築の提案―指示語を例として―」『タイ国日本

研究国際シンポジウム 2007 論文報告書』チュラロンコーン大学文学部

http://arts.chula.ac.th/~east/japanese/.../houkokusyo_24.pdf

渡辺未央(1995)「日本語の比較表現についての一考察 -比較の基準と程度性について

-」神戸市外国語大学文法研究会『さわらび』第 4号

西藤洋一·亚希(2004)《现代日本语文型》学林出版社

周小兵(2004)〈学习难度的测定与考察〉《世界汉语教学》第 1 期