约翰·威廉斯《斯通纳》: 如果你知道自己想要什么...

Transcript of 约翰·威廉斯《斯通纳》: 如果你知道自己想要什么...

34

地址:北京市朝阳区农展馆南里10号 邮政编码:100125 总编室电话/传真:(010)65003319 新闻部电话/传真:(010)65002492 宣传发行部电话:(010)65935482 广告许可证:京朝工商广字0065号 零售每份0.70元 印刷:中国青年报社印刷厂

责任编辑:王 杨 电话:(010)65389193 电子信箱:[email protected] 2015年12月18日 星期五世界文坛

《《融化的雪国融化的雪国::叶渭渠先生纪念文集叶渭渠先生纪念文集》》新书发布会在京举行新书发布会在京举行

■动 态

美国金属雕塑家乔尔·帕尔曼雕塑作品SHIJIE WENTANSHIJIE WENTANSHIJIE WENTANSHIJIE WENTANSHIJIE WENTANSHIJIE WENTANSHIJIE WENTANSHIJIE WENTANSHIJIE WENTANSHIJIE WENTANSHIJIE WENTANSHIJIE WENTANSHIJIE WENTANSHIJIE WENTANSHIJIE WENTANSHIJIE WENTANSHIJIE WENTANSHIJIE WENTANSHIJIE WENTANSHIJIE WENTANSHIJIE WENTANSHIJIE WENTANSHIJIE WENTANSHIJIE WENTANSHIJIE WENTANSHIJIE WENTANSHIJIE WENTANSHIJIE WENTANSHIJIE WENTANSHIJIE WENTANSHIJIE WENTAN

失落的经典被重新发现,从

销量仅千本到几十万册的

畅销书,《斯通纳》在出版

50年后成为评论家津津乐道的一则传

奇,名人纷纷撰文推荐,带着点悲壮,也

有些解气,既遗憾彼时读者的眼光,又

欣慰21世纪的读者终于读懂了约翰·

威廉斯写在字里行间的心灵自白。

翻开美国文学史可以看到,20世纪

中期美国最流行的文学思潮是后现代

主义。后现代主义主张否定社会秩序,

表现支离破碎的世界,创造新奇的文字

魔术。在那个年代,少数族群成为文学

更青睐的标签,美国黑人文学、犹太文

学、南方文学、反战文学和女权主义文

学竞相发展。出版于 1965 年的《斯通

纳》写的是美国中西部大学里的“老白

男”,手法又是最传统的现实主义,注定

不会收获多少回响。即使威廉斯凭借

《奥古斯都》于1972年荣获美国国家图

书奖,但那一年的共同获奖者、后现代

主义文学大师约翰·巴思的《喀迈拉》无

疑风头更劲。

怎能读不懂呢?我们每个人都是斯

通纳啊。我们需要一些纯白的小说,描

绘和我们境遇相似的人,让他们的感受

定定切入我们内心的困苦和孤独,因为

共感是最好的慰藉。《斯通纳》和威廉斯

的故事很像:同样是农家出身,获得英

语文学博士成为大学教授,某种程度

上,这是威廉斯的心灵自传。当斯通纳

第一次接触文学时,他就知道自己这一

生要的是什么了:“过去从它停留的那

片黑暗中出来聚集在一起,死者自动站

起来在他眼前复活了;过去和死者流进

当下,走进活人中间”。《斯通纳》的开篇

仿佛将导向又一个美国梦,洋溢着乐

观和奋进的乐曲。但这部小说的基调

并非乐观,而是沉默和悲悯,沉默于

掩蔽自己的不谐,这从斯通纳要违背

父母心愿,从实用的农学转向务虚的

文学就开始了。

《斯通纳》的氛围很安静,安静到

有些压抑,因为文字带着一点点“隐

蔽”的欲语还休。斯通纳即使面对读

者,也不会吐露全部的内心。斯通纳

一个人行走,有点笨拙地在人际间掩

起他和周遭的不适应,伪装起自己的

不擅长,努力将自己的颜色

消释到透明,怯怯地维护自

己珍爱的事业。被动、苍白、

无力,他在生命的任何一个

缺口,本可以奋力一击成为

一个传奇,但他会在最后一

刻缩回来,为着更加现实的考量。

斯通纳的一生像石头一样活得很

单纯,他外表冷淡,但这只是不善经营

人际关系,他有一个虚荣的妻子,还无

法维护好和女儿的关系,更不用说他只

有两个朋友,工作了40年依然当不上

助理教授,还写了一部没什么名气的专

著。斯通纳包裹着我们每个人都经历的

失败感,他和我们一样感到人际的无

措,在屡屡的失败中变得无足轻重,感

到深深的无力,好像重量被抽空,价值

被磨蚀,存在感被消解,斯通纳的外表

是我们每个人深处的自我写照。而他的

精神肖像,又是我们都想成为的淳朴素

人。这种庸碌的伪装是维护真理的勇

气。斯通纳是一个中产阶级的精神探索

者,他有自己最珍视的价值,知道自己

爱什么,并坚持自己的爱。

要维护内心的园地并非易事,彼时

正是历史的交接点,一战二战方酣,校

园里到处弥漫着希望上疆场的热涌氛

围,斯通纳却不觉得这有什么必要,显

得迂阔不合时宜。“他发现自己内心还

有一片巨大、冷漠的保留地,他憎恨战

争对大学强行制造的撕裂;可是他又发

现自己内心并没有特别强烈的爱国主

义情感,而且也无法促使自己去恨德国

人”。为了维护文学的纯洁,他让英文系

主任劳曼克斯的学生沃尔克在研究生

答辩中暴露出作假的丑态。他和女同事

发生了婚外情,因为凯瑟琳正是能和他

讨论文学的最好知音,精神的契合带来

身体的和谐。他愿意为这个园地付出自

己能够付出的全部拼搏,但人性的懦弱

和恐惧随后会将他吞没,让他一辈子痛

苦遗憾。他发现,如果他走得太远,就会

失去这个园地。

斯通纳太善良了,觉得自己的退守

就能换来小小园地的和谐。他努力想与

劳曼克斯寻求和解,即使劳曼克斯故意

刁难他;他在婚外情发生后不敢辞职,

即使妻子嘲讽他;他本来想坚持不退

休,但当发现身体患癌症后还是退休

了。世界是险恶的,会将他的精神碾碎。

就像他的挚友马斯特思评价的:“你觉

得这里有某种东西值得去寻找,其实,

在这个世界上,你很快就会明白。你同

样因为失败而与世隔绝;你不会跟这个

世界拼搏。你会任由这个世界吃掉你,

再把你吐出来,你还躺在这里纳闷,到

底做错了什么。因为你总是对这个世界

有所期待,而它没有那个东西,它也不

希望如此。你无法面对它们,你又不会

与它们搏斗;因为你太弱了,你又太固

执了,你在这个世界上没有安身之地。”

可斯通纳的内心多么强大啊,为了保护

这片园地,他可以忍受一切屈辱。他退

回来了,但他的坚持不变。

斯通纳的勇气是内化的,是一直在

燃烧的,自始至终贯穿在他的坚持中。

只有维护好这片园地的安全,生活才能

带给他善意和满足。他在接触文学的第

一天,就明白自己生命的价值维系在什

么地方,并愿意毕生都维护这片园地

的价值。他在临

终时终于认识

到他曾担心的

一切是多么无

意义,只有他珍

视的那个园地

才是永久的,他

将自己的一部

分永远留在了

书里,这是他最

精心写就的,是

对这个园地的全部告慰和礼赞。他在这

里真的快乐过,和外部世界里涌满无助

的他完全不同。

他冷静、理智地沉思起自己这辈子

看上去似乎难以回避的失败来。他曾经

希望拥有友谊和友谊的亲密,这可能会

让他在人类的竞争中支持下去,他曾有

两个朋友,一个他知道时已经无谓地死

去,另一个此刻远远地退缩进生活的序

列中,他曾想得到那种惟一性,以及婚

姻平静、持续的激情。他也曾经得到过,

但不知如何处理,然后已然死亡。他曾

经想要爱。他拥有了爱,然后又放弃了,

把它释放进混乱的生命潜能,一种愉悦

感油然而生,好像起于一丝夏季的微

风。他模模糊糊回想着自己念念不忘的

失败——好像它有多重要。此刻,在他

看来,这些想法太平庸,太不重要了,与

他曾经度过的生活相比太没有价值了。

这本书被遗忘和没有派上用场,他觉得

这也没什么关系。任何时候,它的价值

问题都几乎微不足道。他没有过那样的

幻觉,以为会从中找到自我,在那已然

褪色的印刷文字中。而且,他知道,自己

的一小部分,他无法否认在其中,而且

将永远在其中。

世俗的价值无法掩埋照亮他生命

的洞彻,死亡是自私的,洞悉生命的真

相也是。此刻,他悄悄地成为了哲人,那

些“远远地退缩进生活的序列”中的人

们,不会理解这洞彻的重要价值。洞彻

生命的真相,让自己的一生突然明亮起

来,明白这一生籍籍追求的是什么,斯

通纳忽然活明白了,他坚守了他爱的,

这份爱也带给他永久的充实,这让斯通

纳最终战胜了命运的虚无。他赢了。就

像中文简体版《斯通纳》的封面画的那

样,他的全部侧身于那些伟大的文学经

典之中。

《斯通纳》属于学院小说,英国名小

说家朱利安·巴恩斯在《卫报》写道:

“《斯通纳》是一本绝佳的学院小说——

当我评论‘绝佳’,我的意思是它们已经

超越了各自类型范围的评价标准”。同

是学院教授写的学院小说,钱锺书的

《围城》和戴维·洛奇的《小世界》注目于

调戏教授们的丑态和私心,叙述者永远

比人物聪明一层,所以能发现他们的滑

稽。《斯通纳》就现实得多,不再是旁观

者的逗趣,而是亲历者永远赶不上趟,

永远比别人晚一步的无助,所以就更显

坦诚。回顾一生,斯通纳似乎什么也没

有获得,时代大潮对他毫无影响,但他

知道自己愿意为着什么奉献自己的信

念,愿意尊重哪些值得尊重的人。《斯通

纳》是一卷素颜的卷轴,缓缓打开,没有

任何修饰,也是一面镜子,照映出最普

通的人生得失。“失败”是《斯通纳》的底

色,但这纯白的世俗失败映照出他金色

的精神坚守。

斯通纳真的明白自己需要什么,并

且有勇气坚持维护它的价值。它给他带

来了40多年生命的充实,给他带来了

对抗强权的勇气,给他带来了契合心灵

的爱情,最终让他彻悟原来这就是自

己奋斗一生的目的。是的,他一生看似

在世俗上是失败的,婚姻冷淡,和女儿

关系紧张,感情退缩,在事业上也并没

有风生水起,但他的一生始终坚持保

有文学的价值,坚持守卫着它的纯洁,

并不因怯懦、虚荣、迷茫而有过一丝一

毫的放弃和随波逐流,这正是他的英雄

之处。

梵高给弟弟提奥的信中说:“我的

内心从未改变……对于我所坚持、信仰

和热爱的,我依然一味地坚持、信仰和

热爱。获得安宁与抚慰依然是终极目

的,追求真理还是终极途径,伤痛也依

然是获得救赎的终极情感。”这是艺术

家的品格和素养,他们知道自己所追寻

的,哪怕粉身碎骨,哪怕在外表上只是

庸碌之人,可庸碌是他们的保护色,是

他们维护艺术生命的屏障。在一场“失

败”的人生之下,充满着对艺术不竭渴

求的心灵。普鲁斯特在《追忆似水年华》

中用多棱镜的方式描绘了一群艺术家,

他们在外表上碌碌无为,平庸虚荣,但

他们保留着最精准的艺术鉴赏力,成为

艺术的发掘者和保护人。

斯通纳就是这样一个真正的艺术

家,普鲁斯特在《追忆似水年华》里的小

说家贝戈特去世时评价道:“所有这些

在现时生活中没有得到认可的义务似

乎属于一个不同的,建筑在仁慈、认真、

奉献之上的世界,一个与当今世界截然

不同的世界,我们从这个不同的世界出

来再出生在当今的世界,也许在回到那

个世界之前,还会在那些陌生的律法影

响下生活,我们服从那些律法,因为我

们的心还受着它们的熏陶,但并不知道

谁创立了这些律法——深刻的智力活

动使人接近这些律法,而只有——说不

定还不止呢——愚蠢的人才看不到它

们。”只有他们才能听懂艺术的金石之

声,他们的去世是回到那个“建筑在仁

慈、认真、奉献之上的世界”,而在生活

中,即使他们不知道,他们也依然会“在

陌生的律法影响下生活”,这律法就是

艺术的坚忍和自律,至臻完美的境界。

《斯通纳》写得精准、克制,将无尽之意

留在小说之外,让斯通纳成为一个沉默

的英雄。

如果你知道自己想要什么如果你知道自己想要什么□李 涵

阿拉伯裔美国文学对纪伯伦的书写、模仿与反抗

□□马马 征征

约翰约翰··威廉斯威廉斯《《斯通纳斯通纳》:》:

约翰约翰··威廉斯威廉斯

《斯通纳》中英文版

哈利勒·纪伯伦是发展了百余年的阿拉

伯裔美国文学的奠基者和“灵魂”式人物,这

不仅是由于他那“燃烧着火一般激情”、“镌刻

着灵性的印记”的散文诗和戏剧作品、他那充

满智慧的寓言、故事、谚语和格言,更由于他

非同一般的影响力:纪伯伦在世时,富有神秘

色彩和灵性意味的人格魅力使他在美国拥有

众多的追随者,缔造了具有传奇色彩的“纪伯

伦神话”;对于大众读者,纪伯伦的作品穿越

时空,打动着一代代不同民族的读者的心灵,

这使他的作品成为无可置疑的“经典”;而对

于后世阿拉伯裔美国作家的创作,纪伯伦更

像是一个“标杆”,成为阿拉伯裔美国文学史

命名和作家定位的基本参照物,成为众多阿

拉伯裔美国作家模仿、讨论、戏拟甚至反抗的

对象。

宣称要给阿拉伯裔美国文学注入新力量

的《新阿拉伯裔美国写作选集》,其标题干脆

命名为“纪伯伦之后”,以突出选集不同于先

代之“新”。而在首部阿拉伯裔美国文学选集

《葡萄叶:百年阿拉伯裔美国诗歌》中,纪伯伦

成为评价和遴选同时代诗人的基本参照。作

为纪伯伦在美国阿拉伯移民群体中最重要的

推介者和拥护者,努埃曼从纪伯伦在世时便

开始观察他,立志要写一部关于纪伯伦的书。

他撰写的《纪伯伦传》,回忆和评价纪伯伦的

创作、感情与生活,在纪伯伦的阿拉伯亲友中

引起轩然大波。纪伯伦去世后,被评论者认为

与纪伯伦“关系微妙”的爱敏·雷哈尼曾写下

极尽褒扬之词的散文诗《纪伯伦》,赞颂纪伯

伦文学不同于西方现代科技文明的精神性,

他将纪伯伦描述为一位将人类永恒的声音传

播于东西方的先知:“就像一块磁石,纪伯伦

汲取那些永恒的声音,将它们四散于空中,播

撒于东方的历史,流传于文字和经典。他听到

了,领会了,记住了。”

爱敏·雷哈尼的诗满含“命定”的神秘意

味,与之相比,当代阿拉伯裔美国作家更常把

纪伯伦当作挑战的对象,以凸显自己作品对

前辈作品的“突破”。当代阿拉伯裔批评家、作

家尤金·保罗·纳赛尔在《与哈利勒·纪伯伦一

辩》一文中,对纪伯伦这位阿拉伯裔美国作家

的“灵魂人物”的评价,发生了颠覆性的改变。

在《与哈利勒·纪伯伦一辩》中,纳赛尔每每

以纪伯伦的文学和思想穿插于移民美国的

少年迈克尔正经历的生活场景和所回忆的

黎巴嫩生活场景中,作品以现代文学惯用的

“碎片化”或“蒙太奇”方式,展现了纪伯伦思

想与阿拉伯民间风俗、生活场景的截然断

裂。作者参照现实生活场景,有针对性地引

用纪伯伦文学的理念、思想甚至原文,其批

判相当尖锐:

你不明白吗?你不会使人们满意,哈利

勒·纪伯伦,用你那超越了个体的、冷冰冰的、

抽象的“爱与生命”,用你那“大灵魂”或“大自

我”,超越的人或精神的主人!我们已经拥有这

些,那不过是写给布莱克和惠特曼的明信片。

人类将会在属于他自己的房间和永恒中,拥

有他专属的天堂。

你不公平,使人脱离了他的乡村和文化。

但你知道,我的兄弟,我的同胞,还有什么乡

村能比你的故土贝什里更美吗?

……

“你的孩子不是你的孩子”。噢!我的纪伯

伦!还有比这更荒谬的吗?再没有一位乡村的

反叛者曾作出如此荒谬的结论……

1947年生于巴勒斯坦的沙里夫·S·埃尔

穆萨,因巴以战争随家人辗转来到美国。沙里

夫的诗作《在同一张床垫上做梦》直接借用、

反讽了纪伯伦《先知》的“论婚姻”一文——纪

伯伦在文中表达了夫妻既要合一又有间隙的

婚姻观:

彼此斟满了杯,却不要在同一个杯中

啜饮。

彼此递增着面包,却不要在同一块上

取食。

沙里夫的当代诗颇似具象诗,每一诗行

的排列都有韵味,不同于纪伯伦诗作的精神

至上,沙里夫的婚姻观更为现实。在诗中,婚

姻的金科玉律是“适应”,是夫妻双方“此消彼

长”的力量平衡,婚姻中的人既要接受玫瑰,

也要接受破旧不堪。在最后一节,诗人写道:

不要在同一块面包上取食,

纪伯伦说,

但先知从未结婚。

要从同一个杯中啜饮,

我说,

在同一张床垫上做梦。

在“众声喧哗”中,纪伯伦似乎更被赋予

格外的神秘意味。然而,纪伯伦的“存在”——

包括他的生命和作品,恰恰具有很强的普遍

性,它标记了一种历史、一种思想和一种文

化。首先,纪伯伦的个人奋斗经历是一部早期

阿拉伯移民在美国的奋斗史,他的移民动因

和经历、移民后的生活和学习环境,是早期阿

拉伯移民的缩影。在他被贫穷、疾病和死亡追

随的短暂生命岁月里,我们能感受到早期阿

拉伯移民在异域他乡痛彻肺腑的无奈,更能

感受到一位有着强烈成功欲望和艺术天赋的

青年“置之死地而后生”的坚决与抗争。其二,

现代主义者的人生本身便是他们的思想、他

们的文学和他们的艺术。纪伯伦的生命存在

本身,便标志了一种思想、一种文学、一种艺

术,是现代主义的注解。其三,在文化的意义

上,纪伯伦的人生、文学与艺术,交相辉映着

西方人对“圣经所述”之“东方”既熟悉又遥远

的怀恋与好奇,这一经久不息的文化想象,在

根本上成就了纪伯伦的人生、文学和艺术。

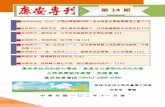

12月 12日,由中国社会科学院日本所与北

岳文艺出版社联合举办的叶渭渠先生追思会暨

《融化的雪国:叶渭渠先生纪念文集》首发式在京

举行。

叶渭渠被称为“中国日本文学研究第一人”。

他长期致力于日本文化(尤其是日本文学)的译

介、研究,通过大量的专著、论文、译著、编著,把日

本作为一种“知识”向中国知识界和社会一般读者

进行了广泛的传达。同时,他建构并实践了自己

的研究模式——“文化-美学批评模式”,为日本文

化研究作出了突出贡献,正如叶渭渠先生的夫人

唐月梅在致辞中说,他求知永不言倦,求学永不言

老,确实是在人生中分秒必争、永不停步地在求知

求学的路上继续走下去。

《融化的雪国:叶渭渠先生纪念文集》收录了

依田熹家、许金龙、王向远等40余位学者、媒体人

及亲属撰写的纪念文章、论文59篇,从不同角度较

为全面地讲述了叶渭渠的生平及学术研究,是第

一部关于叶渭渠的研究性著作,也可看作是叶渭

渠的准传记作品。文集还收录了关于叶渭渠的论

述及访谈,如加藤周一的《〈日本文学史〉序》、千叶

宣一的《〈日本现代文学思潮史〉序》、林林的《〈日

本文学思潮史〉序言》、大江健三郎与叶渭渠等的

访谈等等,构成了较为立体、全面的叶渭渠学术研

究评述,具有较高学术价值。叶渭渠治学严谨,对

于日本文化、日本文学,建构了属于自己的研究模

式和治学方法。文集中收录了大量叶渭渠治学研

究的文章及论文,从中可一窥叶渭渠那一代知识

分子的担当和风骨。文集首次收录了由卢茂君撰

写的《叶渭渠先生生平及著述》及竺家荣的《叶渭

渠先生作品一览》,较为全面、准确地展现了叶渭

渠一生的研究成果。 (王 杨)