イラン自動車・自動車部品産業 市場動向調査...イラン自動車製造社協会(Iran Vehicle Manufacturers Association : IVMA)によると、2017 年度の自

目 次(1) 1.法令等 (1)道路運送車両法(抜粋)...

Transcript of 目 次(1) 1.法令等 (1)道路運送車両法(抜粋)...

I

目 次

【地域教材編】Ⅰ 整備事業関係

1. 法令等

(1) 道路運送車両法(抜粋)……………………………………………………………………………… 1

(2) 道路運送車両法施行規則(抜粋)…………………………………………………………………… 4

(3) 自動車点検基準……………………………………………………………………………………… 7

(4) 自動車の点検及び整備に関する手引……………………………………………………………… 23

2. 通達等

(1) 道路運送車両法施行規則第3条「分解整備の定義」の解釈について(H8.8.20、自整第151号の2) 72

(2) 分解整備の定義に関する照会について(H7.10.25、自整第252号) …………………………… 75

(3) 分解整備の定義に関する照会について(H8.1.29、自整第24号) ……………………………… 76

(4) 分解整備の定義に関する照会について(H9.10.6、自整第172号)……………………………… 77

(5) 自動車分解整備事業関係業務処理要領 ………………………………………………………… 78

(6) 自動車分解整備事業(指定自動車整備事業を除く。)等の事業場における排出ガス測定器の

使用について ……………………………………………………………………………………… 90

(7) 「動力式トルク制御レンチの性能基準」及び「動力式トルク制御レンチの型式性能試験に

関する規定」について……………………………………………………………………………… 92

(8) 自動車整備士技能検定等にかかる適正な実務経験の証明について ………………………… 94

(9) 大型自動車等に関する不正改造(二次架装)の防止について ………………………………… 97

(10)大型自動車のホイール・ボルト折損による車輪の脱落事故防止について…………………… 98

(11)ターボチャージャーへの異物の混入防止について …………………………………………… 99

3.その他

(1) 認証の作業場の変遷 ……………………………………………………………………………… 100

(2) 認証の分類文字の変遷 …………………………………………………………………………… 104

(3) エンジンオイルフィルタ/エンジンオイル交換時の注意点 ………………………………… 105

Ⅱ 自動車検査関係

1. 事務関係

(1) 自動車検査証記載事項の変更に係る事務手続きの改善について …………………………… 107

(2) 自動車検査証備考欄の記載要領 ………………………………………………………………… 116

(3) 重量税等減免対象車の確認手順 ………………………………………………………………… 126

(4) 放置違反金滞納車に対する車検拒否制度について …………………………………………… 130

2. 検査関係

(1) 自動車の用途等の区分について ………………………………………………………………… 136

(2) 放送宣伝用自動車の構造要件について ………………………………………………………… 145

(3) キャンピング自動車の構造要件について ……………………………………………………… 149

(4) 車いす移動車の構造要件について ……………………………………………………………… 164

(5) 車両運搬車の構造要件について ………………………………………………………………… 169

(6) 構造等変更検査について ………………………………………………………………………… 175

(7) 自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時における取扱いについて(依命通達) …… 177

II

(8) 「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時における取扱いについて(依命通達)」の

細部取扱いについて ……………………………………………………………………………… 180

(9) 自動車NOx・PM法について…………………………………………………………………… 185

(10) 不正改造ダンプカーの排除について…………………………………………………………… 196

(11) 大型貨物自動車等の大型後部反射器、突入防止装置及び前部潜り込み防止装置について 201

(12) 側方灯及び側方反射器の取り付け位置について……………………………………………… 206

(13) 乗用車等の運転者の視界基準の概要…………………………………………………………… 208

(14) 前面ガラス等への装飾板の装着禁止について………………………………………………… 212

(15) 自動車に盗難防止装置が備えられていることを表示する標識等の貼付位置等…………… 213

(16) 速度計試験機の判定値について………………………………………………………………… 214

(17) ディーゼル黒煙検査のお知らせ………………………………………………………………… 215

(18) オパシメータを使用した粒子状物質(PM)の検査について………………………………… 217

(19) マフラー騒音規制適用車に係る消音器の基準適合性の確認等の取扱いについて………… 221

(20) 平成24年7月付近で施行された細目告示(抜粋)……………………………………………… 229

(21) 不適切な補修等について………………………………………………………………………… 231

(22) 受検者の皆様へ…………………………………………………………………………………… 232

(23) 自動車審査高度化施設の概要について………………………………………………………… 236

(24) タイヤ許容限度表………………………………………………………………………………… 240

(25) ハイブリッド車等の整備モードについて……………………………………………………… 246

(26) 保安基準適用時期等一覧表……………………………………………………………………… 252

Ⅲ 軽自動車検査関係

(1) 民間患者等輸送への軽自動車の導入についての一部改正について ………………………… 271

(2) 患者等の輸送サービスを行うことを条件とした一般乗用旅客自動車運送事業の許可等の取扱い

について……………………………………………………………………………………………… 271

(3) 軽自動車の改造について ………………………………………………………………………… 275

(4) 受検に関する注意事項について ………………………………………………………………… 276

(5) 不適切な補修等について ………………………………………………………………………… 279

【全国共通教材編】1. 法令等

(1) 追突事故時の被害軽減等のための道路運送車両の保安基準等の一部改正について

(平成24年7月26日) ……………………………………………………………………………… 281

(2) 自動車の低速走行時における側方の視認性向上等のための道路運送車両の保安基準等の

一部改正について(平成24年11月16日) ………………………………………………………… 286

(3) トレーラ・ハウスを一時的に運行できるようにするための制度改正等を行いました!!

(平成24年12月27日) ……………………………………………………………………………… 291

(4) バスに対する衝突被害軽減ブレーキの義務付け、二輪車騒音規制の協定規則の導入による

規制強化等に伴う道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について

(平成25年1月25日) ……………………………………………………………………………… 293

III

2. 通達等

(1) エンジンオイルの劣化による車両火災防止に向けた対策について

(平成24年7月13日 国自整第65号)……………………………………………………………… 300

(2) 「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定め

る告示の規定に基づく国土交通大臣が定める自動車等について(依命通達)」の一部改正について

(平成24年7月24日 国自技第66号の2)…………………………………………………………… 308

(3) チャイルドシートの肩ベルトによる子供の負傷を防止するための注意喚起について(協力

依頼)(平成24年8月31日 国自審第851号)……………………………………………………… 312

(4) 「非認証車に対する排出ガス試験等の取扱いについて」(平成3年6月28日付地技第168号)の

一部改正について(平成24年10月22日 国自環第144号の4)………………………………… 313

(5) 「道路運送車両法施行規則第36条第5項、第6項及び第7項の書面について」の一部改正について

(平成24年10月22日 国自環第142号の3)……………………………………………………… 318

(6) 「改造自動車に係る新規検査の際に提出する書面について」等の一部改正について

(平成24年10月22日 国自環第143号の3)………………………………………………………… 320

(7) 「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を

定める告示の規定に基づく国土交通大臣が定める自動車等について(依命通達)」の一部改正

について(平成24年11月15日 国自技第154号の2)……………………………………………… 331

(8) DPF(黒煙除去フィルタ)等の後処理装置付き車両の正しい使用方法について(周知依頼)

(平成24年12月26日 国自環第186号の2、国自審第1399号の2、国自整第174号の2) ………… 335

(9) 「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を

定める告示の規定に基づく国土交通大臣が定める自動車等について(依命通達)」の一部改

正について(平成25年1月25日 国自技第209号の2)…………………………………………… 339

(10) 受検代行業者及び自動車整備事業者の継続検査に係る広告等の適正化について

(平成25年3月25日 国自整第220号の2) ……………………………………………………… 343

3 その他

(1) 呼気吹込み式アルコール・インターロック装置の技術指針を策定しました。

(平成24年4月4日) ……………………………………………………………………………… 346

(2) 「自動車整備技術の高度化検討会」のとりまとめについて~汎用型スキャンツールの標準仕様等

がまとまり、新技術に対応した整備環境が整います~(平成24年7月3日) ……………… 361

(3) 軽自動車ユーザーの方々に定期点検整備を促す案内ハガキを初めて送付します。

(自動車点検整備推進運動の一環として、自動車を安全に使用いただく上で、軽自動車

ユーザーの方々にハガキを送付します。)(平成24年10月10日) ……………………………… 366

(4) 幼児専用車(園児バス)の車両安全対策をとりまとめたガイドラインが本日決定されました!!

(平成25年3月26日) ……………………………………………………………………………… 367

(5) 乗用車のアームレスト等の可動部にお子様が指等を挟み込まないよう注意しましょう

(平成25年3月28日) ……………………………………………………………………………… 386

(6) 我が国の自動車安全・環境基準の国際調和を積極的に進めていきます~国連欧州経済委員会

規則(UN/ECE規則)の採用に向けた行程表について~…………………………………… 387

IV

4.参考資料

(1) 国連の車両等の型式認定相互承認協定(1958年協定)の概要 …………………………… 389

(2) 国連の車両等の型式認定相互承認協定における相互承認の対象項目 ……………………… 390

【資料編】Ⅰ 自動車検査関係

1.受検案内

(1) 自動車検査手引き ………………………………………………………………………………… 391

(2) 自動車の継続検査等の申請書の押印について ………………………………………………… 394

(3) 自動車検査証の有効期間の取扱いについて …………………………………………………… 396

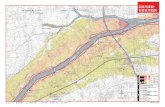

(4) 管内運輸支局・事務所等連絡先及び付近案内図………………………………………………… 397

2.事務関係

(1) 車台番号等の打刻部分の修理について ………………………………………………………… 403

(2) 車台番号等の打刻部分の修理許可について …………………………………………………… 405

3.検査関係

(1) 検査機器による検査基準(抜粋) ………………………………………………………………… 406

Ⅱ 軽自動車検査関係

1.受検案内

(1) 軽自動車検査協会大阪主管事務所管内検査場の案内について ……………………………… 409

2.事務関係

(1) 車台番号打刻部分の修理について ……………………………………………………………… 414

(2) 検査対象軽自動車の自動車重量税額について ………………………………………………… 416

(3) 申請書類(OCRシート)について新規検査申請 ……………………………………………… 418

(4) 自動車検査証記入(構造等変更検査)申請 ……………………………………………………… 424

(5) 予備検査申請 ……………………………………………………………………………………… 424

(6) 自動車検査証記入申請 …………………………………………………………………………… 427

(7) 解体届出(自動車重量税還付申請) ……………………………………………………………… 429

(8) 一時使用中止(自動車検査証返納証明書交付)申請 …………………………………………… 432

(9) 各種申請依頼書 …………………………………………………………………………………… 434

Ⅲ その他

(1) 相談窓口について ………………………………………………………………………………… 439

(2) 自動車リサイクル法関係自治体お問合せ一覧(近畿管内抜粋) ……………………………… 441

(3) 自動車流入・運行規制関係相談窓口……………………………………………………………… 441

(4) 希望番号申込サービス …………………………………………………………………………… 442

【地 域 教 材 編】

Ⅰ.整 備 事 業 関 係

(1)

1.法令等 (1)道路運送車両法(抜粋)

(自動車分解整備事業の種類)

第77条 自動車分解整備事業(自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の分解整備を行

う事業をいう。以下同じ。)の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 普通自動車分解整備事業(普通自動車、四輪の小型自動車及び大型特殊自動車を対象とする自動車

分解整備事業)

(2) 小型自動車分解整備事業(小型自動車及び検査対象軽自動車を対象とする自動車分解整備事業)

(2)

(3) 軽自動車分解整備事業(検査対象軽自動車を対象とする自動車分解整備事業)

(認証)

第78条 自動車分解整備事業を経営しようとする者は、自動車分解整備事業の種類及び分解整備を行う事

業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。

2 自動車分解整備事業の認証は、対象とする自動車の種類を指定し、その他業務の範囲を限定して行う

ことができる。

3 自動車分解整備事業の認証には、条件を附し、又はこれを変更することができる。

4 前項の条件は、自動車分解整備事業の認証を受けた者(以下「自動車分解整備事業者」という。)が行

う自動車の分解整備が適切に行われるために必要とする最小限度のものに限り、且つ、当該自動車分解

整備事業者に不当な業務を課することとならないものでなければならない。

(申請)

第79条 自動車分解整備事業の認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸

局長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その役員の氏名

(2) 自動車分解整備事業の種類

(3) 事業場の所在地

(4) 前条第2項の規定により業務の範囲を限定する認証を受けようとする者にあっては、対象とする自

動車の種類その他業務の範囲 2 前項の申請書には、その申請が次条第1項各号に掲げる要件に適合するものであることを証する書面

を添付しなければならない。

3 地方運輸局長は、自動車分解整備事業の認証を申請した者に対し、前2項に規定するもののほか、そ

の者の登記事項証明書とその他必要な書面の提出を求めることができる。

(認証基準)

第80条 地方運輸局長は、前条の規定による申請が次に掲げる基準に適合するときは、自動車分解整備事

業の認証をしなければならない。

(1) 当該事業場の設備及び従業員が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

(2) 申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。

イ 1年以上の懲役又は禁錮こ

の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっ

た日から2年を経過しない者

ロ 第93条の規定による自動車分解整備事業の認証の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過

しない者(当該認証を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日

及び場所に関する第103条第2項の公示の日前60日以内に当該法人の役員(いかなる名称によるか

を問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有するものを含む。ニにおいて同じ。)であった者

で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む。)

ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代

理人がイ又はロのいずれかに該当するもの。

ニ 法人であって、その役員のうちイ、ロ又はハのいずれかに該当する者があるもの

2 前項第1号の規定による基準は、自動車分解整備事業の種類別に自動車の分解整備に必要な最低限度

のものでなければならない。

(変更届等)

第81条 自動車分解整備事業者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その事由が生じた日か

ら30日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(3)

(2) 法人にあっては、その役員の氏名

(3) 事業場の所在地

(4) 事業場の設備のうち国土交通省令で定める特に重要なもの

2 自動車分解整備事業者は、その事業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を地方運輸局

長に届け出なければならない。

(標識)

第89条 自動車分解整備事業者は、事業場において、公衆の見易いように、国土交通省令で定める様式の

標識を掲げなければならない。

2 自動車分解整備事業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。

(自動車分解整備事業者の義務)

第90条 自動車分解整備事業者は、分解整備を行う場合においては、当該自動車の分解整備に係る部分が

保安基準に適合するようにしなければならない。

(分解整備記録簿)

第91条 自動車分解整備事業者は、分解整備記録簿を備え、分解整備をしたときは、これに次に掲げる事

項を記載しなければならない。

(1) 登録自動車にあっては自動車登録番号、第60条第1項後段の車両番号の指定を受けた自動車にあっ

ては車両番号、その他の自動車にあっては車台番号

(2) 分解整備の概要

(3) 分解整備を完了した年月日

(4) 依頼者の氏名又は名称及び住所

(5) その他国土交通省令で定める事項

2 自動車分解整備事業者は、当該自動車の使用者に前項各号に掲げる事項を記載した分解整備記録簿の

写しを交付しなければならない。

3 分解整備記録簿は、その記載の日から2年間保存しなければならない。

(設備の維持等)

第91条の2 自動車分解整備事業者は、当該事業場に関し、第80条第1項第1号の規定による基準に適合

するように設備を維持し、及び従業員を確保しなければならない。

(遵守事項)

第91条の3 自動車分解整備事業者は、第89条から前条までに定めるもののほか、自動車の整備について

の技術の向上、適切な点検及び整備の励行の促進その他自動車分解整備事業の業務の適正な運営を確保

するために国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。

(改善命令)

第92条 地方運輸局長は、自動車分解整備事業者の事業場の設備及び従業員が第80条第1項第1号の規定

による基準に適合せず、又はその業務の運営に関し前条の国土交通省令で定める事項を遵守していない

と認めるときは、当該自動車分解整備事業者に対し、その設備及び従業員を基準に適合させるため、ま

たはその業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(事業の停止等)

第93条 地方運輸局長は、自動車分解整備事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、3月以内に

おいて期間を定めて事業の停止を命じ、又は認証を取り消すことができる。

(1) この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

(2) 第78条第2項の規定による業務の範囲の限定又は同条第3項の規定により認証に付した条件に違

反したとき。

(3) 第80条第1項第2号イ、ハ又はニに掲げる者となったとき。

(4)

(2)道路運送車両法施行規則(抜粋)

第3条(分解整備の定義)法第49条第2項の分解整備とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造

(2) 動力伝達装置のクラッチ、(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)トランスミッション、プロペ

ラ・シャフト又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造

(3) 走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリヤ・アクスルシ

ャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造

(4) かじ取装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取ホークを取り外して行う自動車の整

備又は改造

(5) 制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ、チャンバ、ブレ

ーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。)若しくはディスク・ブレーキのキャ

リパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シュを

取り外して行う自動車の整備又は改造

(6) 緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う

自動車の整備又は改造

(7) けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を

取り外して行う自動車の整備又は改造

(認証基準)

第57条 法第80条第1項第1号の事業場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。

(1) 事業場は、常時分解整備をしようとする自動車を収容することができる十分な場所を有し、且つ、

別表第4に掲げる規模の屋内作業場及び車両置場を有するものであること。

(2) 屋内作業場のうち、車両整備作業場及び点検作業場の天井の高さは、対象とする自動車について分

解整備又は点検を実施するのに十分であること。

(3) 屋内作業場の床面は、平滑に舗装されていること。

(4) 事業場は、別表第5に掲げる作業機械等を備えたものであり、かつ、当該作業機械等のうち国土交

通大臣の定めるものは、国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものであること。

(5) 事業場には、2人以上の分解整備に従事する従業員を有すること。

(6) 事業場において分解整備に従事する従業員のうち、少なくとも1人の自動車整備士技能検定規則の

規定による1級又は2級の自動車整備士の技能検定(当該事業場が原動機を対象とする分解整備を行

う場合にあっては、2級自動車シャシ整備士の技能検定を除く。第62条の2の2第1項第5号におい

て同じ。)に合格した者を有し、かつ、1級、2級又は3級の自動車整備士の技能検定に合格した者

の数が、従業員の数を4で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを1とする。)

以上であること。

(変更届出事項)

第58条 法第81条第1項第4号に規定する事業場の設備は、屋内作業場の面積又は間口若しくは奥行の長

さとする。

(5)

(標識の様式)

第62条 法第89条の様式は、第20号様式による。

第20号様式(自動車分解整備事業者の標識)(第62条関係)

備考

(1) 自動車分解整備事業者の標識は、図示の例により、自動車分解整備事業者の標章、認証を行った

地方運輸局長名、自動車分解整備事業の種類及び対象とする自動車の種類をそれぞれ表示すること。

この場合において、対象とする自動車の種類は、次の区分により表示すること。

普通自動車(大型) (普通自動車のうち車両総重量が8トン以上のもの、最大積載量が5トン以

上のもの又は乗車定員が30人以上のものを対象とする場合に限る。)

普通自動車(中型) (普通自動車のうち最大積載量が2トンを超えるもの又は乗車定員が11人

以上のものであって、普通自動車(大型)以外のものを対象とする場合に

限る。)

普通自動車(小型) (普通自動車のうち貨物の運送の用に供するもの又は散水自動車、広告宣伝

用自動車、霊きゅう自動車その他特種の用途に供するものであって、普通自

動車(大型)及び普通自動車(中型)以外のものを対象とする場合に限る。)

普通自動車(乗用) (普通自動車のうち普通自動車(大型)、普通自動車(中型)及び普通自動車

(小型)以外のものを対象とする場合に限る。)

小型四輪自動車

小型三輪自動車

小型二輪自動車

軽 自 動 車

大型特殊自動車

(2) 自動車分解整備事業の種類が二種類以上にわたるものにあっては、「 自動車分解整備事業」の

ように表示すること。この場合において、「普通」及び「小型」の文字は、図示の寸法にかかわらず、

縦25ミリメートルとする。

(3) 対象とする装置を限定する場合は、図示の例により、その旨を表示すること。

(4) 対象とする自動車の種類のうち、対象とする装置を限定しないものが4以上のときは、左右二列

に配置すること。

(5) 寸法の単位は、「ミリメートル」とする。

普通 小型

(6)

(6) 標識は、金属製又は合成樹脂製とすること。

(7) 標識の塗色は、橙黄色地に黒文字とし、標章は赤色とすること。

(分解整備記録簿の記載事項)

第62条の2 法第91条第1項第5号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 分解整備時の総走行距離

(2) 第62条の2の2第1項第5号に規定する整備主任者の氏名

(3) 自動車分解整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号

(自動車分解整備事業者の遵守事項)

第62条の2の2 法第91条の3の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 法第48条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあっては、当該作業に係る料金を当該事業

場において依頼者に見やすいように掲示すること。

(2) 法第48条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあっては、当該作業の依頼者に対し、必要

となると認められる整備の内容及び当該整備の必要性について説明し、料金の概算見積もりを記載し

た書面を交付すること。

(3) 依頼者に対し、行っていない点検若しくは整備の料金を請求し、又は依頼されない点検若しくは整

備を不当に行い、その料金を請求しないこと。

(4) 道路運送車両の保安基準に定める基準に適合しなくなるように自動車の改造を行わないこと。

(5) 事業場ごとに、当該事業場において分解整備に従事する従業員であって1級又は2級の自動車整備

士の技能検定に合格した者のうち少なくとも1人に分解整備及び法第91条の分解整備記録簿の記載

に関する事項を統括管理させること(自ら統括管理する場合を含む。)。ただし、当該事項を統括管理

する者(以下「整備主任者」という。)は、他の事業場の整備主任者になることができない。

(6) 運輸監理部長又は運輸支局長から整備主任者に対し研修を行う旨の通知を受けたときは、整備主任

者に当該研修を受けさせること。

(7) エアコンディショナーが搭載されている自動車の点検又は整備の作業を行う事業場にあっては、み

だりに当該エアコンディショナーに充てんされているフロン類(特定製品に係るフロン類の回収及び

破壊の実施の確保等に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第1項に規定するフロン類をいう。)

を大気中に放出しないこと。

(8) 他人に対して法若しくは法に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この号において「違反

行為」という。)をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他人が違反行為をすることを助

けないこと。

2 自動車分解整備事業者は、整備主任者に関する次に掲げる事項を、自動車分解整備事業の開始の日又

は次に掲げる事項に変更のあった日から15日以内に、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければな

らない。

(1) 届出者の氏名又は名称及び住所

(2) 整備主任者が統括管理業務を行う事業場の名称及び所在地

(3) 整備主任者の氏名、生年月日及び統括管理業務の開始の日

3 前項の届出書には、同項第3号の者が1級又は2級の自動車整備士の技能検定に合格したことを証す

る書面を添付しなければならない。

(7)

(3) 自動車点検基準

10

10

11

14

15

18

20

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(4) 自動車の点検及び整備に関する手引

平成19年 3 月14日

国土交通省告示第317号

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

(61)

(62)

(63)

(64)

(65)

(66)

(67)

(68)

(69)

(70)

(71)

(72)

2.通達等

(1)道路運送車両法施行規則第 3条「分解整備の定義」の解釈について

自整第151号の2

平成8. 8. 20

平成7年8月に最終決着した自動車及び同部品分野に関する日米包括経済協議において分解整備の定義を

全般的に見直すこととされたことから、自動車技術、整備作業の実態等が変化したこと等を踏まえ、道路運

送車両法施行規則第 3 条の分解整備の定義を安全確保上及び公害防止上支障のない範囲で見直し、平成8年

8月 20 日以降は、スタビライザ、トルクロッド、トーションバー・スプリング、クラッチ(二輪の小型自

動車に限る)が分解整備の定義から除外されることとなったところであります。

今般、同協議の決着事項を踏まえ、この分解整備の定義の透明性の向上を図るため、標記について下記の

通りとすることとしましたので、これらについて了知するとともに、関係者に周知徹底を図り、今後はこれ

により遺漏なきよう取り扱われるようお願いします。

記

1.分解整備に該当する作業の範囲

自動車の構造及び装置は自動車によって異なることから、以下では、分解整備に該当する主要な作業を

例示します。

なお、ここでいう「取り外し」には、作業の過程における、自動車を保安基準に適合しない状態に至ら

しめる行為も含まれます。

また、「整備又は改造」とは、自動車について何らかの変化を施す作業全般をいいます。特に、整備とは、

給油脂、調整、部品交換、修理、その他の自動車の構造又は装置の機能を正常に保つ又は正常に復するた

めの作業(行為)をいいます。

(1)原動機

原動機について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。

① 原動機関係

シリンダブロック(ただし、二輪にあってはクランクケース。また、シリンダブロックの取り外し

を伴うフライホイールを含む。)

(2)動力伝達装置

動力伝達装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。

① クラッチ関係(二輪の小型自動車は除く。)

クラッチのレリーズフォーク、レリーズベアリング、ダイヤフラムスプリング、クラッチディスク、

クラッチカバー、プレッシャープレート及びプレッシャースプリング

② ギヤ関係

マニュアルトランスミッション、オートマチックトランスミッション、トルクコンバータ(CVT

を含む。)、トランスファ、トランスアクスル、デファレンシャル、差動制御装置、ファイナルギヤ

(73)

③ 推進軸・駆動軸関係

プロペラシャフト、ユニバーサルジョイント、センタベアリング、ドライブシャフト、等速ジョイ

ント

(3)走行装置(二輪の小型自動車を除く。)

走行装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。

① 懸架・回転関係

フロントアクスル、フロントナックルスピンドル、フロントホイールベアリング及びフロントキン

グピン並びに前輪独立懸架装置のサスペンションアーム、ナックルスピンドル、ホイールベアリング

及びキングピン並びにリヤアクスルシャフト

(4)かじ取り装置

かじ取り装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。

① ステアリング操作機構関係

かじ取りフォーク

② ステアリングギヤ機構関係

ギヤボックス

③ リンク機構関係

ドラッグリンク、ピットマンアーム、タイロッド、タイロッドエンド、リレーロッド、アイドラアー

ム、ナックルアーム、ベルクランク、セクタアーム、リンクロッド、フレーブレバー

(5)制動装置

制動装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。

① ドラムブレーキ関係

ブレーキドラム(二輪の小型自動車のブレーキドラムを除く。)、ブレーキシュー、ホイールシリンダ、

バックプレート、シューアジャスタ、ブレーキスプリング

② ディスクブレーキ関係

ブレーキキャリパ(ブレーキキャリパの取り外しを伴うブレーキパッドを含む。)、シリンダ、ピス

トン、ブレーキディスク

③ ホース、パイプ、バルブ関係

ホース、パイプ、リレーバルブ、チェックバルブ、ダブルチェックバルブ、プロポーショニングバルブ、

セーフティバルブ、セーフティシリンダ、メターリングバルブ、レギュレータバルブ、ABSアクチュ

エータ、ABSモジュレータ、ASRモジュレータ

④ 分配・倍力関係

マスタシリンダ、ブレーキチャンバ、倍力装置

(6)緩衝装置

緩衝装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。

(74)

① 緩衝関係

リーフスプリング、エアスプリング

(7)連結装置

連結装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。

① 連結装置関係

キングピン、カプラ、ルネットアイ、ピントルフック

(8) 付随作業が分解整備に該当するもの

① ストラットを取り外して自動車を整備又は改造する際にブレーキホースを取り外して自動車を整備

又は改造するもの。

② パワーステアリング装置を取り外して自動車を整備又は改造する際にギヤボックスを取り外して自

動車を整備又は改造するもの。

2.分解整備の定義に関する要望・苦情等処理窓口

この通達に示した作業は一般的な例であるため、全ての整備作業を網羅したものではありません。した

がって、この他不明な点については分解整備の定義に関する要望・苦情等処理窓口において対応すること

とします。

(窓口の連絡先)

国土交通省自動車交通局技術安全部整備課整備係

住 所:〒 100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3

電話番号:03-5253-8111(内線 42415)

FAX番号:03-5253-1639

(75)

(2)分解整備の定義に関する照会について

自整第252号

平成7.10.25

標記について、下記1のとおり照会があり、下記2のとおり申立者に対し回答したので、通知します。

記

1.照会内容

(1)カムシャフトは形状によって、分解整備に該当するか。

(2)ターボチャージャーの追加又は交換は、分解整備に該当するか。

2.回答内容

(1)形状に係わらず、原動機の脱着を伴わない単なるカムシャフトの交換は、分解整備に該当しない。し

かしながら、交換の際、原動機の脱着を伴う場合は分解整備に該当する。

(2)原動機の脱着を伴わない単なるダーボチャージャーの追加又は交換は、分解整備に該当しない。しか

しながら、追加又は交換の際、原動機の脱着を伴う場合は分解整備に該当する。

(76)

(3)分解整備の定義に関する照会について

自 整 第 2 4 号

平成8.1.29

標記について、下記1のとおり照会があり、下記2のとおり申立者に対し回答したので、通知します。

記

1.照会内容

(1)重要保安部品4品目(ショック・アブソーバ(これに付随するコイルばねを含む。)、ストラット(こ

れに付随するコイルばねを含む。)、パワー・ステアリング及びトレーラ・ヒッチ)が分解整備の定義か

ら削除されたのはいつからか。

(2)重要保安部品4品目(ショック・アブソーバ(これに付随するコイルばねを含む。)、ストラット(こ

れに付随するコイルばねを含む。)、パワー・ステアリング及びトレーラ・ヒッチ)を取り外す際に、他

の分解整備の定義に該当する部位を取り外して行う作業は、分解整備に該当するか。

(3)ディスク・ブレーキのキャリパを取り外さずに、ブレーキパッドを交換する作業は、分解整備に該当

するか。

(4)リア・ブレーキ・ドラムを取り外し、再度組付けるという作業はそれだけで分解整備に該当するか。

2.回答内容

(1)平成7年 10 月 20 日

(2)該当する。

(3)該当しない。しかしながら、キャリパの一部を取り外して行う場合は、分解整備に該当する。

(4)該当する。

(77)

(4)分解整備の定義に関する照会について

自整第172号

平成9. 10. 6

標記について、平成8年1月から平成9年7月までの主な照会内容及び回答内容を別紙のとおりとりまとめ

ましたので通知します。

別紙

分解整備の定義に関す主な照会内容等一覧

照 会 事 項 回 答 内 容

1.シリンダヘッドの交換は分解整備に該当するか

2.タイミングベルトの交換は分解整備に該当するか

3.ストラットの交換は分解整備に該当するか

4.ギヤボックスの交換は分解整備に該当するか

5.パワーステアリングの交換は分解整備に該当するか

6.ストラットの交換の際、タイロットエンドを取り外して行う場合は分解整備に該当するか

7.ドラムブレーキを取り外して、再度組み付ける作業は分解整備に該当するか

8.ショックアブソーバを交換する際に、ブレーキキャリパを外さなければならないものは、

分解整備に該当するか

9.ブレーキキャリパの一方を持ち上げて、ブレーキパッドを交換することは分解整備に該当

するか

10.ブレーキキャリパを取り外さずに、ブレーキパッドを交換した場合は分解整備に該当するか

1.該当しない

2.該当しない

3.該当しない

4.該当する

5.該当しない

6.該当する

7.該当する

8.該当する

9.該当する

10.該当しない

(78)

(別 添)

(5)自動車分解整備事業関係業務処理要領

昭和59年7月1日 近畿運輸局長

改正 昭和62年9月1日 近運達甲第10号

〃 平成2年2月5日 近運達甲第3号

〃 平成7年5月8日 近運達甲第15号

〃 平成9年4月17日 近運達甲第43号

〃 平成10年3月3日 近運達甲第3号

〃 平成10年12月17日 近運達甲第34号

〃 平成14年12月25日 近運達甲第47号

〃 平成18年5月24日 近運達甲第2号

〃 平成19年3月28日 近運達甲第45号

〃 平成20年5月15日 近運達甲第2号

(規定する範囲)

第1条 自動車分解整備事業の認証(以下「認証」という。)関係の事務処理等については、道路運送車

両法(以下「法」という。)、道路運送車両法施行規則(以下「規則」という。)、自動車分解整備事業

の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領について(依命通達)(平成14年7

月1日付け、国自整第63号)及び関係通達によるほか、この要領によるものとする。

(認証の分類区分)

第2条 認証は、対象とする自動車の種類により、次の16分類に区分して取り扱うこと。

分類 文字

自動車分解整備事 業 の 種 類 対 象 と す る 自 動 車 の 種 類

イ 普通・小型 大型 特殊

普通(大型)

普通(中型)

普通(小型)

普通(乗用)

小型四輪

小型 三輪

小型 二輪

軽

ロ 普通・小型 大型 特殊

普通

(中型)普通

(小型)普通

(乗用)小型四輪

小型 三輪

小型 二輪

軽

ハ 普通・小型 普通

(小型)普通

(乗用)小型四輪

小型 三輪

小型 二輪

軽

ワ 普通・小型 普通

(乗用)小型四輪

小型 三輪

小型 二輪

軽

ニ 普通 大型 特殊

普通(大型)

普通(中型)

普通(小型)

普通(乗用)

小型四輪

ホ 普通 大型 特殊

普通

(中型)普通

(小型)普通

(乗用)小型四輪

ヘ 普通 普通

(小型)普通

(乗用)小型四輪

カ 普通 普通

(乗用)小型四輪

ト 小型 小型四輪

小型 三輪

小型 二輪

軽

チ 小型 小型 二輪

軽

ヨ 小型 小型 二輪

リ 普通・軽 大型 特殊

普通(大型)

普通(中型)

普通(小型)

普通(乗用)

小型四輪

軽

ヌ 普通・軽 大型 特殊

普通

(中型)普通

(小型)普通

(乗用)小型四輪

軽

ル 普通・軽 普通

(小型)普通

(乗用)小型四輪

軽

タ 普通・軽 普通

(乗用)小型四輪

軽

オ 軽 軽

(79)

2 申請しようとする対象自動車の種類が前項のいずれにも該当しない場合は、直近にある区分に従う

こととし、分類文字を〇で囲むこと。

3 原動機、動力伝達装置、制動装置等の特定の装置を専門的に整備する自動車分解整備事業の認証(以

下「特定部品専門認証」という。)を行う場合においては、第1項の16分類に区分した分類文字は使用

しないこと。

(認証の申請)

第3条 法第79条第1項の規定による認証申請書は、第1号様式によること。

2 前項の申請書の記載項目及び法第79条第2項及び第3項に基づく書面は次のとおりとする。(法第79

条第1項、第2項及び第3項)

(1) 記載項目

① 申請者の氏名又は名称及び住所

② 申請者が法人の場合にあっては、役員の氏名及び役職名

③ 受けようとする自動車分解整備事業の種類

④ 事業場の名称及び所在地

⑤ 対象とする自動車の種類及び装置の種類

⑥ その他業務の範囲の限定

(2) 添付書面

① 申請者が法人の場合にあっては、商業登記簿謄本等申請者及び役員を特定できる書面

② 申請者が個人の場合にあっては、住民票等申請者を特定できる書面

③ 土地又は建物の登記簿謄本若しくは、建築物の確認済証(写し)等事業場の所在地を証する書面

④ 法第80条第1項第2号各号に該当しないことを信じさせるにたる宣誓書等の書面(1号様式)

⑤ 法第80条第1項第1号の国土交通省令で定める設備及び従業員の基準に適合するものであるこ

とを証する次の事項を記載した書面

ア 設備の基準に係る事項(施行規則第57条第1項第1号、第2号、第3号及び第4号)

a.平面図

平面図に記載する事項は次のとおりとする。

・ 車両整備作業場の間口、奥行、面積、天井高さ、床面の状況

・ 点検作業場の間口、奥行、面積、天井高さ、床面の状況

・ 部品整備作業場の面積

・ 車両置場の間口、奥行

・ 作業場等平面図(作業場等名(優良自動車整備事業者の認定を受けている者であって、

自動車分解整備事業の屋内作業場と兼用している場合は、各々の事業場名)、レイアウト、

寸法、縮尺、方位等を記載したもの)

b.事業場機器一覧表

(80)

事業場機器一覧表に記載する事項は次のとおりとする。

・ 作業機械の種類毎の名称、能力、数

・ 作業計器の種類毎の名称、能力、数

・ 点検計器及び点検装置の種類毎の名称、形式(一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器

に限る。)、能力、数

・工具の種類毎の名称、能力、数

c.一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器に係る国土交通大臣が定める技術上の基準に適合し

ていることを証する書面

上記の書面については、適切な技術的能力を有する者が、「自動車検査用機械器具の審査基

準について」(平成7年6月14日付け自整第121号)により公正に試験を実施し、その結果

を記載した自動車検査用機械器具基準適合性試験成績書、自動車検査用機械器具校正結果

証明書等の書面であること。

イ 従業員に係る事項(施行規則第57条第1項第5号及び第6号)

技能検定規則の規定による一級、二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格している者の

種類別の数及び分解整備に従事する従業員の数(1号様式)

(整備事業の追加等)

第4条 自動車分解整備事業者が、同一の事業場において、新たに法第77条の規定による他の種類の認

証を受けようとするときは、前条を準用する。

2 法第77条各号の規定による自動車分解整備事業の種類ごとに、対象とする自動車の種類又は装置そ

の他限定を受けた業務の範囲を拡大しようとするときは、前条を準用する。

3 前2項による申請を行う場合にあっては、第3条に係わらず別表の添付書面を提出すること。

(認証の変更届)

第5条 法第81条第1項、第82条、第83条の規定による変更の届出及び事業の一部の廃止、縮小(法第

77条の規定による自動車分解整備事業の認証の種類の一部の廃止及び第78条第2項の規定による対象

とする自動車の種類又は装置その他限定を受けた業務の範囲の縮小をいう。)の届出は第1号様式によ

るものとし、法第81条第2項の規定による事業の廃止の届出は第3号様式によることとする。

2 前項の届出書の記載項目は、次のとおりとし、別表に掲げる書類を添付すること。

① 届出者の氏名又は名称及び住所

② 事業場の名称及び所在地

③ 届出に係る事項

④ 認証番号

(整備主任者の選任届等)

第6条 規則第62条の2の2第2項に基づく整備主任者の選任等に係る届出は、第1号様式によること。

(81)

ただし、解任に係る届出の場合は第3号様式とする。

2 前記の記載項目は次の通りとし、別表に掲げる書類を添付するものとする。

① 届出者の氏名又は名称及び住所

② 統括管理業務を行う事業場の名称及び所在地

③ 認証番号

④ 整備主任者の氏名及び生年月日

⑤ 統括管理業務の開始日

⑥ 整備主任者を解任する場合は、解任した整備主任者の氏名及び解任年月日

第7条 (削除)

第8条 (削除)

(申請等の提出)

第9条 申請書及び届出書を事業場の所在地を管轄する運輸支局長又は運輸監理部長(以下「運輸支局

長等」という)に提出すること。

(申請等の審査)

第10条 申請書及び届出書の審査は、提出された書面の記載内容、法第80条第1項の認証基準及び規則

第62条の2の2第5項に規定する整備主任者の資格等の確認により行うこと。

(申請書等の進達)

第11条 運輸支局長等は、申請書を受け付けたときは、前条の審査を行い、必要と認められるときは意

見を付して、次の各号に掲げる一覧表と申請書等(添付書面を含む。)を添えて運輸局長に進達すること。

(1) 自動車分解整備事業認証申請一覧表(第5号様式)

(2) 自動車分解整備事業変更届一覧表(第6号様式)

(3) 自動車分解整備事業廃止届一覧表(第7号様式)

(4) 整備主任者選任届一覧表(第5号様式)

(5) 整備主任者変更届一覧表(第6号様式)

(6) 整備主任者解任届一覧表(第7号様式)

(7) 認証書再交付申請一覧表(第5号様式)

(認証書の交付等)

第12条 運輸局長は自動車分解整備事業の認証をしたときは認証番号を定め、認証書(第8号様式)を

運輸支局長等を経由して申請者に交付する。

2 認証書の再交付は申請書(第4号様式)の提出があったときに行うこと。

3 第1項の認証番号は次の各号を順列させることにより行う。

(1) 近運整認

(2) 府県名頭文字

(3) 府県別一連番号

(82)

4 運輸局長は認証したとき及び変更届等の届出を受理したときは、第11条により提出された一覧表並

びに申請書等の添付書面を添え、運輸支局長等に通知する。

(監査等)

第13条 自動車分解整備事業者の監査は別に定める「自動車整備事業監査要領」により基づき実施する

こと。

2 自動車分解整備事業者には、法をはじめ、建築基準法、農地法及び公害防止法等関係法令について

も遵守するよう指導すること。

(附則)

1.この要領は、昭和59年7月1日から実施する。

2.この要領の制定にともない、昭和53年7月14付け大陸整第583号「自動車分解整備事業の認証関係業

務の取扱いについて」(以下「旧要領」という)は廃止する。

3.この要領の実施の際、旧要領により認証を受けた者は、この要領により認証を受けた者とみなす。

4.旧要領第5条第2項により定められた自動車分解整備事業の認証番号はこの要領の規定にかかわら

ず、なお従前の例とする。

5.改正前の要領による様式の申請書等用紙は、この要領のそれぞれの様式にかかわらず当分の間、こ

れを使用することができる。

附 則

1.この要領は、平成7年7月1日から実施する

附 則

1.この要領は、平成9年4月17日から実施する

附 則

1.この要領は、平成10年3月3日から実施する

附 則

1.この要領は、平成10年12月17日から実施する

附 則

1.この要領は、平成15年2月1日から実施する

附 則

1.この要領は、平成18年5月19日から実施する

附 則

1.この要領は、平成19年4月1日から実施する

附 則

1.この要領は、平成23年4月1日から実施する

(83)

別表 自動車分解整備事業に関する手続き一覧表

申請等の原因

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18

必要な書類等

申請者(届出者)

事業者

事業者

事業者

事業者

事業者

事業者

事業者

事業者

事業者

相続人

新法人

新法人

譲受人

事業者

事業者

事業者

事業者

事業者

事業者

提出期間 30 30 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30 15 15 15

新規申請書(第1号様式) ○ ○ ○

変更届(第1号様式) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

整備主任者選任届(第1号様式) ○○※1

○※1

○

整備主任者変更届(第1号様式) ○

廃止届(第3号様式) ○

整備主任者解任届け(第3号様式)○※1

○※1

○ ○

認証書再交付申請書(第4号様式) ○

自動車整備士合格証書等の写し ○○※1

○※1

○

事業場機器一覧表(第2号様式) ○ ○ ○

一酸化炭素及び炭化水素測定器に係る技術上の基準に適合していることを証する書面

○※2

○※3

○※3

事業場平面図 ○○※4

○※4

○ ○

申請者が個人の場合、住民票等申請者を特定できる書面

○ ○ ○ ○

申請者が法人の場合商業登記簿謄本

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

事業場の建築確認、事業場の不動産登記簿謄本等所在を証する書面

○○※5

○※5

○

届出者が義務者であることが判る書面 ○ ○ ○

その他必要と認められる書面 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

認証書の返付 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※1 特定部品専門認証(二級自動車シャシ整備士)から全部認証への追加・変更等に限る。 ※2 一酸化炭素及び炭化水素測定器が必要な事業場に限る。

※4 作業場等レイアウトの変更がある場合に限る。

※5 事業場の所在地に変更がある時に限る。

添付書面

※3 新規認証時と変更がなければ不要。

追加申請等

対象の自動車等の追加

認証の種類追加・変更

新規認証

事業の廃止

認証の種類・対象自動車等の縮小

法人役員の氏名

作業場の間口・奥行・面積

廃止等 整備主任者

解任

事業の相続

事業を合併

変 更

事業の譲渡

新規選任

氏名等の変更

14

車両法第80条第1項第2号の確認印・証明印

事業者の住所

事業場の所在地

事業場の名称

(選任届け記載事項

)

申請書等の種類

事業者の氏名・名称

事業譲渡印

認証書の再交付

事業の分割

(84)

(85)

(86)

参考資料

備 考 備 考原

動

機

動力伝達

走

行

操

縦

制

動

緩

衝

連

結

原

動

機

動力伝達

走

行

操

縦

制

動

緩

衝

連

結

※プレス

1 能力 15トン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○シックネス・ゲージ

10.04~1.0㎜11枚組

○ ○ ○ ○ ○ ○

エア・コンプレッサー

1動力 2.2kW

空気圧 8.4㎏/㎝2

タンク容量 105ℓ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ダイヤル・ゲージ

1

ゲージストローク 10㎜指針1回転 5㎜1目盛 0.1㎜

○ ○ ○ ○ ○ ○

※チェーン・ブロック

1つり上げ能力 1トン

○ ○ ◎△トーイン・ゲージ

1 スタンド式 ○ ○ ○

※ジャッキ

1押し上げ能力 3トン

○ ○ ○ ○ ○ ○

キャンバ・キャスタ・ゲージ ◎△

1 マグネット式 ○ ○ ○

バイス 1 口金の巾 150㎜

○ ○ ○ ○ ○ ○

ターニング・ラジアス・ゲージ ◎△

1 0~45° ○ ○ ○

充電器 1直流出力10~50A

○ △タイヤ・ゲージ

2 0~600kPa ○

ノギス 3 最大測定値 200㎜

○ ○ ○ ○ ○ ○ ※亀裂点検装置

1(品名)

カラーチェック○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

トルク・レンチ

2 1000㎝・㎏ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※検車装置

1 2柱リフト ○ ○ ○ ○ ○ ○

サーキット・テスタ

1DC 1200VAC 1200V500kΩ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ×一酸化炭素測定器

1

型式認定番号JATA-CO・HC-1銘柄・型式UREX-5000

○製造番号12345

比重計 1 スポイト式 ○ ×炭化水素測定器

1

型式認定番号JATA-CO・HC-1銘柄・型式UREX-5000

○製造番号12345

コンプレッション・ゲージ

2G 25㎏/㎝2

D 70㎏/㎝2 ○ ※ホイール・プーラ

1 万能型 ○ ○

ハンディ・バキューム・ポンプ

1 0~760mmHg ○ ○ ○ ○

※ベアリング・レース・プーラ

1 万能型 ○ ○ ○

エンジン・タコ・テスタ

1 0~7500rpm ○ ○ ○グリース・ガン

1 容量 200cc ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

×タイミング・ライト

1 筒型 12V ○部品洗浄槽

1縦 800㎜横 550㎜深さ 250㎜

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ノズル・テスタ

1 500㎏/㎝2 ○

(註) ※ 二輪自動車に不要

◎ 二輪自動車及び小型三輪自動車に不要

× ガソリン、LPGを燃料とする原動機を搭載した自動車の点検を行わない事業場に不要

軽油を燃料とする原動機を搭載した自動車の点検を行わない事業場に不要

△ カタピラを有する大型特殊自動車に不要

数 量

事業場名 ○○オートサービス

(日本工業規格A列3番)

品質・形状・機能(数量が2以上の場合は、最大性能のものを記入)

第2号様式 <記入例>

装 置 の 種 類機械計器工具

数 量

装 置 の 種 類品質・形状・機能(数量が2以上の場合は、最大性能のものを記入)

事 業 場 機 器 一 覧 表

機械計器工具

品質・形状・機能欄にも必ず記入してください

(87)

(88)

(89)

(90)

(6)自動車分解整備事業(指定自動車整備事業を除く。) 等の事業場におけ

る排出ガス測定器の使用について

各 陸 運 局 長 殿

沖縄総合事務局長 自 整 第 8 4 号 昭和 55.6.17

改正 国 自 整 第 48 号 平成 13.3.30

〃 国 自 整 第 95 号 平成 20.11.26 自動車局整備部長

自動車の排出ガス対策の進展に伴い、これに対応した整備体制の充実を図るため、ガソリン及び液化石

油ガスを燃料とする原動機の点検整備を行う事業場には、一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器(以下「排

出ガス測定器」という。)を保有することとされたが、その使用方については、下記事項に十分留意して適

正に行われるよう、関係者を指導されたい。

記

1 自動車の排出ガス装置に係る的確な整備

自動車の排出ガス測定器は、自動車の排出ガス対策に係る部分の点検整備を行うために必要な整備用

機器であるから、当該部分の点検整備を行う際には、これを適正に使用して、的確に整備を行うこと。

2 排出ガス測定器の取り扱い

排出ガス測定器の取り扱いについては、機械器具製作者が示す取り扱い方法等に基づいて適正な取り

扱いをしなければならないが、特に次の点に留意すること。

(1) 測定開始前

ア 排出ガス測定器が暖機されていること。

イ 清浄な空気を吸引して指針がゼロ点を指すことを確認すること。

ウ 簡易な校正装置を有する排出ガス測定器は、指針が所定の目盛りを指すことを確認すること。

(2) 測定時

ア 排出ガス濃度に見合ったレンジを測定すること。

イ プローブは、60 センチメートル以上そう入すること。

ウ メーターの読みは、指示値が安定したときに行うこと。

エ 測定ガスの吸引は、測定に必要な時間以上に長く行わないこと。

オ 引き続いて測定するときは、プローブを抜き、指針がゼロ点を指すのをまって、次の測定を行う

こと。

(3) 測定後

測定後、清浄な空気を吸引して内部を充分清掃した後、電源を切ること。

(4) 点検整備

(91)

プローブ、フィルタ類、ドレーン排出部等の水分の付着、汚損又は損傷、流量計の作動等、特に空

気やガスのフロー系統の異常の有無に注意して日常点検を行い、プローブ、ドレーン排出部の清掃、

フィルタ交換等必要な整備を行うこと。

3 排出ガス測定器の校正

排出ガス測定器の機能及び精度を維持するため、次のとおり校正を行うものとする。

(1) ゼロ校正

1日1回測定前に次のことを行うこと。

ア 指針が機械的にゼロ点を指すことを確認すること。

イ 暖機運転後、清浄な空気又はゼロガスを用いて、機械器具製作者が示す方法により指針がゼロ点

を指すよう調整すること。

(2) スパン校正

ア 簡易な校正装置を有する排出ガス測定器は、これを作用させて指針が所定の目盛りを指すことを

1日1回測定前に確認すること。

イ 校正用ガスを用いて行うスパン校正は、少なくとも2ヵ月に1回(接触燃焼方式のものにあって

は1日1回)機械器具製作者が示す方法により行うものとし、使用頻度に応じて適宜その回数を増

すこと。

(3) 定期校正

ア 定期校正は、ゼロ点、上記(2)イのスパン校正点及び中間点の3点について行うものとし、ゼロ点

と中間点は各レンジごとに行うこと。

また簡易な校正装置について、指針位置が目盛板にマークされているものは、指針が当該マーク

を指すことを確認すること。

イ 定期校正は、営利を目的としない法人であり、かつ、当該校正を遂行するに適切であると地方運

輸局長が認める者によって、少なくとも2年に1回行うこと。

(4) 臨時校正

排出ガス測定器の修理後は定期校正を行うこと。

(5) 備 考

ア 炭化水素測定器の場合、標準ガスは安定したプロパンガスが通常使用されているので、その濃度

値を機器ごとに示されている係数でノルマルヘキサン値に換算した値を標準ガスの濃度値として使

用すること。

イ 簡易な校正装置を有する排出ガス測定器については、スパンガスによる校正直後において当該装

置を作用させ、指針が指す目盛りを記録しておき、これを基準値として使用すること。

ウ 定期校正における排出ガス測定器の精度は、自動車検査用機械器具に係る国土交通大臣の定める

技術上の基準(平成7年運輸省告示第 375 号)第 52 条及び第 60 条に定めるとおりとする。

エ 校正の結果、不適合となったときは必要な調整修理を行うこと。

(92)

(7)「動力式トルク制御レンチの性能基準」及び「動力式トルク制御レンチ

の型式性能試験に関する規定」について

国 自 整 第 1 7 7 号

平成24年12月27日

大型車のホイール・ボルト折損による車輪脱落事故防止対策については、機会あるごとに注意を喚起して

きたところですが、依然として大型車のホイール・ボルト折損による車輪脱落事故が各地で発生しているこ

とから、平成 16 年 12 月に「大型車のホイール・ボルト折損による車輪脱落事故に係る調査検討会」の検討

結果に基づく事故防止対策について、大型車の使用者及び整備事業者等に周知徹底するとともに、中長期的

対策として、一般社団法人日本自動車機械工具協会等にインパクトレンチの改良等を依頼したところです。

この度、一般社団法人日本自動車機械工具協会(以下「協会」という。)より、動力式トルク制御レンチ

の性能基準及び規定を制定し、平成25年1月1日より、別添のとおり動力式トルク制御レンチの型式性能

試験を実施すること及びこれらに基づき協会が実施する型式性能試験に適合した動力式トルク制御レンチに

ついては、トルクレンチと同等以上の性能である旨の報告がありましたので、貴会傘下会員に対し周知方お

願いします。

なお、別添報告の概要については、別紙をご参照下さい。

別紙

動力式トルク制御レンチの性能基準等に関する概要

1.性能基準の制定

動力式トルク制御レンチ(通称:ナットランナ)の性能基準は、一般社団法人日本自動車機械工具協会

(以下、協会という。)技術委員会技術部会内に「インパクトレンチ検討WG」を設置して、ISO 5393(ね

じ付き締結具の回転バイト-性能試験方法)等を参考にして検討を行い作成したものです。

また、当協会では、動力式トルク制御レンチに関する以下の基準及び規程を制定し、これらに基づき型

式性能試験を実施します。

① 動力式トルク制御レンチの性能基準

② 動力式トルク制御レンチの型式性能試験に関する規程

2.性能基準の概要

(1) 性能基準の対象は、車両のホイールナット等を規定トルクで締め付けるときに使用する動力式トルク

制御レンチであり、動力源は、エア式、電動式及びその他の動力式制御レンチを対象とします。

(2) 性能基準の内容は、外観、耐久性、作動、構造及び機能等について、使用上問題がないかどうか、また、

機能等の取り扱いが容易であり、誤った操作をしたときは安全装置等が作動することなどを確認します。

(3) 性能精度は、動力式トルク制御レンチでハイトルクレートジョイント (スチール製ホイール相当 )及

びロートルクレートジョイント ( アルミ製ホイール相当 ) の各ジョイントを 25 回締め付けて得られた

測定値の平均値から統計的算術により求めた「ばらつき (% )」が 10%以内、及び各ジョイントの平均

値の差が締付トルク設定値に対して 10%以内であることを定めました。

(93)

3.型式性能試験の概要

当協会は、性能基準等に基づき型式性能試験を行い、これに合格した動力式トルク制御レンチの型式に

は「型式性能試験番号」を付与します。

また、合格した型式の動力式トルク制御レンチの筐体には、性能基準を満足していることの証として「型

式性能試験番号標」を貼付します。

4.動力式トルク制御レンチの性能維持

型式性能試験番号標が貼付された動力式トルク制御レンチの性能維持については、製作者等が購入先

(ユーザ )を管理し、定期的な動力式トルク制御レンチの点検整備等を行う仕組みとなっています。

また、製作メーカー側で実施する性能試験用検査装置の精度維持については、当協会で 1 回/年の校正

を実施することで精度を確保します。

5.トルクレンチと同等の取り扱い

型式性能試験番号標が貼付された動力式トルク制御レンチについては、トルクレンチと同等以上の性能

であり、この動力式トルク制御レンチで締め付けた車両のホイールナット等は、トルクレンチでの最終的

な確認は不要として取り扱いができます。

(94)

自動車整備士技能検定において、自動車整備事業場で受験資格を満足する実務経験があるかのごとく虚

偽申請を行い、検定試験に合格した者がいることが発覚し、検定合格を無効とする事例が発生しています。

また、自動車整備事業者の関わり合いを調査したところ、虚偽申請に関係していたことが判明しました。

自動車整備事業者によるかかる行為は、自動車整備士技能検定の厳正かつ公平な実施を阻害する行為で

あるとともに、自動車整備事業者の信頼を失墜させる行為であり、二度とこのようなことが行われないよ

う、下記の規定を参考にして自動車整備士技能検定申請書には、事実を記載していただくようお願いをし

ます。

特に、実務経験等の記載内容が正しくないことが判った場合は、受験者の検定合格の無効などの処分を

受ける(合格を無効とされた場合、最大3年の受験停止となります。)ことがありますので、注意してく

ださい。

実務経験に関する規定

自動車整備士技能検定の受験資格に係る自動車等の整備作業に関する実務経験の確認について

(自整第46号の2 平成12年 3月28日)(抜粋)

1.実務経験として認められる自動車等の整備作業

検定規則第2条中の二級ガソリン自動車整備士から三級二輪自動車整備士までに掲げる自動車整備

士の実務経験として認められる自動車の整備作業とは、次の(1)各号に掲げる事業場又は業務にお

いて行われている(2)ア.各号に掲げる分解、点検、調整等の整備作業をいう。

検定規則第2条中の自動車タイヤ整備士、自動車電気装置整備士及び自動車車体整備士の実務経験

として認められる自動車の装置の整備作業とは、次の(1)各号に掲げる事業場又は業務において行

われている(2)イ.中の該当する号において示すそれぞれの分解、点検、調整等の整備作業をいう。

ただし、これらの場合において、オイル、タイヤ、灯火装置、ワイパー・ブレード等の交換作業のみ

の整備作業及びアルバイト等臨時で勤務しているような作業経験は実務経験とは認められない。

(1)事業場又は業務

ア.道路運送車両法第78条の自動車分解整備事業の認証を受けた者の事業場

イ.道路運送車両法第94条の優良自動車整備事業者の認定を受けた者の事業場

ウ. 「自動車の定期点検整備促進対策に使用するステッカーに対する運輸省名義の使用について

(昭和48年8月17日付自整第176号・自公第40号)中の定期点検整備促進対策要綱5.

(2)に規定する特定給油所(特定給油所とは、自家用乗用自動車の、4輪主ブレーキ及び駐車

ブレーキがすべてディスク・ブレーキである自動車の1年ごとの定期点検整備(分解整備を除

(8)自動車整備士技能検定等にかかる適正な実務経験の証明について

(95)

く。)を確実に実施したとき、「定期点検整備促進運動」による点検整備済ステッカーを交付で

きる給油所をいう。)

エ.上記ア.又はイ.に掲げる事業場以外の自動車タイヤ整備作業工場、自動車電気装置整備作業

工場及び自動車車体整備作業工場並びに自動車整備用機械器具を備え付けた整備作業場を有す

るガソリン、自動車部品、自動車用品等の販売事業者の事業場

オ.(一社)日本自動車連盟(JAF)の路上故障自動車救援業務

カ.上記各号に掲げるものと同等の整備作業を行い得るその他の事業場又は業務

(2)分解、点検、調整等の整備作業

ア.自動車の整備作業

①道路運送車両法施行規則第3条に規定する分解整備に係る整備作業

②キャブレータ、インジェクション・ポンプ等の主要な装置の点検、調整等の整備作業

③自動車の装置、主要部品等の交換を行う整備作業

④自動車の装置、主要部品等に係る点検、調整等の整備作業

⑤上記各号に掲げるものと同等の自動車の点検、調整等の整備作業

イ.自動車の装置の整備作業

①自動車タイヤ整備士にあっては、ホイール・アライメント又はホイール・バランスの点検、

調整等のタイヤに係る整備作業

②自動車電気装置整備士にあっては、充電装置、始動装置、点火装置又は各種電子制御装置の

点検、調整等の電気装置に係る整備作業

③自動車車体整備士にあっては、フレーム又はボディーの点検、修正、改造等の車体に係る整

備作業

(96)

(97)

(9) 大型自動車等に関する不正改造(二次架装)の防止について

近運技管第 367号の2

近運技整第208号の2

近運技技第258号の2

平成 16 年 11 月 16 日

近 畿 運 輸 局 長

先般、当局管内において、大型自動車販売店4社と自動車架装会社3社が、新規検査又は予備検査を受

けた後、当該自動車に過積載等を目的とする改造を行い、不正改造、車検証不正取得を行ったとして、道

路運送車両法違反容疑で警察の捜索を受けた事実が判明した。

これらの行為は、道路運送車両法の違反であることを知りつくして販売並びに改造した悪質な行為であ

り、道路運送車両法の目的でもある「車両の安全性の確保」を阻害するのみならず、ひいては自動車関係

業界の社会的信用を失墜するものであり、極めて遺憾である。

なお、当局としては、不正改造を行った事業者が判明した場合には、これに対し厳しく対処する所存で

ある。

今後、かかる事態が再発することがないよう、自動車使用者からの要望による車両装備の受注から、架

装、納車までの流れ及び組織の体制を全面的に見直す等貴会傘下会員に対し、厳重に注意を喚起し、適切

な販売、整備及び使用の励行を周知徹底されたい。

(99)

(11) ターボチャージャーへの異物の混入防止について

国 自 整 第 3 6 号

平成 22年6月 30日

国土交通省自動車交通局

技術安全部整備課長

去る平成 21年3月 16日、静岡県の東名高速道路上り線牧之原サービスエリアにおいて、また同年9月

20日、同県の東名高速道路上り線196.7キロポスト付近においてバス火災が発生しました。

これらの事故については、自動車交通局の「自動車運送事業に係る交通事故要因分析検討会」の下に、

「バス火災事故に関する調査小委員会」を設置し、その原因究明と再発防止について検討が行われ、今般、

同小委員会においてバス火災事故調査報告書がとりまとめられ、同年9月20日の事故については、火災の

原因となったターボチャージャーの破損については、何らかの原因により液状シーリング材がエンジンオ

イルに混入したことによると推定され、ターボチャージャーへの異物の混入防止等について再発防止策が

提言されました。

これを踏まえ、ターボチャージャー潤滑系の配管部品類の整備を行う場合には、液状シーリング材を用

いないよう周知徹底をお願いいたします。

なお、ターボチャージャーが装備されたバスの火災事故を未然に防止するため、バス輸入・販売事業者

はバス製作者が定めたターボチャージャーの定期的な点検の励行をバス事業者に周知していますので、点

検整備を行う際にはその旨留意するよう併せて周知徹底をお願いいたします。

(100)

3.その他

(1)

(101)

(102)

(5)

(103)

(6)

(104)

(2)

(105)

= 正しく取付けられていない例 =

◆ カートリッジ型 1. 交換前のカートリッジのOリングが、エンジン側の座面に残ってないかを確認しましょう。

(二重パッキンの防止)

2. 新しいカートリッジのOリングにオイルを塗布し、規定のトルクで締付けてください。

◆ エレメント交換型 1. 新しいOリングにオイルを塗布し、Oリングを指定の位置に装着してください。

2. 新しいエレメントを取付け、キャップやドレンプラグを規定のトルクで締付けてください。

カートリッジ型、エレメント交換型ともに、

取付け後は、エンジンオイル漏れがないことを確認しましょう。

【 エンジンオイルフィルタ交換時の注意点 】

カートリッジ型 エレメント交換型

Oリングの取付け位置が

正しくなく、はみ出した状態

古いフィルタのOリングが

残ったままの状態

(3) エンジンオイルフィルタ/エンジンオイル交換時の注意点

(106)

Ⅱ.自 動 車 検 査 関 係

(107)

1.事 務 関 係

(1)

道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第67条第1項に基づく道路運送車両法施

行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「施行規則」という。)第35条の3第14号及び第15号に係る自動

車検査証記載事項の変更については、今後、一層の事務手続の改善を図る観点から、平成7年11月29日以

降は下記により取り扱うこととしたので了知されたい。

なお、これに伴い「被けん引自動車の自動車検査証記載事項の変更に係る行政事務手続の改善について」

(平成3年12月20日自技第90号)は、平成7年11月28日をもって廃止する。

記

1.施行規則第35条の3第14号関係(用途)

(1) 自家用乗用自動車等として登録又は車両番号の指定を受けている自動車を、道路運送法施行規則

(昭和26年運輸省令第75号)第52条により許可を受けた自家用貸渡乗用自動車等に変更する場合には、

法第67条第1項に基づく施行規則第35条の3第14号にいう「用途」の変更に該当するものとして取扱

うものとするが、この変更事由だけをもって法第67条第3項に定める「運輸省令で定める事由に該当

する場合において、「保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるとき」には該当しないものと

して取扱うものとする。

(2) 法第67条第1項に基づく自動車検査証の記載事項の変更申請においては、従前の自動車検査証の有

効期間の残存期間に応じ、以下により取扱うものとする。

① 有効期間の残存期間が1年を超えている場合

自動車検査証の記載事項の変更のあった日を起算日とし、その日から1年間の有効期間を付すも

のとする。

なお、この場合においては、新たに付される有効期間の満了日と同一の検査標章を交付するもの

とする。

② 有効期間の残存期間が1年以下の場合

従前の自動車検査証の有効期間満了日を付するものとする。

2.施行規則第35条の3第15号関係(被けん引自動車)

けん引自動車と被けん引自動車の組合せ(以下「連結組合せ」という。)を変更する場合にあって、

次の・又は・に該当する場合にあっては、法第67条第3項に定める「運輸省令で定める事由に該当する

場合」には該当しないものとして法第67条第1項に基づく自動車検査証記載事項の変更申請により取扱

うものとする。

(1) 連結組合せが「被けん引自動車をけん引することができるけん引自動車の車名及び型式の判定につ

いて」(昭和44年1月31日自車第80号)により道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)

に適合すると認められる自動車又は「新型自動車等取扱い要領について(依命通達)」(昭和45年6月

12日自車第375号、自整86号)により新型自動車の審査を受け保安基準に適合すると認められた自動

車

(2) 上記・の連結組合せに係るけん引自動車の型式であって、排出ガス対策のみの改善により当該型式

が変更したと認められる自動車

(1)

(108)

登録自動車を貸渡(レンタカー)に変更する時の有効期間について

(1)初回有効期間の残存期間が2年をこえている場合

申請日を起算日とし、その日から2年間の有効期間となる。

(2)初回有効期間の残存期間が2年未満の場合

有効期間の変更は行わない。

(3)初回有効期間以外の場合

今まで通りとする。(平成7年11月29日付 自技第243号参照)

(例)初回有効期間が3年に自動車で初度登録年月日を平成23年4月2日として考える。

(つまり、有効期間が平成26年4月1日の車両を想定した場合)

1 初回検査前に変更した時

1-1 平成23年4月2日 ~ 平成24年4月2日の間に変更する時

上記(1)に該当する

→ 変更登録した日から2年間となる

1-2 平成24年4月3日 ~ 平成26年4月1日の間に変更する時

上記(2)に該当する

→ 平成26年4月1日となる

2 初回検査後の車を変更した時

(有効期間が平成28年4月1日の車両を想定した場合)

2-1 平成26年4月2日 ~ 平成27年4月2日の間に変更する時

上記(3)に該当する

→ 変更登録した日から1年間となる

2-2 平成27年4月3日 ~ 平成28年4月1日の間に変更する時

上記(3)に該当する

→ 平成28月4月1日となる

(109)

(110)

(111)

(112)

連結仕様検討書(ライト・トレーラ)

け ん 引 車 ト レ ー ラ 車 名 ・ 型 式 車 名 ・ 型 式

車両重量 w ㎏ 車両重量 w′ ㎏車両総重量 GVW ㎏ 車両総重量 gvw ㎏主制動力 Fm ㎏ 駐車ブレーキ力 Fs′ 0 ㎏駐車ブレーキ力 Fs ㎏ 被けん引車の主制動装置の省略

【車両総重量750㎏以下に限る】 最高出力 Ps Ps駆動軸重 WD ㎏ w + 55

2 ≧gvw 停止距離 S

m(諸元の値) Sa + 55

≧

1.主制動装置制動能力(※)

2.連結時駐車ブレ ーキ制動能力

B=(w+w′)× 0.2 ≦ Fs

B=( + )× 0.2 = ≦

( + )

けん引車が保安基準第12条第1項又は第2項を適合する車両

B=(GVW+gvw)×0.12 ≦ Fs

B=( + )× 0.12 = ≦

3.トレーラの駐車ブレーキ制動能力(※けん引車追加の場合は検討の必要なし。)

B′=w′× 0.2 ≦ Fs′

B′= × 0.2 = ≦

平成11年7月1日以降に製作された車両

B′=gvw× 0.18 ≦ Fs′

B′= × 0.18 = ≦

4.連結社利用走行性能

GCW= GVW+gvw = + =

(1)121 × Ps - 1900 ≧ GCW

121 × - 1,900 = ≧

(2)4 × WD ≧ GCW

4 × = ≧

平成6年4月以降に生産される乗用自動車の諸元表に100km/h走行時の停止距離(Sa)が記載されている

ため、次式により50km/h走行時の停止距離を求める。

S = 0.25 ×(Sa + 10)

S = 0.25 ×( + 10 )= m

貨物自動車等で諸元表に80km/hで制動停止距離が表示されている車両

S = 0.39 ×(Sa - 12)+ 7.5

S = 0.39 ×( - 12 )+ 7.5 = m

(※)については第1項又は第2項の車両にけん引される製作年月日、平成11年7月1日以降の慣性ブレ

ーキ付のトレーラについては適合することを要しない。

GVW+gvw + LT=S× = × GVW LT= m ≦ 22 m (けん引車の停止距離Sを計算で求める場合) ※諸元表に停止距離が記載されていない場合 GVW × 1.05 50 S= 9.8425× + Fm 36

× 1.05 50 S= 9.8425× + = m 36

2

(113)

ライト・トレーラ連結仕様検討書

車両総重量750㎏以下に限る

平成11年7月1日以降生産された被けん引車保安基準第12条第1項又は第2項のけん引車によりけん引す

る場合に適用する。

(高速ブレーキ対応車に限る)

け ん 引 車 ト レ ー ラ

車 名 車 名

型 式 型 式

登録番号又は車台番号 登録番号又は車台番号

車両重量 w ㎏ 車両重量 w′ ㎏

車両総重量 GVW ㎏ 車両総重量 gvw ㎏

駐車ブレーキ力 Fs ㎏ 駐車ブレーキ力 Fs′ 0 ㎏

最高出力 Ps Ps 車 体 の 形 状 トレーラ

駆動軸重 WD ㎏

諸元表上の制動停止距離 Sa m

1.被けん引車の主制動装置の省略

w / 2 ≧ gvw

/ 2 ≧

2.連結時駐車ブレーキ制動能力

B=(GVW+gvw)×0.12 ≦ Fs

B=( + )× 0.12 = ≦

3.トレーラの駐車ブレーキ制動能力(※けん引車追加の場合は検討の必要なし。)

B′=gvw× 0.18 ≦ Fs′

B′= × 0.18 = ≦

4.連結時走行性能

(1)GCW= GVW+gvw = + =

(2)121 × Ps - 1900 ≧ GCW

121 × - 1,900 = ≧

(2)4 × WD ≧ GCW

4 × = ≧

5.定員10人以下の乗用車であって、停止距離(S1)が次の式に適合する制動能力を有するものは1.が不

適合に係わらず制動装置を省略することができる。

S1 = Sa ×GCW / GVW ≦ 81m

S1 = × / ≦ 81m

(114)

牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書(乗用車用)

牽引車 車名: 型 式:

車台番号:

申請者名:

申請値: 主 ブ レ ー キ 有 り (㎏) 主 ブ レ ー キ 無 し (㎏) 牽引車の車検証より: 車 両 総 重 量 M: (㎏) 車 両 重 量 M': (㎏) 牽引車諸元表より: ★FS,F,操作力の単位が㎏の場合、 (㎏)×9.8= (N)積車時駆動軸重 Wd: (㎏) ★4WDなど、駆動軸が複数ある場合はその合計 原動機の最高出力 Kw: (KW) ★ (PS)×0.736= (kw) 駐 車 制 動 力 注 Fs: (N)

減 速 度 a: (m/s2) 若しくは、制動停止距離 Sv: (m) 制 動 初 速 度 V: (km/h) ★諸元表に主制動装置の制動力 Fのみの記載の場合は a=F/M として計算する。 F: (N) ★諸元表に a、Sv 及び V、Fの記載が無い場合は実測による。 (a= m/s2) 注 駐車ブレーキの操作力が以下の規定値に満たない場合、 制動停止距離の初速 50km/h の自動車 :手動式で 500(N)、足踏式で 900(N)

適用関係告示第9条第1項第4号が適用される自動車(同条第5項により適用される自動車を含む。)

制動停止距離の初速 50km/h 以外の乗用車 :手動式で 400(N)、足踏式で 500(N) 上記以外の自動車 :手動式で 600(N)、足踏式で 700(N) 次により換算してください。 諸元表の制動力×操作力の規定値 (N) × (N)

= = (N) 諸元表の操作力 (N)

(1) 駐車ブレーキ m1 = 0.85FS - M = 0.85× - = (㎏) (2) 連結状態での走行性能 m2 = 164.51 × KW - 1900 - M = 164.51 × - 1900 - = (㎏) m2′ = 4 × Wd - M = 4 × - = (kg) (3) 主ブレーキ無し 減速度 aを用いる場合 a m3 = - 1 M = -1 × = (㎏) 5.67 5.67

制動停止距離 Sv及び制動初速度 Vを用いる場合

V2 m3’ = - 1 M = -1 × = (㎏) 147(Sv-0.1V) 147×( -0.1× ) (4) 主ブレーキ有り 減速度 aを用いる場合 a m4 = 7.36 - 1 M = 7.36m3 = 7.36 × = (㎏) 5.67 制動停止距離 Sv及び制動初速度 Vを用いる場合

V2 m4′ = 7.36 - 1 M = 7.36 m3 = 7.36 × = (㎏) 147(Sv-0.1V (5) 牽引可能なキャンピングトレーラー等の車両総重量の決定 主ブレーキ無し m1,m2,m2′,m3(m3′),申請値の内、最軽量なものとする。 ただし、750kg を超えないこと、かつ M'/2 を越えないこと。 ≦ 750 ma = (㎏)≦ (M'/2)(10kg 未満は切り捨て) 主ブレーキ有り m1,m2,m2′,m4(m4′)申請値の内、最軽量なものとする。 ただし、1990kg を超えないこと。 mb = (㎏)≦ 1990(10kg 未満は切り捨て)

けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量は、主ブレーキありの場合及び主ブレーキなしの場合、それぞれ KG及び KGとする。

(115)

(別 紙)

道路運送車両法施行規則の一部改正について

(自動車検査証への記載事項の改正によるトレーラ登録手続きの簡素化)

平 成15 年12 月

国 土 交 通 省

1.改正の背景

現行の制度では、被牽引自動車(以下「トレーラ」という。)の自動車検査証(以下「検査証」という。)

には牽引自動車(以下「牽引車」という。)の車名及び型式を記載する必要があり、トレーラの検査証に記

載されていない牽引車は当該トレーラを牽引して運行する事ができない。

このため、運送事業など多数のトレーラを運行している場合、牽引車を新しく導入する度に、当該牽引

車が牽引するトレーラの全ての検査証の記載事項を変更する必要がある。

また、トレーラのレンタル利用を行う場合、予め牽引車を特定することができないことから、そのレン

タルは事実上不可能となっており、特にレジャー等における利用が見込まれる2トン未満のトレーラを対

象に、平成12年に行われた検討会の結果(別添)に基づき制度の見直しを行う。

2.改正の概要

① 牽引車導入時にトレーラ検査証の記載事項変更を省略化とする。

牽引車の検査証にトレーラの車名及び型式を記載を可能とし、当該牽引車が牽引するトレーラについて

は、検査証への牽引車の車名及び型式の記載を省略できるようにする。

これにより、牽引車が導入する際のトレーラ検査証の記載事項変更を行う必要が無くなり、手続きが簡

素化される。

② キャンピングトレーラ等(※1)において、牽引車の記載を省略可とする。

「牽引可能なキャンピングトレーラ等の重量(※2)」を牽引車の検査証に記載可能とし、当該牽引車が

牽引するキャンピングトレーラ等については、検査証への牽引車の車名及び型式、牽引重量の記載を省略

できるようにする。

これにより、予め牽引車を特定しなくても能力の範囲内で様々なキャンピングトレーラ等を牽引するこ

とができるようになるため、レンタル利用等が可能となる。また、トレーラの減トンなど従前の取扱いと

の整合図るため、ユーザーの選択により牽引車の特定も可能とする。

(※1)キャンピングトレーラ等:セミトレーラを除く2トン未満のトレーラ

(なお、当該トレーラについては平成14年6月に限定牽引免許が新設されている。)

(※2)牽引可能なキャンピングトレーラ等の重量:

「原動機の性能その他牽引自動車の駆動性能並びに牽引自動車及びキャンピングトレーラ等の制動

性能を基礎にして当該牽引自動車がキャンピングトレーラ等を牽引できるものとして算出された最大の車両

総重量」として新たに定義するもので、牽引重量(原動機の性能その他牽引自動車の駆動性能を基礎にして

当該牽引自動車が最大限牽引することが出来るものとして算出された重量)とは異なる。

(116)

(2) 自動車検査証備考欄の記載事項

記載を要する自動車 記載事項 記載例

1.施行規則第52条各号の一に掲

げる処分を受ける自動車

処分年月日

処分の内容

附した制限

認定年月日

平成16年7月1日

近畿運輸局第123号

緩和事項「長さ」

緩和制限「自動車の後面及び運転者席

には、長さを表示するこ

と。」

2.4-57-2-1①(細目告示第42条

第1項、第2項、第120条第1

項)、4-57-2-1③(細目告示第

120条第2項)、4-58-2-1①(細

目告示第42条第5項、第120条

第5項)、4-58-3(細目告示第

120条第6項)、4-61-3(1)(細目

告示第121条第3項)、5-57-2-1

①(細目告示第198条第1項)、

5-57-2-1③(細目告示第198条

第2項)、5-58-2-1①(細目告

示第198条第5項)、5-58-3(1)

(細目告示第198条第6項)、

5-61-3(1)(細目告示第199条第

3項)の規定により、地方運輸

局長の指定を受けた自動車

指定内容

指定年月日

前照灯の取付位置

近運技技第123号

平成16年7月1日

3.保安基準第56条第4項の規定

により国土交通大臣の認定を

受けた自動車

認定内容

認定年月日

大臣認定

メタノール自動車

国自審第234号

平成16年1月15日

4.ワンマンバスの構造要件の適

用緩和を受けた自動車

緩和内容 ワンマンバス構造要件の適用緩和

近運事第345号

平成16年10月1日乗降口

5.タンク自動車 積載物品名

最大積載容積

比重又は定数

品名 第一石油類

容積 5000L

比重 0.75

5-1.荷台に危険物のタンクを

固定し、かつ、タンク以外に積

載量を有する自動車

タンクに積載する物品名

及び積載量の内訳

品名 灯油

容積 250L

比重 0.80

積載量内訳

タンク 200kg

荷 台 300kg

(117)

記載を要する自動車 記載事項 記載例

5-2.危険物運搬用タンク車で

あって、積載の組合せが多数あ

り、備考欄に記載することがで

きない自動車

積載の組合せが備考欄以外にあ

る旨

積載の組合せは、設置許可書等による

5-3.セメント、骨材及び水を

混ぜた生コンクリート以外の

ものを積載物品とするコンク

リートミキサー車

積載物品名

最大積載容積

比重

品名 流動化処理土

容積 5.78㎥

比重 1.65

6.被牽引自動車(牽引自動車の

車名及び型式について記載の

申し出があったものに限る。)

牽引自動車の車名及び型式

① ②以外の場合

② 型式が「不明」の場合

(型式にシリアル番号の一連番

号を除く部分を付記)

牽引車 日野P-AA

牽引車 フォード不明

(ABDE1234)

6-1.被牽引自動車であって、

次の各号に掲げるもの

(1) 第五輪荷重を有する牽引自

動車で牽引されるもの

(2) 基準緩和を受けている自動

車であって、速度制限装置が装

着されている牽引自動車で牽

引されるもの

第五輪荷重が分担する荷重

牽引自動車に速度制限装置が装

着されている旨

保安基準適合性の検討条件

① 運行時の最高速度50km/h超

60km/h以下の場合

② 運行時の最高速度50km/h以

下の場合

第五輪荷重 7690kg以上

牽引車の全型式に速度制限装置付又

は運輸W-AA、運輸W-ABには速

度制限装置付

運行時の最高速度は60km/h以下で検

討

運行時の最高速度は50km/h以下で検

討

7.牽引自動車(被牽引自動車の

車名及び型式について記載の

申し出があったものに限る。)

被牽引自動車の車名及び型式

① ②及び③以外の場合

② 型式が「不明」の場合(型

式にシリアル番号の一連番号

を除く部分を付記)

③ 型式が「組立」及び「試作」

の場合

(型式に車台番号を付記)

被牽引車 フルハーフ

ABCD

被牽引車 パーストナー不明

(ABDE1234)

被牽引車 組立

(東41567東)

7-1.基準緩和を受けている牽

引自動車

速度制限装置の装着の有無及び

その設定速度

速度制限装置付

最高速度60km/h以下

速度制限装置なし

8.4軸を超える自動車 軸重 第5軸重 8500kg

(118)

記載を要する自動車 記載事項 記載例

9.燃料の種類欄に「その他」と

記載した自動車

燃料の種類 燃料 水素

9-1.メタノールを燃料とする

自動車であって、次の各号に掲

げるもの

(1) メタノールとガソリン等

を混合したものを燃料とす

るもの

(2) 補助燃料としてガソリン

又は軽油を使用するもの

(3) ガソリン併用式のもの

(4) 通常はメタノールとガソ

リンの混合物を使用し、ガソ

リンのみも使用可能なもの

メタノールとガソリン等を85:

15の比率で混合したもの(M85)

を燃料とする旨

メタノール(M100又はM85)を

主燃料とし、補助燃料としてガ

ソリン又は軽油を使用する旨

ガソリンを併用することが可能

である旨

通常はメタノールとガソリンを

併用し、ガソリンのみも使用す

ることができる旨

燃料

メタノール(M85)

燃料

主 メタノール

(M100又はM85)

補助 ガソリン又は軽油

燃料

メタノール・ガソリン併用

燃料

メタノール・ガソリン混合物(混合率

可変)

9-2.CNGを燃料とする自動

車であって、次の各号に掲げる

もの

(1)ガソリン併用式のもの

(2)軽油を着火燃料とするもの

ガソリンを併用することが可能

である旨

CNGを燃料とし、軽油を着火

燃料とする旨

燃料

CNG・ガソリン併用

燃料

主 CNG

補助 軽 油

9-3.軽油を燃料とする自動車

であって、バイオディーゼル

100%燃料使用するもの

バイオディーゼル100%燃料を

併用使用している旨

燃料

バイオディーゼル100%燃料併用

9-4.ハイブリッド自動車であ

って、次の各号に掲げるもの

(1)電気式又は蓄圧式のもの

((2)を除く。)

(2)蓄電装置を充電するための

外部充電装置を備えるもの

ハイブリッド自動車である旨

プラグインハイブリッド自動車

である旨

ハイブリッド自動車

プラグインハイブリッド自動車

9-5.軽油を燃料とする自動車

であって、揮発油等の品質の確

保等に関する法律に基づく特

例措置による高濃度バイオデ

ィーゼル燃料を使用するもの

揮発油品確法の特例措置による

高濃度バイオディーゼル燃料を

併用使用している旨

燃料

品確法特例措置高濃度バイオディー

ゼル燃料併用

9-6.圧縮水素又は液体水素を

燃料とし、燃料電池スタック及

燃料電池自動車である旨 燃料電池自動車

(119)

記載を要する自動車 記載事項 記載例

び電動機を備えたもの

10.臨時乗車定員が定められた自

動車

臨時乗車定員 臨時乗車定員 108名

11.使用者の名義が複数の自動車 共同使用者の氏名又は名称及び

住所

共同使用者の氏名、住所

運輸太郎、東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

12.緊急自動車であって、次の各

号に掲げるもの

(1)用途区分通達4-1-1以

外の自動車((2)を除く。)

(2)重度の傷病者でその居宅に

おいて療養しているものに

ついていつでも必要な往診

をすることができる体制を

確保している医療機関が当

該傷病者について必要な緊

急の往診を行う医師を当該

傷病者の居宅にまで輸送す

るために使用する自動車(以

下、「在宅傷病者緊急往診用

自動車」という。)

緊急自動車である旨

在宅傷病者緊急往診用自動車で

ある旨

緊急自動車

緊急自動車(在宅傷病者緊急往診用)

13.道路維持作業用自動車 道路維持作業用自動車である旨 道路維持作業用自動車

14.3-3-4④の適用を受ける

改造自動車

改造された装置名

改造通知書番号

改造通知年月日

改造内容 操縦装置

自近畿第123号

平成7年11月24日

14-1.走行装置としてゴム履帯

を有する自動車

ゴム履帯装着時の諸元を示す旨 括弧内はゴム履帯装着時を示す

15.並行輸入自動車 適用する保安基準の判定年月日

又は製作年月日

原動機型式打刻位置

原動機の最高出力時の回転数

保安基準適用年月日又は製作年月日

平成12年4月1日

原動機型式打刻位置

シリンダブロック上面左側前部

原動機最高出力時回転数

9,000rpm

15-1.並行輸入自動車であっ

て、次の各号に掲げるもの

(1) 専ら乗用の用に供する乗車

定員10人以下の自動車に適用

される排出ガス規制に適合し

たもの

(2) 二輪自動車又は側車付二輪

自動車に適用される排出ガス

規制に適合したもの

規制の対象となる排出ガス規制

の適合年

規制の対象となる排出ガス規制

の適合年

12年排出ガス規制適合

11年排ガス適合

(120)

記載を要する自動車 記載事項 記載例

(3) 別添1「改造自動車審査要

領」3.(1)から(10)までに該当

する改造により、装置が変更さ

れているもの

(4) 二輪自動車又は側車付二輪

自動車であって、後輪にばねそ

の他の緩衝装置を備えていな

いもの

(5) 初めて検査証を交付する検

査時に4-48-2-2(1)⑥の適

合性を4-48-2ー2-(3)②に

より確認したもの

変更された装置名

後輪にばねその他の緩衝装置を

備えていない旨

4-48-2-2(3)②ア又はイに規

定する書面又は表示

変更内容 緩衝装置

後輪 緩衝装置なし

初回検査時確認書面等

(騒音試験成績表)

(WVTA)

(車両データプレート)

(COC)

(外国登録証)

(認可書)

16.職権打刻をした自動車

車台番号打刻位置

(打刻届出に係る位置に打刻し

た場合を除く。)

シリアル番号を有する場合のシ

リアル番号

塗まつした車台番号(塗まつし

た車台番号が職権打刻である場

合を除く。)

原動機型式打刻位置

(打刻届出に係る位置に打刻し

た場合を除く。)

車台番号打刻位置

右側前輪ストラットハウジング上面

シリアル番号

ABCDEFGH123456789

シリアル番号

ABCDEFGH123456789

原動機型式打刻位置

シリンダブロック上面左側前部

17.「土砂等を運搬する大型自動

車による交通事故の防止等に

関する特別措置法

(昭和42年法律第131号)」に定

める土砂等以外の物品を専用

に運搬するダンプ自動車

土砂等を運搬しない旨 積載物品は土砂等以外のものとする。

18.熱害対策装置等を有する自動

車であって、次の各号に掲げる

もの(並行輸入自動車等、諸元

表等による識別が困難なもの

に限る。)

(1) 断続器の形式が接点式のた

め熱害対策装置等の装着が必

要なもの

(2) 断続器の形式が接点式であ

って、公的試験機関の試験結果

断続器の形式が接点式である旨

OBDⅡシステムを備えている

旨

接点式

接点式、OBDⅡ

(121)

記載を要する自動車 記載事項 記載例

によりOBDⅡシステムを備

えていることが確認されたも

の

(3) 断続器の形式が接点式であ

って、公的試験機関の試験結果

により失火検知システムを備

えていることが確認されたも

の

(4) 公的試験機関の試験結果に

より4-51-1-2(1)②又

は5-51-1(1)②ただし書

中「異常温度以上に上昇するこ

とを防止する装置」に該当する

ことが確認されたもの

失火検知システムを備えている

旨

燃料カット方式の異常温度上昇

防止装置を備えている旨

接点式、失火警報

接点式、異常温度上昇防止システム搭

載車( 燃料カット方式)

19.「窒素酸化物又は粒子状物質

を低減させる装置の性能評価

実施要領」(平成16年国土交通

省告示第814号。以下「低減装

置評価実施要領」という。)の

規定に基づき優良低減装置と

して評価・公表された装置(第

2種粒子状物質低減装置を除

く。)を装着することによりN

Ox・PM特例告示第4条(軽

油を燃料とする自動車にあっ

ては第4条及び第5条)の基準

(以下「NOx・PM法の基準」

という。)に適合することが確

認された自動車

優良低減装置が装着されている

旨

優良低減装置の優良評価番号

優良低減装置付

評価番号MLIT-NPR-1

19-1.原動機等の変更が行われ

た自動車であって、次の各号に

よりNOx・PM特例告示第4

条(軽油を燃料とする自動車に

あっては第4条及び第5条)の

基準に適合することが確認さ

れた自動車

(1) 公的試験機関の試験結果

(2) 諸元値を持つ原動機及び一

酸化炭素等発散防止装置に載

せ換えた場合であって、当該原

動機及び一酸化炭素等発散防

止装置が搭載されていた自動

原動機等の変更によりNOx・

PM法の基準に適合することを

確認した旨、平均値規制と基準

値(上限値)規制の別、試験モ

ード及びNOx・PM排出量

NOx・PM法対応変更有、平均値規

制、10/10・15モード、NOx0.48g/km、

PM0.055g/km

(122)

記載を要する自動車 記載事項 記載例

車の諸元値

19-2.原動機等の変更が行われ

た自動車であって、次の各号に

掲げるもの

(1) 公的試験機関の試験結果に

よりNOx・PM特例告示第2

条の基準に適合することが確

認された自動車であって第4

条の基準(軽油を燃料とする自

動車にあっては第4条又は第

5条)に適合していないもの

(2) 平成14年9月30日以前に公

的試験機関の試験結果により

「道路運送車両の保安基準及

び道路運送車両の保安基準の

一部を改正する省令の一部を

改正する省令」(平成14年国土

交通省令第24号)の施行前の保

安基準第31条の2の基準に適

合することが確認された自動

車であってNOx・PM特例告

示第4条(軽油を燃料とする自

動車にあっては第4条又は第

5条)の基準に適合していない

もの

NOx処理装置が装着されてい

る旨

NOx処理装置付

19-3.「道路運送車両の保安基

準第31条の2の規定に適合さ

せるために行う窒素酸化物又

は粒子状物質の排出を低減さ

せる改造の認定実施要領」(平

成17年国土交通省告示第894

号。以下「低減改造認定実施要

領」という。)の規定に基づき

優良低減改造として認定・公表

がされた改造を行うことによ

りNOx・PM法の基準に適合

することが確認された自動車

優良低減改造が行われている旨

優良低減改造の優良認定番号及

び交付番号

優良低減改造有

認定番号M L I T - R R - 1

交付番号A B C D 1 2 3 4

20.平成10年騒音規制適合自動車

及びそれ以降に規制強化がなさ

れた騒音規制適合自動車

騒音規制に適合している旨、近

接排気騒音規制値及び全輪駆動

の有無

平成10年騒音規制車、近接排気騒音規

制値99dB、全輪駆動

21.車いすを車体に固定すること 車いすを固定するための装置を 車いす固定装置付(1基)

(123)

記載を要する自動車 記載事項 記載例

ができる装置を有する自動車

(車いす専用のスペースを有

するものに限る。)

有する旨

22.用途区分通達4-1-1及び

4-1-2に掲げる自動車

使用者を変更した場合におい

て、変更後の使用者の事業等が

変更前の使用者の事業等と異な

る場合には、当該自動車の用途

及び車体の形状が変更となる場

合がある旨

この自動車は、使用者の事業により特

種用途に該当

23.用途区分通達4-1-3(3)

及び(4)に掲げる自動車(24.

に掲げる場合を除く。)

平成13年から施行される構造要

件が適用される旨

平成13年特種構造要件適用車

24.用途区分通達4-1-3(4)

に掲げる自動車のうちのキャ

ンピング車

平成15年から施行される構造要

件が適用される旨

平成15年特種構造要件適用車

25. 大型貨物自動車であって速

度抑制装置を装着した自動車

速度抑制装置を装着している旨 速度抑制装置付

26. 普通自動車であって、貨物の

運送の用に供する車両総重量

7t以上のもの

燃料タンクの個数及びそれぞれ

の容量

燃料タンク 2個 300L 300L

27. 自主防犯活動用自動車 自主防犯活動に使用する自動車

である旨

自主防犯活動用自動車

28. 専ら乗用の用に供する乗車

定員10人(平成24年6月30日以

前に製作される自動車にあっ

ては11人)以上の自動車であっ

て、高速道路等を運行しない自

動車( 昭和62年8月31日以前

に製作された自動車を除く。)

高速道路等を運行しない旨 高速道路等を運行しない自動車とし

て保安基準に適合

29. 「自動車の排出ガス低減性能

を向上させる改造の認定実施

要領」(平成19年国土交通省告

示第131号。以下「排ガス低減

性能向上改造認定実施要領」と

いう。)第3条の規定により、

認定を受けた改造を行った自

動車

排出ガス低減性能向上改造が行

われている旨

排出ガス低減性能向上改造の認

定番号

低減性能向上改造証明書〔「自

動車の排出ガス低減性能を向上

させる改造の認定実施細目」(平

成19年3月9日付け国自環第

249号)第4の低減性能向上改造

証明書をいう。以下同じ。〕の

交付番号

排ガス低減性能向上改造有

認定番号MLIT-RLEV-1

交付番号123

(124)

記載を要する自動車 記載事項 記載例

30. 平成17年規制適合のディー

ゼル車のうち、オパシメータを

使用して無負荷急加速時に排

出される排出ガスの光吸収係

数を測定するもの

オパシメータを使用して無負荷

急加速時に排出される光吸収係

数を測定する旨

オパシメータ測定

31. 1-3の2の規定により、二

輪自動車の保安基準を適用す

る自動車

二輪自動車の基準を適用する旨 二輪自動車の保安基準を適用

32. 「特定改造自動車のエネルギ

ー消費効率相当値の算定実施

要領」(平成21年国土交通省告

示第933号)第7条の規定により

有効な算定燃費値取得済証(以

下「算定済証」という。)の交

付を受けて、類型を特定した特

定改造自動車

燃費値の算定を受けた特定改造

自動車である旨及び算定済証記

載の改造車等燃費算定番号・区

分番号

90001・0001(算定燃費値取得済特定

改造自動車)

33. 排出ガス値及び燃費値に影

響を与える原動機、一酸化炭素

等発散防止装置、動力伝達装置

又は燃料の種類に変更が行わ

れたことを、新規検査若しくは

予備検査又は構造等変更検査

時に公的試験機関の試験結果

又は現車により確認した型式

指定自動車又は一酸化炭素等

発散防止装置指定自動車〔自動

車排出ガス規制の識別記号が3

桁以上の自動車〔大型特殊自動

車、二輪自動車及び側車付二輪

自動車を除く。〕に限る。〕

排ガス燃費影響装置等に変更が

ある旨

排ガス燃費影響装置等変更

34. 平成22年4月1日以降に製作

された自動車(乗車定員11人以

上の自動車、車両総重量3.5t

を超える自動車及び大型特殊

自動車を除く。)

消音器の加速走行騒音性能規制

(以下「マフラー加速騒音規制」

という。)が適用される旨

マフラー加速騒音規制適用車

(125)

○ 作業用附属装置、除雪装置、道路清掃装置等を随時取り外し、又は取り替えて使用できる自

動車については、次の例により記載するものとする。なお、軸重欄は、当該附属装置等を装着

した状態のうちの最も重い数値を記載するものとし、附属装置名についても記載するものとす

る。

(記載例)

車体の形状

ショベル・ローダ

乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量

1〔1〕人 - ㎏ 5700〔7460〕㎏ 5755〔7515〕㎏

長 さ 幅 高さ

〔590〕

518 ㎝

〔249〕

213 ㎝

〔315〕

274 ㎝

○ 立席を有する専ら乗用の用に供する乗車定員 11 人以上の自動車(立席に係る乗車定員の算出

について保安基準第 55 条に基づく基準緩和の認定を受けた自動車を除く。)にあっては、乗車

定員欄に立席を除いた乗車定員数を括弧書で付記するとともに、備考欄にその説明を、次の例

により記載する。

(記載例)

乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量

80〔40〕人 - ㎏ 4810 ㎏ 9210〔7010〕㎏

備考

乗車定員及び車両総重量欄の括弧外は高速道路等を運行しない際の立席を含めたすべての乗車

装置を最大に利用した状態を、括弧内は立席を除く乗車装置を最大に利用した状態を示す。

(126)

(3) 重量税等減免対象車の確認手順

(127)

(128)

(129)

「対象車種一覧詳細は 国土交通省HP

アドレス http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000007.html

(130)

(4) 放置違反金滞納車に対する車検拒否制度について

(131)

(132)

(133)

放置違反金等の滞納により検査証の有効期間を更新できなかった方は、

必ず①の「放置違反金督促状兼納付書」を指定金融機関で納付を行ない

領収証書(本通)を提示してください

①

下記②の納付書・領収証書では検査証の有効期間更新はできません

②

(134)

コード

10

11

12

13

14

20

21

22

23

24

25

30

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

60

61

62

63

64

65

70

71

72

73

74

80

81

82

83

90

91

92

93

94

95

96

97

(135)

検査証未交付警告文

本日検査の申請がありました「○○ △△△や××××」については、道路交通法第51条の6

の規定に基づく国家公安委員会からの通知 ( 駐車違反に関する違反金の滞納がある旨 ) を受けてい

るため、限定自動車検査証に示す保安基準不適合箇所について必要な整備を行い保安基準に適合す

ることになっても、道路交通法第51条の7の規定に基づき自動車検査証の有効期間の更新をする

ことはできません。

〔通知を受けている違反番号〕※

12345678901234501 12345678901234506

12345678901234502 12345678901234507

12345678901234503 12345678901234508

12345678901234504 12345678901234509

12345678901234505 12345678901234510

なお、当該通知に係る放置違反金等を滞納したこと又はこれを徴収されたことを証する書

面を限定自動車検査証の有効期間内に提示してください。提示されない場合は、再度、検査

が必要となります。

平成 ○○ 年 ○ 月 ○○ 日 ○○運輸支局長

※違反番号17桁、先頭の2数字で違反した県の番号

P 134 のコードを参照して下さい。

(136)

2.検 査 関 係

(1) 自動車の用途等の区分について

自 車 第 4 5 2 号

昭和35年9月6日

改正 国 自 技 第 202号

平成19年1月4日

道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第35条の3第14号の自動車(軽自動車を除く。)の

用途及び軽自動車(二輪自動車を除く。)の分類は、次のとおり区分して取り扱うこととされたい。なお、

「貨物自動車と乗用自動車の区分に関する基準について」(昭和29年自車第366号)及び「貨物自動車と乗用

自動車の区別に関する基準の解釈について」(昭和29年自車第436号)は、廃止する。

1 乗用自動車等

1-1 乗用自動車等とは、乗車定員10人以下の自動車であって、貨物自動車等及び特種用途自動車等以外の

ものをいう。

1-2 乗用自動車等を次のように分類するものとする。

(1) 乗用自動車

(2)又は(3)以外の乗用自動車等をいう。

(2) 貸渡乗用自動車等

道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「運送法施行規則」という。)第52条の規定に

より許可を受けた乗用自動車等をいう。

(3) 幼児専用乗用自動車

専ら幼児の運送を目的とする乗用自動車等をいう。

2 乗合自動車等

2-1 乗合自動車等とは、乗車定員11人以上の自動車であって、貨物自動車等及び特種用途自動車等以外の

ものをいう。

2-2 乗合自動車等を次のように分類するものとする。

(1) 乗合自動車

(2)又は(3)以外の乗合自動車等をいう。

(2) 貸渡乗合自動車等

運送法施行規則第52条の規定により許可を受けた乗合自動車等をいう。

(3) 幼児専用乗合自動車

専ら幼児の運送を目的とする乗合自動車等をいう。

3 貨物自動車等

3-1 貨物自動車等とは、特種用途自動車等以外の自動車であって、次の(1)又は(2)のいずれかを満足する

ものをいう。

(1) (2)以外の自動車にあっては、次の①及び②を満足すること。

(137)

① 物品積載設備の床面積

自動車の物品積載設備(注1)を 大に利用した場合において物品積載設備の床面積(注2)が1

㎡(軽自動車にあっては、0.6㎡、二輪の自動車でけん引される被けん引自動車にあっては、0.2㎡)

以上あること。

② 構造及び装置

当該自動車の構造及び装置が3-1-1又は3-1-2に該当するものであること。

(2) 第五輪荷重を有するけん引自動車であって、セミトレーラ(前車軸を有しない被けん引自動車であっ

て、その一部がけん引自動車に載せられ、かつ、当該被けん引自動車及びその積載物の重量の相当部分

がけん引自動車によってささえられる構造のものをいう。以下同じ。)をけん引するための連結装置を

有すること。

3-1-1 次の(1)から(4)までの基準に適合するものであること。

(1) 物品積載設備の床面積と乗車設備の床面積

自動車の乗車設備(注3)を 大に利用した場合において、残された物品積載設備の床面積が、この

場合の乗車設備の床面積(注4)より大きいこと。

(2) 積載貨物の重量と乗車人員の重量

自動車の乗車設備を 大に利用した場合において、残された物品積載設備に積載し得る貨物の重量(注

5)が、この場合の乗車設備に乗車し得る人員の重量より大きいこと。

(3) 物品の積卸口

物品積載設備が屋根及び側壁(簡易な幌によるものであって、その構造上屋根及び側壁と認められな

いものを除く。)によっておおわれている自動車にあってはその側面又は後面に開口部の縦及び横の有

効長さがそれぞれ800mm(軽自動車にあっては、縦600mm横800mm)以上で、かつ、鉛直面(後面の開口部

にあっては車両中心線に直角なもの、側面の開口部にあっては車両中心線に平行なものをいう。)への

投影面積が0.64㎡(軽自動車にあっては、0.48㎡)以上の大きさの物品積卸口を備えたものであること。

ただし、物品積載設備の上方が開放される構造の自動車で、開口部の床面への投影面積が1㎡(軽自動

車にあっては、0.6㎡)以上の物品積卸口を備えたものにあっては、この限りでない。

(4) 隔壁、保護仕切等

自動車の乗車設備と物品積載設備との間に適当な隔壁又は保護仕切等を備えたものであること。ただ

し、 大積載量500㎏以下の自動車で乗車人員が座席の背あてにより積載物品から保護される構造と認め

られるもの、及び折りたたみ式座席又は脱着式座席(注6)を有する自動車で乗車設備を 大に利用し

た場合には 大積載量を指定しないものにあってはこの限りでない。

3-1-2 次の(1)及び(2)の基準に適合するものであること。

(1) 隔壁等

自動車の運転者席(運転者席と並列の座席を含む。以下「運転者席」という。)の後方がすべて幌で

覆われた物品積載装置であって、運転者席と物品積載装置との間に乗車人員が移動できないような完全

な隔壁があること。

(138)

(2) 座席

物品積載装置内に設けられた座席は、そのすべてが折りたたみ式又は脱着式の構造のもので、折りた

たんだ場合又は取り外した場合に乗車設備が残らず貨物の積載に支障のない構造のものであること。

3-2 貨物自動車等を次のように分類するものとする。

(1) 貨物自動車

(2)以外の貨物自動車等をいう。

(2) 貸渡貨物自動車

運送法施行規則第52条の規定により許可を受けた貨物自動車等をいう。

4 特種用途自動車等

4-1 特種用途自動車等とは、主たる使用目的が特種である自動車であって、次の(1)から(3)のすべてを満

足するものをいう。

(1) 主たる使用目的遂行に必要な構造及び装置を有し(注7)、かつ、4-1-1、4-1-2又は4-

1-3のいずれか1つに該当するものであること。

(2) 大積載量を有する自動車にあっては、自動車の乗車設備と物品積載装置との間には、適当な隔壁又

は保護仕切等を備えたものであること。

ただし、 大積載量500㎏以下の自動車で乗車人員が座席の背あてにより積載物品から保護される構造

と認められるものにあっては、この限りでない。

(3) 次の①から③のいずれかに該当する自動車でないこと。

ただし、4-1-1の各車体の形状の自動車にあっては、この限りでない。

① 型式認証等を受けた自動車(注8)の用途が乗用自動車であって、車体の形状が箱型又は幌型のもの

であり、かつ、その車枠が改造されていないもの

② 型式認証等を受けた自動車の用途が貨物自動車であって、その物品積載設備の荷台部分の2分の1を

超える部位が平床荷台、バン型の荷台、ダンプ機能付き荷台、車両運搬用荷台又はコンテナ運搬用荷

台であるもの

③ 型式認証等を受けた自動車の用途が貨物自動車であって、セミトレーラをけん引するための連結装置

を有するもの

4-1-1 専ら緊急の用に供するための自動車

道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条により指定又は届出された緊急自動車であって、かつ、

以下の車体の形状毎に別途定める構造上の要件に適合する設備を有するもの

救急車、消防車、警察車、臓器移植用緊急輸送車、保線作業車、検察庁車、緊急警備車、防衛省車、電

波監視車、公共応急作業車、護送車、血液輸送車、交通事故調査用緊急車

なお、被けん引車又は二輪車若しくは三輪車であることにより車体の形状の一部が異なる場合について

は、上記の車体の形状を以下の事例に示すように読み替えて適用する

(以下本項において同じ。)。

例:消防車→ 消防フルトレーラ

(139)

救急車→ 救急車二輪

警察車→ 警察車三輪

4-1-2 法令等で特定される事業を遂行するための自動車

使用者の事業が法令等(注9)の規定に基づき特定できるもので、その特定した事業を遂行するために

専ら使用する自動車であって、以下の車体の形状毎に別途定める構造上の要件に適合する設備を有するもの

給水車、医療防疫車、採血車、軌道兼用車、図書館車、郵便車、移動電話車、路上試験車、教習車、霊

柩車、広報車、放送中継車、理容・美容車

4-1-3 特種な目的に専ら使用するための自動車

特種な目的に専ら使用するため、次の①から③の全てを満足する自動車

① 次の(1)から(4)の区分に示す車体の形状毎に別途定める構造上の要件に適合する設備を運転者席以

外に有していること。

② 乗車設備及び物品積載設備を 大に利用した状態で、水平かつ平坦な面(以下「基準面」という。)

に特種な設備を投影した場合の面積(以下「特種な設備の占有する面積」(注10)という。)が1㎡

(軽自動車にあっては、0.6㎡)以上であること。

③ 特種な設備の占有する面積は、運転者席を除く客室の床面積(注11)及び物品積載設備の床面積並び

に特種な設備の占有する面積の合計面積の2分の1を超えること。

(1) 特種な物品を運搬するための特種な物品積載設備を有する自動車であって、車体の形状が次に掲げる

もの

粉粒体運搬車、タンク車、現金輸送車、アスファルト運搬車、コンクリートミキサー車、冷蔵冷凍車、

活魚運搬車、保温車、販売車、散水車、塵芥車、糞尿車、ボートトレーラ、オートバイトレーラ、ス

ノーモービルトレーラ

(2) 患者、車いす利用者等を輸送するための特種な乗車設備を有する自動車であって、車体の形状が次に

掲げるもの

患者輸送車、車いす移動車

(3) 特種な作業を行うための特種な設備を有する自動車であって、車体の形状が次に掲げるもの

消毒車、寝具乾燥車、入浴車、ボイラー車、検査測定車、穴堀建柱車、ウインチ車、クレーン車、く

い打車、コンクリート作業車、コンベア車、道路作業車、梯子車、ポンプ車、コンプレッサー車、農

業作業車、クレーン用台車、空港作業車、構内作業車、工作車、工業作業車、レッカー車、写真撮影

車、事務室車、加工車、食堂車、清掃車、電気作業車、電源車、照明車、架線修理車、高所作業車

(4) キャンプ又は宣伝活動を行うための特種な設備を有する自動車であって、車体の形状が次に掲げるもの

キャンピング車、放送宣伝車、キャンピングトレーラ

4-2 特種用途自動車等を次のように分類するものとする。

(1) 特種用途自動車

(2)以外の特種用途自動車等をいう。

(2) 貸渡特種用途自動車

(140)

運送法施行規則第52条の規定により許可を受けた特種用途自動車等をいう。

5 建設機械

建設機械抵当法施行令(昭和29年政令第294号)別表に掲げる大型特殊自動車をいう。

6 自動車の用途等の区分に係る細部取扱い

(1) この通達に規定する自動車の用途等の区分を定量的に判断するに当たって必要な事項は、別途定める

(以下「細部取扱通達」という。)。

(2) 細部取扱通達において、本通達の規定を読み替えて適用する旨の規定がある場合にあっては、細部取

扱通達の規定により本通達の規定に適合するものと見なすものとする。

注1 物品積載設備

運転者席の後方にある物品積載装置(原則として、一般の貨物を積載することを目的としたものであ

って、物品の積卸しが容易にできる構造のもの。)をいう。

注2 物品積載設備の床面積

(1) 乗車人員の携帯品の積載場所と認められるもの、例えば後部トランク及び屋根上の物品積載装置の

床面積は、この場合の物品積載設備の床面積には含めないものとする。

(2) タイヤえぐり、蓄電池箱等の占める面積は、物品の積載に支障がない限り物品積載設備の床面積に

含めるものとする。

(3) 物品積載設備の上方開放部の面積が床面積より小さい構造の自動車にあっては、床面からの高さが

1m未満の箇所における 小開放部の水平面への投影面積をもって床面積とする。

(4) 物品積載設備が屋根及び側壁で覆われている自動車、例えばバン型の自動車の類にあっては、室内

高部と床面との中点を含む車室の断面積で大部分の床面に平行なものをもって床面積とする。

注3 乗車設備

運転者席の後方にある乗車設備をいう。

注4 乗車設備の床面積

(1) 運転者席の後方に設けられた座席の背あて後端から前方(前方を含む。)には物品が積載されない

構造の自動車にあっては、運転者席背あて後端(隔壁又は保護用の仕切のあるものにあってはその後

端。)から 後部座席の 後端までの大部分の床面に平行な距離に室内幅を乗じたものを床面積とす

る。

(2) 運転者席の後方に設けられた座席の前方又は側方に物品が積載される構造の自動車(この場合、積

載物品により安全な乗車が妨げられないよう、座席の前方又は側方に保護仕切等が必要である。)に

あっては、座席の床面への投影面積をもって床面積とする。ただし、次の床面は乗車設備の床面積に

含める。

(141)

(イ) 座席の前縁から250mmまでの床面(補助座席にあっては、座席を含む幅400mm、奥行650mmの床面)

(ロ) 乗車設備の一部として使用されることが明らかな床面。例えば保護仕切で囲まれた床面又は乗車

する人員の通路と認められる床面等。

注5 積載し得る貨物の重量

(1) 物品積載設備内に折りたたみ式又は脱着式の座席を備えた自動車にあっては、物品積載設備を 大

に利用した場合の 大積載量を指定する際に、 大積載量の基となる重量から乗車設備を 大に利用

した場合の乗車設備に乗車出来る人員の重量(脱着式の座席を備えた自動車にあっては、乗車設備を

大に利用した場合の乗車設備に乗車出来る人員の重量と脱着式の座席の重量との和)を減じた重量

をいう。

(2) 物品積載設備内に折りたたみ式及び脱着式の座席がなく、物品積載設備と乗車設備とが明確に区分

された自動車にあっては、 大積載量を指定する際に 大積載量の基となる重量をいう。

注6 脱着式座席

脱着して使用することを目的とした座席であり、工具等を用いることなく、容易に脱着ができ、かつ、

確実に装着ができる構造の座席をいう。

注7 主たる使用目的遂行に必要な構造及び装置を有し

車枠又は車体に、特種な目的遂行のための設備(「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等

における取扱いについて(依命通達)」(平成7年11月16日付け自技第234号、自整第262号)の指定部

品は、「特種な目的遂行のための設備」には該当しないものとする。)がボルト、リベット、接着剤又

は溶接により確実に固定されているものをいう。

なお、蝶ねじ類、テープ類、ロープ類、針金類、その他これらに類するもので取り付けられた設備は、

確実に固定されているものに該当しないものとする。

注8 型式認証等を受けた自動車

「型式認証等を受けた自動車」とは、次に掲げる各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第75条第1項の規定によりその型式について指定されたも

の

(2) 「自動車型式認証実施要領について(依命通達)」(平成10年11月12日付け自審第1252号)別添2

「新型自動車取扱要領」により新型自動車として届け出された型式のもの

(3) 「輸入自動車特別取扱制度について(依命通達)」(平成10年11月12日付け自審第1255号)別紙「輸

入自動車特別取扱要領」により輸入自動車特別取扱自動車として届け出された型式のもの

(4) 「並行輸入自動車取扱要領について」(平成9年3月31日付け自技第61号)別添「並行輸入自動車

取扱要領」(以下「並行輸入自動車取扱要領」という。)に基づく並行輸入自動車であって、並行輸

(142)

入自動車取扱要領により届出自動車との関連を判断するにあたり、上記(1)から(3)の型式と比較して

同一又は関連ありと判断したもの

注9 法令等

法律、政令、府令、省令及びこれらの規定に基づく告示並びに地方自治体が定める条例をいう。

注10 特種な設備の占有する面積

(1) 車体の形状毎に別途定める構造上の要件に適合する設備を基準面に投影した場合の面積をいう。

なお、車体の形状毎に別途定める構造上の要件に適合する設備が格納式又は折りたたみ式の構造で

ある場合にあっては、これを格納又は折りたたんだ状態とする。

(2) 次の各号のいずれかに該当する部位及び当該部位に設けられた設備の基準面への投影面積は、特種

な設備の占有する面積には含めないものとする。

① 乗車人員の携帯品の積載箇所と認められるところ(トランク、ラゲッジスペース、インストルメン

ト・パネル、グローブボックス、トレイ、ルーフ・ラック等の各種ラック類等)

② 乗車装置の座席

③ 乗車装置の座席の上方又は下方(背あての角度が可変する座席にあっては、背あての角度は背あて

の支点をとおる垂直な面と背あてのなす角度は後方に30度(30度に保持できない場合は、30度に

も近い角度)とした場合の床面への投影面、座席が前後、左右に可変又は回転する場合は、可変又

は回転した状態で保持できるすべての位置における床面への投影面、折りたたみ式座席又は脱着式

座席にあっては、当該座席を乗車設備として利用したときの床面への投影面、これらの機能を併せ

持った座席にあっては、これらの要件のうち、該当するものすべてを組み合わせた状態における床

面への投影面とする。)

④ 乗車装置の座席の前縁から前方250mmまでの床面(座席が前後、左右に可変、回転、折りたたみ式

又は脱着式である場合にあっては、当該座席を利用できるすべての位置において、座席の前縁から

前方250mmまでの床面)

⑤ 特種な設備を基準面に投影した場合の部位と、物品積載設備を基準面に投影した場合の部位が重な

る部位

⑥ 当該自動車の修理等に使用する工具等を収納する荷箱

⑦ いかなる名称によるかを問わず、①から⑥と類似する部位

注11 運転者席を除く客室の床面積

(1) 運転者席の背あて後端(隔壁又は保護用の仕切のある場合にあっては、その後端)から乗車設備の

後部座席までを含む客室の後端(乗車設備の 後部座席より後方に物品積載設備又は特種な目的に専ら

使用するための設備を有する場合にあっては、乗車設備の 後部座席の背あて後端(隔壁又は保護用の

仕切がある場合には、その前端))までの車両中心線上における大部分の床面に平行な距離に室内幅を

(143)

乗じたものを客室の床面積とする。

この場合において、運転者席が前後に可変する座席にあっては、座席の位置は 後端とし、運転者席

の背あての角度が可変する座席にあっては、背あての角度は背あての支点をとおる垂直な面と背あてと

のなす角度は後方に30度(30度に保持できない場合は、30度に も近い角度)とする。

また、乗車設備の側方等に物品積載設備又は特種な目的に専ら使用するための設備を有する場合にあ

っては、上記にかかわらず、乗車設備の座席の床面への投影面積をもって客室の床面積とすることがで

きる。

この場合において、次の床面は客室の床面積に含むものとする。

(イ) 座席の前縁から250mmまでの床面(幅400mm、奥行400mm未満の補助座席にあっては、座席を含む幅

400mm、奥行650mmの床面)

(ロ) 乗車装置の一部として使用されることが明らかな床面。例えば保護仕切で囲まれた床面又は乗車

する人員の通路と認められる床面等。

(2) タイヤえぐり等の占める面積は、安全な乗車に支障がない限り、客室の床面積に含めるものとする。

(3) 客室の室内幅(乗車設備の側方等に物品積載設備又は特種な目的に専ら使用するための設備を有す

る場合を除く。)は、運転者席の背あて後端から客室の後端までの中間点における車両中心線に直交

する大部分の床面に平行な距離とする。

(144)

参考:平成13年改正(平成13年4月6日付け国自技第49号)の主文

現在、特種な用途に応じた設備を有する自動車を特種用途自動車として区分し、検査、登録において取り

扱っているところであるが、近年、検査時にはその設備を装備して登録し、その直後に当該設備を取り外し

て乗用自動車等と同じ仕様で不正に使用する事例が多発している。また、特種用途自動車として不正に検査、

登録を受けたとして、中古車販売業者が逮捕される事件も発生している。

このような不正使用の理由としては、①特種用途自動車は、乗用自動車等に比べ税、保険料が安いこと、

②現在規定されている特種用途自動車の構造要件が抽象的であること等があり、一方、これらを背景として、

検査時における自動車の用途の判定に当たって、申請者との間でトラブルが多発している状況にある。

こうした特種用途自動車の不正使用の防止及び検査時における自動車の用途の判定の適正化のため、特種

用途自動車の各車体形状毎に構造要件を具体的、かつ、詳細に定めるべく、パブリックコメントを募集した

ところ、多くの意見、要望があった。

これらの意見、要望も踏まえ、「自動車の用途等の区分について(依命通達)」(昭和35年9月6日付

け自車第452号)(以下「用途区分通達」という。)の一部を別添新旧対照表のとおり改正することとし、

平成13年10月1日からこれにより実施することとしたので了知されるとともに、関係者を指導されたい。

ただし、改正後の用途区分通達4-1-3(4)のキャンピング車については、平成15年3月31日までは、

なお従前の例によることができることとする。

なお、平成13年9月30日(用途区分通達4-1-3(4)のキャンピング車については、平成15年3月

31日と読み替える。)において、特種用途自動車として既に登録を受けている自動車又は特種用途自動車

として車両番号の指定を受けている自動車にあっては、その自動車の構造・装置に変更がない限りにおいて

は、なお従前の例によることができることとする。

(145)

2

(146)

(147)

用途の判定用チェックシート(放送宣伝車 車体の形状コード:651)

(音声により放送宣伝を行う自動車)

年 月 日

車名 型式 車台番号

平床荷台が荷台部分の 1/2 を超えていないこと。(基本となった自動車の用途が「貨物」の場合に限る。裏面Ⅰ.参照)

構造要件及び現車の状態 構造要件への

適合性

放送設備

音声・音量等調整装置及びマイクロホンは、車室内に有しているか。 適・否

放送宣伝業務に従事する者の乗車設備の座席を有しているか。

この座席が固定された床面から上方には120㎝以上の有効高さを有しているか。

有効高さ( )cm≧120cm

適・否

車体の外側に、前後方向を指向した拡声器を有しているか。 適・否

ステージ又は資材置場

(どちらかの要件を満足すること)

ステージ

車体に設けられており、転落防止用の手すりを有しているか。 適・否

ステージの床面は連続した平面であり、かつ、滑り止めを施したものであるか。 適・否

ステージの床面から上方に有効高さ160㎝以上の空間を有するか。

有効高さ( )cm≧160cm 適・否

乗車設備からステージに至ることができる通路を有するか。 適・否

ステージが屋根部に設けられている場合にあっては、ステージに至るための安全に昇降で

きる階段、はしご等を有するか。 適・否

資材置場

車室内に設けられているか。 適・否

車室内の他の設備と隔壁、仕切棒等により明確に区分されているか。 適・否

物品積載設備を有していないか。 適・否

特種な設備の占有する面積は1㎡以上あるか。(裏面Ⅱ.参照) 適・否

特種な設備の占有する面積は1/2を超えているか。(裏面Ⅱ.参照) 適・否

終判定 放送宣伝車の構造要件

自動車検査証の有効期間

適 合 ・ 不適合

初回:2年・1年、2回目以降:2年・1年

終確認印

※ 終判定欄は、自動車検査官が総合判定で記入すること。

(148)

配置図等

Ⅰ.平床荷台に関する面積計算 ベース車の用途が「貨物」以外のときは計算不要

○ 荷台部分の面積

長さ(cm) 幅(cm) 面積(c㎡)

合 計(A)

○ 平床荷台の面積

項目 計算式等 面積(c㎡)

合 計(B)

・B / A =( )/( )=( )≦0.5 適・否

※ 平床荷台上方に、宙に浮いた状態で特種な設備を備えている場合、概ね0.5mを超えるもので有れば平床荷台に算定す

る。

Ⅱ.特種な設備に関する面積計算

○ 客室の床面積

客室内長(cm) 客室内幅(cm) 面積(c㎡)

合 計(A)

○ 特種な設備の占有する面積

項目 計算式等 面積(c㎡)

放送設備

放送宣伝業務に従事する者の乗車設

備の座席(1名分)

床面のステージ

屋根部のステージ

放送宣伝活動に必要な資材・機材を

収納する専用の置場

合 計(C)

・C-(屋根部のステージ)=( - ))= ≧ 10000 c ㎡ 適・否

・C/(A+B+C)=( /( + + )=( )> 0.5 適・否

※ 平床荷台上方に、宙に浮いた状態で特種な設備を備えている場合、概ね0.5mを目安に、以下であれば「特種な設備

の占有する面積」【C】、超えるものであれば「平床荷台の面積」として算定する。

(149)

3

(150)

(151)

(1) 車室内の他の設備と隔壁により区分された専用の場所に設けられた浴室設備及びトイレ設備の占める

面積は、「特種な設備の占有する面積」に加えることができる。

(2) 車室内が明らかに二重構造(注)である自動車(キャンプ時において屋根部を拡張させることにより

車室内が二重構造となる自動車を含む。)の上層部分に就寝設備を有する場合には、用途区分通達4-1

-3③の「運転者席を除く客室の床面積及び物品積載設備並びに特種な設備の占有する面積の合計面積」

に当該就寝設備の占める面積を加える場合に限り、「特種な設備の占有する面積」に当該就寝設備の占め

る面積を加えることができるものとする。

(3) 1(4)ただし書きの規定により、就寝設備と乗車装置の座席を兼用とする場合には、当該就寝設備のう

ちの乗車装置の座席と兼用される部分の2分の1は、「特種な設備の占有する面積」とみなすことができる。

(4) 1(5)に規定する格納式及び折りたたみ式の就寝設備であって、当該設備を展開又は拡張した部分の基

準面への投影面積が重複する場合は、その重複する面積の2分の1は、「特種な設備の占有する面積」と

みなすことができる。

5.構造要件に規定されていない任意の設備(乗車設備以外の座席(道路運送車両の保安基準の適用を受け

ない座席をいう。)及びテーブルに限る)は、その他の面積とし、その基準面への投影面積と1(5)に規定

する格納式及び折りたたみ式の就寝設備を展開又は拡張した部分の基準面への投影面積は、用途区分通達

4-1-3③の「運転者席を除く客室の床面積及び物品積載設備並びに特種な設備の占有する面積」に当

該就寝設備の重複する部分を加える場合に限り、「特種な設備の占有する面積」に当該就寝設備の重複する

2分の1を加えることができるものとする。

6.脱着式の設備は、走行中の振動等により移動することがないよう所定の場所に確実に収納又は固縛する

ことができるものであること。

7.物品積載設備を有していないこと。

(注)二重構造

ここでいう二重構造とは、上層部の 下部と上層部の投影面である床面との間のすべての位置において、

1,200mm以上の有効高さがあり、かつ、上層部の上面と屋根の内側との間のすべての位置において1,200mm

以上(上層部の上面が就寝設備である場合には500mm以上(就寝設備の一方の短辺から就寝設備の長手方

向に0.9mまでの範囲にあっては、0.3m以上))である構造のものをいう。

留意事項

・乗用自動車用又は貨物自動車用に製作された標準座席は、1(4)アに該当しないものとする。

・つなぎ目に穴・すき間があいているものは、1(4)イに該当しないものとする。

・脱着式の設備は、車両重量に含めるものとする。

・2(1)ウ及び2(2)キにおいて、「上方には有効高さ1,600mm以上の空間を有していること。」とあるのは、

キャンプ時において、車室を拡張させることができる構造のものであって、展開した状態において洗面

台等又は調理台等を利用するための床面から上方に有効高さ1,600mm以上の空間を有することとなる場

合を含むものとする。

(152)

用途の判定用チェックシート(キャンピング車 車体の形状コード:610)

年 月 日

検査日 年 月 日 車名 型式 車台番号

平床荷台が荷台部分の1/2を超えていないこと。(基本となった自動車の用途が「貨物」の場合に限る。裏面Ⅰ.参照)

構造要件及び現車の状態 構造要件へ

の適合性

就寝設備関係

構造

車室内に有しているか。

拡張式車室 : 有(屋根部・右側面・左側面・後面・その他( )) 適・否

乗車用座席と兼用の場合、座面及び背あて部が就寝設備になることを前提として製作された

ものか。 適・否

水平かつ平らであるか、連続した平面となっているか。 適・否

数

大人用就寝設備の数 = ( )人分 ≧ 乗車定員の1/3以上[端数は切り上げ]

[乗車定員3人以下の自動車は2人分][大人用が2人分以上ある場合に限り、子供用2人分で大人用1人分とみなす。]

適・否

寸法

大人用:長辺( )cm≧180cm 短辺( )cm≧50cm

上方の空間( )cm≧50cm[長手方向 90cm まで( )cm≧30cm]

小人用:長辺( )cm≧150cm 短辺( )cm≧40cm

上方の空間( )cm≧50cm[長手方向 90cm まで( )cm≧30cm]

適・否

格納式等

展開又は拡張した状態で就寝設備の構造要件を満足するか。

構造等 : 格納式 ・ 折りたたみ式 ・ 脱着式 適・否

格納式・折りたたみ式の就寝設備の端部は車体等に固定されているか。 適・否

格納式・折りたたみ式の就寝設備は、展開又は拡張するための専用のスペースがあるか。 適・否

脱着式の就寝設備は所定の場所に収納又は固縛できるか。

構造等 : 棚等に収納 ・ ベルト等で固定 ・ その他( )適・否

二層構造

上層部の 下部と床面との間隙は 120cm 以上あるか。( )cm 適・否

上層部の 下部と乗車装置の座面との間隙は 80cm 以上あるか。( )cm 適・否

(153)

水道設備

給水タンクの容量( )㍑≧10㍑ 排水タンクの容量( )㍑≧10 ㍑ 適・否

車室内において正対して容易に使用できる洗面台等を有しているか。 適・否

洗面台等に水を供給できる構造機能を有しているか。 (構造等: ) 適・否

洗面台等を利用するための場所は上方に有効高さ 160cm 以上の空間を有しているか。

( )cm≧160cm 適・否

炊事設備

調理台等は、30cm×20cm 以上の平面を有しているか。

長辺( )cm×短辺( )cm 適・否

コンロ等を有しているか。(設備名: ) 適・否

コンロ等の付近は耐熱性・耐火性であって、十分な換気が行えること。 適・否

常設のガスタンク等は車室内と隔壁で仕切られ、かつ、車外との通気が十分確保されており、損

傷を受ける恐れが少ない場所に取り付けられているか。 適・否

コンロ等の燃料配管は損傷を受けないよう確実に取り付けられているか、適当な覆いがあるか。 適・否

調理台等は正対して使用できるか。 適・否

調理台等を利用するための場所は 160cm 以上の有効高さであるか。

( )cm≧160cm 適・否

水道設備、炊事設備及びこれらの設備を利用するための場所の床面積は 0.5 ㎡以上あるか。

(裏面Ⅱ.③参照) 適・否

入浴設備及びトイレ設備は、車室内の他の設備と隔壁により区分された専用の場所に設けられているか。 適・否

物品積載設備を有していないか。 適・否

特種な設備の占有する面積は1㎡以上あるか。(裏面Ⅱ.参照) 適・否

特種な設備の占有する面積は1/2を超えているか。(裏面Ⅱ.参照) 適・否

終判定 キャンピング車の構造要件

自動車検査証の有効期間

適 合 ・ 不適合

初回:2年・1年、2回目以降:2年・1年

最終確認印

※最終判定欄は、自動車検査官が総合判定で記入すること。

(154)

配置図等

Ⅰ.平床荷台に関する面積計算 基本車の用途が「貨物」以外のときは計算不要

○ 荷台部分の面積

長さ(cm) 幅(cm) 面積(c㎡)

合 計(A)

○ 平床荷台の面積

項目 計算式等 面積(c㎡)

合 計(B)

・ B / A =( )/( )=( )≦ 0.5 適・否

(155)

Ⅱ.特種な設備に関する面積計算 ○ 客室の床面積

客室内長(cm) 客室内幅(cm) 面積(c㎡)

合 計(A)

○ 特種な設備の占有する面積

項目 計算式等 面積(c㎡)

就寝設備関係

専有部分 (固定式) (格納式) (二層構造)

座席と兼用部分 (×1/2)

小計(①)

ソファー、テーブルと重複する部分

(×1/2)

小計(②)

水道設備及び炊事設備

洗面台等

洗面台等を利用するための場所

調理台等

コンロ等

調理台等を利用するための場所

小計(③)

その他

浴室設備

トイレ設備

小計(④)

合 計(B)

・③( )c㎡≧5000c ㎡ 適・否

・B - ② = ( - )≧ 10000 c ㎡ 適・否

・B/(A+B)=( /( + ))=( )> 0.5 適・否

<参考>

(156)

用途の判定用チェックシート(キャンピング車 車体の形状コード:610)

平成25年 ○月 ×日

検査日 平成 25年○月×日 車名 ○○○○○ 型式△△△-

□□□□□車台番号 □□□□□-56789

平床荷台が荷台部分の1/2を超えていないこと。(基本となった自動車の用途が「貨物」の場合に限る。裏面Ⅰ.参照)

構造要件及び現車の状態 構造要件へ

の適合性

就寝設備関係

構造

車室内に有しているか。

拡張式車室 : 有(屋根部・右側面・左側面・後面・その他( )) 適・否

乗車用座席と兼用の場合、座面及び背あて部が就寝設備になることを前提として製作された

ものか。 適・否

水平かつ平らであるか、連続した平面となっているか。 適・否

数

大人用就寝設備の数 = ( 2 )人分

≧ 乗車定員の1/3以上[端数は切り上げ]

[乗車定員3人以下の自動車は2人分]

[大人用が2人分以上ある場合に限り、子供用2人分で大人用1人分とみなす。]

適・否

寸法

大人用:長辺( 185 )cm≧180cm 短辺( 50 )cm≧50cm

上方の空間( 120 )cm≧50cm[長手方向90cmまで( 120 )cm≧30cm]

小人用:長辺( )cm≧150cm 短辺( )cm≧40cm

上方の空間( )cm≧50cm[長手方向90cmまで( )cm≧30cm]

適・否

格納式等

展開又は拡張した状態で就寝設備の構造要件を満足するか。

構造等 : 格納式 ・ 折りたたみ式 ・ 脱着式 適・否

格納式・折りたたみ式の就寝設備の端部は車体等に固定されているか。 適・否

格納式・折りたたみ式の就寝設備は、展開又は拡張するための専用のスペースがあるか。 適・否

脱着式の就寝設備は所定の場所に収納又は固縛できるか。

構造等 : 棚等に収納 ・ ベルト等で固定 ・ その他( ) 適・否

二層構造

上層部の最下部と床面との間隙は120cm以上あるか。( )cm 適・否

上層部の最下部と乗車装置の座面との間隙は80cm以上あるか。( )cm 適・否

〔記載例〕

(157)

水道設備

給水タンクの容量( 10 )㍑≧10㍑ 排水タンクの容量( 10 )㍑≧10㍑ 適・否

車室内において正対して容易に使用できる洗面台等を有しているか。 適・否

洗面台等に水を供給できる構造機能を有しているか。 (構造等: 電動ポンプ ) 適・否

洗面台等を利用するための場所は上方に有効高さ160cm以上の空間を有しているか。

( 165 )cm≧160cm 適・否

炊事設備

調理台等は、30cm×20cm以上の平面を有しているか。

長辺( 35 )cm×短辺( 30 )cm 適・否

コンロ等を有しているか。(設備名: 電子レンジ ) 適・否

コンロ等の付近は耐熱性・耐火性であって、十分な換気が行えること。 適・否

常設のガスタンク等は車室内と隔壁で仕切られ、かつ、車外との通気が十分確保されており、損

傷を受ける恐れが少ない場所に取り付けられているか。 適・否

コンロ等の燃料配管は損傷を受けないよう確実に取り付けられているか、適当な覆いがあるか。 適・否

調理台等は正対して使用できるか。 適・否

調理台等を利用するための場所は160cm以上の有効高さであるか。

( 165 )cm≧160cm 適・否

水道設備、炊事設備及びこれらの設備を利用するための場所の床面積は0.5㎡以上あるか。

(裏面Ⅱ.②参照) 適・否

入浴設備及びトイレ設備は、車室内の他の設備と隔壁により区分された専用の場所に設けられているか。 適・否