Artificium, 4:1 (2013)

-

Upload

chuletacatecontica -

Category

Documents

-

view

119 -

download

1

description

Transcript of Artificium, 4:1 (2013)

-

Revista Iberoamericana de Estudios Culturales y Anlisis Conceptual

RTIFICIUM

ISSN 1853 - 0451

ao 4, volmen 1

2013

ISSN 1853045

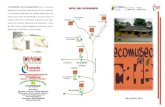

SECCIN I: DOSSIER

argucias del derecho y la ciudad

SECCIN II

paisajes conceptuales

SECCIN IV

notas de investigacin

SECCIN V

reseas bibliogrficas

SECCIN III

cartografas de la cultura

-

Es un revista electrnica de carcter multidisciplinar que buscar abrir espacio editorial a aquellos trabajos relacionados con los estudios culturales en Iberoamrica y la prctica de la historia conceptual en el campo de las ciencias sociales y humanidades. Su finalidad es favorecer ejercicios de debate y pensamiento crtico en dilogo con las actuales formas en las que se expresa el pensamiento social contemporneo. Se trata de una revista seriada con una periodicidad anual.

DIRECCIN

ngel Octavio lvarez Sols

(Centro de Investigacin y Docencia Econmicas, Mxico)

CO-DIRECCIN

Mariela Elizabeth Coronel

(Universidad Nacional de Salta, Argentina)

Carolina Bruna Castro

(Universidad de Chile)

SECRETARA DE REDACCIN

Daneo Flores Arancibia

(Pontificia Universidad Catlica de Chile)

Jos Luis Ego Garca

(Universidad de Murcia, Espaa)

Andrea Escobar Salinas

(Universidad Autnoma Metropolitana, Mxico)

CONSEJO DE REDACCIN

Alejandro Nava Tovar

(Universidad Autnoma Metropolitana, Mxico)

Marcos Andrade

(Universidad de Chile)

Sebastin Figueroa

(Universidad de Chile)

DISEO GRFICO Y MAQUETACIN

Israel Grande-Garca

(Universidad Nacional Autnoma de Mxico)

CONSEJO ASESOR

Alberto Moreiras

(Texas A&M University)

Alfonso Galindo Hrvas

(Universidad de Murcia, Espaa)

Ambrosio Velasco Gmez

(Universidad Nacional Autnoma de Mxico)

Angela Ramrez

(Artista Visual) Antonio Rivera Garca

(Universidad Complutense de Madrid)

Bernard Vincent

(Ecole de Hautes Etudes de Paris, Francia)

Carlos Hernndez Mercado

(Centro de Investigacin y Docencia Econmicas, Mxico)

Diego Alejandro Mauro

(Universidad Nacional del Rosario, Argentina)

Elas Jos Palti

(Universidad Nacional de Quilmes, Argentina)

Giacomo Marramao

(Universit di Roma III, Italia)

Gustavo Leyva Martnez

(Universidad Autnoma Metropolitana, Mxico)

Jess Rodrguez Zepeda

(Universidad Autnoma Metropolitana, Mxico)

Jos Luis Villacaas Berlanga

(Universidad Complutense de Madrid)

Luis Ramos Alarcn

(Universidad Autnoma de la Ciudad de Mxico)

Mara Pa Lara Zavala

(Universidad Autnoma Metropolitana, Mxico)

Mario Magalln Anaya

(Centro de investigaciones sobre Amrica Latina y el Carbe)

Miguel ngel Quintana Paz

(Universidad Europea Miguel de Cervantes, Espaa)

Miguel Orellana Benado

(Universidad de Chile)

Oscar Ariel Cabezas

(British Columbia University)

Sergio Villalobos-Ruminott

(University of Arkansas)

EDITORIAL

-

ARTIFICIUM: Revista Iberoamericana de Estudios Culturales y Anlisis ConceptualAo 4, Vol. 1 (2013)

CONTENIDO

I Dossier: Argucias delderecho y la ciudad

4 CONTRA El USO DE lA RETRICA EN El DISCURSO pblICO. A pARTIR DE HObbES Ermanno Vitale

19 DERECHO, MORAl Y lA ExISTENCIA DE lOS DERECHOS HUMANOS Robert Alexy

34 URbANO, MS-QUE-URbANO Mario Perniola

41 GUSTAv RADbRUCH Y lAS lEYES INJUSTAS RESUlTAN CONTRApUESTAS SUS pOSTURAS pREvIAS Y pOSTERIORES? Stanley Paulson

II Paisajes conceptuales

58 CONCEpTOS QUE HICIERON HISTORIA NACIN, pROvINCIA Y REGIN EN lA HISTORIOGRAFA DE JOS CARlOS CHIARAMONTE Elias Zeitler

77 lA DIMENSIN pOlTICA DEl REAlISMO. HISTORICIDAD DEl CONCEpTO Ernesto Cabrera Garca

90 lOS lENGUAJES pOlTICOS Y El ARTE DE lEER Angel Octavio Alvarez Sols

108 HACIA UNA DEFINICIN INClUSIvA DE CUlTURA: El CASO DE CUlTURA EN lOS ANIMAlES NO HUMANOS Israel Grande-Garca

III Cartografas de la Cultura

122 WIllIAM SpANOS, lA GUERRA EN vIETNAM Y El FIN HUMANISTA DE lA EDUCACIN Oscar Ariel Cabezas

145 JOSEpH ROTH: El ECO MISERAblE DE UNOS pASOS vACIlANTES Juan Francisco Yedra Avia

152 El lIMbO, lA GUlA Y lA DESMESURA lOS TRES CRCUlOS DE lA bIblIOTECApERSONAl DE HOMERO ARIDJIS Laurence Pagacz

161 SANTIAGOpOlIS. UNA MIRADA A SANTIAGO DESDE DE lOS ESTUDIOS CUlTURAlES Jessenia Chamorro Salas

IV Notas de investigacin

172 El TRAbAJO EN lA ERA NEOlIbERAl: ElEMENTOS pARA UNA GENEAlOGA DE lOS pROCESOS DE SUbJETIvACIN A TRAvS DEl TRAbAJO Jos Ricardo Bernal Lugo

190 JACK KEROAC, lA vANIDAD DE lOS DUlUOZ Y REvISIONISMO CRTICO Juan Arabia

192 DOUblE SHOT, GUIlT-FREE lATTE THE FAIR-TRADE MOvEMENT AND THE COFFEE MARKET Eduardo Porretti

V Reseas bibliogrficas

204 pOSTSObERANA: ACONTECIMIENTO Y MATERIA [RESEA DE OSCAR ARIEl CAbEZAS, Postsoberana. Literatura, PoLtica y trabajo] Felipe Larrea

209 OTTMAR ETTE, VieLLoGiscHe PHiLoLoGie. Die Literaturen Der WeLt unD Das beisPieL einer transareaLen PeruaniscHen Literatur Alejandro Viveros Espinosa

ISSN 1853-0451

-

DOSSIER: EXPRECIENCIASPOLTICAS DE LA MEMORIA

DOSSIER: ARGUCIAS DEL

DERECHO Y LA CIUDAD

-

ARTIFICIUM: Revista Iberoamericana de Estudios Culturales y Anlisis ConceptualAo 4, Vol. 1 (2013), pp. 4-18. ISSN 1853-0451

Contra el uso de la retriCa en eldisCurso pbliCo. a partir de Hobbes

Ermanno VitaleUniversit Della Valle DAosta

Todo el significado de la reflexin hobbesiana parece ligado a la consideracin del conflicto poltico que se manifiesta en la historia de la huma-nidad, y a la consecuente tentativa de ponerle remedio mediante la fundacin de la ciencia poltica, cuya paternidad rei-vindica Hobbes. Todo esto, transferido anlogamente al plano del conocimiento de la naturaleza, puede inducirlo a una valoracin negativa sobre la capacidad humana de conocer la realidad natural, que se presenta, precisamente, como un conjunto desordenado de percepciones, pero impulsndolo, al mismo tiempo, a no abandonar la va de la explicacin cientfica de los fenmenos. Pues tal va es, no obstante, la nica que permitir al hombre no slo dominar la naturaleza, sino tambin comprender plenamente la estera tico-poltica. Esta observacin se confirma y precisa en referencia a las afirmaciones especficas sobre las cau-sas de la discordia que ha atormentado

la historia de las sociedades humanas. Hasta ahora la filosofa en su conjunto contribuy a resolver los conflictos y las discordias, a resolver el problema polti-co fundamental la convivencia pacfica de los ciudadanos en el Estado o al contrario, ha sido una fuente adicional de disputas y guerras? El veredicto de Hobbes es clarsimo:

Ahora, en cambio, la guerra, con las armas o con la pluma, es continua: no se sabe hoy nada ms de lo que no se saba alguna vez del derecho o de las leyes naturales; cada partido defiende su propio derecho atrin-cherndose en teoras filosficas; algunos elogian y otros censuran la misma accin [] todo esto es un signo bien claro de que los escritos publicados hasta hoy por los filsofos morales han servido muy poco al conoci-miento de la verdad (De Cive, 1959, pg. 60).

Reflexiones anlogas sobre el estado del saber y sobre sus consecuencias prc-ticas se encuentran en la Carta Dedicato-ria de los Elements y, ampliadas a tal punto

-

DOSSIER

5

de constituir la cuarta parte (cuyo ttulo, El reino de las tinieblas, es de por s bastan-te significativo) en el Leviathan. El claro rechazo del saber tradicional, enseado en las universidades, no tiene en Hobbes un carcter eminentemente terico sino poltico: la metafsica, la antropologa, las doctrinas morales y polticas han fra-casado sobretodo en tanto no han sabido proporcionar el dispositivo conceptual idneo para realizar aquella condicin indispensable al hombre para disfrutar los beneficios concedidos por la vida te-rrena, a saber, una convivencia ordenada y pacfica. Por el contrario, aquello que Hobbes define como el saber dogmti-co ha sido una fuente ininterrumpida de discordias, luchas, matanzas. A par-tir de estas reflexiones surge, en primer lugar, la preocupacin casi obsesiva de purificar la filosofa de todas aquellas fi-guras retricas e imgenes literarias que enturbian las premisas y el desarrollo del razonamiento; en segundo lugar y este es el paso decisivo Hobbes constata como propio de aquellas filosofas, cuyo comn denominador lo constituye el afirmar la existencia de un orden natural (que la mente humana puede por lo tan-to conocer), que no hayan logrado pro-poner soluciones eficaces para resolver el problema del conflicto, o si se quiere, del orden, al interior del mundo humano.

La confianza en un orden tico-estti-co del universo, que se traduce en una

confianza paralela en un orden que regu-la el mbito ms estrecho de las relacio-nes humanas, llega, as pues, a faltar: de aqu la necesidad de un cambio de pers-pectiva, de una inversin de perspectiva que se realiza colocando una visin del mundo extremadamente incmoda des-de el punto de vista terico, pero con se-guridad liberada de presupuestos fants-ticos, causas primeras de la interminable diatriba filosfica y poltica. Se trata en suma, frente al fracaso de los sistemas filosficos ms ambiciosos, de ponerse voluntariamente en la peor condicin examinando sobre la base de la hiptesis menos pretenciosa del desorden natural y del conflicto originario si y cules pasos sea posible cumplir para la realizacin ltima de las condiciones indispensables para una vida social ordenada y pacfica. De la propia consideracin acerca de la funcin del saber cientfico nace el re-chazo de las posiciones sofsticas o escp-ticas. Si hasta ahora la filosofa ha fallado en su principal objetivo, sigue siendo de cualquier manera la nica va para per-seguir el propsito mismo, si finalmente se entiende de modo correcto: la ciencia no es retrica, no tiene por objetivo la victoria en contiendas privadas, no tiene funciones puramente consolatorias, ni es cosa vana o improductiva, si procede ilu-minada por su finalidad y segn un justo mtodo.

Ermanno Vitale

-

DOSSIER

6

Esta ltima consideracin la defini-cin de un mtodo correcto abre la discusin a un horizonte parcialmente nuevo. Hasta ahora, en efecto, el anli-sis se ha detenido en el papel orientador del problema poltico en su dimensin negativa el conflicto que ha guiado la sustitucin de la perspectiva sobre el mundo, desde la afirmacin de un su-puesto orden natural a la tesis opuesta de la incognoscibilidad de tal orden, y, en consecuencia, la crtica del saber tra-dicional en su conjunto. (Pero) Ms, de la poltica, parece provenir la presencia orientadora tambin en un sentido posi-tivo, en la indicacin del recto mtodo a seguir para que la filosofa, en cada una de sus ramas, persiga su verdadero obje-tivo, el bienestar y la seguridad del gne-ro humano. La admiracin hobbesiana por el mos geometricus tiene el sabor de la poltica: si se conociera(n) con igual cer-teza las reglas de las acciones humanas como se conocen las de las magnitudes en geometra, sera erradicada la ambi-cin y la envidia, cuyo poder se apoya en las falsas opiniones del vulgo en torno a lo justo y a lo injusto1. El saber matem-tico es por tanto el ptimo modelo de la verdadera lgica, el paradigma a aplicar a todas las disciplinas para elevarlas fi-nalmente al rango de ciencias. Pero por

1. Ibdem. Sobre la estrecha relacin entre mto-do geomtrico y filosofa poltica Cfr. (Bobbio, 1979, pgs. 22-23).

qu razn profunda puede la geometra pretender el papel de modelo de la cien-cia? La respuesta puede parecer obvia: porque constituye un saber formalmen-te cierto, el reino de la demostracin necesaria. Inclusive a este propsito, sin embargo, el aspecto que Hobbes tiende mayormente a enfatizar sea poniendo la geometra en oposicin a la retrica, fuente de contrastes, sea con afirmacio-nes directas consiste en el hecho de que el saber matemtico est libre de controversias y disputa; en otros tr-minos, la geometra es el modelo de un saber pacfico en tanto en estas co-sas la verdad y el inters de los hombres no se opongan entre s (Elementi, 1968, pg. 3) frente a la retrica, disciplina ejemplarmente litigiosa. Como en el caso del juicio negativo acerca del saber dogmtico, tambin en el juicio positivo sobre el saber matemtico el nfasis y la preocupacin de Hobbes derivan de la esfera tico-poltica ms que de la pura teora. Es la ausencia de disputa la que eleva la geometra a modelo de ciencia, en particular de la ciencia poltica:

para concluir, la luz de las mentes huma-nas son los vocablos perspicuos, pero puri-ficados antes por las definiciones exactas, y purgados de la ambigedad; la razn es el paso, el incremento de la ciencia, el cami-no: el beneficio del gnero humano, el fin. Al contrario, las metforas, los vocablos ambiguos y sin sentido, son como ignes fa-tui y el razonar sobre ellos es un errar en-

Contra el uso de la retrica en el discurso pblico

-

DOSSIER

7

tre innumerables absurdos; sus propsitos son la disputa, la sedicin o el desprecio (Il Leviatano, 1976, pg. 46).

Llegando a las conclusiones, me pare-ce plausible afirmar como alternativa a la clsica interpretacin del sistema y, en particular, de la filosofa natural de Hob-bes que la inexistencia de un orden en el mundo natural (y humano), o en todo caso la imposibilidad de su total o parcial desvelamiento en la mente del hombre, sea el verdadero supuesto pre-analtico de todo el pensamiento hobbesiano. Por tanto, el nominalismo en el plano lgico-lingstico y el materialismo mecanicista en el plano metafsico-fsico ya no cons-tituyen los puntos de partida, sino las respuestas a los dos problemas tericos que tal supuesto fundamental plantea al desarrollo del sistema: 1) dominar la enorme masa de las percepciones, a tra-vs de una clasificacin que reduzca su nmero infinito y su variedad a un n-mero finito y a una clara definicin; en otros trminos, reducir el intricado com-plejo perceptivo a una unidad lgica, a elementos susceptibles al clculo como (nica) actividad racional; 2) reconstruir la (probable) realidad que se oculta bajo la apariencia; esto es construir una hip-tesis de funcionamiento global del uni-verso que constituya el esquema terico al cual reconducir la explicacin de los fe-nmenos naturales y, sucesiva e indirec-tamente, de los antropolgico-polticos.

Se trata en suma de construir un orden artificial, para imponerlo y sobreponerlo a la naturaleza y a la historia.

La construccin del orden artificial

Renunciando a considerar la razn dotada de ideas claras y distintas a par-tir de las cuales se desarrolla el discurso cientfico, no quedan al sujeto hobbe-siano ms que las sensaciones como ve-hculo para el conocimiento de aquello que le es externo: pero el conocimiento sensible no puede proporcionar aquellos universales exactamente definidos que hacen posibles las operaciones de clcu-lo en las que consiste nuestra facultad de raciocinio. Bastante significativa es a este propsito la distincin, que atravie-sa el desarrollo entero de la filosofa de Hobbes, entre conocimiento de hecho y conocimiento condicional (o ciencia). Hobbes excluye absolutamente de su concepto de ciencia cualquier forma de inductivismo, cualquier principio obteni-do a partir de generalizaciones de casos particulares: el supuesto caos natural no permite conjeturar alguna regularidad en los fenmenos regularidad que, en ltimo anlisis, constituye el presupues-to del procedimiento inductivo. Un am-plio conocimiento de casos particulares y un minucioso juicio sobre ellos po-dr, al mximo, conducir al individuo a

Ermanno Vitale

-

DOSSIER

8

la prudencia y a la sensatez, mas no a la ciencia: la experiencia no llega a con-clusiones universales. Si los signos se re-presentan en veinte casos contra uno, se puede apostar veinte a uno sobre el ma-nifestarse del evento, pero no se puede concluir con certeza absoluta (Elemen-ti, 1968, pg. 30; De Corpore, 1972, pg. 71; Il Leviatano, 1976, pg. 47).

El rechazo tanto a una gnoseologa de tipo innatista como a una de matriz em-prico-experimental o epicrea (verdad de la sensacin y formacin de los con-ceptos universales mediante prolepsis), unido a la necesidad de superar las pro-posiciones escpticas, conduce inexora-blemente a Hobbes a asumir, de acuerdo con el objeto, hiptesis o convenciones como proposiciones primeras del cono-cimiento cientfico o condicional. Co-rresponde a esta distincin aquella entre ciencia a posteriori y ciencia a priori, o entre cuerpos naturales y artificia-les. El exordio del captulo vigsimo quinto del De Corpore, en el que Hobbes inicia el tratamiento de los fenmenos naturales, est dedicado precisamente a distinguir claramente entre ciencia a priori y ciencia a posteriori, entre con-vencin e hiptesis:

por consiguiente, dos son los mtodos de la filosofa: uno, de la generacin de las cosas a los efectos posibles, el otro, de los efectos o fainomnois a la posible gene-racin. En el primero de estos mtodos la

verdad de los principios primeros de nues-tro razonamiento (las definiciones) las ha-cemos y constituimos nosotros mismos, consintiendo y dirigindonos de acuerdo al modo de llamar a las cosas [] en el se-gundo, los principios [] no los hacemos y constituimos nosotros ni los pronuncia-mos en trminos universales, como defini-ciones, ms bien los observamos puestos en las cosas mismas por el autor de la natu-raleza [] ellos (no) imponen la necesidad de teoremas, mas muestran solamente [] la posibilidad de una generacin (De Cor-pore, 1972, pg. 376)

Mientras los cuerpos naturales son en-contrados por el hombre hechos, y por consiguiente ignora el proceso de cons-truccin y los elementos cuya compo-sicin en un cierto orden ha realizado el proyecto del artfice, los cuerpos ar-tificiales son diseados y realizados por el hombre, que, siendo su causa, conoce con certeza los elementos y el proceso de fabricacin. As pues, en la indagacin sobre los fenmenos naturales de aque-llo que el hombre puede conocer solo a travs del efecto una ciencia que per-siga como fin el poder no puede conten-tarse con asumir un enunciado conven-cional cualquiera, sino que debe buscar reconstruir mediante hiptesis plausibles (y cuanto ms, probables) el proyecto segn el cual el divino artfice ha mo-delado la naturaleza (o, si se quiere, la naturaleza se ha modelado a s misma) para poder prever y controlar los even-tos. Por el contrario, en lo que concierne

Contra el uso de la retrica en el discurso pblico

-

DOSSIER

9

al diseo y produccin artificiales, la fal-ta de principios naturales evidentes im-pone al sujeto partir en el razonamien-to cientfico de definiciones arbitrarias o convencionales, sobre las cuales se ha manifestado previamente el asentimien-to o consenso de quien escucha o dialo-ga. Que el hombre conozca con absoluta certeza solo aquello que hace segn el principio del verum-factum remite an a aquel comienzo que ratifica la radical incognoscibilidad de las reales causas na-turales: de manera inversa a la perspec-tiva aristotlica en la cual se tiene cien-cia perfecta slo de los entes inmutables de la naturaleza para Hobbes se tiene pleno y seguro conocimiento slo de los productos del artificio humano, de la pla-neacin humana.

Se podra entonces objetar que la filo-sofa civil sin duda perteneciente a la es-fera del artificio se vale precisamente de enunciados convencionales, y no tie-ne necesidad de relacin alguna con las hiptesis de la filosofa natural. De la L-gica del De Corpore se podra en suma pa-sar al exordio del De Cive. Ms es preciso subrayar desde ahora que la ciencia po-ltica tiene por sujeto-objeto al hombre (materia y artfice del Leviathan), que, en cuanto cuerpo natural, pertenece al reino de las hiptesis fsicas; adems de que Hobbes mismo instituye dicha rela-cin, intentando dar definiciones genti-cas tanto de los cuerpos naturales como

de los artificiales, que ilustran el proce-so constructivo del objeto en cuestin. Ms bien an antes de profundizar el anlisis del conocimiento convencional, es decir, del nominalismo, y del conoci-miento hipottico, o sea del materialis-mo mecanicista es lcito preguntarse cmo se puede alcanzar el consenso so-bre las definiciones convencionales y so-bre las hiptesis cientficas. Aunque los principios de la ciencia oscilan en Hob-bes entre convenciones e hiptesis, un papel menos secundario de lo que algu-nas afirmaciones hobbesianas permiten pensar le corresponde, en el sistema, al conocimiento emprico. De hecho, ms all del caso de la psicologa que utiliza la self-experience como vehculo para co-nocer la naturaleza humana universal, la mayor o menor probabilidad de las hi-ptesis fsicas hobbesianas es puesta en relacin a la confirmacin que reciben de la experiencia de los fenmenos; tan-to es as que, cuando no se puede dar a un fenmeno una explicacin suficien-temente probable, Hobbes, aunque no comprometindose en la rediscusin del cuadro terico mecanicista, declina proceder ms all ante el temor de pa-sar de la filosofa a la adivinacin (De Corpore, 1972, pg. 469). Las mismas definiciones convencionales no son fru-to de pura y arbitraria invencin: no se puede prescindir completamente de la historia de los trminos que se encuen-

Ermanno Vitale

-

DOSSIER

10

tran definidos, o sea del conjunto de sig-nificados que el lenguaje comn y los fi-lsofos precedentes les han atribuido. El trabajo de definicin de los conceptos y de los trminos cientficos ser en Hob-bes principalmente un trabajo de rede-finicin y clarificacin (consensual) del contenido conceptual y lingstico ms que de creacin a partir de la nada de lenguajes sectoriales abstractos. En este caso, la ciencia, y en particular la cien-cia poltica, terminaran por reducirse a puro ejercicio intelectual, solitario e in-comunicable, extraviando su finalidad, el poder y el beneficio del gnero humano.

El Nominalismo

La inexistencia de un orden natural esto es, de una correspondencia cual-quiera entre los modos en que nos apa-rece el ser y las categoras de nuestro pensamiento, de la que se sigue la inapli-cabilidad inmediata de la razn (instru-mental) al material sensible obliga a Hobbes a transformar el material pro-visto por la sensacin en elementos tales de ser sometidos al clculo cientfico. En trminos hobbesianos, es preciso cerrar la distancia que separa la razn humana natural --en cuanto facultad de clculo propia del hombre desarrollada tan solo con el uso y la experiencia, sin mto-do, cultura o instruccin (Il Leviatano, 1976, pg. 66) de la razn adquirida o

sea de la utilizacin perfeccionada (con el conocimiento cientfico o filosfico como finalidad) de la razn natural me-diante la elaboracin de aquello que, en sentido amplio, Hobbes define como el mtodo de la ciencia: en cuanto al in-genio adquirido (quiero decir adquirido con el mtodo y la instruccin), eso no se encuentra sino en la razn, que se fun-da sobre el recto uso de la palabra, y pro-duce la ciencia (Il Leviatano, 1976, pg. 70). Perfeccionar la razn natural trans-formndola en razn cientfica es preci-samente la funcin que Hobbes atribuye al lenguaje: se trata de dominar la atomi-zacin de la percepcin, de reducir a un nmero finito la infinita variedad de los fenmenos y de sus relaciones ordenn-dolos en clases o conjuntos ms o menos comprensivos, o sea en gneros y espe-cies, a travs de la formacin de univer-sales mediante la facultad humana del lenguaje.

Considerado el problema que la teo-ra hobbesiana est llamada a responder, el enfoque de la misma no puede sino ser nominalista y parecer radicalmente convencionalista. Por lo que concierne estrechamente al nominalismo, Hobbes afirma no slo que lo universal no exis-te ante rem o in re, sino que ni siquiera existe en nuestra imaginacin una repre-sentacin que corresponda a un nombre universal:

cuando se dice que el animal o la piedra o el espectro o cualquier otra cosa, es uni-

Contra el uso de la retrica en el discurso pblico

-

DOSSIER

11

versal, no se debe entender que un hom-bre, una piedra, etc. ha sido, es o puede ser universal, sino slo que las voces animal, piedra, etc. son nombres universales, esto es, nombres comunes a ms cosas y que los conceptos de la mente a ellos corres-pondientes son imgenes o fantasmas de los animales singulares o de otras cosas (De Corpore, 1972, pg. 85)

Por lo que concierne en cambio al ori-gen convencional del nombre universal, se presentan dos cuestiones ms comple-jas, en cierta medida conectadas entre ellas. La primera consiste en averiguar si el convencionalismo se pone entre con-cepto y palabra o sea si se trata sola-mente de atribuir una voz, un signo lingstico a un conjunto de cualidades que definen el objeto o bien al nivel del concepto mismo o sea si se trata de determinar tambin cules cualidades son consideradas definitorias del obje-to; la segunda se pregunta por el doble significado de la idea de convencin con la que se pretende indicar tanto el esta-blecimiento, acuerdo o aceptacin con-sensual de cualquier cosa en este caso, de definiciones mediante una decisin racional, como lo que est fijado a par-tir del hbito o costumbre, es decir, de-bido a la repeticin de la experiencia y a su sedimentacin en la dimensin de la historia. Sobre la primera cuestin, la afirmacin del Leviathan por la cual un nombre universal viene impuesto a mu-chas cosas por su semejanza en cualquier

cualidad o accidente (Il Leviatano, 1976, pg. 32) parecera indicar que la dimen-sin del convencionalismo sea limitada a la asignacin de un nombre a un conjun-to de propiedades que determinan una clase de fenmenos. Pero esta solucin es slo parcialmente satisfactoria, a sa-ber, cuando se trata del lenguaje cotidia-no sin exigencia cientfica: en este caso la constatacin de semejanza y diferencia entre las repetidas imgenes del sentido y de la imaginacin es suficiente para es-tablecer una clasificacin aproximada del material sensible mismo, adecuada preci-samente a la necesidad comunicativa del discurso comn.

Esta respuesta no parece la ms apro-piada cuando es necesario llevar a cabo un discurso cientfico: al interior de la relacin de similitud que constituye una clase de pertenencia todava genrica, es indispensable decidir qu series de con-ceptos se han de considerar necesaria-mente conectadas a un nombre univer-sal. Es decir, resulta necesario dar una definicin precisa, o ms bien, redefini-cin de lo universal en cuestin: y este acto no puede ms que ser convencional, en el sentido del establecimiento consen-sual entre los interlocutores. Recurrien-do al tradicional ejemplo del universal hombre, esto puede ser definido como animal sensible racional o bien animal bpedo implume. Ambas definiciones parecen significativas e internamente co-

Ermanno Vitale

-

DOSSIER

12

herentes: sin embargo resultan extrema-damente claras las distintas deducciones que pueden seguirse de la adopcin de una u otra proposicin. Con qu criterio podemos elegir entre diferentes defini-ciones significantes? La pregunta reenva a la segunda cuestin establecida, si Hob-bes entiende convencin en el sentido de establecimiento o de costumbre: las ver-dades primeras nacieron del arbitrio de aquellos que por primera vez impusie-ron nombres a las cosas o les acogieron una vez puestos por los otros. De hecho por ejemplo, es verdad que el hombre es animal ya que se decidi imponer a la misma cosa aquellos dos nombres (De Corpore, 1972, pg. 99; Elementi, 1968, pg. 35 y 32). En este pasaje se encuen-tra la sntesis de la posicin hobbesiana sobre la convencin como costumbre o como puro acto decisional: si el uso del trmino arbitrio y del verbo imponer parecen indicar firmemente que la for-macin de los nombres universales y ms en general del lenguaje se debe a un sim-ple acto de eleccin prescindiendo de lo contenido en la experiencia y en la histo-ria sin embargo hay un fuerte nfasis de la dimensin temporal marcado por el uso del verbo en tiempo pasado que parece aludir a un proceso de sedimen-tacin de las expresiones lingsticas (o al menos de parte de ellas) desarrollada en el tiempo y que los hablantes acogie-ron como dato. Es significativo, en esta

direccin, la reiterada referencia al pri-mer hombre. Adn no nombr y defini todo lo nominable y lo definible sino que se limit a dar nombre a aquellas cosas que usaba y que caan bajo su experien-cia: slo con el tiempo el lenguaje se ex-tendi, llegando a ser mucho ms rico de aquel en su posesin.2

La explicacin de esta aparente ambi-gedad hobbesiana se puede hallar dis-tinguiendo (como a propsito de la ra-zn) entre el lenguaje en tanto facultad, poder natural del hombresu uso sin mtodo, cultura o instruccin y el len-guaje artificial, en tanto conjunto de sig-nos y smbolos construidos con el objeti-vo de ser el vestbulo de la ciencia, o sea, de un razonamiento no conducido con trminos equvocos y confusos y basado en opiniones infundadas y parciales, sino sobre premisas universales y claramente definidas, que permiten el conocimiento condicional o la demostracin necesaria. Pero en qu consiste, segn Hobbes, el uso natural del lenguaje? El uso gene-ral de la palabra es el de transferir nues-tro discurso mental en discurso verbal (Il Leviatano, 1976, pg. 30). El lenguaje natural permite, en primer lugar, poner

2. Cfr. (Leviatano, 1976, pg. 3) y tambin (De Homine, 1972, pg. 586). La artificialidad pura del lenguaje es pues moderada por referencia a la lengua adnica. Por otra parte, la misma tradicin epicrea, presente para Hobbes, sostena la hiptesis del origen natural del lenguaje: Cfr. (Chilton, 1962, pgs. 1161-163)

Contra el uso de la retrica en el discurso pblico

-

DOSSIER

13

orden entre nuestros pensamientos flui-dos y caducos (De Corpore, 1972, pg. 79), o sea de no repetir siempre desde el principio las relaciones que hemos cap-turado con el razonamiento y, de este modo, el lenguaje ejerce una funcin mnemotcnica, de registro del pensa-miento (la palabra como nota o marca) (De Corpore, 1972, pg. 135; Il Levia-tano, 1976, pg. 33); en segundo lugar, de comunicar nuestro pensamiento a aquellos que entienden el significado del discurso (que poseen el mismo cdigo) y en este sentido el lenguaje ejerce una funcin social (la palabra como signo) (De Corpore, 1972, pg. 80; Il Leviata-no, 1976, pg. 29; De Homine, 1972, pg. 588)3. Sin embargo el uso general del lenguaje, registrar y comunicar nuestro pensamiento, est lejos de ser preciso, o al menos tendiente a la precisin: mejor dicho es a menudo aproximativo, impre-ciso, engaoso. Hobbes se preocupa por hacer que al elenco de las ventajas del lenguaje natural le siga el elenco de los abusos que se compendian en el regis-tro equivocado del pensamiento a causa de los vocablos privados de significado, en la comunicacin engaosa de las pro-pias ideas y de la propia voluntad (debido al uso de las metforas) y, sobre todo, en

3. Sobre este punto y sobre la cuestin relativa a si Hobbes haba ya acogido la distincin entre signi-ficado y denotacin, Cfr. (Watkins, 1965, pg. 101) y (Hungerland & Vick, 1973)

el uso antisocial , es decir ofensivo y hos-til de la palabra (Il Leviatano, 1976, pg. 31; De Homine, 1972, pg. 588)4.

El lenguaje natural es pues slo un esbozo de orden, no el vestbulo, la pre-misa de la ciencia en cuanto conocimien-to demostrativo, universal y necesario. Tambin el lenguaje debe ser sometido a una atenta revisin, an ms cuando su imprecisin no solo inviste la esfera de la vida cotidiana (donde un margen de aproximacin parece tolerable), sino tambin las disciplinas que reclaman es-tentreamente el ttulo de ciencia, con todas las consecuencias negativas y pe-ligrosas que de aqu pueden derivarse. El modelo que inspira a Hobbes en la rectificacin del lenguaje natural es, una vez ms, la geometra: en la geometra (que es la nica ciencia que hasta ahora le ha placido a Dios conceder a la huma-nidad) los hombres comienzan con es-tablecer el significado de los vocablos y llaman a este establecer los significados, definiciones, y las ponen al inicio de su clculo (Il Leviatano, 1976, pg. 34). El lenguaje de una disciplina que pretenda el ttulo de ciencia debe modelarse sobre el de la matemtica y tender a su preci-sin; idealmente, debe inspirarse en las propiedades que caracterizan la adicin, la homogeneidad y la univocidad de los sumandos. Esta revisin metdica cons-tituye la dimensin artificial, construida,

4. Sobre el argumento Cfr. (Whelan, 1981)

Ermanno Vitale

-

DOSSIER

14

del lenguaje: como la razn natural debe perfeccionarse para convertirse en ra-zn cientfica, as el lenguaje, momento y parte de este proceso de perfecciona-miento, se convierte en cientfico no in-mediatamente, sino en virtud de un pro-ceso anlogo de refundacin artificial.

Recapitulando, en primer lugar el hom-bre (el hablante) nombra los objetos o aco-ge los nombres ya atribuidos con base a la semejanza y diferencia entre las cosas que paulatinamente estn sujetas a su experien-cia; en esta primera fase el arbitrio est, para Hobbes, limitado a la decisin del sig-no lingstico puesto para representar una dada clase de objetos. El aspecto del con-vencionalismo que prevalece en Hobbes es aqu el de la estratificacin sucesiva y la sedimentacin de las expresiones lin-gsticas: la palabra es convencional en cuanto hbito, costumbre, historia de las diversas comunidades humanas. Por lo que concierne, en cambio, a la segun-da fase, la del lenguaje artificial, el con-vencionalismo hobbesiano parece in-terpretable como puro acto intelectual mediante el cual el filsofo o el cientfi-co ponen las proposiciones primeras o definiciones, estableciendo con exacti-tud y sin equvocos el significado de los nombres a partir de los cuales se pre-tende comenzar el razonamiento.

No obstante, una vez distinguidas cla-ramente las dos dimensiones del lengua-je, es conveniente subrayar que Hobbes

no las considera dos esferas inconexas, profundizando en los aspectos que cons-tituyen la lnea de continuidad entre len-guaje natural y artificial y, de modo ms general, en la relacin entre naturale-za y artificio en el sistema hobbesiano. En primer lugar, es preciso sealar que Hobbes, tanto a propsito del lenguaje natural como del artificial, se mantiene siempre como un nominalista riguroso. Al nombre universal en el discurso le co-rresponde un concepto particular en la mente: ni siquiera en el caso de los entes matemticos o geomtricos se admite la existencia de un concepto universal. Vale decir que, cuando pronunciamos el nombre universal tringulo, nuestra imaginacin nos proporciona slo la re-presentacin de un tringulo particular (De Corpore, 1972, pg. 85)5. En segun-do lugar, el lenguaje artificial se confi-gura como correccin de los abusos del lenguaje natural, sobretodo en tanto in-troducidos torpemente por los filsofos en el conocimiento cientfico: esta inten-cin preserva a Hobbes del abandono del plano del lenguaje comn y de lanzarse al vaco de una ciencia del todo arbitra-ria, que no tendra otro valor que el de un puro ejercicio intelectual de construc-cin de mundos posibles. Una posicin semejante trastocara el objetivo poltico ltimo de la operacin hobbesiana de re-

5. Cfr. (Pacchi, 1965, pg. 112) y (Gargani, 1971, pg. 77)

Contra el uso de la retrica en el discurso pblico

-

DOSSIER

15

definicin terminolgica y conceptual, a saber, la composicin del conflicto. Lejos de poner remedio a las discordias, el in-tento de Hobbes resultara aislado de la realidad y de la historia, incomprensible y privado de toda eficacia persuasiva o educativa.

La dicotoma hobbesiana entre natu-raleza y artificio no significa solamente la distincin ya mencionada entre cuerpos naturales (productos del divino artfice) y artificiales (productos del hombre). La relacin entre el uso consuetudinario de la facultad lingstica y su uso metdi-co es, en efecto, el caso ejemplar de aquel segundo significado importante que en Hobbes asume la dicotoma entre natu-raleza y artificio, en la que naturaleza no es sinnimo de creacin divina, sino que hace referencia a la ausencia de mtodo en la construccin humana. En este sentido Hobbes no opone naturale-za y arte o, si se quiere, arte divino y arte humano sino, al interior de este ltimo, historia y cultura, estratificacin casual de la experiencia y rigor metodo-lgico del conocimiento cientfico. Si la dicotoma entre naturaleza y artificio, en cuanto distincin entre cuerpos na-turales y artificiales, divide a la mitad el campo del conocimiento, poniendo a los objetos en dos esferas de competencia diferentes ciencia a posteriori y ciencia a priori e indicando en la hiptesis el insuperable lmite metafsico del grado

de cognoscibilidad de los fenmenos na-turales, la misma dicotoma como distin-cin y relacin entre historia y cultura, entre experiencia y mtodo, remite a dos formas de utilizar los mismos poderes cognoscitivos del sujeto. En este senti-do, entre experiencia y ciencia no existe entonces una relacin de total alteridad: es de hecho posible para el hombre per-feccionar sus propias capacidades lgico-lingsticas, con el fin de llegar, en los lmites propios de cada seccin de la in-vestigacin, a un ejercicio metdico de la razn, es decir, a la ciencia.

Si esta correccin de la historia por parte de la cultura es necesaria en el pla-no lgico-lingstico, de igual forma lo es en el plano tico-poltico. La exigencia de correccin del lenguaje natural pro-viene de su uso mismo, de la experiencia que muestra a qu complejo enredo de clculos errados, de sumas y restas que no resultan si no por los hbiles juegos de retricos y sofsticos estn sujetas las relaciones interindividuales y sociales. Es pues necesario, en la revisin de los cl-culos, comenzar precisamente con libe-rar los elementos mismos del clculo, las palabras, de las duplicidades que distor-sionan el resultado. En otros trminos, es preciso desenmascarar el uso ideolgico del lenguaje, sobretodo del lenguaje de la poltica. Esta exigencia parece atravesar toda la filosofa civil hobbesiana, exten-dindose ms all del problema lings-

Ermanno Vitale

-

DOSSIER

16

tico. No se trata solamente de respetar, como en todas las disciplinas cientficas, las reglas correctas del uso del lengua-je, mismas que Hobbes considera haber establecido en la primera parte del De Corpore. La necesidad de una fundacin cientfica de la poltica proviene de la his-toria que da testimonio del fracaso has-ta ahora experimentado por el ejercicio natural de la poltica misma: la inesta-bilidad y breve duracin de las socieda-des polticas histricas debidas principal-mente a los conflictos internos, imponen al filsofo poltico reformular sine ira ac studio el modelo de la convivencia civil, corrigiendo los errores y la facciosidad diseminada por aquellos tratados (pseu-do) polticos producidos por hombres que ignoraban la materia tratada, nica-mente para mostrar su propia elocuencia y su propio ingenio (De Corpore, 1972, pg. 76). La inestabilidad poltica que aflige al gnero humano cree Hobbes, acaso ingenuamente se debe, pues, tambin a las falsas suposiciones acumu-ladas por la tradicin jurdico-filosfica en torno a la verdadera regla del vivir, esto es, en materia de derecho natural, y de obligacin y libertad del soberano y de los sbditos: la filosofa moral, aho-ra, es precisamente el conocimiento de esta regla. Por qu, pues, los hombres no la han aprendido, si no por el hecho de que, hasta ahora, no ha sido transmi-tida por alguno con mtodo claro y exac-

to? (De Corpore, 1972, pg. 76).Se podra objetar que el orden natu-

ral del mundo humano, echado por la puerta, entra por la ventana. Una ver-dad moral, una nica verdadera regla de convivencia, por tanto, existe, slo ne-cesitamos descubrirla mediante el justo mtodo. Es necesario entonces analizar la nocin de verdad del sistema hobbe-siano, nocin que se reflejar en modo directo sobre la teora antropolgica y tico-poltica. En una perspectiva nomi-nalista, que afirma la total e ineliminable inadecuacin de las imgenes (siempre particulares) a los nombres universa-les inadecuacin que se complica en el caso de los cuerpos naturales, en cuanto es tambin inadecuacin entre imagen y objeto, la nocin escolstica de verdad que se resuelve exactamente en la adae-quatio resulta vaca de significado. La ver-dad para Hobbes se reduce a ser el mero hecho tcnico de la correcta unin de los nombres en la proposicin, basada en el conocimiento de su significado con-vencional:

en cada proposicin, sea esta afirmativa o negativa, el segundo apelativo, o bien in-cluye al primero, como en la proposicin, la caridad es una virtud, en la que el nom-bre virtud incluye el nombre caridad (y muchas otras virtudes an), y entonces la proposicin se dice que es verdadera o ver-dad: en efecto, verdad y proposicin verda-dera son uno. O bien el segundo apelativo no incluye al primero [] y entonces la proposicin se dice que es falsa o falsedad:

Contra el uso de la retrica en el discurso pblico

-

DOSSIER

17

falsedad y proposicin falsa siendo la mis-ma cosa6

El reflejo de esta concepcin pura-mente formal de la verdad sobre la antro-pologa y sobre la poltica es tanto direc-to como profundo: como no poseemos conceptos (imgenes) universales de los objetos fsicos, y tampoco de los entes matemticos y geomtricos (aunque, a diferencia de los primeros, son produci-dos o producibles por nosotros), as no poseemos ideas o conceptos universales de valores morales, de bondad, caridad, justicia, etc., ni de sus contrarios. Bon-dad, caridad, justicia, etc. no son otra cosa que nombres universales a los que cada hombre hace corresponder en su imaginacin una idea particular una ac-cin buena, un hombre bueno, basada en un juicio absolutamente individual, sub-jetivo. La confianza en un conjunto de valores morales universales y objetivos, capaces de regular la conducta del indi-viduo y capaces tambin de ser criterio seguro de juicio de pensamientos y de

6. Elementi, I, V, 10, p. 38. Cfr. tambin De Cive, XVIII, 4, p. 377, Leviatano, IV, p. 34, De Corpore, III, 7, p. 98. Sobre este punto cfr. R. M. Martin, On the Semantics of Hobbes, Philosophy and Phenomeno-logical Research, XIV, 2, 1953 (tambin en Hobbess Leviathan: Interpretation and Criticism, B. H. Baumrin ed. Wadsworth, Belmont, California 1969). Contri-buciones altamente especializadas en H. Trnebohn, A Study in Hobbess Theory of Denotation and Truth, Theoria, 26, 1, 1960; W. R. De Jong, Did Hobbes Have a Semantic Theory of Truth?, Journal of the History of Philosophy, 28, 1, 1990

acciones, est completamente ausente en la filosofa hobbesiana.7

Es por eso que la tarea y el poder de definir los conceptos tico-polticos o de elegir qu definiciones aprobar y en-sear pertenece al soberano. En au-sencia de evidencias naturales, el nico modo de evitar que la retrica que enve-nena el lenguaje pblico produzca y fo-mente las condiciones de aquel conflic-to de opiniones, que sin embargo puede transformarse rpidamente en guerra civil, es renunciar completamente al de-bate pblico, a un debate hecho de ignes fatui que nada tiene que ver con el tra-bajo cientfico que, mediante la crtica, hace avanzar el conocimiento.

Hobbes no era, como bien sabemos, ni liberal ni democrtico, sino un terico del absolutismo que parece por eso leja-no de los ideales hoy largamente com-partidos y de nuestro sentido comn. Ms sus observaciones son penetrantes y, a la luz de la psima calidad de muchas de las democracias contemporneas, cuesta tanto trabajo no darle razn. Para no darles completamente la razn, tome-mos estas observaciones suyas como una invitacin y un compromiso para liberar, tanto como sea posible, el discurso p-blico de la retrica que le rodea, introdu-

7. Cfr. (Elementi, 1968, p. 50; De Cive, 1959, p. 177; Leviatano, 1976, p. 51; Hobbes, De Homine, 1972, p. 594). La reflexin poltica de esta posicin es subra-yada por Norberto Bobbio (La teoria della forma di governo, 1976, p. 105-106).

Ermanno Vitale

-

DOSSIER

18

ciendo algn elemento principalmente metodolgico de esa filosofa civil a la que Hobbes confiaba la construccin de instituciones polticas capaces de evitar caerse sobre la cabeza de los que las han construido, o a lo sumo sobre la de sus hijos o nietos.

Bibliografa

BoBBio, N. (1976). La teoria della forma di governo.

Torino: Giappichelli.

BoBBio, N. (1979). Il modelo giusnaturalistico. En

N. Bobbio, & M. Bovero, Societ e stato nella

filosofia politica moderna. Milano: Il Sagiatore.

Chilton, C. W. (1962). The Epicurean Theory of

the Origin of Language. American Journal of

Philosophy, LXXXIII.

GarGani, A. (1971). Hobbes e la scienza. Torino:

Einaudi.

hoBBes, T. (1959). De Cive. En T. Hobbes, & N.

Bobbio (Ed.), Elementi filosofici sul cittadino-

Dialogo fra un filosofo e uno studioso del diritto

comune d'Ingliterra. Torino: Utet.

hoBBes, T. (1968). Elementi di legge naturale e politi-

ca. (A. Pacchi, Ed.) Firenze: La Nuova Italia.

hoBBes, T. (1972). De Corpore. En T. Hobbes, &

A. Negri (Ed.), Elementi di filosofia: Il corpo-

L'uomo. Torino: Utet.

hoBBes, T. (1972). De Homine. En T. Hobbes, &

A. Negri (Ed.), Elementi di filosofia: Il corpo-

L'uomo. Torino: Utet.

hoBBes, T. (1976). Il Leviatano. (G. Micheli, Trad.)

Firenze: La Nuova Italia.

hunGerland, i. C., & ViCk, G. K. (1973). Hobbes's

Theory of Signification. Journal of the History

of Philosophy, 11(3).

PaCChi, A. (1965). Convenzione ed ipotesi nella

formazione della filosofia naturale di Thomas

Hobes. Firenze: La Nuova Italia.

Watkins, J. (1965). Hobbes's System of Ideas. Lon-

don: Hutcheson.

Whelan, F. (1981). Language and its Abuses in

Hobbes's Political Philosophy. American Poli-

tical Sciences Review, 75(1).

Ermanno VitaleUniversit Della Valle DAosta

Traduccin de Andrea Escobar

Contra el uso de la retrica en el discurso pblico

-

ARTIFICIUM: Revista Iberoamericana de Estudios Culturales y Anlisis ConceptualAo 4, Vol. 1 (2013), pp. 19-33. ISSN 1853-0451

RESUMEN

En el debate entre el positivismo y el no-positivismo el argumento del relativismo tiene un papel fundamental. Tal y como es presentado, por ejemplo, por Hans Kelsen, este argumento seala, en primer lugar, que una conexin necesaria entre el derecho y la moral presupone la existencia de elementos morales objetivos, absolutos y necesarios, y, en segundo lugar, que estos elementos morales objetivos, absolutos y necesarios no existen. Mi respuesta a esto es que los elementos morales absolutos, objetivos y necesarios existen, porque los derechos humanos existen, y stos existen porque son fundamentables.1

Palabras clave: derechos humanos, fundamentacin, moral, positivismo, relativismo

1. En la versin original de este artculo, Robert Alexy usa el concepto de justificacin y no el de fundamentacin; no obstante, considero que este ltimo es preferible al primero por tres razones, las dos primeras estn vinculadas con la falta de una distincin clara entre estos dos conceptos, sobre todo en el ingls, en el cual apareci este artculo, y la tercera razn vinculada al programa filosfico de Alexy. La primera puede leerse en la parte inicial de la Teora de la argumentacin jurdica, dedicada al anlisis del discurso prctico en la tica analtica. En esa parte, Alexy indica que entre los concep-tos de justificacin (Rechtfertigung) y de fundamentacin (Begrndung) hay diferencias notables, as como importantes puntos de similitud, aunque en esta obra ambos conceptos los usa indistintamente (Alexy, 1978: 54). La segunda razn reside en que en la edicin inglesa de esta obra, los traductores, Ruth Adler y Neil MacCormick, sealaron que esta distincin no se mantiene del todo en el ingls, particularmente por la falta de un concepto similar al de sustanciacin o fundamentacin, y, por ello, decidieron traducir ambas palabras con el concepto de justificacin (Alexy, 2010: 34). La ter-cera razn, relacionada con el programa filosfico de Alexy, radica en que en el artculo Derechos humanos sin metafsica el autor se refiri a los tipos de argumentos no escpticos en favor de la fundamentacin de los derechos humanos como las ocho fundamentaciones (Acht Begrndungen) y no como las ocho justificaciones (Acht Rechfertigungen) de los derechos humanos (2004: 17). Por estas razones, consider que el concepto ms apropiado para llevar a cabo esta traduccin era el de fundamentacin. [N. del T.]

dereCHo, Moral y la existenCiade los dereCHos HuManos

Robert AlexyRechtswissenschaftliche Fakultt, Christian Albrechts Universitt zu Kiel

-

DOSSIER

20 Derecho, moral y la existencia de los derechos humanos

U n argumento central en contra de la tesis de la conexin nopo-sitivista es el argumento del relativismo (Alexy, 2002: 53-56). Una forma radical de este argumento ha sido presentada por Hans Kelsen. De acuerdo con l, la tesis de que un sistema social inmoral no es jurdico presupone una moral absoluta, es decir, una moral que sea vlida en todas partes y en todo tiempo (1967: 68). Esta moral absoluta debe darse a priori (1967: 65). Un elemento comn dado de manera fctica, es de-cir, dado slo contingentemente (1967: 64) no sera suficiente como base de una conexin necesaria entre el derecho y la moral, porque incluso si ste existiera, lo cual Kelsen niega,1 no podra establecer lo que tiene que ser concebido como

1. Kelsen, 1967: 64: En vista, no obstante, de la extraordinaria heterogeneidad de lo que de hecho los hombres han considerado como bueno y malo, justo e injusto, en diferentes tiempos y en diferentes lugares, no es posible detectar un elemento comn respecto a los contenidos de los diferentes rdenes morales.

bueno y malo, justo e injusto en todas las circunstancias (1967: 65).

Por esta razn, el problema del posi-tivismo depende de la cuestin acerca de la existencia de elementos morales abso-lutos a priori, o, como prefiero decir, el-ementos morales necesarios. La cuestin acerca de la existencia de elementos mo-rales necesarios o absolutos a priori se de-nomina el problema de la existencia. A continuacin, en primer lugar, consider-ar la relacin entre el problema del posi-tivismo y el de la existencia, y, en segundo, argumentar una solucin al problema de la existencia basado en una teora de los derechos humanos.

Positivismo, No-Positivismo yEl Problema de la Existencia

El problema del positivismo es la cues-tin de si el positivismo o no-positivismo es correcto, verdadero o justo. Ahora bien, los trminos positivismo y no-positivismo designan tesis muy diferentes sobre la re-

ABSTRACT

In the debate between positivism and non-positivism the argument from relativism plays a pivotal role. The argument from relativism, as put forward, for instance, by Hans Kelsen, says, first, that a necessary connection between law and morality presupposes the existence of absolute, objective, or necessary moral elements, and, second, that no such absolute, objective, or necessary moral elements exist. My reply to this is that absolute, objective, or necessary moral elements do exist, for human rights exist, and human rights exist because they are justifiable.

Key words: human rights, justification, moral, positivism, relativism

-

DOSSIER

21Robert Alexy

lacin entre el derecho y la moral. Por esta razn, la determinacin de la rela-cin entre el problema del positivismo y el de la existencia requiere algunas aclara-ciones acerca de los conceptos de positivis-mo y no-positivismo.

Tres elementos y dos dimensiones

El debate acerca del positivismo es re-sultado de las relaciones entre tres ele-mentos: en primer lugar, la legalidad con-forme al ordenamiento, en segundo, la eficacia social y, en tercero, la correccin del contenido, que incluye la correccin moral. Para determinar el concepto y la naturaleza del derecho, todas las teoras positivistas se limitan a los dos primeros elementos, es decir, a la legalidad confor-me al ordenamiento y a la eficacia social.

Esto implica que los positivistas defien-den la tesis de la separacin o, al menos, la de la separabilidad. Por el contrario, todas las teoras nopositivistas defienden la tesis de la conexin, la cual afirma que el con-cepto de derecho debe definirse de modo tal que incluya los elementos morales (Alexy, 2008a: 284-285). De acuerdo con el no-positivismo, el derecho no se compo-ne de dos elementos, sino de tres.

Esta distincin entre los tres elementos puede desarrollarse an ms en la tesis de la doble naturaleza del derecho (Alexy, 2010: 167). sta establece la pretensin de que el derecho necesariamente com-

prende tanto una dimensin real o fctica como una ideal o crtica. La primera est representada por los elementos de la le-galidad conforme al ordenamiento y de la eficacia social, mientras que la segunda encuentra su expresin en el elemento de la correccin moral. La legalidad confor-me al ordenamiento y la eficacia social son hechos sociales. Si alguien afirma que slo los hechos sociales pueden determinar qu es requerido por el derecho y qu no es re-querido por ste, esta afirmacin equivale a ratificar una concepcin positivista del derecho. Una vez que la correccin moral es aadida como un tercer elemento nece-sario, emerge un concepto no-positivista del derecho. Por lo tanto, la tesis de la do-ble naturaleza implica el no-positivismo.

Dos formas de positivismo

En el positivismo, la distincin entre el positivismo excluyente y el incluyen-te constituye la divisin ms importante en lo que concierne a la relacin entre el derecho y la moral. El positivismo exclu-yente, propuesto de manera prominente por Joseph Raz, sostiene que la moral est necesariamente excluida del concep-to de derecho (2009: 47). Si se toma I para representar el derecho incluye a la moral, el positivismo excluyente pue-de expresarse, utilizando el operador de necesidad y la negacin , del si-guiente modo:

-

DOSSIER

22

(1) I.

El positivismo excluyente est en una relacin de contrariedad respecto al no-positivismo, el cual afirma que la moral est necesariamente incluida en el con-cepto de derecho. Esto puede expresarse as:

(2) I.

Finalmente, el positivismo incluyente, tal y como es defendido, por ejemplo por Jules Coleman, cuenta como un rechazo tanto del positivismo como del no-positi-vismo. ste dice que la moral no est ni necesariamente incluida ni excluida. La inclusin o exclusin de la moral es decla-rada como un hecho contingente o con-vencional (Coleman, 2001: 108), lo cual la convierte en lo que de hecho el derecho positivo sostiene. Esto puede expresarse de la siguiente manera:

(3) I I.

Estas tres posiciones se encuentran en una relacin contradictoria porque cada una excluye a las otras sin derivarse de la negacin de cualquiera de las otras. Esto se puede expresar mediante una trada que agote el espacio lgico del problema del positivismo, as como la necesidad re-ferida a la inclusin o exclusin de la mo-ral en el concepto de derecho:

I I

I I

sta ser llamada la trada de la necesidad.

Tres formas de no-positivismo

Las diferencias dentro del no-positivis-mo no son menos importantes para el de-bate sobre el concepto y la naturaleza del derecho que las diferencias dentro del po-sitivismo y entre ste y el no-positivismo, de acuerdo con lo presentado por la trada de la necesidad. Respecto al argumento del relativismo, segn lo propuesto por Kelsen, las diferencias dentro del positivis-mo y el no-positivismo son todava ms importantes.

Las diferencias dentro del no-positivis-mo que son relevantes aqu derivan de los diferentes efectos sobre la validez jurdica que pueden atribuirse a defectos morales. El no-positivismo puede determinar el efecto sobre la validez jurdica que deriva de los defectos morales o demerita de tres maneras diferentes. Podra ser que la vali-dez jurdica se pierda en todos los casos, o que se pierda en algunos casos y en otros no, o, finalmente, que no se vea afectada de ninguna manera.

Derecho, moral y la existencia de los derechos humanos

-

DOSSIER

23

La primera posicin, segn la cual cada defecto moral, cada injusticia, otorga in-validez legal, es la versin ms radical del no-positivismo. sta podra ser caracte-rizada como no-positivismo excluyente para expresar la idea de que cada defecto moral es considerado como excluyente de los hechos sociales de las fuentes de la validez jurdica. Una visin clsica de esta posicin se encuentra expresada en la afir-macin de San Agustn, la cual dice: una ley que no es justa no me parece que sea una ley.2 Un ejemplo reciente es la tesis de Deryck Beyleveld y Roger Brownsword, quienes sostienen: las leyes inmorales no son legalmente vlidas (2001: 76).

Esta versin de no-positivismo no ser defendida aqu. El no-positivismo exclu-yente le atribuye muy poco peso a la di-mensin fctica o real del derecho (Alexy, 2006a: 170-171). Debido a la naturaleza controversial de muchas cuestiones mo-rales, esto podra equivaler al anarquismo (Alexy, 2008a: 287). Respecto al argumen-to del relativismo, otro punto, sin embar-go, es ms importante. Kelsen describe al no-positivismo como la afirmacin de que las normas sociales deben tener un contenido moral, deben ser justas con el fin de ser consideradas como derecho (1967: 64).3 Esto implica que en el caso

2. Agustn de Hipona, 2006: 86 (I, 11): Nam lex mihi esse non videtur, quae iusta non fuerit.

3. Ms adelante se ver la interpretacin de Kelsen del no-positivismo como la tesis que sostiene que

de que las normas posean un contenido inmoral, stas no son derecho, no sern derecho vlido. Esto es, no obstante, el punto de vista del no-positivismo exclu-yente, el cual es la forma ms fuerte de no-positivismo. Ahora bien, mientras ms fuerte sea la tesis, ms grande ser su vul-nerabilidad. Debido a la naturaleza con-troversial de diversas concepciones mora-les, el ataque de Kelsen al no-positivismo es, considero, exitoso en cuanto ataca al no-positivismo excluyente. No todas las respuestas a cuestiones morales son ne-cesarias. Sin embargo, Kelsen parece pen-sar que al refutar al no-positivismo exclu-yente refuta al no-positivismo. Esto es un error. Existen formas de no-positivismo que resisten el argumento del relativismo.

La contraparte radical del no-positi-vismo excluyente es el no-positivismo s-per-incluyente, el cual se conduce hacia el otro extremo. ste sostiene que la validez jurdica no es afectada de ninguna mane-ra por defectos morales. A primera vista parece una versin de positivismo, no de no-positivismo. Esta primera impresin ser considerada como errnea tan pron-to como se observe que hay dos tipos de conexin entre derecho y moral: una cla-sificante y otra cualificante (Alexy, 2002: 26). Estas dos fuentes de conexin se dis-tinguen mediante los efectos de los defec-tos morales. El efecto de una conexin

el derecho es moral de acuerdo con su naturaleza (1967: 68).

Robert Alexy

-

DOSSIER

24

clasificante es la prdida de la validez jur-dica o del carcter legal. Por el contrario, el efecto de una conexin cualificante es el defecto legal que, sin embargo, no lle-va a la prdida de la validez jurdica o del carcter legal. La combinacin del postu-lado kantiano de la obediencia [in]condi-cional (Kant, 1996: 506) hacia el derecho positivo con la idea de la subordinacin necesaria del derecho positivo al derecho no-positivo puede leerse como una ver-sin de no-positivismo sper-incluyente (vanse Alexy, 2008a: 288-289; 2010: 174). Lo mismo aplica para la tesis de Toms de Aquino, la cual sostiene que una ley tirni-ca es ley pero no ley simpliciter4 o, como John Finnis lo indica, no derecho en el sentido propio de derecho (1980: 364).

Regreso, por un momento, al no-posi-tivismo excluyente: ste ha sido rechaza-do bajo la justificacin de que le otorga poco peso a la dimensin fctica o real del derecho. No le otorga suficiente peso a la dimensin real y, de la misma manera, tampoco al principio de certeza jurdica, pues mantiene que los defectos morales socavan la validez jurdica en todos los casos. Si alguien seala a V como es vlido, esto puede ser expresado, con la ayuda del cuantificador universal del siguiente modo:

(4) xVx.

4. Toms de Aquino, 1962: 947 (I-II, qu. 92 art. 1, 4): lex tyrannica [. . .] non est simpliciter lex.

Ahora bien, el no-positivismo sper-incluyente tiene que ser rechazado con base en la justificacin de que no le otor-ga suficiente peso a la dimensin ideal del derecho, esto es, al principio de justicia, ya que los defectos morales en todos los casos, incluso en los ms extremos, dejan intocable a la validez legal. Esto puede ex-presarse del siguiente modo:

(5) xVx.

La nica forma de no-positivismo que le ofrece una valoracin adecuada tanto a la dimensin real como a la ideal, esto es, tanto al principio de certeza jurdica como al de justicia, es el no-positivismo incluyente (Alexy, 2010: 176-177). El no-positivismo incluyente afirma que ni los defectos mo-rales siempre socavan la validez jurdica ni tampoco que nunca lo hagan. Al seguir la frmula de Gustav Radbruch, el no-posi-tivismo incluyente sostiene que los defec-tos morales socavan la validez jurdica si y slo s el umbral de la injusticia extrema es transgredido. La injusticia por debajo de este umbral est incluida en el concep-to de derecho como derecho vlido, pero defectuoso. Esto puede expresarse de la siguiente manera:

(6) xVx xVx.

o, por medio de cuantificadores exis-tenciales,

Derecho, moral y la existencia de los derechos humanos

-

DOSSIER

25

(6') xVx xVx.

Con esto puede formularse una segun-da trada de contrarios, lo cual cuenta como una explicacin de la posicin su-perior izquierda en la trada necesaria, es decir, de I, como una abreviatura para el no-positivismo:

xVx xVx

xVx xVx

Esta ser llamada la trada cuantifican-te. A continuacin, slo la posicin en la parte inferior de la trada cuantificante, es decir, el no-positivismo incluyente, defini-do por la frmula:

La injusticia extrema no es derecho (Alexy,

2008b: 428)

se considerar como el objeto del argu-mento del relativismo.

El no-positivismo incluyente yel problema de la existencia

El argumento del relativismo supone un autntico reto para la nica forma defendible de no-positivismo, es decir,

el no-positivismo incluyente. Si no exis-ten elementos morales necesarios, por ejemplo, los derechos humanos o los principios universales de justicia, enton-ces el no-positivismo colapsara por su propio peso, ya que si estos elementos no existen, la injusticia extrema tam-poco existira. La existencia presupone objetividad y los elementos morales son objetivos slo si son necesarios. Si no existiera la injusticia extrema, la fr-mula Radbruch slo sera una facultad para aquellos quienes deciden declarar sobre la validez del derecho, si as lo de-sean, como no vlidas a normas emiti-das de manera debida y socialmente efi-caces, que no correspondan a sus ideas morales, preferencias e ideologas asu-midas de hecho. La frmula Radbruch no slo perdera su sentido, peor an, podra resultar ser mera subjetividad y poder encubiertos bajo la mscara de la objetividad y la racionalidad.

La tesis de que existen elementos ne-cesarios morales podra denominarse tesis de la existencia; la verdad de sta es una condicin necesaria para la ver-dad del no-positivismo. Si uno permite que P represente al no-positivismo y E la tesis de que existen los elemen-tos necesarios morales, entonces esta relacin puede representarse de la si-guiente manera:

(7) P E.

Robert Alexy

-

DOSSIER

26

La afirmacin de que la verdad de la tesis de la existencia (E) es una condicin necesaria para el no-positivismo (P) im-plica la afirmacin de que la negacin de la tesis de la existencia (E) es una condi-cin suficiente para la verdad del positivis-mo (P):

(8) E P.

Por lo tanto, si la tesis de la existencia es falsa, entonces el positivismo prevalece. En este caso, Kelsen est en lo correcto. Pero si cambiamos el orden de las cosas, entonces no es el caso de que a partir de la verdad de la tesis de la existencia, pueda concluirse que el no-positivismo prevale-ce. La verdad de la tesis de la existencia es slo una condicin necesaria, mas no su-ficiente para la verdad del no-positivismo. Es posible aceptar la tesis de la existencia y seguir siendo un positivista, esto es, uno puede seguir siendo un positivista simple-mente insistiendo en la tesis de la separa-cin. Para defender la tesis de la conexin se necesitan ms argumentos. stos estn esencialmente conectados con la preten-sin de correccin, sustentada de manera necesaria por el derecho. Pero esto no lo discutir aqu (Alexy, 2002: 35-39). En el contexto actual, el nico punto importan-te es que la verdad de la tesis de la existen-cia, qua condicin necesaria de la verdad del no-positivismo, sera suficiente para la posibilidad del no-positivismo. Esto, por

s mismo, deja claro que el problema de la existencia es uno de los principales pro-blemas del no-positivismo.

La Existencia de losDerechos Humanos

Al examinar el argumento del relativis-mo en Concepto y validez del derecho, me limito a afirmar que una proposicin tal como:

La destruccin fsica y material de una mi-nora de la poblacin por razones de raza es injusticia extrema (Alexy, 2002: 54)

es racionalmente fundamentable. No obstante, yo no justifiqu esta afirmacin como fundamentable. En lugar de dar una justificacin, yo me refer aparte de la teora del discurso tal y como es desarro-llada en la Teora de la argumentacin jur-dica (1989a: 33-208) a un artculo en el que intent, por primera vez, ofrecer una fundamentacin de los derechos humanos (1989b: 167-183). Esto es algo que desarro-ll aun ms en los aos siguientes, especial-mente en los artculos Teora del discur-so y derechos humanos (1996: 209-235) y Derechos humanos sin metafsica? (2004: 15-24). En lo sucesivo considerar si los argumentos en este sentido bastan para demostrar la existencia de los derechos hu-manos y si la existencia de los derechos hu-manos, establecidos de este modo, sirven para refutar el argumento del relativismo.

Derecho, moral y la existencia de los derechos humanos

-

DOSSIER

27

Los derechos humanoscomo elementos morales

Una discusin sobre el problema del positivismo es una discusin acerca de si los elementos morales (Alexy, 2002: 4) deben incluirse en el concepto de derecho o conectarse necesariamente con la na-turaleza del derecho. Esto da lugar a la pregunta de por qu estos elementos mo-rales deben contar como derechos huma-nos. Hay, sin duda, otros elementos morales.

El ms importante de ellos es la no-cin de justicia al cual me refer en Con-cepto y validez del derecho (2002: 53). Ahora bien, la relacin entre los derechos huma-nos y la justicia es una cuestin difcil si uno intenta captar todos los aspectos de esta relacin. Aqu es de inters slo su es-tructura bsica. sta puede describirse de la siguiente manera: cada violacin de los derechos humanos es injusta, pero no to-das las injusticias son una violacin de los derechos humanos (Alexy, 1998: 251-252). Si esto es cierto, los derechos humanos constituyen el ncleo de la justicia, mien-tras que la justicia comprende ms que derechos humanos. Esto podra llamarse la tesis central.

Una alternativa a la tesis central es la de que los derechos humanos y la justi-cia son coextensivos. Esto funciona de la siguiente manera: cada violacin de los derechos humanos es injusta y cada in-justicia es una violacin de los derechos

humanos. sta podra llamarse la tesis de equivalencia. Para nuestros propsitos, no es necesario tratar la cuestin de cul te-sis, la central o la de equivalencia, es ver-dadera. En ambos casos, la violacin de los derechos humanos sera, al mismo tiempo, una violacin de la justicia. Por esta razn, la existencia de los derechos humanos implica la existencia de princi-pios de justicia. Los elementos morales, si los derechos humanos existen, compren-den tanto a los derechos humanos, como a la justicia.

Sin duda, los derechos humanos y la justicia no agotan el mbito de lo que po-dra llamarse moralidad. Junto a estos dos elementos, hay un tercero. ste se refiere a las concepciones individuales y colecti-vas del bien.5 Estas concepciones definen identidades individuales y colectivas.6 Ahora, los derechos humanos son normas que, bsicamente, pretenden tener priori-dad respecto de todas las dems normas (Alexy, 2006b: 18). Si los derechos huma-nos son fundamentables, su pretensin de prioridad, por lo tanto, tambin lo es. Por esa razn, la identidad como un elemento moral puede influir de hecho en la con-

5. Las cuestiones sobre derechos humanos y justi-cia son, de acuerdo con la terminologa habermasia-na, cuestiones morales, mientras que las cuestiones acerca de qu es individual y colectivamente bueno son cuestiones ticas (Habermas, 1996: 159).

6. Habermas habla, en el primer caso, de cuestio-nes existenciales, en el segundo, de cuestiones []tico-polticas (1996: 160).

Robert Alexy

-

DOSSIER

28

cepcin de la justicia (Alexy, 1999: 379),7 pero no puede restringir el papel de los derechos humanos y la justicia en la discu-sin del argumento del relativismo.

El concepto de derechos humanos

No tiene sentido hablar de la existencia de algo sin explicar qu se afirma que exis-te. Ahora bien, el concepto de derechos hu-manos es muy controvertido por razones de naturaleza filosficas y polticas. No es posible responder a este debate aqu y, afortunadamente, tampoco es necesario que lo haga. Todo lo que necesitamos con el fin de discutir la cuestin de si los dere-chos humanos existen es una idea general de lo que ellos son.

Esta idea se puede expresar por medio de una definicin segn la cual los dere-chos humanos son, en primer lugar: mo-rales, segundo: universales, tercero: fun-damentales y, en cuarto lugar: derechos abstractos, que, en quinto lugar, tienen prioridad sobre todas las otras normas (Alexy, 1998: 246-254). Aqu, el primer elemento de definicin es de especial im-portancia. De acuerdo con ste, los dere-chos humanos son derechos morales. Los derechos existen si son vlidos. Ahora, los derechos morales son vlidos si y slo si son fundamentables. Por esta razn, la

7. Debera aadirse que lo bueno tambin podra influir en la interpretacin de los derechos humanos, especialmente en casos de ponderacin.

existencia de los derechos humanos, qua derechos morales, depende de su funda-mentacin y slo de eso.

La fundamentacin de losderechos humanos

Las teoras sobre la fundamentacin de los derechos humanos, as como las teoras sobre la fundamentacin de las normas morales en general, pueden cla-sificarse de muchas maneras diferentes. La distincin ms fundamental es aquella entre los enfoques que suelen negar la po-sibilidad de cualquier fundamentacin de los derechos humanos y los enfoques que afirman que algn tipo de fundamenta-cin es posible. La primera aproximacin puede ser llamada escepticismo, la segun-da no-escepticismo. El primero tiene sus orgenes en las formas de emotivismo, decisionismo, subjetivismo, relativismo, naturalismo o deconstructivismo. El se-gundo puede incluir uno o ms de estos elementos escpticos, pero insiste en que existe una posibilidad de dar razones en favor de los derechos humanos, razones que reclaman objetividad, exactitud, o verdad. El nopositivismo presupone que alguna versin de no-escepticismo puede fundamentarse.

He tratado de analizar la posibilidad de fundamentar los derechos humanos sobre la base de las distinciones entre ocho aproximaciones no escpticas. Esta

Derecho, moral y la existencia de los derechos humanos

-

DOSSIER

29

lista de enfoques comprende, primero: el religioso, segundo: el intuicionista, ter-cero: el consensual, cuarto: el biolgico, quinto: el instrumental, sexto: el cultural, sptimo: el explicativo, y octavo: el exis-tencial. Es imposible discutir todos estos enfoques aqu, basta decir que los seis primeros tienen ms defectos que puntos fuertes (Alexy, 2006b: 19-21). Por esta ra-zn, me centrar en el sptimo y octavo, es decir, sobre los argumentos explicati-vos y existenciales.

el arGumento exPliCatiVo

Una fundamentacin de los derechos humanos es explicativa si consiste en ha-cer explcito lo que est implcito nece-sariamente en la prctica humana. Una fundamentacin que hace explcito lo que est implcito de manera necesaria en la prctica humana sigue las lneas de la filo-sofa trascendental de Kant. Si la prctica es afirmar, preguntar y discutir, la funda-mentacin obtiene un carcter discursivo-terico. sta es la versin del argumento explicativo que me gustara defender aqu.

La prctica discursiva, es decir, la de afirmar, preguntar y discutir, o, como la llama Robert Brandom, la prctica de dar y pedir razones (2000: 11), presupone reglas del discurso que expresan las ideas de libertad e igualdad (Alexy, 1996: 213-216). Las ideas de libertad e igualdad son la base de los derechos humanos. Reco-

nocer a otro individuo como libre e igual es reconocerlo como autnomo; esto im-plica reconocerlo como una persona; a su vez, esto significa atribuirle su dignidad. Atribuirle dignidad a alguien es reconocer sus derechos humanos. Con esto podra pensarse que se ha logrado una funda-mentacin de los derechos humanos.

el arGumento existenCial

No obstante, esta impresin es err-nea. El argumento explicativo ofrece, de hecho, una parte necesaria de la fun-damentacin de los derechos humanos, pero ste es, por s mismo, insuficiente. Dos defectos son fcilmente identificados. El primero se refiere a la necesidad de las reglas del discurso. Es posible eludir esta necesidad al evitar toda participacin en la prctica de afirmar, preguntar y discu-tir. El precio a pagar por esto sera, sin em-bargo, alto. Nunca afirmar nada, nunca preguntar nada, nunca dar razn alguna, sera abstenerse de participar en lo que pertenece en esencia a la forma de vida de los seres humanos qua criaturas discursi-vas, tal como Brandom lo indica (2000: 26). Este precio, sin embargo, puede re-ducirse de manera considerable mediante el abandono del discurso no en trminos generales sino slo parciales. Es posible tener discursos en la propia comunidad y pasar directamente hacia la propaganda, la fuerza y el terror en sus extremos. La

Robert Alexy

-

DOSSIER

30

solucin a este problema es parte de la so-lucin al segundo problema del argumen-to explicativo, al cual me enfocar ahora.

Este segundo problema proviene de la diferencia, por un lado, entre el discurso y la accin, y por el otro, entre las capa-cidades y los intereses. Tener capacidades discursivas no implica un inters en ha-cer uso de ellas. Esto podra llamarse el problema del inters, el cual se refiere a la dimensin del discurso, as como a la de la accin, es decir, a la vida real, a diferen-cia de la mera conversacin. En esta se-gunda dimensin, el problema es mucho ms apremiante. Ahora bien, los derechos humanos son derechos que no slo con-ciernen al discurso, sino tambin esen-cialmente a la accin. El inters por hacer uso de las capacidades discursivas slo en el mbito de la argumentacin podra lla-marse un dbil inters en la correccin. Por el contrario, el inters en hacer uso de las capacidades discursivas no slo en el mbito de la argumentacin, sino tam-bin en el de la accin puede caracterizar-se como un fuerte inters en la correc-cin. ste comprende tomar en serio las implicaciones de las capacidades discursi-vas en la vida real, es decir, en tomar los derechos humanos seriamente.8 De esta manera, el inters en la correccin hace

8. Una persona que toma en serio las implicacio-nes de las capacidades discursivas en la vida real po-dra caracterizarse como una genuina participante en el discurso (Alexy, 1996: 224).

que sea posible para nosotros llegar a nuestro objeto de fundamentacin.

Podra objetarse, sin embargo, que esto no es una fundamentacin. sta ha perdi-do su carcter de fundamentacin, debido a que la objecin es ejecutada una vez que la premisa sobre el inters es introducida. En efecto, esta objecin no carece de fun-damento. No obstante, este inters debe ser calificado. Al igual que con cualquier inters, el inters por la correccin est relacionado con decisiones. stas se refie-ren a la cuestin fundamental acerca de si aceptamos nuestras capacidades o posi-bilidades discursivas. Es decir, la pregunta acerca de si queremos vernos a nosotros mismos como criaturas discursivas o ra-zonables.9 sta es una decisin acerca de quines somos. Con esta decisin uno se escoge a s mismo, como sostiene So-ren Kierkegaard (1987: 258). La decisin podra llamarse existencial. Aun as, para hablar aqu de que la fundamentacin o comprobacin parezca respaldada, es ne-cesario que esta decisin no deba basarse en las preferencias infundadas o arbitra-rias, extradas, por decirlo as, de la nada. Ms bien, la decisin tiene el carcter de un respaldo de algo que ha demostrado ser, por medio de la explicacin, una ca-pacidad necesariamente conectada con los seres humanos, o, en otras palabras,

9. Sobre el concepto de razonable y su relacin con el concepto de racionalidad, vase Alexy, 2009: 5-7.

Derecho, moral y la existencia de los derechos humanos

-

DOSSIER

31

una posibilidad necesaria. Como respaldo de una posibilidad necesaria el argumento existencial est de manera intrnseca co-nectado con el argumento explicativo. Se le podra llamar a esta conexin la funda-mentacin explicativo-existencial.

El argumento explicativo muestra la naturaleza discursiva de los seres huma-nos. Esta naturaleza discursiva puede ser caracterizada como la dimensin ideal del individuo. Esto es, de nuevo en palabras de Kierkegaard, su yo ideal, que no pue-de adquirir en cualquier lugar sino dentro de s mismo (1987: 259).

El respaldo de la dimensin ideal que el individuo encuentra en s mismo conecta elementos objetivos con subjetivos. La di-mensin objetiva se compone de dos ele-mentos: en primer lugar, las posibilidades discursivas necesarias y, en segundo, su carcter ideal. ste es el a priori exigido por Kelsen (1967: 65). La dimensin subje-tiva consiste en la decisin existencial que transforma estas posibilidades ideales en realidad. Esto significa que los derechos humanos slo pueden fundamentarse por una conexin de los elementos objetivos y subjetivos. Esta conexin puede caracte-rizarse como una dialctica de lo objetivo y lo subjetivo.