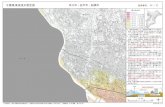

米子市・日吉津村 津波ハザードマップ - Yonago米子市・日吉津村 津波ハザードマップ よなご し ひ え づ そん 鳥取県に津波の影響を及ぼす3つの各断層(佐渡島北方

“不忘初心、牢记使命”主题教育专题cdrb.cdyee.com/pc/attachment/201911/12/e69967c5-ee... ·...

Transcript of “不忘初心、牢记使命”主题教育专题cdrb.cdyee.com/pc/attachment/201911/12/e69967c5-ee... ·...

中共常德市委组织部中共常德市委组织部 中共常德市委宣传部中共常德市委宣传部 中共常德市委党史研究室中共常德市委党史研究室

常德市老区建设促进会常德市老区建设促进会 常德日常德日报社报社 联合举联合举办办

党报记者党报记者党报记者党报记者党报记者党报记者党报记者党报记者党报记者党报记者党报记者党报记者党报记者党报记者党报记者党报记者党报记者党报记者党报记者党报记者党报记者党报记者党报记者党报记者党报记者党报记者党报记者党报记者党报记者党报记者党报记者

3 ““““““““““““““““““““““““““““““““不忘初心不忘初心不忘初心不忘初心不忘初心不忘初心不忘初心不忘初心不忘初心不忘初心不忘初心不忘初心不忘初心不忘初心不忘初心不忘初心不忘初心不忘初心不忘初心不忘初心不忘初心不忘初心不忘初心不忘初心不忘初心不忘初心不忘初心不忘初心不忘初心不忘初心不忘初心不忘初心、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、牢记使命牢记使命牢记使命牢记使命牢记使命牢记使命牢记使命牢记使命牢记使命牢记使命牢记使命牢记使命牢记使命牢记使命牢记使命牢记使命牢记使命牢记使命牢记使命牢记使命牢记使命牢记使命牢记使命牢记使命牢记使命牢记使命牢记使命牢记使命牢记使命牢记使命牢记使命牢记使命””””””””””””””””””””””””””””””””主题教育专题主题教育专题主题教育专题主题教育专题主题教育专题主题教育专题主题教育专题主题教育专题主题教育专题主题教育专题主题教育专题主题教育专题主题教育专题主题教育专题主题教育专题主题教育专题主题教育专题主题教育专题主题教育专题主题教育专题主题教育专题主题教育专题主题教育专题主题教育专题主题教育专题主题教育专题主题教育专题主题教育专题主题教育专题主题教育专题主题教育专题主题教育专题 2019年11月12日 星期二

责任编辑 朱晓明 美术编辑 李世平

扫描二维码了解详情

感谢津市市老促会、津市市党研室、津市市民政局提供史料支持

津市市重要革命遗址、烈士纪念设施

中共渡口支部成立遗址

白石乡农民协会活动遗址

洞庭湖区暴动大队驻地旧址

中共新洲支部、农民协会活动旧址

红军攻克津市入城口遗址

九澧平民工厂遗址

红军码头旧址

贺龙在古大同寺居住及活动遗址

贺龙在襄阳街居住及活动遗址

津市总工会遗址

红军印刷苏军战斗条令的工厂遗址

红色后坪遗址红色三占津市指挥部暨津市苏维埃政府旧址

红六军攻克大巷口战场旧址

红二六军团攻克中渡口战场旧址

津市

用“红色地标”锁定“人生坐标”

□刘 凌

红色资源是一个城市的文脉和最珍贵的精神财富。

常德全域是经省人民政府认定的革命老区。林伯渠故居纪念馆、丁玲纪念馆、鼎城区镇德桥镇党校红色教育基地、翦伯赞故居、薛家村王新法红色旅游村……在沅澧大地广袤的版图上,星星点点分布着许多红色地标。历史是一部厚重的教科书,红色纪念地是最好的课堂。这些地标,承载了我党的光辉历史,也将党的优良传统、革命文化、红色精神“诉说”给今人。

记者在津市行走,愈发深刻地感受到,只有建好、用好这一个个红色阵地,红色基因的传承才有坚实的载体。用脚步丈量红色遗址分布图、路线图、

全景图,我们才能真正明白——是历史选择了中国共产党、选择了中国特色社会主义;中国共产党的执

政地位是历史和人民赋予的,是用无数先辈的鲜血和生命换来的。

让我们把“红色地标“擦亮,把理想信念的火种、红色传统的基因代代传承下去。

2019年10月的一天,阳光下的澧水河洒满了金箔,津市澧水大桥的南侧桥头,我们站在一块簇新的石碑前,回溯这片土地上的红色足迹。

这是津市市人民政府2019年6月设立的“贺龙在襄阳街居住及活动遗址”,鲜红的碑文清晰地指明了这个地点所发生的往事——1928年2月,贺龙等受党中央派遣回湘西开创革命根据地,他在津市襄阳街镇大油行货栈居住并召集隐蔽的革命骨干开会,发动商界筹集资金。离开津市不久,贺龙发动了桑植起义,湘鄂西革命根据地出现在中国的红色版图上。

津市市老促会副会长李忠新是此行的向导,他告诉我们,这样的石碑在津市还有20处,同属于津市市人民政府

公布的第一批革命遗址遗迹,这些星星点点的遗址遗迹是红色的火种,映照着这个城市光荣的革命历史。津市市是1994年被湖南省人民政府批准认定的革命老区,1926年在津澧地区最先建立中国共产党的基层组织——中共津市支部。津市人朱务善,最早的一批中国共产党员,与李大钊、邓中夏等一道开天辟地,传播星星之火,成为一代革命先驱……

名扬九澧、威镇湘西的桑植汉子贺龙常对人说,“津澧是我的第二故乡”。就如同前文中提到的故事,他的革命生涯,在这片土地留下了太多的印迹。澧水河边的人民路上,贺龙任澧州镇守使和常澧镇守使时扶植建立的九澧平民工厂,遗址尚存,解放后津市针织厂曾在这里编织新时代的美好。

在史料中,我们看到了这样的场景:1924年4月,澧州镇守使贺龙骑着一匹乌骓马,从澧州来津市。刚进街口就碰上了一群拖儿带女的贫民,遂下马询问情由,方知是贫民工厂失业的工人。津市九澧贫民工厂原是九澧各县人士发起创办的救济性工厂,内设纺织、印染、针织、缝纫等车间,并附设学校,半工半读。后来因执事人员贪污渎职,工厂岌岌可危。贺龙非常同情,便在津市商会召集各界人士开会,整顿九澧贫民工厂,他将贫民工厂的“贫”改为平等的“平”,在他的重视、关怀下,工厂很快恢复正常,贫苦孤儿继续得到学艺、读书的机会。

那些年,贺龙在这里兴办教育、救济贫民、废除苛捐杂税,深得广大群众的拥护。1930年到1935年,红二、六军团在贺龙等率领下在津市与国民党的军队展开了激烈的战斗,3次攻占津市。津市人民配合红军打扫战场,掩埋牺牲的官兵,抢救伤员,搬运物资。九澧平民工厂遗址旁的河岸边,津市人民为了纪念红军的英勇战斗,取名红军码头。

1935年的那一仗打得十分惨烈,红军付出了惨重代

价。阵亡将士近 500 人,红六军参谋长刘仁载、五十团团长徐文炳不幸中弹牺牲,数百战士负伤。津市后湖公园旁的万寿宫后坪上,津市市民自发行动起来,整理烈士遗体并举行肃穆的葬礼。“先烈们的血染红了这片土地,所以便把这块坪称为‘红色后坪’。”

“石库门面,门首两侧花台,围铁栅栏,店堂宽敞明亮,气派恢宏,高居于闹市中心,巍巍大厦,引人瞩目。”位于人民路与新码头路的镇大油行,如今已经是第八批全国重点文物保护单位。在1935年,这栋津市数一数二的建筑,曾经作为苏维埃政府和红二、六军团指挥部而存在。当时红军在门首两侧书写对联一副:“军纪似铁,国法如炉”,八个大字彰显着革命军队的非凡气度。

红二、六军团在津市休整了一个月,津市人民为红军准备长征筹集粮款、制作军服、送子参军……得到老区人民倾力支持的红军很快挥师西上,迅猛地突破了澧、沅两水的封锁线,直捣湘中,辗转战斗,走上了万里长征的艰苦征途。

近年来,津市市委、市政府把牢记红色历史、讲好红色故事、传承红色基因的活动不断推向深入。公布革命遗址遗迹,拟建红色教育基地,组织编纂了《津市市革命老区发展史》《津市市革命老区遗址遗迹》《津市老区·读本》,红军纪念亭、红军码头正在加紧施工建设,津市革命历史逐渐成为了全市热议的话题,津市革命老区的红色记忆正逐步深入人们的精神文化生活。

一步步地行走,我们能够体会“向导”李忠新那自豪的神色从何而来。历史的天空下,津市人民留下的红色火种,繁星点点,熠熠生辉。面对滔滔澧水,我们仍应深怀感恩,永葆敬畏。

“兰津古渡”的红色足迹□本报记者 刘雅玲 肖慧 刘凌 单家庆

中共“一大”召开前的58名党员里,有一位是津市人。他就是中国共产主义先行者,留苏三十载、几度入狱仍为党的事业奋斗终身的朱务善。10月31日,我们一行人跟随津市市红色收藏展览馆馆长傅闵鑫的步伐,拾阶而上,来到该馆的朱务善纪念厅,见到了朱务善的侄儿朱光源。

推开纪念厅厚重的门,只见厅里陈列着泛黄的书信、破旧的皮箱、洗得发白的大衣,墙壁上挂满了讲述朱务善传奇人生的系列连环画。1896年,朱务善出生在津市一个晚清秀才家庭,靠着街坊四邻的资助,他孤身上京求学,考取北京大学后结识了李大钊,追随李大钊走上了马克思主义道路,成为了中共“一大”早期50多名中共党员之一。从1921年“一大”到1925年“四大”,朱务善一直在中国共产党的北方区委工作,主要负责社会运动和青年运动。当“二七”工人运动进入高潮时,他与缪伯英代表北京学生冒险赴武汉探望罹难工人及家属、声援工人罢工、指斥反动军阀的暴行。在第一次国共合作迅猛发展之际,作为北京学生代表的朱务善赶往广州,恳请孙中山兴师北伐,投入国民会议促成运动。

1925 年大学毕业后,朱务善受党的委派赴苏联求学。他在苏联工作、学习了30个春秋,其中17个年头蒙冤被放逐于苏联北冰洋乌赫塔城。在这期间,朱务善承受了莫大的痛苦和磨难,在遭受非正常待遇情况下,他对党的忠心从未改变。

“你们伯侄长得真像。”同行者指着朱务善画像对他的侄儿朱光源说。“上世纪六七十年代我曾去北京见过

伯父6次。”74岁的朱光源回忆说,“父亲兄妹四人,朱务善在家中排行老大。”因种种原因,朱务善到北京后与家人失去联系,直到1955年他从莫斯科回国后,才和家人重新联系上。

在朱光源的印象中,朱务善和蔼可亲、勤俭节约、公私分明,有着坚定的理想信念。朱务善在苏联的日子,从来没有停止过对祖国的思念。展厅里的一口皮箱是他在津市买的,一块手表,也是他在北大时省吃俭用攒钱买的。他几乎没有从苏联带回任何东西。

朱务善第一次接朱光源到餐馆吃饭,配有专车的他坚持带侄儿挤公交车。“伯父说车子是公家的,只能用于公事,你虽是我侄儿也不能搞特殊化。”朱光源回忆道,当时,伯父夹菜时菜不小心掉在桌上,他毫不犹豫地夹起来吃掉。这个小细节让朱光源印象深刻。从那个时候,对党忠诚、公私分明,守住底线的种子就已经深深根植在朱家人的心中。

伯侄两人第3次见面时,朱务善得知朱光源没有入党,很严肃地对他说:“你如果下次来北京还不是中共党员,你就莫来见我!”在《毛泽东选集》1至4卷发行出新时,朱务善第一时间购买一套邮寄给朱光源,并在书上题有赠言:

“读毛主席的书,永远跟党走。”从津市市红色收藏展览馆组织专门力量搜集、挖

掘党史资料编印的《朱务善的传奇人生》一书中,我们阅读了朱务善的一生,从早年加入创建中国共产党队伍,到留苏三十载曾几度入狱,花甲之年回国后,积极投身科技编译出版事业,受文化大革命冲击直至生命的终点依然无怨无悔。作为中共

“一大”召开前的58名党员,朱务善是为数不多一直坚定跟党走,并在新中国成立后,为党、为人民、为共产主义奋斗一生的党员。他用生命践行了对党忠诚的诺言,用热血为我们铸就了“革命史上的丰碑”,他敢为人先、忠诚担当、百折不挠的奋斗精神,感召着一代代中国共产党人。

一 生 的 忠 诚—— 从津市走出去的中共“一大”早期党员朱务善

□本报记者 刘雅玲 肖慧 曾玲 单家庆

津市市老促会副会长李忠新向记者讲述红色遗址的故事。

本报记者 刘凌 摄

红六军攻克津市大巷口战场旧址旁的河岸,已经成为芳草萋萋的临江风光带。 本报记者 刘凌 摄

记者在朱务善纪念厅听朱光源老人讲革命故事。

本报记者 陈欢 摄

镇大油行遗址。本报记者 刘凌 摄

![天津市妇女联合会 - xinddy.com · 1 天津市妇女联合会 津妇发[2013]10号 关于表彰2011-2012 年度天津市三八红旗手标兵、 三八红旗手(集体)的决定](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5f0b68777e708231d4305f20/e-1-e-201310-e2011-2012.jpg)

![jtys.tj.gov.cnjtys.tj.gov.cn/UpLoadFile/file/20190528/20190528104658_9777.docx · Web view按照天津市政府和天津市滨海新区水务局《关于印发天津市水资源税改革试点实施办法的通知》津政发[2017]43号及《关于高铁](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5e572760deb10b6f510f5f40/jtystjgov-web-view-oecoeoeoeeceeccec201743ee.jpg)