宮城県北部の地震活動の評価...た(第115回地震調査委員会評価文「2003年7月26日宮城県北部の地震の評価」参照)。 地震の発生の状況から、これまでの地震活動はM6.2の地震を本震とする前震-本震

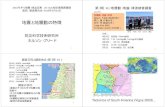

7 1 8 12 図表1 地震保険制度の変遷 巨大な地震災害への対応 ......e n. j p /...

Transcript of 7 1 8 12 図表1 地震保険制度の変遷 巨大な地震災害への対応 ......e n. j p /...

-

(第 3 種郵便物認可) ( 12 )2 0 1 7 年(平成 2 9 年)7 月 1 8 日(火曜日)

1.商品内容の

変遷

家計地震保険制度は、

新潟地震(1964年)

を契機に創設された。当

初は、保険制度として成

り立つことが困難な地震

リスクを保険商品化する

ために、損害区分(全損

のみ担保)、付保割合(30

%)、引受限度額(建物

90万円、家財60万円)な

ど、多くの制約のもとで

発足したが、大規模地震

の被災経験や教訓、消費

者の声などを踏まえ、現

在の姿に至るまでに制度

の見直しが重ねられ、多

くの拡充が図られた(図

表1)。

主な改定としては、宮

城県沖地震(1978年)

を契機とした、半損の導

入、付保割合の拡充(30

~50%)、引受限度額の

引き上げ(建物1000

万円、家財500万円)

などの見直し(1980

年)、千葉県東方沖地震

(1987年)や伊豆半

島東方沖群発地震(19

89年)などを契機とし

た一部損の導入(199

1年)などが挙げられる。

さらに、783億円の保

険金が支払われた阪神・

淡路大震災(1995年)

を契機に、家財・半損の

保険金支払割合の引き上

げ(10%→50%)、引受

限度額の引き上げ(建物

5000万円、家財10

00万円)が行われた(1

996年)。

最近では、東日本大震

災(2011年)を契機

に制度の見直しが行われ

た。震災後約3か月間で

1兆円を超える保険金が

支払われ、地震保険の制

度目的である「被災者の

生活の安定に寄与する」

という役割を果たすこと

ができた一方で、巨額の

保険金支払いにより準備

金残高が大幅に減少する

中、今後起こり得る首都

直下地震や南海トラフ巨

大地震等の大規模地震を

想定した地震保険制度の

信頼性・強靭性に対する

懸念が生まれた。また、

地震保険の商品性に関す

るさまざまな意見が寄せ

られた。

そのような状況の中、

財務省に地震保険制度に

関するプロジェクトチー

ム(以下「財務省PT」

という)が設置され(2

012年4月)、「地震保

険制度に関するプロジェ

クトチーム報告書」(2

012年11月30日、以下

「財務省PTの報告書」

という)が取りまとめら

れた。

この報告書では、地震

保険制度の役割と官民負

担の在り方が今日的観点

からまとめられ、また、

制度の強靭性については

喫緊の課題とし、地震保

険の商品性および地震保

険料率について

は、震源モデルの

改定と併せ、速や

かに対応すべき課

題とされた。商品

性に関する課題は

引き続き、財務省

PTのフォローア

ップ会合(2013年11

月設置)において検討が

行われ、方向性が取りま

とめられた(2015年

6月24日)。

地震保険の保険金額に

対する保険金の支払割合

は、査定の迅速性、公平

性を確保するために、実

際の損害額によらず、損

害区分に応じて保険金を

支払う仕組みであり、当

時は全損(支払割合10

0%)、半損(同50%)、

一部損(同5%)の3区

分であった。この点につ

いて、財務省PTの委員

から、わずかな損害の差

で一部損と半損の支払い

保険金に大きな格差が生

じることに対し、不満の

声が寄せられているとの

意見があった。

そこで、損害区分の細

分化について検討が行わ

れ、従来の半損を大半損

(支払割合60%)と小半

損(同30%)に分割し、

3区分から4区分に細分

化する改定が行われた

(2017年1月1日実

施)。

2.再保険スキ

ームの変遷(官

民責任割合・総

支払限度額)

地震リスクは、保険制

度の前提である大数の法

則が働きにくい。このた

め、地震保険は、将来の

地震保険金の支払いに備

え、政府が再保険を引き

受け、その対価である再

保険料を責任準備金とし

て地震再保険特別会計に

積み立てるとともに、民

間保険会社も、他の保険

の保険金支払いに支障を

及ぼさない範囲内で再保

険を一部引き受け、再保

険料を積み立てることに

よって成り立っている。

ただし、政府の負担力

にも限界があることか

ら、1地震当たりの支払

保険金の上限(総支払限

度額)があらかじめ定め

られている。

制度創設当初3000

億円であった総支払限度

額は、制度拡充等による

保有リスクの増大に伴い

随時引き上げられてきた

が、普及が急速に進んだ

阪神・淡路大震災後に一

つの転機を迎えた。

阪神・淡路大震災の保

険金支払いにより、民間

の危険準備金が減少する

一方で、総支払限度額の

引き上げに伴う民間の保

険責任額の増加により、

危険準備金残高の不足が

増大していくことになっ

た。

このような状況を踏ま

え再保険スキームが見直

され、民間の保険責任額

は、危険準備金残高を基

準に設定することとされ

た。

その後、東日本大震災

の発生により、再度大き

な転機を迎えた。東日本

大震災の保険金支払い等

により、民間の危険準備

金の積立不足額は780

0億円までに拡大した。

しかし、民間の保険責

任額は、保険金の支払い

に伴い危険準備金が減少

しても、自動的に軽減さ

れない仕組みになってお

り、震災直後に連続地震

が発生した場合に、民間

が巨額の損失を被るリス

クが顕在化することにな

った。

このような状況に対

し、財務省PTの報告書

において制度の強靭性に

関する検討が喫緊の課題

とされたことを踏まえ、

2013年度の再保険ス

キーム見直しでは、1地

震当たりの民間の保険責

任額を危険準備金残高よ

りも低く設定し、巨大地

震の発生により危険準備

金が減少しても、次の巨

大地震に対応できるよう

保険金の支払能力に余力

を持たせる制度が導入さ

れた。

この見直しは、民間の

危険準備金残高を超える

保険責任の解消のみなら

ず、連続地震発生時にお

ける過大な保険責任の負

担を回避するものであ

り、制度の強靭性、信頼

性に大きく寄与するもの

になった。

その後、政府の地震調

査研究推進本部による確

率論的地震動予測地図の

見直しや、地震保険の普

及拡大を踏まえた総支払

限度額の見直しが行わ

れ、現在では11兆300

0億円(2016年4月

以降)となっている。

3.加入状況の

変遷(付帯率・世

帯加入率)

地震保険は、制度創設

当初、逆選択性を排除す

るために住宅総合保険な

どの火災保険に自動付帯

されたが、半損導入など

の補償充実による保険料

負担の増大を踏まえ、契

約者に特別の事情のある

場合には付帯しないこと

ができる、いわゆる原則

自動付帯となった(19

80年)。

その後、世帯加入率は

伸び悩んだが、阪神・淡

路大震災を契機に普及拡

大の必要性が唱えられ、

地震保険の危険準備金運

用益を活用した広報活動

や2006年度税制改正

における地震保険料控除

制度の導入など、一層の

普及促進に向けた取り組

みが進められた。

財務省PTフォローア

ップ会合では、東日本大

震災で問題となった二重

ローン問題への対策とい

う観点での加入促進や、

加入率が低いマンション

共用部分や家財の補償の

加入促進の必要性が指摘

されており、業界では、

住宅ローン債務者やマン

ションの管理組合・居住

者に対する地震保険の必

要性の訴求や、家財の付

保の推奨などに取り組ん

でいる。

そして、制度創設(1

966年)から50年を迎

えた2016年には、地

震保険制度のこれまでの

歩みを振り返り、補償の

必要性を再確認した「50

周年記念フォーラム」を

開催、この他、代理店向

けのセミナー開催や地震

保険特設サイトを通じた

情報発信(文末URL参

照)により、地震リスク

の意識向上や補償の必要

性の訴求に取り組んだ。

直近では、世帯加入率

は約3割、付帯率は約6

割に達している(図表

2)。

地震国である日本は、

全国どこでも地震によっ

て大きな被害が発生する

可能性がある。巨大・広

範囲の被害が予想される

首都直下地震や南海トラ

フ巨大地震の発生が懸念

される中、日本損害保険

協会は、国民の安心・安

全に寄与するため、地震

保険の一層の普及促進に

より、被災者の生活再建

に貢献していく所存であ

る。

(つづく)

◇

▽地震保険特設サイト

:http://www.jishin-

hoken.jp/

▽市区別の地震保険付

帯率・都道府県別の住宅

に関する統計データ等

:http://www.jishin-

hoken.jp/referen

ce.html#/3

【文責:日本損害保険

協会】

本特集では、日本損害保険協会が創立100周年にあたり刊行した「日本損害保険協会百年史」を

もとに、同協会の歩みを紹介している。前回の第8回では、損害保険業界の巨大な地震災害への対応

として、迅速かつ適正な保険金支払いのための取り組みを振り返った。第9回の今回は、家計地震保

険制度が、創設以来どのような変遷をたどり拡充されてきたのか、「商品内容」「再保険スキーム」

「加入状況」の3つの観点から概観する。

損保協会作成の記念ロゴ

特集

損保協会

~100年のあゆみ~

巨大な地震災害への対応②

―大規模地震の被災経験と地震保険制度の拡充―

【第9回】

図表1 地震保険制度の変遷

図表2 地震保険の普及推移(万件)1,800

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

(%)80

70

60

50

40

30

20

10

0(年度)1468 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 02 04 06 08 10 1220001966

1966年6月1日

1980年7月1日

1991年4月1日

1996年1月1日

2017年1月1日

地震保険に関する法律の施行

付保割合 :30%引受限度額 :建物 90 万円、家財 60 万円損害区分 :全損のみ(支払割合 100%)

付保割合 :30 ~ 50%引受限度額 :建物 1,000 万円、家財 500 万円損害区分 :全損(100%)、半損(建物 50%、家財 10%)

付保割合 :30 ~ 50%引受限度額 :建物 1,000 万円、家財 500 万円損害区分 :全損(100%)、半損(建物 50%、家財 10%)、一部損(5%)

付保割合 :30 ~ 50%引受限度額:建物 5,000 万円、家財 1,000 万円損害区分 :全損(100%)、半損(50%)、一部損(5%)

付保割合 :30 ~ 50%引受限度額 :建物 5,000 万円、家財 1,000 万円損害区分 :全損(100%)、大半損(60%)、小半損(30%)、一部損(5%)

1964年新潟地震

(注)下線部は改定内容を示す。

(注1)世帯加入率とは、当該年度末の地震保険の契約件数を当該年度末の住民基本台帳に基づく世帯数で除した数値をいう。ただし、2013年度以降は、当該年度末の地震保険契約件数を翌年1月1日時点の住民基本台帳に基づく世帯数で除した数値をいう。なお、2012年度以降の世帯数には、2012年 7月9日から住民基本台帳の適用対象となった外国人を含む。

(注2)付帯率とは、当該年度中に契約された火災保険契約(住宅物件)に地震保険が付帯されている割合をいう。

出典:損害保険料率算出機構資料

1978年宮城県沖地震

1995年阪神・淡路大震災

2011年東日本大震災

1987年千葉県東方沖地震1989年伊豆半島東方沖群発地震

証券件数

世帯加入率・付帯率

証券件数世帯加入率付帯率