« LES SCIENCES FONDAMENTALES, LEVIER DU …unesdoc.unesco.org/images/0014/001473/147353f.pdf · 1....

Transcript of « LES SCIENCES FONDAMENTALES, LEVIER DU …unesdoc.unesco.org/images/0014/001473/147353f.pdf · 1....

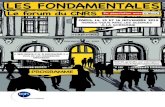

TABLE RONDE MINISTERIELLE de haut niveau

« LES SCIENCES FONDAMENTALES, LEVIER DU DÉVELOPEMENT »

SIÈGE DE L’UNESCO, PARIS, 13-14 OCTOBRE 2005

APPEL DES MINISTRES AU SOUTIEN DES SCIENCES FONDAMENTALES

SC.2006/WS/42

Disposition du hall expérimental du Centre SESAME (Synchrotron-light for Experimental Science and

Applications in the Middle East)Amman, Jordanie

Paramètres de l’anneau de stockage de SESAME

• Energie (GeV) 2.5• Courant (mA) 400• Densité du flux de courbure (T) 1.455• Circonférence (m) 133.12• Emittance naturelle (nm.rad) 26• Longueur max. des sections droites (m) 4.44• Section effi cace du faisceau dans la section droite longue (μm) 830 x 21• Sections droites disponibles pour les dispositifs d’insertion 12

Le dessin sur la page ci-contre et la page de couverture représente la disposition du hall expérimental du Centre interdisciplinaire intergouvernemental SESAME, créé à Amman (Jordanie), avec l’appui de l’UNESCO. Le Centre présente bien plus d’avantages qu’une simple installation scientifique de pointe. Les centres de rayonnement synchrotron qui existent dans différentes régions du monde ont montré qu’ils apportent des bénéfices concrets non négligeables à la région hôte.

Le Centre SESAME offre des possibilités d’avenir pour des milliers d’utilisateurs de nombreuses disciplines, en particulier de biologie, de chimie, de géologie, de sciences des matériaux, de médecine, de l’étude du com-portement des polluants dans l’environnement, d’appli-cations industrielles, de biotechnologie, d’archéologie ou de culture.

Les établissements impliqués dans la recherche et le développement dans la région acquièrent un savoir-faire que rendent possibles les nouvelles technologies s’appuyant sur le rayonnement synchrotron, et améliorent leur capacité concurrentielle et leur champ d’activité.

Les meilleurs scientifi ques et technologues sont incités à demeurer dans leur région ou à y retourner, et les jeunes talents sont attirés par la science, contribuant ainsi au développement d’une économie fondée sur le savoir.

La coopération scientifi que sud-sud et nord-sud visant à satisfaire les besoins sociétaux favorise la compréhen-sion mutuelle au-delà des frontières parmi les peuples de traditions, croyances, races et systèmes politiques différents.

Préface du Directeur général de l’UNESCO

Aujourd’hui plus que jamais, la science est une source vitale d’enrichissement éducatif, intellectuel et culturel. De plus, lorsque nous parlons de sociétés du savoir et d’économies du savoir, nous voulons dire qu’elles sont fondées sur la science : la science ouvre la voie aux avancées technologiques et aux retombées économiques, qui offrent des occasions uniques de répondre aux besoins essentiels de l’humanité, de réduire la pauvreté, de protéger l’environnement et d’améliorer la qualité de la vie.

La Table-ronde ministérielle sur « les sciences fondamentales, levier du développement », qui s’est tenue, de manière opportune, durant l’Année internationale de la physique 2005, a été la première du genre organisée par l’UNESCO, ou même par une organisation des Nations Unies. La participation, au niveau ministériel, de délégations de 122 pays a montré de façon claire que les Etats membres comprennent la portée décisive de la science, et s’engagent à assurer son développement.

Koïchiro MatsuuraDirecteur général de l’UNESCO

Organisateur de la Table ronde ministérielle et inspirateur des débats

3

La promotion de la science et l’exploitation de ses fruits requièrent une volonté politique soutenue et une action à long-terme, ainsi que l’a préconisé la Conférence mondiale sur la science (CMS) organisée à Budapest en 1999 par l’UNESCO et le CIUS. Depuis lors, les Etats membres, l’UNESCO et ses organisations partenaires ont entrepris une action de suivi considérable, comme le souligne l’UNESCO dans son Rapport analytique 2002 à l’intention des gouvernements et des organisations internationales. Au cours des trois dernières années, plusieurs propositions importantes présentées par la communauté scientifique se sont traduites par des initiatives nouvelles et à grande échelle dans le domaine du renforcement des capacités scientifi ques.

La Table ronde ministérielle a donné lieu à un forum d’échange de points de vues et de débats politiques entre des décideurs gouvernementaux de haut niveau sur certains thèmes primordiaux : comment mobiliser les sciences fondamentales au service de la société ; quelles actions doivent entreprendre les gouvernements et la communauté scientifi que pour créer des capacités adéquates dans le domaine des sciences fondamentales ; comment mettre les sciences fondamentales au service du développement afi n d’atteindre, notamment, les objectifs du Millénaire pour le développement, principaux objectifs fi xés pour le vingt-et-unième siècle par la Déclaration des Nations Unies pour le Millénaire.

La Table ronde ministérielle a examiné ces questions essentielles, et plus particulièrement la mise en place de moyens nationaux adéquats dans le domaine des sciences fondamentales, préalable indispensable pour mettre la science au service de la société. Une recherche appliquée effi cace, le transfert de technologies, une éducation moderne, les soins de santé, l’industrie et une agriculture basée sur la science, réclament tous une infrastructure nationale solide en sciences fondamentales et un engagement à renforcer les capacités en sciences fondamentales par le biais d’efforts nationaux et par la coopération internationale. Pourtant, dans de nombreux pays, y compris parmi les pays développés, le soutien aux sciences fondamentales fait défaut. En outre, des stratégies d’investissement en faveur de la recherche appliquée, axés exclusivement sur des rendements immédiats et à court terme, ont, à long-terme, des effets néfastes pour les sciences fondamentales au niveau national, voire pour le développement national.

Les discussions approfondies à la Table ronde ont conduit les participants à un consensus sur toute une série de conclusions quant à la mission générale des sciences fondamentales, à l’enseignement scientifi que, 4

au renforcement des capacités, aux formes de coopération à mettre en place et au rôle de l’UNESCO. Les participants ont défi ni leur position commune dans le Communiqué fi nal de la Table ronde ministérielle, présenté ci-après. Le Communiqué adresse ses recommandations aux gouvernements, aux communautés scientifi ques nationales, aux organisations scientifi ques internationales, au secteur privé et au grand public et cherche à promouvoir un plus grand engagement réciproque entre la société et les sciences fondamentales, et à fournir aux acteurs intéressés par la science un document de référence exposant les points de vue issus des débats au niveau ministériel.

Nous pouvons tous tirer parti sans conteste de l’expertise internationale collective offerte par la Table ronde ministérielle. Pour l’UNESCO, qui se lance dans la préparation de sa Stratégie à moyen-terme pour 2008-2013, les recommandations contenues dans le Communiqué peuvent aider les Etats membres à élaborer des propositions pour cet important document de référence. Les recommandations peuvent également s’avérer utiles pour l’élaboration du programme et budget du prochain exercice biennal, qui présentera la stratégie optimale pour développer les activités de l’Organisation destinées à promouvoir la coopération régionale et internationale en sciences fondamentales, notamment par le biais du Programme international de sciences fondamentales lancé en 2004 par les Etats membres.

Le Professeur Abdus Salam, Prix Nobel de physique et père fondateur du Centre international de physique théorique à Trieste (Italie), a déclaré un jour que « le savoir scientifi que est un patrimoine commun à toute l’humanité ; est et ouest, sud et nord ont tous contribué de manière égale à son édifi cation par le passé et, nous espérons qu’ils feront de même à l’avenir. Cette entreprise conjointe dans le domaine des sciences est l’une des forces unifi catrices des diverses populations sur cette planète. » Cette pensée profonde nous rappelle que nous avons la responsabilité de nous engager dans une action avisée afin de concrétiser cet espoir et de rester loyaux vis-à-vis de l’une des avancées majeures de l’histoire de l’humanité. La Table ronde ministérielle est un pas important dans la bonne direction.

Koïchiro Matsuura5

Présentation sur les possibilités d’avenir offertes par SESAME, par Khaled ToukanDirecteur de SESAME et Ministre de l’éducation,

de l’éducation supérieure et de la recherche scientifi que de Jordanie

Délégués à la Table ronde ministérielle6

TABLE RONDE MINISTERIELLE« LES SCIENCES FONDAMENTALES, LEVIER DU

DÉVELOPPEMENT »

COMMUNIQUÉ

Préambule

Nous, Ministres chargés de la science participant ou représentés à la Table ronde sur « Les sciences fondamentales, levier du développement » organisée les 13 et 14 octobre 2005 pendant la 33e session de la Confé-rence générale de l’UNESCO, sommes parvenus aux conclusions commu-nes suivantes :

Contexte général

1. Les sciences fondamentales ont un rôle primordial à jouer dans la poursuite du savoir qui conduit à l’amélioration de la condition humaine, la réalisation du développement durable et, de manière générale, le progrès de la civilisation.

2. Pour relever des défi s majeurs tels que la pauvreté, la dégradation de l’environnement, le changement climatique, les maladies existantes et les maladies d’un type nouveau, les catastrophes naturelles et les besoins énergétiques, il faut des connaissances nouvelles qu’apportent les sciences fondamentales.

3. Les connaissances en sciences fondamentales constituent le socle stable sur lequel reposent toutes les technologies actuelles et à venir. Toutefois, la relation qui est en train de s’établir entre les sciences fondamentales et appliquées et la technologie est complexe et non séquentielle.

4. Les connaissances scientifi ques doivent faire partie du patrimoine commun de l’humanité. La science est un vecteur de la coopération mondiale ; la recherche scientifi que est une activité à partager par tous. Les sciences fondamentales ne connaissent pas de frontières, mais devraient respecter les contextes sociaux et culturels.

5. Il est essentiel que la pratique des sciences ait une dimension éthique.

6. Dans le processus de décision gouvernemental, il devrait être tenu dûment compte des informations, des données et de l’expertise scientifi ques existant dans le domaine concerné. 7

Éducation

7. La pratique effi cace des sciences fondamentales dépend en dernière analyse d’une éducation qui soit propre à motiver les élèves ou étudiants à tous les niveaux de l’enseignement - préprimaire, primaire, secondaire et supérieur - ainsi que dans les environnements informel et non formel.

8. Il convient de mettre davantage l’accent sur l’enseignement des sciences en tant que partie intégrante du renforcement des capacités, et en particulier sur l’assurance de la qualité, la mise en commun des ressources humaines (chercheurs et éducateurs en sciences) et des programmes de doctorat plus fl exibles et de portée plus large.

9. Il convient de mettre au point des moyens novateurs qui permettent aux jeunes d’apprécier la valeur de la science, sa créativité, ses défi s et son caractère passionnant, afi n qu’ils deviennent des intervenants actifs et citoyens dans la promotion du développement humain.

10. La science devrait être démythifi ée et popularisée à tous les niveaux.

11. Il existe entre la recherche scientifi que et l’enseignement supérieur un rapport de symbiose qu’il convient de favoriser.

12. Les universités et les instituts de recherche sont des institutions capitales pour le développement des sciences fondamentales ; elles fournissent les principales ressources humaines, servent de viviers d’idées et regroupent une grande partie des infrastructures essentielles.

13. Il existe un besoin de programmes bien organisés d’éducation non formelle permettant de populariser la science dans la communauté ; les médias publics et les universités peuvent jouer un rôle important.

Renforcement des capacités

14. L’application effective de la science et de la technologie est l’un des moyens essentiels de réaliser les objectifs de développement convenus par les États membres dans la Déclaration du Millénaire. La communauté internationale devrait accorder une attention accrue au renforcement des capacités en sciences fondamentales en tant que plate-forme d’un développement fondé sur la connaissance.

15. Les capacités en TIC doivent être renforcées en tant qu’instrument d’inclusion et d’égale participation à la science et à la technologie à l’échelle mondiale. Les TIC devraient donc être utilisées pour réduire la fracture numérique, permettre l’enseignement à distance et l’accès électronique aux manuels et revues scientifi ques, créer de nouveaux contenus à

8

valeur ajoutée et offrir les moyens de réaliser un progrès défi nitif dans le développement socio-économique.

16. Il convient de favoriser le renforcement des capacités par la mise en commun des meilleures pratiques.

17. Il convient de promouvoir un soutien international au renforcement des capacités, à l’enseignement, à la formation des enseignants, à la recherche et à l’innovation en sciences fondamentales.

18. Les pays les moins avancés et les pays qui sortent d’une catastrophe ou d’un confl it, en particulier en Afrique, devraient bénéfi cier d’une assistance par le biais de mécanismes flexibles de développement scientifique et technologique.

19. L’investissement dans les domaines de la recherche en sciences fondamentales devrait être mû par les priorités nationales et régionales.

20. La promotion de la science exige la mise en place de mesures d’incitation, la création de possibilités nouvelles et l’instauration d’un environnement adéquat.

21. Il est nécessaire de créer un environnement qui permette d’atténuer l’exode des cerveaux, de favoriser la coopération et la mobilité du corps enseignant, et de tirer un meilleur parti des chercheurs de la diaspora.

22. Il convient de promouvoir la parité entre les sexes et l’égalité des chances offertes aux femmes dans les sciences fondamentales, y compris une égale participation à la prise des décisions scientifi ques à tous les niveaux, et d’assurer par ce moyen l’apport de nouvelles capacités et de nouveaux talents.

Coopération

23. Les États membres devraient s’employer à tirer parti dans les sciences fondamentales d’une coopération transdisciplinaire régionale, inter-régionale (Nord-Sud, Sud-Sud) et mondiale. Une telle coopération concernant les problèmes mondiaux et leurs dimensions sociales serait enrichissante pour les sciences fondamentales elles-mêmes.

24. Il convient de promouvoir et d’améliorer les partenariats entre le secteur public et le secteur privé et la coopération avec la société civile, y compris les ONG, en vue de soutenir l’enseignement, la science, l’innovation et la recherche.

25. Les centres et réseaux d’excellence régionaux devraient jouer un rôle essentiel dans le progrès de la connaissance, de la compréhension

9

et de l’application des sciences, au sein de structures régionales et sous-régionales.

Rôle de l’UNESCO

26. Compte tenu de ce qui précède, nous invitons l’UNESCO à envisager :

(a) de mettre davantage l’accent sur la promotion des sciences fondamentales et de l’enseignement des sciences en vue de parvenir à une culture scientifique qui soit le précurseur d’une société fon-dée sur la connaissance à l’échelle planétaire, en ayant recours aux divers moyens dont l’Organisation dispose, en particulier le Programme international relatif aux sciences fondamentales (PISF), programme phare entrepris récemment ;

(b) d’élaborer et de promouvoir un programme d’action précis en faveur des jeunes et de la parité entre les sexes ;

(c) de mettre l’accent sur l’enseignement des sciences considéré comme une partie intégrante du renforcement des capacités en élaborant pour l’enseignement secondaire et le premier cycle de l’enseignement supérieur des modèles de programmes d’études scientifi ques qui soient adaptés à l’économie de savoir émergente ;

(d) de renforcer les chaires UNESCO et les centres d’excellence existants en sciences fondamentales dans les pays développés comme dans les pays en développement, de renforcer leur mise en réseau au profi t des pays en développement et de promouvoir dans ce contexte la coopération avec des structures régionales comme le NEPAD en Afrique ;

(e) de contribuer à la modernisation de l’enseignement supérieur dans les pays en développement en étudiant la faisabilité de transformer des institutions académiques/universités en instituts académiques/de recherche, et inversement ;

(f) de chercher à renforcer les synergies entre les sciences fondamentales et l’enseignement supérieur, au moyen de programmes intersectoriels ;

(g) d’aider à la formulation, à la mise en œuvre et à la généralisation des politiques en matière de prévision, de prioritisation et de science et technologie dans les pays en développement, et à la mise en place de systèmes d’innovation, compte tenu de l’importance que revêtent les politiques scientifiques et technologiques pour la croissance et le développement économiques à l’échelon national ;

10

John H. Marburger IIIPrésident de la session 1 de la Table ronde ministérielle

Directeur, Bureau des politiques scientifi ques et technologiques, Bureau exécutif du Président des Etats-Unis d’Amérique

Intervention principale captivante par Atta-ur-RahmanMinistre fédéral/Président de la Commission pour l’éducation supérieure (HEC) du Päkistan

11

(h) de promouvoir la mobilité des enseignants et des chercheurs en science et technologie, en particulier ceux des pays en développement et notamment ceux de la diaspora ;

(i) de promouvoir la formation de scientifiques des pays en développement afin de les aider à négocier avec les donateurs et d’autres partenaires du développement ;

(j) de continuer de promouvoir une dimension éthique de la pratique des sciences ;

(k) de jouer un rôle proactif dans la promotion d’un accès équitable des scientifi ques et des chercheurs, en particulier ceux des pays en développement, à l’information et à la littérature scientifi ques ;

(l) de contribuer à rechercher et développer le partenariat et la coordination dans tout le système des Nations Unies et avec d’autres organisations internationales.

Des pensées stimulantes d’un pays africain présentées par Yaye Kene Gassama DiaPrésidente de la session 4 de la Table ronde ministérielle

Ministre de la recherche scientifi que du Sénégal

12

AfghanistanAfrique du SudAlgérieAllemagneAndorreAngolaArgentineAustralieBahamasBahreïnBangladeshBélarusBhoutanBotswanaBrésilBulgarieBurkina FasoBurundiCambodgeCamerounCanadaChineComoresCongoCongo, République démocratique deCorée, République deCôte d’IvoireCroatieCubaDanemarkDominicaine, RépubliqueEgypteEmirats Arabes UnisErythréeEtats-Unis d’AmériqueEthiopieFidjiFinlandeFranceGabonGambieGéorgie

GhanaGrèceGuatemalaGuinée EquatorialeHaïtiHongrieIles MarshallIndeIndonésieIranIrelandeIsraëlItalieJaponJordanieKazakhstanKenyaKoweïtLao, République populaire démocratiqueLesothoLettonieLibanLibériaLibye, Jamahiriya arabeLituanieLuxembourgMacédoine, ex-République yougoslave deMadagascarMalawiMalaisieMaliMarocMexiqueMoldova, République deMozambiqueNamibieNigerNigériaNorvègeNouvelle-ZélandeOman

OuzbékistanPakistanPalauParaguayPays-BasPérouPhilippinesPolognePortugalRoumanieRoyaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du NordRussie, Fédération deRwandaSénégalSerbie et MontenegroSlovaquieSlovénieSoudanSri LankaSuèdeSwazilandSyrieTadjikistanTanzanieTchèque, RépubliqueThaïlandeTimor-LesteTogoTongaTrinité et TobagoTurquieUgandaUkraineUruguayVenezuelaViet NamYémenZambieZimbabwe

PAYS PARTICIPANTS