あいさつarchaeologyscape.kustos.ac/wp-content/uploads/...1 あいさつ 犬山市長...

Transcript of あいさつarchaeologyscape.kustos.ac/wp-content/uploads/...1 あいさつ 犬山市長...

1

あいさつ

犬山市長 石田芳弘

犬山市は実は古墳のまちでもあるのです。

青塚古墳整備を機に、いよいよわが市の古代史へのアプローチが

本格的にスタートします。

私は最近「国民の歴史」という話題の書物を読みました。著者の

西尾幹二さんのわが国の歴史教科書は文字の発明を持って始まって

いるが実は文字の使用以前から豊かな古代史があるのだ、という指

摘に大きなサジッションを受けました。

地球の歴史の中から木曽川が生まれ、木曽川の流れはきっとヒト

の生命、生活、文化を保障したに違いありません。母なる大河木曽

川が大きく開け、肥沃な平野を作るこの犬山の地には必ずや文字な

ぞを使う以前からヒトの集落が形成されたはずです。

昨年、木曽川の歴史を共有する各務原市で始まった古代史シンポ

ジウムを今年は犬山市へ移して継承することにしました。狗奴国を

たずねる議論です。

さあ、銀河鉄道にも似たロマンチックな歴史回帰線に乗って、わ

がふる里のルーツをたずねましょう。(青塚古墳シンポジウムより)

2

例言

1 本書は愛知県犬山市字青塚141に所在する、青塚古墳の調査報

告書である。

2 調査は青塚古墳史跡整備に伴い、犬山市教育委員会が実施した。

調査期間は以下の通りである。

平成7(1995)年2月10日~平成10(1998)年3月31日、調査面

積2.700㎡である。

3 発掘調査は、犬山市教育委員会文化財課平松久和・正岡久直が

担当した。なお、下記の方々に発掘調査にご協力いただいた。

天谷政治、飴谷義之、荒井たつよ、稲田紀子、楳田久子、岡田純奈

岡部淳詞、岡部いつ子、岡部三和子、加藤セイ子、兼子よし子

兼松美代子、川村和恵、小嶋ふゆ子、鈴木剛三、鈴木誠次

林岸子、古井由美、細川敏子、前田静子、水野チホ、宮下香代子

吉久夕美子

4 本書の執筆は、愛知県埋蔵文化財センタ-赤塚次郎、犬山市教

育委員会文化財課正岡久直・平松久和が担当し、編集は赤塚が行った。

なお壺形埴輪の胎土分析において、永草康次氏にご協力を賜った。

5 調査にあたっては、国立歴史民俗博物館副館長白石太一郎、文

化庁記念物課主任文化財調査官本中 眞、愛知県埋蔵文化財センタ-調

査課主査赤塚次郎の各氏にご指導ご協力をいただいた。

6 調査記録及び出土遺物は犬山市教育委員会で保管している。

3

目次

1 調査研究の歴史 ........................................6

地理的歴史的環境 ........................................6調査歴の概要 ........................................8

史跡整備の概要 ........................................9

2 調査成果 ........................................11

調査の経緯 ........................................13調査の概要 ........................................14墳形と段築 ........................................16葺石と壷形埴輪の配置 ........................................21方形壇状遺構 ........................................22

配石遺構 ........................................24

3 遺物 ........................................27

壺形埴輪 ........................................27円筒埴輪 ........................................33土器 ........................................35鏃形石製品 ........................................36

4 まとめ ........................................37

付論 ........................................43

壷形埴輪の復権 ........................................44

土器胎土分析 ........................................53

図版 -----60~ 77

犬山市青塚古墳出土の

4

5

史跡 青塚古墳調査報告書史跡整備に伴う発掘調査報告

6

1 調査研究の歴史

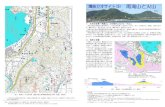

地理的歴史的環境

濃尾平野に流れ込む木曾川の扇頂部に位置する愛知県犬山市は、尾

張藩付家老、成瀬氏3万5千石の城下町として栄え、今もその面影を

町並みの中に残している。また犬山城は現存する最古の城郭建築とし

て国宝に指定され、犬山市の象徴的な存在でもある。旧犬山城下は、

複数の河岸段丘が発達し、その最上位に城下町が形成された。こうし

た河岸段丘はさらに犬山市南部へ広がり、おおむね市域全体が段丘面

上に立地する。東には東部丘陵地帯の豊かな自然が広がり、今も多数

の溜池と水田が展開する里山景観が現存する。がくでん あおつか

犬山市南部の楽田字青塚に所在する「青塚古墳」は、こうした犬山

扇状地に発達した洪積段丘の端部に立地し、周辺には水田が広がって

いたが、近年では北側に工業団地が進出し、にわかに景観が大きく変

化しつつある。青塚古墳が造営された墳丘基底面と段丘崖の比高差はにわぐん ふそうちょう

約2mを測る。段丘崖からは丹羽郡扶桑町と行政区が変わるも、西側

からの景観は、まさに台地上に立地する大型の前方後円墳の様相を留

める。段丘崖には巾下川が流れ、下流約8kmほどの小牧市小木で五

条川と合流する。てんしょう こまきながくて

青塚古墳は1584年(天正12年)の小牧長久手の戦いの機に砦とし

て使用され、その際に墳丘の改変が行われたことが今回の調査によっにのみや おおあがた

て判明している。青塚古墳は古来より尾張二宮「大県神社」の社地とちゃうすやま おうつか

して受け継がれ、古墳の名称は「青塚」「茶臼山」「王塚」などさまざ

まな呼称がある。字名としての「青塚」が本古墳を象徴することばで

あるが、周辺には多数の古墳が展開し、青塚古墳群を形成する。古墳

犬山城

参考文献犬山高等学校地歴クラブ1972『地歴学報』第9号宮川芳照・赤塚次郎1981「青塚茶臼山古墳」『愛知県重要遺跡指定促進調査報告Ⅵ』愛知県教育委員会宮川芳照ほか「古墳時代」『犬山市史』史料編三 考古・古代・中世

7青塚古墳位置図 1/50000

群という観点からは青塚茶臼山古墳(青塚1号墳)となろう。

青塚古墳群は数十基の小古墳から構成されているが、そのほどんからすづか

どが現存しない。現状では青塚古墳の南に近接して烏塚古墳と、西側

の竹薮内に旧王畦畔稲荷神社が奉られていた花塚1号墳および2・3

号墳がわずかに残存するのみである。烏塚古墳は青塚古墳南外堤上に

位置し、頂上には稲荷神社を祀る。約1.5mほどの高まりが見られる。しゅうこう

花塚1号墳は高さ2mで、一辺16mの方墳を呈する。周囲には周溝

状の窪みと堤状の高まりが認められる。さらに段丘崖下の大口町外坪ししんしじゅうけい いしかめづか

字巾上には四神二獣形鏡が出土した石亀塚古墳がかつて存在し、鉄刀

や短甲などが伴ってたようである。いずれにしろ、青塚古墳群からは

石室構造を推測するような資料が確認できていない。おそらく四世紀

後葉から五世紀にかけての古墳群と推測でき、その盟主墳として青塚

古墳が存在する。なお青塚古墳の南段丘面沿いには土師器片が表採さ

れており、さらに青塚古墳墳丘内あるいは墳丘下において土師器包含はさま こふんじだい

層が存在する。周囲に廻間Ⅱ式からⅢ式期(古墳時代前期)の集落がぞうえい

展開している可能性が極めて高い。古墳造営を考える上で興味深い資

料でもある。青塚古墳から北側の段丘端部には、中小の古墳が点在しおおあがた

たことが記録に残るが、その実態は全くわかっていない。さらに大県がくでんやま

神社周辺から通称「楽田山」一体には数多くの小規模な古墳が点在し

たことがわかっている。これらの多くが古墳時代後期に所属するもの

であろうと考えられている。烏塚古墳

四神二獣鏡

石亀塚古墳出土四神二獣鏡面径13.2cm*

*獣の表現が崩れ5世紀の製作と思われる。高木志朗・宮川芳照1968『愛知県丹羽郡大口町の古墳』

8

調査歴の概要

くびれ部トレンチ宮川芳照・赤塚次郎1981「青塚茶臼山古墳」『重要遺跡指定促進調査報告書』Ⅵから

最下段基石と壷形埴輪

おおあがた

青塚古墳は、犬山市二宮の大県神社の所管として昭和41年(19

年)犬山市指定文化財となり、昭和54年(1979年)ほ場整備事業にしゅうごう がいてい

伴い青塚古墳の周濠と外堤の確認調査が実施された。小牧長久手の戦とりで

いの際に青塚古墳が砦として活用された点を除いて、青塚古墳に関す

る考古学的な情報は知られていない。したがって内部の様子しゅたいぶ ふくそうひん

(主体部)や副葬品などまったく知られていない。はっくつちょうさ

昭和54年のほ場整備事業に伴う調査が、最初の本格的な発掘調査ほり しゅうごう つつみ

となった。発掘調査の目的は回りの堀(周濠)と堤の確認であり、20がいてい しゅうごう

カ所以上のトレンチは全て外堤・周濠内に設定されている。その内でぜんぽうこうえんぷん

前方後円墳のくびれ部にもうけた第1トレンチ(調わずか すそぶ

査用の溝)のみが僅かに墳丘裾部まで調査範囲を

広げることができた。当初予想されていた以上に、きてい

基底部が大きく改変されており、墳丘裾部を検出

できたのは、第1トレンチのみであった。こうしたつぼがたはにわ

調査成果によって青塚古墳には壺形埴輪が存在し、きせき ふきいし

基石と葺石が見事に残る、貴重な古墳であることていぶせんこう

が明らかとなった。壺形埴輪の形状は、底部穿孔にじゅうこうえん

の二重口縁を有するもので、当地域においてまっ

たく予想することができない新資料の提示となっ

た。さらに墳丘裾部周辺のトレンチからは壺形埴

輪の破片が発見され、壺形埴輪が墳丘全体を囲繞

している点が指摘された。また外堤とされた東側

の高まりと周濠は極めて不整形であり、自然の地くぼち

形を利用した窪地状の景観を利用したもので、前

方後円墳に伴い整備された施設(濠)であると判

断された。その他では墳丘盛り

土内あるいは外堤周辺で、古式はじき

土師器片が採集され、周囲に古しゅうらくいせき

墳時代初頭の集落遺跡が存在す

る可能性が推測された。

9

史跡整備の概要

青塚古墳(1980年)『重要遺跡指定促進調査報告書』Ⅵから

1 国の史跡指定に至る過程ししていぶんかざい

青塚古墳は、昭和41年5月に犬山市の市指定文化財となった。ほじょうせいび

昭和54年に、青塚古墳を含む周辺一帯がほ場整備区域に入ること

となり、古墳の現状保存の問題が提起された。そこで、愛知県教育委

員会、愛知県農地開発事務所、犬山市教育委員会、地元町内会役員、

土地所有者等関係者間で保存について協議を行い、早急の発掘調査を

実施することとなった。同年それまで不明であった古墳の範囲と保存

を目的とした最小限の発掘調査を行った。調査では歴史的にも学術的

にも価値の高いことが判明し、この結果、遺跡の保存を最優先させ、

ほ場整備事業の対象区域から除外し、昭和58年2月8日に国の史跡

に指定された。

2 史跡指定地公有化の過程

昭和58年に国の史跡に指定されて以来、できる限り早い時期の公

有化が叫ばれてきた。これは、古墳の整備(保存と活用)が、市の施

策目標の一つである「特色ある文化の香り高いまちづくり」に不可欠

であり、当該施策実現の第一歩であることによるものである。また、

史跡指定の背景には、早急の公有化が住民の同意の条件であったこと

10

こうゆうか

もあり、公有化が順調に進んだことも否めないところである。こうして、昭和62年に公有化に着手、こっこほじょ

昭和63年と平成元年度には、史跡等土地先行取得(史跡指定地の公有化に伴う国庫補助制度)によるらいほうしゃ

買い上げが行われた。その後、平成5年度にガイダンス施設等建設用地、平成11年度に来訪者のため

の駐車場用地の買い上げをそれぞれ市単独で実施した。

3 史跡青塚古墳整備委員会開催の経過

平成3年3月12日基本構想等を策定し、今後の整備方針を協議するため、「史跡青塚古墳整備委員

会」を発足させた。委員長に尾関昇、副委員長に伊藤稔の両氏を選任。この委員は、発足当時のもので

あり、その後の異動により、一部委員に変更があった。

史跡青塚古墳整備委員会(専門委員)本中 眞 奈良国立文化財研究所 文部技官後藤元一 名古屋造形芸術大学 助教授伊藤稔 愛知県埋蔵文化財調査センタ- 所長尾関昇 犬山市文化財保護審議会 会長宮川芳照 犬山市文化財保護審議会 委員(委員)飯田清春 宗教法人大縣神社(墳丘所有者) 宮司兼松修夫 地権者代表市議会議長地元町会長(助言者)田中哲男 文化財記念物課 主任文化財調査官永田敬二 愛知県教育委員会 文化財保護主査

赤羽一郎 愛知県教育委員会 文化財保護主任

4 整備事業の経過

整備事業は、平成8年度からの文化庁の「史跡等活用特別事業」に採択され、平成11年度まで実施

した。主な事業内容は、墳丘の実物大復原と周辺の整備、ガイダンス施設の設置等である。また字名と

して地名にもなっている「青塚」というイメージを崩さない整備を心がけた。復原の工法は、発掘調査こぐまざさ しば

で確認した遺構面の上に厚さ50cmの盛土を施し、その上に小熊笹を、周辺の広場には芝を植栽した。

平成8年度は墳丘後円部北側半分を整備し、平成9年度には、墳丘後円部の残り半分と、前方部の

整備を実施した。平成10年度は、主に墳丘周辺の広場等を整備し、一部墳丘の復原を行った。墳丘周りっきょうぶ しゅうごう しゅうけいち しっち

辺の整備にはまず、西周濠の陸橋部の整備、さらに東周濠には修景池を造り湿地植物等を植栽した。まつぼがたはにわ

た墳丘には最下段に壷形埴輪のレプリカを調査成果に基づき約2m間隔で設置した。平成11年度は指

定地に隣接してガイダンス施設の建設と、史跡公園案内看板等を設置した。平成12年度では、来訪者

用の駐車場を市単独事業として整備し、史跡公園としての一連の整備事業を完了した。

11

2 調査成果

青塚古墳調査風景

12

青塚古墳調査区設定図 1:1000

43m42m

41m40m

39m38m

37m

36m

35m

34m33m

32m

37m

36m

35m34m

33m

32m

T-S

T-T

T-Q

T-R

T-W1T-E1

T-Ku2

T-Ku1

T-C6

T-C5

T-C4

T-C3

T-C2

T-C1

T-G

T-H

T-F

T-E

T-D

T-B1

T-B2

T-A

T-M

T-A2

T-A3

T-Ze1

T-Ze2T-K

T-J

T-5

T-L

T-7T-8

T-6

T-4

T-3

T-2

T-1

0 40m

13

調査の経緯

ガイダンス施設工事写真

青塚古墳の整備に伴い、これまで不明確であった古墳の形状、規

模の確認を目的とした発掘調査を、平成7年度から平成9年度にか

けて約2.700㎡の面積で実施した。しくつみぞ

調査は墳丘及び、墳丘周辺にトレンチ(試掘溝)を設定し、遺跡

を傷つけない等、必要最小限度の範囲で実施した。がいてい

墳丘東側、南側において、周濠の範囲及び外提等の施設を確認すしゅうごう

るためにT-1からT-8を設定し、全てのトレンチで、周濠を確認する

ことができた。周濠の深さは、一番深い所で1m弱と浅く、墳丘裾部

から外側に向かってほとんど水平に近い角度で緩やかに傾斜してい

る。設定したトレンチの土層断面からは、周濠内には常時帯水した

痕跡は確認できない。昭和54年度の範囲確認調査では、外提の存在

が推測されたが、今回の調査において、周濠は自然地形を利用した

不定形なものであることが新たに確認できた。またT-3に平行する形りっきょうぶ

で陸橋部を確認した。

墳丘斜面、墳頂部において、墳丘の形を確認するため主軸上を29ふきいし はにわ

箇所のトレンチを設定した。残存状況の差はあるものの葺石や埴輪

等が各所で確認でき、ほぼ当初の墳丘形状を復原できる資料を得た。きだん だんちく

墳丘は、基壇状の高まりの上に前方部2段、後円部3段の段築を有

する。さらに前方部頂には、南北7m、東西9m、高さ0.5m前後の方だんじょういこう

形壇状遺構を検出することができた。

14

ひょうこう こうせきだいち

愛知県犬山市に所在する青塚古墳は、標高31mの洪積台地南西端せんじょうち

に位置し、古墳の西側には犬山扇状地が広がっている。今回の発掘調しせきこうえん

査は、青塚古墳を史跡公園として整備するため、平成7年2月より調

査を実施し、整備事業は平成8年度より調査と平行して行った。事業

の完了は平成12年度である。ふんちょう

調査の結果から、古墳の規模は、墳長123m、後円部径78m、後円

部高さ12m、前方部長45m、前方部幅62m、前方部高さ7mを測るこ

とが明らかとなった。きだん

墳丘の形状は、まず最下段として基壇状の施設が、前方後円状に

高さ1m前後に取り巻き、その上部に前方部で2段、後円部では3段だんちく

の築成を確認することができた。段築は幅が約1m前後と狭い。さらきせき つぼがたはにわ

に、各段には基石列が配され、これに沿って壺形埴輪が巡っていたこ

とが明らかとなった。壷形埴輪は約2m間隔に据え置かれた状況で配かわらいし ふきいし

置されている。墳丘全面には河原石による葺石が見られる。しゅうごう

墳丘には周濠が巡る。周濠は自然地形を利用した窪地状のもので、たてがた ほり

プランはやや不定形な盾形を呈する。濠は西側と東側が幅広く、前方

部前面も15mと比較的広い。一方で後円部は5mほどの幅が見られるがいてい

程度となる。周濠外東側には幅25m、高さ0.3m前後の外堤状の低い

平坦部が存在する。

今回の調査から注目される施設としては、前方部上の低く四角いだんじょういこう

壇(方形壇状遺構)と、前方部上ならびに後円部北側を中心に存在すはいせき

る石をまとめて並べた配石遺構の存在がある。だんじょういこう

方形壇状遺構は、東西9m、南北7mで、高さは推定0.5m弱の低いきだん かわらいし わりいし

方丘状を呈するものと思われる。基壇の周囲には河原石と割石によるえんとうはにわ

配石と、石敷きが見られ、さらに周囲には円筒埴輪が巡っている。青

塚古墳では、円筒埴輪の使用は、前方部上の方形壇状遺構に限られぞくがたせきせいひん

る。その他、東側石列内からは鏃形石製品3点が出土している。調査

の成果に基づけば、方形壇状遺構は、前方後円墳が造られた後に、新もう

たに設けられたと考えられる。

調査の概要

墳長123m後円部径78m後円部高さ12m前方部長45m前方部幅62m前方部高さ7m

青塚古墳の規模

15

こうえんぶ はいせき

後円部西側には複数の配石遺構が存在し、また部分的ながら前方

部上にも複数の配石遺構の痕跡が確認できている。後円部西側で見はばせま だんちく きせき ふきいし

つかった配石遺構は、幅狭の段築部を拡幅し、基石や葺石を改築すいこう

ることによって平坦面を確保し、構築されている。これらの遺構は、ふんぼ

墳丘に伴う何らかの付属施設や墳墓である可能性が高い。

青塚古墳は、極めて整備された前方後円墳ではあるが、自然地形しゅうごう つぼがたはにわ いじょう

を利用した不定形な周濠の存在や、壺形埴輪が囲繞する状況、さら

に前方部上の円筒埴輪を巡らす壇状遺構の存在など、興味深い資料

が見られる。こうした墳形等の特徴を踏まえ、青塚古墳の築造時期

を推定すると、まず特徴的な壺形埴輪の形状から、4世紀中ごろを

中心とする時期が考えられる。それは青塚古墳で最も新しい要素とぞくがた

して考えられる、方形壇状遺構から出土した鏃形石製品の年代観かるいすい

らも、類推することができるものと思われる。

青塚古墳 墳形模式図1/2000

青塚古墳

烏塚古墳

耳塚古墳

駒塚古墳

周濠

周濠

外堤

陸橋部(土橋)

16

墳形と段築

墳形きだん

青塚古墳は調査の結果、まず最下段として基壇状の施設が、前方

後円状に高さ1m前後に取り巻き、その上部に前方部で2段、後円部

では3段の築成を確認することができた。調査前に想定されていたよけいかん ふくげん

うな、腰高な第1段と後円部最上段に円墳を乗せたような景観は復原こうせい

できない。こられの想定は、全て後世の改変によるものと判明した。こまきながくて とりで

特に大きな改変は、小牧長久手の戦いによる砦として利用された際の

ものと思われる。ふんけい

墳形の特徴は、均整のとれた前方後円墳であるが、前方部前面の

両端部が若干斜めに切り込む形をとる。特に西側第1段基石列で明瞭すみき

に確認できた。あるいは前方部端が隅切り状を呈する可能性も想定で

きる。次に最下段に存在する基壇状の施設についてであるが、形状しゅうごう

は、前方後円形で、高さはおおむね1m前後である。周濠にそのままこぶしだい はいせき

連続するも、基壇斜面には拳大の河原石による配石が認められる。基

壇斜面を登ると幅1mほどの平坦面が存在し、基石列が巡り墳丘斜面きせきれつ つぼがたはにわ

に移行する。平坦面の基石列には壺形埴輪が設置される。

段築だんちく

墳丘には、幅1m前後の平坦面によって形成された段築が存在す

る。そしてこの各段の平坦面には壺形埴輪が基石列に沿って2m前後

の間隔で配置されている。平坦面では小石を配するといったようなも

のは確認できない。

第1段は高さ1.2mで前方後円形を呈する。前方部と後円部の高さ

の差は存在しない。ほぼ同一レベルを保つ。第2段は高さ3m前後で

前方後円形を呈し、前方部上には幅約10から18mほどの平坦部を造ほうけいだんじょういこう

る。その上部には方形壇状遺構が造られることになる。後円部最上段

は高さ5mの円形を呈し、頂部は径20mの平坦部を成す。なお最上段とりで

から前方部に移行する部分の形状は不明瞭である。砦によって大きく

改変された様子からは復原が困難ではあるが、調査成果に基づけば、

基石列や葺石等は確認できておらず、微妙な傾斜面が存在した可能性

も否定できない。

17

青塚古墳調査区設定図 1:500

43m42m

41m40m

39m38m

37m

36m

35m

34m33m

32m

37m

36m35m

34m

33m

32m

0 20m

T-T

T-Q

T-RT-S

T-E1

T-Ku1

T-M

T-J

T-W1

T-Ku2

T-Ze1

T-Ze2

T-B2

T-A3T-A

T-A2

T-L

T-K

T-C2

T-C1

T-D

T-E

T-FT-C3

T-GT-C4

T-H

T-C5

T-C6

壺形埴輪 確認地点

基石列 確認位置

18

くびれ部(T-Ku2区)

M-7

M-8

M-9

M-10

M-5

M-4

M-2

M-1 M-6

M-3

34.20

34.47

34.35

34.38

33.79

33.79

31.81

32.08 32.92

33.19

317.5N317.5N 230E

232.5E

235E

237.5E 320N 240E

242.5E

322.5N

325N

242.5E

327.5N

330N

240E

237.5E

235E330N232.5E

230E

227.5E

327.5N

325N

322.5N

227.5E

320N

32.2532.53333.2533.5

34.25

35

34

33.75

32

31.5

32.75

L-2 L-7

L-8

L-5

L-4 L-1

L-6

L-3

31.44 35.06

35.34

33.83

32.97

33.67

32.87

250E

252.5E

255E

257.5E

320N322.5N

322.5N247.5E320N

317.5N245E

315N

312.5N242.5E

242.5E

310N

245E

247.5E

307.5N

250E

252.5E 307.5N

310N 255E 312.5N

315N 257.5E 317.5N

3232.5333434.5

34.75

34.5

34.2535

前方部(T-W1区) 1/100

19

A-2

A-4

A-3

A-5

A-6

A-1

A-8

A-7

31.77

31.94

34.48

34.46

37.59

37.62

38.32

38.39

317.5E

192.5E

195E

197.5E

200E

202.5E

202.5E

200E

197.5E

195E

192.5E

300N

302.5N

305N

307.5N

310N

312.5N

315N

317.5N

315N

312.5N

310N

307.5N

300N

297.5N297.5N

302.5N

305N

32.25

33

33

33.5

33.5

33.75

3434

34.25

34.5

31.25

32

37.75 37.75

38 38

38.25 38.25

37.5

後円部部(T-E1区) 1/100

20

350N

352.5N

355N

357.5N

360N

362.5N

365N

367.5N

370N

372.5N

375N

207.5E

205E

202.5E

200E

197.5E

195E

375N

372.5N

370N

367.5N

365N

362.5N

360N

357.5N

355N

352.5N

350N

4036

37

38

3935

34

31

31 32

33

32

33

34

3536

37

38

3940

31

T-T区 1/100

第1段

第2段

第3段

21

ふきいし

墳丘の斜面には葺石がふかれていた。葺石は、主に拳大の河原石じんとうだい きせき

が使用されており、段築平坦面では人頭大の基石が配置されている。

基石は、長軸を墳丘側に置き、短軸を横に揃えて配置されている。と

ころで、葺石の断面観察結果によると、基石部には数段(3段程度が

基本であったと思われる)の石垣状の直立したやや大きな河原石を積

み上げるように構築されている。そして石垣状の積み石と、墳丘盛り

土部の間を、裏込め状の小石が大量に投入されている状況が、各所でだんちく

確認できた。つまり墳丘構築段階では、比較的幅広く段築部平坦面を

築き、さらに平坦面から次の段築面までの傾斜角度が著しく大きいよ

うな墳丘構築の在り方を復原することが可能である。その後、あらた

めて基石を石垣状に構築する段階になり、基石との間に多量の河原石

を使用する。こうした特徴的な段築面の構造が、青塚古墳の一つの特くかくいし

徴と考えられる。なお区画石列が各段各所で観察でき、葺石作業は一

定の間隔単位に行われていたことも判明している。つぼがたはにわ きせき

基石に沿って壺形埴輪が配置される。基石との間にはほとんど空

間がなく、おそらく石垣状の基石面に立て掛けるように配置されてい

たものと思われる。壺形埴輪は約2m間隔で配置され、樹立方法は、

若干の窪みを作り、壺の底部を固定した程度の状況であったと推定で

きよう。ほとんど平坦面に据え置かれた状況といえる。

葺石と壺形埴輪の配置

第1段基石列 壺形埴輪 の配置

基壇

周濠部

葺石断面模式図

22

ひれつきあさがお

鰭付朝顔形埴輪1/8

北方形壇状遺構

前方部頂には東西9m、南北7mで、高さは推定0.3mから北側でていふんきゅう だんじょういこう

0.5m弱の低墳丘状を呈する方形壇状遺構が存在する。方形壇状遺構

は周囲を幅1mほどの石積で囲まれ、さらにその外側には浅い溝に配えんとうはにわ

置された円筒埴輪が巡っていた。ただし前方部前面にあたる南側で

は、そのまま墳丘面となり石積や円筒埴輪は見られない。後円部側

を意識した構造と思われる。この点は石積における配石状況にも反

映されている。すなわち東西側にあたる前方部側面では、葺石と同

様な人頭大の河原石を用いているのに比べて、後円部側にあたる北

側では、河原石に混じり人頭大の角礫が丁寧に葺かれていた。

石積に沿って円筒埴輪が配置されるが、円筒埴輪の使用は、青塚

古墳では、この方形壇状遺構に限定される。円筒埴輪列内ではえんとうがた あさがおがた ひれぶ

円筒形埴輪と朝顔形埴輪が組み合わされ、さらに朝顔形埴輪は鰭部ひれつき

を装着した鰭付朝顔形埴輪である。円筒埴輪は最下段を埋めて、立

て並べられる。埴輪の樹立には浅い溝を用意し、少し間隔を保ちな

がら配置する。方形壇状遺構の上部平坦面には拳大以下の小石が厚

さ5cmほど敷き詰められている。上部平坦面からは遺物の出土は認

めれない。しかし

東 石 列 か ら はぞくがた

鏃形石製品が 3 点

出土している。なお

方形壇状遺構の下部

に、土層の落ち込み

が観察されており、

何らかの施設(埋葬

施設)が存在する可

能性が高い。

23

ほうけいだんじょういこう

方形壇状遺構 1/40

円筒埴輪1/8

ぞくがた せきせいひん

鏃形石製品1/4

ひれつきあさがお

左図の鰭付朝顔形埴輪出土地点

壇状遺構断面図

円筒埴輪

38.5m

38.0m

37.5m

暗黄茶褐色土

褐色土

1

2

3

0 4cm

0 20cm

○○○○○○○○○○○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

24

第2段 基石列

段築に営まれた配石遺構 1/60

配石遺構

青塚古墳の調査において、墳丘各所で河原石を集積したような遺

構が確認することができた。特に明瞭に検出できたのは、後円部西側ふんきゅう きていぶ だんちく

である。T.T区の墳丘基底部や第1段の段築平坦部では河原石によるはいせき いこう

明瞭な集積である配石遺構が存在する。その他、前方部頂の平坦面の

各所で小規模ではあるが、配石を伴う遺構が確認できている。

最も良好に残存していたものは、後円部西側第2段平坦部で、基

石列に沿って存在するわずかな平坦面を拡張し、配石施設を設けてい

る状況が確認できた。長軸約3m短軸約1mを測る。近接して2カ所きせきれつ

に集積が存在した。さらに基底部でも、基石列に沿って、基石を変形

する形で配石を行っており、これらの遺構が、前方後円墳築造後に、

段築を利用または改変しながら営まれたものであることがわかる。

内部の調査を実施していないため、所属時期を決定する資料はな

い。しかしながら同様な遺構が、前方部上にも点在することを踏まえ

ると、前方後円墳築造後に、継続して

墳丘を利用して営まれた小規模なまいそうしせつ はいせきぼ

埋葬施設(配石墓)の可能性が考えら

れる。なおこれら配石遺構に直接伴いぶつ

うと考えられる遺物はまったく確認

できていない。

25

31

31

31

31.25

31.5

31.5

31.5

31.5

31.75

31.75

32

32

32

32

32

32.25

32.25

32.25

32.25

32.5

32.5

32.75

32.75

32.75 32.75

32.75

32.75

33

3333.25

33.25

33.5

33.5

33.5

33.75

33.7533.75

34

34

34.25

34.25

34.5

34.5

34.534.5

34.75

34.75

35

35

35.25

35.25

35.5

35.5

35.75

35.75

187.5E

375N

190E

372.5N

370N

367.5N

365N

362.5N

187.5E

190E

192.5E

195E

197.5E

200E

202.5E

205E

207.5E

362.5N

365N

367.5N

370N

372.5N

375N

207.5E

205E

202.5E

200E

197.5E

195E

192.5E

T-T区 第1・2段 1/100

26

27

34.0m

32.0m

下段(第一段) 基壇

壺形埴輪いじょう

青塚古墳を代表する遺物として、墳丘全体、各段に囲繞された壺つぼがたはにわ ていぶせんこう

形埴輪がある。壷形埴輪は全て焼成前に底部穿孔(焼く前に底部にあな にじゅうこうえん

孔があけられた)された二重口縁壺形埴輪を基本形としている。さとふ

らに外面にはほぼ全面に赤色顔料(ベンガラ)が塗布されていた。壺

の配置法は特定の埋設孔を伴うものではなく、僅かな窪みの上に一

点一点据え置かれたものと推測できる。ただしその場合には小石・

土等による若干の補強が施される。なお壺形埴輪は約2m間隔で配置

されていた。

壺形埴輪の形態は、大きく二つに分類でき、二重口縁をもつ口頸たいぶ けいぶ とったい しもぶく

部に長胴の体部をもつもの(A類)と、頸部に凸帯をもち、下膨れねんどひも

の体部をもつもの(B類)とがある。底部は、粘土紐を穿孔状を保ち

ながら積み上げられるのではなく、製作後に改めて焼成前に円形のせんこう

穿孔を施す方法で製作されている。

壺形埴輪は、高さ約60~70cmで、口縁部

は35cm前後を測るものが一般的である。赤

色顔料は口縁から体部にかけて塗布されて

いるが、据え置かれる底部付近には顔料がきへき

見られない。壷形埴輪は器壁が薄く丁寧な

作りのものが多い。

3 遺物

はにわ ぞくがた

調査によって確認できた青塚古墳関連遺物としては、埴輪と鏃形いじょう つぼがたはにわ

石製品の2種類がある。埴輪には墳丘に囲繞された壺形埴輪と、前だんじょういこう えんとうはにわ

方部の方形壇状遺構にのみ使用された円筒埴輪、そして後円部墳頂たるがたはにわ

部に使用されたと推定できる樽形埴輪の三つに区分できる。

28

0 3m

壺形埴輪A類つぼがたはにわ にじゅうこうえん

壺形埴輪A類は、二重口縁をもち長胴形を呈する体部をもつものこうけいぶ けいぶ とったい

で、口頸部上段の高さが比較的低く、頸部には凸帯が見られない。口

縁端部は丸み、あるいは面をもって整えられるものが多い。

外面の調整は口頸部ではヨコナデが見られ、体部ではナデ調整が

施される。若干の凹凸が見られるも、おおむね丁寧な調整法と思われ

る。ただし体部下半にいくと粘土紐痕跡が残り、また器壁の凹凸も明

瞭になる傾向がある。器壁は大きさに比べて薄く、埴輪的というより

も壺形土器に近似する。製作は全て粘土紐を積み上げて行われ、体部かんそうめん ねんどひも

には三段の乾燥面(粘土紐積み上げ単位)が残る。内部の調整は粘土

紐痕跡を指により整えた後のナデ調整が基本であり、ハケの使用はほ

どんど認められないようである。

壺形埴輪B類しもぶく

壺形埴輪B類は、二重口縁をもちやや下膨れ状の長胴体部をもつ

もので、口頸部上段の高さが大きく、頸部には凸帯が見られる。口頸

部は体部から大きく外傾するものが多く見られるが、中には緩やかに

外反する頸部をもつものもある。口縁端部は面をもつものが多く、あ

るいはつまみ上げ口縁を有する資料も見られる。体部の調整はA類

と大きく異なるものは存在しない。ただしミガキ技法を残す資料が散

見できる。

壺形埴輪A類 1/810001001

前方部前面下段の基石列と壺形埴輪 1/40

290 10cm

壺形埴輪B類 1/8

樽形埴輪 1/8

樽形埴輪たるがたはにわ

壺形埴輪とは形態を大きく異にする樽形埴輪が存在する。緩やかがいわん

に外彎する体部から大きく外傾する口頸部を持ち、体部には中央部すかしあな

に一条の三角形凸帯が巡り、上段には大きく長方形の透孔が二方向うが こうけい

に穿たれる。口頸部は凸帯によりやや複雑な形状を留めるが、基本ふくごうこうえん とうしゅう

的には複合口縁の製作技法が踏襲されているものと思われる。凸帯

の形状は特徴的な三角形状を

呈する。外面調整は板ナデを

基本にし、一部にハケを残

す。口縁部はヨコナデ調整。

内面には全体にケズリ技法が

見られる。器高は60cm、口径

46cm、底径28cmを測る。外

面には底部付近を除き赤色顔

料が塗布され、器壁は薄く、

丁寧な作りが見られる。

10021003

1004

30

0 20cm1/4

222

177

176

127

143

151

119

162

147

161

169

164

120

150

149

98

174

壺形埴輪の底部実測図 1/4

31

壺形埴輪の底部ていぶせんこう

焼成前底部穿孔、壺形埴輪の底部には大きく二者が存在し、一つ

は底部に明瞭な突出部をもつもので、多くの資料はこの形態を基本とめいりょう

するものと思われる。一方で、底部に明瞭な段を持たず、平底を呈す

るものも見られる。これらの資料と壺形埴輪A・B類との関係は、全

体の形状が確認できた資料が少ないため不明瞭である。

底部の穿孔は大きく円形を呈するものが一般的であるが、中には

小円形や、やや不整形なものも含まれる。焼成前の穿孔部の調整は、

ヘラケズリにより、その後にあらためてハケやナデ調整等を施す資料

は見られない。せきしょくがんりょう

外面の赤色顔料はおおむね底部付近(底から7・8cm)には施されな

いようであり、壷形埴輪樹立時の在り方を考慮した塗布と思われる。

16

362

0 20cm1/4

138

48

366

165

163

103

142

172

113

135

167

壺形埴輪の底部実測図

*遺物番号は実測番号と同じ

32

2

329

20

301

77

14

361

364

421

422

402

0 20cm1/4

重要遺跡 図30-1

重要遺跡 図30-2

壺形埴輪実測図

33

円筒埴輪だんじょう えんとうはにわ

前方部頂に存在する方形壇状遺構の周囲には、円筒埴輪が使用さひれつきあさがおがた えんとうがた

れていた。円筒埴輪には鰭付朝顔形埴輪と円筒形埴輪の二種類が見きこう

られ、円筒形埴輪は器高60cmで口径32cmを測るものと、器高66cm、

口径36cmを測るものが復原できた。円筒形埴輪は、四条凸帯五段で、とったい

最上段の高さが小さい形態をもつ。他の凸帯間はほぼ均等に分割さ

れている。口縁部は大きく外反するもので、端部は明瞭な面をもち、

はね上げ状を呈する。外面には第一段以外は全て赤色顔料を塗布す

る。外面調整はタテハケを基本にし、部分的にヨコハケを施す。い

わゆるタテハケ凸帯貼り付け後ヨコハケという規格化された調整パ

タンは認められない。またナデ調整も多用されている。凸帯は高くしとつ

鋭利で、凸帯設定技法には方形刺突が見られる。有黒斑。

内面調整はナデ技法が表面化しており、部分的にハケメが残る。

一部にケズリが見られるものもある。ハケ調整後ナデ調整をすかしあな

基本にすると思われる。透孔は第二・三・四段に互い違いに

円形透孔を穿つ。

朝顔形埴輪は四凸帯の円筒部からやや膨らみを残す花状部

に移行し、側面に突出する凸帯を経て大きく二段に外反するひれぶ

口縁部が作られる。第一凸帯から鰭部が貼り付けられ、透孔

は大きな長方形透孔を二段に穿つ。ナデ調整を多用する。

円筒形埴輪と鰭付朝顔形埴輪 1/8

0 20cm

1005 1006 1007

34

0 20cm

250

251

256

255

249

260

28

5

246

251

257

254

円筒埴輪

35

247

248

0 20cm1/4

土器

墳丘内及び墳丘下で、土器の出土が認められかんぼつ

た。特に前方部西側に存在した土取による陥没いぶつ ほうがんそう

部では、墳丘下に約20cm前後の遺物包含層が確はさま

認できた。この遺物包含層からは、主に廻間Ⅲ式

期を中心とした資料が多く出土している。えすじがめ

下図左側のものはS字甕であり、端部が薄くけいぶ

外方へ大きく拡張し、頸部調整が認められるS

字甕C類、また端部に明瞭な面をもつS字甕Dたかつき

類古段階が一部混在する。高杯では松河戸式にくっせつきゃく

主体を占める屈折脚高杯はほとんど見られず、

多くは廻間Ⅲ式期内に見られる、八字状に外反

する形状を留める。こうした墳丘盛土内及び墳

丘下の土器を概観すると、おおはさま

むね廻間Ⅱ式期から廻間Ⅲ式期

にかけての資料が主体を占める

ようである。したがって包含層

の存在等からも、青塚古墳築造

前の四世紀前半段階では、周辺

に集落遺跡が展開していたこと

が推測される。こうした状況を

踏まえると、青塚古墳の築造年

代の上限が、まずは廻間Ⅲ式期さかのぼ

を遡ることはないことは明らか

である。そして最も新しい資料

としてS字甕D類中段階があ

る。これを青塚古墳築造後のもまつかわど

のと考えれば、松河戸Ⅰ式後半

期に所属することになり、青塚

古墳築造時期を考える良好な資

料となろう。

157

245

198

234

310

274

38

152

37188

191

34

0 20cm1/4

墳丘内・墳丘下層出土土器

円筒形埴輪口縁部実測図

36

1

2

3

0 4cm 壇状遺構出土の鏃形石製品 1/2

鏃形石製品

鏃形石製品計測値

番号 鏃身 鏃幅 鏃長 厚さ 重さ

1 53 42 67 7.6 15.7g

2 53 33 59 5.8 8.2g

3 (53) (43) (66) 7.9 12.2gmm

だんじょういこう ぞくがた

前方部上の方形壇状遺構に配置された石列内から鏃形石製品がまと

まって出土した。出土した鏃形石製品は同型式のものが、3点確認できなんしつ ぎょうかいがん

た。石質はやや軟質の淡緑色凝灰岩。

鏃形は、奈良県天理市東大寺山古墳や桜井市池ノ内7号墳、あるいむけい

は韓国金海大成洞13号墳出土品に類例が見られるような、無茎の低くかえり しのぎ

短い逆刺を有する形態である。鏃身には鎬が通り。矢じりばさみが装着うが

する部分は大きく面取りされ、小孔が穿たれる。

37

4 まとめ

青塚古墳のカタチ

青塚古墳は墳長123m、後円部径78m、後円部高12m、前方部長45m、

前方部幅62m、前方部高7mを測る前方後円墳で、周囲には自然地形しゅうごう

を利用したやや不定形な周濠を有する。周濠は深さ1.5mほどで、墳

丘から緩やかに下降し、全体としてくぼ地状の景観が想定できる。

西・東側の周濠は幅40~50mと広く、北側(後円部)では5~10m

未満で、南側(前方部)は30mほどの広さをもつようである。東側

と南側の周濠外には周濠に沿って幅25mほどの外堤状の低い高まりからすづか みみづか

が存在する。南側ではこの外堤上に烏塚古墳が現存し、西側には耳塚どばし

古墳がかつて存在した。東周濠内にはくびれ部に向かって土橋状のりっきょう

陸橋施設(幅約5m)が存在した。

墳形は前方後円墳であり、調査前の景観と大きく異なり幅狭の段

築を有することが明らかとなった。まず最下段には高さ1mほどの基だんちく

壇状の施設が存在し、その上部に前方部で二段の後円部で三段の段築

が存在する。段の幅は1m未満の狭いものである。各段には基石列がつぼがたはにわ

配置され、これに沿って壺形埴輪が約2m間隔で据え置かれている。ふきいし

葺石は全て河原石で、区画石列に基づき斜面全体に葺かれている。きせき

基石付近は3段ほどに石垣状に垂直に立ち上がり、その背後には裏込

め状の小さな河原石が多量に使用される。だんじょういこう

前方部上には東西9m南北7mの低い方形壇状遺構が存在する*。高

さ0.3~0.5mほどであったと推定できる。壇状遺構は配石と石敷きにえんとうはにわ

よって構成され、その周囲には円筒埴輪が樹立されている。円筒埴輪

の使用はこの方形壇状遺構に限定される。段築あるいは前方部上にははいせきいこう

配石遺構が点在し、小規模な埋葬施設が営まれていたと考えられる。

墳長123m後円部径78m後円部高さ12m前方部長45m前方部幅62m前方部高さ7m

青塚古墳の規模

キーワード石垣状の葺石・陸橋部・壺形埴輪・方形壇状遺構・配石遺構*大阪府八尾市心合寺山古墳にもどうような施設が確認されている。吉田野乃編2001『史跡心合寺山古墳発掘調査概要報告書』八尾市文化財調査報告45

38

青塚古墳の築造時期ちくぞうじき

今回の発掘調査によって、具体的に青塚古墳の築造時期を推定する

手掛かりを得ることができた。まず最も重要な要素として前方部に存ぞくがた

在する方形壇状遺構とその出土遺物がある。鏃形石製品は、その形態

的な特徴から、類似する資料が奈良県天理市東大寺山古墳と桜井市池

ノ内7号墳*等から出土している。さらに円筒埴輪の特色や互い違い

の円形透孔などからは、青塚古墳の方形壇状遺構が築かれた時期が、

まさに東大寺山古墳の所属時期と極めて近い時期である点を想定する

ことができる。

ところでこの方形壇状遺構は青塚古墳の築造後に新たに設置された

可能性が高い。その理由はまず円筒埴輪の使用が方形壇状遺構に限定つぼがたはにわ

され、墳丘には壺形埴輪が主体として配置される。科学分析結果から

も両者が異なる環境で製作された可能性が想定でき、若干の時間的な

隔たりも想定できる。さらに方形壇状遺構の下部には主体部埋葬と考ぼこう

えられる墓壙が確認できた。加えて方形壇状遺構の主軸と青塚古墳の

墳丘軸が微妙にずれる。こうした諸点を綜合すると、おそらく方形壇

状遺構が青塚古墳築造後に、新たに設置された特殊な施設であった可

能性が高い。このような推定がゆるされるならば、青塚古墳の年代えんとうがた

は、まずもって円筒形埴輪の特徴や鏃形石製品から類推する、とうだいじやま

東大寺山古墳の年代観から著しく下降させる要因は見当たらないこと

になる。さらに方形壇状遺構が築造後に新たに増設されたとすれば、

この推定年代を先行する可能性を考えておく必要があろう。まずは古

墳時代前期、四世紀第三四半期を中心とした時期を想定しておきた

い。こうした年代観は墳丘下層から出土した土器や墳丘内に包含され

ていた土器群からの推定とも大きく矛盾しない。すなわち墳丘内・下はさま まつかわど

層出土遺物は廻間Ⅲ式を中心としており、松河戸Ⅰ式後半期以降の資

料が包含されていない。松河戸Ⅰ式期が四世紀後半期を中心とするものうび

のと考えられるのであれば**、青塚古墳の築造は、濃尾平野の土器編まつかわど

年での松河戸Ⅰ式中ごろを下限とした時期を想定しておくことができ

る。ちくぞうきかく

次に注目したいのが築造規格である。青塚古墳の前方部の長さは後

円部の大きさに比べ、やや規模が小さいという特色を見いだせる。平

*泉森 皎1973「石製品」『磐余・池ノ内古墳群』奈良県史跡名勝天然記念物調査報告書第28冊**赤塚次郎1994「松河戸様式の設定」『松河戸遺跡』愛知県埋蔵文化財センタ-調査報告書第48集

39

青塚古墳と西殿塚古墳右:青塚古墳(愛知県犬山市 1/1000)左:西殿塚古墳(奈良県天理市 1/2000)

面形態としてこうした後円部の径が

大きく、比べてやや短い前方部をもひるいおおつか

つ形態は、大垣市昼飯大塚古墳やかがみはら ぼうのつか

各務原市坊の塚古墳、さらには愛知はずぐん きら しょうぼうじ

県幡豆郡吉良町の正法寺古墳など大

きく見れば、四世紀後半から末葉を

中心とした大型前方後円墳に多々見

られる特色といえよう。そこで、こう

した前提を踏まえて、青塚古墳がも

つ平面的な形状をやや唐突でもあるにしとのつか

が、奈良県天理市西殿塚古墳と比べ

て見ることにしたい。調査によって

判明した段築部を考慮して重ねてみ

たものが左図である。おおむね西殿

塚古墳の1/2の大きさを有する可能性

が高い。また各段の比率に類似点が

見いだせる*。因に西殿塚古墳には前

方部に明瞭な方形壇状遺構を有する

ことは、周知のとおりである。西殿塚おおやまと

古墳が存在する「大和古墳群」は「おぜんぽうこうほうふん

おやまと古墳群」内で前方後方墳を

多用する地域であり、また近年では

東海系土器の出土が報告されているやなぎもと

柳本遺跡群を有する地区でもある。

こうした東海地域との深い関わりを見据えた上で、つぼがたはにわ

壺形埴輪は弥生時代からの伝統性を加味して東海地域

で生み出された地域性豊かな祭式であるとすると(後

述)、青塚古墳の築造の開始を、四世紀でも中ごろを著

しく下降させる要因は認められなくなる。前述した東

大寺山古墳や池ノ内古墳群の状況を加味すると、青塚

古墳の造営開始時期は、四世紀第3四半期を下限とし、

四世紀中ごろを中心とする時期を考えておきたい。

*青塚古墳の前方部先端部が、斜めにやや隅切り状になっている点が調査によって確認された。現状の西殿塚古墳の前方部も、直線的な在り方を見いだせないのは、あるいは青塚古墳と類似する形態である可能性も考えられよう。

40

犬山扇状地の大型墳(古代ニハの領域)きそさんせん のうびへいや

木曽三川が流れ込む広大な濃尾平野には、古墳文化がいち早く根づ

き、前方後円(後方)墳も数多く築造された。古墳分布のまとまりをみの

大きく概観すると、まず古墳時代前期から中期にかけて美濃山麓に分

布が集中することがわかる。一方でまた古墳時代中期から後期にかけ

ては、名古屋台地を中心として大きなまとまりが存在する。結論的にみの おわり

は前者が「美濃」、後者が「尾張」と呼称される領域として独立して

いくものと考えられる。しかしここで見落としてはいけないのが、木せんじょうち かに

曽川中流域の犬山扇状地から可児盆地にかけての地域であり、ここに

も古墳時代前期から継続するまとまりを想定することが可能である。

それは美濃でも尾張でもない第三の領域として新たに設定しておきたあがたぬし には しぞく

い。この地域は県主「邇波」「カモ」として文献に登場する氏族の領

域と大きく重複するようでもある。古墳時代前期を中心とした時代

は、「美濃」に集中した古墳造営が認められ、古墳時代中期から後期

300

400

500

象鼻山1号

白石古墳群 象鼻山古墳群

奥津社

矢道高塚

花岡山

親ヶ谷 円満寺山

二ツ寺 神明社

矢道長塚

遊塚

遊塚中央円墳

昼飯大塚 粉糠山

北山

南山

亀山

内山1号

乾屋敷

登越

南屋敷西

城塚

東之宮

一輪塚山

衣裳塚

鎧塚

柄山

南山

琴塚

坊の塚 甲塚

妙感寺

美濃観音寺山

東寺山2号

西寺山

野中

長塚 青塚茶臼山

尾張戸神社

白山1号

西上免

淨音寺

宇都宮

甲屋敷

中社

白鳥塚

白山神社

出川大塚

高御堂

白山薮

味鋺大塚

味鋺白山神社

志段味大塚 池下

御旅所

富士塚

神福神社

曽本二子山 ふね塚

勝手塚

長塚

小幡茶臼山

瓢箪塚

洲原山

勝川大塚

オシメンド森

春日山

二子塚 断夫山

那古野山

大須二子山

白鳥

馬走塚

中区白山神社

西塚

鳥栖八剣社 兜山

高田

八高

八幡山

豊場青塚

大久手

伏見高倉山

東寺山1号

濃尾平野の主要前方後円(後方)墳編年図

41

にかけては「尾張」にその造営が移動したような見掛け上の動きが存おわりのむらじ

在する。後者は、尾張連氏の登場とその活躍に同調する動きと考えるおはり

ことができた*。この時点において、まさに「尾張(尾治)」としての

領域がはじめてまとまりつつある時代といえよう。そしてこうした両

地域にはさまれた犬山扇状地から可児盆地にかけての地域は、また独

自の文化が存在することになる。はくさんびら うぬま

木曽川を挟んで、犬山市白山平地区と各務原市鵜沼地区には、ひがしのみや

東之宮古墳から継続する大型古墳の系列が読み取れる。つまり白山平いしょうづか

山頂の東之宮古墳、そして鵜沼の衣裳塚古墳・坊の塚古墳から再び白かぶとやま みょうかんじ

山平山麓の甲山古墳・妙感寺古墳へと大型前方後円(後方)墳が次々がくでん

に築造される。その一方で、犬山市南部の楽田には青塚古墳が築造さ

れた。青塚古墳が、こうした活発な造営活動とまったく別な次元で造

営されたものであると理解するよりも、ここではむしろ白山平・鵜沼

地区の古墳系列の延長上に位置するものとして解釈しておきたい。そ

してさらに青塚古墳の築造を、前方部上の方形壇状遺構以前と仮定すしゅちょうぼ

れば、あるいは東之宮古墳を継いだ次世代の首長墓であった可能性も

考えられることになる。ひがしのみや あおつか ぼうのつか みょうかんじ

すなわち東之宮古墳・青塚古墳・坊の塚古墳・妙感寺古墳と、東

衣裳塚古墳

ふな塚古墳

坊の塚古墳

伊木山

木曽川

小口白山1号墳

五条川

富士塚古墳

青塚古墳

曽本二子山古墳

小牧山

天王山古墳 甲屋敷古墳

宇都宮古墳

淨音寺古墳

大山川

50m

60m

50m

30m

30m

20m

10m 30m

20m

余野遺跡

上野遺跡

東之宮古墳

大平山 大平山

本宮山 本宮山 仁所野遺跡

一輪塚山古墳

大県神社

三ツ山古墳

神福神社古墳

妙感寺古墳 甲塚古墳

一輪塚山古墳

東之宮古墳

羽黒城屋敷古墳

東の山道

犬山扇状地の古墳分布

*赤塚1996「断夫山古墳と伊勢の海」『伊勢湾と古代の東海』古代王権と交流4 名著出版

42

之宮古墳の後には、100mクラスの大型前方後円墳がこの地に次々と

築造されたことになる。このような大型墳の造営地がある一定の領域

内を点在することは、各地で多々指摘されたことではある。この現状

をどのように解釈し評価を与えるかは意見がわかれるところである

が。例えば今のところ埴輪の使用が見られない妙感寺古墳と埴輪の使

用が知られる坊の塚古墳との関係がやや複雑となる。濃尾平野では内

部構造や外表施設を含めて多様な在り方が一般的であり、各要素に継

続性や系統性を容易に見いだしにくいという特色がある。ぞうえい

いずれにしろ古墳時代中期前半期に突如大型墳の造営が休止する犬

山扇状地を、まずは一つのまとまりある地域とし、「古代ニハ」の具

体的な領域と考えたい。東之宮古墳・青塚古墳・坊の塚古墳・妙感寺

古墳、これら四つの主要古墳が築造された、標高30m以上の犬山扇状

地がその中核的な領域である。

青塚古墳群

前方後円墳である青塚古墳(青塚茶臼山古墳)の周辺には、十数基

の小規模な古墳群が存在した*。現状では数基しか残存せず、その実

態は不明瞭であるが、古墳群はおおむね古墳時代前期後葉から中期前めいしゅふん

半を中心としたものと想定することができる。青塚古墳はその盟主墳

のような在り方を見せる。さらに調査成果によれば墳丘内にはいくつはいせきいこう きょうどうたいぼ

もの配石遺構が存在し、まさに墳丘をめぐって共同体墓的な様相が見こうしょく もりしょうぐんづか へいそう

られる。長野県更埴市の森将軍塚古墳に代表されるような墳丘併葬的

な在り方である**。因に森将軍塚古墳でも石垣状の葺石構造が指摘さ

れており、墳丘構築法に幾つかの共通点も指摘できる。また周囲にははさま

廻間Ⅲ式期を中心とした集落遺跡の存在も想定したい。

ところで小牧市東田中に三ツ山古墳群が存在する。この古墳群は方

墳を主体とし、四世紀前半期に所属するものである ***。同じくぜんぽうこうほうふん こき

前方後方墳で構成される小牧市小木古墳群の存在を加味すると、犬山

扇状地南部の古墳時代前期のまとまりとの関係も考慮しておく必要が

ある。青塚古墳の造営が、鵜沼・白山平地区や小木地区さらには可児

盆地の前方後方墳の動向が、おおむね収束する時期に位置づけられる

点を評価して、より広域的な第三の地域社会(ニハ・カモ)の存在を

強く主張する大型墳であると考えたい。 (赤塚)

*犬山高等学校地歴クラブ1972『地歴学報』第9号**矢島宏雄編1992『史跡 森将軍塚古墳』更埴市教育委員会***荻野繁春1980『三ツ山古墳群発掘調査報告書』小牧市教育委員会

43

付論

44

壺形埴輪の復権

壺をもって古墳を囲む

青塚古墳には、墳丘の各段に赤く塗られた壺が約2m間隔で配置されていた。「壺をもって古墳を囲む」

そうした伝統は、実は遡っていくと三世紀初頭段階の、濃尾平野の前方後方墳にたどり着く。赤く塗られ、

奇麗な文様を付けた壺、それが墳丘に据え置かれる。そうした事例は弥生時代の墳丘墓からの伝統性に起

因していると思われる。円筒埴輪をもって墳丘を取り囲むことが、四世紀初頭段階で、畿内地域で生み出

される。一方で、壺をもって古墳を囲むことは、三世紀後半から四世紀にかけて、東海から東日本に広く

認められる。古墳という聖なる領域を画する道具には、円筒埴輪以外にも「壺」という道具が存在した。かり うつわ

底部に孔をあけ機能を捨てた仮の器、それが壺形埴輪であり、その伝統性はまずもって東海地域に淵源を

もつと考えたい。そして埴輪の普遍化に先立ち全国に拡散した可能性が高い。

壺形埴輪の墳丘あるいは墳頂部での囲繞は、例えば奈良県桜井市の外山茶臼山古墳や大阪府の壷井御

旅山古墳などが学史的にも著名である。かつて埴輪の起源を壺に求めようとした見解*は、今日的にはほ

とんど忘れられ、市民権を得ていないようである。ここではあたらしい観点からその復権をあえて考えて

みたいと思い、その覚書として壺形埴輪を整理する。そこには青塚古墳に囲繞された壺形埴輪の意味が見

えてくるにちがいない。

墳丘墓に使用する壺

濃尾平野には加飾の壺の伝統がある。弥生時代後期、山中様式の開始とともに誕生したパレススタイ

ル壺、その華麗な飾られた壺は、弥生中期からの伝統性の中で墳丘墓に多用されるようになる。主にこう

した加飾壺が墳丘墓に特化して用いられはじめるのは、おおむね山中式でも後半期になってからと思われ

る。さらに廻間Ⅰ式段階になると、墳丘墓には必ずといってよいほど加飾壺が出土し、その事例は枚挙に

いとまがない。しかしならが底部に穿孔をもち加飾壺を中心に墳丘の回りに巡らせたような在り方を示す

ものは、現状では廻間Ⅰ式期後半から廻間Ⅱ式期を待たねばならないようでもある。その典型的な事例が

愛知県尾西市西上免古墳である。約41mの前方後方墳であり、廻間Ⅰ式4段階に所属する。ここから出

土した東海系加飾壺は、焼成後?に丁寧に底部を丸く穿孔する**。墳丘内からは加飾された壺が出土し、

赤塚次郎

*上田宏範1959「埴輪の諸問題」『世界考古学体系』第3巻**赤塚次郎編1997『西上免遺跡』愛知県埋蔵文化財センタ-調査報告書第73集現状では焼成後と判断したが、極めて丁寧な仕上げであり、再検討の予知は残る。少なくとも廻間Ⅱ式前半段階には焼成前穿孔壺が使用されていると想定できる。

45

墳丘には加飾壺が巡らされていたと想定できる資料である。

その後、廻間Ⅱ式期にはパレス壺や加飾広口壺が広く墳丘墓に使用されて行くことは多くの事例から

容易に推察できる。例えば大垣市の東町田遺跡や名古屋市の高蔵遺跡*などである。

庄内併行期の日本列島各地の加飾壺の在り方は、一様ではない。大きく見れば西日本はすでに弥生後

期以来、壺の加飾性を放棄しており、この段階に至っても壺に加飾を施すのは東日本地域である点は明

らかである。特に東海地域や中部高地、東京湾沿岸地域など広く普遍的に認められる。詳細は別稿にゆ

ずり**、ここでは三世紀において、主に加飾壺を墳丘墓に多用する地域の中心の一つが東海地域にある点

を確認できればよい。

壺形埴輪の分類

何をもって壺形土器と壺形埴輪を区分するかであるが、ここでは墳墓において出土する底部穿孔の壺

が、おおむね同型式の多量使用である場合、をもって壺形埴輪として区分することにしたい。ただ特に

言及しないかぎり、小稿では壷形土器と壺形埴輪は区分せずに論を進めたい。

壷形埴輪のカタチを大きく4つに区分しておいた。

1類 タカチとして壺形をそのまま踏襲するもの(壷形埴輪)

2類 円筒形を志向、あるいは壺と円筒形を合体したと考えられるカタチ(朝顔形埴輪)

3類 他の埴輪と組合せることを前提としたモノ、組合せ型(壺上半形埴輪)

4類 全体の形状が壺を志向するカタチ(樽形埴輪)

1類は壺そのものの形を所有するものであり、一般的に壺形埴輪として

呼称されているものである。体部が球体を留める場合と異様に変化し、長

胴・円筒化したものも含まれる。多様な地域型が存在する。

2類は壺形をデフォルメし、円筒形埴輪を強く意識した形態。壺形と円

筒形を合体させた形状を起源とする。一般的には朝顔形埴輪として呼称さ

れている。この朝顔形埴輪を、円筒形埴輪の上に壺形埴輪を置いた形状を

そのままタカチにしたものと、そうではなく本来の壺形を円筒埴輪化した

ものであるという二者が存在する。いずれにしろ円筒形は客体であり、壺

形を強く意識したものであると解釈して、ここでは朝顔形埴輪をあえて円

筒埴輪の範疇で取り扱うことはやめ、壷形埴輪の範疇で考えることにした

い。2類には形態的な飛躍性が見られ、そのためか壺本来の意味が急速に

喪失する。また存在そのものが総体(壺をもって囲繞する)を意味し、象

徴的な使用法が多用される。

1類

2類

3類

4類

壺形埴輪の分類

*鈴木 元1996「東町田遺跡第6次調査」『大垣市埋蔵文化財調査概要』平成6年度荒木実・増子康眞他1991『名古屋市高蔵遺跡五本松町第4・5・6・7次発掘調査報告書』**赤塚次郎1995「壺を加飾する」『考古学フォーラム』7

46

3類は他の埴輪と組合せるために形状を変化させたもの。壺上半形埴輪とでも呼んでおこう。組合せ

る行為、そのカタチと視覚性に、この種の埴輪の意味がある。本来、多様な形状が想定でき、他の形象埴

輪(例えば蓋形埴輪など)と混合する場合も多く認められる。

4類は壺形を志向する形態であり、地域型埴輪の中に多様性が見られる。こうした樽形埴輪とされる

ものは未だその系列的な研究は進化していない。この埴輪のカタチの淵源は、おそらく後述するように、

北近畿系壺・埴輪にあると考えられる。

壺形埴輪の拡散(3世紀後半)と円筒埴輪への飛躍(四世紀前半)

円筒埴輪は吉備地域の特殊器台に淵源をもつことで決着したような見方が定着しているが、その過程、

すなわち円筒形埴輪への飛躍性はまだ議論の予知はあると思っている。飛躍性とは都出比呂志のいう「配

列のための円筒」でもあり*、壺や器台を使用するという日常性からの遊離、固定した意味を付加し、特

定の形態に特化する。円筒埴輪は機能をもつ器台ではない。

まして吉備型の特殊壺と壺形埴輪の関係はほとんど存在しないと考えている。特殊壺からは壷形埴輪

は生まれてこない**。別系列であることは言うまでもなかろう。初期円筒埴輪の中にも実はこうした地域

性を帯びた埴輪が潜んでいる。いやそれが主流であるかもしれない。

結論から言えば、壺形埴輪は東海地域の伝統性を淵源にし、この思想を初期大和王権が援用したもの

である。その要因は初期大和王権の成立過程にある。前期古墳文化には根強い伝統的地域社会が存在し、

その地域性の主張が多様な文化を生み出した。ハニワや壺形埴輪も例外ではない。埴輪への飛躍によって

生み出された円筒埴輪が全国的に普遍化する以前、すでに「壺をもって墳墓を囲繞する」という風習が広

がっていた(3世紀後半)可能性を強調したい。

円筒埴輪に先駆けて拡散した壺形埴輪。その受容の在り方によって、いち早く地域型が生み出される

場合もある。多様な壺形埴輪や樽形埴輪が存在するにちがいない。例えば里仁古墳群の壺上半が残る「壺

円筒埴輪」***からは、丹後型埴輪もその志向性は、北近畿系の壺形埴輪であることを読み取ることができ

る。森将軍塚古墳の埴輪には****樽形埴輪のカタチが色濃く残る。それらは大和の「円筒埴輪の影響」と

いう事だけでは表現できない内容をもち、前提として壷形埴輪の定着が存在する。その後にハニワの主体

的な受容と変遷が見られる。

壺形埴輪の変遷

ここで壺形埴輪1類を中心にして、その変遷を整理しておきたい。

まず形態の分類であるが、これには土器研究の成果のような、多様な形態と地域性の把握が前提であ

り、あらためて検討する必要がある。こうした研究の蓄積は現状においてもほとんど見られない。

東海系と北近畿系の二者が壷形埴輪1類(主に二重口縁系)の中核をなす系列群と考えている。

*都出比呂志1971「京都向日丘陵の前期古墳群の調査」『史林』第54巻第6号**東殿塚古墳には吉備型特殊壺系が一部に残存し、主体となる壷形埴輪とは別系列とわかる。青木勘時2001「初期埴輪と土器」『立命館大学考古学論集Ⅱ』***中原斉1994「山陰のはにわ」『はにわの成立と展開』第2回加悦町文化財シンポジウム****矢島宏雄編1992『史跡 森将軍塚古墳』更埴市教育委員会

47

北

10m

0

溝SD19

溝SD25

西上免古墳(1/1000)

東町田遺跡SZ10(1/500)

にしじょうめん

ひがしちょうだ

底部穿孔 水銀朱塗布

水銀朱塗布

赤塚次郎編1997『西上免遺跡』愛知県埋蔵文化財センタ-調査報告書第73集を基に作成鈴木 元1996「東町田遺跡第6次調査」『大垣市埋蔵文化財調査概要』平成6年度を基に作成

48

ここではむしろ使用法を手がかりに壷形埴輪の変遷(段階)を総括してみたい。

どのように使用されているかという観点から、壷形土器・埴輪を以下の5段階に区分する。

【第1段階】 加飾壺を中心にした多様な型式群の集合をもって、墳丘を囲繞する段階。壺の型式に統

一性が少ない。壺には赤色顔料塗布や加飾性が優先される。加飾壺は墳丘墓上の周辺に配置される。焼成

後の下胴部穿孔や底部穿孔土器を含む。焼成前穿孔はほとんど認められないようである。(3世紀前半)

【第2段階】 使用される壺(型式)におおむね統一性が見られるようになる。底部穿孔の加飾壺(二

重口縁系)が増加する。この段階の中で、しだいに多くが底部穿孔土器に規格化される。(3世紀後半)

【第3段階】 使用される壺は特定の形に限定され、焼成前の底部穿孔の壺(二重口縁系)が主体的と

なる。壺の加飾性は急速に消失する。規格化・仮器化によるハニワへの飛躍性が確立する。(4世紀前半)

【第4段階】 第3段階と同じく使用される壺は特定の形に限定され、底部穿孔の壺(二重口縁系)が

主体的となる。壺の加飾性は消失し、さらに大型化、体部が長胴化・円筒化し、器壁が増して粗製化する。

(4世紀中ごろ)

【第5段階】 再び多様な型式による壺形埴輪が使用されはじめる。二重口縁壺系の独占的な採用は崩

れ、あるいは発展的に広口・直口壺に変化する場合もある。この変化は壺形埴輪3類(壺上半形埴輪)に

もあてはまる。壺形埴輪のみによる墳丘囲繞の大原則が崩れる。弥生時代からの伝統性に裏打ちされてい

た壷形埴輪が大きくその意味を変革させ、新たな形としてあらためて埴輪群の中で継承されていく。(4

世紀末葉~5世紀初頭)

こうした変遷を具体的に見ていくと、まず第

1段階は西上免古墳や東町田遺跡のような事例

をもって考えたい。地域性に基づき、多様な加

飾壺の使用が残存する場合も想定できる。廻間

Ⅰ式期からⅡ式期前半に一般化しているものと

考えたい。次の第2段階は愛知県高蔵遺跡や奈

良県ホケノ山古墳*に見られるような、比較的統

一された型式群の加飾壺によって墳丘上あるい

は墳丘全体を囲繞する段階である。廻間Ⅱ式後

半期を中心に廻間Ⅲ式初頭段階までの幅で、広

く見られるようであり、前方後方墳にも採用例

がある。群馬県高崎市の元島名将軍塚古墳はそ

の典型的な事例と思われる**。

*橿原考古学研究所編2001『ホケノ山古墳調査概報』学生社**田口一郎他1981『元島名将軍塚古墳』高崎市教育委員会

深長古墳 1/1000ふこさ

増田安生1989「深長古墳」『埋蔵文化財発掘調査報告Ⅰ』三重県埋蔵文化財調査報告79を基に作成

49

2段階の資料として、二重口縁系ではないが香川県鶴尾神社4号墳が存在する。焼成前底部穿孔壺を多

用し、規格化された型式が配置される。興味深いのはこの伝統的な型式の壺は、この段階をもって終焉す

る点である。第3段階は三重県松阪市の深長古墳や奈良県桜井市の外山茶臼山古墳などが含まれる。いま

だ壺形埴輪というよりも壷形土器としての印象が強く残る土器群が特徴的である。廻間Ⅲ式中ごろから後

半期に位置づけられ、おおむね布留1式期に併行しよう。

第4段階はさらに普遍化・地域化し、焼成前に穿孔した壺形埴輪に限定した使用が目立つ。青塚古墳や

大阪府の壺井御旅山古墳、近年発見された神奈川県逗子市の長柄・桜山第1・2号墳*などもこの段階の

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

西上免古墳

元島名将軍塚古墳

深長古墳

青塚古墳

*依田亮一・柏木善治2001『長柄・桜山第1・2号墳』財団法人 かながわ考古学財団

壷形埴輪配置変遷図1/8

50

古墳と考えられよう。特に東日本においては各地の大型前方後円(後方)墳に採用されていく様子が想定

できる。あるいは九州島でも三国の鼻1号墳段階から規格化するように、ほぼ同様な在り方*を見せはじ

める。それは円筒形埴輪の使用に先立って、広く定着し普遍化していく傾向といってもよい。布留式中段

階にほぼ併行する、松河戸Ⅰ式期を中心とする時期と考えられる。

続く第5段階の松河戸Ⅰ式末~Ⅱ式期には、壺形埴輪のみに限定した墳丘囲繞は急速に消失し、地域

性の中で新たな変革が用意されていくようでもある。総括的には第4段階をもって弥生文化を継承する壺

形埴輪の墳丘囲繞は、終焉することになる。第5段階は全く別な、あらたな展開が生み出されていくとい

う見通しを持っている。ただし壺の配置は形をかえて継続される。

いわゆる壺形土器から壺形埴輪へといったイメージを含めれば、第3段階に大きな画期を想定でき、前

半(1・2段階)と後半に大きく分割して考えることも可能である。

ここでは壺形埴輪による墳丘囲繞のみを整理したが、例えば外山茶臼山古墳に象徴されるような、主

に墳頂主体部上のみに限定して壺形埴輪を囲繞する大型古墳も畿内地域に存在する。基本的には主体部上

の囲繞から墳丘囲繞へという動きが一般的に理解されているようであるが、この点は再検討が必要であり、

全国的に普遍化できるとは思えない。三国の鼻1号墳で復原されているように墳頂端を壺をもって囲繞す

るのが基本であると考えたい。したがって頂部主体部上のみを囲繞するのは、あるいは大和の地域性であ

る可能性も考えられる。

因に青塚古墳ではこれとまったく対照的に、頂部には円筒埴輪を囲繞し(後円部頂は樽形埴輪)、壺形

埴輪を採用していない。伝統性と地域性の差であろうか。

壺形埴輪の多様性

ところで今回は壺形埴輪1類を中心にしてその成立過程を中心に整理してきたが、その他の壺形埴輪

についても若干ではあるが、言及しておきたい。

まず2類とした朝顔形埴輪であるが、この形式は現状において、大和東南部である「おおやまと古墳

群」の中で完成され、円筒形埴輪と樹立・配列の組合せにおいて意味をもつ形として誕生した。かつて上

田宏範が指摘したような原点に立ち戻り、壺を志向する立場を強調したい。墳丘上である一定の間隔に配

置される在り方は、象徴的であり、壺をもって墳墓を囲むという思想を意識したものと理解したい。朝顔

形埴輪の存在そのものが、総体(壺を廻す)を表現するのである。布留遺跡や長瀬高浜遺跡で見られるよ

うな壺形埴輪2類(朝顔形埴輪)を主体とした遺構の存在は、あるいはこうした朝顔形埴輪の本来の意味

を主張しているものかもしれない。

壺形埴輪3類とした組合せ型の壺上半形埴輪を多用する地域は、どうやら畿内地域に偏在する傾向が

見られる。この組合せ形の壺形埴輪を多用する古墳として、伊勢湾沿岸部では三重県松阪市宝塚1号墳**

がある。その配置がある特定空間(例えば造出部)に集中する場合もあろう。一つの様式として捉え直す

*片岡宏二1985『三国の鼻遺跡Ⅰ』小郡市文化財調査報告書第25集**松阪市教育委員会2001『宝塚1号墳調査概報』学生社

51

必要がある。おおむね壺形埴輪4段階において誕生し、5段階に普遍化する。壺形埴輪の趨勢を新たに担っ

た型式かもしれない。いずれにしろ単独で囲繞するものというより特定の場に選定されて使用されるもの

である。壺形埴輪の消失と前後して、新たに埴輪群の一パーツとして生き残る。

樽形埴輪である壺形埴輪4類はやや複雑であり、現状でははっきした方向が定まらない。ここでは僅か

な手がかりを基にして、その淵源を北近畿系(因幡から丹後・但馬)の壺形埴輪に求めておきたい。京都

府加悦町の谷垣遺跡出土の「器台形埴輪」に注目したい*。その全体の形状は言うまでもないが、大きく長

い長方形透孔、内面のケズリ技法など総体として青塚古墳の樽形埴輪に繋がっていくものと考えたい。こ

の種の埴輪と山陰系特殊器台の関係は否定しないが、その編年的な位置づけは再検討の余地があるように

思われる。いずれにしろ北近畿において壺形埴輪4類(樽形)や1類などの主要な埴輪が成就され、拡散

していく可能性を強く主張したい。なるほど丹後地域には大型二重口縁壺が定着するのは庄内併行期になっ

てからとの指摘がある**。この型式は「山陰系」でもあるが、因幡を中心とした北近畿地域の中で墳墓に使

用される新たな型式として変革されていったものと推測したい。

【壺形埴輪1類における二者】 さて1類に戻ろう。1類の壺形埴輪には東海系と北近畿系の二者が存在

する。東海系は主に東日本に広く見られる壺形埴輪であり、その原形となったものは東海系加飾壺である。

そして変化の方向にも特色がある。4段階の壺形埴輪は長胴であり、体部最大径が体部中央にある。形状

としてなで肩でながく伸びきったものとなる場合が多い。東海系加飾壺の変化にもそれが端的に見られる。

つまりいわゆる肩がはった体部から球形への変化は見られない。算盤形から球形へ、そしてそのまま長胴

*杉原和雄1975『愛宕山9号墳発掘調査報告書』加悦町文化財調査報告第1集**高野陽子1998「近畿北部地域における墳墓供献土器について」『庄内式土器研究』ⅩⅤ

吉備型特殊壺

吉備 特殊器台系 北近畿系埴輪

北近畿型壺

下伊那型埴輪

丹後型埴輪

樽形埴輪

朝顔形埴輪

円筒形埴輪

壺形埴輪 円筒形埴輪

壺形埴輪1類

東海系

北近畿系

壺形埴輪3類

壺形埴輪2類

壺形埴輪4類 300年

350

400

壺形埴輪の系列

52

化の方向である。文様は櫛描直線文と刺突文や波状文を組合せる。一方、北近畿系の壺は明らかに肩が

張り底部に向かって直線的となる。特徴的な羽状文が多用される。畿内に見られる壺形埴輪の多くが、体

部の形態においてこうした肩張りの、北近畿系列にあると考えたい。底部開放型である*。この系列の上

に壷形埴輪3類(壺上半形埴輪)が発現すると思われる。したがって東日本の壷形埴輪の体部が長胴で

あり、肩の張りがないのを理由にして、時期を下降させる論拠は明らかに意味がない。

まとめにかえて

埴輪の起源については近藤・春成による著名な論考によって一定の方向性が固まった**。ハニワには

壺形の宇宙観が継承されていると思われるが***、ここでは棚上げし、その系列について考えてみた。器

台形埴輪から円筒形埴輪への型式学的な変遷は認められるにしろ、問題はその飛躍性である。つまり埴

輪の誕生には初期大和王権の主体的な意志が働いていると考えれば、他の文物と同様に、地域性豊かな

伝統性の集合体から、必要な資料を選択し収斂することにより新しいマツリが決定されたと考えられる。

そこには必ずや大和東南部地域には存在しない伝統性の関与が見られる。したがってこの時代性を帯び

た飛躍性の中で、埴輪祭式が生み出されると考えれば、その基層には「壺をもって墳墓を囲繞する」と

する伊勢湾地域(東海)の伝統性が色濃く存在し、こうした基層概念に支えられ、吉備地域の祭式が概

念的に融合することにより、ハニワという新しい文物が誕生したものと想定したい。したがって円筒埴

輪に先立って拡散し定着していた壺形埴輪は、東日本においてはより壺というカタチにこだわりつつ埴

輪化して、普遍化していった。北近畿にもやはり壺形への強い志向性が感じられる。一方で大阪湾から

瀬戸内地域には器台系のイメージが先行するためか、壺形であっても円筒形・器台形埴輪への志向性が

強くなる。これらの地域を除けば列島各地はおおむね壺を主体とする方向性で大きくまとめられる。

壺形埴輪は本来、日常的な道具から出発し、特定の用途を付加された時点において、非日常化した特

定空間を囲繞する道具と化した。しかしながら円筒埴輪と決定的に異なる点は、例えハニワ化したとし

てもそれは伝統性の重みのなかで深層部分に日常性を残存している点にある。円筒埴輪が形態的にもそ

の飛躍性に象徴されるのと大きな違いと考えたい。したがって壺のもつ本来の日常性やそこでの祭りの

道具性といった原点に立ち返る機会が発すれば、新たな形式を生み出し発展する可能性を秘めているカ

タチと考えたい。そこに伝統性が加味されれば、興味深いな型式や地域性が蘇るに違いない。そうした

観点から壷形埴輪をめぐる環境を再検討する必要を強調しておいきたい。

壺をもって墳墓を囲むとは、同時に特殊な場の固定や宇宙観がそこに存在する点は明らかであり、弥

生時代からの伝統的な神々との対話の場の設定もあろう。古墳時代初期にはまだまだ地域性や地域の独

自性が存在する。したがって新しいイメージは地域においても生み出されるのであり、こうした伝統的

な地域性が、特定の王権(初期大和王権)の表象として選択され収斂していく。壺形を介してのみ生み

出されるハニワの成立もその一つにすぎない。

*吉田野々1999「畿内における壺形埴輪からの一試考」『埴輪論叢』第1号**近藤義郎・春成秀爾1967「埴輪の起源」『考古学研究』第13巻3号***車崎が強調する「壺形の宇宙」についても一定の配慮が必要であろう。ただここでは伝統的な弥生社会における観念を前提としたい。車崎正彦1998「壷形の宇宙と埴輪」『埴輪が語る科野のクニ』第2回シナノノクニフォーラム

53

犬山市青塚古墳出土の

土器胎土分析~壺と埴輪の比較~

永草康次

1.はじめに

犬山市青塚古墳の整備に伴う調査の際に出土した土器について、胎土分析の結果を報告する。分析を

行った土器は、墳丘の裾部から出土した壺形埴輪5点(№2・5,№4,№5,T-T,TK)と、前方部上面

の方形基壇状遺構を囲む円筒埴輪5点(7E,東8,7F,東7・8,4H)の計10点である。分析土器

に限らず、青塚古墳における壺形埴輪の一群と埴輪の一群は、砂礫の量・粒度など、肉眼でも組織の違い

が明瞭であり、器種による作り分けがされたことは確実である。本稿では、この差を定量的に示すととも

に、これが単に材料調整の差であるのか、あるいは生産地(材料の採取地)にも差があるのかを確認する

ことを主目的とする。分析は、これら10点の試料に対し、土器表面の実体顕微鏡観察と、岩石薄片と同

様に作製した土器の薄片プレパラートの偏光顕微鏡観察の二方法による。この二方法による分析は、筆者

が愛知県内外の弥生時代から古墳時代の土器に対し、継続的に行っている方法である。これまでの分析結

果とも比較検討し、上記項目を中心に考察を行う。

2.分析結果と考察

実体顕微鏡観察の結果を表1に、またその結果より作製した主要造岩鉱物による三角ダイヤグラムを

図1に、粒度による三角ダイヤグラムを図2に示す。

主要造岩鉱物による三角ダイヤグラム上では、10点の試料すべてが無色鉱物が95%前後を占め、ほぼ

同領域にまとまる。この点では、概ね同傾向の胎土であるといえる。ただし、特に埴輪では粗粒砂の脱落

が激しく、必ずしも本来的な特徴を表しているとは言えない可能性もある。

粒度に着目すると、壺形埴輪5点と埴輪5点は、三角ダイヤグラム上で異なった領域になる。ただし

それぞれの器種間でのまとまりは強く、器種による砂礫の混入が意図的に区別されていたことが明らかで

ある。具体的には、埴輪では壺形埴輪よりも粗い砂を意識的に選択し、混和していたと言える。上述のよ

うに、埴輪では土器表面からの砂礫の脱落が、特に粗粒砂で多いことを考慮すれば、この違いは元来さら

に大きいものであったことが予想される。

54

偏光顕微鏡観察の結果(表2)では、全体が石英などに加えチャートなどの堆積岩を主体とし、これに

花崗岩源の砂礫が伴う。実体顕微鏡観察の結果同様、巨視的には同傾向であり、大きく離れた地域からの

搬入品はない。しかし、これに伴う岩片・鉱物を見ると、壺形埴輪と埴輪では異なった傾向が見られる。埴

輪試料では、壺形埴輪試料に比べ火山岩やこれを起源とする鉱物が多く、壺形埴輪にはこれらの岩片・鉱

物は含まれないか、あっても少量である。埴輪のこの胎土は尾張平野産の土器に共通する特徴であり、壺

形埴輪の胎土は、わずかながら火山岩源の砂礫が含まれることを除けばやや庄内川流域産の土器に類似す

る。大まかな傾向としては同じ尾張地区産と判断されるが、その中での地域差がある。また素地部分でも、

壺形埴輪は埴輪より植物起源のガラス粒子であるプラントオパールを多く含んでいる。試料によってはこ

れが「ダマ」状になっている部分も観察でき、意図的に混和したものである。逆に埴輪ではプラントオパー

ルはほとんど含まれない。また砂礫混和の結果として、壺形埴輪類は砂礫の淘汰度が良く、肉眼的に精製

された印象があるのに対し、埴輪では粒度のまとまりが悪く、土器表面でも粗粒砂の抜け落ちも多いなど、

Qz+Fl

Mf

0.2

0.4

図1 主要造岩鉱物の三角ダイアグラム

0.6Mica

0.8

5050

Qz+Fl

MfMica 50

(Qz+Fl:無色鉱物,Mica:雲母,Mf:雲母以外の有色鉱物)

7E 東8

7F 東7・8

4H

№2・5№4 №5 T-T

TK

埴輪

壺

表1 実体顕微鏡観察結果

石英 長石 黒雲母 白雲母 花崗岩 チャート その他 合計no. L M S L M S L M S L MS L M S LMS L MS L MS7E 12 24 129 0 3 18 0 0 2 0 0 1 0 0 11 0 0 0 2 0 0 0 1 0 203 20 10.15東 8 9 26 133 1 5 12 0 0 12 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 3 1 0 207 22 9.417F 13 28 145 1 5 10 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3 1 0 212 19 11.16東 7・8 7 36 124 1 8 20 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 205 19 10.794H 15 35 124 1 6 11 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 1 1 203 25 8.12no.2・5 2 8 156 0 4 33 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 4 213 14 15.21no.4 1 6 168 0 2 29 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 213 11 19.36no.5 1 9 152 0 2 34 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 209 7 29.86T-T 0 11 147 0 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 12 18.00TK 0 9 146 0 6 41 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 208 12 17.33

雲母以外の有色鉱物

観察視野数

1視野あたりの観察粒数

55

粗雑な印象を与える。これらの点より、壺形埴輪と埴輪では、確実に異なった生産ラインで作られたもの

であるといえる。

また逆に埴輪は、壺形埴輪に比べ特に砂礫の鉱物組成のまとまりがよい。壺形埴輪では火山岩起源の砂

礫が全く見られないものと少量ではあるが含まれるものなどの若干の差が見られ、ばらつきを感じるが、埴

輪では鉱物組成にばらつきがほとんど見られない。特に今回の試料が出土状況も壇上遺構内のものに限定

される点からも、これらの埴輪は一括生産されている可能性が高い。

さらに埴輪5点中4Hを除く4点において、土器表面に球形または不定形の炭化物が観察できた。4H

も他に比べサイズが小さいため判別が難しいが、おそらく同じ炭化物が付着するものと思われる。壺形埴

輪では№2・5の1点のみ、少量観察された。この炭化物は、土器表面に埋まるように付着しており、また

器壁内部には少ない。この点から土器焼成後や埋没後に付着したものではなく、また砂礫とともに素地に

図2 粒径によるダイアグラム

L

M S

50

50

50

埴輪

壺

7E 東8

7F

東7・8

4H

№2・5

№4 №5

T-TTK

表2 偏光顕微鏡観察結果

no. 黒雲母 角閃石 斜方輝石 ジルコン 火山岩 花崗岩 チャート

7E - (-) (-) + △ △ - +東8 (-) (-) + - + -7F (-) - + - + - -東7・8 △ (-) + + △ △ +4H - (-) △ + △ - +no.2・5 (-) (-) - △no.4 (-) (-) △no.5 - - (-) (-) - (-) △ -T-T (-) (-) (-) △ (-)TK △ (-) -

※無色鉱物は除いてある

砕屑性堆積岩類

火山性堆積岩類

56

混ぜ込んだことも考えにくい。意図的に行ったかは別として、土器作製時に、形成後の表面への付着が考

えられる。

揖斐郡養老町に現存する「象鼻山1号古墳」の出土土器(壺・S字状口縁台付甕など)の分析を行った

際、これと似た炭化物がやはり土器表面に付着しているのが観察された(永草,1999)。象鼻山1号古墳試

料の方が量的にも多く、また多数が球形を呈するなど、必ずしも同じ状況とは言えないが、土器内部では

なく表面に付着しているなどの共通点もある。両古墳の時期は、青塚古墳の築造が4世紀中頃、象鼻山1

号古墳が4世紀初頭とされる(赤塚次郎氏教示)。この間を埋める時期の古墳出土土器の状況を確認もむろ

ん必要であるが、時期的には大きく離れておらず、古墳築造の際の土器生産の共通の規格がある可能性も

ある。両古墳の歴史的背景も含めさらに詳しい検討が必要である。

3.まとめ

分析を行った土器は、壺形埴輪および埴輪の間で砂礫粒度などの組織のみならず、鉱物組成においても

若干の差があり、産地に地域差があることが明らかとなった。また同じ器種どうしでは、特に埴輪におい

て砂礫組成のまとまりは良い。この埴輪5点の胎土の特徴は尾張平野との類似性が高く、これは木曽川に

より運搬される堆積物の影響下にあることを意味する。それに対し壺形埴輪では、火山岩起源の砂礫が少

ないことより、木曽川の堆積物の影響を受けにくい地域の砂礫が使われている。また壺形埴輪は素地部分

も比較的プラントオパールが多く、それが意図的に混入させた試料もあるなど、埴輪とは明らかに異なっ

たシステムによって生産されているといえる。

壺形埴輪の胎土は、これまでの分析結果と比較すれば、庄内川流域産の土器に類似する点もあるが、少

量であれ火山岩起源の砂礫が含まれることより若干の差があり、この点からは、犬山市周辺地域では木曽

川の影響を受けにくい、市南部の台地縁辺地域などが生産地の候補と考えることができる。青塚古墳が、現

五条川よりさらに南方の犬山市の最南端に位置し、改めて現地を訪れてもここが木曽川の堆積の影響を直

接受ける場とは思いにくい点や、壺形埴輪が日常的な器種であることも考慮すれば、むしろこれが古墳周

辺の在地土器の胎土であると考えられる。ただし壺形埴輪試料のうち、№5は他に比べ火山岩源の砂礫の

比率が高く、やや木曽川の影響を受けやすい地域の砂礫が使われている可能性がある。

埴輪の胎土は砂礫組成・組織のまとまりが良いことから、少なくとも分析資料に限っては一括に生産さ

れた可能性が高く、一定の供給源であるものと思われる。これが古墳周辺の木曽川よりの地域であるか、よ

り下流域かは限定できないが、現段階では、尾張平野からの搬入の可能性を全く否定できるものではない。

また土器中の炭化物粒子の存在は、古墳に関わる土器生産の規格性を示唆していることも考えられ、時

期による状況の確認も含め、今後の検討課題としたい。

57

参考文献

池本正明・永草康次(1990a)岡島遺跡の土器胎土の特徴.愛知県埋蔵文化財センター調査報告書(第14集)岡島遺跡,51-63.池本正明・永草康次(1990b)岡島遺跡の土器胎土に関する考察.愛知県埋蔵文化財センター調査報告書(第14集)岡島遺跡,98-101.

各務原市埋蔵文化財調査センター(1999)古代かかみ野シンポジウム~邪馬台国・狗奴国時代の濃尾平野~資料集 木曽川両岸に栄えた古代文化,59p.

永草康次(1992)朝日遺跡出土の土器胎土.愛知県埋蔵文化財センター調査報告書(第31集)朝日遺跡Ⅱ(自然科学編),299-314.永草康次(1993)岡島遺跡出土の土器胎土.愛知県埋蔵文化財センター調査報告書(第43集)岡島遺跡Ⅱ・不馬入遺跡,141-152.永草康次(1994a)朝日遺跡SZ162出土の土器胎土.愛知県埋蔵文化財センター調査報告書(第34集)朝日遺跡Ⅴ,322-328.永草康次(1994b)伊勢湾岸地域の土器胎土の分析-弥生時代から古墳時代を中心として-.愛知県埋蔵文化財センター調査報告書(第34集)朝日遺跡Ⅴ,355-362.永草康次(1994c)S字状口縁台付甕の胎土の変化.愛知県埋蔵文化財センター調査報告書(第48集)松河戸遺跡,67-74.永草康次(1998)一色青海遺跡出土土器の岩石学的手法による胎土分析.愛知県埋蔵文化財センター調査報告書(第79集)一色青海遺跡(自然科学・考察編),101-108.

永草康次(1999)岐阜県養老町象鼻山1号墳出土土器の胎土.養老町埋蔵文化財調査報告第三冊 象鼻山1号古墳-第3次発掘調査の成果-,123-131.

永草康次・蔭山誠一(2000)朝日遺跡95年度調査区出土Ⅵ期土器の胎土分析とその考古学的評価.愛知県愛知埋蔵文化財センター調査報告書(第83集)朝日遺跡Ⅵ,540-551.

森 勇一・永草康次・楯真美子(1989b)町田遺跡出土の弥生土器胎土の特徴,愛知県埋蔵文化財センター調査報告書(第9集)町田遺跡,50-53.

森 勇一・伊藤隆彦・楯真美子・永草康次(1990)濃尾平野周辺地域における遺跡基盤層の粒度および鉱物組成.愛知県埋蔵文化財センター年報(平成元年度),131-143.

矢作健二・橋本真紀夫・赤塚次郎(1990)東海地域における弥生時代の土器の胎土分析.日本文化財科学会第7会大会研究発表要旨集,日本文化財科学会,24-25.

58

埴輪東8

埴輪7E

埴輪東7・8

青塚古墳出土土器の偏光顕微鏡写真 (1)埴輪(左:単ニコル,右:直交ニコル,写真の長辺約3mm)

59

壷形埴輪T-T

壷形埴輪no.2・5

壷形埴輪TK

青塚古墳出土土器の偏光顕微鏡写真 (2)壺形埴輪(左:単ニコル,右:直交ニコル,写真の長辺約3mm)

60

図版

61

43m42m

41m40m

39m38m

37m

36m

35m

34m33m

32m

37m

36m

35m34m

33m

32m

0 40m

新木津用水

青塚古墳測量図および周辺地形(1/1000)整備前

62

T-K区 断面図 1/50

32.5m32.5m

32.0m

31.5m

第1段基石列

基壇基石列

周濠

河原石層(客石・崩落石)

河原石混合褐色土

黒色土班入褐色土

茶褐色土礫混じり

第1段

T-A区・東拡張 第1段基石列 1/20 立面図

63

第1段基石列

基壇基石列

壺形埴輪

0 1m

37m

35m

33m

0 2m

茶褐色土礫混じり

区画石列

第2段

T-A区・東拡張 第1段基石列 1/20 平面図

64

青塚古墳整備風景

青塚古墳周濠調査

65

調査風景後円部

調査風景

調査風景前方部基石列精査

66

鏃形石製品出土状況

後円部中段の配石遺構

調査風景

67

調査風景

えんとうはにわ

円筒埴輪列と石敷き(壇状遺構北側)

68

壺形埴輪の出土状況中央の孔が壷形埴輪の底部

前方部西側下段の基石列と壺形埴輪

前方部西南隅土取による崩落部断面調査

69

前方部東側下段・中段区画石列

下段葺石断面

70

前方部前面の下段基石列と壺形埴輪

前方部西隅基石列

前方部西南隅

71

前方部前面の基石列と壺形埴輪

基石列と葺石断面右隅に区画石

72

壺形埴輪(1000)

鏃形石製品

(1002)

73

円筒形埴輪(1006)

鰭付朝顔形埴輪(1007)樽形埴輪(1004)

円筒形埴輪(1005)

74

円筒形埴輪

円筒形埴輪口縁部

円筒形埴輪内面調整(ケズリ) 凸帯設定技法(方形刺突)

75

壺形埴輪底部穿孔

壺形埴輪底部穿孔

壺形埴輪底部穿孔

76

平成9年度墳丘本体工事完了

平成9年度墳丘本体盛土

左:平成9年度墳丘盛土工事右:平成10年度墳丘裾工事

77

平成9年度墳丘植栽

平成9年度墳丘裾石設置

平成10年度壷形埴輪設置

78

79

ふりがな あおつかこふん

書名 青塚古墳

副書名

巻次

シリーズ名 犬山市埋蔵文化財調査報告書

シリーズ番号 第1集

編集者名 赤塚次郎・平松久和・正岡久直・永草康次

編集機関 犬山市教育委員会

所在地 〒484-8501 愛知県犬山市大字犬山字東畑36 TEL0568-61-1800

発行年月日 西暦 2001年3月30日

ふりがな 所収遺跡名

ふりがな 所在地

コード 北緯 東経 調査期間 調査面積㎡ 調査原因

市町村 遺跡番

青塚古墳

愛知県犬山市

字青塚141

0502 35度 19分 24秒

136度 55分 55 秒

1995.02.10~ 1998.03.31

計2700㎡

史跡整備事業に伴う 発掘調査

所収遺跡名 種別 主な 時代 主な遺構 主な遺物 特記事項

青塚古墳 墳墓

古墳 初頭 墳丘下層包含層 土師器

古墳 前期

前方後円墳1基 方形壇状遺構 配石遺構

壺形埴輪 円筒埴輪 鏃形石製品3点

4世紀中ごろの 前方後円墳 前方部頂に存在する方形壇状遺構

報告書抄録

あおつかこふん あいちけん いぬやまし

あざあおつか

°′″ °′″

80

史跡 青塚古墳発掘調査報告書

2001年 3月 30 日

編集・発行 犬山市教育委員会

〒484-8501愛知県犬山市大字犬山字東畑36

TEL 0568-61-1800

印刷 博文社

犬山市埋蔵文化財調査報告書第1集