Наука и жизнь 06-2010

-

Upload

nadines-docs -

Category

Documents

-

view

365 -

download

1

description

Transcript of Наука и жизнь 06-2010

Н

А

У

К

А

И

Ж

И

З

Н

Ь

6

2

0 1

0НАУКА И ЖИЗНЬ № 6, 2010Подписные индексы: 70601, 79179, 99349, 99469, 34174.

НАУКА И ЖИЗНЬISSN 0028-1263

2 0 1 0

Будет ли найден ген «оче-ловечивания»? Варакуш-ка у телефона Собираясь на Азовское море, помните

о том, где водятся черти Двадцать лет открытий Хаббла Никола Тесла: мифы и реальность Щит и меч на солнечном пляже С изобретением

велосипеда появилось увлекательное занятие – изобретать велоси-пед Граждане, бере-гите тепло!

6

Один из самых красивых л и с т о п а д н ы х в и д о в — рододендрон Шлиппенбаха.

Ус т о й ч и в , о т л и ч а е т с я завидной морозостойкостью с о р т а з а л и й н е м е ц к о й селекции Csardas.

Обильно и продолжительно ц в е т ё т р о д о д е н д р о н жёлтый. Цветки у этого растения очень душистые, оригинальной формы.

В н о м е р е :

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й Н а у Ч Н о - п о п у л Я р Н Ы Й Ж у р Н а л

2010Журнал основан в 1890 году. Издание возобновлено в октябре 1934 года.

В этом номере 144 страницы.

№ 6И ю Н ь

Н А У К А И Ж И З Н Ь

И. ГРАЧЁВА, канд. филол. наук — «Пример и образец эдемской красоты…». 300-ле-тие Царского Села ..................................... 2

БИНТИ (Бюро иностранной научно-техни-ческой информации) .............................. 10

Т. ЧЕРНИГОВСКАЯ, докт. биол. и филол. наук — В поисках «грамматического» гена (беседу ведёт канд. мед. наук А. Рылов) ................................................... 14

Ю. ФРОЛОВ — Наука о шишках .............. 16В. АЛПАТОВ, докт. филол. наук — Ужели

слово найдено? ......................................... 19Психологический тест ................................. 21В. БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ — Азовский

берег и непокорное море ....................... 22Л. СМИРЕННЫЙ, докт. техн. наук — Кос-

мические корабли космонавта К. П. Феоктистова ................................... 26

З. КОРОТКОВА — Ордена Великой Отече-ственной .................................................... 29

Вести из институтов, лабораторий, экспедиций

Н. КРУПЕНИК — Линии электропередач как разведчики недр (32). Т. ЗИМИНА, канд. хим. наук — Белухи зимуют во льдах (32); Ледовый панцирь Земли взят под контроль (33).

О чём пишут научно-популярные жур- налы мира ................................................. 36

Дорога железная, колёса бумажные ......... 39В. ГУБАРЕВ — Академик Лев Зелёный:

куда летят космические «птички»? ...... 40БНТИ (Бюро научно-технической инфор-

мации) ........................................................ 48Е. ГОРДЕЕВ, акад. — Вулкан, который дал

всем прикурить (записала канд. хим. наук Т. Зимина) ........................................ 50

В. ЛАРИОНОВ, докт. техн. наук, М. КОЗ-ЛОВ, канд. техн. наук, Д. ГРЯЗНЕВ — «Риск-Экстремум» — залог безопас-ности (записала А. Магомаева) ............. 53

П. ОБРАЗЦОВ, канд. хим. наук — Гений электричества и пиара ...........................56

Переписка с читателями

М. КРАМСКАЯ — Кологрив — город моего детства (61). О. ИЗМЕРОВ — Вновь о «Сап-сане» (61). Л. ЕФИМОВА — Памятник Учи-телю (62). А. СУПЕРАНСКАЯ, докт. филол. наук — Из истории фамилий (63).

Е. ЗОЛОТКО, докт. философии — «Мы шли под знаменем науки…» ..................64

В. ШЕМЯКИН, канд. техн. наук — Прави- ло трёх «Э», или Экономьте электриче-скую энергию! .......................................... 66

Психологический практикум .................... 69Математические досуги .............................. 69Кунсткамера .......................................... 70, 137

Н. МИТРОФАНОВ, канд. ист. наук — Ат-лантида русской жизни ......................... 72

Б. ВЫШЕСЛАВЦЕВ — «Где та жизнь, которая всё это наполняла?» ................. 73

О велосипедах (заметки из журнала «Наука и жизнь» за 1890—1891 годы) ... 76, 78, 80

Н. КОРЗИНОВ — Ещё шаг, и велосипед — в кармане ............................................. 77

«УМА ПАЛАТА»Познавательно-развивающий

раздел для школьниковЕ. ЛЕВИТАН, докт. пед. наук — Телескоп имени Э. Хаббла: 20 лет на орбите (81). И. КОНСТАНТИНОВ — Поющие игруш-ки из Романова (86). Н. ЧЕРНИКОВА, докт. филол. наук — Встать или стать? (88). В. ВИШНЕВСКИЙ, фотограф-анималист — Варакушку к телефону (90). Л. ОДИН-ЦОВА — Приключения щенка (93).

В. КАШИН, канд. ист. наук — Змеи в мифах и змеи в жизни. Культ змеи в Индии ..... 96

Наука и жизнь в начале XX века ............ 102А. МАРГОЛИНА, канд. биол. наук — Чем

опасны солнцезащитные кремы? ....... 103А. ШВЫРЁВА, канд. биол. наук — Под

знаком слона .......................................... 107Н. ВАСИЛЕНКО — «Сад ста цветов» ..... 110О. ЧУНИНА — Мозаика из кафельной

плитки ..................................................... 113Я. КУДЛАЧ — Одиннадцать с половиной

дюймов (научно-фантастический рас-сказ) ......................................................... 114

Ответы и решения ...................... 123, 130, 139С. СМИРНОВ — Цветёт «Царица ночи» ... 124Е. ГИК, мастер спорта по шахматам — По-

следняя любовь Василия Смыслова .. 126Маленькие хитрости ................................. 131В. ДАДЫКИН — Чай из трав на каждый

день .......................................................... 132Н. ЗАМЯТИНА — Вкусные чаи ............... 135Кроссворд с фрагментами ........................ 136Для тех, кто вяжет ...................................... 138В. ИЛЬИНА — Некапризные рододен-

дроны .................................................... 140

НА ОБЛОЖКЕ:1-я стр. — Символическая голова, где каж-

дому участку мозга приписана определённая способность. Рисунок из книги Самуэля Велза «Как читать характер человека», выпущенной в Нью-Йорке в 1870 году. Сегодня учёные считают, что в сознательной деятельности участвует весь мозг. (См. статью на стр. 14.)

Внизу: Самец варакушки в брачном наряде. Фото В . В и ш н е в с к о г о . (См. статью на стр. 90.)

3-я стр. — Цветут листопадные рододен-дроны, или азалии, ежегодно и очень обильно. Фото В . И л ь и н о й . (См. статью на стр. 140.)

� «Наукаижизнь»№6,2010.

Когда Пётр обосновался в новой столице — Петер-

бурге, пригородное сельцо Сарское приглянулось ему самому. И 24 июня 1710 года оно было «отписано» по при-казу царя его супруге, Ека-терине Алексеевне. Вскоре там был построен небольшой деревянный дворец. Лишь в 1722 году обветшавшее зда-ние заменили «каменными

По Руси истоРической

« П р и м е р и о б р а з е ц э д е м с к о й к р а с о т ы … »

300-летиецарскогоселакандидат филологических наук ирина ГРАчЁВА.

Фото Игоря Константинова.

Екатерининский дворец с ажурными въездными воротами.

Пётр I стремился обеспечить крепнущему русскому государству выход к Балтий-скому морю. и в 1700 году, бросив вызов могущественной Швеции, начал север-ную войну. Военная кампания, забравшая так много государственных средств и человеческих жизней, длилась с переменным успехом два десятилетия. По мере продвижения к балтийскому побережью Пётр, поощряя своих верных соратников, дарил им завоёванные земли. Царскому задушевному другу Александру Менши-кову досталась маленькая финская деревушка саари-Мойс, переименованная в сарскую мызу. и вряд ли тогда кто-нибудь мог предположить, что этому ничем не примечательному бедному селению суждено стать одним из самых прекрасных и прославленных уголков России.

палатами о шестнадцати свет-лицах», на месте же скром-ного «огорода» с рыбными прудами начали разбивать регулярный «голландский садик».

Петру не суждено было долго наслаждаться новой резиденцией (со временем она получила название «Цар-ское Село»). А вот дочь его, Елизавета Петровна, очень любила там бывать. Смолоду цесаревна страстно увлека-лась охотой, в Царском же

более сотни гектаров состав-лял заказник, «Зверинец», где разводили лосей, косуль, кабанов, зайцев для госуда-ревых потех.

С небольшой свитой ца-ревна без устали носилась верхом по окружавшим Царское Село перелескам и луговинам. Современники отмечали: миловидная и при-ветливая, Елизавета слави-лась ещё и как великолепная наездница, «была смела на лошади». Окрестности на-

«Наукаижизнь»№6,2010. �

полнялись звуком рогов, лаем собак, криками псарей и громом выстрелов. По тем временам места те были глу-хими и небезопасными. В 1735 году Елизавета послала из Царского Села своему петербургскому управителю просьбу купить побольше пороху и дроби и добавля-ла: «Купивши, сей же день прислать к нам… понеже около нас разбойники ходят и грозились меня разбить». Вряд ли это было шуткой: в самом Петербурге, в районе Фонтанки (тогда окраинном), лихо «шаловали» разбойни-ки, приводя в трепет петер-бургских обывателей.

Став императрицей, Ели-завета Петровна принялась расширять и украшать Цар-скосельский парк. По тради-ции и моде того времени его создавали как продолжение парадных дворцовых зал под открытым небом. В фигур-ные водоёмы, обрамлённые камнем, как в зеркало, за-думчиво гляделись изящные павильоны, вдоль аллей тя-нулись зелёные шпалеры подстриженных деревьев. Аккуратно сформированный кустарник, окружая ниши,

в которых стояли скамейки, служил душистым коридором в парковых лабиринтах да и удобной ширмой для лёгкого пасторального флирта. Лу-жайки перед дворцом с помо-щью затейливо вырезанного дёрна, песчаных дорожек, цветов и декоративных трав превращались в узорные ков-ры, посреди которых выси-лись на постаментах вазоны или статуи.

Батюшкины хоромы те-перь казались Елизавете слишком скромными. По требованию государыни, любящей роскошь и жаж-дущей постоянной новиз-ны, дворец то и дело пере-страивали, пока архитектор Франческо-Бартоломео Рас-трелли (в России его стали называть Варфоломеем) не создал в духе барокко величественный и пышный

Очень небольшой и нарядный павильон Эрмитаж возведён в 1744—1756 годах, когда строился и Екатерининский дворец. Он служил для увеселительных собраний узкого круга придворных.

Цветочный узор украшает территорию перед дворцом.

� «Наукаижизнь»№6,2010.

дворцовый ансамбль, укра-шенный богатой лепниной, колоннами, аллегориче-скими фигурами, масками львов и сиявший позолотой. Восхищённый М. В. Ломо-носов писал о нём:

…Если зданием прекрасным

Умножить должно звезд число,

Созвездием являться ясным

Достойно Сарское Село.

Обременять себя делами в загородных резиденци-ях Елизавета не любила. Уединившись с близкими ей людьми, она могла неделями не появляться из своих по-коев. А памятуя ночной двор-цовый переворот, который возвёл её на русский пре-стол, Елизавета опасалась, как бы однажды ещё одна роковая ночь не лишила её короны. До утра в полудрёме она слушала музыку или рас-сказы приближённых, потом спала полдня, затем уходила на прогулку или развлека-лась в Эрмитаже…

На устройство Царско-го Села Елизавета тратила огромные средства. К Селу подвели водопровод из сла-вящихся в округе Таицких ключей. Интерьеры двор-ца украсили позолоченная резьба и лепнина, причуд-ливые зеркала, расписные плафоны, изразцовые печи, каждая из которых являла со-бой произведение искусства. Из петербургского Зимнего дворца сюда перевезли Ян-тарную комнату, подаренную Петру I прусским королём Фридрихом-Вильгельмом I. Китайскую комнату напол-нили восточные редкости, в Оранжерейной зале круглый год благоухали экзотические цветы.

Главным украшением двор-ца стал двусветный, раззоло-ченный тронный зал с цвет-ным наборным паркетом. Иностранные дипломаты, вынужденные преодолевать его огромное пространство, чтобы приблизиться к трону, вполне могли прочувствовать мощь русского государства и величие его правителей.

П а р к о в ы й Э р м и т а ж , выстроенный Растрелли, первоначально окружал ка-нал с лёгкими подъёмными мостиками и фонтанами, придававшими ему особое изящество. Посетители Эр-митажа ахали от изумления, когда по знаку императрицы из-под пола вдруг поднима-лись сервированные столы с угощением. Дежурившая в подвале дюжина солдат была специально обучена работе с механизмами «для подъёма столов и прочих принадлеж-ностей».

Екатерина II, став импе-ратрицей, лето также

непременно проводила в Царском Селе. Но вычурная роскошь Елизаветинской эпохи ей не импонировала. Во дворце она устроила по своему вкусу более скром-ные и уютные покои. По её

По-своему красив ещё один па-вильон парка — Купальня.

Гранитная терраса, лест-ницы, дорожки, цветники и гранитная пристань — ком-плекс, созданный под руко-водством архитекторов Л. Руска и П. Неёлова.

«Наукаижизнь»№6,2010. �

распоряжению архитектор Ч. Камерон создал новый комплекс зданий, примыка-ющий к большому дворцу: Агатовые комнаты с висячим садиком и галерею с колон-надой. Состоявшая тогда фрейлиной В. Н. Головина рассказывала, что Екатерина особенно любила эту гале-рею: «На террасе перед ко-лоннадой находился диван, обитый зелёным сафьяном, и стол. Её величество за-нималась там делами рано утром». В погожие дни на-крывали «обед для избран-ных лиц под колоннадой». Желая переговорить с кем-либо из присутствующих наедине, Екатерина брала его под руку и, обойдя вокруг галереи, вновь возвращалась с собеседником к общей компании.

Изменился и облик парка. В 1768 году императрица отдала распоряжение: «В старом и новоразведённом садах шпа-лернику и штамбованных де-ревьев не подрезывать, кроме средней дороги от дворца к Ар-митажу; оную только с боков подстригать». В это время на смену регулярным паркам, где природа служила покорным материалом для воплощения художественных фантазий садовника, пришла мода на «естественные» или так назы-ваемые английские парки. В 1772 году в письме к Вольтеру Екатерина II признавалась: «Я ныне люблю до крайности английские сады, кривые до-

рожки, отлогие сходы, озёрам подобные пруды <...> К пря-мым дорожкам, единообраз-ным аллеям чувствую великое отвращение. Фонтаны также не могу терпеть, они застав-ляют воду принимать такое течение, которое несообразно природе».

И архитектору В. И. Неёло-ву было поручено разработать новый «Генеральный план всему Селу Царскому». Теперь лишь возле дворца сохраня-лись элементы регулярной парковой разбивки, остальной зелёный массив надлежало преобразовать в английский парк. Предпочтение, отданное такой планировке, демонстри-ровало политическую концеп-цию русской правительницы, поданную на завуалирован-ном языке садово-паркового искусства.

Искусствовед Н. Певзнер пояснял: «Пейзажный парк был изобретён философами, писателями и знатоками ис-кусств — не архитекторами и не садоводами. Он был изобретён в Англии, ибо это

был сад английского либе-рализма. <...> Свободный рост дерева был очевидным символом свободы роста индивидуума, серпантинные дорожки и ручейки — сво-боды английской мысли, и убеждения, и действия, а верность природе местно-сти — верности природе в морали и политике». Так и Екатерина, заявляя в письме к прославленному философу о любви к «естественным» паркам, кокетничала своим либерализмом.

При Екатерине II Цар-скосельский парк украсили новые постройки: Башня-руина, Китайская беседка (архитектор Ю. Фельтен), Нижняя и Верхняя ванны, Адмиралтейство, Птичный корпус (И. В. Неёлов), Кон-цертный зал (Д. Кваренги) и т.д. Вот как сказал об этом Г. Р. Державин в стихотворе-нии «Развалины»:

Павильон Грот, созданный по проекту В. Растрелли.

Павильон Верхняя ванна сто-ит на берегу небольшого пруда и относится к числу ранних памятников классицизма в парке Царского Села.

� «Наукаижизнь»№6,2010.

Здесь в полдень уходила в гроты,

Покоилась прохлад в тени;

А тут амуры и эротыУединялись с ней одни;Тут был Эдем

ее прелестныйНаполнен меж купин

цветов,Здесь тек под синий свод

небесныйВ купальню скрытый

шум ручьев;Здесь был театр,

а тут качели,Тут азиатский

домик нег;Тут на Парнасе музы

пели, Тут звери жили

для утех...

Многие садовые построй-ки, возведённые в период длительной Русско-турецкой войны 1768—1774 годов, по-вествовали о героических её этапах. На одной из колонн читаем лаконичную надпись: «Победам Ганнибала» (име-лось в виду взятие в 1770 году турецкой крепости Наварин). Кагульский обелиск посвящён разгрому войсками графа П. А. Румянцева превосходящей по силам армии турецкого визи-ря Галиль-Бея.

Особенно знаменита Чес-менская колонна, постав-ленная А. Ринальди посреди Большого пруда и украшен-ная корабельными рострами. Бронзовые барельефы на пьедестале колонны изо-бражают главные морские победы России: в Хиосском проливе, в Чесменской бухте и при Митиленах. (Во дворце Петергофа один из залов был отведён под картины, подробно показывающие ход Чесменского сражения.) Неслучайно граф Алексей Орлов, командовавший рус-ским флотом в этом сраже-нии, получил титул «Чес-менский».

Чесменская колонна установ-лена в честь морской победы русского флота в Эгейском море в ночь с 25 на 26 июня 1770 года, определившей исход Русско-турецкой войны.

Крестовый мостик.

«Наукаижизнь»№6,2010. �

Так Царскосельский парк приобрёл ещё одну функцию — хранителя исторической памяти. А. Ф. Тютчева, дочь поэта, говоря о Царском Селе, писала: «Там чувству-ешь себя в исторической рамке империи…»

При Екатерине II парк стал доступен для публики. А сколько романтических историй, счастливых взлётов временщиков, любовных и карьерных драм помнят его аллеи… Для екатерининского любимца А. Д. Ланского это место стало роковым. Здесь он, стремясь блеснуть искус-ством верховой езды, слетел с лошади и так сильно расшибся, что опасались за его жизнь. Здесь же на следующий год он неожиданно скончался после короткой и загадочной болезни. (Одни предполагали, что его «задушила горловая жаба», другие подозревали отравление, третьи — пере-дозировку секретных зелий, к ним якобы прибегал Ланской, стремясь удержать любовь императрицы.)

В Царском Селе чуть не оборвалась жизнь и самой Екатерины. Когда она раз-влекалась на Катальной горке, колёса лёгких саней, сколь-зившие в проложенных по спуску желобках, вдруг на полном раскате выскочили из колеи. Сани занесло, они накренились и неминуемо перевернулись бы и рухнули с большой высоты, если бы от-личавшийся небывалой силой Алексей Григорьевич Орлов, стоявший на запятках, не со-скочил и не налёг всем телом на борт саней, удерживая их. Только его исключительная сила, свойственная породе Ор-ловых, спасла государыню.

Г. Р. Державин, успешно служивший статс-секретарём у Екатерины II, однажды на царскосельском лугу принял участие в игре в «горелки», по-скользнувшись, упал и сильно

повредил руку. Сам он называл это «политическим падением», так как за время его отсутствия недоброжелательные при-дворные сумели восстановить против него императрицу.

С парком Царского Села связано множество легенд

и исторических анекдотов. Рассказывали, как один на-ходчивый солдат придумал способ попросить у Екатери-ны денежную помощь. Выйдя утром на прогулку, императри-

ца увидела возле дорожки, по которой обычно ходила, ма-ленькую, искусно сделанную ветряную мельницу, исправно махавшую крыльями. На ней была надпись: «Мели, мели да денежки бери». Обозначено было и имя солдата. Екатерине понравилась забавная игруш-ка, и она велела разыскать умельца. Командир полка хотел было за «дерзость» су-рово наказать шутника, но получил от императрицы па-кет с 50 рублями и запиской:

Камеронова галерея — дети-ще зодчего Чарльза Камеро-на, страстного почитателя античного искусства.

Мраморный, или Сибирский, мост, перекинутый между большим и Лебединым пру-дами, открывает панораму озёрной части парка.

� «Наукаижизнь»№6,2010.

«Деньги солдату отдать и на-казания иного не делать, как только при собрании в полку прочитать ему, какой штраф полагается тому, кто на чужой земле, не спросясь хозяина, мельницу построит».

Своему любимому внуку Александру Павловичу к его свадьбе с принцессой Луизой (в России её назы-вали Елизаветой Алексе-евной) Екатерина препод-несла роскошный подарок. Архитектору Д. Кваренги она поручила выстроить не-далеко от своей резиденции дворец, который и стали называть Александровским. Так в Царскосельском пар-ке появилось прекрасное здание, предназначенное не для официального на-следника, Павла Петровича, а для его старшего сына. И все воспринимали это как косвенное подтверждение ходивших тогда слухов, буд-то императрица намерена передать престол помимо Павла своему внуку.

Великий князь Павел с су-пругой приезжали в Царское

Село нечасто, лишь по пригла-шению Екатерины, в основ-ном тогда, когда протоколь-ные мероприятия требовали их присутствия. Немудрено, что цесаревич невзлюбил это место и, став императором, забросил его совершенно.

А в правление Алексан-дра I произошло событие, вызвавшее немало тайных пересудов. В 1820 году в цар-скосельском дворце начался пожар. Огонь шёл от дворцо-вой церкви и при необычай-ном ураганном ветре быстро охватывал одни за другим пышные покои. Петербург-ский генерал-губернатор М. А. Милорадович лично воз-главил пожарную команду, проскакав за час 22 версты от Петербурга до Царского Села. Император требовал прежде всего спасать Янтарную ком-нату. Самоотверженными усилиями пожарных удалось отстоять половину здания. Бранд-майор Добрончеев, отличившийся большой отва-гой, получил чин статского со-ветника, а его два сына были определены в Лицей.

При императоре Нико-лае I в моду вошло подража-ние средневековой готике. И в Царском Селе появились выполненные в этом духе постройки архитектора А. А. Менеласа — Арсенал, Ша-пель, Белая башня. По воле Николая I архитектор И. Мо-нигетти на берегу Большого пруда поставил точную ко-пию мечети в Адрианополе. Внутренним её убранством стали трофеи, вывезенные после того, как русские вой-ска захватили этот город в ходе очередной Русско-ту-рецкой войны. Но выполняла мечеть функции… летней бани. Едва окончили её от-делку, как началась Крым-ская война, исход которой доказал, что самолюбивый император явно поторопился торжествовать своё превос-ходство над турками таким обидным для них образом.

А. Ф. Тютчева, в то время фрейлина двора, вспомина-ла: летом, когда семейство Николая I выезжало за го-род, императрица Алексан-дра Фёдоровна любила пить утренний кофе в каком-либо из павильонов, ежедневно их меняя. Но при этом соблюдал-ся непреложный церемониал, согласно которому её дети и внуки приходили к ней по-здороваться и почтительно поцеловать руку. Тютчева пи-сала: «В Царском и Петергофе по утрам можно было видеть большой запряжённый фур-

Лицей навечно связан с име-нем Пушкина. На здании — мраморная доска с надписью: «Здесь воспитывался Алек-сандр Сергеевич Пушкин.

В этом доме многие годы жил историк, работая над «Историей государства Рос-сийского». Поэтому до сих пор дом называют «Домом Карамзина».

«Наукаижизнь»№6,2010. �

гон, нагруженный кипящим самоваром и корзинами с по-судой и с булками. По данному сигналу фургон мчался во весь опор к павильону, назначен-ному для встречи». А вслед за этим на аллеях парка появля-лись великокняжеские семьи, жившие в разных местах: «Великие князья в форме, ве-ликие княгини в туалетах, дети в нарядных платьицах, дамы и кавалеры свиты поспешно направлялись к намеченной цели». Порой эта торжествен-ная процедура занимала всё утро до самого обеда.

И всё же Царское Село приобрело особую зна-

чимость для россиян не столько из-за того, что оно стало одной из самых вели-чественных резиденций рус-ских венценосцев, а прежде всего потому, что тут прошла юность воспитанника Лицея А. С. Пушкина. Здесь пробу-дился его поэтический дар. Благодарные воспоминания о лицейской поре стали од-ним из лейтмотивов его твор-чества. Знаменательно, что и произведение, обратившее внимание на юного поэта признанных литературных авторитетов того времени, носило название «Воспоми-нания в Царском Селе».

Позже сам поэт признавал, что наравне с лицейскими воспитателями на его лич-ностное и творческое станов-ление влиял и сам парк с его

… чертогами, вратами,Столпами, башнями, кумирами богов, И славой мраморной, и медными хваламиЕкатерининских орлов…

Скульптура парка давала пищу не только уму и во-ображению юноши, но и эмоциям, погружая его в атмосферу высоких чувств и сильных страстей. В сти-

хотворении 1830 года он вспоминал:

Любил я светлых вод и листьев шум,И белые в тени дерев кумиры, И в ликах их печать не-движных дум. Всё мраморные циркули и лиры, Мечи и свитки в мрамор-ных руках, На главах лавры, на плечах порфиры —Всё наводило сладкий некий страх Мне на сердце, и слёзы вдохновенья При виде их рождались на глазах…

Пушкинские стихотворе-ния посвящены фонтану «Де-вушка с кувшином», статуям Н. С. Пименова «Парень, игра-

ющий в бабки» и А. В. Лога-новского «Парень, играющий в свайку». А в конце XIX века изображение самого Пушкина в пору его лицейской юности, сделанное Р. Бахом, пополнило ряд достопримечательностей Царского Села.

Ныне живёт этот городок общими для всех россиян буд-нями и заботами, но, когда по-падаешь в него, вспоминают-ся строки из царскосельского цикла Ф. И. Тютчева:

Тихо в озере струится Отблеск кровель

золотых,Много в озеро глядится Достославностей

былых. Жизнь играет,

солнце греет, Но под нею и под ним Здесь былое чудно веет Обаянием своим.

«Девушка с кувшином» — одна из самых известных скульптур Царского Села. Её создатель — крупный русский ваятель П. Соколов.

В центре небольшого лицей-ского сада стоит бронзовый памятник Пушкину-лице-исту, воздвигнутый в 1900 году. Скульптор — Р. бах.

10 «Наукаижизнь»№6,2010.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС НА ДОРОГЕ

На дорогах Англии по-явились грузовики с 13-метровым прицепом, за несколько минут разворачи-вающимся в компьютерный класс на 15 учебных мест. Это способ ликвидировать компьютерную безграмот-

ность в самых удалённых уголках страны. Компьютер преподавателя подключён к большому монитору, ко-торый хорошо виден всем ученикам. Предусмотрен складной пандус для въез-да инвалидной коляски. На снимках показаны фазы развёртывания передвиж-ного класса.

СЕКРЕТЫ ШЕЛКОВИЧНОГО ЧЕРВЯ

Китайские императоры на протяжении нескольких ты-сячелетий охраняли секреты изготовления шёлка. Каж-дого, кто пытался вывезти за пределы страны шелко-вичных червей или их яички, немедленно казнили. Тем не менее шелководство посте-пенно распространилось в Японию, Корею и некоторые другие страны. Сейчас Китай предлагает каждому жела-ющему все секреты шелко-вичного червя в статье о его геноме, опубликованной в интернете.

Китайские генетики срав-нили геномы множества местных пород шелкопряда из разных районов Китая и других стран, а также про-вели сравнение их ДНК с ДНК диких родственников этого насекомого. Результаты ис-следования показали, что одомашнивание произошло сравнительно быстро. Но осталось неясным, где имен-но, в каком районе Китая жили люди, которым 5000 лет назад впервые пришло в голову собрать множе-ство гусениц, содержать их, кормить свежими листьями шелковицы, а затем разма-тывать коконы окуклившихся гусениц, прясть полученные нити и делать из них велико-лепные ткани.

Генетики выявили у одо-машненного шелкопряда 354 гена, изменившихся под влиянием искусствен-ного отбора. Гусеницы стали более прожорливыми, про-изводство шёлковой нити увеличилось, гусеницы пере-стали свёртываться в кольцо при прикосновении к ним, хорошо выносят скученность при содержании, а бабочки утратили способность к по-лёту и разучились прятаться от птиц — ведь их охраняет человек.

ЛЕЧЕБНЫЙ ПЕРСТЕНЬОдна английская фирма

испытывает новое сред-ство лечения кожных болез- ней — гибкий светящийся пластырь на основе орга-нических светодиодов (см. фото на с. 11). Поражённый участок кожи смазывается лекарственным кремом, в

«Наукаижизнь»№6,2010. 11

40 лет, у которых случались боли в нижней части позво-ночника: есть опасность вы-звать приступ радикулита.

ПОХОЛОДАЛО ВНЕЗАПНОСчитается, что существен-

ные изменения климата про-исходят медленно. Однако канадские исследователи из университета Саскачевана показали, что во время мало-го ледникового периода, на-чавшегося 12 800 лет назад и продолжавшегося 1300 лет, холод вступил в свои права очень быстро — всего за не-сколько месяцев.

Канадцы изучили осадки, накапливавшиеся тысячеле-тиями на дне одного из озёр на западе Ирландии. Оказа-лось, что 12 800 лет назад менее чем за год в этом озе-ре практически исчезло всё живое. Как говорят авторы исследования, «озеро слов-но в один момент перенесли из Ирландии на Шпицбер-ген». Причина такого резкого похолодания известна: из-за

потепления рухнули ледовые плотины, огораживавшие ледниковые озёра на терри-тории Канады. Миллиарды кубометров холодной воды хлынули в Атлантику. Из-за этого прервалось тёплое течение Гольфстрим и всё Северное полушарие зарос-ло льдом на тысячи лет.

ВЬЮЧНЫЙ РОБОТКорпорация «Бостон Дайне-

микс» (США) сконструировала четырёхногого робота, спо-собного нести груз. Это соз-дание размером с большую собаку или небольшого осла само весит 109 килограммов и может нести по ровному месту груз до 150, а по пере-сечённой местности — до 54 килограммов. Робот способен преодолевать уклон до 35 градусов. Агрегат приводит-ся в движение двухтактным одноцилиндровым 15-силь-ным мотором. Управление осуществляется по радио, но «ослик» имеет модуль GPS, чтобы не заблудиться.

котором содержится меди-камент в связанной форме. Свет специально подобран-ной длины волны высвобож-дает лекарство. Оно впиты-вается в кожу и оказывает своё действие, не влияя на окружающие здоровые участки кожи и более глубо-кие ткани. Пластырю можно придать любую форму или вырезать его по размерам больного участка.

ПРОСТОЙ СПОСОБ ПРОВЕРИТЬ СЕРДЦЕ

Японские медики пред-лагают несложный тест для проверки состояния сер-дечно-сосудистой системы. Сядьте на пол, вытянув ноги (см. фото), и попытайтесь дотянуться до кончиков паль-цев на ногах. Опыты, прове-дённые на 526 добровольцах возрастом от 20 до 83 лет,

показали, что утрата гибко-сти тела сопровождается утратой гибкости артерий, а это грозит повышенным кровяным давлением и, воз-можно, сердечными непри-ятностями. Биологическая природа такой связи не вполне ясна, но автор иссле-дования, профессор Кента Ямамото, подчёркивает, что мышцы и связки, отвечаю-щие за гибкость тела, со-стоят из тех же материалов, что и стенки сосудов. Есть некоторые эксперименталь-ные доказательства того, что, тренируясь на гибкость, можно улучшить состояние артерий. Но это исследова-ние было недостаточно мас-штабным и ещё нуждается в подтверждении.

Впрочем, американский специалист по спортивной медицине Томас Энтони не рекомендует проводить данный тест людям старше

12 «Наукаижизнь»№6,2010.

ДОМАШНЯЯ ТЭЦВ Японии получили по-

пулярность выпускаемые фирмой «Хонда» домашние энергетические агрегаты. В подвале стоит звукоизоли-рованный одноцилиндро-вый дизель, работающий на природном газе (см. фото). Эта мини-электро-станция даёт один киловатт электроэнергии и 2,8 кило-ватта тепловой энергии в виде горячей воды, которая накапливается в баке с те-плоизоляцией и постепенно расходуется на отопление и бытовые нужды. Домаш-нее производство электро-энергии покрывает 50% её годового расхода, а горячая вода — 80% потребности. Можно было бы поставить движок помощнее, чтобы коттедж вообще обошёлся без подключения к сети, но тогда возникнет избыток горячей воды.

В японских домах уже установлено 80 000 таких агрегатов, начали их экс-портировать в США, гото-вится продажа и в странах Европы.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ И АСТРОНОМЫ

Для американских астро-номов наступила передыш-ка: с переходом телевидения в США на цифровое вещание временно освободились радиочастоты в диапазоне 700—800 мегагерц, ранее занятые аналоговыми теле-передачами. Как раз на этих волнах можно ожидать от-крытия новых галактик, воз-никших в те времена, когда

Вселенная была вдвое моло-же, чем сейчас. Кроме того, в освободившемся диапазоне специалисты надеются най-ти сигналы новых пульсаров — нейтронных звёзд, пе-риодически испускающих радиоволны. Для исполь-зования открывшихся воз-можностей уже смонтирован новый радиоприёмник на огромном радиотелескопе в Аресибо (Пуэрто-Рико).

П р а в д а , п е р е д ы ш к а продлится лишь около года: высвободившиеся частоты распродаются на аукционах операторам мобильной свя-зи и другим заинтересован-ным лицам.

ГОРЮЧЕЕ ИЗ СПИТОГО ЧАЯ

Пакистанские учёные из университета в Исламаба-де, нагревая высушенный спитой чай вместе с наноча-стицами кобальта в качестве катализатора, получают жид-кость, пригодную как горю-чее для дизелей. Побочные продукты — смесь паров этанола и газов этана и ме-тана, а также уголь — тоже могут идти в дело.

Человечество ежегодно потребляет не менее четы-рёх миллионов тонн сухой чайной заварки, но если распространение этого то-вара давно налажено, то

массово накапливать отходы чаепития для производства горючего пока никто не со-бирается.

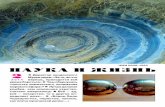

ГОРЫ РАСТУТ В ТЁПЛОМ КЛИМАТЕ

Почему все самые высо-кие горы Земли находятся вдали от полюсов, ближе к тропикам и экватору? Как утверждают геологи из уни-верситета Орхуса (Дания), проанализировавшие осо-бенности горных хребтов в поясе от 60 градусов южной до 60 градусов северной долготы, всё дело в ледовой эрозии. Ледники, стекающие с вершины, постепенно её истирают, а в тёплом клима-те ледяные шапки меньше, что позволяет горам оста-ваться высокими.

ТРЕУГОЛЬНЫЕ СНЕЖИНКИКак известно, подавляю-

щее большинство снежинок обладают шестиугольной симметрией. Однако экспе-риментаторам из Калифор-нийского технологического института удалось получить на специально сконстру-ированной установке до-вольно редкие в природе треугольные снежинки, а также шестиугольные, в основе которых всё же ле-жит треугольная форма (см. фото).

«Наукаижизнь»№6,2010. 13

«САМУРАЙ» СЛЕДИТ ЗА ТОЛПОЙ

Улицы больших городов, супермаркеты, станции ме-трополитена, вокзалы и аэро-порты увешаны телекамера-ми наблюдения. Проблема в том, что на их мониторы постоянно должны смотреть бдительные операторы. В Лондонском университете создана самообучающаяся компьютерная программа «Самурай», самостоятельно выявляющая в толпе подозри-тельно ведущих себя людей. «Самурай» поднимает трево-гу, если находит чьё-то пове-дение странным. Например, в аэропорту вдруг появилась женщина с длинной палкой в руках, снующая то здесь, то там. В ответ на тревожный сигнал оператор смотрит на экран, определяет, что это уборщица со шваброй, и отменяет тревогу. В даль-нейшем программа не будет возражать против появления уборщиц. В супермаркете «Самурай» сможет научиться отличать нерешительного, долго выбирающего товар покупателя от вора, пригля-дывающегося, где что можно незаметно украсть. Отладку программы авторы намерены завершить к концу 2011 года.

ПО ПРИМЕРУ КИТОВНемалую проблему для

морского флота составляют морские растения, кораллы, моллюски, черви и другие животные, которые посе-ляются на корпусе судна. Постепенно они настолько увеличивают сопротивле-ние движению, что корабль приходится ставить в сухой док и очищать от наростов. Операция может занять до двух лет. Правда, сейчас су-

ществуют ядовитые краски, почти полностью предот-вращающие прилипание не-желательных пассажиров. Но яд понемногу растворяется в воде, нанося большой вред окружающей среде.

Немецкий зоолог Кристоф Баум недавно обнаружил, что в коже некоторых ки-тов существуют тончайшие канальцы, через которые понемногу сочится слизь с ферментами, растворяющи-ми белковый клей, которым обитатели моря прикрепля-ются к любой поверхности. Поэтому кожа кита остаётся чистой, и его быстрому пла-ванию ничто не мешает.

Это открытие натолкнуло американских судострои-телей на идею по тому же принципу подавать на по-верхность днища безвред-ные слизистые вещества. На стальном корпусе возникает слой слизи толщиной 0,7 мм, к которому трудно прикре-питься различным личинкам или спорам водорослей. Если же отдельные организ-мы всё же прикрепляются, поток воды вскоре смывает слизь вместе с обрастате-лями, а из отверстий посту-пает свежий защитный слой. Вдобавок слизистая смазка уменьшает сопротивление воды. Идея пока испытана только на модели.

ПЕРВАЯ ЛЬНЯНАЯ ТКАНЬПервой одеждой древ-

него человека примерно 70 тысяч лет назад служили, насколько известно, шкуры животных. Позже люди на-учились использовать для изготовления одежды рас-тительные волокна.

Недавно археологи нашли в пещере на западе Грузии

остатки льняных волокон вре-мён палеолита. Некоторые из них окрашены природными пигментами в чёрный, розо-вый и бирюзовый цвета. Если бы волокна окрасились из-за физико-химических процес-сов в почве, их расцветка была бы одинаковой, так что это явно результат деятельно-сти древних текстильщиков. Крашение льна — довольно сложный процесс, и удиви-тельно, что люди палеолита его освоили. Радиоуглерод-ное датирование показало возраст этого льна — около 36 тысяч лет. Примерно в то вре-мя в Европе появились пер-вые пришельцы из Африки, где зародился современный человек. Видимо, прохладный климат Европы заставил их озаботиться изготовлением одежды.

На микрофотографиях — фрагменты волокон льна из верхнего палеолита. Шкала из тонких линий, вставлен-ная в окуляр микроскопа, показывает масштаб в мил-лиметрах и их долях.

ВНОВЬ О ТУРИНСКОЙ ПЛАЩАНИЦЕ

В гробнице возрастом око-ло 2000 лет, раскопанной близ Иерусалима, международная группа археологов нашла плащаницу (погребальный саван) того времени. Сравне-ние со знаменитой Туринской плащаницей, в которую, как считают, был обёрнут при погребении Христос, пока-зало, что во времена Христа тканые изделия были гораз-до более примитивными. Тем самым подкрепляются результаты радиоуглерод-ного датирования и искус-ствоведческого анализа, согласно которым Туринской плащанице не 2000, а при-мерно 600—700 лет (см. «На-ука и жизнь» № 11, 2007 г.).

В материалах рубрики использованы сообщения следующих изданий: «Econo-mist» и «New Scientist» (Ан-глия), «Bild der Wissenschaft», «Geo» и «Der Spiegel» (Гер-мания), «New York Times», «Science», «Science Illustra-ted» и «Science News» (США), «Ça m’interesse» (Франция), а также сообщения агентств печати и информация из интернета.

14 «Наукаижизнь»№6,2010.

— Самое яркое отличие человека от животных — это речь. Откуда у наших предков взялась способность разгова-ривать?

— Одна из самых неожиданных гипотез в ней-ролингвистике гласит, что способность к созда-нию языка нам подарила генетическая мутация. Причём не исключено, что тот же генетический механизм отвечает и за развитие шизофрении. Известный британский специалист по шизо-френии Тимоти Кроу опубликовал в 2000 году работу «Шизофрения — цена, которую Homo sapiens платит за язык». По его мнению, эта болезнь и язык имеют общий эволюционный корень — как раз ту самую мутацию. Она под-корректировала развитие мозга таким образом, что полушария начали развиваться относитель-но независимо. В частности, левое стало от-ветственным за речь. Но как раз из-за того, что полушария приобрели разные «профессии», у некоторых людей мозг в целом не справляет-ся с таким сложнейшим управлением. Тогда и развивается недуг — шизофрения. Кстати, главное, в чём она выражается, — расщепление личности с последующими нарушениями воли, эмоций, мышления и речи.

— А ген, отвечающий за речь, уже найден?

— Поиском «языкового» гена, или, как его называют, гена «грамматики», занимаются многие учёные. В 2001 году в журнале «Na-ture» была опубликована статья одного из

самых знаменитых психолингвистов Стивена Пинкера, автора книги «Языковой инстинкт». В статье сообщалось, что наконец-то найден языковой ген, сделавший человека челове-ком.

Ведь, кроме людей, никто в природе не способен к речи. Конечно, коммуникация есть в любой живой системе. Даже амёбы друг с другом «разговаривают» химическим образом. Но язык с особым грамматическим типом его организации есть только у чело-века. В нашем языке существуют фонемы, морфемы, слова, фразы, тексты. У животных же — только закрытые списки сигналов, то есть сколько-то врождённых «слов», не более нескольких десятков. А в человеческий мозг заложен алгоритм, с помощью которого мы можем порождать бесконечное количество сигналов.

— Этот алгоритм и программирует «грамматический» ген?

— Возможно. Публикация Пинкера спер-ва была воспринята как сенсация. Вскоре выяснилось к тому же, что у шимпанзе не-которые фрагменты этого гена — FOXP2 — отсутствуют. Такое открытие, казалось бы, отлично объясняло, почему только у людей есть разговорный язык. Исследова-тели сравнили версии этого гена у людей и шимпанзе, горилл, орангутангов, макак и мышей. Оказалось, что человеческая версия FOXP2 имеет два ключевых отличия. Они определяют способность человека делать микродвижения языком и гортанью, необ-ходимые для членораздельной речи. Язык

В п о и с к а х « г р а м м а т и ч е с к о г о» г е н а

Речь — сложнейшая деятельность, присущая только человеку. Как мозг справляется с её организацией? Какие его способности запрограммированы генетически, а какие — развиваются в процессе обучения?

Речевые механизмы мозга — предмет изучения нейролингвистики, науки отно-сительно новой. О том, чем занимается эта область науки о мозге, рассказывает доктор биологических и филологических наук Татьяна Владимировна ЧЕРНИГОВ-СКАЯ, профессор Санкт-Петербургского государственного университета. Беседу ведёт специальный корреспондент жур-нала «Наука и жизнь» кандидат медицин-ских наук Александр Рылов. Профессор Санкт-Петербургского государ-

ственного университета Т. В. Черниговская.

Н А у К А . В Е С Т И С П Е Р Е д Н Е Г О К Р А Я

и н т е р В ь ю

«Наукаижизнь»№6,2010. 15

— уникальная способность, присущая ис-ключительно людям.

Но, увы, уже вскоре ген FOXP2 нашли у котят, цыплят и даже у крокодила, который эволюционно отстоит от человека весьма далеко.

— А может, у крокодила этот ген играет какую-то другую роль, скажем «плака-тельную»?

— Это маловероятно. Недавно московский физиолог профессор Константин Анохин показал, что поломка ещё одного из генов (FOXВ1) ведёт к поражению кратковремен-ной памяти, что тоже отражается на речевых функциях, например на чтении. А память — гораздо более общая, неспецифическая функция мозга, чем речь.

Учёные считают, что такая сложнейшая способность человека, как речь, не может быть сосредоточена даже в одной нашей хромосоме, где «упакованы» тысячи ге-нов. Сегодня, в 2010 году, представляется маловероятным, что «грамматический» ген вообще будет когда-либо открыт в геноме человека.

— Но если не существуют специали-зированные гены речи, то, может быть, известны какие-то другие молекулярно-генетические основы нашего «очелове-чивания»?

— Возникновение даже только речи вряд ли могло быть обусловлено какой-то одной мутацией, не говоря уже о становлении всего набора чисто человеческих особенностей мозга. Важнейшая из них заключается в том, что объём мозга в процессе его эволюции увеличивался в основном за счёт новой коры (области коры головного мозга, только наме-ченные у низших млекопитающих, у человека составляющие основную часть коры).

В 2006 году, благодаря открытию группы генетиков из Калифорнийского универси-тета под руководством Кэтрин Поллард, стало понятно, как это могло произойти. Сравнивая геномы человека и шимпанзе, учёные выделили ген, который мутировал у человека чрезвычайно быстро и позволил ему обогнать в интеллектуальном развитии древних сородичей. Этот фрагмент ДНК на-звали зоной ускоренного развития 1 (human accelerated region 1, HAR1). Исследователи утверждают, что открыли ген, который от-вечает за эволюцию нашего мозга. Возмож-

но, одна часть генома человека в течение длительного времени развивалась в 70 раз быстрее, чем весь генетический код в целом. Это и привело к тому, что появился Homo sapiens.

Однако самое загадочное свойство гена HAR1 заключается в том, что его мутация случилась очень давно. Прошло множество тысячелетий, в течение которых это поче-му-то не обеспечивало никакого видимого прогресса в нашем развитии.

Мы пока не понимаем, что вдруг позволило мозгу внезапно стать несравненно более эффективным, хотя он уже сотни тысяч лет имел объём, достаточный для возникновения сложного поведения и языка. Археологи и антропологи лишь фиксируют таинственный взрыв креативных способностей древних людей примерно 50—70 тысяч лет назад. Вполне вероятно, что именно во время этого взрыва и сформировались механизмы мозга человека, необходимые для возникновения речи и других наших уникальных способ-ностей.

— Но ведь сами по себе ни мутации, ни увеличение объёма коры ещё не сделали нас людьми. Изменившийся мозг должен был начать работать как-то по-иному. Об этом что-то известно?

— Давайте вспомним о механизмах памяти и обучения в процессе развития человека. Важнейший из них — мимезис, способность к копированию, подражанию, имитации. От-крытие зеркальных нейронов профессором Джакомо Риззолатти и его коллегами из Пармского университета, которое считают самым крупным в нейропсихологии за по-следние десятилетия, подтверждает, на-сколько имитация важна для познавательно-го развития, да и для возникновения языка.

В 1996 году в журнале «Cognitive Brain Re- search» была опубликована статья «Пре-моторная кора и узнавание моторных дей-ствий». Её написали итальянские учёные Джакомо Риззолатти, Лучано Фадига, Лео-нардо Фогасси и Витторио Галлезе.

Исследователи предположили существо-вание в мозге зеркальных нейронов — основу

В мозге более 100 миллиардов нейронов (кле-ток, генерирующих и передающих нервные импульсы), 2,8 миллиона километров нерв-ных волокон. Этого хватит на то, чтобы 68 раз обвить Землю или 7 раз протянуть до Луны! И каждый нейрон знает свои функции. Сигналы приходят по адресу (в определённую область мозга) с изумительной точностью и скоростью.

16 «Наукаижизнь»№6,2010.

мимезиса, имитации. Зеркальные нейроны — это клетки коры мозга, которые активи-руются не только тогда, когда организм сам выполняет действие, но и когда видит, как это делает другой. Изначально Риззолатти обнаружил эти нейроны у обезьян. Исследо-ватели проводили эксперименты на макаках, которым вживили в нижнюю часть лобной коры, отвечающей за движения, электроды для регистрации электрической активности нервных клеток. Пищу помещали в коробку, откуда животное должно было её достать с помощью специальных инструментов. По-разительное открытие итальянских учёных было сделано в тот день, когда один из ис-следователей случайно сам проделал ту же процедуру на глазах у обезьяны. Животное на это отреагировало, но абсолютно не-ожиданным способом. Сама обезьяна не шевельнулась. Поэтому поразительным для учёных оказалось то, что клетки её двигательной коры пришли в возбуждённое состояние, причём отпечаток их активности стал почти зеркальным отражением той электрофизиологической картины, которая наблюдалась, когда животное само доста-вало пищу.

К экспериментам подключились аме-риканские и британские лаборатории. Зеркальные нейроны нашли у человека, но для этого использовали не вживлён-ные электроды, а более щадящие для испытуемых методы исследования мозга. При помощи функциональной магнитно-резонансной и позитронно-эмиссионной томографии, а также магнито- и электро-энцефалографии несколько независимых исследовательских групп подтвердили существование в коре головного мозга областей, которые активируются как при выполнении человеком определённых действий, так и тогда, когда человек просто смотрит или воображает, как эти действия выполняет кто-то другой.

Рисунки голландского художника Морица Эше-ра (1898—1972), которые можно толковать как работу зеркальных нейронов.«Рисующие руки» (1948) — одна рука зеркаль-но повторяет рисунок другой.«Волшебное зеркало» (1946). И в мозге сигналы проходят по зеркальным нейронам, как суще-ства за зеркалом.

Долгое время мыслитель-ную деятельность, разум

никак не связывали с мозгом. Аристотель (IV век до н.э.) считал, что мозг — особая железа, вырабатывающая холодную слизь для охлажде-ния других, слишком горячих органов. По его мнению, че-ловек умнее животных по-тому, что его мозг крупнее и может лучше охлаждать орган, занимающийся мыш-лением, — сердце. Хотя ещё за полтора века до него врач Алкмеон Кротонский, ученик Пифагора, предположил, что мозг — орган мышления.

Так или иначе, к XVII веку это представление стало обще-принятым, и опыты на жи-вотных показали, что разные части мозга, видимо, имеют разные функции. Усвоив эту мысль, венский врач Франц-

Шпурцгеймом, Галль выпустил четырёхтомный труд под длин-ным названием «Анатомия и физиология нервной системы в целом и мозга в частности». В этом труде имелись под-робные карты с указанием шишек и связанных с ними талантов. Здесь фигурировали храбрость, честолюбие, по-этичность, память, любовь к детям, скупость, властность, скрытность, самолюбие — в общей сложности 27 особен-ностей характера и ума. Сам Галль называл свою теорию «физиогномической системой докторов Галля и Шпурцгей-ма», а термин «френология» (в переводе с древнегреческого — наука о разуме) придумал английский сторонник Галля Томас Форстер в 1815 году.

Френология приобрела большое влияние и множество

Йозеф Галль в 1796 году соз-дал учение, согласно которому если у человека особо развиты какие-то способности, то со-ответственно увеличена от-вечающая за них часть мозга. А раз она увеличена, то череп в этом месте выгибается на-ружу, образуя шишку. Если же, напротив, какая-то душев-ная способность у человека уменьшена, на определённом месте в черепе вдавленность. Так что, если точно промерить черепа множества людей с разными чертами характера и разными умственными спо-собностями и соотнести бугры и впадины их голов с этими особенностями, можно будет чётко распознать характер человека.

В 1819 году вместе с со-автором, бывшим своим сту-дентом Иоганном-Кристофом

н а У к а о Ш и Ш к а х

«Наукаижизнь»№6,2010. 17

Скорее всего, зеркальные нейроны нужны нам для того, чтобы понимать действия дру-гих. Мы можем делать это разными спосо-бами. Например, некто берёт с блюдца кон-фету. В первом случае мы могли бы описать происходящее с помощью определённой интеллектуальной процедуры. Есть блюдце и рука, которая производит хватательное движение. Из этого можно вывести некий смысл: человек взял сладость. Так возни-кает понимание произошедшего события. Во втором случае действие воспринимается моторной системой мгновенно. Картинка фиксируется корковыми нейронами, за-ставляя наблюдателя прочувствовать эту операцию, как бы выполнив её лично. Это и есть способ, каким мы воспринимаем

чьё-то действие, — посредством чувства, а не размышления. Вот в чём, возможно, и заключается роль зеркальных нейронов в моз-ге человека!

Имитация лежит и в основе социальных функций. На ней основано восприятие эмоций других людей. Когда мы смотрим грустный фильм, то сочувствуем герою благодаря включению зер-кальных нейронов. Их участие в механизмах человеческих эмоций уже было доказано в сложнейших экспериментах с регистрацией электрической активности мозга у здоровых людей.

Кстати, имитация давно используется в практической психологии. Известно, что при доверительном общении люди довольно быстро начинают копировать жесты, мимику, интонации друг друга. Думаю, что понимание работы зеркальных нейронов поможет разо-браться в природе аутизма и всего спектра подобных нарушений, включая шизофрению. При этой болезни человек перестаёт по-нимать, что делают другие. Ему не хочется общаться с окружающими. Это может про-исходить и из-за поражения зеркальных нейронов.

Как считает профессор Риззолатти, зер-кальные нейроны — биологический фунда-мент и всей человеческой культуры. Впи-саться в неё, впитать её наш мозг способен благодаря этим системам.

последователей в Европе, а позже и в США. Причём любо-пытно, что френологические карты составлялись не только по черепам живых людей, чьи способности можно было изу- чить, или по сохранившимся черепам знаменитостей, но и по позднейшим изображени-ям великих людей, от которых не осталось прижизненных портретов или скульптур. Так, френологи учитывали в своих построениях шишки на бюстах Гомера и Моисея. Еще до публикации четырёхтомника австрийские власти начали при назначении чиновников на должность учитывать распре-деление шишек на их головах, а в школах стали выявлять особо талантливых учеников по тем же шишкам.

Френология, став светским увлечением для салонов, породила массу шуток и ка-рикатур, а в России знаме-нитый Козьма Прутков издал

в 1860 году либретто воде-виля «Черепослов, сиречь Френолог». Главный герой, сватаясь к дочери френолога, был отвергнут её отцом за от-сутствие шишек, говорящих о моральных и умственных достоинствах претендента. Тогда знакомый фельдшер предлагает набить ему нуж-ные шишки молотком, и всё кончается счастливой по-молвкой.

Развитие науки о мозге по-степенно показало несостоя-тельность френологии. Но эта лженаука смогла несколько затормозить развитие нейро-физиологии: когда в 70-х годах XIX века начали появляться серьёзные работы о локализа-ции функций в коре головного мозга, первое время многие специалисты принимали их за пропаганду всё той же без-основательной теории и от-метали с негодованием.

Юрий ФРОлОВ, биолог.

Учебным пособием в преподава-нии френологии служили кроме карт точные скульптурные воспроизведения голов вели-ких людей. В одном из музеев Англии сохранилось такое изо-бражение головы самого Галля со всеми шишками.

18 «Наукаижизнь»№6,2010.

— Раз уж мы заговорили о культуре, скажите, можно ли сегодня объяснить способности её величайших мастеров, исходя из наших знаний о мозге?

— Некоторое время назад я прочла статью, где в заглавии ставился вопрос «Когда Моцарт стал Моцартом?» Автор её — Ю. И. Аршавский, работающий в университе-те Сан-Диего, в Калифорнии. Обсуждались два возможных ответа. Первый: Моцарт стал Моцартом в момент формирования зиготы (оплодотворённой яйцеклетки), то есть при зачатии. Второй: он стал гением позже, в процессе пре- и постнатального развития (то есть от зачатия до смерти). Традиционно было принято считать, что последний ответ более правильный. Кстати, таким образом ставился и вопрос о том, наследуется ли ге-ниальность. Между прочим, Джеймс Уотсон, получивший вместе с Фрэнсисом Криком Нобелевскую премию за открытие двойной спирали ДНК, считает, что генетически на-следуется и глупость...

Мы знаем, что генетически предопреде-лена только общая архитектоника мозга, включая и межнейронные связи. Зато микроархитектура центров, участвующих в познавательных функциях, складывает-ся относительно случайно уже в процессе развития. Примечательно, однако, что музыкальные способности наследуются гораздо чаще (почти в 80% случаев!), чем стихотворные, математические или ка-кие-либо другие. Таким образом, в мозге Моцарта изначально было заложено нечто такое, что отличало его от других людей. Аршавский допускает, что Моцарт стал Моцартом при зачатии.

Я не считаю, что буквально всё определено генетикой. Да, конечно, если Господь не дал человеку выдающихся музыкальных, или математических, или литературных способ-ностей, гения из него не воспитает никакая самая изысканная школа. Но гений — это не только гены, но и огромная работа личности над собой. К тому же труд учителей и влияние социальной среды. Мозг должен быть напол-нен культурой, иначе он пропадёт.

— Просматривается ли уже сегодня нейропсихологический механизм, кото-рый на подсознательном уровне тормо-зит наши «животные» инстинкты? В чём здесь может состоять отличие в работе мозга социльно нормального человека и подонка?

— Я сама дополню ваш вопрос: а вправду ли он подонок? Может, у него просто сло-ман в мозге «человеческий контролёр» над инстинктами?

Не так просто объяснить, что считать инстинктом. Это что-то вроде игральный карты джокера. Когда нет удовлетвори-

тельного объяснения чему-то, говорят: это инстинкт. Учёного такая позиция не устраивает. Например, если человек готов зажечь мировой пожар, считая себя впра-ве выбирать путь развития человечества, — что это? Освободившийся из подкорки инстинкт к массовому уничтожению лю-дей? Но почему он подавлен у других, готовых жертвовать собой ради даже не-знакомых им сограждан? Или и там и тут, по сути, одно и то же — инстинкты, только разной окраски?

А может, инстинкты тут ни при чём? Всё дело в воспитании, идеологии, нравственных ориентирах? Пока это едва ли объяснимо.

— И нельзя опереться на нейробиоло-гические данные?

— Вот пример. В мозге есть участок — вен-тромедиальная префронтальная кора. Она отвечает за эмоциональные реакции. При её повреждении или неправильной работе человек вдруг начинает себя вести порази- тельным образом. Он намного больше, чем здоровые люди, склонен пожертвовать жиз-нью любого другого человека (не путайте с самопожертвованием!) ради блага обще-ства или некой идеи. К тому же пациенты с нарушениями в этой части мозга в пси-хологических тестах неправильно решают нравственные вопросы, когда есть конфликт между рациональным выбором, эмоциями и совестью.

Мы также знаем, что есть люди импуль-сивные, склонные к риску, действующие мгновенно, практически не задумываясь над тем, стоит ли вообще так поступать или лучше остановиться и подумать над послед-ствиями. Прижизненное и безвредное для здоровья томографическое исследование их мозга показало удивительный факт. В человеческом мозге есть тормозная сеть нейронов, включающаяся, как вспышка молнии, всего на несколько миллисекунд для принятия решения. У всех ли эта сеть работает правильно?

Итак, предположим, мы выявим (а уже в 2010-х годах это станет возможным), что некий человек имел несчастье родиться или в результате каких-то событий стать обладателем патологического мозга, который будет толкать его к тяжёлым преступлениям. Что делать обществу? Наказывать этого гражданина не за что, но он потенциально очень опасен. Слож-нейший моральный выбор, как и ситуация для правосудия, не правда ли? И всё же я надеюсь, что после того, как человечество с помощью нейрофизиологических данных найдёт решение этих проблем, борьба с преступностью будет осуществляться более справедливыми, а значит, и эффек-тивными способами.

«Наука и жизнь» № 6, 2010. 19

Б е с е д ы о я з ы к е

У Ж Е Л И С Л О В О

Н А Й Д Е Н О ?Некоторые вопросы в науке невозмож-

но решить, не выходя за рамки той или иной области знания. Пример тому — от-сутствие точного и бесспорного опреде-ления важнейшей единицы речи — слова. как оказалось, лингвистам могут помочь достижения в других науках, в частности нейрофизиологии, изучающей помимо прочего механизмы речи.

доктор филологических наук Владимир АлПАтоВ.

Сначала дети учатся выговаривать отдель-ные слова — «кирпичики» речи — и только по-сле этого начинают составлять предложения. Фото Татьяны Ежовой.

Что такое слово? Сама постановка во-проса может показаться странной. Мы

с детства знаем, что язык состоит из мно-жества слов, в школе учимся их склонять и спрягать, пользуемся словарями. Вряд ли кто задумывается над тем, как делить на слова фразу Вася ищет Петю. Мы сразу от-вечаем, что в ней три слова, а во фразе Книга лежит на столе — четыре. Всё это относит-ся не только к родному, но и к иностранным языкам. Русское слово, как и английское word или французское mot и другие, — са-мая очевидная единица языка.

Но в лингвистике определение того, что можно считать словом, появилось сравни-тельно недавно, на грани XIX и ХХ веков. Как раз в этот период методы науки о языке стали строже и точнее. И к тому же в научный оборот вошли сведения о новых языках, часто по строю коренным образом отличающихся от европейских. Во многих из них, как, скажем, в китай-ском или японском, пробелы на письме между словами отсутствуют. Существует немало языков и вовсе бесписьменных, при изучении которых исследователи записывали текст, разбивая его на от-дельные слова по своему усмотрению, опираясь на интуицию. В результате по-лучались самые неожиданные варианты. Советский японист А. А. Пашковский отмечал, что простую фразу на японском языке Он читает книгу в русской транс-крипции разные авторы записывали во-семью способами!

Чёткие правила выделения слов в тексте (устном или письменном) первым пред-ложил выдающийся российский языковед И. А. Бодуэн де Куртенэ (1845—1929). Он утверждал, что предложение может чле-ниться двумя способами: с фонетической и морфологической точек зрения. В первом случае следует опираться на ударения, паузы и так далее, что очень близко к тому, как мы воспринимаем отдельные слова в предложе-нии. Во втором случае выделяются «простые синтаксические единицы». Например, пред-ложение На то щука в море, чтоб карась не дремал учёный делил на пять единиц: на то, щука, в море, чтоб не дремал, карась.

Ни то, ни другое деление не совпадает полностью с пониманием слова в обыден-ном смысле: например, предлоги или части-цы не признаются за отдельные слова.

Установить строгие критерии, когда единицу речи следует считать словом, пытались и другие учёные. Известный советский лингвист А. И. Смирницкий (1903—1954) одним из важнейших при-знаков слова выдвинул идиоматичность, то есть наличие единого цельного значения. Однако и он вынужден был признать, что слово седобородый ничуть не более идиома-тично, чем словосочетание седая борода, а железная дорога — не слово, хотя обладает

20 «Наука и жизнь» № 6, 2010.

Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ, вы-дающийся русский языковед XIX — начала ХХ века, стал первым учёным, который пред-ложил правила выделения слов в текстах.

идиоматичностью (например, английское слово railway с тем же значением).

Знаменитый американский лингвист Л. Блумфилд (1887—1949) предложил та-кую формулировку: слово — минимальная звуковая последовательность, способная стать отдельным высказыванием (скажем, репликой в диалоге). Близкую точку зре-ния независимо от него высказал в 30-х годах прошлого века советский языковед Е. Д. Поливанов (1891—1938): «Слово есть… тот комплекс… который может быть упо-треблён — при тех или иных условиях — в качестве целой фразы, но который в свою очередь уже неразложим на части».

С такими определениями можно рабо-тать, однако последовательное его приме-нение тоже ведёт к тем или иным трудно-стям. В диалоге: Вам чай с сахаром или без? — предлог без, согласно данному подходу, выступает как слово. Но произнести в том же контексте предлог с в качестве реплики невозможно.

Особенные трудности возникают при попытках разделить на слова устойчивые словосочетания (фразеологизмы), где су-ществуют слова, которым нельзя приписать никакого значения. Что такое зга и кулич-ки? Даже у этимологов нет общепринятой трактовки того, как появились эти слова. В выражении Ничтоже сумняшеся — вроде бы два слова. Первое даже сохраняет ассо-циативную связь со словом ничтожный, но смысл целого нельзя разложить на части. И тем не менее всё это — слова.

Отдельный вопрос — применимость тех или иных определений слова к язы-кам разного строя. Предлагавшийся, скажем, признак цельнооформленности А. И. Смирницкого хорошо работает на материале одних языков (в данном случае русского) и с трудом подходит к другим. Так, в английском языке stone wall (каменная стена) можно принять либо за слово, либо за словосочетание — решающего критерия для выбора какой-то из точек зрения нет.

Что же говорить в таком случае о китай-ском или японском языке? В Китае задолго до знакомства с западной наукой существо-вала развитая лингвистическая традиция, где единственной единицей лексики было принято цзы — то, что с европейской точки зрения соответствует определению корня слова. А в Японии (если несколько упростить ситуацию) и сейчас основной единицей принято считать го. Го может состоять из нескольких корней, включать в себя словообразовательные суффиксы, но бóльшая часть того, что у нас назы-вают окончаниями (в науке — аффиксы словоизменения), относится к отдельным служебным словам.

Такой подход в русской лингвистике, где грамматическая оформленность слова — норма, а не исключение, невозможен. А. И. Смирницкий писал, что слово с лек-сической точки зрения — это окно, окна, окну, но не окн- — «обрубок», по его вы-ражению.

Итак, слово при всей своей кажущейся ясности остаётся неуловимым понятием. Все попытки определить его по лингвисти-ческим свойствам — фонетическим, мор-фологическим, синтаксическим, семанти-ческим — остаются не очевидными.

А нужно ли вообще искать определение слова? Прежде чем ответить, попробуйте представить себе, как развивались бы фи-зика или химия, если бы они не выяснили, что такое атом или молекула?

Ответ на ряд нерешённых вопросов уда-лось найти не в «чистой» лингвистике, а в последних исследованиях нейрофизиоло-гов, занимающихся изучением механизмов речи. Видимо, без понимания процессов, протекающих в мозге, лингвистические исследования останутся оторванными от того, что происходит на самом деле. Так, существенные данные учёным предоста-вили исследования афазий (речевых рас-стройств) и детской речи.

Выдающийся советский исследователь А. Р. Лурия (1902—1977) собрал огромный

«Наука и жизнь» № 6, 2010. 21

материал в области изучения афазий ещё в годы Великой Отечественной войны. За-нимаясь восстановлением речи у больных, контуженных на поле боя, он выделил несколько типов афазий. Один из них по-лучил название «телеграфный стиль». Вот пример того, как больной пытался переска-зать содержание фильма: «Одесса! Жулик! Туда… Учиться… Море… Во… Во-до-лаз! Армена… Па-роход…» Словарный запас у такого больного сохранился, но нарушился механизм сочетания слов, он мог говорить лишь словами-предложениями. А вот спо-собность склонять и спрягать слова, делить их на составные части, в том числе на звуки, утрачена. Слово превратилось в цельную, нечленимую единицу, а также в хорошо известные больному до ранения словосо-четания. Например, он мог назвать свою должность — начальник радиостанции.

При другой афазии — сенсорной — речь выглядит иначе: «Мне прямо сюда… и всё… вот такое — раз. Я не знаю… вот так вот… Когда я тут — и никак… Я когда-то… ох-ох-ох! Хорошо!» Сочетание слов не на-рушено, но словарный запас ограничен. Остаются союзы, предлоги, местоимения и часто произносимые слова и фразы. В этом случае больной произносил и понимал фразу Смерть немецким захватчикам!, но не осознавал значения слова смерть.

Ленинградский психолог Д. Л. Спивак из-учал в 1980-е годы процесс выхода из строя языкового механизма при инсулиновой терапии (лечение больных шизофренией большими дозами инсулина, приводящее к временной потере сознания). Нормально владевшие речью пациенты временно ока-зывались в ситуации искусственной афазии. На всех этапах лечения в памяти пациентов сохранялись слова, хотя общий словарный запас постепенно уменьшался, а умение склонять и спрягать утрачивалось. Члени-мость слов исчезала, и на определённом этапе грамматические связи в предложении они передавали только порядком слов.

В последнее время в этой области активно ведёт работу команда петербургских линг-

вистов (теперь уже ставшая и международ-ной) во главе с Т. В. Черниговской. Наряду с экспериментальным изучением афазий учёные проводят исследование речевых механизмов мозга, которые подтверждают центральную роль слова в речи. Как сказано в одной из публикаций, среди носителей русского языка «даже лица с речевыми нарушениями обязательно используют какие-либо окончания, не оставляя глагол морфологически неоформленным».

Эти заключения полностью подтвержда-ют и исследования речи детей: сначала они произносят отдельные слова, а потом уже начинают комбинировать и членить их.

Слова хранятся в памяти человека как бы в готовом виде. Это не исключает воз-можности хранения в памяти более про-тяжённых единиц — от словосочетаний вроде начальник радиостанции до целых текстов (молитвы, стихи, текст воинской присяги и т.д.). Механизмы хранения исходных единиц и их комбинирования отделены друг от друга, в связи с чем при разных видах афазий может выходить из строя лишь один механизм, а другой при этом сохраняется.

Единицы, хранимые в памяти, вовсе не обязательно должны быть однородными по своим свойствам. Именно этим и объ-ясняется разброс между разными лингви-стическими определениями слова.

В сущности, выводы нейрофизиологов подтвердили правоту лингвистов, считав-ших, что «только слово имеет в языке объ-ективное бытие» или что «слова — кирпичи, из которых строится наша речь». Но чисто лингвистическими методами, без обращения к механизмам работы мозга, правомерность этих высказываний доказать не удавалось.

Изучение механизмов деятельности моз-га только начинается, но уже есть важные результаты. Вероятно, и во многих других понятиях традиционной лингвистики, как многозначность или омонимия, части речи и тому подобное, выявятся совершенно но-вые грани, когда будут получены новейшие данные о деятельности мозга.

Я - Т Е С ТЭтот очень простой и быстрый психологи-

ческий тест на некоторые важные особенно-сти характера предложен английским психо-логом Ричардом Вайзманом и адаптирован

П с и х о л о г и ч е с к и й т е с т редакцией для русскоязычного читателя. Но для теста желательны два участника: один выполняет задание, другой смотрит, как получилось.

Быстро, не задумываясь, начертите ука-зательным пальцем у себя на лбу букву Я. Пусть ваш напарник скажет, какую букву он увидел.

А теперь посмотрите толкование резуль-татов теста на с. 139.

22 «Наукаижизнь»№6,2010.

На побережье Азовского моря от укра-инского Геническа до российского

Темрюка и на Керченском полуострове раскинулись просторные песчаные пляжи. Косы, пересыпи, дельты, лиманы и заливы манят сюда множество туристов. Но мелко-водное Азовское море, наибольшая глубина которого всего лишь 13,9 метра, порой устраивает неприятные сюрпризы. Полный штиль может быстро смениться штормом, а короткие и невысокие волны — настоящая гроза судоводителей.

Сгоны да нагоныЭкстремальные сгоны и нагоны воды

— изменение уровня моря под влиянием ветра и перепада атмосферного давления — одно из типичных явлений на Азовском море. В районе Керченского пролива в год в среднем бывает 30 дней со штормами си-лой семь баллов и более. Высота волн при таком шторме — более 2 метров, а скорость ветра превышает 15 метров в секунду. Чаще всего штормит в холодное время года при-мерно по четыре дня в месяц. В результате одного из таких штормов, случившегося 11 ноября 2007 года, из утонувших танкеров в Керченском проливе вылилось около 2

тысяч тонн нефтепродуктов. Возникшее масштабное загрязнение акватории не-фтепродуктами и серой вызвало настоящую экологическую катастрофу (см. «Наука и жизнь» № 6, 2008 г. и № 7, 2009 г.).

Осенью 1969 года в зоне бедствия оказал-ся прибрежный город Темрюк Краснодар-ского края. Местные жители вспоминают, что среди ночи поднялся сильный ветер. Огромная волна хлынула в расположенные в низине посёлки Вербена и Перекопка. Люди проснулись, когда вода в домах стояла уже по пояс. Спаслись только те, кто жил в старых деревянных домах. Через чердаки они вылезали наверх и привязывали себя к камышовым крышам. Целые семьи всю ночь носило и переворачивало в море на камышовых «плотах», сорванных с домов. Из-за сильного снега часть потерпевших за-мёрзли и погибли. Терпящих бедствие людей вертолёты обнаружили лишь на следующий день. Жителям новых — кирпичных — домов пришлось ещё хуже: они не смогли открыть двери и оказались в плену в затопленном помещении, куда вода хлынула через двери и окна.

Нередки наводнения и на косе Долгая — в одном из известных и популярных у отды-

Смешанная колония хохотуньи (Larus cachinnans) и большого баклана (Phalacrocorax carbo) на косе Долгая — излюбленном месте гнездования птиц. Фото Рамиза Савицкого (ЮНЦ РАН).

А З О В С К И Й Б Е Р Е Г И Н Е П О К О Р Н О Е М О Р Енаши представления о морских опасностях связаны с океанскими путешествиями.

азовское море на этом фоне выглядит совершенно безобидным. но любая стихия опасна. И азовское море — не исключение. В последние 20—30 лет экстремальные явления на азовском море участились. Их исследованиями занимаются учёные Южного научного центра Ран (ЮнЦ Ран).

«Наукаижизнь»№6,2010. 23

Ч е л о В е к И п Р И Р о д а

хающих уголков Краснодарского края. Коса выдаётся в море почти на 14 километров и находится на высоте всего 1—1,5 метра над уровнем Азовского моря. Она фактически от-гораживает Таганрогский залив от основной части моря. Над пологим склоном отмели выступают несколько песчаных островов. Длина косы в разные годы сильно менялась. Её окончание то размывается, то намывает-ся, образуя новые островки.

Наводнения на Долгой случаются еже-годно весной и осенью. Во время одного из них, в начале 1970-х годов, в этом районе погибли 10 человек. В мае 1983 года во вре-мя шторма деревянные домики рыбацкого стана смыло в море, и нашли их затем на украинском берегу.

О приближении очередного наводнения в августе 2006 года МЧС предупредило рас-положившихся на косе туристов за сутки. Тогда на косе Долгая было разбито около 200 палаток. Но большинство людей отка-зались покидать пляжи. В полночь поднялся юго-западный ветер, полил сильный дождь, налетевший шторм вмиг сорвал палатки. В панике, побросав вещи, люди стали заво-дить автомобили и пытаться уехать. Но косу «прорвало», и образовался остров, отрезав-ший туристов от «большой» земли. Погибли шесть человек. Три автомашины остались под водой.

ЭтИ коВаРные СейшИВ Азовском море нередко происходит и

другое опасное природное явление — сейши. Сейши — это стоячие волны, возникающие в замкнутых или частично замкнутых водоёмах под воздействием атмосферного давления,

ветра, сейсмических явлений. Этот термин ввёл ещё в 1890 году швейцарский учёный Франсуа-Альфонс Форель, исследовавший Женевское озеро.

В мелководном Азовском море сейшевые колебания (иногда малозаметные, иногда катастрофические) происходят постоян-но. Причиной их появления становится не только изменение ветра или атмосферного давления над морем, но и волны штормовых нагонов из Чёрного моря. Течения, возни-кающие из-за сейш, приводят в движение всю массу воды водоёма и сильно влияют на его гидрологические и гидрохимические показатели: солёность, температуру, со-держание кислорода, фосфора, азота и др. В зонах узлов (точки, где уровень воды почти не колеблется) и сужения берегов сейши могут формировать экстремально высокие скорости течения — до 1,5 метра в секунду и более. Высота сейшевых волн способна достигать 1,5 метра.

Как рассказал автору доктор географи-ческих наук Юрий Инжебейкин (Институт аридных зон ЮНЦ), Азовское море имеет своеобразное пространственное распреде-ление сейшевых колебаний (амфидромиче-ские системы). Если сейшевые колебания происходят на фоне штормового нагона или повышенного стока рек, то пониженная часть берега оказывается под водой. На разных берегах пяти кос сейши формируют сильный перепад уровня воды — от 20 до 80 сантиметров. Например, гребню сейшевой волны на восточном берегу косы может

Так выглядело окончание косы Долгая до наводнения 2006 года. Теперь здесь остров. Фото Олега Степаньяна (ЮНЦ РАН).

24 «Наукаижизнь»№6,2010.

соответствовать понижение уровня (даже ниже среднего) на западном берегу. Именно поэтому затопление кос в Азовском море иногда при-водит к их прорывам, и тогда сейшевая волна ведёт себя как цунами (скорость тече-ния равна фазовой скорости волны), что может повлечь и человеческие жертвы. По-добные наводнения случают-ся на косах Обиточная, Бер-дянская, Федотова, Долгая и Ейская.

Учёные не исключают, что именно таким мог быть меха-низм возникновения наводне-ния в августе 2006 года на Дол-гой. Возможно, именно сейши системы Чёрного—Азовского морей в своё время преврати-ли косу Тузла в остров.

Сейши возникают даже при небольшом ветре, и предугадать их появление очень трудно. Учёные Южного научного центра провели исследование, результаты которого позволят прогнозировать сейши. Они рас-считали амплитуду и частоту сейш Азовского моря. Ранее в разные годы характеристики сейш рассчитывали на Великих озёрах в Северной Америке, на Байкале, Балтийском, Белом морях и др.

По мнению члена-корреспондента РАН Дмитрия Матишова (Институт аридных зон ЮНЦ), для обеспечения безопасности людей «азовские» косы должны быть оснащены мареографами — приборами, измеряющими и регистрирующими колебания уровня моря. Они устанавливаются с двух сторон в опреде-лённых местах опасных кос и непрерывно фиксируют колебания уровня воды. Неоди-наковый подъём или падение уровня воды в течение часа и более на разных берегах косы при отсутствии соответствующего локального ветра может быть признаком возникновения сейши. Данные с мареографа обрабаты-ваются океанологом или метеорологом. Ясно, что около каждого прибора не нужно сажать метеоролога. Сейчас очень недорого и несложно связать все эти приборы в сеть, обрабатывать данные их измерений и опера-тивно выдавать прогнозы централизованно. Океанологи рекомендуют оборудовать на пляжах на опредёленном расстоянии друг от друга естественные или искусственные воз-вышения, на которых могут спасаться люди в случае возникновения сейши.

БезоБРазИя аБРазИИЕщё одна проблема Азовского моря

— абразия побережья, то есть разрушение берегов. Этот процесс захватил свыше 60% береговой линии Таганрогского залива. Пляжи здесь крайне нестабильны, потому что береговые обрывы сложены преиму-щественно суглинками и глиной. Песчаный материал в обрывах составляет лишь 10—

15%. Косы Долгая, Камышеватская, Ейская, Павлоочаковская и Чумбурская на 50—95% состоят из рыхлого раковинного материала. Размыв кос виден невооружённым глазом. На косе Долгая из-за штормов ежегодно размывается в среднем 2 метра берега, а в 2005 году размыв достиг 15 метров. Есть данные и по другим пунктам. Профессор базовой кафедры «Океанология» ЮНЦ в Южном федеральном университете, доктор географических наук Ольга Ивлиева в своих работах указывает на размывы на северном берегу моря в Веселово-Вознесеновке (Ростовская область) — в среднем 1,5—2 метра в год. В Таганроге сильно разрушает берег нагонная волна, высота которой при юго-западном ветре может достигать 2—3 метров. В целом за сто лет береговая по-лоса западной части Таганрогского мыса сместилась на 200 метров. На Ясенской косе в Краснодарском крае, по данным «Краснодарберегозащиты», береговая ли-ния отступает на 2—3 метра в год.

В 1980-х годах изучением геоморфологии береговой зоны Азовского моря и осад-конакопления южных морей занимались ростовские учёные Вера Мамыкина и Юрий Хрусталёв. Они создали сеть реперных точек, по которым экспедиции могут отслеживать абразию берегов, подсчитывать, сколько метров ежегодно размывается на опреде-лённом участке. Это помогает выявить наиболее опасные места. В 90-е годы про-шлого столетия наблюдения были приоста-новлены. Специалисты ЮНЦ возобновили их в 2004 году. Сейчас экспедиции Центра регулярно выезжают на побережье, чтобы контролировать абразию берегов. Очеред-

Габионы на Чумбурской косе (Ростовская об-ласть), построенные для защиты берегов, не оправдали себя (вверху). Под действием волн не только разрушились сами габионы, но и уси-лилось размывание береговой линии (справа). Фото Ольги Ивлиевой (ЮНЦ РАН).

«Наукаижизнь»№6,2010. 25

ные замеры в 2005 году показали, что косы в Таганрогском заливе продолжают активно деградировать.